|

Bienvenue ! |

L'ABBAYE SAINT-SULPICE EN SAINT-SULPICE-LA-FORÊT |

Retour page d'accueil Retour page "Ville de Saint-Sulpice-la-Forêt"

Ce serait vers 1112 que Raoul de la Fustaie ou Fustaye, moine de Saint-Jouin-de-Marne, en Poitou, venait se retirer en la forêt de Rennes pour les premiers fondements d'un prieuré. Raoul de la Fustaie meurt en 1129. D'après le nécrologe de Saint-Sulpice, son compagnon Aubert et lui, honorés comme saints, furent inhumés dans l'église abbatiale dans la chapelle basse du transept méridional « édifiée en l'honneur des dits corps saints ». Il y eut deux monastères, une abbaye de femmes et une abbaye d'hommes. Les règles intérieures de ces abbayes étaient très sévères. Les femmes ne pouvaient causer entre elles, même par signes, et les hommes, même les prêtres, ne pouvaient pénétrer sans la permission de l'abbesse. Les hommes n'avaient rien en propre et devaient se contenter de ce que les religieuses leur donnaient. Parmi les premières abbesses, on relève les noms de Marie, princesse de Bretagne ; Marie de Blois, fille d'Etienne de Blois, roi d'Angleterre, petite-fille de Guillaume le Conquérant ; Ameline d'Ecosse, etc...

Incendié en 1556, le couvent fut dispersé . puis il fut relevé par Marguerite d'Angennes, 33ème abbesse en 1609, aidée par les Jésuites.

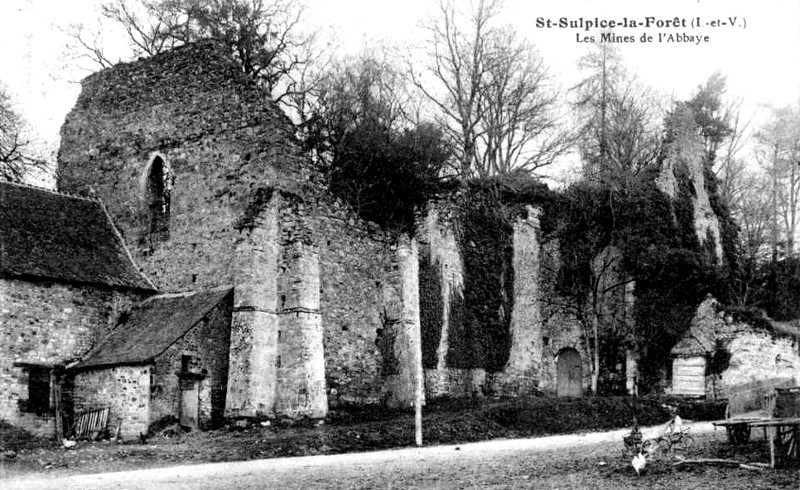

L'église, seul vestige des ruines de l'abbaye, est du XIIème siècle, sa nef est assez large. Il y avait trois absides, une tour centrale soutenue par les arcades de l'intertransept. Le clocher devait être dehors. Les arcades sont doublées d'un second arc intérieur, en saillie sur le premier. Les ruines, de dimensions modestes, ont cependant un aspect imposant et vénérable. La coupole a disparu, mais les quatre arcs sont en place ainsi que les deux absidioles. La construction était d'une solidité remarquable et, ainsi qu'on peut encore s'en rendre compte aujourd'hui, des blocs tombés du haut de la voûte ont résisté à l'émiettement causé par la chute. Le monastère (celui du XIIème siècle) est presque totalement détruit. Celui du XVème siècle fut reconstruit par Jeanne et Guillemette Milon.

Il reste encore du XVIIIème siècle quelques chambres boisées et peintes, appartements de l'abbesse, dit-on. Les cloîtres sont détruits. L'infirmerie fut reconstruite par Marguerite d'Angennes dont les armoiries figurent encore avec la date 1628.

La porte d'entrée de l'abbaye, datée de 1423, a des chapiteaux qui reproduisent des modèles du XIV-XIIIème siècle et même du XIIème siècle. On est en présence d'une aeuvre archaïque mais l'inscription seule permet d'en reconnaître la date. Tout le reste a disparu : halles, auditoire seignorial, grange aux dîmes, moulins, colombiers, etc...

La chapelle de Notre-Dame-sur-l'Eau est du XVème siècle, reconstruite par Guillemette Milon en 1447. On voit des armoiries au tympan de la porte, quelques guirlandes sur les corniches, des clochetons ciselés, des figurines dans les voussures de la porte.

La paroisse Saint-Sulpice fut érigée en paroisse en 1210 par Pierre de Dinan, évêque de Rennes ; prieuré, cure d'abord, elle fut desservie ensuite par des bénédictins.

La nef est du XIIème siècle. La paroisse possède des reliques de saint Sulpice envoyées par Philippe, abbé de Bourges, en 1240.

M. le Recteur a bien voulu nous montrer le portrait parfaitement conservé de l'abbesse Marguerite d'Angennes, tableau qui fait partie des trésors de la paroisse.

(l'abbé Raison, 1928).

![]()

Abbesses de Saint Sulpice.

Marie de Bretagne, 1140.

Marie de Blois, 1162.

Ennoguent de

Bretagne ?

Ameline d’Ecosse ou Aanor, 1198.

Olive, 1213.

Mabile, 1216.

Amice de Dinan, 1239.

Jeanne Bonamy, 1240.

Jeanne de Keraer, 1250.

Yvette, 1254.

Agnès Ier, 1258.

Jeanne Saulnier, 1261.

Agnè II, 1272.

Marie Harel, 1289.

Guillemette, 1294.

Eustaisie, 1294.

Jeanne, 1302.

Perrine des Granges, 1330.

Jeanne des Quesnes, 1349 [Note : Jeanne des

Quesnes, religieuse de Fontevrault, fut nommée abbesse de Saint Sulpice, le 24

mai, 1349, par une bulle de Clément V. — Reg. Vat. 198, f. 43, verso, ép. 10. V G. Mollat,

Etudes et documents sur l’histoire de Bretagne, (XIII, XVIème s.), p. 16. H.

Champion, 5, quai Malaquais, Paris, 1907].

Marguerite de

Coëtquen, 1362.

Alemote, 1372.

Guibourge d’Orenges, 1391.

Jeanne

Milon, 1391.

Guillemette de Taillis, 1426.

Guillemette Milon, 1433.

Jeanne de Quédillac, 1450.

Marie de Morais, 1461.

Jeanne Milon, 1498.

Andrée de Belloneau, 1498.

Alizon du Pontbellanger, 1526.

Jacqueline de

Harcourt, 1547.

Gabrielle de Morais, 1576.

Antoinette de Morais, 1601.

Marguerite d’Angennes, 1609.

Marguerite de Morais de Brezolles, 1662.

Angélique-Renée de la Forest d’Armaillé du Bois-Geslin, 1704.

Olive-Claude-Eléonore de Lesquen de la Villemeneust, 1721.

Magdeleine-Elisabeth de Bouchard d’Esparbès d’Aubeterre, 1727.

Magdeleine-Clotilde de la Bourdonnaye de Clermont, 1755.

Marie-Perrine de

Verdière, 1776.

Marie-Angelique-Henriette Le Maistre de la Garlaye, 1778.

(Dom ANGER).

Nota : Cette liste des abbesse est conforme à une exception près, à

la liste de abbesses de Saint-Sulpice fournie par l’abbé Guillotin de Corson,

pouillé du diocèse de Rennes, t. II, p. 310. Pouillé Historique de l’Archevêché

de Rennes, 1881, René Haton, 33, rue Bonaparte, Paris.

![]()

DERNIÈRES RELIGIEUSES & ABBESSES.

Religieuses qui se trouvaient à Saint-Sulpice, en 1792.

1° Marie-Angélique-Henriette Le Maître de la

Garlaye, abbesse , née le 2 juin 1734, professe, le 17 décembre 1754 ;

2°

Perrine-Marie de Quincé, prieure, née le 26 avril 1724, religieuse professe, le

10 mai 1746 ;

3° Claude-Julie du Feu, sous-prieure, née le 27 janvier 1727,

religieuse professe, le 24 mai 1746 ;

4° Renée-Bentine-Victoire Rosnivinen,

née le 26 février 1730, religieuse professe, le 4 février 1750 [Note : Cette

moniale était aveugle] ;

5°

Angélique-Scolastique-Renée du Bourg, première dépositaire, née le 25

juillet 1734, religieuse professe, le 20 jun 1752 ;

6°

Anne-Francoise-Charlotte de Gouyon, seconde dépositaire, née le 5 avril 1739, et

religieuse professe, le 12 juillet 1763 ;

7° Marie-Jeanne-Joseph de la

Houssaye, troisième dépositaire, née le 25 janvier 1767, religieuse professe, le

3 février 1785 ;

8° Reine-Renée-Jeanne de la Ville-Thébault, première

célérière, née le 11 mars 1743, religieuse professe, le 3 septembre 1778 ;

9°

Marie-Jeanne Le Roux, deuxième célérière, née le 27 avril 1767, professe, le 10

mai 1785 ;

10° Louise Le Lay de Kerraoul, infirmière, née le 8 novembre 1755,

religieuse professe, le 3 septembre 1778 ;

11° Jacquette-Gilette de la

Houssaye du Plessis, deuxième infirmière, née le 28 janvier 1735, religieuse professe, le 10 mai 1755

;

12° Françoise-Louise Chrétien, second grenétière, née le 19 mars 1759, religieuse

professe, le 22 jun 1784 ;

13° Marie-Félicité-Perrine Dallet, première

grenétière, née le 27 mai 1761, religieuse professe, le 22 février 1784 ;

14°

Catherine Hervé, première tourière, née le 3 juin 1756, religieuse professe le

27 février 1779 ;

15° Perrine-Françoise Thermelier, première sacriste, née le

27 avril 1747, religieuse professe, le 12 juin 1786 ;

16° Sœur Angélique-Ursulle

Verdier, quatrième portière, née le 2 octobre 1714, professe, le 23 octobre 1745

;

17° Sœur Anne-Julienne Lostier, cavière, née le 10

août 1728, professe, le 31 janvier 1749 ;

18° Sœur Antoinette-Angélique

Rageot, première cuisinière, née le 23 nombre 1727, professe, le 24 juin 1749 ;

19° Sœur Michelle Feuveille, deuxième cuisinière, née le 9 avril 1728,

professe, le 19 mai 1750 ;

20° Sœur Marie-Jeanne Lesaint, née janvier 1750,

professe, le 12 septembre 1779 ;

21° Sœur Gabriel Lesaint, née le 8 février

1757, professe, le 11 juin 1780 ;

22° A l’infirmerie se trouvait Marie-Emilie

de la Moussaye, née le 21 novembre 1721, et professe de chœur avant 1750 ;

A la communauté vivaient 13 pensionnaires, toutes libres et volontaires [Note : Archives départ. d’Ille-et-Vilaine, Q. 300].

![]()

* HISTOIRE DE L'ABBAYE DE SAINT-SULPICE. *

De ses relations, de la Vie religieuse au moyen-âge et au XVIIIème siècle.

(de Dom Anger)

Voir

![]() "

Histoire de l’Abbaye de

Saint-Sulpice-la-Forêt

".

"

Histoire de l’Abbaye de

Saint-Sulpice-la-Forêt

".

Voir

![]() "

Abbaye de

Saint-Sulpice-la-Forêt et les usages dans les forêts

".

"

Abbaye de

Saint-Sulpice-la-Forêt et les usages dans les forêts

".

Voir

![]() "

Abbaye de

Saint-Sulpice-la-Forêt : offices, nourriture, vestiaire et clôture

".

"

Abbaye de

Saint-Sulpice-la-Forêt : offices, nourriture, vestiaire et clôture

".

Voir

![]() "

Abbaye de

Saint-Sulpice-la-Forêt et la réforme

".

"

Abbaye de

Saint-Sulpice-la-Forêt et la réforme

".

Voir

![]() "

Abbaye de

Saint-Sulpice-la-Forêt : progrès et conséquences de la réforme

".

"

Abbaye de

Saint-Sulpice-la-Forêt : progrès et conséquences de la réforme

".

Voir

![]() "

Abbaye de

Saint-Sulpice-la-Forêt : établissement d'un Noviciat dans les Prieurés

".

"

Abbaye de

Saint-Sulpice-la-Forêt : établissement d'un Noviciat dans les Prieurés

".

Voir

![]() "

Les visites

canoniques à l'abbaye de Saint-Sulpice-la-Forêt

".

"

Les visites

canoniques à l'abbaye de Saint-Sulpice-la-Forêt

".

Voir

![]() "

La révolte

et la faillite à l'abbaye de Saint-Sulpice-la-Forêt

".

"

La révolte

et la faillite à l'abbaye de Saint-Sulpice-la-Forêt

".

Voir

![]() "

Abbaye de

Saint-Sulpice-la-Forêt et la bienfaisance des bénédictines de St-Sulpice

".

"

Abbaye de

Saint-Sulpice-la-Forêt et la bienfaisance des bénédictines de St-Sulpice

".

Voir

![]() "

La subsistance matérielle des moniales de

Saint-Sulpice

".

"

La subsistance matérielle des moniales de

Saint-Sulpice

".

Voir

![]() "

L’enseignement des religieuses de Saint-Sulpice

".

"

L’enseignement des religieuses de Saint-Sulpice

".

Voir

![]() "

Les relations des religieuses de Saint-Sulpice avec leurs vassaux

".

"

Les relations des religieuses de Saint-Sulpice avec leurs vassaux

".

Voir

![]() "

Abbaye de Saint-Sulpice-la-Forêt : les obligations

et redevances féodales et la dime

".

"

Abbaye de Saint-Sulpice-la-Forêt : les obligations

et redevances féodales et la dime

".

Voir

![]() "

Abbaye de Saint-Sulpice-la-Forêt : les droits de banalité, les foires et les marchés

".

"

Abbaye de Saint-Sulpice-la-Forêt : les droits de banalité, les foires et les marchés

".

Voir

![]() "

Abbaye de Saint-Sulpice-la-Forêt et les droits de justice

".

"

Abbaye de Saint-Sulpice-la-Forêt et les droits de justice

".

Voir

![]() "

Abbaye de Saint-Sulpice-la-Forêt : impositions et charges

".

"

Abbaye de Saint-Sulpice-la-Forêt : impositions et charges

".

Voir

![]() "

Abbaye de Saint-Sulpice-la-Forêt : Révolution et

Exil des religieuses

".

"

Abbaye de Saint-Sulpice-la-Forêt : Révolution et

Exil des religieuses

".

© Copyright - Tous droits réservés.