|

Bienvenue ! |

L'histoire du Mont-Saint-Michel |

Retour page d'accueil Retour "Mont-Saint-Michel"

I - Les origines.

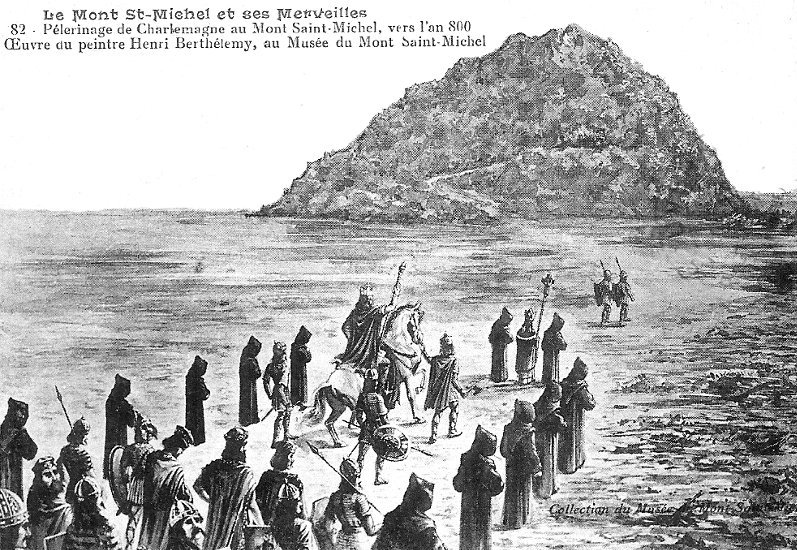

VIème-VIIIème s. : Une forêt dite de Scissy, dont l'étendue demeure imprécise, occupe la région. Au-dessus des arbres, se dressent trois sommets : le mont Tombe, le mont Tombella (Tombelaine), le mont Dol. De pieux ermites y font oublier les cultes druidiques et romains (Mithra).

708 : Saint Michel apparaît à trois reprises à l'évêque d'Avranches Aubert, comme il l'avait fait en 492 au Mont-Gargan en Italie méridionale. Il lui ordonne de construire un sanctuaire en son honneur sur le mont Tombe. Après avoir hésité, l'évêque aménage un petit oratoire en forme de crypte sur la face ouest du rocher.

709

: Après le merveilleux du ciel, le

merveilleux de la terre : un raz de marée aurait englouti la forêt de Scissy ;

sans doute ne s'agit-il que des conséquences d'un affaissement progressif du

rivage. Le mont Tombe devenu le Mont-Saint-Michel est désormais une île « au

péril de la mer ».

Dédicace de l'oratoire confié à un collège de douze

chanoines.

870

: Premier récit d'un pèlerin « Itinerarium Bernardi » :

Jérusalem, Rome, Mont-Gargan, Mont-Saint-Michel.

Les invasions des Vikings

normands transforment le Mont en refuge pour les populations voisines. C'est

l'origine du bourg. Tout le pays est ravagé.

911 : Rollon, chef des envahisseurs, est reconnu par Charles le Chauve comme duc de Normandie sous la suzeraineté du roi de France.

927 : Son fils Guillaume Longue-Épée consent des donations importantes au Mont.

Voir ![]() "Les

origines

du Mont-Saint-Michel"

"Les

origines

du Mont-Saint-Michel"

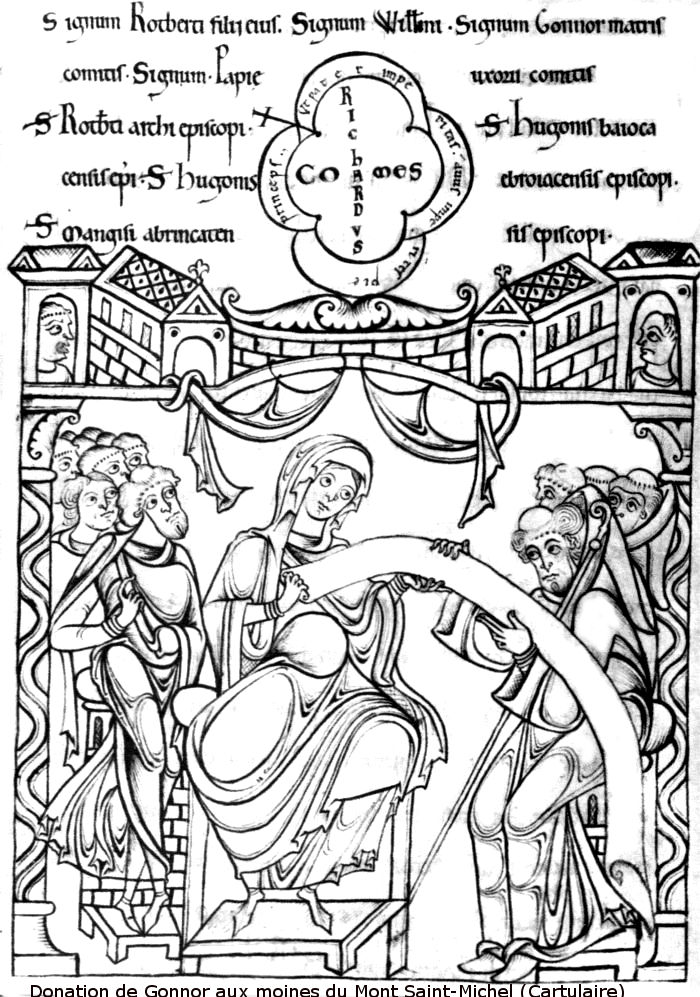

II - L'abbaye bénédictine sous les ducs de Normandie (966-1204).

966 : Le petit-fils de Rollon, Richard Ier sans Peur, renvoie les chanoines négligents et fait appel à douze bénédictins de St-Wandrille sous les ordres de l'Abbé Mainard venu de Gand. Sur l'emplacement de l'oratoire d'Aubert, construction de l'église préromane à deux nefs parallèles, encore debout, et d'un autre édifice plus grand au sommet du rocher (les fondations en ont été retrouvées sous le dallage de l'église romane actuelle).

992 : Incendie.

996 : Reconstruction. Les charpentes sont remplacées par des voûtes de pierre.

1007

: Le duc de Normandie, Richard II le

Bon, voulant s'unir à la petite Judith de Bretagne, choisit, dans une intention

symbolique, le Mont pour lieu de mariage.

Le bénédictin italien, Guillaume de

Volpiano, apporte la réforme de Cluny en Normandie.

1023 : L'Abbé Hildebert II commence la construction de l'église romane par la crypte du chevet. Cette crypte avec déambulatoire est achevée en 1026 à la mort de Richard II, remplacé par Robert le Diable ou le Magnifique.

1031-1048

: Les disciples italiens de

Volpiano, Théodoric et Suppo, sont Abbés du Mont. Pour supporter les bras du

transept surplombant le vide, des cryptes latérales sont mises en chantier

(St-Martin au nord, Notre-Dame-des-Trente-Cierges au sud).

L'Ecole d'Avranches

devient Université internationale (Lanfranc-St-Anselme). Les Normands de

Guiscard d'Hauteville ont conquis l'Italie méridionale : Naples et la Sicile.

1048 : L'Abbé Raoul de Beaumont édifie les quatre piliers-maîtres de la croisée du transept sur la crête du rocher. Il meurt au retour de Jérusalem.

1060 : L'Abbé Ranulphe de Bayeux commence la nef dont l'extrémité occidentale est fondée sur l'église préromane (Notre-Dame-sous-Terre transformée en crypte).

1065 : Guillaume le Conquérant passe le Couesnon avec Harold avant son expédition en Bretagne. Scène illustrée sur la broderie de Bayeux, première représentation stylisée du Mont-Saint-Michel.

1066 : Conquête de l'Angleterre. Hastings. La Chanson de Roland. Six navires sont envoyés en renfort par l'Abbaye. Quatre moines du Mont deviennent Abbés des nouveaux monastères d'Outre-Manche. St-Michel-de-Cornouailles est donné au Mont-Saint-Michel.

1080 : Poursuite des parties hautes de la nef romane. Achèvement des trois étages de bâtiments conventuels au nord de la nef, de l'ossuaire au sud. L'entrée se fait à l'ouest. L'ensemble enveloppe complètement Notre-Dame-sous-Terre.

1085 : Mort de Guillaume le Conquérant. Querelles de succession entre ses trois fils.

1091 : Henri Ier Beauclerc est assiégé au Mont par ses deux frères.

1100 : Il réussit à se faire couronner roi d'Angleterre et duc de Normandie.

1103 : Écroulement du côté nord de la nef de l'abbatiale à peine terminée, sur les bâtiments conventuels contigus.

1112 : Incendie par la foudre.

1115-1125 : Reconstruction par l'Abbé Roger II des bâtiments de Ranulphe (trois étages superposés, salle de l'Aquilon, promenoir et dortoir). Mise en chantier des salles basses de la future Merveille (aumônerie et cellier dans sa première disposition).

1131 : L'Abbé Bernard du Bec, dit le Vénérable, termine la reconstruction du côté nord de la nef. Il refait le clocher du transept. Fonde le prieuré de Tombelaine. Expérimente les premières ogives dans le promenoir, à la suite d'un incendie.

1138 : Incendie provoqué par les Avranchais lors de la guerre de succession déclenchée par la mort d'Henri Ier Beauclerc. Sa fille Mathilde, mariée au comte d'Anjou, Geoffroy Plantagenêt, a eu un fils : Henri II Plantagenêt, futur roi.

1149-1154 : Querelles d'investiture entre Henri II et les moines du Mont pour la désignation de l'Abbé.

1154 : L'illustre Abbé Robert de Torigni, grand administrateur, historien, bâtisseur et diplomate. Construit les deux clochers de façade de l'église haute, bibliothèque de la « Cité des Livres », et les bâtiments de l'ouest (officialité, porterie, logis personnel sous la grande terrasse).

1158 : Pèlerinage au Mont du roi de France Louis VII et d'Henri II Plantagenêt. L'un après l'autre ont épousé la même Aliénor d'Aquitaine. Henri II se trouve par ce mariage à la tête d'un empire de langue française allant des Pyrénées à l'Écosse.

1161 : Torigni est parrain de la fille d'Henri II et d'Aliénor, future mère de Blanche de Castille.

1164 : Achèvement par Torigni de la grande hôtellerie-infirmerie, au sud-ouest. Rayonnement de l'Abbaye : soixante moines. Guillaume de Saint-Pair. Scriptorium et atelier de miniaturistes sont en pleine activité.

1166 : Nouveau passage de Henri II au Mont. Torigni conseiller personnel du roi.

1172 : Concile d'Avranches. Expiation publique d'Henri II après l'assassinat de l'archevêque Thomas Becket à Canterbury.

1186 : Mort de Torigni, remplacé par Furmendi.

1189 : Mort de Henri II, inhumé à l'abbaye bénédictine de Fontevrault. Règne de ses fils Richard Coeur de Lion, puis Jean sans Terre.

Voir ![]() "Le

Mont-Saint-Michel sous les ducs de Normandie (966-1204)"

"Le

Mont-Saint-Michel sous les ducs de Normandie (966-1204)"

III - L'Abbaye sous les rois de France (1204-1328).

1204 : Philippe Auguste attaque la Normandie. Son allié breton Guy de Thouars assiège le Mont-Saint-Michel et l'incendie. L'Abbaye cesse de relever de l'empire Plantagenêt et est rattachée directement, avec le duché, au royaume de France.

1210 : Philippe Auguste fonde à Paris la confrérie de Saint-Michel-de-la-Mer en la chapelle St-Michel-du-Palais. Subventionne la reconstruction des bâtiments incendiés au Mont. Difficultés intérieures. L'Abbé Jourdain meurt en 1212, inhumé à Tombelaine.

1212-1228 : L'Abbé Raoul des Isles, élu par les moines, relève les ruines du premier bâtiment de la Merveille vers l'Est : sur l'aumônerie romane de Roger II, deux étages sont superposés en style gothique (salle des Hôtes, vers 1216, réfectoire 1217-1220). Au-dessus du cellier, rez-de-chaussée du deuxième bâtiment contigu de la Merveille vers l'Ouest, deux étages nouveaux : la salle des Chevaliers, environ 1220-1225 et le cloître 1225-1228.

L'ensemble constitue la première branche du monastère gothique à laquelle répondra sur le flanc sud la suite des logis abbatiaux construits ultérieurement.

1236-1264 : A leur jonction à l'Est, sous l'abside de l'église, l'Abbé Richard Turstin transporte l'entrée du monastère neuf. Il bâtit à l'entrée la salle des Gardes et au-dessus l'Officialité pour la justice (1257).

1256 : Pèlerinage de Saint Louis.

1264 : Deuxième visite de Saint Louis. Prospérité du monastère.

1272 : Pèlerinage de Philippe III le Hardi.

1311

: Pèlerinage de Philippe IV le Bel.

L'Abbé Guillaume du Château dresse la

première enceinte de ville de la tour Nord vers le chevet de l'église

paroissiale St-Pierre.

Voir ![]() "Le

Mont-Saint-Michel sous les rois de France (1204-1328)"

"Le

Mont-Saint-Michel sous les rois de France (1204-1328)"

IV - La guerre de Cent Ans (1328-1450).

1328 : Mort du dernier capétien direct Charles IV, fils de Philippe IV le Bel. Le neveu de celui-ci, Philippe VI de Valois, se fait couronner. Un autre prétendant, britannique, Édouard III, est petit-fils de Philippe IV par sa mère. Cette querelle dynastique cause la guerre de Cent Ans.

1333 : Pèlerinage des pastoureaux.

1334-1362 : L'Abbé Nicolas le Vitrier.

1346

: Débarquement anglais à St-Vaast-la-Hougue.

Incendie d'Avranches. Le Mont est épargné. Défaite de

Crécy.

1350 : Mort de Philippe VI auquel succède Jean II le Bon.

1356

: Désastre de Poitiers.

Tombelaine est occupé par les Anglais.

1357 : Le dauphin Charles nomme l'Abbé Nicolas le Vitrier capitaine de la forteresse du Mont-Saint-Michel. Bertrand Duguesclin l'assiste comme gouverneur de Pontorson.

1363-1386 : L'Abbé Geoffroy de Servon, moine-soldat, prend des mesures de sûreté.

1365 : Duguesclin installe au Mont sa femme Tiphaine de Raguenel et part en Espagne avec les grandes compagnies.

1374

: Trève de longue durée.

Fondation

au Mont de la petite chapelle Ste-Catherine-des-Degrés au sud de l'église

abbatiale.

1386-1410

: L'illustre Pierre le Roy, vingt-neuvième Abbé et

troisième Gouverneur. Administrateur, constructeur, diplomate.

Une miniature

des frères de Limbourg (Très Riches Heures du duc de Berry) représente le

Mont-Saint-Michel avant les travaux de Pierre le Roy.

Fortifications

nouvelles. Couronnement octogone de la tour des Corbins à l'angle de la

Merveille. Au pied de la Merveille, longue terrasse au nord, au-dessus du bois.

Devant la salle des Gardes de Turstin, à l'entrée principale, les deux tours du

Châtelet (1393). En avant, grand degré et barbacane. En arrière de l'officialité

(Belle-Chaise) vers le midi la tour Perrine, puis la Bailliverie surélevée pour

les services administratifs et judiciaires (les salles de Torigni, trop petites,

sont abandonnées). Enfin Pierre le Roy se bâtit un grand logis personnel, vrai

palais fortifié qui se raccorde par les cuisines à la chapelle

Ste-Catherine-des-Degrés. C'est tout l'ensemble du front sud de l'Abbaye.

1393 : Pèlerinage de Charles VI.

1394

: Nouveau pèlerinage du roi qui désigne

l'Abbé comme conseiller privé, professeur à l'Université de Paris.

Il fait

partie de la mission envoyée pour tenter de résoudre le grand Schisme de la

Papauté.

1410 : Mort à Bologne de Pierre le Roy, conseiller référendaire du pape Alexandre V. Élection de son secrétaire Robert Jolivet comme Abbé et capitaine du Mont.

1415 : Reprise des hostilités. Défaite d'Azincourt. La Normandie envahie. Paris occupé.

1417 : Jolivet enferme toute la ville basse d'une enceinte continue flanquée de six tours. Provisions et munitions sont entassées en prévision du blocus. Une citerne filtrante est creusée au chevet de l'église.

1420 : Le Mont est encerclé, isolé au milieu d'un pays entièrement occupé. L'Abbé Jolivet juge perdue la cause de la France et passe au service du roi d'Angleterre. Le Prieur Jean Gonault supplée à sa défection.

1421 : Le choeur roman de l'église s'écroule.

1424 : Blocus complet du Mont par terre et par mer sous la conduite de Jolivet.

1425

: Les marins malouins forcent le

blocus et dispersent la flotte anglaise prise à l'abordage.

Louis

d'Estouteville est nommé par Charles VII capitaine du Mont, à la place de

Dunois. Chef de grande envergure, il prend le commandement des cent dix-neuf

chevaliers restés légendaires. Il améliore les fortifications de la ville. Le

Mont invulnérable, symbole de la résistance comme Jeanne d'Arc.

1434 : Siège du Mont par Lord Scales avec de gros effectifs et de l'artillerie. L'attaque anglaise du 17 juin est repoussée. Deux bombardes sont prises comme trophées. Victoire nationale.

1436 : Paris est libéré. La reconquête de la Normandie commence. Malgré les hostilités, les pèlerinages ont pu continuer, grâce à des sauf-conduits délivrés pour le passage des lignes.

1441 : D'Estouteville renforce les remparts, invente un prototype de tour en éperon (tour Boucle) avec batteries de canons couvertes.

1442 : Reprise de Granville. La Normandie en insurrection ouverte.

1447 : La reine Marie d'Anjou en pèlerinage au Mont.

1450 : Le connétable de Richemont assure la victoire décisive de Formigny. Le 16 juin, les Anglais abandonnent Tombelaine.

Voir ![]() "L'abbaye

du Mont-Saint-Michel et la guerre de Cent Ans"

"L'abbaye

du Mont-Saint-Michel et la guerre de Cent Ans"

V - La paix retrouvée. Renaissance ou déclin ? (1450-1622).

1445-1482 : Le cardinal Guillaume d'Estouteville, frère du capitaine, est nommé Abbé du Mont. Dirige le procès de réhabilitation de Jeanne d'Arc. Afflux des pèlerinages internationaux.

1446-1450 : Début de la reconstruction du choeur de l'église en style gothique flamboyant. Crypte des gros piliers.

1462 : Premier pèlerinage de Louis XI.

1467 : Deuxième pèlerinage de Louis XI.

1469 : Louis XI fonde l'ordre des Chevaliers de Saint-Michel.

1470 : Troisième pèlerinage du Roi.

1472 : Nouvelle visite de Louis XI. La cage de fer.

1499-1510 : L'Abbé Guillaume de Lamps reprend les travaux du choeur arrêtés depuis cinquante ans et les poursuit jusqu'au triforium. Aménage le Saut Gautier, le grand degré et les logis abbatiaux.

1513-1523 : Son frère, Jean de Lamps, dernier Abbé régulier. Achève le chœur (escalier de dentelle).

1518 : Pèlerinage de François Ier.

1524-1543

: Jean le Veneur, premier Abbé

commendataire. Désormais les Abbés, au lieu d'être élus par les moines, seront

désignés d'office par le roi. Clercs ou laïcs, ils ne voient dans l'Abbaye qu'un

bénéfice apportant des revenus appréciables.

Gabriel du Puy, gouverneur

militaire, termine les fortifications de la ville (avancée, tour Gabriel).

1532 : Deuxième visite de François Ier qui rencontre par l'intermédiaire de le Veneur le marin malouin Jacques Cartier. Initiative de la conquête du Canada.

1561 : Visite de Charles IX, dernier souverain au Mont.

1570-1587 :

Arthur de Cossé-Brissac Abbé commendataire.

Les guerres de religion

apportent de nouveaux troubles.

Le Mont citadelle catholique.

1577, 1589, 1591 : Coups de main des partisans des Montgomery contre l'Abbaye.

1596 : Échauffourée entre les ligueurs du marquis de Belle-Isle et la garnison du Mont commandée par Kerolland.

1615

: Un enfant d'un an, Henri de Lorraine, futur duc

de Guise, est nommé Abbé commendataire.

Le déclin de l'Abbaye est tel qu'une

réforme s'impose.

Voir ![]() "Les

premiers abbés commendataires du Mont-Saint-Michel (1524-1622)"

"Les

premiers abbés commendataires du Mont-Saint-Michel (1524-1622)"

VI - Les bénédictins de Saint-Maur et l'Ancien Régime (1622-1791).

1622 : Introduction de la réforme de Saint-Maur.

Aménagement de

la Merveille et de l'église par les nouveaux bénédictins, hommes pieux et de

grand savoir, mais médiocres architectes.

1643-1670

: Jacques de Souvré, Abbé

commendataire laïc.

Les historiens du Mont, Dom Huynes et Dom Le Roy.

1661

: Visite de la marquise de Sévigné.

Disgrâce du surintendant Fouquet. Son

château de Tombelaine est rasé.

1670-1703 : Tixier d'Hautefeuille, Abbé commendataire. Reprise des pèlerinages. Vie conventuelle rénovée.

1691 : Vauban en inspection au Mont.

1701 : Maquette de l'Abbaye-Forteresse (musée des Plans-Reliefs).

1721-1766

: C. M. de Broglie, Abbé commendataire.

L'Abbaye tombe

en ruines.

1776 : Incendie. Démolition des trois travées occidentales de la nef de l'église romane.

1780

: Construction d'une façade classique.

Les

fondations viennent couper fâcheusement en deux la crypte de

Notre-Dame-sous-Terre.

1788 : Le cardinal de Montmorency-Laval, quarante-huitième et dernier Abbé du Mont.

1791

: Les bénédictins quittent l'Abbaye.

Pillages. Des manuscrits sont sauvés à Avranches.

Voir ![]() "Les

Mauristes au Mont-Saint-Michel (1622-1791)"

"Les

Mauristes au Mont-Saint-Michel (1622-1791)"

VII - Le Mont, prison d'Etat. Révolution et XIXème siècle.

Dès l'Ancien Régime, des détenus politiques sont incarcérés sur lettre de cachet (MM. les Exilés).

1793 : Internement au « Mont libre » de trois cents prêtres réfractaires à la Constitution civile du Clergé.

1811 : L'Abbaye aux mains de l'Administration Pénitentiaire. Le vandalisme porté à son comble. Des ateliers installés dans l'église et la Merveille. La maison de force abrite cinq cents détenus de droit commun.

1817 : Écroulement de l'hôtellerie de Torigni.

1830 : Après les émeutes de Juillet, incarcération de prisonniers politiques légitimistes et républicains.

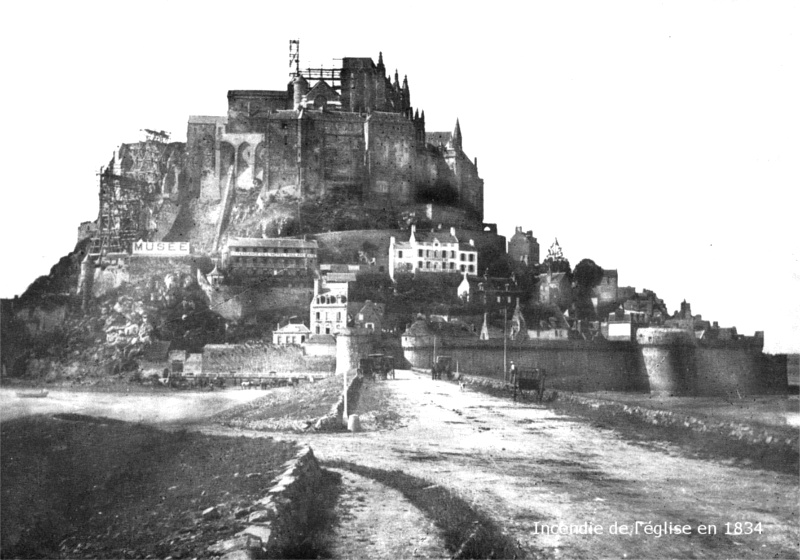

1834 : Incendie de l'église.

1839

: Détenus socialistes au Mont

: Martin Bernard, Barbès, Blanqui.

Victor Hugo et d'autres artistes dénoncent

le scandale de l'Abbaye-prison.

1863 : Un décret impérial de Napoléon III supprime la Maison Centrale.

1867 : L'Abbaye louée à l'évêque de Coutances pour les religieux de Pontigny.

1874 : L'Abbaye est classée Monument Historique.

Voir ![]() "Le

Mont-Saint-Michel, prison d'Etat"

"Le

Mont-Saint-Michel, prison d'Etat"

Voir ![]() "Les

détenus du Mont-Saint-Michel"

"Les

détenus du Mont-Saint-Michel"

VIII - Le Monument Historique (1872-1966).

1872 : L'architecte Corroyer procède aux sauvetages urgents. Restaure le cloître de la Merveille, le réfectoire est dégagé de ses deux étages de cloisons datant des Mauristes, les tours de l'enceinte de ville sont consolidées.

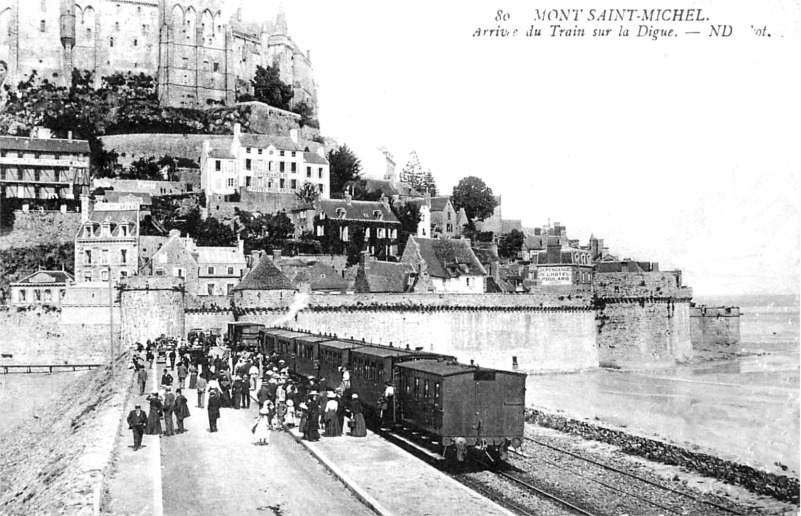

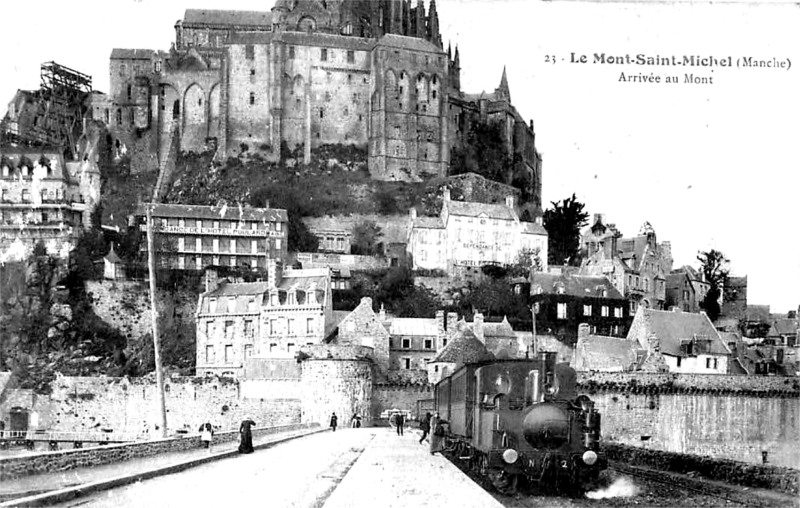

1877 : Les Ponts et Chaussées aménagent la digue d'accès au Mont, objet de polémiques.

1890 : L'architecte Petitgrand termine la restitution du réfectoire, reprend les piliers maîtres du transept. Dessine tour-lanterne et flèche avec la statue de saint Michel par Frémiet (1895).

1898 : L'architecte Paul Gout : choeur de l'église, terrasses, grand degré reconstruit. Fouilles méthodiques des sols de l'église. Redécouverte de Notre-Dame-sous-Terre.

1918 : L'architecte Pierre Paquet (abords de l'Abbaye, jardins et site).

1933 : L'architecte Herpe remet en état l'ensemble des bâtiments abbatiaux du midi (Bailliverie, grand logis de l'Abbé, cuisines, chapelle Ste-Catherine, etc.).

1959 : L'architecte Y. M. Froidevaux. Dégagement de Notre-Dame-sous-Terre, grâce à une poutre en béton précontraint supportant la façade de l'église de 1780. Fouilles permettant de préciser la structure de l'ancien choeur roman. Recouverture du cloître.

1965 : Les bénédictins de St-Wandrille et du Bec reprennent temporairement possession de l'Abbaye. Commémoration du millénaire.

Voir ![]() "Le

Mont-Saint-Michel, monument historique"

"Le

Mont-Saint-Michel, monument historique"

Liste des 49 abbés du Mont-Saint-Michel.

966

Mainard Ier

991 Mainard II

1009 Hildebert Ier

1017 Hildebert II

1023 Théodoric

1031 Almod

1033 Suppo

1048 Raoul de Beaumont

1060

Ranulphe de Bayeux

1085 Roger Ier

1106 Roger II

1123 Richard de Mère

1131 Bernard du Bec

1149 Geoffroy

1151 Richard de la Mouche

Robert

Hardy

1154 Robert de Torigni

1186 Martin de Furmendi

1191 Jourdain

1212 Raoul des Isles

1228 Thomas des Chambres

1230 Raoul de Villedieu

1236 Richard Turstin

1264 Nicolas Alexandre

1271 Nicolas Fanigot

1278

Ranulphe de Bourgueil (ou de Torigni)

1280 Jean

Le Faë

1299 Guillaume du Château

1314 Jean de la Porte

1334 Nicolas Le Vitrier

1363

Geoffroy de Servon

1386 Pierre Le Roy

1410 Robert Jolivet

1444 Guillaume

d'Estouteville

1483 André Laure

1499 Guillaume de Lamps

1510 Guérin Laure

1513 Jean

de Lamps

1524 Jean Le Veneur

1543 Jacques d'Annebault

1558 François Le Roux

d'Anort

1570 Arthur de Cossé-Brissac

1588 François de Joyeuse

1615 Henri II de

Lorraine, 5ème duc de Guise

1641 Ruzé d'Effiat

1644 Jacques de Souvré

1670 Etienne

Texier d'Hautefeuille

1703 Karq de Bebambourg

1721 Charles-Maurice de Broglie

1766

Étienne-Charles de Loménie de Brienne

1788 Louis-Joseph de Montmorency-Laval.

© Copyright - Tous droits réservés.