|

Bienvenue ! |

L'ABBAYE DU MONT-SAINT-MICHEL ET LA GUERRE DE CENT ANS |

Retour page d'accueil Retour "Histoire du Mont-Saint-Michel"

L'Abbaye et la guerre de Cent Ans.

Du neveu français de Philippe IV le Bel, Philippe VI de Valois, ou de son petit-fils britannique, Edouard III, lequel des deux prétendants a les meilleurs titres au trône de France ? Querelle de famille, cette querelle dynastique se pose bientôt en termes de guerre nationale, d'où son acharnement et sa durée.

L'Abbaye, protégée par la mer, voit s'affirmer son rôle stratégique. Mais sa valeur militaire n'est pas immédiatement mise à l'épreuve. Deux périodes sont à distinguer : jusqu'en 1410, préparatifs, alertes et trêves de longue durée, sans attaque directe ; après 1410, guerre à outrance, blocus et résistance au milieu d'un pays occupé.

Prologue. La Normandie sert de tête de pont au débarquement britannique. Les désastres militaires de Crécy, 1346, et Poitiers, 1356, la captivité à Londres du roi Jean, sont suivis au Mont avec anxiété. L'inquiétude est décuplée par l'installation d'une garnison ennemie à Tombelaine, aux portes de l'Abbaye. Dès 1357, l'Abbé est nommé par le roi capitaine de la forteresse. A situation exceptionnelle, décision exceptionnelle. Dès lors, il va cumuler deux fonctions : chef spirituel de la communauté bénédictine, et chef militaire de la petite garnison. Il se fait assister par un soldat de métier, le connétable Bertrand Du Guesclin, gouverneur de Pontorson. Son ombre forte semble éloigner les menaces. Il a tellement confiance dans la sûreté du Mont qu'il y laisse sa femme, Tiphaine de Raguenel, et son trésor à la garde de l'abbé-soldat, Geoffroy de Servon.

Le successeur de ce dernier, Pierre Le Roy (1386-1410), méritera d'être surnommé « de fait et de nom, le roi des Abbés... ». Docteur en droit canon et en théologie, administrateur scrupuleux, il se révèle aussi bien chef militaire que diplomate : une de ces personnalités hors pair, comme celle de Torigni deux siècles plus tôt, qui dominent leur époque. Profitant de la trêve, il donne au monastère une solide cuirasse de murailles (châtelet, grand degré, tour Perrine, etc.). Charles VI vient à deux reprises en pèlerinage au Mont. Conquis par l'Abbé, il en fait son conseiller privé, le charge de missions diplomatiques en Angleterre, en Italie. Pierre Le Roy est promu Référendaire du Pape. Sa gloire personnelle rejaillit sur l'Abbaye normande.

La guerre à outrance (1410-1450). Avec les nouveaux débarquements anglais à St-Vaast-la-Hougue, de 1412 et 1415, et le désastre d'Azincourt, c'est l'invasion et l'occupation. Paris est investi, la Normandie, méthodiquement conquise ou reconquise par les descendants de Guillaume le Conquérant.

L'Abbé du Mont, Jolivet, ex-secrétaire de Pierre Le Roy, a rejoint, en 1417, son poste et entend le défendre. Il est capitaine. Il se prépare à soutenir un siège en règle. Le monastère était à l'abri des surprises, mais le village mal défendu. Jolivet l'entoure d'une vaste enceinte de remparts flanquée de tours et descendue jusqu'au niveau de la mer. Brusquement, au début de 1420, volte-face : l'Abbé, jugeant la cause de la France perdue, passe au service du roi d'Angleterre. Il offre ses services au duc de Bedford, régent du royaume (dont le bréviaire est une des pièces précieuses). Puis il s'ingénie à diriger les assauts sur l'Abbaye qu'il a abandonnée.

Vers le même temps, un prélat est chargé par le roi d'Angleterre de lever les décimes sur le clergé normand pour entreprendre le siège du Mont-Saint-Michel : il s'agit de l'évêque de Beauvais, Pierre Cauchon. Evêque et Abbé se retrouveront au procès de Jeanne d'Arc, l'un comme juge, l'autre comme assesseur.

En face de ces défections, il y aura les héros sans peur et sans reproche : le prieur Jean Gonault, et des soldats courageux, Jean d'Harcourt qui y laissera sa vie, Louis d'Estouteville qui sera l'âme de la résistance avec des 119 chevaliers légendaires groupés autour de lui. Au total, 500 à 700 hommes. Grâce à eux, le Mont-Saint-Michel restera inviolé, seul point encore français au milieu du royaume envahi.

Deux dates cruciales au plus fort de la lutte : 1425, 1434. Peu après l'écroulement du chœur de l'église en 1421 — un malheur de plus — le blocus complet terrestre et maritime du Mont est mis en place par l'ennemi en 1424. La situation est désespérée. Juin 1425, une flotte de secours frètée par les Malouins accourt et met en déroute les 20 navires anglais qui tiennent la baie.

D'Estouteville, excellent ingénieur, complète et améliore les fortifications de la ville, avec un sens de l'anticipation extraordinaire. Au même moment, Jeanne d'Arc poursuit son épopée : la levée du siège d'Orléans, 1429, Patay, le couronnement de Charles VII à Reims. Jeanne, qui n'a pas oublié les voix de saint Michel, projette une expédition en Normandie pour délivrer le sanctuaire national de l'Archange. Mais le roi hésite. C'est le bûcher de Rouen. Il y a une sorte de correspondance secrète entre son martyre et l'Abbaye invaincue : l'idée de patrie se cristallise autour de l'un et de l'autre.

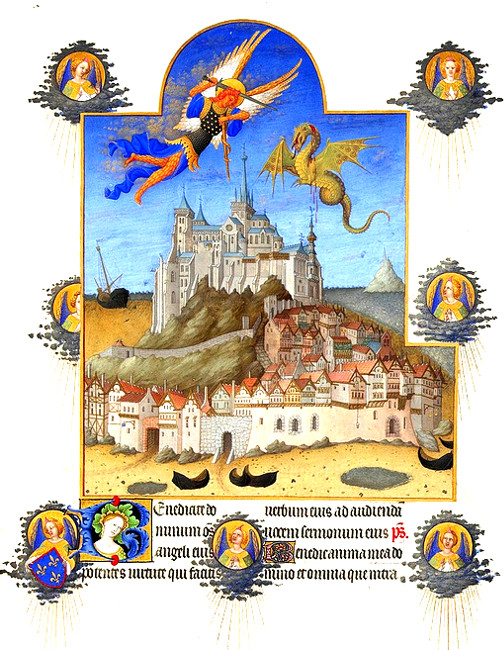

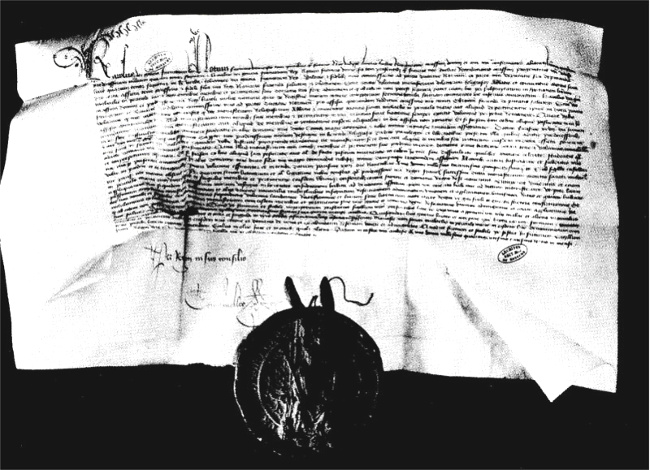

Confirmation par Charles VII du Mont-Saint-Michel.

En juin 1434, les Anglais tentent un nouvel assaut par terre. Huit mille hommes, grosse artillerie, « quantité de machines espouvantables ». C'est l'échec. D'Estouteville sauve la situation. La voix populaire considère la victoire comme « paiement du bûcher de Rouen ». Le rocher imprenable entre dans la légende.

Dans la campagne, les maquis s'organisent, harcèlent l'occupant. 1436, Paris est libéré. D'Estouteville échappe, en 1441, à un mystérieux complot. La Normandie en insurrection ouverte reprend peu à peu l'initiative des opérations. Septembre 1449, le duc de Bretagne et le connétable Arthur de Richemont viennent en pèlerinage au Mont en veillée d'armes. Le 15 avril 1450, c'est la victoire décisive de Formigny. Le 16 juin, les Anglais de Tombelaine, bombardés, plient bagages. Ils étaient bien « boutés » du sol de France. Le Mont avait été l'âme du triomphe, comme si l'Archange guerrier avait mis lui-même dans la balance le poids de son épée.

La Paix retrouvée. Qu'elle était riche d'espoir ! Jamais le prestige de l'Abbaye-Forteresse, invaincue, n'a été plus grand. Symbole de la fierté nationale, elle attire les foules. A sa tête, voici le cardinal Guillaume d'Estouteville, le propre frère de Louis, le glorieux capitaine de la guerre de Cent Ans. Le prélat réside peu dans sa belle Abbaye. Il préfère les douceurs de Rome. Mais c'est un homme d'envergure. Fastueux et clairvoyant, il a d'abord le mérite d'instruire le procès en réhabilitation de Jeanne d'Arc. Bâtisseur-né, il entreprend, en 1446, la reconstruction du chœur de l'église abbatiale écroulé depuis 1421. La crypte grandiose des gros piliers, puis au-dessus les faisceaux de colonnettes verticales du déambulatoire vont montrer la puissante sobriété du style gothique flamboyant.

Les trois pèlerinages du roi Louis XI au Mont, en 1462-1470-1473, témoignent assez de la fidélité du souverain à saint Michel, qu'il entend associer à ses problèmes politiques. Après avoir créé son nouvel ordre de chevalerie (1469), il accorde à l'Abbaye montoise le privilège d'ajouter à son blason les trois fleurs de lys d'or sur champ d'azur.

Des derniers abbés réguliers, l'histoire retient les noms des frères Guillaume et Jean de Lamps. L'annaliste Louis de Camps, en veine de mots d'esprit, déclare qu'ils « ont éclairé comme des lampes lumineuses... ».

Guillaume, en 1500, reprend les travaux de construction du chœur interrompus, et aménage, avec majesté, le degré abbatial jusqu'à la terrasse du Saut Gautier. Son frère Jean (1510-1523) achève les voûtes, les derniers arcs-boutants, l'escalier de dentelle, ultime merveille architecturale.

© Copyright - Tous droits réservés.