|

Bienvenue ! |

LE MONT-SAINT-MICHEL, MONUMENT HISTORIQUE |

Retour page d'accueil Retour "L'histoire du Mont-Saint-Michel"

Le monument historique (1863-1966).

« Un crapaud dans un reliquaire... quand donc comprendra-t-on en France la sainteté des monuments ?... », s'indignait Victor Hugo en 1836, après avoir vu le saccage de l'Abbaye-bagne. Les protestations multipliées, jointes à la diffusion remarquable des « Voyages Pittoresques et Romantiques » de Taylor et Nodier, obligent l'opinion à prendre conscience du scandale. En 1863, Napoléon III supprime définitivement par décret la maison centrale. Le « reliquaire » est débarrassé de son « crapaud ». Mais, défiguré par un vandalisme aveugle, son état est navrant. Parer au plus pressé, éviter le pire, tel est le premier objectif. Une batterie de quatre contreforts géants est mise en place en 1864 sous l'hôtellerie romane écroulée, pour éviter une catastrophe. A l'intérieur de la nef de l'abbatiale, une fausse voûte en plâtre n'est qu'un pis-aller d'infortune.

En 1874 seulement, l'Abbaye et ses remparts sont confiés officiellement au Service des Monuments Historiques. L'architecte Corroyer est chargé de prendre en main le difficile sauvetage. Lourde responsabilité. Tout est à faire. Un ordre d'urgence s'impose. On se préoccupe d'abord des parties hautes de la Merveille mutilée. Le réfectoire, recoupé par les planchers et les cloisons des Mauristes pour en faire un dortoir, est déblayé, rendu à ses proportions d'origine, en attendant une remise en état définitive.

Les fragiles galeries du cloître, en partie écrasées sous un étage de cellules, cachots, ajoutés sans vergogne par les prisons, sont remises à leur niveau, les colonnettes refaites à l'identique. Mais, erreur certaine maintenant réparée, elles reçoivent à la fin du siècle une toiture en tuiles vernissées, à la bourguignonne, dont la légitimité ne s'impose pas en Normandie. Corroyer a été rendu responsable de cette douteuse paternité. Il n'en est rien. Il se borne à étudier le problème du clocher, fissuré, lézardé, qui donne les plus vives inquiétudes. Il imagine un étrange projet de flèche romano-byzantine, jamais réalisée, il dessine un grand nombre de relevés à l'aquarelle, écrit l'une des premières études historiques et archéologiques. Enfin, autre titre à la reconnaissance des gastronomes, il laisse au Mont une servante dévouée, la célèbre Mme Poulard.

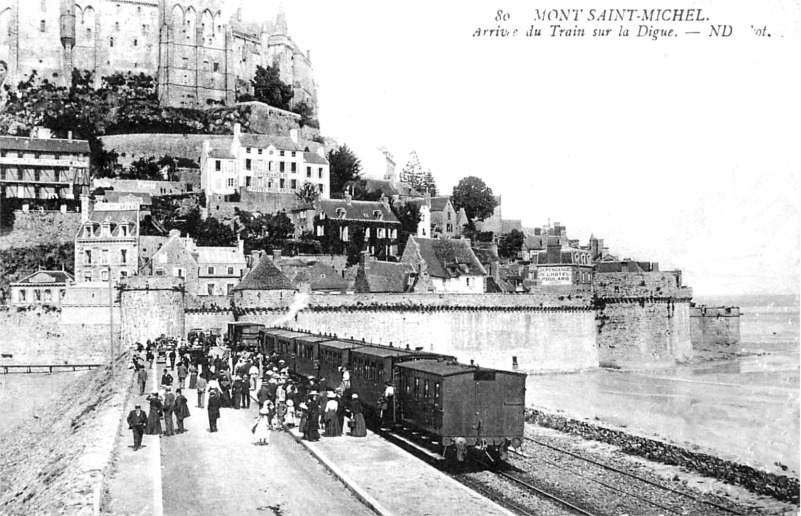

En 1877, les Ponts et Chaussées inaugurent la nouvelle digue, objet de bien des polémiques, encore mal éteintes aujourd'hui.

1890. L'architecte Petitgrand achève la restauration du réfectoire et s'attaque au clocher. Partisan des solutions extrêmes, il dépose complètement les parties hautes (télégraphe Chappe, couronnement XVIIème s., tour lanterne du XIIème s.), et même la totalité des quatre piliers maîtres du transept datant des années 1050. Les techniques modernes permettraient, sans nul doute, d'éviter aujourd'hui une dépose aussi radicale. Puis, avec l'approbation de la Commission des Monuments Historiques, Petitgrand rebâtit une tour néo-romane de sa composition, terminée par une haute flèche néo-gothique. L'authenticité archéologique peut en être discutée, mais la ligne verticale ne manque pas d'élan. Elle porte, à 176 m au-dessus de la mer, la statue de saint Michel, commandée en 1895 au sculpteur Frémiet.

La silhouette générale du Mont acquiert une acuité nouvelle.

En 1898, Paul Gout prend la direction du chantier et se passionne pour le monument auquel il consacre l'essentiel de sa vie. A son actif, la restauration de l'église (chœur, transept et nef), grâce à l'emploi du béton armé pour les chaînages — innovation technique. Il fouille de façon méthodique en 1907 le sol de la nef et de la terrasse occidentale pour retrouver la trace des bâtiments préromans, qu'on ignorait totalement. Il révèle Notre-Dame-sous-Terre, rétablit le grand degré écroulé — les photos sont éloquentes — rassemble la somme de ses recherches dans un important ouvrage, publié en 1910, qui demeure une référence de base indispensable.

Après la guerre de 1914, l'essentiel de l'Abbaye étant sauvegardé, l'architecte Pierre Paquet entreprend la défense des abords et du site. C'était là une préoccupation toute nouvelle. Le village avait vu proliférer sans mesure bâtisses commerciales, hôtelleries discutables, et publicités excessives. Une protection esthétique permanente doit limiter les initiatives malencontreuses dans l'intérêt général. Chaque point de l'île y est névralgique.

M. Herpe, à partir de 1934, va procéder à la remise en état des bâtiments abbatiaux au midi, dont les prisons avaient fait le « petit et le grand exil ». Tâche minutieuse et complexe, qui rend peu à peu sa pleine valeur à cet intéressant ensemble d'architecture civile et monastique du XIVème et XVème s. C'est là que la communauté bénédictine a réinstallé temporairement ses logements conventuels pour la commémoration du Millénaire.

M. Y.-M. Froidevaux, dernier architecte de la lignée, a dégagé heureusement, en 1959-1960, l'église préromane Notre-Dame-sous-Terre de ses substructions parasites de 1780. Il a pu réaliser le rêve de Paul Gout grâce à la méthode moderne du béton précontraint de l'ingénieur Freyssinet. Le plus ancien sanctuaire du Mont a retrouvé ses proportions et son atmosphère d'avant l'an mille.

Des améliorations de présentation sur la terrasse occidentale, et dans le chœur de l'église haute, ont apporté des enseignements archéologiques d'une importance indéniable, notamment pour le plan et la structure du chœur roman primitif.

Le cloître de la Merveille, débarrassé de ses zébrures de tuiles rouges et noires, a repris une harmonie de teintes discrètes grâce à sa couverture en schiste gris. La poésie paisible d'un jardinet dans le préau central y ajoute une tache de verdure, comme l'avaient voulu les Bénédictins de Saint-Maur au XVIIème s.

Tel est le bilan de cent ans d'activité continue des techniciens des Monuments Historiques, au service de l'un des plus illustres monuments de France. Leur mot d'ordre pourrait être : respect, sensibilité et humilité. Dans la somme d'efforts accumulés pendant dix siècles par des bâtisseurs inspirés, ils ne sont que des mainteneurs modestes, soucieux de conserver et de mettre en valeur un témoignage d'histoire, d'art et de ferveur, dont la grandeur est perceptible à tous. (F. E.).

© Copyright - Tous droits réservés.