|

Bienvenue ! |

LES DÉTENUS DU MONT-SAINT-MICHEL |

Retour page d'accueil Retour "Histoire du Mont-Saint-Michel"

Les détenus du Mont-Saint-Michel.

La vocation carcérale du Mont remonterait, dit-on, au XIIème siècle, pour les justiciables ressortissant du pouvoir de l'abbé, mais aucun document ne l'atteste. Lors de son pèlerinage en 1470, Louis XI visite les prisons dans les sous-sols du Mont Saint-Michel et en « libère une povre femme tenans ostaige pour son mari ».

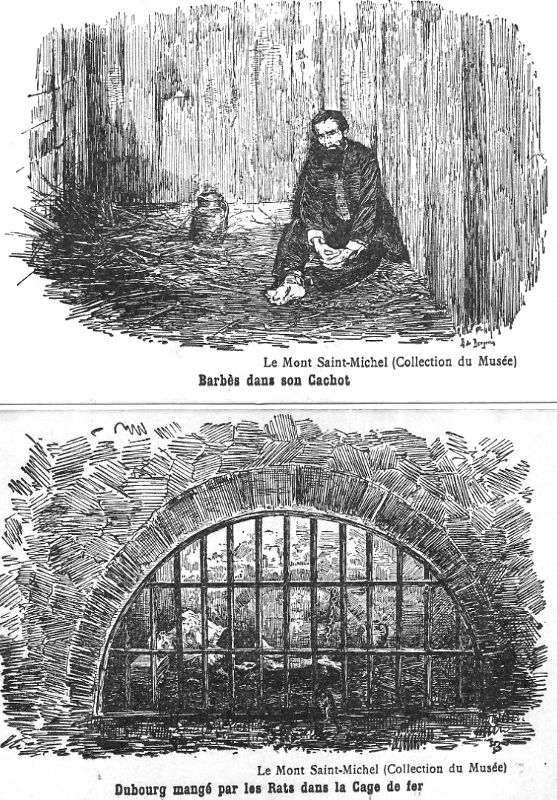

Louis XI fait du Mont une prison d’Etat, destinée aux religieux et aux exilés. La cage de fer du Mont, qui était en réalité en bois, aurait mesuré environ 4,25 m2 de surface. Louis XI en avait fait confectionner plusieurs de ce type, en fer ou en bois, de 1471 à 1480, quelques-unes assez grandes, d'autres très exiguës. On les plaçait souvent au-dessus du sol, de sorte qu'elles oscillaient lorsque le prisonnier se déplaçait. Il s'en trouvait deux à Paris et, croit-on, deux à Loches une à Chinon et deux à Angers. L'invention en serait due au cardinal La Balue, qui en fut aussi le premier hôte. Lors de sa visite suivante, en 1472, le roi amène une « fillette », cage en bois et en fer de trois mètres de côté, suspendue en l'air. Placée dans l'une des salles de l'Officialité, au dessus de l'entrée de l'abbaye romane, celle-ci n'est détruite que sur ordre du duc de Chartres, futur Louis-Philippe, suite à la visite que le jeune duc de Chartres, futur comte d'Artois, fit au Mont, en 1777.

Le cochon mitré (A Paris, chez le Cochon, 1689, in-16. B. N., Impr., Z. 17210). Il s'agit d'une violente satire, imprimée en Hollande et dirigée contre Louis XIV, Mme Scarron, le comte d'Estrées et Louvois. Elle valut à son auteur, François de la Brétonnière, d'être enfermé d'abord à la Bastille, puis au Mont

Noël Beda meurt au Mont en 1537, exilé par François Ier.

En 1547, quatre gentilshommes écossais, coupables d'avoir tué un cardinal, sont incarcérés au Mont sur ordre du roi. Ils s'en échappent un an plus tard, le 7 janvier 1549.

Les souverains successifs envoient par lettre de cachet 153 prisonniers entre 1666 et 1789 dont Avedick, le poète Dubourg de La Cassagne, le conseiller au Parlement de Paris Honoré-Auguste Sabatier de Cabre. Les deux bâtiments dits « les Exils », comptent 40 chambres fortes aux croisées grillées qui reçoivent 15 prisonniers entre 1747 et 1790, et sept chambres de maître. Lors de l'incendie du 16 août 1776, le Mont renferme 18 individus (Prisonniers au Mont-Saint-Michel, Ancre de Marine).

Note : L'auteur, Victor de la Cassagne, avait pris le nom de sa mère, Anne Dubourg. Né en 1715 à Espalion, il avait étudié à Toulouse et au Collège royal à Paris, s'était mêlé de 1732 à 1744 aux milieux littéraires parisiens où il fréquentait Crébillon père et Fontenelle. Passé à Francfort à l'été 1744 pour y briguer la charge de bibliothécaire et historiographe de l'Electeur de Bavière, il s'y lie avec de nombreux diplomates allemands. Enlevé par des agents français, pour avoir fait imprimer l'Espion chinois, pamphlet jugé diffamatoire pour le roi et pour le ministre d'Argenson. Ecroué au Mont le 22 août 1745 et mis en cage, il y mourut, le 26 août 1746, à la suite, dirent les religieux, d'une sorte de grève de la faim. « ... Le nommé Dubourg détenu, par ordre du Roy, dans la cage du Mont St Michel est mort vendredy 26 du courant, sur les sept heures du matin... Les religieux me dirent qu'il y avait douze jours qu'il ne mangeoit et qu'il s'étoit laissé mourir de faim, qu'ils luy avoient fait prendre du bouillon de force avec un entonnoir... Il est mort sans repentir et en désespéré après avoir déchiré tous ses habits... » (Lettre du sieur Badier au comte d'Argenson l'informant de la mort de Dubourg. Avranches, 28 août 1746, 1 fol. papier. A.D. Calvados, C 345).

Une inspection des prisons du Mont (Coutances) le 21 mai 1770, stipule : Les logements cellulaires, appelés « l'oeil », renferment 8 prisonniers, MM. de Richebourg, de Rilly, de Lentaigne, un frère de la Charité nommé Matha, et 4 fous. Ces derniers sont « dans un état de malpropreté et d'abandon qui révolte l'humanité » (lettre de Mombrière, A.D. Calvados, C477).

Un état dressé par le sous-prieur, le 14 février 1776, dénombre « 13 prisonniers, dont 10 se disent gentilshommes. La plupart sont détenus en vertu de lettre de cachet obtenue par leur famille, 4 pour dérangement d'esprit et 8 pour inconduite. Le sieur d'Anceau de la Velanet, lieutenant au régiment de la Marine, est enfermé depuis deux ans pour raison d'Etat » (Estat qui constate le nombre des personnes renfermées au château du Mont-Saint-Michel..., 14 février 1776 ; A.D. Calvados, C 479).

Dans l'Etat des Exécutoires et Ordonnances de M. l'Intendant décernés sur le Domaine, à la date du 21 août 1781, et sous le n° 214, est mentionné le sieur Le Vaillant, envoyé au Mont-Saint-Michel parce qu'il a été « soupçonné et depuis convaincu d'avoir formé le projet de passer à l'étranger avec plusieurs gentilshommes verriers, et de débaucher des ouvriers qui devoient l'y rejoindre, à l'effet d'y établir une manufacture de verres à l'instar de celles qui existent en France, et qu'il faisoit valoir lui-même auprès de la ville d'Eu » (Envoi d'un prisonnier au Mont-Saint-Michel, 1781 (Registre de justice de la Généralité de Rouen, A.D. Seine-Maritime, C 930, p. 77).

La Révolution française ouvre les prisons, et libère une dizaine de prisonniers d’Etat.

Le Mont devient prison départementale, notamment à partir de 1792 pour les mineurs délinquants de la Manche et des environs, et pour 300 prêtres d'Ille-et-Vilaine. 50 détenus s'échappent à la faveur de la prise du Mont-Libre par les Vendéens en novembre 1793, mais après la défaite des royalistes, 600 prêtres sont incarcérés, jusqu'à la chute de Robespierre. Ensuite, les députés Laurent Lecointre de Versailles, Crassous de Medeuil et Granet connaissent la prison montoise en 1795, comme une quarantaine de prêtres réfractaires. L'année suivante, les historiens dénombrent 22 détenus correctionnels.

Une circulaire manuscrite, datée de Coutances, le 14 février 1792, et signée Chautemps, commissaire du département de la Manche faisant les fonctions de procureur général syndic stipule : « Si le Mont-Saint-Michel a été célèbre sous le règne du despotisme par les victimes qu'un pouvoir arbitraire y reléguait, il est peut-être utile sous le règne de la loi, pour la détention des jeunes gens dont le tribunal de famille croira devoir réprimer les écarts ; les jeunes gens que souvent le feu de l'âge, plutôt que des penchants vicieux, entraîne hors des bornes du devoir, n'auront pas le désagrément de se voir détenus dans le même lieu avec les criminels condamnés par les tribunaux à subir la peine de prison ».

Claude Le Coz, prêtre d'idées libérales, qui avait prêté serment à la Constitution civile du clergé, fut sacré évêque de Rennes le 10 septembre 1791. Il s'attira les foudres de Carrier pour avoir flétri publiquement le mariage d'un prêtre de son diocèse. Le 15 octobre 1793, il était transféré d'une prison de Rennes au Mont-Saint-Michel, en compagnie de cent quatre-vingts prêtres.

Ce furent surtout des prêtres inconstitutionnels, pour la plupart originaires des diocèses de Coutances et d'Avranches, que l'on interna au Mont, à partir du 16 mai 1792. L'année suivante, le 12 novembre, un détachement de cavalerie de l'armée vendéenne pénétra jusqu'à eux et leur offrit une liberté que la plupart d'entre eux refusèrent, la devinant trop précaire (Prisonnier vendéens au Mont-Saint-Michel, extrait de l'Album vendéen, n° 59).

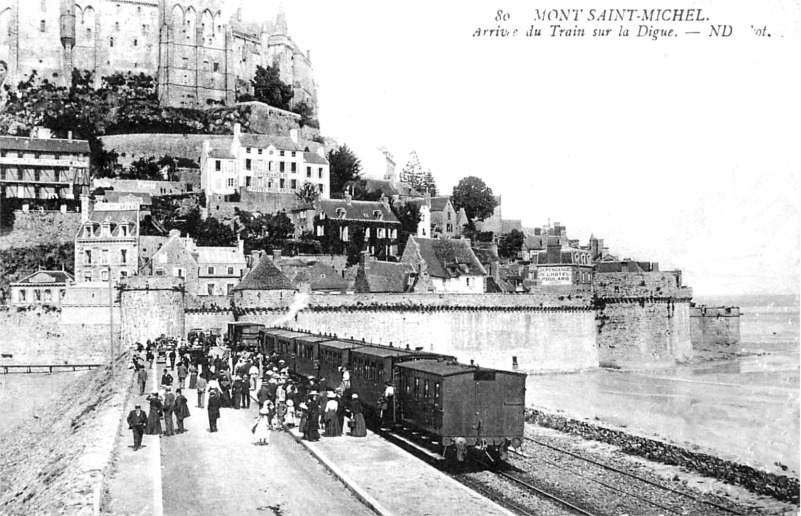

Le 6 juin 1811, un décret impérial de Napoléon Ier transforme l'abbaye en maison centrale de détention pour des prisonniers ayant des peines supérieures à quatre mois. Par une ordonnance du 2 avril 1817, elle devient maison de force et de correction pour les condamnés (hommes et femmes) aux travaux forcés.

Après avoir rendu compte de la situation du personnel et du matériel, "l'inspecteur des maisons centrales" dénonce en octobre 1817 divers défauts : " l'état sanitaire lamentable de la prison, la conduite des quarante hommes de garnison qui facilitent la correspondance des détenus avec l'extérieur et surtout la détention irrégulière d'enfants délinquants. Il sera enfin interdit aux femmes détenues de garder leurs enfants avec elles ". (Rapport de l'inspecteur des maisons centrales, A. de La Ville, au ministre de la Justice sur l'état des prisons du Mont-Saint-Michel, octobre 1817).

Signalement d'un évadé des prisons du Mont transmis par le directeur Duruisseau au ministère de l'Intérieur, le 1er décembre 1819 (A.N., F16 354b) : "Nicolas Serveau, vigneron, âgé de 39 ans, originaire de Seine-et-Oise, évadé le 17 novembre 1819".

Lettre, datée du 20 avril 1820, d'un conseiller de préfecture de la Manche au ministre de l'Intérieur : "Les conditions sanitaires effrayantes du régime de détention entraînent une mortalité élevée dans la population pénitentiaire. Sur 600 prisonniers, 22 décèdent entre le 1er et le 10 avril 1820. Un cimetière des détenus sera établi à la limite de la terre ferme".

Mathurin Bruneau prétendait être le fils de Louis XVI échappé du Temple. Le tribunal de police correctionnelle de Rouen le condamna le 19 février 1818 à cinq ans de prison pour escroquerie et à deux ans pour injures aux magistrats. Enfermé successivement à Bicêtre, à Rouen, puis à Gaillon, il aboutit au Mont le 25 mai 1821 dans le quartier des « droit commun » où on l'affecta au travail des sabots. Il y mourut le 26 avril 1822.

Jean-Baptiste Lecarpentier, avocat à Valognes sous l'ancien régime, député de la Manche sous la Convention, fut un montagnard convaincu. Il vote la mort du roi et s'attire le surnom de « bourreau de la Manche » au cours d'une mission dans ce département où il envoie plus de trente personnes à l'échafaud. Il sollicite pendant les Cent Jours un emploi dans la police. Refoulé d'Angleterre, il débarque clandestinement le 11 mars 1816, et vit caché à la campagne. Les gendarmes le trouvent le 6 novembre 1819, réfugié dans un four de ferme à Teurtheville-Hague. Condamné par la Cour d'assises à la déportation, incarcéré au Mont, il y meurt le 27 janvier 1829 (Lettre du préfet de la Manche au ministre de l'Intérieur annonçant le transfert au Mont-Saint-Michel du régicide Lecarpentier, condamné à la déportation. St-Lô, le 16 mars 1820. A.N., F7 673, plaq. 5, n° 489).

Une lettre du préfet de la Manche, Ermangart, au ministre de l'Intérieur, datée du 2 juillet 1823 stipule : " Depuis 1821, des détenus réputés dangereux, provenant des autres maisons centrales, ont été concentrés au Mont. Les évasions et les scandales se sont multipliés, aussi le directeur a-t-il demandé un durcissement de la discipline " (Lettre du préfet de la Manche, Ermangart, au ministre de l'Intérieur. St-Lô, 2 juillet 1823. A.N., F16 354b).

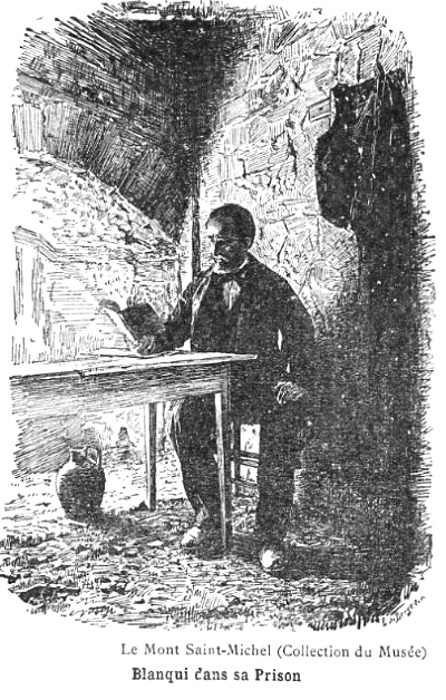

Sous la monarchie de Juillet (1830-1848), la prison accueille les contestataires parmi lesquels Auguste Blanqui et Armand Barbès.

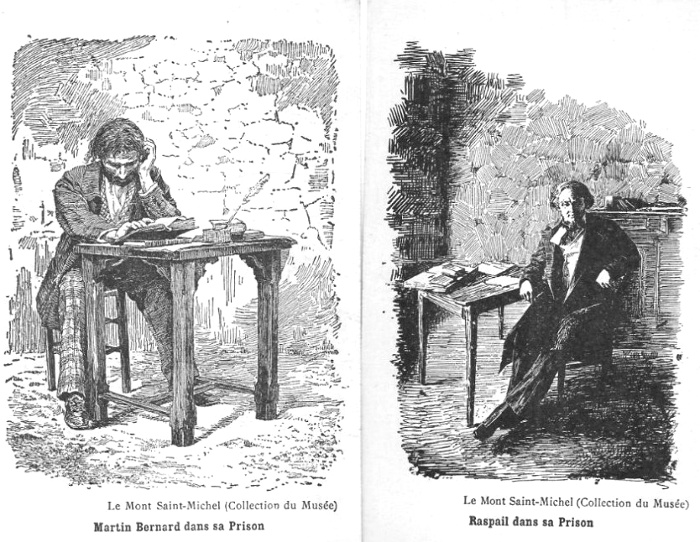

De 1832 à 1836, furent détenus au Mont, dans un quartier spécial — c'était la première fois qu'on en faisait l'expérience en France — soixante-dix-sept prisonniers politiques. Les uns, des légitimistes — et c'était le plus grand nombre — avaient été arrêtés à la suite de l'affaire de la rue des Prouvaires, le 1er février 1832 ; les autres, des républicains, après l'insurrection des 5 et 6 juin. Leurs dissensions servirent les geôliers. Après les grâces accordées par le roi à la suite de l'incendie du 22 octobre 1834, il ne restait plus au Mont, le 19 mars 1835, que quarante-trois prisonniers politiques, classés par l'administration en « républicains » (12), « vendéens » (25) et « légitimistes » (6). Tous furent, en 1836, transférés à Doullens, à Fontevrault ou à Clairvaux. Les derniers détenus politiques quittèrent le Mont le 7 juillet.

De 1839 à 1844. Le 17 juillet 1839, arrivèrent au Mont Barbès, Martin-Bernard, Delsade et Austen, qui devint fou l'année suivante. Ils avaient été condamnés à la suite de l'insurrection du 12 mai 1839, au cours de laquelle Barbès avait réussi à s'emparer du poste du Palais de Justice, à Paris. En décembre, six de leurs complices vinrent les rejoindre ; sept autres enfin, dont Blanqui, en février 1840. Dès lors, les incidents se multiplient entre les prisonniers et leurs geôliers et trouvent à l'extérieur un large écho. Le 18 avril 1841, huit détenus, dont Barbès et Blanqui, sont enfermés dans les « loges »,, construites après le départ des moines au-dessus de la galerie nord du cloître, dépourvues de cheminées et surchauffées par le soleil en été. Le 21 mai, Barbès y fut l'objet de violences de la part des gardiens, violences qui suscitèrent une petite émeute. Les prisonniers furent ensuite réintégrés dans leurs anciennes cellules, les ouvertures ayant été préalablement munies de doubles grilles. L'agitation continua. Dans la nuit du 10 au 11 février 1842, Barbès tenta vainement de s'évader ; la plupart des politiques durent alors regagner les loges et les rapports entre Barbès très malade, et Blanqui ne cessèrent de se détériorer. Barbès quitta le Mont pour Nîmes le 26 janvier 1843, après trois ans, six mois et neuf jours de captivité.

En 1844, les prisonniers politiques sont amnistiés, seuls les détenus de droit commun restent enfermés jusqu'à la fermeture de la prison ordonnée le 20 octobre 1863.

Prisonniers célèbres :

Noël

Béda, jusqu'à sa mort en 1537

;

Norman Leslie, gentilhomme écossais, entre 1547 et 1549 ;

François de

Chavigny de la Bretonnière, de 1685 à 1698

Avedick, patriarche d'Arménie, de

1706 à 1709 ;

Victor Dubourg de La Cassagne, de 1745 à 1746 ;

Esprit

Desforges parfois appelé Desroches incarcéré de 1750 à 1755 ;

Honoré-Auguste

Sabatier de Cabre, entre 1787 et 1788 ;

Pierre Cousin (1705-1794) ;

Anne

Lemoussu (1759-?), de 1799 à 1805 ;

Laurent Lecointre, Jean Augustin Crassous

de Médeuil et François Omer Granet, en 1795 ;

Louis de Gouvetz (1745-1796) ;

Pierre Harel (1749-1826) ;

Jean-Baptiste Le Carpentier, entre 1820 et 1829 ;

Mathurin Bruneau (1784-1822) ;

Louis Auguste Blanqui (1805-1875) ;

Armand

Barbès (1809-1870).

© Copyright - Tous droits réservés.