|

Bienvenue ! |

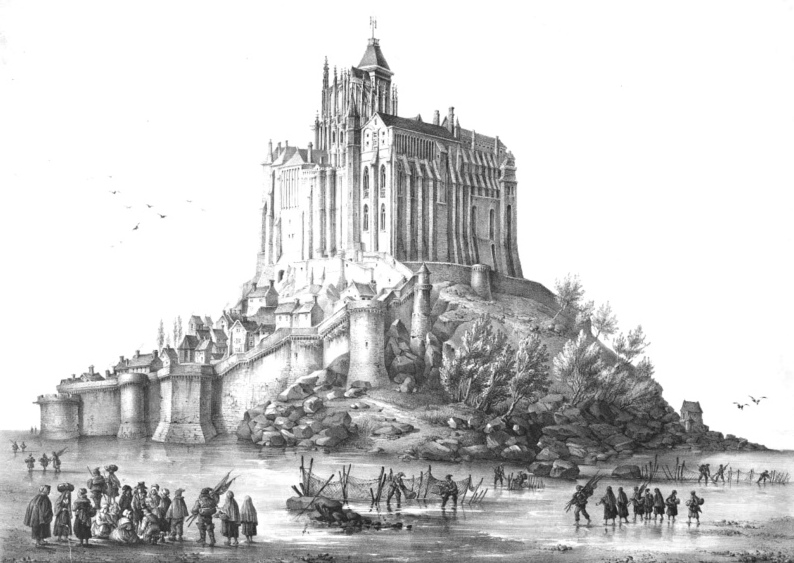

LES MAURISTES AU MONT-SAINT-MICHEL (1622-1791) |

Retour page d'accueil Retour "Histoire du Mont-Saint-Michel"

Les Mauristes, 1622-1791.

Les Grands Siècles — celui qui fut grand selon Voltaire, et celui qui mérita d'être ainsi caractérisé par Michelet — virent s'allumer au Mont le foyer du renouveau spirituel, dont l'éclat se mêla à celui que les Mauristes firent resplendir sur la France monastique entière.

C'est là l'essentiel. Peu importent les noms de ces abbés, auxquels successivement, en raison de leur rang ou de leurs faveurs, est dévolue la commende... L'un d'entre eux cependant mérite de ne pas être oublié : celui de cet enfant d'un an qui reçoit, en 1615, la crosse abbatiale comme un cadeau de sa naissance. Il est à l'origine du grand renouvellement, favorisé par ses parents, Charles de Guise et Henriette de Joyeuse, qui devait marquer, pour un si long temps, la vie religieuse du Mont-Saint-Michel.

Les familles illustres de France participèrent avec honneur à cette renaissance de la spiritualité, animée par les François de Sales, les Jean Eudes, les Olier. Les Guise sont les soutiens matériels de l'oeuvre spirituelle d'un Bérulle ; les Gondi veillent sur les entreprises d'un Vincent de Paul.

Bérulle, qui venait de fonder l'Oratoire de France, fut chargé de l'administration du Mont, pendant cette « minorité » abbatiale ; mais il ne put réussir, selon son espérance, à vaincre le désordre des lieux et de la vie conventuelle et à restaurer les édifices qui menaçaient ruine ! La réforme du monastère par lui envisagée se heurta à l'hostilité manifeste des religieux. Il dut renoncer à sa tâche. Mais l'esprit des temps nouveaux avait soufflé sur la vieille Abbaye.

Le 9 septembre 1622, l'Abbaye du Mont-Saint-Michel se trouvait agrégée à la Congrégation des Pères Bénédictins de Saint-Maur « pour y être le service divin célébré et la règle de saint Benoît observée selon les constitutions de ladite Congrégation ».

Il y eut bien quelques rancunes, quelques actes de mauvaise volonté de la part des « anciens religieux ». Il n'en demeure pas moins que les treize pères qui, sous la direction du premier prieur selon la nouvelle loi, dom Charles de Malleville, s'installèrent au Mont le 27 octobre 1622, y réalisèrent un travail efficace dont le résultat fut heureux pour la prospérité matérielle, mais aussi suscita un pur rayonnement spirituel.

L'esprit de Saint-Maur est d'abord un esprit de prière et de méditation. L'office divin retrouve tout son lustre extérieur et la prière intime se fait plus ardente. Le lieu où l'on vient prier est redevenu décent. Les examens et les entretiens spirituels raniment la lampe de la méditation.

L'esprit de Saint-Maur est aussi un esprit d'étude. Cet esprit d'étude s'applique à la théologie d'abord, et le Mont ne faillira pas à cette tâche puisque, pendant trente-cinq années, un centre de formation théologique y sera installé et verra parmi ses auditeurs des religieux qui, plus tard, seront à leur tour des maîtres. Il s'appliqua aussi, avec bonheur, à la science historique, et nul n'ignore quelle fut, à cet égard, la place essentielle tenue par l'Abbaye Mère de St-Germain-des-Prés.

Le Mont, cependant, à cet égard, ne fut pas inférieur à la tâche commune. La richesse de sa bibliothèque y attirera les fréquents séjours des Montfaucon, des Martène, des Clémencet, des Clément, des Brial, des Lobineau !... On y verra, à la veille de la Révolution, dom Le Noir y rassembler la documentation destinée à sa monumentale histoire de Normandie que les troubles des temps l'empêcheront de terminer. Mais surtout, deux religieux attacheront leur nom à deux entreprises historiques, qui prennent leur place dans l'importante liste des publications qui fit si grand honneur aux bénédictins de Saint-Maur : dom Jean Huynes en 1640 achève une Histoire générale de l'Abbaye, et dom Thomas Le Roy, en 1648, complète cette oeuvre par ses Curieuses recherches du Mont-Saint-Michel, si précieuses pour nous associer à la vie quotidienne du Mont, au milieu du siècle de Louis XIV.

L'esprit de Saint-Maur se développa dans des monastères renouvelés ou restaurés dans leurs pierres. Le Mont n'échappa point à cet autre mouvement de régénération favorisé financièrement par l'abbé Jacques de Souvré. Le XVIIIème s. fut moins heureux dans les initiatives de cet ordre qu'il eut à prendre : nous regrettons la disparition des premières travées de la nef romane et déplorons la façade sans caractère dont il masqua l'église abbatiale.

Le XVIIIème s. avait vu d'ailleurs s'affadir peu à peu le sel brûlant du XVIIème. La pourpre cardinalice du dernier abbé commendataire, Mgr de Montmorency-Laval, était, à la veille de la Révolution, le seul éclat extérieur d'une Abbaye endormie dans une torpeur triste que l'appareil militaire et celui de la prison contribuaient à rendre plus lourde. Les pèlerinages, les visites sont encore nombreux. Mais ce sont les derniers rayons d'une vie, qui, pendant plus de cent ans, avait perpétué au Mont-Tombe le chant de la louange éternelle de Dieu. (B. M.).

© Copyright - Tous droits réservés.