|

Bienvenue chez les Plonévéziens |

PLONEVEZ-PORZAY |

Retour page d'accueil Retour Canton de Châteaulin

La commune de Plonévez-Porzay ( |

ETYMOLOGIE et HISTOIRE de PLONEVEZ-PORZAY

Plonévez-Porzay vient du breton "ploe" (paroisse) et "nevez" (nouvelle) auquel est rajouté le nom de la région "Porzay" (région qui s'étend de Saint-Nic à Locronan). Avant 1789, la région du Porzay comprenait sept paroisses : Saint-Nic, Plomodiern, Ploéven, Cast, Quéménéven, Locronan et Plonévez-Porzay.

La paroisse primitive de Plonévez-Porzay, est créée avant le VIIIème siècle, au détriment de la paroisse de Ploéven qui englobait, à l'origine, les territoires de Cast, Quéménéven, Locronan, Kerlaz et peut-être Saint-Coulitz.

Le Porzay était jadis une seigneurie féodale. Son nom, qui était, au XIème siècle, Porz-Coet (Cour du Bois), est devenu, par la suite Porzoed puis Porzoez au XIVème siècle, et finalement Porzay. D'après les documents anciens, toute cette région était couverte, autrefois par la forêt de Névet, dont il ne reste plus que quatre débris : Koat an duk à l'Est de Locronan, Koat Nevet entre Kerlaz et Plogonnec, Koat Leskuz en Plomodiern et Koat Barvedel en Ploéven. Aux XVIIème et XVIIIème siècles, la châtellenie du Plessis-Porzay, dont le siège était à Maner ar Genkiz en Plonévez, était réunie à celle de Kervent dont le siège était à Plonéis. Au début du XVIIIème siècle, le seigneur de Kervent et Plessis-Porzay était le chevalier Jacques du Disquay. Les autres seigneurs du Porzay étaient les seigneurs de Névet, de Moellien et de Tresséol (paroisse de Plonévez-Porzay) et les seigneurs de Leskuz et du Rible (paroisse de Plomodiern). Les paroisse du Porzay prirent une part active à la Jacquerie cornouaillaise du XVème siècle et à la Révolte du Papier timbré de 1675.

La paroisse de Plonévez-Porzay dépendait autrefois de l'ancien évêché de Cornouaille. Les paroisses de Cast, Quéménéven et Locronan prennent leur indépendance dès le XIème siècle. En 1929, une portion du territoire de Plonévez-Porzay est rattachée à Locronan. En 1932, Kerlaz devient une commune distincte.

On rencontre les appellations suivantes : Plebs Nevez Porzoed (au XIème siècle), Ploeneueth (en 1203), Plebs nova in Porthoed (en 1243), Plebs nova in Porzoaez (vers 1330) et Ploenevez-Porzay (en 1574).

Note 1 : une délibération du corps politique de Plonévez rédigée par Harlé de Quélen, recteur de la paroisse de 1517 à 1538, nomme fabricien de Sainte Anne pour 1518-1519, Jean Doaré de Penfrad-Vihan. Jean Féburier est recteur de 1657 à 1665, Jean Corentin Billuart de 1666 à 1700, Charles Pezron de 1755 à 1763 et Mathurin Le Maître à partir de 1764. Ce dernier était aidé dans sa tache par Nicolas Le Bot (né à Kervel en 1737) et Ignace Marie Le Garrec (né à Kerzoualen en 1734) spécialement chargé de la trêve de Kerlaz avec le titre de prêtre-curé.

Note 2 : l'évêque constitutionnel de Rennes Claude Le Coz est né à Plonévez-Porzay, le 22 décembre 1740.

![]()

PATRIMOINE de PLONEVEZ-PORZAY

![]() l'église Saint-Milliau

(1585), jadis dédiée à saint Etienne. L'édifice actuel comprend une nef

de cinq travées avec bas-côtés, un transept et un choeur datant de

1868-1869. Le clocher, à une galerie, date de

1874-1875. On a conservé de l'ancien édifice le porche sud qui

date de 1585. L'église abrite les statues de saint Miliau, saint Pierre,

sainte Marguerite, saint Antoine, sainte Anne, sainte Catherine, saint

Herbot et une Pietà. A l'extérieur, se trouvent les statues de saint

Miliau et saint Michel et, au porche, la statue de sainte Anne avec une

petite Vierge ;

l'église Saint-Milliau

(1585), jadis dédiée à saint Etienne. L'édifice actuel comprend une nef

de cinq travées avec bas-côtés, un transept et un choeur datant de

1868-1869. Le clocher, à une galerie, date de

1874-1875. On a conservé de l'ancien édifice le porche sud qui

date de 1585. L'église abrite les statues de saint Miliau, saint Pierre,

sainte Marguerite, saint Antoine, sainte Anne, sainte Catherine, saint

Herbot et une Pietà. A l'extérieur, se trouvent les statues de saint

Miliau et saint Michel et, au porche, la statue de sainte Anne avec une

petite Vierge ;

|

|

![]() la chapelle Notre-Dame-de-la-Clarté

(XVIIème siècle). Il s'agit d'un édifice en forme de croix latine, avec

chevet à pans coupés. Elle a été reconstruite en 1739 aux frais de Guy

de Moellien et bénite en 1740 par Mgr Facry de Cuillé. La sacristie date

de 1747. La chapelle abrite une statue de sainte Marguerite et trois

Vierges-Mères du XVIIIème siècle ;

la chapelle Notre-Dame-de-la-Clarté

(XVIIème siècle). Il s'agit d'un édifice en forme de croix latine, avec

chevet à pans coupés. Elle a été reconstruite en 1739 aux frais de Guy

de Moellien et bénite en 1740 par Mgr Facry de Cuillé. La sacristie date

de 1747. La chapelle abrite une statue de sainte Marguerite et trois

Vierges-Mères du XVIIIème siècle ;

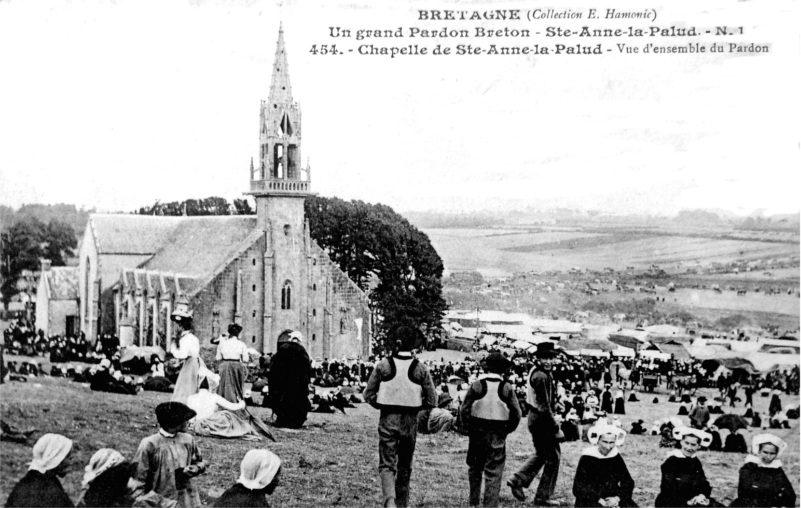

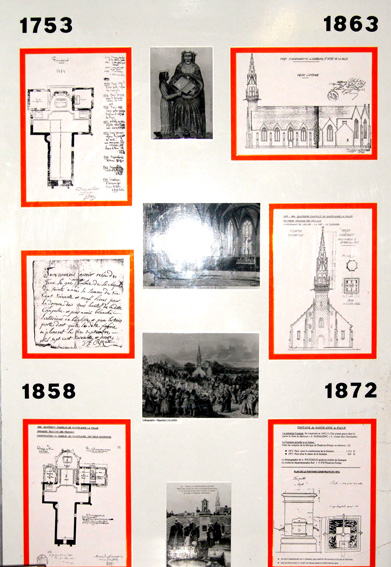

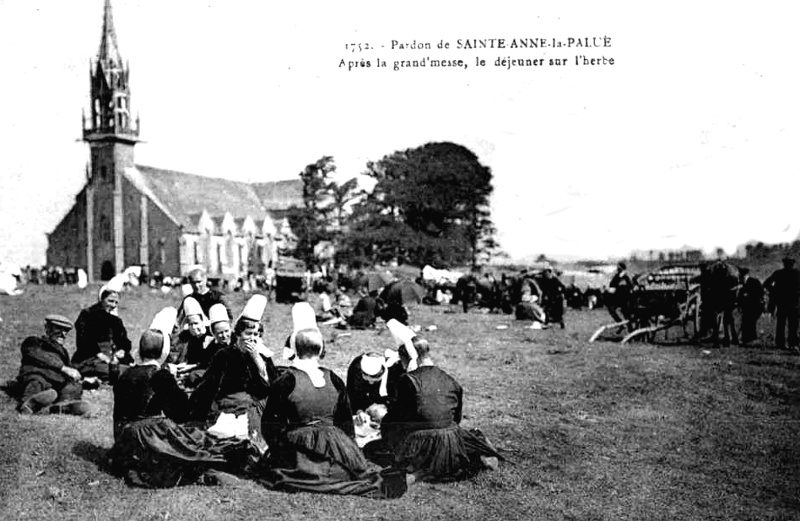

![]() la chapelle Sainte-Anne-la-Palud (1858-1864),

dédié à Sainte

Anne et édifiée à

l'emplacement d'un sanctuaire primitif du XIIIème siècle, reconstruit à

plusieurs reprises car on y lisait jadis les dates de 1230, 1419, 1518 et

1630. Le terme "Palud" désigne le terrain marécageux sur lequel

la tradition situe la première chapelle [Note

: Dans « sainte Anne la Palud », le terme « Palud » désigne

le terrain marécageux sur lequel la tradition situe la première chapelle dédiée

à la grand'mère de Jésus, et que les eaux ont recouvert. D’après la

croyance générale, nos côtes bretonnes, du moins celles qui s’élèvent

maintenant presque à pic au-dessus de l'Océan, étaient autrefois prolongées

par une ceinture de terres basses que les vieux auteurs appelaient la «

Bretagne marécageuse ». Sur ces terrains plats, lagune coupée de

multiples canaux, s’élevaient de véritables forêts dont on retrouve les

restes dans les grèves du Ris, de Kervel, de Sainte-Anne et de Kervijen.

Dans cette dernière grève notamment, on découvre, sous une faible couche

de sable, de grandes étendues de tourbe et çà et là des troncs

d’arbres : signe évident que la mer a gagné sur les terres (abbés H.

Bossus et J. Thomas)]. La première pierre est posée le

20 octobre 1863 par M. Jacques Prigent, archiprêtre de Châteaulin, en

présence de nombreuses personnalités dont M. François Le Bigot, chevalier

de Saint-Grégoire, architecte, et de M. Joseph Gassis, entrepreneur. Le

nouvel édifice est béni le 5 août 1866 par M. le chanoine Alexandre,

délégué de Mgr l'évêque. L'édifice actuel comprend une nef de cinq travées avec bas-côtés,

un transept peu débordant et un choeur à chevet polygonal. Au

nord, au droit de la quatrième travée de la nef, se trouve l'oratoire de

sainte Anne construit en 1903 par J. L. Le Naour, maître tailleur de

pierres, sur les plans du chanoine Abgrall. Du côté Sud, un

ange tient un écu portant la date de 1864. Les confessionnaux datent du XVIIIème

siècle. La chapelle possède deux cloches du XIXème siècle : Marie-Anne

et Marie-Sébastienne. La cloche nommée Marie-Anne "fondue

à Brest en 1841, pèse 600 livres. Elle fut bénite le dimanche du grand

pardon, le 27 août 1841, par M. Pouchous, recteur de Plonévez-Porzay. Il

était assisté de ses vicaires Thalamot et Le Moal, des membres du Conseil

de fabrique, du fabricien de Sainte-Anne, Yves Fertil, de Goarbik, et du

fabricien de l'église paroissiale, Jean Mathieu Coffec, du bourg".

Elle porte l'inscription suivante : "Faite en août 1841, je suis à

Notre Dame de Sainte Anne La Palue, paroisse de Plounévez-Porzay, Marie

Anne est le nom que me donnèrent Marie Fidèle Halna du Frétay, chevalier

de Saint-Louis, maire de Plounévez-Porzay mon parrain et Marie Anne Veuve

Cosmao ma marraine. Al M. Pouchous étant recteur de la paroisse". La

cloche nommée Marie-Sébastienne "fut bénite le 7 août 1864 par

Mgr Sergent, évêque de Quimper, assisté de M. Evrard, vicaire général.

Donnée par M. Sébastien Le Gac, de Lesvren, maire de la commune, elle fut

nommée par ses enfants, Sébastien et Anne-Marie. Elle dut être refondue

ou remplacée au bout de trente ans. Une deuxième Marie-Sébastienne fut

bénite le samedi du grand pardon de 1895 par le chanoine Yves Millour".

Elle porte l'inscription "Je me nomme Marie Sébastienne. J'ai eu

pour parrain Sébastien Le Gac et pour marraine Mme Cornic née Mmme Jeanne

Blouet - Ste Anne de la Palue 1895". Sous cette dernière

inscription, on voit en relief d'un côté l'image de la Vierge, de l'autre

celle de saint Sébastien percé de flèches. La chapelle abrite une statue en pierre de Sainte-Anne

datée de 1548 (date taillée dans le socle) et devant la chapelle, un beau groupe en pierre de saint

Hervé et Guiharan provenant de Saint-Mahouarn, ainsi que les statues de

saint Guénolé (provenant de l'ancienne chapelle Saint-Guénolé), saint Even, saint Corentin, saint Pierre, saint Laurent,

saint Etienne, la Vierge-Mère, un évêque bénissant et un groupe du

Rosaire (1625). Une statue (H. 1,30 m) en bois de saint Guénolé

date du XVIIème siècle (l'abbé tient une crosse dans la main droite et un

livre fermé dans la main gauche). Une autre statue (H. 1,20 m) en pierre de

saint Guénolé, située à l'entrée du placître, côté du chevet, date

du XVIème siècle (l'abbé en chasuble, tient une crosse dans la main

droite, et un livre ouvert dans la main gauche). Quatre

verrières légendées illustrent la vie de saint Guénolé. Les vitraux du côté Nord représentent : - une ambassade

de trois évêques francs venant trouver Grallon qu'assistent Guénolé

(ou Gwénolé) et saint Corentin, - Saint Guénolé qui choisit son disciple Gwénaël pour

lui succéder à la tête de l'abbaye de Landévennec, - Saint Hervé venant

quêter à Plonévez, - Saint Tégonnen devant une grange. Les vitraux du

côté Sud représentent : - un épisode de la vie de saint Judicaël, -

Saint Guénolé, - Saint Milliau, roi de Cornouaille, accompagné de son

fils saint Mélar, - Saint Ronan avec un loup, - le roi Grallon venant à la

Palud. Les grandes fenêtres du transept comprennent chacune deux sujets : au

transept Sud (le transport des reliques de sainte Anne de Palestine en

Gaule, le fait historique de la découverte des reliques de sainte Anne dans

la crypte d'Apt en présence de Charlemagne), - au transept Nord (la mort de

sainte Anne, sainte Anne portant la Vierge qui elle-même porte Jésus). En

1841, la reine Marie Amélie offre une belle lampe votive à la chapelle. En

1888, Mgr Lamarche, évêque de Quimper et de Léon, reçoit de sa Sainteté

Léon XIII un ornement blanc portant à l'intérieur l'inscription "Offert

par Sa Sainteté Léon XIII à Mgr de Quimper pour Sainte Anne la

Palud. Rome, 1888". A la fin du VIIème siècle, le

pèlerinage était déjà connu. Un inventaire de 1602 nous apprend qu'il

était très florissant au XIIIème siècle. Un arrêté de l'administration

départementale du Finistère, en date du 3 germinal, an IV (23 mars 1796)

ordonne la fermeture de toutes les chapelles non succursales. Sainte Anne

est donc fermée. Durant la Révolution, le 27 juillet 1796, la chapelle du

Palud, qui possédait alors 80 pieds de long sur 20 de large, est adjugée

à François Cosmao de Linguez, Quéménéven, pour la somme de 1650 livres

(deux experts, Antoine Parmentier, de Locronan, et Jean Vincent Desno, de

Saint-Nic, avaient estimé meubles et immeubles à la somme totale de 1976

livres). La chapelle est fermée par décision diocésaine, en 1802, et "la

chapelle, fontaine et palue de Sainte Anne (environ 150 hectares)"

sont cédées pour la somme de 1200 francs, le 3 septembre 1803, à Pierre

Cornic de Trévilli, et Yves Kernaléguen de Keravriel. Avec l'autorisation

du Pape Grégoire XVI, une Confrérie de Sainte Anne est créée le 31 mars

1841. Des translations de reliques de sainte Anne ont lieu le 30 juillet

1848 et le 27 août 1922. M. Postic, recteur de Plonévez de 1866 à 1886,

érige un chemin de croix le 16 décembre 1866 ;

la chapelle Sainte-Anne-la-Palud (1858-1864),

dédié à Sainte

Anne et édifiée à

l'emplacement d'un sanctuaire primitif du XIIIème siècle, reconstruit à

plusieurs reprises car on y lisait jadis les dates de 1230, 1419, 1518 et

1630. Le terme "Palud" désigne le terrain marécageux sur lequel

la tradition situe la première chapelle [Note

: Dans « sainte Anne la Palud », le terme « Palud » désigne

le terrain marécageux sur lequel la tradition situe la première chapelle dédiée

à la grand'mère de Jésus, et que les eaux ont recouvert. D’après la

croyance générale, nos côtes bretonnes, du moins celles qui s’élèvent

maintenant presque à pic au-dessus de l'Océan, étaient autrefois prolongées

par une ceinture de terres basses que les vieux auteurs appelaient la «

Bretagne marécageuse ». Sur ces terrains plats, lagune coupée de

multiples canaux, s’élevaient de véritables forêts dont on retrouve les

restes dans les grèves du Ris, de Kervel, de Sainte-Anne et de Kervijen.

Dans cette dernière grève notamment, on découvre, sous une faible couche

de sable, de grandes étendues de tourbe et çà et là des troncs

d’arbres : signe évident que la mer a gagné sur les terres (abbés H.

Bossus et J. Thomas)]. La première pierre est posée le

20 octobre 1863 par M. Jacques Prigent, archiprêtre de Châteaulin, en

présence de nombreuses personnalités dont M. François Le Bigot, chevalier

de Saint-Grégoire, architecte, et de M. Joseph Gassis, entrepreneur. Le

nouvel édifice est béni le 5 août 1866 par M. le chanoine Alexandre,

délégué de Mgr l'évêque. L'édifice actuel comprend une nef de cinq travées avec bas-côtés,

un transept peu débordant et un choeur à chevet polygonal. Au

nord, au droit de la quatrième travée de la nef, se trouve l'oratoire de

sainte Anne construit en 1903 par J. L. Le Naour, maître tailleur de

pierres, sur les plans du chanoine Abgrall. Du côté Sud, un

ange tient un écu portant la date de 1864. Les confessionnaux datent du XVIIIème

siècle. La chapelle possède deux cloches du XIXème siècle : Marie-Anne

et Marie-Sébastienne. La cloche nommée Marie-Anne "fondue

à Brest en 1841, pèse 600 livres. Elle fut bénite le dimanche du grand

pardon, le 27 août 1841, par M. Pouchous, recteur de Plonévez-Porzay. Il

était assisté de ses vicaires Thalamot et Le Moal, des membres du Conseil

de fabrique, du fabricien de Sainte-Anne, Yves Fertil, de Goarbik, et du

fabricien de l'église paroissiale, Jean Mathieu Coffec, du bourg".

Elle porte l'inscription suivante : "Faite en août 1841, je suis à

Notre Dame de Sainte Anne La Palue, paroisse de Plounévez-Porzay, Marie

Anne est le nom que me donnèrent Marie Fidèle Halna du Frétay, chevalier

de Saint-Louis, maire de Plounévez-Porzay mon parrain et Marie Anne Veuve

Cosmao ma marraine. Al M. Pouchous étant recteur de la paroisse". La

cloche nommée Marie-Sébastienne "fut bénite le 7 août 1864 par

Mgr Sergent, évêque de Quimper, assisté de M. Evrard, vicaire général.

Donnée par M. Sébastien Le Gac, de Lesvren, maire de la commune, elle fut

nommée par ses enfants, Sébastien et Anne-Marie. Elle dut être refondue

ou remplacée au bout de trente ans. Une deuxième Marie-Sébastienne fut

bénite le samedi du grand pardon de 1895 par le chanoine Yves Millour".

Elle porte l'inscription "Je me nomme Marie Sébastienne. J'ai eu

pour parrain Sébastien Le Gac et pour marraine Mme Cornic née Mmme Jeanne

Blouet - Ste Anne de la Palue 1895". Sous cette dernière

inscription, on voit en relief d'un côté l'image de la Vierge, de l'autre

celle de saint Sébastien percé de flèches. La chapelle abrite une statue en pierre de Sainte-Anne

datée de 1548 (date taillée dans le socle) et devant la chapelle, un beau groupe en pierre de saint

Hervé et Guiharan provenant de Saint-Mahouarn, ainsi que les statues de

saint Guénolé (provenant de l'ancienne chapelle Saint-Guénolé), saint Even, saint Corentin, saint Pierre, saint Laurent,

saint Etienne, la Vierge-Mère, un évêque bénissant et un groupe du

Rosaire (1625). Une statue (H. 1,30 m) en bois de saint Guénolé

date du XVIIème siècle (l'abbé tient une crosse dans la main droite et un

livre fermé dans la main gauche). Une autre statue (H. 1,20 m) en pierre de

saint Guénolé, située à l'entrée du placître, côté du chevet, date

du XVIème siècle (l'abbé en chasuble, tient une crosse dans la main

droite, et un livre ouvert dans la main gauche). Quatre

verrières légendées illustrent la vie de saint Guénolé. Les vitraux du côté Nord représentent : - une ambassade

de trois évêques francs venant trouver Grallon qu'assistent Guénolé

(ou Gwénolé) et saint Corentin, - Saint Guénolé qui choisit son disciple Gwénaël pour

lui succéder à la tête de l'abbaye de Landévennec, - Saint Hervé venant

quêter à Plonévez, - Saint Tégonnen devant une grange. Les vitraux du

côté Sud représentent : - un épisode de la vie de saint Judicaël, -

Saint Guénolé, - Saint Milliau, roi de Cornouaille, accompagné de son

fils saint Mélar, - Saint Ronan avec un loup, - le roi Grallon venant à la

Palud. Les grandes fenêtres du transept comprennent chacune deux sujets : au

transept Sud (le transport des reliques de sainte Anne de Palestine en

Gaule, le fait historique de la découverte des reliques de sainte Anne dans

la crypte d'Apt en présence de Charlemagne), - au transept Nord (la mort de

sainte Anne, sainte Anne portant la Vierge qui elle-même porte Jésus). En

1841, la reine Marie Amélie offre une belle lampe votive à la chapelle. En

1888, Mgr Lamarche, évêque de Quimper et de Léon, reçoit de sa Sainteté

Léon XIII un ornement blanc portant à l'intérieur l'inscription "Offert

par Sa Sainteté Léon XIII à Mgr de Quimper pour Sainte Anne la

Palud. Rome, 1888". A la fin du VIIème siècle, le

pèlerinage était déjà connu. Un inventaire de 1602 nous apprend qu'il

était très florissant au XIIIème siècle. Un arrêté de l'administration

départementale du Finistère, en date du 3 germinal, an IV (23 mars 1796)

ordonne la fermeture de toutes les chapelles non succursales. Sainte Anne

est donc fermée. Durant la Révolution, le 27 juillet 1796, la chapelle du

Palud, qui possédait alors 80 pieds de long sur 20 de large, est adjugée

à François Cosmao de Linguez, Quéménéven, pour la somme de 1650 livres

(deux experts, Antoine Parmentier, de Locronan, et Jean Vincent Desno, de

Saint-Nic, avaient estimé meubles et immeubles à la somme totale de 1976

livres). La chapelle est fermée par décision diocésaine, en 1802, et "la

chapelle, fontaine et palue de Sainte Anne (environ 150 hectares)"

sont cédées pour la somme de 1200 francs, le 3 septembre 1803, à Pierre

Cornic de Trévilli, et Yves Kernaléguen de Keravriel. Avec l'autorisation

du Pape Grégoire XVI, une Confrérie de Sainte Anne est créée le 31 mars

1841. Des translations de reliques de sainte Anne ont lieu le 30 juillet

1848 et le 27 août 1922. M. Postic, recteur de Plonévez de 1866 à 1886,

érige un chemin de croix le 16 décembre 1866 ;

Nota : la première chapelle, bâtie par les soins de saint Gwénolé, grâce aux largesses du roi Grallon, est désignée sous le nom de Santez Anna Gollel (Sainte Anne la disparue). Une tradition bien conservée dans le pays veut qu'elle ait été ensevelie sous les sables de la baie quelques années après la mort de saint Corentin. La deuxième chapelle fut bâtie en retrait de la mer. Elle était de l'époque romane : son abside en forme de four était percée de fenêtres étroites et basses, dépourvues de meneaux. Elle subit plusieurs modifications et restaurations avant de devenir l'édifice qui fut remplacé en 1864, par la chapelle actuelle. D'après M. Pouchous (Archives paroissiales), la chapelle de Sainte Anne était "de très médiocre grandeur, de style moderne et de bon goût". Sa flèche, haute de 20m50, portait les dates de 1230 et de 1419. Au linteau d'une porte latérale on lisait 1232. La troisième chapelle fut construite vers 1630 et on y employa des matériaux de l'ancien édifice. C'est la deuxième chapelle qui eut l'honneur de recevoir la statue de granit de 1548, du temps de messire Le Baut, recteur de Plonévez de 1540 à 1567. Sous le rectorat de M. Jean Talabardon (1720-1755) une restauration importante fut faite en 1725, année où on lit, dans les comptes de la fabrique de Sainte Anne : "payé pour rebâtir la tour et le corps de ladite chapelle : 624 livres 6 sols". Trente ans plus tard, de remarquables embellissements furent accomplis par M. Charles Pezron, recteur de Plonévez de 1755 à 1763. Au XIXème siècle, la chapelle de Sainte Anne ne convenait plus du tout au grand pèlerinage qui avait lieu chaque année à la Palud, et en 1858, la construction d'un nouveau sanctuaire fut décidée, avec le consentement de Mgr Sergent par le conseil de fabrique de la paroisse, alors composé de M. Pouchous (recteur), Sébastien Le Gac de Lesvren (maire), Jacques Blouet de Pen ar-c'hrec'h, Pierre Cornic de Trevilly, Guillaume Simon Le Marc'hadour du Koz-ker, Gilles Moreau de Kerveo, Jean Marie Le Doaré de Goulid-ar-Ger.

Voir aussi

" Description de la chapelle Sainte Anne la Palud en Plonévez-Porzay "

Voir aussi

" La chapelle et le pèlerinage de Sainte-Anne-la-Palue en Plonévez-Porzay "

Voir aussi

" La fondation du Pèlerinage de Sainte Anne la Palud en Plonévez-Porzay ".

Voir aussi

" Les anciens pèlerinages de Sainte Anne la Palud en Plonévez-Porzay ".

Voir aussi

" Sainte Anne la Palud en Plonévez-Porzay, durant la Révolution ".

Voir aussi

" Le Grand Pardon de Sainte Anne la Palud en Plonévez-Porzay ".

Voir aussi

" Les translations des reliques de Sainte Anne à Sainte Anne la Palud ".

Voir aussi

" Le Couronnement de Sainte Anne à Sainte Anne la Palud en Plonévez-Porzay ".

Voir aussi

" La Procession des Miracles à Sainte Anne la Palud en Plonévez-Porzay ".

![]() l'ancienne

chapelle extérieure des Pardons, édifiée en 1952 sur les plans de M.

Legrand ;

l'ancienne

chapelle extérieure des Pardons, édifiée en 1952 sur les plans de M.

Legrand ;

![]() plusieurs

anciennes chapelles, aujourd'hui disparues : la chapelle Saint-Michel, la

chapelle Saint-Even, la chapelle Saint-Guénolé (détruite au XVIIIème

siècle et située jadis à Lanzent), la chapelle Saint-Divy (située jadis

à Tréguer), la chapelle Saint-Guen (située jadis à Tréguibian), la

chapelle Saint-Louis (située jadis à Nevet), la chapelle Saint-Guénolé

(autre chapelle, située jadis à Kerleau et mentionnée dans le Cartulaire

de l'abbaye de Landévennec - XX), la chapelle Saint-Antoine

(située jadis à Kerbiquet), la chapelle Saint-Jacques (située jadis à

Moellien), la chapelle de Tresseol (ancienne chapelle privée) et la

chapelle Saint-Mahouarn (dédiée jadis à Saint-Hervé et située jadis à

Lezvren). En 1518, la chapelle Saint-Mahouarn est dite "Capella Sancti

Hervei, vulgo dicti Sancti Mahouarn" ;

plusieurs

anciennes chapelles, aujourd'hui disparues : la chapelle Saint-Michel, la

chapelle Saint-Even, la chapelle Saint-Guénolé (détruite au XVIIIème

siècle et située jadis à Lanzent), la chapelle Saint-Divy (située jadis

à Tréguer), la chapelle Saint-Guen (située jadis à Tréguibian), la

chapelle Saint-Louis (située jadis à Nevet), la chapelle Saint-Guénolé

(autre chapelle, située jadis à Kerleau et mentionnée dans le Cartulaire

de l'abbaye de Landévennec - XX), la chapelle Saint-Antoine

(située jadis à Kerbiquet), la chapelle Saint-Jacques (située jadis à

Moellien), la chapelle de Tresseol (ancienne chapelle privée) et la

chapelle Saint-Mahouarn (dédiée jadis à Saint-Hervé et située jadis à

Lezvren). En 1518, la chapelle Saint-Mahouarn est dite "Capella Sancti

Hervei, vulgo dicti Sancti Mahouarn" ;

![]() le calvaire du

placître de la chapelle Sainte-Anne-la-Palud

(1630-1653), oeuvre de l'atelier Doré. Il porte l'inscription "1653

Missire Guillaume Vergos Recteur" (recteur de Plonévez de 1630 à

1656) et le nom du fabricien de l'année, Lucas Bernard. C'est un calvaire

complet : au milieu, le Christ et la Pietà, à droite et à gauche, quatre

personnages. Au pied, des statues qui se trouvaient autrefois dans la

chapelle : saint Pierre, sainte Marie Madeleine et un évêque bénissant ;

le calvaire du

placître de la chapelle Sainte-Anne-la-Palud

(1630-1653), oeuvre de l'atelier Doré. Il porte l'inscription "1653

Missire Guillaume Vergos Recteur" (recteur de Plonévez de 1630 à

1656) et le nom du fabricien de l'année, Lucas Bernard. C'est un calvaire

complet : au milieu, le Christ et la Pietà, à droite et à gauche, quatre

personnages. Au pied, des statues qui se trouvaient autrefois dans la

chapelle : saint Pierre, sainte Marie Madeleine et un évêque bénissant ;

![]() le

calvaire du placître de l'église de Plonévez-Porzay (1550, 1925) ;

le

calvaire du placître de l'église de Plonévez-Porzay (1550, 1925) ;

![]() d'autres

croix ou vestiges de croix : Kergoncily (XVIème siècle, 1824), Kerhervé

(XVIème siècle), Keruel (1869), Kervel (XIIIème siècle), Kervriel

(1513), la croix du cimetière de Plonévez-Porzay (1899), Croas-ar-Bléon

(XVIème siècle), Pointe-d'ar-Garrec (XXème siècle). A signaler aussi la

croix de Camézen (XVème siècle), aujourd'hui disparue ;

d'autres

croix ou vestiges de croix : Kergoncily (XVIème siècle, 1824), Kerhervé

(XVIème siècle), Keruel (1869), Kervel (XIIIème siècle), Kervriel

(1513), la croix du cimetière de Plonévez-Porzay (1899), Croas-ar-Bléon

(XVIème siècle), Pointe-d'ar-Garrec (XXème siècle). A signaler aussi la

croix de Camézen (XVème siècle), aujourd'hui disparue ;

![]() la fontaine du

placître de la chapelle Sainte-Anne-la-Palud (1870). L'ouvrage actuel a

remplacé, en 1871, un édicule de 1664 sur le fronton duquel on lisait : X.

Kermaïdic, f. (Christophe Kermaïdic, fabricien). La niche contient deux

statues en pierre de sainte Anne et de la Vierge. La niche a été gravement

endommagée et la Vierge décapitée par des occupants le 23 janvier 1944 ;

la fontaine du

placître de la chapelle Sainte-Anne-la-Palud (1870). L'ouvrage actuel a

remplacé, en 1871, un édicule de 1664 sur le fronton duquel on lisait : X.

Kermaïdic, f. (Christophe Kermaïdic, fabricien). La niche contient deux

statues en pierre de sainte Anne et de la Vierge. La niche a été gravement

endommagée et la Vierge décapitée par des occupants le 23 janvier 1944 ;

![]() l'ancienne

fontaine de la chapelle Notre-Dame de Clarté, située à 300 mètres de la

chapelle. Cette fontaine portait jadis les armes des Moellien et

l'inscription "J. Le Droff 1735" ;

l'ancienne

fontaine de la chapelle Notre-Dame de Clarté, située à 300 mètres de la

chapelle. Cette fontaine portait jadis les armes des Moellien et

l'inscription "J. Le Droff 1735" ;

![]() l'ancienne

fontaine de la chapelle Sainte-Guen, dite "feunteun Sant

Gwenolé" ;

l'ancienne

fontaine de la chapelle Sainte-Guen, dite "feunteun Sant

Gwenolé" ;

![]() l'ancienne

fontaine Saint-Ronan, située à l'Est du bourg de Plonévez-Porzay ;

l'ancienne

fontaine Saint-Ronan, située à l'Est du bourg de Plonévez-Porzay ;

![]() l'ancienne

fontaine de la chapelle Saint-Guénolé, disparue ;

l'ancienne

fontaine de la chapelle Saint-Guénolé, disparue ;

![]() le manoir de Keryar (XVI-XVIIème siècle) ;

le manoir de Keryar (XVI-XVIIème siècle) ;

![]() le manoir de Moëllien

(1642), remanié en 1745 ;

le manoir de Moëllien

(1642), remanié en 1745 ;

Nota : En quel triste état d'abandon et de ruine finissait de mourir ce beau manoir du Porzay il y a quelques années, quand un homme courageux l'acheta en vue de le restaurer, M. Le Corre, un simple paysan, mais ayant le goût des belles choses et l'amour de sa Bretagne. Achevé en 1642, Moëllien s'embellit, 40 ans plus tard, d'un monumental portail à la séparation de la cour et des jardins. Comme Maillé, il est resté inachevé à la moitié de la façade qui comporte un étage sous des combles éclairés par deux gerbières à décor Renaissance. Au sud, le pavillon en équerre se termine par une grosse tour carrée, subsistance du donjon. Les Moëllien pratiquaient une charité légendaire qui leur attira même plus d'une mésaventure. Ils blasonnaient « d'azur à trois fers de lance d'argent en pal, pointant un annelet de même » avec cette devise : « Sell Pobl » (regarde peuple). Ces armes rappelaient le triple exploit d'un chevalier de cette maison qui se fit admirer pour avoir, au galop de son cheval, enlevé un annelet suspendu à une corde. A la Révolution le château appartenait à la famille de Kerret. Thérèse de Moëllien, fille de Sébastien, conseiller au Parlement de Bretagne, mort en 1793 en Hollande, a laissé son nom dans l'histoire de la Chouannerie. Cousine du marquis de la Rouërie, elle prit part avec lui à la Conjuration bretonne et périt sur l'échafaud le 18 juin 1793. Chateaubriand qui la connut écrit d'elle dans ses « Mémoires d'Outre-Tombe » : « Je n'avais encore vu la beauté qu'au milieu de ma famille : je restai confondu en l'apercevant sur le visage d'une femme étrangère ». (Michel de Mauny).

![]() les moulins à eau de Trefentec, de Kerier, de Moëlien, de

Kerscao, de Tréséol, du Pont, du Névet ;

les moulins à eau de Trefentec, de Kerier, de Moëlien, de

Kerscao, de Tréséol, du Pont, du Névet ;

A signaler aussi :

![]() la découverte de haches de pierre polie (époque néolithique) ;

la découverte de haches de pierre polie (époque néolithique) ;

![]() la découverte de haches à douille et d'un tumulus (âge de bronze)

;

la découverte de haches à douille et d'un tumulus (âge de bronze)

;

![]() des cuves de salaisons ;

des cuves de salaisons ;

![]()

ANCIENNE NOBLESSE de PLONEVEZ-PORZAY

SEIGNEURIE DE VIEUX-CHASTEL. — Cette terre, qui a donné son nom à une branche de la maison de Kersauson, est située dans la paroisse de Plonevez-Porzay, ancien évêché de Cornouailles. On ne sait à quelle époque elle entra dans la famille, qui la possédait déjà dans la deuxième moitié du XVIème siècle, puisque l'on voit, en 1568, Hervé de Kersauson, époux de Catherine du Fou, vendre 700 # à Olivier le Maigre la garenne de Vieux-Chastel. Le premier Kersauson de la branche qui s'intitula sr. de Vieux-Chastel et aussi de Kerjaouen, fut François II, né en 1611, et marié en 1633 à Catherine de Kerguvelen. Depuis lors, le nom de Vieux-Chastel a été toujours le signe distinctif de ce rameau de Kersauson (J. de Kersauson).

A la "Montre" de l'Evêché de Cornouailles de l'an 1481 qui s'est tenue à Carhaix les 4 et 5 septembre, revue militaire à laquelle tous les nobles devaient participer munis de l'équipement en rapport avec leur fortune, les nobles suivants de Plonévez-Porzay étaient présents :

![]() Jehan

Sainct Guevel, représenté par Guillaume Capitaine, archer et brigandine ;

Jehan

Sainct Guevel, représenté par Guillaume Capitaine, archer et brigandine ;

![]() Nicolas

le Coing, archer en brigandine ;

Nicolas

le Coing, archer en brigandine ;

![]() Yvon

Caradec, archer en pal ;

Yvon

Caradec, archer en pal ;

![]() Henry

Caradec, en pal ;

Henry

Caradec, en pal ;

![]() Marguerite

de Rosnivinen, veuve de Jehan Herger, par Guegan de Locty, archer en brigandine ;

Marguerite

de Rosnivinen, veuve de Jehan Herger, par Guegan de Locty, archer en brigandine ;

![]() Bertrand

Keryver, pour luy et sa mère, archer en brigandine.

Bertrand

Keryver, pour luy et sa mère, archer en brigandine.

Nota : On mentionne aussi l'an 1481 Yvon le Gentil, représenté par Guillaume le Bras, archer en brigandine.

A la "Montre" de l'Evêché de Cornouailles de l'an 1562 qui s'est tenue à Quimper les 15 et 16 mai, les nobles suivants de Plonévez-Porzay (Plounevez-Porzay) apparaissent :

![]() La

dame de Trebaol, default ;

La

dame de Trebaol, default ;

![]() Jacques

de Moelien, sr. de Moelien, présent, dict faire arquebusier à cheval ;

Jacques

de Moelien, sr. de Moelien, présent, dict faire arquebusier à cheval ;

![]() Jehan

Saint Guesel, sr. de Kerdoutoux, default.

Jehan

Saint Guesel, sr. de Kerdoutoux, default.

(à compléter)

© Copyright - Tous droits réservés.