|

Bienvenue |

KERFEUNTEUN |

Retour page d'accueil Retour "Ville de Quimper"

La commune

de Kerfeunteun ( |

ETYMOLOGIE et HISTOIRE de KERFEUNTEUN

Kerfeunteun vient du breton « ker » (lieu) et de « Feunteun » (fontaine).

L'Evêché possède un vieux bréviaire manuscrit, écrit vers la première moitié du XVème siècle, dans lequel se trouve une légende de saint Corentin de neuf leçons avec "responsoirs propres". L'auteur de la légende, après avoir raconté la visite de saint Corentin à l'ermite saint Primael, et comment le premier fit surgir une fontaine à proximité de l'ermitage, ajoute : « A fonte autem illo locus ille est Villa fontis ab incolis nominatus, A cause de cette fontaine miraculeuse, ce lieu a été appelé par les habitants le village de la fontaine, ou Kerfeunteun ». La tradition fixe ordinairement le lieu de la l'encontre de saint Primael et saint Corentin à Saint-Thoys ; mais les textes anciens de la vie de saint Corentin (Voir Dom Plaine) ne déterminaient pas ce lieu, et il semble bien que le rédacteur du bréviaire au XVème siècle n'hésite pas à identifier ce lieu avec Kerfeunteun, d'autant plus que les anciens actes du Cartulaire ne désignent pas autrement Kerfeunteun que par Villa fontis. Il est également à noter qu'aux portes de Quimper, sur l'ancien territoire de Kerfeunteun, qui s'étendait jusque sous les murs de la ville, il y avait une chapelle et fontaine Saint-Primel, sur le versant Midi de la colline de Crecheuzen, où est actuellement l'hôpital. Les ruines de la chapelle n'ont disparu que depuis une quarantaine d'années et, jusqu'au XVIIème siècle, saint Primel était le titre d'une des sept paroisses desservies à la cathédrale. Si la chapelle de Saint-Primel a été bâtie sur l'ermitage du Saint, la fontaine miraculeuse de saint Corentin serait donc la fontaine voisine, et non celle de l'église de Kerfeunteun, vraiment trop éloignée. Mais Kerfeunteun a aussi sa fontaine, ce qui justifierait au besoin la dénomination de ce lieu qui, vraisemblablement, a dû servir de baptistère, et ce serait pour cette raison que Kerfeunteun est dédié à la Sainte Trinité, absolument comme la crypte de Lanmeur, également dédiée à la Trinité, portait autrefois le nom de Kerfeunteun. Tout donc porte à croire que Kerfeunteun fut un des premiers sanctuaires élevés dans le pays lors de l'arrivée de saint Corentin à Quimper. Ce qui est du moins certain, c'est que, de tout temps, les terres de Kerfeunteun et de Cuzon ont appartenu, tant au spirituel qu'au temporel, à l'Evêché de Quimper.

Dans son aveu au Roi de 1681, l'Evêque déclare tenir à devoir de prière « toute la paroisse de Kerfeunteun, en laquelle il est seigneur spirituel et temporel supérieur, et lui est dû en icelle la seigneurie de ligence, foi, hommage et chambellenage (Note : Droits honorifiques dus au seigneur par les hommes de son fief), lots et ventes, rachats (Note : Droits onéreux que les hommes du fief payaient à l'occasion des partages, ventes et successions), suite de four et moulin (Note : Obligation de faire moudre le grain et cuire le pain au moulin et four de l'Evêque), dîme à la dixième gerbe au terroir de Treoludy et plusieurs chefs rentes comme il suit sur la parcelle de Treffguy par les habitants d'icelle le jour de St Mathieu 8 livres ». Voici les noms des manoirs et villages de Kerfeunteun qui relevaient au temporel de l'Evêque : Penvilezre, Kermois, Troheye, Kermersin, Boulehat, Kerdu, Le Parc-Croezquer, Leinquerez, Pontusqué, montagnes de Chrechilis et Crecherre, Le Brieuc, Kerambars, Pennarun, Nivirit, Penfrat, Kermais, Kerguinos, Sterancoet, Keranmoel Huellaff et Izellaff, Keralies, Glandour, Kermoguer Izellaff, Treffiquelec, Kerfili, Kerbasquiou, Stancou Lemien, Kereuzenou, terre de M. Jean Duparc, Le Loch. Au total, ces rentes procuraient à l'Evêque : en argent, 28 livres 13 sols ; en froment, 37 carnées ; en avoine, 10 crubes ; en gélines, 14 gélines ou poulets. La géline était estimée à 6 sous pièce. Les 27 carnées de froment faisaient environ 3 boisseaux, valant chacun 10 livres. Le crub comble d'avoine équivalait à un boisseau d'une valeur de 3 livres. Le total n'était donc pas exorbitant.

L'ancienne paroisse de Cuzon, qui n'a pas été érigée en commune, est annexée à la paroisse de la Trinité de Kerfeunteun en 1792. Dans Cuzon, l'Evêque touchait des droits analogues : la dîme à la dixième gerbe sur les parcelles de Trocoet-Coetbily, Kerarzren, Kermenguy et Goulet-Coeuzon, et des chef rentes sur Crechalenou, Kernoguou, Keranbihan, Kermaous, Moul Cuezon Huellaff et Izellaff, Lanveou, Kerlic, Chevardiry, Crec'holleguer, Kermorvan, Keranmanoir, Kergariou, Coetcouserch, Leors-Beuz ou Coat-Beuz, Pratistang, Kerannou, le moulin du Vergé. Ces chefs rentes donnaient à l'Evêque, en argent, 13 livres 14 sols 9 deniers, 34 crubes d'avoine, une carnée de froment et 17 gélines.

Note 1 : La Révolution : M. Pierre Le Mignon, recteur de Kerfeunteun, étant décédé en Septembre 1790, on s'empressa de lui donner un successeur du vivant encore de Mgr. de Saint-Luc, qui était très malade, afin d'éviter l'application de la nouvelle loi constitutionnelle qui prescrivait l'élection pour le choix des curés. Cette nomination fut signée le 29 Septembre, et dès le 30 au matin, M. Vallet prenait possession dans les formes, suivant les anciens usages. « L'an 1790, le jeudi 30 Septembre, nous Pierre-Michel Cuzon, notaire royal apostolique de la sénéchaussée de Quimper, rapportons nous être, environ les 8 heures 1/2 du matin de ce jour, exprès transporté de notre demeure que nous faisons en la ville de Quimper, paroisse de Saint-Sauveur, à la requête et en compagnie de vénérable et discret missive Jean-François-Marie Vallet, prêtre curé de la paroisse d'Ergué-Gabéric, jusques au-devant de la principale porte de l'église paroissiale de Kerfeunteun, où étant le dit Sr. Vallet revêtu d'aube et d'étole, en présence de vénérable et discret missire Allain Dumoulin, recteur de la paroisse d'Ergué-Gabéric, ancien directeur du séminaire de Plouguernével, et Pierre Coquiec, directeur et procureur du séminaire de cette ville, témoins requis et appelés à cette fin, m'a requis de le mettre en possession du bénéfice cure du dit Kerfeunteun, maison presbytérale, fruits et revenus en dépendant, au désir de la nomination qui a été faite de sa personne le 29 de ce mois par révérend Père en Dieu Toussaint-François-Joseph Conen de Saint-Luc, évêque de ce diocèse de Quimper, laquelle nomination et provision le dit Sr. Vallet nous a à l'endroit remise signée : " de Larchantel, vic. gén. ", et plus bas : " de mandato, Boissiere, .... ", scellée du sceau du dit Sgr. Evêque, laquelle sera contrôlée avec le présent. En conséquence de quoi, le dit Sr. Vallet a en l'endroit pris possession réelle civile et corporelle du dit bénéfice cure de Kerfeunteun, droits et fruits en dépendants en général, sur la vacance d'iceluy par le décès de missire Pierre Le Mignon, dernier possesseur du dit bénéfice, pour avoir le dit Sr. Vallet été reçu à la dite principale porte et entrée de la dite église de Kerfeunteun par Missire Daniel-Corentin Yven, prêtre chapelain de l'église. de Saint-Mathieu de cette ville et faisant les fonctions curiales en la dite paroisse de Kerfeunteun lequel dit Sr. Yven portant la croix a présenté la chappe au dit Sr. Vallet qui s'en est vêtu ensuite a baisé la dite croix et assisté de plusieurs personnes et habitants de la dite paroisse assemblées au son des cloches a été conduit processionnellement en la dite église, chantant le Veni Creator, et y étant s'est agenouillé au maître-autel devant le Saint-Sacrement, fait ses prières, chanté l'oraison, ouvert le tabernacle, visité et encensé le saint ciboire et baisé le missel, ensuite nous nous sommes aussi rendus de compagnie, aux fonts baptismaux qu'il a pareillement ouverts et visités et fermés, sonné la cloche, touché le pupitre, chanté le Te Deum, entré dans la sacristie, visité les ornements, monté en chaire et enfin fait tous les autres actes requis et nécessaires pour bonne et valable possession canonique prendre, laquelle a en l'endroit été par moi dit Cuzon publiée aux dits paroissiens, tant en français qu'eu breton, et leur ai représenté le sus dit acte de nomination et possession sans que personne s'y soit opposé ni apporté aucun trouble ni empêchement. Après quoi le dit Sr. Vallet s'est en ma compagnie rendu jusques en la maison presbytérale dont, en la présence des soussignés, je l'ai mis en possession réelle corporelle et actuelle ainsi que du jardin et dépendances ayant à la dite fin fait tous les actes requis aussi sans le moindre trouble ni opposition. De tout quoi le dit Sr. Vallet m'a requis de lui rapporter ce que j'ai fait environ les 9 heures 1/2 du matin de ce jour, en présence des dits Srs. Dumoulin, Coquiec, sous leurs seings, celui du Sr. Vallet et autres et le mien. Après quoi le Sr. Vallet m'a déclaré avoir signé le formulaire en conformité des dites nomination et provision, les dits jour et an. Ch.-M. de Leissegues, Cuzon, not. royal apostolique. Contrôlée à Quimper, le 30 Septembre 1790. Reçu 7 livres 10 sous. Signé : DE TREMAUDAN ». Le soir même de cette installation, Mgr. de Saint-Luc rendait le dernier soupir, et le département, en annonçant cette nouvelle au Comité ecclésiastique de Paris, lui demandait conseil pour savoir comment appliquer la nouvelle constitution au sujet de la nomination à la cure de Kerfeunteun. « 1er Octobre 1790. Messieurs. C'est avec le sentiment d'une juste douleur que nous nous trouvons forcés de dénoncer à votre justice une infraction notoire à l'un de vos décrets les plus importants. M. Conen de Saint-Luc, évêque du département du Finistère, vient de mourir. Toute la ville de Quimper ressent avec la plus amère affliction, la perte d'un prélat dont les vertus et la solide piété n'avaient cessé de l'édifier pendant le cours d'une vie véritablement apostolique. Le Chapitre de Quimper, également recommandable par ses lumières et ses vertus dignes des beaux jours de la primitive Eglise, éprouve plus particulièrement tous les regrets qu'une telle perte est propre à faire naître. C'est dans ces circonstances aussi affligeantes, que la rigueur de notre ministère et la stricte observance des loix ... nous oblige à vous faire part de la conduite du Grand Vicaire de l'Evêché et des sentiments que vient de manifester le Chapitre assemblé capitulairement. Sur la nouvelle que nous reçûmes, le 25 du mois dernier, de la vacance de la cure de Kerfeunteun, nous nous empressâmes de notifier officiellement le 26, à M. l'Evêque défunt, la proclamation du Roi du 24 Août sur les décrets relatifs à la Constitution civile du Clergé. Cette démarche de notre part était motivée sur ce que nous fûmes informés que l'Evêque avait précédemment droit de nommer à cette cure. Ce prélat ressentait déjà la maladie qui l'a depuis mis au tombeau. Son état ne lui permit point de nous donner aucune réponse. Le 28 Septembre, son silence et la certitude qu'on nous donna que l'Evêque n'était pas seul nominateur de la cure de Kerfeunteun, et qu'il exerçait cette faculté concurremment avec quelques chanoines, nous déterminèrent à notifier aussi la proclamation au Chapitre. Nous joignons ici. copie de sa réponse ... Nous étions encore profondément affectés de cette protestation du Chapitre lorsque, le 30 Septembre, nous fûmes informés qu'il ne se bornait pas à manifester des sentiments contraires à vos décrets et qu'il venait de les violer ouvertement. Le District nous rendit compte que le Sr. Vallet avait pris, ce jour même, possession de la cure de Kerfeunteun, à laquelle le Sr. Larchantel, oncle, chanoine et grand vicaire, l'avait nommé au nom et attendu la maladie de M. l'Evêque. ... Vous jugerez sans doute qu'il est de votre justice de casser cette nomination et d'ordonner qu'il soit procédé à une nouvelle élection suivant les formes prescrites ... ». Le comité ecclésiastique (L. 79) répondait qu'en effet cette nomination était nulle et, le 17 Octobre, le Directoire du département fit défense au Sr. Vallet de continuer ses fonctions curiales, et convoqua les électeurs pour élire un nouveau Curé. En attendant, le Directoire du District, par arrêté du 19 Octobre, considérant la cure de Kerfeunteun vacante, en confie l'administration au vicaire, le Sr. Yven, en qualité de Curé d'office, et défend au Sr. Vallet « de s'immiscer dans les fonctions curiales en vertu de sa prétendue prise de possession ». M. Vallet ne tint aucun compte de cette défense et écrivit le mémoire suivant à l'Assemblée nationale pour soutenir la légitimité de sa nomination. « Supplie humblement Jean-François-Marie Vallet, recteur de Kerfeunteun ..... M. l'Evêque de Quimper m'a confié la cure de Kerfeunteun, le 29 Septembre dernier. J'en ai pris possession le 30. Cet acte s'est fait avec la plus grande authenticité, il a commencé à 8 h. 1/2 du matin et a fini une heure après. Quelle a donc été ma surprise lorsqu'on m'a notifié, le 19 de ce mois, de la part du District, défense de m'immiscer dans les fonctions curiales de ma paroisse. Cette défense parait fondée sur un avis du Comité ecclésiastique de l'Assemblée nationale du 12 Octobre. Plus j'ai de respect pour les lumières du Comité, plus cet avis m'étonne ... On tenait pour maxime incontestable, dans la France entière, que les lois n'avaient d'exécutions que du jour de leur enregistrement ... Vos décrets sur la Constitution civile du clergé portent : " A compter du jour de la publication du présent décret, on ne connaîtra qu'une seule manière de pourvoir aux évêchés et aux cures, l'élection ". Donc, avant la publication, j'ai pu être pourvu par une autre voie. que celle de l'élection. ... Par publication, on a toujours entendu la lecture publique de la loi dans les tribunaux et sa transcription sur les registres. Il faut un moment unique où la loi commence à devenir obligatoire dans chaque district pour tout le monde. Il serait de la plus dangereuse conséquence que cet ordre fût interverti, qu'on lui substituât ce mode arbitraire de la notification. Alors la loi ne serait ni égale pour tous ni universelle ; ce serait une arme dont on pourrait frapper les uns en ménageant les autres. Ces notifications ... ne peuvent avoir la même authenticité qu'une publication légale. De ces principes il résulte que ma prise de possession est légitime, puisqu'elle a pour fondement une collation faite par un prélat qui est mort avant la promulgation du décret qui devait la lui interdire. La notification peut se faire après la publication pour ôter prétexte d'ignorance à l'individu. Mais avant la publication, elle ne saurait être obligatoire, autrement ce serait établir envers lui une exception de faveur ou de haine à la volonté des notificateurs ... Vous supplie (en conséquence) de faire au District de Quimper défense de me troubler dans mes fonctions curiales. C'est justice ». Nonobstant cet appel, les électeurs du District convoqués le 30 Octobre pour l'élection de l'Evêque étaient priés de procéder par la même occasion à l'élection d'un Curé pour Kerfeunteun. Cette dernière opération n'eut pas de résultat, le sujet élu, le Sr. Berou, vicaire de Penmarch, ayant refusé cette place. Le District consulta de nouveau le Comité ecclésiastique et sur son avis du 4 Novembre, il prit l'arrêté suivant du 11 Décembre 1790 : « Considérant qu'il est temps de remédier efficacement à ce scandaleux désordre et important d'empêcher que le peuple de Kerfeunteun égaré en partie par des insinuations dangereuses ne se partage entre celui qui veut usurper, au mépris des décrets, le titre de pasteur et celui qui, par un religieux civisme, continue à lui rendre des services dont ce peuple jusqu'ici n'a eu qu'à se louer ; Considérant que le Sr. Vallet continue à prétendre au titre de recteur et à exercer les fonctions pastorales, qu'il menace même des peines canoniques le Sr. Yven, qui, conformément au voeu de l'administration, continue à y remplir les fonctions curiales ; Le Directoire est d'avis de faire itératives défenses au Sr. Vallet de s'immiscer dans aucune fonction curiale, sous peine d'être réputé perturbateur public et comme tel d'être dénoncé à la justice ... Est expressément enjoint à la municipalité de Kerfeunteun de veiller à l'exécution de cet arrêté ». M. Vallet, fort peu ému de ces itératives défenses, n'en continuait pas moins ses fonctions et provoquait, le 27 Décembre 1790, un nouvel arrêté du District : « Considérant que le Sr. Vallet fronde avec une impudente audace les décrets sur l'organisation du clergé, est d'avis qu'il soit incessamment dénoncé à la justice ». Loin d'être intimidé par cette nouvelle menace, M. Vallet prit à son tour l'offensive. Il déclara positivement qu'il était bien et duement recteur de Kerfeunteun, et qu'il n'abandonnait pas ses fonctions ; que, d'ailleurs, le Comité ecclésiastique de Paris, dans son avis du 4 Novembre, disait qu'en cas de contestation, cette affaire devait être portée devant les tribunaux pour y être jugée contradictoirement avec le Procureur général syndic du département, et en conséquence M. Vallet, par exploit du 28 Décembre, cita cet officier public, en la personne du Procureur-Syndic du District (Le Coz, Claude), à comparaître devant le bureau de paix. Cette détermination de M. Vallet déconcerta le Directoire du département et, le 7 Janvier 1791, il faisait part de son embarras à l'Assemblée nationale en ces termes : « Nous avons pensé que toutes nos démarches dans cette affaire n'ayant été qu'une suite d'actes purement administratifs, nous ne devions pas être traduits devant les tribunaux, aux termes de l'article VII de la section III du décret général du 22 Décembre 1789. Nous avons, en conséquence, arrêté que le Procureur général Syndic ne déférerait pas à la citation du Sr. Valet, et quant à cet ecclésiastique, avons fait défense aux marguilliers de Kerfeunteun de lui fournir les ornements nécessaires pour l'exercice d'aucune fonction curiale. Telle est notre position à l'égard de cet ecclésiastique qui se montre ouvertement réfractaire aux lois ... Nous pensons qu'un décret particulier relatif à sa nomination peut seul décider la question relative à la validité de sa nomination. Il se fonde principalement sur ce que vos décrets sur la Constitution civile du Clergé n'étant pas encore promulgués et publiés dans le département à l'époque du 26 et 28 Septembre, la notification que nous en fîmes personnellement à l'Evêque et au Chapitre est insuffisante pour annuler sa nomination, faite le 29 Septembre, à la cure de Kerfeunteun ». Les marguilliers de Kerfeunteun étaient probablement plus dévoués à M. Vallet qu'empressés à exécuter les arrêtés du Département, car le sieur Yven était réduit à se plaindre au District que, le 8 Janvier, le Sr. Vallet avait célébré des fiançailles et que, le 16, il avait chanté la grand'messe, fait le prône et un baptême. Bien plus, payant d'audace, M. Vallet réclamait, le 17 Janvier 1791, la portion de traitement que lui devait l'Etat depuis sa prise de possession. Le District, comme M. Vallet devait s'y attendre, repoussa sa demande, « vu son obstination à tenir une conduite anticonstitutionnelle ». Mais la loi sur le serment tranchait le débat. M. Vallet, ne l'ayant pas prêté, pouvait en tous cas être considéré comme démissionnaire. Queynec, curé de Coeuzon (Cuzon), paroisse supprimée dans la nouvelle circonscription, devint curé constitutionnel de Kerfeunteun. M. Yven, en récompense de son patriotisme, fut élu à la cure d'Ergué-Gabéric, le 28 Mars 1791, mais pour y mourir l'année suivante 1792, sans qu'on puisse constater qu'il ait abjuré son erreur. M. Vallet demeura à Quimper, au moins jusqu'en Juillet 1791. Le R. P. Poupelard (Voir Victoire de Saint-Luc, p. 147) nous le montre disant la messe aux Dames de la Retraite, le 6 Juillet, à la veille de leur expulsion. Au mois d'Avril 1792, il avait quitté le diocèse, et passait pour avoir émigré.

Note

2 : Rôle des décimes de Kerfeunteun en 1788

: M. Mignon, recteur (38 livres et 10 sols), la Fabrice (10 livres),

Saint-Hervé (4 livres et 5 sols), Notre-Dame de Kernilis (2 livres),

Saint-Louis (2 livres et 5 sols), Notre-Dame de Menfouez (13 livres). Total : 70

livres. Liste non exhaustive des Chanoines

et Recteurs de Kerfeunteun :

Kerfeunteun fut une des douze prébendes

primitivement affectées au Chapitre de Quimper au XIIème siècle. Vers cette

époque, les chanoines prébendiers, qui devaient, dans le principe, s'occuper

du soin des âmes de leur « bénéfice », s'en déchargèrent pour le

confier à un vicaire. Plusieurs de ces vicariats furent, dans le commencement,

pourvus par le Chapitre en commun ; mais le Cartulaire nous apprend qu'en 1270,

ces nominations furent confiées à l'un ou l'autre des chanoines ; c'est ainsi

qu'il fut alors décidé que le vicaire de Kerfeunteun serait nommé par le

possesseur de la prébende, qui était alors Gauffridus infantis, c'est-à-dire

Geoffroy Buguel. Nous allons donner ici les noms que nous avons pu recueillir

des titulaires, soit pour la prébende, soit pour le vicariat de Kerfeunteun.

Ces vicaires possédaient un bénéfice à titre inamovible et s'appelaient

indifféremment « vicaires perpétuels » ou « recteurs ». Chanoines

prébendés : - 1578-1602 : Yves Toulalan, grand chantre. A sa mort, 1602,

la prébende est donnée. - 1602-1617

: au chanoine Guillaume Petit, décédé en 1617, remplacé par le suivant. -

1617 : Louis Binet, clerc du diocèse de Tours, qui résigne à. - 1617 : Jean

Rouillé. - 1671 : Moussac. Se démet. - 1671-1697 : François Amice, qui meurt

en 1697. - 1697-1703 : Guillaume Bremond qui, en 1703, le 6 Septembre, permute

avec le suivant. - 1703 : Henri de Suberville, chanoine de Saintes, qui permute

avec le suivant. - 1703 : Jacques Furic, qui était recteur de Châteauneuf-du-Faou.

- 1764-1789 : L'abbé de Sévérac. Vicaires ou Recteurs de Kerfeunteun.

- 1467 : Jean Cozic. - 1512 : Gauvaing Kerviler, recteur de Kerfeunteun et de

Scaër. - 1572-1588 : Pierre Goazguenou, chanoine recteur (Note : C'est

peut-être ce chanoine recteur qui est représenté au bas du vitrail de la maîtresse-vitre,

à moins que ce ne soit le chanoine prébendier Yves Toulalan). - 1596-1607 :

Pierre Maugoriec, chanoine recteur. - 1607 : Jean Pérennès, diacre, reçu

recteur. - 1675 : Julien-Jean Guesdon. - 1675 : François Corfman ; était

sacriste à Saint-Corentin. - 1679 : François Amice ; neveu d'autre François

Amice, recteur de Fouesnant et chanoine. - 1686 : Guillaume Moenant. - 1694 : Décès

du recteur, Alain Prouhet. - 1713 : Jean Dornic. - 1747-1756

: M.-J. Arhan. - 1760-1765 : L. Le Coz. - 1766-1768 : J. Cansot. - 1770-1790 :

Pierre Le Mignon. - 1790 : François-Marie Vallet. Liste non exhaustive des Recteurs

de Kerfeunteun depuis le Concordat

: - 1804 : Jacques Le Gall, de Pleyben. -

1813 : Joseph-François Vistorte, de Lannion (avait été déporté

en Espagne) ; décédé en 1845, aumônier du Calvaire, à Landerneau. - 1813-1827

: Guillaume Floc'h, de Lopérec. - 1827-1839 : Charles Boga, de Plouézoc'h. -

1839-1847 : Laurent Coquil, de Guiclan. - 1847-1853 : François Gourc'han, de

Saint-Pol de Léon. - 1853-1855 : René Jaffry, d'Audierne. - 1853-1884 :

Guillaume Bolloré, de Lanriec. - 1884-1888 : Guillaume Iliou, de Plouzané. -

1888-1891 : Raymond Bourlé, de Quimper. - 1891-1896 : Yves Linguinou, de

Pleyber-Christ. - 1896-1912 : Charles-Marie Pérn, de Saint-Pol de Léon. - 1912

: Pierre-François Floc'h, de Sibiril, ...... Liste non exhaustive des Vicaires

de Kerfeunteun depuis le Concordat

: - 1831 : Yves-Michel Coroller. - 1832 : Louis-Marie Le Goezec. - 1839 : Jean Kerlan. - 1855 : Jean-Marie Picart.

- 1857 : Marie-Auguste Pichavant. - 1864 : Dominique Seveno.

Note 3 : Liste non exhaustive des maires de Kerfeunteun : Louis Ollivier (1794), Dornic (1794-1801), Augustin Le Quéinnec (1801-1806), Pierre Le Ster (1806-1808), Chylarion Keratry (1808-1817), Jean Corentin Danion (1817-1831), Jean-Pierre Morvan (1831-1832), François Le Lay (1832-1835), Yves Seznec (1835-1842), Jean de la Forest (1843-1846), François Le Lay (1846-1848), Jean Corentin Danion (1848-1868), Jean Cornic (1870-1874), Clément François Olive (1874-1880), Guillaume Danion (1881-1891), Ernest de L'Ecluse (1891-1899), Jean Cornic (1899-1907), Guillaume Danion (1907-1909), Pierre le Gars (1909-1917), François Kerbourch (1917-1919), Louis Jaouen (1919), François Kerbourch (1919-1926), Yves Le Floch (1926-1935), François Danion (1935-1944), Juste Boulais (1945-1946), Pierre Patérour (1946-1952), François Maillet (1952-1959), Adolphe le Hir (1959), Jacques Guéguen (1960-1967, maire-adjoint de Kerfeunteun au sein du Grand Quimper créé par l'arrêté préfectoral du 11 décembre 1959), Jean Lemeunier (1967-1975, maire-adjoint de Kerfeunteun), Jean Riou (1975-1977, maire-adjoint de Kerfeunteun), Marc Dorval (1977-1989, maire-adjoint de Kerfeunteun), Jeannine Pennaneac'h (1989-2001, maire-adjoint de Kerfeunteun), Jean-Yves Bozec (2001-2008, maire-adjoint de Kerfeunteun), Laurence Le Moigne (2008-2014, maire-adjoint de Kerfeunteun), Charle Le Bihan (2014-2020, maire-adjoint de Kerfeunteun), etc ....

Voir

![]() "

Le

cahier de doléances de Kerfeunteun en 1789

".

"

Le

cahier de doléances de Kerfeunteun en 1789

".

Voir

![]() "

Le

cahier de doléances de Cuzon en 1789

".

"

Le

cahier de doléances de Cuzon en 1789

".

![]()

PATRIMOINE de KERFEUNTEUN

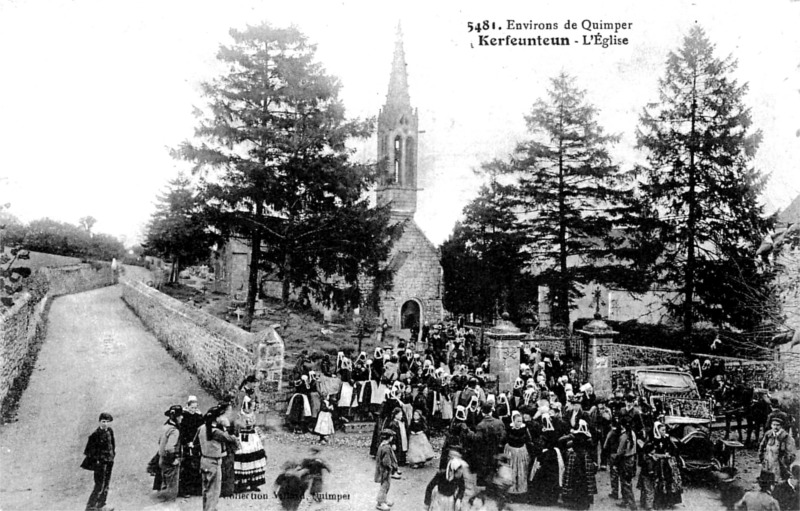

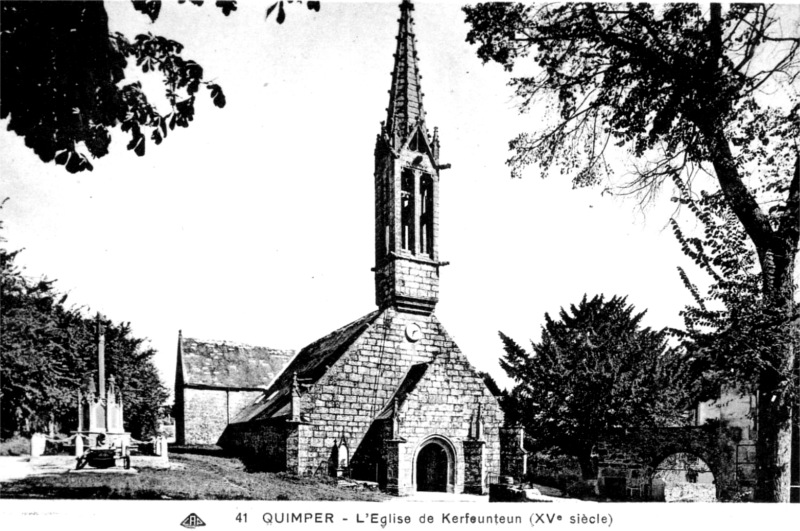

![]() l'église

Sainte-Trinité. Elle doit dater de la deuxième moitié du XVIème siècle,

d'après le dessin de ses fenêtres, de ses piliers et de ses arcades. Ce

qu'il y a de plus remarquable à noter dans cet édifice, c'est le clocher

qui couronne le portail Ouest et qui chevauche sur ce pignon au moyen de

deux encorbellements moulurés le portant en saillie des deux côtés. La

fenêtre absidale contient une verrière assez précieuse, réparée à

Paris vers 1914-1919. C'est un Arbre de Jessé, représentation que

l'on trouve encore dans quelques-unes de nos églises, notamment à la

chapelle de N.-D. de Confors, en Meilars. C'est la traduction du texte d'Isaïe,

chap. XI : Il sortira une tige de la souche de Jessé, et elle produira

une fleur sur laquelle se reposera l'Esprit du Seigneur. De la poitrine

de Jessé endormi sort le tronc d'un arbre sur les branches du quel sont les

rois de Juda, ancêtres de Notre Seigneur, à partir de David, fils de Jessé.

En règle générale, au sommet de l'arbre est la fleur mystérieuse prédite

par le prophète, la Sainte-Vierge Marie portant son divin Fils, l'Enfant-Jésus,

au-dessus desquels plane le Saint-Esprit. Mais dans le vitrail de

Kerfeunteun, par exception, au lieu de la Sainte-Vierge on a représenté

Notre Seigneur en croix, entre sa Mère et saint Jean. Dans un des panneaux

latéraux du bas, on voit le Sainte-Trinité, sous le vocable de laquelle est

dédiée l'église puis, de l'autre côté, un saint évêque bénissant, en

chape, mitre et crosse, et ayant à ses pieds le donateur agenouillé, un prêtre

ou chanoine en chape. La grande croix processionnelle en argent est assez

remarquable : les croisillons et le sommet se terminent par trois belles

boules à godrons ; les statuettes de la Sainte-Vierge et de saint Jean sont

portées sur des consoles latérales. Le noeud diffère un peu de celui des

autres croix monumentales ; il est constitué par six colonnettes

corinthiennes dégagées, supportant une sorte de dôme qui abrite un petit

édicule intérieur où sont six niches avec statuettes. Une inscription

gravée donne la date de cette pièce d'orfèvrerie : B.TRINITAS . P. R.

DVBOIS . J . LE. BESCOND F. DELY . RECTEVR . 1638. Dans la partie ancienne

du cimetière, au Nord de l'église, au lieu de la croix traditionnelle, on

trouve une colonne surmontée d'une représentation de la Sainte-Trinité :

le Père Eternel, en chape et en tiare, tenant devant Lui le Fils crucifié,

au-dessus duquel est le Saint-Esprit, sous forme de colombe. Dans le porche,

se voit, sur une plaque de marbre, l'épitaphe du célèbre peintre Valentin ;

l'église

Sainte-Trinité. Elle doit dater de la deuxième moitié du XVIème siècle,

d'après le dessin de ses fenêtres, de ses piliers et de ses arcades. Ce

qu'il y a de plus remarquable à noter dans cet édifice, c'est le clocher

qui couronne le portail Ouest et qui chevauche sur ce pignon au moyen de

deux encorbellements moulurés le portant en saillie des deux côtés. La

fenêtre absidale contient une verrière assez précieuse, réparée à

Paris vers 1914-1919. C'est un Arbre de Jessé, représentation que

l'on trouve encore dans quelques-unes de nos églises, notamment à la

chapelle de N.-D. de Confors, en Meilars. C'est la traduction du texte d'Isaïe,

chap. XI : Il sortira une tige de la souche de Jessé, et elle produira

une fleur sur laquelle se reposera l'Esprit du Seigneur. De la poitrine

de Jessé endormi sort le tronc d'un arbre sur les branches du quel sont les

rois de Juda, ancêtres de Notre Seigneur, à partir de David, fils de Jessé.

En règle générale, au sommet de l'arbre est la fleur mystérieuse prédite

par le prophète, la Sainte-Vierge Marie portant son divin Fils, l'Enfant-Jésus,

au-dessus desquels plane le Saint-Esprit. Mais dans le vitrail de

Kerfeunteun, par exception, au lieu de la Sainte-Vierge on a représenté

Notre Seigneur en croix, entre sa Mère et saint Jean. Dans un des panneaux

latéraux du bas, on voit le Sainte-Trinité, sous le vocable de laquelle est

dédiée l'église puis, de l'autre côté, un saint évêque bénissant, en

chape, mitre et crosse, et ayant à ses pieds le donateur agenouillé, un prêtre

ou chanoine en chape. La grande croix processionnelle en argent est assez

remarquable : les croisillons et le sommet se terminent par trois belles

boules à godrons ; les statuettes de la Sainte-Vierge et de saint Jean sont

portées sur des consoles latérales. Le noeud diffère un peu de celui des

autres croix monumentales ; il est constitué par six colonnettes

corinthiennes dégagées, supportant une sorte de dôme qui abrite un petit

édicule intérieur où sont six niches avec statuettes. Une inscription

gravée donne la date de cette pièce d'orfèvrerie : B.TRINITAS . P. R.

DVBOIS . J . LE. BESCOND F. DELY . RECTEVR . 1638. Dans la partie ancienne

du cimetière, au Nord de l'église, au lieu de la croix traditionnelle, on

trouve une colonne surmontée d'une représentation de la Sainte-Trinité :

le Père Eternel, en chape et en tiare, tenant devant Lui le Fils crucifié,

au-dessus duquel est le Saint-Esprit, sous forme de colombe. Dans le porche,

se voit, sur une plaque de marbre, l'épitaphe du célèbre peintre Valentin ;

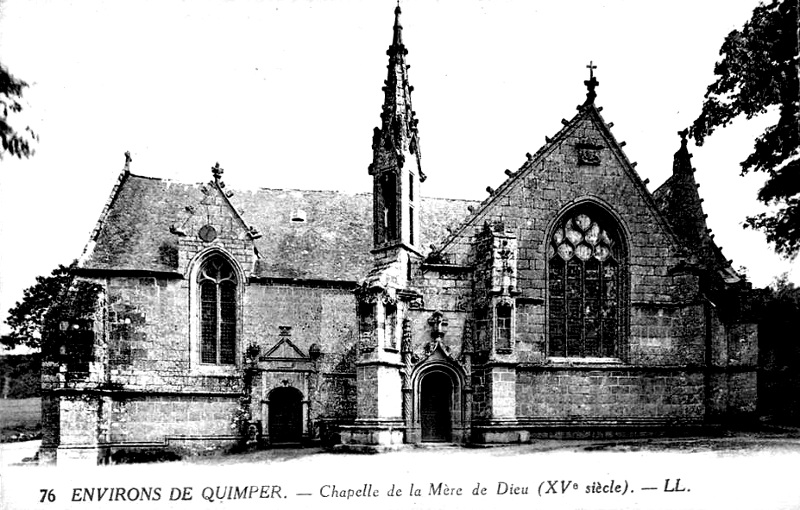

![]() la

chapelle de la Mère-de-Dieu (Ty-Mam-Doue). La

chapelle Ty-Mam-Doue, ou de la Maison de la Mère de Dieu, située à

trois kilomètres de Quimper, faisait autrefois partie de la paroisse de

Cuzon, mais a été réunie depuis le Concordat à celle de Kerfeunteun.

Cette chapelle est un lieu de pèlerinage fort fréquenté, tout particulièrement

par les habitants de Quimper, tant à cause de sa proximité de la ville,

qu'à raison de la dévotion traditionnelle qui, de temps immémorial, s'est

manifestée en ce lieu, en l'honneur de la Mère de Dieu. A quelle époque

faut-il faire remonter les origines de cet oratoire ? C'est ce qu'il n'est

pas possible de préciser, et nous ne pouvons répondre à cette question

que d'une manière approximative. Un arrêt du Parlement de Bretagne rendu

le 1er Avril 1556 nous apprend que l'an 1540, Pierre Kernechquivilic, lors

sieur de Keranmanoir, sur le terrain duquel était bâtie la chapelle, «

aurait permis aux paroissiens de Choeuzon de refaire et reconstruire de

nouveau certaine chapelle appelée chapelle de la Mère de Dieu ».

Le premier édifice était donc en ruine au commencement du XVIème siècle,

ce qui suppose une existence antérieure d'au moins deux siècles. Il serait

dès lors permis de conclure que la première construction datait de la

première partie du XIVème siècle, et si l'on rapproche cette date de

celle de la translation de la maison de Nazareth à Lorette en 1295, et de

la dénomination sous laquelle a été connu

de tout temps l'oratoire de Kerfeunteun : Chapelle de la Maison de la Mère

de Dieu, il ne sera pas téméraire d'avancer que la chapelle de Ty-Mam-Doue

a été construite en mémoire de la translation miraculeuse de la maison où

s'est accompli le mystère de la maternité divine, et que cette

construction date d'une époque rapprochée de ce grand événement. Cette

conjecture est encore confirmée par l'existence des deux édifices séparés

qui se voient en ce lieu de Keranmaner, dont l'un affecte la forme d'une

simple maison convertie en oratoire, et l'autre est la chapelle proprement

dite de la Maison de la Mère de Dieu. Il serait difficile d'expliquer

autrement le voisinage si rapproché de ces deux édifices. Le

manoir noble de Keranmaner, sur les terres duquel était bâtie la chapelle, relevait de

l'Evêque de Quimper, auquel il payait la dîme. Ce manoir était possédé en 1509, par Jean Le Scanff, veuf de

Marguerite Noël (Voir Archives départementales, R. G. 54). En 1540, il appartenait, d'après

l'arrêt, cité plus haut, à Pierre Kernechquivilic, qui, en 1549, le délaissa, à titre de féage, à Jehan

Furic, époux (en 1562) de demoiselle Jeanne Le Cleuziou ; mais cette cession était faite à condition «

qu'il ne serait permis à nulle personne fors audit Kernechquivilic avoir et

mettre armoieries et intersignes de noblesse, sans le congé du dit

Kernechquivilic, suivant lequel contrat le dit

de Kernechquivilic aurait fait apposer des armoieries au portail d'icelle chapelle

lesquelles y auraient tousjours esté au veu et sceu de tous les

paroissiens et si longuement que le dit de Kernechquivilic a esté sieur du dit lieu de Keranmanoir ».

Le sieur de Kernechquivilic ne figure pas dans l'armorial de M. de

Courcy, et il serait inutile de rechercher ses armes

au portail de la chapelle, car cette partie de l'édifice porte

la date de 1592

la

chapelle de la Mère-de-Dieu (Ty-Mam-Doue). La

chapelle Ty-Mam-Doue, ou de la Maison de la Mère de Dieu, située à

trois kilomètres de Quimper, faisait autrefois partie de la paroisse de

Cuzon, mais a été réunie depuis le Concordat à celle de Kerfeunteun.

Cette chapelle est un lieu de pèlerinage fort fréquenté, tout particulièrement

par les habitants de Quimper, tant à cause de sa proximité de la ville,

qu'à raison de la dévotion traditionnelle qui, de temps immémorial, s'est

manifestée en ce lieu, en l'honneur de la Mère de Dieu. A quelle époque

faut-il faire remonter les origines de cet oratoire ? C'est ce qu'il n'est

pas possible de préciser, et nous ne pouvons répondre à cette question

que d'une manière approximative. Un arrêt du Parlement de Bretagne rendu

le 1er Avril 1556 nous apprend que l'an 1540, Pierre Kernechquivilic, lors

sieur de Keranmanoir, sur le terrain duquel était bâtie la chapelle, «

aurait permis aux paroissiens de Choeuzon de refaire et reconstruire de

nouveau certaine chapelle appelée chapelle de la Mère de Dieu ».

Le premier édifice était donc en ruine au commencement du XVIème siècle,

ce qui suppose une existence antérieure d'au moins deux siècles. Il serait

dès lors permis de conclure que la première construction datait de la

première partie du XIVème siècle, et si l'on rapproche cette date de

celle de la translation de la maison de Nazareth à Lorette en 1295, et de

la dénomination sous laquelle a été connu

de tout temps l'oratoire de Kerfeunteun : Chapelle de la Maison de la Mère

de Dieu, il ne sera pas téméraire d'avancer que la chapelle de Ty-Mam-Doue

a été construite en mémoire de la translation miraculeuse de la maison où

s'est accompli le mystère de la maternité divine, et que cette

construction date d'une époque rapprochée de ce grand événement. Cette

conjecture est encore confirmée par l'existence des deux édifices séparés

qui se voient en ce lieu de Keranmaner, dont l'un affecte la forme d'une

simple maison convertie en oratoire, et l'autre est la chapelle proprement

dite de la Maison de la Mère de Dieu. Il serait difficile d'expliquer

autrement le voisinage si rapproché de ces deux édifices. Le

manoir noble de Keranmaner, sur les terres duquel était bâtie la chapelle, relevait de

l'Evêque de Quimper, auquel il payait la dîme. Ce manoir était possédé en 1509, par Jean Le Scanff, veuf de

Marguerite Noël (Voir Archives départementales, R. G. 54). En 1540, il appartenait, d'après

l'arrêt, cité plus haut, à Pierre Kernechquivilic, qui, en 1549, le délaissa, à titre de féage, à Jehan

Furic, époux (en 1562) de demoiselle Jeanne Le Cleuziou ; mais cette cession était faite à condition «

qu'il ne serait permis à nulle personne fors audit Kernechquivilic avoir et

mettre armoieries et intersignes de noblesse, sans le congé du dit

Kernechquivilic, suivant lequel contrat le dit

de Kernechquivilic aurait fait apposer des armoieries au portail d'icelle chapelle

lesquelles y auraient tousjours esté au veu et sceu de tous les

paroissiens et si longuement que le dit de Kernechquivilic a esté sieur du dit lieu de Keranmanoir ».

Le sieur de Kernechquivilic ne figure pas dans l'armorial de M. de

Courcy, et il serait inutile de rechercher ses armes

au portail de la chapelle, car cette partie de l'édifice porte

la date de 1592

Grande chapelle

actuelle (1914). — Elle est d'un très heureux

effet, surtout vue à travers les arbres du placître.

Ce qui lui donne particulièrement du pittoresque, c'est son petit clocher

si singulièrement campé sur un contrefort d'angle,

orné de niches et de dais, la belle porte sculptée et feuillagée à côté

de ce contrefort, la fenêtre et le grand pignon du transept Sud et les

pignons aigus de l'abside. Au-dessus

de cette porte ornementée, se lit la date de cette partie de la construction, écrite en caractères

gothiques sur un cartouche tenu par deux petits personnages. Cette

légende, avec ses abréviations, est très difficile à déchiffrer ; la voici, d'après la dernière lecture qu'en

a faite M. Lucien Lécureux : CESTE CHAPELLE EN LHOEVR - DE MAM DOE L. M Vcc XLI - AINSY FAITZ SCAVOIR A CHE

- NOBLE SINEVR OAGE Z BONNE FOI. Et l'on doit traduire ainsi : Ceste chapelle en l'honneur

- De Mam Doc (la Mère de Dieu) l'an 1541 - Ainsi faitz (je) scavoir à ce - Noble

seigneur hommage et bonne foi. La petite

porte Sud de la nef a été percée après coup, comme l'indique le style de son encadrement et de son

fronton, et comme l'atteste l'inscription de la frise : M

. P . CORAY RECTEVR . 1605. Le portail Ouest, donnant au bord de la route, est tout à

fait dans la note gothique, et on est porté à lui attribuer la même date qu'au transept Midi. et à l'abside, et cependant

il serait de beaucoup postérieur d'après l'inscription que tient un ange sur une banderole à main droite de la

porte : PAX . VOBIS . 1592. De l'autre côté, un homme d'armes, en

cariatide, porte une bannière ou enseigne fixée à une hampe ou branche à nœuds. Sur

le coté Nord, nous trouvons une autre date : INRI

. 0 . MATER . DEI . MEMENTO . MEI . 1578 puis,

du même côté, sur la porte : MI . CONNAN . RECTEVR . 1621. A

l'intérieur, sans qu'il y ait grande richesse de style, on

peut observer quelques curieuses particularités de construction,

ainsi que deux ou trois piscines sculptées et moulurées.

A gauche de l'entrée du choeur, sur un trône en chêne ouvragé, se trouve la

statue vénérée de Notre-Dame, belle Vierge assise, ayant l'Enfant-Jésus

debout sur ses genoux, et tenant dans la main droite une grande grappe

de raisin. Cette statue est richement et noblement drapée.

Les caractères de sa facture et les rapports qu'elle a avec la grande statue de Kerdévot semblent devoir

lui assigner pour date l'époque de Louis XIII. En 1713, la terre de Keranmanoir appartenait

« aux enfants mineurs d'écuyer Germain Budos, sieur de Kerléan, dont est tuteur écuyer Hervé-Louis de Kerléan,

sieur de Poulguinan ». Enfin, au moment de la Révolution, le propriétaire était le contre-amiral de

Kerguélen-Trémarec. L'aveu rendu en 1775 spécifie le droit qu'avait le sieur de Kerguélen de faire

exercer par ses fermiers « un droit de

coutume sur toutes les denrées et marchandises qui s'y étaloient

le jour du pardon » (Archives départementales). Il

avait également dans la grande chapelle un banc avec ses

armoiries ; ses armes se voyaient sur plusieurs portes des

deux chapelles, et lors de la mort de sa femme, peu de temps avant la Révolution, M. de

Kerguélen fit ceindre la grande chapelle d'un cordon de deuil qu'il fit parsemer de ses

armes. Avant de raconter ce que devint la chapelle de la Mère-de-Dieu

depuis la tourmente révolutionnaire, disons un mot de la grâce qu'y obtint le Vénérable Père Maunoir ;

voici comment il raconte lui-même le fait dans la relation manuscrite

qu'il a laissée des dix premières années de ses missions. « L'an 1630, je fus envoyé,

dit-il, au collège de Quimper pour y professer la cinquième

; je ne pensais aucunement à me livrer aux travaux des missions de ce pays

dont j'ignorais complètement la langue ; je me sentais plutôt poussé

à obtenir de mes supérieurs d'être envoyé aux

missions du Canada. Mais le Père Bernard, que je trouvais

au collège, me fit un tel tableau du triste état du peuple

d'Armorique, la rencontre que je fis à cette époque de M. Le Nobletz,

ces diverses circonstances me portèrent à changer de sentiment. Sur

ces entrefaites, comme j'allais un jour en pèlerinage

visiter la chapelle de la Vierge que les habitants de

ce pays appellent maison de la Mère de Dieu, je me

sentis fortement porté à apprendre la langue bretonne, et il me

sembla en même temps voir en mon esprit se dérouler

tous les desseins de Dieu pour l'évangélisation des quatre diocèses

de la Basse-Bretagne. Entré dans la chapelle, prosterné aux pieds de la sainte

Mère de Dieu, je lui ouvris mon cœur et lui communiquais

ce dessein que m'inspirait l'Esprit-Saint, la priant

de le bénir et de faire que, pour la gloire de son fils, je puisse

apprendre la langue bretonne. Cependant, devant les objections qui me furent faites

touchant les difficultés extraordinaires qu'offrait l'étude de

cette langue et le dommage qui en résulterait pour des études

d'une toute autre importance, je résolus de ne rien entreprendre

sans l'agrément du R. P. Provincial Barthélemy Jacquinot. Grâce aux instances du Père Bernard, la permission

d'apprendre le breton me fut accordée le jour de la Pentecôte, et le ciel seconda si bien mon ardeur que, confiant

dans la bonté et la puissance divine, le mardi suivant je fis

le catéchisme au peuple en cette langue, et six semaines

après je pus commencer à prêcher sans préparation écrite, grâce

que Dieu m'a conservée jusqu'à ce jour ». C'est

cette faveur vraiment extraordinaire que rappelle la belle fresque de M.

Yan Dargent à la cathédrale, près de la porte de la sacristie. Au

moment de la Révolution, la terre de Keranmaner, appartenant à un des officiers les plus distingués de la

Marine française, ne fut pas mise sous le sequestre, malgré

l'absence du propriétaire, et la vente en fut faite au nom du contre-amiral de Kerguelen, au sieur

Poullain, par acte du 28 Germinal, an IV. Quant

aux deux chapelles, elles avaient été vendues nationalement

l'année précédente, le 8 Floréal, an III, à Louis 0llivier, du village de Kergariou, pour la somme

de 3.150 fr. en assignats. Louis 0llivier, comme il

le déclara lui-même devant la Municipalité

de Kerfeunteun, le 5 Février 1806, n'avait fait cette acquisition « que

des deniers provenant de la libéralité

des habitants de la commune et de beaucoup d'autres citoyens qui avaient

une dévotion particulière pour cette chapelle » et dans l'intention de la faire rendre au

culte dans des temps meilleurs. C'est dans ce but que le

sieur 0llivier faisait don de la chapelle de la Mère-de-Dieu à

la paroisse de Kerfeunteun par acte du 29 Août 1807. M. Vistorte, alors recteur de Kerfeunteun, voulut s'occuper

immédiatement de la restauration de la chapelle. Mais à ce moment

Keranmanoir appartenait à un nouveau propriétaire

qui en avait fait l'acquisition l'an X, du sieur Poullain, et le nouveau venu prétendait que les pierres

seules des chapelles, et non le fonds, avaient été vendues au sieur 0llivier,

et que dès lors il devait en débarrasser au plus tôt son

terrain. Les Archives départementales (liasse 49) possèdent la lettre en forme

de mémoire que le nouveau propriétaire écrivait au

Préfet, le 4 Février 1812, pour soutenir le bien fondé de

ses prétentions. Nous allons en citer les principaux passages, car

quoique ce factum soit écrit dans un très mauvais

esprit, il constate assez clairement la vénération profonde

qui avait survécu à la tourmente révolutionnaire pour ce lieu

de pèlerinage. Après avoir dit que les chapelles avaient été vendues seulement

pour les pierres, à Louis 0llivier, l'auteur du factum ajoute : «

Je viens d'apprendre que le sieur Vistorte, recteur se mettant aujourd'hui

au lieu et place de l'acquéreur, profitant

de l'embarras dans lequel m'avait jeté l'incendie que

j'éprouvais le 1er Mai 1809, fit dans le courant de Juin réparer la petite chapelle et se dispose à réédifier la

grande, qui n'est aujourd'hui qu'une misérable mazure à laquelle

la simonie de ce curé rassemble tous les ans dans le

courant de tout le carême particulièrement, une populace très

nombreuse et très accablante, sous le prétexte spécieux de

superstitieux miracles. Oui, M. le Préfet, lorsque l'acquéreur du 8 floréal

fit l'acquisition de ces matériaux, il était bien dans l'intention

de les enlever pour réédifier les édifices de son domaine

de Kergariou ... lorsque 0llivier faisant battre sa récolte,

il lui arrive par malheur de tomber de son haut sur le bled que

l'on battait, il se casse une jambe et bientôt

les malveillants d'alors, des superstitieux innombrables

profitant toujours des événements de ce temps, criérent

bien vite que c'était un miracle, et une punition de Dieu.

Mais le malheureux se casse une seconde fois la jambe,

une de ses filles en perd une par la morsure d'une vipère, plus de

doute sur cette série de miracles. 0llivier lui-même n'a plus

songé à ces matériaux. Pendant que la commune de Kerfeunteun a été desservie par des prêtres

assermentés, jamais les habitants n'ont

jamais songé à réédifier ces deux chapelles et jamais il

n'y avait d'assemblées. Quelques âmes pieuses, sous prétexte de promenade, y allaient par dévotion, quelques

autres par but de récréation, d'autres par superstition. Mais,

M. le Préfet, quelle différence aujourd'hui du nombre

des personnes qui s'y rassemblent en un seul Carême

à celui qui s'y rassemblait dans dix années autrefois, lorsque la paroisse de Kerfuntun était desservie par

un curé assermenté. La chose n'est pas difficile à deviner, la

voici : la préférence que l'on donne aux prêtres revenus

de l'étranger sur ceux qui ont demeuré dans leur patrie, exposés

à tous les dangers de la Révolution. Mais,

M. le Préfet, permettez moi de vous faire part d'un

dialogue à la suite duquel il y a encore des miracles. Dans

le courant de Mars 1809, une dame très respectable des environs de cette ville, venue à Quimper auprès du

Conseil de recrutement pour tâcher de remplacer son fils tombé

au sort, vint trouver ma femme, et profitant de mon absence

momentanée entra en matière. " Hé bien, ma

chère dame, l'on m'a dit que votre mari s'opposait assurément à la réédification des chapelles de la Mère de

Dieu ; j'en suis fort étonnée, bien fâchée, et je ne puis le croire

". Ma femme lui répondit qu'il en était fort question. — "

Oh, reprit-elle, il faut absolument que vous obteniez de lui qu'il n'en

fasse rien. Il dit vraiment, et cela est vrai, que les

assemblées du Carême saccagent ses arbres, ses plants, ses bois

courants, ses fossés et dégradent sa propriété ... Hé

bien, je m'oblige de lui compter 25 louis pour indemnité

des pertes qu'il éprouve, pourvu toutefois qu'il me

promette de ne porter aucune opposition à la réédification

et de tenir le secret sur le tout ". J'arrivai,

sur les entrefaites, ma femme me fit part de

la demande que venait de faire Madame N... Ma décision

ne fut pas longue, je répondis que non, que cette synagogue qui se

rassemblait si souvent sur mon terrain, m'ennuyait

extrêmement, m'occasionnait trop de dommage pour que je pus jamais m'y résoudre de bon

coeur, etc... " Mais, reprit-elle vivement, je m'offre de vous indemniser de

25 louis une fois comptés de main à la main

avec promesse du secret ". Je ripostais que de telles

offres étaient à être faites à d'autres, que quand je recevrais

de l'argent, je voulais en donner un reçu, que quand je donnerai mon consentement de réédifier ces

deux mazures, ce serait par un bon contrat par devant notaire avec

toutes mes restrictions.

![]() la

chapelle Saint-Denis. Chapelle construite dans la première moitié du XVIIème siècle,

par Guy de Missirien. Elle faisait partie, comme celle de Ti-Mam-Doue,

de l'ancienne paroisse de Cuzon ;

la

chapelle Saint-Denis. Chapelle construite dans la première moitié du XVIIème siècle,

par Guy de Missirien. Elle faisait partie, comme celle de Ti-Mam-Doue,

de l'ancienne paroisse de Cuzon ;

![]() la

chapelle Saint-Pierre. Chapelle reconstruite par M. Bolloré, recteur, vers

1875. Elle remplace l'ancienne église paroissiale de Cuzon, dans. laquelle

se trouvaient quelques anciennes pierres tombales qui ont été transportées à Kernuz ;

la

chapelle Saint-Pierre. Chapelle reconstruite par M. Bolloré, recteur, vers

1875. Elle remplace l'ancienne église paroissiale de Cuzon, dans. laquelle

se trouvaient quelques anciennes pierres tombales qui ont été transportées à Kernuz ;

![]() la

chapelle Notre-Dame de Kernilis. Chapelle encore existante, où prêcha le

R. P. Maunoir en 1631-1633, alors qu'il était professeur au collège de

Quimper, mais non encore prêtre ;

la

chapelle Notre-Dame de Kernilis. Chapelle encore existante, où prêcha le

R. P. Maunoir en 1631-1633, alors qu'il était professeur au collège de

Quimper, mais non encore prêtre ;

![]() la

chapelle Notre-Dame de Menfouez. Soit dans cette chapelle, soit dans la précédente,

Notre-Dame était honorée sous le titre de Notre-Dame de Pitié. D'après

le rôle des décimes, c'était elle qui recevait le plus d'offrandes ;

la

chapelle Notre-Dame de Menfouez. Soit dans cette chapelle, soit dans la précédente,

Notre-Dame était honorée sous le titre de Notre-Dame de Pitié. D'après

le rôle des décimes, c'était elle qui recevait le plus d'offrandes ;

![]() la

chapelle de Saint-Hervé. Cette chapelle, qui figure au rôle des décimes,

a dû être, au Concordat, cédée à Briec. C'est près de cette chapelle,

maintenant en ruines, sur la route de Quimper à Châteaulin, qu'Audrein, évêque

constitutionnel du Finistère, fut fusillé pur les chouans, le 20 Novembre l800 ;

la

chapelle de Saint-Hervé. Cette chapelle, qui figure au rôle des décimes,

a dû être, au Concordat, cédée à Briec. C'est près de cette chapelle,

maintenant en ruines, sur la route de Quimper à Châteaulin, qu'Audrein, évêque

constitutionnel du Finistère, fut fusillé pur les chouans, le 20 Novembre l800 ;

![]() la

chapelle Saint-Louis. Le rôle des décimes mentionne cette chapelle comme

appartenant è Kerfeunteun. C'est la chapelle du cimetière de ce nom qui à

été annexée à la paroisse de Quimper ;

la

chapelle Saint-Louis. Le rôle des décimes mentionne cette chapelle comme

appartenant è Kerfeunteun. C'est la chapelle du cimetière de ce nom qui à

été annexée à la paroisse de Quimper ;

![]() la

chapelle Saint-Eujen. C'est le nom d'un village où, probablement, a dû

exister autrefois une chapelle en l'honneur de saint Tujan ;

la

chapelle Saint-Eujen. C'est le nom d'un village où, probablement, a dû

exister autrefois une chapelle en l'honneur de saint Tujan ;

![]() la

chapelle Saint-Yves. Ancien hôpital, une des quatre maisons hospitalières

fondées par l'évêque Bertrand de Rosmadec, Sainte-Catherine, Saint-Antoine,

Saint-Julien et Saint-Yves. Ces deux dernières furent supprimées au XVIIème siècle ;

la

chapelle Saint-Yves. Ancien hôpital, une des quatre maisons hospitalières

fondées par l'évêque Bertrand de Rosmadec, Sainte-Catherine, Saint-Antoine,

Saint-Julien et Saint-Yves. Ces deux dernières furent supprimées au XVIIème siècle ;

![]() les

manoirs de Cuzon (annexée à la paroisse de la Trinité de Kerfeunteun en 1792) :

les

manoirs de Cuzon (annexée à la paroisse de la Trinité de Kerfeunteun en 1792) :

Cost-Bily. — A 4 kilomètres de Quimper, à main droite de la roule de Brest. Façade large mais sobre, fenêtres rectangulaires, Renaissance, lucarnes couronnées de frontons à coquilles. Au palier de l'escalier à marches de granit : Lan mil VcLVII Pierre Le Mine! me fit faire.

Chef-du-Bois ou Penhoet-Dolou. — 22 Février 1496. Raoul Le Moël, évêque de Quimper, faisait don du droit de bail à Armel de Kernuzan, fils mineur (20 ans), héritier principal et noble de Pierre de Kernuzan. L'Evêque ne prend que 10 livres sur les 20 livres qui lui étaient dues, en considération du prieur de Saint-Nicolas de Poitiers, oncle d'Armel de Kernuzan. - 25 Novembre 1515. L'Evêque remet aux enfants mineurs de feu Armel de Kerynizan, Sr. de Pencoet, époux d'Alice de Tregouret. - 16 Avril 1626. Transaction entre Messire Guillaume Le Prestre, évêque de Quimper, et René de Penancoet, Sgr. de Coetsaliou, garde naturel de son fils avec dame Julienne Hemery, lequel paiera 1.200 livres pour le droit de bail par transaction du 9 Juin 1651, entre l'évêque Mgr. du Louet. et Guillaume de Penancoet, chevalier Sgr. de Kerouasle, Coatsaliou et Chef du Bois. Le droit de bail est changé en droit de rachat. - 6 Décembre 1540. Aveu de noble homme Yvon du Dresnay et de Dlle Françoise de Ker, seigneur et dame de Becherelle, reconnaissant être tenus vis-à-vis de l'Evêque à devoir de bail. - 20 Avril 1571. Aveu de Guyomarch de Tréanna, Sr. de Poulraz, et Dlle Marie de Penlan, Sr. et dame de Poulraz et de Kermenaouet, comme tuteur de Dlle Marie de Tréanna, leur fille, dame de Quenechcongar. - 1605. Aveu de honorable homme Corentin Le Baron, marchand. - 1630. Aveu de Pierre Grasset, héritier de Marie Le Baron. - 1679. Aveu de Marie Grasset, veuve d'écuyer Olivier de Poulpiquet, Sr. et dame de Gouletquer. - 1710. Aveu de Marie de Poulpiquet, dame de Kerligonan, héritière des précédents.

Coetgouzech ou Coetnescop. — 1556. Aveu d'écuyer François du Brieuc. - 1650. Aveu de Alain Glémarec et Françoise Rosserc'h, Sr. et dame de Botvelec. - 1685. Coetgouzech est vendu 400 écus il Ansquer de Parcpoulic.

Chivardiry. — Moulin ruiné, pour lequel, en 1437, rend aveu Jean de la Coudray, Sgr. de Kerpaën. - 1541. Aveu de Guillaume de Coetanezre, Sgr. de Kerpaën. - 1569. Aveu de Françoise de Kerouant, dame de Kerguelenen. - 1682. Aveu de noble messire Pierre-François Glémarec, Sr. de Trévaras, bachelier en Sorbonne, faisant pour lui et François Gélin de Bourgogne. - 1687. Aveu de Guillaume du Haffont, Sr. de Lestriagat, Kerpaen, Kermaria. Il y a difficulté touchant ce village de Chivardiry, car Guy Dalloguy de Boismorand, de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem, en a servi le Roi comme dépendant de la commanderie du Paraclet. Cependant, l'Evêque y prétend droit de ligence.

Crechalenou. — Manoir près de Crecheuzen, enclavé dans les limites de la ville de Quimper. En 1510, René de Kerloaguen, Sr. de Crecheuzen, reconnaît devoir sur ce manoir deux crublées d'avoine et une géline. Il donne du Nord sur le chemin conduisant de Quimper au village de Kerfily, d'Orient sur rabine conduisant à la lande de Cuzon, du Midi sur le bois taillis du manoir de La Forêt.

Crecheuzen, dans l'ancienne paroisse de Saint-Primaël, manoir converti en séminaire. - 1510. Aveu de René Kerloéguen, Sr. de Crecheuzen, pour ce manoir à lui advenu de ses père et mère Alain de Kerloéguen et de Marguerite Le Rouge. Ce manoir fut vendu pour servir de séminaire en 1679. Les seigneurs de Crecheuzen se disaient exempts des droits de rachapt, lods et ventes, sous prétexte que le manoir était enclavé dans la ville de Quimper. « Il s'agit de faire connaître que quoique les limites de la ville aillent jusqu'à la Croix-Periou, au delà du dit manoir, néanmoins cela ne comprend pas ce manoir, qui est une chose distincte séparée de la ville, qui n'a aucune connexité avec les rues et les maisons de la ville ; on y élève du bétail, on y laboure la terre, ce qu'on ne fait pas en ville, on n'y logeait pas les soldats comme on le fait dans les faubourgs de Quimper ; le manoir de Crecheuzen se trouve également en deçà de la dite croix et même de de la croix nommée des Trois-Croix, du côté de Kerfeunteun, et pourtant quoique la communauté (de ville) pousse ses limites jusques là, Crechalennou est sujet au devoir de bail et de rachapt ».

La Forêt. — Donnant d'Orient sur la terre de Kervir, du Midi sur la rivière Odet et du Nord sur la lande de Coeuzon. A 100 mètres de la route allant de Quimper à l'hippodrome de Cuzon, un portail gothique donne entrée dans la cour. Le portail est encadré de moulures feuillagées, en accolade, avec blasons et lions héraldiques tenant des branches noueuses ; il est défendu par une petite tour carrée, percée de meurtrières. Après avoir franchi cette entrée, on se trouve dans l'ancienne cour d'honneur transformée maintenant en cour de ferme, et l'on a devant soi la façade du vieux logis, partie en simples moellons, partie en belles pierres de taille. La large porte en anse de panier, encadrée de pilastres gothiques, de moulures prismatiques et d'une accolade feuillagée, est encore accostée des mêmes lions ; les moulures verticales sont surmontées d'anges tenant des écussons ; et au-dessus du fleuron de couronnement est fièrement campé une sorte de petit lansquenet brandissant. crânement sa rapière. Les fenêtres sont moulurées, et quelques-unes ornées de sculptures ; cinq d'entre elles, sont recoupées de meneaux et de croisillons. Au bas des rampants des pignons, s'accrochent des gargouilles, et à mi-hauteur d'un de ces rampants est accroupi un marmouset. Faisant retour d'équerre, au fond de la cour, est une autre aile dont une moitié semble former grange ou galerie couverte, les poutres du plancher étant soutenues par trois belles colonnes de pierre. Ce petit coin curieux a été reproduit dans le Village breton de l'Exposition universelle de 1900. A l'intérieur de la maison, on peut encore étudier les particularités des vieux manoirs bretons : grandes cheminées de granit, plafonds aux poutres et solives moulurées, porte aux sculptures mythologiques du temps de François Ier, bel escalier à vis, dans la tourelle d'arrière portes biaises savamment appareillées, arcs enchevêtrés, pour soutenir les paliers. Sur la cheminée d'une des grandes chambres du premier étage, on voit cet écusson : d'argent au grelier de sable lié et enguiché de gueule, accompagné de 3 feuilles de houx de sinople renversées. Mahault, Sr. de Minuello, en Melgven. - 1604. Aveu, à l'Evêque, de Dlle Marie Cozmoual, dame douairière de La Forest par succession de feu son mari, noble homme Vincent Rozec'h, Sr. de la Forest. - 1650. Aveu d'Alain Glémarec et de Françoise Rozec'h, Sr. et dame de Botvelec, héritiers de nobles gens Henri Glémarec et dame Catherine Billoart d'un côté, et de l'autre de noble Vincent Rozech et de Jeanne de Kerveriguen. - 1682. Aveu de noble messire Pierre-François Glémarec, Sr. de Trevaras, bachelier en Sorbonne, cité plus haut.

Keramaner, à 300 mètres plus haut que la chapelle de la Mère-de-Dieu, du même côté de la route. — Portail d'entrée de la cour d'honneur, style de la fin de la période ogivale, dans le genre du portail du manoir de La Forêt : pilastres carrés, avec bases et chapiteaux à moulures gothiques, surmontés de pinacles aigus et portant une arcade surbaissée à moulures prismatiques, et saillie à crossettes feuillagées. A la hauteur des chapiteaux, lions héraldiques. Grande cour précédent le manoir, puits entouré d'une margelle à larges moulures. Maison développant une vaste façade à trois ouvertures au rez-de-chaussée, trois à l'étage et, dans les combles, trois lucarnes à frontons hémicirculaires, genre Renaissance, tandis que les chevronnières des pignons sont garnies de crossettes à feuilles de choux. A l'intérieur, portes gothiques, cheminées moulurées en granit, armoiries des Furie, 3 croix. Grand escalier tournant. - 1509. Aveu de Jean Le Scanff, et femme Marguerite Nouel. L'Evêque lui fait don du devoir de bail. Mais Pierre de Quenechquivillic est sujet à ce droit pour le lieu de Keranmanic, en 1515. Cependant, le 16 Décembre 1520, l'Evêque Claude de Rohan fait don de ce droit de bail au dit Pierre de Quenechquivillic, à cause de l'acquet fait par lui du manoir de Keramaner. Lorsque celui-ci mourut en 1529, l'Evêque fit également don de bail à ses enfants en faveur et considération du Sgr. du Faouet. C'est un autre Pierre Quenechquivillic, fils du précédent, qui vendit Keranmanoir à Jean Furic, qui, le 7 Décembre 1554, rendant aveu, déclare tenir au fief de l'Evêque à droit de bail, le lieu noble de Keranmanoir, sa chapelle, cave, bois, laiterie et haute futaye et la métairie dite village de Keranmanic. - 1561. L'évêque Etienne Boucher cède le bois de Coetnescop à Jean Furic, Sr. de Keranmanoir, qui donne en échange le pré du Pichiry, en Kerfeunteun. - 1562. Aveu de noble Jean Furic et Dlle Jeanne Le Cleuziou, sa femme. - 1604. Aveu de nobles gents M. Yves Furic, Sr. de Treffentec. - 1713. Aveu d'écuyer Hervé-Louis de Kerléan, Sr. de Poulguinan, tuteur des enfants de feu Gervais Budoes, Sr. de Kerléan, et de dame Anne-Corentine Furic, Sr. et dame de l'Isle.

Kergariou. — 1437. Aveu de noble homme Jean de la Coudray, chevalier Sgr. de Kerpaën. - 1540. Aveu de Alain de Quoettanezre, Sr. de Kerlividic. - 1635. Aveu de Dlle Claude de Chibeau, dame de Kerambiquette, veuve d'écuyer Charles l'Honoré.

Kerisit. — 1610. Aveu de Charles du Boisguehenneuc et Dlle Marie de Lanros, Sr. et dame du Minven, héritière de ses père et mère, Jacques de Lanros et Catherine Aultret.

Kerledan. — 1437. Aveu de Jean de la Coudraye, Sgr. de Kerpaën. - 1497. Nuz de Trefilis, Sr. de Kerledan, ayant atteint sa majorité, demande main levée du bail. - 1541. Aveu de Guillaume Quoattanezre, chevalier, Sr. de Pratmaria, Sgr. de Kerpaën. - 1543. Aveu de Charles Ansquer, Sr. de Parc-Poulic, fils et héritier de Charles Ansquer et Jeanne du Brieuc. - 1643. Aveu de Tanguy Kerguelen, Sr. de Pennanjeun, tuteur des enfants de feu René Ansquer, Sr. de Parcpoulic.

Kermahonec. — 1540. Aveu de Charles Chever, écuyer Sr. de Kermahonet. - 1556. Aveu de Daniel Le Gubaër, Sr. de Kermahonet. - 1644. Aveu d'écuyer François Mahé et de Suzanne Le Gubaër, sa femme. - 1710. Aveu de François de Penendreff et Jeanne Le Goazre, sa femme, fille de Jacques Le Goazre et de Marguerite de Tregoët.

Kermenguy. — 1437. Aveu de noble homme Jean de la Couldraye, chevalier sergent féodé de Kerpaën. - 1610. Aveu de Charles du Boisgueheneuc et de Marie Lanros, sa femme. - 1665. Françoise du Minven, veuve de Sébastien du Boisguehenneuc, Sgr. du Minven, tutrice de ses enfants. - 1681. Aveu de René du Haffont, chevalier Sr. de Lestriagat, châtelain de Pratmaria et de Kerpaën.

Kerurgoaz. — 1540. Aveu de Yvon du Dresnay et de Françoise de Ker. - 1562. Aveu de Claude Pilguen et de Louise Kerusouarn, Sr. et dame de Berhevel. - 1631. Aveu de Pierre Le Torcol, Sr. de Kerdour, marié à Jacquette Kerliver.

Mesguen. — 1643. Aveu de Dlle Marie Perrault, dame de Keranguen, lui, échu de Jeanne Le Gubaër, dame du Mesguen, sa mère.

Stang-Bihan. — 1540. Henri Bolot et Catherine du Bourch, veuve en premières noces et douairière de Glazren Le Gardien. - 1571. Aveu de Anne Chevillart, épouse de Jacques L'Honoré. - 1664. Aveu d'écuyer Hervé de Kerguélen, Sr. de Kerlaouénan et de Keranroch, marié à Jeanne de Kerguelen. - 1663. Aveu de noble homme René Le Pitouays, docteur en médecine, et Marie Tréguer, sa femme, Sr. et dame de Pennanrun et Trequeffélec, acquéreurs de noble homme Jean Auffret et Catherine de la Masser Sr. et dame du Pencleux. - 1694. Pierre de Kerguelen, Sr. de Kerfily, recteur de Meilars (chanoine de Quimper, 1711), Sr. de Kerlaouenan. Ce manoir lui a été donné pour titre clérical.

![]() les

manoirs de Kerfeunteun :

les

manoirs de Kerfeunteun :

Troheir. — Ce manoir, qui s'appelait aussi Trohei, Troheis, Tronheir et Tuonheir, était possédé, au XIVème siècle, par un seigneur Geoffroy de Tronheir (armiger), qui figure au Cartulaire de Quimper dans des actes de 1326-1327. Au XVème siècle, Tronheir était la propriété des seigneurs du Juch qui, comme relevant des Reguaires ou de la juridiction temporelle de l'Evêché, devait à l'Evêque un droit de bail, c'est-à-dire qu'à la mort du seigneur et pendant la minorité de ses enfants, l'Evêque en était considéré comme le tuteur et touchait les revenus des terres jusqu'à la majorité de l'héritier. Ce droit, qui paraissait exorbitant aux seigneurs du Juch, fut changé par transaction entre Henry du Juch et l'évêque Thiébaud de Rieux, le 19 Mars 1475, en un droit dit de rachat, c'est-à-dire qu'à la mort du seigneur, l'évêque n'avait droit qu'à un an du revenu de la terre. En reconnaissance, « Henry du Juch, pour lui et ses successeurs, met et constitue de chef-rente sur le tout des héritages tenus ès dits reguaires, oultre les debvoirs deus auparavant, à sçavoir est : une paire de mitaines bonnes et honnetes à bailler à un prélat pour estre en son pontificat, quel chefrente le dit messire Henry et ses successeurs seront tenus payer et rendre au dit Rd Père en Dieu et ses successeurs, à peine d'amende et de la saisie des dits héritages au deffaut d'icelle chefrente comme s'en suit : sçavoir ès trois prochaines festes de Noël, le dit chevalier s'il n'est absent hors de ceste contrée ou empeché par maladie en fera le payement en personne chacun jour de Noël au commencement de la messe de Puer natus est, au bout du grand autel de l'église cathédrale, au dit Rd Père en Dieu ou a iceluy qui dira la grande messe, et les hoirs et successeurs du dit messire Henry, seigneurs et possesseurs du dit manoir de Troheir seront tenus payer de leur personne cette chefrente a chacun évesque, le jour de son entrée en la ville de Quimper, au bout dudit autel, et par deux autres fois durant la vie de chacun. Hoirs et successeurs le payeront aussi en leurs personnes au bout du dit autel, le jour de Noël, au commencement de la dite messe et aux autres temps lors des dits payements dessus déclarés. Le dit Sgr. du Juch et ses hoirs payeront la dite chefrente au Rd Père en Dieu à chacun jour de Noël, par chacun ait, à l'issue de la porte de la maison épiscopale, comme ils partiront d'icelle maison à aller à la dite grand messe de Puer natus à la cathédrale ou aux vicaires du dit Rd Père en Dieu et des dits successeurs lorsqu'ils seront absents, et à la fois que le dit messire Henry et successeurs ne feront le paiement du dit chefrente de leur personne à l'issue de la dite porte, ils seront tenus de le faire payer par procureur qui soit noble homme ayant pouvoir exprès d'iceulx quant à ce ». Vingt-cinq ans plus tard, le 17 Août 1500, une nouvelle transaction avait lieu entre Raoul Le Moel, évêque de Cornouaille, et le frère de Henry du Juch, Hervé du Juch, chevalier Sgr. de Pratanroux, de Lescuz et de Troheir, par laquelle « est reconnu expressément le contenu en la déclaration du 19 Mars 1475, à laquelle on n'entend nullement déroger, fors et excepté de la paire de mitaines, au sujet de laquelle, attendu la difficulté d'en trouver de bonnes et honnetes telles qu'à tel seigneur et prélat peut et doit appartenir pour officier en pontificat, il a été convenu par la présente que le dit seigneur du Juch fera le premier payement d'une paire de mitaines ou gants bons et honnestes brodés d'or du coing réal à la couronne ou soleil ou de Bretagne de prix si trouver le peut par espèce ou autrement, et si que non, une moitié d'escu d'or de prix bon et métable, quel escu sera au cas, apporté au lieu déclaré par la dite transaction de 1475 à faire le dit paiement et là, coupé en deux moitiés et portions en présence du Sgr. Evêque, dont il choisira et prendra celle des dites portions que bon lui semblera ; et le prochain an après le neuvieme an (de son entrée solennelle à l'Evêché) paiera et baillera au dit Sgr. Evesque pareille paire de mitaines ou gants, brodés comme devant, et par autant que le dit Sgr (du Juch) ne pourrait trouver les gans ou mitaines brodés, le dit Sgr. Evêque consent à prendre autres mitaines ou gans à stigmates et autres décoremens enrichis d'or ou d'argent par orfevre, jusqu'à la valeur d'un escu d'or qui sera par lui reçu ; jurant et vérifiant (le Sgr. du Juch) s'il en est requis ne pouvoir ni avoir pu recouvrer les dites mitaines, ou gens ouvriers, ou matiere pour les faire ès six semaines avant le dit terme. Ainsi sera-t-il fait de neuf ans en neuf ans subséquentement à jamais savoir le demi escu par les intervalles de neuf ans et les gans au parachevement des dits neuf ans, comme devant, qui sera chacun disieme an » (Note : L'aveu de l'Evêque au Roi, en 1682, porte la redevance à un demi-écu d'or tous les ans, à Noël, et une paire de gants lors de l'entrée de chaque évêque, et de neuf ans en neuf ans, tant que le même prélat occuperait le siège de Quimper). Cette singulière redevance fut payée aux évêques de Quimper par les possesseurs de Troheir, jusqu'au commencement du XVIIIème siècle. - En 1506, Troheir est possédé par Rolland de Lezongar, mari de Claude du Juch. - En 1590, Claude du Juch meurt sans hoirs, et en 1617, c'est Jean Le Baud qui est Sgr. de Troheir. - En 1650, c'est François de Rosily, Sgr. du Meros, lequel, en 1668, paie la redevance à l'entrée de Mgr. de Coetlogon. - En 1711, messire Joseph-Marie de Rosily paie le même droit pour l'entrée de Mgr. de Plœuc.

Voir

![]() "

Le

manoir de Troheir en Kerfeunteun

".

"

Le

manoir de Troheir en Kerfeunteun

".

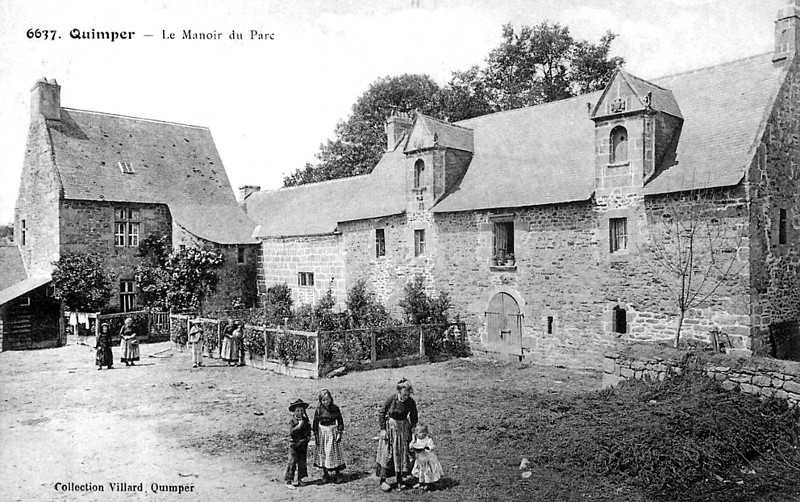

Manoir du Parc, sur la rive gauche du Steïr, au delà de l'abattoir. — Deux ailes en équerre, une tourelle d'escalier non achevée, quelques fenêtres gothiques à croisillons, deux lucarnes à frontons, avec chiens accroupis au bas des rampants et écussons frustes sur des cartouches Louis XIII. A l'intérieur, une grande cheminée et quelques portes gothiques. - 1560. Aveu de Marguerite Goalichet, veuve de Jehan Le Gac, dame du Parc. - 1664. Aveu de noble homme Prigent Goueznou, Sr. de Kerguenoen.

Voir

![]() "

Le

manoir du Parc en Kerfeunteun

".

"

Le

manoir du Parc en Kerfeunteun

".

Kerango. — 1437. Noble homme Jean de la Coudray, chevalier. - 1540. Aveu d'Alain de Coetanezre, Sr. de Kerlividic. - 1556. Pierre Janreguy et Françoise Blanchard, Sr. et dame de Kerango. - 1679. Ecuyer Louis Talhouet, Sr. de Penanech. - 1713. Dame de Rospiec, veuve de Jean de Fages.

Crechallan. — 1540. Aveu de noble homme Thomas du Plessix. - 1543. Noble homme Thomas de Kermorial. - 1605. Noble homme François Brusseaulx et Catherine du Plessix. - 1677. Ecuyer Jean de Kervenozaël. - 1710. Ecuyer Laurent-Guillaume de Kervenozaël.

Penguern ou Penvern. — 1577. Jean Perrault, Sr. de Penguern. - 1712. Jean-Baptiste du Brieuc.

Penruic. — Aveu de Hervé et Françoise de Coettanezre.

Stang-Bihan. — 1535. Anne Pezron, dame du Stang-Bihan. - 1556. Ecuyer François Gauvaing, Sr. du Stang-Bihan. - 1710. Ecuyer Guillaume de Kerguélen, Sr. du Stang-Bihan.

Penanrun. — 1711. Yves-Charles Le Vicomte, Sgr. du Rumain.

Pratheir. — 1521. Françoise du Quellenec, dame du Tyvarlen.

Kerlividic. — 1540. Alain de Coettanezre. - 1643. Claude de Chibeau, douairière de Kerambiquet. - 1700. Noble homme Claude Le Cerf.

Kergadou. — 1563. Françoise de Keronan, dame de Kerguelenen. - 1712. Joseph-Marie du Fresnay, Sr. des Roches. Une chapelle est annexée au manoir.

Poulhaou. — 1560. Un pré appartenant à N. maître Jehan Furic, Sr. de Keranmanoir. Féagé par l'Evêque, en 1566, à messire Amaury Henry, Sr. de Beauchamp.

Le Loc'h. — 1541. Aveu de messire Jean Le Doucic, Sr. du Loc'h. - 1644. Ecuyer Michel Saulx, Sr. du Loc'h.

Becherel. — 1541. Aveu de messire Jean Le Doucic.

Kerfily. — 1566. Aveu de Thomas Guégant et Françoise Colombel. - 1664-1694. Hervé de Kerguélen. - 1711. Pierre de Kerguélen de Keranroc'h.

Missirien. — 1506. Don du droit de bail accordé par l'évêque Claude de Rohan à Laurent du Plessis. - 1507. Ecuyer Henri de Kerminihy, tuteur de Laurent du Plessis. - 1542. Laurent du Plessis, Sgr. de Missirien. - 1661. Renée de la Marche, douairière de Mezle, ne veut pas reconnaître le droit de bail. - 1710. Jean Le Saulx, Sr. du Loc'h.

Tréqueffélec. — 1480. Echange entre Guy, évêque de Cornouaille, et Jean de Coattanezre et femme Marie du Mur. - 1556. Thomas Guégan et Françoise Colombel. - 1607. Martin de la Masse, Sr. de Tréqueffélec. - 1627. Noble homme Alain de Kerloaguen. - 1665. Noble homme René Pitouays et Marie Tréguier. - 1710. Dame Roberte de Kerloéguen.

Penvilezre. — 1535-1545. Dame Pezron du Stang-Bihan. - 1556. Ecuyer François Gauvaing, Sgr. du Stang-Bihan.

Kermeyec. — 1633. Aveu de Mme Françoise Lagadec, veuve d'écuyer Corentin Le Béguec, Sr. de Chefbocage. - 1650. François de Rosily, Sr. de Méroz. - 1679. Ecuyer Louis Le Talhouet, Sr. de Penanec'h. - 1711. Joseph-Marie de Rosily, Sr. de Méroz. - 1739. Mme de Rospiec, veuve de M. des Fages des Vignes.

Brieuc. — 1556, Aveu d'écuyer François de Brieuc.

Le Glandeur. — 1541. Aveu de Guillaume de Quoetanezre.

Kerverziou. — 1475. Henri du Juch, Sr. de Troheir. - 1480. Hervé du Juch. - 1535. Raoul du Juch. - 1635. Noble homme Pierre Le Torcol. - 1712. Charles du Haffont, Sgr. de Lesriagat.

Kerpaën ou Kerben. — 1437. Jean de la Couldraye. - 1475. Henri du Juch, Sr. de Trohéir. - 1562. Guillaume de Coetanezre, Sr. de Pratanras et Kerpaën. - 1563. Noble homme maître Guillaume de Kermorial, Sr. de Kermorvan. - 1713, Ecuyer Louis de Kermorial. Les seigneurs de Kerpaën étaient sergents féodés de l'Evêque ; ils étaient chargés de faire les actes judiciaires con cernant les reguaires et faire la cueillette par commis, des recettes du seigneur Evêque.

Voir

![]() "

Le

manoir de Kerpaen ou Kerben en Kerfeunteun

".

"

Le

manoir de Kerpaen ou Kerben en Kerfeunteun

".

Pencoët-Didreuz ou Ty-Gardien. — 1516. Alice de Trégouret, veuve de écuyer Armel de Kernisan. - 1543. Pierre de Kernisan.

Voir

![]() "

Le

manoir des Salles en Kerfeunteun

".

"

Le

manoir des Salles en Kerfeunteun

".

A signaler aussi :

![]() des

restes de cromlec'h et d'un dolmen près la chapelle Ti-Mam-Doue ;

des

restes de cromlec'h et d'un dolmen près la chapelle Ti-Mam-Doue ;

![]() une

butte artificielle à Steir-ar-Coat ;

une

butte artificielle à Steir-ar-Coat ;

![]() une

enceinte apparente au Nord-Ouest de Lez-Stein ;

une

enceinte apparente au Nord-Ouest de Lez-Stein ;

![]() et

beaucoup de fragments de briques près de Kervéguen (M. du Chatellier).

et

beaucoup de fragments de briques près de Kervéguen (M. du Chatellier).

![]()

ANCIENNE NOBLESSE de KERFEUNTEUN

- De Bragelongue, Sr. des Salles : de gueules à la fasce, d'argent chargée en coeur d'une coquille de sable et accompagné de trois molettes d'or.

- Ansquer, Sr. de Parcpoullic : d'azur au rencontre de cerf d'or.

- Boisguehenneuc, Sr. de Kermenguy : d'argent à l'aigle impériale de sable becquée et membrée de gueules ; devise : Carantez ha Guirionez.

- Brieuc, Sr. du dit lieu : d'azur à trois fasces ondées d'argent, une croix de gueules sur le tout.

- Le Saux, Sr. du Loch : d'argent à la fasce ondée d'azur, accompagné de trois saules arrachés de sinople.

- Le Goazre, Sr. de Kermahonet : d'argent à la croix pattée. de sinople, cantonnée de quatre molettes de sable.

- Goueznou, Sr. du Parc : de gueules à la fasce d'or accompagnée de six besants de même.

- Gourcuff, Sr. de Kerbiquet : d'azur à la croix pattée d'argent chargée en coeur d'un croissant de gueules ; devise : Plus faire que dire.

- Guermeur, Sr. des Salles : de gueules à trois losanges d'argent rangés et accolés en fasce, accompagnés de six annelets de même.

- Honoré, Sr. de Kerambiquet : Losangé d'argent et de sable, à la cotice de gueules brochante, au franc canton de pourpre, chargé d'un dextrochére d'argent soutenant un épervier de même.

- Juch, Sr. de Troheir : d'azur au lion d'argent armé et lampassé de gueules ; devise : Bien sûr et La non pareille.

- Kermorial, Sr. de Kermorvan : d'azur au grelier d'argent accompagné de trois fleurs de lys de même ; devise : Sot ouc'h sot (Sot contre sot).

- Kerpaën, Sr. du dit lieu : d'argent au chêne arraché de sinople, au sanglier de sable brochant sur le fût de l'arbre.

- Le Mince, Sr. de Coetbily : trois fusées en fasce accompagnées de six besants 3. 3.

- Pénandreff, Sr. de Kermahonet : d'argent au croissant de gueules surmonté de deux étoiles de même ; devise : Qu'aucun, querelleur n'y rentre.

- Penfentenyo, Sr. de Kermahonet : burelé de dix pièces de gueules et d'argent ; devise : Plura quam opto.