|

Bienvenue chez les Briacins |

SAINT-BRIAC-SUR-MER |

Retour page d'accueil Retour Canton de Dinard

La commune de

Saint-Briac-sur-Mer ( |

ETYMOLOGIE et HISTOIRE de SAINT-BRIAC-SUR-MER

Saint-Briac-sur-Mer vient d'un saint nommé Briac, originaire d'Irlande.

Briac débarque en Bretagne avec saint Tugdual sur la côte du Léon vers 548. Au village de La Chapelle aurait été bâtie, semble-t-il, un oratoire ainsi qu'une croix surnommée "Saint-Palm".

La paroisse de Saint-Briac-sur-Mer (Saint-Briac) est mentionnée pour la première fois en 1271. Il s’agit d’un démembrement de la paroisse primitive de Pleurtuit et elle dépendait jadis de l'ancien évêché de Saint-Malo. La tradition qui veut que saint Briac ait fondé, de concert avec saint Tugdual, un monastère dans la paroisse dont nous nous occupons ; on peut en conclure que d'assez bonne heure cette paroisse fut érigée, mais c'est tout ce que nous savons de son origine. En 1271, Robert de Pontbriant (ou Pontbriand) donna à l'abbaye de Saint-Aubin-des-Bois ce qu'il possédait au village de la Ville-Raoul, en la paroisse de Saint-Briac, « in villa Radulphi in parrochia Sancti Briaci » (Anciens évêchés de Bretagne, III, 151). Quelques années avant, Olivier de Pontual, voulant fonder l'anniversaire de Geoffroy, évêque de Saint-Malo, décédé en 1259, avait donné les dîmes de Saint-Briac au Chapitre de Saint-Malo (D. Taillandier, Catalogue des évêques de Saint-Malo). Aussi lorsqu'eut lieu, en 1319, la sécularisation de ce Chapitre, voyons-nous les chanoines convenir de ce qui suit avec le recteur chargé de desservir la paroisse à leur place : Les revenus de Saint-Briac sont alors, est-il dit, de 55 livres 6 sols, consistant surtout en dîmes ; le Chapitre lèvera désormais la moitié de toutes les dîmes de grain, tant anciennes que novales, et le recteur aura l'autre moitié, mais ce dernier supportera toutes les charges de la paroisse, les décimes et devoirs cathédraux et autres (« Super ecclesiam de Sancto Briaco, cujus emolumenta communibus annis valere reperimus quinquaginta quinque libras et sex solidos, Capitulum percipiet mediam partem decimarum bladi, veterum atque novarum, vicarius habebit residuum super quo residuo tenebitur omnia onera parochiœ supportare et decimalia et magistralia consueta solvere annuatim » - Archives départementales d'Ille-et-Vilaine, fonds de Saint-Malo). Aux XVIIème et XVIIIème siècles, le Chapitre de Saint-Malo ne possédait plus les dîmes de Saint-Briac, qui étaient à peu près toutes au seigneur de Pontbriand et au recteur de la paroisse. En 1682, le comte de Pontbriand (ou Pontbriant) déclara même que ces dîmes lui appartenaient en entier, sauf un trait dépendant de la Houlle, qu'elles valaient 1.200 livres de rente, et qu'il devait payer au recteur de Saint-Briac 380 livres (Pouillé de Rennes). En 1790, le recteur, M. Le Breton, déclara de son côté que son bénéfice avait un revenu brut de 850 livres, avec 306 livres 16 sols 9 deniers de charges, de sorte qu'il ne lui restait net que 543 livres 3 sols 3 deniers (Archives départementales d'Ille-et-Vilaine, fonds de Saint-Malo).

Au XVIème siècle et jusqu'à la Révolution, la famille Du Breil de Pontbriand était les seuls seigneurs de Saint-Briac-sur-Mer.

Les 4 et 5 septembre 1758, une flotte anglaise, forte de 105 voiles, commandée par l'Amiral Howe, débarque dans l'Anse de la Fosse, à l'est de la Garde Guérin en Saint-Briac, un corps de 9 000 hommes sous les ordres du général Bligh qu'accompagnait le duc d'York, le futur roi Georges III. Elle établit un camp au Village de la Plate-Roche, après avoir pillé Saint-Briac et ses environs : elle incendia les Villages de la Fosse (en Saint-Lunaire), du Mesnil (en Saint-Briac), du Chemin et de la Ville-au-Coq. Le bourg de Saint-Briac-sur-Mer est appelé Port-Briac pendant la Révolution.

On rencontre les appellations suivantes : Parochia Sancti Briaci (en 1271), ecclesia de Sancto Briaco (en 1319).

Note 1 : Il est de tradition dans cette paroisse qu'au VIème siècle saint Briac et saint Tugdual vinrent évangéliser le pays et séjournèrent quelque temps dans un petit monastère construit par eux là où se trouve présentement le village de la Chapelle. Le sanctuaire qui donna son nom à ce village n'existe plus depuis longtemps, mais on a découvert sur son emplacement des tombeaux et des ossements. Il existe, du reste, encore tout à côté une croix très-vénérée et appelée croix de Saint-Pabu. Or, tous les Bretons savent que Pabu est le surnom donné communément à saint Tugdual. Legs fait le 8 décembre 1670 par Pierre Miniac, sieur de la Moinerie, d'une rente de 24 boisseaux de mouture, mesure de Châteauneuf, à prendre sur le moulin du Tertre, dépendant du Bois-Thoumelin, pour être distribués aux pauvres le jour Saint-Michel (Pouillé de Rennes).

Note 2 : En 1768, une personne charitable, voulant rester inconnue, remit un capital de 4.800 livres à M. Nouail, vicaire général de Saint-Malo, pour qu'il fondât deux écoles charitables au bourg de Saint-Briac, l'une pour les garçons et l'autre pour les filles. M. Nouail fit cette fondation le 5 juillet 1768 et stipula que l'école des garçons serait tenue par un ecclésiastique ayant 128 livres d'appointements, et « enseignant gratuitement dans les principes de la religion, la lecture, l'écriture, le chiffre et même les premiers principes de latin ». Quant à l'école des filles, elle serait faite par une femme ou fille capable et de vertu éprouvée, recevant 64 livres de traitement, et choisie, aussi bien que l'instituteur, par le recteur de la paroisse. Cette double fondation fut approuvée le 12 août 1768 par Mgr des Laurents, évêque de Saint-Malo, et le 19 du même mois par un arrêt du Parlement de Bretagne (Archives départementales d'Ille-et-Vilaine, fonds de Saint-Malo).

Note 3 : liste non exhaustive des recteurs de la paroisse de Saint-Briac-sur-Mer : Guillaume Bessic (décédé vers 1557). Jean Texier (il fut pourvu en 1557). Nicolas Bérenger (pourvu en cour de Rome, il prit possession en 1558 et résigna en faveur du suivant). Noël Thomas (pourvu en 1560, il résigna à son tour). François Le Dos (pourvu le 20 février 1563, il résigna presqu'aussitôt). Pierre Quelo (pourvu le 24 mars 1563, il résigna en faveur du suivant). François Le Dos (il fut pourvu le 1er mai 1565 ; décédé vers 1593). Guillaume Gaultier (il prit possession le 17 avril 1593 et résigna au suivant). Pierre Peliczon (il fut pourvu le 10 janvier 1595). Guillaume Locquet (décédé vers 1633). Robert Daniel (pourvu le 7 mars 1633, il résigna à la fin de l'année). Julien Le Selloux (il fut pourvu le 29 décembre 1633). Julien Jouoneaux (il résigna en 1665). Julien Lescuyer (il fut pourvu le 6 janvier 1666. En 1670, il obtint un arrêt du Parlement de Bretagne contre les auteurs de désordres commis dans la paroisse de Saint-Briac, car « la plupart de ses paroissiens et autres des paroisses circonvoisines faisoient des assemblées et danses..., couroient les nuits aux filleries, renderies, bals et danses, au gui l'an neuf, déguisés et masqués, se déguisoient et alloient dans les églises travestis, contrefaisant les nouvelles mariées ; se rencontroient plusieurs coureurs de la nuit précédant le premier jour de mai, qu'ils appeloient Mazin-Mazaille, etc. » - Arrêts des Paroisses, I 41). Mathurin Lucas (décédé en 1685). Nicolas Boissel (il fut pourvu le 27 août 1685 ; décédé en 1717). Jean-Baptiste Hardy (il fut pourvu le 25 novembre 1717 ; décédé le 6 juin 1765). Gilles-Jean Apvril (il fut pourvu le 19 juin 1765 ; il résigna en faveur du suivant ; décédé en août 1777). François Eon (il fut pourvu le 10 septembre 1777 ; décédé le 20 octobre 1784). Jean-Baptiste Le Breton de la Millière (il fut pourvu le 29 octobre 1784, sur le refus de Isaac-Alain Doublet, nommé le 22 octobre. Il gouverna jusqu'à la Révolution). François-Mathurin Le Bret (1803-1832). Jean-Toussaint Hesnon (1832-1848). Joseph Rosty (1848, décédé en 1864). Romain Boisard (1864-1876) . Isidore Beloin (à partir de 1876), .....

Voir

![]() " Quelques

anciens faits divers de la paroisse de Saint-Briac (aujourd'hui Saint-Briac-sur-Mer)

".

" Quelques

anciens faits divers de la paroisse de Saint-Briac (aujourd'hui Saint-Briac-sur-Mer)

".

![]()

PATRIMOINE de SAINT-BRIAC-SUR-MER

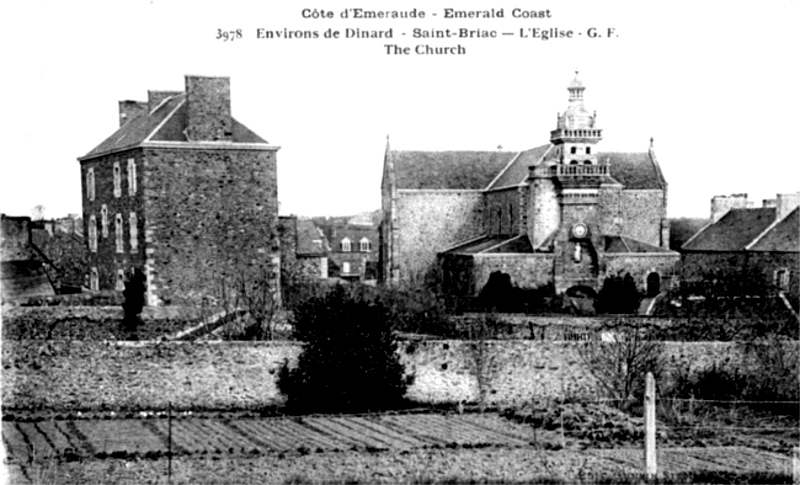

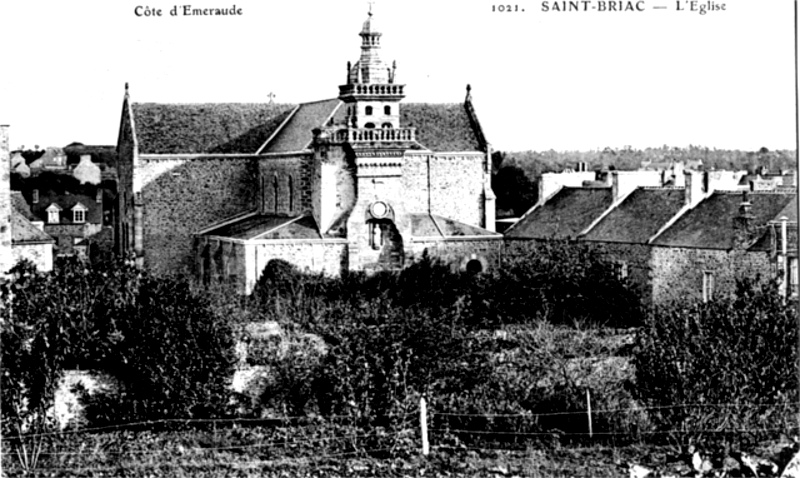

![]() l'église Saint-Briac

(XVIIème siècle), reconstruite entre 1870 et 1875 à l'emplacement

d'églises primitives datant de 1671 et du XI-XII-XIIIème siècle. Dédiée

à saint Briac, abbé, cette église a été reconstruite vers 1870 ; elle

se compose de trois nefs, d'un transept et de trois absides, le tout de

style roman moderne. Il n'est resté de l'ancien édifice que la tour, joli

clocher en pierre, qui domine toute la côte. Ce clocher surmonte le gâble

occidental de sa double galerie à jour et rappelle certaines tours du

Finistère ; au-dessus d'une balustrade en encorbellement s'élance un petit

dôme ajouré dont une croix forme l'amortissement. L'ancienne église avait

été rebâtie au XVIIème siècle : sur le mur extérieur du choeur on

lisait la date de 1671, et on dit qu'elle fut consacrée en 1673 par Mgr du

Guémadeuc. A cette occasion, Louis du Breil, comte de Pontbriant (ou

Pontbriand), y fit même une fondation. L'édifice se composait d'une nef

avec collatéraux à quatre travées, d'un transept et d'une abside à pans

coupés, le tout formant une croix latine. Les bas-côtés étaient en

appentis et chaque fenêtre était encadrée dans un gâble en pierre ; un

de ces gâbles, au Nord, portait la date de 1688. Sur le pignon de la

fenêtre voisine étaient sculptés deux poissons de chaque côté, et sur

le tympan on lisait : La charité des mariniers a baty ceste église.

Sur un des gâbles du Midi était écrit : M. J. M. a eu soin de cet

édifice, et la date 1688 était répétée sur la fenêtre prochaine.

Ces initiales désignent sans doute l'architecte, dont le nom n'est plus

connu que de Dieu. N'y a-t-il pas quelque chose de simple et de touchant

dans ces deux inscriptions (M. de la Bigne Villeneuve, Mélanges historiques

et archéologiques de Bretagne, II, 139). Le portail occidental, demeuré

debout, est en plein cintre. Au-dessus de la baie de cette porte s'ouvre un

second cintre découpé en plusieurs ressauts et formant ainsi une large

niche à la base du clocher ; cette arcade abrite une niche intérieure

renfermant une statue. Trois écussons, aujourd'hui martelés, sont

sculptés sur la même ligne, au-dessus de l'archivolte de ce second cintre

; en supériorité on voit un autre grand écusson portant : d'azur au

pont d'argent maçonné de sable, qui est de Pontbriant (ou Pontbriand),

timbré d'une couronne et entouré du cordon de l'Ordre de Saint-Michel.

Enfin, d'autres blasons apparaissaient naguère à l'extérieur des nefs.

Ces écussons étaient ceux des seigneurs de la Houlle et de Pontbriand.

Dès 1612, le sire de Pontbriant (ou Pontbriand) avait, en effet, une

chapelle prohibitive en cette église, car cette année-là Jean du Breil,

seigneur de Pontbriant, fonda par testament une messe tous les mercredis «

en l'église de Saint-Briac, dans la chapelle et à l'autel de Nostre-Dame,

vis-à-vis le tombeau dudit testateur estant dans ladite église ». Il

fonda aussi une autre messe le lundi dans sa chapelle de l'église de

Pleurtuit, et une autre le vendredi en sa chapelle de l'église de

Saint-Lunaire, et de plus la distribution d'une mine de blé en pain aux

pauvres de Pleurtuit le jour Saint-Jean-Baptiste, et autant aux pauvres de

Saint-Briac le jour de la Trinité. En 1627, l'ordinaire autorisa René du

Breil, seigneur de Pontbriant, à faire desservir dans la chapelle de son

manoir de Pontbriant (ou Pontbriand) les messes susdites fondées à

Pleurtuit et à Saint-Briac. Ce seigneur fonda en même temps en ce

sanctuaire une messe tous les dimanches, de sorte que le chapelain de

Pontbriant y disait la messe tous les lundis, mercredis et dimanches. Plus

tard, en 1678, Louis du Breil, comte de Pontbriant, déclara que « par

suite de l'annexion de la seigneurie de la Houlle à celle de Pontbriant,

faite en 1650 par le roi, il se trouvait seigneur supérieur, fondateur et

seul prééminencier en l'église de Saint-Briac, où se voient ses armes au

portail et ailleurs, ainsi que celles des seigneurs de Delbiest (d'argent à

une bande de gueules chargée de trois coquilles d'or), qui estoient

seigneurs de la Houlle en 1460 et jusqu'en 1520, avec leurs alliances »

; il déclara aussi qu'il avait « un tombeau eslevé de terre dans le

chanceau, une lisière armoyée autour de l'église, et dans les chapelles

les armes desdits seigneurs de la Houlle, et au-dessous desdites armes

celles des Boutier, seigneurs de la Garde » (Archives Nationales, P.

1710. — En 1682, Louis du Breil, comte de Pontbriant, possédait en

Saint-Briac les ruines du vieux château de la Planche, autrement dit la Roblinais,

la maison seigneuriale de la Ville-aux-Provôts, également ruinée, et le

manoir de la Garde). A l'intérieur de cette église, on remarquait au fond

des vasques de deux bénitiers des poissons en sautoir sculptés dans la

pierre. C'étaient comme les armes parlantes des pêcheurs qui avaient

contribué à l'érection du monument. Le Pouillé ms. de Saint-Malo

(1739-1767) nous dit, en effet : « La fabrique de Saint-Briac n'a aucun

revenu fixe, mais les habitans font en certains jours la pesche à son

profit, ce qui produit assez ». Les confréries du Saint-Sacrement et

du Rosaire étaient érigées en l'église de Saint-Briac au XVIIIème

siècle. En face de la grande porte est un reliquaire ou charnier, édicule

partie en bois, partie en maçonnerie, sans caractère architectonique. On

lit seulement le quatrain suivant sur une tablette fixée à la claire-voie

: Homme, voilà ton sort ! Pour toi quel souvenir ! Apprends en me voyant

qu'il faut enfin mourir. De votre piété j'implore l'assistance,

Secourez-moi, chrétiens, hâtez ma délivrance. Enfin, signalons un

beau et pittoresque calvaire, appelé la Croix-des-Marins, élevé naguère

près du bourg, sur un gigantesque amoncellement de pierres composant jadis

un monument mégalithique (Pouillé de Rennes). L'ancienne église, qui datait de 1671, se composait d'une nef avec deux

collatéraux, d'un transept, d'une abside à pans coupés, et d'un clocher

daté de 1671. La chapelle prohibitive des seigneurs de Pontbriand, comme

seigneurs de la Garde, était du côté Nord. Une litre aux armes des

seigneurs de Pontbriand entourait l'église au XVIIème siècle. Le choeur

de l'église renfermait jadis un tombeau élevé appartenant aux seigneurs

de la Houlle. L'ancienne église a été démolie en 1870, seule la tour carrée à l'Ouest, ornée de deux

galeries à balustres, a été conservée. Le clocher conserve une cloche de

1690 donnée par le seigneur de Pontbriand.

l'église Saint-Briac

(XVIIème siècle), reconstruite entre 1870 et 1875 à l'emplacement

d'églises primitives datant de 1671 et du XI-XII-XIIIème siècle. Dédiée

à saint Briac, abbé, cette église a été reconstruite vers 1870 ; elle

se compose de trois nefs, d'un transept et de trois absides, le tout de

style roman moderne. Il n'est resté de l'ancien édifice que la tour, joli

clocher en pierre, qui domine toute la côte. Ce clocher surmonte le gâble

occidental de sa double galerie à jour et rappelle certaines tours du

Finistère ; au-dessus d'une balustrade en encorbellement s'élance un petit

dôme ajouré dont une croix forme l'amortissement. L'ancienne église avait

été rebâtie au XVIIème siècle : sur le mur extérieur du choeur on

lisait la date de 1671, et on dit qu'elle fut consacrée en 1673 par Mgr du

Guémadeuc. A cette occasion, Louis du Breil, comte de Pontbriant (ou

Pontbriand), y fit même une fondation. L'édifice se composait d'une nef

avec collatéraux à quatre travées, d'un transept et d'une abside à pans

coupés, le tout formant une croix latine. Les bas-côtés étaient en

appentis et chaque fenêtre était encadrée dans un gâble en pierre ; un

de ces gâbles, au Nord, portait la date de 1688. Sur le pignon de la

fenêtre voisine étaient sculptés deux poissons de chaque côté, et sur

le tympan on lisait : La charité des mariniers a baty ceste église.

Sur un des gâbles du Midi était écrit : M. J. M. a eu soin de cet

édifice, et la date 1688 était répétée sur la fenêtre prochaine.

Ces initiales désignent sans doute l'architecte, dont le nom n'est plus

connu que de Dieu. N'y a-t-il pas quelque chose de simple et de touchant

dans ces deux inscriptions (M. de la Bigne Villeneuve, Mélanges historiques

et archéologiques de Bretagne, II, 139). Le portail occidental, demeuré

debout, est en plein cintre. Au-dessus de la baie de cette porte s'ouvre un

second cintre découpé en plusieurs ressauts et formant ainsi une large

niche à la base du clocher ; cette arcade abrite une niche intérieure

renfermant une statue. Trois écussons, aujourd'hui martelés, sont

sculptés sur la même ligne, au-dessus de l'archivolte de ce second cintre

; en supériorité on voit un autre grand écusson portant : d'azur au

pont d'argent maçonné de sable, qui est de Pontbriant (ou Pontbriand),

timbré d'une couronne et entouré du cordon de l'Ordre de Saint-Michel.

Enfin, d'autres blasons apparaissaient naguère à l'extérieur des nefs.

Ces écussons étaient ceux des seigneurs de la Houlle et de Pontbriand.

Dès 1612, le sire de Pontbriant (ou Pontbriand) avait, en effet, une

chapelle prohibitive en cette église, car cette année-là Jean du Breil,

seigneur de Pontbriant, fonda par testament une messe tous les mercredis «

en l'église de Saint-Briac, dans la chapelle et à l'autel de Nostre-Dame,

vis-à-vis le tombeau dudit testateur estant dans ladite église ». Il

fonda aussi une autre messe le lundi dans sa chapelle de l'église de

Pleurtuit, et une autre le vendredi en sa chapelle de l'église de

Saint-Lunaire, et de plus la distribution d'une mine de blé en pain aux

pauvres de Pleurtuit le jour Saint-Jean-Baptiste, et autant aux pauvres de

Saint-Briac le jour de la Trinité. En 1627, l'ordinaire autorisa René du

Breil, seigneur de Pontbriant, à faire desservir dans la chapelle de son

manoir de Pontbriant (ou Pontbriand) les messes susdites fondées à

Pleurtuit et à Saint-Briac. Ce seigneur fonda en même temps en ce

sanctuaire une messe tous les dimanches, de sorte que le chapelain de

Pontbriant y disait la messe tous les lundis, mercredis et dimanches. Plus

tard, en 1678, Louis du Breil, comte de Pontbriant, déclara que « par

suite de l'annexion de la seigneurie de la Houlle à celle de Pontbriant,

faite en 1650 par le roi, il se trouvait seigneur supérieur, fondateur et

seul prééminencier en l'église de Saint-Briac, où se voient ses armes au

portail et ailleurs, ainsi que celles des seigneurs de Delbiest (d'argent à

une bande de gueules chargée de trois coquilles d'or), qui estoient

seigneurs de la Houlle en 1460 et jusqu'en 1520, avec leurs alliances »

; il déclara aussi qu'il avait « un tombeau eslevé de terre dans le

chanceau, une lisière armoyée autour de l'église, et dans les chapelles

les armes desdits seigneurs de la Houlle, et au-dessous desdites armes

celles des Boutier, seigneurs de la Garde » (Archives Nationales, P.

1710. — En 1682, Louis du Breil, comte de Pontbriant, possédait en

Saint-Briac les ruines du vieux château de la Planche, autrement dit la Roblinais,

la maison seigneuriale de la Ville-aux-Provôts, également ruinée, et le

manoir de la Garde). A l'intérieur de cette église, on remarquait au fond

des vasques de deux bénitiers des poissons en sautoir sculptés dans la

pierre. C'étaient comme les armes parlantes des pêcheurs qui avaient

contribué à l'érection du monument. Le Pouillé ms. de Saint-Malo

(1739-1767) nous dit, en effet : « La fabrique de Saint-Briac n'a aucun

revenu fixe, mais les habitans font en certains jours la pesche à son

profit, ce qui produit assez ». Les confréries du Saint-Sacrement et

du Rosaire étaient érigées en l'église de Saint-Briac au XVIIIème

siècle. En face de la grande porte est un reliquaire ou charnier, édicule

partie en bois, partie en maçonnerie, sans caractère architectonique. On

lit seulement le quatrain suivant sur une tablette fixée à la claire-voie

: Homme, voilà ton sort ! Pour toi quel souvenir ! Apprends en me voyant

qu'il faut enfin mourir. De votre piété j'implore l'assistance,

Secourez-moi, chrétiens, hâtez ma délivrance. Enfin, signalons un

beau et pittoresque calvaire, appelé la Croix-des-Marins, élevé naguère

près du bourg, sur un gigantesque amoncellement de pierres composant jadis

un monument mégalithique (Pouillé de Rennes). L'ancienne église, qui datait de 1671, se composait d'une nef avec deux

collatéraux, d'un transept, d'une abside à pans coupés, et d'un clocher

daté de 1671. La chapelle prohibitive des seigneurs de Pontbriand, comme

seigneurs de la Garde, était du côté Nord. Une litre aux armes des

seigneurs de Pontbriand entourait l'église au XVIIème siècle. Le choeur

de l'église renfermait jadis un tombeau élevé appartenant aux seigneurs

de la Houlle. L'ancienne église a été démolie en 1870, seule la tour carrée à l'Ouest, ornée de deux

galeries à balustres, a été conservée. Le clocher conserve une cloche de

1690 donnée par le seigneur de Pontbriand.

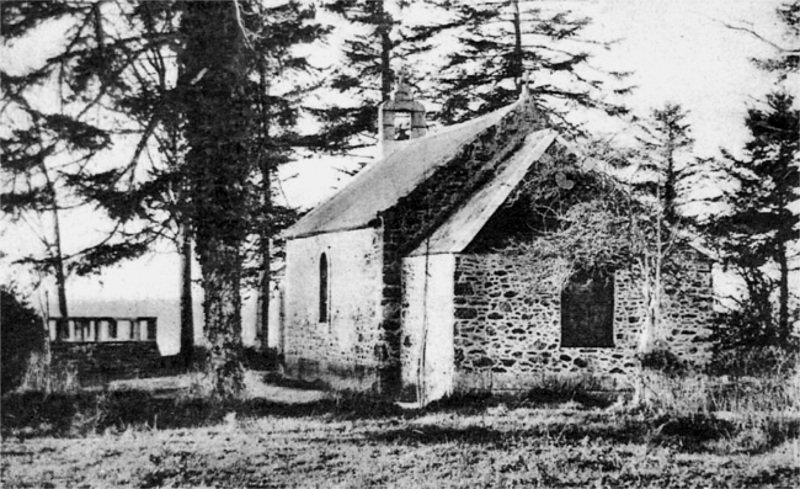

![]() la chapelle de

l'Epine-Notre-Dame (1833) encore surnommé chapelle Saint-Adam. Il s'agit

d'une ancienne chapelle mentionnée dès 1628. La chapelle est déclarée en ruine en 1682. L'ancienne

Chapelle Saint-Adam est reconstruite en 1688 sous le nom de Notre-Dame de l'Epine. Ancienne chapelle frairienne, elle est réédifiée en 1833.

Son campanile porte les dates de 1565, 1688 et 1833. La tradition prétend

qu'elle est construite sur l'emplacement d'une épine où l'on trouva une

statue de la Vierge. On y conserve l'ancienne cloche de la chapelle Saint-Adam et la statue de la

Vierge. A la fin du XIXème siècle, elle est en grande vénération dans

toute la contrée et les marins y font de nombreux pèlerinages ;

la chapelle de

l'Epine-Notre-Dame (1833) encore surnommé chapelle Saint-Adam. Il s'agit

d'une ancienne chapelle mentionnée dès 1628. La chapelle est déclarée en ruine en 1682. L'ancienne

Chapelle Saint-Adam est reconstruite en 1688 sous le nom de Notre-Dame de l'Epine. Ancienne chapelle frairienne, elle est réédifiée en 1833.

Son campanile porte les dates de 1565, 1688 et 1833. La tradition prétend

qu'elle est construite sur l'emplacement d'une épine où l'on trouva une

statue de la Vierge. On y conserve l'ancienne cloche de la chapelle Saint-Adam et la statue de la

Vierge. A la fin du XIXème siècle, elle est en grande vénération dans

toute la contrée et les marins y font de nombreux pèlerinages ;

![]() l'ancienne

chapelle de Saint-Pabu. Cette chapelle, dédiée à saint Tugdual, appelé

Pabu par les Bretons, se trouvait au village de la Chapelle, là où s'élève

aujourd'hui une croix très-vénérée, nommée Croix de Saint-Pabu. A la

fin du XIXème siècle on avait retrouvé les fondations de ce petit

sanctuaire (Pouillé de Rennes) ;

l'ancienne

chapelle de Saint-Pabu. Cette chapelle, dédiée à saint Tugdual, appelé

Pabu par les Bretons, se trouvait au village de la Chapelle, là où s'élève

aujourd'hui une croix très-vénérée, nommée Croix de Saint-Pabu. A la

fin du XIXème siècle on avait retrouvé les fondations de ce petit

sanctuaire (Pouillé de Rennes) ;

![]() l'ancienne chapelle

"Immaculée-Conception" du Vieux-Couvent (XIXème siècle) des Sœurs de la Sagesse (1700-1800) ;

l'ancienne chapelle

"Immaculée-Conception" du Vieux-Couvent (XIXème siècle) des Sœurs de la Sagesse (1700-1800) ;

![]() le calvaire des

marins (XIXème siècle), située au bourg de Saint-Briac. Il se trouve à l'emplacement d'un ancien

dolmen détruit vers 1850 ;

le calvaire des

marins (XIXème siècle), située au bourg de Saint-Briac. Il se trouve à l'emplacement d'un ancien

dolmen détruit vers 1850 ;

![]() la

croix située au village de la Chapelle. Cette croix remplace l'ancienne

Chapelle Saint-Pabu ou Saint-Tugdual ;

la

croix située au village de la Chapelle. Cette croix remplace l'ancienne

Chapelle Saint-Pabu ou Saint-Tugdual ;

![]() le château du Nessay

(XIX-XXème siècle). Il possédait un oratoire moderne à la fin du XIXème siècle ;

le château du Nessay

(XIX-XXème siècle). Il possédait un oratoire moderne à la fin du XIXème siècle ;

![]() l'ancien

château fort de la Houlle, mentionné dès le XIIème siècle dans le Roman

d'Aquin. La Houlle, château seigneurial de Saint-Briac, devait se trouver

au bord de la mer, dans la presqu'île qu'occupe le château moderne du

Nessay ; on y a trouvé à la fin du XIXème siècle des débris de

substructions et de vieux canons. De la terre de la Houlle dépendait en

1678 l'île Agot. Il est fait mention au XIIème siècle dans le Roman d'Aquin

de cette île et de la forteresse qui s'y trouvait alors. Il possédait jadis une chapelle

privée qui existait encore en 1678 et était fondée de messes. Cette

fondation fut transférée par les comtes de Pontbriand, seigneurs de la

Houlle, dans la chapelle de leur manoir de Pontbriand, en Pleurtuit. C'était le château

seigneurial de la paroisse. Propriété de la famille d'Elbiest en 1460 et

en 1520. Il est annexé en 1656 à la seigneurie de Pontbriand ;

l'ancien

château fort de la Houlle, mentionné dès le XIIème siècle dans le Roman

d'Aquin. La Houlle, château seigneurial de Saint-Briac, devait se trouver

au bord de la mer, dans la presqu'île qu'occupe le château moderne du

Nessay ; on y a trouvé à la fin du XIXème siècle des débris de

substructions et de vieux canons. De la terre de la Houlle dépendait en

1678 l'île Agot. Il est fait mention au XIIème siècle dans le Roman d'Aquin

de cette île et de la forteresse qui s'y trouvait alors. Il possédait jadis une chapelle

privée qui existait encore en 1678 et était fondée de messes. Cette

fondation fut transférée par les comtes de Pontbriand, seigneurs de la

Houlle, dans la chapelle de leur manoir de Pontbriand, en Pleurtuit. C'était le château

seigneurial de la paroisse. Propriété de la famille d'Elbiest en 1460 et

en 1520. Il est annexé en 1656 à la seigneurie de Pontbriand ;

![]() le lavoir (XXème siècle) ;

le lavoir (XXème siècle) ;

![]() 4 moulins

dont les moulins à vent de la Houlle (encore surnommé Moulin de Pierre

Allée) (XVIIème siècle), de la Marche, de la Tourelle, et le moulin à

eau de Rochegoude (XIXème siècle) ;

4 moulins

dont les moulins à vent de la Houlle (encore surnommé Moulin de Pierre

Allée) (XVIIème siècle), de la Marche, de la Tourelle, et le moulin à

eau de Rochegoude (XIXème siècle) ;

A signaler aussi :

![]() l'existence de

plusieurs monuments mégalithiques ;

l'existence de

plusieurs monuments mégalithiques ;

![]() la découverte de

haches, de monnaies romaines et gauloises ;

la découverte de

haches, de monnaies romaines et gauloises ;

![]() le Tertre-Girault et

la "pierre du diable" ;

le Tertre-Girault et

la "pierre du diable" ;

![]() l'ancien

manoir de la Garde. Propriété de la famille Boutier, puis de la famille du Breil en 1682 ;

l'ancien

manoir de la Garde. Propriété de la famille Boutier, puis de la famille du Breil en 1682 ;

![]() l'ancien

manoir de la Ville-aux-Provôts, situé route de Pleurtuit. Propriété de

la famille du Breil en 1682 ;

l'ancien

manoir de la Ville-aux-Provôts, situé route de Pleurtuit. Propriété de

la famille du Breil en 1682 ;

![]()

ANCIENNE NOBLESSE de SAINT-BRIAC-SUR-MER

La plus grande partie des propriétés de la famille Du Breil de Pontbriand en Saint-Briac-sur-Mer (anciennement Saint-Briac) provenait de la très ancienne baronnie de la Houlle dont elle avait fait l'acquisition en 1628, et dont ils avaient obtenu vers 1650 l'annexion féodale au comté de Pontbriand. C'est comme seigneurs de la Houlle que les du Breil de Pontbriand pouvaient prendre le titre de « seigneurs supérieurs et fondateurs de l'église, cimetière et presbytère de Saint-Briac » et y faire graver leurs armoiries. Un écusson, entouré du collier de Saint-Michel, que l'on a martelé au cours de la Révolution, est tout ce qui en subsiste encore aujourd'hui au-dessus du portail de la vieille tour de l'église. C'est aussi comme seigneurs de la Houlle que la totalité des dîmes de la paroisse de Saint-Briac (environ 1.200 livres en 1682), détournées de leur affectation première, leur appartenait ; le recteur et son vicaire devant se contenter par suite d'une très modeste portion « congrue », dont la quotité qui varia au cours du XVIIIème siècle, ne dépassait pas en 1700, 300 livres pour le premier et 80 livres pour le second. De même, c'est comme barons de la Houlle, que les du Breil de Pontbriand faisaient rendre la justice au bourg de Saint-Briac par les juges et autres officiers auxquels ils délivraient commission. Ceux-ci excerçaient en leur nom tous droits de haute, basse et moyenne justice. Les potences se trouvaient au Necey, alors appelé Ile Nychot. Toujours en qualité de barons de la Houlle, les du Breil pouvaient exiger que les pêcheurs de Saint-Briac leur remissent le premier maquereau qu'ils pêchaient dans la baie. En outre ils pouvaient les contraindre à vendre leur poisson aux marchands qui se présentaient au havre de la Houlle : toutefois, au cas où personne ne se trouvât là, il leur suffisait de superposer trois pierres au bord du rivage ; il leur était loisible ensuite de vendre leur pêche à qui leur plairait. Pour la perception des rentes féodales proprement dites, la terre de la Houlle était morcellée en plusieurs subdivisions appelées bailliages, dont le plus important nommé bailliage de Saint-Briac, s'étendait environ sur 285 journaux de terre (140 hectares), et 145 maisons. Un de ses tenanciers devait chaque année, pour sa part, à son seigneur, un cochet blanc au terme de la Saint-Gilles ; un autre, une paire de longe et une paire de « giste » à l'usage des oiseaux de vênerie ; le reste des rentes se composait de godets soit de blé, soit d'avoine, et plus rarement de redevances en argent. Au bailliage de Saint-Briac, s'ajoutaient les fiefs et bailliages de la Planche, aux environs de la Ville-Nizan, où les plus anciens aveux mentionnent les restes d'un vieux château avec tour, dit de la Planche ou de la Roblinais, situé dans le grand clos de la Planche [Note : Ce champ y compris celui de la Garenne, contenait presque 4 hectares ; au-dessous se voyait un vieil emplacement de moulin à eau probablement situé au bas de la Vallée-Gastorge], le bailliage du Bois-Perthuis, celui de la Fosse ou de l'Ermot (Armor, la mer) ; celui de la Roncière ; celui de la Fanouillère, celui des Mielles, et d'autres encore qu'il serait fastidieux d'énumérer (A. Le Masson).

Dans la liste des feudataires (teneurs de fief) des évêchés de Saint-Malo et Dol en 1480, on comptabilise la présence d'aucun noble de Saint-Briac-sur-Mer.

Voir

![]() "

La seigneurie de la Ville-aux-Provost

".

"

La seigneurie de la Ville-aux-Provost

".

Voir

![]() "

La baronnie de la Houlle, ses anciens possesseurs

".

"

La baronnie de la Houlle, ses anciens possesseurs

".

Voir

![]() "

Les ventes de la Révolution à Saint-Briac-sur-Mer

".

"

Les ventes de la Révolution à Saint-Briac-sur-Mer

".

© Copyright - Tous droits réservés.