|

Bienvenue chez les Pléboullais |

PLEBOULLE |

Retour page d'accueil Retour Canton de Matignon

La commune de Pléboulle ( |

ETYMOLOGIE et HISTOIRE de PLEBOULLE

Pléboulle vient du latin « plebes pauli » (paroisse de Paul).

Pléboulle est une ancienne paroisse primitive qui englobait jadis outre le territoire actuel de Pléboulle, ceux de Matignon (ou Saint-Germain de Matignon), Ruca, Saint-Cast, Saint-Potan et le Guildo (en Saint-Cast aujourd'hui).

Pléboulle (Plubole) est cité comme paroisse dès 1241 dans le cartulaire de l'abbaye de Saint-Aubin-des-Bois (Anc. év. III, 96, 121, 135,....). Cette abbaye a fait l'objet de nombreuses donations sur le territoire de Pléboulle : près du Clos Daan (ou Clos-Dam), au Gron de Porteladur (Port-à-la-Duc), aux clos Saint-Gilles.

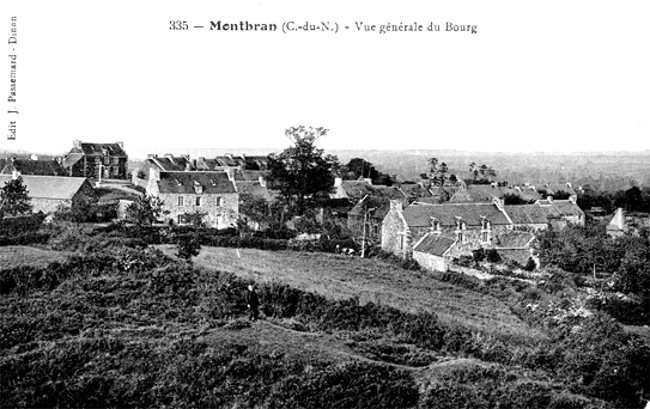

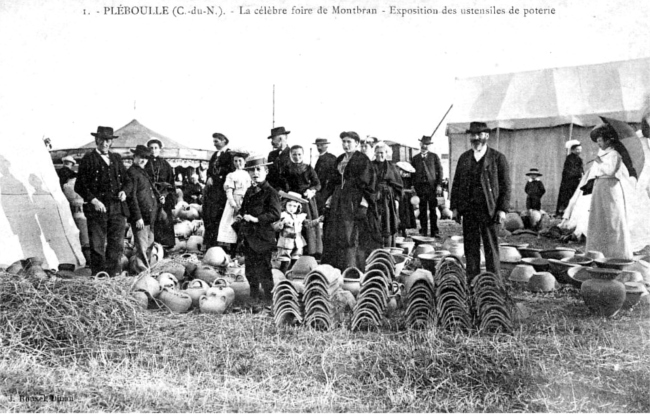

Certains lieux-dits tels que Sainte-Croix, l'Hôpital, le village du Temple semblent témoigner de la présence des Templiers et des Hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem. Une ancienne aumônerie est signalée au village du Temple. Cette aumônerie appartenait jadis aux Templiers ou aux Hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem. Les responsables de l'Ordre du Temple sont : Henri du Vergier (en 1261), Pierre de Banhol (en 1286), Barthelemy Morlet (de 1302 à 1303), Sergent Hélie Raynaud (de 1307 à 1308). Le monastère de la Sainte-Croix de Montbran (ainsi nommé en 1201) semble être également une ancienne possession des Templiers et/ou Hospitaliers.

La paroisse de Pléboulle appartient, sous l'Ancien Régime, au diocèse de Saint-Brieuc. L'ancienne paroisse de Pléboulle avait pour subdélégation Lamballe. La cure était à l'ordinaire (suivant Ogée) et à l'alternative (suivant le Pouillé de Tours). Au moment de la Révolution, M. de Valentinois était seigneur de cette paroisse qui dépendait du doyenné de Matignon Pléboulle élit sa première municipalité au début de 1790.

Lors des nominations aux succursales en 1803, à Pléboulle, l'évêque désigne d'abord Gilles Quétissant, puis définitivement Jean-François Trotel, malgré le préfet qui eût désiré ce poste pour André-Gilles Besret, 36 ans, ancien curé assermenté de la Bouillie et au dire du préfet « homme capable et régulier », mais que l'évêque refusa « comme ignorant et capable tout au plus de dire la messe ».

Par l'ordonnance du 15 mars 1826, la commune de Pléboulle cède :

![]() à celle de Saint-Pôtan, les villages des Vieilles Portes et du

Bois-Talva ;

à celle de Saint-Pôtan, les villages des Vieilles Portes et du

Bois-Talva ;

![]() à celle de Matignon en échange d'une fraction sise au sud du

village des Mares, une fraction sise entre le Gué et la saline des Sablons, une autre au

nord du village des Mottais et enfin le village de la Haute-Ville.

à celle de Matignon en échange d'une fraction sise au sud du

village des Mares, une fraction sise entre le Gué et la saline des Sablons, une autre au

nord du village des Mottais et enfin le village de la Haute-Ville.

On rencontre les appellations suivantes : Par. de Plubole (en 1241, en 1254, en 1260), Ploebole (en 1261), Plobole (en 1269, en 1274), Ploboule, Plouboulle (en 1278), Plobole, Plouboule (en 1280), Plobole (en 1283, en 1284), Plebole (en 1295), Pluboule (vers 1330), Pleuboulle, Pleboulle (en 1443), Pleboulle (en 1480), Pleuboulle (en 1510, en 1563), Pleboulle (en 1569).

Note : la commune de Pléboulle est formée des villages : Port-à-la-Duc, Criésoir, la Chapelle, Villena, la Ville-Neuve, l'Abbaye, le Temple, la Houpprie, Corbusson, les Liens, Caland, Ville-du-Montbrand, la Haute-Ville, le Clos-Dams, Bel-Air, etc … Parmi les lieux dits : Le Clos Saint-Gilles, près de l'Hôpital, et déjà mentionné en 1274.

Voir

![]() " Le

cahier de doléances de Pléboulle en 1789

".

" Le

cahier de doléances de Pléboulle en 1789

".

![]()

PATRIMOINE de PLEBOULLE

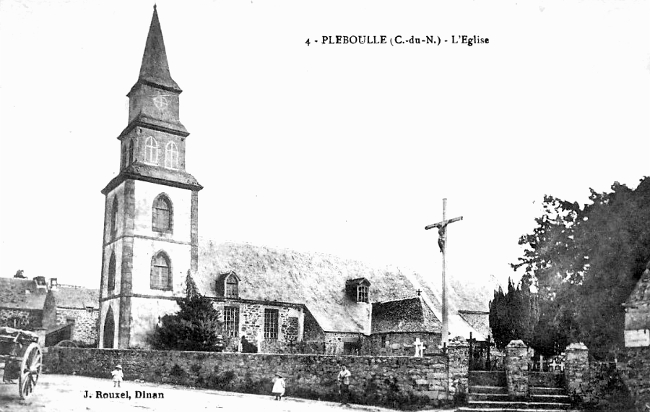

![]() l'église Saint-Paul

(XVII-XVIIIème siècle). Edifice lambrissé comprenant une nef d'abord sans

bas côtés puis avec bas côtés très étroits de trois travées et un

choeur. Sur le bas côté sud, grande chapelle à chevet polygonal

paraissant remonter au XVIIème siècle. Il date en majeure partie du XVIIIème

siècle, mais a été remanié à plusieurs reprises. La sacristie porte la

date de 1829 et le clocher celle de 1852. Une délibération du Conseil

municipal, en date du dimanche de la Quasimodo 1863, prévoyait la

reconstruction de l'église, en la prolongeant jusqu'à la limite

occidentale de la tour qui venait d'être reconstruite, en faisant des bas côtés

plus larges et deux chapelles latérales. Il y est dit : « Deux sortes

de petits bas côtés défigurent l'église actuelle et menacent presque

ruines ; la chapelle de la sainte Vierge, par suite de vétusté, tombe en

ruines, à l'intérieur du moins ; les trois autels latéraux ne sont

convenables ni à la Majesté de Dieu, ni à la foi de Pléboulle ; les murs

de la nef, solides peut-être, ont perdu leur équilibre, le lambris est

loin d'être convenable ». Les travaux n'eurent pas lieu, mais l'église

est bien entretenue (R. Couffon). Le bénitier date du XVème

siècle. Retable du maître-autel, chaire et confessionnaux du XVIIIème siècle

Statues anciennes de saint Paul, saint Joseph, saint Jean-Baptiste et

Crucifix. Le retable qui date du XVIIème siècle est

orné des statues de saint Jean-Baptiste et saint Paul ;

l'église Saint-Paul

(XVII-XVIIIème siècle). Edifice lambrissé comprenant une nef d'abord sans

bas côtés puis avec bas côtés très étroits de trois travées et un

choeur. Sur le bas côté sud, grande chapelle à chevet polygonal

paraissant remonter au XVIIème siècle. Il date en majeure partie du XVIIIème

siècle, mais a été remanié à plusieurs reprises. La sacristie porte la

date de 1829 et le clocher celle de 1852. Une délibération du Conseil

municipal, en date du dimanche de la Quasimodo 1863, prévoyait la

reconstruction de l'église, en la prolongeant jusqu'à la limite

occidentale de la tour qui venait d'être reconstruite, en faisant des bas côtés

plus larges et deux chapelles latérales. Il y est dit : « Deux sortes

de petits bas côtés défigurent l'église actuelle et menacent presque

ruines ; la chapelle de la sainte Vierge, par suite de vétusté, tombe en

ruines, à l'intérieur du moins ; les trois autels latéraux ne sont

convenables ni à la Majesté de Dieu, ni à la foi de Pléboulle ; les murs

de la nef, solides peut-être, ont perdu leur équilibre, le lambris est

loin d'être convenable ». Les travaux n'eurent pas lieu, mais l'église

est bien entretenue (R. Couffon). Le bénitier date du XVème

siècle. Retable du maître-autel, chaire et confessionnaux du XVIIIème siècle

Statues anciennes de saint Paul, saint Joseph, saint Jean-Baptiste et

Crucifix. Le retable qui date du XVIIème siècle est

orné des statues de saint Jean-Baptiste et saint Paul ;

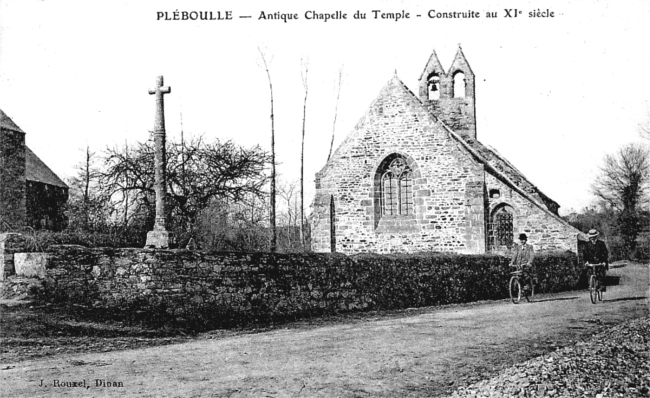

![]() la chapelle Notre-Dame du

Temple ou de la Croix (XIVème siècle), édifiée par les templiers et restaurée ou reconstruite

au XIVème siècle par Pierre du Guesclin, seigneur de Plancoët

dont elle porte les armes. Elle comprend une nef séparée du choeur par un

arc diaphragme soutenant un petit campanile, et un choeur à chevet droit

accosté du côté de l'évangile d'une chapelle privative communiquant avec

lui par deux arcades. La chapelle dépendait du Temple de la Nouée. L'édifice

actuel remonte au XIVème siècle et sa porte principale, à l'ouest, est

surmontée des armes de Pierre du Guesclin, seigneur de Plancoët, à qui

est due la construction (R. Couffon). Le

porche date du XVème siècle. La chapelle abrite les statues en bois

polychrome de la Vierge (XVIème siècle) et de la Vierge à l'Enfant (XVIIIème siècle) ;

la chapelle Notre-Dame du

Temple ou de la Croix (XIVème siècle), édifiée par les templiers et restaurée ou reconstruite

au XIVème siècle par Pierre du Guesclin, seigneur de Plancoët

dont elle porte les armes. Elle comprend une nef séparée du choeur par un

arc diaphragme soutenant un petit campanile, et un choeur à chevet droit

accosté du côté de l'évangile d'une chapelle privative communiquant avec

lui par deux arcades. La chapelle dépendait du Temple de la Nouée. L'édifice

actuel remonte au XIVème siècle et sa porte principale, à l'ouest, est

surmontée des armes de Pierre du Guesclin, seigneur de Plancoët, à qui

est due la construction (R. Couffon). Le

porche date du XVème siècle. La chapelle abrite les statues en bois

polychrome de la Vierge (XVIème siècle) et de la Vierge à l'Enfant (XVIIIème siècle) ;

![]() la

chapelle de Launay-Mottais, bénie le 28 septembre 1848. Petit édifice de

plan rectangulaire avec chevet arrondi. Elle renferme un Christ ancien

provenant de la chapelle Saint-Marc en Matignon ;

la

chapelle de Launay-Mottais, bénie le 28 septembre 1848. Petit édifice de

plan rectangulaire avec chevet arrondi. Elle renferme un Christ ancien

provenant de la chapelle Saint-Marc en Matignon ;

![]() les

anciennes chapelles aujourd'hui disparue : - la chapelle Saint-Jean. Elle dépendait

de la Croix-Huis, membre de Carentoir. - la chapelle de Calan. Permission

d'y célébrer la messe avait été accordée par Mgr. Denis de la Barde. -

la chapelle de la Reignerais, désaffectée en 1937. - la chapelle de

Montbran, mentionnée en ruines dès 1509. Elle avait été réparée au début

du XVème siècle par Guillaume Garnier, charpentier, et Geoffroy Garnier,

couvreur (R. Couffon) ;

les

anciennes chapelles aujourd'hui disparue : - la chapelle Saint-Jean. Elle dépendait

de la Croix-Huis, membre de Carentoir. - la chapelle de Calan. Permission

d'y célébrer la messe avait été accordée par Mgr. Denis de la Barde. -

la chapelle de la Reignerais, désaffectée en 1937. - la chapelle de

Montbran, mentionnée en ruines dès 1509. Elle avait été réparée au début

du XVème siècle par Guillaume Garnier, charpentier, et Geoffroy Garnier,

couvreur (R. Couffon) ;

![]() la croix du Temple (XVIIème siècle),

située dans l'enclos de la chapelle du Temple, ancien cimetière des pestiférés ;

la croix du Temple (XVIIème siècle),

située dans l'enclos de la chapelle du Temple, ancien cimetière des pestiférés ;

![]() la tour de Montbran (XIIème siècle).

Encore surnommée "tour sarrasine" (au XVIIIème

siècle). La tour est située à proximité d'anciennes chapelles

templières, comme Notre-Dame du Temple, et la chapelle Saint-Jean

aujourd'hui disparu (le portail de cette dernière se trouve au presbytère

de Hénanbihen). Seul souvenir, semble-t-il, de

l'ancien monastère de la Sainte-Croix de Montbran ;

la tour de Montbran (XIIème siècle).

Encore surnommée "tour sarrasine" (au XVIIIème

siècle). La tour est située à proximité d'anciennes chapelles

templières, comme Notre-Dame du Temple, et la chapelle Saint-Jean

aujourd'hui disparu (le portail de cette dernière se trouve au presbytère

de Hénanbihen). Seul souvenir, semble-t-il, de

l'ancien monastère de la Sainte-Croix de Montbran ;

![]() le manoir de La Motte-Colas

(XVème siècle), édifié, semble-t-il, par la famille Colas,

qui lui donna son nom. Propriété de Lancelot Colas en 1480, de Pierre des Noes en 1536 et

de Jacques Collas ou Colas en 1569. En 1260, Rolland Colas et Ollivier son fils, donnent

à l'abbaye de Saint-Aubin-des-Bois, la moitié d'une dîme qu'il

possédaient en Pléhérel. En 1274, Etienne Colas est possessionné en

Pléboulle. Cette terre noble relève par la suite de Limoëllan (Sévignac)

à cause d'une alliance au XVème siècle entre Louis de Dinan (juveigneur

de Rolland de Dinan, seigneur de Montafilant) et Jeanne Rousselot,

demoiselle de Limoëllan. Suite au décès de Guillaume Colas le 14 octobre

1425, la terre passe entre les mains de Bertrand (ou Jean) Colas (fils de

Pierre Colas et de Jeanne Michel) qui épouse en 1453 Mahaut (ou Marie) de

Gouyon du Vaurouault (fille de Jean Gouyon-Vaurouault et d'Isabelle du

Verger). Leur fille Catherine Colas, héritière de la Motte-Colas, épouse

en 1446 Jean Desnos, seigneur du Vaumeloysel (en Saint-Pôtan). Certaines

parties du fief relevaient aussi de Matignon. Le manoir était en ruines en

1739 et inhabité au XVIIIème siècle ;

le manoir de La Motte-Colas

(XVème siècle), édifié, semble-t-il, par la famille Colas,

qui lui donna son nom. Propriété de Lancelot Colas en 1480, de Pierre des Noes en 1536 et

de Jacques Collas ou Colas en 1569. En 1260, Rolland Colas et Ollivier son fils, donnent

à l'abbaye de Saint-Aubin-des-Bois, la moitié d'une dîme qu'il

possédaient en Pléhérel. En 1274, Etienne Colas est possessionné en

Pléboulle. Cette terre noble relève par la suite de Limoëllan (Sévignac)

à cause d'une alliance au XVème siècle entre Louis de Dinan (juveigneur

de Rolland de Dinan, seigneur de Montafilant) et Jeanne Rousselot,

demoiselle de Limoëllan. Suite au décès de Guillaume Colas le 14 octobre

1425, la terre passe entre les mains de Bertrand (ou Jean) Colas (fils de

Pierre Colas et de Jeanne Michel) qui épouse en 1453 Mahaut (ou Marie) de

Gouyon du Vaurouault (fille de Jean Gouyon-Vaurouault et d'Isabelle du

Verger). Leur fille Catherine Colas, héritière de la Motte-Colas, épouse

en 1446 Jean Desnos, seigneur du Vaumeloysel (en Saint-Pôtan). Certaines

parties du fief relevaient aussi de Matignon. Le manoir était en ruines en

1739 et inhabité au XVIIIème siècle ;

![]() le manoir de Launay-Mottais

(XVIIIème siècle). Propriété, semble-t-il, de Bertrand Collas en 1536 ;

le manoir de Launay-Mottais

(XVIIIème siècle). Propriété, semble-t-il, de Bertrand Collas en 1536 ;

![]() le moulin à eau de la Motte-Colas et les moulins à vent de

Rochlaud, de St Gilles, du Tertre-ès-Chats ;

le moulin à eau de la Motte-Colas et les moulins à vent de

Rochlaud, de St Gilles, du Tertre-ès-Chats ;

A signaler aussi :

![]() les deux bornes situées dans l'ancien cimetière ;

les deux bornes situées dans l'ancien cimetière ;

![]() l'ancien

manoir et l'ancienne chapelle édifiés par les seigneurs de Plancoët, en

ruines dès le XVIème siècle ;

l'ancien

manoir et l'ancienne chapelle édifiés par les seigneurs de Plancoët, en

ruines dès le XVIème siècle ;

![]() l'ancien

château de Pléboulle, aujourd'hui détruit. Il appartenait à

Jean de la Ferrière en 1471, à Robert Ferrière en 1480 et à Jehan

Ferrière en 1536. En 1023, Geoffroi de la Ferrière signait une donation

d'un prince de Dinan à l'abbaye de Saint-Florent. En 1315, Guillaume de la

Ferrière, bacheler du sire d'Avaugour, eut 40 sous par jour pour six

journées de marche tant pour aller en Brahant que pour en revenir. Roch de

la Ferrière fut gentilhomme ordinaire de Louis XII et maître des requêtes

de la reine duchesse Anne. Les de la Ferrière ont figuré dans une foule de montres ;

l'ancien

château de Pléboulle, aujourd'hui détruit. Il appartenait à

Jean de la Ferrière en 1471, à Robert Ferrière en 1480 et à Jehan

Ferrière en 1536. En 1023, Geoffroi de la Ferrière signait une donation

d'un prince de Dinan à l'abbaye de Saint-Florent. En 1315, Guillaume de la

Ferrière, bacheler du sire d'Avaugour, eut 40 sous par jour pour six

journées de marche tant pour aller en Brahant que pour en revenir. Roch de

la Ferrière fut gentilhomme ordinaire de Louis XII et maître des requêtes

de la reine duchesse Anne. Les de la Ferrière ont figuré dans une foule de montres ;

![]() la

découverte de deux bracelets en or ;

la

découverte de deux bracelets en or ;

![]() une

allée couverte, aujourd’hui disparue ;

une

allée couverte, aujourd’hui disparue ;

![]() la

tombe de Maria de la Motte-Rouge (1875), située au cimetière ;

la

tombe de Maria de la Motte-Rouge (1875), située au cimetière ;

Voir

![]() "

Informations

diverses sur la ville de Pléboulle ".

"

Informations

diverses sur la ville de Pléboulle ".

![]()

ANCIENNE NOBLESSE de PLEBOULLE

Le territoire de Pléboulle est dès le XIIIème siècle entre les mains des seigneurs de Plancoët.

Les anciennes maisons de Pléboulle étaient : La commanderie de la Guerche (avec haute justice). Launay-Caulnelais (avec basse justice) qui appartenait à Thomas de la Reignerais. La Ville-Salou (avec moyenne justice) qui appartenait à Lesquen de l'Argentaie. Le château de Pléboulle, dont nous avons déjà parlé, était passé aux mains de M. de Montbrand en 1780. La Ferrière appartenait, en 1471, à Jean, chevalier, seigneur de la Ferrière.

Lors de la "revue et monstre généralle des nobles, ennobliz,

exemptz et aultres tenantz fiefs nobles et subjects aux armes de l’Evesché de

Saint-Brieuc, tenue à Moncontour par haut et puissant Messire Tristan du

Perrier, Comte de Quintin ; noble et puissant Messire Guyon de la Motte,

Chevalier, sieur de l’Orfeuil et de Vauclerc ; Messire Amaury de la Moussaye,

Chevalier, sieur du dict lieu de la Moussaye, commissaires commis et députez par

mandement patent du Duc nostre souverain seigneur, quant à ce, les viije, ixe et

xe jours de janvier l’an mil iiiie lxix ", on mentionne, en janvier 1469, pour

Pléboulle :

– Me Robert Ferrière (350 l.) homme d’armes à 5 chevaulx, bien en

poinct.

– Bertrand Gouëon, en brigandine, arc, trousse, les bras couverts et

2 chevaux.

– Lancelot Collas, injonction d’arc et meilleur cheval.

– Jean

Labbé.

– Jean Jourdain.

– Bertrand Charlet.

– Robin Ribault, marié à la

bastarde de la Motte, en brigandine, salade, jusarme, épée.

– Guillaume

Jocet.

– Alain de Saint-Méloir.

– Guillaume de la Lande, en paltoc.

–

Margot Mahé.

– Dom Berthelot Mahé.

– Etienne Le Marchand, par Alain

Melier.

– Jean Martel.

– Olivier Le Bouchier, homme de bas état, par

Robert Le Bouchier.

– Robert Bourdais.

– Perrine Guyomar.

– Michel

Bourdais.

Lors d'une réformation de l'évêché de Saint-Malo en 1476 sont mentionnés à Pleuboulle (Pléboulle) les commissaires Me Mathelin Troussier, alloué de Lamballe et Me Bertrand Du Val, procureur de lad. Cour. Témoins nobles : Mre Raoul Ferier, seigneur de Lamottte rogon. Jehan de Noes, sr. du Bourg durant. J. Labbé, sr. de la Ville-louesel. Alain de St Meloir. Sont cités aussi les nobles suivants : P. Tortebarbe et Marquerite Mahé sa feme, à Gauffoze, nob., non contribuans. Bertheline Jocet, veuve Robin Bourdais, nob., fille de feu J. Jocet. P. Desnoes, fils et hoir des Noes, n. h.. Roland Rogon, à la tenue de Launay. Lancelot Colas, n. h.. J. Desnoes, à Lamotte Colas. J. Martel, n. h., mari de la fille de Olivier Bouchier, contributif. Estiene le Marchand, est en procez avec les paroissiens touchant sa noblesse, est d'ailleurs sergent de la Cour de Lamballe. Missire Robert Ferrière, à Lamotte rogon. Bertrand Goueon, à Beaucorps. Alain de St Meloir, n . h., marié à la fille de J. Du Bois, home de bas estat, sergent de la dame de Chasteauneuf, en sa seigneurie de la Rouxière aud. Bois. J. L'abbé, n. h., à la Ville-levallan. G. Jourdan , n . h ., demeure en sa tenue. (H. Des Salles).

Lors de la réformation du 4 mars 1536, sont mentionnées plusieurs maisons nobles de Pléboulle : la Motte (à Jehan Ferrière), Quesnoue et Launay (à un nommé Ferrière), Beaucorps (à François Gouyon), la Motte-Collas (à Pierre des Noes), la Ville-Oualan (à Jehan de Saint-Melets), le Clos-David et le Bourg-Durand (à Jehan de Saint-Melets), le Tertre-Baron (à Bertrand Collas ou Colas), Cryssouct (au sieur de Matignon), la Vrediere (à Olivier des Noes), Launay (à Bertrand Collas, sieur de la Ville-Hunault), Galivais (à Jehan des Cognetz, sieur du Boays-Berard ou Bois-Berard), Carvalan (à Des Cognetz), Calan (à François de La Lande), Boays-Talvatz ou Bois-Talvatz (à Geffroy de Saint-Melectz), les Preaux (à Hervé Gouyon).

Les Collas (Colas) de la Motte sont d'une famille d'ancienne chevalerie ayant possédé les seigneuries de Tertrébaron et de la Motte, en Pléboulle, — de la Ville-Hunaut, en Plurien, — du Bignon, en Noyal, — de la Barre, en Saint-Potan, — de la Baronnais, en Saint-Enogat, — de l'Epine, — de Bonord, — de Kergonval, — du Roslan, — d'Erbrée, en Talensac, et de l'Epronnière. Réformes et montres de 1469 à 1535, en Pléboulle, Plurien et Ruca, évêché de Saint-Brieuc. — Huit générations en 1669, et maintenue par arrêt du Parlement de 1743. Blason : D'argent, à l'aigle impériale de sable, becquée, membrée et couronnée de gueules. Devise : De tout temps immémorial. Collas a produit : Pierre, vivant en 1380, époux de Jeanne Michel, père de Bertrand, marié, en 1453, à Marie Gouyon de Vaurouault. — Deux volontaires à Saint-Cast, en 1758. — Deux filles à Saint-Cyr, depuis 1779. — Un chevalier de Saint-Lazare, en 1783. Branche aînée fondue au XVème siècle dans des Nos, puis Gouyon.

A la "montre" (réunion de tous les hommes d'armes) de Saint-Brieuc de 1480, on comptabilise la présence de 18 nobles de Pléboulle :

![]() Michel BOURDAES : porteur d’une brigandine et comparaît armé

d’une vouge ;

Michel BOURDAES : porteur d’une brigandine et comparaît armé

d’une vouge ;

![]() Robert BOURDAES

(20 livres de revenu) : porteur d’une brigandine et comparaît armé d’une vouge ;

Robert BOURDAES

(20 livres de revenu) : porteur d’une brigandine et comparaît armé d’une vouge ;

![]() Bertrand CHARLOT

(15 livres de revenu) ;

Bertrand CHARLOT

(15 livres de revenu) ;

![]() Lancelot COLAS de

la Motte (30 livres de revenu) : porteur d’une brigandine ;

Lancelot COLAS de

la Motte (30 livres de revenu) : porteur d’une brigandine ;

![]() Alain DE SAINCT

MELAIR (20 livres de revenu) ;

Alain DE SAINCT

MELAIR (20 livres de revenu) ;

![]() Guillaume DE LA

LANDE (40 livres de revenu) : porteur d’un paltoc et comparaît armé d’une vouge ;

Guillaume DE LA

LANDE (40 livres de revenu) : porteur d’un paltoc et comparaît armé d’une vouge ;

![]() Robert FERRIERE

(350 livres de revenu) : comparaît comme homme d’armes ;

Robert FERRIERE

(350 livres de revenu) : comparaît comme homme d’armes ;

![]() Bertrand GOUEON

de Beaucorps (120 livres de revenu) : porteur d’une brigandine et comparaît en archer ;

Bertrand GOUEON

de Beaucorps (120 livres de revenu) : porteur d’une brigandine et comparaît en archer ;

![]() Perrine GUYOMAR

(2 livres de revenu) ;

Perrine GUYOMAR

(2 livres de revenu) ;

![]() Guillaume JOSSES

(15 livres de revenu) ;

Guillaume JOSSES

(15 livres de revenu) ;

![]() Jehan JOURDAN (20

livres de revenu) : porteur d’une brigandine et comparaît armé d’une vouge ;

Jehan JOURDAN (20

livres de revenu) : porteur d’une brigandine et comparaît armé d’une vouge ;

![]() Jehan LABBE (5

livres de revenu) : porteur d’une brigandine et comparaît en archer ;

Jehan LABBE (5

livres de revenu) : porteur d’une brigandine et comparaît en archer ;

![]() Olivier LE

BOUCHIER (15 livres de revenu) : porteur d’une brigandine et comparaît armé d’une vouge ;

Olivier LE

BOUCHIER (15 livres de revenu) : porteur d’une brigandine et comparaît armé d’une vouge ;

![]() Estienne LE

MARCHAND (15 livres de revenu) : porteur d’une brigandine et comparaît armé

d’une jusarme ;

Estienne LE

MARCHAND (15 livres de revenu) : porteur d’une brigandine et comparaît armé

d’une jusarme ;

![]() Berthelot MAHE (5

livres de revenu) ;

Berthelot MAHE (5

livres de revenu) ;

![]() Margot MAHE (5

livres de revenu) ;

Margot MAHE (5

livres de revenu) ;

![]() Jehan MARTEL (10

livres de revenu) : porteur d’une brigandine et comparaît armé d’une vouge ;

Jehan MARTEL (10

livres de revenu) : porteur d’une brigandine et comparaît armé d’une vouge ;

![]() Robin

RIBAULT : porteur d’une brigandine et comparaît armé d’une jusarme ;

Robin

RIBAULT : porteur d’une brigandine et comparaît armé d’une jusarme ;

© Copyright - Tous droits réservés.