|

Bienvenue chez les Fréhélois |

FREHEL |

Retour page d'accueil Retour Canton de Matignon

La commune de Fréhel ( |

ETYMOLOGIE et HISTOIRE de FREHEL

Fréhel vient du breton « fré » (courant) et « hel » (haut).

Par arrêté préfectoral du 29 décembre 1972, Fréhel est formé par la fusion de deux communes : Pléhérel, où est situé le chef-lieu et Plévenon, commune associée. Pléhérel et Plévenon sont d'anciennes paroisses primitives.

Pléhérel (Pleherel) est cité vers 1092 à l'occasion de plusieurs donations à l'abbaye de Saint-Jacut : l'une par un certain Gautier, fils de Trehan-Mab, d'une terre au village de l'Abbaye, des villae Menvallis et Rehan, ainsi que de la moitié de Karrivan ; l'autre par un certain Hervelin, fils du prévôt Gernigon, d'un quart de ferme entre l'Abbaye (Abbatia Glaio) et le lieu de Sanctus Duicius (Saint-Aide ou Saint-Dei, semble-t-il), en réparation d'une maison incendiée en Lancieux.

Pléhérel apparaît comme paroisse dès 1159 dans un cartulaire de Saint-Aubin-des-Bois (Anciens Evêchés, III, 34, 122). C'est l'époque où l'abbaye de Saint-Aubin des Bois se rend acquéreur, pour une rente de 20 sous, de la terre de l'Abbaye (abbaye de Glayo, appelée plus tard Glayo-Moines, c'est-à-dire l'actuel bourg) appartenant à l'abbaye de Saint-Jacut : " Anno 1159 in nomine sancte et individue Trinitatis : hec est deffinicio pacti monachorum Sancti Jacuti ac monachorum Sancti Albini in nemore, qui, providentes utilitati utriusque cenobii, commutacionem utrique conventui placitam statuerunt monachi enim Sancti Jacuti quandam terram que dicitur abbacia Gleyon sitam in parrochia de Pleherel pro decima comitum et pro XXii solidis (NDLR : 20 sous) quos singulis annis in die festivitatis omnium sanctorum monachi Sancti Albini monachis Sancti Jacuti reddere annuerunt. Quam decimam Riviori (ou Kerioni) filius et Evigilardus assensu participum suorum Sancto Albino, accipientes ibidem religionis abitum, concesserunt. Si quis vero falsus calumpuiator proprephata terra monasterio Sancti Albini infestare presumserit, tucio monachorum Sancti Jacuti prout facultas eorum subpeditaverit illis non deerit. Hoc autem panctum (pactum) factum est cum Henricus preesset conventui Sancti Jacuti et Willelmus Sancti Albini : teste Martino atque Hugone priore, Gaufrido atque Judicaelo, Daniele sacerdote et Renaldo hujus cartule dictatore, presentibus et concedentibus Rivallono et Willelmo fratre ejus in quorum terraprefata decima accipitur ; et testes sunt Moyses prior et Evigilardus et Gaufridus de Quorrum, et Hugo filius Normanni atque filii ejus ; et W. Tournemine et multi alii ". A noter que la terre de Glayo avait été donnée à l'abbaye de Saint-Jacut, en 1092, par un nommé Hervelin, fils de Guernegou (ou Gernigon), prévôt. A l'exception des 16 journaux de terre de l'abbaye Glayo, l'abbaye Saint-Aubin-des-Bois possède, dans la paroisse de Pléhérel, un moulin à vent avec quelques pièces de terre (représentant une rente de 432 boisseaux de froment et 8 boisseaux sur la dîme du Port-à-la-Duc).

La paroisse devient en 1214, la propriété du seigneur de La Hunaudaye, Olivier de Tournemine (époux d'Edie de Penthièvre, fille de Rivallon, comte de Penthièvre et de Lamballe), dont le manoir est, par la suite, érigé en vicomté (il s'agit alors d'une donation par Pierre de Dreux, dit Mauclerc, des seigneuries de Landébia et de Pléhérel, avec la forêt de Lamballe). En 1264, le chevalier d'Yvias ainsi que son fils s'engage auprès de l'abbaye Saint-Aubin-des-Bois à payer 4 deniers pour des terres situées à Pléhérel. En 1279 les moines de l'abbaye payent 2 deniers pour la terre de la Hasaye, propriété d'Olivier dit Papebons. En 1254, Eudes, fils de Geoffroy Affile, loue à l'abbaye Saint-Aubin pour dix ans et pour 60 sous monnaie qu'elle a reçus, 4 arpents de terre situés à la Ville-Enogent en Pléhérel. En 1414, des habitants de Pléhérel refusent à Pierre de Prébu (abbé de l'abbaye Saint-Aubin-des-Bois), d'acquitter certaines redevances et corvées. En 1255, l'évêque de Saint-Brieuc, Andréas, règle un conflit portant sur des terres situées en la paroisse de Pléhérel, entre les moines et Etienne Le Franceis et Pierre Bannarre.

L'église de la paroisse de Pléhérel use d'un sceau dès 1254. Certains lieux-dits de Pléhérel tels que l'Hôpital semblent révéler la présence des templiers et des hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem. Une ancienne aumônerie, appartenant aux Hospitaliers et citée dans un acte de 1160 (charte de Conan IV), est signalée au village de L'Hôpital. Une autre aumônerie, appartenant aux Templiers et mentionnée en 1182, est signalée au Port-à-la-Duc.

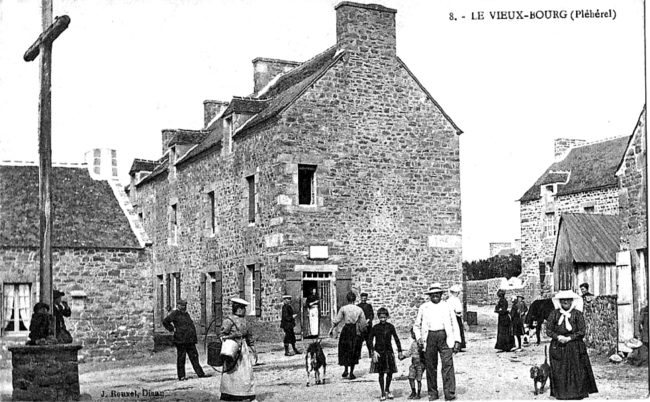

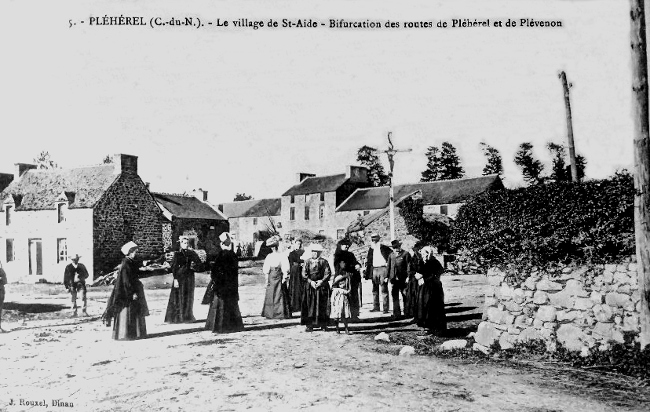

La paroisse de Pléhérel appartient, sous l'Ancien Régime, au diocèse de Saint-Brieuc. L'ancienne paroisse de Pléhérel dépendait de la subdélégation de Lamballe et du ressort de Jugon. Le comte de Rieux en était le seigneur au moment de la Révolution. La cure était à l'alternative suivant le Pouillé de Tours (Ogée dit à l'ordinaire). Pléhérel élit sa première municipalité au début de 1790. Durant la Révolution, la paroisse de Pléhérel dépendait du doyenné de Matignon. Lors des nominations aux succursales en 1803, à Pléhérel, l'évêque nomme Louis Bichemin, 47 ans, assermenté lamballais, et l'y maintient malgré les observations du préfet qui écrivait ce qui suit : « M. Bichemin est certainement un prêtre très méritant et loin de vouloir l'exclure des places, le préfet l'a proposé pour la succursale de Pordic, attendu qu'il ne peut autant par esprit de justice, que par déférence pour le voeu du peuple, consentir à ce qu'il remplace à Pléhérel, M. Jean Bouétard, 53 ans, prêtre assermenté qui réside sur la commune depuis 22 ans et la dessert depuis 12 ans. Cet ecclésiastique, instruit et de bonnes moeurs, réunit tous les suffrages. M. l'évêque a reçu une députation à ce sujet. Enfin les habitants ont exprimé leur voeu au Premier Consul par une requête qui sera jointe au présent avis ». A quoi l'évêque répond que « M. Boüetard a semé et entretenu le trouble dans le canton, aussi, pour y ramener la tranquillité, il est nécessaire de l'en faire sortir, et du reste, seul le maire de Pléhérel y désire son maintien ». Le chef-lieu du bourg, aujourd'hui au village de l'Abbaye, se situait jusqu'en 1862 au Vieux-Bourg.

Voir

![]() " Le

cahier de doléances de Pléhérel en 1789

".

" Le

cahier de doléances de Pléhérel en 1789

".

Plévenon (Plevenino) apparaît pour la première fois vers 1214 lors de donations à l'abbaye de Saint-Aubin des Bois : l'une par Etienne Goion ou Goueon (ou Gouyon), seigneur de Matignon (château connu depuis 1588 sous le nom de Latte) et l'autre à Trécelin. La chapelle et le bailliage de Saint-Gérand, avec sa maladrerie de Saint-Jean de l'hôpital sont d'anciennes possessions de l'abbaye de Léhon.

La paroisse de Plévenon (Plovenon) est mentionnée dès 1240. Elle est d'ailleurs citée plusieurs fois dans le cartulaire de l'abbaye de Saint-Aubin des Bois (Anc. év. III, 50, 94, 126, ...). La paroisse de Plévenon appartient, sous l'Ancien Régime, au diocèse de Saint-Brieuc. L'ancienne paroisse de Plévenon dépendait de la subdélégation de Lamballe et du ressort de Jugon. La cure était à l'alternative. Plévenon élit sa première municipalité au début de 1790. Lors des nominations aux succursales en 1803, à Plévenon, l'évêque désigne François Orhan et le maintient malgré les observations du préfet qui eût désiré y voir conserver Guy Le Mée, curé assermenté de cette paroisse. « Ce prêtre, écrivait-il, mérite sous tous les rapports d'y être maintenu, puisque à une possession, longue de 44 ans, il réunit la confiance des habitants ainsi que des talents si bien reconnus que M. de Bellescize, alors évêque de Saint-Brieuc, l'avait nommé chef des Conférences Ecclésiastiques. Ne serait-il pas contraire à toutes les notions de justice de déplacer et qui plus est, de priver de place un ancien titulaire, capable d'exercer, lorsque par ses talents et ses services, il a des droits si réels à ce qu'on lui conserve sa paroisse ». Mais ce raisonnement ne toucha point l'évêque qui répondit au préfet « que la paroisse de Plévenon est tout à fait en désordre et que M. Le Mée complètement invalide, est incapable d'y remédier, et que M. Orhan qui a longtemps travaillé à Plévenon avant la Révolution et qui réunit aux talents de son esprit un caractère pacifique, a tout ce qu'il faut pour y réussir et qu'il y est du reste désiré ».

Voir

![]() "

L'ancienne paroisse de Plévenon

".

"

L'ancienne paroisse de Plévenon

".

Voir

![]() " Le

cahier de doléances de Plévenon en 1789

".

" Le

cahier de doléances de Plévenon en 1789

".

En 1870, le bourg de Fréhel se déplace et quitte le bord de mer. En 1924, la station balnéaire de Sables-d'Or-les-Pins est créée.

Pour Pléhérel, on rencontre les appellations suivantes : Plebs Pleherel (vers 1092), Par. de Pleherel (en 1159), Pleherel (en 1160, en 1214, en 1447, en 1569), Ploherel (vers 1330).

Pour Plévenon, on rencontre les appellations suivantes : Plevenino (en 1214), Par. de Plovenon (en 1240), Plevenon (en 1256, en 1272), Plovenon (en 1282), Eccl. de Plevenon (vers 1330), Pleuvenon (en 1536, en 1557).

Note 1 : l'ancienne commune de Pléhérel est formée des villages : la Ville-Men, Claire-Vue, la Chapelle-Anizan, la Ville-Morheu, les Rues, la Ville-Nieux, Belêtre, Port-à-la-Duc, Saint-Aide, Carrieu, l'Hôpital ou la Ville-Durand, Saint-Sébastien, etc ... Parmi les villages : l'Hôpital, possédé dès 1160 par les hospitaliers de Saint-Jean ; l'Abbaye, dite abbaye Gleyo, petit fief donné à Saint-Jacut vers 1092 par Gauthier, fils de Trehan-Mab, et échangé avec les moines de Saint-Aubin-des-Bois vers 1159 ; Saint-Mirel ; la Chapelle-Anizan ; Saint-Duicius mentionné à la fin du XIème siècle.

Note 2 : l'ancienne commune de Plévenon est formée des villages : les Vaux ou la Maladrerie, Ville-Hingant, Bénard, Ville-Hardrieux, Ville-Boutier, Ville-Menier, la Latte, Ville-Galopin, Roche-Lossoy, Saint-Géran, la Motte, Tertre-Venelle, la Teusse, Ville-Héry, Grand-Trécelin, Petit-Trécelin, l'Hôpital Saint-Jean, etc …

![]()

PATRIMOINE de FREHEL

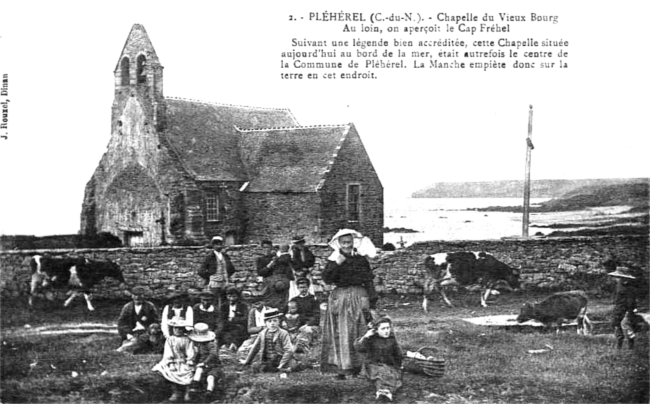

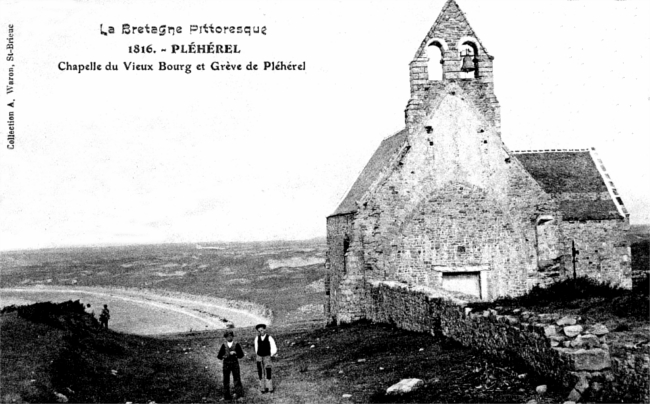

![]() l'ancienne église paroissiale

(XIV-XVème siècle) ou chapelle Saint-Hilaire,

située au Vieux-Bourg de Pléhérel et reconstruite en 1786. Eglise paroissiale

(XVI-XVIIIème siècle), elle est réduite en chapelle en 1870. Saint-Hilaire est un évêque de

Poitiers du IVème siècle. Reconstruite en 1786, elle ne comprend plus que

l'ancien choeur avec chapelle privative au sud, toute la partie occidentale

de l'église depuis l'arc diaphragme ayant été rasée. Une porte en anse

de panier du XVIème siècle et une piscine du XVIème siècle, qui avaient

été réutilisées au XVIIIème siècle, subsistent encore. Le choeur date de 1786.

" On y a transporté, en 1939, les restes de la verrière de la

chapelle de Saint-Sébastien. Tableau très médiocre du Rosaire portant

l'inscription : Blevin aîné pinxit 1828, vitrail moderne de Rault "

(R. Couffon). L'huile sur toile représentant " L'Enfant

Jésus et saint Joseph " date de la fin du XVIIème siècle. L'albâtre

(Saint Crépin et saint Crépinien) date du XVème siècle. La chapelle

abrite de nombreuses statues du XVIème siècle : celles de saint

Jacques le Majeur, de sainte Anne, de saint Antoine et une Pietà. Quatre

statues datent du XVIIème siècle, figurant saint Hilaire, saint Nicolas,

saint Joseph et Notre-Dame du Bon Secours. La " Vierge

à l'Enfant " ou Notre-Dame du Bon Secours, oeuvre de Gervais II

Delabarre, date de 1674. Près du Christ se trouvent deux statues, représentant saint

Michel (XVIème siècle) et un ange gardien (XVIIIème siècle).

On y a découvert, dans une sépulture collective

située au nord de la chapelle, quatre stèles mérovingiennes, ornées de

croix pattées et d'une croix potencée ;

l'ancienne église paroissiale

(XIV-XVème siècle) ou chapelle Saint-Hilaire,

située au Vieux-Bourg de Pléhérel et reconstruite en 1786. Eglise paroissiale

(XVI-XVIIIème siècle), elle est réduite en chapelle en 1870. Saint-Hilaire est un évêque de

Poitiers du IVème siècle. Reconstruite en 1786, elle ne comprend plus que

l'ancien choeur avec chapelle privative au sud, toute la partie occidentale

de l'église depuis l'arc diaphragme ayant été rasée. Une porte en anse

de panier du XVIème siècle et une piscine du XVIème siècle, qui avaient

été réutilisées au XVIIIème siècle, subsistent encore. Le choeur date de 1786.

" On y a transporté, en 1939, les restes de la verrière de la

chapelle de Saint-Sébastien. Tableau très médiocre du Rosaire portant

l'inscription : Blevin aîné pinxit 1828, vitrail moderne de Rault "

(R. Couffon). L'huile sur toile représentant " L'Enfant

Jésus et saint Joseph " date de la fin du XVIIème siècle. L'albâtre

(Saint Crépin et saint Crépinien) date du XVème siècle. La chapelle

abrite de nombreuses statues du XVIème siècle : celles de saint

Jacques le Majeur, de sainte Anne, de saint Antoine et une Pietà. Quatre

statues datent du XVIIème siècle, figurant saint Hilaire, saint Nicolas,

saint Joseph et Notre-Dame du Bon Secours. La " Vierge

à l'Enfant " ou Notre-Dame du Bon Secours, oeuvre de Gervais II

Delabarre, date de 1674. Près du Christ se trouvent deux statues, représentant saint

Michel (XVIème siècle) et un ange gardien (XVIIIème siècle).

On y a découvert, dans une sépulture collective

située au nord de la chapelle, quatre stèles mérovingiennes, ornées de

croix pattées et d'une croix potencée ;

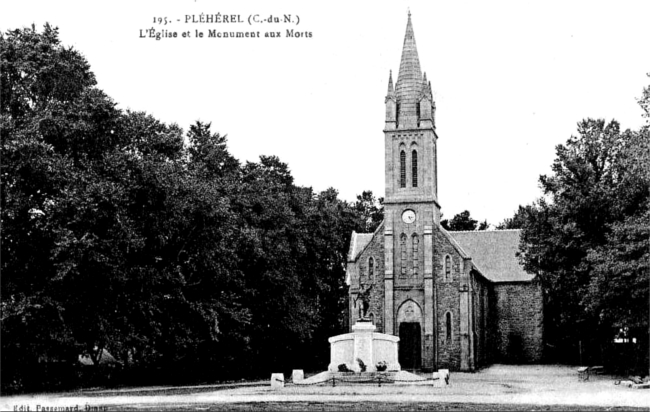

![]() l'église

Saint-Hilaire, au nouveau bourg. Edifice en forme de croix latine. L'ancien

bourg de Pléhérel étant au bord de la mer et très excentrique par

rapport à la paroisse, on résolut au XIXème siècle de construire une église

plus centrale près de la ferme de l'Abbaye. Les plans en furent établis le

5 mai 1866 par M. Maignan et la première pierre bénite le 21 avril 1868.

Elle porte l'inscription : A. DAVID, évêque ; ADAM, recteur, GUEN, maire.

La bénédiction de l'église non terminée, fut faite le jour de Noël

1870. La tour et la façade furent construites par M. Reglain à qui les

travaux furent adjugés le 16 octobre 1875 sur plans de M. Maignan du 11

avril 1874. Mobilier : Statues anciennes de saint Sébastien et de saint

Fabien (ancien saint Louis), moderne de saint Brieuc. Vitrail moderne du

chevet des ateliers Rault (R. Couffon) ;

l'église

Saint-Hilaire, au nouveau bourg. Edifice en forme de croix latine. L'ancien

bourg de Pléhérel étant au bord de la mer et très excentrique par

rapport à la paroisse, on résolut au XIXème siècle de construire une église

plus centrale près de la ferme de l'Abbaye. Les plans en furent établis le

5 mai 1866 par M. Maignan et la première pierre bénite le 21 avril 1868.

Elle porte l'inscription : A. DAVID, évêque ; ADAM, recteur, GUEN, maire.

La bénédiction de l'église non terminée, fut faite le jour de Noël

1870. La tour et la façade furent construites par M. Reglain à qui les

travaux furent adjugés le 16 octobre 1875 sur plans de M. Maignan du 11

avril 1874. Mobilier : Statues anciennes de saint Sébastien et de saint

Fabien (ancien saint Louis), moderne de saint Brieuc. Vitrail moderne du

chevet des ateliers Rault (R. Couffon) ;

![]() la chapelle Saint-Sébastien (1536),

située en Pléhérel. Sans doute élevée par les Hospitaliers de

Saint-Jean de Jérusalem, elle est reconstruite au début du XVIème siècle

et achevée en 1536 (inscription sur une colonne de la nef). Edifice de plan

rectangulaire avec chapelle privative au sud séparée par deux arcades. Sur

l'un des piliers, inscription en lettres gothiques : ceste bat. fust p. b.

cozic m. l'an m. V C XXXVI. Erigée en chapelle de secours le 7 août 1806

et restaurée en 1899, elle est mentionnée en ruines en 1935. Elle est

restaurée entre 1970 et 1995. C'est un édifice très soigné avec corniche

et contreforts bien moulurés. Mobilier : Panneaux de verrière du XVIème

siècle représentant le martyre de saint Sébastien, transportés en 1939

à l'église du Vieux Bourg. Statues anciennes : saint Crépin et saint Crépinien,

groupe en albâtre anglais du XVIème siècle, classé le 31 janvier 1936,

saint Sébastien, saint Roch, saint Fabien, saint Hilaire, sainte Antoine

ermite (R. Couffon). Le vitrail de Saint-Sébastien date du milieu

du XVIème siècle. Le statuaire date du XVI-XVIIème siècle ;

la chapelle Saint-Sébastien (1536),

située en Pléhérel. Sans doute élevée par les Hospitaliers de

Saint-Jean de Jérusalem, elle est reconstruite au début du XVIème siècle

et achevée en 1536 (inscription sur une colonne de la nef). Edifice de plan

rectangulaire avec chapelle privative au sud séparée par deux arcades. Sur

l'un des piliers, inscription en lettres gothiques : ceste bat. fust p. b.

cozic m. l'an m. V C XXXVI. Erigée en chapelle de secours le 7 août 1806

et restaurée en 1899, elle est mentionnée en ruines en 1935. Elle est

restaurée entre 1970 et 1995. C'est un édifice très soigné avec corniche

et contreforts bien moulurés. Mobilier : Panneaux de verrière du XVIème

siècle représentant le martyre de saint Sébastien, transportés en 1939

à l'église du Vieux Bourg. Statues anciennes : saint Crépin et saint Crépinien,

groupe en albâtre anglais du XVIème siècle, classé le 31 janvier 1936,

saint Sébastien, saint Roch, saint Fabien, saint Hilaire, sainte Antoine

ermite (R. Couffon). Le vitrail de Saint-Sébastien date du milieu

du XVIème siècle. Le statuaire date du XVI-XVIIème siècle ;

Nota : La chapelle Saint Sébastien en Pléhérel, d'une construction très soignée, sera bientôt à l'état de ruines si l'on n'y porte rapidement remède [Note : Visite d'août 1934. Cette chapelle était très fréquentée au Moyen Age. Tous les ans " Messieurs du clergé et le général des nobles bourgeois de la ville et des faubourgs de Lamballe " s'y rendaient en procession (Chanoine Dutemple, Histoire de Lamballe, t I, p 270 et suiv.)]. La toiture est en effet effondrée, une partie de la verrière est détruite, et l'on n'a même pas mis à l'abri les statues intéressantes qu'elle renferme. L'édifice porte la date de 1536 et la verrière date de cette époque, si l'on en juge par les costumes des personnages qui subsistent encore. La maîtresse vitre est séparée verticalement par deux meneaux en trois lancettes ; mais la verrière, elle, est divisée horizontalement en trois scènes superposées. Seule, celle du haut demeure entière et représente le premier martyre de saint Sébastien, ainsi que nous l'apprend d'ailleurs l'inscription suivante : « Saint Sébastien par l'empereur Dioclétian fut tiré à quelques flesches ». Sur une prairie verte, le saint, attaché nu à un arbre, est percé de flèches par deux archers. Celui de gauche bande son arc. Il est en casaque et toque jaunes, et porte des chausses rouges à crevés très sommairement indiqués ; à terre son carquois violet. Le bourreau de droite, une flèche à la main, se prépare à tirer. Il porte un pourpoint rouge à crevés jaunes et manches brodées, et des chausses jaunes. Il y a peu d'années encore, la scène du dessous, presque complète, représentait le second martyre de saint Sébastien. Le saint, attaché nu à une colonne, était fustigé par deux bourreaux en riches costumes, en présence de l'empereur. Seul, aujourd'hui, le bourreau de gauche subsiste, brandissant son fouet. Il est en justaucorps argent et chausses vertes. Les architectures de cette verrière et notamment les colonnes encadrant la scène supérieure sont extrêmement lourdes, ainsi, d'ailleurs que les personnages. Certains détails d'ornementation, tels que les décors de pilastres, et certaines figures, notamment celle du bourreau brandissant un fouet sont de bonne exécution. L'ensemble reste néanmoins de second ordre et bien inférieur à plusieurs verrières représentant le même sujet, celle de Triel, par exemple. Ce vitrail est cependant digne d'intérêt et il serait à souhaiter que les panneaux subsistants fussent démontés et mis à l'abri rapidement (Contribution à l'étude des anciennes verrières - Société d'Emulation des Côtes-d'Armor, 1935).

![]() la chapelle Notre-Dame-de-la-Délivrance (1788-XIXème

siècle), située à La Roche-Lossois. Il s'agit d'une chapelle de forme

rectangulaire, reconstruite en 1788. Elle est restaurée en 1813,

réconciliée le 2 octobre 1827, puis restaurée à nouveau au

XXème siècle ;

la chapelle Notre-Dame-de-la-Délivrance (1788-XIXème

siècle), située à La Roche-Lossois. Il s'agit d'une chapelle de forme

rectangulaire, reconstruite en 1788. Elle est restaurée en 1813,

réconciliée le 2 octobre 1827, puis restaurée à nouveau au

XXème siècle ;

![]() la

chapelle Saint-Michel (XIV-XVème siècle - 1719), située au Fort La Latte

et mentionnée dans les textes dès le début du XVème siècle. Les vieux

titres la désignent sous le nom de "capella Castri de Roca-Goyon".

Elle est fondée par la famille Goyon. L'édifice est

reconstruit en 1719 ;

la

chapelle Saint-Michel (XIV-XVème siècle - 1719), située au Fort La Latte

et mentionnée dans les textes dès le début du XVème siècle. Les vieux

titres la désignent sous le nom de "capella Castri de Roca-Goyon".

Elle est fondée par la famille Goyon. L'édifice est

reconstruit en 1719 ;

![]() l'ancienne

chapelle Sainte-Ayde, située en Pléhérel et détruite. Le 25 nivôse an

XII, la chapelle Sainte-Ayde avait été érigée par erreur en chapelle

annexe, bien que chapelle particulière. L'évêque demanda en échange la

chapelle Saint-Sébastien ce qui lui fut accordé le 7 août 1806. La

chapelle Sainte-Ayde est alors dite « indécente et en décadence

» (R. Couffon) ;

l'ancienne

chapelle Sainte-Ayde, située en Pléhérel et détruite. Le 25 nivôse an

XII, la chapelle Sainte-Ayde avait été érigée par erreur en chapelle

annexe, bien que chapelle particulière. L'évêque demanda en échange la

chapelle Saint-Sébastien ce qui lui fut accordé le 7 août 1806. La

chapelle Sainte-Ayde est alors dite « indécente et en décadence

» (R. Couffon) ;

![]() l'ancienne

chapelle Notre-Dame, située en Pléhérel et détruite. Elle servait de

casernement en 1806 ;

l'ancienne

chapelle Notre-Dame, située en Pléhérel et détruite. Elle servait de

casernement en 1806 ;

![]() une croix à double traverse, près de l'église du Vieux-Bourg ;

une croix à double traverse, près de l'église du Vieux-Bourg ;

![]() le

calvaire de la Roche-au-Gygron, situé à Plévenon (XV-XVIème siècle) ;

le

calvaire de la Roche-au-Gygron, situé à Plévenon (XV-XVIème siècle) ;

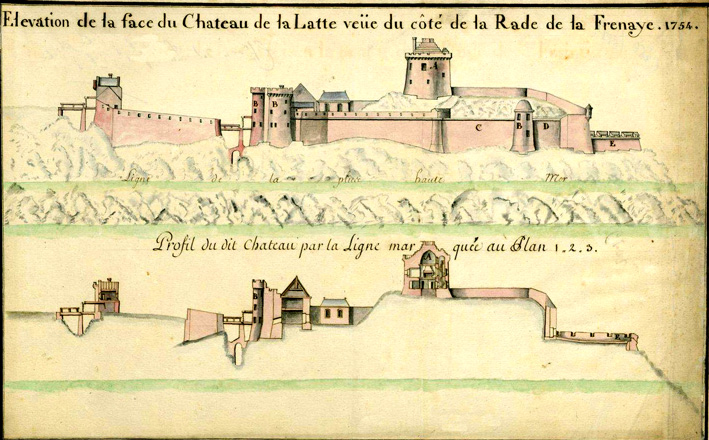

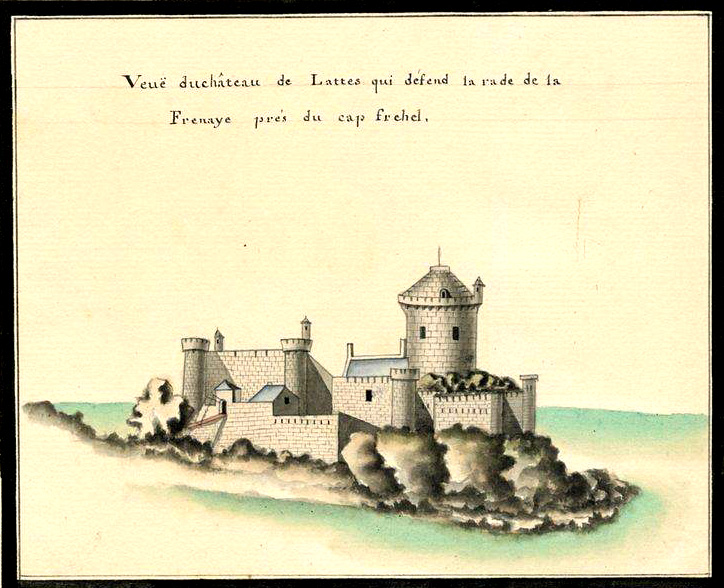

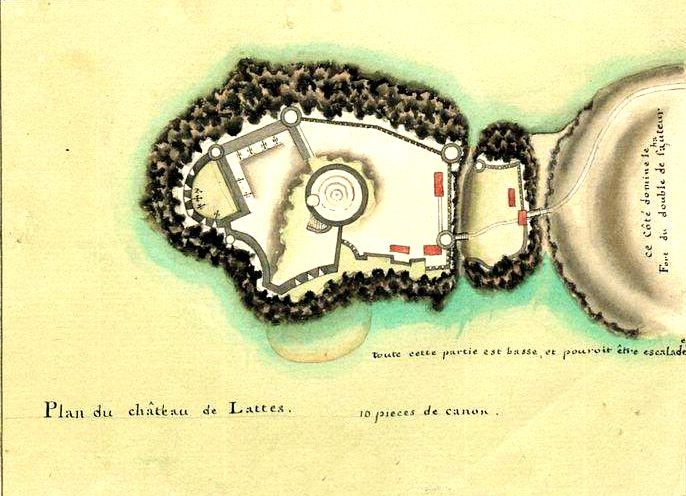

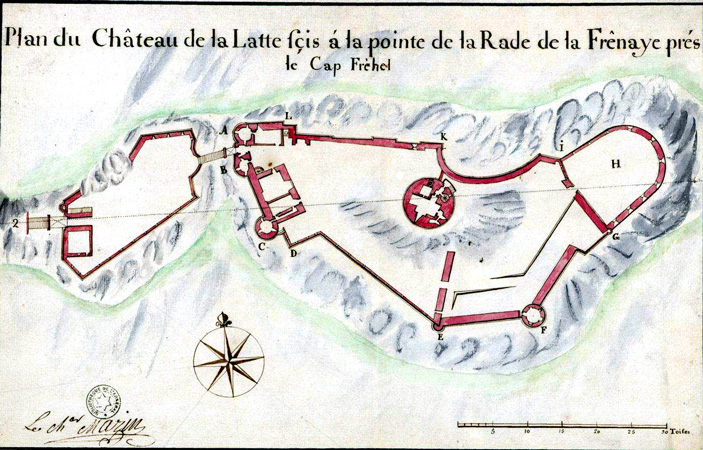

![]() le

fort La Latte, édifié au milieu du XIVème siècle, par la famille

Goyon-Matignon. L'édifice, qui est mentionné en 1379, couronne un promontoire rocheux à l'est du cap Fréhel.

Dès l'an 937 une tour en bois préfigurait le fort La Latte. Le château se nommait primitivement le château

de la Roche-Goyon. En 1436, Bertrand Goyon, sieur de Beaucorps, est

gouverneur de cette forteresse qui prend le nom de Fort la Latte (nom

d'un hameau voisin) en 1592. D'après la tradition, se fut un membre de la famille Goyon,

compagnon d'armes d'Alain Barbetorte, qui fit construire le château

primitif dont il ne reste rien. Bertrand Du Guesclin (1320-1380)

prend possession du château pour le roi Charles V. Il est restitué à la

famille Goyon, après le traité de Guérande. Les Anglais sous les ordres

de l'amiral Willoughby tenteront de s'emparer du fort en 1490.

Il connaît deux sièges importants : le premier en 1379, le

second en 1597 lorsque Jean d'Avaugour, dit Saint-Laurent, seigneur du

Bois-de-la-Motte tente de s'emparer du château. Pendant la

Ligue, le château, qui tient pour le roi, a pour gouverneur René Leau de

la Roche, qui y commande pour le maréchal de Matignon. Le château est

vendu en 1689 par Jacques III de Goyon-Matignon à Louis XIV

qui en confie la garde à la famille Gouyon. En partie détruit durant

les guerres de la Ligue et en ruines en 1689, Simon Garengeau, ingénieur de

Vauban, le fortifie pour en faire une place forte sur demande de

Louis XIV. Sa carrière militaire se poursuit jusqu'au XIXème siècle.

Il est doté d'un four à boulets en 1793. En 1815, une

poignée d'officiers royalistes du comte de Pontbriand s'en

empare avant d'être repris par le général Fabre et un bataillon de

marins. Déclassé en 1890, il est vendu par les Domaines en 1892

au duc de Feltre. Il est revendu en 1920 à M. de la Ville Le Roulx, puis en

1931 à M. Frédéric Jouan des Longrais qui le restaure de 1932 à 1938. Dans ces

fortifications de 1690-1694, on reconnaît encore l'ancien château de la

Roche-Goyon et notamment un donjon du XIVème siècle ;

le

fort La Latte, édifié au milieu du XIVème siècle, par la famille

Goyon-Matignon. L'édifice, qui est mentionné en 1379, couronne un promontoire rocheux à l'est du cap Fréhel.

Dès l'an 937 une tour en bois préfigurait le fort La Latte. Le château se nommait primitivement le château

de la Roche-Goyon. En 1436, Bertrand Goyon, sieur de Beaucorps, est

gouverneur de cette forteresse qui prend le nom de Fort la Latte (nom

d'un hameau voisin) en 1592. D'après la tradition, se fut un membre de la famille Goyon,

compagnon d'armes d'Alain Barbetorte, qui fit construire le château

primitif dont il ne reste rien. Bertrand Du Guesclin (1320-1380)

prend possession du château pour le roi Charles V. Il est restitué à la

famille Goyon, après le traité de Guérande. Les Anglais sous les ordres

de l'amiral Willoughby tenteront de s'emparer du fort en 1490.

Il connaît deux sièges importants : le premier en 1379, le

second en 1597 lorsque Jean d'Avaugour, dit Saint-Laurent, seigneur du

Bois-de-la-Motte tente de s'emparer du château. Pendant la

Ligue, le château, qui tient pour le roi, a pour gouverneur René Leau de

la Roche, qui y commande pour le maréchal de Matignon. Le château est

vendu en 1689 par Jacques III de Goyon-Matignon à Louis XIV

qui en confie la garde à la famille Gouyon. En partie détruit durant

les guerres de la Ligue et en ruines en 1689, Simon Garengeau, ingénieur de

Vauban, le fortifie pour en faire une place forte sur demande de

Louis XIV. Sa carrière militaire se poursuit jusqu'au XIXème siècle.

Il est doté d'un four à boulets en 1793. En 1815, une

poignée d'officiers royalistes du comte de Pontbriand s'en

empare avant d'être repris par le général Fabre et un bataillon de

marins. Déclassé en 1890, il est vendu par les Domaines en 1892

au duc de Feltre. Il est revendu en 1920 à M. de la Ville Le Roulx, puis en

1931 à M. Frédéric Jouan des Longrais qui le restaure de 1932 à 1938. Dans ces

fortifications de 1690-1694, on reconnaît encore l'ancien château de la

Roche-Goyon et notamment un donjon du XIVème siècle ;

![]() le château de la

Ville-Roger, situé à Pléhérel, propriété de la famille La Moussaye.

M. le marquis Louis de la Moussaye, son propriétaire, fut successivement

député, pair de France en 1835, enfin ambassadeur de Russie.

M. de la Moussaye descendait d'Alain de la Moussaye, gouverneur de Rennes en

1732. Cette terre appartient à Jehan de La Marre en 1536. Cette seigneurie qui

possédait une moyenne justice appartenait aussi jadis à la famille de

Coëtanfao. La chapelle privée, dédiée à saint Yves et restaurée en

1900 par la famille de la Moussaye, a été construite en 1601 comme le

stipule une inscription gravée dans la pierre : "L'an 1601, cette

chapelle fut encommencée par nobles gens Françoys de la Mare et Gillette

des Congnets et Dame de la Ville Rogier". Il s'agit d'une "

chapelle funéraire de la Maison de la Moussaye, c'est un édifice

rectangulaire présentant des restes du XVIème siècle, mais très restauré.

Elle renferme les statues anciennes de saint Yves, la sainte Vierge et

sainte Ursule " (R. Couffon) ;

le château de la

Ville-Roger, situé à Pléhérel, propriété de la famille La Moussaye.

M. le marquis Louis de la Moussaye, son propriétaire, fut successivement

député, pair de France en 1835, enfin ambassadeur de Russie.

M. de la Moussaye descendait d'Alain de la Moussaye, gouverneur de Rennes en

1732. Cette terre appartient à Jehan de La Marre en 1536. Cette seigneurie qui

possédait une moyenne justice appartenait aussi jadis à la famille de

Coëtanfao. La chapelle privée, dédiée à saint Yves et restaurée en

1900 par la famille de la Moussaye, a été construite en 1601 comme le

stipule une inscription gravée dans la pierre : "L'an 1601, cette

chapelle fut encommencée par nobles gens Françoys de la Mare et Gillette

des Congnets et Dame de la Ville Rogier". Il s'agit d'une "

chapelle funéraire de la Maison de la Moussaye, c'est un édifice

rectangulaire présentant des restes du XVIème siècle, mais très restauré.

Elle renferme les statues anciennes de saint Yves, la sainte Vierge et

sainte Ursule " (R. Couffon) ;

![]() le château du Vaurouault

ou Vau-Rouault (1643), situé à Pléhérel, propriété de la famille des Goyon-Vaurouault,

branche cadette de la famille des Goyon Matignon. Ce manoir est cité dans

des écrits des XIV-XVème siècles. Propriété de Jean Goueon

(ou Goyon) en 1447 et de François Gouyon (ou Goyon) en 1536. Il est transformé en 1689

par Simon Garengeau, ingénieur de Vauban. En 1780, ce château a une

moyenne justice et appartient aux Gouyon ou Goyon de Vaurouault. La chapelle

privée du Vaurouault, dédiée à Notre-Dame de la Joie, a été construite

en 1643 : il s'agit d'un édifice de plan rectangulaire contemporain du château ;

le château du Vaurouault

ou Vau-Rouault (1643), situé à Pléhérel, propriété de la famille des Goyon-Vaurouault,

branche cadette de la famille des Goyon Matignon. Ce manoir est cité dans

des écrits des XIV-XVème siècles. Propriété de Jean Goueon

(ou Goyon) en 1447 et de François Gouyon (ou Goyon) en 1536. Il est transformé en 1689

par Simon Garengeau, ingénieur de Vauban. En 1780, ce château a une

moyenne justice et appartient aux Gouyon ou Goyon de Vaurouault. La chapelle

privée du Vaurouault, dédiée à Notre-Dame de la Joie, a été construite

en 1643 : il s'agit d'un édifice de plan rectangulaire contemporain du château ;

![]() le

château et la chapelle du Meurtel (XVIIème siècle), situés en Plévenon

et ancienne propriété de la famille de Trémereuc. Il possède une moyenne

justice en 1780. La chapelle, dédiée à sainte Barbe, date du XVIIème

siècle et sert de chapelle funéraire à la famille Grout de Beauvais ;

le

château et la chapelle du Meurtel (XVIIème siècle), situés en Plévenon

et ancienne propriété de la famille de Trémereuc. Il possède une moyenne

justice en 1780. La chapelle, dédiée à sainte Barbe, date du XVIIème

siècle et sert de chapelle funéraire à la famille Grout de Beauvais ;

![]() le manoir de la Roche-Lossois

(XVII-XVIII-XIXème siècle), édifié par

la famille Rebillard et agrandi en 1870, par la comtesse de Goyon,

puis habité par son fils, le duc de Feltre. La façade Sud actuelle est datée de 1721 ;

le manoir de la Roche-Lossois

(XVII-XVIII-XIXème siècle), édifié par

la famille Rebillard et agrandi en 1870, par la comtesse de Goyon,

puis habité par son fils, le duc de Feltre. La façade Sud actuelle est datée de 1721 ;

![]() le manoir du Papeu

(1710), édifié par la famille Gesril. Cette terre était, dès 1380, à M.

de Gesril (ou Géril). Propriété de Pierre Geril en 1447, de Pierre Gerril

en 1536 et de François Geril en 1569. Ce domaine est resté dans la même

famille jusqu'à la Révolution. Le manoir est soumis au pillage durant la Révolution ;

le manoir du Papeu

(1710), édifié par la famille Gesril. Cette terre était, dès 1380, à M.

de Gesril (ou Géril). Propriété de Pierre Geril en 1447, de Pierre Gerril

en 1536 et de François Geril en 1569. Ce domaine est resté dans la même

famille jusqu'à la Révolution. Le manoir est soumis au pillage durant la Révolution ;

![]() le manoir de Carrien (1750) ;

le manoir de Carrien (1750) ;

![]() l'ancien

manoir de la Ville-Chevalier (XVème siècle), aujourd'hui disparu. Il ne

subsiste qu'un corps de bâtiment avec une porte ogivale. Propriété de Jean

Guerrande en 1447, de Bertrand Des Cognetz en 1536 et de Jeanne de Guerrande

en 1569, puis de la famille Trémereuc au

XVIIème siècle. L'édifice passe ensuite par alliance et héritage à la

famille de La Villirouët au XVIIIème siècle ;

l'ancien

manoir de la Ville-Chevalier (XVème siècle), aujourd'hui disparu. Il ne

subsiste qu'un corps de bâtiment avec une porte ogivale. Propriété de Jean

Guerrande en 1447, de Bertrand Des Cognetz en 1536 et de Jeanne de Guerrande

en 1569, puis de la famille Trémereuc au

XVIIème siècle. L'édifice passe ensuite par alliance et héritage à la

famille de La Villirouët au XVIIIème siècle ;

![]() la

fontaine Notre-Dame, située à la sortie du bourg de Plévenon ;

la

fontaine Notre-Dame, située à la sortie du bourg de Plévenon ;

![]() 3 moulins

(à Pléhérel) à vent dont 1 moulin au bourg, du Tertre-Morvant, du

Mont-Rouault, du Rozel, de Vaurumum (réuni à Plévenon-Fréhel) et

4 moulins

(à Plévenon) dont celui à vent du Duc, St Barthélémy, Gros-Moulin, de Trecelin ;

3 moulins

(à Pléhérel) à vent dont 1 moulin au bourg, du Tertre-Morvant, du

Mont-Rouault, du Rozel, de Vaurumum (réuni à Plévenon-Fréhel) et

4 moulins

(à Plévenon) dont celui à vent du Duc, St Barthélémy, Gros-Moulin, de Trecelin ;

A signaler aussi :

![]() une

allée couverte, un tumulus sur la plate-forme du cap Fréhel (époque

néolithique, âge de bronze). Localisés dans un champ proche du bourg et

nommé le Tertre de l'Eglise. L'allée couverte, longue de 17 mètres et

orientée nord-est/sud-ouest, est composée de 32 lourdes pierres ;

une

allée couverte, un tumulus sur la plate-forme du cap Fréhel (époque

néolithique, âge de bronze). Localisés dans un champ proche du bourg et

nommé le Tertre de l'Eglise. L'allée couverte, longue de 17 mètres et

orientée nord-est/sud-ouest, est composée de 32 lourdes pierres ;

![]() les

restes de l'allée couverte de la Roche-au-Cigron, situés à la sortie du bourg de Plévenon ;

les

restes de l'allée couverte de la Roche-au-Cigron, situés à la sortie du bourg de Plévenon ;

![]() l'oppidum

et tumulus de Château-Serein (âge du fer) ;

l'oppidum

et tumulus de Château-Serein (âge du fer) ;

![]() une villa gallo-romaine (IIème siècle) à

Sables-d'Or-les-Pins. Cette villa aurait été édifiée en 175-195 après

J. C., restaurée vers 250 et abandonnée en 270-280 ;

une villa gallo-romaine (IIème siècle) à

Sables-d'Or-les-Pins. Cette villa aurait été édifiée en 175-195 après

J. C., restaurée vers 250 et abandonnée en 270-280 ;

![]() des

vestiges romains, situés près de Fort-la-Latte et près de la Pointe du Muret ;

des

vestiges romains, situés près de Fort-la-Latte et près de la Pointe du Muret ;

![]() la

pierre levée dite "doigt de Garguantua" ;

la

pierre levée dite "doigt de Garguantua" ;

![]() les

anciennes chapelles aujourd'hui disparues : - la chapelle privée de

Sainte-Ayde (elle est considérée par l'évêché comme "indécente

et en décadence" le 7 août 1806), - la chapelle Notre-Dame,

située jadis au Vieux-Bourg (elle aurait servi de casernement aux troupes

en 1806), - la chapelle Anizan, - la chapelle de Saint-Mirel (?). A noter

aussi que Saint-Diucius (XIème siècle) est cité dans une charte de Saint-Jacut ;

les

anciennes chapelles aujourd'hui disparues : - la chapelle privée de

Sainte-Ayde (elle est considérée par l'évêché comme "indécente

et en décadence" le 7 août 1806), - la chapelle Notre-Dame,

située jadis au Vieux-Bourg (elle aurait servi de casernement aux troupes

en 1806), - la chapelle Anizan, - la chapelle de Saint-Mirel (?). A noter

aussi que Saint-Diucius (XIème siècle) est cité dans une charte de Saint-Jacut ;

Voir

![]() "

Informations

diverses sur la ville de Fréhel ".

"

Informations

diverses sur la ville de Fréhel ".

![]()

ANCIENNE NOBLESSE de FREHEL

En 1214, la paroisse devient propriété d'Olivier de Tournemine, seigneur de La Hunaudaye.

L'Abbaye était jadis une des maisons principales de Pléhérel. Le Prébast et la Ville-Morhen, terres nobles, appartenaient autrefois à la famille de Héliguen. En 1418, Bertrand Héliguen figure à la montre de Lancelot de Gouyon, qui se fit à Gien. En 1437, Guillaume Héliguen se trouve au nombre des nobles de la châtellenie de Lamballe qui prêtent serment de fidélité au duc de Bretagne. En 1488, le 12 janvier, mandement est donné à Jéhan Héliguen, lieutenant du château du Guildo, de "préposer à la garde d'icelui 24 gentilshommes et les francs archers des paroisses voisines". La Ville-Rolland, moyenne justice, appartenait, en 1785, à M. de Trémereuc. En 1184, le pape Luce III nomme des arbitres pour juges d'un différend qui existait entre les religieux de Sainte-Croix de Vitré et les seigneurs de la Ville-Rolland. En 1543, le 21 août, Patri de la Ville-Rolland paraît, en qualité de curateur de Jéhan de la Ville-Rolland, à la montre des gentilshommes de pied du sieur de la Villedeneu, à Saint-Malo.

Lors de la réformation du 25 avril 1447, on mentionne plusieurs nobles de Pléhérel : Pierre le Porc (Saint-Mirel, en Fréhel), Pierre Geril (Le Papeu, en Fréhel), Olivier Rouxel (la Ville-Morhen, en Fréhel), Roland Rogon, Pierre Langlays, Jean Goueon ou Gouyon (le Vau-Rouault, en Fréhel), Pierre Thomas (le Buisson, en Fréhel), Pierre Roussel, Jean Guerrande (la Ville-Chevalier, en Fréhel), Roland Le Porc, Perrotin Roussel, Pierre Guerrande, Simon Thomas, Guillemet Guerrande, Jean Esthec, Olivier Roussel (de la Dur), Guillaume Le Porc.

Lors de la "revue et monstre généralle des nobles, ennobliz,

exemptz et aultres tenantz fiefs nobles et subjects aux armes de l’Evesché de

Saint-Brieuc, tenue à Moncontour par haut et puissant Messire Tristan du

Perrier, Comte de Quintin ; noble et puissant Messire Guyon de la Motte,

Chevalier, sieur de l’Orfeuil et de Vauclerc ; Messire Amaury de la Moussaye,

Chevalier, sieur du dict lieu de la Moussaye, commissaires commis et députez par

mandement patent du Duc nostre souverain seigneur, quant à ce, les viije, ixe et

xe jours de janvier l’an mil iiiie lxix ", on mentionne, en janvier 1469, pour

Pléhérel :

– Jean Gesril.

– Olivier Le Porc.

– Jean

Rouxel-Villemorlien.

– Jean Gouëon.

– Marguerite Le Felle.

– Catherine

Guerrande.

– Guillaume Le Porc.

– Pierre Thomas.

– Jean Mahé, par Simon

Mahé.

– Olivier Fruglais et Pierre Fruglais.

– Pierre Bouan.

– Philippe

et Pierre Rouxel.

– Jacquet Guerrande.

– Pierre de Collineuc.

– Alain

Mahé.

– Gilles Le Porc.

– Pierre Rose.

– Alain Lesteuc et Lancelot

Lesteuc.

– Marie de Saint-Briac.

– Thomas l’Espinais.

Lors de la réformation du 9 mars 1536, on mentionne plusieurs maisons nobles de Pléhérel : Pléhérel en Fréhel (au sieur de La Hunaudaye en Plédéliac), Saint-Merel ou Saint-Mirel en Fréhel (à Julien Le Porc), La Brousse en Fréhel (à Gilles Le Porc), Belestre (à François Rogon), La Ville-Roger en Fréhel et La Ville-Madeuc en Fréhel (à Jehan de La Marre), Le Vau-Rouault en Fréhel (à François Gouyon), Le Papeu en Fréhel, La Ville-Aune en Fréhel et Le Prégas en Fréhel (à Pierre Gerril), Le Buschon et La Crere ou Coere (à Raoul Le Forestier), La Ville-Morhen en Fréhel et La Ville-Béheu en Fréhel (à Olivier Rouxel), La Chapelle-Anyzen (à un nommé Rouxel, fils d'Alain Rouxel), Le Plessis (à Jacques du Boaisrio), La Ville-Chevalier en Fréhel (à Bertrand des Cognetz ou Coignetz), la terre "La Champaigne-de-Genyeu" (à Olivier Revert, anciennement à Olivier Rouxel), la terre "La Piece-de-la-Fontaine" (à Pierre Rogon).

A la "montre" (réunion de tous les hommes d'armes) de Saint-Brieuc en 1480 et de Tréguier en 1481, on ne comptabilise la présence d'aucun noble de Fréhel. Fréhel est formé, en 1972, par la fusion de deux communes : Pléhérel et Plévenon.

A la "montre" (réunion de tous les hommes d'armes) de Saint-Brieuc de 1480, on comptabilise la présence de 25 nobles de Pléhérel :

![]() Pierre

BOUAN (15 livres de revenu) : porteur d’une brigandine et comparaît en archer ;

Pierre

BOUAN (15 livres de revenu) : porteur d’une brigandine et comparaît en archer ;

![]() Pierre

DE COLLMEUC (2 livres de revenu) ;

Pierre

DE COLLMEUC (2 livres de revenu) ;

![]() Marie

DE SAINCT BRIAC (2 livres de revenu) ;

Marie

DE SAINCT BRIAC (2 livres de revenu) ;

![]() Alain

ESCHECQ (15 livres de revenu) ;

Alain

ESCHECQ (15 livres de revenu) ;

![]() Lancelot

ESCHECQ (2 livres de revenu) ;

Lancelot

ESCHECQ (2 livres de revenu) ;

![]() Olivier

FRUGLAYE (12 livres de revenu) ;

Olivier

FRUGLAYE (12 livres de revenu) ;

![]() Pierre

FRUGLAYE (12 livres de revenu) : porteur d'une brigandine, comparaît armé d'une vouge ;

Pierre

FRUGLAYE (12 livres de revenu) : porteur d'une brigandine, comparaît armé d'une vouge ;

![]() Jehan

GOUEON de Vaurouault (140 livres de revenu) : porteur d'une brigandine, comparaît en archer ;

Jehan

GOUEON de Vaurouault (140 livres de revenu) : porteur d'une brigandine, comparaît en archer ;

![]() Catherine

GUERRANDE (20 livres de revenu) ;

Catherine

GUERRANDE (20 livres de revenu) ;

![]() Jacques

GUERRANDE (20 livres de revenu) : porteur d'une brigandine, comparaît armé d'une jusarme ;

Jacques

GUERRANDE (20 livres de revenu) : porteur d'une brigandine, comparaît armé d'une jusarme ;

![]() Jehan

JOSSES (2 livres de revenu) : porteur d'un paltoc, comparaît armé d'une jusarme ;

Jehan

JOSSES (2 livres de revenu) : porteur d'un paltoc, comparaît armé d'une jusarme ;

![]() Margot

LE FELLE (33 livres de revenu) ;

Margot

LE FELLE (33 livres de revenu) ;

![]() Gillet

LE PORC (2 livres de revenu) ;

Gillet

LE PORC (2 livres de revenu) ;

![]() Guillaume

LE PORC de la Porte (20 livres de revenu) : porteur d'une brigandine,

comparaît armé d'une jusarme ;

Guillaume

LE PORC de la Porte (20 livres de revenu) : porteur d'une brigandine,

comparaît armé d'une jusarme ;

![]() Olivier

LE PORC (25 livres de revenu) : porteur d'une brigandine, comparaît armé d'une jusarme ;

Olivier

LE PORC (25 livres de revenu) : porteur d'une brigandine, comparaît armé d'une jusarme ;

![]() Thomas

LEPINIEIX : porteur d'un paltoc, comparaît armé d'une vouge ;

Thomas

LEPINIEIX : porteur d'un paltoc, comparaît armé d'une vouge ;

![]() Alain

MAHE (12 livres de revenu), remplacé par Guillaume Le Porc : porteur d'une

brigandine, comparaît armé d'une jusarme ;

Alain

MAHE (12 livres de revenu), remplacé par Guillaume Le Porc : porteur d'une

brigandine, comparaît armé d'une jusarme ;

![]() Jehan

MAHE (20 livres de revenu), remplacé par Symon Mahé : porteur d'une

brigandine, comparaît armé d'une vouge ;

Jehan

MAHE (20 livres de revenu), remplacé par Symon Mahé : porteur d'une

brigandine, comparaît armé d'une vouge ;

![]() Jehan

RAOUL (140 livres de revenu) : porteur d'une brigandine, comparaît en archer ;

Jehan

RAOUL (140 livres de revenu) : porteur d'une brigandine, comparaît en archer ;

![]() Pierre

ROSE (1 livre de revenu) ;

Pierre

ROSE (1 livre de revenu) ;

![]() Jehan

ROUXEL de la Villemorhen (70 livres de revenu) : porteur d'une brigandine,

comparaît armé d'une jusarme ;

Jehan

ROUXEL de la Villemorhen (70 livres de revenu) : porteur d'une brigandine,

comparaît armé d'une jusarme ;

![]() Philippe

ROUXEL (10 livres de revenu) : porteur d'un paltoc, comparaît armé d'une vouge ;

Philippe

ROUXEL (10 livres de revenu) : porteur d'un paltoc, comparaît armé d'une vouge ;

![]() Pierre

ROUXEL (4 livres de revenu) ;

Pierre

ROUXEL (4 livres de revenu) ;

![]() Roland

ROUXEL (25 livres de revenu) : porteur d'une brigandine, comparaît armé d'une jusarme ;

Roland

ROUXEL (25 livres de revenu) : porteur d'une brigandine, comparaît armé d'une jusarme ;

![]() Pierre

THOMAS (20 livres de revenu) : porteur d'une brigandine, comparaît armé d'une vouge ;

Pierre

THOMAS (20 livres de revenu) : porteur d'une brigandine, comparaît armé d'une vouge ;

Lors de la réformation du 4 mars 1536, sont mentionnés à Plévenon les maisons nobles suivantes : La Latte en Fréhel (au sieur de Matignon), Les Vaux-Boscher en Fréhel et Le Meurtel en Fréhel (à François Habel), La Salle-Pique en Fréhel (à Jehan des Cognetz), La Ville-Rouault en Fréhel (à François Gouyon ou Goyon). La Salle-Pique, terre noble de Plévenon, appartenait, en 1780, à M. Géril du Papeu.

A la "montre" (réunion de tous les hommes d'armes) de Saint-Brieuc de 1480, on comptabilise la présence de 4 nobles de Plévenon :

![]() Jehan DES COIGNETZ (5 livres de revenu) : porteur d’un paltoc et

comparaît armé d’une vouge ;

Jehan DES COIGNETZ (5 livres de revenu) : porteur d’un paltoc et

comparaît armé d’une vouge ;

![]() Roland DES COIGNETZ de Prébras (10 livres de revenu) : porteur

d’une brigandine et comparaît armé d’une vouge ;

Roland DES COIGNETZ de Prébras (10 livres de revenu) : porteur

d’une brigandine et comparaît armé d’une vouge ;

![]() Bertrand LAIGNEL (5 livres de revenu) ;

Bertrand LAIGNEL (5 livres de revenu) ;

![]() Guillaume LE QUILINEUC (4 livres de revenu) ;

Guillaume LE QUILINEUC (4 livres de revenu) ;

© Copyright - Tous droits réservés.