|

Bienvenue chez les Châtelaudrinais |

CHATELAUDREN |

Retour page d'accueil Retour Canton de Châtelaudren

La commune de Châtelaudren ( |

ETYMOLOGIE et HISTOIRE de CHATELAUDREN

Châtelaudren vient de "castel" (château) et "Audren", nom d'un personnage.

Châtelaudren est un démembrement des anciennes paroisses primitives de Plélo (pour la partie est du Leff) et de Plouagat (pour la partie ouest du Leff).

A l'époque médiévale (vers 447), Audren, fils aîné de Salomon Ier (quatrième roi des Bretons armoricains) fonde une motte féodale au bord du Leff. C'est un château féodal du XIème siècle qui donne son nom à la localité de Châtelaudren. En 1034, la seigneurie de Châtelaudren est réunie au comté de Guingamp et passe dans la maison de Penthièvre. En 1060, le fils du seigneur d'Audren donne aux moines du Lehon une terre pour y créer le prieuré Saint-Magloire. Entre 1137 et 1148, Eon (dit Pons, fils d'Audren et éponyme de Châtelaudren) et son fils Tréhen donnent au prieuré Saint-Magloire de Léhon, des biens situés en Châtelaudren (Castellum Audroeni). D’après une charte de 1150-1159, Châtelaudren (Saint-Mégloire de Castello Trehanni) aurait, semble-t-il, été érigé en église paroissiale à la demande du comte Henri, par Guillaume, évêque de Tréguier. Castrum Audreni est mentionné dès 1189 dans la charte de fondation de l'abbaye de Saint-Rion (Anc. év. IV, 8). En 1202, l'église devient la propriété de l'abbaye de Beauport.

Le duc Charles de Blois était autrefois le seigneur de la ville de Châtelaudren, chef-lieu du Goëllo. Châtelaudren était chef-lieu d’une châtellenie dès 1371 (lors du procès de canonisation de Charles de Blois) et devint le chef-lieu du comté de Goëlo et de la baronnie d'Avaugour. On trouve l’appellation Chastelaudrien en 1352 et Chastel-Audren en 1420 (lettres de Jean V, n° 1426).

La paroisse de Châtelaudren se divisait autrefois en deux parties, dont l'une, située à l'Est du Leff, appartenait au diocèse de Saint-Brieuc, et l'autre, située à l'Ouest du Leff, appartenait au diocèse de Tréguier. Elle ressortissait à Saint-Brieuc, et avait Guingamp pour subdélégation. Le prince de Soubise en était le seigneur. La paroisse de Châtelaudren comptait au nombre de ses établissements un couvent de Récollets et une maladrerie de fondation commune, à présentation de l'évêque.

Châtelaudren élit sa première municipalité le 3 février 1790 et devient le chef-lieu d'un canton. Par ordonnance du 6 mai 1836, la commune de Châtelaudren s'agrandit d'un quartier (rue Bertho) qui dépend de la commune de Plélo.

On rencontre les appellations suivantes : Castellum Audroeni (en 1148), eccl. S. Maglorii de Castello Trehanni (vers 1150), Castrum Audrini (en 1181), Castrum Audreni (en 1184-1189), Castrum Audroeni (en 1198), Castrum Audrain (en 1202), ecclesiae de Castro Audren (en 1202), Chastel Audran (en 1296), Chastel Audren (en 1420).

Note 1 : Par un traité du 27 juin 1387, le connétable de Clisson s'engage à remettre au duc de Bretagne Jean IV sa forteresse de Châtelaudren (Mor., Pr. II, 540). Il entre en sa possession dès la fin de 1387. Par une sentence royale du 20 juillet 1388, cette place est mise sous séquestre entre les mains du roi de France (Mor., Pr. II, 554). Vers 1420, le duc Jean V fait raser le château de Châtelaudren. Le 7 août 1422, le duc Jean V donne à son frère Arthur de Bretagne la ville et châtellenie de Châtelaudren (Mor., Pr. II, 1116). Le 24 septembre 1480, le duc François donne à son fils François, bâtard de Bretagne, la seigneurie de Châtelaudren et d'autres terres en Goëllo, en même temps qu'il le crée baron d'Avaugour (Mor., Pr. III, 368).

Note 2 : Liste non exhaustive des recteurs de CHATELAUDREN : Vincent le Charpentier, décédé en 1716. - Nicolas Prat (à partir de 1716), docteur en théologie. - Pierre Boulay, décédé en 1776. - Jean Godet (1776-1777), curé de Plourin. - François le Graët (1777-1783), directeur des Carmélites de Guingamp. - Gilles le Correziec (1783-1790), du diocèse de Saint-Brieuc, etc ...

Voir

![]() " Le

doyenné de Châtelaudren durant la période révolutionnaire

".

" Le

doyenné de Châtelaudren durant la période révolutionnaire

".

![]()

PATRIMOINE de CHATELAUDREN

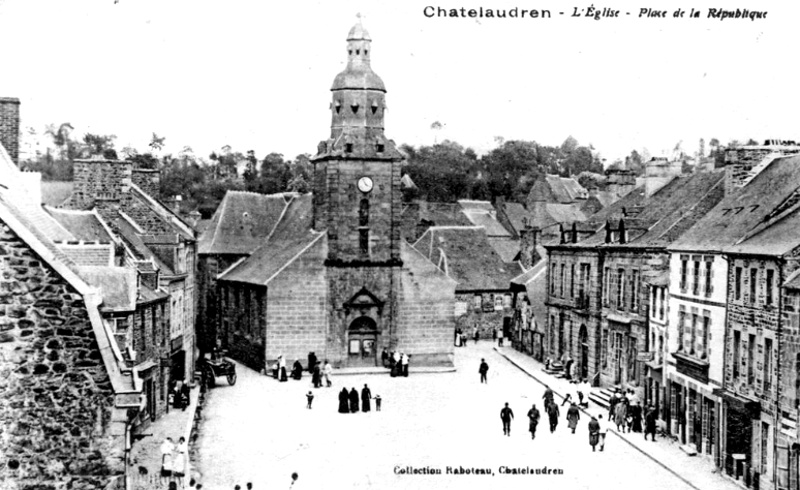

![]() l'église Saint-Mégloire

ou Saint-Magloire (1711-1732). Saint Magloire aurait, dit-on,

habité dans l'ancien prieuré des Fontaines (aujourd'hui disparu et jadis,

ancienne possession des Templiers). L'ancienne église est citée dès 1180 (ecclesia Sancti

Maglorii de Castro Audrini...). Il s'agit, à l'origine, du prieuré

fondé au XIème siècle par l'abbaye de Lehon et érigé en paroisse en

1151. Elle comprend une nef avec bas côtés de trois travées, plus celle

du clocher encastré, un double transept et un choeur. L’édifice actuel,

construit par des ouvriers de la ville, sous la direction du recteur, fut

commencé en 1711. On travaillait encore à la nef en 1716, année en

laquelle elle fut vitrée par le sr. Callac, maître vitrier, et le dôme de

la tour ne fut exécuté qu’en 1725 par Lucas Mordeles, charpentier, Sébastien

et Marc Guérin, couvreurs. Les travaux d’embellissement durèrent de 1717

à 1732. Sur la façade se lit la simple inscription : AEDIFICAVI DOMUM

NOMINI DNI DEI ISRAEL. Mobilier : Retable du maître-autel dû à Yves

Corlay, sculpteur (1700-1778). Le marché lui en fut passé le 8 janvier

1730 ; il lui fut payé 1269 livres. Nombreuses statues anciennes du XVIIIème

siècle, dont plusieurs dues à Corlay : saint Magloire en archevêque,

sainte Vierge, saint Maudez, saint Julien en chevalier empanaché, sainte

Anne, saint Yves, saint Pierre, saint Jacques ;

l'église Saint-Mégloire

ou Saint-Magloire (1711-1732). Saint Magloire aurait, dit-on,

habité dans l'ancien prieuré des Fontaines (aujourd'hui disparu et jadis,

ancienne possession des Templiers). L'ancienne église est citée dès 1180 (ecclesia Sancti

Maglorii de Castro Audrini...). Il s'agit, à l'origine, du prieuré

fondé au XIème siècle par l'abbaye de Lehon et érigé en paroisse en

1151. Elle comprend une nef avec bas côtés de trois travées, plus celle

du clocher encastré, un double transept et un choeur. L’édifice actuel,

construit par des ouvriers de la ville, sous la direction du recteur, fut

commencé en 1711. On travaillait encore à la nef en 1716, année en

laquelle elle fut vitrée par le sr. Callac, maître vitrier, et le dôme de

la tour ne fut exécuté qu’en 1725 par Lucas Mordeles, charpentier, Sébastien

et Marc Guérin, couvreurs. Les travaux d’embellissement durèrent de 1717

à 1732. Sur la façade se lit la simple inscription : AEDIFICAVI DOMUM

NOMINI DNI DEI ISRAEL. Mobilier : Retable du maître-autel dû à Yves

Corlay, sculpteur (1700-1778). Le marché lui en fut passé le 8 janvier

1730 ; il lui fut payé 1269 livres. Nombreuses statues anciennes du XVIIIème

siècle, dont plusieurs dues à Corlay : saint Magloire en archevêque,

sainte Vierge, saint Maudez, saint Julien en chevalier empanaché, sainte

Anne, saint Yves, saint Pierre, saint Jacques ;

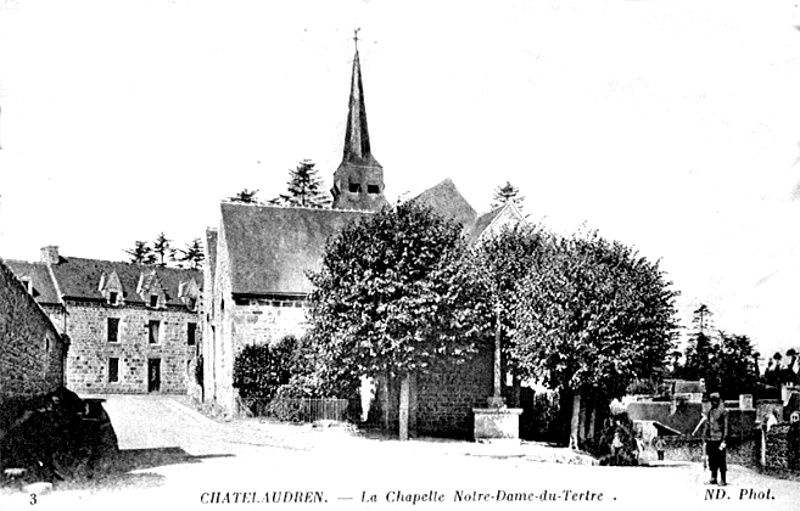

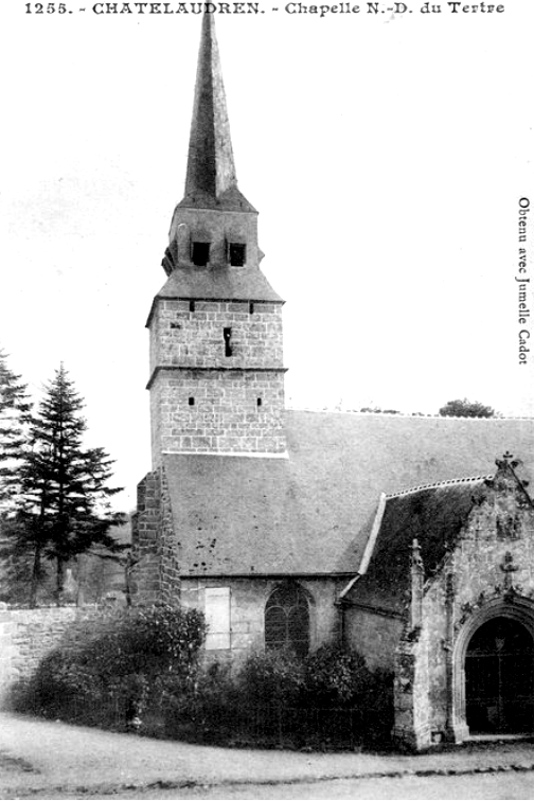

![]() la chapelle Notre-Dame du Tertre (XIVème

siècle), modifiée au XVème et au XVIIIème siècles. Fondée par les comtes du Goëllo

vers 1300, elle est mentionnée pour la première fois en 1428.

Restaurée vers 1400 (la nef) et modifiée à la fin du XVème

siècle (choeur et porche latéral), elle devient au XVIIème siècle, un prieuré de

l'abbaye Saint-Melaine de Rennes. Elle est agrandie au XVème siècle par l'ajout d'une

chapelle au droit du choeur et d'un unique collatéral, tous deux au sud. Le

porche méridional date de la fin du XVème siècle. Le clocher,

édifiée sur la première travée de la nef, date de 1560. Les

baies du côté sud sont agrandies en 1703. Le beffroi date de 1740. La

sacristie date de 1757. La chaire date de la fin du XVème

siècle. Le retable du maître-autel, oeuvre d'Yves Le Bonniec (sculpteur de

Tréguier), date de 1650. Le retable du Rosaire date de 1673. Les

vitraux, oeuvre d'Henri Larrière, datent de 1997. On y voit des peintures

(des scènes de la Bible, la vie de sainte Marguerite, la vie de saint

Fiacre, la vie de sainte Marie-Madeleine) du troisième quart du

XVème siècle, restaurées en 1851-1852 et en 1969-1964. « Messieurs, le

conseil municipal et la fabrique de Châtelaudren signalent l'état de délabrement

dans lequel se trouve l'église de Notre-Dame du Tertre, située près de cette

ville et classée comme monument historique. Le devis des réparations à exécuter

pour en assurer la conservation ne monte qu'à la somme de 2.070 fr. 13, que les

deux conseils sollicitent de la bienveillance du Gouvernement, leurs budgets

étant absolument obérés, par suite des dépenses auxquelles ils participent en ce

moment pour les réparations qu'on exécute à l'église paroissiale. Votre

commission vous prie, Messieurs, d'appuyer la demande des conseils municipal et

de fabrique de Châtelaudren en faveur de Notre-Dame du Tertre, et de décider

qu'un secours de 100 fr., prélevé sur la somme que vous votez chaque année pour

les monuments historiques, sera affecté aux réparations projetées, sous la

surveillance de votre collègue, inspecteur des monuments historiques du

département » (Rapports et Délibérations du Conseil général des

Côtes-d'Armor du 11 avril 1877). " Elle

comprend une nef unique, flanquée au midi d’un bas côté de sept travées.

Celui-ci s’élargit au droit des trois dernières travées (choeur), de façon

à former une chapelle privative dont le chevet est à l’alignement de

celui de la nef principale. Une petite chapelle est accolée à la longère

nord et une sacristie au chevet. Cette chapelle, fondée par les comtes de

Goelo, devint, au XVIème siècle, prieuré de saint Melaine. L’édifice

actuel, dont le chevet paraît des dernières années du XIIIème siècle ou

des premières du XIVème, fut presque entièrement reconstruit dans les

dernières années du XIVème ou premières du XVème siècle (nef) et

modifié d’abord à la fin du XVème siècle (choeur et porche latéral) ;

puis au XVIème siècle (clocher vers 1560) ; en 1703 (longère sud et

chapelle Sainte-Marguerite) ; en 1740 (haut du clocher) ; en 1757-1758

(sacristie) ; enfin, au XIXème siècle (chapelle latérale de la longère

nord). Mobilier : Il est fort riche. 1° La voûte du choeur et de la

chapelle Sainte-Marguerite ont leurs lambris décorés de peintures qui

constituent l’un des plus beaux ensembles du XVème siècle subsistant

actuellement en France. Les peintures du choeur sont consacrées à l'Ancien

et au Nouveau Testament, celles de la chapelle Sainte-Marguerite la vie de

cette sainte et à celle de saint Fiacre (classé, liste de 1862) ; 2° Maître-autel.

L'antependium est orné de sept panneaux en albâtre de la fin du XVème siècle

et de l’atelier anglais de Nottingham. Ces panneaux représentent de

gauche à droite : saint Michel, l'Annonciation, l'Adoration de la sainte

Vierge par la donatrice et sa fille, la Résurrection, l'Assomption de la

sainte Vierge avec, à ses pieds, saint Thomas à genoux, le Couronnement de

la sainte Vierge, saint Christophe. Jusqu’au milieu du XIXème siècle,

ces panneaux étaient dans la sacristie de Saint-Magloire. Quant au retable,

avec ses gradins finement sculptés et son tabernacle à pavillon, c’est

l’un des plus beaux des Côtes-du-Nord. Gaultier du Mottay ayant mentionné

la signature de Charles de la Haye, nous avions admis cette assertion

d’autant plus volontiers que les comptes de la fabrique mentionnent, en

1589, la commande du retable à ce sculpteur. Cependant, au cours d’un

examen plus attentif, non seulement nous n’avons pas retrouvé cette

signature, mais certains détails décoratifs nous ont paru plus tardifs et

du milieu du XVIIème siècle. L’on peut donc se demander si ce retable

n’est pas celui de l’ancien maître-autel de Saint-Magloire, relégué

dans la sacristie comme les panneaux d’albâtre et transporté à

Notre-Dame au milieu du XIXème siècle. Cet ancien retable, dû au bon

sculpteur trégorois Le Bonniec, avait été commandé en 1650 (classé) ; 3°

Ancien autel en granit du XVIème siècle, provenant des Recollets et

transporté à Notre-Dame après la fermeture du couvent (classé) ; 4°

Retable de l’autel du Rosaire commandé en 1673 (classé) ; 5° Chaire à

prêcher XVIème siècle (classé) ; 6° Vierge d’albâtre du XVIème siècle,

classée le 13 avril 1938 ; 7° Ancienne crédence du début du XVIème siècle

avec panneaux anciens représentant saint Laurent et sainte Barbe (classé)

; 8° Fauteuil XVIIème siècle avec armes écartelées de Bretagne et de

France ; 9° Aigle de lutrin, daté de 1847, mais de bonne facture"

(R. Couffon) ;

la chapelle Notre-Dame du Tertre (XIVème

siècle), modifiée au XVème et au XVIIIème siècles. Fondée par les comtes du Goëllo

vers 1300, elle est mentionnée pour la première fois en 1428.

Restaurée vers 1400 (la nef) et modifiée à la fin du XVème

siècle (choeur et porche latéral), elle devient au XVIIème siècle, un prieuré de

l'abbaye Saint-Melaine de Rennes. Elle est agrandie au XVème siècle par l'ajout d'une

chapelle au droit du choeur et d'un unique collatéral, tous deux au sud. Le

porche méridional date de la fin du XVème siècle. Le clocher,

édifiée sur la première travée de la nef, date de 1560. Les

baies du côté sud sont agrandies en 1703. Le beffroi date de 1740. La

sacristie date de 1757. La chaire date de la fin du XVème

siècle. Le retable du maître-autel, oeuvre d'Yves Le Bonniec (sculpteur de

Tréguier), date de 1650. Le retable du Rosaire date de 1673. Les

vitraux, oeuvre d'Henri Larrière, datent de 1997. On y voit des peintures

(des scènes de la Bible, la vie de sainte Marguerite, la vie de saint

Fiacre, la vie de sainte Marie-Madeleine) du troisième quart du

XVème siècle, restaurées en 1851-1852 et en 1969-1964. « Messieurs, le

conseil municipal et la fabrique de Châtelaudren signalent l'état de délabrement

dans lequel se trouve l'église de Notre-Dame du Tertre, située près de cette

ville et classée comme monument historique. Le devis des réparations à exécuter

pour en assurer la conservation ne monte qu'à la somme de 2.070 fr. 13, que les

deux conseils sollicitent de la bienveillance du Gouvernement, leurs budgets

étant absolument obérés, par suite des dépenses auxquelles ils participent en ce

moment pour les réparations qu'on exécute à l'église paroissiale. Votre

commission vous prie, Messieurs, d'appuyer la demande des conseils municipal et

de fabrique de Châtelaudren en faveur de Notre-Dame du Tertre, et de décider

qu'un secours de 100 fr., prélevé sur la somme que vous votez chaque année pour

les monuments historiques, sera affecté aux réparations projetées, sous la

surveillance de votre collègue, inspecteur des monuments historiques du

département » (Rapports et Délibérations du Conseil général des

Côtes-d'Armor du 11 avril 1877). " Elle

comprend une nef unique, flanquée au midi d’un bas côté de sept travées.

Celui-ci s’élargit au droit des trois dernières travées (choeur), de façon

à former une chapelle privative dont le chevet est à l’alignement de

celui de la nef principale. Une petite chapelle est accolée à la longère

nord et une sacristie au chevet. Cette chapelle, fondée par les comtes de

Goelo, devint, au XVIème siècle, prieuré de saint Melaine. L’édifice

actuel, dont le chevet paraît des dernières années du XIIIème siècle ou

des premières du XIVème, fut presque entièrement reconstruit dans les

dernières années du XIVème ou premières du XVème siècle (nef) et

modifié d’abord à la fin du XVème siècle (choeur et porche latéral) ;

puis au XVIème siècle (clocher vers 1560) ; en 1703 (longère sud et

chapelle Sainte-Marguerite) ; en 1740 (haut du clocher) ; en 1757-1758

(sacristie) ; enfin, au XIXème siècle (chapelle latérale de la longère

nord). Mobilier : Il est fort riche. 1° La voûte du choeur et de la

chapelle Sainte-Marguerite ont leurs lambris décorés de peintures qui

constituent l’un des plus beaux ensembles du XVème siècle subsistant

actuellement en France. Les peintures du choeur sont consacrées à l'Ancien

et au Nouveau Testament, celles de la chapelle Sainte-Marguerite la vie de

cette sainte et à celle de saint Fiacre (classé, liste de 1862) ; 2° Maître-autel.

L'antependium est orné de sept panneaux en albâtre de la fin du XVème siècle

et de l’atelier anglais de Nottingham. Ces panneaux représentent de

gauche à droite : saint Michel, l'Annonciation, l'Adoration de la sainte

Vierge par la donatrice et sa fille, la Résurrection, l'Assomption de la

sainte Vierge avec, à ses pieds, saint Thomas à genoux, le Couronnement de

la sainte Vierge, saint Christophe. Jusqu’au milieu du XIXème siècle,

ces panneaux étaient dans la sacristie de Saint-Magloire. Quant au retable,

avec ses gradins finement sculptés et son tabernacle à pavillon, c’est

l’un des plus beaux des Côtes-du-Nord. Gaultier du Mottay ayant mentionné

la signature de Charles de la Haye, nous avions admis cette assertion

d’autant plus volontiers que les comptes de la fabrique mentionnent, en

1589, la commande du retable à ce sculpteur. Cependant, au cours d’un

examen plus attentif, non seulement nous n’avons pas retrouvé cette

signature, mais certains détails décoratifs nous ont paru plus tardifs et

du milieu du XVIIème siècle. L’on peut donc se demander si ce retable

n’est pas celui de l’ancien maître-autel de Saint-Magloire, relégué

dans la sacristie comme les panneaux d’albâtre et transporté à

Notre-Dame au milieu du XIXème siècle. Cet ancien retable, dû au bon

sculpteur trégorois Le Bonniec, avait été commandé en 1650 (classé) ; 3°

Ancien autel en granit du XVIème siècle, provenant des Recollets et

transporté à Notre-Dame après la fermeture du couvent (classé) ; 4°

Retable de l’autel du Rosaire commandé en 1673 (classé) ; 5° Chaire à

prêcher XVIème siècle (classé) ; 6° Vierge d’albâtre du XVIème siècle,

classée le 13 avril 1938 ; 7° Ancienne crédence du début du XVIème siècle

avec panneaux anciens représentant saint Laurent et sainte Barbe (classé)

; 8° Fauteuil XVIIème siècle avec armes écartelées de Bretagne et de

France ; 9° Aigle de lutrin, daté de 1847, mais de bonne facture"

(R. Couffon) ;

Voir

![]() " La

chapelle Notre-Dame du Tertre de Châtelaudren

".

" La

chapelle Notre-Dame du Tertre de Châtelaudren

".

![]() l'ancienne

chapelle Saint-Julien. Fort ancienne. Détruite une première fois à la fin

du XVIème siècle, ses pierres servirent, en 1593, à la réparation de

Notre-Dame du Tertre. Relevée dans la suite, il n’en reste plus traces ;

l'ancienne

chapelle Saint-Julien. Fort ancienne. Détruite une première fois à la fin

du XVIème siècle, ses pierres servirent, en 1593, à la réparation de

Notre-Dame du Tertre. Relevée dans la suite, il n’en reste plus traces ;

![]() l'ancienne

chapelle Saint-Vincent-Ferrier. Elle datait du XVème siècle. Encore

mentionnée en 1790, elle fut alors vendue et transformée en une maison

d’habitation démolie en 1895 ;

l'ancienne

chapelle Saint-Vincent-Ferrier. Elle datait du XVème siècle. Encore

mentionnée en 1790, elle fut alors vendue et transformée en une maison

d’habitation démolie en 1895 ;

![]() l'ancienne

chapelle de Runveret. Ancienne chapelle domestique qui servit de chapelle

aux Recollets à partir de 1746, détruite. L’autel, du XVIème siècle, a

été transporté à Notre-Dame du Tertre ;

l'ancienne

chapelle de Runveret. Ancienne chapelle domestique qui servit de chapelle

aux Recollets à partir de 1746, détruite. L’autel, du XVIème siècle, a

été transporté à Notre-Dame du Tertre ;

![]() la croix de Notre-Dame du Tertre

(XVIIIème siècle) ;

la croix de Notre-Dame du Tertre

(XVIIIème siècle) ;

![]() l'oratoire Notre-Dame-du-Bon-Voyage

(XXème siècle), situé route de Quintin ;

l'oratoire Notre-Dame-du-Bon-Voyage

(XXème siècle), situé route de Quintin ;

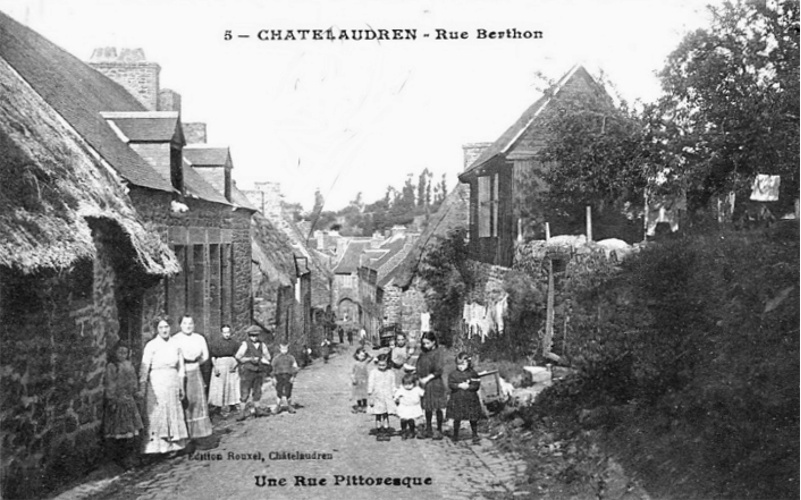

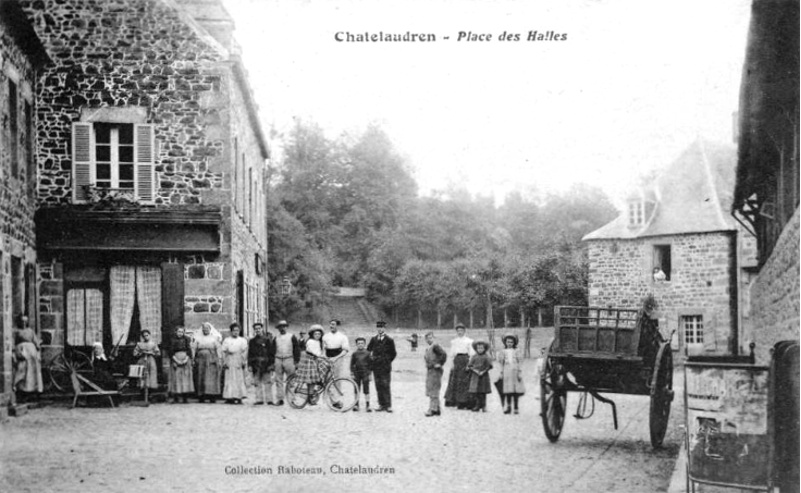

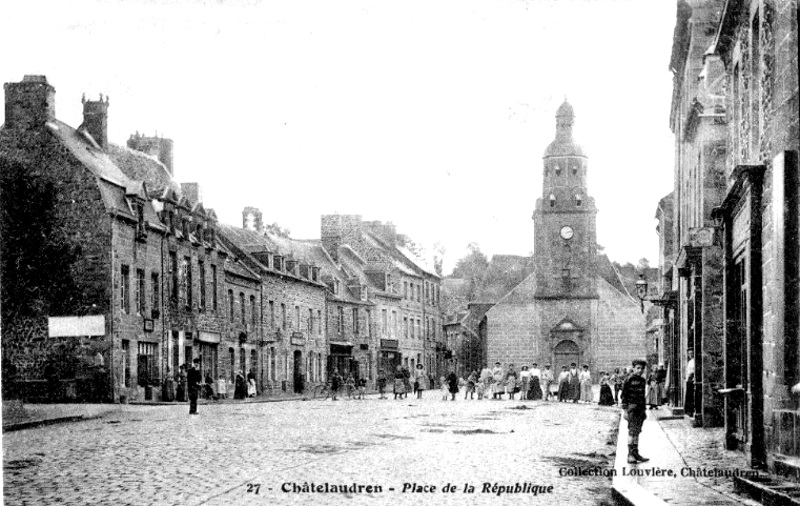

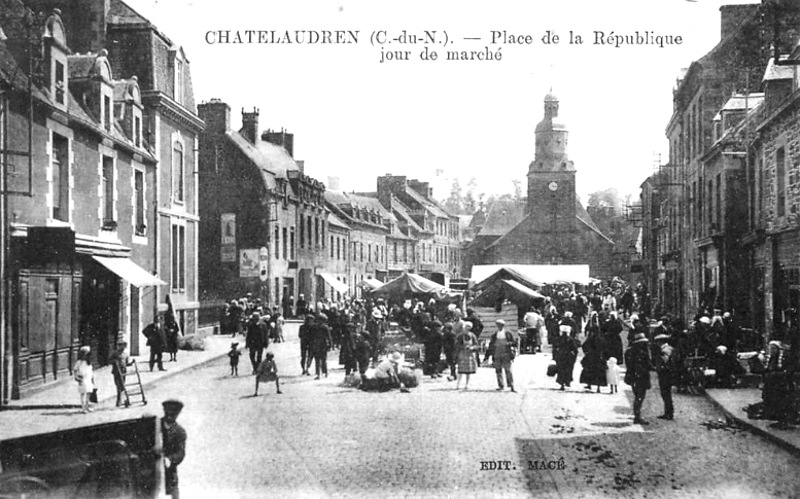

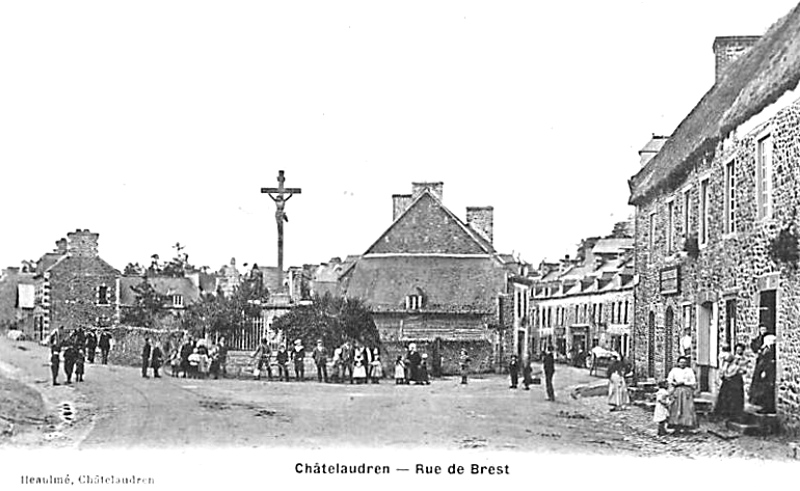

![]() les maisons de la place de la République

(XVIIIème siècle). On particulier l'hôtel de Soubise et la maison du

numéro 13 (1778) ;

les maisons de la place de la République

(XVIIIème siècle). On particulier l'hôtel de Soubise et la maison du

numéro 13 (1778) ;

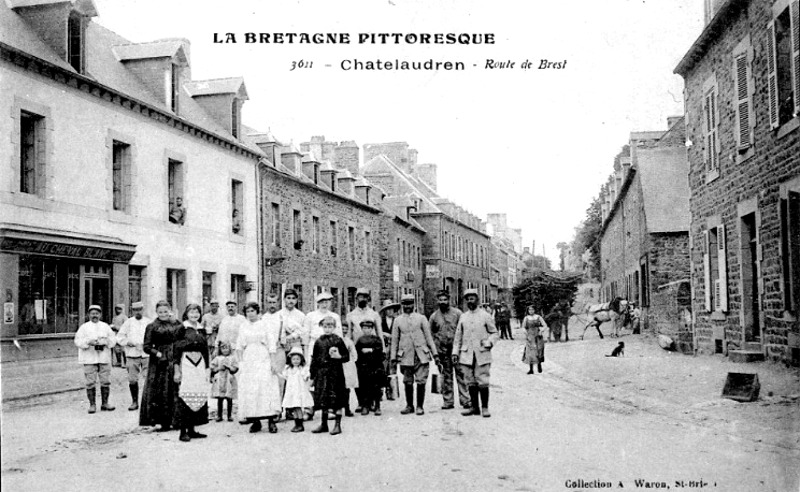

![]() les

maisons de la place du Leff (XVII-XVIIIème siècle). Notamment celles du

numéro 9 (1783), du numéro 16 (1722) et du numéro 41 (1774) ;

les

maisons de la place du Leff (XVII-XVIIIème siècle). Notamment celles du

numéro 9 (1783), du numéro 16 (1722) et du numéro 41 (1774) ;

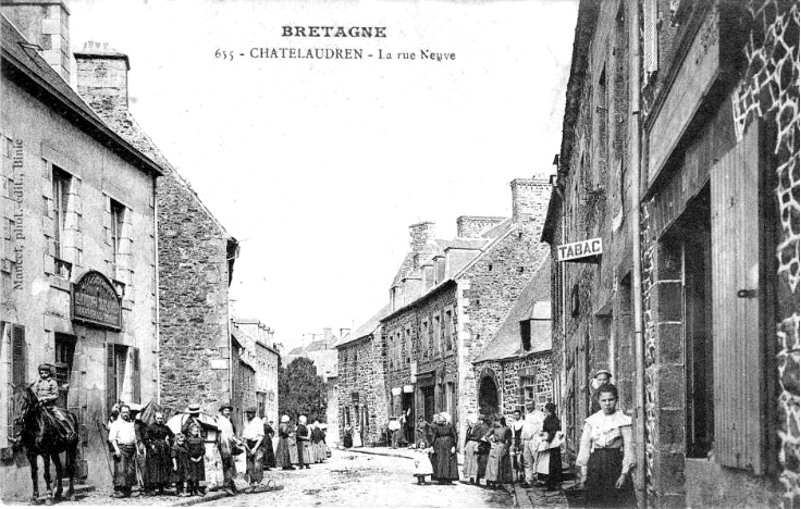

![]() d'autres maisons de la rue Pasteur (XVIIIème

siècle), de la rue Aribart (1786), de la rue Berthou (1721) et de la place

du Général-de-Gaulle (1774) ;

d'autres maisons de la rue Pasteur (XVIIIème

siècle), de la rue Aribart (1786), de la rue Berthou (1721) et de la place

du Général-de-Gaulle (1774) ;

![]() la fontaine Saint-Vincent-Ferrier (XVème

sècle), restaurée au XXème siècle ;

la fontaine Saint-Vincent-Ferrier (XVème

sècle), restaurée au XXème siècle ;

![]() 2 moulins à eau "ayant entre eux 5 roues" ;

2 moulins à eau "ayant entre eux 5 roues" ;

A signaler aussi :

![]() la motte du château

d'Audren démoli en 1420 et situé près de l'étang (moyen âge).

L'histoire nous apprend que sainte Azénore, fille d'Even, comte de Léon,

et mère de saint Budoc, évêque de Dol, fut enfermée dans la tour de ce

château par son mari jaloux, le comte de Goëlo. Ce fut encore dans ce

château qu'Audren reçut, en 449, saint Guitelin, archevêque de

Londres, qui était député vers lui pour demander des secours et lui

offrir la couronne d'Angleterre. Audren, que l'église a canonisé sous le

nom de saint Derien, refusa ces offres ; mais il fit accepter son frère

Constantin, qui partit à la tête de 2000 armoricains, et chassa de l'île

britannique les Alains, les Scots, les Pictes et les Saxons, qui s'en

étaient emparés. A la suite de cette victoire, les Bretons insulaires le

proclamèrent leur roi ;

la motte du château

d'Audren démoli en 1420 et situé près de l'étang (moyen âge).

L'histoire nous apprend que sainte Azénore, fille d'Even, comte de Léon,

et mère de saint Budoc, évêque de Dol, fut enfermée dans la tour de ce

château par son mari jaloux, le comte de Goëlo. Ce fut encore dans ce

château qu'Audren reçut, en 449, saint Guitelin, archevêque de

Londres, qui était député vers lui pour demander des secours et lui

offrir la couronne d'Angleterre. Audren, que l'église a canonisé sous le

nom de saint Derien, refusa ces offres ; mais il fit accepter son frère

Constantin, qui partit à la tête de 2000 armoricains, et chassa de l'île

britannique les Alains, les Scots, les Pictes et les Saxons, qui s'en

étaient emparés. A la suite de cette victoire, les Bretons insulaires le

proclamèrent leur roi ;

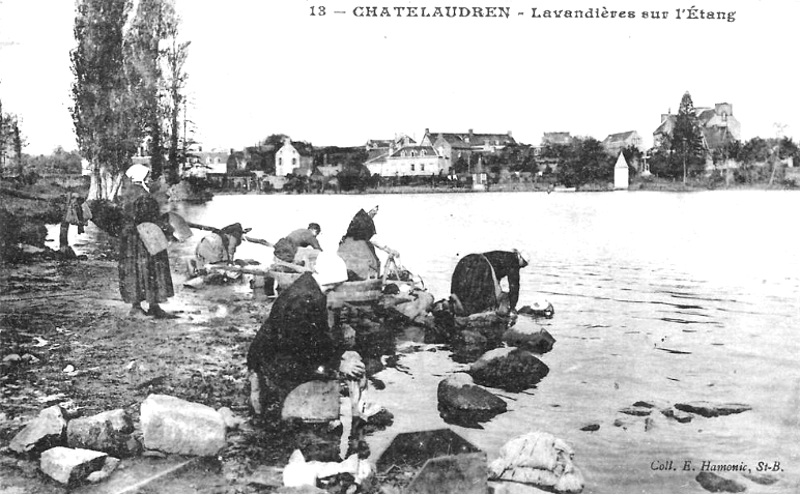

![]() un étang datant du XIIème siècle (défense du

château) ;

un étang datant du XIIème siècle (défense du

château) ;

![]() un lavoir du XVIIIème siècle (place du

Champ-de-Foire) ;

un lavoir du XVIIIème siècle (place du

Champ-de-Foire) ;

![]() la tombe de l'abbé Aribart (1836),

située au cimetière ;

la tombe de l'abbé Aribart (1836),

située au cimetière ;

![]() la

découverte en 1767 de la mine de plomb argentifère dite de Châtelaudren.

Les mines s'étendent aussi à Trémuson où se trouvent les filons de

Trémuson et des Boissières ainsi que les puits du Cavalier et des

Cruhauts. Le 16 novembre 1790, la fonderie de la Ville-Fumée est vendue et

l'exploitation des mines de Châtelaudren est interrompue (Arch.

Côtes-d'Armor, 1E 1778). Elle n'est reprise qu'en 1865. Le 9 décembre

1865, la concession des mines de Trémusson (galène, sulfure de plomb

argentifère) est accordée à Charles Le Maout.

la

découverte en 1767 de la mine de plomb argentifère dite de Châtelaudren.

Les mines s'étendent aussi à Trémuson où se trouvent les filons de

Trémuson et des Boissières ainsi que les puits du Cavalier et des

Cruhauts. Le 16 novembre 1790, la fonderie de la Ville-Fumée est vendue et

l'exploitation des mines de Châtelaudren est interrompue (Arch.

Côtes-d'Armor, 1E 1778). Elle n'est reprise qu'en 1865. Le 9 décembre

1865, la concession des mines de Trémusson (galène, sulfure de plomb

argentifère) est accordée à Charles Le Maout.

Voir aussi ![]() Les mines de plomb argentifère dans les Côtes-d'Armor ;

Les mines de plomb argentifère dans les Côtes-d'Armor ;

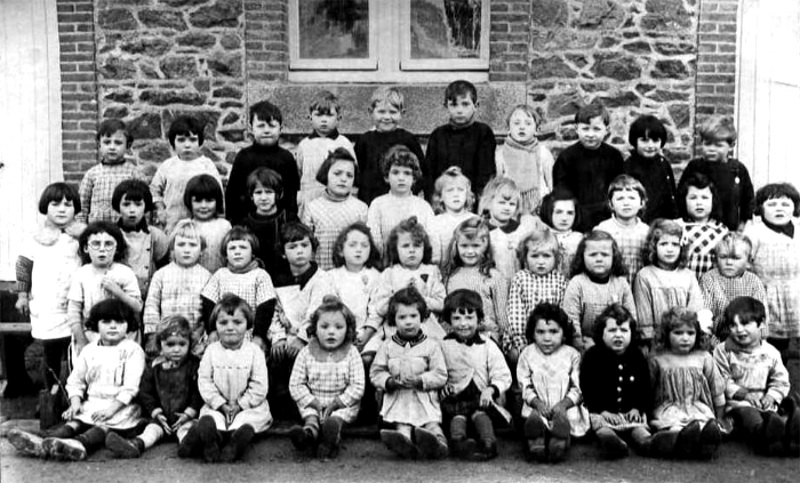

Ecole privée de Sainte-Anne - Année 1935.

Voir

![]() "

Informations

diverses sur la ville de Châtelaudren ".

"

Informations

diverses sur la ville de Châtelaudren ".

![]()

ANCIENNE NOBLESSE de CHATELAUDREN

En 1300, la terre de Boisboessel et les Fosses-Raflé sont à Yves de Boisboessel. La terre de Boisboessel possédait jadis un droit de moyenne et basse justice qui s'exerçait à Saint-Brieuc. En 1380, la Ville-Hernault est à François de Rosmarch. En 1440, le Quintillic est à Jean Josom. Châtelaudren possédait un droit de haute justice et appartenait au prince de Soubise. Perrien, possédait un droit de haute justice et appartenait à M. de Perrien. Kerdaniel possédait un droit de haute justice et appartenait à M. de Guébriant. Kermartin, possédait un droit de moyenne et basse justice et appartenait à M. de Lanascol. Malros possédait une moyenne et basse justice et appartenait à M. le Gac. Tréguidel possédait une moyenne et basse justice et appartenait à M. de Trémargat.

Perrien (de), sr. dudit lieu et de la Ville-Chevalier, en Plouagat, — de Tropont, en Pédernec, — de la Bouexière, — de Kerguezec, en Trédarzec, — de Keramborgne, en Plouaret, — de Kercontraly, — de Bréfeillac, en Pommerit, — de Trélau, — de Trégarantec, en Mellionnec, — de Cardrin, — de Saint-Carré, — marquis de Crénan, paroisse du Fail, — comte de Marans et sr. de Courcillon, au Maine. Ancienne extraction chevaleresque. — Dix générations en 1671. — Réformes et montres de 1434 à 1543, en Plouagat-Chatelaudren, évêché de Tréguier. Blason : D'argent, à cinq fusées de gueules, en bande. Un seigneur de ce nom, croisé en 1248 [Note : Nous sommes heureux de pouvoir, le premier, restituer à l'antique maison de Perrien l'honneur d'avoir fourni un croisé, en 1248 : Théobald de Perrien. Une lecture fautive et la similitude euphonique de deux noms : Merrien et Perrien, ont fait attribuer à tort jusqu'à nos jours ce croisé à une famille qui, d'après M. de Courcy, porte également une bande fuselée. D'anciennes traditions, encore vivantes dans le pays où s'élèvent les ruines majestueuses de Perrien, font descendre cette maison d'un juveigneur d'Avaugour (dont la motte féodale est non loin de là), apanagé d'un fief situé au territoire de Plouagat-Chatelaudren. Tanguy d'Avaugour y aurait fait bâtir sur une hauteur le castel Tanguy, dont les débris existent encore. Mais ayant encouru la disgrâce du baron d'Avaugour, son suzerain, en enlevant sa filleule, fileuse du château, et dont il eut cinq enfants, le sire d'Avaugour fit démanteler le castel Tanguy et contraignit le juveigneur à rebâtir son château dans un lieu bas, en signe de vasselage, et de porter sur son écu cinq fuseaux en mémoire de sa faute, tout en gardant les couleurs d'Avaugour (argent et gueules). Les auteurs des Anciens Evêchés de Bretagne écrivent au sujet de Tanguy les lignes suivantes, qui semblent consacrer la tradition que nous venons de rapporter : « Cette famille de Tanguy a joué un rôle considérable dans la contrée. Elle avait sans doute construit le castel Tanguy, d'où sortit dans la suite le château de Perrien. Les Perrien, que nous retrouverons plusieurs fois, comptaient dans la haute noblesse de la chatellenie de Chastel-Audren » (Anciens Evêchés de Bretagne, par MM. de Bourgogne et de Barthélemy, t. V et VI)]. — Guillaume, aliàs Jean, écuyer dans une montre en 1375, ratifie le traité de Guérande, en 1381. — Alain épouse, vers 1434, Tiphaine du Chastel. — Guillaume, et autre Guillaume, son neveu, défendant Guingamp pour Penthièvre, en 1419. — Maurice, page d'Henri II, en 1553. — Pierre, fils de Maurice et d'Anne Urvoy, dame de Crénan, maréchal de camp en 1649, grand échanson de France, mort en 1670. — Pierre, fils du précédent, lieutenant général en 1693, grand échanson de France et gouverneur de Laval, tué au siège de Crémone, en 1702, frère de Marie, dame d'honneur de la reine Marie-Thérèse, en 1673. — Toussaint, François et Charles, chevaliers de l'ordre du Roi (Voir les Chevaliers bretons de Saint-Michel, par M. de Carné, p. 300).

![]() Voir La

maison de Perrien.

Voir La

maison de Perrien.

A la "montre" (réunion de tous les hommes d'armes) de Tréguier de 1481, on comptabilise la présence de 10 nobles de Châtelaudren (il y en avait 10 en 1426) :

![]() Jehan BERNARD :

porteur d’une brigandine et comparaît en archer ;

Jehan BERNARD :

porteur d’une brigandine et comparaît en archer ;

![]() Yvon CROHUS : porteur

d’une brigandine et comparaît en archer ;

Yvon CROHUS : porteur

d’une brigandine et comparaît en archer ;

![]() Jacques DU BOESGELIN

: porteur d’une brigandine et comparaît en archer ;

Jacques DU BOESGELIN

: porteur d’une brigandine et comparaît en archer ;

![]() Thomas DU BOESGELIN

de Kerabel : porteur d’une brigandine et comparaît en archer ;

Thomas DU BOESGELIN

de Kerabel : porteur d’une brigandine et comparaît en archer ;

![]() Guillaume

HARQUOT : défaillant ;

Guillaume

HARQUOT : défaillant ;

![]() Etienne HELIOU :

défaillant ;

Etienne HELIOU :

défaillant ;

![]() Silvestre de PERRIEN

(400 livres de revenu) : comparaît en Homme d'Armes ;

Silvestre de PERRIEN

(400 livres de revenu) : comparaît en Homme d'Armes ;

![]() Foulques de ROSMAR :

porteur d’une brigandine et comparaît en archer ;

Foulques de ROSMAR :

porteur d’une brigandine et comparaît en archer ;

![]() Guillaume de ROSMAR

de Kerdaniel (400 livres de revenu) : comparaît en Homme d’Armes ;

Guillaume de ROSMAR

de Kerdaniel (400 livres de revenu) : comparaît en Homme d’Armes ;

![]() Olivier de ROSMAR :

porteur d’une brigandine et comparaît en archer.

Olivier de ROSMAR :

porteur d’une brigandine et comparaît en archer.

Dans une "Montre" de Tréguier en 1503 (Archives Départementales des Côtes d’Armor, 1 C 184 et 74 J 49), plusieurs nobles de Plouagat et Chastellaudren (Châtelaudren) sont mentionnés :

- Silvestre de Perien homme d’armes comparu par Artur Le Vicomte en robe à pied enioinct ....

- Geffroy Le Gonidec homme d’armes a comparu en armes à pied en robe pour le procureur fiscal du ressort de Gouellou.

- Fouques de Rosmar sieur de Kerdaniel comparu à pied en robe "auquel a esté enioinct fournir ....".

- Jehan Marec sieur de Kerbault a deffailly.

- Guillaume le Gonidec à cheval.

- Yvon de Rosmar sieur de Lesguern comparu mallade à cheval.

- Guillaume Le Roux Coetandoch à cheval.

- Jan Le Roux filz Nicollas a deffailly.

- Jehan Lolierec à cheval.

- Nicolas Taillart a deffailly.

- Guillaume Pereon à cheval.

- Geffroy Ladidy à cheval.

- Rolland Colliou à cheval.

- Richard Keradehevis à cheval.

- Jan Colliou filz Jan et à cheval.

- Guillaume Keradvis à cheval.

- Rolland Bernard à pied en robe.

- Rolland Marec a deffailly.

- Messire Jacques de Rosmar par Rolland Le Poulliguen en brigandine.

- Ollivier de Rosmar par Jan de Rosmar en brigandine.

- Jehan Ladvety a deffailly.

- Ollivier de Rosmar en brigandine.

- Jehan de Keradhevis a deffailly.

- Jehan Torgat à cheval.

© Copyright - Tous droits réservés.