|

Bienvenue chez les Allairiens |

ALLAIRE |

Retour page d'accueil Retour Canton de Allaire

La commune d'Allaire ( |

ETYMOLOGIE et HISTOIRE de ALLAIRE

Allaire a pour patron et titulaire Saint Gaudens, évêque.

Au Moyen Age, Allaire est une paroisse primitive et englobe les territoires de Béganne, Rieux, Saint-Jean-la-Poterie et Saint-Gorgon. L'abbaye de Redon avait de nombreux droits à Allaire qui dépendait de la mense épiscopale de Vannes.

C'est dans l'église d'Allaire qu'Alain-le-Grand reçut, le 11 juin 878, des mains d'Hermengarius, évêque de Nantes, la couronne ducale de Bretagne. Cette cérémonie se fit, non dans l'église actuelle, mais dans celle qu'elle a remplacée, car il ne reste plus rien de l'édifice du IXème siècle. Au IXème siècle, Alain Le Grand restitue aux moines de Redon, les paroisses d'Arzon, Marzac et Massérac. La restitution de la paroisse d'Arzon a lieu dans l'église d'Allaire.

Saint-Jean-des-Marais appartient au XIème siècle à Allaire (Cart. Rot., charte 334 : In Halaer aecclesia, sancti Johannis nuncupata, sita super ripam Hult fluminis).

On rencontre les appellations suivantes : Alair (en 878, en 1427, en 1481), Halaer (au XIème siècle), Aller (en 1387, en 1536), Alaer (en 1464) et Allair (en 1477, en 1514, en 1516).

Nota : Allaire, situé dans la partie orientale du diocèse, entre l'Arz et la Vilaine, est borné au nord par Saint-Jacut et Saint-Perreux, à l'est par Saint-Jean-la-Poterie, au sud par Rieux et Béganne, et à l'ouest par Saint-Gorgon. Sa superficie actuelle est de 4,169 hectares, et en y ajoutant Saint-Gorgon, son ancienne trêve, on arrive au chiffre de 4737 hectares. Ce territoire, mêlé de plaines et de collines et arrosé de plusieurs cours d'eau, est fertile en froment, seigle, blé noir... ; on y voit de belles prairies, mais aussi des landes étendues. Sa population, d'après le recensement de 1886, est de 2373 habitants. Le bourg, presque central, est à 7 kilomètres de Redon et à 49 de Vannes. Sur ce territoire on n'a encore signalé aucun monument de l'époque celtique ou préhistorique. La période gallo-romaine y est représentée par la voie, qui va de Vannes à Rieux et qui passe au sud-ouest du bourg. Les Bretons, à partir du VIème siècle, y ont établi quelques colonies, comme le prouvent les noms encore subsistants de Branbic, Coeslé, Deil, Bot, Kerlaurent, etc... En 878, Alain Ier, comte de Vannes et de Nantes, qui séjournait souvent au château de Rieux, tomba malade à Alair, et y reçut l'Extrême-Onction, des mains d'Armengair, évêque de Nantes : cérémonie que certains auteurs ont transformée, par distraction, en sacre ou en couronnement (Cartulaire de Redon, p. 183). Dix ans plus tard, en 888, Guérech ou Quérac, fils du même Alain, tomba malade à Bren-Helmelin, en Allaire ; les moines de Redon se mirent en prières pour lui, et le jeune prince recouvra la santé (Ib. p. 375). L'abbaye de Redon acquit dans cette paroisse quelques propriétés, comme l'indique cette note du Cartulaire, rédigé vers l'an 1080 : ln Halaer, ecclesia sancti Johannis nuncupata, sita super ripam Hult fluminis (p. 285). Ce texte prouve en outre que, au XIème siècle, le quartier de Saint-Jean-des-Marais faisait encore partie de la paroisse d'Allaire. Le souvenir des Croisades y est rappelé par le village du Temple, situé sur les confins d'Allaire et de la Poterie, et par la maison de la Maladrerie, qui a dû remplacer un hôpital de lépreux (Joseph-Marie Le Mené - 1891).

![]()

PATRIMOINE de ALLAIRE

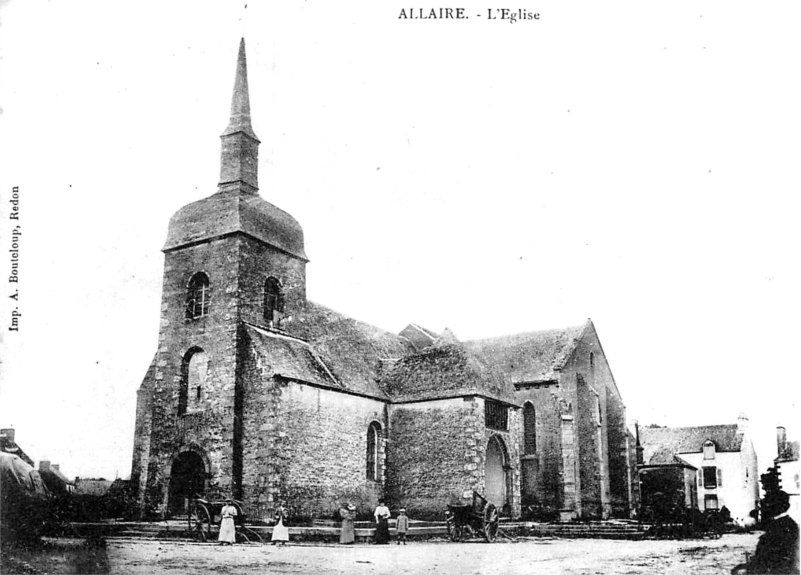

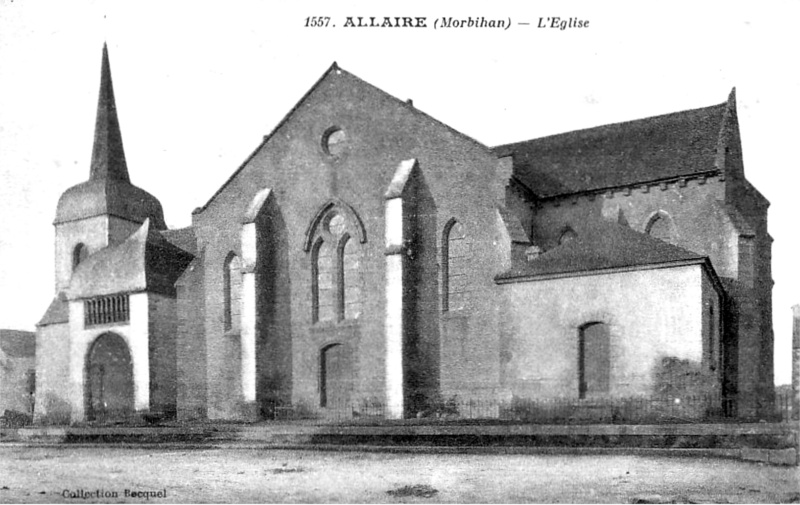

![]() l'église

Saint-Gaudens (XVIIème siècle). Cette église remplace un

ancien sanctuaire signalé dès le IXème siècle dans les actes du Cartulaire de Redon.

L'église, qui tombe en ruine dès 1675, est reconstruite en ne conservant

de l'ancien édifice que le bras Sud du transept. De cette construction du

XVIIème siècle, il ne reste aujourd'hui que la nef, couverte d'une

charpente, et le clocher sur le porche occidental. Le choeur à chevet plat

et le transept, voûtés d'ogives reposant sur des colonnettes, ont été

refaits entièrement en 1875. Les bénitiers, sous le porche, datent du IXème siècle.

L'église abrite une statue en bois de la Vierge à l'Enfant

datée du XVème siècle (cette statue est découverte en 1956, abandonnée

sur le haut d'un mur de la chapelle Saint-Marc de Laupo) ;

l'église

Saint-Gaudens (XVIIème siècle). Cette église remplace un

ancien sanctuaire signalé dès le IXème siècle dans les actes du Cartulaire de Redon.

L'église, qui tombe en ruine dès 1675, est reconstruite en ne conservant

de l'ancien édifice que le bras Sud du transept. De cette construction du

XVIIème siècle, il ne reste aujourd'hui que la nef, couverte d'une

charpente, et le clocher sur le porche occidental. Le choeur à chevet plat

et le transept, voûtés d'ogives reposant sur des colonnettes, ont été

refaits entièrement en 1875. Les bénitiers, sous le porche, datent du IXème siècle.

L'église abrite une statue en bois de la Vierge à l'Enfant

datée du XVème siècle (cette statue est découverte en 1956, abandonnée

sur le haut d'un mur de la chapelle Saint-Marc de Laupo) ;

Note 1 : Au point de vue religieux, la paroisse d'Allaire, qui existait déjà en 878, remontait probablement, si l'on tient compte de son étendue, à l'origine du diocèse de Vannes. Son patron était, et est encore, saint Gaudens, évêque de Brescia, dont la fête se célèbre le 25 octobre. L'église paroissiale, tombant de vétusté, fut rebâtie en 1675 ; on conserva néanmoins de la construction ancienne le transept sud ou la chapelle de Vaudequip, de style ogival. De nos jours (1875), cette église a été presque entièrement réédifiée : elle est en forme de croix latine. Les chapelles publiques d'Allaire étaient : — 1. Notre-Dame, située « jouxte l'église paroissiale, » mentionnée en 1633, et supprimée depuis. — 2. Sainte-Barbe, vers le nord, édifice de forme rectangulaire et de style ogival ; on y voit des écussons mutilés, et les armes plus récentes de René Pepin, seigneur de Deil, et de sa femme Jeanne Cybouault, morte en 1669. — 3. Saint-Eutrope, au nord-ouest, de forme rectangulaire aussi et de style ogival, sauf quelques petites fenêtres romanes ; clocheton sur le milieu de l'édifice. — 4. Saint-Gorgon, à l'ouest, siège d'une trêve et plus tard d'une paroisse. Voir son article particulier. — 5. Notre-Dame ou Saint-Joseph-des-Landes, au sud ; édifice rectangulaire, à fenêtres ogivales, dépendant du prieuré de Saint-Melaine de Rieux ; en ruines. — 6. Saint-Étienne, au Bois-Payen. — 7. Saint-Marc, à Lopo. — 8. Saint-Michel, édifice aujourd'hui détruit. Il y avait en outre une chapelle privée au Vaudequip. Les frairies d'Allaire étaient : le bourg, Sainte-Barbe, Saint-Eutrope, le Bois-Payen, les Landes, Boquereux, le Lopo et Saint-Michel. Les chapellenies étaient : — 1. Celle de Guillaume de la Paulmeraye, fondée en 1492. — 2. Celle de Jean Le Roux, prêtre, fondée en 1504. — 3. Celle de Guillaume Bogier, Sgr du Vaudequip, fondée vers 1520. — 4. Celle de Yves et Jean Thébaud, prêtres, fondée en 1541. — 5. Celle de Charles et Jean Le Bloys, prêtres, fondée en 1550. — 6. Celle de Raoul Tual, prêtre, fondée vers 1560. — 7. Celle de Jean Le Clerc et Jean Nyol, fondée vers 1580. — 8. Celle de François Nyol, recteur, fondée en 1600. — 9. Celle de Pierre Marquier, prêtre, fondée en 1603. — 10. Celle de la Crélaye, fondée à une date inconnue. — 11. Celle de Notre-Dame et des SS. Roch et Sébastien. — 12. Celle de Perrine Évain ou de la Rouaudaye, fondée en 1661. — 13. Celle du Sourd ou des Grayo. Deux autres chapellenies se desservaient à Saint-Gorgon. A ces fondations il faut ajouter une école, dotée en 1681 par le recteur Jérôme de Racinoux. Le recteur avait la jouissance du presbytère et de ses dépendances, du casuel et des dîmes. En retour, il avait à payer le traitement de ses auxiliaires et les décimes. En 1758, son revenu net était évalué à 1,600 livres. Allaire faisait partie du territoire de Rieux et de la sénéchaussée de Ploërmel. En 1790, il fut érigé en commune, du canton de Peillac et du district de Rochefort, mais perdit Saint-Gorgon, érigé également en commune. En 1791, son recteur, M. Baston, refusa le serment schismatique à la Constitution civile du clergé, et disparut l'année suivante. La révolution vendit ensuite la dotation de plusieurs chapellenies, le verger et le bois du presbytère, le grand pré et les petites prairies de la fabrique. En 1801, Allaire devint chef-lieu de canton et siège d'une justice de paix, dont relevèrent Rieux, Béganne, Saint-Gorgon, Saint-Jacut, Peillac, Saint-Vincent, Saint-Perreux et la Poterie. En 1802, à la réorganisation du diocèse, l'Église accepta cette situation, qui n'a pas été modifiée depuis (Joseph-Marie Le Mené - 1891).

Voir aussi

![]() "L'histoire de la paroisse d'Allaire et ses recteurs"

"L'histoire de la paroisse d'Allaire et ses recteurs"

![]() la chapelle Sainte-Barbe

(1484), édifiée par Guillaume de Bogier, seigneur du Vaudequip. Le 27 décembre 1488, le pape accorde des

indulgences aux pèlerins qui la visitent le jour de sa

dédicace. En 1494, le roi Charles VIII autorise la tenue d'une foire près

de la chapelle. De plan rectangulaire, elle est restaurée en 1715. La famille Pépin-Cybouault en est propriétaire au

XVIIème siècle. Le portail occidental, dont l'accolade repose sur des

angelots tenant des écus mutilés, est surmonté du double blason, plus

récent, de René Pépin, seigneur du Deil, et de son épouse. De belles

fenêtres à réseau flamboyant ont été murées dans leurs parties basses.

A l'intérieur, une piscine, surmontée d'un arc en accolade, est ornée

d'un rinceau de feuilles de vigne et d'un écusson. La voûte en bois date

de 1830. Le vitrail de la verrière Est, représentant le martyre de sainte

Barbe, a été mis en place en 1953. La chapelle abrite plusieurs statues : une Vierge

Marie et son enfant, un groupe en bois polychrome représentant la marche de la sainte Famille

vers l'exil en Egypte (XVIIème siècle) ;

la chapelle Sainte-Barbe

(1484), édifiée par Guillaume de Bogier, seigneur du Vaudequip. Le 27 décembre 1488, le pape accorde des

indulgences aux pèlerins qui la visitent le jour de sa

dédicace. En 1494, le roi Charles VIII autorise la tenue d'une foire près

de la chapelle. De plan rectangulaire, elle est restaurée en 1715. La famille Pépin-Cybouault en est propriétaire au

XVIIème siècle. Le portail occidental, dont l'accolade repose sur des

angelots tenant des écus mutilés, est surmonté du double blason, plus

récent, de René Pépin, seigneur du Deil, et de son épouse. De belles

fenêtres à réseau flamboyant ont été murées dans leurs parties basses.

A l'intérieur, une piscine, surmontée d'un arc en accolade, est ornée

d'un rinceau de feuilles de vigne et d'un écusson. La voûte en bois date

de 1830. Le vitrail de la verrière Est, représentant le martyre de sainte

Barbe, a été mis en place en 1953. La chapelle abrite plusieurs statues : une Vierge

Marie et son enfant, un groupe en bois polychrome représentant la marche de la sainte Famille

vers l'exil en Egypte (XVIIème siècle) ;

Note 2 : Ce bel édifice du gothique tardif s'élève, solitaire à proximité d'un bosquet de pins, au Nord de la paroisse d'Allaire, au bord de la route pittoresque qui conduit au moulin de Guip. De style ogival, il mesure environ 16 mètres de long sur 7 de large. Les portes à petits voussoirs sculptés, sont entourées de moulures et bordées d'une archivolte terminée par un écusson. A l'intérieur, derrière l'autel, se voit une peinture du XVIIIème siècle représentant le miracle de St Hubert, ainsi qu'une statue de Ste Barbe. La pièce la plus précieuse est un groupe statuaire " La Fuite en Egypte " du début du XVIIème siècle. Au chevet, le vitrail représentant le martyre de la sainte est une œuvre moderne du maître verrier Bonneville de Rieux (1953). Nous savons par un mandement de l'évêque de Vannes du 14 avril 1485 que ce dernier donna à C. Bogier seigneur du Vaudeguip la permission de faire célébrer dans cette chapelle que lui-même commençait alors à faire édifier. Cette chapelle est donc contemporaine de l'édification de la maison du Vaudeguip et de l'église d'Allaire. En 1494, Charles VII accordait à G. Bogier une foire à tenir chaque année le 13 septembre près de la chapelle où s'exerçait également les plaids généraux de la juridiction du Vaudeguip. En 1715, l'édifice subit d'importantes restaurations, mais le plan général et les ornementations furent respectées. En 1683 Jeanne Cybouault disputa à G. de Kerverien la possession de cette chapelle, prétextant que sa mouvance relevait de la seigneurie de Dell et obtint d'apposer ses armes au-dessus du portail Ouest de l'oratoire où elles se voient encore. Le 26 décembre 1836 M. Hery propriétaire de Deil fut débouté de ses prétentions sur cet édifice qui revint à la fabrique paroissiale, laquelle en assure l'entretien avec l'aide de la commune d'Allaire (Association bretonne - 1979).

![]() la chapelle Saint-Eutrope

(XV-XVIème siècle), située au village du même nom et restaurée en 1976.

Il s'agit d'un petit édifice rectangulaire qui peut dater du XVIème

siècle, avec peut-être des parties plus anciennes, comme sembleraient

l'indiquer de petites fenêtres tréflées sous un arc en plein cintre,

très ébrasées à l'intérieur. Jusqu'au début du XXème siècle, un

clocheton se dressait au milieu du toit. La chapelle abrite les statues de

saint Eutrope, de la Vierge et de saint Julien en guerrier romain ;

la chapelle Saint-Eutrope

(XV-XVIème siècle), située au village du même nom et restaurée en 1976.

Il s'agit d'un petit édifice rectangulaire qui peut dater du XVIème

siècle, avec peut-être des parties plus anciennes, comme sembleraient

l'indiquer de petites fenêtres tréflées sous un arc en plein cintre,

très ébrasées à l'intérieur. Jusqu'au début du XXème siècle, un

clocheton se dressait au milieu du toit. La chapelle abrite les statues de

saint Eutrope, de la Vierge et de saint Julien en guerrier romain ;

![]() la chapelle Saint-Etienne

(1576), située au village du Bois Payen. Il s'agit d'un édifice de forme

rectangulaire dont deux petites fenêtres en plein cintre éclairent la

chapelle du côté Sud. L'autel qui est dédié à saint Etienne se trouve au milieu

de la nef, et derrière l'autel se trouvent les statues de saint Méen et de

Notre-Dame de la Patience. On y trouve aussi une statue en bois polychrome

de saint Etienne qui date du XVIIIème siècle. Le vitrail (signé M. Le Bihan)

montre la lapidation d'Etienne. Des traces de peinture sont

repérables sous l'enduit. Sur un ancien banc de bois, on trouve

l'inscription "Barniquel" ;

la chapelle Saint-Etienne

(1576), située au village du Bois Payen. Il s'agit d'un édifice de forme

rectangulaire dont deux petites fenêtres en plein cintre éclairent la

chapelle du côté Sud. L'autel qui est dédié à saint Etienne se trouve au milieu

de la nef, et derrière l'autel se trouvent les statues de saint Méen et de

Notre-Dame de la Patience. On y trouve aussi une statue en bois polychrome

de saint Etienne qui date du XVIIIème siècle. Le vitrail (signé M. Le Bihan)

montre la lapidation d'Etienne. Des traces de peinture sont

repérables sous l'enduit. Sur un ancien banc de bois, on trouve

l'inscription "Barniquel" ;

![]() la chapelle de Laupo

ou Loppo (XVème siècle), dédiée à Saint-Marc. Cette

chapelle est mentionnée au début du XVème siècle. La

chapelle abrite une statue de saint

Marc et une statue de la "Mère à l'Enfant" du XVème siècle ;

la chapelle de Laupo

ou Loppo (XVème siècle), dédiée à Saint-Marc. Cette

chapelle est mentionnée au début du XVème siècle. La

chapelle abrite une statue de saint

Marc et une statue de la "Mère à l'Enfant" du XVème siècle ;

![]() l'ancienne

chapelle Notre-Dame des Landes, aujourd'hui disparue. L'édifice, de style

flamboyant, était déjà à moitié ruiné en 1863. Vers 1930, il ne restait

plus qu'un pan de mur ;

l'ancienne

chapelle Notre-Dame des Landes, aujourd'hui disparue. L'édifice, de style

flamboyant, était déjà à moitié ruiné en 1863. Vers 1930, il ne restait

plus qu'un pan de mur ;

![]() la croix du cimetière (XVIème siècle), restaurée en

1948 ;

la croix du cimetière (XVIème siècle), restaurée en

1948 ;

![]() la croix de Brandéha (XVIème siècle).

La croix est ornée en son centre de cinq trous qui rappellent les plaies du Christ ;

la croix de Brandéha (XVIème siècle).

La croix est ornée en son centre de cinq trous qui rappellent les plaies du Christ ;

![]() la croix de Barres (XVIII-XIXème siècle) ;

la croix de Barres (XVIII-XIXème siècle) ;

![]() la croix des Arrhes ou la croix du Clos (XIème siècle), restaurée en

1822 ;

la croix des Arrhes ou la croix du Clos (XIème siècle), restaurée en

1822 ;

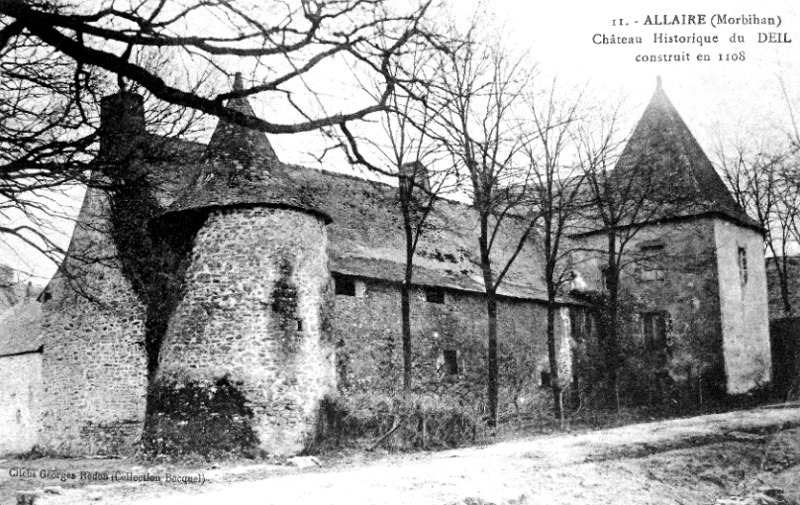

![]() le manoir de Deil (1108-XVème siècle), propriété

successive des familles Camzon (au XVème siècle), Coëtdro ou Couëdro ou Coëtion (au XVème-XVIème siècle),

René Cybouault (au XVIIème siècle), Gabriel Pépin (au XVIIème siècle), Liré, Charles-Bertrand de la

Bourdonnaye (fin XVIIIème siècle), Héry, Jansions, Paul de Gibon (à partir de 1857), Lescouef et

Pierre Lajugie (au XXème siècle). La seigneurie du Deil avait haute,

moyenne et basse justice. Le manoir actuel date du XVIIème siècle. On y trouve un colombier (XVIème siècle)

qui compte environ 1500 boulins. Au-dessus de la porte du colombier se

trouve une pierre gravée aux armes de René Cybouault. La fontaine, qui a

perdu son toit, est située dans le parc du manoir. Jules Vernes et le chef chouan Sol de Grisolles ont séjourné dans ce manoir ;

le manoir de Deil (1108-XVème siècle), propriété

successive des familles Camzon (au XVème siècle), Coëtdro ou Couëdro ou Coëtion (au XVème-XVIème siècle),

René Cybouault (au XVIIème siècle), Gabriel Pépin (au XVIIème siècle), Liré, Charles-Bertrand de la

Bourdonnaye (fin XVIIIème siècle), Héry, Jansions, Paul de Gibon (à partir de 1857), Lescouef et

Pierre Lajugie (au XXème siècle). La seigneurie du Deil avait haute,

moyenne et basse justice. Le manoir actuel date du XVIIème siècle. On y trouve un colombier (XVIème siècle)

qui compte environ 1500 boulins. Au-dessus de la porte du colombier se

trouve une pierre gravée aux armes de René Cybouault. La fontaine, qui a

perdu son toit, est située dans le parc du manoir. Jules Vernes et le chef chouan Sol de Grisolles ont séjourné dans ce manoir ;

Voir aussi

![]() "Le manoir

de Deil à Allaire"

"Le manoir

de Deil à Allaire"

![]() l'ancien

château de la Forêt-de-Kerlaurent. Siège d'une ancienne seigneurie ayant

appartenu à la famille Coppale. Guillaume Couldebouc est mentionné en 1427 ;

l'ancien

château de la Forêt-de-Kerlaurent. Siège d'une ancienne seigneurie ayant

appartenu à la famille Coppale. Guillaume Couldebouc est mentionné en 1427 ;

![]() le

château du Plessis-Rivault. Siège d'une ancienne seigneurie connue dès le

XVème siècle et propriété de la famille Rivault. Propriété de

Guillaume Rivault en 1427. L'édifice actuel date

de 1830 et fut édifié par les familles Le Provost et La Voltais. Au

XIXème siècle, la demeure fut la propriété de la comtesse des Forges ;

le

château du Plessis-Rivault. Siège d'une ancienne seigneurie connue dès le

XVème siècle et propriété de la famille Rivault. Propriété de

Guillaume Rivault en 1427. L'édifice actuel date

de 1830 et fut édifié par les familles Le Provost et La Voltais. Au

XIXème siècle, la demeure fut la propriété de la comtesse des Forges ;

![]() le manoir de Coueslé ou Couesleix (XVIème siècle). Ce manoir est encore

surnommé Couellée ou Coueslay. Il est édifié à l'emplacement d'un ancien château.

Propriété d'Olivier Morin en 1427 ;

le manoir de Coueslé ou Couesleix (XVIème siècle). Ce manoir est encore

surnommé Couellée ou Coueslay. Il est édifié à l'emplacement d'un ancien château.

Propriété d'Olivier Morin en 1427 ;

![]() la demeure de La Poinaie ou La Payennaie (XVème siècle).

Propriété de Jehan Penfault en 1427. Puis, propriété de

la famille Payen. L'édifice est en équerre et possède une tour octogonale. La seigneurie de La Poinaie possédait jadis deux

moulins : un à vent (disparu à la fin du XIXème siècle) et l'autre à eau ;

la demeure de La Poinaie ou La Payennaie (XVème siècle).

Propriété de Jehan Penfault en 1427. Puis, propriété de

la famille Payen. L'édifice est en équerre et possède une tour octogonale. La seigneurie de La Poinaie possédait jadis deux

moulins : un à vent (disparu à la fin du XIXème siècle) et l'autre à eau ;

![]() le manoir

ou château de Vaudequip ou Vaudeguip (1450), édifié par Guillaume de Bogier, grand

argentier du duc François II de Bretagne (1458-1488), et remanié au

XVIIème siècle. Siège de l'ancienne seigneurie du Vaudequip. Propriété

des familles Kervérien et Caunelaye. Il possédait autrefois une chapelle

privée à l'Est. La charpente est refaite au XVIIIème siècle. Les

lucarnes portent des armoiries. On y voit une tour. A l'intérieur du manoir se trouve une

cheminée portant les armes des seigneurs Bogier et Téhillac (ou Théhillac).

Le château fut transformé au début du XXème siècle en ferme par la famille Garnier ;

le manoir

ou château de Vaudequip ou Vaudeguip (1450), édifié par Guillaume de Bogier, grand

argentier du duc François II de Bretagne (1458-1488), et remanié au

XVIIème siècle. Siège de l'ancienne seigneurie du Vaudequip. Propriété

des familles Kervérien et Caunelaye. Il possédait autrefois une chapelle

privée à l'Est. La charpente est refaite au XVIIIème siècle. Les

lucarnes portent des armoiries. On y voit une tour. A l'intérieur du manoir se trouve une

cheminée portant les armes des seigneurs Bogier et Téhillac (ou Théhillac).

Le château fut transformé au début du XXème siècle en ferme par la famille Garnier ;

Voir aussi

![]() "Le château

ou manoir de Vaudequip ou Vaudeguip à Allaire"

"Le château

ou manoir de Vaudequip ou Vaudeguip à Allaire"

![]() le puits de La Moquette (XVIIème siècle).

Une croix est située sur le sommet de la voûte ;

le puits de La Moquette (XVIIème siècle).

Une croix est située sur le sommet de la voûte ;

![]() le moulin à eau et le moulin à vent de La Poinaie ;

le moulin à eau et le moulin à vent de La Poinaie ;

![]() les moulins de Vaudequip, de Gratz, des Roches, des

Perrières, du Buisson Guérin et le moulin de Brancheleux, transformé en monument

religieux depuis 1955. Une statue de la Vierge, en granit, d'un poids de 4

tonnes, est placée au sommet de l'ancien moulin de Brancheleux ;

les moulins de Vaudequip, de Gratz, des Roches, des

Perrières, du Buisson Guérin et le moulin de Brancheleux, transformé en monument

religieux depuis 1955. Une statue de la Vierge, en granit, d'un poids de 4

tonnes, est placée au sommet de l'ancien moulin de Brancheleux ;

A signaler aussi :

![]() la découverte d'un "fanum" surnommé

"Fanum de Léhéro" (sanctuaire romano-celtique) au lieu-dit Belleville ;

la découverte d'un "fanum" surnommé

"Fanum de Léhéro" (sanctuaire romano-celtique) au lieu-dit Belleville ;

![]() les stèles armoricaines (500 ans avant Jésus-Christ), situées à La

Pommerais ;

les stèles armoricaines (500 ans avant Jésus-Christ), situées à La

Pommerais ;

![]() des vestiges mégalithiques : petit souterrain composé de 3 chambres au

lieu-dit "Bocquéreux" (âge de fer) ;

des vestiges mégalithiques : petit souterrain composé de 3 chambres au

lieu-dit "Bocquéreux" (âge de fer) ;

![]()

ANCIENNE NOBLESSE de ALLAIRE

Au point de vue féodal, les terres nobles de l'endroit étaient, en suivant l'ordre alphabétique :

1. La Bande-David.

2. Branby, au sud-est, aux Rembaudière et aux Rochais.

3. Le Buisson-Guérin, vers l'ouest.

4. Coeslé, aux Kervérien (1612).

5. Deil, au nord-ouest, haute justice, aux Pepin , aux Liré.

6. La Forêt-de-Kerlaurent, vers le sud-est, aux Coppale.

7. La Fosse, au nord.

8. La Grée ou la Gras, moyenne justice.

9. Héonleix.

10. Le Motais, vers le nord.

11. La Paulmeraye, berceau de la famille de ce nom.

12. Le Petit-Bois, vers le nord.

13. Le Plessis-Rivault, moyenne justice, aux Lambart.

14. La Poénaye ou Pesnaye, aux Boisguéheneuc (1630).

15. Le Prémohan, vers l'ouest.

16. La Ruhais, au nord-est.

17. Saint-Eutrope, vers le nord-ouest.

18. La Saudraye, au nord.

19. Tremméhan, au sud-ouest.

20. Le Vaudequip, au nord, aux Bogier, Kervérien, Caunelaye.

21. Le Vaudepierre, vers l'est.

22. Le Vaujouan, au nord-ouest, aux Barate, Kervérien.

Le château du Vaudequip offre encore une tourelle cylindrique à l'une des encoignures, des fenêtres à fronton triangulaire, et quelques écussons modernes (Joseph-Marie Le Mené).

Lors de la réformation de 1427, on comptabilise la présence de plusieurs nobles à Allaire : Guillemette de la Forest (Bussonguérin, en Quinaye), Guillaume Rivault (Lahéro, en Quinaye), Guillaume de Bellouan (le Vaujouan), Jehan Gicquel (au bourg de Allaire), Pierre Pollo (au bourg de Allaire), Jehan Davi (au bourg de Allaire), Guillo Le Clerc (les Petits Forêts), Jehan de la Paumeraie (la Pommeraye, en Grelaye), Jehan Le Taffle (Henleix), Jehan Jegou (Coueslée), Ollivier Morin (Coueslée), Jehan Frouessart (Brambis, en Maréchallaye), Guillaume Couldebouc (la Forêt de Kerlaurent), Guillaume Rivault (le Plessis-Rivault, en la Ruée), Pierre de la Paumeraye (Lopo, en la Chapelle), Jehan Penfault (la Poinaye, en Trévilleux), Guillaume de Bogier (Boger, en la Noée), Guillaume de Bogier (le Vaudeguip, en la Harguenaye), Guillaume Coueffo (Deil), Guillaume Coueffo (Briandaye, en la Regaudaye), Guillaume du Boschet (le Boschet, en le Bois-Payen), Ysabeau Jegou et Eon Bouesbic (Trémehan, en la Luée), Dom Jehan Bouesbic (Prémohan, en la Luée), Margot de Brocel et Ollichon Le Taffle (Poupian), Jehan de Gravot et Eon Mahé (Boquereuc).

A la "montre" (réunion de tous les hommes d'armes) de Vannes du 8 septembre 1464, on comptabilise la présence de 10 nobles de Allaire :

![]() Denis

MAHAUD (35 livres de revenu) : porteur d'un paltoc et d'une salade (casque),

comparaît armé d'une vouge ;

Denis

MAHAUD (35 livres de revenu) : porteur d'un paltoc et d'une salade (casque),

comparaît armé d'une vouge ;

![]() Mahé

de la POMMERAYE (60 livres de revenu) : porteur d'une brigandine et d'une

salade (casque), comparaît armé d'une épée ;

Mahé

de la POMMERAYE (60 livres de revenu) : porteur d'une brigandine et d'une

salade (casque), comparaît armé d'une épée ;

![]() Vincent

RIVAULT (30 livres de revenu) : porteur d'une brigandine et d'une salade

(casque), comparaît armé d'une vouge et d'une épée ;

Vincent

RIVAULT (30 livres de revenu) : porteur d'une brigandine et d'une salade

(casque), comparaît armé d'une vouge et d'une épée ;

![]() François

GRAVOT (50 livres de revenu) : porteur d'une brigandine et d'une salade

(casque), comparaît armé d'une vouge et d'une épée ;

François

GRAVOT (50 livres de revenu) : porteur d'une brigandine et d'une salade

(casque), comparaît armé d'une vouge et d'une épée ;

![]() Guillaume

de BOGIER (300 livres de revenu) : comparaît vêtu de sa robe ;

Guillaume

de BOGIER (300 livres de revenu) : comparaît vêtu de sa robe ;

![]() les

héritiers de Guillaume de BELLOUAN (300 livres de revenu) : défaillants ;

les

héritiers de Guillaume de BELLOUAN (300 livres de revenu) : défaillants ;

![]() les

héritiers de Morice GICQUEL : défaillants ;

les

héritiers de Morice GICQUEL : défaillants ;

![]() Jehan

JANVIER (25 livres de revenu) : porteur d'un paltoc et d'une salade

(casque), comparaît armé d'une vouge et d'une épée ;

Jehan

JANVIER (25 livres de revenu) : porteur d'un paltoc et d'une salade

(casque), comparaît armé d'une vouge et d'une épée ;

![]() Pierre

de COEDRO : porteur d'une brigandine et d'une salade (casque), comparaît

armé d'un arc et d'une épée ;

Pierre

de COEDRO : porteur d'une brigandine et d'une salade (casque), comparaît

armé d'un arc et d'une épée ;

![]() Jehan

FASSELO ( peut-être LE TAFFLE) : défaillant ;

Jehan

FASSELO ( peut-être LE TAFFLE) : défaillant ;

A la "montre" (réunion de tous les hommes d'armes) de Vannes du 4 septembre 1481, on comptabilise la présence de 11 nobles de Allaire :

![]() Jehan

de BELOUAN (400 livres de revenu) ;

Jehan

de BELOUAN (400 livres de revenu) ;

![]() Guillaume

de BOGIER (400 livres de revenu) ;

Guillaume

de BOGIER (400 livres de revenu) ;

![]() Guillaume

de CLEUX (400 livres de revenu) ;

Guillaume

de CLEUX (400 livres de revenu) ;

![]() Jehan

du BOSCHET (100 livres de revenu) ;

Jehan

du BOSCHET (100 livres de revenu) ;

![]() Guillaume

de la PAUMERAYE (600 livres de revenu) : porteur d'une brigandine,

comparaît armé d'une vouge ;

Guillaume

de la PAUMERAYE (600 livres de revenu) : porteur d'une brigandine,

comparaît armé d'une vouge ;

![]() Vincent

RIVAULT (30 livres de revenu) ;

Vincent

RIVAULT (30 livres de revenu) ;

![]() Jehan

GRAVOT (40 livres de revenu) ;

Jehan

GRAVOT (40 livres de revenu) ;

![]() Guillaume

de la RAMBAUDIERE (50 livres de revenu) ;

Guillaume

de la RAMBAUDIERE (50 livres de revenu) ;

![]() Denis

JANVIER (20 livres de revenu) ;

Denis

JANVIER (20 livres de revenu) ;

![]() la

veuve de Eon de BRECCHAN (20 livres de revenu) ;

la

veuve de Eon de BRECCHAN (20 livres de revenu) ;

![]() Eon

LE TAFFLE ;

Eon

LE TAFFLE ;

© Copyright - Tous droits réservés.