|

Bienvenue chez les Trémargatois |

TREMARGAT |

Retour page d'accueil Retour Canton de Rostrenen

La commune de Trémargat ( |

ETYMOLOGIE et HISTOIRE de TREMARGAT

Trémargat vient du breton « treb » (village), de « mael » (chef) et de « cat » (lutte).

Trémargat est un démembrement de la paroisse primitive de Plounévez-Quintin, qui elle même s'est constituée au détriment de l'ancienne paroisse primitive de Plouguernével.

Trémargat (Tremiargat) était une succursale de la paroisse de Plounévez-Quintin et dépendait jadis de l'évêché de Quimper, de la subdélégation de Quimper et du siège royal de Carhaix. Durant la Révolution, la succursale de Trémargat dépendait du doyenné de Rostrenen.

Trémargat ne devient paroisse qu'en 1841 (ordonnance du 29 juin 1841) et commune qu'en 1851 (loi du 8 août 1851).

On rencontre l'appellation Treffve de Tremelgat (en 1535-1536).

Note : la commune de Trémargat est formée des villages : le Helles, Par-Crech, Kergonan, Guillerbot, Quinquis - Auffret, etc... Parmi les villages : Lampaul.

![]()

PATRIMOINE de TREMARGAT

![]() l'église Notre-Dame

(XVIème siècle), restaurée au XIXème siècle. En forme de croix latine avec chapelle des

fonts en appentis sur la longère nord, l'édifice actuel date en majeure

partie du XVIème siècle, mais a été remanié. En 1842, suivant projet

dressé par M. Chamaillard, de Rostrenen, on releva les murs de 0 m. 66,

refit la charpente, agrandit le chœur de 2 m. 30, vers l'est et

reconstruisit la sacristie. En 1912, suivant projet de M. Quevarec, de Plounévez-Quintin,

les travaux suivants furent exécutés par M. Joseph Georgelin : démolition

et réfection du pignon ouest, de la chapelle des fonts et de la longère

nord jusqu'à la croisée ainsi que la réfection du lambris. Le porche

ouest est orné de choux frisés très développés et, de pinacles torses

et la fenêtre du chevet d'un fenestrage en forme de fleur de lys avec large

embrasure comme à Magoar (R. Couffon). Sur les deux croix qui se dressaient jadis

sur la clôture du cimetière, il ne subsiste qu'une croix qui se trouve à l'intérieur de l'église. Le calvaire

date de 1824. La peinture murale de l'église, oeuvre du peintre Hubert,

date du XXème siècle. " Mobilier : Maître-autel de la fin du

XVIIIème siècle ; fonts en granit du XVIème siècle ; statues anciennes :

Crucifix, sainte Vierge, saint Gildas, sainte Anne ; et, parmi les modernes

: saint Yves " (R. Couffon). L'église abrite une statue en bois

datée du XVIème siècle et représentant sainte Anne, la Vierge Marie et

l'enfant Jésus : sainte Anne apprend à lire à la sainte Vierge placée à

sa droite tandis que l'Enfant-Jésus est assis à gauche sur le bras du

fauteuil. Depuis 1935, le vitrail du chevet, du

XVIème siècle, a disparu, remplacé par un vitrail moderne. " L'église Notre-Dame de Trémargat a été

restaurée au milieu du XIXème siècle par Chamailler, ébéniste à

Rostrenen. L'édifice, à la belle façade Sud, est situé dans un enclos

qui comprend un ossuaire. On y remarque surtout un chemin de croix très

original, puisque les soldats romains sont figurés en soldats allemands,

tandis que les autres personnages sont en costume traditionnel " ;

l'église Notre-Dame

(XVIème siècle), restaurée au XIXème siècle. En forme de croix latine avec chapelle des

fonts en appentis sur la longère nord, l'édifice actuel date en majeure

partie du XVIème siècle, mais a été remanié. En 1842, suivant projet

dressé par M. Chamaillard, de Rostrenen, on releva les murs de 0 m. 66,

refit la charpente, agrandit le chœur de 2 m. 30, vers l'est et

reconstruisit la sacristie. En 1912, suivant projet de M. Quevarec, de Plounévez-Quintin,

les travaux suivants furent exécutés par M. Joseph Georgelin : démolition

et réfection du pignon ouest, de la chapelle des fonts et de la longère

nord jusqu'à la croisée ainsi que la réfection du lambris. Le porche

ouest est orné de choux frisés très développés et, de pinacles torses

et la fenêtre du chevet d'un fenestrage en forme de fleur de lys avec large

embrasure comme à Magoar (R. Couffon). Sur les deux croix qui se dressaient jadis

sur la clôture du cimetière, il ne subsiste qu'une croix qui se trouve à l'intérieur de l'église. Le calvaire

date de 1824. La peinture murale de l'église, oeuvre du peintre Hubert,

date du XXème siècle. " Mobilier : Maître-autel de la fin du

XVIIIème siècle ; fonts en granit du XVIème siècle ; statues anciennes :

Crucifix, sainte Vierge, saint Gildas, sainte Anne ; et, parmi les modernes

: saint Yves " (R. Couffon). L'église abrite une statue en bois

datée du XVIème siècle et représentant sainte Anne, la Vierge Marie et

l'enfant Jésus : sainte Anne apprend à lire à la sainte Vierge placée à

sa droite tandis que l'Enfant-Jésus est assis à gauche sur le bras du

fauteuil. Depuis 1935, le vitrail du chevet, du

XVIème siècle, a disparu, remplacé par un vitrail moderne. " L'église Notre-Dame de Trémargat a été

restaurée au milieu du XIXème siècle par Chamailler, ébéniste à

Rostrenen. L'édifice, à la belle façade Sud, est situé dans un enclos

qui comprend un ossuaire. On y remarque surtout un chemin de croix très

original, puisque les soldats romains sont figurés en soldats allemands,

tandis que les autres personnages sont en costume traditionnel " ;

Nota : La verrière du chevet de l'église de Trémargat est dans un état lamentable (Visite d'août 1934). Les trous ont été bouchés tant bien que mal avec du papier, et l'on a badigeonné certaines parties avec meilleure intention que goût. Cependant elle est fort intéressante puisque Gaultier du Mottay a heureusement relevé l'inscription suivante disparue aujourd'hui : ... MIL V CTZ VINGT fut cette .. JEHAN LE JOUANNIC. La fenêtre est séparée en deux lancettes par un meneau supportant une fleur de lys. Chacune des lancettes renferme trois panneaux représentant des saints et des saintes. En haut, à gauche, saint Jean l'évangéliste tenant le calice empoisonné par le démon. Sur un fond bleu, le saint est vêtu d'une robe violette et d'un manteau rouge. Au-dessous, sainte Barbe avec la tour et l'épée symbolique. Sur un verre rouge a été grossièrement dessiné une figure pour remplacer celle disparue. La sainte est en corsage violet et robe verte s'ouvrant sur une cotte rose, c'est tout à fait le costume des femmes du règne de François Ier. Son épée est bleue. Au-dessous, le troisième panneau représente une sainte lisant et tenant la palme du martyre. Sur un fond bleu, elle se détache en robe verte, corsage or à ceinture verte et manteau rouge, et porte la coiffure flamande. Dans la lancette droite, en haut, le précurseur dont la tête manque et a été remplacée par un barbouillage. Le corps est vêtu d'une peau de bête et il tient, de la main gauche le livre et l'agneau. Il se détache sur une tenture rouge bordée de gris. Au dessous, sainte Marguerite. Elle porte une robe rose à ceinture jaune et un manteau bleu et foule au pied un dragon rouge aux ailes vertes. Au dessous, sur un fond vert, sainte Madeleine, portant un vase de parfum. Elle est vêtu d'une robe rouge sur laquelle est une tunique d'or à perlages avec ceinture violette. Dans le tympan, la Crucifixion. Dans la mouchette du haut, le Christ d'or sur fond rouge ; au dessous la Sainte Vierge en manteau bleu et saint Jean en robe blanche et manteau vert. Cette verrière presente tous les caracteres de l'école des Pays-Bas que nous allons rencontrer désormais dans les Côtes-du-Nord (aujourd'hui Côtes-d'Armor). (Contribution à l'étude des anciennes verrières - Société d'Emulation des Côtes-d'Armor, 1935).

![]() l'ancienne

chapelle Saint-Georges, aujourd'hui disparue. Elle existait encore au XVIIIème

siècle ;

l'ancienne

chapelle Saint-Georges, aujourd'hui disparue. Elle existait encore au XVIIIème

siècle ;

![]() la

croix

de la Place (XVIIIème siècle). " Le soubassement de plan carré

est surmonté d'une table saillante, passant par la section cruciforme. Le fût

est quant à lui de forme rectangulaire. Sur la croix, on découvre un

Christ schématisé, les pieds juxtaposés sur le suppadenum sous lequel

l'on retrouve la date sculptée, 1824 " ;

la

croix

de la Place (XVIIIème siècle). " Le soubassement de plan carré

est surmonté d'une table saillante, passant par la section cruciforme. Le fût

est quant à lui de forme rectangulaire. Sur la croix, on découvre un

Christ schématisé, les pieds juxtaposés sur le suppadenum sous lequel

l'on retrouve la date sculptée, 1824 " ;

![]() les

fontaines Saint-Georges, Saint-Gildas et Notre-Dame ;

les

fontaines Saint-Georges, Saint-Gildas et Notre-Dame ;

![]() le manoir de Lampoul-Izellan

ou le Bas-Ampoul (XVIIème siècle), propriété de la

famille Corret ou Gorret de Kerauffret dès 1670 et jusqu’en 1724. Un manoir de

ce nom est mentionné en 1493. Ce manoir a

été possédé aussi jadis par les familles Limon du Timeur, Le Gonidec de

Traissan et de Farcy de la Villedubois ;

le manoir de Lampoul-Izellan

ou le Bas-Ampoul (XVIIème siècle), propriété de la

famille Corret ou Gorret de Kerauffret dès 1670 et jusqu’en 1724. Un manoir de

ce nom est mentionné en 1493. Ce manoir a

été possédé aussi jadis par les familles Limon du Timeur, Le Gonidec de

Traissan et de Farcy de la Villedubois ;

![]() le manoir de Lampoul-Huellan (XVIIIème siècle) ;

le manoir de Lampoul-Huellan (XVIIIème siècle) ;

A signaler aussi :

![]() le menhir de Prat-Rous-Cerch ;

le menhir de Prat-Rous-Cerch ;

![]() le menhir de Prat-Tunauren

ou Prat-Tuntauren ;

le menhir de Prat-Tunauren

ou Prat-Tuntauren ;

![]() le menhir de

Parc-Menhir ;

le menhir de

Parc-Menhir ;

![]() le

menhir de Lampoul-Huellan ;

le

menhir de Lampoul-Huellan ;

![]() une

enceinte de terre appelée le Parc-Crec'h ;

une

enceinte de terre appelée le Parc-Crec'h ;

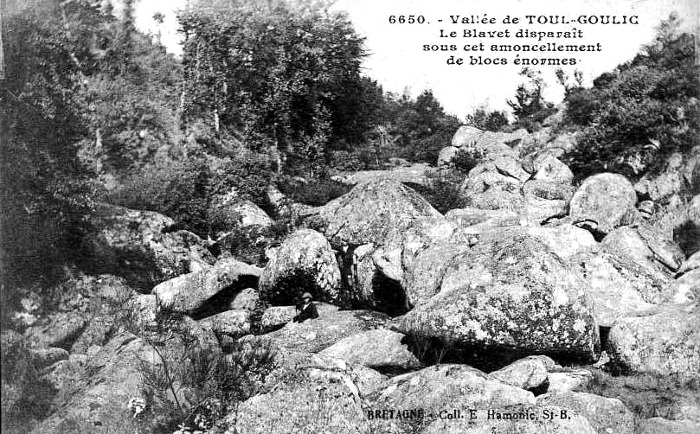

![]() les vestiges d’un camp fortifié au-dessus des gorges de

Toul-Goulic ;

les vestiges d’un camp fortifié au-dessus des gorges de

Toul-Goulic ;

![]()

ANCIENNE NOBLESSE de TREMARGAT

A la "montre" (réunion de tous les hommes d'armes) de Tréguier de 1481, on ne comptabilise la présence d'aucun noble de Trémargat. Trémargat dépendait de la paroisse de Plounévez-Quintin.

(à compléter)

© Copyright - Tous droits réservés.