|

Bienvenue chez les Telgruciens |

TELGRUC-SUR-MER |

Retour page d'accueil Retour Canton de Crozon

La commune de Telgruc-sur-Mer ( |

ETYMOLOGIE et HISTOIRE de TELGRUC-SUR-MER

Telgruc-sur-Mer vient du breton "cruc" (butte) et "tal" (front).

Telgruc-sur-Mer est un démembrement de l'ancienne paroisse primitive d'Argol. Ancienne possession de l’abbaye de Landévennec, le territoire de Telgruc est mentionné en 1050, dans le Cartulaire de Landévennec. La paroisse de Telgruc-sur-Mer dépendait autrefois de l'ancien évêché de Cornouaille.

Telgruc fut le berceau de la puissante famille de Rosmadec. De leur forteresse imposante il ne reste plus rien. En 1644, le sieur de la Colombière-Vulson notait dans la généalogie qu'il dressait de la maison de Rosmadec : " En la paroisse de Telgruc, les ruines de l'ancien château font remarquer qu'il était composé de cinq tours, jointes par des corps de logis entourés de fossés larges et profonds et environnés de bois de haute futaie, ...".

Voir

![]() "

Les Rosmadec de Telgruc

".

"

Les Rosmadec de Telgruc

".

En 1759, une ordonnance de Louis XV ordonne à la paroisse de Telgruc de fournir 19 hommes et de payer 124 livres pour « la dépense annuelle de la garde-côte de Bretagne ».

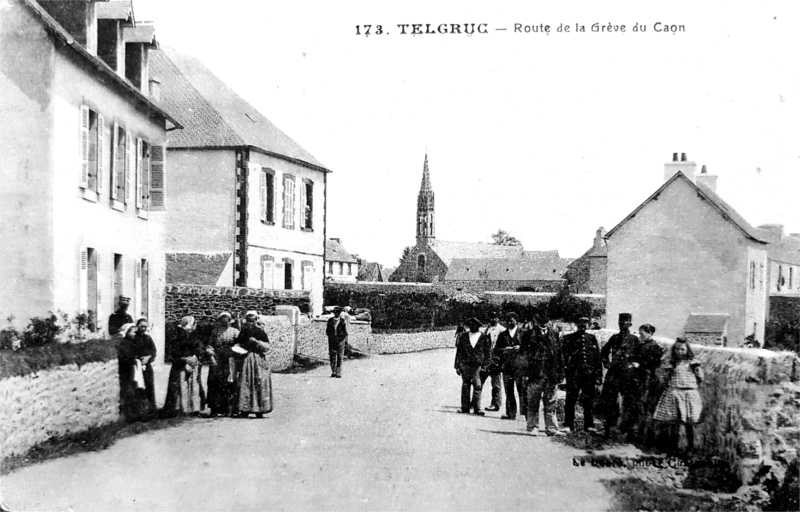

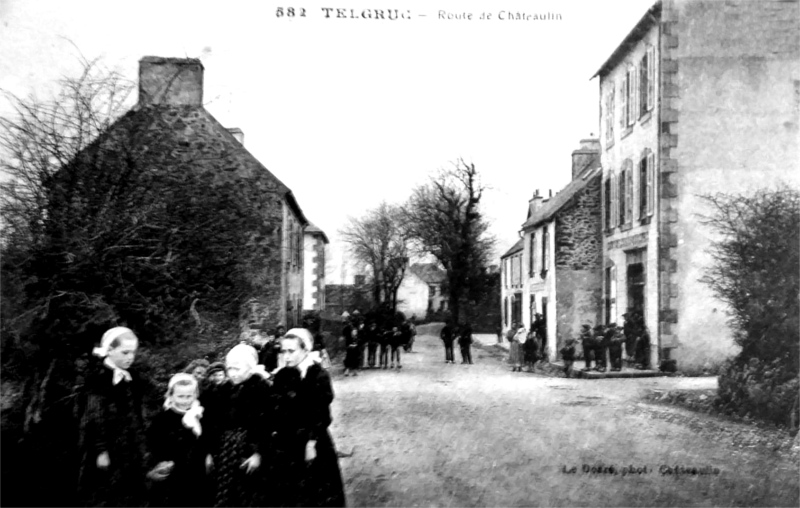

En 1845, A. Marteville et P. Varin mentionnent : « Telgruc : commune formée par l'ancienne paroisse de ce nom ; aujourd'hui succursale. (...) Principaux villages : Kerguinidic, Kerampran, Kernon, Kerbriant, le Caon, Mengleuff, Lezuoc, Penhoat, Rostégoff, Porsbas. Superficie totale : 2 823 hectares, dont (...) terres labourables 843 ha, prés et pâtures 60 ha, bois 44 ha, vergers et jardins 35 ha, landes et incultes 1 739 hab. (...). Moulins : 14 (à eau, de Rouvac'h, de Launay, du Yeun, de Kerrédan, de Péran, de Kernon, de Rosmadec, du Lez ; à vent, de Kergoalc'h, etc. Cette commune est traversée par la route de Quimper à Lanvaux [ Lanvéoc ]. Géologie : grès ; quelques points de granite amphibolique. On parle le breton ».

On rencontre les appellations suivantes : Plebs Telchruc (au XIème siècle), Thelgruc (au XIIème siècle), Telgruc (en 1236 et vers 1330).

Note : Liste non exhaustive des maires de Telgruc (Telgruc-sur-Mer) : Claude Riou (1803-1804), Hervé Savina (1804-1816), Corentin Mazeau (1816-1820), Mathieu Cudonnec (1821), Jean-Louis Thomas (1821-1832), Hervé Savina (1832-1861), Jacques Marie Balcon (1862-1863), Joseph Mignon (1864-1870), Henry Crouan (1871), Joseph Mignon (1871-1874), Hervé Le Monze (1874-1876), Joseph Mignon (1876-1884), Jean-Jacques Baron (1884-1894), Magloire Boussard (1894-1900), François Jan (1900-1911), Jean-Marie Riou (1911-1919), Jean Boussard (1919-1935), Alain Alix (1935-1943), François Bossard (1943-1944), Jean Bossard (1944), Corentin Batany (1947-1965), Corentin Jolais (1965-1971), Alain Bougyon (1971-1973), Pierre Riou (1973-1977), Albert Alix (1977-1978), Daniel Magnen (1978-1983), Corentin Guénolé (1983-1995), Daniel Magnen (1995-1999), Catherine Le Moan-Fitamant (1999-2008), Jean-Marc Richard (2008-2014), Dominique Le Pennec (2014-2020), etc ....

Voir

![]() "

Le

passé religieux de Telgruc-sur-Mer

".

"

Le

passé religieux de Telgruc-sur-Mer

".

Voir

![]() "

Le

cahier de doléances de Telgruc-sur-Mer en 1789

".

"

Le

cahier de doléances de Telgruc-sur-Mer en 1789

".

Voir

![]() "

Le

clergé de Telgruc-sur-Mer durant la Révolution

".

"

Le

clergé de Telgruc-sur-Mer durant la Révolution

".

![]()

PATRIMOINE de TELGRUC-SUR-MER

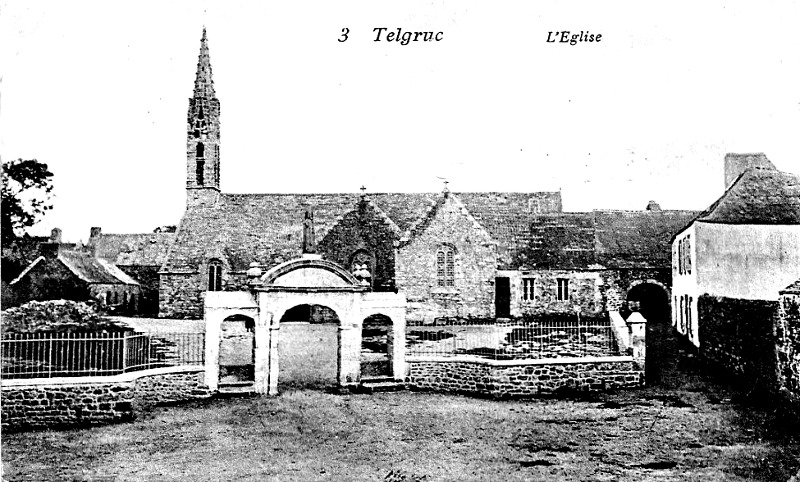

![]() l'église Saint-Magloire

(1576-1585-XVIIème siècle), jadis sous le vocable de

Saint-Pierre et restaurée en 1951. L'édifice actuel,

consacré le 20 mai 1951, est en forme de croix latine : l'ancien édifice

ayant été détruit par les bombardements en 1944. L'église conserve son clocher, restauré en 1959,

à une chambre sans galerie et son fenestrage de chevet

qui datent du XVIème siècle, ainsi que la longère sud jusqu'au transept

inclus. Sur le porche, se trouve un écusson parti au I de

Goulaine, au II de Poulmic, Sr de Langalic. Dans l'aile sud, se trouve un

autel à pavillon du XVIIème siècle. L'autel moderne en granit

est l'oeuvre de Santelli de Landerneau. L'église renferme deux reliquaires

du XVIIème siècle et six chandeliers d'argent du XVIIIème siècle.

L'église abrite les chapelles de saint Magloire, saint Guénolé, saint

Guénael, sainte Barbe, sainte Catherine, saint Etienne, saint

Jean-Baptiste, saint Roch, saint Sébastien. On y trouve une statue en bois

polychrome de saint Guénolé, H. 1,40 m, abbé mîtré avec crosse dans la

main gauche et la main droite bénissante. A signaler que l'ancien

maître-autel semble avoir porté un relief de saint Guénolé. Un

reliquaire cylindrique (8 cm x 2), inventorié en 1790, a disparu après 1944.

A signaler, que Julien Maunoir prêcha une mission à Telgruc en 1674 ;

l'église Saint-Magloire

(1576-1585-XVIIème siècle), jadis sous le vocable de

Saint-Pierre et restaurée en 1951. L'édifice actuel,

consacré le 20 mai 1951, est en forme de croix latine : l'ancien édifice

ayant été détruit par les bombardements en 1944. L'église conserve son clocher, restauré en 1959,

à une chambre sans galerie et son fenestrage de chevet

qui datent du XVIème siècle, ainsi que la longère sud jusqu'au transept

inclus. Sur le porche, se trouve un écusson parti au I de

Goulaine, au II de Poulmic, Sr de Langalic. Dans l'aile sud, se trouve un

autel à pavillon du XVIIème siècle. L'autel moderne en granit

est l'oeuvre de Santelli de Landerneau. L'église renferme deux reliquaires

du XVIIème siècle et six chandeliers d'argent du XVIIIème siècle.

L'église abrite les chapelles de saint Magloire, saint Guénolé, saint

Guénael, sainte Barbe, sainte Catherine, saint Etienne, saint

Jean-Baptiste, saint Roch, saint Sébastien. On y trouve une statue en bois

polychrome de saint Guénolé, H. 1,40 m, abbé mîtré avec crosse dans la

main gauche et la main droite bénissante. A signaler que l'ancien

maître-autel semble avoir porté un relief de saint Guénolé. Un

reliquaire cylindrique (8 cm x 2), inventorié en 1790, a disparu après 1944.

A signaler, que Julien Maunoir prêcha une mission à Telgruc en 1674 ;

Voir

![]() "

L'église de Telgruc-sur-Mer

".

"

L'église de Telgruc-sur-Mer

".

![]() la

chapelle Sainte-Julitte (1677). Il s'agit d'un édifice en forme de croix

latine avec aile sud profonde. La chapelle renferme un fenestrage de la fin

du XVème siècle. La chapelle abrite les statues de sainte Julitte, saint

Marc, la Vierge-Mère, saint Yves, saint Sébastien et un Crucifix sur

poutre de gloire. On y trouvait jadis un bel écu en bois supporté par des

aigles et portant écartelé : au I, du Han, au II, d'Artois, au III, Le

Meneust, au IV, de Goulaine, sur le tout de La Porte. " C'était la seule chapelle de Telgruc

après la Révolution. Elle est construite dans un site merveilleux, face à la

baie de Douarnenez, à trois kilomètres environ au sud-est du bourg, à vol

d'oiseau. Son pardon attirait chaque année une foule nombreuse. Il se célébrait le troisième

dimanche d'octobre. On l'a supprimé en 1943. Une dernière messe fut dite dans la

chapelle en 1955. Cette chapelle, en forme de croix latine (16 m x 16 m environ), date de 1677. Elle

renferme un fenestrage du XVème siècle, ce qui laisse supposer qu'elle a

remplacé un monument plus ancien. Elle est dédiée à Sainte Julitte, veuve

chrétienne, martyrisée en 304 avec son fils, saint Cyr, à Tarse, en Cilicie, sur

l'ordre du gouverneur Alexandre. Le culte

qu'on a voué à sainte Julitte est certainement d'origine orientale et doit

remonter aux Croisades. Nous savons que deux chevaliers de Rosmadec "ont

pris la Croix" : Hervé II en 1095 et Hervé III en 1255. Quand le château de

Rosmadec eut disparu, les gens du quartier ont dû prendre le relais de la noble

famille pour le culte de la sainte. Et

pendant longtemps, Lanjulitte a été pour les populations des environs et

d'ailleurs un sanctuaire vénéré que l'on fréquentait volontiers. On peut

se demander d'ailleurs si à la suite des Croisades il n'y a pas eu substitution

de culte. Le Cartulaire de Landévennec cite un personnage du nom de Julitt,

d’abord vénéré dans le pays, puis tombé dans l'oubli comme quantité de saints

populaires. Quand en 1515, Jean de Rosmadec épousa Jeanne de la Chapelle,

originaire de Molac (Morbihan), dont la paroisse est dédiée à sainte Julitte et

à saint Cyr, c'est tout naturellement que la substitution s'est faite. Tout

dernièrement, en 1971, une association s'est formée pour la conservation de la

chapelle de Lanjulitte.... Sans doute est-il trop tard ! Actuellement l'édifice

est dans un tel état de délabrement qu'il est difficile d'imaginer les richesses

qu'il renfermait jadis. Son mobilier comprenait un autel, sur le pied duquel on lisait : " Jacques.

Fabri ". Cet autel, en bois, actuellement au bourg, était surmonté d'un

panneau d'armoiries aux armes de Du Han, d'Artois le Meneust, De Goulaine et De

La Porte, armes appartenant à la famille de Poulmic, sieur de Langallic

(mauvaise lecture sans doute pour Lanjulitte). Les

poutres étaient supportées par des têtes de crocodiles ; sur la poutre de

gloire, devant l'autel, on pouvait lire : " FAICT PAR MOI JACQUES LE MONZE

1677 " ; une autre poutre montrait un coeur taillé. Près du

chœur on lisait : " Jacques Fabri " ; au sud-est, sur une sablière

"MESSIRE HORELLOU CURE EN 1677" ; au-dessus de la porte "NOBLE (ET)

DISCRET ME (MESSIRE) FRANCOIS DE KERSCAO RECTEUR" ; ailleurs 1670 et 1677. Les

statues étaient les suivantes : sainte Julitte et saint Cyr, saint Marc,

Notre-Dame de Pitié avec au-dessous un écusson chargé d'un sautoir sur lequel

était un calice. Le clocheton était sans prétention. A côté,

dans un mur de la ferme du Lez, un penon armorié en kersanton porte les armes de

Rosmadec, La Chapelle, Molac, Le Pont (Pont-l'Abbé) et sur le tout celles de

Tirvalen avec l'inscription : "T. A. ROSMA(DEC) 1(5)47" armes de Tanguy

de Rosmadec, fils de Jean et de Jeanne de la Chapelle, héritière de Molac ; plus

loin au-dessus d'une porte deux écussons portant un livre et un calice. Les

armoiries proviennent de Rosmadec. Le château avait, dit-on, cinq tours ; il

n'en reste rien. Déjà en 1629, il n'était plus qu'imposantes ruines. Sur la

route de Telgruc, à Elléouet, existe une maison du XVIème siècle, portant

l'inscription : " Y. TIEC ", (un. calice) - PRE(TRE) 1579 " ; à côté

une autre maison porte la date de 1588 " (M. Keraudren et Dizerbo).

la

chapelle Sainte-Julitte (1677). Il s'agit d'un édifice en forme de croix

latine avec aile sud profonde. La chapelle renferme un fenestrage de la fin

du XVème siècle. La chapelle abrite les statues de sainte Julitte, saint

Marc, la Vierge-Mère, saint Yves, saint Sébastien et un Crucifix sur

poutre de gloire. On y trouvait jadis un bel écu en bois supporté par des

aigles et portant écartelé : au I, du Han, au II, d'Artois, au III, Le

Meneust, au IV, de Goulaine, sur le tout de La Porte. " C'était la seule chapelle de Telgruc

après la Révolution. Elle est construite dans un site merveilleux, face à la

baie de Douarnenez, à trois kilomètres environ au sud-est du bourg, à vol

d'oiseau. Son pardon attirait chaque année une foule nombreuse. Il se célébrait le troisième

dimanche d'octobre. On l'a supprimé en 1943. Une dernière messe fut dite dans la

chapelle en 1955. Cette chapelle, en forme de croix latine (16 m x 16 m environ), date de 1677. Elle

renferme un fenestrage du XVème siècle, ce qui laisse supposer qu'elle a

remplacé un monument plus ancien. Elle est dédiée à Sainte Julitte, veuve

chrétienne, martyrisée en 304 avec son fils, saint Cyr, à Tarse, en Cilicie, sur

l'ordre du gouverneur Alexandre. Le culte

qu'on a voué à sainte Julitte est certainement d'origine orientale et doit

remonter aux Croisades. Nous savons que deux chevaliers de Rosmadec "ont

pris la Croix" : Hervé II en 1095 et Hervé III en 1255. Quand le château de

Rosmadec eut disparu, les gens du quartier ont dû prendre le relais de la noble

famille pour le culte de la sainte. Et

pendant longtemps, Lanjulitte a été pour les populations des environs et

d'ailleurs un sanctuaire vénéré que l'on fréquentait volontiers. On peut

se demander d'ailleurs si à la suite des Croisades il n'y a pas eu substitution

de culte. Le Cartulaire de Landévennec cite un personnage du nom de Julitt,

d’abord vénéré dans le pays, puis tombé dans l'oubli comme quantité de saints

populaires. Quand en 1515, Jean de Rosmadec épousa Jeanne de la Chapelle,

originaire de Molac (Morbihan), dont la paroisse est dédiée à sainte Julitte et

à saint Cyr, c'est tout naturellement que la substitution s'est faite. Tout

dernièrement, en 1971, une association s'est formée pour la conservation de la

chapelle de Lanjulitte.... Sans doute est-il trop tard ! Actuellement l'édifice

est dans un tel état de délabrement qu'il est difficile d'imaginer les richesses

qu'il renfermait jadis. Son mobilier comprenait un autel, sur le pied duquel on lisait : " Jacques.

Fabri ". Cet autel, en bois, actuellement au bourg, était surmonté d'un

panneau d'armoiries aux armes de Du Han, d'Artois le Meneust, De Goulaine et De

La Porte, armes appartenant à la famille de Poulmic, sieur de Langallic

(mauvaise lecture sans doute pour Lanjulitte). Les

poutres étaient supportées par des têtes de crocodiles ; sur la poutre de

gloire, devant l'autel, on pouvait lire : " FAICT PAR MOI JACQUES LE MONZE

1677 " ; une autre poutre montrait un coeur taillé. Près du

chœur on lisait : " Jacques Fabri " ; au sud-est, sur une sablière

"MESSIRE HORELLOU CURE EN 1677" ; au-dessus de la porte "NOBLE (ET)

DISCRET ME (MESSIRE) FRANCOIS DE KERSCAO RECTEUR" ; ailleurs 1670 et 1677. Les

statues étaient les suivantes : sainte Julitte et saint Cyr, saint Marc,

Notre-Dame de Pitié avec au-dessous un écusson chargé d'un sautoir sur lequel

était un calice. Le clocheton était sans prétention. A côté,

dans un mur de la ferme du Lez, un penon armorié en kersanton porte les armes de

Rosmadec, La Chapelle, Molac, Le Pont (Pont-l'Abbé) et sur le tout celles de

Tirvalen avec l'inscription : "T. A. ROSMA(DEC) 1(5)47" armes de Tanguy

de Rosmadec, fils de Jean et de Jeanne de la Chapelle, héritière de Molac ; plus

loin au-dessus d'une porte deux écussons portant un livre et un calice. Les

armoiries proviennent de Rosmadec. Le château avait, dit-on, cinq tours ; il

n'en reste rien. Déjà en 1629, il n'était plus qu'imposantes ruines. Sur la

route de Telgruc, à Elléouet, existe une maison du XVIème siècle, portant

l'inscription : " Y. TIEC ", (un. calice) - PRE(TRE) 1579 " ; à côté

une autre maison porte la date de 1588 " (M. Keraudren et Dizerbo).

Note 1 : Bien avant Lanjulitte, il existait à Telgruc plusieurs chapelles, qui ont été des centres de culte. Nous avons déjà mentionné celle de "Lezuoc" antérieure à l'église paroissiale. — KEREDAN : Vers la même époque, " une chapelle se situait au village de Kérédan. Dans cette chapelle, on voyait une statue de pierre représentant saint Thomas... Cette statue, conservée par les habitants, ... après la disparition de la chapelle, fut placée par eux à la fontaine de Kérédan, puis donnée à l'église paroissiale, où elle est restée jusqu'au bombardement de 1944. Recueillie intacte parmi les ruines de l'église, elle fut déposée dans les dépendances du presbytère, d'où elle a disparu. La fontaine de Saint-Thomas existe toujours à Kérédan ". — RENBOAT-JARDIN : On y trouvait jadis une chapelle et une fontaine considérée comme miraculeuse. — PEN-AR-ROZ : près de Rostégoff. Les habitants parlent de l'existence d'un "moustoir".

![]() l'arc de triomphe (XVIIème siècle) du

placître de l'église Saint-Magloire. Il comporte, au sommet, une statue géminée de saint Magloire

et saint Guénolé. La statue en pierre (H. 1,10 m, en kersanton) de saint

Guénolé date du XVIIème siècle : l'abbé, décapité, porte une crosse

dans la main gauche, et la main droite est bénissante ;

l'arc de triomphe (XVIIème siècle) du

placître de l'église Saint-Magloire. Il comporte, au sommet, une statue géminée de saint Magloire

et saint Guénolé. La statue en pierre (H. 1,10 m, en kersanton) de saint

Guénolé date du XVIIème siècle : l'abbé, décapité, porte une crosse

dans la main gauche, et la main droite est bénissante ;

![]() le sarcophage de Saint-Divy (VIII-Xème siècle) ;

le sarcophage de Saint-Divy (VIII-Xème siècle) ;

![]() la

fontaine Saint Divy (XVIème siècle). L'eau qui s'écoule dans un

sarcophage passait pour guérir les maladies des reins. " Elle se trouve route de

Rosmadec. Elle fut aménagée en 1577. Il s'y trouvait une petite statue de pierre

de saint Divy. L'eau de la fontaine avait la vertu de guérir enfants et grandes

personnes déficients des reins. Les gens s'y rendaient surtout les jours de

pardon. Les personnes affligées étaient couchées dans l'eau de l'auge, une auge

qui épousait le forme du corps humain. Elle est encore visible de nos jours. On

dit que c'est un sarcophage mérovingien qui proviendrait de l'abbaye de

Landévennec " (M. Keraudren et Dizerbo) ;

la

fontaine Saint Divy (XVIème siècle). L'eau qui s'écoule dans un

sarcophage passait pour guérir les maladies des reins. " Elle se trouve route de

Rosmadec. Elle fut aménagée en 1577. Il s'y trouvait une petite statue de pierre

de saint Divy. L'eau de la fontaine avait la vertu de guérir enfants et grandes

personnes déficients des reins. Les gens s'y rendaient surtout les jours de

pardon. Les personnes affligées étaient couchées dans l'eau de l'auge, une auge

qui épousait le forme du corps humain. Elle est encore visible de nos jours. On

dit que c'est un sarcophage mérovingien qui proviendrait de l'abbaye de

Landévennec " (M. Keraudren et Dizerbo) ;

![]() la

croix du placître de l'église de Telgruc-sur-Mer (XVème siècle) ;

la

croix du placître de l'église de Telgruc-sur-Mer (XVème siècle) ;

![]() d'autres

croix ou vestiges de croix : Kerbriand (XVIème siècle), Launay, le socle

d'une croix (Croas-Séméno) situé à l'église (1586) ;

d'autres

croix ou vestiges de croix : Kerbriand (XVIème siècle), Launay, le socle

d'une croix (Croas-Séméno) situé à l'église (1586) ;

Note 2 : Aux carrefours des routes bretonnes, on trouvait jadis de nombreuses croix, dressées pour commémorer un événement local, pour exprimer la piété populaire. A Telgruc, il y en avait plusieurs : — 1) KROAZ-E-MENO : qui paraît une simplification de "Kroaz-ar-Ménéou" la "Croix des monts"… C'est un calvaire qui se trouvait à 300 m de la gare d'Argol, sur la route qui conduit au bourg d'Argol. A la fin de 1944, le calvaire a été abattu par des mains criminelles, la croix a disparu et de même la Vierge à l'enfant, motif fixé au bac de la croix. Seul le socle restait, l'abbé Lannuzel, l'a fait installer sur le placitre de l'église pour y recevoir la statue de saint Joseph, reléguée dans un coin de la sacristie. Ce socle n'est pas dénué d'intérêt : il porte à gauche un calice, à côté la date de 1586 et un nom : H. DROFF. Le recteur pense que ce monument fut érigé à la mémoire d'un prêtre tué pendant les guerres de Religion. — 2) la CROIX de TELGRUC : ou de Tal-ar-Croaz, à l'angle de la route nationale 787 et de la route qui monte au bourg. Elle se trouve actuellement dans l'enclos de l'église. — 3) la CROIX de LAUNAY : contre la grange, derrière la maison Bargain. C'est un joli fût polygonal. Le Christ gît, brisé, dans les broussailles. Le socle est daté. — 4) la CROIX de KERBRIANT : retrouvée dernièrement dans un talus (M. Keraudren et Dizerbo).

![]() 14 moulins dont le moulin à eau de Rouvac'h, de Launay,

du Yeun, de Keredan, de Péran, de Rosmadec, du Lez, et le moulin à vent de

Kergoalc’h, …

14 moulins dont le moulin à eau de Rouvac'h, de Launay,

du Yeun, de Keredan, de Péran, de Rosmadec, du Lez, et le moulin à vent de

Kergoalc’h, …

A signaler aussi :

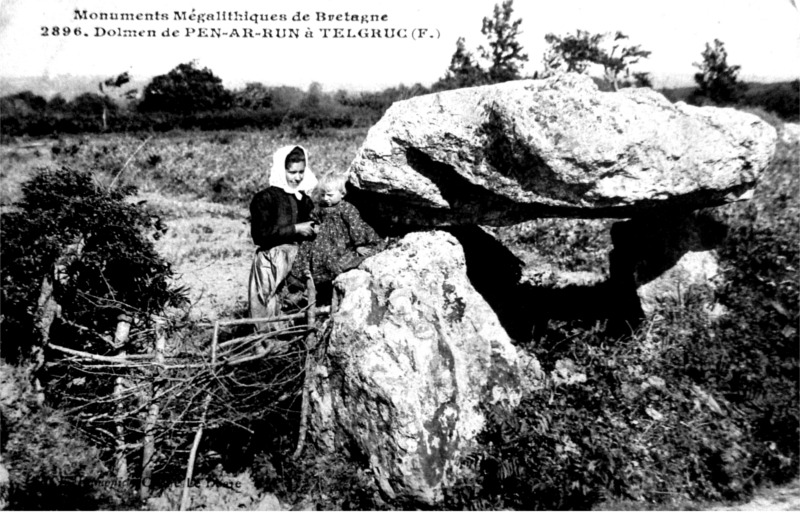

![]() un dolmen à Pen-ar-Run (5000 avant Jésus-Christ) ;

un dolmen à Pen-ar-Run (5000 avant Jésus-Christ) ;

![]() le

pont de Launay (1912) enjambant l'Aber ;

le

pont de Launay (1912) enjambant l'Aber ;

![]() la

motte, située au village de Rosmadec ;

la

motte, située au village de Rosmadec ;

![]() le

dolmen de Liors Liavéan ;

le

dolmen de Liors Liavéan ;

![]()

ANCIENNE NOBLESSE de TELGRUC-SUR-MER

Le manoir de Ker-Edan appartenait, en 1400, à Jean de Keredan (Ogée).

A la "Montre" de l'Evêché de Cornouailles de l'an 1562 qui s'est tenue à Quimper les 15 et 16 mai, les nobles suivants de Telgruc-sur-Mer (Telgrut) sont mentionnés :

![]() Olivier

Robin, default ;

Olivier

Robin, default ;

![]() Jacques

de la Salle, default.

Jacques

de la Salle, default.

(à compléter)

© Copyright - Tous droits réservés.