|

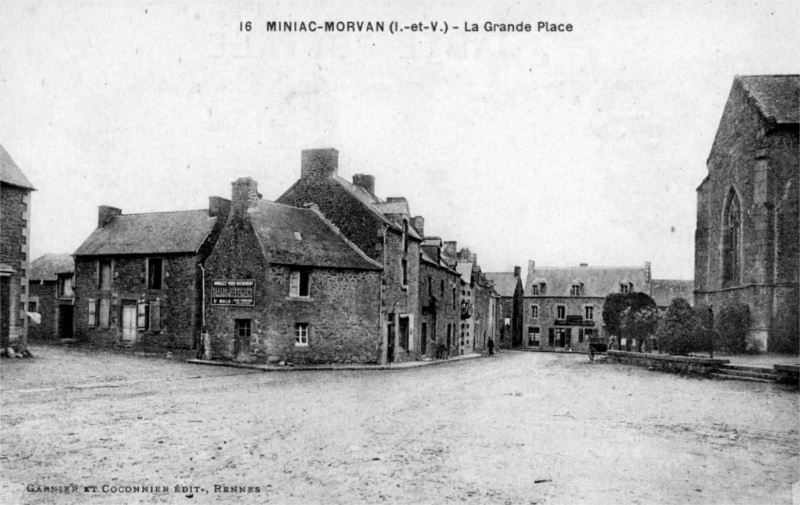

Bienvenue chez les Miniacois |

|

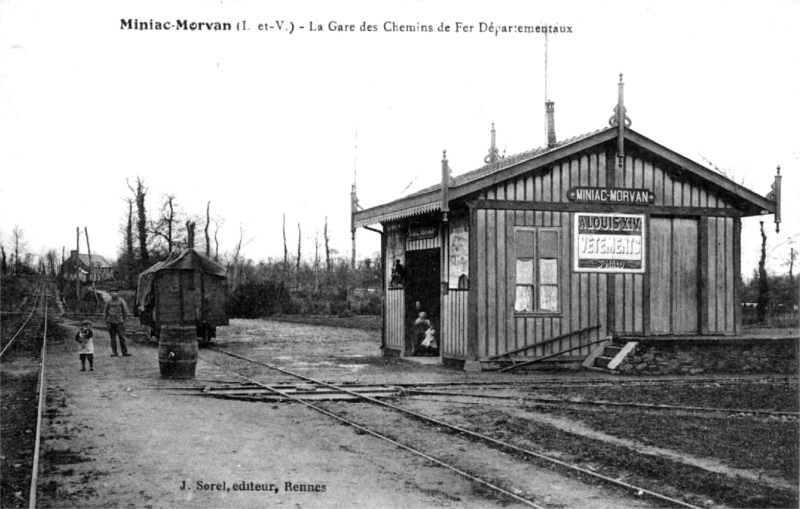

MINIAC-MORVAN |

Retour page d'accueil Retour Canton de Châteauneuf-d'Ille-et-Vilaine

La commune de

Miniac-Morvan ( |

ETYMOLOGIE et HISTOIRE de MINIAC-MORVAN

Miniac-Morvan vient de "minihy" (refuge de moines) et de "morvan", signifiant "homme de mer", en vieux breton.

Miniac-Morvan semble être une paroisse primitive gallo-romaine. Ce fait est confirmé par la Vita Macuti de Bili, ch. LXXXIV : Dum veniebat ad plebem Arcar…Atque inde procedens aliam, in plebe que vocatur Meniac villam nomine Ledien Deo donante invenit (Comme il arrivait à Plerguer…Et de là, allant à une autre ville, dans le plou nommé Miniac, il obtint par le don de Dieu une villa nommée Ledien).

Au IVème siècle, des étrangers venus des îles britanniques viennent s'établir au Vieux-Bourg (centre primitif de la paroisse) et construisent le château de Miniac. L'un de ses premiers seigneurs connus Morvan de Miniac vivait en 1181. D'après une légende, l'ermite breton Saint-Colomban aurait construit au VIIème siècle un oratoire dans une forêt qu'envahit plus tard la Mare Saint-Coulban. Cet oratoire est remplacé par la suite par un prieuré qui disparaît vers la fin du XVIIème siècle. Une première église est donnée au XIIème siècle à l'Abbaye Saint-Florent en Anjou. Ce prieuré, qui dépend avant 1245 de l'abbaye de Saint-Florent en Anjou, est rétrocédé à l'Abbaye Notre-Dame du Tronchet (Plerguer).

Le Pouillé de Rennes précise, que du temps de Guillaume de Dol, abbé de Saint-Florent de Saumur (1070-1118), Hingant, fils de Gosbert, donna aux moines de cette abbaye, du consentement de son frère Gaultier, du fils de ce dernier et de Jordan, fils d'Alain, le quart de l'église de Miniac (aujourd'hui Miniac-Morvan), le quart de son cimetière et le quart de sa dîme : « Dedit Deo et Sancto Florentio IV partem ecclesiœ de Miniac et IV partem cymiterii et IV partem decimœ ». Geffroy, fils d'Olivier de Dinan, approuva cette donation en présence des moines Ulric et Jean et du vicomte Hamon (Dom Morice, Preuves de l'Histoire de Bretagne, I, 495). Les Bénédictins de Saint-Florent devinrent plus tard les maîtres de l'église entière de Miniac (Miniac-Morvan), en la possession de laquelle ils furent confirmés par Baudry, archevêque de Dol, en 1123. Ils reçurent même ou construisirent des chapelles dans la paroisse de Miniac (Miniac-Morvan), notamment celle de Saint-Columban de la Mare, et ils furent maintenus dans leur possession par les papes Innocent II en 1142 et Urbain III en 1186, qui leur confirmèrent la propriété de l'église et des chapelles de Miniac (Miniac-Morvan), « ecclesiam de Miniaco cum capellis suis » (Archives départementales de Maine-et-Loire). En 1263, une contestation s'éleva entre les moines de Saint-Florent et Jean de Québriac, fils de Raoul, au sujet de la présentation de la cure de Miniac. Le recteur, Raoul Bormant, venait de mourir, et le sire de Québriac prétendait avoir le droit de présenter son remplaçant, ce que les religieux lui refusaient. Etienne, évêque de Dol, pris pour arbitre, donna raison aux moines et obtint la renonciation de Jean de Québriac et de tous les siens à leurs prétentions (Archives départementales de Maine-et-Loire). L'abbé de Saint-Florent conserva jusqu'en 1790 le droit de présenter le recteur de Miniac-Morvan ; quant aux dîmes de la paroisse, les deux tiers seulement appartenaient à cet abbé, qui les unit à son prieuré de la Magdeleine du Pont-de-Dinan. En 1752, dom Jean-Baptiste de Lehen, prieur du Pont, jouissait de cette dîme, valant environ 3.600 livres. Mais d'autres religieux eurent de bonne heure des intérêts à Miniac-Morvan : c'étaient les Bénédictins du Tronchet. Dès 1245 Etienne, évêque de Dol, donna à ces moines la chapelle de Saint-Columban de la Mare, qu'avaient abandonnée les religieux de Saint-Florent ; l'abbé du Tronchet y créa un petit prieuré. Peu de temps après, en 1252, Jourdan Rousel et Hervé Auberi, clerc marié, « Jordanus Rousel et Herveus Auberi clericus uxoratus », donnèrent à l'abbaye de Notre-Dame du Tronchet toutes les dîmes qu'ils possédaient dans la paroisse de Miniac-Morvan sous les fiefs du vicomte de Poudouvre et de l'écuyer Jean Rufier (« Decimas quas habebant in parrochia de Miniac in toto feodo quod tenent a vicecomite de Poudouria milite et a Joanne Rufier armigero » - Bibliothèque Nationale, Blancs-Manteaux). Deux ans plus tard, Jean de Hirel, chevalier, du consentement de Mabille, sa femme, et de Hamon, son fils aîné, donna à la même abbaye du Tronchet toutes les dîmes qu'il avait en Miniac-Morvan, « omnes decimas quas habebat in parrochia de Miniac » (Bibliothèque Nationale, Blancs-Manteaux). Enfin, en 1295, fut apaisée une contestation survenue entre l'abbé du Tronchet et Amice, veuve de Jourdan de Gouillon, au sujet d'une certaine pièce de terre sise en la paroisse de Miniac-Morvan (Bibliothèque Nationale, Blancs-Manteaux). L'on voit encore en 1235 Hervé de Villebrète, partant pour la croisade, vendre au Chapitre de Dol une terre située en Miniac, au bord du chemin de Dinan. L'on trouve aussi que l'abbé de Saint-Jacut avait en 1678 un fief dans le bourg de Miniac-Morvan, et que l'abbesse de Saint-Sulpice-des-Bois levait en 1730 les deux tiers de deux dîmereaux en cette paroisse, à cause de son prieuré de Saint-Grégoire. Comme le recteur de Miniac (Miniac-Morvan) avait également droit à quelques dîmes, on voit que le dernier tiers des dîmes de Miniac-Morvan était divisé en bien des mains ; les moines du Tronchet et le recteur de Miniac-Morvan en avaient toutefois la plus forte partie, ce qui n'était pas encore grand-chose, car ce tiers de dîme n'était affermé que 1.800 livres en 1752.Toutefois, en 1790, le recteur, M. Avril, déclara que son bénéfice valait 1.510 livres de rente, mais que ses charges montant à 500 livres, il ne lui restait que 1.010 livres de revenu net (Archives départementales d'Ille-et-Vilaine).

La paroisse de Miniac-Morvan faisait jadis partie de l'archidiaconé de Dol. La translation de l'église sur son emplacement actuel pourrait remonter au XIVème siècle. Saint Vincent du Ferrier y fait des prédications en 1418. La seigneurie du Bas-Miniac relevait jadis du comté de Châteauneuf : c'était une vicomté qui exerçait au bourg de Miniac-Morvan un droit de haute justice. Les seigneurs de Miniac avaient au Vieux-Bourg un droit de coutume.

Le village de Miniac-Morvan, a pour seigneur, au XIVème siècle, l'un des héros du combat des Trente, Louis de Goyon, qui, en épousant Jeanne, dame de Beaucorps, devient la tige de la maison de Goyon de Matignon. Il existe encore dans la commune un manoir nommé le château ou manoir de Gouillon. Ce dernier était jadis une haute justice qui appartenait à Louis de Goyon. Son origine remonte peut-être à l'époque où le chef d'une colonie de bretons insulaires, Mor-Wan (hommes de mer), éleva en ce lieu une forteresse sous la protection de laquelle se groupa la peuplade qui a laissé son nom à la paroisse. De 1479 à 1634, le château de Miniac passe successivement dans les familles Rieux, Chemillé, Retz, Boiséon et de Goyon. En 1652, il entre par acquisition dans la maison Le Clavier, qui le porte par alliance dans celle de France.

On rencontre les appellations suivantes : Ecclesia de Miniac (au XIème siècle), Miniacum (en 1142).

Note 1 : - Le Pouillé de la province de Tours, imprimé en 1648, mentionne « la maladrerie de Miniac », au diocèse de Dol ; il s'agit par conséquent de Miniac-Morvan. - Un bureau de charité est fondé en 1764 par le seigneur et la dame de Miniac et tenu par les Filles de la Sagesse. Les Aumônes sont dues par l'abbé du Tronchet. -Thérèse Fantou (fille de la Charité) est née à Miniac-Morvan le 29 juin 1747. Guillotinée le 26 juin 1794 à Cambrai, elle est proclamée bienheureuse par l'église le 13 juin 1920. - En 1680, le prieur de Bécherel nommait le maître d'école de cette paroisse (Archives Nationales, P. 1720), et sous l'épiscopat de Mgr de la Bastie (1739-1767) le seigneur de Miniac donnait 8 livres de rente à la maîtresse d'école. - L'école des garçons était tenue au XVIIIème siècle par le chapelain du château de Miniac, obligé à cela par la fondation même de sa chapellenie (notes ms. de M. Pâris-Jallobert).

Note 2 : liste non exhaustive des recteurs de la paroisse de Miniac-Morvan : Raoul Bormant (décédé vers 1263). Jean Michel (présenté par l'abbé de Saint-Florent, succéda au précédent). Michel Grosleau (maître ès-arts et licencié ès-lois, présenté par l'abbé de Saint-Florent, il fut pourvu le 18 novembre 1449). Pierre Bagot (décédé vers 1486). Martin du Bellay (clerc d'Angers, il fut pourvu en 1486). Guillaume du Fresne (décédé vers 1505). Guillaume Charretier (chanoine de Dol, présenté par l'abbé de Saint-Florent, il fut pourvu en 1505). Jean Périer (décédé vers 1564). G. Quenouard (en 1574). Julien du Fail (en 1597 ; il résigna en 1621). Isaac de Forges (sieur de la Villeaugenillé, fils de Guy, sieur de la Rousselais, et de Françoise Levesque, né à Miniac-Morvan en 1597, il gouverna de 1621 à 1661 ; décédé en 1669). Yves Le Gac (natif de Miniac-Morvan, il succéda au précédent en 1661 ; décédé en 1697). Guillaume Durand (pourvu en 1697, il fit enregistrer en 1698 ses armoiries : d'azur au chevron d'argent, accompagné de trois croix pattées de même ; il résigna en faveur du suivant, se réservant 300 livres de pension ; décédé en 1740). Gilles Brebel (natif de Miniac-Morvan, il prit possession le 22 juillet 1737 ; décédé en 1751). Claude Marie de Lorec (en 1751). Claude Marie de Lorme (présenté par l'abbé de Saint-Florent, refusé par l'évêque, il se fit pourvoir à Tours le 19 novembre 1751 ; il débouta Mathurin Bastard, que lui opposait l'évêque de Dol ; décédé en 1770). Julien Joseph Avril (prêtre de Dol et vicaire à Meillac, il fut pourvu le 26 mars 1770 et prit possession le 3 avril ; il gouverna jusqu'à la Révolution ; décédé exilé, croit-on, à Jersey). Jean Hamon (1797 à 1803). Pierre Dorin (1803 à 1808 ; décédé en 1808). Pierre ou Guillaume Launay (1808 à 1818 ; décédé en 1818). Pierre Oresve (1818-1844 ; décédé en 1844). Joseph Delamaire (1844 à 1857). Joseph Lemarchand (1857 à 1861). Joseph Grégoire (1861 à 1867). Julien Lebret (1867 à 1881 ; décédé en 1881), Pierre François Petit (à partir de 1881), … A noter qu'on trouve aussi mentionné comme recteur, Louis Lerouillé (de 1763 à 1768), etc ...

Note 3 : liste non exhaustive des maires de Miniac-Morvan : Pierre Roger (1800-1815), Marie-Joseph de France (1815-1824), Pierre Daubancourt (1825-1829), Achille, comte de Laubespin (1829-1830), Pierre Louis Malo Brossard (1830-1848), Achille, comte de Laubespin (1848-1853), Henri Marie François Colas (1853-1855), Pierre Simonet (1855-1860), Guillaume François Noury (1860-1865), François Cron (1865-1871), Léonel Mouchet de Battefort, comte de Laubespin (1871-1904), Pierre Mouchet de Battefort (1904-1919), Charles Cron (1919-1929), François Agenais (1929-1947), Henri Mordrelle (1947-1953), Emile Goger (1953-1961), Yves Destais (1961-1971), Jean Fantou (1971-1983), Pierre Porcon (1983-1995), Roger Chapon (1995-2014), Dominique Louvet (2014-2020), etc ...

Voir

![]() " Le

cahier de doléances de Miniac-Morvan en 1789

".

" Le

cahier de doléances de Miniac-Morvan en 1789

".

Voir

![]() " Les

origines paroissiales de Plerguer, Miniac-Morvan et Saint-Domineuc".

" Les

origines paroissiales de Plerguer, Miniac-Morvan et Saint-Domineuc".

Voir

![]() " Création

de la première école à Miniac-Morvan

".

" Création

de la première école à Miniac-Morvan

".

![]()

PATRIMOINE de MINIAC-MORVAN

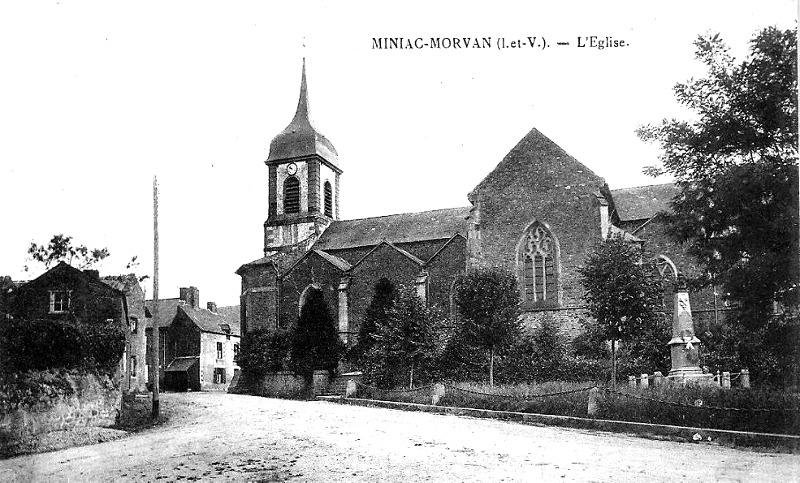

![]() l'église

Saint-Pierre (XVIII-XIXème siècle), édifiée par l'architecte

Alfred-Louis Frangeul en remplacement d'une

église primitive du XIVème siècle et d'une église édifiée en 1747

(date gravée au-dessus de la porte d'entrée). D'après la tradition, l'église

primitive de Miniac-Morvan se trouvait au village du Vieux-Bourg ; M. l'abbé

Pâris-Jallobert croit que sa translation au bourg actuel eut lieu dans le

courant du XIVème siècle. Dédiée à saint Pierre, apôtre, l'église

construite à cette époque a elle-même disparu pour faire place à un édifice

moderne ; disons toutefois quelques mots de ce vieux sanctuaire. On y voyait

une très-belle fenêtre ogivale de style rayonnant, contenant une précieuse

verrière : au premier rang, en bas, étaient représentés trois

personnages agenouillés, dont les vêtements étaient blasonnés de fleurs

de lys ; cette partie de la vitre était d'ailleurs ornée d'une bordure

composée de fleurs de lys d'or et de gueules placées alternativement

sur un champ de gueules et d'or. Ces armes semblent indiquer que ces

personnages appartenaient à la famille de Châteaubriant, qui porte de

gueules semé de fleurs de lys d'or sans nombre. Au deuxième rang on

voyait les apôtres saint Pierre et saint Jean, la scène du Crucifiement et

l'Adoration des Mages. Au-dessus se trouvait un écusson bien plus moderne

que le reste de la vitre et portant : écartelé aux 1er et 4° d'azur à

une fleur de lys d'argent, aux 2° et 3° d'argent à un croissant de

gueules ; sur le tout, de gueules à deux clefs d'argent passées en sautoir,

qui est Le Clavier. La bordure de la vitre se composait en cette partie de fleurs

de lys d'or et d'azur alternées sur champs d'azur et d'or. Ces

dernières armes devaient être celles des sires de Québriac, qui portaient

d'azur à trois fleurs de lys (alias à une fleur de lys)

d'argent. Nous avons vu, en effet, que les seigneurs de Québriac

réclamaient dès le XIIIème siècle des droits seigneuriaux à Miniac ;

mais l'écusson sur le tout de Le Clavier prouve que ces blasons furent

remaniés au XVIIème siècle. Enfin, dans les cinq roses qui surmontaient

les trois arcatures trilobées de la fenêtre, on voyait représentés la

Résurrection du Sauveur et le Jugement dernier ; au sommet était

l'écusson des sires de Rieux : d'azur à dix besans d'or, posés 4, 3,

2, 1 (Terrier ms. de Châteauneuf). Le marquis de Châteauneuf était,

en effet, seigneur supérieur dans l'église de Miniac (Miniac-Morvan), et

l'on sait combien de temps les sires de Rieux possédèrent Châteauneuf ;

aussi une cloche de 1574 porte-t-elle encore leurs armoiries, ayant été

nommée par Guy de Rieux, seigneur de Châteauneuf, et par Marie de Rieux,

dame de Miniac, sa fille. Quant aux droits de seigneur fondateur, ils

appartenaient au seigneur de Miniac, et l'on voit vers 1650 Jean Gouyon,

seigneur de Miniac, revendiquer en cette paroisse les droits de «

fondation et patronage de l'église, cimetière et presbytère, de prières

nominales, d'enceinte funèbre au dedans et au dehors de ladite église

chargée des escussons de sa maison et de celle de sa femme Magdeleine de la

Rouvraye ». En 1709, Jacques Le Clavier, seigneur de Miniac, jouissait

des mêmes prééminences (notes ms. de M. l'abbé Paris-Jallobert. — La

seigneurie de Miniac, vicomté d'ancienneté ; appartint successivement aux

de Miniac, du Chastellier, du Chastel, de Rieux, de Scepeaux, Gouyon et Le

Clavier. Parmi les premiers seigneurs de Miniac figure, en 1181, Morvan de

Miniac ; c'est probablement à ce personnage que la paroisse doit son

surnom). Dans cette ancienne église de Miniac-Morvan étaient les chapelles et les

enfeus suivants : près du chanceau, la chapelle prohibitive et l'enfeu des

seigneurs de Miniac ; — la chapelle Saint-Laurent et l'enfeu des seigneurs

de Launay-Quénouart ; — celle de Saint-Michel et l'enfeu des seigneurs de

Gouillon ; — celle de Sainte-Catherine et l'enfeu des seigneurs de

la Touche-Québriac, etc. (Notes ms. de M. l'abbé Pâris-Jallobert). Il y

avait encore la chapelle Sainte-Anne et celle de la Sainte-Vierge, qu'en

1658 Jean Gaultier, seigneur de Gouillon, offrit de faire restaurer pour

favoriser l'établissement du Rosaire ; cette confrérie fut, en effet,

érigée vers cette époque (Pouillé de Rennes). L'église actuelle est un

vaste édifice à trois nefs bâti dans le style ogival. Elle est en

forme de croix latine. On conserve dans l'église nouvelle

une cloche de 1574 aux armes de la famille de Rieux seigneurs de

Châteauneuf et une autre datée, semble-t-il, du XIVème siècle. Une

chapelle latérale est dédiée à la Vierge Marie et une autre à saint

Joseph. Le retable en bois du maître-autel date du XVIIème siècle. On y

trouve une peinture représentant les soeurs de la charité et datant du

XIXème siècle (à noter que soeur Thérèse Fantou, proclamée

bienheureuse en 1920, est née à Miniac en 1747) ;

l'église

Saint-Pierre (XVIII-XIXème siècle), édifiée par l'architecte

Alfred-Louis Frangeul en remplacement d'une

église primitive du XIVème siècle et d'une église édifiée en 1747

(date gravée au-dessus de la porte d'entrée). D'après la tradition, l'église

primitive de Miniac-Morvan se trouvait au village du Vieux-Bourg ; M. l'abbé

Pâris-Jallobert croit que sa translation au bourg actuel eut lieu dans le

courant du XIVème siècle. Dédiée à saint Pierre, apôtre, l'église

construite à cette époque a elle-même disparu pour faire place à un édifice

moderne ; disons toutefois quelques mots de ce vieux sanctuaire. On y voyait

une très-belle fenêtre ogivale de style rayonnant, contenant une précieuse

verrière : au premier rang, en bas, étaient représentés trois

personnages agenouillés, dont les vêtements étaient blasonnés de fleurs

de lys ; cette partie de la vitre était d'ailleurs ornée d'une bordure

composée de fleurs de lys d'or et de gueules placées alternativement

sur un champ de gueules et d'or. Ces armes semblent indiquer que ces

personnages appartenaient à la famille de Châteaubriant, qui porte de

gueules semé de fleurs de lys d'or sans nombre. Au deuxième rang on

voyait les apôtres saint Pierre et saint Jean, la scène du Crucifiement et

l'Adoration des Mages. Au-dessus se trouvait un écusson bien plus moderne

que le reste de la vitre et portant : écartelé aux 1er et 4° d'azur à

une fleur de lys d'argent, aux 2° et 3° d'argent à un croissant de

gueules ; sur le tout, de gueules à deux clefs d'argent passées en sautoir,

qui est Le Clavier. La bordure de la vitre se composait en cette partie de fleurs

de lys d'or et d'azur alternées sur champs d'azur et d'or. Ces

dernières armes devaient être celles des sires de Québriac, qui portaient

d'azur à trois fleurs de lys (alias à une fleur de lys)

d'argent. Nous avons vu, en effet, que les seigneurs de Québriac

réclamaient dès le XIIIème siècle des droits seigneuriaux à Miniac ;

mais l'écusson sur le tout de Le Clavier prouve que ces blasons furent

remaniés au XVIIème siècle. Enfin, dans les cinq roses qui surmontaient

les trois arcatures trilobées de la fenêtre, on voyait représentés la

Résurrection du Sauveur et le Jugement dernier ; au sommet était

l'écusson des sires de Rieux : d'azur à dix besans d'or, posés 4, 3,

2, 1 (Terrier ms. de Châteauneuf). Le marquis de Châteauneuf était,

en effet, seigneur supérieur dans l'église de Miniac (Miniac-Morvan), et

l'on sait combien de temps les sires de Rieux possédèrent Châteauneuf ;

aussi une cloche de 1574 porte-t-elle encore leurs armoiries, ayant été

nommée par Guy de Rieux, seigneur de Châteauneuf, et par Marie de Rieux,

dame de Miniac, sa fille. Quant aux droits de seigneur fondateur, ils

appartenaient au seigneur de Miniac, et l'on voit vers 1650 Jean Gouyon,

seigneur de Miniac, revendiquer en cette paroisse les droits de «

fondation et patronage de l'église, cimetière et presbytère, de prières

nominales, d'enceinte funèbre au dedans et au dehors de ladite église

chargée des escussons de sa maison et de celle de sa femme Magdeleine de la

Rouvraye ». En 1709, Jacques Le Clavier, seigneur de Miniac, jouissait

des mêmes prééminences (notes ms. de M. l'abbé Paris-Jallobert. — La

seigneurie de Miniac, vicomté d'ancienneté ; appartint successivement aux

de Miniac, du Chastellier, du Chastel, de Rieux, de Scepeaux, Gouyon et Le

Clavier. Parmi les premiers seigneurs de Miniac figure, en 1181, Morvan de

Miniac ; c'est probablement à ce personnage que la paroisse doit son

surnom). Dans cette ancienne église de Miniac-Morvan étaient les chapelles et les

enfeus suivants : près du chanceau, la chapelle prohibitive et l'enfeu des

seigneurs de Miniac ; — la chapelle Saint-Laurent et l'enfeu des seigneurs

de Launay-Quénouart ; — celle de Saint-Michel et l'enfeu des seigneurs de

Gouillon ; — celle de Sainte-Catherine et l'enfeu des seigneurs de

la Touche-Québriac, etc. (Notes ms. de M. l'abbé Pâris-Jallobert). Il y

avait encore la chapelle Sainte-Anne et celle de la Sainte-Vierge, qu'en

1658 Jean Gaultier, seigneur de Gouillon, offrit de faire restaurer pour

favoriser l'établissement du Rosaire ; cette confrérie fut, en effet,

érigée vers cette époque (Pouillé de Rennes). L'église actuelle est un

vaste édifice à trois nefs bâti dans le style ogival. Elle est en

forme de croix latine. On conserve dans l'église nouvelle

une cloche de 1574 aux armes de la famille de Rieux seigneurs de

Châteauneuf et une autre datée, semble-t-il, du XIVème siècle. Une

chapelle latérale est dédiée à la Vierge Marie et une autre à saint

Joseph. Le retable en bois du maître-autel date du XVIIème siècle. On y

trouve une peinture représentant les soeurs de la charité et datant du

XIXème siècle (à noter que soeur Thérèse Fantou, proclamée

bienheureuse en 1920, est née à Miniac en 1747) ;

![]() les vestiges (porte)

de l'ancienne église du Vieux-Bourg (XIV-XVème siècle). L'église primitive,

qui était accostée de six chapelles, renfermait les armes des seigneurs de Miniac, de Chateaubriand et celles des

Rieux. La chapelle, située près du choeur, appartenait aux seigneurs de

Miniac : on y trouvait leur enfeu. Les cinq autres chapelles contenaient les

enfeus des seigneurs de Launay-Quinouart, de Gouillon et de la

Touche-Québriac. La maîtresse-vitre figurait le Crucifiement, l'Adoration

des Mages, Saint-Pierre et Saint-Jean : on y voyait les

armes de la famille de Québriac seigneurs de Miniac au XIVème siècle. La

verrière renfermait les armes de la famille le Clavier seigneurs de Miniac

au XVIIème siècle. Son tympan présentait la Résurrection et le Jugement

dernier : il était armorié de l'écusson des sires de Rieux seigneurs

de Châteauneuf de 1734 à 1681. L'église renfermait aussi de nombreuses

pierres tombales : devant le maître-autel, trois pierres tombales

appartenant à la famille de Québriac, au milieu du choeur, une pierre

tombale aux armes d'Olivier de Mauny et de Marguerite de Québriac,

seigneur et dame de Miniac en 1380 ;

les vestiges (porte)

de l'ancienne église du Vieux-Bourg (XIV-XVème siècle). L'église primitive,

qui était accostée de six chapelles, renfermait les armes des seigneurs de Miniac, de Chateaubriand et celles des

Rieux. La chapelle, située près du choeur, appartenait aux seigneurs de

Miniac : on y trouvait leur enfeu. Les cinq autres chapelles contenaient les

enfeus des seigneurs de Launay-Quinouart, de Gouillon et de la

Touche-Québriac. La maîtresse-vitre figurait le Crucifiement, l'Adoration

des Mages, Saint-Pierre et Saint-Jean : on y voyait les

armes de la famille de Québriac seigneurs de Miniac au XIVème siècle. La

verrière renfermait les armes de la famille le Clavier seigneurs de Miniac

au XVIIème siècle. Son tympan présentait la Résurrection et le Jugement

dernier : il était armorié de l'écusson des sires de Rieux seigneurs

de Châteauneuf de 1734 à 1681. L'église renfermait aussi de nombreuses

pierres tombales : devant le maître-autel, trois pierres tombales

appartenant à la famille de Québriac, au milieu du choeur, une pierre

tombale aux armes d'Olivier de Mauny et de Marguerite de Québriac,

seigneur et dame de Miniac en 1380 ;

![]() l'ancien prieuré

Saint-Columban de la Mare (XVème siècle), situé au lieu-dit La Mare, et

jadis membre de l'abbaye du Tronchet. Ce couvent bénédictin

disparaît au XVIIème siècle. Après avoir dépendu de l'Abbaye de

Saint-Florent en Anjou, ce prieuré passe en 1245 à celle du Tronchet en

Plerguer. Il conserve une chapelle, dédiée à Saint-Columban, avec un clocher-arcade à une baie et une

porte moulurée en arc brisé, datée de 1649. Propriété de Michel Ferron

en 1480. Au XVIème siècle, l'ancien logis du prieur

et ses dépendances sont transformés en manoir sous le nom de La

Mare-Ferron (propriété de la famille Ferron, en 1513) ;

l'ancien prieuré

Saint-Columban de la Mare (XVème siècle), situé au lieu-dit La Mare, et

jadis membre de l'abbaye du Tronchet. Ce couvent bénédictin

disparaît au XVIIème siècle. Après avoir dépendu de l'Abbaye de

Saint-Florent en Anjou, ce prieuré passe en 1245 à celle du Tronchet en

Plerguer. Il conserve une chapelle, dédiée à Saint-Columban, avec un clocher-arcade à une baie et une

porte moulurée en arc brisé, datée de 1649. Propriété de Michel Ferron

en 1480. Au XVIème siècle, l'ancien logis du prieur

et ses dépendances sont transformés en manoir sous le nom de La

Mare-Ferron (propriété de la famille Ferron, en 1513) ;

Nota : « D'azur à trois fasces d'or et un bâton prioral d'argent posé en pal et brochant sur le tout » (Armorial général ms. de 1698). D'après une tradition locale recueillie par l'abbé Manet, saint Columban, vulgairement appelé Coulman, ermite breton différant de saint Columban d'Irlande, construisit un oratoire au fond d'une ancienne forêt engloutie depuis lors par les flots de la mer. Un affreux cataclysme détruisit, en effet, semble-t-il, le petit monastère formé par le saint anachorète et fit apparaître cet étrange marais que l'on nomme encore la mare Saint-Coulman (« Dans soit état primitif, la mare de Saint-Coulman était couverte de futaie ; elle occupe une grande place dans les traditions locales ; à les en croire, il y a tout au fond un prêtre englouti en disant sa messe et condamné à répéter éternellement le Dominus vobiscum, qu'il n'eut pas le temps d'achever. Ce refrain serait l'origine du mugissement lugubre, dit le beugle de Saint-Coulman, qui semble sortir du creux de cet abîme pendant certaines nuits. Ce bruit, vraiment sinistre dans le silence des ombres pour qui n'en connaît pas la cause, n'est autre que le cri du butor, qui se prolonge le soir de prairie en prairie à des distances de plusieurs lieues » - M. de Courcy, itinéraire de Rennes à Saint-Malo). Des dépendances de cet antique établissement du VIIème siècle on forma toutefois un petit bénéfice qui prit le nom de la Mare Saint-Columban, et dont la chapelle, « capella Sancti Columbani de Marra », est signalée en 1186 comme appartenant alors aux religieux de Saint-Florent (Archives départementales de Maine-et-Loire) ; cette chapelle se trouve, en effet, dans la paroisse de Miniac-Morvan, dont l'église appartenait à l'abbaye de Saint-Florent de Saumur. Dans le siècle suivant, Etienne, évêque de Dol, considérant la grande pauvreté de l'abbaye du Tronchet (« Compatientes magnœ paupertatis abbatiœ de Truncheto » - Blancs-Manteaux), donna en 1245 aux religieux de ce couvent la chapelle de Saint-Columban de la Mare, et ces derniers en firent un prieuré qui prit le nom de « prioratus de Marra Sancti Colmani » (Pouillé ms. de Dol du XIVème siècle). Vers le même temps, Jourdan Rouxel et Hervé Aubery en 1252, Jean de Hirel et Mabille, sa femme, en 1254, donnèrent à l'abbaye du Tronchet les dîmes qu'ils possédaient en la paroisse de Miniac-Morvan (Bibliothèque Nationale, Blancs-Manteaux). Le 20 janvier 1527, dom Alain de Saint-Jean, prieur de la Mare Saint-Coulman, rendit aveu au roi pour ce bénéfice. La Déclaration du Tronchet en 1685 nous apprend qu'à cette époque le bénéfice de la Mare, en Miniac, avait perdu une grande partie de ses biens, « son temporel ayant été énervé et usurpé ». Par suite de ces aliénations, le prieuré disparut et la Mare devint un manoir séculier possédé par la famille de Ferron, dont il prit le nom ; il ne fut plus connu que sous le nom de la Mare-Ferron, et sa chapelle devint l'oratoire des seigneurs du lieu. Cette chapelle existe encore, transformée en grange à la fin du XIXème siècle ; elle porte la date de 1649, et est, en effet, de cette époque, sauf la porte principale, qui est ogivale et beaucoup plus ancienne ; le chevet, à pans coupés, est percé de deux baies cintrées ; un petit campanile de pierre s'élève au-dessus de la façade occidentale. A côté est l'ancien logement du chapelain, que les habitants disent toujours avoir été jadis un moine. Le manoir de la Mare-Ferron est lui-même une curieuse construction du XVème siècle, mais rien n'y rappelle son origine monastique (abbé Guillotin de Corson).

![]() l'ancien

prieuré de Saint-Grégoire, situé jadis au village de Saint-Grégoire. Il

dépendait de l'Abbaye de Saint-Sulpice près de Rennes. Une croix marque

l'emplacement de sa chapelle ;

l'ancien

prieuré de Saint-Grégoire, situé jadis au village de Saint-Grégoire. Il

dépendait de l'Abbaye de Saint-Sulpice près de Rennes. Une croix marque

l'emplacement de sa chapelle ;

Nota : En 1161, le pape Alexandre III confirma les religieuses de Saint-Sulpice dans la possession de l'église de Saint-Grégoire au diocèse de Dol, « in episcopatu Dolensi ecclesiam Sancti Gregorii » (Archives départementales d'Ille-et-Vilaine, 27 H, 1). Le prieuré de Saint-Grégoire, situé dans la paroisse de Miniac-Morvan, n'a jamais eu grande importance. D'après la déclaration qu'en fit, en 1654, la prieure Catherine du Halgouët, ce bénéfice se composait alors de ce qui suit : « La chapelle priorale, située au village de Saint-Grégoire ; — le fief de Saint-Grégoire, s'étendant audit village, et valant par deniers, payables à la Saint-Gilles, 7 sols, et par froment, payable à Noël, 8 boisseaux ; — quelques dîmes en Miniac-Morvan et en Pleudihen » (Archives départementales d'Ille-et-Vilaine, 27 H, 127). D'après une autre déclaration, ces dîmes se composaient : 1° en Miniac-Morvan, des dîmereaux de la Mettrie et de la Chalandière, se levant à la vingtième gerbe, et dont la prieure avait les deux tiers, l'autre tiers restant au recteur de Miniac-Morvan ; 2° en Pleudihen, du dîmereau de la Ville-au-Vif, se levant à la dixième gerbe, et dont la prieure avait également les deux tiers, le recteur de Pleudihen ayant droit à l'autre tiers. Ce petit prieuré était affermé en 1675, par la prieure Louise du Halgouët, 120 livres, plus les décimes (Bail fait à Marguerite Teton - Archives départementales d'Ille-et-Vilaine, 27 H, 127). Cependant, au XVIIIème siècle, on l'estimait 290 livres de rente, mais il fallait en déduire les charges, telles que les décimes, les messes et l'entretien de la chapelle. Lorsqu'en 1729 tous les prieurés de Saint-Sulpice non conventuels furent supprimés et leurs biens unis à la mense abbatiale, l'abbesse ne fit qu'une seule ferme des biens formant les anciens prieurés de la Ville-ès-Nonains et de Saint-Grégoire. Quant à la chapelle de Saint-Grégoire, réparée d'abord en 1622 par Marguerite d'Angennes, abbesse de Saint-Sulpice, elle fut rebâtie en 1685 par les soins de Robert Robinault, seigneur du Bois-Hamon, qui tenait alors à ferme le prieuré. Cette chapelle n'existe plus maintenant, une croix seule en rappelle l'emplacement dans le village de Saint-Grégoire, en Miniac-Morvan. Liste des prieures : — Soeur Marguerite de Vieilleville rendit aveu au roi en 1527 ; décédée vers 1570. — Soeur Marguerite de Montbourcher fut nommée en 1570. — Soeur Jeanne Rabault donna sa démission en 1594. — Soeur Jeanne de Launay fut pourvue le 12 juin 1594 ; elle résigna vers 1599. — Soeur Julienne Cloutier succéda à la précédente en 1599. — Soeur Urbaine Le Roux fut assignée, en 1625, à rendre aveu au roi pour son prieuré. — Soeur Marquize de Champelais mourut prieure en 1635. — Soeur Catherine du Halgouët lui succéda en 1635 ; elle rendit aveu au roi le 23 mars 1654. Elle demeurait à l'abbaye de Saint-Sulpice. — Soeur Louise du Halgouët, habitant également l'abbaye, prit possession de Saint-Grégoire le 4 juin 1673 ; décédée vers 1691. — Soeur Anastasie de Poix, demeurant à Saint-Sulpice, prit possession du prieuré le 23 juillet 1691 ; décédée vers 1710. — Soeur Anne-Marie d'Espinay, religieuse de Saint-Sulpice, pourvue le 20 mai 1710, prit possession de Saint-Grégoire le 27 du même mois. Le cachet de cette prieure est un écu en losange soutenu par deux sirènes, surmonté d'une couronne de vicomtesse et portant : d'argent au lion coupé de gueules et de sinople, armé d'or (abbé Guillotin de Corson).

![]() la croix (1804),

située à L'Angle ;

la croix (1804),

située à L'Angle ;

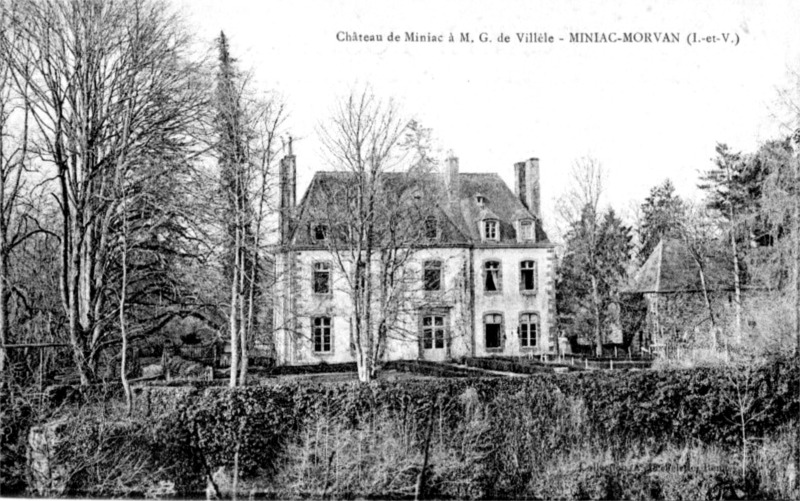

![]() le château de Miniac

ou du Bas-Miniac (XV-XVII-XVIIIème siècle). Il était fortifié et

entouré de douves. Il possédait un donjon au nord et une tour à l'ouest.

Il conserve un pigeonnier qui date du milieu du XIXème siècle et qui

comporte près de 1 000 trous de boulin. La fondation du château remonterait au IXème

siècle. Propriété de Guillaume de Miniac (au XIIème siècle) et

d'Olivier de Miniac, compagnon d'armes de Du Guesclin (au XIVème siècle).

En 1589, les seigneurs Du Chastel voient leur château détruit par les

troupes de Mercoeur. Guillaume Clavier rachète le château en 1652 à

Bertrand Gouyon. Le château est reconstruit entre 1749-1758. Le château

est la propriété successive des familles de Miniac, de Québriac (au

XIVème siècle), de Mauny seigneurs de Lesnen, du Châtellier vicomtes de

Pommery (à la fin du XVème siècle), du Chastel (en 1522), de Rieux

seigneurs de Châteauneuf (vers 1560), de Scépeaux ducs de Beaupréau, de

Gondy ducs de Retz (vers 1618), de Boiséon vicomtes de la Bellière (vers

1620), Gouyon seigneurs de la Ville-aux-Oiseaux (avant 1638), le Clavier (en

1652), de France seigneurs des Champs-Bulants (en 1772 et en 1789), de Villèle ;

le château de Miniac

ou du Bas-Miniac (XV-XVII-XVIIIème siècle). Il était fortifié et

entouré de douves. Il possédait un donjon au nord et une tour à l'ouest.

Il conserve un pigeonnier qui date du milieu du XIXème siècle et qui

comporte près de 1 000 trous de boulin. La fondation du château remonterait au IXème

siècle. Propriété de Guillaume de Miniac (au XIIème siècle) et

d'Olivier de Miniac, compagnon d'armes de Du Guesclin (au XIVème siècle).

En 1589, les seigneurs Du Chastel voient leur château détruit par les

troupes de Mercoeur. Guillaume Clavier rachète le château en 1652 à

Bertrand Gouyon. Le château est reconstruit entre 1749-1758. Le château

est la propriété successive des familles de Miniac, de Québriac (au

XIVème siècle), de Mauny seigneurs de Lesnen, du Châtellier vicomtes de

Pommery (à la fin du XVème siècle), du Chastel (en 1522), de Rieux

seigneurs de Châteauneuf (vers 1560), de Scépeaux ducs de Beaupréau, de

Gondy ducs de Retz (vers 1618), de Boiséon vicomtes de la Bellière (vers

1620), Gouyon seigneurs de la Ville-aux-Oiseaux (avant 1638), le Clavier (en

1652), de France seigneurs des Champs-Bulants (en 1772 et en 1789), de Villèle ;

![]() le calvaire

(XV-XVIIème siècle), situé au château de Miniac ;

le calvaire

(XV-XVIIème siècle), situé au château de Miniac ;

![]() la chapelle

(1654-1656) du château de Miniac, reconstruite en 1654-1656 par la famille

Clavier, seigneurs de Miniac. La chapelle Notre-Dame-de-Toute-Puissance du

château de Miniac, démolie pendant les guerres de la Ligue, fut

reconstruite vers 1656 et consacrée par Mgr André Linche, évêque de

Fimbork, en Irlande. Guillaume Le Clavier, seigneur de Miniac, son

fondateur, légua par testament du 1er septembre 1667, 100 livres de rente

pour y fonder des messes tous les dimanches et fêtes. Mais ses dernières

volontés ne furent accomplies qu'en 1711 par ses enfants, Jacques Le

Clavier, seigneur de Miniac, Mme Chéville du Vaulerault, etc. Un décret épiscopal

daté du 1er janvier 1711 érigea cette chapellenie sous le patronage de

Notre-Dame-de-Toute-Puissance, de saint Joseph, saint Jean-Baptiste et des

deux saints Antoine. Luc Chevalier en fut nommé chapelain le 20 juillet

suivant ; il eut pour successeurs Louis du Fresne des Saudrais (1738),

Guillaume Durand (1743), Gilles Grison (1756), François du Fresne des

Saudrais (1767) et Bernard Sioc'han de Saint-Jouan (1789). Ce dernier déclara

en 1790 que son bénéfice, consistant en une métairie, valait 316 livres

de rente (Registre des insinuations ecclésiastiques de l'évêché de Dol -

Archives départementales d'Ille-et-Vilaine). La chapelle du château de

Miniac est encore entretenue et desservie à la fin du XIXème siècle ;

elle renferme un enfeu des seigneurs de Miniac et est ornée extérieurement

d'une litre aux armes des Le Clavier, Trublet et Gravé (Pouillé de Rennes) ;

la chapelle

(1654-1656) du château de Miniac, reconstruite en 1654-1656 par la famille

Clavier, seigneurs de Miniac. La chapelle Notre-Dame-de-Toute-Puissance du

château de Miniac, démolie pendant les guerres de la Ligue, fut

reconstruite vers 1656 et consacrée par Mgr André Linche, évêque de

Fimbork, en Irlande. Guillaume Le Clavier, seigneur de Miniac, son

fondateur, légua par testament du 1er septembre 1667, 100 livres de rente

pour y fonder des messes tous les dimanches et fêtes. Mais ses dernières

volontés ne furent accomplies qu'en 1711 par ses enfants, Jacques Le

Clavier, seigneur de Miniac, Mme Chéville du Vaulerault, etc. Un décret épiscopal

daté du 1er janvier 1711 érigea cette chapellenie sous le patronage de

Notre-Dame-de-Toute-Puissance, de saint Joseph, saint Jean-Baptiste et des

deux saints Antoine. Luc Chevalier en fut nommé chapelain le 20 juillet

suivant ; il eut pour successeurs Louis du Fresne des Saudrais (1738),

Guillaume Durand (1743), Gilles Grison (1756), François du Fresne des

Saudrais (1767) et Bernard Sioc'han de Saint-Jouan (1789). Ce dernier déclara

en 1790 que son bénéfice, consistant en une métairie, valait 316 livres

de rente (Registre des insinuations ecclésiastiques de l'évêché de Dol -

Archives départementales d'Ille-et-Vilaine). La chapelle du château de

Miniac est encore entretenue et desservie à la fin du XIXème siècle ;

elle renferme un enfeu des seigneurs de Miniac et est ornée extérieurement

d'une litre aux armes des Le Clavier, Trublet et Gravé (Pouillé de Rennes) ;

![]() l'ancienne

chapelle du Bourgneuf. Jean, évêque élu de Dol (1190-1199), approuva la

donation faite au monastère de Marmoutiers par Zacharie, chevalier, et par

W., son fils aîné, de sa chapelle du Bourgneuf et de ses dépendances,

situées en la paroisse de Miniac, « capellam suam de Burgo-Novo cum

pertinenciis suis » (Bibliothèque Nationale, Blancs-Manteaux). Il ne

semble pas que cette donation ait eu de longues suites à Miniac-Morvan, où

nous ne voyons point figurer ensuite l'abbaye de Marmoutiers (Pouillé de Rennes) ;

l'ancienne

chapelle du Bourgneuf. Jean, évêque élu de Dol (1190-1199), approuva la

donation faite au monastère de Marmoutiers par Zacharie, chevalier, et par

W., son fils aîné, de sa chapelle du Bourgneuf et de ses dépendances,

situées en la paroisse de Miniac, « capellam suam de Burgo-Novo cum

pertinenciis suis » (Bibliothèque Nationale, Blancs-Manteaux). Il ne

semble pas que cette donation ait eu de longues suites à Miniac-Morvan, où

nous ne voyons point figurer ensuite l'abbaye de Marmoutiers (Pouillé de Rennes) ;

![]() l'ancienne

Chapelle de Langle, située près du Village de la Mare. Saint-Julien de

l'Angle était frairienne, car son chapelain avant la Révolution, Charles

SaintPez, prenait le titre de subcuré de la chapelle de l'Angle. En 1606

fut bénite une cloche pour cette chapelle (Pouillé de Rennes) ;

l'ancienne

Chapelle de Langle, située près du Village de la Mare. Saint-Julien de

l'Angle était frairienne, car son chapelain avant la Révolution, Charles

SaintPez, prenait le titre de subcuré de la chapelle de l'Angle. En 1606

fut bénite une cloche pour cette chapelle (Pouillé de Rennes) ;

![]() l'ancienne

Chapelle de la Bouglaye, située route de Châteauneuf-d'Ille-et-Vilaine et

aujourd'hui disparue ;

l'ancienne

Chapelle de la Bouglaye, située route de Châteauneuf-d'Ille-et-Vilaine et

aujourd'hui disparue ;

![]() l'ancienne

Chapelle du Fresche ou du Frêche (XVI-XVIIème siècle), située jadis

près du Village du Hâvre ;

l'ancienne

Chapelle du Fresche ou du Frêche (XVI-XVIIème siècle), située jadis

près du Village du Hâvre ;

![]() l'ancienne

Chapelle Notre-Dame de Grâce. Elle fut construite au Vieux-Bourg et,

suivant la tradition, avec les pierres de l'église primitive de Miniac-Morvan.

En 1695, Etiennette Gaultier et Josseline Thomas donnèrent une cloche pour

cette chapelle. Le 21 septembre 1773, Henri Boulleuc, sieur de la Bouglaye,

y épousa Thérèse Boulleuc (Pouillé de Rennes) ;

l'ancienne

Chapelle Notre-Dame de Grâce. Elle fut construite au Vieux-Bourg et,

suivant la tradition, avec les pierres de l'église primitive de Miniac-Morvan.

En 1695, Etiennette Gaultier et Josseline Thomas donnèrent une cloche pour

cette chapelle. Le 21 septembre 1773, Henri Boulleuc, sieur de la Bouglaye,

y épousa Thérèse Boulleuc (Pouillé de Rennes) ;

![]() l'ancienne

chapelle de l'Immaculée-Conception. Il s'agissait d'une chapelle moderne dépendant

de la maison des Filles de la Sagesse ; elle a été bénite le 3 mai 1842

par Mgr Saint-Marc (Pouillé de Rennes) ;

l'ancienne

chapelle de l'Immaculée-Conception. Il s'agissait d'une chapelle moderne dépendant

de la maison des Filles de la Sagesse ; elle a été bénite le 3 mai 1842

par Mgr Saint-Marc (Pouillé de Rennes) ;

Nota : Par délibération du 5 juin 1757, le général de la paroisse de Miniac-Morvan céda un terrain situé près l'église et appelé les Vieux-Cimetières ou la Motte, pour l'établissement en ce lieu d'une maison d'école et de charité. Jacques-André Le Clavier et Magdeleine-Thérèse Gravé, sa femme, seigneur et dame de Miniac, construisirent cette maison à leurs frais. Ils obtinrent ensuite du roi des lettres patentes, datées de décembre 1763 et enregistrées le 13 janvier 1764, approuvant l'établissement projeté. Le 30 mars 1764, la dame de Miniac, autorisée de son mari, fit un traité avec la supérieure des Filles de la Sagesse de Dinan, fondée de procuration du supérieur général de cette congrégation, pour avoir des religieuses dans sa nouvelle maison. Ils convinrent ensemble de ce qui suit : La congrégation de la Sagesse enverra trois soeurs qui habiteront la maison de Miniac (Miniac-Morvan) et jouiront des meubles qui s'y trouvent, évalués 800 livres ; — elles enseigneront les prières, le catéchisme, à lire et à écrire aux pauvres jeunes filles de la paroisse de Miniac-Morvan, et, privativement à toutes autres, aux filles des vassaux relevant des fiefs de la seigneurie de Miniac, s'étendant en ladite paroisse, en celle de Plerguer et ailleurs ; et pour ce tiendront un registre contenant les noms et les fiefs de leurs enfants ; — elles visiteront et soigneront les malades de la paroisse, et de préférence les vassaux de la seigneurie, sans toutefois aller la nuit et sans accoucher les femmes ; — elles ne recevront aucune jeune fille sans l'agrément des seigneurs fondateurs ; — la dame de Miniac leur assure un capital de 6.800 livres, valant 465 livres de rente, placé sur le Clergé de France, faisant 150 livres pour chaque soeur et 15 livres pour l'entretien de la maison ; — enfin elle leur assure, de plus, un autre capital de 1.500 livres, valant 75 livres de rente, pour l'apothicairerie, parce que lesdites soeurs ne donneront de remèdes qu'aux pauvres. Les trois premières Filles de la Sagesse envoyées à Miniac-Morvan furent Françoise Bonnet, dite soeur Prudence, Jeanne Bouciron, dite soeur Françoise, et Françoise Merceron, dite soeur Ursule. Mme de Miniac leur versa immédiatement 465 livres pour leur pension de première année, et 300 livres pour établir leur apothicairerie. Ces pieuses filles prirent ainsi possession de la maison de Miniac (Miniac-Morvan), qu'avait précédemment bénite le recteur M. Delorme, le 11 mars 1764 ; elles commencèrent ensuite leur école et ouvrirent leur bureau de charité (Registre des insinuations ecclésiastiques de l'évêché de Dol) : La congrégation de la Sagesse possède encore à la fin du XIXème siècle cette maison de charité à Miniac-Morvan (abbé Guillotin de Corson).

![]() le

Château du Haut-Gouillon, situé route de Châteauneuf-d'Ille-et-Vilaine.

Ce château, incendié en 1916, conserve une fuie. Sa chapelle privée

s'élevait autrefois au Village du Bas-Gouillon et a été

reconstruite en 1745 vis-à-vis de la fuie. Elle était en ruine en 1740,

quand Joseph Porée du Parc, grand-chantre de Saint-Malo, en fut nommé

chapelain ; aussi les messes fondées en cette chapelle se

desservaient-elles provisoirement en l'église de Miniac-Morvan. Il en était

encore ainsi lorsque Luc Jazier de la Garde en prit possession en 1745. Mais

c'est vers cette époque que fut construite la chapelle actuelle, plus près du manoir et faisant pendant à la fuie

seigneuriale, dont elle affecte la forme (Pouillé de Rennes). Propriété successive des

familles du Breil, de Québriac (en 1513), Gaultier (en 1658), Uguet

seigneurs de l'Aumosne (au XVIIIème siècle), Laubespin ;

le

Château du Haut-Gouillon, situé route de Châteauneuf-d'Ille-et-Vilaine.

Ce château, incendié en 1916, conserve une fuie. Sa chapelle privée

s'élevait autrefois au Village du Bas-Gouillon et a été

reconstruite en 1745 vis-à-vis de la fuie. Elle était en ruine en 1740,

quand Joseph Porée du Parc, grand-chantre de Saint-Malo, en fut nommé

chapelain ; aussi les messes fondées en cette chapelle se

desservaient-elles provisoirement en l'église de Miniac-Morvan. Il en était

encore ainsi lorsque Luc Jazier de la Garde en prit possession en 1745. Mais

c'est vers cette époque que fut construite la chapelle actuelle, plus près du manoir et faisant pendant à la fuie

seigneuriale, dont elle affecte la forme (Pouillé de Rennes). Propriété successive des

familles du Breil, de Québriac (en 1513), Gaultier (en 1658), Uguet

seigneurs de l'Aumosne (au XVIIIème siècle), Laubespin ;

![]() la

Maison de Charité, située au bourg de Miniac-Morvan (au lieu-dit, la Motte

ou les Vieux Cimetières) et fondée en 1757. Elle était desservie

par les Soeurs de la Sagesse ;

la

Maison de Charité, située au bourg de Miniac-Morvan (au lieu-dit, la Motte

ou les Vieux Cimetières) et fondée en 1757. Elle était desservie

par les Soeurs de la Sagesse ;

![]() la malouinière de

Launay-Guibert (1731). On y trouve un colombier du XVIIIème siècle ;

la malouinière de

Launay-Guibert (1731). On y trouve un colombier du XVIIIème siècle ;

![]() 3 moulins

dont le moulin à eau du Bas-Miniac, et les moulins à vent de Guillon, de Beillac ;

3 moulins

dont le moulin à eau du Bas-Miniac, et les moulins à vent de Guillon, de Beillac ;

A signaler aussi :

![]() l'allée couverte du

Four-ès-Feins (époque néolithique), située à l'ouest du Village de

Beillac, au lieu-dit le Clos du Four ;

l'allée couverte du

Four-ès-Feins (époque néolithique), située à l'ouest du Village de

Beillac, au lieu-dit le Clos du Four ;

![]() le

manoir de Launay-Quinouart, situé route de Châteauneuf-d'Ille-et-Vilaine.

Propriété de Thomas Quinouart en 1480 et de la famille de Quinouart en 1513 ;

le

manoir de Launay-Quinouart, situé route de Châteauneuf-d'Ille-et-Vilaine.

Propriété de Thomas Quinouart en 1480 et de la famille de Quinouart en 1513 ;

![]() l'ancien

manoir du Bas-Gouillon ou du Bois-Gouillon, situé route de

Châteauneuf-d'Ille-et-Vilaine. Propriété d'Olivier de Hirel en 1480 et de la famille Hirel en 1513 ;

l'ancien

manoir du Bas-Gouillon ou du Bois-Gouillon, situé route de

Châteauneuf-d'Ille-et-Vilaine. Propriété d'Olivier de Hirel en 1480 et de la famille Hirel en 1513 ;

![]() l'ancien

manoir du Boishamon, situé route de Châteauneuf-d'Ille-et-Vilaine.

Propriété de la famille Bohier, puis de la famille de Québriac seigneurs

de la Hirelays en 1513 ;

l'ancien

manoir du Boishamon, situé route de Châteauneuf-d'Ille-et-Vilaine.

Propriété de la famille Bohier, puis de la famille de Québriac seigneurs

de la Hirelays en 1513 ;

![]() l'ancien

manoir de la Jambonnière. Propriété de la famille Ferron en 1513 ;

l'ancien

manoir de la Jambonnière. Propriété de la famille Ferron en 1513 ;

![]() l'ancien

manoir de la Barre-Guéhéneuc. Il possédait jadis une chapelle privée.

Propriété de la famille Guéhéneuc en 1513 ;

l'ancien

manoir de la Barre-Guéhéneuc. Il possédait jadis une chapelle privée.

Propriété de la famille Guéhéneuc en 1513 ;

![]() le Village

de la Maladrerie qui semble rappeler le souvenir d'une ancienne léproserie ;

le Village

de la Maladrerie qui semble rappeler le souvenir d'une ancienne léproserie ;

![]() l'ancien

l'ancien

![]()

ANCIENNE NOBLESSE de MINIAC-MORVAN

La vicomté de Miniac : La paroisse de Miniac-Morvan renfermant la seigneurie dont nous allons parler, tire vraisemblablement son nom de Morvan de Miniac. Ce personnage figure avec David de Miniac dans l'enquête faite à Dol par Henri II, roi d'Angleterre, en 1181 (Dom Lobineau, Preuves de l'Histoire de Bretagne, 135 et 140). Il y avait donc alors une famille de Miniac dont on ne sait pas autre chose mais qui dut la première posséder la seigneurie de Miniac-Morvan. Au XIVème siècle Miniac appartint d'abord aux sires de Québriac, puis par suite d'alliance aux sires de Mauny, seigneurs de Lesnen. En 1390 Olivier de Mauny cousin de du Guesclin, faisant son testament dit que ses « lettres d'affaires et autres » sont au château de Miniac ; l'année précédente sa femme Marguerite de Québriac avait également testé en faveur de l'église de Miniac et du recteur de cette paroisse Jean de Messy qu'elle dit être « son propre curé » (Archives d'Ille-et-Vilaine, fonds Hévin). Olivier de Mauny eut pour successeur son fils aîné autre Olivier de Mauny et celui-ci laissa ses seigneuries à Jean de Mauny qui rendit aveu au sire de Châteauneuf en 1451 pour sa terre de Miniac. Jean de Mauny mourut en juin 1473, laissant veuve Jeanne Ruffier laquelle vivait encore en 1482. Après cette mort la châtellenie de Miniac passa à Marguerite de Mauny qui en fournit le minu en 1476 (Archives du château de Châteauneuf). Cette dame était veuve d'Alain du Chastellier, vicomte de Pommerit, décédé en 1464, et ce furent ses fils qui possédèrent successivement Miniac après elle : Jean du Chastellier, l'aîné, mort sans postérité, puis Vincent du Chastellier époux de Magdeleine de Villiers du Hommet. Le fils de ce dernier décédé le 6 février 1502, François du Chastellier, vicomte de Pommerit, avait épousé en 1498 Jeanne de Rohan fille du sire de Guémené. Il eut de cette union un fils Gilles du Chastellier qui possédait Miniac en 1513 mais mourut sans enfants en septembre 1422 — et une fille nommée Claude du Chastellier mariée à François sire du Chastel. Ce furent ceux-ci qui héritèrent de la seigneurie de Miniac pour laquelle ils rendirent aveu le 22 décembre 1522 (Archives du château de Châteauneuf). Ils eurent un fils appelé Claude, sire du Chastel, époux de Claudine d'Acigné et possédant Miniac en 1554. De cette dernière union naquit Anne du Chastel mariée le 11 juin 1560 à Guy de Rieux sire de Châteauneuf, auquel elle apporta la châtellenie de Miniac. Ceux-ci eurent deux filles Marie femme de Guy de Scepeaux, et Jeanne mariée à Pierre de Boiséon. L'aînée de ces dames Marie de Rieux apporta à son tour la terre de Miniac à son mari Guy de Scepeaux, duc de Beaupréau, tué à la guerre en 1597 et la laissa à sa fille Jeanne de Scepeaux, femme d'Henry de Gondy, duc de Retz, seigneur de Miniac en 1618 (Archives d'Ille-et-Vilaine, E 16). Mais par suite d'arrangement de famille, vers 1620, ces derniers cédèrent la seigneurie de Miniac à leur cousin Claude de Boiséon vicomte de la Bellière. Celui-ci ne conserva pas Miniac et vendit cette châtellenie à Jean Gouyon, seigneur de la Ville-aux-Oiseaux, qui en rendit aveu le 7 juillet 1638 (Archives du château de Châteauneuf). L'acquéreur de Miniac avait épousé d'abord Marguerite de Quilfistre, puis en 1617 Magdeleine de la Rouvraye qu'il laissa veuve vers 1650. Sa succession étant très obérée, son fils aîné Bertrand Gouyon fit vendre judiciairement la châtellenie de Miniac qu'achetèrent le 9 juillet 1652 Guillaume Le Clavier et Françoise Trublet, sa femme, pour 50 000 livres (Archives du château de Châteauneuf). En 1690 Miniac appartenait à Jacques-André Le Clavier, seigneur de Miniac, gentilhomme de la venerie du roi, fils des précédents ; ce seigneur épousa Jeanne Callixte Durand et mourut, âgé de 78 ans, en novembre 1732 ; son corps fut inhumé à Dinan dans l'église de Saint-Sauveur. Il laissait un fils appelé comme lui Jacques-André Le Clavier, qui devint alors seigneur de Miniac et s'unit à Magdeleine Gravé ; ce furent ces deux époux qui fondèrent en 1764 l'école charitable des soeurs de Miniac qui subsiste encore au XIXème siècle. Jacques-André Le Clavier mourut le 15 mai 1772 laissant sa seigneurie à son fils aîné Jean-François Le Clavier, qualifié comte de Miniac, dont le portrait se trouve à la Bibliothèque de Rennes dont il fut le bienfaiteur. La soeur de ce dernier Magdeleine Le Clavier épousa François de France, seigneur des Champsbulants, et se trouvait en possession de la châtellenie de Miniac lorsque éclata la Révolution.

D'après Potier de Courcy (Nobiliaire de Bretagne, II, 450), Miniac était une vicomté d'ancienneté ; mais il faut avouer que, s'il en fut ainsi à l'origine, cette seigneurie n'était plus considérée que comme une châtellenie aux derniers siècles. La terre seigneuriale de Miniac relevait du comté de Châteauneuf, sauf le fief du Rocher et la métairie du Bas-Miniac tenus de la vicomté de la Bellière. La haute justice de Miniac s'exerçait au bourg de ce nom et s'étendait en quatre paroisses : Miniac-Morvan, Plerguer, Saint-Père, Marc-en-Poulet et Pleudihen. Le seigneur de Miniac jouissait d'un droit de coutume et trépas au Vieux Bourg, à Saint Grégoire et au Rocher-au-Mesle ; il était seigneur fondateur et prééminencier de l'église de Miniac-Morvan (Déclarations de Miniac en 1638 et 1699). En 1690 on voyait en cette église les figures d'un chevalier et d'une dame agenouillés, peintes dans la maîtresse vitre du chanceau ; sur leurs vêtements apparaissaient les écussons d'azur à la fleur de lys d'argent et parti d'azur à la fleur de lys d'argent et endenché d'or et de sable, témoignant qu'il s'agissait d'un seigneur et d'une dame de Québriac possesseurs au XIVème siècle du château de Miniac. On y voyait aussi le blason de Jean Gouyon seigneur de Miniac d'argent au lion de gueules couronné d'or. Devant le maître-autel se trouvaient trois tombeaux élevés de terre ; tous les trois appartenaient à la famille de Québriac et deux d'entre eux portant l'un l'effigie sculptée d'un chevalier armé, l'autre celle de sa noble compagne renfermaient les corps des seigneur et dame de Québriac représentés dans la verrière. Au milieu du choeur une pierre sculptée fermait l'entrée de l'enfeu seigneurial de Miniac ; sur cette pierre étaient gravées les armoiries d'Olivier de Mauny d'argent au croissant de gueules et celles de sa femme Marguerite de Québriac mi-parti d'argent au croissant de gueules et d'azur à la fleur de lys d'argent, seigneur et dame de Miniac en 1380. Les mêmes blasons se retrouvaient peints dans le vitrail du Rosaire et sculptés sur les murailles et sur un bénitier. Au haut du clocher la girouette se composait elle-même du croissant des sires de Mauny et des quintefeuilles des du Chastellier vicomtes de Pommerit, ceux-ci portant : d'or à sept quintefeuilles de gueules. Enfin sur les bancs seigneuriaux de Miniac placés dans le chanceau étaient, outre les blasons précédents, celui des Le Clavier : de gueules à deux clefs d'argent adossées et posées en sautoir, accompagnées d'une étoile en chef et d'un croissant en pointe (Archives d'Ille-et-Vilaine, E. 101). Le presbytère de Miniac relevait de la seigneurie, aussi y voyait-on en 1690 un vitrail peint portant les armoiries : parti de Mauny, et de Québriac (Archives d'Ille-et-Vilaine, E. 101).

Le château de Miniac, peu éloigné du bourg de ce nom, était une forteresse d'une certaine importance. Il se trouvait entouré d'un étang et de douves protégées elles mêmes par une contre-escarpe et un double fossé. On entrait dans l'enceinte par un pont-levis que défendaient deux tours subsistant en partie maintenant : au-dessous de l'une d'elles étaient les prisons, salles voûtées qu'on pouvait encore visiter au milieu du XIXème siècle. Outre ces tours, il existait au nord un gros donjon dont l'étang baignait le pied et à l'ouest une quatrième tour ; les courtines reliant entre elles ces diverses tours se trouvaient, comme celles-ci, garnies de mâchicoulis et de créneaux. A l'intérieur de la cour était aspecté au midi le logis seigneurial dont la base se composait de galeries et de porches. Mais tous ces bâtiments se trouvaient en partie ruinés dès 1638, et, à cette époque, on ne voyait plus que l'emplacement de la chapelle du château (Archives de Châteauneuf). Lorsque les Le Clavier devinrent seigneurs de Miniac, ils construisirent à côté du vieux château un manoir mentionné en 1758 ; celui-ci a été lui-même remplacé au XIXème siècle par une nouvelle construction, oeuvre de la famille de France demeurée propriétaire de la terre de Miniac. Ce qui fait le charme de cette maison moderne, c'est sa position au-dessus d'un pittoresque vallon qu'occupe un bel étang encaissé dans des rochers fort élevés ; une vaste terrasse, formée par une portion de la courtine orientale de l'ancien château, est surtout remarquable par sa délicieuse perspective. La chapelle, dédiée à saint Antoine et rebâtie en 1654, est ornée d'une litre extérieure en granit sculpté, portant les armoiries des Le Clavier et de leurs alliances. Outre le château, le domaine proche de la seigneurie de Miniac se composait de grands jardins et de bois de décoration et autres bois, — de deux étangs et de deux moulins —, des métairies de Villebret, du Bas-Miniac, du Rocher, de Rambriau et de la Grand'maison au Vieux-Bourg, etc. (abbé Guillotin de Corson).

Dans la liste des feudataires (teneurs de fief) des évêchés de Saint-Malo et Dol en 1480, on comptabilise la présence de 12 nobles de Miniac-Morvan :

![]() Philippe

BOUELEUC (50 livres de revenu), tenancier de Châteauneuf en 1474 : porteur d'une brigandine, comparaît armé d'une jusarme ;

Philippe

BOUELEUC (50 livres de revenu), tenancier de Châteauneuf en 1474 : porteur d'une brigandine, comparaît armé d'une jusarme ;

![]() Thomas

DE HIREL de Chalendière (80 livres de revenu), fils Jehan : porteur d'une brigandine, comparaît armé d'une jusarme ;

Thomas

DE HIREL de Chalendière (80 livres de revenu), fils Jehan : porteur d'une brigandine, comparaît armé d'une jusarme ;

![]() Olivier

DE HIREL de Bois-Guiot (60 livres de revenu) : porteur d'une brigandine, comparaît armé d'une jusarme ;

Olivier

DE HIREL de Bois-Guiot (60 livres de revenu) : porteur d'une brigandine, comparaît armé d'une jusarme ;

![]() Dame

Jehanne DE SAINT-POUL de Boishamon : défaillante ;

Dame

Jehanne DE SAINT-POUL de Boishamon : défaillante ;

![]() les

héritiers Jehan DES MOULINS (12 livres de revenu) : défaillants ;

les

héritiers Jehan DES MOULINS (12 livres de revenu) : défaillants ;

![]() Michel

FERRON de la Marre (600 livres de revenu) : excusé comme appartenant à la maison du duc ;

Michel

FERRON de la Marre (600 livres de revenu) : excusé comme appartenant à la maison du duc ;

![]() Raoullet

FONTAINE (60 livres de revenu), avocat et lieutenant : porteur d'une brigandine, comparaît en archer ;

Raoullet

FONTAINE (60 livres de revenu), avocat et lieutenant : porteur d'une brigandine, comparaît en archer ;

![]() Gilles

FONTAINE (40 livres de revenu) : porteur d'une brigandine, comparaît en archer ;

Gilles

FONTAINE (40 livres de revenu) : porteur d'une brigandine, comparaît en archer ;

![]() Jehan

LEVESQUE, remplacé par son fils Robert : porteur d'une brigandine,

comparaît armé d'une pertuisane ;

Jehan

LEVESQUE, remplacé par son fils Robert : porteur d'une brigandine,

comparaît armé d'une pertuisane ;

![]() Thomas

QUENOUAR de Laun-Quenoar (200 livres de revenu), remplacé par son fils Jehan : comparaît armé d'une jusarme ;

Thomas

QUENOUAR de Laun-Quenoar (200 livres de revenu), remplacé par son fils Jehan : comparaît armé d'une jusarme ;

![]() les

héritiers Eon SAULDRAYE (10 livres de revenu) : défaillants ;

les

héritiers Eon SAULDRAYE (10 livres de revenu) : défaillants ;

![]() Richard,

batard DU BOYS (60 livres de revenu) : excusé comme appartenant à une compagnie d'ordonnance ;

Richard,

batard DU BOYS (60 livres de revenu) : excusé comme appartenant à une compagnie d'ordonnance ;

Lors d'une réformation de l'évêché de Dol en 1513, sont mentionnées à Miniac-Morvan les personnes et maisons nobles suivantes :

![]() Gilles

du Chastellier, vicomte de Pommery, fils de Vincent du Chastellier,

possède le chasteau de Miniac, avec la métairie du Bas-Miniac ;

Gilles

du Chastellier, vicomte de Pommery, fils de Vincent du Chastellier,

possède le chasteau de Miniac, avec la métairie du Bas-Miniac ;

![]() Jehan

Quenoart, fils de Thomas Quenoart, possède la maison de Launay-Quenoart ;

Jehan

Quenoart, fils de Thomas Quenoart, possède la maison de Launay-Quenoart ;

![]() Thomas

de Hirel, représentant Olivier de Hirel, possède le manoir du

Bois-Guyot, idem, tient la Chalandiere qui fut à Guillaume de Hirel, son père ;

Thomas

de Hirel, représentant Olivier de Hirel, possède le manoir du

Bois-Guyot, idem, tient la Chalandiere qui fut à Guillaume de Hirel, son père ;

![]() Jean

Guiheneuc, fils de Jehan Guiheneuc, possède le manoir de la Barre ;

Jean

Guiheneuc, fils de Jehan Guiheneuc, possède le manoir de la Barre ;

![]() Raoul

Ferron, fils de Michel Ferron, possède le manoir de la Motte-Ferron,

idem, au droict de Jacquemine Le Provost sa compaigne, fille de Pierre Le

Provost, possède la métairie du moulin Farnel ; idem le manoir de la Jambonnière ;

Raoul

Ferron, fils de Michel Ferron, possède le manoir de la Motte-Ferron,

idem, au droict de Jacquemine Le Provost sa compaigne, fille de Pierre Le

Provost, possède la métairie du moulin Farnel ; idem le manoir de la Jambonnière ;

![]() Raoul

de Québriac, sieur de la Hirelaye, possède le manoir du Boishamon qui fust à Raoul Rohier ;

Raoul

de Québriac, sieur de la Hirelaye, possède le manoir du Boishamon qui fust à Raoul Rohier ;

![]() La

métairie de Goullon qui fust à messire Olivier du Breil, seneschal de Rennes ;

La

métairie de Goullon qui fust à messire Olivier du Breil, seneschal de Rennes ;

![]() Jean

Bertrand, fils de Guillemette de Quebriac, possède la métairie de Launay-Quebriac ;

Jean

Bertrand, fils de Guillemette de Quebriac, possède la métairie de Launay-Quebriac ;

![]() François

de la Houssaye et Jeanne de Quebriac, sa femme, possède le manoir de

Crollebouzeguy qui fut à Gilles de Quebriac, sieur de la Tousche-Québriac ;

François

de la Houssaye et Jeanne de Quebriac, sa femme, possède le manoir de

Crollebouzeguy qui fut à Gilles de Quebriac, sieur de la Tousche-Québriac ;

![]() Jean

de la Monneraye se disant noble, possède le manoir de la Villeblanche ;

Jean

de la Monneraye se disant noble, possède le manoir de la Villeblanche ;

![]() Thomas

des Portes (ou Porte) tient la métairie des Portes ;

Thomas

des Portes (ou Porte) tient la métairie des Portes ;

![]() Raoullet

Boulleuc qui se dit gentilhomme et qui n'a d'autre titre de noblesse

sinon qu'il se dit du lignage d'un nommé Saudraye à qui le duc Jehan

franchit un hébergement ;

Raoullet

Boulleuc qui se dit gentilhomme et qui n'a d'autre titre de noblesse

sinon qu'il se dit du lignage d'un nommé Saudraye à qui le duc Jehan

franchit un hébergement ;

![]() Gilles

Le Clerc qui se dit noble, pourtant qu'il dit que son père étoit

bastard d'un nommé Charles de Cahideuc et qu'il etoit gentilhomme et ne

scait on qui il etoit ni d'où il étoit ;

Gilles

Le Clerc qui se dit noble, pourtant qu'il dit que son père étoit

bastard d'un nommé Charles de Cahideuc et qu'il etoit gentilhomme et ne

scait on qui il etoit ni d'où il étoit ;

![]() Raoul

Levesque, qui se dit gentilhomme, possède des terres en roture ;

Raoul

Levesque, qui se dit gentilhomme, possède des terres en roture ;

![]() Olivier

Josses qui se dit noble, et damoiselle Marie de Hirel, sa femme ;

Olivier

Josses qui se dit noble, et damoiselle Marie de Hirel, sa femme ;

![]() Bertranne

Toullac, qui se dit noble ;

Bertranne

Toullac, qui se dit noble ;

![]() Eustache

Rouxel, qui se dit noble, et n'a aucun titre de noblesse sinon que

Bertrand Rouxel son père fut sergent du duc ;

Eustache

Rouxel, qui se dit noble, et n'a aucun titre de noblesse sinon que

Bertrand Rouxel son père fut sergent du duc ;

![]() Jean

Taillandier se dit sergent d'armes et pourtant ne veut rien payer ;

Jean

Taillandier se dit sergent d'armes et pourtant ne veut rien payer ;

![]() Arthur

de Sainct-Gilles de Plainne-Fougères.

Arthur

de Sainct-Gilles de Plainne-Fougères.

© Copyright - Tous droits réservés.