|

Bienvenue chez les Hingléziens |

LE HINGLE |

Retour page d'accueil Retour Canton de Dinan-Ouest

La commune de Le Hinglé ( |

ETYMOLOGIE et HISTOIRE du HINGLE

Le Hinglé vient du breton « hen » (vieux) et « klez » (talus).

Le Hinglé est un démembrement de l'ancienne paroisse primitive de Plumaudan. On trouve au XIVème siècle la Higneyo parmi les bénéfices du diocèse de Dol.

Le Hinglé est un ancien prieuré-cure de l’abbaye Notre-Dame de Beaulieu. Son territoire est réuni à celui de Trévron en 1792, puis détaché de celui de la succursale de Trévron en 1847 (ordonnance du 24 avril 1847). Le 24 avril 1847, Le Hinglé est érigé en paroisse succursale de la cure de Saint-Malo de Dinan. La paroisse du Hinglé est supprimée par l'évêque le 29 janvier 1926 suite à un litige relatif au loyer du presbytère. Il faut attendre 1952 pour que Hinglé retrouve à nouveau un recteur titulaire.

Le Hinglé est sous l'Ancien Régime, une paroisse du diocèse de Dol (enclavée dans le diocèse de Saint-Malo) et dépendait de la subdélégation et du ressort de Dinan. La cure était présentée par l'abbé de Beaulieu. Durant la Révolution, la paroisse du Hinglé dépend du doyenné de Saint-Malo-de-Dinan. Le Hinglé élit sa première municipalité en janvier ou février 1790, mais la création officielle de la commune remonte à 1793.

On rencontre les appellations suivantes : La Higneyo (à la fin du XIVème siècle), Le Hingue (en 1450, en 1472, en 1513), Le Hingle, le Hingue (en 1477), Hingleyum (en 1516), Le Hingle (en 1583), Hingue (en 1584). On trouve la forme le Henglé (en 1778) et Lehinglé (en 1790). Le nom actuel Le Hinglé apparaît dès 1801 dans l'arrêté de réduction des justices de paix.

Note 1 : Renseignements Statistiques. — « La paroisse n'est ni grande, ni riche, le quart est inculte », écrit le recteur-maire en 1791. Superficie : 337 hectares. Population. — En 1778 : 9 naissances, 10 décès, pas de mariage. — Ogée : 200 communiants (chiffre exagéré). — En 1790 : 134 habitants, dont 31 hommes, sur lesquels 26 citoyens actifs, 48 femmes et 55 enfants. — En 1795 : 6 naissances, 4 mariages, 6 décès. — En 1803 : 151 habitants. — En 1838 : 210 habitants. — En 1850 : 230 habitants. — En 1870 : 272. — En 1880 : 285. — En 1890 : 269. — En 1913 : 311. — En 1922 : 361. — En 1791, il n'y eut personne à mourir dans cette paroisse. Ce cas n'est pas unique dans les annales du Hinglé. Impôts. — En 1778 : 48 contribuables, dont 13 payant moins de 3 livres. — Capitation en 1782 : 114 livres 7 sols. — Vingtièmes en 1787 : 197 l. 10 s. — Fouages en 1767 : 66 l. 19 s. — Nous n'avons pas retrouvé les chiffres d'impositions pour 1790. En 1804 : contributions foncières, 713 fr. 90; mobilières, 69 fr. 60. ".

Note 2 : la commune du Hinglé est formée des villages : le Cassel, la Pyrie, la Gautrais, le Pont-Ruffier, etc ...

Note 3 : liste non exhaustive des recteurs de la commune du Hinglé : Jérome Carsin (1739 à 1774), Jean François Martin (1775 à 1810), ...

Voir aussi

![]() " La paroisse du Hinglé durant la Révolution

"

" La paroisse du Hinglé durant la Révolution

"

![]()

PATRIMOINE du HINGLE

![]() l'église Saint-Barthélemy (1847),

construite, grâce au comte de Querhoënt, à la place d’une église primitive démolie en 1822.

En forme de croix latine. Une ordonnance royale du 25 décembre 1822

autorisait à employer les matériaux de toute espèce provenant de l’église

du Hinglé pour les réparations urgentes à faire à l’église de Trévron.

L’église fut reconstruite en 1847. L’autel et le

retable, en bois polychrome, datent du XVIIème siècle ;

l'église Saint-Barthélemy (1847),

construite, grâce au comte de Querhoënt, à la place d’une église primitive démolie en 1822.

En forme de croix latine. Une ordonnance royale du 25 décembre 1822

autorisait à employer les matériaux de toute espèce provenant de l’église

du Hinglé pour les réparations urgentes à faire à l’église de Trévron.

L’église fut reconstruite en 1847. L’autel et le

retable, en bois polychrome, datent du XVIIème siècle ;

![]() une croix monolithe,

située sur la route de Dinan ;

une croix monolithe,

située sur la route de Dinan ;

![]() une croix située près du bourg (XVIIIème

siècle) ;

une croix située près du bourg (XVIIIème

siècle) ;

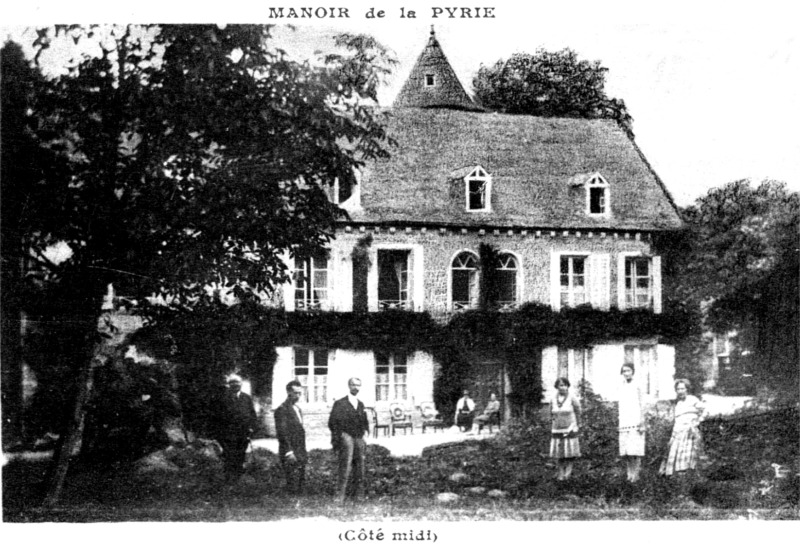

![]() le

manoir de la Pyrie (XVIIIème siècle), propriété de la baronne d'Argenton.

Propriétaire de Jehan Dibart en 1480. En 1686, une demoiselle Jeanne du

Bois, dame de la Pirie, est inhumée dans l'église du Hinglé. Suite,

semble-t-il, à une épidémie, en 1690, Magdeleine Dibart (âgé de 25 ans) et

Gilette Dibart (27 ans) sont inhumées dans l'église du Hinglé. En 1691, une

dénommée Symonne Dibart (27 ans) est inhumée aussi dans l'église du Hinglé. A la

veille de la Révolution, le domaine de la Pyrie tombe entre les mains de la

famille de Querhoënt (ou Kerhoënt), suite au mariage de Joseph-Marie de

Querhoënt (fils de Pierre-Louis de Querhoënt et de Marie-Rose de Brunet) avec

l'héritière de la Pyrie, Marie-Jacquette de Bénazé (fille d'Evrad Amy de Bénazé

et d'Emilie Solain-Baron) le 14 novembre 1785 à Dinan. Au début du XXème siècle, propriété de

M. Le Marquis Albert de Querhoënt, décédé en 1921 (fils de Charles de Querhoënt

et maire du Hinglé), au aïeul (Henri de Querhoënt, époux d'Amélie Drouet

d'Aubigny et décédé à la Pyrie le 25 juillet 1880, âgé de 75 ans) duquel le Hinglé dut en 1847 de

recouvrer son titre de paroisse. Les armoiries de la famille Querhoënt ou

Kerhoënt sont " lozangé d'argent et de sable " ;

le

manoir de la Pyrie (XVIIIème siècle), propriété de la baronne d'Argenton.

Propriétaire de Jehan Dibart en 1480. En 1686, une demoiselle Jeanne du

Bois, dame de la Pirie, est inhumée dans l'église du Hinglé. Suite,

semble-t-il, à une épidémie, en 1690, Magdeleine Dibart (âgé de 25 ans) et

Gilette Dibart (27 ans) sont inhumées dans l'église du Hinglé. En 1691, une

dénommée Symonne Dibart (27 ans) est inhumée aussi dans l'église du Hinglé. A la

veille de la Révolution, le domaine de la Pyrie tombe entre les mains de la

famille de Querhoënt (ou Kerhoënt), suite au mariage de Joseph-Marie de

Querhoënt (fils de Pierre-Louis de Querhoënt et de Marie-Rose de Brunet) avec

l'héritière de la Pyrie, Marie-Jacquette de Bénazé (fille d'Evrad Amy de Bénazé

et d'Emilie Solain-Baron) le 14 novembre 1785 à Dinan. Au début du XXème siècle, propriété de

M. Le Marquis Albert de Querhoënt, décédé en 1921 (fils de Charles de Querhoënt

et maire du Hinglé), au aïeul (Henri de Querhoënt, époux d'Amélie Drouet

d'Aubigny et décédé à la Pyrie le 25 juillet 1880, âgé de 75 ans) duquel le Hinglé dut en 1847 de

recouvrer son titre de paroisse. Les armoiries de la famille Querhoënt ou

Kerhoënt sont " lozangé d'argent et de sable " ;

![]() 2 moulins dont le moulin à eau de Pont-Ruffier

(XVIIIème siècle) et de Pyrie (ou Pirié) ;

2 moulins dont le moulin à eau de Pont-Ruffier

(XVIIIème siècle) et de Pyrie (ou Pirié) ;

A signaler aussi :

![]() le barrage du Pont-Ruffier

(1971), situé sur le Guinefort.

le barrage du Pont-Ruffier

(1971), situé sur le Guinefort.

Voir

![]() "

Informations

diverses sur la ville de Le Hinglé ".

"

Informations

diverses sur la ville de Le Hinglé ".

![]()

ANCIENNE NOBLESSE du HINGLE

Les nobles au Hinglé aux XVème et XVIème siècles. — Josselin Dibart comparait à une montre en 1472. — D'après le rapport dressé l'an 1513 par Olivier Gicquel et Jean Bonfils, voici quels étaient alors les propriétaires nobles au Hinglé : Demoiselle Raoulette Ruffier, dame de la Gibonnaye, pour la métairie du Pont-Ruffier. — Jean Dibart, fils Julien, époux de Françoise L'Hermine, propriétaire des manoirs de la Pyrie et de Noë — Olivier du Rocher, noble, tient des héritages en roture (D'après Des Salles : Evesché de Saint-Malo, anciennes réformations ; P. René : Réformations de l'évêché de Dol en 1513).

Lors de la Montre de l'archidiaconé de Dinan en l'évêché de Saint-Malo, tenue par noble Guillaume Chauvin, sieur du Bois, chancelier de Bretagne, et Jean Manhugeon, grand maître de l'artillerie, commissaire du Duc, le 5-6 mai 1472 est mentionné à Lehingue en Dol (Hinglé) le noble suivant :

![]() Josselin

Dibard, jusarmier en brigandine.

Josselin

Dibard, jusarmier en brigandine.

Dans la liste des feudataires (teneurs de fief) des évêchés de Saint-Malo et Dol en 1480, on comptabilise la présence de 1 noble du Hinglé :

![]() Jehan DIBART de la Pirié (10 livres de revenu) : porteur d’une

brigandine et comparaît armé d’une jusarme ;

Jehan DIBART de la Pirié (10 livres de revenu) : porteur d’une

brigandine et comparaît armé d’une jusarme ;

Lors d'une réformation de l'évêché de Dol en 1513, sont mentionnées à Hinglé les personnes et maisons nobles suivantes :

![]() Damoiselle

Raoulette Ruffier, dame de la Gibonnaye, possède la métairie du Pont Ruffier ;

Damoiselle

Raoulette Ruffier, dame de la Gibonnaye, possède la métairie du Pont Ruffier ;

![]() Jean

Dibart, sieur de la Pirie, fils de Julien Dibard, possède le manoir de

la Pirie et celui de la Noe ;

Jean

Dibart, sieur de la Pirie, fils de Julien Dibard, possède le manoir de

la Pirie et celui de la Noe ;

![]() Olivier

du Rocher, noble, possède héritages en roture.

Olivier

du Rocher, noble, possède héritages en roture.

© Copyright - Tous droits réservés.