|

Bienvenue ! |

LE CHATEAU DE COATREDREZ A TREDREZ |

Retour page d'accueil Retour page "Ville de Tredrez-Locquemeau"

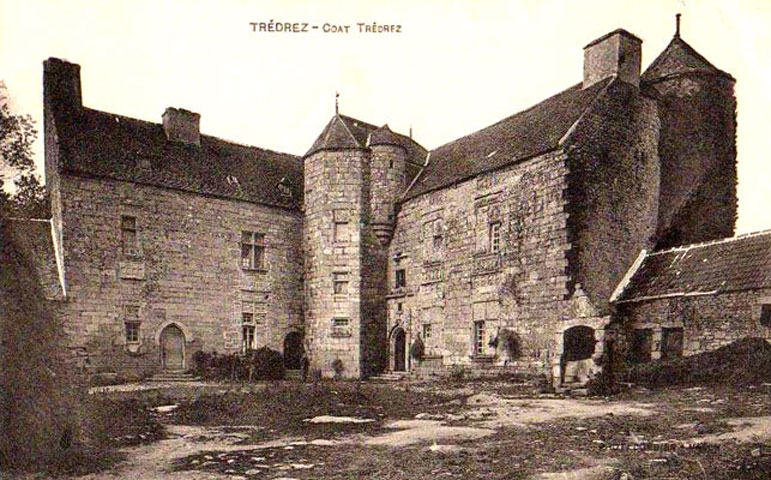

A deux kilomètres au nord-est du bourg de Trédrez, sur la pente nue d'une colline haute de 97 mètres, contournée par un ruisseau qui va tomber dans la Manche non loin du Guéaudet, entre la pointe de Séhar et le village de Locquémeau, le vieux château de Coatredrez se dresse encore, à peu près tel qu'il apparut à Luzel, par un brûlant après-midi d'été de 1865, alors que le « Juif errant de la Basse-Bretagne » (Boudedeo Breiz-Izel, comme l'appelaient ses amis), voyageait pédestrement de Plestin à Perros-Guirec, en glanant sur son passage traditions, complaintes et manuscrits de mystères. « Cela, écrivait-il alors, a vraiment une bonne couleur sous le soleil, et est d'un bel effet dans le paysage. On rêve tout de suite féodalité et vieux barons bardés de fer, comtes et marquis fiers et hautains, chassant le loup et le sanglier ».

Un massif colombier se campe au devant du château, comme une bretèche établie pour défendre l'accès de la place. Le principal corps de logis est un remarquable type d'architecture civile du XVIème siècle. Ses deux façades en grand appareil de granit, percées d'une double rangée de magistrales fenêtres à meneaux que surmonte une frise de délicates moulures gothiques, sont reliées en équerre par une tourelle d'escalier à pans coupés, au sommet de laquelle s'accroche une petite échauguette en nid d'hirondelle. Une grosse tour entièrement revêtue de lierre épaule en arrière le bâtiment de droite.

En dépit des baies maçonnées, du pavage ravagé de la cour, de l'arche rompus du portail, le tout garde encore un très grand air, et les dépendances elles-mêmes, puits à l'imposant fronton, granges décorées de lucarnes de pierre, perrons et escaliers extérieurs, vastes clôtures ruineuses, sont dignes, par leur ampleur, de ce sombre castel qui évoque, avec une saisissante intensité d'accent, l'existence à la fois rude et sensuelle, monotone et aventureuse, malfaisante et tutélaire, des hauts gentilshommes du temps passé.

La famille de Coatredrez était jadis l'une des plus puissantes de l'archidiaconé de Plougastel. Elle apparaît dans nos annales avec Guyomarch de Trédrez, vivant en 1283, dont le petit-fils Jean épousa avant 1336 Catherine de Lostanguern, dame de Keroulas en Trédrez. Leur fils Hervé, sire de Coatredrez, eut pour femmes Anne de Keranrais, morte en 1360, puis Margilie de Boiséon, héritière du dit lieu, en Lanmeur. De ce second mariage vint Hervé de Coatedrez, qui releva le nom de sa mère et fut la tige d'une nouvelle lignée de Boiséon [Note : « En 1300, vivait Pierre de Lanmeur, chevalier. Sa petite-fille, Margélie de Lanmeur, épousa Hervé de Coettredrez, et leurs enfants prirent le nom de Bois-Eon, leur principal fief. Cette famille a joui d'une haute célébrité dans l'histoire locale »].

Du premier lit était issu Jean, sire de Coatredrez, époux d'Isabelle de Launay. Leurs descendants s'allièrent à des maisons d'un rang non moins distingué, les Tyvarlen et les Poulmic, en Cornouaille, les Le Moyne, en Léon. Le P. Albert Le Grand a cité, dans son catalogue des évêques de Tréguier, un prélat nommé Hugues de Goatredrez, qui aurait succédé en 1467 à Jean de Coatquis, Mais cet évêque n'a jamais existé, bien que des archéologues peu avertis lui aient attribué la construction de deux voûtes dans la cathédrale, et il doit être confondu avec Christophe du Chastel, dit de Trédrez dans quelques actes, peut-être parce qu'il avait été recteur ou bénéficié de cette paroisse.

Pierre de Coatredrez, seigneur du dit lieu et du Rest, était en 1563 capitaine de l'arrière-ban et garde-côtes de l'évêché de Tréguier. Il épousa Louise, dame de Botloy en Pleudaniel. Leur fils, prénommé aussi Pierre, fut un ligueur ardent et belliqueux, qui commanda une compagnie de cinquante cuirassiers dans l'armée du duc de Mercoeur, et prit part à presque toutes les actions de guerre qui se déroulèrent de 1590 à 1597 en Basse-Bretagne, assiégeant à Kerouzéré, assiégé et prisonnier au château de Morlaix.

Note : Du temps de la Ligue, un sauf-conduit est délivré en 1593 par Pierre de Coatredrez, capitaine de cinquante hommes d'armes et lieutenant du duc de Mercoeur, à Alain de La Lande, seigneur de Penanvern, près de Saint-Jean-du-Doigt, pour l'exempter de servir en qualité d'arquebusier à cheval dans les troupes de la Ligue, à condition de fournir en son lieu et place un autre homme dont le nom est laissé en blanc. Cette pièce est scéllée d'un timbre sec portant un écartelé de Coetredrez et de Charuel.

Sa femme, Marie du Dresnay, opulente héritière de la branche aînée de sa maison, lui avait apporté en dot de très riches domaines, le Dresnay, Keradennec, Trobodec, Guerlesquin, Coatsaoff, etc. Il finit par se rallier à Henri IV, et reçut en récompense le collier de l'Ordre de Saint-Michel. A l'heure de sa mort, pour racheter en oeuvres pies les gros et menus méfaits de son orageuse carrière, il fonda à Lannion un couvent de Capucins. Cela n'a pas suffi à réhabiliter sa mémoire, et le surnom de « Pierre Le Cruel » demeure encore attaché à celle-ci comme une flétrissure.

La guerze bretonne Pipi Coatredre, dont Ad. Le Nepvou de Carfort, en sa Notice historique sur Lannion, ne nous donne malheureusement qu'une incolore analyse, et qui semble n'avoir jamais été recueillie dans la suite, racontait une violente bagarre survenue entre les vassaux du sire de Coatredrez et les artisans lannionais, à cause d'une digue établie par le meunier du Pont-de-Papier sur le Léguer, pour en détourner le cours au profit de son moulin. On sonna le tocsin â Sainte-Anne ; on s'assomma à coups de perches et de triques ; une vingtaine d'enragés jouteurs firent la culbute dans la rivière, où quelques-uns se noyèrent. En fin de compte, la victoire demeura aux ruraux, et le mauvais renom de « Pierre le Cruel » s'en accrut d'autant.

Cette haine populaire, son fils Yves, marquis de Coatredrez, la mérita à plus juste titre. Jeune et fougueux, dévoré de passions sans frein, ayant puissance et richesse, et s'en servant pour mal faire, il fut, dit-on, le fléau du pays, le type local du « grand seigneur méchant homme ». Au Parlement de Bretagne, on le dénonçait comme « coupable de plusieurs crimes capitaux ». On l'obligea de démolir les fortifications qu'il avait commencées autour de ses maisons de Coetredrez et de Keradennec, en Plougras, sans doute pour s'y ménager un refuge sûr en cas de poursuites criminelles et de difficultés avec la maréchaussée. C'est en songeant surtout à lui et à son château qu'Anatole Le Braz écrivait, en 1889, dans une curieuse et trop courte étude sur Le Cloarec breton d'après la tradition populaire, les lignes suivantes :

« Il n'est pas rare, quand on voyage en terre bretonne, de rencontrer çà et là d'anciennes demeures féodales plus ou moins transformées, autour desquelles planent de sinistres légendes. Là vécurent jadis des générations de condottières qui, dans l'intervalle des expéditions, pour égayer leur solitude, occupaient leurs loisirs à chercher noise aux paysans et à déshonorer leurs filles. Nos guerziou regorgent dè leurs méfaits ; elles ne prononcent leurs noms qu'avec terreur. Mais on les sent animées contre eux d'une haine sourde et profonde ».

« Ces tyrans locaux sont, en effet, d'autant plus cyniques qu'ils se croient sûrs de l'Impunité. Rosmelchon ou Coat-Trédrez, ils ne se complaisent que dans le crime, et ils y apportent d'étranges raffinements. Non contents d'attirer ténébreusement les fillettes dans leurs manoirs, ils les vont enlever, en plein jour, aux aires neuves, et ne dédaignent pas, pour choisir le gibier plus à l'aise, de se mêler aux jeux des vilains ». Le tableau est visiblement poussé au noir ; il se ressent un peu trop de ces idées romantiques et désuètes dont les historiens modernes de la vieille France ont fait justice, mais il y a du vrai là dedans, et l'admirable guerze de Markiz Tredre en porte un émouvant témoignage.

La veille du pardon de la fameuse chapelle du Guéodet, en Ploulech, le seigneur de Coatredrez rôde sur le chemin des pèlerins, guettant l'occasion de quelque friande capture. Il chevauche sa haquenée, et son palefrenier l'accompagne. Une jeune fille s'est attardée à boire l'eau d'une fontaine, tandis que les siens ont continué leur route. Jugeant la proie tentante et facile à saisir, le gentilhomme l'accoste, l'interroge, puis ordonne brusquement au valet de la lui jeter en travers de son cheval. Le domestique s'y refuse. Le marquis, furieux, met pied à terre, punit cette désobéissance par un soufflet, bâillonne la pauvrette si brutalement que le sang lui jaillit des lèvres, la charge en croupe de sa monture et regagne aussitôt le château.

La « gouvernante » sert un souper auquel elle a mis tous ses soins. Son maître y prend place avec la jeune fille, mais celle-ci, tremblante, terrorisée, toute en larmes, ne veut ni manger ni boire. Elle « fait la sotte » et le marquis l'en raille, tandis qu'il pique de bons morceaux, s'abreuve de larges rasades. Tout bas, elle supplie la gouvernante de lui donner pour la nuit asile dans sa chambre, mais cela n'est pas possible. En se levant de table, Coatredrez invite galamment sa captive à descendre au jardin et à s'y faire « un bouquet de fines fleurs, de marjolaine, de thym et de lavande ».

Silencieusement, la jeune fille amasse une gerbe odorante, en méditant son sacrifice. Il est dur de mourir à vingt ans, mais plus dur encore de vivre avilie ! Elle feint de former un bouquet et demande à son geôlier de lui prêter un couteau pour égaliser la longueur des tiges. Le marquis lui tend un poignard à manche doré, et la laisse un moment à cette besogne inoffensive. Quand il revient, la Lucrèce trégorrcise est étendue morte sur le sable de l'allée, « la tête près des genoux », l'arme plantée au milieu du coeur.

On aimerait à croire, malgré l'abominable parole où s'exprime, dans la complainte, sa passion inassouvie, que Coatredrez éprouva quelque remords devant le sanglant cadavre de celle qui était encore, une heure plus tôt, une fraîche et insoucieuse fille, joie pour les yeux et l'âme des siens. Peut-être prononça-t-il l'excuse classique de tous les mauvais coups qui tournent mal : « Je n'ai pas voulu cela ». Il appelle ses valets, leur commande d'enfouir, ce jeune corps sous le grand if du jardin et achète leur silence en leur distribuant cent écus, tandis que la gouvernante, qui a son franc parler, gémit, maugrée et prophétise à son maître un proche châtiment.

Elle ne savait pas si bien dire. Le coq n'avait pas encore chanté, ni le coupable trouvé du repos, que des coups terribles ébranlent le portail du manoir et que par la brèche fait irruption une troupe d'assaillants. Le seigneur de Kernenan la conduit, l'épée à la main. C'est le frère de lait de la victime. Averti par les parents, et connaissant la réputation détestable du ravisseur, il vient la réclamer ou la venger. Le marquis se lève à la hâte, descend l'escalier, et reçoit de l'envahisseur « un bien mauvais salut ».

Kernenan s'emporte. Il menace, il exige qu'on lui rende sa soeur de lait. L'autre avoue qu'elle est morte, s'humilie, offre de faire abandon de ses biens et de partir pour toujours au service du Roi. Mais son lâche crime exige une punition immédiate et Kernenan va s'en charger. D'une estocade mortelle, il jette le marquis râlant sur le plancher de la grande salle, et le chapelain, vite accouru, peut à peine munir d'une absolution rapide cette âme tragiquement lancée dans le mystère de l'au delà.

Luzel a publié la dramatique ballade de Markiz Tredre dans la Revue de Bretagne et de Vendée de 1866, puis au tome premier de ses Guerziou Breiz-Izel, avec une intéressante variante. Il identifie le vengeur de l'innocence persécutée à un seigneur de Kerninon du nom de Le Roux, dont le manoir, situé en Ploulech, est, en effet, peu éloigné de Coatredrez. Mais Kernenan n'est pas Kerninon, et d'ailleurs la généalogie des Coetredrez nous apprend que le dernier de cette famile, Yves, fut bien tué en 1624, mais par son propre beau-frère, Louis du Parc, lequel avait épousé, en 1606, Françoise de Coatredrez.

Voir aussi

![]() "

Les seigneurs de Locmaria (familles Coetgourheden, Du Parc, Goesbriant,...) en Ploumagoar"

"

Les seigneurs de Locmaria (familles Coetgourheden, Du Parc, Goesbriant,...) en Ploumagoar"

Il est très probable que des querelles d'intérêt amenèrent seules les deux gentilshommes à s'expliquer la rapière au poing, et que l'enlèvement vrai ou supposé d'une soeur de lait de Louis du Parc par son libertin de beau-frère n'eut pas grand'chose à y voir. Le poète breton a raconté l'histoire telle que la tradition la lui fournissait, dans la note de la guerze plus ancienne de Rozmelchon, et de toutes ces autres ballades de filles enlevées, dont le folklore français et européen est si riche.

Mais il ne s'est pas trompé sur l'identité du justicier. Louis du Parc, fils aîné du seigneur de Locmaria et du Guerrand, portait à cette époque, son père vivant encore, le titre de seigneur de Guernevan, nom d'une terre assez considérable de la trêve de Lohuec. Entre Guernevan et Kernenan, l'écart est peu sensible, et doit être attribué à une prononciation différente des chanteurs.

Le visiteur peut, comme le fit Luzel en 1865, entrer dans la grande salle du manoir, là où le marquis et son antagoniste allèrent « jouer de l'épée », et chercher sur les vieilles planches de chêne la trace du sang qui les rougit. Mais y trouverait-il encore, à l'heure de la collation, le personnel de la ferme attablé autour d'un goûter de crêpes de sarrasin et de lait caillé ? Le café, le vin, le pain blanc beurré, la viande froide, luxe autrefois inconnu, ont dû, la aussi, remplacer la rustique nourriture des laboureurs bretons du XIXème siècle.

(L. Le Guennec).

© Copyright - Tous droits réservés.