|

Bienvenue chez les Thurialais |

SAINT-THURIAL |

Retour page d'accueil Retour Canton de Plélan-le-Grand

La commune de

Saint-Thurial ( |

ETYMOLOGIE et HISTOIRE de SAINT-THURIAL

Saint-Thurial vient de saint Turiavi ou Thuriau, évêque de Dol au VIIème siècle.

Saint-Thurial est un démembrement de l'ancienne paroisse primitive de Goven. La paroisse de Saint-Thurial est mentionnée en 1202 et tire son nom de saint Thuriau, évêque de Dol au VIIème siècle. Saint-Thurial dépendait jadis de l'ancien évêché de Saint-Malo.

Si l'on en croit l'abbé Manet, le pape Luce III confirma en 1181 la donation de l'église de Saint-Thurial faite par l'évêque de Saint-Malo à son Chapitre. Ce qui est certain, c'est qu'en 1202 Etiennette de Tinténiac, abbesse de Saint-Georges, renonça à quelques prétentions sur l'église de Saint-Thurial, ses dîmes et ses oblations, en faveur de Pierre Giraud, évêque de Saint-Malo (« Stephana abbatissa et conventus Sancti Georgii concesserunt episcopo Sancti Maclovii ejusque successoribus quicquid habebant in ecclesia Sancti Turiavi, tam in decimis quam in oblationibus » - Cartulaire de l'abbaye Saint-Georges, 200). Pour témoigner sa gratitude aux religieuses de Saint-Georges, ce prélat les confirma dans la possession de ce qu'elles avaient par ailleurs dans son diocèse, et notamment dans la propriété des dîmes et du fief de Tréguené, sis en Saint-Thurial (Cartulaire de l'abbaye Saint-Georges, 201 et 506). Depuis lors et jusqu'à la Révolution l'évêque de Saint-Malo leva les dîmes de Saint-Thurial, dont il laissait toutefois la moitié au recteur au XVIIIème siècle. Ce recteur, M. Théaud, déclara en 1790 qu'il possédait, en effet, le presbytère avec son jardin, — la moitié des grosses dîmes — et une petite dîme au village de Roc ; il jouissait, en outre, de la chapelle de l'Hermitage, située en Goven, mais annexée à la cure de Saint-Thurial. Tout cela réuni lui rapportait 1 002 livres de rente ; mais comme il avait des charges, il n'estimait son revenu net que 717 livres (Archives départementales d'Ille-et-Vilaine, 1 V, 29, et Pouillé de Rennes).

Autrefois, la chapelle de l'Hermitage en Goven était annexée à la cure de Saint-Thurial.

Note 1 : Vers 1580, maître Julien Poulain tenait une école à la Basse-Forêt, en Saint-Thurial ; c'est là que dom Pierre Porcher et ses compagnons "coururent ensemble fort heureusement les carrières des estudes de la grammaire et aultres humanités" (Ropartz, Etudes sur quelques ouvrages rares, 59).

Note 2 : liste non exhaustive des recteurs de la paroisse de Saint-Thurial : Pierre d'Erbrée (décédé vers 1560), Jean Foulon (pourvu le 23 février 1560, résigna peu après), Jean d'Estamples (pourvu le 14 juin 1560, résigna lui-même), Guillaume Eon (permuta en 1566 avec le suivant), Gilles Le Feubvre (précédemment recteur de La Chapelle-du-Lou, fut pourvu en 1566, mais ne demeura pas), Pierre de Romelin (pourvu le 3 août 1566, résigna en faveur du suivant), Guillaume Porcher (pourvu le 20 mars 1568, résigna au suivant), Pierre Porcher (fils de Pierre Porcher, natif de Maxent et ordonné prêtre en 1586, prit possession le 16 mars 1603 ; il était déjà recteur de Maxent et ne résigna cette dernière cure qu'en 1605. En 1612 il était encore recteur de Saint-Thurial, mais habitait le prieuré de Maxent. Il reprit la cure de Maxent vers 1622), Guillaume Leroy (en 1650), Louis des Hayers (décédé vers 1654), Julien Grognart (fut pourvu le 9 août 1654), Jean Jouet (résigna en faveur du suivant), Jean Le Cordier (pourvu le 22 janvier 1658), René Loriot (pourvu le 7 septembre 1704 ; décédé en 1723), Georges Bertin (pourvu le 19 avril 1723, prit possession le 21 de la chapelle de l'Hermitage, en Goven ; il se démit en 1734), Thébault Gaultier (pourvu le 21 janvier 1734, prit possession le 2 février de la chapelle de l'Hermitage; décédé en 1744), François-Louis Quinart (pourvu le 20 décembre 1744, prit possession le 29 de l'Hermitage ; décédé en 1761), Jean de la Choue (pourvu le 9 mars 1761 ; décédé le 30 janvier 1773), Joachim Théaud (pourvu le 23 juin 1773, gouverna jusqu'à la Révolution et demeura longtemps caché dans la paroisse de Saint-Thurial), Claude Bourgeois (1803-1831), Jean Bourgeois (1831-1869), Pierre Laurent (1869-1872), Charles Beaulieu (1872-1876), Julien Saillard (à partir de 1876), .....

Voir

![]() "

Le

cahier de doléances de Saint-Thurial en 1789

".

"

Le

cahier de doléances de Saint-Thurial en 1789

".

![]()

PATRIMOINE de SAINT-THURIAL

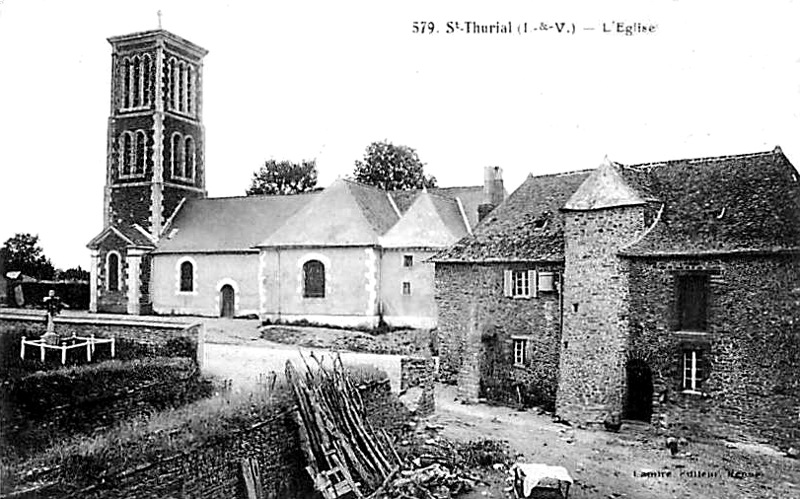

![]() l'église

Saint-Thurial (1827-1850). Mentionnée dès 1202, cette église est

reconstruite partiellement en 1661 et remaniée au XIXème siècle. Saint

Thuriau, évêque de Dol au VIIème siècle, est le patron de cette église

(nota : certains hagiographes prétendent que saint Thuriau naquit à

Saint-Thurial, mais ce fait est loin d'être prouvé) ; on y honore aussi

saint Eutrope. L'ancien édifice, petit, mais solidement bâti, se composait

d'une nef séparée du chanceau par un arc triomphal ; il a été remplacé

par l'église actuelle, construite vers 1827 et accompagnée d'une tour élevée

en 1850. Le seigneur de la Muce, en Baulon, était aux siècles derniers en

possession des prééminences et des droits de fondation à Saint-Thurial

(nota : peu-être à cause de la seigneurie de Tréguéné, très ancien

fief possédé successivement par les familles de Tréguéné, de

Saint-Gilles, de Téhillac, Bruslon et Grignart). A la même époque, les

seigneurs de la Motte et des Longrais avaient des enfeus dans cette église

; celui de la Motte se trouvait devant l'autel Saint-Sébastien. Il y avait

quelques fondations en l'église de Saint-Thurial, notamment celle de la

messe du matin chaque dimanche, celle de la lampe, etc. Enfin, la confrérie

du Rosaire y était établie au XVIIIème siècle (Pouillé de Rennes). Des

sablières moulurées portaient la date de 1661. L'église subit des

réparations en 1827 : on a démoli à cette époque une grande chapelle du

côté nord et un porche du côté sud, de plus deux chapelles ont été

construites au nord et au sud. La nef est rallongée et le mur sud refait en 1830. La tour date de 1850 et

le chœur date de 1695-XIXème siècle. L'église renfermait jadis les enfeus des seigneurs de la Motte,

des Longrais et de Tréguené. A signaler aussi deux anciens tableaux : l'un

représente la Nativité (du XVIIème siècle), et l'autre représente un

groupe de sainte Anne, saint Joachim et la Vierge enfant (du XVIIIème siècle) ;

l'église

Saint-Thurial (1827-1850). Mentionnée dès 1202, cette église est

reconstruite partiellement en 1661 et remaniée au XIXème siècle. Saint

Thuriau, évêque de Dol au VIIème siècle, est le patron de cette église

(nota : certains hagiographes prétendent que saint Thuriau naquit à

Saint-Thurial, mais ce fait est loin d'être prouvé) ; on y honore aussi

saint Eutrope. L'ancien édifice, petit, mais solidement bâti, se composait

d'une nef séparée du chanceau par un arc triomphal ; il a été remplacé

par l'église actuelle, construite vers 1827 et accompagnée d'une tour élevée

en 1850. Le seigneur de la Muce, en Baulon, était aux siècles derniers en

possession des prééminences et des droits de fondation à Saint-Thurial

(nota : peu-être à cause de la seigneurie de Tréguéné, très ancien

fief possédé successivement par les familles de Tréguéné, de

Saint-Gilles, de Téhillac, Bruslon et Grignart). A la même époque, les

seigneurs de la Motte et des Longrais avaient des enfeus dans cette église

; celui de la Motte se trouvait devant l'autel Saint-Sébastien. Il y avait

quelques fondations en l'église de Saint-Thurial, notamment celle de la

messe du matin chaque dimanche, celle de la lampe, etc. Enfin, la confrérie

du Rosaire y était établie au XVIIIème siècle (Pouillé de Rennes). Des

sablières moulurées portaient la date de 1661. L'église subit des

réparations en 1827 : on a démoli à cette époque une grande chapelle du

côté nord et un porche du côté sud, de plus deux chapelles ont été

construites au nord et au sud. La nef est rallongée et le mur sud refait en 1830. La tour date de 1850 et

le chœur date de 1695-XIXème siècle. L'église renfermait jadis les enfeus des seigneurs de la Motte,

des Longrais et de Tréguené. A signaler aussi deux anciens tableaux : l'un

représente la Nativité (du XVIIème siècle), et l'autre représente un

groupe de sainte Anne, saint Joachim et la Vierge enfant (du XVIIIème siècle) ;

![]() la

chapelle (1908), située au lieu-dit La Poulnais et édifiée à

l'emplacement d'une chapelle primitive. La chapelle de la Poulnais était

une chapelle domestique. Le 12 janvier 1604, Jean de la Motte et Raoulette

Janvier, sieur et dame des Fontaines, y firent une fondation, augmentée en

1644 par Saldebreuil Loriot et Perrine Saulnier, sieur et dame de la

Poulnais. Ces derniers y assurèrent le service de deux messes

hebdomadaires, le dimanche et le vendredi. Comme cette chapellenie n'avait

que 30 livres de rente, Jean Agaesse, fils de Jean Agaesse et de feue

Raoulette Loriot, sieur et dame de la Gaubertière, novice à l'abbaye de

Savigné, en augmenta la dotation le 2 avril 1731 et y rétablit ainsi le

service de deux messes par semaine, réduit à une seule ensuite. Pierre

Gaultier fut pourvu de la Poulnais en 1774 (Registre des insinuations

ecclésiastiques de Saint-Malo, et Pouillé de Rennes). Immédiatement à l'ouest de cette

chapelle primitive se dressait une croix sculptée en schiste ;

la

chapelle (1908), située au lieu-dit La Poulnais et édifiée à

l'emplacement d'une chapelle primitive. La chapelle de la Poulnais était

une chapelle domestique. Le 12 janvier 1604, Jean de la Motte et Raoulette

Janvier, sieur et dame des Fontaines, y firent une fondation, augmentée en

1644 par Saldebreuil Loriot et Perrine Saulnier, sieur et dame de la

Poulnais. Ces derniers y assurèrent le service de deux messes

hebdomadaires, le dimanche et le vendredi. Comme cette chapellenie n'avait

que 30 livres de rente, Jean Agaesse, fils de Jean Agaesse et de feue

Raoulette Loriot, sieur et dame de la Gaubertière, novice à l'abbaye de

Savigné, en augmenta la dotation le 2 avril 1731 et y rétablit ainsi le

service de deux messes par semaine, réduit à une seule ensuite. Pierre

Gaultier fut pourvu de la Poulnais en 1774 (Registre des insinuations

ecclésiastiques de Saint-Malo, et Pouillé de Rennes). Immédiatement à l'ouest de cette

chapelle primitive se dressait une croix sculptée en schiste ;

![]() l'ancienne

chapelle Notre-Dame des Croisettes, située jadis au nord du village de la Lande.

Elle était frairienne et a disparu aujourd'hui. Dès le XVIIIème siècle

elle était en ruine. Vers 1800 on en voyait encore un pan de mur avec une

statue de la Sainte Vierge visitée par les pèlerins, qui en y venant

devaient garder un silence absolu pour voir leurs prières exaucées

(Registre paroissial) ;

l'ancienne

chapelle Notre-Dame des Croisettes, située jadis au nord du village de la Lande.

Elle était frairienne et a disparu aujourd'hui. Dès le XVIIIème siècle

elle était en ruine. Vers 1800 on en voyait encore un pan de mur avec une

statue de la Sainte Vierge visitée par les pèlerins, qui en y venant

devaient garder un silence absolu pour voir leurs prières exaucées

(Registre paroissial) ;

![]() l'ancienne

chapelle de la Jacopière, située jadis route de Bréal. Elle est sécularisée.

Propriété, en 1772, de la famille Lohier (Louis Lohier) seigneurs de la Motte

Saint-Thurial. A cette époque, Michel Martin y desservait la chapellenie du

Breil, en Talensac, fondée de deux messes par semaine. On y allait alors

aux processions des Rogations (Pouillé de Rennes) ;

l'ancienne

chapelle de la Jacopière, située jadis route de Bréal. Elle est sécularisée.

Propriété, en 1772, de la famille Lohier (Louis Lohier) seigneurs de la Motte

Saint-Thurial. A cette époque, Michel Martin y desservait la chapellenie du

Breil, en Talensac, fondée de deux messes par semaine. On y allait alors

aux processions des Rogations (Pouillé de Rennes) ;

![]() le moulin

à vent de Saint-Thurial et le moulin à eau du Fanchois ;

le moulin

à vent de Saint-Thurial et le moulin à eau du Fanchois ;

A signaler aussi :

![]() des

vestiges d'une villa gallo-romaine au lieu-dit La Bouëxière ;

des

vestiges d'une villa gallo-romaine au lieu-dit La Bouëxière ;

![]() le

pont de la Chèze (époque romaine) ;

le

pont de la Chèze (époque romaine) ;

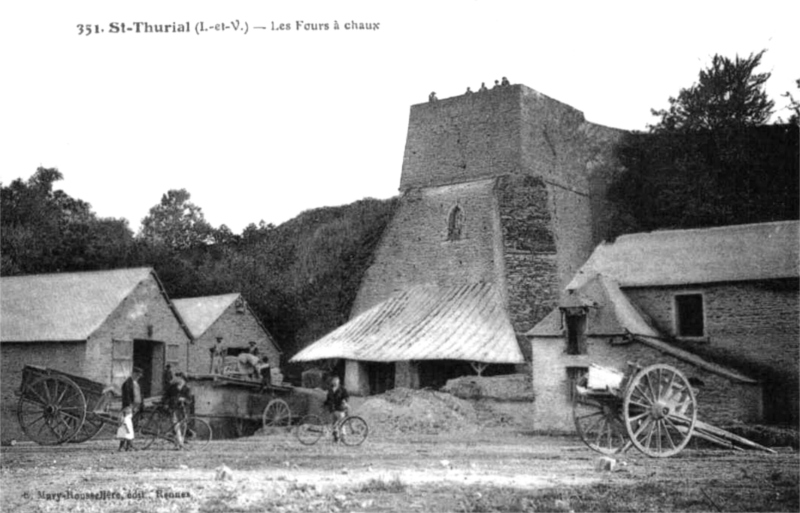

![]() le

four à chaux (1856) ;

le

four à chaux (1856) ;

![]() l'ancien

manoir de la Motte, situé au bourg de Saint-Thurial. Propriété de la

famille Chouan en 1427 et en 1513, puis de la famille Lohier au XVIIIème siècle ;

l'ancien

manoir de la Motte, situé au bourg de Saint-Thurial. Propriété de la

famille Chouan en 1427 et en 1513, puis de la famille Lohier au XVIIIème siècle ;

![]() l'ancien

manoir de la Chesnais, situé route de Bréal. Propriété successive des

familles de Saint-Morel (en 1427), Paindavoine (en 1448), Macencosme (en 1513) ;

l'ancien

manoir de la Chesnais, situé route de Bréal. Propriété successive des

familles de Saint-Morel (en 1427), Paindavoine (en 1448), Macencosme (en 1513) ;

![]() l'ancien

manoir du Val, situé route de Bréal. Propriété de la famille du Val en

1427, puis de la famille du Maz en 1513 ;

l'ancien

manoir du Val, situé route de Bréal. Propriété de la famille du Val en

1427, puis de la famille du Maz en 1513 ;

![]() l'ancien

manoir de la Crublais, situé route de Bréal. Propriété de la famille du Maz en 1513 ;

l'ancien

manoir de la Crublais, situé route de Bréal. Propriété de la famille du Maz en 1513 ;

![]() le

château des Longrais (XVIIIème siècle), situé route de Bréal. Propriété

de la famille de Poulpiquet du Halgouët ;

le

château des Longrais (XVIIIème siècle), situé route de Bréal. Propriété

de la famille de Poulpiquet du Halgouët ;

![]() l'ancien

manoir du Temple, situé route de Bréal-sous-Montfort. Propriété de la famille Garret en 1513 ;

l'ancien

manoir du Temple, situé route de Bréal-sous-Montfort. Propriété de la famille Garret en 1513 ;

![]() l'ancien

manoir de Bonoeuvre, situé route de Bréal. Propriété de la famille

Caffort en 1448, puis de la famille de Bellouan en 1513 ;

l'ancien

manoir de Bonoeuvre, situé route de Bréal. Propriété de la famille

Caffort en 1448, puis de la famille de Bellouan en 1513 ;

![]() l'ancien

manoir du Clos, situé route de Maxent ;

l'ancien

manoir du Clos, situé route de Maxent ;

![]() l'ancien

manoir de Francbois, situé route de Maxent. Propriété de la famille de

Saint-Gilles seigneurs de Tréguené en 1448 et en 1513 ;

l'ancien

manoir de Francbois, situé route de Maxent. Propriété de la famille de

Saint-Gilles seigneurs de Tréguené en 1448 et en 1513 ;

![]() l'ancien

manoir de Marezac, situé route de Maxent. Propriété de la famille Mauny

en 1448, puis de la famille Arton en 1513 ;

l'ancien

manoir de Marezac, situé route de Maxent. Propriété de la famille Mauny

en 1448, puis de la famille Arton en 1513 ;

![]() l'ancien

manoir de Poulnais. Propriété de la famille Loriot à la fin du XVIème siècle et en 1644 ;

l'ancien

manoir de Poulnais. Propriété de la famille Loriot à la fin du XVIème siècle et en 1644 ;

![]() l'ancien

manoir de la Haie-Chapeau. On y voit une tourelle et une fuie ;

l'ancien

manoir de la Haie-Chapeau. On y voit une tourelle et une fuie ;

![]() l'ancien

manoir des Pommerais. Propriété de la famille de Saint-Gilles seigneurs de Tréguené en 1513 ;

l'ancien

manoir des Pommerais. Propriété de la famille de Saint-Gilles seigneurs de Tréguené en 1513 ;

![]()

ANCIENNE NOBLESSE de SAINT-THURIAL

Lors d'une réformation de l'évêché de Saint-Malo en 1427 sont mentionnés à Saint-Trial (Saint-Thurial) les nobles suivants : - P. Serron, à la Coetimadic. - J. Garet, clerc et notaire, non contribuant. - La fille St Morel, à son hostel de la Chesnaie. - La fille d'Olivier Chouan, à son hôtel de Lamotte. - Eon Dequel, se dit noble et s'est armé. - G. le Gaingnours, a lettres de franchissement du Duc, pour sa vie. - G. Guerin, en l'hôtel de sa femme qui est noble et J. Hastelou sera son heir qui ne paira point. (H. Des Salles).

Dans la liste des feudataires (teneurs de fief) des évêchés de Saint-Malo et Dol en 1480, on comptabilise la présence de 7 nobles de Saint-Thurial :

![]() Jehan CHAPEAU (10

livres de revenu) ;

Jehan CHAPEAU (10

livres de revenu) ;

![]() Geoffroy

CHOUAN (20 livres de revenu) : défaillant ;

Geoffroy

CHOUAN (20 livres de revenu) : défaillant ;

![]() Benest

GARET (10 livres de revenu) ;

Benest

GARET (10 livres de revenu) ;

![]() Guillaume

LEUROT (3 livres de revenu) ;

Guillaume

LEUROT (3 livres de revenu) ;

![]() Robert

MAUNY (10 livres de revenu) : défaillant ;

Robert

MAUNY (10 livres de revenu) : défaillant ;

![]() Gilles

PAINDAVOINE (30 livres de revenu) : défaillant ;

Gilles

PAINDAVOINE (30 livres de revenu) : défaillant ;

![]() Pierre

PAINDAVOINE (10 livres de revenu) : défaillant ;

Pierre

PAINDAVOINE (10 livres de revenu) : défaillant ;

Lors d'une réformation de l'évêché de Saint-Malo en 1513 sont mentionnés à Saint-Urial (Saint-Thurial) les nobles suivants : - Nob. homme Robert de St Gilles, sr. du Pordo et de Treguené, a franches et exemptes de tous les subsides les maisons et met. (métairies) du Franc-Bois et des Pomeraies, nob. (nobles) d'ancienneté. - Nob. Thebaud du Maz, a les maisons et met. du Val et de la Trublaie ou Crublaye, nob. et franches. - Nob. homme Piere Chouan, sr. de la Motte, a le lieu et met. dud. lieu de la Motte, franches et exemptes et y sont ajoutés 6 journ. 1/2 de rot. (roture). - Nob. gens François de Macencosme et Michelle Duval, sr. et dame de la Chesnaye, ont la maison et met. de la Chesnaye exempte de tous subsides. - Nob. h. Georges Coeton, sr. de Marezac, a le lieu et met. de Marezac franche et exempte de tous subsides. - Nob. dlle Marguerite de Belouan, dame de Bonne-Euvre, a la maison et met. dud. lieu, franche et exempte de tous subsides. - Nob. dlle Alix de Plumaugat, dame de Tousche-Main, a la maison et met. dud. lieu qui fut à Jean et Guill. Berhauts, contributifs, et y demeure lad. dlle. - Nob. homme Geffroy Franchet, a des héritages au village de la Louexelière, contributifs à fouages. - Nob. h. Bertrand de St Peel, a la maison et met. nommée Serron, au village de Cosgsmadic, contenant 5 journ. francs et exempts, à laquelle ont esté adjointes plusieurs rotures. - Nob. gens Jean et Guill. Chapeau, tiennent une maison au bourg et quelques terres roturières. - Pierre Bebin, tient une maison que feu Olivier Levrot, autrement dit le Rouge, affranchit apportant à la paroisse rabat de deux tiers de feu. - Benoist Gueret ou Garet, tient une maison nommée le Temple qui fut à feu Jean Garet, son père, et depuis la tient Michel de la Gravelle, marié à la sœur dud. Benoist et encore François Garet, frère dud. Benoist et son aîné, qui tous payaient sans débat. (H. Des Salles).

© Copyright - Tous droits réservés.