|

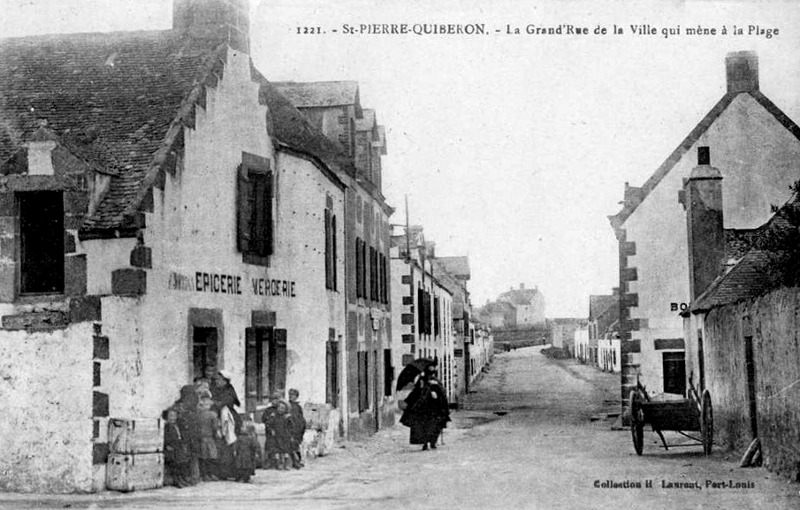

Bienvenue chez les Saint-Pierrois |

SAINT-PIERRE-QUIBERON |

Retour page d'accueil Retour Canton de Quiberon

La commune de Saint-Pierre-Quiberon ( |

ETYMOLOGIE et HISTOIRE de SAINT-PIERRE-QUIBERON

Saint-Pierre-Quiberon (ancien quartier de Quiberon) tire son nom de l'ancienne chapelle élevée vers 1730 et devenue église paroissiale.

Saint-Pierre-Quiberon est un démembrement en 1653 de la paroisse de Quiberon qui est, elle-même, un démembrement de l'ancienne paroisse primitive de Plouharnel. Le territoire de Saint-Pierre-Quiberon dépendait autrefois du doyenné de Pou-Belz.

Erispoë donna le "monasteriolo quod vocatur Sent Thoui" à Uuinuuiten, lequel l'offrit à l'abbaye de Redon un peu avant 854 avec sa petite église, "Sint Thoui cum abbatiola sibi pertinente". Cette petite fondation peut être assimilée à Lotivy, "Loc Deugui de Keperoen" que donna le duc de Hoel (1066-1084) et sa femme Havoise à l'abbaye Sainte-Croix de Quimperlé en 1069.

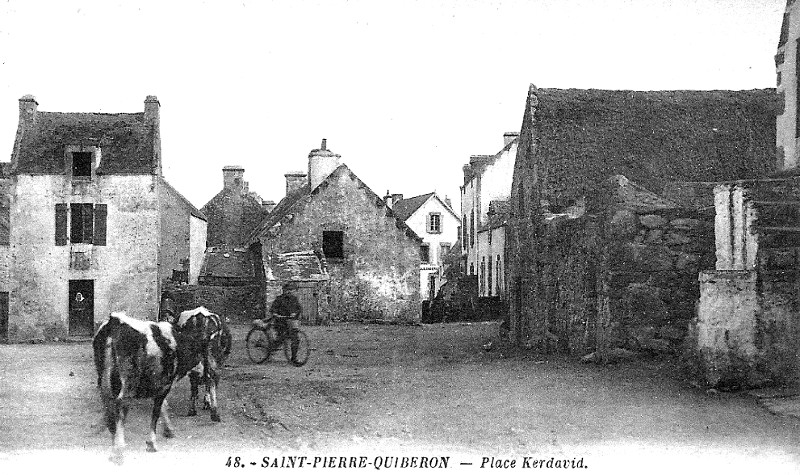

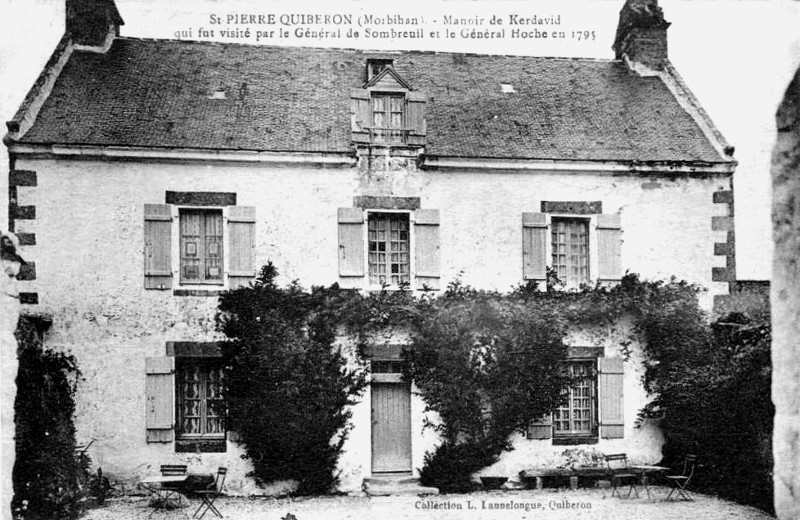

Nota 1 : Pendant l'affaire de Quiberon (débarquement des émigrés en juillet 1795), le manoir de Kerdavid sert tour à tour de quartier général au chef des troupes royalistes (le comte de Puisaye), puis un peu plus tard au chef des troupes républicaines (le général Hoche). En 1746, les Anglais, mis en échec devant Lorient, débarquent sur la presqu'île, incendient et saccagent les villages.

Nota 2 : Liste non exhaustive des maires de Saint-Pierre-Quiberon : ..., Joseph Guillevin (1856-1868), Joseph Marie Amédée Le Toullec (1868-1871), Célestin Marie Le Gloahec (1871-1925), André Kolb-Bernard (1926-1929), Jean Rué (1929-1936), Pierre Josse (1936-1945), Olivier Pillet (1945-1953), Louis Corairie (1953-1965), André Richard (1965-1971), Jean-Gwenaël Le Porz (1971-1977), Henri Tilly (1977-1980), Jean-Michel Kervadec (1980-2001), Geneviève Marchand (2001-2014), Laurence Le Duvéhat (2014-2020), Stéphanie Doyen (2020-....), etc ...

![]()

PATRIMOINE de SAINT-PIERRE-QUIBERON

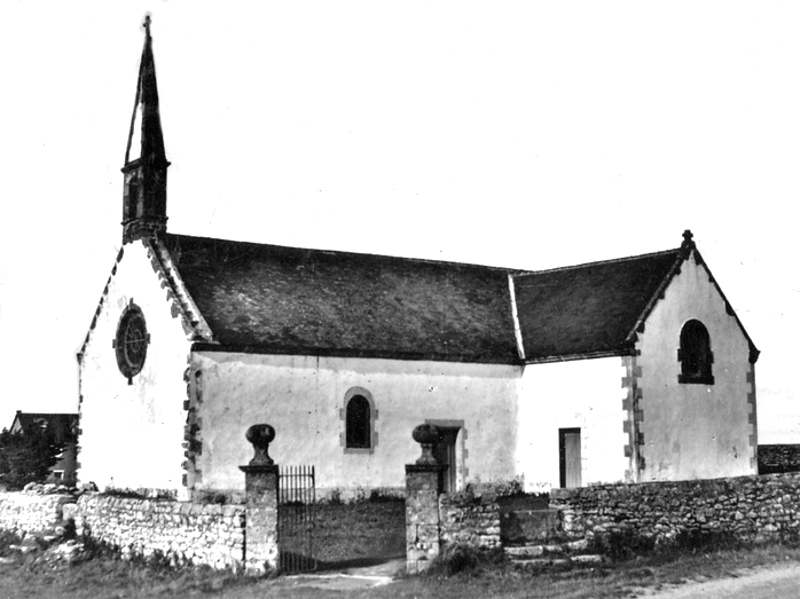

![]() l'église Saint-Pierre (XVIIème

siècle et 1936), édifiée

à l'emplacement d'un ancien édifice brûlé en 1746 par les Anglais. Elle est agrandie au XIXème

siècle : la nef est allongée et on lui ajoute deux chapelles latérales. Cette église est

reconstruite par l'architecte M. Tassin et agrandie en 1936. De l'ancienne

église, il ne reste que la sacristie (XVIIème siècle) à laquelle est

appuyé un autel surmonté d'une haute croix de bois avec crucifix. Cette

croix en bois remplace une croix de granit disparue durant la Révolution.

La statue de la Vierge à l'Enfant, en bois polychrome, date du XVIIIème

siècle. On y trouve un ex-voto (un navire, trois-mâts carré, de

procession) du XIXème siècle ;

l'église Saint-Pierre (XVIIème

siècle et 1936), édifiée

à l'emplacement d'un ancien édifice brûlé en 1746 par les Anglais. Elle est agrandie au XIXème

siècle : la nef est allongée et on lui ajoute deux chapelles latérales. Cette église est

reconstruite par l'architecte M. Tassin et agrandie en 1936. De l'ancienne

église, il ne reste que la sacristie (XVIIème siècle) à laquelle est

appuyé un autel surmonté d'une haute croix de bois avec crucifix. Cette

croix en bois remplace une croix de granit disparue durant la Révolution.

La statue de la Vierge à l'Enfant, en bois polychrome, date du XVIIIème

siècle. On y trouve un ex-voto (un navire, trois-mâts carré, de

procession) du XIXème siècle ;

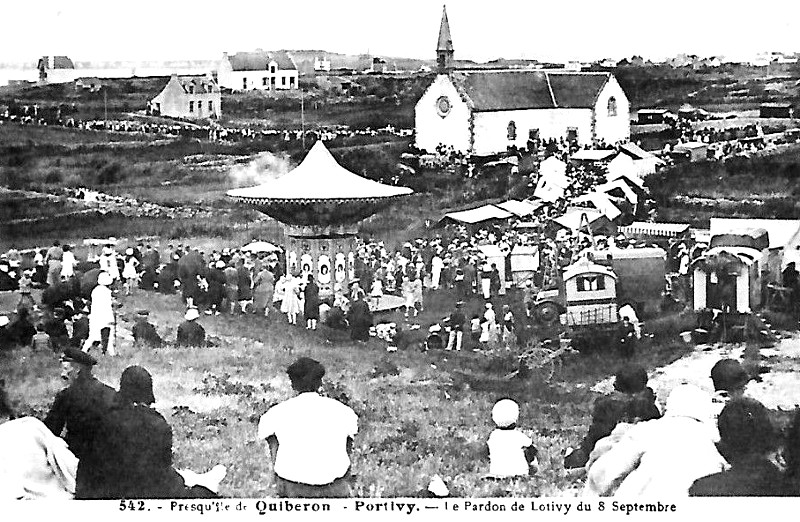

![]() la chapelle Notre-Dame-de-Lotivy (XIème siècle), édifiée à

l'emplacement d'un ancien oratoire dédié à Dewi (David), saint du pays de Galles. Il s'agit de la

chapelle d'un ancien prieuré (Loc-Dengui ou Lotivy) de Sainte-Croix-de-Quimperlé abandonné dès

le XVIIème siècle. Le duc Hoel (1066-1084) et son épouse Havoise font en

effet don de leur domaine à l'abbaye Sainte-Croix de Quimperlé en 1069. La chapelle est pillée et

brûlée par les Anglais en 1746. Elle est reconstruite par Françoise Sonic vers

1840-1844. Les stalles, placées dans le choeur autour de l'autel, datent du

XIXème siècle. On y trouve un ex-voto (réplique d'un trois-mâts "le Pierre Déarné")

qui date du XIXème siècle ;

la chapelle Notre-Dame-de-Lotivy (XIème siècle), édifiée à

l'emplacement d'un ancien oratoire dédié à Dewi (David), saint du pays de Galles. Il s'agit de la

chapelle d'un ancien prieuré (Loc-Dengui ou Lotivy) de Sainte-Croix-de-Quimperlé abandonné dès

le XVIIème siècle. Le duc Hoel (1066-1084) et son épouse Havoise font en

effet don de leur domaine à l'abbaye Sainte-Croix de Quimperlé en 1069. La chapelle est pillée et

brûlée par les Anglais en 1746. Elle est reconstruite par Françoise Sonic vers

1840-1844. Les stalles, placées dans le choeur autour de l'autel, datent du

XIXème siècle. On y trouve un ex-voto (réplique d'un trois-mâts "le Pierre Déarné")

qui date du XIXème siècle ;

Nota : C'est en 1069, qu'est fondé le prieuré de Lotivy, à l'entrée de la presqu'île de Quiberon. En 1208, se termine un long procès suscité à l'abbaye de Quimperlé par les forestiers de Quiberon, au sujet d'une pièce de terre, d'un pré et d'un jardin, situés dans le voisinage de Lotivy. L'affaire est tranchée par la cour du Comte, dans le cloître de Saint-Gildas d'Auray, le 20 juin de cette année, en faveur de l'abbaye de Sainte-Croix (Quimperlé). Le prieuré de Lotivy est longtemps occupé par des religieux venus de Quimperlé. l'un des premiers prieurs que l'on rencontre parmi les commendataires est M. Jean Glazren, qui fait aveu le 20 janvier 1575. Le prieur Jean Glazren meurt en 1591 et a pour successeurs : Mathurin Bidault (pourvu en 1591, mort en 1592), Jean Ezanno, de Belz (pourvu en 1592, démissionnaire en 1608), Pierre Ezanno, de Belz (pourvu en 1608, mort en 1611), Pierre du Matz (pourvu en 1611) et Jean Le Gal (en 1614), Guillaume de Trogoff (chanoine de Tréguier), Claude Fontaine, prieur (fait aveu en 1647), .., Guillaume de Keralbaut (fait aveu en 1684, démissionnaire en 1728), François Botherel (pourvu en 1728, mort en 1755), Mathurin Percevault (pourvu en 1755, mort en 1775), Pierre Marie Le Nohan (pourvu en 1775, mort en 1784), Pierre Marie Collin (pourvu en 1784, dépouillé en 1791). Le bénéfice de Lotivy n'est pas considérable. En 1756, son revenu net n'est évalué qu'à 102 livres par an. A cette époque, les seigneurs de Keralbaut de Cardelan s'arrogent le droit de présenter le prieur, mais on ne trouve aucun titre qui justifie cette prétention. On ne sait pas si les biens du prieuré, confisqués à la Révolution, sont vendus (aucun acte de vente aux Archives départementales) (J. M. Le Mené) ;

![]() le calvaire (1913),

oeuvre de l'entrepreneur Jamet et situé à Roch-en-Aud. Ce calvaire est

béni le 23 mars 1913 par M. Le Senne, natif de Saint-Pierre-Quiberon et

futur évêque de Beauvais ;

le calvaire (1913),

oeuvre de l'entrepreneur Jamet et situé à Roch-en-Aud. Ce calvaire est

béni le 23 mars 1913 par M. Le Senne, natif de Saint-Pierre-Quiberon et

futur évêque de Beauvais ;

![]() la sacristie

et le calvaire (XVIIème siècle) de l'église paroissiale ;

la sacristie

et le calvaire (XVIIème siècle) de l'église paroissiale ;

![]() la croix

et tombe du capitaine Collet (1846), situées au cimetière. Le capitaine

Collet s'échoue avec son brick "le Monte Cristo" dans la

nuit du 23 décembre 1846 ;

la croix

et tombe du capitaine Collet (1846), situées au cimetière. Le capitaine

Collet s'échoue avec son brick "le Monte Cristo" dans la

nuit du 23 décembre 1846 ;

![]() la croix du cimetière (XVIIIème siècle).

Elle est encore appelée "croix hosannière" ;

la croix du cimetière (XVIIIème siècle).

Elle est encore appelée "croix hosannière" ;

![]() la fontaine de la chapelle Notre-Dame-de-Lotivy (vers 1700). Cette

fontaine faisait partie de l'ancien prieuré de Loc-Dengui (Lotivy) ;

la fontaine de la chapelle Notre-Dame-de-Lotivy (vers 1700). Cette

fontaine faisait partie de l'ancien prieuré de Loc-Dengui (Lotivy) ;

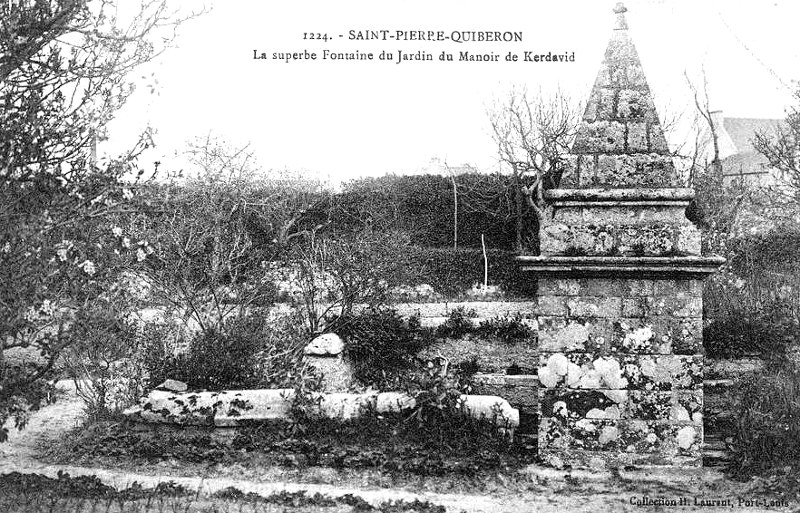

![]() la fontaine du manoir de Kerdavid (XVIIème siècle).

Elle abrite une statue de sainte Anne ;

la fontaine du manoir de Kerdavid (XVIIème siècle).

Elle abrite une statue de sainte Anne ;

![]() le manoir de Kerdavid

(1661), propriété successive des familles

Rochonville, Le Toullet-Jourdan, Le Bayon, puis des soeurs de Saint-Vincent

de Paul qui y installèrent une colonie de vacances. Il appartient, depuis

1959, à la famille Léon Manuel de Chirée. Le manoir servira

alternativement de quartier général aux républicains et aux royalistes.

Au moment de l'affaire de Quiberon en 1795, l'édifice a été le siège

d'une commission militaire (Commission Dinne) qui condamnera cent onze

émigrés et deux chouans après la reddition des forces royalistes ;

le manoir de Kerdavid

(1661), propriété successive des familles

Rochonville, Le Toullet-Jourdan, Le Bayon, puis des soeurs de Saint-Vincent

de Paul qui y installèrent une colonie de vacances. Il appartient, depuis

1959, à la famille Léon Manuel de Chirée. Le manoir servira

alternativement de quartier général aux républicains et aux royalistes.

Au moment de l'affaire de Quiberon en 1795, l'édifice a été le siège

d'une commission militaire (Commission Dinne) qui condamnera cent onze

émigrés et deux chouans après la reddition des forces royalistes ;

![]() la maison de Toullec (1687),

à Keraudé. Le linteau de la lucarne porte la date de 1687 et le nom du

capitaine de paroisse de l'époque, François Le Toullec. La commission

militaire Dubois, constituée après l'échec du débarquement des émigrés

à Carnac, siège, à partir du 1er août 1795, dans cet édifice. Cette commission y prononce la condamnation de 55 accusés parmi

les 101 prisonniers. L'édifice est aujourd'hui la propriété des Soeurs du Saint-Esprit ;

la maison de Toullec (1687),

à Keraudé. Le linteau de la lucarne porte la date de 1687 et le nom du

capitaine de paroisse de l'époque, François Le Toullec. La commission

militaire Dubois, constituée après l'échec du débarquement des émigrés

à Carnac, siège, à partir du 1er août 1795, dans cet édifice. Cette commission y prononce la condamnation de 55 accusés parmi

les 101 prisonniers. L'édifice est aujourd'hui la propriété des Soeurs du Saint-Esprit ;

![]() le

presbytère actuel (1691 et 1910). Il a appartenu à la famille Le Toullec,

puis à l'abbé Le Toullec et à son frère François qui en font don en

1829 à l'Eglise. Saisie en 1906 par l'Etat, la maison est récupérée par

les héritiers Le Toullec et rachetée par l'abbé Lorvol en 1909 pour le

compte de la paroisse ;

le

presbytère actuel (1691 et 1910). Il a appartenu à la famille Le Toullec,

puis à l'abbé Le Toullec et à son frère François qui en font don en

1829 à l'Eglise. Saisie en 1906 par l'Etat, la maison est récupérée par

les héritiers Le Toullec et rachetée par l'abbé Lorvol en 1909 pour le

compte de la paroisse ;

![]() le fort de Penthièvre (1747),

édifié par le duc de Penthièvre après l'expédition anglaise de 1746. Devant la menace des Anglais, le duc

d'Aiguillon, commandant en chef de Bretagne, fait construire vers 1761 trois

redoutes, côté Est, près du fort de Penthièvre. Durant la Première Guerre mondiale, il sert de logement aux prisonniers

allemands. Il fait partie du mur de l'Atlantique

durant la Seconde Guerre mondiale et à la fin de la guerre on y trouve 49 corps de

résistants ;

le fort de Penthièvre (1747),

édifié par le duc de Penthièvre après l'expédition anglaise de 1746. Devant la menace des Anglais, le duc

d'Aiguillon, commandant en chef de Bretagne, fait construire vers 1761 trois

redoutes, côté Est, près du fort de Penthièvre. Durant la Première Guerre mondiale, il sert de logement aux prisonniers

allemands. Il fait partie du mur de l'Atlantique

durant la Seconde Guerre mondiale et à la fin de la guerre on y trouve 49 corps de

résistants ;

![]() le fort du Rohu (1835),

situé en Baie de Quiberonet et édifié à l'emplacement d'une ancienne redoute ;

le fort du Rohu (1835),

situé en Baie de Quiberonet et édifié à l'emplacement d'une ancienne redoute ;

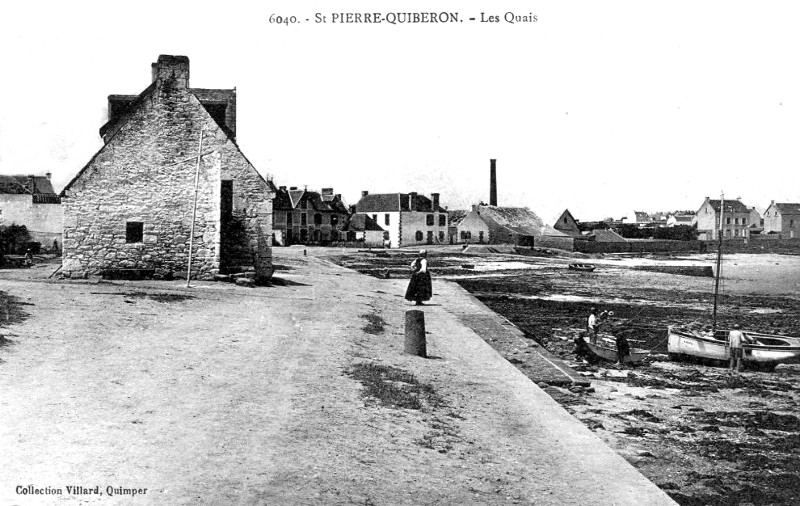

![]() le port d'Orange (1893).

Son nom vient du prince d'Orange, cousin Germain d'Anne de Bretagne ;

le port d'Orange (1893).

Son nom vient du prince d'Orange, cousin Germain d'Anne de Bretagne ;

![]() le port (1880 et 1961),

situé à Portivy. Le môle est rallongé en 1961 ;

le port (1880 et 1961),

situé à Portivy. Le môle est rallongé en 1961 ;

![]() la tombe de l'abbé Mahé (1885) ;

la tombe de l'abbé Mahé (1885) ;

![]() le moulin de Portivy (1575),

ancienne propriété du prieuré de Lotivy (signalé dans un aveu du 20 janvier 1575) ;

le moulin de Portivy (1575),

ancienne propriété du prieuré de Lotivy (signalé dans un aveu du 20 janvier 1575) ;

A signaler aussi :

![]() la nécropole mésolithique de Tiviec

(époque néolithique) ;

la nécropole mésolithique de Tiviec

(époque néolithique) ;

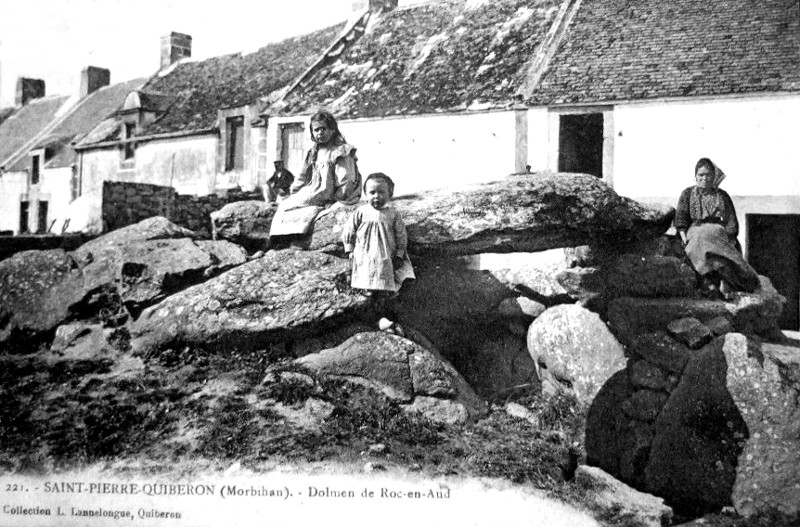

![]() le dolmen de Roch-en-Aud

(époque néolithique) ;

le dolmen de Roch-en-Aud

(époque néolithique) ;

![]() le menhir de Keridervel

ou Keridanvel (époque néolithique), situé au Sud du village ;

le menhir de Keridervel

ou Keridanvel (époque néolithique), situé au Sud du village ;

![]() le tumulus et dolmen du Mané Beker Noz

(époque néolithique) ;

le tumulus et dolmen du Mané Beker Noz

(époque néolithique) ;

![]() l'alignement de Kerbournec (époque néolithique).

Cet alignement se compose de 23 menhirs rangés sur cinq lignes orientées

Est-Sud-Est ;

l'alignement de Kerbournec (époque néolithique).

Cet alignement se compose de 23 menhirs rangés sur cinq lignes orientées

Est-Sud-Est ;

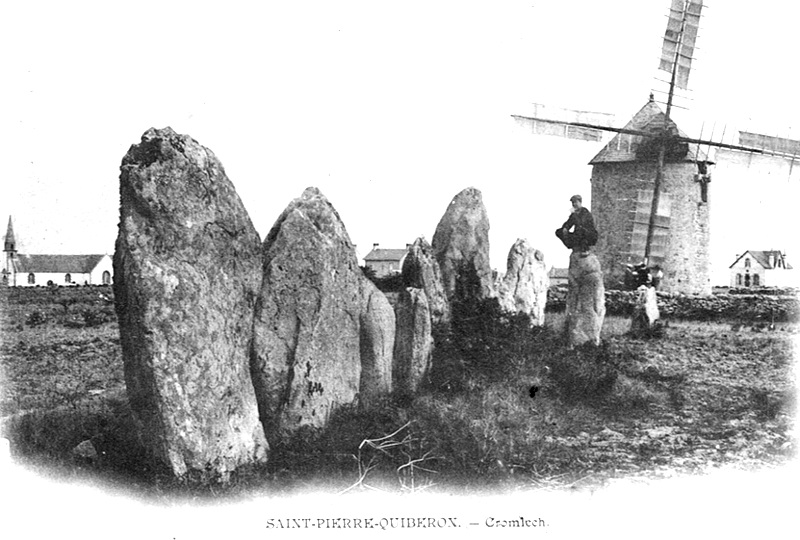

![]() le cromlech, situé près de Kerbournec (époque néolithique),

situé au Sud de l'alignement de Kerbournec. Il se compose de 27 blocs de pierre ;

le cromlech, situé près de Kerbournec (époque néolithique),

situé au Sud de l'alignement de Kerbournec. Il se compose de 27 blocs de pierre ;

![]() le camp Vénète de Beg-en-Aud (âge du fer).

Il s'agit d'un habitat de l'époque celte ;

le camp Vénète de Beg-en-Aud (âge du fer).

Il s'agit d'un habitat de l'époque celte ;

![]()

ANCIENNE NOBLESSE de SAINT-PIERRE-QUIBERON

A la "montre" (réunion de tous les hommes d'armes) de Vannes du 8 septembre 1464 et du 4 septembre 1481, on comptabilise la présence d'aucun noble de Saint-Pierre-Quiberon. Saint-Pierre-Quiberon dépendait autrefois de Quiberon.

© Copyright - Tous droits réservés.