|

Bienvenue ! |

SAINT-MALO : la Course et les Corsaires. |

Retour page d'accueil Retour "Ville de Saint-Malo"

La Course et les Corsaires.

On a donné de la Course de nombreuses définitions ; elles sont, le plus souvent, inexactes ou erronées ; son caractère très complexe et même variable ne permet pas de la définir dans une formule qui réponde absolument à la réalité. Le caractère changeait sensiblement de port à port. Dunkerque, Boulogne, Nantes, Saint-Malo, Morlaix, Brest, La Rochelle, Bayonne, tous adonnés à la Course, présentent des particularités et des différences appréciables : armement, équipages, règlements et coutumes. Son origine légale remonte aux Lettres de marque. En vertu de ce principe que le droit de guerre est un attribut de la souveraineté, les particuliers ne peuvent commettre des actes d'hostilité envers les puissances étrangères ; mais s’il était démontré en justice que ces particuliers, molestés dans leur personne ou lésés dans leurs intérêts naturels, n'ont pu obtenir des autorités étrangères une légitime satisfaction, on leur concédait le droit de se dédommager en leur accordant des lettres de marque, moyen dangereux et barbare qui conduit, tout droit, à la piraterie : cursarii, praedones maris, piratae (Du Cange). C'est pour cette raison qu'on a confondu, très souvent, la piraterie avec la course ; en droit pur, c'est chose bien différente ; en pratique le fossé qui les sépare est beaucoup moins profond, du moins, à l'origine de la Course. Au XVIIIème siècle encore, le mot de corsaire et même celui d'armateur sont souvent employés dans le sens péjoratif, ainsi qu'en fait foi cette definition de Denisart : « Les Corsaires sont des gens qui courent les mers pour voler et piller tout ce qu'ils peuvent prendre » (DENISART, Décisions Nouvelles, t. I, P. 734). Déjà un édit rendu sous Henri III en 1584, portait : « Les Corsaires pillent, robbent et déshonorent tout ce qu'ils trouvent à leur avantage » [Note : Bien avant la délivrance des lettres de marque, les Malouins armaient en course contre les Angtais dans la Manche (Bibl. Nat. Quittances, t. 53, n° 57, 91). Leurs petits navires étaient appelés escaffes ou baleiniers. L'un d'eux, avec une audace incroyable, pénétrait en 1423 dans le havre de Caen et y pillait des marchandises appartenant à un nommé Séraphin Labbé. Les Bretons avaient parfois à bord leurs femmes et leurs enfants « avec leur même ménage, poz, paëlles et vaisselle diestain ». (Id. Ibid. I. I. 175 n° 284). Les gens de Saint-Malo avaient partout la réputation d'être des escumeurs de mer, On a prétendu que dès 1213 « ils couraient pour faire le pis aux insulaires »].

A la veille de la Révolution, Benjamin Franklin demandait énergiquement la suppression de ces pratiques néfastes. « Pourquoi, écrivait-il, ne proscrirait-on pas pour jamais cet usage odieux des Corsaires, reste de l'ancienne piraterie, qui peut enrichir quelques armateurs avides et peu scrupuleux, piraterie que l'on trouve peu profitable aux nations qui l'autorisent, si l'on considère qu'au commencement d'une guerre les corsaires s'emparent de quelques vaisseaux richement chargés, que ces succès encouragent les premiers aventuriers et que de nouveaux suivent leur exemple ; alors les nations belligérantes arment leurs vaisseaux marchands ; les Corsaires se multiplient et, à la fin de la guerre, la somme totale des dépenses de ce grand nombre de Corsaires surpassent celle de la valeur des prises. C'est donc une loterie où quelques individus ont le gros lot, tandis que la masse des intéressés perd. Les armateurs, que ont acquis rapidement de grandes richesses, se livrent à de folles dépenses ; elles finissent toujours par la ruine. Enfin les dangers que les Corsaires font courir aux vaisseaux marchands haussent les primes d'assurances et, par suite, le prix de toutes les marchandises. C'est un impôt qui pèse sur tous et qui est immoral sous tous rapports ». Le 30 mai 1792, Kersaint avait proposé la suppression de la Course à la Convention Nationale ; mais celle-ci jugea l'application du principe humanitaire, posé par Kersaint, inopportun et malaisé (sic). Elle rejeta sa proposition. Au XIXème siècle, la Course a été jugée très sévèrement par des hommes fort compétents : « Les habitudes de pillage, que les matelots contractent à ce métier, dit l'amiral Jurien de la Gravière, le soin d'éviter la rencontre des bâtiments de guerre et de ne rechercher que des bâtiments de commerce, les disposait mal à des luttes honorables. Tout Corsaire devient à la longue un pirate et rien né se bat moins bien qu'un forban ».

Au point de vue religieux, la Course était- elle légitime ? Grave question ; elle préoccupa vivement les Malouins qui retiraient de la Course les plus grands profits, qui en vivaient. Ils avaient à coeur, du moins apparemment, de concilier la religion avec leurs intérêts et les articles du Code des Prises avec les commandements de Dieu. Renoncer à la Course, c'en était fait de leurs richesses. Abandonner de fructueuses opérations pour mettre sa conscience en paix et assurer le salut de son âme, quel sacrifice ! On consulta les plus sages docteurs. En 1672, ces bons théologiens déclarèrent que la Course était légitime, sous quelque prétexte et pour quelque motif qu'on la fît, à condition qu'elle s'exerçât sur les ennemis de la religion et de l'Etat. On va loin avec un pareil système ! Il ne déplut pas aux Malouins ; il laissait libre un champ fort étendu. En 1709, nouvelle consultation du chanoine du Parc et, à peu près à la même époque, le R. P. Edmond, récollet, de la province de la Madeleine, dans un sermon qu'il fit, le mardi de Pâques « à Saint-Malo traita le sujet avec toute la profondeur et la netteté qu'on pouvait attendre de ce religieux, aussi pieux que savant », affirmait-on : « Vous pouvez, dit aux Malouins le Père Edmond, faire la Course sans crainte, à condition que les commandants des vaisseaux gardent la justice qu'ils doivent à leurs armateurs, dont ils sont domestiques et aux Ordonnances du roi qui règlent les pillages » (sic).

Les armateurs furent enchantés ; non seulement saint homme ne condamnait pas la Course, mais il se faisait le champion des armateurs, trop souvent dépouillés par les capitaines et les états-majors. Ceux-ci, la prise faite et avant tout inventaire, commençaient à se servir eux-mêmes. Le clergé réprouvait seulement cette pratique ; elle lésait, quelquefois, certains de ses membres qui étaient intéressés dans les entreprises maritimes. L'évêque de Saint-Malo, Mgr Desmarets, reconnaissait franchement cette participation ; l'évêque de Nantes en passait même, le 16 février 1706, l'aveu écrit au Contrôleur Général : « Si vous vouliez me permettre, écrivait le prélat à ce haut fonctionnaire, d'envoyer [à la Mer du Sud], un navire de 50 tonneaux, je trouverais des amis pour me faire une avance et je pourrais ainsi gagner quelque chose ». (Correspondance des Contr. Gén. N° 915). Quant à Mgr Sébastien de Guémadeuc, il s'intéressait surtout à la chasse et aux chevaux. On sait avec quel esprit Mme de Sévigné s'est égayée de ce prélat qui s'intéressait beaucoup à la vénérée.

Les théologiens étaient, d'ailleurs, d'accord avec les jurisconsultes civils qui déclaraient sans rire que les philosophes et les philantropes désapprouvant la Course étaient de mauvais citoyens « ayant une conscience artificieusement délicate ». (VALIN, Comm. et LE BEAU, Nouv. Code).

Il est juste de dire que les Corsaires reconnurent, autant que possible, les services que leur rendait l'Église ou plutôt les théologiens, en respectant les objets du culte ; cela ne les empêchait pas, toutefois, de faire main base sur les reliquaires et même sur des vases sacrés. Ils les offraient, le plus souvent, aux églises de leur pays d'origine. En 1697, Louis XIV ordonna la restitution de tous les objets sacrés que de Pontis avait... collectionnés à Carthagène des Indes. En 1710, nous voyons le gouvernement contraindre Julien Fouquet, capitaine du Phélypeaux de Saint-Malo, à rendre aux Franciscains du Pérou, un tabernacle doré, trouvé à bord du navire capturé ; le sacrifice ne fut pas très considérable, le tabernacle n'avait pas une grande valeur. Enfin les Malouins que la Course enrichissait faisaient célébrer des messes aux départs des Corsaires ; on implorait la bonté de Dieu « pro peregrinantibus ». Toutefois, les armateurs n'étaient pas bien généreux avec les célébrants. Un capucin reçut seulement quinze sous pour ses prières (Archives du Finistère, B. 4256). De plus les armateurs enrichis faisaient, à leur lit de mort, de généreuses fondations et tel, qui amassait une fortune avec la traite des Noirs, recommandait à sa fille de confectionner de ses propres mains de beaux ornements d'église. Eleemosyna, redimit peccatum. Cependant si soucieux que fussent les armateurs des biens spirituels de leurs matelots, ils firent la grimace, quand une Ordonnance Royale imposa l'obligation d'avoir un aumônier sur les navires ayant au moins 40 hommes d'équipage. La place était peu recherchée, l'apostolat étant difficile et les appointements très maigres. A une époque où l'armement était très prospère, très rémunérateur, les aumôniers recevaient 30 livres par mois, juste moitié moins que les barbiers et, cependant, ils n'avaient pas de casuel.

Les navires faisant la Course ne possédaient pas tous un médecin. Une ordonnance du 5 août 1681, complétée par une ordonnance du 5 juin 1717, imposa un chirurgien à tout navire ayant au moins 20 hommes d'équipage.

Ils étaient recrutés un peu au hasard ; l’hygiène était absente de ces bâtiments mal tenus, mal aérés et soumis à un régime alimentaire que la culpidité des armateurs rendait absolument défectueux ; des épidémies, notamment le scorbut, éclataient avec intensité après quelques semaines de croisière. Le sort des chirurgiens-médecins était peu enviable ; ils étaient moins payés que l'écrivain du bord, un peu mieux que l'aumônier. On se rappellera que Broussais s'embarqua comme chirurgien à bord du Corsaire Le Bougainville ; il fut félicité par son armateur n'ayant, dans toute la campagne, dépensé que 143 livres en drogues et pansements, alors que d'autres faisaient une grande et onéreuse consommation de vieux linge cherpy (charpie). Pas très fort en pratique ces chirurgiens ! Un jour, le corsaire Alain Parée reçut une blessure qui nécessitait une opération assez grave et immédiate. Le chirurgien déclara qu'il était incapable de la pratiquer. Le corsaire lui demanda son traité d'anatomie et, le livre en main, dirigea, lui-même, tous les mouvements de l'inhabile praticien, pendant que celui-ci, d'une main tremblante, taillait les chairs.

Autrement habile était le chirurgien anglais Malgrat, de Plymouth, qui sauva la vie d'Angenard, capitaine du lougre Le Spéculateur, fait prisonnier par un anglais en novembre 1813 ; un biscaïen avait traverse l'épaule d'Angenard, lui brisant l’omoplate, la tête de l'humérus et la clavicule. La plaie était infectée, la gangrène et le tétanos étaient à redouter. Pendant près de quatre mois « le chirurgien fit couler une eau très froide sur l'horrible blessure, ce qui évita l'amputation et la guérison devint bientôt définitive ». (Mém. d'Angenard, Annales de Bretagne VII 198).

L'armateur est la cheville ouvrière de l'entreprise ; la plupart des armateurs sont des commerçants de la région. On en trouvera la liste dans l'ouvrage si documenté de l'abbé F. Robidou : les Derniers Corsaires Malouins. Quelques-uns sont d'anciens capitaines ; les uns sont de petits capitalistes travaillant avec les fonds des actionnaires ; d'autres ont une belle fortune, bien assise ; quelques-uns sont des hommes politiques ; ils jouissent, la plupart du moins, de l'estime de leurs concitoyens et même ont une place distinguée dans l'aristocratie malouine ; les préfets affirment presque toujours qu'ils sont dévoués au gouvernement et pleins de zèle pour les intérêts du pays. Certains, cependant, se signalent par leur cupidité et « l'amour sacrilège de l’or » ; on reproche aussi à quelques-uns de manquer d'humanité envers leurs équipages malheureux. Les pauvres diables des pontons en savent quelque chose ! Le plus souvent, les armateurs travaillent, surtout, avec les fonds des actionnaires ; cependant les riches négociants ont la plus grosse part dans les armements ; quelquefois ils s'en réservent tous les risques et les avantages. C'est l'époque où la Course est prospère et rend bien.

Les navires utilisés pour la Course étaient d'un tonnage plutôt faible ; la forme variait, lougres, bricks, brigantins, goëlettes, sloops, péniches, rarement des trois-mâts ; la qualité essentielle était la rapidité ; ils devaient, surtout, bien tenir la mer, en raison des gros temps qu'ils avaient à affronter. Au XVIIème siècle, les Corsaires ont un assez fort tonnage ; quelquefois, ils doivent naviguer sur des mers lointaines ; sous la Révolution et le Premier Empire, les navires de 200 tonneaux sont rares ; en 1813 (époque de Surcourf), on compta sur 100 navires, 40 de 16 à 50 tonneaux, 30 de 50 à 100 tonneaux, 20 de 100 à 200 tonneaux et 20 au-dessus. Quelques-uns étaient en si mauvais état et d'une telle vétusté, que les marins refusaient de continuer la course. (Mém. d'Angenard, Croisière de l'Aventurière an VII).

Un grand nombre de ces bateaux étaient neufs ; ils sortaient, pour la plupart, des chantiers qui s'étendaient entre la Porte Saint-Vincent et le milieu du Sillon. Il y avait aussi des chantiers à Saint-Servan, au Trichet, à la Grève de Chasles et aux Talards. Que coûtait leur construction ? Il est impossible de le dire, même approximativement, surtout pour les unités construites avant 1790. L'armement exigeait des sommes plus considérables que la construction ; l'Etat se montrait rigoureux en ce qui concerne cet armement. Après 1790, on n'accorde plus de Lettres de Marques aux armateurs, qui ne justifient pas d'une artillerie de 10 à 14 pièces par navire. Une coutume bizarre était d'installer, bien en vue sur le pont, quelques canons en bois. Ce camouflage était destiné à impressionner l'ennemi (Inventaire du Passe-Partout).

Les capitaines étaient, souvent, des proches parents des armateurs et même ses frères ; il arrivait aussi que ces capitaines, ayant pris un peu d'âge ou ne pouvant plus naviguer en raison de certaines infirmités ou de maladies contractées en mer, aux colonies ou à l'étranger, devenaient armateurs ; on a vu aussi des armateurs passer capitaines. Est-il besoin d'ajouter que ces capitaines était pleins de bravoure et d'audace ? C'étaient, surtout, d'incomparables manoeuvriers, rompus à leur métier ; la plupart d'entre eux ne possédaient guère, il est vrai, de grandes connaissances nautiques, la théorie chez eux n'était rien, la pratique était tout. Quelques capitaines avaient, cependant, suivi les cours du Collège de Marine que Colbert avait créé à Saint-Malo, en 1660, afin d'apprendre aux officiers les choses nécessaires à un bon marin.

Cette ignorance des Malouins au point de vue théorique ne fait aucun doute. Le voyageur Dubuisson-Aubenay l'avait constatée, on l'a vu, en 1636. Malgré la création du Collège Maritime, d'assez nombreux sinistres se produisaient encore par suite du peu de connaissances nautiques des capitaines ; c'est ainsi que le sieur Godet des Grèves, armé par M. Robert Mennais (sic), père de l'illustre écrivain et penseur, étant chargé de convoyer à Saint-Malo un brick anglais, capturé par les Corsaires, prit le sud pour le nord et fut se jeter sur les rochers de Penmarc'h, alors qu'il se croyait dans les parages de Bréhat. Deux enseignes de marine, de Saint-Malo, Jean Le Gallant et Barthelémy Laisné, officiers à bord de l’Auguste, durent être débarqués, « ces deux messieurs (sic) ne savaient pas faire le point et étaient toujours couchés ; le capitaine avait même été contraint de les mettre aux fers en raison de leur mutinerie » (Archives dép. Finistère ; Amirauté de Morlaix. B. 4197). En 1715, on trouve encore la preuve de l'impéritie de certains états-majors : le 24 février 1715, le navire Le Comte de Lannion, de 250 tonneaux, 22 canons, 88 hommes, capitaine Jean Rouzier, s'échoue près de Cap. Vert : « Ce malheur, dit le rapport officiel, est arrivé par la faute des officiers qui n'ont pas pris assez d'attention à leur navigation ; leur ignorance et leur mauvaise conduite ont coûté la vie à nombre de bons matelots ». Archives St S. C4-326. Sous le Premier Empire, les règlements maritimes exigeaient pour tout capitaine commandant un navire dépassant 50 tonneaux, un diplôme qui était décerné seulement après un sérieux examen ; de plus, avant de délivrer la Lettre de Marque, le ministre se renseignait toujours sur la moralité du capitaine. Leur bravoure était bien connue ; on reprochait même à l'un d'eux « de faire la guerre plutôt en militaire qu'en corsaire ». La maistrance, qui constituait l'élite de l'équipage, comprenait les maîtres canonniers, voiliers, calfats, maîtres d'équipage et maîtres d'armes.

Parmi les membres de l'équipage, les rôles distinguaient les matelots, les volontaires, les novices et les mousses. A partir de Louis XVI ou comptait aussi les surnuméraires, c'est-à-dire le cuisinier et, si le navire avait un certain tonnage (au moins 100 tonneaux), le maître coq. La place de cuisinier était très enviée. Il est dit dans un récit du combat entre le Revenant et la Conception qu'un matelot surnommé Grand Gosier, ayant vu tomber, frappé d'un biscaïen, le cuisinier du bord, quitta un instant la mêlée, fouilla le cuisinier, lui déroba la clé du buffet et rapporta sous sa blouse un superbe poulet rôti ; puis il reprit son poste, après avoir mis sa trouvaille en lieu sûr (Vigie de l'Ouest : 10 mars 1839).

Le recrutement des équipages, surtout dans la période de prospérité de la Course, était plutôt facile. Les gens de mer préféraient de beaucoup un embarquement sur un Corsaire à un embarquement sur un vaisseau de l'Etat.

Le gouvernement impérial prohibait même d'engager à bord des Corsaires des marins figurant sur les contrôles de l'Inscription Maritime, et cela pour plusieurs raisons : la solde au service de Sa Majesté était plutôt maigre ; sur le Corsaire la paie ou mieux le salaire sans être élevé, était appréciable ; le matelot escomptait surtout les chances du gain, quand la campagne, l'expédition ou mieux la Course s'annonçait fructueuse ; la part de prise atteignait, quelquefois, des sommes assez élevées ; à un certain moment (1706) on eut plus de matelots qu'on en voulait ; mais quand la Course rendait peu, les armateurs étaient obligés d'avoir recours à des racoleurs ; on faisait même de la réclame par affiches et par journaux ; on vantait l'expérience et la bonté du capitaine, la régularité dans le paiement des salaires, l'excellence de la nourriture et jusqu'au coup de rikiki, c'est-à-dire « la tasse d'eau-de-vie ou de tafia, que l'on sert aux hommes de l'équipage quand il faut avoir du coeur au ventre ».

A la fin du XVIIème siècle, le recrutement et surtout l'embarquement n'étaient pas chose aisée sur les Corsaires. Les flottes du roi enlevaient tous les marins valides ; on ne trouvait plus que des gens sans aveu, des éclopés, des déserteurs. A Saint-Malo, toute cette racaille se cachait dans les auberges mal famées. Une ordonnance du 9 mai 1693 défendit à tout cabaretier, hôtelier, de recevoir chez eux aucun matelot français ou étranger, sans un billet du commissaire de Marine (Archives de la Marine B2 p. 114). Tout cela n'empêchait pas les hommes de faire la noce avant le départ : l'armateur, quand il recrutait ses hommes, leur remettait tout d'abord, « outre l'argent sur la main (arrhes) » le prix de ses journées depuis le jour où on commençait à armer jusqu'à celui où le navire sortait du port. L'armateur payait toutes les buvettes et déchargeait de tous frais l'écrivain établi au foyeux, sorte de cabaret où se faisaient les engagements.

Les Corsaires de Saint-Malo présentaient cette particularité qu'ils étaient, généralement, montés par des équipages très homogènes, appartenant, le plus souvent, à une même région ; sur plusieurs navires s'embarquaient aussi des parents du capitaine ou de l'armateur, des jeunes gens se destinant à la Marine Royale et qui voulaient « se faire la main ». Au XVIIIème siècle, la valeur professionnelle des marins diminua très sensiblement ; on fut réduit à accepter des aventuriers, ce qui explique l'indiscipline qui régnait à bord des Corsaires, dans les années qui précédèrent la Révolution.

Les marins étaient, parfois, dûrement traités : « Ne vous étonnez pas si le capitaine est dur envers ses hommes, est-il écrit dans un rapport conservé dans les Archives départementales du Finistère, Am. Morlaix. B. 4477. Cet officier a fait une trentaine de voyages en Guinée [la traite des Noirs]. Il s'est accoutumé à voir apprécier des hommes au prix du métal ». Cependant les armateurs donnaient à leurs capitaines l'ordre de ménager leurs matelots : « Chaque jour, écrivait une grosse maison d'armement au commandant de La Nymphe, nous recevons des plaintes effroyables contre vous, en raison du mauvais traitement que subissent les marins du bord ; faites-leur peur ; mais point de mal ».

Les punitions corporelles étaient fréquentes « Le plaisir de ces Messieurs est de fouetter les mousses » (Archives du Finistère. Am. de Morlaix B. 4197). Ce sont les souffre-douleur de l'équipage. Tel maître a l'habitude de soulever, longtemps, par les oreilles, un moussaillon terrifié ; un mousse est attaché, plusieurs heures, par les pieds et, après avoir langui dans cette posture, fort longtemps, il reçoit, culotte baissée et chemise levée, une fouaillée de de grelin (cordages). L'aumônier intervient, parce que... la chose est indécente. D'autres jeunes garçons sont aussi l'objet de... faveurs spéciales, qui sont punies sévèrement par les lois ; ces pratiques honteuses continuent même jusqu'à terre et les dossiers des Ordres du Roi nous révèlent de nombreux actes, commis dans les ports de la côte par d'anciens navigateurs.

Il ne faut pas, cependant, considérer les Corsaires comme des barbares ou des bandits. Un méchant bruit s'était, un jour, répandu qu'un capitaine avait ordonné de couper la tête à une femme faite prisonnière sur les côtes d'Angleterre. Horreur !... Je crois avoir découvert l'explication de cette nouvelle le 26 juillet 1744, le corsaire Fleury avait capturé le corsaire anglais Israël ; la proue (avant) du navire ennemi était ornée d'un superbe buste de femme, sculpté en plein bois et fort agréablement colorié. Le capitaine Fleury fit couper la tête de la femme et l'emporta comme trophée (Archives de l'Amirauté de Morlaix 4.192).

C'est ainsi qu'on écrit parfois l'Histoire !

La nourriture des équipages était très médiocre ; la viande était de conserve et dite de salaison. Dans les croisières et expéditions du XVIIème siècle, les hommes avaient généralement, par semaine, cinq repas de viande, lard et boeuf alternés ; on leur servait, chantaient-ils :

Des gourgarnes, du lard rance,

Du vinaigre au

lieu de vin,

Du biscuit pourri d'avance,

Et du camphre le matin.

On incriminait surtout le commis du bord, « triste et vilain congre, voleur de ration ». Ils faisaient maigre le vendredi et le samedi : on leur donnait de la morue, mais quand celle-ci était chère, comme en 1712, ils n'avaient que du fromage, du beurre et des sardines. On embarqùait aussi du vin, du cidre et de l'hydromel ; l'eau-de-vie n'était pas oubliée, il fallait bien « donner du coeur » aux hommes, quand on se préparait à l'abordage ; l'eau était ou plutôt devenait de mauvaise qualité ; mal conservée dans des barriques usagées, elle se corrompait rapidement ; aussi les coliques (dysenterie) et les mauvaises fièvres (typhoïde) étaient-elles fréquentes ; l'abus du sel engendrait aussi le scorbut ; la gale était très répandre.

L'habillement des Corsaires était celui des simples matelots du commerce ; il ne ressemblait en rien à celui dont le roman, la fausse histoire, la gravure et le cinéma affublent les tigres de la mer. Voici l'inventaire d'un marin, embarqué sur le Courrier de la Manche, faisant la Course en février 1806 : « un sac, une paire de souliers, deux gilets, deux paires de bas de laine, trois vieilles chemises, un caleçon, une mauvaise culotte, deux serre-tête, un pantalon bleu, un demi mouchoir d'indienne ».

Nous voilà loin des vêtements somptueux contenus dans le coffre (la malle des marins) de Guillaume Pépin Broussardière, corsaire, décédé à Saint-Malo en février 1558, d'après le registre d'audience de l'époque : « Une casaque de camelot noire fourrée de panne noire, une cape de drap noir bordée de velours par dehors et de satin dedans ; un manteau de drap tannin ; une casaque de taffetas noir, une grande robe noire, bordée de velours, une paire de chausses rouges découpées, un collet de cuir maroquin ».

Il est probable que cet élégant et riche Corsaire du XVIème siècle ne montait pas souvent à l'abordage...

Le principal théâtre ou plutôt le champ de course des Corsaires de Saint-Malo, notamment à la fin du XVIIIème siècle et au debut du XIXème, était, on s'en doute bien, la Mer de la Manche. Dissimulés dans les innombrables havres, criques, estuaires et bancs de la côte septentrionale bretonne, les Corsaires tombaient à l'improviste sur les navires ennemis ; quantité de prises furent faites sur les côtes d'Islande, dans le canal de Saint-Georges et dans celui de Bristol. Presque toutes les sorties des Corsaires malouins, (période révolutionnaire et impériale), se font de Bréhat ou de l'Aber Wrac'h. Ils remontent vers Plymouth, guettent rentrée de la Manche, patrouillent vers l'est, mais ne dépassent guère la Hague (Cherbourg). Ceux qui s'attaquent aux retours d'Amérique croisent devant Cork ; dans le sud ils ne dépassent jamais Belle-Ile. Chaque capitaine a son point de croisière préféré. Sur le littoral breton les côtes le plus souvent citées, au large desquelles les Corsaires attaquent, sont les Ebihens (Saint-Jacut de la Mer), le cap Fréhel, Bréhat, Tréguier, les Sept Iles, Morlaix, Roscoff, l’île de Batz, Ouessant, Molène, Brest, l'Iroise et Belle-Ile ; il y a aussi des engagements, l'été surtout, autour des îles anglo-normandes : Jersey, Guernesey, Serck, Aurigny, les Casquets et Chausey. Ces parages sont fréquentés par les petits Corsaires, tandis que les grands remontent jusqu'à la côte anglaise, Start Point, Land's End, la baie de Plymouth et les Sorlingues.

Les Corsaires avaient-ils des couleurs particulières ? On l'a prétendu, on le prétend encore ; mais de preuves point. Il faut considérer comme fantaisiste le pavillon malouin, bleu, croisé de blanc aux armes de la ville. Les plus anciennes ordonnances interdisaient aux capitaines d'avoir un pavillon autre que le pavillon royal. Il y avait bien, sur les vaisseaux de ligne, des pavillons de commandement ; mais les Corsaires en usaient-ils ? On a parlé aussi d'un pavillon, dit de Sans Quartier, où figuraient trois têtes de mort ; ce sinistre emblème paraît avoir été en usage à l'époque de la piraterie sur l'Atlantique ; il n'a rien à voir avec la Course.

Dès le début de sa croisière, surtout dans des parages sillonnés de navires, le Corsaire rencontrait des bâtiments de commerce portant le pavillon d'un pays neutre. Ce bâtiment devait s'arrêter au premier coup de semonce et subir une visite. Un officier et plusieurs hommes montaient à bord, faisaient une perquisition pour s'assurer si le navire ne portait pas de la contrebande de guerre ; on examinait le rôle d'équipage, le permis de naviguer, les connaissements et le journal du bord. Des incidents, extrêmement nombreux, éclataient au cours de ces visites ; des capitaines zélés et maladroits abusaient de ces perquisitions que les sévérités du Blocus Continental rendaient odieuses aux neutres.

Enfin, on découvre un navire ennemi... Généralement, l'engagement commençait à distance par un échange de coups de canon. Ce serait ici qu'il conviendrait de décrire l'abordage, le fameux abordage, grappins, ponts volants, boulets ramés, haches, espingoles, anspects, biscaïens, porte-voix, le sang qui jaillit de toutes parts, les cervelles que volent en éclats, les commandements chargés de jurons, les bénédictions de l'aumônier, les vieux gabiers fumant leurs pipes sous une grêle de balles, tout cela est littérature, fait de chic et très impressionnant sur l'écran ou mimé dans une conférence. Combien sont plus émouvants les rapports de mer ! Ils nous apprennent des choses intéressantes sur le camouflage des navires. On construisit un jour, un bâtiment dont l'allure débonnaire était bien faite pour inspirer la quiétude aux Anglais. C'était, par sa forme, un gros et lourd charbonnier. S'étant approché d'un anglais qu'il croyait bien être un congénere et qui lui ressemblait comme un frère, le français s'aperçut bientôt que l'Anglische était aussi un faux frère. L'ennemi ayant démasqué une triple rangée de canons, le Corsaire, qui n'en avait qu'une à son service, amena son pavillon.

On sera peut-être étonné d'apprendre que les combats étaient plutôt rares entre Corsaires. « Sur cent prises, dit M. Bourde de la Rogerie, Intr. Archiv. Dép. Finistère, III, p. 4 XXXVII, on pourrait à peine citer une qui ait donné lieu à un véritable combat ». Le Corsaire attaquait très rarement les Corsaires : « On n'a rien à gagner avec les barils de poudre », disait l'équipage. Qu'on se souvienne aussi des vers de La Fontaine, imités de Régnier. Corsaires à Corsaires. L'un l'autre s'attaquant ne font pas leurs affaires.

Les armateurs recommandaient bien à leurs capitaines d'éviter les marchands de boulets, ces bâtiments ne contenant aucune cargaison de valeur : « Sur près de 2.000 dossiers de prises que j'ai étudiées, écrit le docteur Corre, je ne pourrais tirer l'exposé véridique de plus d'une cinquantaine de combats dignes de ce nom, livrés par des Corsaires, Duguay-Trouin et quelques rares émules du hardi Corsaire exceptés (CORRE, Armateurs et Marins bretons d'autrefois. REVUE DE BRETAGNE, DE VENDÉE ET d'ANJOU, 1897, Ier et IIème série).

En général, le navire, qui se sentait le plus faible, se laissait prendre par l'autre ; le navire capture était conduit au port le plus voisin, non pas toujours par son vainqueur, mais par un autre navire chargé d'amener la prise à un endroit déterminé. Il arrivait aussi que le bâtiment pris pouvait se libérer au moyen d'une rançon ; l'administration de la Marine exigeait, avant la délivrance de la lettre de marque, que l'armateur, s'il l'entendait ainsi, donnât par écrit au capitaine le pouvoir de rançonner.

Dès que le navire était capturé, l'écrivain, sorte de commissaire de marine, se transportait à bord. Les écrivains avaient été créés par une ordonnance de 1543, complétée par un règlement de l'Amirauté du 20 avril 1697, prescrivant « sur tous les vaisseaux armés en Course, l'établissement d'officiers écrivains chargés, quand une prise était faite, de faire l'inventaire des papiers du bord et de sceller les écoutilles ». L'apposition du sceau du roi avait pour objet d'empêcher tout détournement, prescription très sage en théorie ; mais en pratique, on faisait sortir par les issues tout ce qu'on voulait dérober de la cargaison. En 1695, l'Administration constatait « que les officiers des vaisseaux preneurs ne manquaient jamais de détourner les effets les plus précieux qui se trouvaient dans les prises ». On râflait, surtout, les matières d'or et d'argent. Un arrêt du Conseil de la Cour des Monnaies du 1er février 1746 ordonnait que les matières d'or et d'argent, trouvées sur les prises, seraient portées aux Hôtels des Monnaies, la valeur devant être rendue, ensuite, au tarif établi (Amirauté Morlaix, 4.174). Même à terre, on ne se gêne pas. Dufougeray ayant appris que le gouverneur des Iles Néerlandaises avait une superbe collection de cartes de l'Extrême-Orient, réussit à trouver le secret de les faire enlever du cabinet du Gouverneur (ESNOUL LE SÉNÉCHAL : Deux Découvreurs Malouins, 1912, p. 75). Les liquides, notamment l'eau-de-vie et le rhum, se volatilisaient avec rapidité et les équipages ainsi que l'état-major chipaient tout ce qu'ils pouvaient avant l'inventaire (Lettre de l'Amirauté de France, 17 juin 1695). C'est précisément ce procédé que flétrirent les théologiens, quand ils furent consultés sur la légitimité de la Course.

Dès que le Corsaire avait amené le navire capturé dans un port français, il devait remettre aux autorités de l'Amirauté les papiers du bord ainsi que les prisonniers et faire un rapport détaillé sur sa prise. En principe et au début, le droit de juger si la capture était conforme aux règlements appartenait à l'Amiral de France ; dans certains cas, les sièges particuliers de l'Amirauté avaient qualité pour déclarer bonnes les dites prises ; mais il faut se rappeler que le Conseil des Prises étaient beaucoup moins une cour de justice qu'un conseil du Prince, responsable et chef de la guerre. Aussi ce tribunal rendait-il, parfois, de singuliers arrêts. Il est vrai que les juges étaient souvent singulièrement trompés. « Les armateurs ne reculent devant aucun pot de vin pour obtenir une déposition. favorable ». (Pièces Justificatives 42 dans ABBÉ ROBIDOU, Les derniers Corsaires malouins). Un navire américain, appartenant à un neutre et dont le chargement était estimé un million, fut déclaré de bonne prise, parce que l'écrivain avait trouvé à bord un vieux tapis de fabrication anglaise ; par contre le Tribunal des Prises ordonna, le 15 juin 1811, la restitution de 54 cuillères d'argent saisies dans la cabine de M. William Ally, notable anglais, qui se rendait, sur un neutre, à Lisbonne. Le Corsaire prétendait que cette argenterie devait être assimilée à une pacotille de contrebande ! Le 15 pluviose an IV, le ministre de la Marine invitait aussi un armateur peu délicat à remettre au naturaliste anglais, Spillard, les collections scientifiques dont il avait été dépouillé par les Corsaires. (Code des Prises, III, 335). Les Malouins se dépouillaient même entre eux. M. du Vallion n'hésita pas, un jour, à priver M. Buisson de la Vigne d'une épée à manche d'argent (Archives de Saint-Malo, G. G. 147).

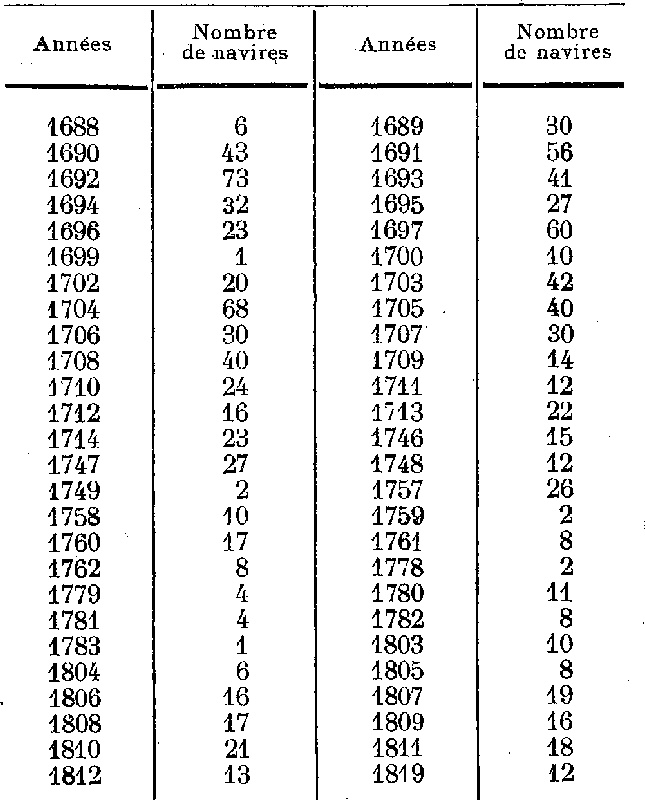

Bien que la procédure de liquidation des prises fût assez expéditive, de nombreuses affaires demeuraient parfois longtemps en suspens ; quant au principe qui attribuait à l'équipage un tiers et à l'armateur et aux intéressés les deux tiers du produit de la croisière, il y était souvent dérogé. Malgré le caractère aléatoire de la Course, on peut dire que presque tous les armateurs des ports bretons s'en occupèrent, la Course étant pour eux une opération commerciale. M. Vignots a dit d'une façon générale : « La Course est une question de dividende ». Dresser un état complet des navires capturés, rien que pour les Corsaires bretons, serait un travail considérable. Voici, pour les ports de Saint-Malo et de Saint-Servan seulement, le nombre des navires capturés par année. Ces chiffres n'ont rien de définitif ; ils pourront être modifiés et les années complétées, quand les documents relatifs à la Course auront été inventoriés et classés aux Archives Municipales de Saint-Malo.

La sortie des Corsaires, surtout quand ceux-ci opéraient dans la Manche et dans l'Atlantique, au large des côtes finistériennes était, le plus souvent, de courte durée. Si un navire armé en Course était plus d'un mois sang donner de ses nouvelles, on se montrait anxieux sur son sort ; on apprenait parfois que le navire était en relâche dans un port ; c'est une éventualité qui se produit fréquemment ; la durée des relâches était parfois égale, sinon supérieure à celle du temps réellement consacré à la Course et cela au grand déplaisir des armateurs, dont les navires représentaient alors un capital improductif ; les capitaines profitaient de ces relâches pour réparer les avaries et pour rechercher les déserteurs du bord. Les désertions étaient, d'ailleurs, fréquentes ; de nombreux matelots découragés, exposés à de nombreux périls, mal nourris, privés de leur salaire sous le prétexte qu'étant à bord ils n'avaient besoin de rien, disparaissaient au premier port de relâche ; ceux qui rentraient au port d'armement renonçaient aussi, bien souvent, à tenter de nouveau la fortune. Ils attendront longtemps le règlement définitif de leur part. Les plus nécessiteux obtiennent difficilement des avances.

Une fois le navire rentré à Saint-Malo ou Saint-Servan, en belle grève ou à Solidor, il ne restait plus à son bord que cinq ou six marins — et encore, — chargés de son gardiennage ; par précaution les poudres étaient déposées soit au fort de la Cité, soit à la poudrière du Talard.

Envisagée, au point de vue commercial, comme elle l'était d'ailleurs par ceux qui la pratiquaient, la Course, notamment à partir de la Révolution, était soumise au contrôle de l'Etat. Avant l'an VI, on hésitait sur le point de savoir si l'examen, l'épuration et le règlement des liquidations étaient de la commpétence du Juge de Paix ou du Tribunal du Commerce. La loi du 25 ventôse an VII attribunal uniquement cette compétence au tribunal de commerce ; il devait suivre en principe les prescriptions de l'Ordonnance du 24 juin 1778.

Quand une

prise était faite, le premier soin du capitaine était d'avertir l'armateur et de

le renseigner sur la valeur du navire et de sa cargaison. La nouvelle était

transmise ou par les sémaphores de la côte (à partir des premières années du

XIXème siècle), ou par lettre remise de navire à navire ; quelquefois, le navire

rentrait lui-même au port avec sa prise. On prétend que les armateurs malouins

guettaient l'arrivée de leurs bateaux sur la Tour de la Découvrance, au-dessus

de la petite poterne des Bés. Chaque prise faisait l'objet d'une liquidation

particulière comprenant quatre opérations : l'instruction, le jugement, la vente du navire et de sa cargaison, le règlement des

parts des prises. L'instruction consistait dans l'apposition des scellés, dans

la réception des rapports, dans l'audition des témoins et, le cas échéant, des

prisonniers et dans l'inventaire. Le jugement est rendu par le tribunal de

commerce. Les garanties d'impartialité font souvent défaut et les lenteurs de la

procédure sont telles que les capturés, les plus sûrs de leurs droits, préfèrent

souvent, au procès, des transactions onéreuses. Cambacérès, ministre de la

Justice, cité par CARETTE, Collection des Lois Annotées, p. 954, écrit: « La

Course était devenue un brigandage, parce que les lois qui lui étaient

appliquées étaient insuffisantes et mauvaises. Un arrêté du 6 germinal an VIII

modifie heureusement la législation antérieure par la création de la Commission

des Ports et du Conseil des Prises. Celui-ci siégeait à Paris et avait seulement

à se prononcer, sur les trois cas suivants :

1° Lorsque l'instruction n'a pas

démontré avec évidence le caractère ennemi du bâtirment ;

2° Lorsqu'il y a

réclamation de l'une des parties dans les dix jours qui suivent l'instruction ;

3° Lorsque la commission des Ports n'a pas

prononcé la validité de la capture.

Le sort des marchandises composant la cargaison de navire capturé est différente. En 1793, le gouvernement réquisitionna toutes les denrées ; elles lui étaient nécessaires pour l'armée ; il en est de même en l’an VII ; en juin 1808, Napoléon autorise, exceptionnellement, l'introduction de certaines marchandises anglaises, même manufacturées, provenant des prises. Les marchandises, mises en magasin, sont inventoriées et estimées contradictoirement avec des agents de l'État ; mais la vente produit des surprises ; exemple : la cargaison du Paxtown, (1806), évaluée 450.000 fr., produit 160.000 ; celle de L'Esther (1807), évaluée 600.000, produit 119.000, celle du Four Brothers 1.500.000, produit 411.800. A Saint-Malo, les ventes se font au Ravelin de la Grande Porte. Il arrive, souvent, que les armateurs sont eux-mêmes les principaux acheteurs ; ils font ainsi des bénéfices qui augmentent ceux de la Course ; ils en sont quittes, pour éloigner les amateurs, à leur verser des sommes d'argent qui varient suivant l'importance des marchandises.

On possède quelques procès-verbaux de ces ventes

à l'éteinte, (bougie),

notamment de marchandises prises en Course. Voici, d'après les indications

fournies par M. Vignols, l'état détaillé des marchandises qui composaient la cargaison de

L'Ann

(Vente de juin 1811) :

Sucre, 62 lots de 50 kilogs ; vendus 150 à 170 fr

; quelques rares lots de 172 à 178.

Café non avarié, 53 lots de 50 kilogs, 100 à

133 fr.

Café avarié, 17 lots de 50 kilogs 202 à 242.

Piment de la

Jamaïque, 12 lots de 50 kilogs, 112 fr.

Mercure, 8 lots de 50 kilogs.

222-224 fr.

Rhum, 18 lots de 8 litres chacun 22, 27 fr.

Madère, 2 lots de

1

litre 3 fr.

Cochenille, 18 lots de 1/2 kg. chacun 17, 23 fr.

Campêche, 7

lots de 100 kilogs 17, 50, 23 fr.

Fussoc (bois de teinture jaune) 2 lots de

100 kilogs à 33 fr.

Acajou, 6 lots de 100 kilogs 30 à 48, 50.

Ecaille, 2

lots de 1 kilog 52 fr. chacun.

Huile de ricin, 6 bouteilles 5 fr. 10.

Sauf un Nantais et un Lorientais, tous les acquéreurs étaient Malouins ; les lots avariés étaient, le plus souvent, bien poussés ; on pouvait réaliser sur eux de jolis bénéfices, quand la marchandise était bien retapée, par le consommateur ignorant ou naïf. C'est ainsi qu'un armateur gagna une grosse somme en achetant tout le cacao avarié par l'eau de mer que rapportait Le Breilhac, naufragé sous Dinard et qui revenait d'Amérique ; le cacao fut vendu à un négociant de Nantes qui l'expédia, sans doute, comme extra à Madrid ; il fut, paraît-il, très apprécié à la cour d'Espagne.

On procédait aussi, toujours au ravelin et à l'éteinte, à la vente du navire.

Le règlement des parts de prises était spécial à chaque bâtiment capturé, le nombre des marins pouvant varier d'une course à l'autre. Une loi du 2 prairial an XI, consacrant ce qui avait lieu jusqu'alors, accorde au capitaine 12 parts, au second 10, aux deux premiers lieutenants 8, au premier maître à l'écrivain 6, aux enseignes, au chirurgien 4, aux pilotes, contre-maîtres, charpentiers 3, aux seconds canonniers, voiliers, etc. 2 ; aux volontaires 2, aux matelots 1 part ou 1 part et demie, aux novices 1 demi-part ou trois quarts, aux mousses un quart ou une demi-part, suivant leurs services et leurs capacités.

Le tiers du produit net des prises revient à l'équipage du Corsaire ; la Caisse des Invalides prélève un décime du franc. Il est imposible de déterminer d'une façon précise les bénéfices laissés par la Course aux équipages et à leur état major ; un capitaine touchait parfois 10.000 ; le chirurgien Broussais reçut 14.000 fr. Pour vingt cinq jours à la mer, Angenard, lieutenant de La Miquelonnaise, gagne 34.000 fr. pour le même temps. Les parts de l'équipage sont maigres : 300, 400 fr. Ce qui tente le marin, c'est l'aléa du gain. C'était aussi, d'après un auteur, un triste expédient en temps de détresse.

Il semble que les campagnes les plus productives pour les armateurs furent celles qui sont comprises entre 1806 et 1814 ; le bénéfice net du Marsouin (armateur Robert Surcouf) fut de 280.000 fr., celui de l'Incomparable (Fontan) de 1.032.211 fr. du Saint Joseph (Thomas) 1.120.219 fr., de La Confiance (J. Gautier) 526.164 ; du Jean Bart (Delorme Villedaulé 563.778 ; de L'Auguste (Godfroy) 831.856 ; de La Junon (Thomazeau) 678.491, de La Miquelonnaise (Fauchon) 532.374.

M. E. Robidou qui, pour sa thèse sur Les derniers Corsaires malouins, a étudié de très près, avec beaucoup de soin et de loyauté, la Course, à Saint-Malo, d'après les registres de la liquidation des Prises, déposés au Tribunal de Commerce de cette ville estime le bénéfice total des commerçants malouins pendant la période 1806 à 1814, à la somme de 15 à 20 millions.

A propos de la richesse des armateurs de Saint-Malo, Napoléon Gallois raconte l'anecdote suivante :

« Les deux grands armateurs Thomazeau et Surcouf,

causaient, un jour ensemble, quand le premier demanda au second, à

brûle-pourpoint :

Combien la Course t'a-telle rapporté ?

De six à sept millions.

Ah ! mes armements m'en ont donné

jusqu'ici plus de dix.

Alors je vais reprendre la mer et ne reviendrai

que le jour où ma fortune égalera au moins la tienne ».

C'est à la suite de cette conversation que Robert Surcouf aurait fait construire Le Revenant.

Il ne faudrait pas, cependant, exagérer les gains des armateurs ; tous étaient loin de faire fortune ; la coque du navire n'était pas la grosse dépense, mais bien les frais d'armement. Les archives du Tribunal de Commerce de Saint-Malo nous apprennent que pour un navire de petit tormage, par exemple Le Spéculateur, construit en 1806, les frais d'armement s'élevèrent à 60.225 livres, ceux de La Miquelonnaise à 289.435 ; aussi les armateurs essayaient-ils, au moment de la liquidation définitive, à faire réduire les parts qui avaient été déterminées, lors de la première liquidation. On rognait tel matelot, parce qu'il était « ivrogne et insubordonné », tel autre, parce qu'il avait été paresseux et lâche ; les officiers étaient aussi réduits ; le fameux Joseph Pradère Niquet, auquel on attribue l'invention de la fricassée des piastres, reçut en octobre 1801, pour tout bien et tout potage, après la campagne du Renard, la modeste somme de 1.149 fr. 83 ; le pilote et le maître d'équipage furent réduits dans la même proportion.

Les armateurs avaient également des indemnités à payer à divers ayants droit ; ils accordaient ainsi des gratifications aux veuves et aux héritiers des hommes tués ou disparus, sans compter les versements à la Caisse des Invalides de la Marine. M. L. Vignols, dans sa substantielle étude sur La Course Maritime, démontre, chiffres en mains, que le produit du Corsaire la Junon, (805.309 libres) s'éleva à la somme de 538.542; mais les opérations de ce genre étaient rares. Il estime, cependant, le bénéfice total des commerçants malouins armateurs ou actionnaires, en vingt années ou presque à une somme entre 15 et 20 millions.

Nous sommes loin des cinquantaines et même des centaines de millions rapportés des Indes Orientales et Occidentales à la fin du règne de Louis XIV !

Il est impossible de déterminer le montant des prises des corsaires malouins aux différentes époques de la Course ; quelques auteurs estiment que Duguay-Trouin captura à lui seul, de 1689 à 1709, 300 navires anglais et 20 vaisseaux de guerre ennemis et les autres Corsaires de Saint-Malo ; de 1688 à 1698, 3800 bâtiments de commerce et 302 vaisseaux de guerre. Cette évaluation n'est pas sérieuse ; l'exagération est flagrante ; qu'on veuille bien se rapporter à la petite statistique qui figure ci-dessus ; malgré ses lacunes, elle donne d'utiles indications ; mais un fait est certain, la flotte malouine fit un tort immense à l'Angleterre.

Si la Course était, avant tout, une opération commerciale, il ne faut pas oublier que, souvent, il y avait des liquidations désastreuses et des faillites. Les actions des Corsaires étaient un placement des plus aléatoires ; les gros négociants baillaient bien des sommes considérables à ceux qui armaient en Course, mais il suffisait d'une rencontre malheureuse pour être ruiné. Les liquidations étaient longues, difficiles ; les renseignements donnés étaient sujets à caution ; les frais d'armement, la valeur et le nombre des parts souscrites, les dépenses pendant la croisière étaient souvent erronées ou falsifiées. Les assurances étaient une lourde charge, en raison de l'insécurité des mers, les primes s'élevaient parfois jusqu'à 30 pour cent. Aussi les bénéfices étaient-ils extrêmement variables ; ceux de l'expédition de Duguay-Trouin à Rio de Janeiro s'élevèrent à 192 livres pour 100 livres engagées. On trouve traces de nombreuses faillites dans les Archives du Commerce Maritime. Un armateur poursuivi par la malchance, s'écriait : « J'ai le guignon ; mes intérêts sont flambés » (Archives Amirauté Morlaix, B. 4645).

La déclaration de guerre du 30 janvier 1793 trouva les Malouins prêts pour la Course ; plusieurs navires sortirent du port, Le Malouin, capitaine Durubbe, La Jeune Emilie, armateurs Dupuy Fromy, Le Furet, La Républicaine, Le Duguay-Trouin, Les Deux Frères. Le 6 floréal an II (25 avril 1794), Le Carpentier, représentant du peuple, signalait de Saint-Malo ou plutôt de Port-Malo au Président de la Commission Nationale, le succès des Malouins : « C'est bien dommage, disait-il, que Pitt soit tant occupé à souffler aux yeux du peuple ses globules phosphoriques ; il devrait bien donner aux Anglais lecture des listes des prises laites par nos vaisseaux » ; les succès devaient se continuer. L'Espérance, La Flore, L'Amitié, La Minerve, La Delphine, Le Tartare, etc., etc., se signalent par leurs hauts faits ; aussi les Archives Maritimes conservent-elles religieusement les noms de Capel, Dufranc, Legué, Boishamon, Guillemin, Pierre Dupont, Cochet, Arondel, Debon, Michel Garnier, Gonidec, Lemème, Lenouvel, Leroux, Pottier, Rosse et vingt, — j’allais écrire cent autres. Robert Surcouf les domine et, chose extraordinaire, son nom n'est même pas prononcé dans le Moniteur du Temps, quand cette feuille officielle apprend à ses lecteurs que le Corsaire Le Modeste, appelé ainsi l'Antilope, ramène le 25 mars 1796 toutes ses prises faites dans le Bengale, dont le Triton, vaisseau de la Compagnie des Indes. « Quel désespérant laconisme, dit M. Napoléon Gallois ! ». Aujourd'hui ces plaintes ne sont plus de saison et Robert Surcouf, né à Saint-Malo le 12 décembre 1773, a été l'objet de plusieurs études particulières ; on y trouve d'intéressants détails sur ses relations avec Napoléon. Il semble bien qu'il suggéra à l'Empereur l'idée de transformer en Corsaires tous les vaisseaux de l'Etat ; mais Napoléon était très fâcheusement impressionné par le nombre énorme des matelots français capturés à bord des Corsaires et qui étaient prisonniers en Angleterre ; de 1793 à 1813, on comptait 8.725 prisonniers français pour, de 1806 à 1813, 1.819 anglais. Les Corsaires malouins capturés de 1793 à 1813 étaient nombreux. Ils étaient si nombreux qu'un arrêté du 9 thermidor an V (27 juillet 1797) leur permit de neutraliser leurs vaisseaux. Beaucoup de navires marchands quittèrent le port de Saint-Malo en 1800 et en 1801, sous pavillon prussien. (Lettre de Decrès à Cafarelli, préfet maritime à Brest, du 21 vendémiaire an X (13 octobre 1801) : Archives de Saint-Servan). Les Anglais en prirent 11, en 1793, 5, en l'an IV, 15 en l'an V, 9 en l'an VI, 8 en l'an VII, 7 en l'an VIII, 12 en l'an IX, 7 en l'an XI, 1 en l'an XII, 1 en l'an XIII, 1 en l'an XIV, 5 en 1806, 15 en 1807, 6 en 1808, 13 en 1809, 12 en 1810, 5 en 1811, 10 en 1812, 3 en 1813 ; au total 144 navires français pour le seul port de Saint-Malo. Près de 9.000 marins prisonniers encombraient les fameux pontons de Portsmouth et de Plymouth ou bien les dépôts de Waltham, Stapleton Chatam, Falmouth, Dartmoor, Harlesford, Tawistock, Norman Cross et Perth en Ecosse. Quelques-uns correspondaient en vers avec leurs amis de France. J'ai vu, à Saint-Servan, un dessin colorié, fait de pailles polychromes et fabriqué par un prisonnier ; au verso était l'inscription suivante :

Rappelez-vous encore

Que voire ami

sincère

Est à bord du Guidford ;

Il pleure et gémit

Sur le sort de ses

frères ;

Pensez toujours à lui

Et tirez-le d'Angleterre.

L'intention est excellente, mais, vraiment, la forme laisse un peu à desirer !

En ce qui concerne le nombre des prisonniers de 1793 à 1813, la France perdit 8.700 hommes en chiffres ronds et les Anglais 1800. Cette différence avait frappé Napoléon et l'avait indisposé contre la Course qui lui mangeait des hommes sans profit.

Il résulte des documents officiels, conservés aux Archives Maritimes de Saint-Malo (Tribunal de Commerce et Hôtel de Ville), que de 1802 à 1813, les ports de Saint-Malo et de Saint-Servan armèrent environ 150 navires corsaires, comprenant un effectif de 9.400 officiers et matelots. L'arsenal de Saint-Servan, qui s'accrut des Corbières achetées 1.287 fr. à Mlle de la Grassinais, et qui furent, en octobre 1803, entourées d'un mur, montra aux premiers temps de l'Empire une grande activité ; on y construisit les frégates Le Piémontais, La Sultane, La Bellone et les corvettes Espiègle et Audacieuse, ainsi que plusieurs canonnières. Ces chiffres, cités par M. L. BENAERTS, dans sa substantielle étude Saint-Malo, pendant le Consulat et l'Empire (Annales de Bretagne, avril 1899, XIV, 3) concordent bien avec les tableaux que l'Empereur avait ordonné de dresser pour qu'il se rendit compte de l’importance de la Course. L'ennemi, durant cette période, perdit 180 navires, mais 65 bâtiments malouins furent capturés par les Anglais, qui firent près de 3.500 prisonniers :

« Les deux villes, dit M. Benaërts, prirent donc leur part de la grande ambition napoléonienne : l'abaissement de l'Angleterre. Le patriotisme et les intérêts commerciaux de leurs habitants y trouvaient une égale satisfaction. Tout ce passé glorieux ne revit-il pas facilement en notre esprit, quand on vient de la haute mer vers la côte française et qu'on voit, peu à peu, surgir au-dessus des flots les petites îles et les barrières de rochers d'une teinte sombre sous le ciel tour à tour azuré et brumeux par les sautes brusques des vents ?... De là sont partis tous ces hardis Corsaires dont nous pouvons inscrire les noms après celui de Duguay-Trouin, sur le livre d'or de la Course Malouine, que fut une admirable école de marins ».

Mais, dans son ensemble, la Course ne fut pas favorable au pays, surtout aux matelots ; les gains annuels de ceux-ci ne dépassaient guère 800 frs. M. E. Robidou dit même 700 frs ; le profit réel des commerçants malouins atteignit au maximum, pendant vingt ans, 15 à 18 millions ; les Invalides de la Marine, qui avaient droit au sou du franc (0.10 c.), encaissèrent 2 millions. Ces bénéfices, plutôt médiocres, étaient, d'ailleurs, chèrement payés ; sans compter les morts et les blessés, plus de 8.00,0 captifs souffrirent dans les prisons anglaises et sur les pontons de sinistre mémoire. Seuls, quelques armateurs, plus adroits, plus chanceux que les autres, trouvèrent la fortune dans la Course ; mais celle qui se pratiqua sous la République et le Premier Empire ne saurait se comparer à la Course du temps de Louis XIV. Les profits de celle-ci étaient bien supérieurs. En 1704, il entra à Saint-Malo, 81 prises dont la vente produisit 2.442.050 livres. C'était l'époque où les directeurs de la Compagnie des Indes sollicitaient l'appui, disons le mot, le secours, « des Messieurs de Saint-Malo, comme étant les plus considérables négociants du royaume ».

Les Malouins firent courageusement la dernière expérience de la Course ; elle ne fut, comme l'écrit M. Robidou, que le triste expédient d'un temps de détresse et un jeu de hasard. Seule, la légende la rendue moins haïssable ; mais l'impartiale histoire est là ; elle devrait bien adoucir les regrets de ceux qui ont déploré et même déplorent l'interdiction d'un des articles du Traité de Paris (1856).

Les biographes de Surcouf, qui ont consacré au héros malouin plusieurs pages sur ses dernières années, nous ont rapporté une aventure singulière qui serait survenue, disent-ils, à la fin de 1817. A la suite d'une discussion que Surcouf aurait eue, dans u n café de Saint-Malo, avec des officiers du régiment de Wrangel, qui occupait Dinan (Septembre 1815) le Corsaire aurait provoqué ces insolents traîneurs de sabre en un duel dont la Grande Grève aurait été le théâtre. Une toile de Félix Régamey représente le combat. On aperçoit même, dans le lointain, la Ville de Saint-Malo, dominée par son clocher à jour, élevé en 1862 (!) seulement ; le peintre avance un peu, au point de vue monumental, mais l'historien retarde en citant le millésime 1817 ; il y avait plus de deux ans que les Prussiens n'occupaient plus la Bretagne ! Croisant successivement le fer avec les dix officiers, Surcouf coupe le poignet au premier, ouvre le ventre au second, la poitrine au troisième et blesse plus ou moins grièvement les sept autres. Par crainte de représailles et d'incidents diplomatiques, l'affaire n'aurait pas été ébruitée. Il est établi, au contraire, que M. Du-Petit-Thouars, sous-préfet de Saint-Malo, avait invité le prussien Wrangel à venir visiter Saint-Malo, l'assurant qu'on serait très honoré de le recevoir (Archives dép. d' Ille-et-Vilaine, Z. 350). Est-ce une légende, un racontar, un fait démesurément grossi ? La vérité est qu'on n'en trouve aucune trace dans les archives hospitalières de Saint-Malo et que les registres de décès de cette ville et des comunes de Paramé et de Saint-Servan ne mentionnent en 1815 aucun nom d'officier prussien.

En juillet 1827, Surcouf, qui s'occupait toujours activement des armements de sa maison, fut pris d'une indisposition subite ; il habitait alors, à Saint-Malo, le bel hôtel, dit Hôtel Beaugeard, à l'angle de la rue de Dinan et de la rue Saint-Philippe et que porte aujourd'hui (1928) le n° 1. C'est une de ces somptueuses demeures qui furent édifiées, entre 1710 et 1725, à l'époque de la grande prospérité de la ville, dont le cornmerce clandestin, on disait alors interlope dans les pièces officielles, avec les colonies espagnoles de la Mer du Sud était considérable ; sur une des cheminées de cet hôtel, on voit encore un petit cadran solaire que l'armateur aurait lui-même établi et qui est connu à Saint-Malo sous le nom de Cadran de Surcouf. La légende veut aussi que l'Hôtel Beaugeard renferme un trésor ; il y a, d'ailleurs, à Saint-Malo plusieurs maisons au trésor caché. L'origine de cette légende pourrait bien être l'aventure que rapporte M. l'abbé Robidou et qui, est-il besoin de le dire, est de pure fantaisie. Surcouf aurait eu, un jour, l'idée de paver de napoléons le grand salon de son hôtel ; cette pièce mesure 6m,70 de long sur 6m,30 de large, sans compter les embrasures. Napoléon averti aurait froncé les sourcils, aurait fait venir Surcouf et lui aurait dit : « Je te défends de me marcher sur la figure ; mais je t'autorise à mettre les pièces sur le côté ». Surcouf aurait trouvé la somme trop forte et aurait renoncé à sa coûteuse fantaisie...

Le peuple est friand de ces anecdotes ; les retient beaucoup mieux que les récits des croisières des grands navigateurs ; il se soucie peu de la vérité historique et géographique. La Chanson des Marins de Surcouf, que a été reproduite maintes fois par de bons écrivains, ne nous dit-elle pas qu'une frégate d'Angleterre, poursuivie par Surcouf, voulait un jour se réfugier dans Breslau ! Une frégate, fut-elle commandée par Surcouf en personne, aller à Breslau, ville de Silésie, en pleine terre, à plus de 400 kilomètres du rivage de la Baltique, c'est aller un peu fort et un peu loin !

Surcouf, transporté malade à sa propriété de Riancourt, près la Balue, en Saint-Servan, y mourut le 8 juillet 1827 ; il exprima sa volonté d'être inhumé à Saint-Malo ; on fit traverser au cercueil le petit bras de mer qui sépare les deux villes. « Quatre bateaux, dit un de ses historiens, occupés par le clergé, précédaient l'embarcation, tendue de noir ; il était réservé à ce marin fameux de recevoir les honneurs funèbres sur l'élément qui fut le théâtre de ses glorieux exploits ». Son tombeau se trouve au cimetière de Saint-Malo presqu'au bord de l'allée transversale conduisant de la Croix centrale au mur du Sud. C'est une sépulture de famille, sans grand caractère ; on y lit aussi des vers qui ont bien le nombre de pieds voulus ; c'est tout ce qu'on en peut dire.

Les Courses de Surcouf ne furent pas taujours heureuses. Durant la période qui va de l'an XII à 1814, il équipa 15 navires pour la Course : Le Caroline (an XII), Le Confiance (an XIII), (perte 68.046), Le Marsouin Ier (an XIV) (perte 18.583), Le Marsouin II (1806), Le Marsouin III (1807), pris sans avoir fait de prises, Le Fantôme (1809), La Revanche (1809) pris sans avoir fait de prises, La Biscayenne (1810) id., La Dorade (1810) id., L'Auguste (1810) id., L'Edouard Ier (1811), La Ville de Caen (1812), L'Edouard Deux (1812), Le Renard Ier (1813), désarmé sans avoir fait de prise, L'Edouard II (1814) désarmé sans avoir fait de prise.

Il ne faudrait pas, non plus, exagérer le mérite militaire de la Course ; ses succès — et il en est d'incontestables, ses grandes actions — et il s'en trouve de nobles et de splendides, notamment dans la vie de Duguay-Trouin et dans celle de Surcouf, n'ont jamais déterminé la victoire finale, ni obtenu d'importants résultats au point de vue national. « C'est ainsi, dit excellemment M. Léon Vignols, que la Hougue et Trafalgar n'ont pas eu les conséquences historiques d'Oudenarde et de Waterloo ; tandis que Villaviciosa et Denain sauvèrent la France ; les exploits de nos Corsaires et la brillante campagne de Duguay-Trouin contre Rio de Janeiro n'eurent pas une influence décisive sur la paix d'Utrecht et surtout n'empêchèrent aucunement des traités de 1713 de porter une atteinte à notre puissance coloniale ».

Mais si, beaucoup trop souvent, la Course a été, chez le peuple, friand d'exploits anecdotiques et d'histoires merveilleuses, enlaidie ou enjolivée, comme on voudra, il sérait injuste de ne pas rendre à ses incomparables marins le tribut d'admiration et- de gratitude qu'ils ont si légitimement mérité.

(E. Dupont).

© Copyright - Tous droits réservés.