|

|

Bienvenue ! |

VISITE DE LA CATHEDRALE SAINT-VINCENT DE SAINT-MALO |

Retour page d'accueil Retour " Ville de Saint-Malo "

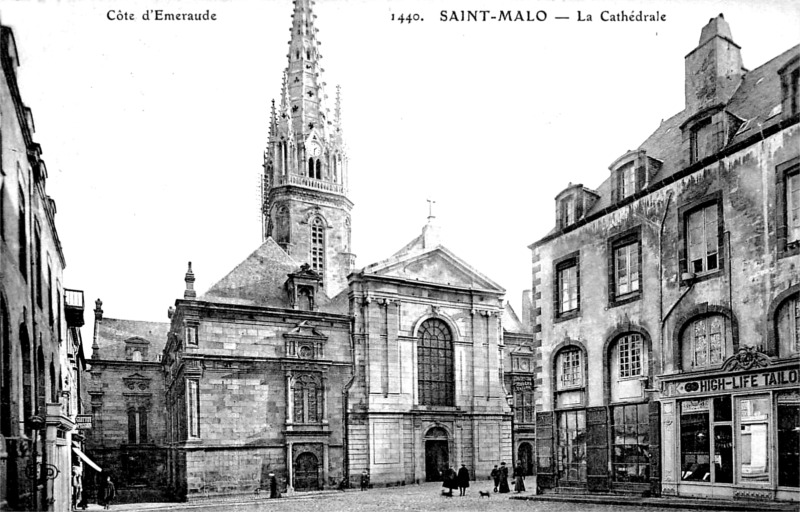

Il serait excessif et téméraire de comparer la cathédrale de Saint-Malo aux illustres églises de France, élevées sur notre sol par la foi de nos ancêtres. Celle-ci, toute simple, modeste, un peu austère dans sa robe de granit breton, n'a pas vraiment d'unité de style. Au contraire, et c'est ce qui fait son charme, elle présente au visiteur une sorte d'anthologie de l'architecture sacrée, depuis le roman du XIIème siècle jusqu'aux conceptions modernes de notre XXème siècle finissant.

C'est qu'elle a une longue histoire, gravée dans la pierre, au fil des siècles, au péril des temps et des hommes. Les pierres parlent à ceux qui savent les entendre. Alors, écoutons-la nous raconter sa vie...

UN PEU D'HISTOIRE.

Elle n'était qu'une église de monastère, lorsqu'en 1152, Jean de Chatillon, évêque d'Aleth (actuellement Saint-Servan) parvint, à force de ténacité, à transférer son siège épiscopal sur le rocher d'Aaron, et à faire de cette église la cathédrale de Saint-Malo-de-l'Isle. Il l'agrandit vers l'Est par la construction d'une travée. Sous le pontificat de ses successeurs, on bâtit à la suite le transept au XIIIème siècle, le chœur, au XIVème avec la rose du chevet — le déambulatoire et ses chapelles au XVème, — le bas-côté sud de la nef à la fin du XVème, — le bas-côté nord et les deux croisillons du transept, en voûtes d'arêtes, au début du XVIIème, — la chapelle méridionale, inaugurée en 1718, sur l'emplacement d'un cloître du XIIème, — la façade, au style néo-classique un peu froid, à la fin du XVIIIème, — enfin, au cours du XIXème siècle, l'achèvement du bas-côté sud avec l'ouverture de la « Porte de Velours », puis la construction de la magnifique flèche, orgueil de la cité, qui fut abattue par les obus au cours du siège de Saint-Malo en 1944. Les destructions importantes causées alors par le bombardement et l'incendie ont rendu nécessaire une restauration architecturale complète, entreprise par les Beaux-Arts, sous la direction de MM. Raymond Cornon et Pierre Prunet, architectes en chef des Monuments historiques. Cette restauration — nous pourrions dire : cette résurrection —, a été marquée dans l'essentiel par la dénivellation du chœur et du déambulatoire par rapport à la nef, selon l'aspect primitif du XIVème siècle, — le remplacement de la grande fenêtre du chevet par une splendide rosace de granit, dans le style du XIVème siècle, et enfin la construction d'une nouvelle flèche, également en granit, qui culmine à 72 m au-dessus du sol. Ajoutons à cette rénovation la réalisation de vitraux modernes, de l'autel principal à la croisée du transept, d'une sacristie édifiée sur l'emplacement de l'ancienne salle capitulaire du XVIème siècle, totalement détruite en 1944, et d'un aménagement intérieur pratique et fonctionnel.

L'ARCHITECTURE.

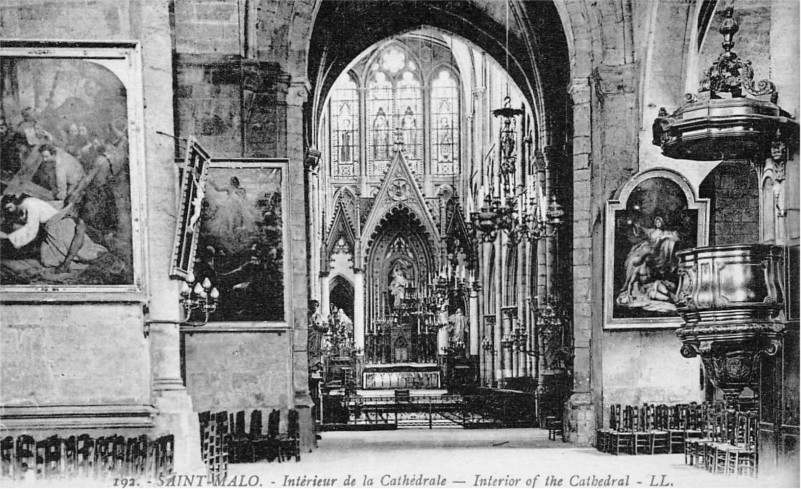

A l'entrée de la nef centrale, au pied des marches d'accès à la porte principale, on est saisi par la noble majesté de ce vaisseau de pierre de 64 m, assez bas (15 m) sous les croisées d'ogives de la nef, nettement plus élancé (21 m) sous les voûtes du chœur. On note d'abord l'admirable harmonie du chevet droit, un peu incliné et légèrement de biais, sommé d'une magnifique rosace de granit taillé, et décoré de vitraux modernes. La nef est flanquée de quatre gros piliers carrés, avec leurs curieux chapiteaux romans, vestiges probables d'une ancienne église de monastère, antérieure au XIIème siècle. Elle se prolonge par les quatre piles du transept, aux chapiteaux romans caractéristiques, à la remarquable ouverture des arcs. En faisant le tour du transept par le côté nord, avant de descendre les marches du déambulatoire, on admirera l'élan très pur des ogives du chœur et du déambulatoire, des colonnettes du triforium, la noble simplicité des chapelles du pourtour nord, des enfeux du pourtour sud, çà et là des crédences ouvragées, des clefs de voûte finement ciselées.

LES VITRAUX.

Tous les vitraux de la cathédrale sont modernes. On en distinguera deux séries très différentes. Le chœur, avec la rosace, les fenêtres du chevet et les baies hautes, les fenêtres du déambulatoire et les chapelles du transept, sont l'œuvre de MM. Jean Le Moal et Bernard Allain, de Paris. C'est un ensemble prestigieux, à la coloration en teintes progressives, vers l'éclatante et chaude luminosité du chevet.

Les vitraux de la nef, de la chapelle méridionale et de la façade sont l’œuvre de Max Ingrand, continuée par l'atelier Michel Durand, de Paris. Cet ensemble figuratif relate l'histoire de la cité et de la cathédrale de Saint-Malo. [Note : Vitraux dessinés et peints par Jean Gourmelin et réalisés à l’Atelier Michel Durrand, tous deux anciens collaborateurs de Max Ingrand à qui nous devons la conception première de l’ensemble des verrières de la partie ancienne de l’édifice].

Côté sud : 1) l'arrivée du moine Gallois Malo, vers 560, aux pieds de l'ermite Aaron, sur le rocher historique ; 2) le départ du Malouin Jacques Cartier, sous la bénédiction de l'évêque de Saint-Malo, pour la découverte du Canada (1535); 3) au-dessus de la porte principale : l'Assomption de la Sainte Vierge.

Côté nord : 1) dans la travée des fonts baptismaux, le martyre en l'an 304 du diacre saint Vincent, à Valence (Espagne), devenu par la suite titulaire de la cathédrale ; 2) dans la travée suivante, la fondation du siège épiscopal de Saint-Malo par Jean de Châtillon, évêque d'Aleth, en 1152 ; 3) dans la troisième travée, le Tro-Breiz, pèlerinage rituel des Bretons au tombeau de Saint-Malo, l'un des sept saints fondateurs d'évêchés.

LES CURIOSITÉS.

Nous ne pouvons que signaler brièvement au visiteur quelques monuments ou objets de mobilier liturgique, échappés à la destruction de 1944 : 1) derrière la porte gauche de la façade, un curieux bénitier de granit (XIème siècle), décoré de personnages à la sculpture très fruste ; 2) fonts baptismaux à baldaquin (fin du XVIIIème siècle) ayant remplacé une antique cuve baptismale de granit (XIIème siècle), provisoirement déposée sous la tribune de l'orgue, aux naïves sculptures de personnages dansant une ronde joyeuse : 3) à l'entrée du déambulatoire du chœur, côté nord, une chapelle de reposition, entourée d'une grille de fer forgé, avec tabernacle moderne et Christ en gloire. Au bas des marches, à gauche, la chapelle contenant le tombeau de Jacques Cartier et ses restes retrouvés dans la cathédrale en 1949. Sur l'autel, la statue de la Foi, marbre du XVIIIème siècle. La chapelle suivante est consacrée à la mémoire de Duguay-Trouin, le plus grand des Corsaires Malouins (1673-1736) ; au-dessus de l'autel, une statue de la Vierge à l'Enfant, bois polychrome du XVIème siècle, retrouvée à demi-calcinée dans les ruines de la ville en 1944 et offerte à la cathédrale ; 4) à droite, surplombant le déambulatoire, le sarcophage de pierre (XIIème siècle) contenant les reliques du bienheureux Jean de Châtillon, dit saint Jean de la Grille, fondateur du siège épiscopal et premier évêque de Saint-Malo ; 5) au pied du chevet, la châsse de saint Célestin, jeune martyr du IIème siècle, avec ses reliques offertes par le pape Pie VII au dernier évêque de Saint-Malo, Mgr Courtois de Pressigny ; 6) côté sud du déambulatoire, la statue du chanoine Huchet, grand curé de Saint-Malo, restaurateur de la cathédrale au XIXème siècle ; 7) le gisant du chevalier de La Chouë de La Mettrie (XVème siècle), illustre seigneur et bienfaiteur de la cathédrale ; 8) à l'entrée de la sacristie moderne, la statue de bois de N. D. de la Grande Porte, protectrice de la cité. Remarquer à côté, une jolie crédence ouvragée du XVIème siècle ; 9) à la sortie du croisillon sud du transept, la gracieuse statue de la Vierge à l'Enfant, marbre du XVIIème siècle ; 10) le tombeau du chanoine Troussier, grand-chantre de la cathédrale « qui trépassa l'an 1475 ». Sur le tombeau, la masse au lion d'or, insigne de sa fonction ; 11) la chapelle méridionale, avec les statues de saint Benoît et de saint Maur, marbres du XVIIIème siècle, provenant de l'église des Bénédictins, désaffectée à la Révolution et devenue Palais de Justice. On remarquera dans cette chapelle une originale voûte de bois et un Chemin de croix moderne ; 12) adossée à l'un des piliers sud de la nef, la magnifique chaire en bois sculpté (XVIIIème siècle), miraculeusement sauvée de l'incendie en 1944, restaurée et remise en place en 1972) ; 13) les stalles du chœur, en bois sculpté, du XVIIème siècle.

Il faudrait ajouter à cette nomenclature quelques objets d'art provisoirement absents de la cathédrale : un tableau du peintre Santerre (XVIIIème siècle), représentant la Descente de croix, et conservé à la chapelle du château, et un splendide Christ d'ivoire du XVIIème siècle, que l'on peut voir au presbytère.

En sortant de la cathédrale par la petite porte sud, à l'ogive délicatement dessinée, on découvre les restes d'un cloître roman du XIIème siècle, dont subsistent seulement quelques fines colonnettes, et de jolis chapiteaux ouvragés.

Si le visiteur désire contempler le merveilleux paysage de la baie de Saint-Malo, il empruntera par la petite porte du transept nord, l'escalier d'accès à la galerie de la tour, et il admirera au passage la surprenante architecture de cet escalier, à la rampe hélicoïdale en granit taillé, chef-d'œuvre unique d'une sobre et discrète élégance. De la galerie de la tour, elle-même en granit taillé, on détaillera la profusion des gargouilles grimaçantes, des robustes contreforts et arcs-boutants, des sculptures animales et végétales qui ornent la masse imposante de la tour du XIIIème siècle et de la flèche moderne. Celle-ci, fine et dépouillée, domine la forêt des toits pointus, qu'elle semble protéger encore comme une bergère vigilante et fidèle.

La cathédrale de Saint-Malo n'a jamais fini de raconter. A chacune de vos visites, elle vous révélera de nouveaux aspects de son histoire huit fois séculaire. Plus vous la connaîtrez, plus vous l'aimerez. Elle deviendra pour vous une vieille amie, toujours heureuse de vous accueillir, et qu'on ne se lasse pas d'entendre égrener ses souvenirs...

(Abbé Rivet, curé de la cathédrale de Saint-Malo, Avril 1973).

© Copyright - Tous droits réservés.