|

Bienvenue chez les Brévelais |

SAINT-JEAN-BREVELAY |

Retour page d'accueil Retour Canton de Saint-Jean-Brévelay

La commune de Saint-Jean-Brévelay ( |

ETYMOLOGIE et HISTOIRE de SAINT-JEAN-BREVELAY

Saint-Jean-Brévelay vient de saint John Beverley ou Johan Beofor Leah en vieux saxon ou saint Jean d'York. Saint Jean de Beverley est né en Grande-Bretagne au VIIème siècle, évêque d'Hexham puis d'York, il fonde un monastère à Beverley où il meurt en 721 et est canonisé en 1037.

Saint-Jean-Brévelay est un démembrement de l'ancienne paroisse primitive de Bignan. Au Moyen Age Saint-Jean-Brévelay appartient au vicomté de Rohan et au doyenné de Porhoët.

Saint-Jean Brévelay, outre le quartier de Kerdroguen abandonné à Colpo, a également perdu le quartier de Kerangat au profit de Plumelec.

On rencontre les appellations suivantes : Sainct Jehan (en 1427, en 1426, en 1477, en 1481, en 1514), Sainct Jan (en 1536).

Note : Le territoire de Saint-Jean-Brévelay est renfermé entre Bignan, Colpo, Plaudren, Plumelec, Billio et Guéhenno. Sa superficie, depuis qu'on lui a retiré les quartiers de Kerdroguen et de Kerangat, est encore de 4162 hectares. Le sol arrosé par la rivière de la Claie et ses affluents, présente des vallons et des collines, et produit des céréales et des fruits ; mais il reste encore beaucoup de landes, particulièrement vers le sud. En 1891, sa population est de 2016 habitants. Le bourg, situé vers le nord, est à 6 kilomètres de Bignan, à 32 de Ploërmel et à 22 de Vannes. Les Celtes y ont laissé des traces de leur séjour. Sur le bord de la route de Vannes, près de Kerdramel, on voit deux menhirs dont un est remarquable par sa hauteur. A un kilomètre à l'ouest du Moustoir, dans la lande de Coh-Coet, se trouve un énorme dolmen, formé de trois blocs seulement, dont la table a 6 mètres de largeur ; il est précédé d'une allée ruinée. A un kilomètre au sud de ce point, s'élève un menhir de 5 mètres 80 de hauteur, et près de la limite de Plaudren, un autre menhir de 5 mètres 50 (Bull. 1867. p. 17). Sur les bords de la Claie, près de Kerusan, un tumulus, fouillé en 1884, a donné un galgal, recouvrant une crypte centrale. Ou y a trouvé quelques vestiges d'ossements, un poignard en bronze, une pointe de javelot également en bronze, et un vase en terre à quatre anses, sans compter divers fragments de poteries. (Bull. 1884. p. 172). Une voie romaine, allant de Vannes à Corseul, traverse ce territoire, en longeant Kerallant, le Moustoir, le bourg, Govero et Kergal. Une autre voie, venant de Castennec, vient couper celle-ci, en passant à Kerdroguen et dans la lande de Lanvaux. On peut citer aussi un camp, situé auprès du bourg et destiné sans doute à surveiller la voie de Corseul : il est à présumer qu'il n'est pas seul de son espèce. Les Bretons, dès le VIème siècle, ont occupé ce pays, et y ont maintenu leur langue jusqu'à ce jour. Au Xème siècle, en présence des épouvantables ravages des Normands, plusieurs habitants de l'endroit s'enfuirent jusqu'en Angleterre, et quand ils revinrent, ils rapportèrent de Beverley une partie de la tête et des ossements de saint Jean, ancien évêque d'Hexham et d'York, mort le 7 mai 721. L'église enrichie de ces reliques prit dès lors le nom de Saint-Jean-Béverley, qu'on écrit aujourd'hui Saint-Jean-Brévelay. Il faut aussi noter, en passant, le nom du village du Moustoir, qui rappelle le souvenir d'un ancien établissement monastique, détruit peut-être par les Normands du Xème siècle (Joseph-Marie Le Mené - 1891).

Voir aussi

![]() "L'histoire de la paroisse de Saint-Jean-Brévelay et ses recteurs"

"L'histoire de la paroisse de Saint-Jean-Brévelay et ses recteurs"

![]()

PATRIMOINE de SAINT-JEAN-BREVELAY

![]() l'église

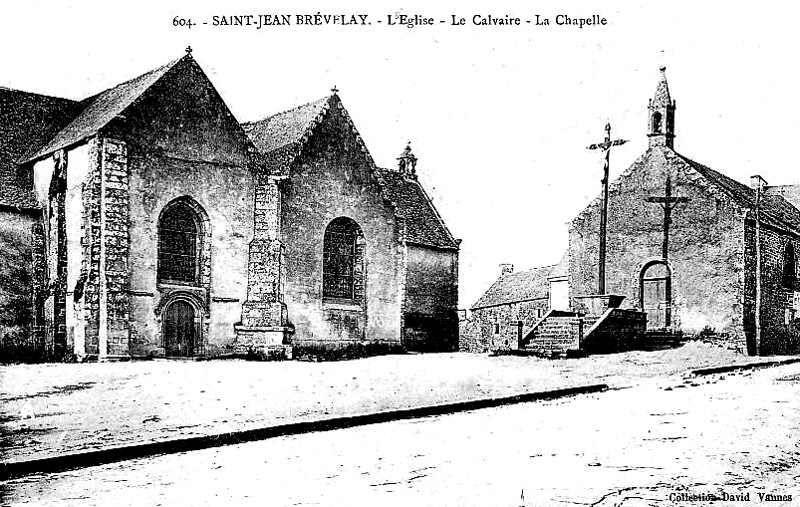

Saint-Jean-de-Beverley (XV-XVIIème et XIXème siècles).

L’église remplace un ancien édifice. On attribue l'aménagement de

l'église primitive au recteur Louis Cadoudal, décédé en 1534. Le portail sud est

roman (XI-XIIème siècle). Le transept et le choeur, qui datent du XVIème siècle, ont été

modifiés au XVIIème siècle. Au XVIIème siècle, le recteur René Nouel

(1654-1672) fait construire au Sud une chapelle dédiée à saint Joseph. En

1825, une partie de l'édifice est restaurée et

un nouveau clocher, portant une statue de saint Jean de Beverley, est

également construit. La nef date de 1825. Le clocher-porche est

élevé de 1866 à 1879. Le retable du maître-autel (restauré

en 1864 et en 1980), en pierre

et marbre, attribué à François III Houdault, date de 1640 : le centre du retable est occupé par un tableau

figurant la Pentecôte, et de part et d'autre, se trouvent les statues de saint Pierre et saint Jean de

Beverley. Le retable de la

Sainte-Famille, en pierre et marbre, date du XVIIème siècle : il est

placé dans la chapelle dédiée à saint Joseph. On conserve dans l'église une statue en bois du XIVème siècle,

représentant la Vierge avec l'Enfant, qui se trouvait jadis en haut de

l'ancien clocher, très endommagées et reléguée en 1930 dans les combles,

ainsi qu'une croix processionnelle en argent datée du XVIIIème siècle, et

un linteau de porte (à l'origine dans le porche Sud) daté du XVème

siècle et représentant la scène de Crucifixion avec la Vierge et saint

Jean, accompagnés de sainte Madeleine, de Brigitte, de Laurent et d'Yves

;

l'église

Saint-Jean-de-Beverley (XV-XVIIème et XIXème siècles).

L’église remplace un ancien édifice. On attribue l'aménagement de

l'église primitive au recteur Louis Cadoudal, décédé en 1534. Le portail sud est

roman (XI-XIIème siècle). Le transept et le choeur, qui datent du XVIème siècle, ont été

modifiés au XVIIème siècle. Au XVIIème siècle, le recteur René Nouel

(1654-1672) fait construire au Sud une chapelle dédiée à saint Joseph. En

1825, une partie de l'édifice est restaurée et

un nouveau clocher, portant une statue de saint Jean de Beverley, est

également construit. La nef date de 1825. Le clocher-porche est

élevé de 1866 à 1879. Le retable du maître-autel (restauré

en 1864 et en 1980), en pierre

et marbre, attribué à François III Houdault, date de 1640 : le centre du retable est occupé par un tableau

figurant la Pentecôte, et de part et d'autre, se trouvent les statues de saint Pierre et saint Jean de

Beverley. Le retable de la

Sainte-Famille, en pierre et marbre, date du XVIIème siècle : il est

placé dans la chapelle dédiée à saint Joseph. On conserve dans l'église une statue en bois du XIVème siècle,

représentant la Vierge avec l'Enfant, qui se trouvait jadis en haut de

l'ancien clocher, très endommagées et reléguée en 1930 dans les combles,

ainsi qu'une croix processionnelle en argent datée du XVIIIème siècle, et

un linteau de porte (à l'origine dans le porche Sud) daté du XVème

siècle et représentant la scène de Crucifixion avec la Vierge et saint

Jean, accompagnés de sainte Madeleine, de Brigitte, de Laurent et d'Yves

;

Nota : L'église paroissiale, dédiée à saint Jean de Béverley, a la forme d'une croix latine, avec des fenêtres ogivales. A l'intérieur, se remarquent quelques piliers soutenant des arcades, les unes en ogives, les autres en plein cintre. Au milieu de l'église, on voyait naguère une dalle élevée, qui servait à porter les châsses, et qui passait aux yeux des touristes distraits pour le tombeau de saint Jean. Le maître-autel est muni d'un retable de la renaissance ; les autels latéraux dédiés jadis à la Sainte-Famille, à Notre-Dame de Pitié et à sainte Marguerite, le sont aujourd'hui à sainte Anne, à Notre-Dame de Lourdes et à saint Isidore. La tour, placée au bas de l'église, est de construction récente et de style ogival. Les chapelles de la paroisse sont : — 1° Notre-Dame de Bonne-Encontre, au bourg. — 2° Sainte-Geneviève, en un lieu isolé, près du Clé. — 3° Saint-Nicolas, à 3 kilomètres vers le sud-est. — 4° Saint-Marc, au village du Moustoir. — 5° Saint-Thuriau, au village de ce nom, vers le sud-ouest. — 6° Saint-Roch, à 3 kilomètres vers l'ouest. — 7° Notre-Dame de la Nativité, à Kerdroguen, édifice remarquable, passée à Colpo en 1866. Il y avait aussi jadis une chapelle privée au manoir du Pouldu, sous le vocable de Saint-Julien. Les frairies étaient groupées autour du bourg et des chapelles. Les chapellenies étaient : — 1° Celle de Notre-Dame de Kerdroguen, qualifiée parfois de prieuré, fondée avant 1516 par N. du Fresnay, seigneur de Quenhoet. — 2° Celle du Pouldu, fondée par les seigneurs de l'endroit, et desservie probablement dans la chapelle du manoir. — 3° Celle de Loutehel, fondée en 1518 par G. de Lesné, prêtre, et chargée de deux messes à l'autel de Notre-Dame de Pitié. — 4° Celle de Cadoudal, fondée au maître-autel, et dotée d'une maison au bourg, qui a été rendue à la fabrique en 1805. — 5° Celle de G. Ethoré, prêtre, fondée en 1664, à l'autel de Sainte-Marguerite et dotée d'immeubles à Kergal. — 6° Celle de J. Evenas, prêtre, fondée à l'autel de la Sainte-Famille et dotée d'une maison avec un grand jardin. — 7° Celle des Roblot, fondée par un membre de la famille, et dotée d'une maison et d'un verger à Kervigo. — 8° Celle de Jean le Thiès, dont la dotation est inconnue, ainsi que les charges. Le recteur de Saint-Jean-Brévelay, à la nomination directe du pape ou de l'évêque, percevait la dîme sur toute sa paroisse. En 1757, son revenu net était évalué à 1,400 livres. Le presbytère, situé en dehors du bourg et entouré d'un beau pourpris, semble avoir été bâti en partie vers 1530, par le recteur Louis de Cadoudal, dont l'écusson s'y voit encore. Saint-Jean était du doyenné de Porhoët et de la sénéchaussée de Ploërmel. En 1790, il fut érigé en commune, du canton de Bignan, et du district de Josselin. Son recteur, Jean Daniélo, refusa le serment en 1791 et dut se cacher dès l'année suivante. L'Etat fit vendre quatre tenues appartenant aux Carmélites de Vannes et la dotation de plusieurs chapellenies. En 1794 et plus tard encore, la commune de Saint-Jean (aujourd'hui Saint-Jean-Brévelay) embrassa avec ardeur la cause royale et fournit deux compagnies, commandées par Ozon et Berthaud. En 1800, Saint-Jean (aujourd'hui Saint-Jean-Brévelay) passa dans l'arrondissement de Ploërmel et devint, en 1801, chef-lieu d'un canton judiciaire, comprenant Bignan, Billio, Buléon, Guéhenno, Plumelec et Saint-Allouestre. La cure principale fut toutefois placée à Bignan en 1802 : ce qui n'a pas été modifié depuis. C'est en 1864 que Saint-Jean (aujourd'hui Saint-Jean-Brévelay) perdit le quartier de Kerdroguen pour la commune, et en 1866 pour la paroisse ; et c'est en 1872 qu'il fut diminué du quartier de Kerangat, au profit de Plumelec. Ne pourrait-il pas, en compensation, réclamer la pointe méridionale de Guéhenno, qui s'enfonce dans son territoire ? (J-M. Le Mené).

![]() la chapelle Saint-Nicolas (1490), restaurée entre 1921 et 1925.

La porte date

du XVème siècle. La sacristie est ajoutée en 1886. Le

retable en bois polychrome, qui date de 1777, est

restauré par Benjamin Lecomte. Le centre du retable est occupé par un

tableau représentant saint Nicolas, entouré de part et d'autre des statues

de sainte Hélène et de saint Nicolas ;

la chapelle Saint-Nicolas (1490), restaurée entre 1921 et 1925.

La porte date

du XVème siècle. La sacristie est ajoutée en 1886. Le

retable en bois polychrome, qui date de 1777, est

restauré par Benjamin Lecomte. Le centre du retable est occupé par un

tableau représentant saint Nicolas, entouré de part et d'autre des statues

de sainte Hélène et de saint Nicolas ;

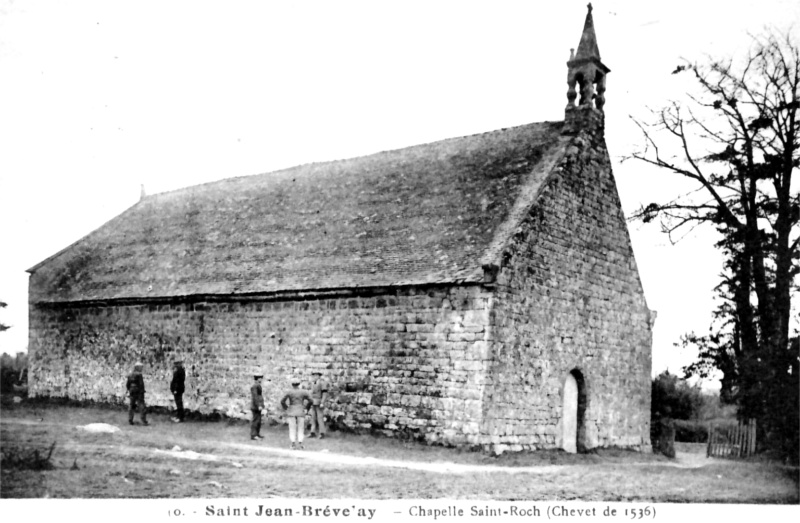

![]() la chapelle Saint-Roch (XVI-XVIIème siècle),

reconstruite au XVIIème siècle dans un lieu isolé et couverte d'une

charpente aux entraits à têtes de crocodiles et aux sablières

grossièrement sculptées ;

la chapelle Saint-Roch (XVI-XVIIème siècle),

reconstruite au XVIIème siècle dans un lieu isolé et couverte d'une

charpente aux entraits à têtes de crocodiles et aux sablières

grossièrement sculptées ;

![]() la chapelle Saint-Thuriau

(XVIème siècle), édifiée à la fin du XVIème siècle au village

Saint-Thuriau. En

1934, le vicaire général Guilleric vient bénir la chapelle restaurée.

L'écu des Kermeno est gravé au-dessus de la porte. Il s'agit d'un petit édifice de forme rectangulaire avec

clocheton sur le pignon occidental, à décoration Renaissance, avec

quelques éléments flamboyants. La porte méridionale à pilastres et

fronton triangulaire est ornée d'enroulements et de grotesques. La chapelle

est couverte d'une charpente à entraits à têtes de crocodiles et

sablières dont les sculptures répètent celles qui décorent le larmier à

l'extérieur. On y voit quelques vieilles statues en bois des XVI-XIIème et

XVIIIème siècles, dont celle de saint Uhec en bois polychrome datée du

XVIème siècle ;

la chapelle Saint-Thuriau

(XVIème siècle), édifiée à la fin du XVIème siècle au village

Saint-Thuriau. En

1934, le vicaire général Guilleric vient bénir la chapelle restaurée.

L'écu des Kermeno est gravé au-dessus de la porte. Il s'agit d'un petit édifice de forme rectangulaire avec

clocheton sur le pignon occidental, à décoration Renaissance, avec

quelques éléments flamboyants. La porte méridionale à pilastres et

fronton triangulaire est ornée d'enroulements et de grotesques. La chapelle

est couverte d'une charpente à entraits à têtes de crocodiles et

sablières dont les sculptures répètent celles qui décorent le larmier à

l'extérieur. On y voit quelques vieilles statues en bois des XVI-XIIème et

XVIIIème siècles, dont celle de saint Uhec en bois polychrome datée du

XVIème siècle ;

![]() la chapelle Saint-Marc (XVIIème

et XIXème siècles), située

au village du Moustoir

(certainement d'origine monastique) et restaurée en 1885 comme semble

l'indiquée la

date 1885 gravée au-dessus de la porte. La sacristie est

plus récente. Le retable en bois polychrome date du XVIIIème siècle

: il est orné d'un tableau représentant saint Marc, ainsi que des statues

de saint Cornély, saint Marc, sainte Marguerite et d'un saint évêque

mitré ;

la chapelle Saint-Marc (XVIIème

et XIXème siècles), située

au village du Moustoir

(certainement d'origine monastique) et restaurée en 1885 comme semble

l'indiquée la

date 1885 gravée au-dessus de la porte. La sacristie est

plus récente. Le retable en bois polychrome date du XVIIIème siècle

: il est orné d'un tableau représentant saint Marc, ainsi que des statues

de saint Cornély, saint Marc, sainte Marguerite et d'un saint évêque

mitré ;

![]() la

chapelle Notre-Dame de Bonne-Encontre, reconstruite au bourg de

Saint-Jean-Brévelay au XIXème siècle et mentionnée en 1930 ;

la

chapelle Notre-Dame de Bonne-Encontre, reconstruite au bourg de

Saint-Jean-Brévelay au XIXème siècle et mentionnée en 1930 ;

![]() l'ancienne

chapelle Sainte-Geneviève (XVIIIème siècle), située sur les bords du

Clé. Il s'agissait d'un édifice rectangulaire mentionné en 1930 ;

l'ancienne

chapelle Sainte-Geneviève (XVIIIème siècle), située sur les bords du

Clé. Il s'agissait d'un édifice rectangulaire mentionné en 1930 ;

![]() la croix de la Grée (1748).

Elle présente un calice gravé sur son soubassement ;

la croix de la Grée (1748).

Elle présente un calice gravé sur son soubassement ;

![]() les trois croix du Pouldu (1928), édifiées

par le père de Maupéou et le père Mathurin Buléon en souvenir de la

chapelle de Saint-Julien du Pouldu, aujourd'hui disparue ;

les trois croix du Pouldu (1928), édifiées

par le père de Maupéou et le père Mathurin Buléon en souvenir de la

chapelle de Saint-Julien du Pouldu, aujourd'hui disparue ;

![]() la croix des saints protecteurs de la paroisse (1929).

Cette croix est inaugurée le 27 octobre 1929 à l'occasion d'une mission ;

la croix des saints protecteurs de la paroisse (1929).

Cette croix est inaugurée le 27 octobre 1929 à l'occasion d'une mission ;

![]() l'ancien

manoir du Pouldu. Siège d'une seigneurie ayant appartenu à la famille

Laurent, puis à la famille Rohan. Il possédait autrefois une chapelle

privée, dédiée à Saint-Julien ;

l'ancien

manoir du Pouldu. Siège d'une seigneurie ayant appartenu à la famille

Laurent, puis à la famille Rohan. Il possédait autrefois une chapelle

privée, dédiée à Saint-Julien ;

![]() le moulin à vent de Kerangal, et les moulins à eau du

Pouldu, de Keranfray, du Laz, de la Forêt, de Quillay, de Sonnan ;

le moulin à vent de Kerangal, et les moulins à eau du

Pouldu, de Keranfray, du Laz, de la Forêt, de Quillay, de Sonnan ;

A signaler aussi :

![]() le dolmen de

Roh-Koh-Coët, situé dans le bois de Goh-Menhir. On y trouve

trois blocs et une table de 6 mètres de largeur ;

le dolmen de

Roh-Koh-Coët, situé dans le bois de Goh-Menhir. On y trouve

trois blocs et une table de 6 mètres de largeur ;

![]() le dolmen de Lann-Douar,

situé dans le Sud de la Claie, non loin du village du Moustoir ;

le dolmen de Lann-Douar,

situé dans le Sud de la Claie, non loin du village du Moustoir ;

![]() les menhirs de Goh-Menhir, de Kerdramel et de Keruzan,

situés non loin du village du Moustoir ;

les menhirs de Goh-Menhir, de Kerdramel et de Keruzan,

situés non loin du village du Moustoir ;

![]() la stèle

christianisée du Moustoir. Une large croix pattée se trouve

gravée sur l'édifice ;

la stèle

christianisée du Moustoir. Une large croix pattée se trouve

gravée sur l'édifice ;

![]() les substructions de l’époque romaine situées dans la lande de

la Vieille-Eglise ;

les substructions de l’époque romaine situées dans la lande de

la Vieille-Eglise ;

![]() le chêne de Kerguen (XIIème siècle), situé à le Pouldu .

le chêne de Kerguen (XIIème siècle), situé à le Pouldu .

![]() la

voie de Vannes à Courseul traverse la commune de Saint-Jean-Brévelay ;

la

voie de Vannes à Courseul traverse la commune de Saint-Jean-Brévelay ;

![]()

ANCIENNE NOBLESSE de SAINT-JEAN-BREVELAY

Au point de vue féodal, Saint-Jean (Saint-Jean-Brévelay) faisait partie de la vicomté de Rohan. Les seigneuries particulières étaient :

1° Brénolo, vers l'est, siège d'une juridiction.

2° Le Feilgé, passé à Plumelec, aux Chesnaye et Lesquen.

3° La Forêt, au sud, siège d'une juridiction.

4° Kerangat, à l'est, aux Quifistre et aux Meignan.

5° Kerbertho, au sud-est.

6° Kercado, au sud.

7° Kergoual, vers le nord-ouest, aux Marcadé.

8° Kerhervé, au sud-est.

9° Kerjagu, passée à Colpo en 1864.

10° Kernicol, au sud-est.

11° Kerusan, aux Prudhomme en 1650, puis aux Kervasic.

12° Moulac, vers l'ouest.

13° Le Pouldu, au nord-est, aux Laurent, et aux Rohan.

14° Le Quenhoet, aux Fresnay, La Haye, Kervazic.

15° Le Quilio, vers le nord-ouest.

16° Saint-Jean-Brévelay, siège d'une juridiction.

17° Sonnan, vers le sud-ouest.

18° Trégonlo, passé à Colpo.

19° Le Vertin, vers le nord, aux Botherel.

A la "montre" (réunion de tous les hommes d'armes) de Vannes du 8 septembre 1464, on comptabilise la présence de 9 nobles de Saint-Jean-Brévelay :

![]() Jehan

DERIAN (15 livres de revenu), remplacé par son fils Bonnabes ;

Jehan

DERIAN (15 livres de revenu), remplacé par son fils Bonnabes ;

![]() Les

héritiers Guillaume DANIELO : défaillants ;

Les

héritiers Guillaume DANIELO : défaillants ;

![]() Jehan

de LESMAYS (25 livres de revenu) : porteur d'une brigandine ;

Jehan

de LESMAYS (25 livres de revenu) : porteur d'une brigandine ;

![]() Guillaume

des PORTES (30 livres de revenu) ;

Guillaume

des PORTES (30 livres de revenu) ;

![]() Jehan

DAMAUX (20 livres de revenu) : porteur d'un paltoc ;

Jehan

DAMAUX (20 livres de revenu) : porteur d'un paltoc ;

![]() Guillaume

de FRESNAY (700 livres de revenu) : défaillant ;

Guillaume

de FRESNAY (700 livres de revenu) : défaillant ;

![]() Les

héritiers Bonnabes GRASLAN : défaillants ;

Les

héritiers Bonnabes GRASLAN : défaillants ;

![]() Guillaume

LE PORTREC (10 livres de revenu) : porteur d'un paltoc ;

Guillaume

LE PORTREC (10 livres de revenu) : porteur d'un paltoc ;

![]() Allain

LESCOUBLE (25 livres de revenu) : porteur d'une brigandine ;

Allain

LESCOUBLE (25 livres de revenu) : porteur d'une brigandine ;

A la "montre" (réunion de tous les hommes d'armes) de Vannes du 4 septembre 1481, on comptabilise la présence de plusieurs nobles de Saint-Jean-Brévelay répartie entre le vicomté de Rohan et Porhoët :

- Vicomté de Rohan :

![]() Jehan

du FRESNAY (400 livres de revenu) : comparaît en homme d'armes ;

Jehan

du FRESNAY (400 livres de revenu) : comparaît en homme d'armes ;

![]() Allain

de LESCOUBLE (10 livres de revenu), remplacé par son fils Jehan : porteur

d'une brigandine, comparaît en archer ;

Allain

de LESCOUBLE (10 livres de revenu), remplacé par son fils Jehan : porteur

d'une brigandine, comparaît en archer ;

![]() Guyon

LE CHAMAIL (20 livres de revenu) : porteur d'une brigandine, comparaît en

archer ;

Guyon

LE CHAMAIL (20 livres de revenu) : porteur d'une brigandine, comparaît en

archer ;

![]() Guillaume

DES PORTES (40 livres de revenu), remplacé par Roland des Portes : porteur

d'une brigandine, comparaît armé d'une jusarme ;

Guillaume

DES PORTES (40 livres de revenu), remplacé par Roland des Portes : porteur

d'une brigandine, comparaît armé d'une jusarme ;

![]() Guillaume

DAMAUX (15 livres de revenu), remplacé par son fils Jehan : porteur d'une

brigandine, comparaît en archer ;

Guillaume

DAMAUX (15 livres de revenu), remplacé par son fils Jehan : porteur d'une

brigandine, comparaît en archer ;

![]() Guillaume

LE PORTIER (20 livres de revenu), remplacé par Jehan de Lorme : porteur

d'une brigandine, comparaît en archer ;

Guillaume

LE PORTIER (20 livres de revenu), remplacé par Jehan de Lorme : porteur

d'une brigandine, comparaît en archer ;

![]() Bonabes

DERYEN (20 livres de revenu), pour son père Jehan : porteur d'une

brigandine, comparaît armé d'une vouge ;

Bonabes

DERYEN (20 livres de revenu), pour son père Jehan : porteur d'une

brigandine, comparaît armé d'une vouge ;

![]() Jacques

de LA LANDELLE (100 livres de revenu), remplacé par Guillaume Le Droyer :

porteur d'une brigandine, comparaît armé d'une vouge ;

Jacques

de LA LANDELLE (100 livres de revenu), remplacé par Guillaume Le Droyer :

porteur d'une brigandine, comparaît armé d'une vouge ;

- En Porhoët :

![]() Pierre

LORET, seigneur de la Villedavy (600 livres de revenu) ;

Pierre

LORET, seigneur de la Villedavy (600 livres de revenu) ;

![]() Allain

LESCOUBLE (25 livres de revenu) ;

Allain

LESCOUBLE (25 livres de revenu) ;

![]() Les

héritiers Jehan de LESMAYS ou LESMAIS (50 livres de revenu) : porteur d'une

brigandine, comparaît en archer ;

Les

héritiers Jehan de LESMAYS ou LESMAIS (50 livres de revenu) : porteur d'une

brigandine, comparaît en archer ;

![]() Jehan

DERYEN (10 livres de revenu) ;

Jehan

DERYEN (10 livres de revenu) ;

![]() Guillaume

LE PORTIER (8 livres de revenu) : excusé ;

Guillaume

LE PORTIER (8 livres de revenu) : excusé ;

![]() Jehan

DAMAUX (15 livres de revenu) : excusé ;

Jehan

DAMAUX (15 livres de revenu) : excusé ;

![]() Pierre

HUX (10 livres de revenu) ;

Pierre

HUX (10 livres de revenu) ;

![]() Les

héritiers Ollivier ER BRENEVAL (100 livres de revenu) ;

Les

héritiers Ollivier ER BRENEVAL (100 livres de revenu) ;

![]() Geffroy

LONGOREC (5 livres de revenu) ;

Geffroy

LONGOREC (5 livres de revenu) ;

![]() Guillaume

DES PORTES (40 livres de revenu) : excusé ;

Guillaume

DES PORTES (40 livres de revenu) : excusé ;

![]() Guillaume

CHAMEL (20 livres de revenu) ;

Guillaume

CHAMEL (20 livres de revenu) ;

![]() Jacques

de LA LANDELLE : excusé ;

Jacques

de LA LANDELLE : excusé ;

© Copyright - Tous droits réservés.