|

Bienvenue ! |

LES ANCIENNES PRISONS DE RENNES |

Retour page d'accueil Retour Ville de Rennes

INTRODUCTION.

L'emprisonnement, base de notre système pénal actuel, n'était pas autrefois considéré comme châtiment. La prison, selon l'ancien droit, ne devait servir que pour la garde des inculpés, « car dure chose serait que le corps d'aucun fût par prison empiré et après le cas enquis s'en allât innocent ».

L'emprisonnement n'était donc qu'une mesure préventive ; d'ailleurs, les châtiments corporels dominaient l'ensemble de la pénalité, et quand l'accusé n'était condamné qu'à la privation de sa liberté, on l'envoyait aux galères. Les prisons étaient toutefois fort nombreuses. Chaque seigneur, chaque fief avait, sa justice, chaque justice sa prison ; le Roi avait les siennes, appelées communément conciergeries, près des Cours supérieures.

On a beaucoup écrit sur les prisons de l'ancien régime, et, en ce qui concerne notre région, M. Dupuy leur a consacré un long et intéressant article dans sa Bretagne au XVIIIème siècle [Note : La Bretagne au XVIIIème siècle. — Les Prisons, par Ant. Dupuy, publié dans les Mémoires de la Société Archéologique d'Ille-et-Vilaine t. XVI, première partie, p. 1]. C'est dans le fonds de l'Intendance des États de Bretagne, conservé aux Archives d'Ille-et-Vilaine, que le savant historien puisa les matériaux nécessaires à la documentation de son excellent Mémoire.

Mais, depuis quelques années, un autre champ d'études est ouvert aux chercheurs, grâce à M. Parfouru, qui fit sortir — on peut dire de leur chaos — les Archives du Parlement de Bretagne. Le triage et le classement que j'en poursuis, sous l'aimable et savante direction de mon maitre, fait parfois mettre la main sur des documents intéressant nos recherches d'histoire locale.

C'est ainsi que de récentes « trouvailles » permettent aujourd'hui d'ajouter quelques pages à l'histoire des anciennes prisons de Rennes, élaborée déjà avec une compétence que notre modeste plume ne saurait approcher. L. D.

![]()

CHAPITRE I

DES BATIMENTS

La FEILLÉE : I Situation. — II. Description. — III. Agrandissements, transformations et réparations. — La TOUR-LE-BAT : IV. Accroissements successifs. — V. Ses défectuosités. — VI. Quelques autres lieux de détention à Rennes.

I. — Les prisons de Rennes, qu'on appelait indifféremment Feillée, Conciergerie [Note : On disait autrefois la Feillée de Rennes et la Conciergerie de la Cour ; cette dernière appellation semble donc désigner plus spécialement le local affecté aux prisonniers du Parlement. Nous ne croyons pas cependant que les détenus de la Cour et ceux du Présidial étaient enfermés dans des chambres distinctes], prisons Saint-Michel, furent construites, d'après le savant jurisconsulte breton Pierre Hévin, vers 1450. Elles étaient situées au fond d'une impasse [Note : Cette impasse existe encore aujourd'hui dans la rue Rallier], à droite de la porte Saint-Michel, et étaient entourées au Nord-Ouest par le mur de la ville, au Sud et à l'Est par des maisons particulières et le siège Présidial.

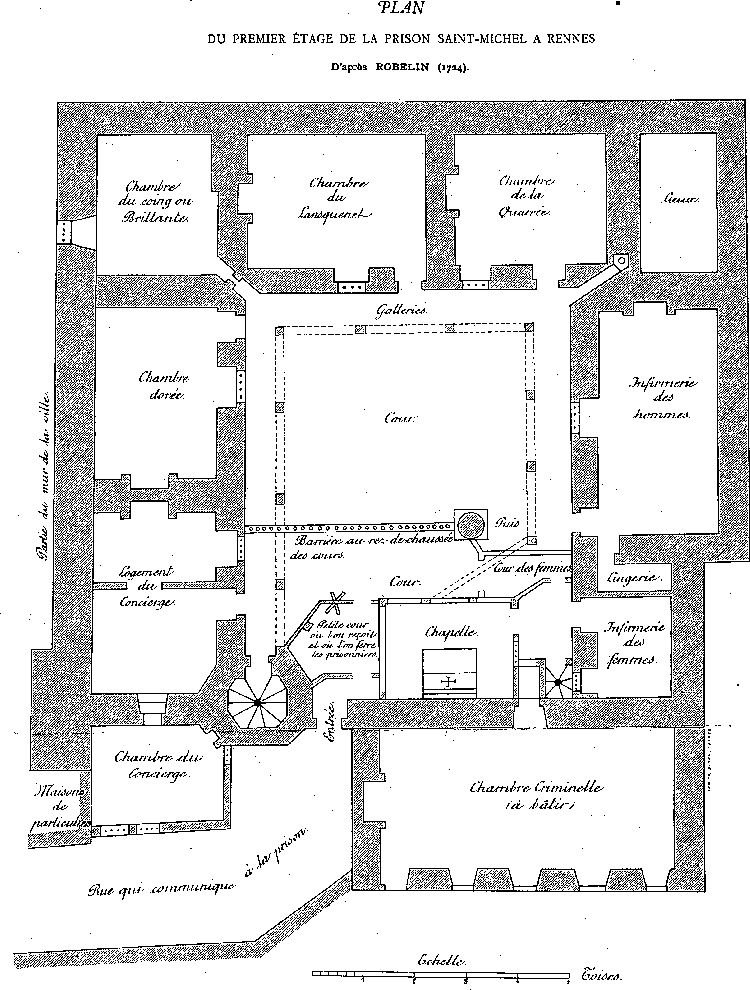

II. — Voyons ce qu'était la Feillée avant 1724, époque où y furent opérés les premiers agrandissements [Note : Le plan ci-joint, que nous avons dressé suivant l'original conservé aux Archives départementales (C, 127), servira à l'intelligence de cette description].

Au rez-de-chaussée, une petite cour d'entrée, que closent deux solides portes, sert à recevoir et à ferrer les prisonniers ; elle communique par un étroit passage à droite avec la prison des femmes, à gauche avec l'escalier qui dessert celle des hommes.

La prison des femmes, située sous la chapelle, consiste en une seule chambre de 15 pieds de long sur 10 de large ; on y entasse pêle-mêle les femmes emprisonnées pour dettes et les malheureuses que la police ou la patrouille fait renfermer, « qui estant infectées de vilaines maladies peuvent facilement les communiquer aux honestes filles et femmes qui s'y trouvent » [Note : Archives départementales, série C, liasse 127]. L'étroite cour qui leur est affectée n'est séparée de celle des hommes que par une barrière en planches, clôture bien fragile et qui ne put empêcher maintes fois des scènes scandaleuses.

La cour des criminels, située au centre des bâtiments, mesure 40 pieds sur 23 ; cinq chambres de force, réservées aux galériens, l'entourent. Dessous sont creusées trois basses-fosses, sans air, froides et obscures ; c'était bien là le véritable locus horribilis que le juriste Bartole exigeait comme condition d'une vraie prison.

Le premier étage comprend : le logement du concierge, avec comme dépendance cave au rez-de-chaussée ; au-dessus des cinq cachots affectés aux criminels se trouvent l'infirmerie des hommes et quatre chambres de détention, dont les noms pompeux contrastent singulièrement avec l'humidité et le mauvais air qui y règnent presque toujours. Ces locaux ont une grandeur moyenne de 6 mètres de long sur 5 de large ; ils sont desservis par une galerie saillante en encorbellement sur la cour principale. A ce même étage se voient encore la lingerie, l'infirmerie des femmes et la chapelle ; près de celle-ci, une porte donne accès de la prison dans la chambre criminelle [Note : C'est dans la chambre criminelle que les magistrats enquêteurs interrogeaient l'accusé et recevaient les dépositions de témoins ; c'est là aussi que le condamné à mort subissait la torture avant d'être livré à l'exécuteur criminel. — Voir à ce sujet la très intéressante étude de M. Parfouru : La Torture et les exécutions en Bretagne aux XVIIème et XVIIIème siècles, Rennes, 1896. (Extrait des Mémoires de la Société Archéologique d’Ille-et-Vilaine t XXV, p. 245)], attenant au Présidial.

Des greniers règnent sur le tout ; ils servent à emmagasiner la paille, les fagots et autres provisions nécessaires au geôlier.

III. — Jetons maintenant un rapide coup d'oeil sur les transformations que subirent les prisons de Rennes, les plus importantes réparations qui y furent faites et les divers locaux qui vinrent suppléer à leur exiguité.

Dès 1590, pendant la Ligue, la Feillée ne pouvant suffire à loger les prisonniers que l'on y amène chaque jour, le Parlement ordonne que les deux tours de Saint-Germain « seront prises et accomodées pour en faire une Conciergerie et y mettre partie des prisonniers » [Note : Arch. du Parl., B, 157. Reg. secrets, n° 72, f° 11 r°]. L'une des tours Saint-Georges a la même affectation en 1597.

En 1626 la peste sévit aux prisons Saint-Michel : les détenus pour dettes sont alors transférés dans une maison proche la ville et les galériens répartis dans la tour du Champ-Dollent et les basses-fosses du Palais-Neuf, situées sous les galeries du rez-de-chaussée [Note : La cour intérieure et le vestibule, en un mot tout le rez-de-chaussée du Palais-de-Justice, avait été construit pour servir de prison : c'était du moins le projet, de la Communauté de Rennes, comme en témoigne un curieux plan dressé en 1618 (ancien B, 5). Mais le Parlement ne voulut point d'un aussi mauvais voisinage et préféra se créer des revenus en louant à des boutiquiers les salles basses de son palais ; ce qu'il fit dès son installation, en 1655]. Les cachots de ce bâtiment sont encore une fois utilisés en 1628, sur la requête du geôlier Jan Pontix, « à ce qu'il plust à la Cour ordonner que les clefs des chambres et basses-fosses du Palais-Neuf lui seroient délivrées, et ce faisant lui permettre d'y mener et conduire les condamnez aux galères et appellans de mort et autres qui etoient mutins et rebelles, pour la seureté et garde d'iceux, attendu les fractures qu'ils auroient faites en ladite Conciergerye depuis les trois mois derniers » [Note : Arch. du Parlem. — Grand'Chambre, min. d'arrêts (11 février 1628)].

Vers la fin du XVIIème siècle, après la démolition des tours Saint-Germain, effectuée en 1649, et depuis que l'on n'incarcère plus dans les tours Saint-Georges, la Tour-le-Bât [Note : La Tour-le-Bât était une ancienne tour des fortifications de Rennes ; elle était située près de la rue Saint-François, actuellement rue Hoche ; c'était une sorte de donjon auquel on accédait par une rampe fort rapide, dont l'entrée était au n° 14 de la rue Hoche actuelle. (Note puisée dans un savant ouvrage de M. le comte de Bellevüe : L'Hôpital Saint-Yves de Rennes. Rennes, 1895, p. 92)] devient une succursale de la Feillée et reçoit annuellement de trente à quarante galériens.

Non seulement les prisons

Saint-Michel deviennent d'une insuffisance de plus en plus notoire au XVIIIème

siècle, mais encore leur délabrement et la malveillance des détenus qui en

profitent vont nécessiter au Domaine du Roi de

nombreuses réparations.

En 1707, les trous profonds creusés par les prisonniers en faisant du feu dans leurs chambres, trous qu'il est urgent de combler au plus vite, font monter l'adjudication des ouvrages à 560 livres [Note : Arch. départ., C, 127].

En 1713, le devis des réparations, dressé par Huguet, architecte, tant à la Feillée qu'à la Tour-le-Bât, s'élève à la somme de 954 livres [Note : Arch. départ., C, 127].

Nous arrivons en 1720, à l'incendie presque général de la haute ville ; le feu, dans la nuit du 24 au 25 décembre, consume la Chambre criminelle, le Présidial et ses archives ; il lèche les murs de la prison, mais ne les atteint pas. Cependant l'alarme est vive à la Conciergerie ; tandis que l'on démolit la couverture des bâtiments et que l'on enlève la paille des greniers, les galériens, affolés par la peur du fléau et l'espoir de recouvrer la liberté, se mettent à enfoncer les portes des basses-fosses. Tous les prisonniers sont immédiatement transférés à la Tour-le-Bât, sur l'ordre du Procureur général, accouru au bruit de la révolte, et le Parlement délègue deux de ses membres pour dresser, sans retard, l'état des réparations les plus urgentes et les plus nécessaires [Note : Arch. du Parlem., B, 420. Reg secrets, n° 335, f° 36 r°].

En 1724, la Ville décide de construire un bâtiment sur l'emplacement du Présidial incendié ; deux chambres sont aménagées au rez-de-chaussée pour « séparer les honestes femmes des autres ; » on rétablit au-dessus la Chambre criminelle et l'on y réserve un logement pour l'aumônier, afin que ce dernier ne soit plus, comme précédemment, éloigné de la prison, et « qu'il puisse estre à la commodité jour et nuit d'administrer les Sacrements aux prisonniers ». L'adjudication des travaux est donnée à l'architecte Le Chevalier, qui prend pour 1,500 livres les matériaux restant du Présidial et reçoit 14,000 livres du Domaine pour l'entière construction des agrandissements demandés. Le réduit situé sous la chapelle, et qui servait de prison aux femmes, devient le logis des guichetiers ; il est éclairé par une fenêtre grillée donnant sur la cour des criminels [Note : Arch. départ., C, 127].

Le 2 février 1740, un incendie éclate à la Feillée, consume les greniers et les charpentes du premier étage et cause d'importants ravages à l'hôtel de Tizé qui leur est contigu. Le propriétaire de cette maison, M. des Nétumières, demande une indemnité de 11,000 livres, tant pour les dégâts matériels subis par son hôtel et les meubles précieux qui ont été brûlés ou volés, que pour la perte de ses locataires, qui ne veulent pas revenir occuper leurs appartements et lui causent ainsi un préjudice de 5,000 livres, prix de deux années de loyer. M. de Nétumières prétend, à l'appui de sa requête, que le feu a pris dans la cheminée de l'infirmerie des hommes, s'est étendu aux greniers remplis de paille et de fagots, et de là au deuxième étage de sa maison, situé à la hauteur des toits de la prison. Mais de nombreuses expertises ne peuvent déterminer l'endroit où l'incendie a commencé ; rien ne prouve que l'hôtel de Tizé n'en soit le point de départ, et M. des Nétumières est débouté de sa demande [Note : Arch. du Parlem. Présidial de Rennes, procès-verbaux, févr. 1740].

Les prisonniers ont été sur-le-champ transférés à la Tour-le-Bât ; ils y restent deux mois, attendant la réfection complète des toitures et des greniers de la Conciergerie. Pour garantir désormais la prison du feu qui pourrait se communiquer par les maisons voisinés, un mur de vingt-huit pieds de hauteur est élevé sur le rempart ; il longe l'hôtel de Tizé et se continue jusqu'à la chapelle. Ces réparations entraînent une dépense de 5,450 livres [Note : Arch. départ., C, 350].

Les nombreux « enfondrement » que font les prisonniers nécessitent de coûteuses reparations en 1757. Deux ans plus tard, c'est encore 1,240 livres qui sont demandées au Domaine du Roi ; le contrôleur général des finances « ne peut voir sans étonnement que l'on propose aujourd'hui pour 1,240 liv. d'ouvrages, attendu qu'on y en a fait pour plus de 3,000 en 1757 » [Note : Arch. départ., C, 127]. Le crédit est toutefois accordé ; on le consacre à la réparation de récentes effractions, à la mise en état des huit grosses chaînes qui servent à conduire les prisonniers de la Conciergerie au Palais, au remplacement de douze paires de menottes brisées par les détenus. Enfin une porte de communication est pratiquée dans le mur de l'appartement du concierge, pour que ce dernier, en cas de révolte aux prisons, ait une issue sur le gros mur de ville et fasse passer par cette voie les secours dont il pourrait avoir besoin. Les soulèvements des prisonniers devenaient, en effet, très fréquents et faisaient courir de grands risques au geôlier. « Cet homme, renfermé dans l'enclos de la prison, n'a nulle issue pour sortir et donner avis de la révolte lorsque les prisonniers se sont emparés de l'escalier et des galeries par lesquelles il peut communiquer avec l'unique porte d'entrée de la prison ; de façon qu'alors il faut qu'il se barricade dans sa chambre, en attendant que les guichetiers aient pu solliciter au dehors le secours nécessaire. Ce geôlier craint d'être quelque jour égorgé dans sa chambre » [Note : Arch. départ., C, 127].

En 1761, nouvelle dépense de 1,560 livres pour réparer une fois encore les vieux murs, dont le délabrement est tel qu'il suffit à un prisonnier de tirer deux ou trois moellons du parement pour que le reste tombe facilement.

A partir de cette époque, révoltes et effractions se succèdent presque sans interruption ; le geôlier n'est plus en sûreté : les prisonniers tentent journellement de parvenir jusqu'à son logement pour l'assassiner, s'emparer des clefs et s'évader. Leur audace, d'ailleurs, s'accroit avec leur nombre ; aussi prend-on le parti, en 1765, de décharger la Conciergerie et de faire quelques réparations à la Tour-le-Bât pour y mettre des galériens : les portes et les croisées du batiment sont fortifiées, une baraque est ainénagée pour loger un concierge, ainsi qu'une petite cour pour faire prendre l'air aux détenus [Note : Arch. départ., C, 127].

Mais voici qu'en 1768, une sérieuse épidémie vient ravager les prisons Saint-Michel et jeter l'émoi par toute la ville. Les appréhensions justifiées du public, qui craint que la contagion ne le gagne, les plaintes journalières du concierge, qui ne peut empêcher les « enfondrements » des prisonniers, enfin les représentations continuelles du Parlement sur le mauvais état des geôles, déterminent Mgr le comte d'Agay, intendant de Bretagne, à faire une visite exacte de ces prisons. L'expertise déclare « qu'elles ne reçoivent qu'un jour très obscur par des cours trop étroites, où l'air est corrompu par le trop grand nombre de prisonniers resserrés dans des espaces aussi peu étendus » [Note : Arch. départ., C., 114]. L'agrandissement de la Conciergerie est décidé : il s'impose d'autant plus que le nombre des détenus augmente journellement depuis 1772. Une ordonnance de cette année renvoie, en effet, à la Sénéchaussée de Rennes la connaissance de tous les crimes qui se commettent sur les fiefs des seigneurs, dans l'étendue de la province.

IV. — Aucun agrandissement ne peut être fait à la prison Saint-Michel, car les terrains voisins « sont occupés par des maisons et établissements utiles au commerce et par plusieurs hôtels » [Note : Arch. départ., C., 114]. On décide d'acquérir aux environs de la Tour-le-Bât un terrain suffisant pour y élever une prison « forte et commode » et dont la tour formerait le centre. Mais ni la Ville ni le Domaine du Roi [Note : Le Domaine du Roi continua à solder les dépenses faites aux prisons de Rennes malgré l'arrêt du Conseil du 17 octobre 1773 qui porte « qu'à l'avenir les réparations et entretien des prisons seront à la charge des villes ». Il existe d'ailleurs aux Archives municipales (liasse n° 266) un long Mémoire de la Communauté tendant à prouver l'impossibilité où elle se trouve de satisfaire aux charges énoncées par l'arrêt du Conseil] ne veulent se charger des frais considérables, évalués à 100,000 livres, que cette construction entraîne ; aussi se contente-t-on, en 1775, de réparer la vieille Feillée et de mettre la Tour-le-Bât en état de recevoir soixante à quatre-vingts prisonniers.

Chaque chambre des quatre étages de la tour est aménagée à cet effet, ainsi que le donjon qui servait aux maîtres chirurgiens de Rennes « pour faire des dissections et des démonstrations d'anatomie ». Un mur de circonvallation est construit au pied du bâtiment, pour empêcher la fuite des prisonniers qui parviendraient à s'évader par les croisées.

Ces ouvrages sont à peine achevés que le Parlement vient adresser de nouvelles plaintes sur le mauvais air et l'insuffisance des infirmeries de la Conciergerie, l'intolérable situation de la prison des femmes, « placée dans une espèce de souterrain presque sans jour ». Il est fait droit aux requêtes de la Cour et, en 1778, ces locaux sont transférés à la Tour-le-Bât, près de laquelle on élève deux nouveaux bâtiments : le premier, composé d'un rez-de-chaussée et d'un étage, est réservé aux femmes, pour leur prison et leur infirmerie ; le second, de même élévation, contient l'infirmerie des hommes, la chapelle, le logement du geôlier. Deux cours, entourées de murs, séparent les prisonniers de l'un et l'autre sexe ; la tour est, de plus, exhaussée d'un étage.

Ce second accroissement devait considérablement décharger la Conciergerie, mais le mauvais état de cette dernière en rendait l'entretien toujours très dispendieux. C'est pourquoi l'on décide en 1779 d'augmenter une dernière fois la Tour-le-Bât et d'en faire la seule prison de Rennes : des cachots sont aménagés dans les caves des bâtiments et un second étage est élevé sur les premiers déjà existants, car on ne peut songer à construire de nouveaux édifices, le terrain de la Tour-le-Bât se trouvant resserré entre les fossés de la ville et le jardin des Cordeliers [Note : Tous ces détails sur l'agrandissement de la Tour-le-Bât sont contenus dans un Mémoire adressé au Parlement par l'ingénieur Even. (Archives du Parlem. — Grand'Chambre, procès-verbaux, mars 1782)].

V. — Ces agrandissements successifs, effectués à trois reprises différentes, devaient amener des défectuosités dans leurs constructions. Elles furent en effet constatées dans la visite que fit le Parlement, le 13 février 1782, à l'achèvement des travaux : les trois cachots sont d'une humidité telle « qu'il n'est pas possible d'y retenir un prisonnier sans risquer qu'il perde la vie, attendu qu'il n'y a point d'air, ni de jour ; » le concierge ne sera jamais en sûreté, ayant des détenus au-dessus et au-dessous de son logement ; aucune pièce ne peut servir de chambre criminelle, etc. L'ingénieur Even, chargé depuis 1765 de la direction des travaux de la Tour-le-Bât, est sévèrement blâmé « d'avoir constitué le Roi dans une dépense d'environ 100,000 livres » qui, en fin de compte, ne donnait point le résultat projeté : la suppression de la prison Saint-Michel [Note : Arch. départ., C, 128].

Un nouveau bâtiment est élevé en 1784 à la Tour-le-Bât ; mais on n'en conserve pas moins l'ancienne Conciergerie, qui, de 1780 à 1789, coûte encore au Domaine plus de 40,000 livres [Note : Arch. départ., C, 128].

VI. — Rennes comptait quelques autres lieux de détention en dehors de la Feillée et de la Tour-le-Bât.

L'évêque, comme seigneur temporel, avait sa prison ; elle était connue sous le nom de « prison du manoir épiscopal, » et se trouvait, croyons-nous, dans le bâtiment donnant sur la rue de la Cordonnerie, à gauche, en entrant dans la cour principale [Note : Nous ne connaissons de l'ancien palais des évêques de Rennes que la description qu'en donnent deux procès-verbaux de 1732 et 1761, relatés dans une curieuse étude de M. Parfouru Les comptes d'un évêque et les anciens manoirs épiscopaux de Rennes et de Bruz au XVIIIème siècle. Rennes, 1895. (Extrait des Mémoires de la Soc. Arch. d'Ille-et-Vil., t. XXIV, p. 221). Les experts, dans le constat de leurs visites à l'évêché de Rennes, ne parlent que « d'un endroit dont la face est sur la place Saint-Pierre et le retour sur la rue de la Cordonnerie, lequel servoit autrefois de prison et maintenant de bûcher et de latrines pour les domestiques ». Ce cachot, à notre avis, devait dépendre de la prison, mais ne constituait point seul la prison du manoir épiscopal, dont le confortable, et par là même l'étendue, nous sont témoignés au XVIIème siècle par les nombreuses requêtes de prisonniers de la Feillée, qui, malades, demandent au Parlement leur transfert au manoir épiscopal].

Les « fols, vagabonds, filles et femmes publiques et de mauvaise vye » sont enfermés dans les tours de Toussaint et de Gaye, près la Porte-Blanche ; l'entretien de ce dernier local, la nourriture des détenus, les gages du concierge et de « deux archers chasse-gueux, » coûtent 1.500 livres, pris tous les ans sur les deniers d'octroi de la ville [Note : Arch. départ., C, 340].

Le couvent de la Trinité [Note : Ce couvent était situé sur la place de la Trinité actuelle] renferme, sur la demande des familles, « les personnes se livrant à la débauche, à la dissipation, ou pour cause de démence, d'aliénation, de projet de mariage mal assorti » [Note : Arch. départ., C, 196].

Le Bon-Pasteur, bâti en 1750, donne nourriture et asile aux filles « qui par fragilité tombent dans le péché et s'en veulent retirer ».

En 1767, suivant

l'arrêt du Conseil d'État du 21 septembre, une « maison de force et de

correction » s'installe dans la maison Aubert du Lou, rue Huë (sur l'emplacement

actuel du monastère des Carmélites du faubourg de

Paris). Cet établissement, qui tenait à la fois de la prison et de l'hospice,

fut transféré en 1772 dans le Petit-Séminaire de la rue Saint-Hélier, qui lui

même vint occuper le couvent des Catherinettes. Enfin, en

1776, la Maison de

correction fut transformée en Dépôt de mendicité ; la Révolution lui donna une

troisième et dernière affectation.

![]()

CHAPITRE II

DES GEOLIERS

I. — Nomination. — II. Réception, — III. Devoirs des geôliers : Ordonnance de 1670. — IV. Recettes et dépenses : Supplique du geôlier Briand, — V. Nombreuses infractions aux règlements : Remontrances contre le geôlier Goarder.

I. — Le gardien d'une prison était ordinairement désigné sous le nom de geôlier ou concierge [Note : La prison s'appelait aussi chep, de cippus, nom des entraves qu'on mettait aux pieds et aux mains, ce qui faisait donner au gardien le nom de ceppier ou cheppier. (Darsy, Les Prisons en Picardie, publié dans les Mémoires de la Société des Antiquaires de Picardie, tome XXVI, 1880, p. 289) — Nous n'avons pas trouvé cette appellation pour les geôliers des prisons de Rennes] ; des guichetiers l'aidaient dans son service.

Le criminaliste flamand Damhoudère, pénétré de l'importance des fonctions du geôlier, qui était autrefois le seul chef d'une prison, exhortait les juges de son temps a apporter beaucoup de discernement dans le choix de ces gardiens. Voici les qualités qu'il leur demandait : « Hommes de bien, pleins de coeur, doux, affables, consciencieux, craignant Dieu, soigneux de procurer le nécessaire aux prisonniers et de les consoler, se conduisant vis-à-vis d'eux comme un bon père de famille, leur prêtant aide dans leurs nécessités et soulagement dans leurs misères, ne souffrant rien de mal ou de déshonnête, ni exaction, ni fourberie, en un mot, aucun méfait de la part de qui que ce soit dans la prison » [Note : Josse de Damhoudère, Practique judiciaire à causes criminelles, chap. xvij].

La réunion de toutes ces qualités aurait été d'une rencontre trop difficile pour qu'on l'exigeât ; aussi ne demandait-on au postulant qu'un certificat de bonne vie et moeurs attesté par le recteur de sa paroisse et quelques notables habitants de la ville. Toutefois, « aucun ne peut être reçu geôlier des prisons, dit l'ordonnance de 1535 (chap. XXI, art 1er), s'il n'est pur lay ni marié, portant continuellement habit rayé ou partye ou soit sans tonsure ».

La nomination des geôliers subit trois phases successives. Elle fut d'abord l'attribution exclusive de l'autorité royale ; des lettres de provision furent ainsi octroyées, pour « la garde des prinsons et feuillée de Rennes, » à Mes Pierre Le Faye, Jan Luxembourg, Jullien Pihier, Jan Rabaste, Charles Ducreux. Mais la réception de ce dernier, en 1579, souleva un différend que le Parlement de Bretagne fut appelé à trancher : Me Claude Regnier, huissier de la Cour, s'opposait à l'entérinement des lettres royales accordées à son collègue Ducreux, sous prétexte que la geôle de Rennes lui avait été adjugée à 250 écus, lors du décès de Me Jan Rabaste [Note : Arch. du Parlement. — Grand'Chambre min. d'arrêts (25 sept. 1579)]. La Cour débouta Regnier de son opposition ; Ducreux versa la caution ordinaire de 2,000 écus et fut reçu gardien de la Feillée ; toutefois, il fut arrêté « que vacation advenant dudit office, le Roi sera supplié de ne pourvoir aucun en titre d'office de ladite charge, et en laisser la disposition à la Cour pour y commettre homme capable et suffisant, et sans que la Conciergerie puisse être baillée à ferme, pour obvier aux abus et malversations qui ordinairement s'y commettent » [Note : Arch. du Parlem., B, 136. — Reg. secrets, n° 51, f° 16 r°].

L'exécution de cette dernière clause fut de courte durée ; nous voyons, en effet, dès 1599, le Parlement pourvoir au remplacement du geôlier Ballue et ordonner « qu'il sera procédé au bail à ferme de la Conciergerie, à qui plus le voudra prendre » [Note : Arch. du Parlem., B, 136. — Reg. secrets, n° 51, f° 16 r°]. Cet affermage des prisons était une source de revenus pour le Domaine du Roi, mais causait une brèche trop profonde dans le budget du geôlier pour que ce dernier ne cherchât pas à s'en dédommager. Nous le verrons souvent dans le cours de cette étude, le concierge de la prison ne sait quels moyens inventer pour soutirer l'argent du malheureux détenu confié à sa garde. C'est en vain que l'ordonnance de 1670 (art. 14) essaie de mettre fin à ces exactions en menaçant les coupables d'une punition exemplaire ; il faut la déclaration du 11 juin 1724 pour faire sinon disparaître complètement les abus, du moins tempérer l'avidité des gardiens.

Par cette ordonnance [Note : Arch. du Parlem., B. 36. — Reg. d'enreg., n° 34, f° 245 v°], Louis XV distrait les prisons de son Domaine et décharge le geôlier « de payer aucune chose pour le loyer et ferme des prisons ». Le choix de ces agents incombe, à partir de cette époque, au Procureur général du Roi, qui doit présenter à la Cour « des personnes capables et suffisantes, » et munies de leur certificat de bonne vie et mœurs.

II. — Appelé devant la Cour, chambres assemblées, le postulant prête serment de bien et fidèlement exercer sa charge et d'observer les règlements ; un conseiller est ensuite commis pour procéder à son installation, rapporter procès-verbal, en présence du Procureur général ou de l'un de ses substituts, « de l'état des geôles, du nombre des prisonniers, des meubles et ustensiles nécessaires à la garde desdites geôles, » et en charger le nouveau titulaire.

III. — Les devoirs du geôlier sont énumérés tout au long dans l'ordonnance du mois d'août 1670, qui constitue le dernier état de la législation criminelle antérieurement à la Révolution.

En voici les principaux articles :

ART. 2. — Tous concierges et geôliers exercent en personne et non par aucun commis, et sauront lire et écrire.

ART. 6. — Tenus d'avoir un registre relié, coté et paraphé par le juge, feuillets qui seront séparés en deux colonnes pour les écrous et recommandations, et pour les élargissements et décharges [Note : Ces registres d'écrous, disparus dans beaucoup de villes, sont conservés aux Archives d'Ille-et-Vilaine ; ils remontent à 1686 et se poursuivent, sans interruption, jusqu'à l'an VIII pour la Tour-le-Bât, et l'an XI pour la prison Saint-Michel. Antérieurement à 1686, quelques nomenclatures des détenus à Rennes peuvent être recherchées dans les procès-verbaux de « visites générales des prisons » (voir chap. III). Pour les années 1675 et 1676, les « rôles » des prisonniers de la Conciergerie se trouvent insérés dans une documentée et trés savante étude de M. l'archiviste Lemoine : La Révolte dite du papier timbré en Bretagne. Paris, 1898. Documents judiciaires, p. 248 et 253].

ART. 7. — Auront encore un autre registre coté et paraphé pour mettre par forme d'inventaire les papiers, hardes et meubles desquels le prisonnier aura été trouvé saisi.

ART. 10. — Défendons à tous geôliers, greffiers et guichetiers, et à l'ancien des prisonniers appelé doyen ou prévôt, sous prétexte de bienvenue, de rien prendre des prisonniers en argent ou vivres, quand même il serait volontairement offert, ni de cacher leurs hardes ou de les maltraiter et excéder, à peine de punition. exemplaire.

ART. 21. — Visiter les prisonniers enfermés dans les cachots au moins une fois par jour.

ART. 25. — Aux prisonniers pour crime, leur sera fourni par le geôlier du pain, de l’eau et de la paille bien conditionnée, suivant les règlements.

Le Parlement de Bretagne fut souvent obligé de rappeler aux gardes de la Feillée les sages dispositions édictées par Colbert ; nombreux sont les « arrêts de règlement » qui les confirment tout en les développant.

IV. — Pour la paille qu'il fournit, pour ses frais de gîte et de geôlage, c'est-à-dire de logement et de garde, le geôlier perçoit un droit variant suivant la qualité des prisonniers : un sou par jour pour un criminel, trois sous pour un prisonnier pour dettes.

Aux détenus qui en ont le moyen, il donne un lit à une place pour cinq sous par jour ou à deux places pour trois sous. Il délivre des extraits d'écrou à raison de dix sols. Enfin, le concierge réalise quelque bénéfice sur son débit de boissons [Note : Les geôliers, à Rennes, ne payaient pas le « devoir d'impôt et billot » pour le vin consommé dans les prisons ; ils n'étaient astreints qu'à la taxe du « sol et liard pour pot de vin » (Carré, Le Parlement de Bretagne après la Ligue, chap. XI, p. 235)], lieu de rendez-vous de la plupart des détenus qui vont y consommer leurs allocations et « n'ont plus ensuite de quoi acheter du pain et deviennent souvent malades de faim » [Note : Arch. départ., C, 128].

Il est curieux de remarquer que les geôliers des XVIème et XVIIème siècles se contentaient de leur maigre salaire, bien qu'ils eussent à payer pour exercer leur charge une forte caution ou un fermage assez élevé, tandis que ceux du XVIIIème s., déchargés de cette dernière redevance par l'ordonnance de 1724, ne font que se plaindre au Contrôleur général des Finances « que le produit de leur place ne fournit pas de quoi subvenir à leur subsistance et à celle de leur famille » [Note : Arch. départ., C, 134]. (Les anciens gardes des prisons de Rennes, comme ceux d'ailleurs de tout le royaume, se dédommageaient, il est vrai, du prix de leur ferme en commettant de nombreuses exactions envers les prisonniers).

D'ailleurs, pour se rendre compte de la situation pécuniaire du geôlier, il suffit d'entendre la requête que celui de la prison Saint-Michel présente au Parlement le 4 juillet 1785 [Note : Arch. du Parl. — Tournelle, minutes d'arrêts] ;

« A

NOSSEIGNEURS DE PARLEMENT,

Supplie humblement François-Yves

Briand, concierge des prisons de la Cour.

Disant que vous serez peut-être étonnés d'entendre votre suppliant vous porter des plaintes sur la misère qu'il éprouve dans son état par les charges qui y sont joinctes ; état dans lequel cependant, par les risques qu'on y court, devrait remplir l'imagination de celui qui l'occupe de l'espoir d'une fortune ; et l'étonnement sera encore plus grand pour vous, Nosseigneurs, si on a cherché à vous persuader que Briand était riche, et ce seulement pour lui nuire.

Daignez suspendre votre jugement et prêter un moment «'attention à son discours, vous verrez et vous saurez que loin d'être riche, son état ne peut le conduire qu'à la misère ».

Suit l'exposé de la recette annuelle :

1° Frais

de gîte et geôlage pour une moyenne de 120 prisonniers

par jour, à raison d'un sol : 2,190 liv.

2° Sur ces 120 prisonniers, 20

au plus laissent 3 sols en sus de leur solde pour coucher dans des lits, ce qui

donne un bénéfice de : 1,095 l.

3° La Conciergerie ne

renferme qu'un prisonnier pour dettes, ce qui fait un surcroît de bénéfice de 2

sols par jour : 36 l.

4° Délivrance d'environ 200 extraits d'écrou par an, à

raison de 10 sols pièce : 100 l.

5° Bénéfice sur la

boisson vendue : 800 l.

Total : 4,221 l.

« Si votre suppliant, dit notre geôlier, avait le quart de la somme de 4,221

liv. qu'il porte en recettes pour subsister lui et sa famille, il ne se

plaindrait pas, mais après avoir vu les dépenses qu'il est obligé de faire

tant pour fournir la paille et l'eau que pour la garde, la sûreté et la

propreté des prisons, il sera aisé de voir qu'il ne lui reste pas de quoi

vivre ».

Voyons donc ces dépenses :

1° Achat de 60 milliers de

paille, à raison de 25 livres le millier, « prix qui augmentera rapport au tems

actuel qui est contraire à l'accroissement de toutes les productions de la

terre » : 1,500 l.

2° Fourniture d'eau potable

[Note : L'eau du puits de la prison ne pouvait servir qu'à l'arrosage] : 500 l.

3°

Salaire des 3 guichetiers, à chacun desquels il donne

15 liv. par mois « et leur fournit en outre des lits, des meubles, de la

boisson, du bois, du charbon et de la chandelle, dépense extraordinaire qu'il

est obligé de faire, sans quoi il n'en trouverait pas, qu'on ne peut pas porter

à moins de 300 liv. par an » : 840 l.

4°

Consommation de chandelle nécessitée par les visites de nuit « et même pendant le

jour, car on ne s'apercevrait pas d'un enfondrement recouvert ; » feu et lumière

fournis au guichetier durant sa veille, toutes dépenses estimées à 15 sols par

jour : 273 l. 15 s.

5° Bris fréquent des baquets

d'aisances placés dans les chambres des prisonniers : 40 l.

6° Entretien des lits accordés aux détenus qui en font la demande et de ceux que

ce geôlier « par humanité fournit aux femmes pour le sol par jour qu'il a

d'elles » : 400 l.

7° Frais de capitation : 85 l.

8°

Nourriture et entretien du prisonnier qui aide à servir dans son débit de

boissons : 200 l.

9° Enfin, l'usage voulant que dans les

prisons de Rennes les détenus reçoivent le prix de leur subsistance, au lieu de

la leur donner en nature comme l'exigent les règlements, Briand est obligé de

convertir les pièces de 6 et de 3 livres en liards et sols marqués ; sur la

quantité de ces derniers, il s'en trouve toujours quelques mauvais, ce qui lui

porte un préjudice annuel d'environ : 50 l.

Total : 3,888 l. 15 s.

Les dépenses, comparées aux revenus, ne laissent donc au geôlier qu'un bénéfice annuel de 332 liv., somme insuffisante, il est vrai, « pour nourrir et entretenir lui et sa famille, l'indemniser de ses veilles, de la peur, de la crainte et des transes qu'il éprouve ».

Toute autre, d'après Briand, est la situation du concierge de la Tour-le-Bât : chacun des nombreux prisonniers pour dettes qui s'y trouvent lui rapporte trois sols par jour, les vagabonds enfermés par la police ou la patrouille vingt-cinq sols ; un guichetier suffit à garder les détenus ; on n'y passe pas de veilles ; l'entretien des lits est insignifiant, etc.

En fin de compte, le geôlier de la prison Saint-Michel demande un traitement annuel ou l'adjudication par le Domaine des fournitures de pain, d'eau et de paille. La Cour ne lui accorda qu'un sol d'augmentation par jour et par prisonnier [Note : Arch. du Parlem. — Tournelle, min. d'arrêts (20 août 1785). — Déjà, en 1769, Briand s'était fait décharger du paiement de 120 livres qu'il payait annuellement à l'exécuteur criminel pour « donner la torture » aux condamnés. (Arch. départ., C, 128)].

Briand fut un des rares gardiens des prisons de Rennes qui remplirent consciencieusement leurs devoirs.

Jetons un coup d'œil rapide sur l'honnêteté de ses prédécesseurs.

V. — Damhoudère a dénoncé et flétri les infamies des geôliers de son temps : « Tot sceleribus coinquinati, tot tamque fœdis vitiis diffamati ». Il les réprésente livrés à l'ivrognerie et à la débauche, souillés des plus ignobles passions et avilissant la justice [Note : Damhoudère, loc. cit., chap. xvij].

En ce qui concerne nos anciennes prisons, le choix de leurs geôliers fut rarement heureux ; presque tous eurent maille à partir avec la justice et à répondre devant le Parlement de leurs nombreuses et incessantes contraventions aux règlements.

Les uns donnent à leurs pensionnaires, bien entendu moyennant finances, la permission de sortir des prisons et de « vacquer par la ville » : tels Pierre Le Faye (1556) [Note : Arch. du Parlem., B, 90. — Reg. secrets, n° 5, f° 18 v°], Jan Odion (1607) ; ce dernier, cédant à la prière d'un prisonnier de marque, M° Pierre de Beaulieu, conseiller au Parlement de Bordeaux, qui ; désireux d'assister à la procession du Sacre, alla la voir passer dans une maison de la rue de la Cordonnerie (nunc rue de la Monnaie), accompapé de la geôlière et de cieux de ses « serviteurs » [Note : Arch. du Parlem., B. 193. — Reg. secrets, n° 108, f° 43 v°].

D'autres vont plus loin encore et se permettent de rendre la liberté aux détenus qui leur sont confiés, ou facilitent leur évasion. Tel Jean Ballue (1599), qui, de sa propre autorité, gracie un nommé Gérard ; la Cour fait tout d'abord emprisonner ce geôlier au manoir épiscopal et le destitue, puis accueillant sa requête, le rétablit dans sa charge, sous condition qu'il renforcera sa caution et retrouvera l'évadé [Note : Arch. du Parlem., B, 177. — Reg. secrets, n° 92, f° 18 r° et 22 v°]. Tels encore Jouet (1665), reconnu coupable d'avoir favorisé la fuite du sénéchal de Marcillé, emprisonné pour concussion [Note : Arch. du Parlem., B, 310. — Reg. secrets, n° 225, f° 48 r° et suiv.] ; Brissot (1690), qui « fait si mal son devoir que l'on voit fréquemment les prisonniers s'évader, et encore récemment depuis deux jours, ce qui a donné lieu d'en faire des plaintes réitérées au fermier du Domaine, a ce qu'il eût à y donner ordre, ce qu’il n'a point fait et cause par sa négligence des désordres irréparables » [Note : Arch. du Parlem., B, 310. — Grand'Chambre., min. d'arrêts sur remontrances (16 décembre 1690)].

Certains autres, comme Geslin (1617), refusent de recevoir les « coureurs de pavés, » s'il n'y a caution qui réponde de leur dépense. Cette infraction motive une remonstrance du Procureur general du Roi, qui ne peut faire exécuter les décrets de prise de corps et « qu'ainsi demeurent impunis de grands dérèglements et crimes atroces ». La Cour enjoint à Geslin de « recevoir la charge » de tous ceux qui seront conduits à la Conciergerie [Note : Arch. du Parlem., B, 310. — Grand'Chambre, min. d'arrêts sur remontrances (25 septembre 1617)].

Beaucoup de ces peu scrupuleux gardiens ne fournissent pas aux prisonniers la quantité de pain qu'ils leur doivent ; c'est pour ce fait que Jacques Le Bez (1597) se voit « condamné à dix écus d'amende et incarcéré au manoir épiscopal jusqu'au paiement de ladite somme » [Note : Arch. du Parlem., B, 173. — Reg. secrets, n° 88, f° 49 v°].

Enfin d'autres, et c'est le plus grand nombre, font subir toutes sortes « d'excès et outrages » aux misérables qui doivent plier sous le poids de leur autorité et de leurs mauvais instincts.

Il est rare que les prisonniers se plaignent de leur geôlier, tant est grande la crainte que ce dernier leur inspire. Nous relevons cependant, en 1735 [Note : Arch. du Parlem. — Tournelle, minutes d'arrêts sur remontrances (26 nov. 1735)], une remontrance du Procureur général du Roi, relatant à la Cour les plaintes qu'il a reçues contre le geôlier Goarder :

Le concierge et sa femme logent de mauvaise boisson et la vendent plus cher que dans les cabarets de la ville ; tandis qu'ils donnent aux détenus qui font valoir leur débit la liberté de boire jour et nuit, de s'enivrer et de faire du désordre, ils persécutent ceux qui ne consomment pas. Les aumônes que l'on donne à la geôlière pour être partagées aux prisonniers ne le sont qu'aux clients assidus de la buvette. Ces gardiens menacent de « dépouiller » ceux qui sortent sans payer la boisson qu'ils ont prise ; ils laissent leurs guichetiers rançonner ceux qui désirent entrer dans la prison pour voir ou soulager les détenus : un fils a été obligé de payer pour qu'il lui soit permis de voir son père ; ils enferment les prisonniers comme il leur plaît, dans les cachots ou dans les chambres du premier étage. Moyennant la forte somme, il est des détenus qui couchent dans l'appartement même du geôlier ; d'autres s'en vont le soir chez eux et reviennent le matin en prison. Il faut reconnaître que ceux-ci avaient plus de conscience que leurs gardiens et leur délicatesse paraît quelque peu excessive.

« A toutes ces exactions, et concussions, dit la remontrance, il faut ajouter les manières dures, les paroles outrageantes et les mauvais traitements dont le concierge et sa femme se servent contre les prisonniers et prisonnières pour les persécuter. Lors des visites, pendant la nuit, les guichetiers affectent d'ouvrir et de pousser les portes avec tant de violence qu'il se fait un bruit que l'on entend de toutes parts et interrompt le sommeil des prisonniers ; on leur porte la lumière si près du visage que plusieurs ont couru risque d'être brûlés, et ces guichetiers ne se croyant pas assurés que les femmes soient au lit, pour leur voir la tête, ils en cherchent des certitudes ailleurs ». Malheur au détenu qui veut se plaindre de ces procédés, on le menace de la basse fosse.

La Cour ordonna l'information immédiate des faits ci-dessus rapportés par son Procureur Général et commit un conseiller pour « descendre en la Conciergerie et y recevoir les dépositions des détenus ».

Cette dénonciation tardive des prisonniers contre leurs geôliers ne fit qu'irriter la colère de ceux-ci ; chaque jour, ils semblent prendre à tâche de créer contre eux des griefs nouveaux, qui vinrent encore s'ajouter aux charges déjà recueillies :

Plusieurs prisonniers, nous apprend une seconde remontrance [Note : Arch. du Parlem. Tournelle, min. d'arrêts sur remontrances (9 juin 1736)], sont restés près d'un mois sur la terre des cachots, sans paille, bien que les règlements prescrivent au geôlier d'en fournir quinze livres tous les lundis : ils tombent malades à la suite de ce cruel régime, et les guichetiers refusent d'avertir le médecin si on ne leur donne trois sols ; ces derniers retiennent le tiers de la somme que les détenus leur comptent pour l'achat en ville de ce qu'ils ont besoin. « Les guichetiers ont pris la perruque d'un jeune homme qui allait visiter un de ses amis, parce qu'il ne voulut rien donner à ces gardiens, et ils ne la lui rendirent qu'après avoir été payés... ».

Nous n'en finirions point si nous voulions narrer en détail toutes les prévarications de Goarder et de sa digne compagne, qui furent destitués de leur charge et remplacés par Charles Briand [Note : Arch. du Parlement, B, 440. — Reg. secrets, n° 355, f° 52 v°].

Nous nous sommes particulièrement étendus sur ce geôlier, en raison de la diversité de ses méfaits et de son dossier, qui se trouve presque entièrement conservé dans les Archives criminelles du Parlement de Bretagne, malheureusement si incomplètes.

Tel était Goarder ; tels furent, pour la plupart, ses nombreux prédécesseurs ; tels étaient, d'ailleurs, en général, tous les geôliers, qui, suivant Howard, « avaient des âmes d'airain, pour lesquelles le bruit des chaines, mêlé aux cris des victimes, a quelque chose d'harmonieux qui les habitue aux horreurs du métier qu'ils exercent » [Note : John Howard, Etat des Prisons, vol. I, p. 8].

![]()

CHAPITRE III

DES PRISONNIERS

I. Diverses catégories de prisonniers. — II. Leurs devoirs. — III. Nourriture et entretien. — IV. Charité publique : aumônes et fondations. — V. Hygiène des prisons : transfert des malades, aumônier, cimetières. — VI. Lenteur des procès criminels : remontrance du procureur général (1758). — VII. Evasions, révoltes et désordres. — VIII. Visite des prisons.

I. — La population des prisons peut se diviser en quatre catégories : les prisonniers pour dettes, enfermés sur la requête de leurs créanciers ; les soldats déserteurs, les criminels et les prisonniers de police. Ces derniers comprennent les tapageurs nocturnes et les ivrognes, qui vont passer quelques heures en prison moyennant un droit d'entrée et de sortie de 24 sous ; les mendiants et les vagabonds, qui pullulent à Rennes et dans la province, malgré les ordonnances royales et les nombreux arrêts du Parlement. Au XVIIIème siècle, nous voyons, en effet, appliquer la peine de cinq ans de galères à « tous mendians valides de l'un et l'autre sexe, vagabonds, gens sans aveu, filles el femmes publiques et débauchées » qui sont prises par la ville ; les mendiants impropres à servir le Roi comme forçats sont embarqués « pour les isles étrangères, pour les peupler et y habiter sans qu'ils puissent revenir, sans permission de Sa Majesté, sous peine de la vie » [Note : Arch. du Parlem., B, 311. — Reg. secrets, n° 226, f° 35 v°]. Plus tard, une ordonnance de 1776 prescrivit l'établissement d'un dépôt de mendicité, mesure charitable mais inefficace, puisqu'en 1787 l'intendant Bertrand de Molleville declare « qu'on peut évaluer le nombre des mendiants de Bretagne au quart des habitants, » et que Rennes en compte au moins dix mille qui errent par les rues [Note : Arch. départ., C, 124].

Déserteurs et prisonniers de police ne font qu'un court séjour aux prisons de la Tour-le-Bât ; les premiers sont conduits à l’île de Ré ou renvoyés à leur corps ; les seconds sont dirigés vers le dépôt de la rue Saint-Hélier.

Il n'en est pas de même des criminels, dont les procès sont traînés en longueur et qui, après une dure prévention, vont attendre dans les basses fosses le passage de la chaine des galériens [Note : Au XVIIème siècle, cette chaîne partait tous les six mois, et même, à la suite de certains désordres dus à la mauvaise garde des « comittes » chargés de conduire les condamnés à Marseille, la Cour arrêta, le 28 février 1636, que le commissaire général des galériens « prendrait domicile en cette ville de Rennes et enlèverait de la Conciergerie les condamnés aux galères, lorsqu'ils seront au nombre de trente pour faire chaîne, à faute de quoy demeureront lesdits condamnés à ses frais ». (B, 251. — Reg. secrets, n° 166, f° 7 v°). Cette sage mesure tomba peu à peu en désuétude et la chaîne ne passait plus qu'une fois par an, à la fin du XVIIIème siècle].

II. — Les mêmes arrêts qui réglementent les devoirs du geôlier prescrivent ceux du détenu. Le prisonnier, ne peut avoir « escritoire, encre ne papier » [Note : Ordonnance de 1535. chap. XXI, art. 3] ; sous peine du carcan pour la première fois, ou de plus grand châtiment en cas de récidive, il lui est défendu de jurer et de blasphémer ; c'est encore l'attache au carcan, les fers aux pieds ou la basse fosse qui sont promis à quiconque n'assiste pas « avec devotion » aux messes et aux prières qui se disent dans la chapelle. Les détenus doivent « tenir leurs chambres nettes et balayées tous les jours, mesme la cour de la prison, à peine d'y estre employé un particulier à leurs frais » [Note : Arch. du Parlem. — Grand’chambre, minutes d'arrêts sur remontrances (7 mars 1690)].

III. — Pour ce qui est de la nourriture et de l'entretien du prisonnier, l'art. 25 du titre XIII de l'ordonnance de 1670 en renferme la formule : « Du pain, de l'eau et de la paille bien conditionnée ».

Les quotités, qui n'en sont pas déterminées, furent réglementées pour notre province par les arrêts de la Cour des 26 octobre 1688 et 7 mars 1690. Ils prescrivent aux geôliers de « fournir alternativement de deux jours l'un à chacun des prisonniers chargez pour crimes retenus en leurs prisons, trois pains de bon froment, bien cuits, pezant chacun 10 onces, pour ceux qui seront dans les chambres et hors les basses fosses, et quatre pains de pareil poids pour ceux qui seront dans les basses fosses, et l'autre jour aussi à chacun des dits prisonniers, indifféremment, trois sols pour employer à ce que bon leur semblera..... et fourniront outre tous les lundis des mois le nombre de 15 livres de bonne paille de bled seigle aussi à chacun des dits prisonniers, qui seront outre fournis journellement de bonne eau fraiche et potable, autant qu'il leur en sera nécessaire ».

Les prisonniers pour dettes ne sont pas nourris aux mêmes conditions que les autres détenus : ils n'ont pas le « pain du Roi ; » c'est le créancier qui fournit la nourriture à son débiteur incarcéré, suivant taxe faite par le juge ; celle-ci doit être payée un mois à l'avance, faute de quoi il est procédé à l'élargissement du détenu [Note : Arch. du Parlem., B, 339. — Reg. secrets, 254, f° 4 r°].

Vers la fin du XVIIIème siècle, le geôlier n'eut plus à fournir de pain les criminels ; ceux-ci recevaient 3 sols par jour et achetaient ce dont ils avaient besoin, ou plutôt consommaient leur maigre sol dans la buvette du concierge, au grand plaisir ce dernier.

Les boulangers de la ville apportaient, chacun leur tour, le pain aux prisons ; la qualité n'en était pas toujours excellente, témoin la remontrance du Procureur général du Roi (27 janvier 1773) sur ce « qu'un nommé Rouault, maistre boulanger chargé de fournir du pain aux prisons, a fourni, 9 et 10 du mesme mois de janvier, du pain d'une qualité si mauvaise qu'il a causé des vomissements aux prisonniers et les a rendus malades ».

IV. — Le régime prescrit au détenu, qui n'avait pas quelques moyens pour ajouter à sa maigre potance, empêchait tout juste ce dernier de ne pas mourir de faim. La charité venait heureusement à son secours, et ordre était donné aux geôliers de « laisser passer les vivres et aumosnes que l'on portera aux prisonniers aux heures de leur repas, sans néanmoins faire souffrir à l'égard des brevages qu'on porte par jour à chacun des dits prisonniers, scavoir pour plus d'un sol d'eau-de-vie, trois pintes de cidre, ou trois chopines de vin, une espèce excluant l'autre » [Note : Arch. du Parlem., Grand'chambre, min. d'arrêts (26 oct. 1688)].

Des quêtes et des aumônes fréquentes, un tronc établi aux portes des prisons fournissaient des ressources pour l'achat de chemises et vêtements à ces misérables qui, souvent en haillons, grelottaient dans leurs cachots, toujours froids et humides. Quatre ou cinq fois par an, Mme la première Présidente convoquait une assemblée des principaux habitants et faisait pour les prisonniers une quête toujours fructueuse ; des concerts étaient donnés au profit des pauvres, « parmi lesquels les criminels tiennent toujours le premier rang ». Deux fois par an une quête qui suivait un sermon sur l'aumône produisait aux prisonniers « 40 ou 50 louis ».

Tous ces dons étaient versés aux Sœurs de la Charité affectéés aux prisons, et répartis suivant les besoins les plus urgents.

Mais en 1788, lors des troubles qui écartèrent de Rennes la noblesse et le Parlement, la source de ces aumônes fut complètement tarie. « L'image du chagrin et de la misère » que présentait notre ville à cette époque, « où l'on ne voit qu'artisans sans travail, ou quelques procureurs et huissiers qui meurent de faim, » se reflétait d'une façon lamentable sur les prisons : « Mon subdélégué qui a visité les détenus, écrit l'Intendant au Contrôleur général des Finances, me marque qu'ils sont dans un état affreux, rongés par la vermine, sans linge, sans vêtements, ayant presque tous la gale, plusieurs étant attaqués de la fièvre et tous se livrant au désespoir de voir prolonger leurs souffrances, sans savoir à quelle époque ils pourront être jugés... De grâce, Monsieur daignez venir au secours de ces malheureux entassés les uns sur les autres, dans un bâtiment infect et peut dévenir le foyer d'une contagion funeste non seulement pour eux, mais pour les habitants » [Note : Arch. départ., C, 128]. Le gouvernement accorda immédiatement un secours de 1,200 livres, qu'un an plus tard il devait renouveler sur les instantes prières du président de la Houssaye.

La charité s'exerçait encore par des legs et des

fondations pour la « délivrance » des prisonniers pauvres et retenus depuis

longtemps pour dettes ; tel le dont fait en 1614 par les seigneurs de Mortemar et

de Maure, qui produisait un revenu annuel de 270 liv. [Note : Une remontrance du

7 avril 1707 nous apprend la mauvaise exécution de ce legs par les prévôts de

l'hôpital Saint-Yves, qui en étaient chargés : les uns ne s'occupaient point de

percevoir les revenus, et il ne pouvait être fait aucune « délivrance »

; d'autres, pour favoriser leurs amis sous le coup d'une incarcération pour dettes, les

faisaient emprisonner quelques jours avant la recette des intérêts, qui, au lieu

de profiter, suivant l'intention des fondateurs,

aux débiteurs pauvres et

détenus depuis un certain temps, étaient appliqués « au délivrement de ces

nouveaux prisonniers » (Arch. du Parlem., B, 393. — Reg. secrets, n° 308, f°

24, v°)] ; tel encore, en 1668, celui de 1,200 liv., dû à la générosité d'escuyer Augustin Deline, sieur de

l'Estang Breil Marin. Par acte du 18 septembre 1621, Messire François de la

Piguelaye, conseiller du roi et capitaine d'hommes d'armes de Sa Majesté, lègue

une somme de 52 liv. de rente annuelle « pour en estre distribué tous les

dimanches 20 sols aux prisonniers basses fossiers seulement, retenus aux prisons

et feuillées de Rennes, qui sont d'autant plus dignes de compassion

que leur captivité les a éloignés de l'object de l'oeil et conséquemment du

secours et assistance des hommes » [Note : Arch. du Parlem. — Tournelle,

min. d'arrêts (9 avril 1729)].

Enfin, le Parlement lui-même s'associait à cette œuvre de miséricorde : maintes fois les amendes qu'il prononçait « étaient appliquées au pain des prisonniers ; » cinq fois par an, aux veilles et surveilles des grandes fêtes, la Cour tenait une audience de grâces [Note : La Roche-Flavin, Les Parlements de France, livre II, chap. XIX, art. 35] ; elle n'hésitait point, lors d'une réjouissance publique, à prélever quelques centaines de livres sur les deniers de sa buvette pour donner la liberté à un certain nombre de détenus.

V. — Rien d'étonnant que le prisonnier d'autrefois, mal nourri, mal vêtu, couché sur de la paille humide, dans des cachots sans air, tombât souvent malade.

L'ordonnance de 1670 (titre III, art. 1.) veut « que les prisons soient sûres et disposées en sorte que la santé des prisonniers n'en puisse estre incommodée ; » nous avons vu dans notre premier chapitre le cas que l'on faisait de ce sage précepte, qui contraste singulièrement avec les rapports des ingénieurs et des commissaires des prisons, unanimes à constater que « les maladies sont très fréquentes à la Feillée perce est très étroite, malsaine, l'air y est infect et ne se renouvelle jamais ». En un mot, la prison Saint-Michel était un véritable foyer dépidémie ; la peste qui désola Rennes aux XVIème et XVIIème siècles [Note : Voir notre étude La Peste à Rennes (1563-1640) ; Rennes, 1897. Publiée dans les Mémoires de la Société Archéologique d'Ille-et-Vilaine, tome XXVI, page 67], n'épargna point la Conciergerie, et de nombreuses « contagions s'y développèrent au XVIIIème, semant la mort parmi les détenus et la terreur par toute la ville ».

Un chirurgien, nommé par la Cour, « médicamente » les prisonniers malades ; ceux-ci sont traités soit à l'infirmerie, soit à l'hôpital Saint-Yves ; parfois même, sur leur requête et l'attestation du médecin, la Cour commue leur geôle et les fait transférer à la prison du manoir épiscopal. Les prisonniers pour dettes, plus favorisés que les criminels, peuvent, en laissant un sou par jour au geôlier, coucher dans deux « chambres hautes » [Note : Arch. du Parlement. — Grand'chambre. Arrêt sur remontrances (18 février 1699)], un peu moins malsaines, par leur élévation, que celles du rez-de-chaussée ; de plus, en cas de maladie grave, il est permis à ces détenus de quitter la geôle et de loger chez leur procureur. Tous doivent, bien entendu, après leur rétablissement, réintégrer la prison commune.

Les détenus sont soignés à l'infirmerie par deux « filles de charité, » aux gages annuels de 72 livres [Note : Archives départem., série E. Minutes de notaires, Bertelot (8 août 1694)] ; un aumônier leur donne des secours spirituels. C'est à Messire René de la Bigotière, seigneur de Perchambault, qu'est dû l'établissement d'un prêtre à la prison ; par acte du 30 mars 1719, ce doyen du Parlement de Bretagne assura deux rentes, l’une de 111 livres 2 sols 2 deniers et l'autre de 50 livres, « à charge pour l'aumosnier de dire tous les jours la messe et la prière aux prisonniers, de chanter les vêpres et de faire un catéchisme tous les dimanches et fêtes, et enfin d'aider au recteur de Saint-Aubin à assister les prisonniers dans leurs autres besoins spirituels » [Note : Guillotin de Corson, Pouillé du Diocèse de Rennes, t. V, p. 636].

La paroisse de Saint-Aubin, d'où dépendait la Feillée, devait, à ses frais et dans son cimetière, procéder à l'inhumation des détenus qui mouraient à la Conciergerie ; le cimetière de l'Hôtel-Dieu suppléa à l'exiguité précédent en 1782, et, sur sa requête, la paroisse de Saint-Aubin, « vu l’éloignement et l'augmentation des frais de transport, » touchait 40 sols par inhumation [Note : Arch. départ., C, 128]. La même allocation était donnée au concierge de la Tour-le-Bât pour le transport des cadavres au cimetière de la Paillette.

Seuls, les prisonniers de religion et de nation étrangères n'étaient pas inhumés en terre sainte ; on les « encavait » dans les douves de la ville.

VI. — La situation lamentable faite au prisonnier était encore accrue par sa longue détention. C'est qu'en effet « les juges réservent tous leurs soins pour les affaires civiles, où ils ont à attendre des épices et des frais de vacation » [Note : Arch. départ., C, 82].

Le Procureur général de la Chalotais n'hésite cependant pas à venir dévoiler devant le Parlement la négligence de Michel d'Oultremer, sieur du Margat, Juge criminel au Présidial de Rennes :

« Quoique l'ordonnance lui enjoigne de vaquer sans délai et sans retardement à l'expédition des affaires criminelles, dit le célèbre magistrat dans sa remontrance du 13 mars 1758 [Note : Arch. du Parlement. — Tournelle. Arrêts sur remontrances], ces affaires languissent et les accusés gémissent dans les prisons.

Le vol de l'église des Trois-Maries [Note : Nunc Corps-Nuds] a été fait depuis plus de trois ou quatre ans ; deux accusés sont dans les prisons, l'un depuis le 26 mai 1755, l'autre depuis le 28 septembre 1756.

Le vol de l’église de La Guerche ; depuis deux ans : un accusé est en prison depuis le 17 avril 1756.

Le vol de l'église de Messac, depuis deux ans, et deux accusés sont en prison depuis ce temps.

Un vol de linge fait à Rennes depuis plus de deux ans : six accusés sont depuis ce temps en prison et six autres depuis près d'un an.

Un vol de chevaux : depuis deux ans, un accusé est en prison.

Une accusation de poison : depuis un an, deux accusés sont en prison.

Pour le vol de l'église de Chantepie, treize accusés en prison, il y a un an.

Une autre procédure pour menaces de mettre le feu à la Piglais : depuis plus de six mois, l'accusé est en prison.

Enfin, une procédure au sujet de l'église de Moysé ; depuis plus de deux ans.

Quand ledit juge criminel part pour la campagne, il renferme sous clef les procédures dont il est saisi, afin qu'il ne soit point vaqué par d'autres juges à l'expédition. Quand on l'envoie chercher ou qu'on le mande pour lui donner des ordres de faire son devoir, il refuse de venir. Les affaires qui peuvent lui procurer des vacations traînent en longueur ; celles qui n'en procurent point ne sont pas expédiées... ».

Nous ne savons quelles vertes réprimandes furent adressées par le Parlement à ce magistrat du Présidial, ni surtout si elles portèrent leurs fruits.

VII — Le régime rigoureux subi par les criminels, leur longue prévention, avec comme perspective la corde ou les galères, devaient sans cesse susciter dans l'esprit de ces malheureux des projets d'évasion. D'ailleurs, réunis dans leurs chambres, ils avaient tout le temps de se concerter, de discuter le point faible du mur à attaquer, l'heure propice de la fuite.

Les évasions furent toujours fréquentes à la Feillée, mais c'est surtout vers la fin du XVIIIème siècle qu'elles prirent un caractère alarmant. Il ne se passe point de semaine que l'ingénieur des prisons de Rennes n'ait à constater « les ruptures, charpentes coupées, ferrures brisées, ouvertures commencées dans les murs. Ces jours derniers, écrit, en 1769, l'Intendant au Contrôleur général des Finances, presque sous les yeux de Messieurs les Commissaires des prisons, quatre prisonniers qui venaient d'être mis au carcan rompirent leurs chaînes ; dix autres, renfermés dans les basses fosses, rompirent aussi celles qui les retenaient attachés aux sommiers de charpente [Note : Dans les basses fosses, dont la plus grande mesurait 15 pieds de long, étaient placés « des lits à deux fonds, l'un sur l'autre ; deux chaînes, de 9 pieds de long chacune, servaient à attacher les prisonniers quand ils étaient couchés » (C, 128)], et tandis que l'ingénieur était à prendre des mesures dans une chambre de force pour faire réparer un trou commencé dans le mur, des prisonniers renfermés dans la chambre à côté jetèrent par les ouvertures de la grille de la croisée des pièces de charpente enflammées qu'ils avaient détachées du mur par le moyen du feu, en disant effrontément : " L'ingénieur a beau faire, nous ruinerons l'entrepreneur et nous abattrons la prison " » [Note : Arch. départ., C, 127].

La plupart des effractions sont commises par les galériens, malgré la précaution que l'on prend de les attacher deux à deux « avec de bons colliers » visités chaque soir par le geôlier (du moins ils devaient l'être), et la défense qui leur est faite, sous peine du carcan et de la basse fosse, de franchir les barrières de la cour [Note : Arch. du Parlem. — Tournelle, min. d'arrêts. (22 oct. 1692)]. C'est que la mauvaise disposition de la Feillée en rend la surveillance très difficile ; en effet, cette cour où les criminels vont prendre l'air donnant directement sur l'entrée des prisons, permet aux parents, aux amis de passer aux détenus, par dessus la barrière, les outils nécessaires à leur fuite. Si ce n'est pas un habitant quelconque de la ville qui vient apporter aux galériens le « ferrement » libérateur, ce sont les détenus du premier étage qui, de la galerie, leur jettent des couteaux, rapidement transformés en limes.

La surveillance du geôlier interdit-elle que ces misérables aient à leur disposition aucun instrument tranchant ? ils se servent, l'hiver, du charbon qui leur est généreusement donné, pour « chauffer le bois à l'endroit des ferrures ; » celles-ci, aiguisées, deviennent propres à la dégradation des murs et des charpentes. Lorsqu'ils n'ont pas de charbon, ils remplissent leurs écuelles du beurre et de la graisse que des personnes charitables leur fournissent pour manger avec leur pain, ils font des mèches avec des lambeaux de leurs chemises et confectionnent ainsi une lampe qu'ils allument au briquet commun [Note : Chaque chambre avait son briquet, sa pierre à fusil et son amadou, pour que les détenus y puissent allumer leurs pipes].

Parfois c'est la révolte, mûrie depuis de longs jours, qui éclate au moment où le geôlier vient faire sa ronde ; on le bouscule, on le meurtrit plus ou moins et, avant que la maréchaussée n'arrive, les détenus ont déjà escaladé les murs.

Les prisonniers avaient, on le voit, plus d'une corde à leur arc ; mais point n'était besoin de toutes ces violences pour qui savait gagner ou du moins pouvait payer la confiance d'un peu scrupuleux gardien.

Nous ne ferons pas, en cette courte étude, le récit des effractions et des évasions qui se succédèrent aux prisons de Rennes : un volume n'y suffirait pas. Nous n'en donnerons seulement que quelques unes, parmi celles trouvées au hasard du classement quotidien.

Les parents, les amis des détenus, avons-nous dit, favorisent souvent la fuite de ces derniers. C'est ainsi que le Journal d'un Bourgeois de Rennes [Note : Arch. départ., fonds de la Bigne Villeneuve. Publié dans les Mélanges d'Histoire et d'Archéologie bretonnes. Rennes, 1855, 2 vol., t. I, p. 139] relate que le 17 juillet 1662 « les rues aux Foullons ; Cherbonnerye, rue Neuve, la Pompe, Grand Bout de Cohue, furent commandées estre sous les armes depuis sept heures du matin jusqu'à midi, attendu la crainte des canailles de la Basse Ville qui se voulloient revolter pour liberer les camarades qu'on avoit mis prisonniers pour les insolences qu'ils avoient commis tant contre Monsieur de Rennes que Messieurs de la Cour, lesquels neanmoins leur firent misericorcle, encore qu'ils n'espérassent que la corde » [Note : Ces « canailles » incarcérées à la Feillée devaient être les pillards « qui, en raison de la disette universelle des blés, avaient l'insolence de venir au devant du Palais faire des clameurs et s'attrouper encore en autres lieux de cette ville et semer des bruits tendants à sédition » (B, 303. — Reg. secrets, n° 218, f° 74 r°, 11 juillet 1662)].

5 avril 1742. — Un certain désordre s'élève dans la chambre appelée la Portière [Note : La Portière se trouvait au rez-de-chaussée de la Conciergerie, dessous l'infirmerie des hommes] ; il est dû au désappointement des prisonniers lorsqu'ils apprennent qu'un maréchal du Pré-Botté qui devait leur fabriquer un « ferrement, » moyennant 25 sols confiés à la femme d'un détenu, ne veut plus le livrer ; une, seconde collecte de 2 liv. 5 s. est donnée au cousin d'un autre galérien qui apporte l'instrument dans un sac de charbon [Note : Arch. du Parlem. — Tournelle, arrêt sur remontrances (7 avril 1742)].

10 juin 1736. — Audacieuse évasion, en plein jour, du nommé Jean Beslé, qui en passant devant le geôlier se cache le visage avec un enfant que des parents lui ont amené [Note : Arch. du Parlem. — Tournelle, arrêt sur remontrances (12 juin 1736)].

21 avril 1755. — Vers les six heures du soir, révolte des prisonniers, armés de haches et de bâtons ; une barre de fer apportée par la femme d'un détenu a servi à pratiquer les premiers « enfondrements ; » douze détenus s'échappent par les toits ; l'un d'eux est repris un mois plus tard au Pont Saint-Martin, dans une auberge où pend pour enseigne l'Image de Saint-Julien [Note : Arch. du Parlem., 22 avril 1755].

9 avril 1782. — Le Fondé, concierge de la Tour-le-Bât, dépose que la veille, à sept heures du soir, il était dans son appartement, lorsque ses enfants vinrent le prévenir que le nommé Drigon, ancien inspecteur de la Régie générale des fermes, s'était enfui par la porte que le fils de Me Turin, procureur, tenait ouverte. L'évadé est reconduit en prison par une escouade de patrouille bourgeoise et de soldats du régiment de Navarre qui est allée le cueillir rue aux Foulons, chez son avocat Gohier. Drigon écarte les soupçons qui planent sur son imprudent visiteur en déclarant que « depuis huit jours il pense à s'évader et que personne ne l'a aidé ; il a profité de la facilité qu'il a trouvée pour s'échapper, en voyant la porte de la prison ouverte, au moment que le sieur Turin sortait de ladite prison ; qu'il leur dit qu'il allait monter au 2ème étage et que ledit Turin fut très étonné de le voir s'évader. Il est d'ailleurs très naturel de chercher à se soustraire à l'oppression et recouvrer sa liberté » [Note : Arch. du Parlem. — Tournelle, procès-verbaux (9 avril 1782)].

Nombreuses sont les évasions tentées et réussies sans le secours d'un tiers :

20 septembre 1712. — Les Commissaires des prisons sont prévenus par le geôlier « que les galériens avaient voulu faire une ouverture pour se sauver ». Leur descente immédiate à la Conciergerie permet de constater « dans la Dorée d'en bas » un trou de trois pieds de longueur sur cinq de profondeur. Deux hommes pouvaient s'y loger ; il restait quatre pieds d'épaisseur à perforer ; deux couteaux avaient été les seuls instruments de travail [Note : Arch. du Parlem. — Tournelle, procès-verbaux (20 septembre 1712)].

6 janvier 1721. — Toute une chambrée de prisonniers transférés à la Tour-le-Bât la nuit précédente, à cause de l'incendie de la ville, se jettent sur le guichetier et le fils du geôlier, pendant la ronde de ceux-ci ; six détenus parviennent à s'échapper [Note : Arch. du Parlem. (4 janvier 1721)].

11 janvier 1721. — Le Procureur général du Roi « vient apprendre à la Cour que dans la nuit « il eut avis que les prisonniers de la Tour-le-Bât voulaient l'enfoncer, ce qui l'obligea, étant indisposé, d'y envoyer son secrétaire avec six archers de la maréchaussée, faire la visite de toutes les chambres de cette tour, ce que faisant dans la chambre d'en-bas, où étaient presque tous ceux condamnés aux galères, ils trouvèrent sous la paille, à l'aide des guichetiers, un morceau de goupille de chaine fraichement sciée, le plancher du côté de la cheminée enfoncé, par où ces prisonniers descendaient dans la basse fosse, où ils trouvèrent encore trois grands morceaux de la chaine sciée, et avec lesquels ces prisonniers ont arraché une grande grille de bois qui était sur une embrasure de fenêtre donnant du côté des douves, et démaçonné le mur » [Note : Arch. du Parlem. — Tournelle, arrêt sur remontrances (13 janv. 1721).].

Cette grille, nous apprend l'information [Note : Arch. du Parlem. — Procès-verbaux (14 janvier 1721)], a été placée par un détenu, maçon de son état, mais de telle façon qu'il n'y ait que deux pierres à ôter pour la renverser du genou ; c'est lui l'instigateur du projet d'évasion à laquelle devaient prendre part tous les prisonniers qui « n'avaient point été payés et n'avaient point eu de paille pendant les quinze premiers jours qu'ils furent détenus à la Tour, non pas même de pain le premier jour qu'ils y entrèrent, et étaient dans la dernière misère ». Le complot avorta par suite du bruit que faisaient les prisonniers, tandis que leurs compagnons soulevaient le plancher de la chambre afin d'atteindre la fameuse grille ; leurs chants et leurs cris insolites éveillèrent justement les soupçons du guichetier.

15 septembre 1752. — Onze galériens, enfermés dans la Portière, se sont évadés, pendant la nuit, par la cheminée de leur chambre qui communique à l'hôtel des Nétumières [Note : Arch. du Parlement. — Tournelle, arrêt sur remontrances (15 septembre 1752)].

12 avril 1764. — Évasion de vingt-six prisonniers, qui profitent de la visite du geôlier pour se jeter sur lui, passer par dessus les barrières, forcer le tourniquet et prendre les clefs dans la guicheterie [Note : Arch. du Parlement. — Tournelle, procès-verbaux (14 avril 1764)].

15 mai 1772. — Révolte à la prison Saint-Michel, racontée en ces termes par le concierge Briand : « Etant environ trois heures et quart, à écrire dans sa cuisine, il a entendu un grand bruit et la porte du haut de l'escalier qui conduit à la geôle se fermer ; qu'il a fermé aussitôt la porte de l'entrée de laditte geôle ; il s'est armé d'un fusil et s'est rendu sur la galerie ; qu'il a prononcé le mot : Arrête ; que lui ayant été jeté par les prisonniers qui étoient dans la cour quelques pierres, plusieurs sabots et pots, il s'est retiré auprès d'une meurtrière pratiquée dans la porte du haut de l'escalier, d'où il a tiré quelques coups de fusil pour deffendre la porte qui va de la prison à la Chambre criminelle, laquelle porte lesdits prisonniers enfonçoient ; que voyant laditte porte enfoncée, il s'est retiré dans sa chambre donnant sur la rue et que de sa fenestre, voyant les portes de la Chambre criminelle enfoncées, il a fait feu sur les prisonniers qui passoient ; que des cavaliers de maréchaussée arrivés à son secours ont fait feu de dessus la rue sur lesdits prisonniers à fur et à mesure qu'ils ouvroient la porte qui donne sur la rue ; que quatre prisonniers ont été tués et trois blessés » [Note : Arch. du Parlem. — Tournelle, procès-verbaux (15, 20, 22 et 29 mai 1772)].

Les galériens avaient ouvert les barrières de la cour avec une fausse clef, preuve de la négligence du geôlier à exécuter les ordres récents du Roi, suivant lesquels « les concierges doivent apporter la plus grande attention à ne laisser aux prisonniers confiés à leur garde aucuns instruments qui puissent faciliter leur évasion et à empêcher qu'il ne leur en soit fourni par personne » [Note : Arch. départ., C, 134].

3 novembre 1774. — Quarante-sept galériens s'évadent par un conduit situé sous le cachot de la Dorée [Note : Arch. départ., C, 128].

11 mars 1779. — Trois détenus de la Tour-le-Bât, enfermés dans une chambre du rez-de-chaussée appelée le Paradis 3, s'embusquent derrière la porte d'entrée et se jettent sur le concierge au moment où ce dernier la franchit ; ils le traînent par les cheveux pendant plus de soixante mètres et finalement s'évadent ; « la tête en compote et plusieurs coups dans le corps » sont pour ce malheureux gardien la preuve du devoir accompli ; mais le Procureur général de la Chalotais ne lui enjoint pas moins « de veiller avec plus d'exactitude à la garde des prisonniers » [Note : Arch. du Parlem. — Tournelle, procès-verbaux. (11 mars 1779)].

12 mars 1790. — Les femmes, sans user de violences, arrivent aussi bien à leurs fins ; c'est ainsi que le 12 mars 1790 deux détenues en la Conciergerie percent le plancher supérieur de leur chambre, arrivent dans la chambre criminelle et descendent par l'escalier y attenant qui conduit directement dans la rue et débouche près du corps de garde [Note : La garde, composée de quatre fusiliers et d'un caporal, fut établie par le Parlement en 1783 « pour contenir les prisonniers, qui avoient comploté d'assassiner le geôlier » (C, 128)]. La sentinelle les voit passer, mais les prend pour des domestiques du chapelain [Note : Arch. du Parlem. — Tournelle, procès-verbaux (12 mars 1790)].

Les désordres qui règnent dans la Feillée ne dissimulent point toujours une évasion. Ils résultent souvent de querelles entre détenus, disputes journalières que la promiscuité des prisonniers, leur désœuvrement et leurs libations parfois excessives expliquent aisément. Telle, entre bien d'autres, la révolte qui éclate aux prisons Saint-Michel 1er novembre 1789 [Note : Arch. du Parlem. — Tournelle, procès-verbaux (3 novembre 1789)]. Vers les onze heures du soir, le concierge Briand s'entend appeler à grands cris par les galériens enfermés dans la Carrée ; ils lui disent de descendre promptement, que l'un des leurs vient d'être tué d'un coup de couteau. Le geôlier et la garde se rendent à la chambre d'où partent les cris ; mais à la vue des soldats, les mutins ont barricadé leur porte ; ils reçoivent la force armée avec des injures, des menaces, et lancent des vases de toutes sortes, tandis que le chef de la bande stimule sa petite troupe en criant : « Il faut vaincre ou mourir ». Des coups de feu sont tirés à travers la grille ; ils tuent un prisonnier et en blessent trois autres grièvement.

L'information nous apprend que l'ivresse est la cause du désordre ; ces misérables, au nombre de dix, sans doute assoiffés par les trente-deux pots de cidre qu'ils ont bus dans l'après-midi, n'ont appelé le geôlier que pour lui demander d'autre boisson, que sa nièce leur a, paraît-il, promis.

Il est éncore une source de querelles fréquentes : celles suscitées par le paiement de la bienvenue.

L'usage, qu'arrêts et ordonnances furent impuissants à abolir, veut, en effet, que tout prisonnier nouvellement incarcéré paie le vin de bienvenue à l'ancien de la chambrée, appelé prévôt ou doyen. Malheur au récalcitrant qui refuse de se soumettre à cette exigence ou au dénonciateur d'un tel abus ! On lui cache ses habits, on le maltraite, on l'insulte.

Nous verrons plus loin les nombreuses plaintes que les « nouveaux » adressent à la Cour, lors de ses visites aux prisons ; citons, au hasard des requêtes, celle de Silvestre Lemoing. Ce détenu, « âgé de seize ans ou environ, dépose qu'il est prisonnier en la Conciergerie il y a cinq sepmaines, et que le lendemain qu'il fust arrivé et mis prisonnier le nommé Grivel luy demanda qu'il eust à payer sa bienvenue, à quoy satisfaisant, luy ayant baillé deux cars d'escus, ledit Grivel ayant recognu où il mettoit son argent, luy osta de force huit cars d'escus qui lui restoient, et depuis a esté menacé de ce qu'il vouloit déposer contre ledit Grive » [Note : Arch. du Parlem. — Tournelle, procès-verbaux (9 août 1633)].

VIII. — Cette étude serait incomplète si, après avoir exposé les abus et désordres multiples qui sévissaient aux prisons, nous ne disions un mot des efforts du Parlement à les réprimer.

La sollicitude de nos anciens magistrats envers les prisonniers se manifeste par les nombreux arrêts rendus contre le geôlier, tant pour lui rappeler ses devoirs que pour le punir de ses exactions. Nous trouvons encore la preuve de cette vigilance dans l'institution de « commissaires des prisons, » charge remplie par deux conseillers de la Tournelle, nommés à tour de rôle. Ces magistrats doivent « regarder soigneusement quel traictement le geollier faict aux prinsonniers et leur faire administrer le nombre de pain qu'ils doibvent avoir chaincun jour et leur accomoder leurs gistes de paille blanche, suyvant les reglemens » [Note : Arch. du Parlem., B, 172. — Reg. secrets n° 87, f° 27 r° (31 octobre 1596)].