|

Bienvenue ! |

LES ÉPIDÉMIES DE PESTE A RENNES (1563-1640) |

Retour page d'accueil Retour page "Ville de Rennes"

AVANT-PROPOS.

Généralités. — Causes de la peste à Rennes. Aperçu topographique de la ville.

« Un mal qui répand la

terreur, ........

La peste (puisqu'il faut l'appeler par son nom) » ,

devient un sujet de grande actualité. En attendant que l'Orient vienne nous dicter ses lois, il menace de nous envoyer un fléau avec lequel, hélas ! l’Occident a pris de terribles contacts à des époques diverses.

Souhaitons vivement que les mesures préventives prises par nos savants et nos administrations arrêtent le mal à notre porte et jetons un regard sur ses ravages du temps passé.

Je ne veux d'ailleurs appeler l'attention que sur un pays, une ville qui nous touche de très près, et pour cause : Rennes.

Oui, Rennes a été visité par la peste, et fort longuement visité, comme on le verra tout à l'heure.

Le Rennes d'autrefois n'avait point, comme on sait, l'aspect qu'il offre aujourd'hui. Notre ancienne cité, close de vieux murs et de fossés où les eaux croupissaient, ne présentait qu'un amas de maisons basses, mal aérées, entassées dans des rues étroites et tortueuses. Les églises étaient de véritables foyers d'infection, par la funeste coutume que l'on avait d'inhumer sous leurs voûtes. Enfin, les cimetières, contigus à ces églises et aux nombreux couvents, infectaient l'air des émanations de leurs cadavres, recouverts seulement de quelques pouces de terre.

L'hygiène, comme on le voit, n'était alors guère connue, et cette ignorance explique aisément les terribles épidémies qui jadis désolèrent la France et vinrent affliger notre cité aux XVIème siècle et XVIIème siècles. De plus, les inondations fréquentes de la Vilaine, les pluies torrentielles qui dévastaient les cultures et amenaient la disette dans notre pays, où déjà les pauvres abondaient, enfin les guerres intestines qui ensanglantèrent les règnes de Charles IX et de ses successeurs, voilà où nous pouvons chercher encore les causes de la peste à Rennes.

D'après Papon [Note : De la Peste, par Papon, Paris, 2 vol., t. II, p. 263], c’est en l'an 591 de notre ère que cette épidémie sévit en Bretagne pour la première fois. M. de la Bigne Villeneuve nous apprend qu'en 1483 la peste répandit l'effroi dans la ville de Rennes et la fit déserter par une notable partie de la population [Note : Mélanges d'histoire et d'archéologie bretonnes. Rennes, 1855, 2 vol., t. I, p. 185]. En 1507 et les deux années suivantes, elle fit périr beaucoup de monde [Note : Essai topographique, historique et statistique sur la ville de Rennes, par l'abbé Manet. Saint-Malo, 1838, p. 33].

L'épidémie reparut en 1560 et trois ans plus tard prit de telles proportions que la Communauté se vit obligée d'accroître l'hôpital Saint-Yves et de mettre les pestiférés dans des maisons situées à la Croix-Rocheran, près le faubourg de Nantes.

C'est à cette époque, en 1563, que nous commencerons l'histoire de la peste à Rennes, et nous suivrons l'épidémie jusqu'à sa disparition en 1640. Nous ne prétendons point faire ici une étude approfondie du fléau ; nous essaierons seulement de rapporter les divers règlements de police et d'hygiène qui furent ordonnés durant cette lamentable période ; ils permettent de suivre, pour ainsi dire pas à pas, les phases de la maladie, et témoignent de la vigilance de nos anciens magistrats, qui mirent tout en œuvre pôur conjurer les progrès de la contagion.

Je dois tout d'abord remercier le savant et aimable M. Parfouru de la faveur qu'il a bien voulu accorder à son aide en l'autorisant à publier cette modeste étude, et je le prie d'agréer toute ma reconnaissauce pour les conseils que me donne chaque jour son érudition sûre et éclairée.

Rennes, nous l'avons dit, était entourée de murailles, flanquées d'espace en espace de tours appelées « bastilles ». Elles longeaient le côté Sud des Lices, prenaient le Champ-Jacquet, suivaient la rue des Fossés actuelle et rencontraient la Vilaine aux arches de Saint-Georges, après avoir contourné l'abbaye du même nom et laissé en dehors la « Motte à Madame ». Les portes Mordelaises, Saint-Michel, aux Foulons, Saint-François et Saint-Georges se trouvaient pratiquées dans cette partie de l'enceinte. Aux arches Saint-Georges, la rivière se séparait : l'un de ses bras traversait la ville de l'Est à l'Ouest, l'autre l'entourait au Sud et baignait le pied des remparts, qui en suivaient exactement le cours. Ceux-ci descendaient derrière l'enclos du collège des Jésuites, terrain sur lequel a été bâti notre élégant Lycée, tournaient vers l'Ouest à la porte Blanche, longeaient la promenade que nous nommons aujourd'hui boulevard de la Liberté et que les vieux Rennais appellent encore « les Murs, » rencontraient le pont et la porte de Toussaints, entouraient les terrains marécageux de la Basse-Parcheminerie et du Champ-Dolent, et retrouvaient le cours principal de la rivière aux arches de Saint-Yves.

Trois ponts étaient jetés sur la Vilaine entre les arches Saint-Georges et Saint-Yves : la passerelle Saint-Germain, qui réunissait l'église du même nom à celle des Pères Jésuites, aujourd'hui l'église Toussaints ; le Pont-Neuf, entre les rues d'Orléans et de Toussaints, qui, commencé en 1612 et démoli en 1844, lors de la construction des quais, sera, dit-on, bientôt réédifié dans l'axe de la rue d'Orléans ; enfin le pont de l'Isle ou de la porte Vilaine, qui reliait la rue du Cartage aux rues de l'Isle et de la Parcheminerie.

Quatre halles ou « cohues abritaient les marchés ; l'une d'elles se trouvait au bas de la rue Saint-Michel, non loin du Champ-Jacquet : c'était le Grand Bout de Cohue, dont le placis servait de théâtre aux exécutions criminelles » [Note : Elles avaient également lieu sur la place des Lices, en face la rue des Innocents actuelle]. Près le pont de l'Isle était la Poissonnerie, sur le pont Saint-Germain la boucherie, enfin une maison de la place du Cartage, qu'un incendie consuma en 1612, servait de marché aux grains, sels, cuirs et autres menues denrées.

Près la porte Saint-Michel, dans une impasse actuelle de la rue Rallier, se tenaient l'auditoire du juge prévôt, le Siège Présidial et la prison ou « Feillée, » dont M. Parfouru nous a dépeint les sombres drames dans un de ses intéressants travaux [Note : La torture et les exécutions en Bretagne aux XVIIème et XVIIIème siècles, par P. Parfouru, Rennes, 1896. (Extrait des Mémoires de la Société Archéologique d’Ille-et-Vilaine, t. XXV, p. 245.)].

Le Parlement siégeait au couvent des Cordeliers [Note : Le couvent des Cordeliers occupait l'emplacement actuel des maisons nos 8 de la place du Palais, 2, 4, 6 et 8 de la rue Victor-Hugo, ainsi que toute la largeur de l'entrée de cette rue, pour l'ouverture de laquelle on démolit l'église du couvent, en 1829. (Ces renseignements, ainsi que plusieurs autres relatifs au vieux Rennes, nous ont été fournis par M. Decombe, le savant directeur du Musée archéologique, dont l'érudition égale la bienveillance)] ; l'Hôtel-de-ville occupait l'emplacement de notre Ecole d'Artillerie actuelle [Note : L'ancien Hôtel-de-Ville, restauré et agrandi, fut cédé en 1760 à la Commission intermédiaire des Etats de Bretagne et transformé en Ecole d'Artillerie depuis 1798. (Le détail des réparations et de l'agrandissement de l’ancien Hôtel-de-Ville est conservé aux Archives Départementales, fonds des Etats de Bretagne, Commission intermédiaire, ancien Hôtel-de-Ville)] …

Trois siècles se sont écoulés et ont amené une transformation complète de notre ville de Rennes. Le terrible incendie de 1720 donna le signal de la métamorphose ; puis vint... le Progrès. Cet ennemi acharné du Souvenir épargnera-t-il dans son œuvre de destruction et d'embellissement les quelques rares vestiges qui nous restent du temps passé ?

LA PESTE A RENNES : 1563 - 1564.

La Cour du Parlement de Bretagne, s'alarmant du progrès que faisait la peste dans plusieurs villes du royaume et de la rapidité avec laquelle elle se développait dans notre province, députa le 5 septembre 1563 deux de ses membres vers les nobles bourgeois de la Communauté, pour leur « remontrer » certaines précautions qu'il était urgent de prendre immédiatement.

Ces remontrances concernaient la police générale de la ville et « du grand bien qui arrive aux villes pollicées et des maux et inconvenians qui succèdent aux villes mal pollicées, à faulte de laquelle pollice les villes en ung moment sont infecteez de peste dont deppend la vie des habitans, quelz sont le plus souvent habandonnez de leurs femmes, enfans et voisins et convient aulx voisins, encore qu'ilz ne soinct mallades s'enfouir ailleurs et delaisser leurs biens, maisons et richesses et provisions et en sercher ailleurs à leur insigne perte, dommaige et danger de leur vie, par lesquelz moiens les villes demeurent desertes et offertes au pillage ».

Pour prévenir ces calamités, la Cour conseille de tenir nettes les maisons et les rues de la ville, de mettre les immondices dans des chariots spéciaux qui les porteront en dehors des murs, et de veiller à ce que dans chaque maison « se trouve de l'eaue fresche pour jecter au-devant d'icelles sy tost que auront esté nettoyées ». Sept commissaires devront suffire pour assurer l'exécution des règlements, « comme aussy n'y a en lad. ville et faulxbourgs que sept paroisses, sept portes et sept principalles rues en la ville et sept principaulx faulxbourgs au dehors » [Note : Délibération de la Communauté du 5 septembre 1563. (Copie aux Archives Départementales, fonds de la Bigne Villeneuve, Hôpital Saint-Yves)].

La Communauté « remercie bien humblement la Cour de la bonne volonté qu'elle porte aux habitans, » et, dans son assemblée du 9 septembre [Note : Archives municipales, liasse 325], ordonne que deux chirurgiens et six serviteurs seront nommés pour soigner les malades. Jacques Moreau et Pierre Deshaumaiz, deux barbiers de la ville, acceptent la première charge, pourvu « qu'il leur soyt payé et baillé gaiges suffisans, ung logeix pour soy retirer aultre que celluy des mallades, et lors que la contagion cessera estre passez et receus maistres barbiers et sirurgiens en ceste ville sans estre examinez, et quarante jours après la contagion cessée pouvoir retourner à leurs maisons avec leur famille et aultres gens de la ville ». La Communauté accepte ces conditions ; Jacques Moreau et Pierre Deshaumaiz sont reçus médecins de la Santé aux appointements mensuels de vingt livres tournois ; il leur est recommandé de ne jamais aller visiter les malades « sans avoir sur leurs bonnets ou chappeaulx ung escuzon emynent des armes de la ville et une gaulle blanche en leur main ». Chacun des serviteurs reçoit sept livres dix sols par mois ; dix livres tournois sont allouées à dom Nicolas Nau, prêtre, « qui a prins la charge de confesser et reconsilier les pestiferez ». Un chaland est établi sur la rivière, près les arches de Saint-Yves, pour transporter à la Croix-Rocheran les malades du Bourg-l'Évêque, de la rue Haute et de la rue Reverdiais [Note : Aujourd'hui rue et faubourg de Brest, rue Saint-Malo et rue d'Antrain]. Enfin, une barrière de bois est placée à l'entrée de la rue de la Croix-Rocheran « pour empescher le commun populaire des champs de passer par la rue et devant la maison où seront myns les pestiferez ».

Mais l'épidémie prend d'inquiétantes proportions et la Communauté, jugeant insuffisantes les mesures contenues dans sa précédente ordonnance, en rend une nouvelle le 28 octobre suivant [Note : Archiv. municip., liasse 325. — Archiv. départ., C, 353, Intendance, ville de Rennes, police]. Nous en reproduirons ici la plupart des articles, car elle est complète, rigoureuse, et montre bien toute la vigilance que déployèrent les magistrats de la Municipalité pour tâcher d'enrayer le terrible fléau :

Sur la remontrance faicte au senechal de Rennes par le procureur du Roy et les habitans de la ville, que ayant par cy-devant la Communauté de ceste ville commencé à pourveoir aux choses que on a pensé necessaires et afferantes pour obvier à l’inconvenient et contagion de peste qui commençait à travailler les habitans de lad. ville, auroit ainsi et par justice auroit esté conclu et ordonné qu'il seroit depputé et choaisi deux barbiers-sirurgiens pour subvenir à la cure desdictz malades, seix serviteurs pour leur subvenir et ministres à conduire de la ville en la maison choaisye hors la ville pour cet effect, ung sergent pour aller et venir executer les ordonnances et advertissements requis des ungs aux aultres. Mais que le danger estoit tellement augmenté et augmente de jour en aultre estoit impossible de pouvoir faire servir la contagion au petit nombre de serviteurs qui en auroient prins la charge, ny la maison choaizie suffizante, ny capable d'iceulx recueillir, estant plus que necessaire de choaisir encore quelqu'autre maison en quelque lieu commode où les plus apparans, auxquels l’inconvenient arriveroit, fussent retirez, lesquels pour le maltraictement et danger qui se communique en une maison tellement infectée font difficulté de se y retirer, suppliant qu'il soict à ce pourveu et adviser de recouvrer deniers en toute promptitude pour les sallaires de ceux qui ont esté ou seront supputez à ceste fin, pour n'estre leur volonté retardée et le service manquer.

Sur quoy ont esté mandez maistre Jacques Cadier ; grand-vicaire de Rennes, Me Jean Chantebel, chanoine de lad. eglise de Rennes et depputez d'icelle, frère Eustache du Fail, prieur de Saint-Melaine, Me Romain Blondeau, procureur de lacticte abbaye, Me Charles Busnel procureur des bourgeoys, et plusieurs aultres des habitans, pour adviser et trouver expediant en ce que dessus.

Par leur advis dict, deliberé et ordonné a esté que pour remedier à la multiplication de l'inconvenient, il sera par les provostz de l’Hostel-Dieu et garde de l'hospital de Sainct-Yves, pourveu oultre le nombre de seix serviteurs depputez du nombre de seix autres les plus fidelles et seurs que estre pourra et le plus diligemment que possible leur sera, lesquels joinctement avecq les precedans s'employront au service desd. contagiez, traictement et pensement d'iceulx et auront le soing tout incontinent qu'ilz seront advertiz soit par le sergent de la contagion, garde ou provost de l'hospital, de se transporter tout promptement aux maisons inconvenientées, lever et tirer d'icelles les contagiez et iceulx par contraincte si reffus y a conduire aux maisons depputées pour le traictement, nonobstant quelque resistance qu'on leur faict et avec eulx transporter des lictz, couettes et meubles, linges et aultres ustensilles aultant que en sera requis aux contagiez et qu'ilz en pourront fournir, pour là estre ceulx qui auront moyen traictez à leurs despens soict par vente de biens, si aulcuns ont non infectez, que fruitz de leurs heritaiges qui seront à ceste fin exploictez, requerant le procureur du Roy et par le premier des sergents.

Seront toutes lesdictes maisons closes et serrées de lattes de fer sans y laisser une seulle personne sur peyne de la vye, et se retireront les habitans hors d'avecq les sains sur peyne d'estre pugniz d'homicide, sauf toutesfoiz que s'il y a quelqu'ung qui aict maison aux champs, il se y pourra retirer et faire traicter, advisant le curé de la paroisse et paroissiens du lieu et de l'inconvenient arrivé.

Sera deffendu auxdicts serviteurs de non intervertir ou substraire aulcune espèce de biens petite qu'elle soict, sauff à eulx à accepter les dons que on leur fera, que ils ne pourront toutesfoiz vendre ny bailler à aultres pendant la saison de la contagion, comme nulz aultres quelzconques sur la paine d'homicide comme precedantement a esté ordonné.

Et advenant qu'il se garisse aulcun, il se retirera et esventera sans entrer un moys après en la compaignye des aultres ny en la ville, et payra les fraictz de sa despense s'il a moyen et retirera s'il veult ses meubles, laissant ung lict à la maison contagye s'il en a deux.

Auront lesdictz serviteurs et ministres des verges blanches en leur main et oultre advertiront ceulx qui se presanteront au davant deulx sans aultre en aulcune assemblée ou compaignye sur paine de la vye et estre pugniz comme homicide ; et seront les contagiez si aulcuns font au contraire chargez à coups de pierre pour n'y avoir aultre remède contre eulx pour le prenant.

Et quant à la maison requise a esté et est ordonné par l'advis des susdictz que la maison de la chappelainie des Polieuz [Note : Les Pollieux étaient situés entre la rivière d'Ille et les murs de la ville de Rennes] sera reaulment et deffaut prinse et employée au service que dessus pour y estre recueilliz les plus apparans des habitans, s'il arrive quelque inconvenient en leurs personnes, et aura ce depputé à la garde d'icelle bon esgard pour reserver quelque chambre pour les plus apparans et à esventer ceulx qui seront remenez pour n'estre la continuation de l'air et infection.

Sera tout promptement lad. maison garnye des meubles de l'hospital et de ceulx qui en auront mestier et qui auront le moyen et d'ailleurs aux fraiz de la Communauté le plus et le mieulx que estre pourra, dont la charge sera baillée par inventaire à celluy qui sera chargé de la garde pour en respondre, et ce que dessus à la dilligence des provostz de l'Hostel-Dieu.

Auront lesd. barbiers et serviteurs le sallaire, tel que par cy-devant leur a esté ordonné, le dernier jour de chacun moys.

Et à ce qu'il aict aucun retardement du service par le reffus ou delaiement de leur salaire, après que l'estat desd. douze serviteurs, deux barbiers, ung sergent, un prestre s'est trouver monter au pris que dessus la somme de cent cinquante deux livres dix soulz tournois.

Il est ordonné qu'il sera payé et advancé des deniers de ladicte Communauté attendu le mal urgent, conservation de leur ville, et à ceste fin seront tenuz et contrainctz les recepveurs et miseurs des deniers communs, mettre lad. somme de 152 livres 10 soulz tournois par chaincun moys entre les mains desdictz provostz pour en faire l'acquict, quy à ce seront contrainctz par toutes voyes et emprisonnement de leurs personnes , vente de leurs biens, à la diligence du procureur du Roy.

Et pour le recouvrement desdictz deniers seront contrainctz ceulx quy par cy-devant auront esté cottizez au rolle des aulmosnes à fournir, ce à quoy ils estoient cottizez, et ce à la requeste du procureur des bourgeoys chargé des poursuiltes. Seront requis les gens de bien et habitans de subvenir à ces mesmes causes et donner leurs liberalitez et charitez dont les curez et prescheurs leur feront exortaons en leurs prosnes et sermons et seront lesd. liberallitez receues par les fabricqueurs et payées aux provostz sans fraulde.

Quelques mois plus tard, un nouveau règlement de police [Note : Archiv. départementales, C, 353, Intendance, ville de Rennes, police. Règlement du 15 avril 1564] défend à tous les habitants « hors la closture de la ville de porter en icelle aulcun corps mort pour y estre en sepulture. Et au regard de ceulx qui decederont dedans la ville, ils seront ensepulturez au prochain cimetière où ils decederont, soit qu'il soit decedé en la paroisse ou ailleurs, s'il n'estoit decedé de la peste, auquel cas sera porté au cimetière de Sainct-Yves et mis profondement en terre, à ce que les vappeurs ne infectent les lieux circonvoisins et passans par iceulx, et ne seront aulcuns mortz de peste enterrez au dedans des eglises ».

Cette dernière mesure, fait remarquer M. le docteur Leborgne [Note : Recherches historiques sur les grandes épidémies à Nantes, par le docteur Leborgne, Nantes, 1852, p. 54], détruisait une influence délétére car la chaleur qui se faisait sentir parfois dans les églises devait favoriser l'action des miasmes qui s’élevaient de cadavres placés à peu de profondeur.

Durant cette période, toute de calamités, le Parlement de Bretagne fut obligé, à plusieurs reprises, de quitter notre ville. Dans son audience du 27 octobre 1563 [Note : Archiv. du Parlement, B, 103, reg. secrets, n° 19, f° 18 r°], la Cour arrête que la Chambre criminelle « servira » à Vitré pendant les trois mois de vacations. Le 3 février 1564 [Note : Archiv. du Parlement, B, 104, reg. secrets, n° 20, f° 1 r°], elle ouvre sa séance à Nantes et revient à Rennes le 22 mars, tout danger semblant y être disparu. Mais cette accalmie ne devait point durer ; le mal reparaît en septembre, et le 2 de ce mois [Note : Archiv. du Parlem., B, 103, reg. secrets, n° 19, f° 18 r°] la Cour décide « que ce jour elle desemparera de ceste ville de Rennes à cause de la contagion qui y est à present, pour se translater en la ville de Vitré et s'y trouver le jour et feste de Sainte-Croix pour le lendemain s'assembler et deliberer si ladicte Court seoira en ladicte ville de Vitré pour administrer justice, ou en aultre lieu suivant la disposition du temps, à la charge que si le danger de contagion est cessé lors en ceste ville de Rennes, d'y retourner parachever la presente séance ».

Après enquête sur la salubrité de Vitré, le Parlement arrête d'y siéger, non sans donner des ordres formels au sénéchal relativement à la police, et sans prendre soin de faire garder les portes de la ville pour en interdire l'entrée aux habitants des communes voisines frappées de l'épidémie [Note : Archiv. du Parlem., B, 105, reg. secrets, n° 21, f° 9 v°].

Cependant, dès le 23 septembre, Mes Jean Fumée, président aux Enquêtes, Jacques Barrin et Jean Martines, conseillers, viennent jeter l'alarme dans le sein de la Cour, à peine installée au château de Vitré ; la peste est à leur logis et l'un de leurs serviteurs en a été victime ; de plus, le danger se manifeste sur plusieurs points de la ville. Il est immédiatement décidé que « la Court vacquera en toute diligence au jugement du procès des prisonniers estant en ceste ville de Vitré, et si le danger continue, se translater en la ville de Chasteau-Briand sans aulcun sejour ni retardement » [Note : Archiv. du Parlem., B, 105, reg. secrets, n° 21, f° 12 r°]. Ce n'était qu'une fausse alerte ; la séance d'août se termina à Vitré.

II

1582-1585.

L'épidémie subit de nouveau une accalmie, et la consternation qui s'était emparée de tous commençait à faire place à l'espérance d'une disparition complète, lorsque le fléau reparaît en septembre 1582. Déjà la crainte de son retour s'était manifesté en 1580 ; en effet, cette année avait été néfaste pour beaucoup de villes de notre province et en particulier pour les habitants du Croisic, « qui furent persecutez de peste si grande et vehemente qu'on dict qu'elle n'a espargné personne de quelque qualité ou condition qu'elle soict ». C'est ce que remontre à la Cour le président Messire Pierre Brullon, et il conclut que « la prudence des hommes, quelque dexterité qu'ils puissent y apporter, ayant peu de pouvoir sur le mal, il estoit nécessaire recourir à la souveraine bonté et clemance divine pour nous reconcillier à luy et appaiser son ire par prieres et processions » [Note : Arch. du Parlem., B, 138, reg. secrets, n° 53, f° 2 v°]. Une procession solennelle, à laquelle assistera la Cour, est décidée pour le dimanche suivant.

Dans cette année 1580, la peste frappa mortellement cinq conseillers du Parlement : Mes Bertrand Glé, René du Han, Jan Guérin, Pierre Cousturier et Michel Baju.

Le 17 septembre 1582, la Cour est avertie que la contagion désole plusieurs quartiers de notre ville. Le sénéchal, Me Jules de Guersans, redouble de vigilance, mais le mal s'accroît de jour en jour. Son rapport du 1er octobre nous apprend que quatre personnes sont mortes la veille à la Santé et que cet hôpital renferme vingt-quatre malades ; le 22, il y en a soixante-cinq ; quatre maisons de la rue Baudrairie et plusieurs autres de la basse ville ont été frappées à la dernière lune [Note : Arch. du Parlem., B, 142, reg. secrets, n° 51, f° 15 r°; 19 r°, 25 v°]. Les habitants, affolés de terreur, abandonnent leurs logis, fuient devant le fléau et s'en vont errant par les campagnes, manquant de tout, mais au moins là ils respirent un air pur et salubre. Les religieuses de l'abbaye Saint-Georges ont craint elles-mêmes que la contagion ne vienne les atteindre dans leur monastère et l'ont quitté « avec un prestendu congé » du grand vicaire de l'évêque de Rennes. Après enquête, il est reconnu que le couvent n'est pas infecté ; aussi la Cour ordonne-t-elle au sénéchal « de faire bonne police pour le regard de l'abbaye de Saint-Georges » [Note : Arch. du Parlem., B, 142, reg. secrets, n° 57 f° 25 v°].

Toute assemblée est rigoureusement interdite et par là même les « misteres de sainctz, » sous peine aux comédiens d'être emprisonnés et les « eschaffaulx » de leur théâtre portés à la Maison-Dieu « pour tourner au proffilt des pauvres » [Note : Arch. du Parlem., f° 8 r°]. Défense est également faite de tirer cette année « les joyaux de papegaux, » divertissements qui, selon la coutume, se donnaient au mois de mai.

Dans son audience du 13 septembre 1583 [Note : Arch. du Parlem., Grand’Chambre, minutes d'arrêts], la Cour enjoint aux cinquanteniers et dixainiers de visiter deux fois par jour les quartiers dont ils ont la surveillance et d'avertir les prévôts de la Santé de tous les cas de peste qui se déclareront, pour que ceux-ci fassent porter les malades à l'hôpital et cadenasser leurs maisons. « Defenses sont faictes à touttes personnes qui ont esté affligez de contagion et resserrez soubz la seurté élu cadenat, d'aller ny venir aux marchez, qu'il n'aict esté advisé par les medecins cirurgiens de la Santé et permis par le magistrat sous peine d'estre penduz et estranglez ».

Les propriétaires et locataires de logis infectés sont tenus de faire immédiatement aux cinquanteniers ou dixainiers la déclaration du fléau, sous peine pour les premiers de cent livres d'amende et confiscation de leurs maisons, pour les seconds de la même amende et punition corporelle. Il est ordonné à tous les habitants « de faire deux fois de jour, chacun davant sa maison et bouticque, nettover et repurger lesd. rues, d'aultant de foys jetter deux sceaux d'eau sur le pavé ; de faire par les rues, de huict en huict maisons, des feux au soir, et à ceste fin fournyr chaincun ung fagot.

Faict deffenses aux taverniers, cabarettiers vandans vin, de vendre ny debiter aucuns ciltres, vins nouveaux, soict de l'Anjou ou de ce pays, jusques après la Sainct-Martin, sur peine de vingt libres d'amende ».

Cette rigoureuse ordonnance paraît avoir enrayé quelque peu le fléau, et le 13 février 1584 [Note : Archiv. du Parlem., B, 145, reg. secrets, n° 60, f° 4 r°] le sénéchal rend compte à la Cour que la ville ne renferme plus un seul pestiféré ; trente-cinq malades sont en traitement à la Santé.

L'épidémie reparaît le 13 mars et gagne les prisons, après avoir frappé, dans la rue Saint-Michel, Mes Julien Duclos, imprimeur, Pierre Gouault, procureur, et Gommerel, avocat. Les détenus sont très nombreux à la Conciergerie [Note : Pour les expédier plus rapidement et vu le peu de conseillers disponibles à la Chambre criminelle de la Tournelle, la Grand'Chambre et la Chambre des enquêtes se partageaient les procès des prisonniers. (Archiv. du Parlem., B, 144, reg. secrets, n° 59, f° 12)] et le sénéchal demande au lieutenant du capitaine de Rennes, du Breil, de faire préparer plusieurs tours de la ville à l'effet d'y répartir les prisonniers. Mais ce dernier ne veut point reconnaître en pareille matière l'autorité du sénéchal, qui se plaint à la Cour d'avoir été « méprisé et traité fort insolemment » par le lieutenant de M. de Montbarot. Enfin, le sieur du Breil défère au désir exprimé et il est arrêté que la tour du Champ-Dolent servira de prison aux appelants de mort et de peines afflictives, la tour des arches de Saint-Georges aux appelants de décret de prise de corps et la tour de Melin aux prisonniers de la juridiction ordinaire de Rennes [Note : Archiv. du Parlem., B, 145, reg. secrets, n° 60, f° 9 r°].

Le 7 août, il y a cinquante-six malades à la Santé, et l'épidémie continue ses ravages jusqu'au commencement de l'année suivante. Ce n'est, en effet, que le 28 mars 1585 que le sénéchal vient apprendre à la Cour la disparition du fléau ; dans toute la ville, seule une maison de la rue Tristin [Note : Aujourd'hui rue de l'Horloge ; c'est dans cette rue que commenca le grand incendie de 1720] en est encore atteinte [Note : Archiv. du Parlem., B, 147, reg. secrets, n° 62, r° 16 v°].

La contagion de ces deux dernières, années fut encore la cause de nombreux déplacements pour notre Parlement.

Le 1er octobre 1582, le syndic des procureurs vient remontrer à la Cour que « les mois d'aoust et septembre auxquels le Parlement est seant, sont totalement incommodes pour l'administration de la justice parce que lors les maladies s'accroissent comme l'on a vu par experience en quatre années continuelles, aussi que c'est le temps auquel les habitans sont le plus occupez pour la collecte de leurs fruictz ». Il requiert qu'il plaise à la Cour « remettre le Parlement en aultre ville du pays où la contagion ne soict et pourvoir à l'advenir pour le changement du service. ». Ces conclusions sont adoptées ; il est ordonné que Messieurs de la Cour se trouveront à Vitré le 8 octobre, pour y continuer la séance, et que dorénavant la séance civile d'août commencera le 1er octobre, la séance criminelle le 1er août [Note : Arch. du Parlem., B, 142, reg. secrets, n° 57, f° 19 v].

Le Parlement ouvre à Rennes sa session de février 1583, mais, devant l'intensité du mal, il retourne au château de Vitré [Note : Arch. du Parlem., B, 143, reg. secrets, n° 58, f° 1 v°. — Durant cette séance, le 27 avril, la peste frappa mortellement le conseiller Guy de Kermenguy. (Ibid., f° 23 v°)]. Le fléau gagne cette dernière ville et oblige la Cour de se « translater » à Dinan, où a lieu, le 3 août, l'ouverture de la séance. Vingt jours après, la peste s'y déclare et se développe rapidement dans cette cité, où les règlements de police sont inconnus et où l'on ne peut trouver un médecin pour soigner les malades. Le Parlement rentre à Rennes le 12 septembre, après avoir fait droit à la requête des habitants de Dinan, qui, dans leur supplique, demandent que « ceux qu'il plaira à Dieu toucher de sa main soient secouruz de vivres et remedes convenables et principalement de consolation spirituelle et de sepultures dignes de crestiens et non exposez aux loups et aux chiens comme ont esté par le passé » [Note : Arch. du Parlemen., B, 143, reg. secrets, n° 59, f°s 1 r° et 8 v°].

Durant ce mois d'août, le Parlement perdit neuf procureurs, deux clercs de greffe et un garde-sacs. D'ailleurs, « une triste experience des années precedentes, dit le procureur général du Roi dans sa remontrance du 1er septembre 1584 [Note : Arch. du Parlemen., B, 146, reg. secrets, n° 61, f° 2 v°], montre combien en cette séance des mois d'aoust et septembre les maladies sont frequentes et surviennent en ce temps qui est le plus dangereux et perilleux de toute l'année en ceste province naturellement froide et humide ». De plus, l'administration de la justice est rendue difficile par le grand nombre de présidents et conseillers qui, malades, ne peuvent faire leur service. A cet effet, la Cour décide d'écrire au Roi pour le supplier de remettre cette séance au 1er octobre prochain.

Voici la réponse qui fut adressée à Messieurs du Parlement [Note : Arch. du Parlemen., B, 12, registres d'enregistrement, n° 9, f° 114 r°] :

« De, par le Roy,

Nos amis et feaulx nous avons recru la

lettre que nous avez escripte du quinziesme de ce mois, en laquelle nous

ramentenez les remontrances que vous nous avez faictes cy-devant des

incommoditez qui se ressentent par

noz officiers de la tenue de nostre Parlement en la saison d’authomne pour

les frequentes et dangereuses malladyes qui le plus ordinairement viennnent en

ce temps-là, comme mesmes vous les ressentez maintenant par la mesme

occasion qui a cause que le nombre de conseillers qui doibt estre en ceste

seance ne sy est encore trouvé. Sur quoy nous vous dirons que si le nombre

de ceulx qui sont assemblez peult estre suffisant pour le jugement des procès

criminels, nous voullons que vous ayez au moins à continuer la Chambre

criminelle comme estant la principalle partye de la justice ; mais s'il ne se

trouve nombre de juges suffizant pour cest effect et que la continuation de la

contagion vous contraigne de vous retirer, nous vous donnons congé de le

pouvoir faire et vous en dispensons par la presente, mais cest à la charge que

vous employrez aultant de temps lors que la cessation du Parlament sera

eschue que vous aurez discontinué la tenue de notre dict Parlement, afin de

recompenser ce qui sera perdu et intermis à la distribution de la justice dont

nous chargeons votre honneur et conscience.

Donné le vingt sixiesme jour d'aoust mil cinq cens quatre vingt quatre. Signé HENRY, et au dessoulz : BRULLARD ».

Voici donc le Parlement mis à même de prendre des vacances, de réparer ses pertes et de ressaisir son sang-froid compromis par le mal qui semblait le poursuivre.

Avant de terminer ce chapitre, signalons qu'en 1582, Fougères eut à souffrir de l'épidémie. Le Parlement s'occupa d'y rétablir l'ordre et la police, complètement négligés ; en effet, les officiers de cette juridiction avaient fui dès l'approche du fléau, les malades mouraient de faim et personne ne prenait soin d'enterrer les cadavres [Note : Arch. du Parl., Grand'Chambre, minutes d'arrêts, 20 octobre 1582].

III

1588-1602.

Nous arrivons à l'année 1586, la peste est à Paris ; elle désole tout le Midi de la France et gagne notre ville en 1588. Le chirurgien Pierre Lebattart est chargé de soigner les malades à l'hôpital de la Santé ; ses appointements sont de trente-trois écus un tiers par mois, et il lui est en outre baillé « une maison ou chambre audict lieu de la Santé ou aultre voysine pour soy loger, ung lict garny, une douzaine de serviettes, demye douzaine de linceulx, deux escabeaux, ung astre, ung moyen bazin, ung poillon, deux platz l'ung moyen et l'aultre plus grand, un post d'estain, quatre assieptes, une brassière d'arrain, deux mortiers l'ung moyen et l'aultre plus petit avecques deux pillons, une seringue avecq son estuy, lesquels meubles il sera tenu rendre lors qu'il sortira de lad. Santé en l'estat qu'ils pourront estre. Et oultre sera fourny de boys, cherbon et chandelle et sera donné ordre de luy fournir medicaments requis pour le traictement des mallades » [Note : Arch. municip., liasse 325. — Tous les apothicaires de la ville devaient contribuer, chacun à leur tour, à la fourniture de ces médicaments].

Le fléau ne fait qu'une courte apparition, mais la crainte de son retour remet en vigueur les mesures préventives. Parmi celles-ci nous relevons un arrêt de la Cour qui, avertie « de ce que plusieurs des habitons de ceste ville font nourrir en icelle grand nombre de pourceaulx qui seront cause de nourrir la contagion, ordonne l'expulsion, dans les vingt-quatre heures, de ces singuliers pensionnaires, sous peine de leur confiscation au profit des pauvres de l'Hôtel-Dieu [Note : Archiv. du Parlement, Grand’chambre, minutes d'arrêts, 7 novembre 1591].

Si le Parlement peut détourner le terrible mal pendant quelques années, en revanche ses ordonnances demeurent impuissantes contre les gens de guerre qui, durant la Ligue, malgré la trève et en dépit des ordres formels qu'ils reçoivent de rentrer dans leurs garnisons, continuent de « courir les campagnes, faire manger les blés en herbe à leurs chevaux, piller et ravager les laboureurs, ce qui contrainct ceux-ci après avoir esté ainsy ruynez de se retirer aux villes pour chercher du pain et mendier leur vie ». Les terres incultes, abandonnées, sont la cause d'une effroyable disette à laquelle viennent s'ajouter des pluies torrentielles et des inondations. Trois à quatre mille pauvres se pressent dans notre ville ; les malades et les enfants des campagnes qui ne peuvent y arriver meurent de faim le long des routes et leurs cadavres sont bientôt dévorés par les chiens et les loups.

L'affluence des pauvres, l'exaltation des esprits, la mauvaise nourriture des habitants devaient fatalement amener une maladis épidémique. Guerre, famine, contagion telle « qu'il n'y a maison exempte « et que des mallades l'on ne peult esperer que une mort prompte, » [Note : Archiv. du Parlement, B, 173, reg. secrets, n° 88, f° 19 v°, 46 r°. — Les soldats commettaient tous ces ravages sous prétexte qu'ils ne touchaient pas leur solde, vu que les paroisses ne s'acquittaient plus de l'impôt de la gendarmerie] toutes ces calamités frappèrent la ville de Rennes en 1597.

…… Le fléau disparaît peu à peu de notre cité, l'épargne jusqu'en 1605, mais continue ses ravages dans la région. L'alarme est grande en 1599 ; la Cour apprend que la contagion sévit dans les environs de Rennes. Sans tarder, elle mande le sénéchal, lui enjoint de « faire tenir les rues nettes et faict commandement aulx proprietaires des maison de jeter de l'eau chaincun jour sur le pavé en l'endroit desd. maisons, faire tenir le marché hors la ville, faire defences aulx hosteliers et cabarettiers de loger en leurs maisons aucunes personnes que premièrement ilz ne soient informez de quel lieu ilz sont, faire proclamer aulx villaiges et endroictz sur les champs où il y a contagion, deffences aulx demeurans ausd. lieux de venir en ceste ville sur peine de punition corporelle. Aussy de faire preparer la maison de la Santé, y etablir officiers pour cet effect et s'il advenoit quil se trouveroit quelques mallades de faire cadenacer leurs maisons et faire promptement mener lesd. mallades à lad. maison de la Santé » [Note : Archiv. du Parlement, B, 178, reg. secrets, n° 93, f° 29 v°].

En 1602, l'épidémie sévit à Nantes ; défenses sont faites au messager d'y faire le service et aux « maistres de mestiers » de ne recevoir chez eux aucune personne venant de la ville infestée ; il est enjoint à celles qui seraient arrivées dans nos murs depuis huit jours d'en sortir sous peine du fouet [Note : Archiv. Parlem., Grand'Chambre, min. d'arrêts (11 oct. 1602)].

IV

1605.

Avec l'année 1605, la peste reparaît, et la Communauté de Rennes, dans sa séance du 9 janvier [Note : Archiv. municip., liasse n° 325], nomme , Guillaume Guyart, provôt de la Santé, « pour tant et si long temps qu'il plaira à Dieu affliger ceste ville et forbourgs de la maladie contagieuse ». Ses appointements sont de 60 liv. par mois, les mêmes que ceux qui avaient été alloués à ses prédécesseurs, Pierre Eon et Jacques Blandin. Jullien Bordeaulx est choisi pour chirurgien, au traitement mensuel de 90 livres. Le gardien est Pierre Alleaume, qui, nommé en 1591, exerça cet office avec un zèle et une charité admirables pendant vingt-neuf ans consécutifs [Note : Pierre Alleaume fut nommé gardien de Saint-Yves le 13 septembre 1591 en remplacement de messire Pierre Huet, lequel avait succédé à messire Raoul Péart en 1587]. Il fallait, nous apprend M. de Léon [Note : M. de Léon, Rapport historique sur les hospices de Rennes, Rennes, 1858, p. 7], un dévouement peu commun pour accepter cette honorable et périlleuse mission. Quand une nomination devait avoir lieu, le candidat se présentait devant la Communauté de ville et prêtait serment de ne quitter l'hospice sous quelque raison que ce fût et quelque violente que fût l'épidémie. Il devait soigner et administrer les pestiférés, dire deux messes par semaine pour tous les habitants de la ville et les fondateurs ; il réglait tout à l'intérieur. Pour prix de tant de soins et de dangers ses honoraires étaient de 200 liv. dans les temps ordinaires, 400 liv, dans les temps d'affliction.....

Le fléau se prend à sévir non seulement à Rennes, mais encore dans les environs, et la Cour, pour empêcher les paroissiens des communes voisines d'entrer dans nos murs, ordonne de placer à chacune des portes de la ville quatre habitants qui seront relevés tous les jours de leur garde [Note : Archives du Parlement, Grand’Chambre, min diarrèts (7 juin 1605)]. Le même arrêt défend de porter les immondices dans les douves et fossés, dont une répurgation est faite par les mendiants valides, qui , pour salaire, reçoivent la nourriture et le coucher à l'hôpital Saint-Yves. Cette sage mesure paraît avoir été prise un peu tardivement, car l'été se fait déjà sentir et, avec lui, la contagion augmente ; la panique devient générale, la plupart des habitants quittent leurs demeures, le collège des Jésuites ferme ses portes, aucun marché n'est tenu dans la ville, le commerce est totalement suspendu.

Des ordres formels interdisent à toute personne, de quelque qualité qu'elle soit, d'avoir pigeons et chiens, d'exposer en vente aucun habillement, linges ou autres meubles, et d'éventer les maisons infectées avant Noël prochain. On espérait en effet que l'hiver allait enrayer la maladie ; c'est ce qui arriva. L'épidémie disparut avec les premiers froids, et la désinfection faite par « six particuliers escureurs, » [Note : Le mot « esventeurs » est plus fréquemment employé] commença le 5 novembre [Note : Archiv. du Parlem., B, 190, reg, secrets, n° 105, f°s 6 r° et 32 r°].

Durant ce dernier semestre de 1605, plus de cinq cents personnes entrèrent à la Santé et furent soignées et nourries aux frais de l'hôpital. Le Parlement perdit un de ses membres, le conseiller Me Jacques Cailleteau, et fut sur le point de quitter Rennes pour aller à Dinan [Note : Archiv. du Parlem., B, 190, reg. secrets, n° 105, f° 20 v°].

V

1607-1617.

Les ravages de cette dernière épidémie montrèrent l'insuffisance des quelques maisons de la Croix-Rocheran qui servaient d'asile aux malades. La Communauté fit appel à la charité publique et, sous l'énergique impulsion de son procureur-syndic, Me Jan Louvel, résolut, « à l'exemple des autres bonnes villes de France, » de faire bâtir un hôpital pour les pestiférés, sur l'emplacement du cimetière de Saint-Yves, près le faubourg de la Croix-Rocheran. Ce fut le Sanitat ou hôpital de la Santé, aujourd'hui l'hospice des Incurables.

Les travaux commencèrent par la clôture du cimetière et la construction d'une chapelle, dont la première pierre fut posée le vendredi 22 juin 1607 par Mgr l'Évêque, M. de Bréquigny, sénéchal de Rennes, M. de Lombard, lieutenant de M. de Béthune, gouverneur de la ville, et Louvel, procureur-syndic [Note : Archiv. municip., liasse 325. — Nous avons trouvé ces renseignements dans un curieux document du 29 décembre 1608, énonçant les règlements et ordonnances relatifs à la fondation de la Santé, à l'élection et aux devoirs des provôts et du gardien].

Ils furent activement poussés, grâce à la générosité de tous les habitants, qui contribuèrent à cette « saincte et pieuze entreprize ; » Nosseigneurs du Parlement, Messieurs du Siège et M. le juge magistrat criminel de Rennes furent « suppliez de « continuer leur bonne affection et d'adjuger des amandes quand il s'en presentera occasion pour ayder à la despense desd. bastimentz » [Note : Archiv. municip., liasse 325]. L'évêque de Rennes, François Larchiver, « reconnaissant qu'entre les œuvres de charité il n'y en a point de si nécessaires ny qui soient plus recommandables que ceulx qui conservent le secours spirituel qui est deu aux pauvres affligez de la peste ou autre malladie contagieuse, lesquelz sont ordinairement delaissez de tout le reste du peuple, » fait un don de 1,203 livres pour l'entretien de la chapelle et du chapelain de la Santé, « à la charge que les administrateurs feront dire et celebrer par led. chapelain une messe à basse voix à chaque dimanche de toutes les années et oultre une autre messe par chacun jour durant l'octave de la Toussainctz » [Note : Archiv. municip., liasse 325 (26 février 1610)].

La peste ayant cessé, le Sanitat, à défaut

de malades, sert de refuge aux mendiants, mais en 1615 le fléau reparaît [Note :

En mars 1612, un commencement d'épidémie se déclara aux prisons, par suite

des « immondices qui resourdent aux basses-fosses ».. La

rupture d'un conduit qui tombe dans les fossés est la cause du mal, mais ni la

Communauté, ni le geôlier, ni les propriétaires du Boulevard de la porte

Saint-Michel ne veulent faire cette réparation. La Cour intervient et

arrête que les frais seront pris sur les deniers du sou pour pot. (Arch. du

Parlem., B, 203 reg. secrets, n° 118, f° 13 v°)], et

ceux-ci quittent la Santé pour aller à l'hôpital Saint-Yves. Le Parlement rend

de nouvelles ordonnances interdisant aux cabaretiers de recevoir aucun

habitant dans leurs maisons ; deux huissiers de la Cour sont envoyés vers des

Égyptiens et Bohémiens qui ont été vus dans la ville ; ordre leur est donné de

sortir immédiatement de la province sous peine de galères pour les hommes et

pour les femmes d'être fouettées et rasées [Note : Archiv. du Parlem.,

Grand'Chambre, min. d’arrêts (26 mai, 5 septembre 1615)]. L'épidémie fut de courte durée.

A cette époque, l'hôpital Saint-Yves était surtout encombré des pèlerins atteints du mal Saint-Méen « comme estant sur le passaige de la chapelle Saint-Méen, à une petite journée d'icelle » [Note : Archiv. municip., liasse 325 (31 janvier 1617)]. Les malades, en effet, traversaient la ville de Rennes pour aller chercher guérison à la fontaine miraculeuse de Saint-Méen. D'après la tradition, ce pèlerinage devait être fait à pied et en demandant l'aumône, quelque riche que l'on fût [Note : Guillotin de Corson, Pouillé du diocèse de Rennes, tome III, chap. II, p. 342].

VI

1622-1627.

En 1622, les ravages que l'épidémie sème à Saint-Malo, Dol et Dinan sont des signes précurseurs de sa prochaine réapparition. La Cour défend, sous peine de mort, aucun trafic avec les lieux contaminés et rejette hors des murs les marchés qui se tiennent dans la ville [Note : Archiv. du Parlem., B, 223, reg. secrets, n° 138, f° 72 r°] ; mais le mal approche et gagne les communes environnantes, entre autres La Chapelle-Chaussée, Janzé, Gévezé...

Nous arrivons en 1624. C'est un pintier demeurant au Grand Bout de Cohue qui, le 19 novembre, meurt le premier, victime du fléau ; le lendemain, un second cas se déclare dans la rue Saint-Germain ; bientôt l'épidémie prend d'effrayantes proportions, des officiers sont établis à la Santé et la terre de Cohignac [Note : Cette terre appartenait à Me Julien Lecamus, sieur du Rocher, procureur au Siège Présidial de Rennes] est choisie par la Communauté pour mettre à « l'esvent » les malades sortant de l'hôpital. Comme nous le montre l'arrêt ci-dessous du 24 mars 1625 [Note : Archiv. du Parlem., Grand'Chambre, min. d'arrêts], la Cour ne tarde point à prendre d'énergiques mesures pour enrayer la contagion et n'hésite pas à sacrifier au traitement des malades les sommes destinées à la construction de son Palais.

La Court, faisant droict sur les conclusions du Procureur géneral du Roy et après avoir ouy les senechal, alloué et lieutenant de Rennes, Mes Sebastien Riault et Gilles Le Bot, conselliers au siège presidial de Rennes, et Me Pierre Henry, administrateur du Roy aud. lieu, mandez en ladicte Court. A ordonné que lesd. senechal alloué lieutenant Riault et Le Bot se departiront par quartiers en cette ville et faulxbourgs pour chascun deux en leurd. quartier faire visiter et mettre hors tous mendians et aultres vagabons sauf à envoyer les domiciliaires de la ville impuissans de venir à l'hospital, et enjoinct aux gardes et prevosts dud. lieu de les y recevoir et faire enfermer sans qu'ils puissent en sortir pour mandier, et à cette fin mettre portiers aud. hospital qui en puissent respondre, que commandement sera faict et publié à tous mandians de se presenter dans ce jour aud. hospital pour y estre receus avec cognoissance de cause et par l'advis desd. prevostz, à faute de quoy leur est enjoinct de se retirer de ladicte ville et fauxbourgs sur peine d'estre fouettez par les mains du bourreau aux carrefours et lieux accoustumes pour la première fois, et pour la seconde auront les cheveux rasez, seront derechef fouettez et marquez d'un fer chaux sur le front. Que les rues seront nettoyees et repurgees et à cette fin enjoinct au fermier general de la repurgation d'icelle d'y mettre tel nombre de tombereaux que lad. ville et fauxbourgs puisse estre repurgees, sur peine de cinquante livres d'amende qui ne pourra estre moderee pour quelque cause et pretexte que ce soit. Enjoinct à chascun des habitans de nettoyer devant sa maison, faict ladicte Court deffenses à tous habitans de cette d. ville et fauxbourgs de frequenter l'hospital de St. Louis, fauxbourg de la Croix Rocheran et environs pour venir et conferer avec ceux qui y auront este transportes et conduitz à cause de la peste, sur peine de cinquante livres d'amende contre les personnes solvables et de punition corporelle contre les insolvables et d'estre bannies de lad. ville et fauxbourgs et leurs maisons cadenacees, que suivant les preceddans arrests de ladicte Court et ordonnances des commissaires de la pollice seront mis deux hommes journalliers sur le premier pont de chasque porte de la ville qui sera ouverte, et aultant à chasque barriere des fauxbourgs pour empescher l'entree des mandians soict quils soient desd. fauxbourgs ou de la ville et aultres vagabonds, à chascun desquels journalliers sera baille la somme de dix souls par jour faisant leur devoir, et en cas de deffault seront privez de leur dict sallaire, et vers eux procedde ainsy quil appartiendra. Ne sera permis à aucuns ayant este à la Croix Rocheran d'entrer en la ville et fauxbourgs sans permission de justice, et est faict commandement aux gardes desd. entrees de la ville et faux-bourgs de les empescher et opposer, et en cas de rebellion les defferer à justice. Ordonne que le passaige du Chemin-Neuf estant au fauxbourg de la Magdelaine sera clos de murailles et les proprietaires du Puy-Mauger advertis de mettre une porte à l'entrée de leur maison à ce quaucun ne passe par leur dicte maison, que les mallades de peste seront portez aux lieu de St Louis et fauxbourgs de la Croix Rocheran, et ceux qui les auront hantes ou demeurans aux maisons infectees seront conduictz par eau de l'aultre coste de la riviere au prieure de St Cire et aultres lieux commodes. Et au cas qu'aucuns dentre eux tombast mallade seront menez aud. lieu de la Sante, et pourveu à la nouriture des ungs et des aultres. Et ne se trouvant fond de deniers suffisant pour lad. nouriture et aultres choses necessaires seront les fermiers et adjudicataires des debvoirs destines au bastiment du Pallais contrainctz d'en fournir par ordonnance des commissaires de la pollice. Enjoinct aud. seneschal de Rennes et aultres juges de certiffier lesd. commissaires de la pollice du debvoir et dilligence par eux faicte de jour en aultre. Et ordonne que lesd. commissaires de lad. Court pourront suivant les occasions procedder à l'execution du present arrest et aultres ordonnances de la pollice par amendes pecuniaires et corporelles, et seront leurs ordonnances executees nonobstant appel et appellation quelconque. Et faict commandement aux habitans de Rennes, cinquanteniers, dixainiers, huyssiers et sergents de leur obeir sur peine d'estre declares rebeles à justice et punis extraordinairement. Enjoinct aud. Henry de faire executter ledict arrest et icelluy publier et observer.

Faict en

parlement à Rennes, Grand Chambre et Tournelle assemblées, le XXIIIIème jour de

mars 1625.

DE BOURGNEUF. DESCARTES.

Cependant la contagion continue de sévir avec une extrême violence. Le 11 mai 1626, elle prend à la Feuillée et le lendemain les condamnés aux galères sont « délivrés aux committes » [Note : Officiers de galère qui commandent la chiourme (Dictionnaire de Trévoux)] chargés de les conduire au village de la Gauretaye, où pendant huit jours ils doivent rester à s'éventer [Note : Arch. du Parlem., Grand'Chambre, minutes d'arrèts (12 mai 1626)]. Les prisonniers détenus à la Conciergerie pour dettes civiles et dont les amendes n'excèdent pas cent libres sont dirigés sur le Gros-Chêne « pour y estre dezairés » au moins durant quinze jours, après quoi ils sont élargis pour six mois sous caution juratoire [Note : Arch. du Parlem., Grand'Chambre, min. d'arrêts (14, 15 mai 1626)].

Un désairement, sans doute insuffisant, fut fait dans les prisons, car à peine les galériens y sont-ils rentrés que la peste reparaît. Cette fois les prisonniers accusés de « crimes énormes et qualifiez » sont enfermés dans les basses-fosses de la Conciergerie ; les autres condamnés « enferrez et enchaynez les uns avecq les aultres, changés d'habits, razés, parfumés et conduictz dans une maison proche de la ville » [Note : Arch. du Parlem., Grand'Chambre, min. d'arrêts (5 juin 1626)]. L'auditoire royal, contigu à la Feuillée, est également désinfecté, et durant ce temps les juges présidiaux siègent à la Maison commune [Note : Arch. du Parlem., B, 231, reg. secrets, n° 146, f° 60 v°]. En vain, pour apaiser « l'ire de Dieu, » de nombreuses processions étaient faites à la Chapelle-Brûlon [Note : Le 27 avril 1625, en conséquence de l'ordonnance de Mgr l'évêque de Rennes et avis de Messieurs du Chapitre Saint-Pierre de Rennes, il fut fait pour le bien public, à cause de la peste, une procession générale où tout le clergé et les religieux de tous les couvents de la ville et faubourgs dudit Rennes assistèrent, ayant chacun son cierge blanc allumé et accompagné de quatre torches ardentes. Elle commença à l'église cathédrale de Saint-Pierre, vint à l'église Saint-Melaine et de là alla à la Chapelle-Bruslon, dédiée à Monsieur saint Roch, avec la châsse de Monsieur saint Amand. (Archiv. départ., fonds de la Bigne Villeneuve. — Journal d'un Bourgeois de Rennes, publié dans les Mélanges d'Histoire et d'Archéologie bretonne, Rennes, 1855, 2 vol., t. I, p. 47)] ; mais l'intensité du mal devient telle que l'on évite maintenant tout rassemblement, et la Cour, dans son audience du 5 juin 1626 [Note : Arch. du Parlem., Grand'Chambre, min. d'arrêts], défend aux habitants des communes voisines « de venir jeudi prochain, à la faiste et solennité du Sainct Sacrement, en cette ville et forbourgs, sous peine de dix livres d'amende ».

De nombreuses ordonnances sont rendues à cette époque ; nous n'en citerons que quelques-unes, ce sont toujours les mêmes mesures d'hygiène. Les fruitiers et autres petits marchands sont expulsés du Champ-Jacquet, leur lieu de vente habituel, et envoyés sur le haut des Lices, près le faubourg Saint-Michel ; les chiens errants sont tués sur le champ et enterrés au-delà des faubourgs ; il est défendu aux bouchers d'amener et de tuer des moutons dans la ville. Des barrières sont mises aux extrémités des rues les plus contaminées, telles « qu'aux deux bouts de la ruelle qui va du Pre Botte en la rue Vasselot, et au passaige et ruelle pour aller du Champ Jacquet en l'auditoire du siege de Rennes » [Note : Arch. du Parlem., Grand'Chambre, min. d'arrêts (25 sept. 1626)]. Défenses sont faites d'aller boire aux tavernes, sous peine de cent sous d'amende aux buveurs et de dix livres aux taverniers ; il est enjoint aux deux proches voisins des maisons infestées d'empêcher la rupture des cadenas et de veiller à ce que les malades ne sortent point de leur demeure, sous peine de cinquante livres d'amende pour ces voisins, qui deviennent policiers [Note : Arch. du Parlem., Grand’Chambre, min. d'arrêts (5 juin 1626)]. C'est qu'en effet nombreuses étaient les infractions aux règlements, et maintes fois la Cour eut à punir les contrevenants : tantôt des malades épouvantés et assoiffés d'air pur qui brisaient les cadenas et s'évadaient de leurs maisons, tantôt des parents ou amis des pestiférés qui ne voulaient point les abandonner et « fréquentaient avec eux ».

Durant cette année 1626, la Cour suspendit ses séances du 6 octobre au 1er décembre. Le chirurgien Me Julien Primaignier, tout d'abord choisi pour soigner les membres du Parlement et leur famille, fut destitué de sa charge le 25 octobre et remplacé par Me Guillaume Vallemont [Note : Arch. du Parlem., B, 232, reg. secrets, n° 147, f° 39 r°].

Les malades de l'hôpital de la Santé sont traités par Me Damien Jarry, successeur de Guy Jarry, que la peste frappa au mois de mai 1625. La Communauté se montra reconnaissante « des bons et fideles services » rendus par ce dévoué chirurgien en gratifiant sa veuve, Artuse Mallet, et ses quatre enfants, de la somme de 2,400 livres, « dont ils seront payez au plus tost que faire se pourra, dans les huict années prochaines, et par chacune d'elles leur sera payé 150 livres d'intérests » [Note : Arch. munic., liasse 325].

Le piteux état des finances ne permettait pas, en effet, à la ville de s'acquitter présentement de cette dette ; la contagion l’avait déjà engagée pour plus de 80,000 écus ; elle ne payait qu'après de longs retards et arrêts du Parlement les 150 livres mensuelles du chirurgien Damien Jarry [Note : Arch. du Parlem., Grand’Chambre, min. d'arrêts (15 mai, 25 juillet 1626)]. Le rôle des aumônes ne suffisait plus à couvrir les dépenses qu'entraînait le fléau ; c'est pourquoi la Cour arrête-t-elle, le 4 juin 1626 [Note : Arch. du Parlem., B, 231, reg. secrets, n° 146, f° 50 v°], que « vu la multitude des pauvres et l'augmentation des maladies, pour cette fois seulement et sans tirer à conséquence pour l'avenir, Me Henry Rouessart, notaire, se transportera par les maisons des présidents, conseillers et officiers de lad. Court, pour recevoir d'eux outre les sommes contenues au rôle ordonné de leurs aumosnes aultre et pareille somme que celle qui est contenue audit rôle ». Les taxes de l'évêque, du chapitre, des juges présidiaux, des officiers de la chancellerie et des huissiers de la Cour sont également doublées. De plus, la Communauté arrête le 11 décembre que « tous les deniers du debvoir du sol et liard pour pot seront employez pour l'advenir aux necessitez de la maison de Santé » [Note : Arch. municip., liasse 325].

L'année 1627 fut aussi néfaste que la précédente ; les ravages du fléau s'étendirent sur les comunes voisines. Défense est faite aux habitants de ces localités « de converser ni de communiquer avec le peuple sous peine du fouet et leur est enjoinct de pourvoir à la nourriture et aux salaires de deux hommes pour enterrer la nuit les corps décédés de contagion et les aller prendre en leur demeurance » [Note : Archives du Parlement, Grand’Chambre, min. d'arrêts (5 janvier 1627)].

Les victimes sont toujours nombreuses, et le terrible mal les enlève promptement. Le 16 juillet 1627, la peste prend chez Mme de Locmaria, près l'église Saint-Germain ; la Cour ordonne immédiatement au sénéchal de faire cadenasser sa maison, de n'y laisser que le nombre de domestiques strictement nécessaire et de pourvoir à son traitement [Note : Arch. du Parlem., B, 233, reg. secrets, n° 148, f° 81 r°] ; elle meurt deux jours après [Note : La mort du pestiféré arrivait toujours au bout de quarante-huit heures et fréquemment, plus tôt. Fièvre subite, souvent accompagnée de délire, apparition dans l'aine ou dans l'aisselle d'un ganglion qui atteignait très vite la grosseur d'un œuf de poule, tels étaient les caractères de cette peste bubonique].

Devant cette persistante calamité, des processions générales, auxquelles le Parlement assiste en robes noires, sont faites par la ville ; des prières publiques sont dites pour la santé du peuple et celle du Roi, malade en ce moment d'une fièvre [Note : Arch. du Parlem., B, 234., reg. secrets, n° 149, f° 1 v°].

Vers la fin de l'année l'épidémie semble disparaître, et le 23 octobre la Cour permet aux Pères Jésuites d'ouvrir leur Collège après la fête de la Toussaint [Note : Arch. du Parlem., B, 234., reg. secrets, n° 149, f° 41 v°].

VII

1628.

L'accalmie fut de courte durée, car dès le mois de janvier 1628 la peste reprend au Champ-Jacquet chez Merulin et près la porte Saint-Michel chez Juhel, procureur [Note : Archiv. départem., fonds de la Bigne Villeneuve. — Journal d'un Bourgeois de Rennes, publié dans les Mélanges d'Histoire et d'Archéologie bretonne, Rennes, 1855, 2 vol., tome 1, p. 63]. Les pauvres et mendiants errent toujours en grand nombre à travers les rues de la ville, malgré les gardes des portes qui ont pour mission de ne point les laisser entrer ; leur inutile service coûte à la ville plus de 25 à 30 livres par semaine. C'est pourquoi, sur la remontrance de son procureur-syndic, la Communauté décide, le 30 juin [Note : Archiv. municip., liasse 488], qu'elle présentera requête à la Cour pour la suppression des gardiens et la conversion de cette dépense, « à présent que les eaux sont basses, en achat de hotes et boutsoulles afin de contraindre tous lesd. mendians valides à curer et repurger la rivière tant au port S Yves qu'à l'entour de la ville dans les fossés ». La Cour fit droit à cette requête.

Le 23 septembre, le Parlement, forcé de se désemparer, arrête qu'il ne tiendra aucune audience pendant les quinze jours prochains ; mais, devant la persistance du mal, la Cour prolonge ses vacances « jusqu'à ce qu'autrement en soit ordonné ; si n'etoit qu'il se presenteroit tutelles ou autres causes qui requerent celerité, auquel cas sera donné audience aux parties à huis-clos » [Note : Archiv. du Parlem., B, 326, reg, secrets, n° 151, f°s .23 v° et 29 r°].

Le 10 octobre, Me Damien Jarry prête serment de soigner les officiers du Parlement que le fléau atteindrait [Note : Archiv. du Parlem., B, 236, reg. secrets, n° 151, f° 30 v°], et pour le logement de ces derniers, la Cour requiert une maison avec ses jardins, appelée « la Serayne, » située dans le faubourg de la rue Hux (aujourd'hui faubourg de Paris) ; c'est la propriété d'un sieur Perdriel, auquel il est alloué, comme dédommagement, la somme de 25 écus, « sauf à augmenter » [Note : Archiv. du Parlem., Grand'Chambre, min. d'arrêts (19 octobre 1628)].

Durant cette année 1628 la peste sévit avec une extrême violence dans les communes de Moigné, Marcillé et « Bourdecons » [Note : Bourg-des-Comptes]. Ordre est donné aux trésoriers de ces paroisses de faire assister les malades et de pourvoir à leur inhumation dans un cimetière désigné par les recteurs ; à ceux-ci, d'administrer les sacrements. Défenses sont faites aux malades et autres personnes qui sont entrées dans des maisons infectées de « frequenter avec le public, » d'aller à l'église et aux assemblées, sous peine de la vie [Note : Archiv. du Parlem., Grand’Chambre, min. d'arrêts (10 nov. 1628)].

Avec l'hiver disparaît la contagion. Les audiences du Parlement sont reprises le 17 novembre et, par son arrêt du 9 décembre [Note : Archiv. du Parlem., Grand’Chambre, min. d'arrêts (10 nov. 1628)], la Cour, faisant droit à une requête de la Communauté, permet aux Pères Jésuites d'ouvrir leur Collège le 2 janvier prochain, tout en leur défendant de recevoir aucun écolier des paroisses qui, durant l'année, ont eu à souffrir de l'épidémie.

Voici cette requête [Note : Arch. municip., liasse 325] :

A

Nosseigneurs du Parlement,

Supplient et vous rernonstrent

humblement les nobles bourgeois et habitants de cette ville de Rennes que comme

d'une part pour remédier au mal contagieux dont il a pleu à Dieu visitter cette

ville, la Cour ne trouvant de plus prompt remede que dempescher les assemblees,

auroit esté obligé de transporter le marché hors cette ville et faire cesser

pour un temps les audiances tant du Siege que de la Cour, et mesmes d'obliger

les R. P. Jesuistes de congédier leurs escoliers et fermer leur college ; de

mesme ayant esgard aux grandes incommoditez publicques et notables inconvenients

qui proviennent de telles feries et induces pour ne dire de tel desordre quoy

que tres prudemment et utilement ordonné, si tost qu'il a pieu à Dieu retirer

son fleau de sur cette ville, elle auroit jugé à propos de restablir touttes choses au premier ordre en

remettant le marché et faisant ouvrir lesd. audiances ; neantmoins lesd. R. P.

Jesuistes n'auroient encore faict aucune diligence de rappeler leurs escoliers

et de rouvrir leur college quoy que le temps de commancer leurs leçons soit il y

a long temps expiré et refusent encore aujourdhuy de le faire si au prœalable il

n'est ainsi ordonné par la Cour.

Si tous remontrent les suppliants que toutte la ville estant aujourdhuy par la grace de Dieu purgee et nettoiee du mal contagieux, il ne peut pas y avoir plus d'inconvénient en louverture dud. college qu'aux assemblees qui se font journellement tant à cause desd. audiances ou des prœdications qu'à raison des basteleurs qu'on souffre bien en cette ville, ou au contraire la fermeture des classes et cessation dud. College importe grandement au public non seulement pour le respect de toutte la jeunesse qui se debauche et perd le temps pendant une si longue interruption de ses estudes, mais encore pour les notables pertes dommages et interests quen souffrent une infinité de pauvres habitants de la basse ville qui gagnent leur pain parmi les escoliers et traînent assez miserablement leur vie en les servant et consideré

Qu'il

vous plaise, Nosseigneurs, permettre auxd. R. P. Jesuistes

douvrir leurs classes de jour en autre ou que ce soit dans tel temps quit plaira

à la Cour leur limitter pendant lequel ils pourront faire imprimer et affixer le

catalogue des livres et proceder à lexamen des escoliers de la ville et sonner

leur cloche pour les advertir et ferez bien.

LOUVEL

Procureur sindic de la

Communauté.

VIII

1629-1634.

Au mois de juin 1629, la peste sévit sur la ville de Hédé ; les officiers de cette juridiction et la plupart des notables s'étant enfuis à l'approche du fléau, il fallut un ordre de la Cour pour rappeler ces magistrats à leur devoir et les faire veiller à ce que les maisons infectées soient « désairées, » les pauvres nourris et les malades secourus [Note : Arch. du Parlem., Grand'Chambre, minutes d’arrêts (23 juin 1629)].

A Rennes, tout danger a pour le moment disparu ; néanmoins, il est enjoint au fermier adjudicataire des boues et immondices de la ville de faire passer ses tombereaux deux fois par jour dans chaque rue ; aux habitants, il est prescrit de nettoyer, entre six et sept heures du matin, le pavé devant leurs maisons, pour à huit heures y jeter un seau d'eau [Note : Arch. du Parlem., Grand'Chambre, minutes d’arrêts (9 mars 1629)]. Le Parlement, voulant définitivement purger la ville de ses mendiants et vagabonds, leur ordonne de se retirer immédiatement dans leur pays, sous peine du fouet ; quant à ceux « qui sont originaires de ceste ville et fauxbourgs, il est permis aux habitants, mesme aux artisans, de les prendre et les faire travailler en leur donnant pour deux sous de pain par jour » [Note : Arch. du Parlem., Grand'Chambre, minutes d'arréts (17 juill. 1629)].

L'épidémie semble trouver de nouveaux éléments dans les préservatifs qu'on lui oppose ; en septembre 1629, elle se déclare chez un libraire appelé Poullain, près les Pères Jésuites, et chez M. le président de la Dobiays, près Saint-Pierre [Note : Arch. dép., fonds de la Bigne Villeneuve. — Journal d'un Bourgeois de Rennes, publié dans les Mélanges d'Histoire et d'Archéologie bretonne, déjà cité, t. II, p. 72] ; bientôt elle se propage, et la désolation vient encore une fois assiéger notre ville. Le peuple est exhorté aux prières par son évêque Pierre Cornulier [Note : Pierre Cornulier, né à Nantes en 1575, mort en 1639, fut nommé évêque de Rennes en 1619 ; « ce prélat, véritablement homme de bien, d'une vie pénitente et austère, d'une grande pureté de mœurs, se montra le plus zélé des pasteurs, lorsque la peste désola Rennes pendant dix années consécutives; on l'y rencontrait partout, visitant assidûment les malades et administrant lui-même la Sainte Communion aux pestiférés. » (Guillotin de Corson, Pouillé histor. de Rennes, t. I, chap. II, p. 93)], comme nous le montre la lettre suivante que ce prélat adresse le 28 septembre à M. Louvel, sieur de la Chancelière, procureur-syndic de la Communauté [Note : Archiv. municip., liasse 325] :

«

Monsieur,

Je regrette infiniment voir votre ville encor affligee de

contagion, prenant la part que je doibz en vos afflictionz et douleurs, mais

puisque c'est le vouloir de Dieu auquel il fault toujours se conformer et

trouver bonne la tribulation qui nous vient de sa main, il est de notre

debvoir de tascher d'appaiser son courroux justement emeu contre nous par

nos faultes et ce par actions de penitence. Car par ce moien il convertira son

indignation en bonté, ne nous chastiant le plus souvent que pour nous rendre

meilleurs. Si le mal croist ce que Dieu ne veuille il sera bon de faire

prières extraordinaires et publicques, à quoy je pourvoiray moyennant la

Grâce divine cy tost que j’auray accompli mes vizittes. Et cependant je vous

envoye le mandement que desirez pour Messire Fourré, lequel je supplye Nostre

Seigneur de tout mon cœur vouloir tenir et préserver du danger auquel il

s'expose par l'esprit de charité qui le pousse plustost à ce faire que toute

autre consideration [Note : Jullien Fourré n'exerça que deux ans ses fonctions

de gardien de la Santé ; la peste le servir fidelement Messieuz de la

ville en tout ce qui dependra de moy et vous en particulier comme estant de

longue main, Monsieur, Votre bien humble et plus affectionné serviteur,

P., EVÊQUE DE RENNES ».

Après quelques mois de répit, la contagion prend en août 1631 dans plusieurs maisons de la rue Reverdiais ; les commissaires de la police font immédiatement apposer des cadenas sur les portes des logis contaminés et défendent aux locataires de communiquer avec le peuple ; mais ceux-ci « ne laissent de aller et venir et aulcun d'eulx ont levé de leur authorité les cadenatz, » ce qui motive un arrêt de la Cour ordonnant que les coupables seront poursuivis, punis de mort et de cinq cents libres d'amende [Note : Archiv. du Parlem., B, 242, reg. secrets, n° 157, f° 6 r°].

Comme le fait remarquer M. le conseiller Saulnier dans un de ses nombreux et intéressants travaux [Note : Rennes au XVIIème siècle. Documents de la vie privée, par Fr. Saulnier, Rennes, 1885. (Extrait des Mémoires de la Société Archéologique d’Ille-et-Vilaine, t. XVII, p. 113)], la peste semble venir de l'Anjou, car il est interdit au messager d'Angers d'amener à Rennes des ballots et des marchandises de cette ville [Note : Arch. du Parlem., Grand'Chambre, minutes d'arrêts (26 août 1631)].

Le mal s'accroit rapidement, et en septembre porte ses ravages sur tous les points de notre cité ; avec lui reparaissent de nombreuses ordonnances, toujours les mêmes mesures d'hygiène. Défenses sont faites aux cabaretiers de vendre à boire aux habitants, et à ceux-ci de pénétrer dans les tavernes, sous peine de cinquante livres d'amende. Quelques personnes, soupçonnées « d'avoir esté en l'air contagieux, » sont entrées dans un cabaret situé sous les Porches de la ville ; aussitôt, ordre est donné de fermer cette maison et à son propriétaire de recevoir quiconque pendant un mois sous peine de punition corporelle et de 300 livres d'amende [Note : Arch. du Parlem., (1er septembre 1631)]. La foire aux oignons du mois d'octobre est interdite, et il est enjoint aux marchands qui y sont venus de se retirer sous peine de la vie [Note : Arch. du Parlem., B, 242, reg. secrets, n° 157, f° 16 r°]. Les malades sont amenés la nuit à la Santé, et les « éventeurs » ne doivent procéder au « desairement » des maisons infectées que de neuf heures du soir à quatre heures du matin [Note : Arch. du Parlem., Grand'Chambre, minutes d'arrêts (1er oct. 1631)].

Devant l'intensité du fléau, la Cour requiert la maison de la Garoulais [Note : Cette propriété, située dans la rue de ce nom (aujourd'hui rue de Dinan), occupait l'emplacement actuel des maisons nos 7, 9, 11 et 13, et s'étendait jusqu'à la rivière d'Ille] pour le traitement de ses officiers, et commet encore une fois à leurs soins le chirurgien Damien Jarry ; de plus, elle suspend ses audiences publiques le 26 septembre et ne les reprend que le 1er décembre. Cependant l'épidémie continue ses ravages. Le 21 janvier 1632 [Note : Arch. du Parlem., Grand'Chambre, minutes d'arrêts], les nobles bourgeois de Rennes demandent au Parlement d'ordonner la clôture des jardins de la Maison de santé pour empêcher toute communication des malades avec le peuple, et le creusement d'un canal qui conduirait de la Vilaine à la porte de l'hôpital et assainirait les prairies marécageuses d'alentour [Note : Ce canal a été comblé en 1863 et remplacé par le boulevard Sébastopol actuel]. La Cour fait droit à cette requête par son arrêt du 23 mars, et par autre du 1er septiembre [Note : Archiv. du Parlem., B, 244, reg. secrets, n° 159 f° 13 v°] retient les maisons appelées la Serène, sitiiées à l'entrée du faubourg de la rue Hux, pour y traiter ceux de ses membres qui seraient atteints de la contagion.

Depuis 1624, c'est-à-dire depuis huit ans, le terrible mal sévissait avec rage sur notre cité ; chaque jour les victimes tombaient nombreuses sous l'étreinte du fléau ; prières publiques et processions générales se succédaient sans pouvoir apaiser la colère céleste et le découragement frappait tous les esprits, quand, subitement, vers la fin de 1632, la peste disparut.

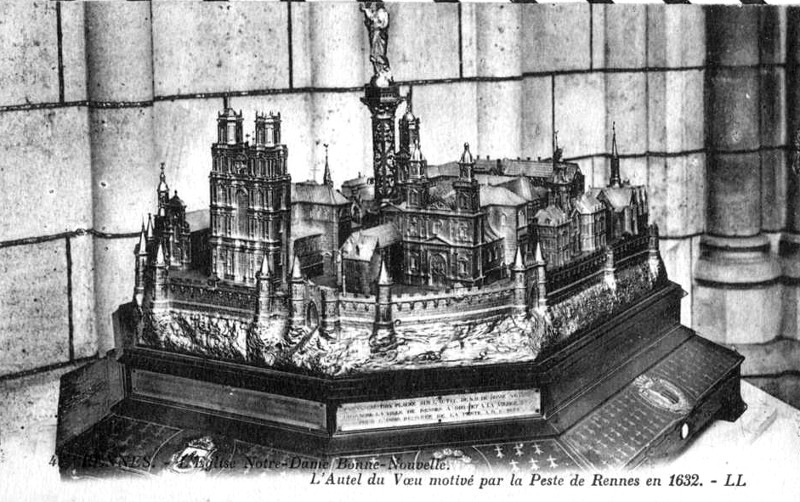

Les habitants firent alors vœu d'offrir un monument, représentant la ville, à la Vierge qui venait enfin d'exaucer leurs prières ; tous versèrent leur obole pour la confection de cet ouvrage, et deux ans après, le 8 septembre 1634, le vœu fut en grande pompe porté à l'église de Notre-Dame de Bonne-Nouvelle.

IX

1636-1637.

L'épidémie, que l'on croyait à jamais disparue, revient à Rennes en 1636. La Communauté demande au Parlement l'ouverture de la Santé ; mais vu le petit nombre de malades, la Cour s'y refuse tout d'abord [Note : Archiv. du Parlem., B, 251, reg. secrets, n° 166, f° 63 v°. — Cet arrêt nous apprend que le 4 juillet douze personnes seulement sont atteintes et que 500 livres ont suffi depuis l'apparition du fléau pour couvrir les frais qu'a nécessité le traitement des pestiférés, tandis qu'il en aurait fallu au moins 6,000 si l'hôpital avait été ouvert], puis, devant les progrès de la contagion, s'empresse de faire droit à la requête des Nobles Bourgeois de la ville. Son arrêt du 7 août 1636 [Note : Archiv. du Parlem., Grand’Chambre, min. d'arrêts] réitère les ordonnances que nous avons déjà vues : sous peine de la vie, il est défendu à toutes personnes de la Santé, malades ou autres, de sortir de l'hôpital, et aux « desaireurs » de désinfecter les maisons avant onze heures du soir ; sous peine de punition exemplaire, il est interdit de faire aucune assemblée publique ou particulière, « baulx ny danses » dans la ville, faubourgs et environs....

Ordre est donné aux médecins, apothicaires et chirurgiens absents de la ville d'y rentrer et rester pendant tout le temps que durera l'épidémie [Note : Archiv. du Parlem., B, 252, reg. secrets, n° 167, f° 5 r°]. Ces chirurgiens ne montraient, paraît-il, guère de zèle dans leur service, car d'après un procès-verbal du lieutenant de Rennes, « ils font des difficultes et reffus pour visitter les mallades soupsonnez de mal contagieux ». A cet effet, la Cour « enjoinct et faict commandement aux maistres chiurgiens de cette ville de Rennes de s'assembler dans ce jour pour nommer par chasque sepmaine lun dentreux pour faire les visittes des mallades de cette ville et forbourgs pour recongnoistre sy cest le mal contagieux » [Note : Archiv. du Parlem., Grand’Chambre, min. d'arrêts (21 nov. 1636)].

Le 13 août, Me Jan Bouexic, conseiller au Siège Présidial de Rennes et commissaire de la police, rend compte à la Cour que soixante-quatorze pestiférés sont à la Santé « et six de nouveau y seront menez ce soir » [Note : Archiv. du Parlem., B, 252, reg. secrets, n° 167, f° 4 v°]. Devant cette augmentation journalière de malades, les deniers de l'hôpital ne suffisent bientôt plus, et « les bourgeois commis chasque sepmaine à l'economie de lad. depense ne s'y veulent exposer ni soumettre voyant led. fond epuisé et hors d'esperance de remboursement de leurs advances ». Le Parlement ordonne, en conséquence, que ce remboursement sera pris sur les deniers destinés au paiement des dettes de la Communauté et au bâtiment de l'école des Jésuites ; en cas d'insuffisance, sur les deniers affectés à la construction du Palais [Note : Archiv. du Parlem., Grand'Chambre, min. d'arrêts (3 oct. 1636)].

L'épidémie ne cessant toujours point, la Cour fait promulguer le 8 octobre un arrêt sévère contre les nombreux contrevenants à ses ordonnances ; c'est la pendaison « sans autre forme ni figure de procès » pour quiconque « frequente » les malades ou « laisse frequenter » avec eux. De plus, tous ceux qui auront connaissance d'une infraction devront dorénavant le révéler aux commissaires de la police, sous peine de 300 livres d'amende. Enfin, le 12 octobre, la Cour commet M° René de Beaucé, conseiller, pour « informer qu'en la maison de l'hospital de cette ville Mre Alleaume, chanoine de la cathedrale et gardien dud. hospital, ne fait aucune demeure aud. hospital, qu'il se fait tous les jours porter dud. hospital en sa maison, que les prieres et messes de fondation dud. hospital ne se disent, que led. gardien ne confesse ni visitte les pauvres, que au prejudice des defences, il a donné congé à deux filles d'aller à l'eglise de Bonne-Nouvelle, et retournées aud. hospital y auraient porté le mal contagieux ».

Ces contraventions de tous les instants, commises par ceux-là mêmes qui, les premiers, auraient dû les respecter, furent, nous l'avons déjà dit, une des causes du long temps que sévirent les épidémies.

Le fléau disparut en novembre 1637.

Durant cette période, le Parlement suspendit ses audiences du 16 septembre au 13 octobre 1636 [Note : Archiv. du Parlem., B, 252, reg, secrets, n° 167, f° 9 r°]. L'année suivante, la peste ayant pris chez les Cordeliers, la Cour se retira au Siège Présidial de Rennes pendant qu'il fut procédé au « desairement » du Palais et logement des religieux [Note : Archiv. du Parlem., B, 254, reg, secrets, n° 169, f° 22 v°].

X

1640.

De sinistres symptômes qui rappelaient le fléau des années précédentes se manifestèrent en mai 1640. La Santé ouvrit ses portes aux malades le 26 juin, et le lendemain le Parlement suspendit ses audiences ; l'alarme fut vive, mais de courte durée, car l'épidémie ne tarda point à disparaître... pour ne plus revenir. C'était le dernier souffle de ce terrible mal qui depuis si longtemps désolait notre ville.

(L. Delourmel).

![]()

APPENDICES.

Noms de personnes qui furent traitées pendant la peste.

Les mémoires d'apothicaires conservés aux Archives municipales [Note : Liasse 347] nous indiquent non seulement la nature des remèdes employés pour combattre la peste, mais encore le nom des personnes qui firent usage de ces médicaments.

§ 1.

Voici, par lettre alphabétique, les noms que nous trouvons dans le premier mémoire (1625-1628), intitulé :