|

Bienvenue ! |

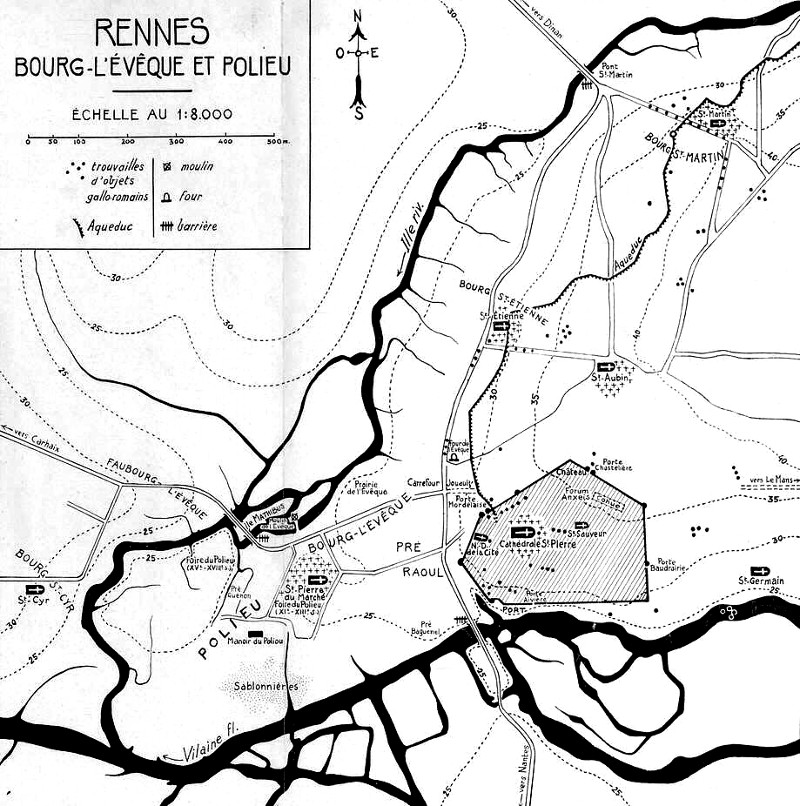

Aux origines de Rennes : Bourg-L’Evêque et Polieu |

Retour page d'accueil Retour page "Ville de Rennes"

L’instant le plus intéressant de l’histoire des villes est celui où l’agglomération de caractère rural ou administratif des origines s’éveille à l’activité commerciale, rallie les grands courants d’échange, naît à la vie économique, devient enfin un véritable groupement urbain. Ce moment se situe plus ou moins tôt suivant le pays, la région, la localité envisagés. Pour le fixer, il est capital d’étudier la formation des faubourgs commerçants aux portes des castra du Bas-Empire. C’est là qu’il est possible d’apercevoir, à partir du IXème siècle, les premiers embryons de marchés et de foires, à l'arrivée des routes, au pied du rempart et souvent dans un cimetière, près d’un lieu de culte, qui couvrent marchands et marchandises des garanties offertes par tout asile religieux.

A Rennes, née de la jonction de deux rivières et d’une croisée de chemins, c’est à l’intérieur du grand triangle ayant pour sommet le confluent de l'Ille et de la Vilaine et pour base le mur de la première enceinte que se constitua le plus ancien faubourg de la ville. Le sol alluvial, marécageux et bas, s’étendait presqu’au niveau des rivières, sauf en quelques endroits qui atteignaient 25 mètres et étaient à l’abri des inondations. Des ruisselets s’écoulaient de toutes parts, véritables fossés de drainage pour ces terres imbibées d’eau. Mais ce terrain, impropre au premier abord à l’habitat, était parcouru, d’est en ouest, par la route de Rennes à Carhaix et, du nord au sud, par celle de Corseul à Nantes, routes qui se croisaient tout près de là, au voisinage de la piincipale porte de la ville. [Note : A. LOMBARD-JOURDAN. Voir : Rennes, carrefour routier dans Mém. de la Soc. d’histoire et d’archéologie de Bretagne, t. XXX, 1950] Ainsi se trouve expliquée la primitive poussée de la ville vers l’ouest.

L’enceinte étroite du castrum du Bas-Empire avait enfermé la hauteur qu’occupait autrefois l’oppidum gaulois de Condate. Elle laissait à découvert toute la partie de la ville qui s’étendait en ordre dispersé au nord jusqu’à l’Ille. La population était alors singulièrement amoindrie. Peut-être trouva- t-elle tout entière un refuge dans le castrum ? Mais il n’est pas impossible que, dès le IVème siècle, il subsistât au nord et à l’ouest de petits groupements d'habitants [Note : C. Jullian, Histoire de la Gaule, t. VIII, p. 231 et suiv. et notes ; A. GRENIER, Manuel d’archéologie préhistorique, celtique et gallo-romaine, V, 429], le long des routes de Fanum Martis (Corseul) et de Vorgium (Carhaix) [Note : Rues actuelles de Dinan et de Brest]. Plus tard, c’est autour des chapelles funéraires de l’époque mérovingienne et de l’époque carolingienne que se groupèrent les éléments de la population qui ne trouvaient pas place à l’intérieur des murs ou négligeaient de s’y abriter ; et c’est vers l’ouest de la ville que se constituèrent les premiers faubourgs : Bourg Saint-Etienne et Bourg Saint-Martin, le long de la route de Dinan, Bourg Saint-Cyr et Bourg-l'Evêque, le long de la route de Carhaix. La ville ne se développa dans la direction de l’est que plus tard, après la fondation de l’abbaye de Saint-Georges, vers 1030.

***

Lorsqu’on 1084, le comte Geoffroy abandonne à Sylvestre de la Guerche, évêque de Rennes, les droits qu’il avait sur le contour de l’église cathédrale et sur le Bourg-l'Evêque, tant à l’intérieur des murailles qu’au dehors, il est infiniment probable qu’il ne fait, à la demande de l’évêque, que confirmer par écrit et pour le rendre inattaquable, un état de fait antérieur : ce bourg, sur lequel le comte de Rennes abandonne tout pouvoir, s’appelle déjà « Bourg épiscopal » [Note : ...« dédit Sancto Petro in usum episcoporum in perpetuum, quidquid ex jure consulari eatenus fuerat in claustro Sancti Petri et in burgo episcopali tam intra civitatem quam extra ». HÉVIN, Questions féodales, Rennes, 1736, p. 248 et GUILLOTIN DE CORSON, Pouillé historique de l’Archevêché de Rennes. Rennes, 1880-1886, I, 56 ; Bulletin de la Soc. Arch. d’Ille-et-Vilaine, V, 120]. En 1037, le terrain où est construit Saint-Cyr, au sud de la route de Carhaix, au-delà de l’Ille, appartient au domaine de l’évêque. En 1105, Marbode revendiquera même les droits de l’évêque de Rennes sur Saint-Cyr [Note : D. MORICE, Preuves, I, 374-375 : « Mainguenio dédit Gualterius episcopus Sanctum Ciricum de episcopio ». GUILLOTIN DE CORSON, Pouillé, II, 585. Ce prieuré occupait l’emplacement de l'actuel monastère de Saint-Cyr, rue Papu].

Les autres évêques bretons s’étaient assuré de bonne heure la seigneurie foncière de leur ville épiscopale et ils la défendront avec âpreté contre les empiétements des fonctionnaires ducaux. Quimper, Tréguier, Saint-Pol-de-Léon, Saint-Brieuc, Dol, Saint-Malo appartenaient aux évêques et à leurs chapitres. A Vannes, Rennes et Nantes, villes gallo-romaines et où pesa plus tôt l’autorité civile, les évêques surent encore se ménager un temporel important. On sait d’ailleurs qu’à la fin de l’époque carolingienne les évêques ont presque partout la propriété foncière du sol de leur cité. Aussi est-il hors de doute que l’évêque de Rennes étendit de bonne heure son autorité sur tout le territoire situé entre l’enceinte, la Vilaine et l’lle. Ce qu’on appelait alors le Bourg-l'Evêque, c’était l’agglomération qui, depuis la porte Mordelaise, s’étirait le long de la route de Carhaix et qui, franchissant plus tard avec elle le pont sur l’lle, continuera à bourgeonner pour former le Faubourg-l'Evêque.

Les hommes du chapitre de Rennes, homines mansionarii, vassaux estagers, habitant le Vieux bourg Saint-Etienne ou le Bourg-l’Evêque étaient tenus à certaines corvées, devoirs et obligations. C’est ainsi qu'ils devaient, outre une rente annuelle, le « debvoir de sergentize, recepte et cuillette de deniers oudit bailliage en leur tour et rancq » [Note : Arch. dép. d’Ille-et-Vilaine, G 180 (1597) ; G 41, p. 313 et suiv. (Aveux depuis 1454)] ; les corvées et en particulier, chaque année en août, celle de faner l’herbe de la prairie de l’évêque, sise près du Bourg-l’Evêque, au bord de l’Ille [Note : GUILLOTIN DE CORSON, Pouillé, I, 121 (1542)] ; le devoir de chevauchée qui consistait à comparaître à cheval devant les officiers de la juridiction épiscopale, le 29 juin, jour de la foire du Polieu. En revanche, les vassaux du chapitre jouissaient de certains avantages : avantages généraux, communs à tous les vassaux d’église, comme celui de relever de la juridiction de l’évêque et d’être exempt de certaines redevances, tels les droits de « cohuage, estalage, minage, pavage, lignage, coustumes et autres subsides et gabelles » [Note : GUILLOTIN DE CORSON, Pouillé, I, 191] ; avantages particuliers, comme celui de faire paître leurs troupeaux dans les prés du chapitre au sud du Bourg-l’Evêque et de prendre pour leur usage personnel du sable dans les sablonnières du Polieu [Note : Arch. dép. d’Ille-et-Vilaine, G 180 (1336)].

Le Four à ban de l’Evêque se trouvait à l’entrée du Bourg-l’Evêque, à l’angle des rues de Dinan et Saint-Louis actuelles [Note : Arch. dép. d‘Ille-et-Vilaine, C 3340, Réformation du domaine de Rennes de 1455, fol. 38 et 39 ; G 41, fol. 236 (1534) ; P. BANÉAT, Vieux Rennes, p. 149 et 501 ; Pouillé, I, 121]. Ses moulins étaient sur l'Ille, près de l’île Mathibus. Ils appartenaient pour un quart au chapitre depuis le don d’Anseaume de Chantemerle, en 1405 [Note : Pouillé, I, 121 ; II, 585 ; Mélanges d’hist. et d’arch. bret., II, 72]. Des cinq plaids généraux tenus par an pour les appropriements à faire sous le ressort des regaires de l’évêché, l’un se tenait le jour de la foire du Polieu sous le portail de la maison des Quatre-Bœufs, au carrefour Jouaust [Note : P. de la BIGNE-VILLENEUVE, Le regaire de l’Evêché de Rennes dans Mél. d’hist. et d’arch. bretonnes, II, p. 66-79].

A l’origine, les vassaux de l’évêque jouissaient d’une situation privilégiée et c’est pourquoi le peuplement s’accéléra à cette porte de la ville. Dès le début du XIème siècle, une paroisse y existait [Note : ... « signo apud parochialem S. Pétri ecclesiam sonante », lit-on dans le récit d’un miracle dû à l’intervention de saint Melaine, sous l'abbatiat de Triscan, qui vivait dans la première moitié du XIème siècle. AA. SS. Jan. I, p. 334. Sur Triscan, voir Pouillé, I, p. 6 et II, p. 53. Cf. LA BORDERIE, Hist. de Bret., III, 163 et GUILLOTIN DE CORSON, Grand miracle dû à l’intercession de saint Melaine dans Miscellanées bretonnes. Histoire et Hagiographie, Nantes, 1904. In-8, p. 315-316. Nous ne connaissons qu’un seul curé de Saint-Pierre : « Guarinus, sacerdos Sancti Petri de foro », en 1153, Pouillé, V, 653], la seconde créée à Rennes, après celle de Saint-Etienne.

***

C’est bien là, en effet, au sud et en bordure de la route qui menait à Carhaix et sans doute à Vannes, près du pont sur l'Ille, qu’il faut situer l’église Saint-Pierre-du-Marché, et non à l’est de Rennes, dans le faubourg de la Baudrairie, comme le voulait, par une fausse interprétation des textes, P. de la Bigne-Villeneuve, et comme on l’a toujours répété après lui [Note : P. de LA BIGNE-VILLENEUVE, Cartulaire de Saint-Georges de Rennes, p. 30 dans Bull. de la Soc. Arch. d’Ille-et-Vilaine, IX, 1876 ; GUILLOTIN DE CORSON, Pouillé, passim ; BANÉAT, Vieux Rennes, p. 305 ; Banéat, ibid, p. 15 et 61 avance, après LA BIGNE-VILLENEUVE et sans aucune preuve, que la porte Baudrière, dépendant de la première enceinte, s’appelait aussi Grande Porte ou Porte du Marché, ce qui est inexact]. Les termes « in suburbio Redonis ante portam civitatis magnam » ne peuvent s’entendre que du faubourg occidental de la ville devant la porte Mordelaise [Note : Voir : Rennes : carrefour routier cité ci-dessus]. D’autre part, il est hors de doute que l’église Saint-Pierre-du-Marché (ecclesia sancti Petri de Marcheil ou de Foro ou de Mercato) doit être identifiée avec celle de Saint-Pierre du Cimetière (Sancti Pétri de Poliandro) [Note : Le Cartulaire de Saint-Georges emploie trois termes différents pour rappeler une même donation d’avant 1040, celle faite à l’abbaye de Saint-Georges, qui possédait Saint-Pierre-du-Marché depuis 1032, du tonlieu d’Acigné, huit jours avant et huit jours après une foire dite : forum Sancti Petri, feram Sancti Petri de Poliandro et festum de Poliando (Cart. de Saint-Georges, p. 105, 147 et 162). Ceci permet l’identification des foires de Saint-Pierre-du-Marché, Saint-Pierre-du-Cimetière et du « Polieu ». Comment supposer, d’autre part, l’existence à Rennes, outre la cathédrale Saint-Pierre, de deux autres églises dédiées à saint Pierre, l'une, Saint-Pierre-du-Marché, située au milieu d’un cimetière, l’autre, Saint-Pierre-du-Cimetière, qui aurait une foire, toutes deux situées dans un faubourg de la ville, mais l’un à l’Est et l’autre à l’Ouest et toutes deux disparues sans laisser de trace]. Or, celle-ci se trouvait à l’endroit qui portait encore au XIVème siècle le nom de territorium de Poliandro, là où jusqu’à la Révolution se tint la foire du Polieu, sur l’emplacement approximatif de la rue des Polieux actuelle.

Il y a, certes, quelque difficulté à faire dériver, du point de vue philologique, la forme Polieu de la forme Poliandrum, qui signifie cimetière. Mais plusieurs textes autorisent à considérer l’un de ces termes comme la traduction de l’autre [Note : Textes de 1332 et 1337-1338 où la même maison dite « le Poliou » appartient à Beneventa de Poliandro et est située in territorio de Poliandro. (Cart. de Saint-Melaine. — Bibl. de Rennes, ms. 15.820, fol. 27 vo et 203 vo)]. Le mot poullagium, poullaige, qui signifie sépulture, se rapproche d’ailleurs des formes pouliou, polieu [Note : « Sequuntur recepte facte pro poullagiis sepultorum in baptisterio ». Compte de la fabrique de la cathédrale de Quimper pour 1439-1440. (LE MEN, Monographie de la cathédrale de Quimper, p. 5, note 3. « Debvoir des poullaiges faites en ladite église, chapelle et cimetière... [de Saint-Mathieu à Quimper] ». Gompte de 1542. P. PEYRON, L’église de Saint-Mathieu de Quimper, s.l.n.d ; In-8°, p. 19. — Dans ces deux textes, le sens du mot est certain. Du Cange ne le signale pas. Jusqu’à présent on a proposé pour étymologie à Polieu le mot Polia, qui ailleurs a donné Poulie et désigne un lieu où les foulons étendaient leurs draps à sécher. Mais rien ne prouve que des moulins à foulons aient existé à cet endroit. La donation à Saint-Cyr par l’évêque Guérin, en 1037, porte « omnem campum quem Polica vocant intra insulae fluvium et urbis muros situm » (D. Morice, Preuves, I, 585). L’original en est perdu et l’orthographe du mot ne saurait être garantie. Il n’est fait nulle part mention d’une possession du prieuré de Saint-Cyr à l’Est de l’Ille et au Sud du Bourg-l'Evêque]. Le mot dut se déformer rapidement à mesure que s’en perdait le sens véritable. L’église de Saint-Pierre fut, en effet, détruite au début du XIIIème siècle et seul le souvenir de son cimetière subsistera dans la toponymie. Tout le quartier de Rennes qui s’étend au sud du Bourg-l’Evêque, du Pré Raoul jusqu’à l'Ille, s’appellera au cours des temps : Poliandrum, Poliou, puis bientôt : Polieuz, Potz-lieux, Peaulieux, Paulieux, pluriels aux orthographes de plus en plus fantaisistes. Le singulier Polieu est seul exact.

On sait combien routes et ponts jouèrent souvent le rôle de lieux d’attraction pour les premiers cimetières chrétiens. Ce fut le cas, croyons-nous, pour celui de Saint-Pierre, à Rennes. L’église, érigée en paroisse au début du XIème siècle, devait être une ancienne chapelle funéraire élevée en bordure de la route de Carhaix, près du pont sur l’Ille. En 1032, Alain III et sa mère Havoise, avec le consentement du frère d’Alain Eudon, la donnent à l’abbaye de Saint-Georges, fondée peu de temps auparavant et dont Adèle, sœur d’Alain, était abbesse [Note : P. de la BIGNE-VILLENEUVE, Cart. de Saint-Georges, p. 102]. Les termes de l’acte laissent supposer que l’église était alors déjà ancienne. Saint Pierre est un des saints les premiers honorés et la plupart des églises à lui dédiées remontent au moins à l’époque mérovingienne [Note : A. GRENIER, Manuel, VI (1), p. 149 ; R. DE LAIGUE, Mém. de l’Association bretonne, 1907, p. 212 ; Th. Jeusset, Les établissements gallo-romains de l’Armorique et les paroisses bretonnes dédiées à saint Pierre dans Revue des Etudes historiques, CII, 1935, p. 276]. Le cimetière servait de lieu d'asile et offrait un abri inviolable aux tractations des marchands, ce qui lui valut le nom de Saint-Pierre-du-Marché qu’il porte déjà en 1032 [Note : Monasterium Sancti Petri de Marcheil, Cart. de Saint-Georges, p. 102]. Son existence n’est pas étrangère au rapide développement du Bourg-l’Evêque.

Là où l’on rencontre, au Moyen âge, le complexe : église-marché, c’est l’église qui a précédé le marché et en a provoqué la création autour d'elle, non le marché et l’agglomération née de lui qui ont nécessité l’édification d’une église en son centre ou dans son voisinage [Note : Saint-Pierre de foro à Laon, Saint-Quentin de foro à Tournai, Saint-Etienne in foro à Lille, Saint-Gilles de foro à Etampes, etc]. D’abord un oratoire, une chapelle au milieu d’un lieu de sépulture, périmètre sacré et protégé par les lois divines. Les marchands s’y installent, les faibles s’y réfugient. D’où embryon de peuplement qui, si les conditions économiques le permettent, s’épanouit en un faubourg prospère, qui bientôt exige l’érection d’une paroisse pour les besoins religieux de ses habitants. C’est l’humble chapelle funéraire des origines qui en recevra le titre. Les cimetières, espaces libres et dont la paix était garantie par de terribles sanctions ecclésiastiques, jouèrent un rôle important comme lieux des premiers échanges commerciaux et, si extraordinaire que cela puisse paraître au XXème siècle, comme centres de peuplement.

Ainsi au cimetière de Saint-Pierre-du-Marché. On y vendait du vin au XIème siècle. Etaient-ce les propriétaires des vignes qui couvraient les collines autour de Rennes et même les environs immédiats de la ville qui y apportaient leurs récoltes ? [Note : Dans la banlieue Nord de Rennes, se trouvaient les églises Saint-Martin des Vignes et Saint-Laurent des Vignes. Il y avait des vignes près du prieuré de Saint-Cyr, en 1037, et aussi entre l'Ille et la rue Basse, entre le Bourg-l'Evêque et la Vilaine, etc.] Ou bien des cabaretiers avisés qui se postaient près du marché pour être prêts à désaltérer vendeurs et acheteurs ? [Note : Ces cabaretiers seraient donc les prédécesseurs de ceux qui, au XVIIème siècle, débitaient du vin par pots et pintes à la foire du Polieu.] Cette seconde hypothèse est plus vraisemblable. En tout cas, la coutume s’était de bonne heure instituée de payer à l’abbaye Saint-Georges un droit sur chaque vente, consistant en une bouteille par tonneau plein et en une demi bouteille par demi tonneau [Note : « Mos antiquitus stabilitus et diu servatus extitit ut quicumque in hujus ecclesie cimiterio vinum venderet abbatisse cenobii Sancti Georgii sibique commissis de unaqueque tona vini plena lagenam, de media vero tona semilagenam redderet ». Cart. de Saint-Georges, p. 103, n° VII.]. Deux marchands cependant refusèrent, en 1050, d'acquitter cette redevance et contestèrent le droit de la percevoir à l’abbesse. Celle-ci s’adressa alors à son neveu, le duc Conan, qui après enquête la confirma dans son droit [Note : Cart. de Saint-Georges, p. 103, n° VII]. La notice du jugement servit désormais de titre de propriété.

A la même époque, une foire se tenait dans le cimetière, le jour de la fête de saint Pierre et saint Paul, le 29 juin. Alain III et son frère Eudon donnèrent, avant 1040, à l’abbaye de Saint-Georges le droit de percevoir le tonlieu d’Acigné pendant la huitaine qui précédait et celle qui suivait la foire de Saint-Pierre-du-Cimetière [Note : Cart. de Saint-Georges, pp. 105, 147 et 162]. L’abbaye continua, pendant tout l’Ancien régime, à le lever huit jours avant et huit jours après la foire du Polieu qui se tenait chaque année à la saint Pierre [Note : On lit dans l’Aveu rendu au roi, en 1665, par Magdelaine de La Fayette : « Item, est deub aus dictes dames [de Saint-Georges] le debvoir de coutume qui se levent et est deub en la ville d’Acigné et es environs d'icelle, les deux huictaines prochaines précédantes et subséquantes le jour de la foire des Pollieus qui se tient en la ville et forbourgs de Rennes le jour et feste de Sainct Pierre et Sainct Pol, et se prend la dicte coutume sur toutes sortes de marchandises qui est. » Ibid., p. 361]. Il est donc inutile d’imaginer une hypothétique création de cette dernière par un évêque de Rennes, au XIIIème siècle [Note : Pouillé, II, 585]. La foire du Polieu, qui se tenait encore à la veille de la Révolution, remontait au moins aux premières années du XIème siècle.

Ainsi, dès cette époque, la présence de l’église de Saint-Pierre et de son cimetière près d’un pont et d’une croisée de routes, à la porte de la ville a déterminé, comme souvent ailleurs, la naissance d’un petit centre commercial : marché, foire annuelle, embryon de peuplement. Ceci a d’autant plus d’importance que le marché de Saint-Pierre est alors le seul à Rennes avec le Forum anxeis, mentionné avant 1037 à l'intérieur de l’enceinte, [Note : Cart. de Saint-Georges, p. 145, n° XLVII] vraisemblablement à l’endroit où s’élèvera plus tard la cohue ou halle [Note : Cart. de Saint-Georges, p. 148, n° L]. Le marché à l’Avoir, près de la Baudrairie, n’apparaît qu’au XIII siècle [Note : Cart. de Saint-Melaine, Bibl. de Rennes, ms. 15.820, fol. 63 (1288)]. La foire de Saint-Melaine n’est mentionnée qu’au XIIème siècle [Note : Cart. de Saint-Georges, p. 160 (vers 1140), 221 (1231) et 233 (1260)]. Le marché et la foire de Saint-Pierre, hors des murailles, faisaient donc seuls à l’origine concurrence au marché du duc qui se tenait à l’intérieur des murailles. Les revenus qu’en retirait l’abbaye de Saint-Georges étaient perdus pour le trésor ducal. Lorsqu’à la fin du XIIème siècle et au début du XIIIème siècle les échanges commerciaux s’intensifièrent en Bretagne et que les ducs eurent fait édifier une halle dans l’enceinte, il était naturel qu’ils prissent ombrage de ce marché florissant qui portait préjudice au leur.

Ceci n’est peut-être pas étranger à la destruction de Saint-Pierre-du-Marché. Car l’église disparaît au début du XIIIème siècle, non pas ruinée par la vieillesse, comme le prieuré de Saint-Cyr (monasterium vetustate pene funditus deletum) [Note : D. MORICE, Preuves, I, 374], mais bien détruite volontairement (diruta). En janvier 1231 (n. st.), le chapitre de Rennes, qui comprenait le tort que causerait à son fief la disparition de Saint-Pierre et du marché qui l’entourait, demandait à l’abbesse de Saint-Georges de faire reconstruire une autre église paroissiale au même emplacement et, pour l’y encourager, lui faisait don de la chapelle de Saint-Sauveur-de-la-Cité et du droit de patronage qu’il avait sur cette chapelle [Note : Arch. dép. d’Ille-et-Vilaine, 23 H2, n° 23. Publ. par de la Bigne- Villeneuve, Cart. de Saint-Georges, p. 219, n° XXVI]. Saint-Pierre ne fut pas rebâti. Cependant l’abbesse de Saint-Georges conserva la chapelle, puis église paroissiale (depuis 1667) de Saint-Sauveur et la présentation de son recteur [Note : Pouillé, V, 561-562]. On est donc en droit de supposer qu’un accord intervint par lequel le chapitre de Rennes confirmait à l’abbaye la propriété de Saint-Sauveur, mais se substituait à elle pour ce qui restait de droits sur l’église disparue de Saint-Pierre. En fait, c’est le chapitre qui jouira désormais des revenus de la foire du Polieu et y exercera la police. C’est lui qui recevra l’indemnité payée par le duc pour la destruction de Saint-Pierre-du-Marché.

Comment, en effet, ne pas rapprocher cet acte de janvier 1231 d’un autre du 10 novembre de la même année qui nous apprend que le duc Pierre Mauclerc versa à l’évêque et au chapitre de Rennes une somme de 1.200 livres pour les dédommager de la destruction de plusieurs églises et pour l’aumônerie ou hôpital de Rennes [Note : ...... « mille et ducentas libras, quas tradideramus episcopo et capitulo Redonensibus ad opus ecclesiarum dirutarum et elemosinarie Redonensis ». La Borderie, Recueil d’actes inédits des ducs et princes de Bretagne, I, 175, n° CV. — « Ecclesia Sancti Pétri de Mercato diruta » porte l’acte de janvier 1231. C’est le même mot]. Saint-Pierre-du-Marché était certainement au nombre de ces églises démolies par le duc, peut-être pour creuser ou élever de nouveaux ouvrages destinés à accroître la puissance des fortifications de la ville de Rennes, comme le veut La Borderie [Note : Loc. cit., n. 2]. Nous avons, en effet, relevé à différentes reprises la mention de douves à Gahier, en arrière de la rue du Bourg-l’Evêque, dans le Pré Raoul, près de l’emplacement de Saint-Pierre [Note : Actes de 1465 et 1487. Arch. dép. d’Ille-et-Vilaine, G 180. Cf. BANÉAT, Vieux Rennes, p. 246. Aveux de la seconde moitié du XVème siècle : G 41, p. 316, 318, 319, etc... ], et l’on sait que ces douves sont des retranchements que Pierre Mauclerc fit établir en avant de l’enceinte et tout autour de Rennes [Note : Banéat date les Fossés à Gahier de 1237 (Vieux Rennes, p. 17). B. A. POCQUET DU HAUT-JUSSÉ, Les papes et les ducs de Bretagne, p. 73, note 3, les fait remonter à 1225. La destruction de Saint-Pierre avant 1231 justifierait cette dernière opinion]. Le duc faisait alors réparer les murailles de ses bonnes villes et se trouvait en conflit avec les évêques de son duché qui se plaignaient de torts faits à leurs églises et à leurs biens [Note : B. A. POCQUET DU HAUT JUSSÉ, op. cit., p. 73 et suiv.]. Mais il n’est pas interdit de penser que le duc éprouva encore moins de scrupules à détruire l'église de Saint-Pierre, dont le marché concurrençait le sien, établi dans la cohue nouvellement construite à l'intérieur de l’enceinte [Note : La cohue de Rennes fut construite dans les premières années du XIIIème siècle. Elle est mentionnée dans des actes de 1245, 1248, 1261.]. On est, semble-t-il, autorisé à voir dans cet acte inamical de Pierre Mauclerc un nouvel épisode de la lutte que ce duc et son fils, Jean le Roux, entreprirent pour reconquérir sur le clergé breton tout puissant des bribes de la puissance économique et des avantages commerciaux que celui-ci avait su s’assurer à une époque où le pouvoir ducal était trop faible et trop indifférent pour s’en préoccuper. L’importance des raisons économiques, dans la lutte que le Pape dut arbitrer, au début du XIIIème siècle, entre le duc et le clergé de Bretagne, ne doit pas être sous- estimée.

L’église Saint-Pierre détruite et non reconstruite, que devint la paroisse qu’elle desservait ? P. de la Bigne-Villeneuve a avancé et l’on a répété après lui que Saint-Georges lui donna asile et lui consacra le transept et le collatéral nord de sa basilique abbatiale qui prit le nom d’église paroissiale de Saint-Pierre-en-Saint-Georges [Note : Cart. de Saint-Georges, p. 45 ; GUILLOTIN DE CORSON, Pouillé, V, 579-580 ; Banéat, Vieux Rennes, p. 211]. Mais cette paroisse comprenait une partie des rues avoisinant l’abbaye [Note : Pouillé, V. 555]. D’autre part, les textes du XVème siècle, où il est question, pour la première fois, d’une paroisse dans l’église abbatiale, l’appellent : « parouesse de Sainct George de Rennes », « église parochial dudit lieu de Saint Georges » [Note : Cart. de Saint-Georges, p. 302, n° LXIX (1477). V. aussi, Pouillé, V, 653]. Le titre de Saint-Pierre-en-Saint-Georges n’est usité qu’au XVIème siècle et surtout au XVIIème siècle : nous sommes bien loin du XIIIème siècle et de la disparition de Saint-Pierre-du-Marché. La paroisse de Saint-Georges fut créée pour satisfaire aux besoins du culte de la population qui s’était groupée autour de l’abbaye. Elle ne prit le vocable de Saint-Pierre que plus tard, pour se distinguer de l’église abbatiale et peut-être en mémoire de l’ancien bénéfice dont le chartrier de l’abbaye avait conservé le souvenir. En 1231, la paroisse de Saint-Pierre-du-Marché fut rattachée à celle de Saint-Etienne [Note : La paroisse Saint-Etienne couvrait tout l’Ouest de la ville en dehors des murailles], dont elle avait été démembrée, sans doute au Xème siècle. L’église détruite, le marché tomba en désuétude, mais la foire subsistera jusqu’à la Révolution. Quant au cimetière, très vaste et non enclos, comme c’est la coutume au début du Moyen âge, il deviendra terrain vague, puis pré communal. Son souvenir restera dans la toponymie.

Faut-il admettre, cependant, qu’en un endroit précis du territoire du Polieu le souvenir de l’antique consécration du sol fut conservé ? C’est un fait qu’au début du XVIIIème siècle on enterrait à nouveau dans un cimetière qui appartenait à l’hôpital Saint-Yves et qui est qualifié de « cimetière neuf », en 1727 [Note : Arch. dép. d'Ille-et-Vilaine, 4 E 942, Min. Le Barbier, 24 juillet 1727 ; G 41, p. 491 (1729)], de « cimetière où l’on enterre actuellement les pauvres dudict hospital Saint-Yves », en 1731 [Note : Arch. dép. d'Ille-et-Vilaine, 4 E 946, Min. Le Barbier, 16 mars 1731]. On inhumait là aussi les prisonniers de la Tour le Bât [Note : L. DELOURMEL, Les anciennes prisons de Rennes dans Bull. Soc. arch. d’Ille-et-Vilaine, XXVII, 105]. Or, ce cimetière, on peut le situer très exactement. Il faisait partie d’un terrain et maison dits des Petits Polieux, qui, dès 1465, étaient du revenu du « chapelain du Poliou » [Note : Arch. dép. d’Ille-et-Vilaine, G 180] et qui furent donnés à l'hôpital Saint-Yves, le 5 septembre 1569, par Jean d‘Acigné [Note : Original perdu. Arch. mun. de Rennes, liasse 319 : mention dans un inventaire de 1596. — Ibid., liasse 323, autre mention dans un rentier de l’hôpital Saint-Yves de 1700, fol. 1.], en même temps que la chapellenie du Polieu. Celle-ci prit bientôt le nom de chapellenie de Vaurouil (1597) ou de Saint-Yves (1620) [Note : Arch. dép. d‘Ille-et-Vilaine, G 180]. Elle était desservie à la cathédrale et, ses revenus ne suffisant pas à en assurer le service, elle fut groupée avec trois autres chapellenies de peu de valeur pour ériger en bénéfice la grande pénitencerie de Rennes, en 1691 [Note : Pouillé, I, 143].

Au cas où l’on verrait dans la chapellenie du Poliou et dans le cimetière de Saint-Yves de lontaines survivances de l'ancienne nécropole de Saint-Pierre-du-Marché, il faudrait situer cette dernière à l’angle de la rue du Tourniquet et de la rue des Polieux [Note : Données topographiques fournies par le registre de la Réformation du domaine de 1646 (Arch. dép. d’Ille-et-Vilaine, C 3341, fol. 43 et suiv.) et confrontées avec le plan cadastral de 1842], ce qui correspondrait bien à l’emplacement qu’elle devait occuper, au bout du chemin qui traversait le Pré Raoul, face à la porte Mordelaise.

***

Si des modifications relativement récentes ont rendu entièrement méconnaissable le quartier qui nous occupe, sa physionomie changea peu de la destruction de l’église Saint-Pierre-du-Marché, au début du XIIIème siècle, jusqu’à la création du Mail, à la fin du XVIIème siècle. Au sud du Bourg-l’Evêque, dont les maisons s’alignaient sans interruption des deux côtés de la route qui menait de la porte Mordelaise au pont sur l’Ille, s’étendait, à l’est, le Pré Raoul, à l’ouest, le territoire du Polieu [Note : Pour écrire ce qui suit nous nous sommes surtout aidée d’une précieuse enquête de 1336 au sujet des droits du chapitre au Polieu, enquête dont malheureusement le début seul nous a été conservé. Arch. dép. d’Ille-et-Vilaine, G 180].

Le Pré Raoul apparaît de bonne heure dans les textes (Pratum Radulphi, Pré Rout, Pré Roux). Mais aucune trace ne subsiste du prétendu don que Raoul de Fougères en aurait fait à la ville et qui lui aurait valu son nom [Note : C’est là encore une erreur trop de fois répétée. Robien, Descript. de la Bret., Bibl. de Rennes, ms. 2436 (1), p. 76 ; MARTEVILLE, Hist. de Rennes, II, 175 ; TOULMOUCHE, Hist. arch. de l’ép. gallo-romaine de la ville de Rennes, p. 192 ; BANÉAT, Vieux Rennes, p. 245]. C’était un vaste terrain à peu près rectangulaire [Note : Arch. dép. d’Ille-et-Vilaine, C 3341, fol. 449 vo] dominé, à l’est, depuis la Vilaine jusqu’à la porte Mordelaise, par l’enceinte de la ville que flanquaient les tours Fourgon et de la Vieille Monnaie [Note : Banéat, Vieux Rennes, p. 164 et 355]. Aucune porte ne s’ouvrait, de ce côté, dans le rempart, que suivait parallèlement à travers le Pré Raoul le chemin qui conduisait de la porte Mordelaise à la Vilaine et au pont [Note : «Vicum de juxta Pratum Radulphi » (1336). G 180. « Le chemin à aller de la porte Mordelaise au Pré Raoul et à la rivière de Vislaigne », refait en 1477. Arch. mun. de Rennes, liasse 108 (orig.) et liasse 137. C’est ce chemin que remplace la rue Nantaise].

Quiconque sortait par la porte Mordelaise devait traverser le Pré Raoul pour gagner les Sablonnières [Note : « Sablonerie de Poliandro ». Arch. dép. d’Ille-et-Vilaine, G 180 (1336)] qui étaient en pleine exploitation au début du XIVème siècle, au milieu du Polieu. Elles occupaient l’emplacement d’un ancien bras de l'Ille et étaient situées entre la maison du Poliou et la Vilaine dont elles étaient séparées par des terres arables [Note : En 1558, existait encore un pré des Sablonnières, à l’Ouest du Jardin de Salle-Verte. Il appartenait à l’hôpital Saint-Yves en 1620, Ibid.]. Elles appartenaient au chapitre cathédral de Rennes auquel cependant la possession en fut plusieurs fois disputée au début du XIVème siècle. Une femme osa même les entourer d’une palissade, en signe de propriété. Mais elle fut condamnée à une amende et le chapitre maintenu dans ses droits. Des fosses étaient creusées pour retirer le sable [Note : « Fovee ad sablonum capiendum ». Ibid.] et les chanoines, le trésorier de l'église de Rennes, les hommes du chapitre habitant le vieux Bourg Saint-Etienne ou le Bourg-l'Evêque venaient y chercher du sable pour leurs constructions privées ou pour celles qu’ordonnait le chapitre. C’est là qu’on prit celui qui était nécessaire à l’édification du chevet de la chapelle Notre-Dame-de-la-Cité à Rennes [Note : « Maxime fuit ibidem captum sablonum ad opus capitis capelle Beate Marie civitatis Redonensis ». Ibid. ]. C’est là aussi qu’on extrayait le sable et le gravier utilisés dans la confection ou la réfection des chemins, notamment de celui qui longeait le Pré Raoul [Note : « de sablono seu gravella alias grees gallice ad calciandum seu emendandum vicum de juxta Pratum Radulphi ». Ibid.].

Le vaste terrain qui s’étendait jusqu’au confluent de l’Ille et de la Vilaine était composé de terres basses et alluviales. Au XIVème siècle, une partie de celles-ci était mise en culture. Les textes nous parlent de maisons et de terres arables le long de la Vilaine [Note : Ibid.], de jardins, de vergers, de vignes mêmes [Note : Cart. de Saint-Melaine, fol. 27 vo et 203 vo.]. Il s’agit surtout d’une exploitation agricole, sorte de grande ferme, que les textes nous permettent de suivre jusqu’à nos jours. Ce « manoir du Poliou » fut donné, en 1332, par une femme, Beneventa de Poliandro, au couvent de Saint-Melaine [Note : Cart. de Saint-Melaine, fol. 27 vo à 29]. Celui-ci s’empressa de s’en défaire par échange, car le chapitre, dans le fief duquel se trouvait le domaine, ne voulait pas les en laisser jouir tranquillement [Note : Dès 1337 : Arch. dép. d’Ille-et-Vilaine, 4 H 24 et Cart. de Saint- Melaine, fol. 203 vo et suiv.]. L’exploitation comprenait, outre des bâtiments importants [Note : « Unum manerium quod est.... magis quam utile sumptuosum ». Ibid.], des terres cultivées, des arbres fruitiers, des vignes et des prés [Note : Ibid. Entre autres le Pré Guenon, que nous retrouvons en 1483 et en 1547. G 41, p. 319 et 328]. Son dernier propriétaire la donna, en 1449, à l’hôpital Saint-Yves [Note : Arch. mun. de Rennes, liasse 323. Rentier de 1700, fol. 1]. Elle prit le nom de Maison des Grands Polieuz [Note : Arch. dép. d’Ille-et-Vilaine, C 3341, fol. 45 vo. L’hôpital Saint-Yves louait à bail la maison des Grands Polieux et le domaine qui en dépendait, terres et prés. En 1760, le jardinier qui l’occupait devait fournir « tous les légumes à pot et salades nécessaires pour l’hôpital Saint-Yves et 5 pots de lait doux par chaque jour ». Arch. dép. d’Ille-et- Vilaine, 4 E 1245. Min. de Sohier, 21 mars 1760] pour se distinguer de celle des Petits Polieuz qui appartenait également à Saint-Yves. L’hôpital les conserva toutes deux jusqu’à la Révolution [Note : Elles appartenaient encore aux hospices civils en 1842. Cf. matrice du plan cadastral].

Mais la destruction de l’église Saint-Pierre-du-Marché arrêta le mouvement de peuplement qui déjà s’amorçait autour d’elle [Note : « Vignee et domus ruinose et nonnulle terre arabiles que cultura nominum indigent et labore ». (1338). G 180]. Le sol, humide et sillonné de petits ruisseaux, convenait merveilleusement au pâturage et, de fait, ce sont des prés qui le couvriront jusqu’à la fin du siècle dernier. Entre les pièces de terre cédées expressément par le chapitre à tel ou tel tenancier, s’étendait un communal où les enfants venaient jouer, où les chanoines et peut-être les habitants de la ville allaient s’exercer à tirer de l’arc [Note : « ... iverunt insimul causa trahendi cum arcis suis et vireys apud pratum Radulfi prope Redonem... in quo prato isti testes et dictus thesaurarius invenerunt parvulos ibidem ludentes. Et tunc transierunt ultra apud Sablonerias predictas causa trahendi et ludendi cum dictis arcis et vireis suis ibidem... » (1336). Arch. dép. d’Ille-et-Vilaine, G 180] et où, enfin, les hommes du chapitre, vassaux du vieux Bourg Saint-Etienne ou du Bourg-l’Evêque, conduisaient paître leurs troupeaux et en particulier leurs porcs [Note : « ... eadem animalia et quamplurima alia animalia vicinorum et hominum dicti capituli in dicto loco tanquam in loco communi et terra dicti capituli ibidem depasci per plures vices ». Un certain Mathieu Tillon allait y garder ses porcs (custodire porchos). Ibid.].

Comment ne pas penser ici à l'épisode célèbre du siège de Rennes (3 octobre 1356 - 5 juillet 1357) que nous a raconté Cuvelier ? Pour attirer au dehors les assiégés affamés, le duc de Lancastre fait amener un troupeau de porcs dans les prés le long des fossés, par conséquent au Polieu et au Pré Raoul. Mais le « Tort-Boîteux » — c’était le surnom du capitaine de Penhouët qui commandait la ville — imagine un stratagème pour s’emparer des porcs sans risquer d’être pris. Il attache une truie par les pieds de derrière et la fait crier en la tirant sur le pont-levis qu’on a descendu. Quand ils l’entendent, les pourceaux accourent et s’engouffrent à sa suite à l’intérieur de la ville. Les assiégés, alors, relèvent le pont, ferment la porte et montent aux créneaux pour se moquer des Anglais furieux en leur criant :

Ne vous allez doubtant ; Car point ne sont perdus vos pourceaux maintenant ; Bien nous devez paier, nous sommez vo sergent ; Nous sommes devenus vo porchier maintenant... [Note : Chronique de Bertrand du Guesclin par Cuvelier… publ. par E. CHARRIÈRE, Paris, 1839. Tome I, vers 1206-1242 et variantes en notes pp. 46 et 47].

On veut généralement que cet épisode se soit passé à la poterne Saint-Denis qui ouvrait au sud de l’enceinte, sur la Vilaine [Note : Depuis le président de Robien, Description de la Bretagne, Bibl. de Rennes, ms. 2436 (1), p. 78]. Mais étant donné la topographie des lieux et les détails fournis par Cuvelier, il est infiniment plus vraisemblable de le situer à la porte Mordelaise [Note : C’était déjà l’avis de La Borderie, Hist. de Bret., III, 551 et suiv. ].

La vaste « prée des Polieux », non plus que le Pré Raoul, n’était nulle part enclose. Communal à l’origine, elle fut lotie au cours des temps et louée par le chapitre à des particuliers qui, outre une rente annuelle, lui devaient les divers services appartenant à son fief [Note : G. 180 : Actes des XVème, XVIème et XVII siècles. C’est ainsi qu’est loué au début du XVème siècle, au sud du Pré Raoul, à côté du pont sur la Vilaine, le pré Baguenel où fut construite la célèbre maison de Salle- Verte. C. 3340, Réf. de 1455, fol. 41 vo ; BANÉAT, Vieux Rennes, p. 464]. Des sentiers étroits [Note : La « santé nommée Pissouse » (1463 n. st.) près du Pré Raoul ; la ruelle qui dessert le Pré de la Foire (1566), etc. G 180] desservaient ces prairies qui devinrent les ruelles le long desquelles on bâtit : la principale était la rue du Polieu qui menait à la porte Mordelaise. Son tracé s’est conservé, mais sur le plan cadastral de 1842 il se décompose en chemin des Prés de Brie, rue de la Paillette et rue du Manège, alors qu’il porte maintenant, d’ouest en est, les noms de rue des Polieux, rue de la Paillette et rue du Père Grignion. La rue du Polieu suivait une direction à peu près parallèle à la rue du Bourg-l'Evêque et communiquait avec elle par des ruelles étroites qui subsistent encore dans le tracé actuel [Note : Ainsi, la ruelle du Tourniquet : « une ruelle publicque... par laquelle enxiennement passoient les cherettes et chevaux à aller vers les Pollieux, laquelle sert à présant d’égout aux eaux, fanges et immondices dudict forbourg dont ladite ruelle est a présant plaine et occupée oultre par les hayes des jardins des voisins des deux costés ». Cette ruelle avait environ 2 m. 50 de large en 1646. C 3341, fol. 43 et 44. Voir aussi BANÉAT, Vieux Rennes, p. 69 et 568].

Depuis le XIème siècle, la foire se tenait à la fête de saint Pierre et saint Paul, le 29 juin. Le « terroir du Polieu » s’animait alors. Ses ruelles étaient parcourues par les marchands et les acheteurs, ainsi que par la cavalcade des vassaux, propriétaires de maisons dans l’étendue du fief du chapitre, qui devaient, sous peine d’amende, se rendre à cheval au champ de foire. Là ils comparaissaient devant les officiers de la juridiction épiscopale et les aidaient, en principe, au maintien de l’ordre pendant la foire [Note : Aveux des XVIème et XVIIème siècles de l’Evêché de Rennes. P. de LA BIGNE-VILLENEUVE, Le regaire de l’évêché de Rennes dans Mél. d’hist. et d’arch. bretonnes, t. II, p. 71. Le devoir de chevauchée est fréquent en Bretagne. Il était dû, à Rennes, par les vassaux de l’abbesse de Saint-Georges le jour de la foire de Mi-Carême. (Cart. de Saint-Georges, p. 50 et 353) et par ceux de la vicomté le jour de la foire de la Madeleine le 22 juillet (Bull. de la Soc. arch. d’Ille-et-Vilaine, XVIII, 66 ; BANÉAT, Vieux Rennes, p. 92). GUILLOTIN de CORSON, Pouillé, I, 122, n. 1]. La police de celle-ci appartenait entièrement à l’évêque et au chapitre qui avaient droit de « bouteillage et estelonnage sur tous vendans et débitans vins ; droit de les condamner en telles amendes qu’il appartiendrait, en cas que leurs vaisseaux, pots et pintes ne fussent de mesure ; enfin droit de connaître prohibitivement des délits sy aucuns arrivaient dans ladite foire » [Note : Aveux des XVIème et XVIIème siècles. P. de la BIGNE-VILLENEUVE, op. cit. p. 71].

Au XIème siècle, la foire se tenait à l’intérieur du cimetière Saint-Pierre et à ses abords immédiats. Dès le milieu du XVème siècle et jusqu’à la veille de la Révolution, elle avait lieu dans un pré qu’une série de textes conservés aux archives d’Ille-et-Vilaine et un petit plan de 1788 annexé aux pièces d’un procès [Note : Arch. dép. d’Ille-et-Vilaine, G 180] permettent de situer très exactement. Il occupait le terrain en surplomb que baignait l’Ille en face de l’île Mathibus et où se dresse maintenant l’Ecole communale, à l’angle des rues Vanneau et Papu. Cet emplacement, qui porte au cours des temps des noms divers : commun des Pollieux, en 1462, Pré du Chapitre, en 1566, Pré de la Foire, en 1606, avait une superficie de 22 sillons de terre, soit environ 53 ares [Note : A Rennes, au moment de la Révolution, le sillon valait le vingtième du journal, soit 2 ares 431. Cf. H. Sée, De l’équivalence des anciennes et des nouvelles mesures dans le département d’Ille-et-Vilaine, dans Annales de Bretagne, XXXIX (1930-1931), p. 245]. Il était entouré de douves et de haies, s’ouvrait sur la ruelle du Polieu et servait de passage au pré voisin dit Pré de l’Isle [Note : G 180]. Le chapitre dut le choisir arbitrairement pour y tenir la foire qui s’étalait davantage autrefois, mais dont l’importance avait décru. Il est certain, en effet, que le champ de foire occupait auparavant un autre pré du terrain du Polieu [Note : « Il a esté informé... que iceluy pré estoit cy-devant en jardin et que la foire de Saint-Pierre en juin avoit coustume de s’y tenir cy-devant » (1648). C 3341, fol. 452 vo. Ce pré — qui n’est pas le Pré de la Foire — était naturellement au Polieu, mais il est impossible de le localiser exactement].

Le chapitre louait le Pré de la Foire moyennant certaines conditions que nous fait bien connaître l’acte d'afféagement à Sébastien Caradeu, sieur de la Jouasnerie, le 3 août 1566. Le preneur payait 5 sous de rente par an, au 1er octobre, et prenait, en outre, l’engagement « d’ouvrir et tenir ouvert par deux endroictz en suffisante espace icelluy pré au jour de la foire et chevauchée dudict chappitre acoustumée chacuns ans et de telle sorte que chevaux et personnes y puissent entrer et resortir ledict jour pour la tenue de ladicte foire et chevauchée seullement » [Note : G 180. Cette même liasse contient de nombreux aveux de tenue du Pré de la Foire aux XVIIème et XVIIIème siècles]. Un jour par an le pré s’emplissait donc d’une foule bruyante. Le reste du temps c’était un pré comme les autres [Note : La foire aux Oignons, qui appartenait à Saint-Melaine dès le XIIème siècle, se tenait également dans une prairie plantée d’arbres, en bordure de la route de Fougères. En 1706, cette prairie était louée aux mêmes conditions que le Pré de la Foire au Polieu. Cf. BANÉAT, Vieux Rennes, p. 192].

Que la foire du Polieu ait duré jusqu’à la veille de la Révolution est la preuve qu’elle était fréquentée et répondait à un besoin. La nature et l’importance du trafic qui s’y faisait, à défaut de textes précis, nous pouvons l’imaginer à l’aide de ce que nous savons sur la vie économique en Bretagne et le commerce à Rennes en particulier. La foire qui se tenait près de Saint-Pierre-du-Marché, au Moyen âge, n’avait certes rien de commun avec celles de Champagne et de Flandres, et, sous l’Ancien régime la foire du Polieu devait ressembler très exactement aux foires qui ont encore lieu de nos jours dans les gros bourgs bretons. A côté des « bêtes d’aumaille », des grains, du beurre et du suif, on voyait la laine, le chanvre, le cuir, les fils blancs et écrus, les « canavas » ou grosses toiles fabriquées dans la région, les objets de mercerie et de bonnetterie, des souliers, et enfin les cordes et les clous, les outils, les objets de boissellerie et de poterie, écuelles en bois, ustensiles de faïence et pots de terre ; bref, pas d’articles de luxe, mais tout ce dont on a besoin pour manger, se vêtir et exploiter la terre. On venait à la foire du Polieu pour s’approvisionner en objets d’usage qu’on trouvait là plus nombreux et plus variés qu’ailleurs, mais aussi certainement pour s’amuser et bien boire : les cabaretiers « vendans et débitans vins » sur lesquels le chapitre percevait son droit de bouteillage au XVIIème siècle n’étaient que les successeurs de ceux qui, en 1050, refusaient ce droit à l’abbesse de Saint-Georges.

***

Du Bourg-l’Evêque, l’actuelle rue de Brest donne encore une idée assez exacte, avec les étages en encorbellement de ses maisons construites le long de la rue sans trottoir. C’est par elle que passait presque toute la circulation entre Rennes et l’ouest de la Bretagne. Elle demeura la grande route en direction de Brest et de Saint-Brieuc jusqu’en 1845.

Mais, au sud, le quartier a entièrement changé de physionomie. Aucune trace ne subsiste de l’église Saint-Pierre-du-Marché, des Sablonnières, du champ de foire du Polieu. Bien plus, une série de grands travaux ont complètement modifié la topographie de l’endroit: d’abord, au XVIIème siècle, la création du Mail que fit entourer et planter d’arbres le duc de Chaulnes, en 1675 [Note : Le chapitre dut céder une partie de ses prairies et reçut le droit de pêche exclusif sur les canaux latéraux du Mail. Il le louait trois livres par an en 1736. BANÉAT, Vieux Rennes, p. 292] ; puis, en 1782, la démolition du mur d’enceinte, au sud de la rue de la Monnaie, et le nivellement du terrain entre la place de la Vieille-Monnaie et celle de la Mission [Note : BANÉAT, Vieux Rennes, p. 347]. Enfin, au début du XIXème siècle, furent entrepris les travaux qui aboutirent, en 1832, au percement du canal d'Ille-et-Rance. En même temps, une dérivation artificielle de l'Ille déplaçait son confluent avec la Vilaine d’une centaine de mètres vers l’ouest. Peu après, vers 1845, la circulation étant devenue trop intense pour l’étroite rue de Brest, le Mail remplaça celle-ci comme route de Sainf-Brieuc et de Brest. Tout le trafic qui se faisait avec l’ouest se trouvait ainsi détourné, avec son animation et son bruit, et, depuis le début du XXème siècle, le peuplement s’est accéléré le long de nouvelles rues, achevant de transformer radicalement la physionomie de l’ancienne « prée du Polieu ».

(A. Lombard-Jourdan).

© Copyright - Tous droits réservés.