|

Bienvenue ! |

LE COUVENT DES CARMES DE QUINTIN |

Retour page d'accueil Retour page "Ville de Quintin"

Les Carmes de Quintin et leur couvent

(de 1619 à nos jours).

Les troubles de la Ligue à la fin du XVème siècle, le développement même faible du protestantisme, un certain désarroi des consciences, l'accroissement de la population dans la ville de Quintin et dans les paroisses des environs, avec une classe pauvre en augmentation et de moins en moins instruite de la religion, n'avaient pas été sans inquiéter profondément les principaux notables et les responsables religieux de la cité en ce début du XVIIème siècle. Ils estimaient nécessaire de combattre cette ignorance grandissante, « de rechercher un remède pour étouffer ce mal, et en prévenir un plus grand ». Certains d'entre eux — et non des moindres — avaient pu assister à Quintin aux prônes du Père Philippe Thibault (1572-1638), carme et prieur de Rennes depuis 1608, père de la Réforme locale de cet ordre avec le Père Pierre Béhourt, né en 1563, arrivé à Rennes en 1604, qui fut premier définiteur en 1593. Ils avaient aussi entendu le Père Thibault prêcher le carême et l'avent de 1610, puis le carême de 1611 à Saint-Brieuc. Son éloquence les avait conquis. Des contacts étant pris, tout naturellement bourgeois et prêtres de Quintin s'adressèrent dès le carême 1612 aux « Révérends pères carmes réformés » de l'observance de Rennes pour leur demander de venir établir un couvent à Quintin [Note : Pour cette étude ont été utilisés aux Archives départementales des Côtes-du-Nord (aujourd'hui, Côtes-d'Armor) les documents conservés dans les séries H, Q et P, et concernant les Carmes de Quintin ainsi que ceux des Archives communales de Quintin. Les uns et les autres ont été aimablement mis à notre disposition par le directeur des Archives M. Alain Droguet et par le Maire de Quintin M. François Kergoat ; nous les en remercions vivement. Ce travail resterait fragmentaire et très incomplet si M. le comte Gérard de Bagneux, qui a droit à toute notre gratitude, ne nous avait pas autorisé à consulter pendant de longues heures les riches archives du château de Quintin dont on ne dira jamais assez l'intérêt. Sans elles, il n'aurait pas été possible de découvrir : les rapports existant entre les Carmes, la population et les seigneurs de Quintin, d'en suivre les péripéties et par là même de mieux comprendre les raisons qui devaient amener la décadence du couvent des Carmes et précipiter sa fin à l'aube de la Révolution].

Six ans plus tard, le 11 mai 1618, après avoir reçu les deux membres de la communauté députés par les habitants de Quintin, le chapitre général réuni à Pont-L'Abbé — il vient d'élire provincial le P. Philippe Thibault — approuve la fondation et désigne comme procureur pour l'établissement du couvent le P. Pierre Deniart. Muni d'une procuration signée du 15 mai 1618, ce dernier, assisté du frère Pierre de La Présentation, est habilité à signer l'acte de fondation du couvent des Carmes de Quintin avec les représentants de l'assemblée municipale. Celle-ci, à « la maison de ville », le 31 décembre 1618, délègue ses pouvoirs à Mathurin Michel, sr. de Malhere, ancien procureur syndic. Quelques jours plus tard, le 9 janvier 1619, « en présence et par l'avis de Daniel Haye, écuier, sr. de Lamotte et du Châtelet, intendant général des affaires de Monseigneur [Henri de La Trémoïlle] » et d'Hervé Le Coniac, écuyer, sieur de Toulmen, conseiller au Parlement de Bretagne, les deux parties se retrouvent pour signer l'acte de réception des Carmes « au logis dudit sr. de Lamotte » ..... « en la ville de Quintin ». Sont présents ou figurent nommément le sénéchal Jean de Suasse, sr. du Collédo, Pierre Josse, sr. des Landes, Henry Le Coniac, sr. de La Ville Auray, « lieutenant et procureur de ce comté de Quintin », Michel Le Bras, sr. de Kerhamon, pour son frère Martin, sr. du Gaspier, procureur syndic « des nobles, bourgeois et habitants » de Quintin, et bien entendu Jean Le Coniac, sr. de La Ville au Pilon, fermier général du comté de Quintin qui sera anobli cette même année. Ce dernier, après avoir joué un rôle capital et décisif pendant les négociations, se montrera ensuite le conseiller éclairé, efficace et généreux des Carmes au cours de leur installation.

Par cet acte solennel, et selon les directives du « P. Ph. Thibault qui ne voulait pas d'un petit couvent où les exercices religieux sont difficiles à maintenir dans leur perfection » [Note : Bouchereau (Suzanne). La reforme des Carmes en France et Jean de Saint-Samson, Paris, 1950, p. 408], le P. Deniart et le frère Pierre de La Présentation, au nom des Carmes de l'observance de Rennes, promirent d'établir dans la ville de Quintin « un nombre suffisant de religieux de leur ordre pour y tenir couvent et y vivre continuellement et régulièrement selon ledit ordre jusqu'au nombre de douze parce que lesdits bourgeois et habitants promettent aussi aux dits Révérends Pères leur fournir » un lieu et emplacement « pour y loger et bastir jusqu'à la concurance de cinq journeaux de terre proche et commodité de cette ville », à l'aide d'une « somme de quinze mille livres tournois » destinée à l'achat de terrain et à la construction de l'église et des bâtiments conventuels.

Les Carmes qui sont autorisés à faire la quête « par cette ville et faubourg » pendant le carême et l'avent s'engagent de plus à fournir des « prédicateurs capables » à la collégiale Notre-Dame ou à la paroisse St-Thurian « pour les caresmes, avent, octave du St Sacrement, festes solennelles et premiers dimanches des mois, comme aussy promettent les dits... pères d'instruire les enfants et peuple de cette ville et fauxbourgs au catéchisme, aux jours et heures qu'ils avizeront bon et promettent que lesdits enfants assisteront aux lessons qui se feront en leur maison en grammaire, réthorique et philosophie ». Ils s'obligent encore « à dire et célébrer tous les premiers mercredis des mois un service à la mémoire des défunts seigneurs et dames, habitants de la ville de Quintin », ainsi qu'une messe les premiers jeudis de chaque mois « et visiteront les malades ».

L'établissement du couvent.

Si l'on connaît mal l'activité des Carmes à Quintin en 1619, il n'est pas douteux que l'essentiel de leur temps a été consacré à la recherche d'un lieu pour les accueillir. Dès 1620, cela sera chose faite. Grâce aux deniers de la ville et à ceux d'un ancien Carme, François du Boisgueheneuc, recteur de Caro, au diocèse de Saint-Malo, Jean Le Coniac, sr. de La Ville au Pilon, « maître et grand vendeur des eaux et forêts » du comté de Quintin « et père spirituel des Révérends Pères Carmes de l'observance de Rennes en cette ville de Quintin », achète pour eux terres et maisons avec le P. Michel de l'Ave Maria, religieux profès, procureur du nouveau couvent. La première de ces acquisitions remonte au 29 janvier 1620 ; elle sera suivie de deux autres qui vont constituer l'enclos du futur établissement. En effet, devant maîtres François Le Flo, le jeune, et Pierre Perret, notaires à Quintin, sont achetés le 16 mars 1620 deux pièces de terre « l'une en pré, nommé le pré de St-Jean, et l'autre en terre labourable, nommée le clos du cimetière aux martyrs dépendant de la métairie de Guennefoll, appartenant » à écuyer Olivier de La Rivière, seigneur du Perray, et à Jeanne Le Helloco, sa femme, qui demeuraient en Saint-Brandan, au manoir de Pont de Ruellan, construit par les La Rivière, ancienne et importante famille qui portait : « d'azur à la croix engreslée d'or ». Leurs armoiries se voient encore au deux de l'écartelé sculpté au côté gauche du chœur de l'église de Saint-Brandan.

Cet Olivier de La Rivière, fondateur de la branche du Perray, avait pour parents Pierre de La Rivière, seigneur du Plessix, et Marie de Bouexelle, héritière du Plessix-Hérupel et du Chesnay, en Plaintel. Homme de guerre, son père, après avoir combattu en Navarre, au siège de Péronne (1536), s'était trouvé aux prises de Landrecies (1543), de Hesdin (1553) et de Maubeuge ; s'étant mis au service de Marie Stuart, il l'accompagna en Ecosse, lors de son retour le 15 août 1561.

Les deux terrains ainsi cédés aux Carmes, « pour servir en l'applacement du dict nouveau couvent », contre la somme de 895 livres provenant « des deniers de la communauté de cette ville » de Quintin, avaient fait l'objet, au préalable, « d'un prisage » de la part de Maîtres Gilles Hamon et Pierre Ruellan, le 27 janvier 1620. Ils se trouvaient situés le long du chemin menant de la place du Martray à Châtelaudren, avec vis-à-vis de « la maison de La Saint-Martin » [Note : Citée dès le XVIème siècle, La St-Martin, après avoir appartenu à cette époque à une famille Daniel, avait alors pour propriétaire Jean Jan, sr. de La St-Martin, qui épousa le 25 octobre 1627 Françoise Rouault. Le 25 juin 1646, il rendit un aveu à la seigneurie de Quintin pour sa « maison de St-Martin, située près le couvent des pères Carmes, consistant en deux corps de logis, deux jardins fermés de murailles, une pièce de terre nommée le clos de La St-Martin, le tout chargé de 77 sols » de rente. Décédé le 11 décembre 1651, il fut enterré en l'église de N.-D. de Bonne Nouvelle dans une tombe à ses armes : « De sable mantelé arrondi d'argent à trois étoiles ». Des aveux furent encore rendus en 1665 par sa femme, en 1690 pour la « maison neuve » par son fils Marc Jan, écuyer, sr. de La St-Martin qui portait : « D'argent à une bande de sable chargée de trois losanges d'argent et accompagnée de deux coquilles de gueules, une en chef, l'autre en pointe ». Transmise à Michelle, fille de Jean Jan et de Françoise Rouault, épouse de Olivier Le Goffury du Vizieux, elle échut ensuite à son fils Jean Le Goffury époux de Jacquette Garnier, puis à sa petite-fille Marie-Hélène mariée à Augustin Le Mesle des Salles, dont la fille Hélène épousa Pierre Le Coniac, sr. de Trébua, qui y habitait en 1777. La propriété passa ensuite à leurs parents les Le Frotter. Au milieu du XIXème siècle, elle appartenait aux Henry de Villeneuve. Mme Charles Hamon, née Marie Henry de Villeneuve (1864-1972), héritière de son père, la laissa à son neveu Adolphe Henry de Villeneuve dans la famille duquel elle se trouve toujours] une venelle qui partant juste en face du portail de cette dernière rejoignait la rue du Chesnaublanc (ou Chesnot blanc) à la jonction qu'elle opérait avec celle de la rue Neuve (actuellement rue Maréchal Leclerc) ; cette venelle constituait la base d'un triangle — à l'intérieur duquel se trouvait une « chesnaie » — dont le sommet était formé par la rencontre du chemin de Châtelaudren et de la rue du Chesnaublanc. A l'extrémité opposée, au bas de la côte, à droite se trouvaient la chapelle Saint-Jean et l'hôpital, transférés en ce lieu le 11 janvier 1498 après avoir été construits autrefois près de la collégiale. Le quatrième côté était limité par la rue Neuve. L'ensemble avait une contenance de 426 cordes ou 2 hectares 66 ares environ. Trois mois plus tard, le 27 juin, nouvel achat pour le compte des Carmes. Il s'agit cette fois d'une parcelle de 14 cordes et demie — une perrière située dans un champ dénommé la « Rabine au Cardinal », près de La Saint-Martin — vendue 120 livres par Mathurin Le Cardinal et Jeanne Lostye, sa femme. Cette acquisition n'avait d'autre but que de tirer de cette parcelle proche du Champ des Martyrs la pierre nécessaire à la construction de l'église et des bâtiments conventuels, ce qui eut lieu par la suite comme l'indique une note au dos de l'acte de vente. Entre temps, le 26 avril 1620, sous la présidence de Mgr André de la Porte-Le Parc, évêque de Saint-Brieuc, eut lieu la plantation de la croix de fondation — il en existe un dessin — au sommet de l'actuelle rue des Carmes, à l'endroit où elle devient la route de Châtelaudren qui alors n'existait pas. Cette croix, précédée de douze religieux tenant les intruments de la passion, portée par les jeunes hommes de la ville, suivie des prêtres chantant les hymnes de la Passion et de la foule, fut transportée en procession vers le lieu où elle devait être érigée. Au cours du sermon le P. Béhourt donna au futur couvent le nom de Notre-Dame de Bonne Nouvelle. C'est sous ce vocable qu'il sera désormais désigné.

L'édification de l'église et des divers bâtiments put alors commencer. Plusieurs marchés furent conclus, notamment « avec les massons et tailleurs de pierre ». L'un concerne spécialement les « bâtiments du cloître », l'autre l'autel. Un devis est établi pour l'ensemble du couvent. Grâce à l'entremise de sa sœur, abbesse de Sainte-Croix de Poitiers, auprès de laquelle le P. Ph. Thibault était intervenu, le comte de Quintin, Henri de La Trémate, duc de Thouars, qui devait se convertir à la foi catholique, non seulement se montre favorable à la construction du couvent, mais fait don du bois nécessaire aux bâtiments [Note : Archives départementales des Côtes-du-Nord. Série H. Les précieux documents (47), empruntés, ainsi que l'atteste le reçu du 5 octobre 1791, par J.B.F. Mazurié, acquéreur du couvent des Carmes à la Révolution, n'ont jamais été restitué et ont probablement péri dans l'incendie de 1871].

Œuvre du P. Michel de l'Ave Maria, l'édification du couvent commencée en 1621 fut terminée en 1624. Les religieux purent alors s'y installer avec le P. Yves de Saint-Calixte comme prieur. Il est permis de penser que l'église était achevée dès 1623, car à partir de cette année là dans « l'église neuve de Notre-Dame de Bonne Nouvelle » des emplacements précis de tombes sont indiqués. Un des premiers quintinais à être « ensepulturé au monastère des Pères Carmes » sera Jean Piré, le 15 novembre 1625. Quelques documents permettent de situer l'ensemble des constructions du couvent avec ses dépendances et aussi de se faire une idée assez précise de leur aspect lorsque l'on connaît ce qui en subsiste. L'acte le plus ancien à cet égard, l'aveu au duc de Lorge du 10 juillet 1756 — le seul connu —, mentionne d'abord qu'il y a « un grand corps d'église où est un grand autel, un jeu d'orgues au-dessus de la porte d'entrée de ladite église, à main gauche de ladite entrée est une aile en haut bout de laquelle est un autel dédié à Ste Anne, à main droite dudit grand autel une sacristie au-dessus de laquelle est le chœur et le clocher où sont le nombre de trois cloches ». Ces dernières, avec en bosse les armes des parrains et marraines, avaient été commandées à Jean Picat qui, le 30 octobre 1664, avait promis de les faire pour 83 livres. On voit ensuite au « côté droit de laditte église un cloître en carré au-dessus duquel sont des dortouaires, cellules et chambres. Au joignant dud. cloître et sacristie est la maison conventuelle composée de cuisines, dépenses, réfectoire, salles et autres appartements, avec caves au-dessous, chambres, cellules et greniers au-dessus, sous couverture d'ardoise. Une cour au-devant de laditte maison au haut de laquelle sont des écuries et pressoir et autres appartements..., avec un grand portail d'entrée en laditte cour donnant vers la Chesnaye, et après est au levant de laditte église, réfectoir et cuisine, un petit jardin ou verger ». Il y est précisé qu'il y a « un canton de terre au-devant de laditte église et communauté appelé La Chesnaye donnant vers le lieu de La Saint-Martin ». Cette petite « chesnaye » de 29 cordes, achetée totalement ou partiellement le 9 août 1627, fut payée 180 livres à son propriétaire Jean Jan, sr. de La Saint-Martin. Elle était destinée à embellir et surtout à agrandir la venelle citée plus haut sur laquelle donnait la porte d'entrée de l'église et le grand portail de la cour. Une fois aménagée cette venelle deviendra « un pavé » large de 20 pieds (6m 48) débutant en face du porche de La Saint-Martin et finissant à la jonction des rues Neuve et du Chesnaublanc. Les Carmes s'engageaient à refaire le talus. Un plan et une note de 1757, à propos d'un conflit opposant la communauté de Quintin aux religieux, le confirment [Note : Archives du château de Quintin]. Malgré une figuration des bâtiments plus ou moins exacte — parfois incomplète — relevée à la fois sur le « Plan de Quintin exécuté par Garnier, dessinateur du duc de Lorge à la réquisition de la communauté de Quintin le 14 octobre 1766 » [Note : Archives communales de Quintin] et sur le projet de tracé de la route de Quintin à Châtelaudren (1763 et 12 mars 1766), ou encore sur le plan du manuscrit du président de Robien, de la Bibliothèque de Rennes, il est facile de constater que l'église, bien orientée, est pratiquement parallèle au plus grand des bâtiments qui subsiste actuellement. Une preuve supplémentaire en est donnée par un dessin en élévation de l'église [Note : Archives communales de Quintin DD. 4], avec son petit clocher, et au premier plan les communs du couvent. Ce dessin a été exécuté pour la construction de la route de Quintin à Châtelaudren (1766).

Après l'aveu et les plans du XVIIIème siècle, un inventaire et une estimation des biens des

Carmes établis au moment de la Révolution apportent d'autres indications qui

corroborent les premières. L'inventaire du 3 mai 1790 signalé par R. Couffon

[Note : Répertoire des

églises et chapelles du diocèse de St-Brieuc et de Tréguier, 1939, p. 213]

— sans hélas ! la mention du lieu où il est conservé [Note : La consultation de

cet inventaire n'a pas été possible, les recherches entreprises aux Archives

départementales de Saint-Brieuc et de Rennes, aux Archives communales de Quintin

et au château de Quintin n'ayant donné aucun résultat] — lui a permis d'écrire

que l'église construite, d'après lui en 1620, « mesurait 100 pieds de long

depuis la porte jusqu'aux marches de l'autel, 32 pieds de largeur avec des

bas-côtés de 88 pieds de longueur et de 18 de largeur ».

Il convient de souligner qu'il n'y avait pas des, mais un seul bas-côté et que

ces chiffres sont légèrement différents de ceux fournis le 8 mars 1791 par

l'expert Michel Augustin Chassin du Guerny pour le « Mesurage et estimation des

biens des Carmes » [Note : A.D. des Côtes-du-Nord I Q. Carton 12]. Il y est dit en effet :

« L'Eglise a de long en chaque

longère de grosse taille cent douze pieds et de laise cinquante six pieds avec

ses eligemens de portes fenêtres sous couverture d'ardoise... » ; la «

sacristie, cœur et clocher au-dessus a de long en chaque longère vingt quatre

pieds... » ; le « cloistre en belles arcades et piliers de taille tient de fond

onze corde cerné de batimens et mur du nord... ».

Le temps qui s'écoula pour

la construction du bâtiment conventuel en équerre encore visible aujourd'hui,

après avoir été amputé de quelques mètres, conséquence de l'incendie de 1871,

n'est pas connu d'une façon précise — de 1621 à 1624 — et pas davantage celui de

l'importante « muraille » de hauteur très inégale qui assure la clôture de cette

propriété d'environ trois hectares. L'ensemble des murs de clôture était achevé

en 1636.

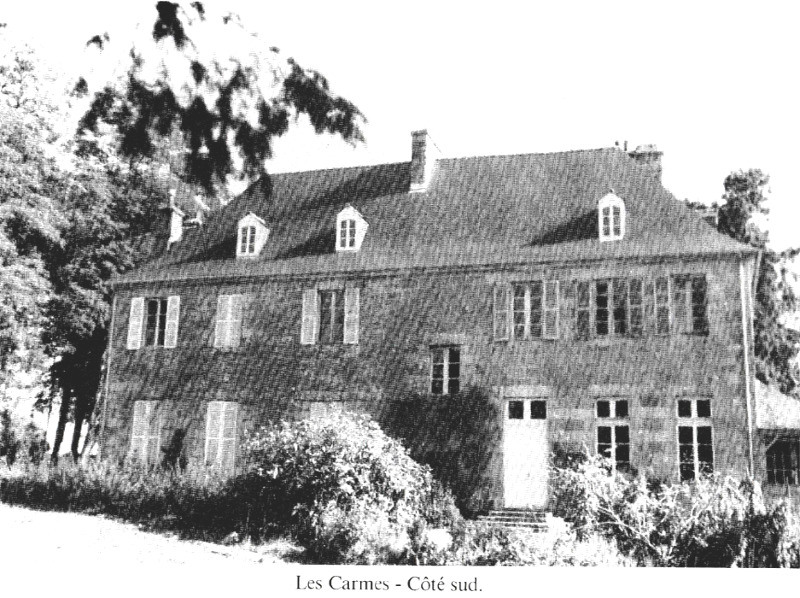

La précieuse description qu'en donne le « Mesurage » de 1791 correspond à celle du plan cadastral du 22 octobre 1816 [Note : A.D. des Côtes-du-Nord 3 P. Quintin 42]. La communauté des Carmes « située au haut de la banlieue du grand chemin conduisant de Quintin à Châtelaudren... » comprenait « un grand corps de logis donnant sur la cour ayant sa façade au midy ; cuisine, caves, offices, dépense, salles, salon et cellier sont du nord, au-dessus plusieurs cellules et chambres avec grenier sur le tout, beau vestibule, bel escalier en pierre de taille et beaux dortoirs, a de long en chaque longère de grosse taille quatre vingt seize pieds et de laise vingt six pieds avec ses eligemens de portes, fenêtres, cheminées sous couverture d'ardoise... Un autre batiment ayant sa façade au levant sur le petit verger cy après composé de caves, beau réfectoire, au-dessus plusieurs cellules avec grenier sur le tout sous couverture d'ardoise a de long en chaque longère de grosse taille cinquante quatre pieds, de laise vingt cinq pieds et demi... Au midy de la cour un autre batiment composé d'un appartement ou est un pressoir, tour à roux à piler les pommes et auge à grain, plus haut une grande gallerie pour bois et autres objets au dessous une écurie et sur le tout greniers a de long en chaque longère quatre vingt onze pieds et de laise dix neuf pieds... Le petit vergé au devant du second batiment et au derrière de l'église et sacristie en partie tient de fond sous pature et fruitiers quarente six cordes et demie... Le grand jardin et vergé au dessous de la cour cy dessus tient en fond tant sous jardin fait que vergé sous pature et fruitiers ayant murs au cerne de grosses pierres brute de la hauteur de dix pieds compensées trois cent trente cinq corde et demis... avec arbres fruitiers palissés en grande quantité contre les murs et bordant les différents parties du jardin en eventaille, arbres fruitiers au plat fond du vergé, fontaine, doué et vivier... Et finalement au dehors sur les chemins de Chatelaudren, du Chesne blanc et chemin conduisant à l'église des Carmes et rue Neuve est un jeune bosquet de bois de futais ayant talus au cerne et tient en fond sous bois planté en promenade vingt huit corde... C'est tout ce qui compose ladite communauté lesquelles forment ensembles... un revenu annuel de la somme de treize cent soixante dix huit livres vingt sols... ».

Dans ce « mesurage », il est donc fait mention succinctement du bel ensemble formé au bas du jardin des Carmes par les « fontaine, doué et vivier ». L'aveu de 1756 indiquait déjà : « au bas duquel jardin et a costé est une prairie plantée de pommiers et autres arbres fruitiers dans laquelle est une fontaine avec petit et grand reservouers ou viviers ». Dans le Rentier du 15 septembre 1777 tenu par le F. Legal, procureur, on précisait que le « vivier a été curé, une bonde, un canal neuf ont été faits sous le R.P. Coquerel, prieur, et le F. Thomas, procureur. Le poisson y périssait ». [Note : A. D. des Côtes-du-Nord, I.Q. Registre]. Il ne peut y avoir aucun doute quant à la destination et à l'utilisation de ces bassins maintenant classés.

Les Fondations.

Pour vivre le nouveau couvent — il devait entre autres charges verser des rentes annuelles aux seigneuries de Quintin, de Robien, à la fabrique de St-Thurian, à la collégiale de Quintin, à l'hôpital, au provincial des Carmes — avait besoin de ressources. Les habitants de Quintin, pour montrer leur satisfaction de voir les Carmes s'installer dans leur ville, s'empressèrent de leur en fournir avec des fondations pieuses : messes, services solennels, tombes, assorties de rentes annuelles. Particulièrement importantes au début — 30 entre 1620 et 1643 — les nouvelles fondations devaient se raréfier à la fin du XVIIème siècle pour devenir presque nulles au XVIIIème. On peut citer entre autres celles de Charles Morvan, la première pour une tombe (28 avril 1620), de Jean Le Coniac, sr. de La Ville au Pilon (23 juillet 1623), Christophe de Robien (10 juin 1625), Marie Digaultray, Marguerite Hardy, Yves Le Mercier, sr. de Bourgogne (31 mars 1626), Marc Blohio, sr. de Callioret (11 janvier 1629), Louise Le Gournivet, dame douairière du Tertre-Jouan (4 octobre 1633), Pierre Josse, sr. des Landes (22 avril 1634) Olivier Rouault, veuf de Bastienne Perio (6 octobre 1634), Perrine Brient, veuve de Guillaume Le Cogniec (25 avril 1638), Françoise du Perier, dame de Lanloup (15 novembre 1640), Melchior de Budes, sgr. de St-Guen (8 décembre 1640), Françoise Le Bigot, dame de Guerné (19 juillet 1644), inhumée le 22 juillet, Perronelle Lesné, dame du Collédo, veuve du sénéchal Jean de Suasse (7 décembre 1644), Marguerite Le Nepvou (16 mai 1647), Noël Rouault, sr. du Tertre (26 janvier 1648), Pierre Le Moingn et sa femme Perronelle Le Délivré (9 juillet 1652), Jean Jan, sr. de La Saint-Martin (12 juillet 1653), etc. auxquelles il faudra ajouter par la suite celles des innombrables Le Coniac, Digaultray...

La plupart de ces fondations comportèrent des tombes prohibitives dont on donnait parfois l'emplacement et la description. Quelques-unes se révèlent particulièrement intéressantes par leur importance et aussi en raison de la qualité des fondateurs, personnages ayant souvent joué un rôle éminent lors de la création du couvent. A cet égard, et sans contredit possible, la plus exceptionnelle demeure celle de Jean Le Coniac, sr. de La Ville au Pilon, fermier général du comté de Quintin, anobli en 1619, époux de Françoise Burlot, auquel les Carmes devaient « l'establissement de leur maison et couvent de Notre-Dame de Bonne Nouvelle de Quintin ». Voulant marquer leur reconnaissance à celui qui leur avait procuré de la part « des nobles bourgeois et habitans dudit Quintin le don de gratification de plusieurs notables et importantes sommes dont l'employ a esté faict pour le lieu et bastiment tant de leur église que logement » et donner une certaine solennité à cet acte, le vicaire provincial, le P. Prosper de St-Louis, prieur de Nantes, convoqua et réunit à Rennes en congrégation annuelle les prieurs de Rennes, Angers, St-Joseph, Ploërmel, Dol, Auray, Loudun, Le Guildo, Hennebont et le F. Michel de l'Ave Maria, procureur de Quintin, en présence d'Hervé Le Coniac, sr. de Toulemen, conseiller au Parlement de Bretagne, qui représentait son père. Ils déclarèrent alors que Jean Le Coniac non seulement s'était « toujours montré leur père temporel », qu'il les avait secourus « de tout ce qui leur a esté besoing », donnant « le logement à tous les religieux envoiez de leur part audit Quintin en un corps de logis et pourprint dont il pouvoit d'ailleurs tirer de très bon revenu », mais qu'il avait poussé le zèle et l'affection jusqu'à faire résigner en leur faveur par son fils Sébastien Le Coniac, sr. de Lanvéac, la chapellenie de St-Jean dont la rente représentait pour eux une ressource appréciable. Enfin, ils ajoutaient « qu'après ledit seigneur duc de La Trémouille et la communauté dudit Quintin », ils devaient « audit sieur de La Ville au Pillon et aux siens l'advancement de leur maison ». Pour sa part, Hervé Le Coniac, au nom de son père, annonça que ce dernier désirait « leur faire recognoistre par un surcrois et redoublement d'affection combien » il était « porté à leur advancement » et que dans ce but il leur constituait une rente annuelle de cent livres dont ils disposeraient le jour où « commencera la célébration de l'office et exécution des closes cy après ».

En considération de tout ce qu'il avait fait les religieux « pour eux et leurs successeurs et au nom de tout l'ordre » ont promis, « consenty et accordé audit sieur de La Ville au Pillon et aux siens successeurs et aux ayants cause ce qui ensuit » : de les reconnaître comme bienfaiteurs principaux, après le duc de La Trémoïlle et la communauté des habitants de Quintin, de pouvoir à ce titre faire apposer leurs « escuzons et armoiries en la maîtresse et principale viltre de ladite église de Bonne Nouvelle au dessus de toutes les autres fort et excepté audit seigneur duc et de ladite communauté, » et enfin « que tout l'espace qui est entre le marchepied du grand et principal autel de ladite église et les balustrades ou closture qui font séparation dudit espace et du grand cœur où sont les chaisres, demeurera tant en sa longueur qu'en sa largeur d'ung et l'autre costé prohibitif audit sr. de La Ville au Pillon, successeurs et ayants cause pour marques et tesmoignages de quoy poura y faire mettre et apposer ses armes en tels lieux et endroicts dudit espace qui bon luy semblera, mesme faire eslever tombeau armoyé en tel des costez et en telle forme qu'il aura agréable, comme aussy faire voulter un charnier sur lequel y aura une pierre laquelle s'eslevera lorsqu'il sera requis d'inhumer ceux qui decedderont de la maison dudit sieur de La Ville au Pillon. L'ouverture duquel charnier se fera par le dehors des balustres et sur laquelle ledit sieur de La Ville au Pillon pourra faire poser un banc dos armoye de ses armes. Comme en pareil fera mettre en tels autres endroits dudit espace autant de tombes à fleur de terre que bon luy semblera, le tout privatif et prohibitif... ». Les Carmes s'engageaient de plus à célébrer chaque semaine, le dimanche et le lundi, une messe « en basse voix » ainsi qu'un service solennel le jour de « la commemoration des deffunts » à l'intention de Jean Le Coniac et de sa famille. Cette convention du 23 juillet 1623, approuvée en chapitre en présence du provincial le P. Mathurin Pinault, a été ratifiée par lui.

Huit ans plus tard, le 31 juillet 1631, Jean Le Coniac, comblé d'honneurs, meurt ; il est aussitôt inhumé « à Bonne Nouvelle » de Quintin. Une transaction confirmant cette fondation aura lieu le 13 août 1764 ; elle fait rappel du service annuel, des 104 messes basses et demande « d'accorder toutes les tombes qui sont dans l'enclos de l'autel de l'église dudit couvent au nombre de 12 ». Actuellement sous l'emplacement de l'église, il existe un vaste caveau voûté portant à ses quatre extrémités les armoiries sculptées des Le Coniac ; « D'argent à l'aigle au vol abaissé de sable ». Il s'agit peut-être du « charnier voulté » mentionné plus haut.

Sans pouvoir prétendre à un tel honneur, un autre bienfaiteur du couvent qui avait participé activement à la construction des bâtiments, Pierre Josse, écuyer, sr. des Landes, se vit accorder le 22 avril 1634 par le prieur Berthaud de Saint-André et les neuf Carmes de Quintin réunis « en chambre capitulaire » l'autorisation de « faire poser et assoir deux pierres tombales par terre dans la grande église de N.-Dame de Bonne Nouvelle qui contiendront six pieds de longueur, trois pieds de largeur coste à coste au bout du banc et marchepied estant contre la longe pierre du corps de ladicte esglise du costé de l'occident joignant à icelluy et au ballustre et séparation du cœur de ladicte esglise dans lesquelles il pourra se mettre et poser escussons de ses armes en bosse quy sont trois crozilles et un chevron brisé avecq ses alliances telles qu'il verra bon et lesquelles seront prohibitives à tous autres qu'à ses hoirs et successeurs... ». Cette fondation assortie d'une rente annuelle de 10 livres comportait l'obligation de célébrer un service et une messe pour la « feste de St Pierre en aoust » du vivant du fondateur, au jour anniversaire de son décès ensuite. Son vœu exaucé, Pierre Josse pouvait mourir ; c'est ce qu'il fit sans plus tarder le 18 décembre 1634.

Famille de haut rang des environs de Quintin, les Robien ne pouvaient manquer de porter intérêt aux Carmes de cette ville. Très vite, ils manifestèrent le désir d'y être inhumés. Le 10 juin 1625, Christophe de Robien demande que son père Christophe de Robien soit « ensépulturé en la chapelle Nostre-Dame de ladite église des Carmes en l'endroit de la première vitre de ladite chapelle de Nostre-Dame en ladite eglise au costé de l'évangile avecque offre de faire faire, à ces propres comptes et despances, une labe voultée prohibitiffve sous labajour de ladite fenestre qui sera bastie en ladite muraille dans laquelle labe il poura faire élever un tombeau sortant de ladite muraille seullement d'un demy pied et aposer ses armes en icelle labe laquelle ne poura estre levée au dessus de labajour, devant laquelle labe lui permettre aussy faire poser et faire placer à fleur de terre une pierre tombale joignant ladite labe aussy prohibitiffve à tous aultres et soubz icelle faire aultre voute contigue et continue avecque la précédante armoyée des armes dudit seigneur » ; il fonde à cet effet une rente annuelle de 36 livres.

Christophe de Robien, gentilhomme de la chambre du roi et gouverneur de Quintin, après son décès survenu à Rennes en décembre 1652, sera inhumé le 17 de ce mois dans le tombeau de la chapelle des Carmes de Quintin. Viendront le rejoindre le 3 novembre 1680 la femme de son fils Sébastien, Françoise de Cleuz, puis Thérèse Olive du Louët, décédée à Robien le 29 octobre 1699, femme du conseiller Paul de Robien, et enfin Christophe Paul de Robien, archéologue réputé, président du Parlement de Bretagne, décédé à Rennes le 5 juin 1756.

Beaucoup plus modeste — mais elle est intéressante car elle correspond bien au plus grand nombre de celles faites aux XVIIème et XVIIIème siècles dans l'église de N.-D. de Bonne Nouvelle — est la fondation du 11 janvier 1629 faite par Marc Blohio, sr. de Callioret, propriétaire du manoir de Kervers. Contre une rente annuelle de 6 livres — les plus importantes s'élevant à 36 livres — il lui est accordé à lui et à ses successeurs « une pierre tomballe par terre non lesvée dans le chœur de la grande église de Notre-Dame de Bonne Nouvelle », côté de l'évangile de grand autel, de 5 pieds et demi de long sur 2 pieds 5 pouces de large. Sur « laquelle pierre sera un écusson dans lequel il y aura un lion rampant qui est les armes dudit Blohio » et un autre avec un croissant et une étoile. Cette tombe passa à ses héritiers les Hamon de Kervers qui en 1777 continuaient à verser la rente.

Ces fondations, si nombreuses fussent-elles, ne pouvaient assurer seules la vie matérielle des Carmes. Les auteurs de leur venue à Quintin, tel Jean Le Coniac de La Ville au Pilon, en étaient tellement conscients qu'ils se préoccupèrent de leur procurer, dès leur arrivée, des revenus convenables grâce à des acquisitions foncières et à des dons. Les rentiers qui existent encore permettent de connaître exactement le montant de leurs ressources. Sans en donner le détail, il convient de préciser que ces rentes étaient constituées par des fermages d'une quinzaine de maisons sises à Quintin et de trois importantes métairies nobles : Kermaho, située derrière l'ancienne église St-Thurian et le cimetière actuel, et dont l'appropriement était du 8 août 1640, appartenait auparavant à Jean Le Coniac de La Ville au Pilon qui la tenait de sa mère Françoise Le Floch de Kermaho ; La Pommeraye (45 arpents), qui avait appartenu aussi aux Le Coniac ; le Haut-Cléden, enfin, « à eux vendu par M. Le Coniac les 5 novembre 1635 et 23 août 1640, ancien acquéreur du seigneur de La Trémouille ». A ces ressources s'ajoutaient 450 boisseaux de seigle ou 450 livres en espèces pour la chapellenie de St-Jean. Ces possessions, y compris celle de la chênaie, devaient par la suite être causes de contestations et de procès avec le seigneur de Quintin d'abord, la communauté de ville enfin.

Les démélés avec le seigneur de Quintin.

Converti à la foi catholique en 1628 par le Père de Saint-Jean, le comte de Quintin, Louis de La Trémoïlle, entretint tout naturellement d'excellentes relations avec les religieux, mais à partir du 13 janvier 1638 tout change avec la vente de la seigneurie, pour 470.000 livres, au marquis de La Moussaye, son beau-frère. En effet les « Carmes furent paisibles possesseurs » de leur peu de biens « jusqu'à ce que Messire Amaury Gouyon, marquis de La Moussaye, et Madame Henriette de La Tour d'Auvergne, son épouse » — sœur de Turenne — « vinrent à possession de leur terre de Quintin. La différence de religion et surtout l'abjuration des Calvinistes que les Carmes firent faire à un des pays de Madame rendit les religieux odieux à ses yeux ».

La première affaire, une simple escarmouche, — les adversaires s'observent — éclate à propos des dîmes du Haut-Cléden, indûment réclamées par le marquis de La Moussaye, et se termine par un procès qui trouve son épilogue le 21 juillet 1649 avec la sentence rendue « déffinitivement » en faveur des Carmes.

La seconde beaucoup plus complexe a trait à la chapellenie de St-Jean et mérite une explication détaillée, car elle se déroulera sur plus d'un siècle. La chapelle et l'hôpital de St-Jean Baptiste, situés près de l'église collégiale, furent transférés le 11 janvier 1498 « dans un autre lieu, hors de la ville, contenant deux journaux de terre joignant au chemin par lequel on va de la chapelle de Nostre-Dame de La Porte — cette dernière était sise à l'angle de la Grande Rue et de la rue du Jeu de Paume — au cimetière des martyrs » donnés par Jeanne Du Perier, épouse de Pierre de Rohan, comte de Rohan. Le nouvel emplacement se trouvait donc à l'angle de l'actuelle rue des Carmes et de la place du Martray, en face de l'hospice établi par la suite. Si la présentation de la chapelle St-Jean Baptiste ou simplement St-Jean appartient au seigneur fondateur, le comte de Quintin, par contre la collation est à l'évêque de Saint-Brieuc. En 1499, une donation est faite de « 5 rais de seigle mesure de Quintin pour la nourriture des pauvres de l'hôpital ». A partir de 1502, c'est le chapelain Honoré Prestre qui en a le bénéfice.

Par la suite et pendant plus d'un siècle, le seigneur de Quintin ne semble rencontrer aucune difficulté pour l'exercice de ce « droit de fondation, nomination, présentation, provision de la chapellenye de St-Jean » et les titulaires ne sont pas contestés. Le 21 avril 1613, un nouveau chapelain est désigné, il s'agit de Sébastien Le Coniac, sr. de Lanveac, fils de Jean, sr. de La Ville au Pilon, futur bienfaiteur des Carmes, et de Françoise Burlot. Resté entièrement sous la dépendance de son père, Sébastien Le Coniac, dix ans plus tard, ne peut qu'obéir à l'injonction de ce dernier lui demandant d'abandonner en faveur des Carmes son bénéfice auquel est attaché une rente de 450 boisseaux de seigle. C'est ce qu'il s'empresse de faire le 21 avril 1623 en résignant ce jour-là ses fonctions de chapelain. A la suite de cette « démission volontaire », Louis de La Trémoille peut alors annoncer le 10 août 1623 : « sur le bon et louable rapport qui nous a été fait des personnes des religieux Carmes de l'observance de Rhennes les avons nommés et pourveus, nommons et pourvoions de ladite chapellenye de St-Jean... pour en jouir... » à dater du 15 juillet. Quelque temps plus tard, sans doute en récompense de son geste, Sébastien Le Coniac devenait abbé de Talmont et en 1634 aumônier ordinaire du prince de Condé.

Pendant vingt-cinq ans les Carmes vont jouir de cette rente sans aucune contestation et malgré le changement de propriétaire intervenu en 1638. Brusquement, en 1648, le marquis de La Moussaye — il était déjà en procès avec eux au sujet du Haut-Cléden — décida de ne plus payer la rente de 450 boisseaux de seigle qu'il leur versait annuellement « à cause du bénéfice dont ils avaient été pourvus » et en contre-partie de laquelle les Carmes devaient dire chaque jour une messe basse, le mardi, mercredi et vendredi dans la chapelle St-Jean, les autres jours de la semaine à l'autel de la Vierge de N.-D. de Bonne Nouvelle. Dans sa sentence du 13 août 1649, le présidial de Rennes donne acte au marquis de La Moussaye de son offre de payer la rente de l'année échue, mais lui fait aussi injonction « de continuer à l'avenir une telle rente » et le condamne aux dépens. Les années passent et le 11 septembre 1687, par un traité avec les Carmes, le maréchal de Lorge, nouvel acquéreur de Quintin, reconnaît devoir les 450 boisseaux de seigle. On aurait pu penser que cette affaire de la chapelle St-Jean était définitivement réglée. Il n'en était rien, car les Carmes dans l'aveu rendu en 1756 au duc de Lorge prétendirent s'inféoder de la propriété de la rente de 450 boisseaux de seigle sur « le fondement de la possession du bénéfice et chapellenie de St-Jean ». Le duc de Lorge ne conteste pas alors le paiement de la rente « mais pense que le bénéfice » ne doit pas rester entre les mains des Carmes, ou que du moins s'il ne peut l'en retirer, il peut exiger d'eux le droit d'indemnité et même se libérer tout à fait de la rente en la leur remboursant. En 1764, les juristes consultés estiment que 140 ans de possession ne permettront pas au duc d'obtenir satisfaction et d'autant moins que la sentence de 1649 et la transaction de 1687 ont renforcé les prétentions des Carmes ; même s'il y a vice d'union, il s'efface, disent-ils, « par cent ans ».

Pourtant et contre toute attente, les Carmes, qui dans le dénombrement de 1682 déclaraient « tenir la chapellenie en fief amorty de sa Majesté », furent dépouillés de leur bénéfice en 1768 au profit de l'abbé d'Avaugour, chanoine de Saint-Brieuc, « pourvu par le roi en régale de la chapelainie de Saint-Jean de Quintin ». La présentation faite en 1623 par Louis de La Trémoille était en effet contraire à toutes les règles. Baron du Taya déclarait en 1804 : « Il y a eu un procès terminé par un arrêt du Parlement de Bretagne qui déposséda les Carmes comme mainmortes, et cet arrêt, que l'on ne connaît que par oui-dire, a du juger que cette chapellenie était un patronage laie ». La nomination du chanoine d'Avaugour — « enfant naturel de la maison de Lorges », d'après Baron du Taya — entraîna le 22 décembre 1768 une requête des Carmes qui s'opposèrent à la prise de possession. L'abbé d'Avaugour en appela au Parlement de Paris qui lui donna raison le 4 janvier 1770 ; il prit alors possession de sa chapellenie cette même année et en eut le bénéfice jusqu'en 1791.

Il fit dire les trois messes par semaine à l'hôpital St-Jean et en assura le paiement. Quant à la chapelle St-Jean, pour avoir été longtemps laissée sans réparation par les Carmes, elle fut d'abord interdite, puis servit d'écurie d'auberge. Elle était entièrement détruite en 1768. A la mort de l'abbé d'Avaugour, la rente passa au fils du régisseur du château.

Au dix-huitième siècle une autre affaire, certes moins importante, devait encore troubler les relations des Carmes avec le duc de Lorge, celle de l'aveu rendu par les religieux à la seigneurie de Quintin le 10 juillet 1756. Cet aveu, le premier et le seul connu, va être contesté par le duc de Lorge sur deux points principaux : la contenance du clos des Carmes, deux journaux et demi au lieu de cinq journaux, et la propriété de la petite chênaie devant la chapelle du couvent. Les religieux avaient tort indiscutablement sur le premier point, puisqu'après arpentage l'ensemble sans la petite chênaie couvrait une superficie de 426 cordes ou 5 journaux 30. Ils avaient raison sur le second, la petite chênaie leur appartenant bien. Les deux parties pouvaient ne pas être satisfaites, mais l'âpreté des discussions montra rapidement combien le climat général s'était dégradé, la population entrant indirectement dans le débat à cause de la petite chênaie.

Les difficultés avec les habitants.

Appelé par la population et ses représentants, les Carmes jouirent pendant tout le XVIIème siècle d'une très grande considération, malgré, dirent-ils, « Mme de La Moussaye, comtesse de Quintin » qui leur fit le « plus de mal qu'elle put à cause de la différence de religion ». Les différends qui s'élevèrent ne furent qu'accidentels et limités. Le plus remarqué a été l'opposition de quelques habitants à l'enregistrement des lettres patentes pour l'établissement des deniers d'octroi en faveur de la construction du bâtiment des Carmes. Un arrêt du Parlement de Bretagne du 5 mai 1653 devait débouter de leur action Maurice Prigent de La Ville-Orhant, Marc Blohio de Callioret, Jean Hervé, Noël Rouault et dlle Françoise Rouault, veuve de Jean Jan de La St-Martin. Au début du XVIIIème siècle, l'attitude des Quintinais à l'égard des religieux n'est plus aussi favorable, soixante ans plus tard elle devient franchement hostile sous l'influence du duc de Lorge et de son procureur fiscal, membre important de la communauté de ville.

Entre le couvent et Guenfol, dans la chênaie et face à la porte principale de l'église se tenait chaque année le 1er et le 31 août deux foires importantes où venaient « marchands de cochons et autres bestiaux, cidre quinquailleries et autres denrées ». Le marché à bestiaux situé « vis à vis de la porte principale de leur église » troublait véritablement la tranquillité des religieux ; aussi décidèrent-ils de rendre plus difficile l'accès de ce chemin et de la chênaie qui leur appartenaient. Après avoir fait abattre, sans observation du maire, arbres et talus en 1754, et remplacés ces derniers par d'autres plus élevés où furent plantés de jeunes chênes, les Carmes firent installés en novembre 1756, aux extrémités du chemin, face à La Saint-Martin et au débouché sur la rue Neuve, des tourniquets ne permettant que le passage des piétons sur le pavé large d'environ vingt pieds qui bordait les bâtiments conventuels et l'entrée de l'église. Dès le 23 novembre 1756, l'assemblée de la ville de Quintin réunie dans la grande salle du château par le maire Jean-Claude de Gérye, avocat et procureur fiscal, s'élève contre cette initiative « contraire au droit public et au bien particulier de chacun des habitants de cette ville » et consistant « à clore et à fermer la voye et chemin public d'entre leur maison conventuelle et une place publique étant vis-à-vis de leur ditte maison... ». Cette décision arbitraire et maladroite des religieux souleva contre eux une partie de la population et les rendit impopulaires. Par la suite leur titre de propriété sur la chênaie fut même contesté et le montant de la vente des arbres réclamé par le procureur fiscal Gérye, en 1762, sur la base de 30 livres le pied.

Ces événements ne firent qu'accroître le malaise qui régnait et renforcer la pugnacité des opposants qui d'une façon générale leur reprochaient, dès 1729, de ne pas remplir les obligations du contrat de 1619, c'est-à-dire notamment d'avoir un nombre de religieux inférieur à celui convenu. Le 1er mars, le prieur et deux religieux reconnaissent : « Nous devions être douze religieux, selon l'acte de notre réception..., mais comme les habitants ne nous sont pas aussi favorables qu'ils nous l'avaient fait espérer » le chiffre n'est pas respecté. A partir de 1768, les reproches se font plus vifs, l'assemblée de ville affirme que de l'avis des plus anciens habitants de Quintin le nombre des religieux « n'a point excédé celui de cinq ou six », ce qui est faux, car s'il n'existe pas de liste exhaustive permettant de le vérifier, il est facile de constater qu'ils étaient au moins 10 en 1634, 8 en 1637, 9 en 1640, 12 en 1645, 9 en 1657 et 1688, 6 en 1768.

A ce grief s'en ajoutent bien d'autres, conséquence d'un effectif trop réduit. Les Carmes ne parviennent plus à assurer, à la collégiale et à la paroisse, les prêches de l'Avent, du Carême, de la Fête-Dieu, des fêtes solennelles et des premiers dimanches de chaque mois, aussi la communauté de Ville doit faire venir des prédicateurs et les payer. Cela lui coûte, dit-elle, 300 livres tous les ans. Les religieux négligent de faire le catéchisme « aux enfants et au peuple », n'enseignent plus la grammaire, la rhétorique et la philosophie, ne visitent plus les malades et les mourants. La messe mensuelle du St Sacrement, comme le service les premiers mercredis de chaque mois pour les défunts de Quintin, seigneurs et habitants, sont autant d'obligations mal remplies.

Après 1768, la situation entre les deux parties se détériore encore. Les habitants les déclarent dans « l'impossibilité de remplir leurs engagements par le manque de sujets », souvent qualifiés de médiocres, et, soutenus par le duc de Lorge, demandent au roi avec le rattachement du couvent à celui du Guildo ou de Ploermel, le départ des religieux, solution particulièrement avantageuse pour la ville de Quintin. Et voici pourquoi.

L'église paroissiale de Quintin, sous le vocable de St-Thurian, était située en dehors de la ville, dans l'actuel cimetière où des vestiges sont encore visibles. Menaçant ruine en 1762, elle fut interdite au culte et après plusieurs expertises faites à partir de 1763 condamnée à être démolie. En attendant une reconstruction — celle-ci n'eut jamais lieu, les habitants ne parvenant pas à se mettre d'accord sur le choix d'un emplacement — il fut demandé aux Pères Carmes d'utiliser provisoirement leur église de N.-D. de Bonne Nouvelle « la plus grande de la ville » ; elle convenait tellement aux habitants et aux notables de Quintin qu'ils renoncèrent facilement à une coûteuse construction et demandèrent, pour en faire l'église paroissiale, d'entrer en possession de N.-D. de Bonne Nouvelle « devenue indispensable au service divin depuis l'année 1764 ». Ainsi tout était pour le mieux. Le départ des Carmes conséquence « de la parfaite inutilité de ces religieux » avait l'avantage de résoudre rapidement le problème épineux de la reconstruction d'une église sans débourser la moindre somme, car bien sûr la proposition de « ces bons religieux » d'abandonner « leur église pour le service de la paroisse en leur faisant don de quatre cents livres par année par forme d'indemnité » n'était pas recevable. Déjà était proposée la démolition des bâtiments conventuels, les matériaux devant être vendus ou servir à un agrandissement éventuel de l'église.

Souhaits et projets ne se réalisèrent pas. Les Carmes ne quittèrent pas Quintin et N.-D. de Bonne Nouvelle servait toujours à titre temporaire d'église paroissiale le 2 décembre 1788, jour où le corps d'un nouveau-né du sexe masculin fut trouvé, après la première messe vers 7 h 30, dans le confessionnal à droite du « bas-côté du nord dit de Ste-Anne », simplement couvert d'une chemise mais viable. Une enquête dirigée par l'alloué du comté, Jean Le Febvre de Volozen, avocat, fut ouverte. Ses membres se rendirent le 3 décembre « jusqu'à la porte du cloître de la communauté des Pères Carmes » et pénétrèrent dans le couvent où ils entendirent François Gouedart, 12 ans, domestique, qui leur dit avoir fermé les portes de l'église le 1er décembre à 17 heures et les avoir ouvertes le lendemain à 6 heures 3/4 sans avoir rien remarqué.

La Révolution et la fin du couvent.

Ayant perdu une partie de ses ressources et de ses religieux, le couvent des Carmes se trouve en plein déclin au moment où commence la Révolution. Un banquet patriotique de cinq cents couverts y est organisé le 27 décembre 1789 et l'année suivante son église N.-D. de Bonne Nouvelle cesse d'être paroissiale au profit de la collégiale. Le 18 novembre 1790, Poulain, receveur du district de Saint-Brieuc, se rend au couvent « pour y faire la recete des biens ci-devant aux religieux carmes ».

Après l'arrêté du district de Saint-Brieuc du 26 février 1791, les événements se précipitent. Le 2 mars, les officiers municipaux désignés le premier pour procéder « au récolement, reconnaissance des effets mobiliers mentionnés en l'inventaire du cinq may 1790 » se rendent au couvent. Ils y trouvent seulement trois pères : Séverin Poulain, prieur, 50 ans, Pierre Belon, procureur, 30 ans, Léon Macé, 71 ans ; Charles Antoine Bertin, 64 ans, frère lai, en religion frère Côme, est momentanément absent. Le Père Michel Loysel, sacristain, qui vivra ensuite à Saint-Brieuc, a déjà quitté la maison. Le 4 mars, les officiers municipaux apposent les scellés et autorisent les religieux à emporter leurs objets personnels ; le lendemain, après un début de pillage, les portes de l'église sont fermées et les scellés mis. Est autorisé à rester dans la maison, à titre de gardien provisoire, Grégoire Bequet, dit Printemps, ancien jardinier de la communauté. Dans la cour reste entreposé du cidre à la dame Maître. Sur le grenier au-dessus du réfectoire le citoyen Digaultray laisse du blé. Dans son journal Jean Pierre Chassin de La Villechevalier (1706-1792) déclare à la date du 5 mars : « Les Carmes sont enfin partis de Quintin ». En réalité le dernier à le faire sera le frère Côme. Il part le 9 mars pour Angers ayant assisté, sans y participer, au mesurage et à l'estimation du couvent et de son clos par Michel Augustin Chassin du Guerny (1737-1814), ancien échevin, fils du précédent. L'ensemble est déclaré valoir 27.576 livres. Tout est prêt pour la vente. Elle aura lieu le 6 juin 1791 et Jean Baptiste François Mazurié restera adjudiciaire des biens des Carmes pour la somme de 27.000 livres. Marchand et banquier bientôt surnommé « La Montagne » en raison de ses opinions politiques avancées, homme habile ayant le sens des affaires, l'acquéreur appartenait à la branche noble — celle des descendants de Jean Mazurié, sr. de Penanech, gentilhomme de la grande vénerie de France, et de Marie Louise Bordier — d'une famille originaire de Tinchebray, en Normandie, dont de nombreux membres vinrent se fixer en Bretagne aux XVIIème et XVIIIème siècles. Par sa mère Marie Suzanne Digaultray du Vivier, il était un véritable quintinais, le jeu des alliances le rendant parent d'un très grand nombre d'entre eux.

En attendant de s'installer « aux Carmes » et de rendre la maison habitable à des particuliers, il accepte volontiers qu'elle devienne le premier siège des Amis de la Constitution et d'y voir tenir les réunions de la société, sans doute dans l'ancienne église, De son mariage en 1792 avec Marie Joséphine Brignon de Léhen, il eut deux enfants : Félix, né en l'an XII, célibataire, et Elide qui épousa Joseph Alexandre Marie Boullé, fils du préfet des Côtes-du-Nord, baron de l'Empire.

Devenue propriété privée, l'ancien couvent des Carmes va subir bien des transformations dès la fin du XVIIIème siècle et au cours du XIXème, à commencer par la démolition de l'église qui dut intervenir assez rapidement, avec celle du cloître, car ces deux constructions ne figurent plus sur le plan cadastral de 1816. Les matériaux furent vendus ou restèrent sur place. Des fouilles permettraient sans doute de retrouver quelques vestiges. D'autres furent réutilisés beaucoup plus tard — au XXème siècle — pour l'aménagement des jardins où colonnes, chapiteaux et piliers remontés servirent d'ornements.

L'ancien chemin passant devant l'église et la séparant de la petite chênaie disparut ; son entrée sur le rue Neuve fut fermée par la prolongation du mur de clôture où s'appuyait l'église, celle face à La Saint-Martin, diminuée, devint le portail principal de la propriété. Aucun événement particulier n'avait marqué la vie bourgeoise et assez retirée des habitants des Carmes, lorsque survint le 16 mars 1871 un violent incendie qui ravagea à partir de onze heures du soir l'extrémité ouest de l'ancien couvent où habitait Félix Mazurié, âgé de 66 ans, fils de l'acquéreur de 1791 depuis longtemps décédé. Après avoir été maire de Quintin, Félix Mazurié avait été récemment dépossédé de cette charge par l'arrêté préfectoral du 17 septembre 1870 qui nommait à sa place Pierre Garnier de Kerigant (1805-1886). Ce dernier, fils de François, ancien chouan, chef de division de l'armée royale, autrefois violemment opposé à Jean-Baptiste François Mazurié, ne partageait pas les opinions politiques du propriétaire de l'ancien couvent. Au cours du sinistre, Félix Mazurié devait trouver tragiquement la mort en compagnie de son domestique Jean-Pierre Jouanny, marié, âgé de 32 ans. L'acte de décès de Félix Mazurié, conseiller d'arrondissement et conseiller municipal de Quintin, établi le lendemain matin, sur déclaration faite par deux témoins, Joseph Alexandre Boullé, beau-frère du défunt, et Louis Henry de Villeneuve, son voisin, est signé par Garnier de Kerigant. Réuni sous la présidence de son maire le 21 mars, le Conseil municipal déclare qu'il « déplore la perte de M. Félix Mazurié, l'un de ses membres, qu'une mort cruelle a enlevé ; il témoigne ses regrets pour les bons et longs services qu'il a rendus à la ville de Quintin dans les diverses administrations qu'il a remplies avec zèle et dévouement pendant grand nombre d'années ».

La partie sinistrée de l'ancienne maison conventuelle sera abattue et un mur élevé pour fermer l'ouverture béante. Dans les combles les traces de l'incendie sont encore visibles avec des parties de charpente noircies ou un peu calcinées. Le rétable de l'église de N.-D. de Bonne Nouvelle qui était encore conservé dans la maison fut placé dans l'église de St-Martin-des-Prés et une grande statue de la Vierge transportée dans la chapelle absidiale de la basilique de Quintin.

La vieille demeure, un peu maudite aux yeux de la population, sera longtemps habitée par la sœur de Félix Mazurié, Elide, épouse de Joseph Alexandre Boullé, et par ses filles célibataires avant d'être vendue le 21 janvier 1908 par les huit co-propriétaires héritiers du ménage Boullé.

Avant d'acheter les Carmes qu'elle devait baptiser Roz Maria, Mme Léon Mazurié, née Marie-Claire Moigno de Mézouët, sachant qu'il s'agissait d'un bien d'église devenu bien national, « s'était confiée à Mgr de La Villerabel... qui avait fait les démarches nécessaires près de la hiérarchie pour qu'il lui soit donné tout apaisement à ce sujet ». Son mari Léon Mazurié, décédé le 14 décembre 1902, banquier et fils de Jean-Baptiste, lui aussi banquier (1835-1903), avait pour grand-père Jean-Jacques Mazurié (1800-1863), souvent confondu avec son homonyme de la Révolution qui exerçait la même profession ; il n'avait avec lui qu'une lointaine parenté, puisqu'il faut remonter à Samuel Le Mazurier, de Tinchebray (Orne), marié en 1615, pour trouver l'ancêtre commun.

Soixante-dix ans plus tard, le 2 août 1978, Pierre Mazurié, né le 19 septembre 1899, célibataire, héritier de sa mère Mme Léon Mazurié, vend à la ville de Quintin Roz Maria, gardant, jusqu'à sa mort survenue le 17 juin 1984, la jouissance de la maison et du haut du parc. La partie basse, celle des bassins, devenue immédiatement l'entière propriété de la ville de Quintin, fut aménagée en jardin public.

Telle est la simple et déjà longue histoire du couvent des Carmes très intimement liée à celle de la ville pendant deux siècles. Il reste à souhaiter que l'effort entrepris par la municipalité de Quintin pour sauver cet ensemble témoin du passé soit poursuivi et qu'une bonne utilisation des bâtiments soit trouvée.

(Paul Hamon).

© Copyright - Tous droits réservés.