|

Bienvenue ! |

La Citadelle et les Remparts de Port-Louis, en Bretagne |

Retour page d'accueil Retour Ville de Port-Louis

I.

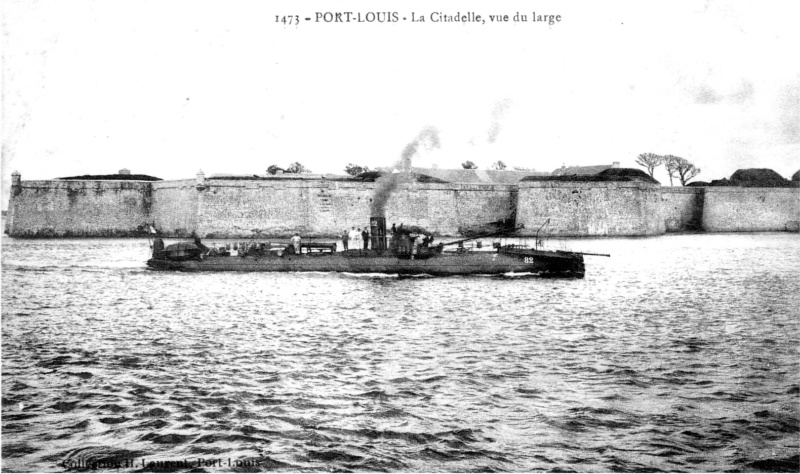

Les fortifications du Port-Louis, en Bretagne, se présentent encore du côté de la mer, telles qu'elles apparaissaient, sous Louis XIV, aux yeux des capitaines au long-cours, des corsaires et des officiers de la marine royale, qui ramenaient leurs navires dans la rade hospitalière.

Le Port-Louis est encore cette « très belle place » qu'admirait Madame de Sévigné en 1689. Sa forteresse subsiste à peu près semblable à ce qu'elle était en 1625, quand Rohan-Soubise, sans y réussir, tenta de la prendre d'assaut. Les remparts dressent encore, au-dessus des vagues, leur robuste façade de granit que surmontent les cimes inclinées des ormes plantés par d'Ajot [Note : La Citadelle et les Remparts ainsi que la Poudrière du Lohic ont été inscrits à l'Inventaire supplémentaire des Monuments Historiques par arrêtés ministériels du 5 mai 1931 et du 12 mai 1933].

Il y a là tout un ensemble d'une poésie indéniable et d'un intérêt historique non moins certain. On se plaît devant ce décor à imaginer de belles légendes et l'Histoire, quand on l'étudie, nous apporte parfois des réalités assez proches, par le pittoresque, de ce que nous pourrions inventer.

Mon désir aujourd'hui n'est pas d'exposer d'un seul coup tout le passé du Port-Louis, mais simplement de déterminer, à l'aide des textes, les périodes de construction de la Citadelle et des Remparts.

Je rappellerai, sans insister davantage, que le port, dont l'importance fut assez grande à la fin du Moyen-Age, s'appelait primitivement Blavet et qu'il était situé dans la châtellenie ducale de Nostang-Hennebont.

A l'époque des guerres de la Ligue, Blavet devint la principale place-forte de cette châtellenie. Fortifiée par les Royaux, partisans d'Henri IV, dont le chef était le sieur de Coëcourson, elle fut détruite, le 11 juin 1590, par les troupes du Duc de Mercœur, gouverneur de Bretagne pour la Ligue, qui l'abandonna ensuite au roi d'Espagne, Philippe II.

L'occupation étrangère dura du 28 août 1590 au 9 septembre 1598. Le général espagnol, jusqu'en 1597, fut Juan del Aguila, dont la mauvaise volonté à l'égard du Duc de Mercœur eut pour conséquence finale de ramener ce dernier à Henri IV.

Henri IV, en 1598, chargea le Maréchal de Brissac de démanteler Blavet, mais cet ordre ne fut pas exécuté complètement.

Les fortifications, demeurées assez importantes, furent rétablies par les Mécontents pendant la régence de Marie de Médicis, (1610, 1614), et César de Vendôme, frère naturel de Louis XIII et gouverneur de Bretagne trouva à Blavet des auxiliaires précieux dans les membres de la famille d'Arradon.

L'un d'eux, Christophe de Camors, se disait capitaine de Blavet et d'Hennebont, et la Régente lui reconnut ce titre, le 24 mai 1614 [Note : Arch. Dép. du Morbihan B 2405]. Son frère, Jérôme de Quinipily l'avait précédé dans cette double charge où Henri IV l'avait maintenu, en avril 1598.

Cependant, le 11 août 1596, le même Henri IV, avait donné à Louis VI de Rohan, Prince de Guémené, « la ville est fort de Blavet et ce qui en deppend ». Louis XIII en outre avait prouvé, en 1610, qu'il reconnaissait cette donation [Note : Bibl. Nat. Mss. Fr. 22343].

Le droit acquis par Guémené passa, le 21 août 1610, à son troisième fils, Alexandre de Rohan, Marquis de Marigny, dont les lettres de provision sont datées du 24 octobre suivant. Le 28 juillet 1611, Marigny se démit à son tour « de la dicte cappitainerye et gouvernement de la dicte ville et fort de Blavet » au profit de François de Cossé, comte de Brissac. Pour prix de cette démission, il reçut au comptant 426 livres, avec promesse d'une somme de 4.074 livres payables au 1er janvier, suivant, faisant au total 4.500 livres [Note : Arch. Dép. de Maine-et-Loire E 2109].

Il résulte de ce contrat du 28 juillet 1611, que le Maréchal de Brissac, qui avait, en 1598, procédé à l'évacuation des Espagnols et qui devait plus tard, en qualité de lieutenant-général du Roi en Bretagne, achever la Citadelle, n'a pas été, comme on l'a cru jusqu'ici, un véritable gouverneur du Port-Louis. Il n'y a donc exercé de commandement qu'en sa qualité d'officier supérieur et, sans doute, parce qu'il se rendait compte de l'incapacité de son fils, François.

En juillet 1614, Annibal d'Estrées, alors Marquis de Coeuvres, envoyé par Marie de Médicis pour traiter avec César de Vendôme, fit entrer des Suisses « à Blavois » et « commencer la démolition de la forteresse ». Il détruisit simplement les ouvrages « de gason » exécutés par Christophe de Camors et, dans leur cahier de doléances rédigé le 22 août (article IX), les Etats de Bretagne, réunis à Nantes, réclamèrent à nouveau que la Citadelle fût promptement rasée « en sorte que l'on ne s'y [pût] pas cy-après fortifier ».

Leur prière ne fut pas écoutée. Un courant d'opinion favorable à la conservation de Blavet se faisait nettement sentir et les députés bretons qui assistèrent aux Etats Généraux en octobre, ne le comprirent pas dans la liste des châteaux qu'ils voulaient voir démolir.

D'autre part, dès le 12 août, les Membres du Parlement de Rennes avaient écrit au Roi au sujet de la place qui nous occupe [Note : Arch. Dép. d'Ille-et-Vilaine B 123, fol. 4]. Je ne sais ce qu'ils lui disaient, mais la lettre fut confiée à Pierre Cornullier, Abbé de Saint-Méen et Membre du Conseil d'Etat.

Il est intéressant de noter que ce personnage fit partie de la commission d'enquête qui, le 8 juillet 1616, inspecta les fortifications de Blavet et décida Louis XIII à les augmenter au lieu de les détruire. Sans nul doute il faut voir dans cette nouvelle orientation de la politique du Parlement, l'influence du Maréchal de Brissac, lieutenant-général en Bretagne, dont le fils François, je l'ai dit, était déjà gouverneur de Blavet. Leurs intérêts furent ménagés parce que la Régente avait besoin d'eux et qu'elle jugeait bon de s'appuyer sur eux dans les troubles qui menaçaient de recommencer.

César de Vendôme, en 1616, continuait ses intrigues. Contre lui, un arrêt du Parlement de Rennes, du 19 mars, enjoignit à tous les gentilshommes bretons de se trouver au plus tôt à la suite de Charles de Cossé-Brissac [Note : Arch. Dép. de Maine-et-Loire. E 2109]. La base d'opération du Maréchal fut Blavet, où il reçut l'ordre de se « jetter, loger et fortifier pour éviter les inconvénians qui en pouvaient arriver au dommaige... du pays, si ceste place [demeurait] en l'estat qu'elle estoit alors ».

Le port, désormais défendu par une forteresse redoutable, servit au Roi pour ses armements (1621-1622). Charles de Gonzague, duc de Nevres, y prépara la flotte de la Milice Chrétienne, qui, achetée par Louis XIII en 1624, fut enlevée par Benjamin de Rohan, duc de Soubise.

Je ne puis raconter tout au long la prise de la ville par l'armée rocheloise, le 18 janvier 1625, ni insister sur le rôle de César de Vendôme, qui tenta en vain de bloquer l'ennemi dans la rade et finalement le laissa sortir sans que l'on sût très bien où était la victoire. La Citadelle du moins résista vaillamment aux assauts livrés contre elle.

Le lieutenant-de-roi, Jean de Jégado, sieur de Kerhollain eut certainement un rôle plus important que le gouverneur, car François de Cossé-Brissac n'avait pas la valeur de son père, auquel il avait pourtant succédé dans la lieutenance générale de Bretagne. Le Cardinal de Richelieu ne l'estimait pas; il eut même des démêlés assez sérieux avec lui, lors des armements royaux effectués au Port-Louis en 1626 et 1627.

En 1636, le ministre écrivait : « Le Port-Louis est en fort mauvais estat et à raison de Mr de Brissac qui est dedans et à raison de la place... Il est de cette place comme de Péronne, dont il n'y a pas moyen de tirer les gouverneurs, bien qu'ils soient très incapables... ».

Le 11 Février 1637, Richelieu envoya deux lettres. Dans l'une d'elles, il annonçait au gouverneur du Port-Louis l'arrivée dans la place du grand-maître de l'Artillerie, Charles de la Meilleraye, Maréchal de France, qui devait en principe y visiter les travaux en cours. Le billet se terminait par un compliment bien tourné : « Je vous prie ne vous imaginer point qu'on ayt aucun dessein d'avoir vostre gouvernement que je tiens mieux entre vos mains que de personnes... ». La seconde lettre, le Cardinal l'expédia à La Meilleraye, son cousin-germain. Il lui demandait de voir ce qu'on pourrait faire pour empêcher l'ennemi de pénétrer dans le port et lui disait en finissant : « Nonobstant la lettre que j'escris à M. de Brissac, si vous le trouvés en disposition de traitter de sa place, vous pouvés conclure ce marché selon que le Roy le trouve bon, pour vostre beau-frère ; mais, si vous en venés là, vous sçaurés si bien nous gouverner qu'il ne paroisse pas que ce soit vostre dessein » [Note : Avenel, Lettres.. et papiers d'état... de Richelieu. Paris, 1863. 8 vol. in-4e, T. V. pp. 433, 755 et 1.016]. Le Grand-Maître de l'Artillerie sut si bien se gouverner qu'il en oublia son beau-frère et garda la place pour lui.

La fille aînée du Duc de Brissac, nommée Marie, qui était fort belle, mais fort ambitieuse, ne refusa pas d'accepter les hommages du parent de Richelieu, bien qu'il eût vingt ans de plus qu'elle et qu'il fût veuf. Le contrat de mariage fut dressé au Port-Louis le 24 mars et signé à Paris le 17 mai 1637 [Note : Arch. de Monaco R 3 et de Maine-et-Loire E 2112]. L'acte ne fait pas mention du Gouvernement du Port-Louis mais l'accord sur ce point ne dut pas tarder car le 15 juillet suivant l'inventaire des provisions et munitions de la Citadelle fut fait en présence d'Antoine de la Porte, Seigneur de la Pibollière, représentant son cousin La Meilleraye et Paul Paulin, procureur de François de Cossé-Brissac [Note : Arch. de Maine-et-Loire E 2112 et du Morbihan B 2785].

Le Port-Louis demeura plus d'un siècle dans la famille de Charles de la Meilleraye. Le Maréchal eut pour successeurs, son fils Armand-Charles (1664-1686), son petit-fils Paul-Jules (1686-1731), son arrière-petit-fils Gui-Paul-Jules (1731-1732), qui portèrent, tous trois, le titre de Duc de Mazarin. La fille de Guipaul-Jules, Charlotte-Antoinette, Duchesse de Duras et de Mazarin, dernière gouvernante du Port-Louis fut dépouillée par Louis XV du titre et des privilèges que ses cousines de Mailly lui disputaient et qui n'avaient plus de raison d'être [Note : Duc de Luynes, Mémoires. Paris (1860-65). 17 vol. in-8°. T. X. p. 362].

A l'époque de Mazarin, le véritable commandement du Port-Louis appartenait aux lieutenants-de-roi, assistés de majors. Je n'entrerai pas dans l'exposé des faits historiques de cette période et des suivantes car je ne parle pas du rôle important de la Citadelle et des Remparts, mais simplement de leur construction qu'on peut considérer comme achevée sous la Régence d'Anne d'Autriche.

II.

La Citadelle.

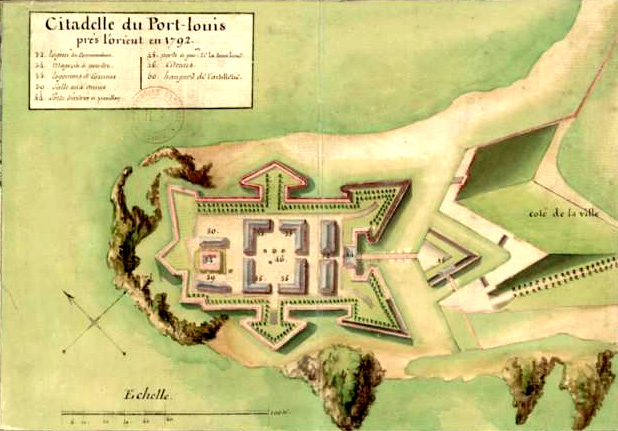

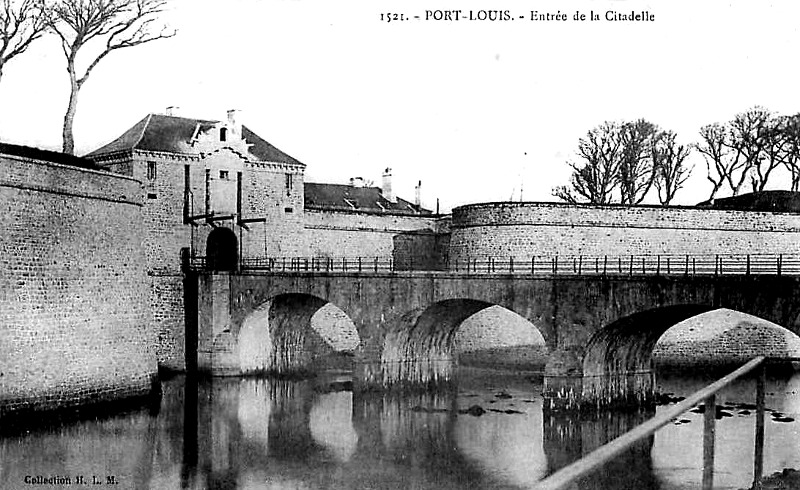

La citadelle dessine en plan un quadrilatère. Ce quadrilatère est bastionné aux angles et sur les côtés. Le front Sud-Est, tourné vers la ville, est précédé d'un large canal que l'eau baigne à chaque marée et sur lequel sont lancés un pont dormant de trois arches et un pont-levis.

Au-dessus de ce pont, se dresse une sorte de portail, grand bâtiment de granit qu'on appelait le Donjon et qui se trouve protégé par la Demi-Lune.

Si nous pénétrons dans la forteresse par la parte principale et si nous tournons à droite, nous rencontrons d'abord le Bastion III, dont les noms successifs furent Bastion de Cossé, du Hâvre, Desmourier (nom d'un syndic du Port-Louis qui se déforma dans la suite en du murier ou des mariés) et dernier de Groix. Ce bastion est à double oreillon et très effilé. Ensuite viennent le Bastion IV ou Bastion de la Brèche (sans doute à cause d'une brèche faite en 1625) et le Bastion V appelé le Camus ou le Bastion Creux, ce qui s'explique par sa forme et par son mode de construction. Le Bastion VI ou Grand-Bastion est situé « au fin bout et arrière de la place ». Le Bastion VII est dit l'Irrégulier, parce qu'il « a son flanc rentrant dans la place, au lieu que, comme son opposite et tous les autres, il devrait l'avoir en dehors pour défendre ». Le Bastion VIII, à double oreillon comme celui de la Brèche, est dénommé Petit Bastion de Groix ou Bastion des Chambres. Il tire son deuxième nom des casernes voisines, seules existantes avant Louis XIV. En 1636, la Porte Marine, ou porte de secours, était percée dans son flanc. Quatre baies, aujourd'hui comblées, peuvent représenter cette poterne qu'il est difficile de connaître mieux. Le Bastion IX, dit Bastion de Brissac ou Bastion de Groix, « pour ce qu'il regarde cette isle » est à double oreillon et en tout point symétrique du Bastion III [Note : Voir : Dubuisson-Aubenay. Itinéraire de Bretagne en 1636, publié par L. Maître et P. de Berthou. Nantes, 1898-1902. 2 vol. in-4°, pp. 88, 599 ; Bibl. Nat. Estampes Va 119 ; Bibl. de l'Université de Paris Ms 948, fol. 245 ; Arch. Nat. K 1152, n° 29 bis]. J'établirai plus loin qu'ils datent, tous les deux, de l'Occupation Espagnole.

A chaque angle de bastion est construite une échauguette, qui n'est pas en granit, mais en tuffeau. Sur les terre-pleins sont plantés de grands ormes. On en trouvait déjà sous Louis XIV [Note : Arch. Dép. d'Ille-et-Vilaine C 996 ; etc...].

Si nous entrons, droit devant nous, dans la Citadelle, au lieu d'en faire le tour, comme nous avons fait, nous traversons d'abord une première cour sur laquelle donne le Donjon, puis une longère de bâtiments où se trouve, à main gauche, l'ancien Hôtel du Gouverneur qui possède encore son escalier aux larges dalles et ses « offices, sous terre ». A main droite, la Chapelle Saint-Louis [Note : Registres paroissiaux du Port-Louis 14 juin 1661], aujourd'hui désaffectée, est coutigüe au Logement du Major, que l'on utilisa en 1836 pour y enfermer Louis-Napoléon, le futur Napoléon III, après son échec de Strasbourg.

Un second passage voûté donne accès sur la Place d'Armes autour de laquelle sont disposées les casernes et dont le centre est occupé par une citerne [Note : Un puits se trouve également dans la première cour]. Enfin, traversant la place, passant sous une troisième voûte, et descendant un grand perron, nous parvenons dans une partie basse où se trouvent l'ancien arsenal et une poudrière.

Dans les bastions sont aménagés quinze souterrains ou salles voûtées qui pouvaient contenir des vivres, des munitions et des prisonniers.

Première campagne de construction. — Ce sont les Espagnols qui posèrent la première pierre de la Citadelle. Don Juan del Aguila, arrivé à Blavet en octobre 1590, entreprit aussitôt de construire des retranchements et surtout un château, auquel il donna son nom, le Château de l'Aigle.

Le 6 décembre, il avait déjà commencé [Note : Arch. Nat. K 1579, lettre de Cornet à Philippe II, juillet 1591]. En février 1591, Urbain de Saint-Gelais, évêque de Comminges, signalait à Philippe II que le fort était fait [Note : Arch. Nat. K 1572]. Il était, dès cette époque, assez considérable. Un plan nous montre que le Bastion IX et le Bastion III (sauf leurs oreillons extérieurs qui furent ajoutés peu de temps après) étaient déjà construits ainsi que la courtine qui les sépare, et le Donjon ou grand portail. Le fossé qui isole la citadelle était en cours d'exécution. Une estacade, également en voie d'achèvement, protégeait le front de mer. Il n'y avait aucune défense du côté de la rade dont une chaîne interdisait l'entrée [Note : Arch. Nat. K 1580].

Henri IV, assez inquiet, écrivit à Elisabeth d'Angleterre que les Espagnols se fortifiaient dans Blavet et qu'il désirait son aide [Note : Berges de Xivrey ... Lettres d'Henri IV, Paris, 1848. In-4°, t. III, p. 331].

Les Ligueurs, de leur côté, tremblaient autant que les Royaux. L'un d'eux, Talhouet, gouverneur de Redon, venu pour « contempler icelle forteresse », la trouva si redoutable que les Etats de Bretagne tentèrent d'offrir 50.000 écus à Philippe II, s'il voulait bien l'abandonner.

Ils essuyèrent un refus et Mercœur s'ingénia en conséquence à

presser « infiniment, sans occasion apparente, don Juan del

Aguila de se mettre en campaigne,

et, pour ce, faire sortir hors de Blavet, qui est ung grand artiffice pour

interrumpre la grande diligence qu'il sçavoict que faisoict don Juan de parfaire

la fortiffication de Blavet... » [Note : Voir Carné (Gaston

de), Correspondence du duc de Mercœur et des ligueurs bretons

avec l'Espagne. Vannes, 1899. In-4°].

En même temps que le château, des retranchements étaient construits autour de la ville. Je les étudierai plus loin. Je ne connais pas les ingénieurs qui édifièrent ces ouvrages. Le seul nom que je connaisse est celui d'Yves de Gourmil de Coëdor, aventurier d'envergure, qui se donnait, en 1592, comme super-intendant du Fort de Blavet où il demeurait avec sa famille [Note : Bibl. Nat. Estampes Va 119].

Gourmil contribua en 1592, à l'achèvement des fortifications. C'est donc à cette époque que la Citadelle prit l'aspect d'un carré bastionné aux quatre angles, que nous lui voyons dans un plan de la Bibliothèque Nationale, représentant la ville au moment de l'Occupation Espagnole [Note : Grégoire (L.), La ligue en Bretagne. Paris. 1856, in-8°, p. 361]. C'est également à ce moment que fut ajouté un deuxième oreillon aux Bastions III et IX, qui furent alors sensiblement tels qu'ils sont aujourd'hui.

Comme je l'ai dit plus haut, le Maréchal de Brissac, après le traité de Vervins, fut chargé par Henri IV de démanteler Blavet. Ce travail de démolition, commencé en juillet 1598, ne fut jamais entièrement terminé. Cependant le front de la Citadelle qui regardait la passe et la partie de l'Enceinte urbaine qui longeait la mer, furent entièrement détruits.

Il est singulier de voir Charles de Cossé-Brissac procéder à la destruction d'une place qu'il admirait déjà : « J'ai trouvé, écrivait don Juan de Cordova à Philippe II, le maréchal de camps, derrière ses fortifications si considérablement accrues qu'il pouvait y défier une nombreuse armée... Il m'a dit que V. M. se privait là d'un boulevard inestimable... » [Note : Arch. Nat. K 1594, lettre d’Yves de Gourmil à Philippe II, 1592].

Un mémoire, daté de 1598, mais qu'il faut peut-être rajeunir de quelques années, nous donne une description de la Citadelle telle qu'elle se trouvait à la fin du XVIème siècle :

« La fortification de la teste consiste en deux boulevars et une courtine et contient bien deux mil sept cens toises cubes d'ouvrages de massonerie, comprins les fondations. Les logemens pour les soldats, deux corps de garde et la chapelle : trois cens cinquante toises cubes. Les pilles du pont : soixante toises. Qui seroient trois mil cent dix toises ou environ d'ouvrage de massonnerie... » [Note : Bibl. Nat. Mss Fr. 3908, Fol. 137 ; Dupuy 7, Fol. 145 et latin 9068, Fol. 418. Le Pont a été reconstruit en 1792].

Cette courte énumération nous montre bien que tout le front de terre de la forteresse doit être attribué à la première campagne de construction (1590-1592).

Deuxième campagne de construction. — Je crois que je n'ai pas à tenir compte ici des travaux exécutés en 1610 et en 1614 par les soins des frères d'Arradon « ad aedificandum castellum Blavetense » [Note : Arch. Mun. du Port-Louis, Reg. Par. 1614]. Ils semblent avoir été peu importants et démolis presque aussitôt. Tout autre est l'œuvre de Charles de Cossé-Brissac, qui aurait acheté le terrain au Marquis de Marigny pour le prix de huit-cents écus [Note : Dubuisson-Aubenay. op. cit, p. 88].

En 1616, une commission composée du Maréchal, de Loysel de Brie, Président au Parlement de Bretagne, de Claude Cornullier, Trésorier de France, de Pierre Cornullier, Abbé de Saint-Méen et Membre du Conseil d'Etat, se transporta, le 8 juillet, à Blavet pour étudier les lieux et s'informer « des moyens plus convenables et utiles » pour délivrer la Province « du péril auquel elle semblait tousjours estre exposée à cause de ladite place ».

En 1617, le Sieur de Bailleul, Maître des Requêtes de l'Hôtel, accompagna à la Citadelle l'ingénieur Jean Alleaume, auteur de la Perspective pratique et du compas de proportion, qui fit, lui aussi, un rapport au Roi.

Louis XIII, à l'instigation de ces différents commissaires, décida d'augmenter et de compléter la défense de la ville et de lui donner son nom. Les lettres-patentes qui ordonnèrent le « bastiment et establissement » du Port-Louis furent données à Saint-Germain, le 17 juillet 1618 et enregistrées à Rennes le 18 août suivant et à Nantes le 7 novembre [Note : Arch. Dép. de Maine-et-Loire E 2109], malgré la résistance des Etats de Bretagne qui avaient rédigé un cahier de remontrances « sur la construction du Fort de Blavet » [Note : Arch. Dép. d'Ille-et-Vilaine B 131, Fol. 10 et C 2744].

On trouvait, dans ces lettres, la décision suivante : « Nous avons jugé à propos... de conserver le fort déjà commencé au dit lieu par nostre commandement durant les dits derniers mouvemans ». Ce début de mise en état était l'œuvre de Charles de Cossé-Brissac, c'est lui qui termina la Citadelle„ à l'exception de la Demi-Lune.

L'ingénieur Jean Alleaume avait sans doute donné des directives. Il avait dressé des « plan et desseing », mais c'est Jacques Corbineau qui mena le travail à bien. Ce dernier se disait « architecque pour le Roy au Port-Louys », ou « architecte et conducteur des fortifications du dit Port-Loys » [Note : Arch. Mun. de Port-Louis, Reg. Par. 4 oct. 1618 - 11 sept. 1622]. Il devait plus tard travailler au Palais du Parlement de Rennes (1624-1629), aux Remparts de Vannes (1626), aux Halles et à la Cathédrale de Nantes (1628 et 1631) [Note : Beauchal, Dictionnaire des Architectes]. Je suis heureux d'avoir pu ajouter à la liste des monuments auxquels il collabora cette place qui, malgré ses défauts, à rendu de grands services. Il commença ses travaux en 1616 [Note : Arch. Dép. de Maine-et-Loire E 2112. Requête de Cossé-Brissac, 27 sept. 1624], il finit en 1621 ou 1622.

Un mémoire qu'il faut dater de 1624 au plus tard, car on y parle des armements du Duc de Nevers qui finirent cette année-là, nous montre la forteresse comme étant terminée : « Elle est composée de sept bastions dont il y en a trois grands et quatre moindres, qui sont tous revestus d'une muraille de dix-huict d'espoisseur. Aucuns ne sont pas encore remplis partout de terre. Le fossé est large de cent quarante pieds et creux de trente six. Il y a un ravelin au devant de la porte, qui la couvre, lequel n'est pas encore parachevé. Il y a une chambre dans laquelle l'on entre, entre un des bollevers et un rocher. L'on en sort de tous ventz. La forteresse est poussée au delà du dessein des Espagnolz... » [Note : Bibl. Nat. Ms Fr. 16,654, Fol. 269].

Le mémoire nous déclare aussi que la citadelle « a esté fortifiée aux despends de feu Monsieur le Mareschal de Brissac » qui mourut au Automne 1621, (ceci nous donne la date de la fin des travaux) ; « l'on tient, ajoute-t-il, qu'elle a bien cousté cinq centz mil livres ».

Le 27 septembre 1624, François de Cossé-Brissac adressa au Roi une requête, assurant que la forteresse avait été exécutée « par le crédit et moyens du dit feu sieur Maréchal et du suppliant, qui ont mis la place en tel point de fortiffication qu'elle est comptée aujourd'huy au nombre des meilleures » du royaume. « Il en a cousté, affirme-t-il, plus de six à sept cens mille livres au dit feu sieur Maréchal et au suppliant, qui ont pris toute ceste some à grands intérests ». Il est évident que l'auteur de la requête exagère les dépenses de sa famille et que c'est le chiffre de 500.000 livres qui doit être retenu. Il nous est donné d'autre part par Dubuisson-Aubenay qui visita la ville en 1636.

Troisième campagne de construction. — Dubuisson-Aubenay signala les défauts les plus importants de la Citadelle. Le front de terre était alors insuffisamment défendu. On pouvait le battre aisément en établissant quelques pièces sur le grand rocher de la Plage et sur « une teste ou éminence de terre meslée de roc, qui est un lieu élevé » appelé Men du ou la Pierre Noire et situé sur l'emplacement de la Place du Tertre.

Le 21 mars 1636, le Cardinal de Richelieu fut averti par plusieurs personnes que la forteresse du Port-Louis, « n'estant point achevée », était « fort aisée à emporter ». « Le meilleur seroit, pensa-t-il, de despendre dix-mil escus à accomoder la dicte place au devant, qui, faute d'une corne et d'une demie-lune est prenable en 8 jours ». En juillet, il envoya une première somme pour commencer aussitôt les travaux.

Cossé-Brissac se mit à l'œuvre sans grande hâte. Il réclama des sommes exagérées. Le 12 octobre suivant, le ministre dut lui écrire : « Vous me mandés que le travail que vous avés faict commancer par ordre du Roy au Fort-Louis reviendra à plus de 200.000 livres... M. l'Archevesque de Bordeaux [Note : Henri II d'Escoubleau de Sourdis] qui s'y cognoist fort... m'a asseuré que cet ouvrage se pourrait faire pour 25 ou 30.000 francs... Je le feray payer dans deux mois après qu'il sera parachevé... P. S. Je vous supplie de trouver bon que je vous die que M. de Brissac, vostre père, avoit bien un autre soin de la place du Port-Louis que vous n'avés pas. Je vous conjure de l'imiter en cela, puisque le service du Roy et vostre propre bien vous y obligent » [Note : Avenel t. V, pp. 433, 522 et 995].

Richelieu, en décembre, envoya l'ingénieur Destouches, en qui il avait toute confiance, « afin de voir et considérer exactement ce qu'il y aura à fère de plus presser pour mettre la fortiffication en estat de défense... », désirant qu'il fit « achever la teste au plus tost suivant les desseins qui en ont été faictz... » [Note : Arch. Nat. Guerre 32, Fol. 223. Lettre de Louis XIII à Destouches 7 déc. et 31, fol. 218. Du même à Cossé-Brissac].

Enfin, à bout de patience, voyant que le travail n'avançait qu'à grand peine, le Cardinal décida de changer de mains le gouvernement du Port-Louis.

Les « dehors » de la Citadelle, qu'il avait « fort à cœur » de voir terminer, étaient la Demi-Lune (dont les fondations existaient déjà en 1624), son pont-dormant et ses fossés, la contrescarpe, le chemin-couvert et les glacis. Tous ces ouvrages nous sont décrits par Dubuisson-Aubenay qui vint les visiter à l'époque où l'on en creusait les fossés.

Le même auteur nous signale qu'on avait l'intention alors de construire dans la passe sur le Rocher de la Jument « une redoute ou tour pour faire le guet » où l'on aurait attaché une chaîne, fixée d'autre part à un bastion. C'était un projet ancien, aussi ancien que la Citadelle elle-même, puisque, sur le plan de 1591, on peut lire : « Escollo desde donde se puede hechar una cadena hasta el fuerte », c'est-à-dire : « Ecueil depuis lequel on peut mettre une chaîne jusqu'au fort ». Un devis conservé à la Bibliothèque de la Sorbonne nous apprend que la tour devait être ovale, avoir soixante quatre pieds de haut et être couronnée par un parapet percé de créneaux et reposant sur des mâchicoulis. En face d'elle, entre les bastions VII et. VIII, devait être bâtie une plate-forme assez basse pour mettre de l'artillerie [Note : Bibl. de l'Université de Paris, 948, Fol. 245].

Ces deux projets ne furent jamais réalisés et l'on peut considérer, (mis à part les aménagements des derniers siècles, notamment le terrassement des bastions VIII et IX en 1846), que la Citadelle était terminée en 1637.

Elle est l'œuvre des Cossé-Brissac qui y avaient mis « leurs armes partout », mais elle est également l'œuvre de don Juan del Aguila à qui elle est redevable des deux bastions du front de terre, où le Maréchal de la Meilleraye put voir encore, à son arrivée, des canons aux armes d'Espagne [Note : Arch. Dép. du Morbihan B 2785. Inv. du 15 juillet 1637].

Le rôle de ce Maréchal fut d'exécuter l'ordre de Louis XIII qui avait décidé en 1618 que le Port-Louis serait « retranché, fossoyé, fermé de murailles, bastions et rampars, avecq tours, portes, portaux, ponts levis, barrières et autres fortiffications qui seront jugées nécessaires ». La Meilleraye nous donna les Remparts.

III.

Les Remparts.

L'enceinte de la ville pouvait être divisée en quatre fronts principaux : le front, assez bien conservé, qui borde la mer et regarde vers Gâvres ; le front de terre aujourd'hui détruit ; le front qui longe la baie du Drias-Ker ; enfin le front nord tourné vers la rade.

La muraille crénelée qui ferme le Port-Louis à l'Ouest et au Sud, mesure environ 1,250 mètres de développement. Sa hauteur vers l'extérieur varie de dix à quinze mètres. Son épaisseur moyenne à la base est de deux mètres.

Le flanquement est assuré par des brisures du tracé et par quatre tours demi-cylindriques qui portaient respectivement, en allant de l'Ouest à l'Est, les noms de Tour de Nesmond, Tour des Prisonniers, Tour de Gâvres et Tour Saint-François. Auprès de chacune d'elles était percée une poterne ; une seule est encore intacte aujourd'hui ; c'est celle des Prisonniers, qui s'ouvre en face de l'Ile aux Souris autrefois nommée Ile des Prisonniers.

La Porte de Nesmond est maintenant murée, ainsi que la Porte Saint-Nicolas [Note : Arch. Notariales du Port-Louis, Fonds Hamonic 2 juin 1675], qui se trouvait près du bastion de ce nom, au bout de la Plage, sous la Citadelle.

Le front de terre a été complètement détruit. Son tracé se signalait par trois bastions. A l'angle Sud-Est de l'enceinte, au Lohic, le Bastion du Papegaut [Note : Sous Louis XIV le mât du Papegaut se trouvait fixé contre ce bastion, Voir : Blarez (Abbé Joseph), Chevaliers de l'Arquebuse et Chevaliers du Serpent d'or au Port-Louis (1575-1835) dans Mém. de la Société d'Hist. et d'Archéologie de Bretagne (1924)] dessinait un plan carré ; il a été de nos jours complètement découronné.

Le Grand Bastion (ou Bastion de la Motte, du nom d'un major de de la Citadelle) occupait le terrain compris entre la Rue de la Meilleraye, la Rue Vauban, la Rue Amiral Duc et la Pradelle. Dans son flanc droit était percés la Grande Porte, dite aussi Porte d'Hennebont ou Porte de Loc-Malo. Elle était située Rue de la Grande Porte, à la hauteur des numéros 15 et 17.

Après le Grand Bastion, l'enceinte suivait à peu près la Rue du Maréchal de Brissac. Elle aboutissait au Bastion Saint-Pierre voisin de l'église de ce nom et nommé aussi Bastion de la Meilleraye.

Le troisième front de l'enceinte borde la Baie du Drias-Ker. La muraille de ce côté n'était pas continue et, le plus souvent, c'étaient les maisons particulières elles-mêmes qui assuraient la défense. La démolition de ces habitations n'a été décrétée qu'en 1827. La plupart d'entre elles étaient antérieures à la construction de l'enceinte. Le sol de la Rue de la Pointe est à sept mètres au-dessus du niveau des basses mers ; des passages voûtés sont creusées sous la rue ; ils communiquaient avec la baie par des poternes aujourd'hui murées. Deux portes publiques étaient en outre percées dans cette partie des murailles : la Porte Rouge (dite au XVIIème siècle Porte Lesquer ou Porte Margot) et la Porte de la Pointe [Note : Tous ces noms sont tirés notamment de Bibl. Nat, Estampes Va 119 et Arch. Nat. P 1617. Etat des droits domaniaux du Roi dans la ville close du Port-Louis] qui ouvrait sur le quai.

Le front nord de l'enceinte, aujourd'hui abaissé comme le précédent, va rejoindre la Citadelle. Son développement est de 450 mètres. Son tracé est brisé sur plusieurs points de façon à assurer son propre flanquement. Il n'avait qu'une percée, la Brêche, qui laissait entrer les barques à marée haute dans une sorte de bassin intérieur.

Construction des Remparts. — Les dates de la construction des Remparts sont, malgré mes recherches, restées approximatives.

Les premiers retranchements élevés à Blavet, semblent l'avoir été au moment de la Ligue, mais peut-être existaient-ils déjà auparavant. En 1575 en effet, les lettres qui accordèrent aux habitants le privilège du Papegaut, les disaient « accoustumés » au tir de l'arquebuse dont ils faisaient « souvente fois exercice pour subvenir à la garde, inition et deffance du dit lieu » [Note : Arch. Mun. du Port-Louis. Lettres d'Henri III accordant le privilège du Papegaut aux habitants de Blavet, avril 1575 (copie)]. Il se pourrait donc que dès cette époque on ait élevé les fortifications que les Royaux aménagèrent en 1589.

Le texte du chanoine Moreau, qui raconte le siège de 1590, paraît indiquer cependant que l'initiative de fermer la presqu'île, « pointe aisée à fortifier par un retranchement d'avec la grande terre », est venue de Coëtcourson, chef huguenot et de ses partisans qui « retranchèrent cette pointe et se fortifièrent par devers la terre, bordant la dite tranchée de canons qu'ils avaient tirés des vaisseaux du port » [Note : Moreau (Chanoine), Hist. de ce qui s'est passé en Bretagne durund les guerres de la Ligue. St-Brieuc, 1857. In-8°, p. 115].

Le fossé qu'ils creusèrent, ou qu'ils approfondirent, barrait l'isthme à la hauteur de la Rue du Port. Une carte antérieure à 1636 indique nettement cet ouvrage sous le nom de Retranchement des Fransois [Note : Bibl. Nat. Estampes Va 119, Blavet et Bretaigne]. Plus tard, ayant été utilisé par les. Espagnols, il passa pour être leur œuvre. Il n'a été comblé que très récemment.

Les fortifications qui l'accompagnaient, devaient être d'une assez grande importance, car le chef ligueur, Jérôme de Quinipily, venu les reconnaître, s'en montra fort impressionné. De fait, le 24 décembre 1589, il ne put s'en rendre maître et, le 11 août 1590, la puissante armée de Mercœur ne serait arrivée à aucun résultat sans l'aide de la marine.

La facilité avec laquelle Lansac, qui commandait la flotte ligueuse, opéra un débarquement, me paraît une preuve suffisante que les Royaux du côté du large ne s'étaient pas protégés. Ce sont donc les Espagnols qui les premiers, élevèrent des retranchements englobant toute la presqu'île. Celle-ci, défendue à son extrémité par le Château de l'Aigle, fut entourée de remparts qui présentaient vers la mer une suite de trois grands bastions. Du côté de l'isthme, on rencontrait successivement deux systèmes de défense. Le premier fossé longeait la Rue de la Grande Porte, du côté de la Rue de la Meilleraye. Il existait encore vers 1680, du moins en partie [Note : Arch. Nat. P 1617]. Le second fossé n'était autre que celui qu'avaient utilisé les Royaux en 1589. Du côté de la rade, il semble n'y avoir rien eu, sauf entre la Rue du Drias-Ker et la baie. Le faubourg de Loc-Malo était laissé hors de l'enceinte.

Les remparts espagnols furent en grande partie détruits par ordre d'Henri IV. Louis XIII, comme nous l'avons vu, décida en 1618 de clore à nouveau la ville. Pour cela, il ordonna que tout navire entrant dans le port sans y décharger de marchandises et sans remonter à Hennebont, verserait 4 livres ou 40 sols, selon son tonnage, « pour estre les sommes qui en [proviendraient], employéz à la despense qu'il [convenait] faire pour le retranchement et closture susdit de la ville du Port-Louys », mais le Parlement de Bretagne restreignit la taxe aux seuls navires étrangers. La communauté de ville obtint l'autorisation de percevoir à son profit les divers impôts dont les habitants avaient été exemptés et d'en employer le montant à élever les fortifications, mais des troubles se produisirent et l'argent lui échappa [Note : Arch. Mun. du Port-Louis. Lettre du 9 février 1619 (copie) et Arch. de la Loire-Inférieure, B 205, 245, 1339 et 1444].

Ce ne fut donc qu'au milieu du XVIIème siècle que l'enceinte fut construite. Charles de la Meilleraye eut à choisir entre plusieurs projets. L'un d'eux que nous donne Tassin, nous montre qu'on voulait seulement relever les retranchements espagnols [Note : Tassin Plans et profils... Paris 1634]. C'était, d'après Dubuisson-Aubenay, le plan adopté en 1636. Une autre carte [Note : Bibl. Nat. Est. Va 119, Blavet en Bretaigne], au contraire, indique qu'on pensa quelque temps à englober dans une immense muraille bastionnée tout le territoire de la commune actuelle « et mettre la mer à l'entour ». Le souvenir de ce projet existait encore au XVIIIème siècle, quand furent construites les fortifications avancées qui suivent la Rue du Bastion et l'Avenue de Kerso (1748 et 1792) [Note : Arch. Dép. du Morbihan. H. Fonds des Récollets du Port-Louis].

Pourquoi Charles de la Meilleraye adopta-t-il un troisième plan ? Pourquoi coupa-t-il le Port-Louis en deux et laissa-t-il sans couverture la Basse-Ville ou Drias-Ker ? A qui confia-t-il le travail. ? A quelle époque le fit-il entreprendre ? Il y a mille obscurités autour de la construction des Remparts., Les papiers que les Grimaldi, héritiers des La Meilleraye, avaient pu conserver à ce sujet, ont disparu au dernier siècle des Archives de Monaco où des inventaires portent encore la mention « Gouvernement du Port-Louis » [Note : Arch. de Monaco, Série R. Fonds La Meilleraye].

En l'absence de documents, nous sommes réduits aux hypothèses. Peut-être le début de la construction fut-il motivé par une alerte qui eut lieu en 1642, mais je ne puis rien affirmer. Un mémoire du XVIIIème siècle donne la date de 1649 pour le commencement de l'entreprise [Note : Com. techn. du Génie. Carton du Port-Louis. Une carte manuscrite conservée dans le Recueil Bibl. Nat. Estampes V 54, datée de 1652, montre la ville sans murailles encore], mais ce texte est bien tardif.

Quoiqu'il en soit du terminus a quo, le terminus ad quem est en tout cas certain. J'ai trouvé en effet dans un acte du fonds des Récollets, daté d'Avril 1653, cette mention importante « Le Port-Louis étant nouvellement clos » [Note : Arch. du Comité technique du Génie. Carton du Port-Louis].

Aux dépens de qui la construction fut-elle menée ? Je ne saurais exactement le dire. Il me semble bien que La Meilleraye en a supporté tous les frais, mais, dans un procès que soutint son fils en 1686, l'avocat de la partie adverse assurait que la ville avait été fortifiée « aux despens de Sa Majesté » [Note : Arch. Dép. du Morbihan B 2823. Ecrit du 24 oct. 1686].

Ainsi donc, au début du règne personnel de Louis XIV, les fortifications du Port-Louis étaient à peu près terminées. Elles ne firent l'objet dans la suite que d'améliorations ou de restauration partielles dans le détail desquelles je ne puis entrer ici.

Je signalerai simplement qu'en 1695 une batterie basse fut établie aux Pouleo, c'est-à-dire un peu à l'Est de la Plage où huit voûtes percées dans les Remparts demeurent encore visibles aujourd'hui [Note : Arch. Nat. Marine B3 90, Fol. 147].

Vauban vint les inspecter au début de novembre. Le célèbre ingénieur était déjà venu au Port-Louis en 1683. Je veux pour terminer cette étude publier le mémoire qu'il rédigea lors de sa première visite [Note : Com. techn. du Génie. Carton du Port-Louis].

« Le Port-Louis, nous dit-il, est situé... dans une péninsule environnée de mer et de rochers qui ne tiennent à la terre que par un isthme capable de deux grands bastions, dans son plus étroit, où il n'y a pas de commandement qui lui impose, ni rien qui contraigne la situation.

Les environs sont tellement entrecoupés d'eau et de terre qu'on n'en pourrait faire le siège sans avoir deux armées, savoir une de mer et une de terre ; encore cette dernière serait-elle obligée de se diviser en trois ou quatre quartiers qui ne se pourraient communiquer que par des chaloupes.

L'espace occupé par la ville est fort grand, mais vuide, mal peuplé et encore plus mal fortifié puisqu'il ne l'a été que par une ceinture de murailles fort simple, à demi terrassée, avec des tours du côté de la mer et trois mal bâtis de bastions du côté de la terre, qui en occupent l'avenue, construits avec si peu de soin et si mal tournés qu'avec la figure bizarre qu'on leur a donnée sans nécessité, il y en a un qui n'est défendu que de la face de [l'autre] d'ailleurs toute cette tête n'a qu'un fossé ébauché sur lequel on ne peut compter pour rien que ce soit ; au surplus cette ville fut fermée aux dépens et par les ordres du feu Maréchal de Mesleray, seigneur de ce lieu, qui peut-être le fit pour ses fins particulières.

Le château est très petit, mal figuré s'il en fut jamais, par la faute pure et simple de ceux qui l'ont bâti, et non pas de celle de la situation à qui il n'a pas tenu qu'on n'y ait plus raisonnablement réussi, rien ne s'y étant opposé que l'incapacité de ceux qui s'en sont mêlés, qui peut-être ont cru que, pour faire une bonne fortification, il ne fallait que faire beaucoup de bastions à tort et à travers et que les plus courtes lignes de défense étaient toujours les meilleures.

Avec de tels ou semblables principes, ils ont réussi à former deux bastions (III et IX) du côté de terre sur un front fort serré avec des angles si aigus qu'une pièce de six livres de balles pourrait les rompre dès les premiers coups ; deux autres (IV et VIII) qui sont inutiles et à demi-défense (une moitié étant défendue, l'autre non) ; un autre demi bastion (V) qui ne défend ni n'est défendu et un angle saillant (VII) dont le côté gauche ne voit ni n'est vu de rien ; si bien qu'autant de pièces, autant de fautes, toutes les plus grossières.

Avec tout cela, la situation est si avantageuse d'elle-même qu'elle efface tous ces défauts et rien n'empêche qu'on ne puisse considérer le Port-Louis comme une bonne place, que l'impossibilité des secours si la ville qui ne vaut rien, était prise et le peu de soin qu'on a eu d'en élever les fortifications et de les entretenir, car d'ailleurs, son revêtement est assez bien sur ses pieds et n'est pas mauvais, mais il y a des endroits imparfaits aussi bien dans son rempart qui n'est point fini non plus que son parapet, à demi rasé en plusieurs endroits, ébréché en beaucoup d'autres et partout trop faible et fait de mauvais matériaux ».

Voilà ce que pensait Vauban d'une enceinte et d'une citadelle qu'on s'obstine à lui attribuer. Le grand ingénieur considérait déjà comme vieilles les fortifications de Juan del Aguila, de Charles et François de Cossé Brissac et du Maréchal de La Meilleraye ; fortifications dont les quatre campagnes de construction sont en conclusion de cette étude :

1° 1590-1592. — Front de terre de la Citadelle.

2° 1616-1622. — Fronts de mer de la Citadelle, œuvre

de Jacques Corbineau.

3° 1636. — Demi-lune et chemin couvert.

4° 1649 (?)

- 1653. — Enceinte urbaine.

Evidemment les remparts de Port-Louis ne sont pas du Moyen-Age, mais ils n'en sont pas pour cela moins riches de souvenirs. Sortis des luttes passionnées de la fin du XVIème et du début du XVIIème siècle, ils ont été pendant deux cents ans le boulevard de la Basse-Bretagne, ils en gardent, je crois, le droit d'être plus connus et plus respectés.

(Henri-François Buffet).

© Copyright - Tous droits réservés.