|

Bienvenue chez les Pluvignois |

PLUVIGNER |

Retour page d'accueil Retour Canton de Pluvigner

La commune de Pluvigner ( |

ETYMOLOGIE et HISTOIRE de PLUVIGNER

Pluvigner vient du breton "Ploe" (paroisse) et "Guigner", un saint breton.

L'histoire de Pluvigner commence au Vème siècle avec l'installation au lieu-dit "Le Moustoir" de Guigner, fils d'un roi irlandais nommé Clyton. Saint Patrick le convertit au christianisme malgré l'opposition de ses parents. Chassé par son père, il part pour l'Armorique où le roi Audren lui offrit un emplacement pour établir son ermitage. Au décès de son père, roi d'Irlande, il se rendit dans son pays natal. Guigner, encore surnommé le prince Fingar, eut la tête coupée en l'an 455 par un dénommé Hengist, roi des Angles.

Pluvigner est une paroisse primitive qui englobait outre Pluvigner et sa trève Bieuzy-Lanvaux, les territoires de Landaul et de Landévant, ainsi qu'une partie du territoire de Camors (le tiers sud). La paroisse de Pluvigner est attestée en 1259 sous la forme "Ple Guinner" et en 1325, 1337 sous la forme "Pleu-Vingner". Une communauté des Soeurs de la Sagesse s'installe au centre bourg le 27 janvier 1774, suite à une épidémie.

Pluvigner appartient d'abord à la juridiction de la baronnie de Lanvaux jusqu'en 1238, puis est attribué à l'abbaye cistercienne de Lanvaux et enfin à la Collégiale de St Michel. Pluvigner est érigé en commune en 1790.

On rencontre les appellations suivantes : Pleuvigner (en 1427), Pluvigné (en 1448), Plevigner (en 1464, en 1477, en 1481), Ploevignier (en 1536).

Note : Ce vaste territoire confine à neuf paroisses, à savoir : Camors, Baud, Languidic, Landévant, Landaul, Brech, Plumergat, Brandivy et la Chapelle-Neuve. En 1891, sa superficie est de 8265 hectares, dont la moitié environ est sous landes ; dans l'autre moitié on trouve des terres bien cultivées, des pâturages excellents et des pommiers nombreux. En 1891, la population est de 5078 habitants. Le bourg, à peu près central, est à 31 kilomètres de Lorient et à 27 de Vannes. Les Celtes ont certainement occupé ce pays, mais les traces de leur séjour ont disparu. Les Romains l'ont aussi occupé, et il est possible que quelques-uns des retranchements, énumérés plus loin, leur appartiennent. Au Vème siècle, vivait saint Guigner, fils de l'un des nombreux rois de l'Hibernie. Converti par saint Patrice, il vint s'établir, avec plusieurs compatriotes, dans l'Armorique, et probablement même ici. (Hist. dioc. p. 36). De retour dans sa patrie, il renonça au trône laissé vacant par son père, et se rendit dans la Cornouaille insulaire, pour travailler à la conversion des infidèles ; il y cueillit la palme du martyre vers l'an 455. Les Bretons, qui vinrent s'établir ici au VIème siècle, l'adoptèrent pour patron, soit en souvenir de son séjour dans le pays, soit pour une autre cause. S'ils n'apportèrent pas avec eux, dès le commencement, des reliques du saint, ils s'en procurèrent plus tard, car au XVIIIème siècle on possédait encore deux fémurs et deux bras du saint. La paroisse prit naturellement le nom de son patron, et s'appela Plou-Guigner, devenu plus tard Plu-Vigner. Le village du Moustoir, vers le nord-est, semble rappeler un ancien établissement monastique, qui aurait bien pu disparaître, comme tant d'autres, au milieu des ravages des Normands au Xème siècle. Quant aux retranchements et aux mottes féodales, on en compte un certain nombre dans le pays. Vers le nord, près de Mané-Gouif, se trouve un reste de retranchement, et un peu plus loin on voit plusieurs amoncellements de terre, qui paraissent avoir appartenu à une fortification. — A 200 m. au sud du village de Kerbernard, il existe un retranchement de forme irrégulière, remarquable par la hauteur de son parapet nord. — A 250 m. à l'est du même village, sur le bord de la route de Baud, se trouve un autre retranchement, de forme à peu près elliptique. — A l'est de Kerchero, se voit un retranchement circulaire, peu élevé, de 50 m. environ de diamètre. — Près de Lavadec, se trouve un retranchement, de forme presque carrée, à parapets peu saillants. — Non loin de là, au nord du Moustoir, se voient les vestiges d'une enceinte circulaire de 30 mètres de diamètre. Près de Lanvaux, sur le bord de la route, se trouve une motte féodale circulaire, entourée de douves profondes et d'énormes talus, qui affectent une forme ovale : on l'appelle dans le pays Coh Castel, le vieux château. — A 400 m. de là, vers le sud, se voit une autre motte féodale circulaire de 25 m. de diamètre, bordée d'un large fossé, en partie comblé : c'est de ce fort que le village voisin a pris le nom de Castellic ou de petit château. — Au sud-est du bourg, près de Kervic, est un reste de retranchement de forme à peu près circulaire, dont le diamètre moyen est de 33 m. — Au nord-ouest, près de Coetmagoér, se voit une motte féodale de 30 m. de diamètre, entourée d'un fossé peu profond, et couronnée d'une petite enceinte (Joseph-Marie Le Mené - 1891).

![]()

PATRIMOINE de PLUVIGNER

![]() l'église

Saint-Guigner (XVIème siècle). L'église

primitive de Pluvigner avait été maintes fois restaurée, en particulier

en 1585 et en 1781. A la fin du XIXème siècle, elle fut presque entièrement

remplacée par un vaste édifice moderne, de style gothique. On ne conserva

que la porte Sud assez fruste et le grand clocher dans le style de la

Renaissance pseudo-classique, à ordres superposés, qui a été construit

en 1781. La tour et le clocher datent de 1781. Les vitraux,

oeuvre des ateliers Rault, datent de 1932-1933 et représentent les

événements de la vie de certains personnages célèbres de la paroisse,

comme saint Guénaël, saint Guiguer et le pénitent Kériolet. Un

linteau porte le groupe de la Crucifixion, composé du Christ entouré de

la Vierge et de saint Jean. Le lutrin repose sur

trois pieds de griffon et à son sommet se trouve un aigle perché sur un

globe terrestre. L'église contient les reliques de saint Guiguer et abrite une statue de

saint Guiguer. La

peinture intitulée "Assomption", oeuvre de Philippe, date de 1770.

La peinture intitulée "Donation du Rosaire", oeuvre de

Charles Milcendeau, date du XXème siècle (vers 1900) ;

l'église

Saint-Guigner (XVIème siècle). L'église

primitive de Pluvigner avait été maintes fois restaurée, en particulier

en 1585 et en 1781. A la fin du XIXème siècle, elle fut presque entièrement

remplacée par un vaste édifice moderne, de style gothique. On ne conserva

que la porte Sud assez fruste et le grand clocher dans le style de la

Renaissance pseudo-classique, à ordres superposés, qui a été construit

en 1781. La tour et le clocher datent de 1781. Les vitraux,

oeuvre des ateliers Rault, datent de 1932-1933 et représentent les

événements de la vie de certains personnages célèbres de la paroisse,

comme saint Guénaël, saint Guiguer et le pénitent Kériolet. Un

linteau porte le groupe de la Crucifixion, composé du Christ entouré de

la Vierge et de saint Jean. Le lutrin repose sur

trois pieds de griffon et à son sommet se trouve un aigle perché sur un

globe terrestre. L'église contient les reliques de saint Guiguer et abrite une statue de

saint Guiguer. La

peinture intitulée "Assomption", oeuvre de Philippe, date de 1770.

La peinture intitulée "Donation du Rosaire", oeuvre de

Charles Milcendeau, date du XXème siècle (vers 1900) ;

Nota : L'église paroissiale, dédiée à saint Guigner, est un vaste édifice, en grand et moyen appareil, en forme de croix latine. Elle est en majeure partie du XVIème siècle, avec des portes et des fenêtres ogivales ; une sablière du nord de la nef porte l'inscription gothique : Faict lan M Vc XLV (1545). Le choeur est carré ; en 1740, un arrêt du Conseil prescrivit de mettre les armes du roi sur le retable du maître-autel. Celles de Malestroit et de Kaer se voyaient dans la principale vitre. Les autels latéraux sont dédiés à la sainte Vierge et à sainte Anne. La tour carrée, située au bas de l'église et surmontée d'une flèche en pierre, a été construite en 1781, sur les plans de M. Noury, recteur de Bignan. Dans l'ancien cimetière, attenant à l'église, se voient plusieurs lechs renversés ou déplacés. A la porte de la mairie, se trouve un lech renversé, d'un mètre de longueur environ ; on dit que cette pierre était autrefois sur la place Mainlièvre, et que le bailli faisait lever la main devant elle et jurer fidélité au seigneur. — A quelque distance du bourg, se voit la fontaine de Saint-Guigner, en ogive, avec des traces de blason et d'inscription gothique. Les chapelles de la paroisse sont nombreuses : — 1° Notre-Dame des Orties, au bourg, touche à l'église paroissiale et communique avec elle par la sacristie. Elle a la forme d'une croix latine ; les transepts sont peu profonds et paraissent plus anciens que le reste du monument. Le choeur est carré ; de chaque côté, deux arcades en plein cintre, aujourd'hui bouchées, laissent supposer l'existence primitive de deux collatéraux. Le carré du transept est séparé de la nef par trois arcades, une grande et deux petites, en ogive, portées sur des piliers polygonaux. Les fenêtres sont ogivales, et les meneaux à flammes et trilobes. Au nord du choeur, se lit l'inscription gothique suivante : Lan mil CCCC vingt VI. Au pignon extérieur, et sous les arcades intérieures, on voit plusieurs écussons, savoir : 1° d'hermines, au chef chargé de 2 coquilles ; — 2° à un lion ; — 3° à 3 maillets ; — 4° à 3 merlettes, 1, 2, et au franc quartier. — 2° Saint-Adrien, au bourg : c'est la chapelle de l'hôpital. Pluvigner avait eu, aux temps anciens, un établissement hospitalier qui avait fini par tomber en ruines. En 1773, une épidémie ayant ravagé le bourg, on releva la maison ; M. le Charpentier de Lenvos, seigneur de Quéronic, fournit une dotation ; et les Sœurs de la Sagesse, appelées à diriger l'établissement, y furent installées le 27 janvier 1774 ; elles y sont encore en 1891. — 3° Saint-Michel, au bourg, dans le cimetière actuel. Cette chapelle, de forme rectangulaire, éclairée de fenêtres romanes, hautes et étroites, vient de disparaître ; vers 1891, il est question de la rebâtir. — 4° La Madeleine, non loin du bourg, à l'usage exclusif des lépreux, puis des cordiers leurs descendants. Ces malheureux y étaient enterrés, et quand, en 1687, on voulut les inhumer dans l'église paroissiale, il y eut une révolte de la population. (Bull. 1871. p. 156). Cette chapelle, abandonnée après la Révolution, a été démolie en 1810. — 5° Saint-Guénael, à 1,300 mètres du bourg, vers le nord, en un lieu isolé, a été rebâtie vers la fin du XIXème siècle. — 6° Saint-Fiacre, au village de Trélécan, au nord-ouest du bourg ; construction rectangulaire, avec un bras au sud, des fenêtres ogivales, des meneaux en flammes et trilobes, et sur un tailloir l'inscription : En lan mil. CCCC. L. et trois, Y. Guillinou ? fit cest ovre. Des restaurations ont été faites en 1640. Dans le transept se trouve un retable en bois, remarquable par son ornementation flamboyante. —7° Saint-Guyon, à l'ouest du bourg, en un lieu isolé, sur une lande, à 4 kilomètres de distance. — 8° Saint-Goal, au village du Méniou, à l'ouest-sud-ouest du bourg, par où passa, dit-on, le corps de saint Goal. — 9° Saint-Trémeur ou Treffer, au village de ce nom, vers le sud, relevait jadis de Lanvaux. — 10° Saint-Colombier, au village du même nom, à l'extrémité sud-est, à 5 kilomètres du bourg. — 11° Notre-Dame de Miséricorde, près de Kerven, vers le sud-est, appartenait jadis au seigneur de la Grandville. — 12° La Trinité, au village du Moustoir, vers le nord-est, à trois kilomètres du bourg. — 13° Saint-Bieuzy, en breton Bihuy, au village de ce nom, vers le nord-est. C'est là que saint Bieuzy, blessé à mort, passa la nuit, en se rendant à Rhuys, auprès de saint Gildas. Plus tard son chef y fut apporté ; il est maintenant dans l'église paroissiale de Pluvigner. La chapelle date de 1593 et est entourée de son cimetière ; elle était le siège d'une trêve, pour ce coin de la paroisse. Les religieux de Lanvaux se donnaient pour « fondateurs de l'église tréviale de Bihuy, maisons et terres y annexées » ; mais ils en furent déboutés en 1680 ; néanmoins ils y avaient droit d'une foire par an. La fontaine de Saint-Bieuzy participe aux prérogatives de son patron et passe pour guérir et préserver de la rage les hommes et les animaux. — 14° Saint-Mériadec, au delà de Saint-Bieuzy, vers le nord-est, petite chapelle, reconstruite en majeure partie au XVIème siècle ; comme le prouve l'inscription suivante gravée sur la sablière du nord : Lan mil Vc quarante neuf, B. de Broel, abbé de Lanvaux, fit faire ceste eupvre. — 15° Sainte-Brigitte, vers le nord-est, n'offre rien de particulier dans sa construction. Il est probable que le village de Saint-Julien, vers l'ouest, tire son nom d'une chapelle, depuis longtemps démolie. En résumé, en 1891, il y a encore onze chapelles publiques, en dehors de celles du bourg. Les chapelles privées étaient celles des manoirs de Quéronic, de Kergroix, de Kerbois, de Loguiviec, et du presbytère. Les chapellenies étaient : — 1° Celle de Vincent Le Breton, prêtre, fondée en 1668, et chargée de 30 messes par an. — 2° Celle des Cadio, seigneurs du Parc, dotée d'une maison et d'un jardin, rue de la Fontaine. — 3° Celle des Jouannic, chargée de 30 messes par an, et dotée d'une maison et d'un jardin, rue des Noyers. — 4° Celle de Julien Olivier, chargée de 16 messes par an, et dotée de deux pièces de terre auprès de Saint-Michel. — 5° Celle de Vincent Le Manour, chargée de 17 messes par an, et dotée d'une pièce de terre au Rivian. — 6° Celle du Porzo, et — 7° celle de Cougoulat, inconnues pour leurs charges et leurs dotations. — 8° Celle de François Lamour, prêtre, desservie et dotée d'une tenue à domaine congéable à Bieuzy. A la suite de ces fondations, il faut citer le legs fait, le 26 novembre 1691, par D. Christofle, abbé de la Fayolle et ancien recteur de Pluvigner, consistant en un capital d'environ 12,000 livres, pour fonder une mission d'un mois par an, au temps de la Pentecôte. Plus tard cette mission fut réduite, d'abord à quinze jours tous les cinq ans, et puis tous les quinze ans seulement. Le presbytère, situé à 900 mètres à l'ouest du bourg, est l'ancien manoir du Guern. Il se compose d'un grand corps de logis, placé entre cour et jardin, le tout entouré de douves remplies d'eau, et environné d'arbres de haute futaie et de vertes prairies. Le recteur, à la collation libre du pape ou de l'évêque, dîmait à la 33ème gerbe sur presque toute l'étendue de sa paroisse, et jouissait d'un casuel considérable. Après avoir payé ses curés du bourg et de Bieuzy, il avait encore, en 1757, un revenu net évalué à 2,000 livres. L'abbaye de Lanvaux possédait dans cette paroisse une trentaine de tenues, la Chartreuse d'Auray une soixantaine, et la communauté des Carmes de Sainte-Anne une dizaine. Quelques tenues seulement appartenaient à d'autres établissements religieux. Pluvigner était du territoire de Vannes et de la sénéchaussée d'Auray. En 1790, il fut érigé en commune, et même en chef-lieu de canton du district d'Auray, et eut dans sa circonscription Camors et Brech. Son recteur, Noël Pasco, refusa le serment schismatique en 1791 et partit l'année suivante pour l'Espagne, laissant son troupeau à des prêtres dévoués. Bientôt on vendit nationalement les biens des communautés, des chapellenies et de la fabrique ; ceux-ci comprenaient huit maisons et leurs dépendances, avec dix pièces de terre. De leur côté les chouans se levèrent et formèrent une compagnie sous la conduite de Paul Aury. A la suppression des districts, en 1800, Pluvigner passa dans l'arrondissement de Lorient ; au remaniement des cantons, en 1801, il conserva son titre de chef-lieu et acquit Landaul et Landévant. L'une des belles fêtes de la paroisse est la Baniélo, où l'on porte en procession les nombreuses reliques et bannières que l'on y conserve. En 1887, Pluvigner s'est enrichi d'un orphelinat de jeunes filles fondé auprès de Bieuzy ; on y a même construit une chapelle dédiée à Notre-Dame-des-Pins (J-M. Le Mené - 1891).

Voir aussi

![]() "L'histoire de la paroisse de Pluvigner et ses recteurs"

"L'histoire de la paroisse de Pluvigner et ses recteurs"

![]() la chapelle

Saint-Adrien (XVème siècle), édifiée par une fondation hospitalière. Cette chapelle

est restaurée en 1774 par le seigneur de Keronic pour y abriter les sœurs de la

Sagesse. Il s'agit d'un édifice en forme de croix latine assez froid et nu ;

la chapelle

Saint-Adrien (XVème siècle), édifiée par une fondation hospitalière. Cette chapelle

est restaurée en 1774 par le seigneur de Keronic pour y abriter les sœurs de la

Sagesse. Il s'agit d'un édifice en forme de croix latine assez froid et nu ;

![]() la chapelle

Notre-Dame-des-Orties (1426).

Elle est reconstruite au XVème siècle comme l'indique une inscription au

Nord du chœur "Lan mil CCCC

vingt VI". Cette chapelle communique avec l'église paroissiale de

Pluvigner, dont elle est voisine, par la sacristie. Elle comprend une nef

sans bas-côté, un transept, dont les croisillons sont peu débordants, et

un chœur à chevet plat percé d'une haute fenêtre en tiers-point en

partie bouchée. Telle qu'elle est aujourd'hui, elle a remplacé une

chapelle romane. Les contreforts peu saillants, des croisillons en sont un

souvenir, ainsi que les arcades en plein cintre, actuellement aveuglées

qui, de chaque côté du chœur, s'appuient sur des colonnes cylindriques,

engagées, aux chapiteaux grossièrement sculptés. Lors de la

reconstruction du XVème siècle, la nef fut séparée du carré du transept

par trois arcades en tiers-point, une grande et deux petites, à double

rouleau, portées sur des piles cylindriques restaurées au début du XXème

siècle. Chaque croisillon fut également séparé du carré par une arcade

analogue. La décoration extérieure est assez simple, dans le style du XVème

siècle et les rampants du toit sont ornés d'animaux. La chapelle est

couverte d'une charpente aux entraits à têtes de crocodiles et aux sablières

grossièrement sculptées. De cette ancienne chapelle, disparue en 1960, il ne subsiste aujourd'hui

plus qu'une triple arcade du côté de la nef ;

la chapelle

Notre-Dame-des-Orties (1426).

Elle est reconstruite au XVème siècle comme l'indique une inscription au

Nord du chœur "Lan mil CCCC

vingt VI". Cette chapelle communique avec l'église paroissiale de

Pluvigner, dont elle est voisine, par la sacristie. Elle comprend une nef

sans bas-côté, un transept, dont les croisillons sont peu débordants, et

un chœur à chevet plat percé d'une haute fenêtre en tiers-point en

partie bouchée. Telle qu'elle est aujourd'hui, elle a remplacé une

chapelle romane. Les contreforts peu saillants, des croisillons en sont un

souvenir, ainsi que les arcades en plein cintre, actuellement aveuglées

qui, de chaque côté du chœur, s'appuient sur des colonnes cylindriques,

engagées, aux chapiteaux grossièrement sculptés. Lors de la

reconstruction du XVème siècle, la nef fut séparée du carré du transept

par trois arcades en tiers-point, une grande et deux petites, à double

rouleau, portées sur des piles cylindriques restaurées au début du XXème

siècle. Chaque croisillon fut également séparé du carré par une arcade

analogue. La décoration extérieure est assez simple, dans le style du XVème

siècle et les rampants du toit sont ornés d'animaux. La chapelle est

couverte d'une charpente aux entraits à têtes de crocodiles et aux sablières

grossièrement sculptées. De cette ancienne chapelle, disparue en 1960, il ne subsiste aujourd'hui

plus qu'une triple arcade du côté de la nef ;

![]() la chapelle

Notre-Dame-de-Fatima-aux-Granges (1895), située aux Granges de Lanvaux.

L'appellation "Notre-Dame-de-Fatima-aux-Granges" ne date que des

années 1960, époque où elle entre en possession des Coopérateurs paroissiaux

du Christ-Roi. Notre-Dame-des-Pins est édifiée en 1889 à

l'initiative d'un riche banquier M. Guilloteaux, dont la fille Marcelle est morte d'un chagrin

d'amour ;

la chapelle

Notre-Dame-de-Fatima-aux-Granges (1895), située aux Granges de Lanvaux.

L'appellation "Notre-Dame-de-Fatima-aux-Granges" ne date que des

années 1960, époque où elle entre en possession des Coopérateurs paroissiaux

du Christ-Roi. Notre-Dame-des-Pins est édifiée en 1889 à

l'initiative d'un riche banquier M. Guilloteaux, dont la fille Marcelle est morte d'un chagrin

d'amour ;

![]() la chapelle

Saint-Colomban ou Saint-Colombier (1453), située

au village Saint-Colombier et reconstruite au XIXème siècle. La chapelle conserve

plusieurs éléments de l'ancien édifice : un retable, des statues du

XVIIIème siècle, un banc mural dont une pierre est datée de 1453 ;

la chapelle

Saint-Colomban ou Saint-Colombier (1453), située

au village Saint-Colombier et reconstruite au XIXème siècle. La chapelle conserve

plusieurs éléments de l'ancien édifice : un retable, des statues du

XVIIIème siècle, un banc mural dont une pierre est datée de 1453 ;

![]() la chapelle

Saint-Mériadec (XIème siècle), située au Nord-Est de la commune de

Pluvigner et fondée par l'abbaye cistercienne de Lanvaux. Il

s'agit d'une petite chapelle de forme rectangulaire, reconstruite au en 1549

par les moines de Lanvaux, sur l'emplacement d'une chapelle plus ancienne

dont on voit quelques restes. D'autres travaux ont eu lieu au XVIIème siècle.

Sur la sablière Nord se trouve une inscription : "Lan

mil Vc quarante neuf, B. de Broel, abbé de Lanvaux, fist faire ceste eupvre".

Bertrand de Broël, abbé de Lanvaux, est sans doute à l'origine de la

restauration ou de la reconstruction. D'autres travaux ont lieu au XVIIème

siècle : construction d'une sacristie, restauration partielle de la

façade Ouest. Elle est très simple et ses portes en anse de panier n'ont aucune décoration.

Elle est couverte d'une charpente aux entraits à têtes de crocodiles et

aux sablières sculptées de personnages et d'animaux fantastiques ;

la chapelle

Saint-Mériadec (XIème siècle), située au Nord-Est de la commune de

Pluvigner et fondée par l'abbaye cistercienne de Lanvaux. Il

s'agit d'une petite chapelle de forme rectangulaire, reconstruite au en 1549

par les moines de Lanvaux, sur l'emplacement d'une chapelle plus ancienne

dont on voit quelques restes. D'autres travaux ont eu lieu au XVIIème siècle.

Sur la sablière Nord se trouve une inscription : "Lan

mil Vc quarante neuf, B. de Broel, abbé de Lanvaux, fist faire ceste eupvre".

Bertrand de Broël, abbé de Lanvaux, est sans doute à l'origine de la

restauration ou de la reconstruction. D'autres travaux ont lieu au XVIIème

siècle : construction d'une sacristie, restauration partielle de la

façade Ouest. Elle est très simple et ses portes en anse de panier n'ont aucune décoration.

Elle est couverte d'une charpente aux entraits à têtes de crocodiles et

aux sablières sculptées de personnages et d'animaux fantastiques ;

![]() la chapelle Saint-Guy

ou Guyon (vers 1600),

édifiée dans un lieu isolé,

à l'Ouest de la commune de Pluvigner. Le retable, à trois volets et

toiles peintes encadrés de piliers corinthiens, date du XVIIIème siècle.

On y trouve une statue de saint Guyon ;

la chapelle Saint-Guy

ou Guyon (vers 1600),

édifiée dans un lieu isolé,

à l'Ouest de la commune de Pluvigner. Le retable, à trois volets et

toiles peintes encadrés de piliers corinthiens, date du XVIIIème siècle.

On y trouve une statue de saint Guyon ;

![]() la chapelle

Sainte-Brigitte (XVI-XVIIème siècle), située à Kerizan et placée sous

le vocable de sainte Brigitte d'Irlande (abbesse de Kildare). Le clocheton date de 1834 ou 1884 ;

la chapelle

Sainte-Brigitte (XVI-XVIIème siècle), située à Kerizan et placée sous

le vocable de sainte Brigitte d'Irlande (abbesse de Kildare). Le clocheton date de 1834 ou 1884 ;

![]() la chapelle

Notre-Dame-de-la-Miséricorde (XVIIème siècle). Fondée

au village de Kerven (au Sud-Est du bourg de Pluvigner) par un seigneur de Grandville, cette chapelle, qui

comprend un vaisseau rectangulaire sur lequel s'ouvre une chapelle au Nord,

a été commencée en 1600 et achevée en 1603. Un clocheton carré, surmonté

d'une petite flèche en pierre, s'élève sur le pignon occidental. La décoration,

mêlée d'éléments flamboyants et Renaissance, est assez fruste. Un cadran

solaire, apposé sur la façade Sud, porte la date de 1600. La

chapelle est couverte d'une charpente aux entraits à têtes de crocodiles

et aux sablières grossièrement sculptées. La charpente a été faite

en 1603. Au XVIIIème siècle, la tribune du Jubé est transférée au fond

de la nef. La tribune actuelle, reste de l'ancien jubé, a des panneaux sculptés représentant

les douze apôtres : elle est portée par des fragments d'un chancel daté

de 1623. Le retable à deux étages avec pilastres à chapiteaux

ioniques, niches, balustrades, date du XVIIIème siècle. Un grand Christ occupe la place

centrale. La chapelle abrite une statue de saint Isidore ;

la chapelle

Notre-Dame-de-la-Miséricorde (XVIIème siècle). Fondée

au village de Kerven (au Sud-Est du bourg de Pluvigner) par un seigneur de Grandville, cette chapelle, qui

comprend un vaisseau rectangulaire sur lequel s'ouvre une chapelle au Nord,

a été commencée en 1600 et achevée en 1603. Un clocheton carré, surmonté

d'une petite flèche en pierre, s'élève sur le pignon occidental. La décoration,

mêlée d'éléments flamboyants et Renaissance, est assez fruste. Un cadran

solaire, apposé sur la façade Sud, porte la date de 1600. La

chapelle est couverte d'une charpente aux entraits à têtes de crocodiles

et aux sablières grossièrement sculptées. La charpente a été faite

en 1603. Au XVIIIème siècle, la tribune du Jubé est transférée au fond

de la nef. La tribune actuelle, reste de l'ancien jubé, a des panneaux sculptés représentant

les douze apôtres : elle est portée par des fragments d'un chancel daté

de 1623. Le retable à deux étages avec pilastres à chapiteaux

ioniques, niches, balustrades, date du XVIIIème siècle. Un grand Christ occupe la place

centrale. La chapelle abrite une statue de saint Isidore ;

![]() la chapelle de la

Trinité (fin du XVème siècle), située au lieu-dit "Le Moustoir". Il s'agit, semble-t-il, d'un oratoire

de saint Guigner. C'est un édifice de forme rectangulaire. L'édifice

conserve une sablière permettant une datation

de la fin du XVème siècle ou du début du XVIème siècle (1500). On trouve les armes de la famille Quirisec

("d'hermines au chef cousu d'argent, chargé de deux coquilles de

gueules") sur la porte

occidentale. Au début du XVIIème siècle, quatre travées sont ajoutées aux trois travées

déjà présentes. La charpente

(XVIème siècle) est ornée de plusieurs sculptures (têtes de crocodiles, masques de

fleurs de lis, ...). La chapelle abrite une statue en pierre de la sainte Trinité ;

la chapelle de la

Trinité (fin du XVème siècle), située au lieu-dit "Le Moustoir". Il s'agit, semble-t-il, d'un oratoire

de saint Guigner. C'est un édifice de forme rectangulaire. L'édifice

conserve une sablière permettant une datation

de la fin du XVème siècle ou du début du XVIème siècle (1500). On trouve les armes de la famille Quirisec

("d'hermines au chef cousu d'argent, chargé de deux coquilles de

gueules") sur la porte

occidentale. Au début du XVIIème siècle, quatre travées sont ajoutées aux trois travées

déjà présentes. La charpente

(XVIème siècle) est ornée de plusieurs sculptures (têtes de crocodiles, masques de

fleurs de lis, ...). La chapelle abrite une statue en pierre de la sainte Trinité ;

![]() la chapelle de

Saint-Bihui (1593), restaurée en 1635 et 1838, située à Bieuzy (à

l'endroit où saint Bihui fit une halte sur le chemin qui le mène, selon la

légende, chez son ami saint Gildas). Cette

chapelle de forme rectangulaire, fondée par les moines de Lanvaux et qui

fut pendant quelques temps le siège d'une trève, n'avait pas de caractère

architectural. Sur la façade méridionale datée de 1593 s'ouvrent deux portes et trois

fenêtres. En 1635, plusieurs fenêtres sont agrandies et restaurées et le chevet droit est

remplacé par une abside semi-circulaire. Le portail principal est édifié

en 1838. L'intérieur de l'édifice conserve deux panneaux sculptés

datés du XVIIème siècle et où sont figurés, entre autres, saint Bihui et

la Vierge à l'Enfant ;

la chapelle de

Saint-Bihui (1593), restaurée en 1635 et 1838, située à Bieuzy (à

l'endroit où saint Bihui fit une halte sur le chemin qui le mène, selon la

légende, chez son ami saint Gildas). Cette

chapelle de forme rectangulaire, fondée par les moines de Lanvaux et qui

fut pendant quelques temps le siège d'une trève, n'avait pas de caractère

architectural. Sur la façade méridionale datée de 1593 s'ouvrent deux portes et trois

fenêtres. En 1635, plusieurs fenêtres sont agrandies et restaurées et le chevet droit est

remplacé par une abside semi-circulaire. Le portail principal est édifié

en 1838. L'intérieur de l'édifice conserve deux panneaux sculptés

datés du XVIIème siècle et où sont figurés, entre autres, saint Bihui et

la Vierge à l'Enfant ;

![]() la chapelle privée

du château de Kerlois (XVIIème siècle). L'édifice présente

une abside à trois pans ;

la chapelle privée

du château de Kerlois (XVIIème siècle). L'édifice présente

une abside à trois pans ;

![]() la

chapelle privée du château de Rimaison ;

la

chapelle privée du château de Rimaison ;

![]() la

chapelle de Saint-Goal (XVIIème siècle), située

au village du Méniou, agrandie et transformée au XVIIIème siècle.

Il s'agit d'un édifice de forme rectangulaire. Le retable du XVIIème siècle abrite les statues de

Saint Bruno et de Saint Mériadec ;

la

chapelle de Saint-Goal (XVIIème siècle), située

au village du Méniou, agrandie et transformée au XVIIIème siècle.

Il s'agit d'un édifice de forme rectangulaire. Le retable du XVIIème siècle abrite les statues de

Saint Bruno et de Saint Mériadec ;

![]() la

chapelle Saint-Fiacre, en ruine en 1888, et reconstruite au XIXème siècle.

L'édifice primitif est construit semble-t-il au XIIème siècle, au village

de Trélécan. De plan rectangulaire, l'édifice fut agrandi au XVème siècle

par l'adjonction d'une petite chapelle au Sud et restauré. De nouvelles

restaurations y furent faites en 1640 et à l'époque moderne. La chapelle

du Sud, entourée à l'extérieur d'un banc de pierre, ouvre sur la nef

principale par deux arcades, légèrement brisées, et moulurées de gros

tores, portant de chaque côté sur des colonnettes engagées et, au centre,

sur un faisceau de quatre colonnettes terminées par un seul et même

tailloir sur lequel se lit la date de 1453. On y voyait jadis un beau

retable en bois, du XVIème siècle, à ornementation flamboyante,

remarquable par ses sculptures ;

la

chapelle Saint-Fiacre, en ruine en 1888, et reconstruite au XIXème siècle.

L'édifice primitif est construit semble-t-il au XIIème siècle, au village

de Trélécan. De plan rectangulaire, l'édifice fut agrandi au XVème siècle

par l'adjonction d'une petite chapelle au Sud et restauré. De nouvelles

restaurations y furent faites en 1640 et à l'époque moderne. La chapelle

du Sud, entourée à l'extérieur d'un banc de pierre, ouvre sur la nef

principale par deux arcades, légèrement brisées, et moulurées de gros

tores, portant de chaque côté sur des colonnettes engagées et, au centre,

sur un faisceau de quatre colonnettes terminées par un seul et même

tailloir sur lequel se lit la date de 1453. On y voyait jadis un beau

retable en bois, du XVIème siècle, à ornementation flamboyante,

remarquable par ses sculptures ;

![]() la chapelle

funéraire de la famille de Saint-Georges (XIXème siècle), située au

cimetière. La famille Saint-Georges était jadis les propriétaires du

château de Keronic ;

la chapelle

funéraire de la famille de Saint-Georges (XIXème siècle), située au

cimetière. La famille Saint-Georges était jadis les propriétaires du

château de Keronic ;

![]() l'ancienne

chapelle Saint-Trémeur, mentionnée en 1930. Construite au village de Treffer par

les moines de Lanvaux, la chapelle a été entièrement rebâtie au début

du XIXème siècle ;

l'ancienne

chapelle Saint-Trémeur, mentionnée en 1930. Construite au village de Treffer par

les moines de Lanvaux, la chapelle a été entièrement rebâtie au début

du XIXème siècle ;

![]() l'ancienne

chapelle Notre-Dame des Pins (1887). Elle est construite en 1887 en même

temps qu'un orphelinat de jeunes filles dont elle est une dépendance. Elle

est mentionnée en 1930 ;

l'ancienne

chapelle Notre-Dame des Pins (1887). Elle est construite en 1887 en même

temps qu'un orphelinat de jeunes filles dont elle est une dépendance. Elle

est mentionnée en 1930 ;

![]() l'ancienne

chapelle Saint-Guénaël, reconstruite à la fin du XIXème siècle dans un

lieu isolé et mentionnée en 1930 ;

l'ancienne

chapelle Saint-Guénaël, reconstruite à la fin du XIXème siècle dans un

lieu isolé et mentionnée en 1930 ;

![]() le calvaire de Bieuzy,

situé dans le cimetière jouxtant la chapelle Saint-Bihui ;

le calvaire de Bieuzy,

situé dans le cimetière jouxtant la chapelle Saint-Bihui ;

![]() la fontaine et le

four de la chapelle de la Trinité ;

la fontaine et le

four de la chapelle de la Trinité ;

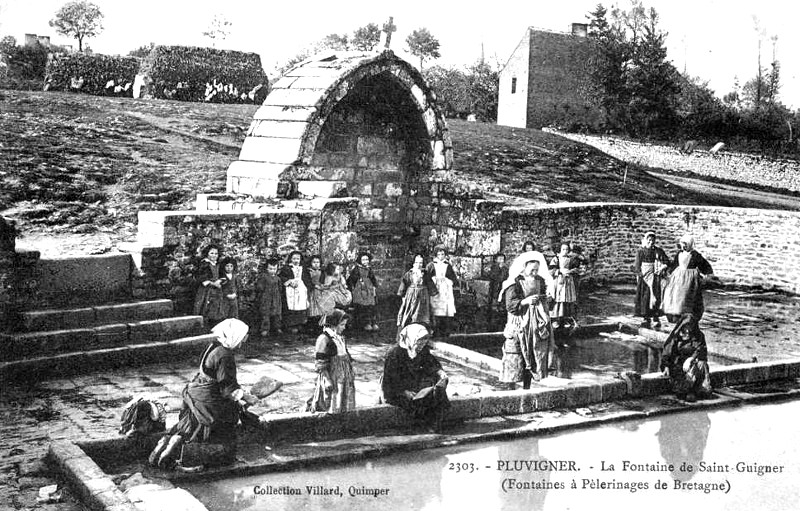

![]() la fontaine

Saint-Guigner (1526). L'ensemble comprend un lavoir à trois bassins.

La légende dit que, de son bâton, saint Guigner aurait fait jaillir de

l'eau à l'endroit où se trouve désormais la fontaine de dévotion. Une inscription, presque illisible,

confirme la datation du XVIème siècle ;

la fontaine

Saint-Guigner (1526). L'ensemble comprend un lavoir à trois bassins.

La légende dit que, de son bâton, saint Guigner aurait fait jaillir de

l'eau à l'endroit où se trouve désormais la fontaine de dévotion. Une inscription, presque illisible,

confirme la datation du XVIème siècle ;

![]() la fontaine

Notre-Dame-de-la-Miséricorde ;

la fontaine

Notre-Dame-de-la-Miséricorde ;

![]() le château de

Rimaison (avant le XVIIIème siècle), reconstruit avec les pierres de l'ancien château.

A l'abandon au XVIIIème siècle, le château alors situé à

Bieuzy-les-Eaux, tombe totalement en ruines. Au milieu des années

1950, ce qui reste de l'édifice est racheté et transféré sur le site actuel. Le

château est alors reconstruit. Le château comprend une aile nord

du XIV-XVème

siècle, une aile sud, un corps de logis du XVIème siècle et deux

tours, la tour de l'Hermine et la tour des Registres ;

le château de

Rimaison (avant le XVIIIème siècle), reconstruit avec les pierres de l'ancien château.

A l'abandon au XVIIIème siècle, le château alors situé à

Bieuzy-les-Eaux, tombe totalement en ruines. Au milieu des années

1950, ce qui reste de l'édifice est racheté et transféré sur le site actuel. Le

château est alors reconstruit. Le château comprend une aile nord

du XIV-XVème

siècle, une aile sud, un corps de logis du XVIème siècle et deux

tours, la tour de l'Hermine et la tour des Registres ;

![]() le château de

Keronic (1426). Siège d'une ancienne seigneurie appelée Queronic ou

Keronic. Il est occupé successivement par les familles de Launay (depuis 1426-1427 et jusqu'au XVIème siècle),

Eudo de Kervilio (de 1536 à la fin du XVIIème

siècle), Charpentier de Lenvos (en 1717), Harscouët de Saint-Georges (au

XIXème siècle). On y trouve une chapelle privative ;

le château de

Keronic (1426). Siège d'une ancienne seigneurie appelée Queronic ou

Keronic. Il est occupé successivement par les familles de Launay (depuis 1426-1427 et jusqu'au XVIème siècle),

Eudo de Kervilio (de 1536 à la fin du XVIIème

siècle), Charpentier de Lenvos (en 1717), Harscouët de Saint-Georges (au

XIXème siècle). On y trouve une chapelle privative ;

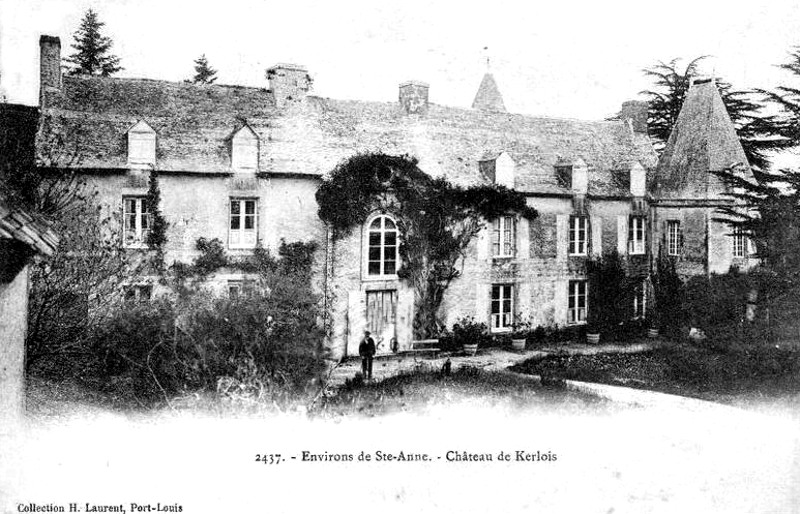

![]() le château de

Kerlois (XVème siècle), situé route de Sainte-Anne et transformé au XVIIème siècle. Siège d'une

seigneurie qui a appartenu successivement à Eon de Kernigues, écuyer du

duc Jean (en 1407), à la famille Lestrin de Saint-Avé, au

seigneur de Keriolet, Olivier le Gouvello (en 1607), à M. de Moncan et à

la famille La Ville-Gonan. La chapelle privée a été restaurée au

XVIIIème siècle. Il est depuis 1800, la propriété de la famille Le

Bobinnec. La façade date du XVIIème siècle ;

le château de

Kerlois (XVème siècle), situé route de Sainte-Anne et transformé au XVIIème siècle. Siège d'une

seigneurie qui a appartenu successivement à Eon de Kernigues, écuyer du

duc Jean (en 1407), à la famille Lestrin de Saint-Avé, au

seigneur de Keriolet, Olivier le Gouvello (en 1607), à M. de Moncan et à

la famille La Ville-Gonan. La chapelle privée a été restaurée au

XVIIIème siècle. Il est depuis 1800, la propriété de la famille Le

Bobinnec. La façade date du XVIIème siècle ;

![]() l'ancien

château de Tancarville (situé dans l'ancienne frairie de Trelecan). La

seigneurie appartenait à la famille de Lanvaux. La chapelle privée qui a

été agrandie au XVème siècle, puis restaurée en 1640, est dédiée à

Saint-Fiacre et semble datée du XIIème siècle. On y voit un retable du

XVème siècle ;

l'ancien

château de Tancarville (situé dans l'ancienne frairie de Trelecan). La

seigneurie appartenait à la famille de Lanvaux. La chapelle privée qui a

été agrandie au XVème siècle, puis restaurée en 1640, est dédiée à

Saint-Fiacre et semble datée du XIIème siècle. On y voit un retable du

XVème siècle ;

![]() les chaumières de

Saint-Trémeur (XVIIIème siècle) ;

les chaumières de

Saint-Trémeur (XVIIIème siècle) ;

![]() le manoir du Guern

(vers le XVIIIème siècle), qui a servi de presbytère.

Il est constitué d'un grand corps de logis. On y trouve un petit oratoire

avec un autel de bois du XVIIIème siècle, surmonté des statues de saint

Yves et de saint Vincent Ferrier ;

le manoir du Guern

(vers le XVIIIème siècle), qui a servi de presbytère.

Il est constitué d'un grand corps de logis. On y trouve un petit oratoire

avec un autel de bois du XVIIIème siècle, surmonté des statues de saint

Yves et de saint Vincent Ferrier ;

![]() un haut-fourneau vers

Grandchamp construit avec les matériaux de l'abbaye de Lanvaux. Le fief de

Guemené-Thebaë avait étang et moulin ;

un haut-fourneau vers

Grandchamp construit avec les matériaux de l'abbaye de Lanvaux. Le fief de

Guemené-Thebaë avait étang et moulin ;

![]() la

mairie de Pluvigner (1866). Les deux ailes avaient été construites

ultérieurement pour recevoir l'école et le tribunal ;

la

mairie de Pluvigner (1866). Les deux ailes avaient été construites

ultérieurement pour recevoir l'école et le tribunal ;

A signaler aussi :

![]() les stèles de

Pluvigner et Cosquéric (âge du fer). Une douzaine de pierres ont été

répertoriées sur le territoire de la commune de Pluvigner ;

les stèles de

Pluvigner et Cosquéric (âge du fer). Une douzaine de pierres ont été

répertoriées sur le territoire de la commune de Pluvigner ;

![]() plusieurs

mottes féodales situées à Coët, Magoër, Kerchéro, Kerbernard ou Goh

Castel (Xème et XIème siècles) ;

plusieurs

mottes féodales situées à Coët, Magoër, Kerchéro, Kerbernard ou Goh

Castel (Xème et XIème siècles) ;

![]() des

sépultures de l'âge de fer ;

des

sépultures de l'âge de fer ;

![]()

ANCIENNE NOBLESSE de PLUVIGNER

La juridiction féodale de Pluvigner appartenait presque entièrement aux barons de Lanvaux. Après la confiscation de 1238, elle passa au Duc de Bretagne. Celui-ci en donna une partie à l'abbaye de Lanvaux vers 1250, et une partie plus considérable à la collégiale de Saint-Michel en 1383. Plus tard, en 1563, les chartreux de Saint-Michel aliénèrent leur fief de Pluvigner pour la somme de 12,855 livres, offerte par M. René de Malestroit, seigneur de Ker et de Kerambourg. Celui-ci, trouvant bientôt son marché peu avantageux, fit un procès aux vendeurs et taquina les moines de Lanvaux pour leur part de juridiction à Pluvigner. L'un de ses successeurs, André de Robien, sgr. de Kerambourg, contesta formellement, à partir de 1684, la juridiction de l'abbaye de Lanvaux à Pluvigner, et commença contre les religieux un procès injuste, qui se prolongea pendant un siècle, devant le Parlement et devant le Conseil du Roi. M. de Robien prétendait être le seul seigneur de Pluvigner, et il eut l'audace de faire retirer de l'église paroissiale les armes du roi, successeur des ducs, et d'y substituer les siennes ; mais un arrêt du Conseil d'Etat y mit bon ordre en 1731. Outre le petit fief de Lanvaux-Pluvigner, les religieux de l'abbaye avaient encore celui de Broel depuis 1516, et ils le virent également contester par la famille de Robien. Les autres seigneuries de la paroisse étaient : Banalec-Lanvaux ; Beaumanoir ; Bodéveno, aux Peillac en 1420 ; Botioche, Coetmagoér ; Le Guern, converti en presbytère ; La Haye, haute justice, aux moines de Lanvaux ; Keraudran ; Kerbastard ; Kerbaul ; Kerdavid ; Kerdézaroué ; Kerézan ; Kergo ; Kergroix ; Kerjean ; Kerlois ; Kerrès ; Kerrous ; Kersapho ; Kervigot ; Kervily ; Keryagun ; Lanhoret ; Lannic ; Liscoet ; Loguiviec ; Ninoret ; Le Parc ; Porte-Coédic ; Porzo ; Quéronic, aux Launay, Eudo et Charpentier de Lenvos ; Vilair (J-M. Le Mené).

KERGROIS. Seigneurie et manoir en la paroisse de Pluvigner, évêché de Vannes. Seigneurs : en 1448 les Jégado ; en 1536 les de Kerpunce ; en 1605 les Lesmais ; en 1633 les Sorel ; en 1666 et 1700 les de Coué de Salarun ; en 1767, Jeanne-Renée de Coué, veuve de messire Jean-Christophe d'Argy, seigneur de Kergrois ; ensuite les Lantivy, par leur alliance avec les d'Argy en 1763 (Théodore Courtaux, 1899).

KERLOI ou KERLOUAY. Seigneurie et manoir en la paroisse de Pluvigner, évêché de Vannes. D'abord aux Le Gouvello et ensuite aux Marin par l'alliance, en 1628, de Jean Marin, seigneur de Moncan, paroisse de Pluvigner, chevalier de l'ordre du Roi et gentilhomme de sa chambre, avec Françoise Le Gouvello, dame du Sallo ; en 1666, aux Marin de Moncan ; ensuite aux Lantivy (Théodore Courtaux, 1899).

A la réformation de 1427, on comptabilise la présence de plusieurs nobles de Pluvigner : Guillaume Camerz, Jehan Pelunian et son fils, Allain Le Moel (bourg de Pluvigner), Eon de Kernegues (Kerlois), Jehan Le Laezec, Ollivier Fochic, Henry Le Laezec (Loguiviec), dame du Garou (Kergo), Perrot de la Haye, Jehan Camorz (Kerdavid), Allain Le Guludec (Guerumdiou), Rolland Keraudran et Ollivier son frère (Keraudran).

A la "montre" (réunion de tous les hommes d'armes) de Vannes du 8 septembre 1464, on comptabilise la présence de 11 nobles de Pluvigner :

![]() Les

héritiers Allain LE MOEL (60 livres de revenu) : défaillants ;

Les

héritiers Allain LE MOEL (60 livres de revenu) : défaillants ;

![]() Jehan

DENIEL (30 livres de revenu) : porteur d'une brigandine et d'une salade

(casque), comparaît armé d'une épée et d'une vouge ;

Jehan

DENIEL (30 livres de revenu) : porteur d'une brigandine et d'une salade

(casque), comparaît armé d'une épée et d'une vouge ;

![]() Guillaume

FALZEBRET : porteur d'un paltoc et d'une salade (casque), comparaît armé

d'une vouge et d'une épée ;

Guillaume

FALZEBRET : porteur d'un paltoc et d'une salade (casque), comparaît armé

d'une vouge et d'une épée ;

![]() Jehan

de KERAUDREN (40 livres de revenu), qui a remplacé son père Ollivier :

porteur d'une brigandine et d'une salade (casque), comparaît armé d'une

vouge et d'une épée ;

Jehan

de KERAUDREN (40 livres de revenu), qui a remplacé son père Ollivier :

porteur d'une brigandine et d'une salade (casque), comparaît armé d'une

vouge et d'une épée ;

![]() Les

héritiers Eon LE FLOUR (30 livres de revenu) : défaillants ;

Les

héritiers Eon LE FLOUR (30 livres de revenu) : défaillants ;

![]() Eon

FRAVALO (20 livres de revenu) : porteur d'un paltoc et d'une salade

(casque), comparaît armé d'une vouge et d'une épée ;

Eon

FRAVALO (20 livres de revenu) : porteur d'un paltoc et d'une salade

(casque), comparaît armé d'une vouge et d'une épée ;

![]() Eon

de KERNIGUEZ (40 livres de revenu), remplacé par Jehan Robert : porteur

d'une brigandine et d'une salade (casque), comparaît armé d'une épée et d'un arc ;

Eon

de KERNIGUEZ (40 livres de revenu), remplacé par Jehan Robert : porteur

d'une brigandine et d'une salade (casque), comparaît armé d'une épée et d'un arc ;

![]() Ollivier

GRAZIO : porteur d'un paltoc et d'une salade (casque), comparaît armé d'une épée

et d'un arc ;

Ollivier

GRAZIO : porteur d'un paltoc et d'une salade (casque), comparaît armé d'une épée

et d'un arc ;

![]() Jehan

LE LAIZEC (20 livres de revenu) : porteur d'un paltoc et d'une salade

(casque), comparaît armé d'une épée et d'un arc ;

Jehan

LE LAIZEC (20 livres de revenu) : porteur d'un paltoc et d'une salade

(casque), comparaît armé d'une épée et d'un arc ;

![]() Perrot

EN DRO : porteur d'un paltoc et d'une salade (casque), comparaît armé d'une épée

et d'une vouge ;

Perrot

EN DRO : porteur d'un paltoc et d'une salade (casque), comparaît armé d'une épée

et d'une vouge ;

![]() Eon

COETMAGOER : porteur d'un paltoc et d'une salade (casque), comparaît armé d'un arc ;

Eon

COETMAGOER : porteur d'un paltoc et d'une salade (casque), comparaît armé d'un arc ;

A la "montre" (réunion de tous les hommes d'armes) de Vannes du 4 septembre 1481, on comptabilise la présence de 23 nobles de Pluvigner :

![]() Eon

KERNIQUES (100 livres de revenu) ;

Eon

KERNIQUES (100 livres de revenu) ;

![]() Guillaume

DEYEN (25 livres de revenu) ;

Guillaume

DEYEN (25 livres de revenu) ;

![]() Nicolas

DERYEN (15 livres de revenu) : comparaît en archer ;

Nicolas

DERYEN (15 livres de revenu) : comparaît en archer ;

![]() Blanchet

de LUEN (30 livres de revenu), veuve de Guillaume Mounier ;

Blanchet

de LUEN (30 livres de revenu), veuve de Guillaume Mounier ;

![]() Guillaume

du MARGARO (15 livres de revenu) : comparaît en archer ;

Guillaume

du MARGARO (15 livres de revenu) : comparaît en archer ;

![]() Jehan

DANIEL, décédé (10 livres de revenu), remplacé par Germain Daniel :

porteur d'un paltoc et d'une vouge ;

Jehan

DANIEL, décédé (10 livres de revenu), remplacé par Germain Daniel :

porteur d'un paltoc et d'une vouge ;

![]() Guillaume

FALHABERT (100 livres de revenu) : porteur d'une brigandine ;

Guillaume

FALHABERT (100 livres de revenu) : porteur d'une brigandine ;

![]() Pierre

DERYEN (20 livres de revenu) : porteur d'un paltoc, comparaît armé d'une

vouge ;

Pierre

DERYEN (20 livres de revenu) : porteur d'un paltoc, comparaît armé d'une

vouge ;

![]() Rolland

KERAUDREN (15 livres de revenu) : porteur d'une brigandine, comparaît en

archer ;

Rolland

KERAUDREN (15 livres de revenu) : porteur d'une brigandine, comparaît en

archer ;

![]() Yvon

FRAVALLO, remplacé par Jehan Deryen : porteur d'un paltoc, comparaît armé

d'une vouge ;

Yvon

FRAVALLO, remplacé par Jehan Deryen : porteur d'un paltoc, comparaît armé

d'une vouge ;

![]() Ollivier

LE GRASIO : porteur d'une brigandine, comparaît armé d'une javeline ;

Ollivier

LE GRASIO : porteur d'une brigandine, comparaît armé d'une javeline ;

![]() Selvestre

LE CROESEC (10 livres de revenu) : porteur d'un paltoc ;

Selvestre

LE CROESEC (10 livres de revenu) : porteur d'un paltoc ;

![]() Jehan

LAESEC (100 livres de revenu) : porteur d'un paltoc, comparaît en archer ;

Jehan

LAESEC (100 livres de revenu) : porteur d'un paltoc, comparaît en archer ;

![]() Guillaume

LAESEC : porteur d'un paltoc, comparaît en archer ;

Guillaume

LAESEC : porteur d'un paltoc, comparaît en archer ;

![]() Eon

DE BOTERFF : porteur d'une paltoc, comparaît armé d'une javeline ;

Eon

DE BOTERFF : porteur d'une paltoc, comparaît armé d'une javeline ;

![]() Perrot

LE TROCH (20 livres de revenu) : porteur d'un paltoc, comparaît armé d'une

vouge ;

Perrot

LE TROCH (20 livres de revenu) : porteur d'un paltoc, comparaît armé d'une

vouge ;

![]() Eon

du BOTERFF : porteur d'un paltoc, comparaît armé d'une javeline ;

Eon

du BOTERFF : porteur d'un paltoc, comparaît armé d'une javeline ;

![]() Jehan

LE ROCH : porteur d'une brigandine, comparaît en archer ;

Jehan

LE ROCH : porteur d'une brigandine, comparaît en archer ;

![]() Jehan

ROBERT : porteur d'une brigandine, comparaît en archer ;

Jehan

ROBERT : porteur d'une brigandine, comparaît en archer ;

![]() Jehan

GUYMARECH : porteur d'une brigandine, comparaît en archer ;

Jehan

GUYMARECH : porteur d'une brigandine, comparaît en archer ;

![]() Charles

SEGALO : un alibi ;

Charles

SEGALO : un alibi ;

![]() Guillaume

LE VIDAL (10 livres de revenu) ;

Guillaume

LE VIDAL (10 livres de revenu) ;

![]() Jehan

LE PALLEFART (5 livres de revenu) : porteur d'un paltoc, comparaît armé

d'une pertuisane ;

Jehan

LE PALLEFART (5 livres de revenu) : porteur d'un paltoc, comparaît armé

d'une pertuisane ;

© Copyright - Tous droits réservés.