|

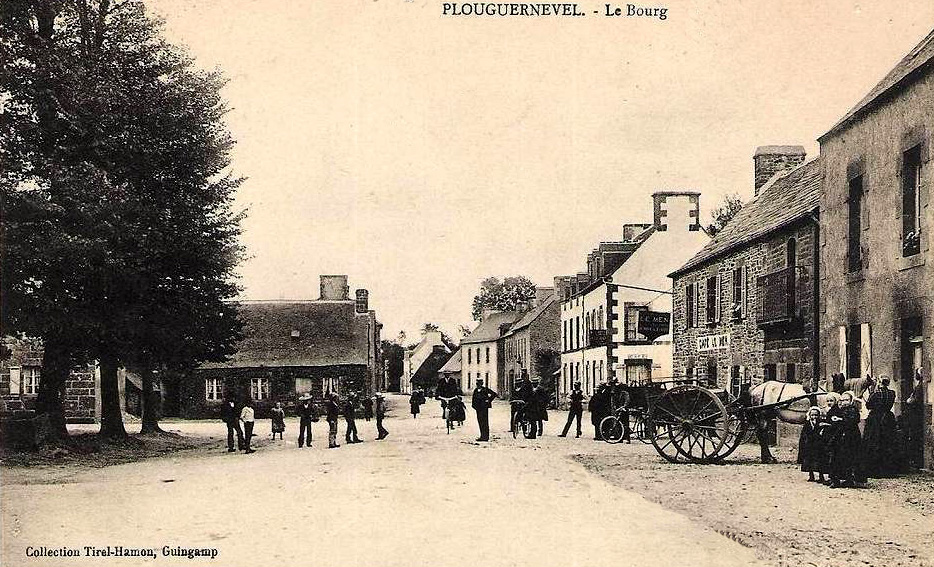

Bienvenue chez les Plouguistes |

PLOUGUERNEVEL |

Retour page d'accueil Retour Canton de Rostrenen

La commune de Plouguernével ( |

ETYMOLOGIE et HISTOIRE de PLOUGUERNEVEL

Plouguernével vient du breton « ploe » (paroisse), de « ker » (village) et d'un nom d'homme Nével.

Plouguernével est une ancienne paroisse primitive qui englobait jadis, outre le territoire actuel de Plouguernével (y compris Bonen et Locmaria-Bonen), les territoires de Gouarec (avec Saint-Gilles-Gouarec), Kergrist-Moëlou, Plounévez-Quintin, Rostrenen et Trémargat.

L'église de Plouguernével (Ploekerneguell) est citée dès 1246 dans le Cartulaire de l'église de Quimper. La paroisse de Plouguernével est mentionnée en 1279 dans un acte de l'abbaye de Bon-Repos. En 1387, des indulgences sont accordées à Plouguernével par le Saint-Siège : " Cupientes itaque ut capella Sancti Egidii, sita in parrochia de Ploguernevel, Corisopitensis diocesis, congruis honoribus frequentetur et etiam reparetur … Datum Avenione, XII kalendas maii, anno nono (20 avril 1387) " (Archives du Vatican). Ploekernevell est paroisse en 1441 (archives des Côtes d’Armor, 1E 2723) et dépend du diocèse de Quimper.

Plouguernével est érigée en commune en 1790 et possède alors trois succursales : Bonen, Locmaria-Gaudin (ou Locmaria-Bonen) et Saint-Gilles-Gouarec. Plouguernével englobe jusqu'en 1892 les territoires de Bonen et de Locmaria-Gaudin qui sont alors réunis pour former la commune de Bonen (loi du 5 décembre 1892). Bonen est annexé en 1970 à la commune de Rostrenen ainsi que les quartiers de Croix-Julou et de Bellevue et les villages de Coadernault et du Faouédic (arrêté préfectoral du 4 mai 1970).

Par lettres patentes données à Monceaux en septembre 1570, le roi Charles IX érige en principauté de Guéméné l'union de plusieurs châtellenies, terres et seigneuries parmi lesquelles est mentionnée celle de Plouguernével (Mor. Pr. III, 1367).

Autrefois, la paroisse, qui dépendait de l'évêché de Quimper, avait pour subdélégation, Callac, et ressortissait au siège royal de Hennebont. La cure était à l'ordinaire en 1780. Le 9 janvier 1669, Maurice Picot de Coëthual, alors curé de Plouguernével, fonda une communauté de prêtres pour l'instruction de la jeunesse. En 1789, cette communauté était composée de cinq prêtres. Durant la Révolution, la paroisse de Plouguernével dépendait du doyenné de Rostrenen.

On rencontre les appellations suivantes : Ploekerneguell (en 1246), Ploe Kernevel (en 1267, en 1268), par. de Ploekernevel (en 1279), Ploeguernevel (en 1285), Ploekerneguel (vers 1330), Ploekaergnevell (en 1368), Plouguernevel (en 1370), Ploguernevel (en 1387), Ploekernevel (en 1395, en 1535-1536), Pluguernevel (en 1536), Plouguernevez (en 1679).

Note 1 : Certains lieux-dits tels que Kergrist-Lan et Saint-Jean semblent confirmer la présence des templiers et des hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem. L'abbaye du Bon-Repos possède en 1279, les villages de Kergornou, de Kerroch et d'autres biens à Kerspern et Kerbezan.

Note 2 : la commune de Plouguernével est formée des villages : le Bot - Col, Kervalentou, Kermap - Jeffray, la Croix, Kerdelaïde, Kervert, le Bigodou, Restrote, Berzoc'h, Quinquis - Futen, Quinquis - Gesten, Bodillo - Bras, Saintenant, Kerbert, Kermarec, Kerloscouarn, Kerjacob, Questel, Restuet, Stang - Bouet, Locmaria, Kerallain, etc... Parmi les villages : Saint-Yves.

![]()

PATRIMOINE de PLOUGUERNEVEL

![]() l'église Saint-Pierre (1715-1717).

En forme de croix, elle comprend une nef avec bas-côtés de cinq travées,

un transept et un choeur. L’édifice actuel date en majeure partie du

XVIIIème siècle ainsi que l'indique la date de 1715 sur le porche latéral.

L’église ancienne s’écroula en effet en partie le 21 février 1713,

ainsi que l'indique le registre de sépulture de la paroisse mentionnant l'inhumation

de Louise Puil « accablée à la sortie de la grande messe environ midy

sous les ruines de l’église paroissiale ». Le 10 juin 1717 eut lieu

la bénédiction de l'église relevée de ses ruines par Mgr. Hyacinthe de

Ploeuc. Le 4 juin 1833, le conseil de fabrique, prévoyant une nouvelle

catastrophe, demanda que la vieille tour menaçant ruines, dans le bas côté,

soit abattue et reconstruite en bas de l'église. Elle fut en effet démolie

ainsi que l'indique d’ailleurs la date de 1839 sur l'arcade voisine du bas

côté et l'inscription : CHELIN VICAIRE, LE PENNEC TRESORIER sur le

pilier proche de la chaire. Comme l'on manquait de ressources pour

reconstruire la tour au bas de l'église, l'on édifia seulement le

clocheton actuel au-dessus du porche, clocheton qui suscita à l'époque une

profonde admiration suivant le registre de la paroisse. « Quand cette

cage élégamment peinte par le premier artiste de Rostrenen (le peintre

Gilbert) apparut dans les airs couronnée d’un beau coq doré, elle fut

admirée des paroissiens à l'égal de la Coupole de Saint-Pierre de Rome »

(sic). La porte de la chapelle des fonts porte la date de 1830 ; enfin, en

1845, le choeur menaçant ruines, un devis de réparations fut dressé par

M. Bontemps, architecte à Guingamp, elles s’élevèrent à 30.000 francs.

L'édifice abrite une statue ancienne d'une sainte Vierge en kersanton

tenant sa tête de la main droite et l'enfant emmailloté de la main gauche

(XVIème siècle), elle est déposée dans un enfeu. Parmi les statues

modernes : saint Yves. On y trouve un tombeau portant

les armes de Maurice Picot de Coëthual, fondateur du séminaire de

Plouguernével. La chaire date du XVIIIème siècle et la cuve est formée

de quatre panneaux en bois représentant les quatre évangélistes : Mathieu, Marc,

Luc et Jean. Le confessionnal date du milieu du XIXème siècle ;

l'église Saint-Pierre (1715-1717).

En forme de croix, elle comprend une nef avec bas-côtés de cinq travées,

un transept et un choeur. L’édifice actuel date en majeure partie du

XVIIIème siècle ainsi que l'indique la date de 1715 sur le porche latéral.

L’église ancienne s’écroula en effet en partie le 21 février 1713,

ainsi que l'indique le registre de sépulture de la paroisse mentionnant l'inhumation

de Louise Puil « accablée à la sortie de la grande messe environ midy

sous les ruines de l’église paroissiale ». Le 10 juin 1717 eut lieu

la bénédiction de l'église relevée de ses ruines par Mgr. Hyacinthe de

Ploeuc. Le 4 juin 1833, le conseil de fabrique, prévoyant une nouvelle

catastrophe, demanda que la vieille tour menaçant ruines, dans le bas côté,

soit abattue et reconstruite en bas de l'église. Elle fut en effet démolie

ainsi que l'indique d’ailleurs la date de 1839 sur l'arcade voisine du bas

côté et l'inscription : CHELIN VICAIRE, LE PENNEC TRESORIER sur le

pilier proche de la chaire. Comme l'on manquait de ressources pour

reconstruire la tour au bas de l'église, l'on édifia seulement le

clocheton actuel au-dessus du porche, clocheton qui suscita à l'époque une

profonde admiration suivant le registre de la paroisse. « Quand cette

cage élégamment peinte par le premier artiste de Rostrenen (le peintre

Gilbert) apparut dans les airs couronnée d’un beau coq doré, elle fut

admirée des paroissiens à l'égal de la Coupole de Saint-Pierre de Rome »

(sic). La porte de la chapelle des fonts porte la date de 1830 ; enfin, en

1845, le choeur menaçant ruines, un devis de réparations fut dressé par

M. Bontemps, architecte à Guingamp, elles s’élevèrent à 30.000 francs.

L'édifice abrite une statue ancienne d'une sainte Vierge en kersanton

tenant sa tête de la main droite et l'enfant emmailloté de la main gauche

(XVIème siècle), elle est déposée dans un enfeu. Parmi les statues

modernes : saint Yves. On y trouve un tombeau portant

les armes de Maurice Picot de Coëthual, fondateur du séminaire de

Plouguernével. La chaire date du XVIIIème siècle et la cuve est formée

de quatre panneaux en bois représentant les quatre évangélistes : Mathieu, Marc,

Luc et Jean. Le confessionnal date du milieu du XIXème siècle ;

![]() l'église de Restouel

(XIXème siècle) ;

l'église de Restouel

(XIXème siècle) ;

![]() la chapelle Saint-Thô

ou Theo (XVIIème siècle). Edifice en forme de croix latine de la fin du

XVIIème siècle, restauré au XIXème siècle. Il renferme les statues

anciennes de saint Theo et de saint Yves ;

la chapelle Saint-Thô

ou Theo (XVIIème siècle). Edifice en forme de croix latine de la fin du

XVIIème siècle, restauré au XIXème siècle. Il renferme les statues

anciennes de saint Theo et de saint Yves ;

![]() la chapelle

de Kergrist-ar-Lan ou Notre-Dame de Bon-Secours (XVIIème siècle). Edifice

en forme de croix latine avec chevet et ailes du transept polygonales. Dédiée à Notre Dame du Bon Secours (Itron Varia

Gwir Zihour), elle date de la fin du XVIIème siècle ou du début du

XVIIIème siècle. En 1952, à la suite d'une mission, les habitants du

quartier se mobilisent pour sauver leur chapelle qui menaçait ruine. Un pan

de mur est remplacé et la toiture entièrement refaite. En 1974, le lambris

des voûtes est posé. Le plan, en croix latine, est très proche, d'un plan

centre traditionnel, à savoir : les quatre parties de l'édifice,

s'articulant autour de la croisée, sont de forme et de dimensions

similaires. La sacristie est ouverte d'une fenêtre rectangulaire et dotée

d'une cheminée. Autrefois, le prêtre qui desservait la chapelle venait de

Plouguernével. La sacristie lui servait de gîte. Il y prenait ses repas et

quelquefois y passait la nuit ;

la chapelle

de Kergrist-ar-Lan ou Notre-Dame de Bon-Secours (XVIIème siècle). Edifice

en forme de croix latine avec chevet et ailes du transept polygonales. Dédiée à Notre Dame du Bon Secours (Itron Varia

Gwir Zihour), elle date de la fin du XVIIème siècle ou du début du

XVIIIème siècle. En 1952, à la suite d'une mission, les habitants du

quartier se mobilisent pour sauver leur chapelle qui menaçait ruine. Un pan

de mur est remplacé et la toiture entièrement refaite. En 1974, le lambris

des voûtes est posé. Le plan, en croix latine, est très proche, d'un plan

centre traditionnel, à savoir : les quatre parties de l'édifice,

s'articulant autour de la croisée, sont de forme et de dimensions

similaires. La sacristie est ouverte d'une fenêtre rectangulaire et dotée

d'une cheminée. Autrefois, le prêtre qui desservait la chapelle venait de

Plouguernével. La sacristie lui servait de gîte. Il y prenait ses repas et

quelquefois y passait la nuit ;

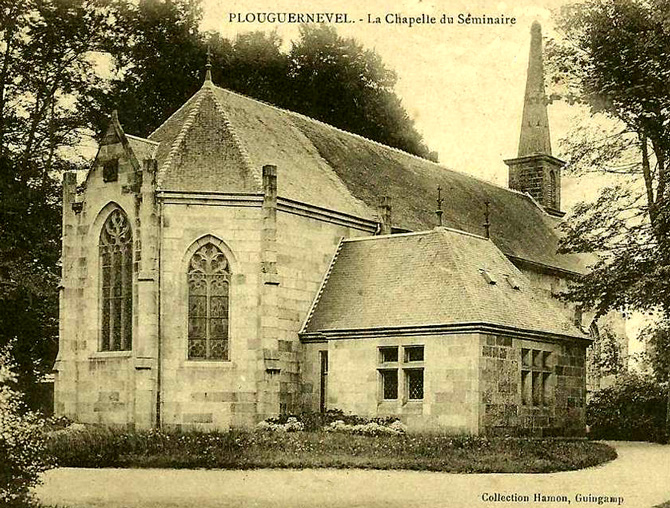

![]() la

chapelle du Petit-Séminaire, désaffectée en 1936. Le petit séminaire fut

fondé en 1669 dans les ruines du presbytère par M. Picot. En 1784 de

nouvelles constructions furent faites sous le rectorat de M. Y. Poho. Vendu

sous la Révolution, le séminaire fut racheté le 11 juillet 1820 par Mgr.

de la Romagère et la chapelle fut inaugurée en 1855. En 1864, sur les

plans de M. Meslay, furent faits le plan du nouveau séminaire dont les

travaux débutèrent en 1867 et durèrent jusqu’en 1877. La chapelle fut

complètement transformée en 1891 sur les plans de M. Le Guerrannic et

inaugurée en 1892, elle est en forme de croix latine (R. Couffon) ;

la

chapelle du Petit-Séminaire, désaffectée en 1936. Le petit séminaire fut

fondé en 1669 dans les ruines du presbytère par M. Picot. En 1784 de

nouvelles constructions furent faites sous le rectorat de M. Y. Poho. Vendu

sous la Révolution, le séminaire fut racheté le 11 juillet 1820 par Mgr.

de la Romagère et la chapelle fut inaugurée en 1855. En 1864, sur les

plans de M. Meslay, furent faits le plan du nouveau séminaire dont les

travaux débutèrent en 1867 et durèrent jusqu’en 1877. La chapelle fut

complètement transformée en 1891 sur les plans de M. Le Guerrannic et

inaugurée en 1892, elle est en forme de croix latine (R. Couffon) ;

![]() l'ancienne

chapelle Saint-Tenant ou Saint-Tenenan ou Saint-Theran, aujourd'hui disparue.

Edifice rectangulaire avec chevet du XVIème siècle en grand appareil et

partie occidentale moderne. Parmi les statues modernes : saint Theran (R.

Couffon) ;

l'ancienne

chapelle Saint-Tenant ou Saint-Tenenan ou Saint-Theran, aujourd'hui disparue.

Edifice rectangulaire avec chevet du XVIème siècle en grand appareil et

partie occidentale moderne. Parmi les statues modernes : saint Theran (R.

Couffon) ;

![]() les

anciennes chapelles, aujourd'hui disparues : - la chapelle de Bigodou. - la

chapelle Saint-David, mentionnée en ruines en 1938. Edifice rectangulaire

du début du XVIème siècle. - la chapelle Saint-Yves. - la chapelle

Saint-Jean, située près de la chapelle Saint-Tenant et détruite au

XIXème siècle. - la chapelle de Locoal, dédiée à saint Tugdual. Elle

est mentionnée au XVIIème siècle. Le champ s’appelle Parc-ar-Zant. - la

chapelle Saint-Vincent. Elle est mentionnée dans le même acte que la

chapelle de Locoal. - la chapelle Saint-Gilles. Une

bulle en sa faveur fut accordée par le pape le 20 avril 1387 (R. Couffon) ;

les

anciennes chapelles, aujourd'hui disparues : - la chapelle de Bigodou. - la

chapelle Saint-David, mentionnée en ruines en 1938. Edifice rectangulaire

du début du XVIème siècle. - la chapelle Saint-Yves. - la chapelle

Saint-Jean, située près de la chapelle Saint-Tenant et détruite au

XIXème siècle. - la chapelle de Locoal, dédiée à saint Tugdual. Elle

est mentionnée au XVIIème siècle. Le champ s’appelle Parc-ar-Zant. - la

chapelle Saint-Vincent. Elle est mentionnée dans le même acte que la

chapelle de Locoal. - la chapelle Saint-Gilles. Une

bulle en sa faveur fut accordée par le pape le 20 avril 1387 (R. Couffon) ;

![]() le calvaire de la route de Plélauff

(XVIIIème siècle) ;

le calvaire de la route de Plélauff

(XVIIIème siècle) ;

![]() la croix

de la route de Sainte-Tréphine (XVIIIème siècle) ;

la croix

de la route de Sainte-Tréphine (XVIIIème siècle) ;

![]() la croix

entre Kerphilippe et Bigodou (XVIIIème siècle) ;

la croix

entre Kerphilippe et Bigodou (XVIIIème siècle) ;

![]() les manoirs de Kerber (XVIème

siècle) et de Goaz-Louis (XVIIIème siècle) ;

les manoirs de Kerber (XVIème

siècle) et de Goaz-Louis (XVIIIème siècle) ;

![]() le manoir

de Kerdeven (1550), qui a appartenu au milieu du XIXème siècle à la famille Le Borgne.

Ce manoir appartenait, en 1540, à Henry de Quenechquivillic ; quelques années

plus tard, Plezon de Mur en rendait aveu au nom de son fils, Jean de

Quenechquivillic à qui succédait, en 1575, Tanguy de Quenechquivillic.

Kerdeven était possédé, en 1640, par François Le Bouteiller, sieur de

Saint-Pretan, et Marie de Coëtlogon (M. L. Galles) ;

le manoir

de Kerdeven (1550), qui a appartenu au milieu du XIXème siècle à la famille Le Borgne.

Ce manoir appartenait, en 1540, à Henry de Quenechquivillic ; quelques années

plus tard, Plezon de Mur en rendait aveu au nom de son fils, Jean de

Quenechquivillic à qui succédait, en 1575, Tanguy de Quenechquivillic.

Kerdeven était possédé, en 1640, par François Le Bouteiller, sieur de

Saint-Pretan, et Marie de Coëtlogon (M. L. Galles) ;

![]() la maison

de Restouel (XVIIème siècle) ;

la maison

de Restouel (XVIIème siècle) ;

![]() 8

moulins dont un moulin à papier et les moulins à eau de

Kerscoadec, de Kerlouet, de Kerroc'h, Nevez, du Bois, de Kerjegu, …

8

moulins dont un moulin à papier et les moulins à eau de

Kerscoadec, de Kerlouet, de Kerroc'h, Nevez, du Bois, de Kerjegu, …

A signaler aussi :

![]() le tumulus de Kerauffret (âge de bronze) ;

le tumulus de Kerauffret (âge de bronze) ;

![]() les menhirs de Kerallain, de Saintenant et Kerauffret (époque

néolithique) ;

les menhirs de Kerallain, de Saintenant et Kerauffret (époque

néolithique) ;

![]() les stèles de Saint-Jean, de Kerleau

(époque romaine). Celle de Kerleau est surmontée d'une croix ;

les stèles de Saint-Jean, de Kerleau

(époque romaine). Celle de Kerleau est surmontée d'une croix ;

![]() la chaise de Saint-Avit

(VIème siècle). Au XVIème siècle, un oratoire ainsi qu'une fontaine sont

signalés à cet endroit ;

la chaise de Saint-Avit

(VIème siècle). Au XVIème siècle, un oratoire ainsi qu'une fontaine sont

signalés à cet endroit ;

![]() les vestiges de fortifications à

Coathual (ou Coëthual ou Coëtbuzal), Kerleau et à Kerauffret (haut moyen âge). L'ancien château de

Coëthual, possédé par les familles de Coëthual et Picot, est transformé

en petit séminaire vers le XVII-XVIIIème siècle ;

les vestiges de fortifications à

Coathual (ou Coëthual ou Coëtbuzal), Kerleau et à Kerauffret (haut moyen âge). L'ancien château de

Coëthual, possédé par les familles de Coëthual et Picot, est transformé

en petit séminaire vers le XVII-XVIIIème siècle ;

![]() l'ancien

manoir de Restrouallan. Pierre Le Fresne, dans son aveu de 1436, se reconnaît

possesseur du manoir de Restrouallan où il demeure et de ceux de Staneboche

et de Keraulvet (ou Kaulvet). Il eut pour successeurs Guillaume Le Fresne et

François Le Fresne, fils de Jeanne Lezongar. François Le Fresne, qui

vivait en 1566, transmit Restrouallan à sa fille, Marguerite, qui épousa

Thébaut Raoul. Nous trouvons ensuite une Marie Le Fresne, femme de Jean

Raoul dont la fille Catherine épousa Charles de Bréhan, sieur de Coëtquellan,

Kerio, Restovarch, etc. Leur fille, Jeanne de Bréhan, était, en 1646, mariée

au sieur de Kervil, ou de Kermir, et l’aveu d'Anne de Rohan, princesse de

Guémené, nous dit que le manoir de Restrouallan appartenait à François

Le Cardinal, sieur de Kermir ; celui-ci vivait encore en 1700 (M. L. Galles) ;

l'ancien

manoir de Restrouallan. Pierre Le Fresne, dans son aveu de 1436, se reconnaît

possesseur du manoir de Restrouallan où il demeure et de ceux de Staneboche

et de Keraulvet (ou Kaulvet). Il eut pour successeurs Guillaume Le Fresne et

François Le Fresne, fils de Jeanne Lezongar. François Le Fresne, qui

vivait en 1566, transmit Restrouallan à sa fille, Marguerite, qui épousa

Thébaut Raoul. Nous trouvons ensuite une Marie Le Fresne, femme de Jean

Raoul dont la fille Catherine épousa Charles de Bréhan, sieur de Coëtquellan,

Kerio, Restovarch, etc. Leur fille, Jeanne de Bréhan, était, en 1646, mariée

au sieur de Kervil, ou de Kermir, et l’aveu d'Anne de Rohan, princesse de

Guémené, nous dit que le manoir de Restrouallan appartenait à François

Le Cardinal, sieur de Kermir ; celui-ci vivait encore en 1700 (M. L. Galles) ;

![]() l'ancien

manoir du Cosquer. Jean Huby était seigneur du Cosquer en 1485 ; en 1548,

Louis de Penpoullo et Catherine Toumoel, sa femme, rendent aveu pour le

Cosquer, qui passa, en 1573, à François Bobille, sieur de Campostal. Son

fils, Tanguy, en rendit aveu le 28 octobre 1613, et fut remplacé, en 1626,

par Jean Bobille et Marie de Mur qui vivaient encore vers 1673, époque à

laquelle le Cosquer appartenait à François Bobille (M. L. Galles) ;

l'ancien

manoir du Cosquer. Jean Huby était seigneur du Cosquer en 1485 ; en 1548,

Louis de Penpoullo et Catherine Toumoel, sa femme, rendent aveu pour le

Cosquer, qui passa, en 1573, à François Bobille, sieur de Campostal. Son

fils, Tanguy, en rendit aveu le 28 octobre 1613, et fut remplacé, en 1626,

par Jean Bobille et Marie de Mur qui vivaient encore vers 1673, époque à

laquelle le Cosquer appartenait à François Bobille (M. L. Galles) ;

![]() l'ancien

manoir de Kerjacob. Pierre Raoul, sieur de Kerjacob, mourut en 1545,

laissant ses biens à son fils Jean Raoul, sieur de La Villeneuve, mari de

Catherine Drouallan, qui rendit aveu en 1553, et dont la fille, Françoise

Raoul, épousa, vers 1613, François du Halgouet, sieur de Kerbelfin. Nous

trouvons la terre de Kerjacob possédée, en 1634, par Vincent Girault et

Françoise Le Dilly, qui, six ans plus tard, cédèrent leur manoir à

Lorans Le Finement, sieur d'Angecourt ; celui-ci mourut vers 1662, laissant

ses héritages à sa fille Anne de Finement, épouse de Jean Morgan.

Ceux-ci vendirent Kerjacob à messire Maurice Picot, prêtre, bachelier en

théologie, recteur de Plouguernével, déjà possesseur de la maison noble

de Kerphilippes, où il venait de fonder un séminaire avec l’assentiment

de l’évêque de Cornouaille (M. L. Galles) ;

l'ancien

manoir de Kerjacob. Pierre Raoul, sieur de Kerjacob, mourut en 1545,

laissant ses biens à son fils Jean Raoul, sieur de La Villeneuve, mari de

Catherine Drouallan, qui rendit aveu en 1553, et dont la fille, Françoise

Raoul, épousa, vers 1613, François du Halgouet, sieur de Kerbelfin. Nous

trouvons la terre de Kerjacob possédée, en 1634, par Vincent Girault et

Françoise Le Dilly, qui, six ans plus tard, cédèrent leur manoir à

Lorans Le Finement, sieur d'Angecourt ; celui-ci mourut vers 1662, laissant

ses héritages à sa fille Anne de Finement, épouse de Jean Morgan.

Ceux-ci vendirent Kerjacob à messire Maurice Picot, prêtre, bachelier en

théologie, recteur de Plouguernével, déjà possesseur de la maison noble

de Kerphilippes, où il venait de fonder un séminaire avec l’assentiment

de l’évêque de Cornouaille (M. L. Galles) ;

![]() l'ancien

manoir de Kergorno. Ce manoir ne nous est connu que par un aveu rendu en

1664 par Marguerite de Visdelou, dame douairière de La Ville-Geoffroy,

veuve de Philippe Boterel, propriétaire de la terre et seigneurie de

Kerscouadec et Kergorno (M. L. Galles) ;

l'ancien

manoir de Kergorno. Ce manoir ne nous est connu que par un aveu rendu en

1664 par Marguerite de Visdelou, dame douairière de La Ville-Geoffroy,

veuve de Philippe Boterel, propriétaire de la terre et seigneurie de

Kerscouadec et Kergorno (M. L. Galles) ;

![]() l'ancien

manoir de Kermapjégou. Ce manoir, qui appartenait, en 1561, à Guillaume

Leslen, passa en 1570 à Guillaume de Lesnel, puis en 1613 à Catherine

Raoul, fille de Jean Raoul, et en 1632 à Thébaut Raoul, sieur du Poul, époux

de Marguerite de Mur, dont naquit Louis Raoul, sieur du Poul et de Kermapjégou

(M. L. Galles) ;

l'ancien

manoir de Kermapjégou. Ce manoir, qui appartenait, en 1561, à Guillaume

Leslen, passa en 1570 à Guillaume de Lesnel, puis en 1613 à Catherine

Raoul, fille de Jean Raoul, et en 1632 à Thébaut Raoul, sieur du Poul, époux

de Marguerite de Mur, dont naquit Louis Raoul, sieur du Poul et de Kermapjégou

(M. L. Galles) ;

![]() l'ancien

manoir de La Villeneuve-Marigo. Cette terre noble, après avoir été entre

les mains de Jehan Raoul, sieur de Kerjacob, et de sa femme, Catherine

Drouallan, en 1570, fut achetée par Yves Le Nezon. Nous la trouvons, en

1719, possédée par Jacques Caillebot, petit-fils d'Yves Le Nezon, et par

sa femme Jeanne Le Du, puis, en 1730, par leur fils Louis Caillebot. Enfin,

en 1779, elle appartenait à Guillaume Morvan et à Marguerite Le Moing, qui

mourut cette année en laissant deux enfants : Guillaume Morvan et

Catherine Morvan, femme d'Yves Le Floury (M. L. Galles) ;

l'ancien

manoir de La Villeneuve-Marigo. Cette terre noble, après avoir été entre

les mains de Jehan Raoul, sieur de Kerjacob, et de sa femme, Catherine

Drouallan, en 1570, fut achetée par Yves Le Nezon. Nous la trouvons, en

1719, possédée par Jacques Caillebot, petit-fils d'Yves Le Nezon, et par

sa femme Jeanne Le Du, puis, en 1730, par leur fils Louis Caillebot. Enfin,

en 1779, elle appartenait à Guillaume Morvan et à Marguerite Le Moing, qui

mourut cette année en laissant deux enfants : Guillaume Morvan et

Catherine Morvan, femme d'Yves Le Floury (M. L. Galles) ;

![]() l'ancien

manoir de Kergomar. Tanguy de Quenechquivillic, sieur de Kerdeven et de

Kergomar, laissa cette dernière terre à sa fille Françoise qui épousa

Antoine des Brosses, sieur dudit lieu et de Toulmain. En 1640, ce domaine était

entre les mains de Jérôme Guiller, sieur de Keriolet, puis quarante ans

après, il était possédé par Gilles de Boisgelin, sieur de Kerdu. En

1756, Claude de Boisgelin, sieur de Kerdu et de La Ville-Balin, rendait aveu

pour Kergomar ; enfin, en 1790, le manoir appartenait à Charles-Marie

Picot, sieur de Coëtbuzal (M. L. Galles) ;

l'ancien

manoir de Kergomar. Tanguy de Quenechquivillic, sieur de Kerdeven et de

Kergomar, laissa cette dernière terre à sa fille Françoise qui épousa

Antoine des Brosses, sieur dudit lieu et de Toulmain. En 1640, ce domaine était

entre les mains de Jérôme Guiller, sieur de Keriolet, puis quarante ans

après, il était possédé par Gilles de Boisgelin, sieur de Kerdu. En

1756, Claude de Boisgelin, sieur de Kerdu et de La Ville-Balin, rendait aveu

pour Kergomar ; enfin, en 1790, le manoir appartenait à Charles-Marie

Picot, sieur de Coëtbuzal (M. L. Galles) ;

![]() l'ancien

manoir de Launay. Ce domaine était possédé en 1646, par Tanguy Guiller,

sieur de Keriergartz, puis par son fils, Etienne Guiller. En 1667, il

appartenait à Jean Maignou ;

l'ancien

manoir de Launay. Ce domaine était possédé en 1646, par Tanguy Guiller,

sieur de Keriergartz, puis par son fils, Etienne Guiller. En 1667, il

appartenait à Jean Maignou ;

![]() l'ancien

manoir de Kerscoadec ou Kerscouadec, aujourd'hui démoli ;

l'ancien

manoir de Kerscoadec ou Kerscouadec, aujourd'hui démoli ;

![]() le pont de Pont-Croix

(XVIIIème siècle). Ce pont est composé de deux arches en plein cintre ;

le pont de Pont-Croix

(XVIIIème siècle). Ce pont est composé de deux arches en plein cintre ;

![]() le pont de Pont-Min.

Ce pont enjambe la rivière le Doré ;

le pont de Pont-Min.

Ce pont enjambe la rivière le Doré ;

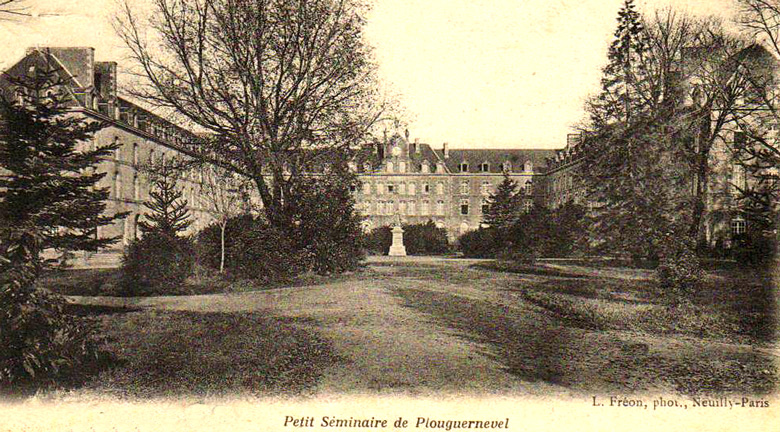

![]() le centre

hospitalier spécialisé (XVIIème siècle). L'ancien

séminaire de Plouguernével est fondé en 1669 par l'abbé Maurice Picot. En

1791, le séminaire de Plouguernével est vendu comme bien national. En

1821, le séminaire est racheté par le diocèse de Saint Brieuc et réouvre. Le 21 novembre 1870,

Mgr. David, évêque de Saint-Brieuc et Tréguier, consacrait, en

présence d'un immense concours de fidèles, de nouvelles et vastes

constructions, parfaitement appropriées, à l'abri des quelles les futurs

miliciens du sanctuaire se prépareront à la vie sacerdotale sous la

direction de savants ecclésiastiques, dignes et pieux successeurs de M.

Picot de Coëthual, qui ne laisseront point tomber en friche, l'héritage

spirituel du premier fondateur du séminaire de Plouguernével. En

1906, fermeture du petit séminaire de Plouguernével à la suite de la

promulgation de la loi de séparation de l'Eglise et de l'Etat. Par décret du 12 octobre

1907, les biens du petit séminaire sont attribués à l'hospice de

Rostrenen. Le séminaire est vendu le 1er février 1927 au département des

Côtes-d'Armor. Une école d'agriculture y est établie, puis un hospice

départemental (décret du 30 novembre 1932). Le 26 novembre 1934, les

bâtiments sont cédés à la société l'Abri-Foyer ;

le centre

hospitalier spécialisé (XVIIème siècle). L'ancien

séminaire de Plouguernével est fondé en 1669 par l'abbé Maurice Picot. En

1791, le séminaire de Plouguernével est vendu comme bien national. En

1821, le séminaire est racheté par le diocèse de Saint Brieuc et réouvre. Le 21 novembre 1870,

Mgr. David, évêque de Saint-Brieuc et Tréguier, consacrait, en

présence d'un immense concours de fidèles, de nouvelles et vastes

constructions, parfaitement appropriées, à l'abri des quelles les futurs

miliciens du sanctuaire se prépareront à la vie sacerdotale sous la

direction de savants ecclésiastiques, dignes et pieux successeurs de M.

Picot de Coëthual, qui ne laisseront point tomber en friche, l'héritage

spirituel du premier fondateur du séminaire de Plouguernével. En

1906, fermeture du petit séminaire de Plouguernével à la suite de la

promulgation de la loi de séparation de l'Eglise et de l'Etat. Par décret du 12 octobre

1907, les biens du petit séminaire sont attribués à l'hospice de

Rostrenen. Le séminaire est vendu le 1er février 1927 au département des

Côtes-d'Armor. Une école d'agriculture y est établie, puis un hospice

départemental (décret du 30 novembre 1932). Le 26 novembre 1934, les

bâtiments sont cédés à la société l'Abri-Foyer ;

![]()

ANCIENNE NOBLESSE de PLOUGUERNEVEL

La terre de Coëthual appartenait en 1647 à une dame Le Pappe, demeurant dans la commune de Kernilis, évêché de Léon. Cette dame descendait du sire Barbier du Liscoët, lequel possédait Coëthual en 1571 et habitait le château de Kerlouren ou Kerlouérou (en la-dite commune de Kernilis). La seigneurie de Coëthual (ou Coathual) possédait un droit de haute, moyenne et basse justice. Cette maison a donné un compagnon à Bertrand Du Guesclin en 1370, en la personne de Henri de Coëthual.

Note : Seigneurie de Coëtbuzal (ou Coëthual) et de Porzansal. René de Kerlec possédait Coëtbuzal ou Coëtbual (ou Coëthual ou Coathual), en 1548 ; en 1553, François de Lesmaec, docteur en droit, sieur de Kerodern, bailli de Léon, déclare dans son aveu que « à cause de la terre et seigneurie de Coëtbual, il a cour et juridiction haute, basse et moyenne, auditoire et lieu tribunal et ceps au bourg de Plouguernevel, armoyé de ses armes, justice patibulaire, armes, armoiries, écussons en la grande vitre de l’église paroissiale de Plouguernevel ». Le 2 septembre 1561, Anne de Kerlec, dame de Tronjoly, Coëtbual et Kermorvan, rend aveu, en la cour de Saint-Renan et du Châtel, et la terre de Coëtbuzal appartenait, en 1603, à Claude Barbier, sieur de Lescoët, puis, en 1613, à Yvon Pappe qui déclare dans son aveu que, outre les prérogatives relatées dans celui de François de Lesmaec, il a, en l’église de Plouguernével, « tombes et enfeus o leurs bancs, escabeaux et accoudoirs contre le grand autel, du côté de l’évangile ». Cette terre passa, vers 1656, à Pierre Picot, sieur de Longchamps, puis, en 1680, à Maurice Picot, son fils, qui la transmit à Maurice-Jérôme Picot. Celui-ci était frère de Maurice Picot, sieur de Kerphilippes et recteur de Plouguernével, et, il légua Coëtbuzal à son fils Claude-Maurice Picot, qui épousa Olive Le Chapponnier. De ce mariage naquirent Charles-Marie Picot, sieur de Coëtbuzal, de Bourré et de Kermanach, et quatre filles qui vivaient encore en 1790. Charles-Marie Picaud (ou Picot), dans l’aveu qu’il rend cette année même, possédait, outre Coëtbuzal, les manoirs de Kerphilippes, de Tronjoly, de Kergorrec et de Kergomar (M. L. Galles).

Les autres terres nobles de la paroisse de Plouguernével étaient, en 1400 : Quermeur (propriété d'Hervé de Quermeur), Kerneul (propriété d'Alain de Kerneul), la haute, moyenne et basse justice de Rest-Rouaud (propriété de M. de Kervier). En 1780, sont mentionnées les terres nobles de Trevelept et Kerlan, Quermeur et Kerneul.

A la "montre" (réunion de tous les hommes d'armes) de Saint-Brieuc en 1480 et de Tréguier en 1481, on ne comptabilise la présence d'aucun noble de Plouguernével.

A la "Montre" de l'Evêché de Cornouailles de l'an 1481 qui s'est tenue à Carhaix les 4 et 5 septembre, revue militaire à laquelle tous les nobles devaient participer munis de l'équipement en rapport avec leur fortune, les nobles suivants de Plouguernével étaient présents :

![]() Pierre

de Coathual, représenté par Alain de la Garenne, archer en brigandine ;

Pierre

de Coathual, représenté par Alain de la Garenne, archer en brigandine ;

![]() Jehan

Bertrand, en brigandine et vouge ;

Jehan

Bertrand, en brigandine et vouge ;

![]() Geoffroy

le Fresne, en brigandine et vouge ;

Geoffroy

le Fresne, en brigandine et vouge ;

![]() Maistre

Yves de Quenech Quivilly a faict comparoir pour lui Jehan son fils,

archer en corselet ;

Maistre

Yves de Quenech Quivilly a faict comparoir pour lui Jehan son fils,

archer en corselet ;

![]() Pierre

le Mercier, représenté par Jehan Nedelec, en pal et vouge.

Pierre

le Mercier, représenté par Jehan Nedelec, en pal et vouge.

A la "Montre" de l'Evêché de Cornouailles de l'an 1562 qui s'est tenue à Quimper les 15 et 16 mai, les nobles suivants de Plouguernével sont mentionnés :

![]() Jehan

de Quenechquivily, sr. de Kerjugan, représenté par Henry Taupin, tuteur

pour Jehan de Quenechquivily son beau fils, sieur de Kerscouëdec, en

estat d'homme d'armes, pour luy et son fils ;

Jehan

de Quenechquivily, sr. de Kerjugan, représenté par Henry Taupin, tuteur

pour Jehan de Quenechquivily son beau fils, sieur de Kerscouëdec, en

estat d'homme d'armes, pour luy et son fils ;

![]() Jehan

le Grand, sr. de Kergueguet et de Penguilly, présent, dict faire

arquebusier à cheval ;

Jehan

le Grand, sr. de Kergueguet et de Penguilly, présent, dict faire

arquebusier à cheval ;

![]() Jehan

Chef du Bois, default ;

Jehan

Chef du Bois, default ;

![]() Perceval

Guiller, default ;

Perceval

Guiller, default ;

![]() François

du Fresnay, sieur de Lestrouallen, représenté par N. Raoul, qui a dict

que le dict du Fresnay est malade, et offre servir pour luy, et faire

arquebusier à cheval.

François

du Fresnay, sieur de Lestrouallen, représenté par N. Raoul, qui a dict

que le dict du Fresnay est malade, et offre servir pour luy, et faire

arquebusier à cheval.

(à compléter)

© Copyright - Tous droits réservés.