|

Bienvenue chez les Plouaysiens |

PLOUAY |

Retour page d'accueil Retour Canton de Plouay

La commune de Plouay ( |

ETYMOLOGIE et HISTOIRE de PLOUAY

Plouay vient du breton « Plou » (paroisse) et de « zoe » (saint Ouen pour saint Doue) ou de « zay » (saint Zay).

Plouay est une paroisse primitive occupée par les Bretons dès le Vème et VIème siècles. Le territoire d'Inguiniel en faisait certainement partie. Son territoire est semé d'établissements monastiques qui sont détruits suite à l'invasion des normands entre le IXème et le Xème siècle.

Plouay appartient à la seigneurie de Kéménet-Héboé qui est démembrée au XIIIème siècle. Une partie des terres revient à Hervé II de Léon. En 1238, Jean Ier Le Roux, duc de Bretagne, confisque les terres d'Olivier de Lanvaux et achète aussi les terres de la dame de Ty-Henry (en Plouay). Plouay est érigé en commune en 1790 et passe dans l'arrondissement de Lorient en 1800.

Le village de Ty-Henry fait partie en 1682 de la châtellenie de Pont-Callec. Il possède son propre cimetière, son propre presbytère et deux chapelles : Saint-Laurent et Vrai-Secours (ou Vraie-Aide).

On rencontre les appellations suivantes : Plozoe (en 1308), Plozoc (en 1368), Plouzay (en 1387), Plouay (en 1448, en 1536), Ploay (en 1464).

Note 1 : Plouay est limité au nord et à l'ouest par le Scorff, qui le sépare de Berné, de Guilligomarch et d'Arzano ; il confine au sud à Cléguer et à Calan, à l'est à Lanvaudan et à Inguiniel. En 1891, sa superficie est de 6663 hectares, dont une bonne partie est encore occupée par des landes. Ce territoire, assez accidenté et arrosé de plusieurs ruisseaux, produit des céréales, des pommes, du lin, etc. En 1891, sa population est de 4430 habitants. Le bourg, situé vers le sud, est à 20 kilomètres de Lorient. Les Celtes ont d'abord occupé ce pays, mais on ne trouve aujourd'hui presque aucune trace de leur séjour. On hésite à leur attribuer une butte située vers l'est, près de Sainte-Anne, et écrêtée à un mètre au-dessus du sol. Les Romains ont utilisé la presqu'île de Sainte-Anne, dont la forme rappelle celle de Castennec. La chapelle située à l'entrée du plateau, se trouve au milieu d'une fortification de forme circulaire et de 150 mètres de tour, avec des talus de 8 mètres de hauteur, des douves de 10 mètres et une escarpe de 5 mètres. Un donjon féodal a pu s'y dresser au moyen âge. Plus loin, à l'opposé de la rivière, est le camp proprement dit, ayant d'un côté un fossé pratiqué entre deux parapets de 5 mètres de hauteur, et dominant le Scorff d'une hauteur de plus de cent pieds. — A 4 kilomètres de ce point vers le nord-est, au village de Kernonen, se trouve une vaste enceinte fortifiée, où M. Le Floch a trouvé, en 1880, quelques monnaies romaines et quelques débris de la même époque. Les Bretons, à la fin du Vème siècle, ou au commencement du VIème, ont occupé ce territoire, comme le prouvent les noms des villages, qui tous ou presque tous sont bretons, et comme le prouve aussi la langue du pays. Le nom de cette paroisse s'écrivait Plozoe en 1308, et Plouzay en 1387. On y reconnaît le mot Plo ou Plou, qui signifie peuple ou paroisse ; mais reste la finale zoe ou zay ou ay, qui est plus difficile à expliquer. On a voulu y voir le nom de saint Ouen, patron de l'église et du territoire, et alors Plouay signifierait le peuple ou la paroisse de saint Ouen. C'est possible ; mais il faut alors avouer que le nom du saint s'est terriblement altéré, et que la paroisse est d'une érection postérieure au 24 août 684, date de la mort de saint Ouen, à moins de supposer un patron antérieur. On remarque sur ce territoire deux localités, qui portent les noms significatifs du Moustoir et du Mouster-vat, et qui semblent rappeler des établissements monastiques, détruits par les Normands à la fin du IXème siècle ou au commencement du Xème. Aussitôt après l'expulsion de ces ravageurs, on voit paraître la grande seigneurie d'Hennebont ou de Kemenet-Héboé, qui s'étendait du Blavet à l'Ellé, et qui comprenait par conséquent Plouay. Lors du démembrement de ce fief, après 1200, Plouay fut partagé entre Hervé II de Léon et Olivier de Lanvaux. Le duc Jean I le Roux, ayant confisqué les terres du second en 1238, et ayant acquis de la dame de Tyhenry ce qu'elle possédait au bourg de Plouay, y construisit une cohue ou halle, qui lui coûta 178 livres, et en 1281 il reconnut que le sire de Léon avait droit à la moitié du revenu, en payant la moitié des frais de construction (P. I. 1060) (Joseph-Marie Le Mené).

Note 2 : Liste non exhaustive des maires de la commune de Plouay : Yves Mahé (1790) ; Paul-Olivier Le Corre (1790) ; Joseph-Marie Horel (1791) ; Gilles Lorient (1800) ; Joseph-Eugène Maho (1804) ; Jean Barré (1811) ; Hyacinthe du Botderu (1811-1815) ; Auguste de Pluvié (1816-1836) ; Fortuné de Pluvié (1837-1840) ; Edouard de Kermasson (1841-1846) ; Edouard-François Cornilly (1847-1869) ; Fortuné de Pluvié (1870-1881) ; Auguste de Pluvié (1882-1925) ; Jacques de Pluvié (1925-1935) ; Pierre-Marie Le Floch (1935-1945) ; Antoine Le Floch (1945-1959) ; Yves Le Cabellec (1959-1989) ; Jacques Le Nay (1989-2017) ; Gwenn Le Nay (2017, ?), etc ....

![]()

PATRIMOINE de PLOUAY

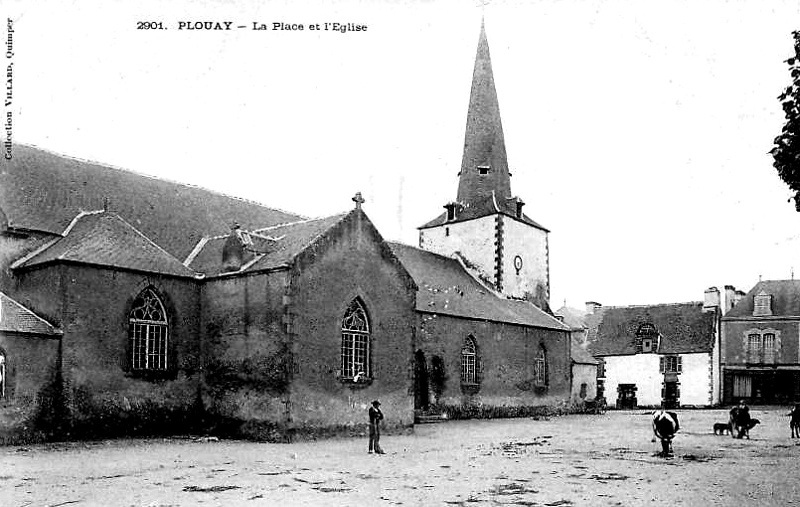

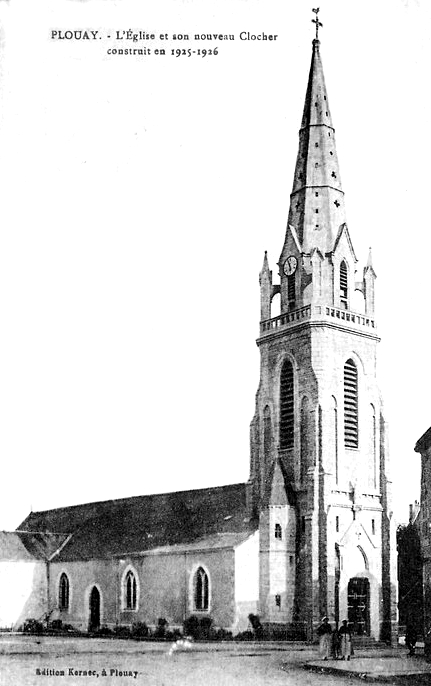

![]() l'église Saint-Ouen

(vers 1400), restaurée en 1876. L'église possède

primitivement une nef principale et deux bas-côtés. L'église actuelle comprend

une nef de quatre travées avec bas-côtés, un transept et un choeur à

collatéraux terminé par un chevet plat. L'intérieur de l'église date,

semble-t-il, du XIVème siècle. La nef communique avec les bas-côtés par

de grandes arcades brisées, à doubleaux, reposant sur des piliers carrés

flanqués de colonnes engagées à chapiteaux frustes. La nef et

la charpente du XVIème siècle sont conservées. Le choeur, plus

récent, communique avec les collatéraux par des arcades en tiers-points

pénétrant dans des piles cylindriques. L'édifice est allongé d'une

quinzaine de mètres vers l'Est en 1717. La reconstruction du porche est

décidée en 1790. L'extérieur (bas-côtés et voûtes) a été entièrement

refait en 1876 et le clocher sur le porche occidental a été

édifié en 1925. Le retable du maître-autel, en marbre et tuffeau,

date du XVI-XVIIème siècle : le tableau du centre est intitulé "La

Déploration du Christ" et date du XVIIème siècle.

La tribune d'orgue date du XIXème siècle. La grille de communion, en fer

forgé, date du XVIIIème siècle ;

l'église Saint-Ouen

(vers 1400), restaurée en 1876. L'église possède

primitivement une nef principale et deux bas-côtés. L'église actuelle comprend

une nef de quatre travées avec bas-côtés, un transept et un choeur à

collatéraux terminé par un chevet plat. L'intérieur de l'église date,

semble-t-il, du XIVème siècle. La nef communique avec les bas-côtés par

de grandes arcades brisées, à doubleaux, reposant sur des piliers carrés

flanqués de colonnes engagées à chapiteaux frustes. La nef et

la charpente du XVIème siècle sont conservées. Le choeur, plus

récent, communique avec les collatéraux par des arcades en tiers-points

pénétrant dans des piles cylindriques. L'édifice est allongé d'une

quinzaine de mètres vers l'Est en 1717. La reconstruction du porche est

décidée en 1790. L'extérieur (bas-côtés et voûtes) a été entièrement

refait en 1876 et le clocher sur le porche occidental a été

édifié en 1925. Le retable du maître-autel, en marbre et tuffeau,

date du XVI-XVIIème siècle : le tableau du centre est intitulé "La

Déploration du Christ" et date du XVIIème siècle.

La tribune d'orgue date du XIXème siècle. La grille de communion, en fer

forgé, date du XVIIIème siècle ;

Nota : L'église paroissiale de Plouay, placée sous le vocable de saint Ouen, archevêque de Rouen, a la forme d'une croix latine, avec deux bas côtés. Il y a six travées d'architecture, formées par des arcades ogivales, reposant sur des piliers carrés et des colonnettes engagées ; les piliers sont remplacés près du choeur par des colonnes cylindriques. En 1876, on a renouvelé l'église, en refaisant les murs du contour et la toiture, sans toucher à la nef principale. Il ne reste plus qu'à remplacer son clocher et sa flèche en ardoises par une tour et une pyramide en pierre. Le cimetière, qui entourait l'église, fut abandonné en 1781 et remplacé par un nouveau, donné par Jacques-Jean de Pluvié, seigneur de Ménéhouarn, qui en retour demanda qu'à chaque inhumation on récitât un Pater et un Ave pour lui et pour sa famille. Les autels de l'église sont dédiés au Rosaire, à saint Isidore, à saint Joseph et au Sacré-Coeur. Les chapelles publiques de la paroisse sont les suivantes. — 1° Notre-Dame de Bécherel, placée sous le vocable de l'Assomption ou de la Salette, et située au village de Bécherel, sur les confins du bourg, a été complètement ruinée et détruite. — 2° Saint-Sauveur, à 2 kilomètres, au sud-ouest du bourg. — 3° Notre-Dame de Grâce, vers le sud-ouest, au village de Locmaria. On y remarque une porte ogivale et une autre en anse de panier, avec la date de 1543. — 4° Sainte-Anne, isolée, à une lieue à l'ouest. — 5° Saint-Vincent-Ferrier, à 3 kilomètres, vers le nord-ouest. — 6° Saint-Sébastien, à 5 kilomètres, vers le nord. — 7° Notre-Dame des Fleurs, à une lieue, au nord-est du bourg, construction de forme rectangulaire, en grand et moyen appareil, avec portes et fenêtres ogivales et la date de 1460. — 8° Notre-Dame de Vrai-Secours, à 4 kilomètres vers l'est. — 9° Saint-Laurent, ruinée pendant la Révolution. Cette chapelle se trouvait à environ deux cents mètres au nord de la chapelle de Vrai-Secours, au village de Ty-Henry. En 1893, on a extrait d'un champ, où se trouvaient les derniers restes des murs de la chapelle, des ossements en certain nombre, ce qui fait croire à l'existence d'un cimetière contigu à la chapelle. Il y avait un prêtre en résidence à Ty-Henry. Naguère il y avait de plus la Madeleine, en face de l'ancien presbytère, sur le chemin de Lanvaudan, et Saint-Hubert, vers le nord, non loin de Saint-Sébastien. Antérieurement, il semble y avoir eu des chapelles à Saint-Inifer, vers l'ouest, à Saint-Erven et à Saint-Coff, vers le sud-est. Tous ces noms sont probablement altérés, car ils ne se retrouvent dans aucun calendrier. Il y avait enfin des chapelles privées à Kerhouant, à Kerdrého, à Kerviden et à Ménéhouarn ; celle-ci est encore entretenue. Les frairies étaient, suivant l'usage, groupées autour des chapelles publiques, énumérées ci-dessus. En fait de fondations, un pouillé de 1516 mentionne le prieuré de Hirberz, qu'on ne sait où placer, à moins de le confondre avec le prieuré de Sainte-Anne, cité dans une déclaration du recteur en 1619. Une chapellenie du Garou se trouve aussi mentionnée dans le même pouillé de 1516, mais on n'en connait ni les charges ni la dotation Une autre chapellenie fut fondée, en 1705, dans la chapelle domestique de Ménéhouarn par Anne du Bouétiez, dame du lieu, et augmentée en 1760 par son petit-fils Jean-Toussaint, de manière à avoir une messe par semaine. Les dîmes de Plouay se partageaient par moitié entre le recteur et le trésorier de la cathédrale, et celui-ci jouissait de sa part sans aucune charge, conformément à une convention faite le 31 octobre 1419. Le recteur avait en outre la jouissance du presbytère et sa part des oblations et du casuel. En 1758, son revenu net était évalué à 1320 livres. Plouay dépendait du doyenné des Bois ou de Kémenet-Héboé, et de la sénéchaussée d'Hennebont. En 1790, il fut érigé en commune, et en chef-lieu de canton du district d'Hennebont, et eut dans sa circonscription Calan, Lanvaudan et Inzinzac. Son recteur, M. Tatibouet, prêta le serment, en 1791, avec deux ou trois de ses prêtres, et resta dans son presbytère. Cela n'empêcha pas de vendre nationalement les prés du recteur et des prêtres, et différentes maisons et pièces de terre appartenant à la fabrique, ainsi que des tenues situées à Coetuler et à Toulgoedo, dépendant de l'abbaye de la Joie. En 1800, Plouay passa dans l'arrondissement de Lorient, et au remaniement des cantons, en 1801, il perdit Inzinzac, conserva Calan et Lanvaudan, et acquit Inguiniel, Bubry et Quistinic. La cure toutefois fut fixée en 1802 à Inguiniel, et ce n'est qu'en 1823 qu'elle a été annexée à Plouay. M. Le Diagon, prêtre originaire de Plouay, a passé toute la période révolutionnaire dans cette paroisse. On cite encore les cachettes, au nombre de trois, où il se réfugiait. Après le Concordat, il devint vicaire à Plouay, recteur, puis curé-doyen jusqu'en 1832, année de sa mort (J-M. Le Mené - 1891).

Voir aussi

![]() "

L'histoire de la paroisse de Plouay et ses recteurs"

"

L'histoire de la paroisse de Plouay et ses recteurs"

![]() la chapelle Notre-Dame-des-Fleurs (1450-1460),

édifiée à proximité d'un monastère et remaniée au XVIème

siècle et au XVIIIème siècle. Elle ne comprend qu'une nef terminée par

un choeur pentagonal. Le transept date de 1532. A l'intérieur deux piles cylindriques engagées

attendent un arc triomphal qui ne fut jamais construit. La décoration

extérieure, flamboyante, est assez riche, en particulier au portail

méridional divisé en deux baies en anse de panier sous une accolade. Au

Nord, à l'extérieur, des traces d'arrachement et des naissances d'arc sont

l'amorce d'une construction qui ne fut jamais entreprise. Un clocheton

carré, en pierre, s'élève sur le pignon occidental et date du XVIIIème

siècle. La chapelle est couverte d'une charpente à sablières grossièrement sculptées d'animaux

et de personnages. L'autel extérieur date de 1954. La sacristie date de 1888.

Le retable date du XVIIIème siècle : au centre du retable se trouve une statue de Notre-Dame des

fleurs. Des templiers sont représentés sur une

sculpture en façade ;

la chapelle Notre-Dame-des-Fleurs (1450-1460),

édifiée à proximité d'un monastère et remaniée au XVIème

siècle et au XVIIIème siècle. Elle ne comprend qu'une nef terminée par

un choeur pentagonal. Le transept date de 1532. A l'intérieur deux piles cylindriques engagées

attendent un arc triomphal qui ne fut jamais construit. La décoration

extérieure, flamboyante, est assez riche, en particulier au portail

méridional divisé en deux baies en anse de panier sous une accolade. Au

Nord, à l'extérieur, des traces d'arrachement et des naissances d'arc sont

l'amorce d'une construction qui ne fut jamais entreprise. Un clocheton

carré, en pierre, s'élève sur le pignon occidental et date du XVIIIème

siècle. La chapelle est couverte d'une charpente à sablières grossièrement sculptées d'animaux

et de personnages. L'autel extérieur date de 1954. La sacristie date de 1888.

Le retable date du XVIIIème siècle : au centre du retable se trouve une statue de Notre-Dame des

fleurs. Des templiers sont représentés sur une

sculpture en façade ;

![]() l'ancienne

chapelle Notre-Dame de Grâce (XVIème siècle), édifiée en 1543 au

village de Locmaria. Il s'agit d'un édifice de forme rectangulaire, avec

clocheton carré sur le pignon occidental, à décoration flamboyante.

L'édifice est couvert d'une charpente à entraits sculptés de têtes de

crocodiles. La fenêtre du chevet, ayant pour thème la Crucifixion, conserve quelques fragments d'un vitrail

du XVIème siècle ;

l'ancienne

chapelle Notre-Dame de Grâce (XVIème siècle), édifiée en 1543 au

village de Locmaria. Il s'agit d'un édifice de forme rectangulaire, avec

clocheton carré sur le pignon occidental, à décoration flamboyante.

L'édifice est couvert d'une charpente à entraits sculptés de têtes de

crocodiles. La fenêtre du chevet, ayant pour thème la Crucifixion, conserve quelques fragments d'un vitrail

du XVIème siècle ;

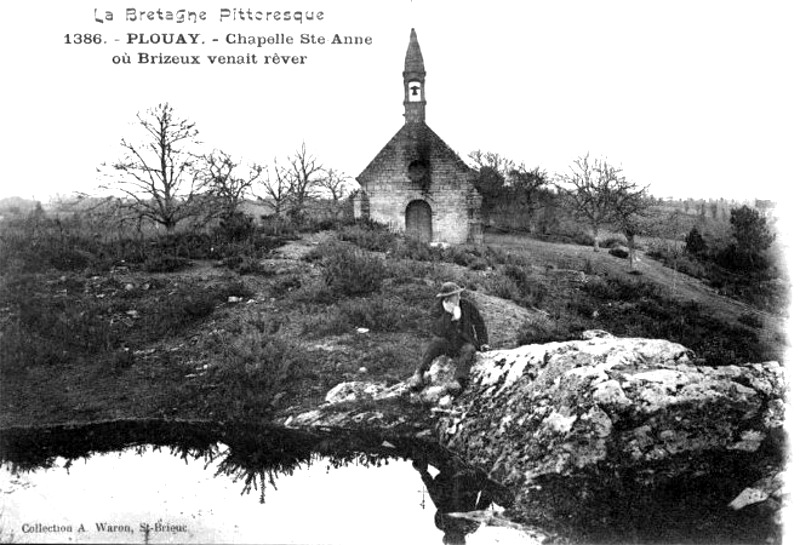

![]() la chapelle Sainte-Anne-du-Scorff (XVIème siècle),

située au camp Sainte-Anne et remaniée en

1734 et 1885. La cloche est bénie le 2 juillet 1647. Un calvaire, situé

près de la chapelle, est daté de 1896. L'édifice servait jadis de point

de ralliement pour les chouans ;

la chapelle Sainte-Anne-du-Scorff (XVIème siècle),

située au camp Sainte-Anne et remaniée en

1734 et 1885. La cloche est bénie le 2 juillet 1647. Un calvaire, situé

près de la chapelle, est daté de 1896. L'édifice servait jadis de point

de ralliement pour les chouans ;

![]() la chapelle Saint-Hubert

(XVIème siècle). L'édifice a subi de nombreux remaniements à l'Ouest. Le

plan de l'édifice a la forme d'un fer à cheval. Il s'agit d'un ancien rendez-vous de chasse ;

la chapelle Saint-Hubert

(XVIème siècle). L'édifice a subi de nombreux remaniements à l'Ouest. Le

plan de l'édifice a la forme d'un fer à cheval. Il s'agit d'un ancien rendez-vous de chasse ;

![]() la chapelle Saint-Sauveur (XVIIème siècle), édifiée par les ducs

de Kerouallan. L'édifice est de forme rectangulaire. Il s'agit d'une ancienne église paroissiale.

Le plan est en forme de "T". La chapelle abrite des statues en bois polychrome qui sont datées du

XVIIème siècle : Saint-Sauveur et la Vierge à l'Enfant. Le Christ en

Croix, en bois polychrome, date du XVIIème siècle ;

la chapelle Saint-Sauveur (XVIIème siècle), édifiée par les ducs

de Kerouallan. L'édifice est de forme rectangulaire. Il s'agit d'une ancienne église paroissiale.

Le plan est en forme de "T". La chapelle abrite des statues en bois polychrome qui sont datées du

XVIIème siècle : Saint-Sauveur et la Vierge à l'Enfant. Le Christ en

Croix, en bois polychrome, date du XVIIème siècle ;

![]() la chapelle Saint-Sébastien (1878), édifiée par les seigneurs de

Quinffio ou Cunffio. Il s'agit d'un édifice de forme rectangulaire. Cette

chapelle abrite de nombreuses statues dont celles d'une Vierge à l'Enfant,

de saint Roch, de saint Avertin ou sainte Apolline, en bois polychrome (XVIème

siècle), de saint Sébastien, en bois polychrome (XVIIème siècle) ;

la chapelle Saint-Sébastien (1878), édifiée par les seigneurs de

Quinffio ou Cunffio. Il s'agit d'un édifice de forme rectangulaire. Cette

chapelle abrite de nombreuses statues dont celles d'une Vierge à l'Enfant,

de saint Roch, de saint Avertin ou sainte Apolline, en bois polychrome (XVIème

siècle), de saint Sébastien, en bois polychrome (XVIIème siècle) ;

![]() la chapelle Saint-Vincent-Ferrier

(XIXème siècle). A l'intérieur de l'édifice, une table de communion

porte l'inscription "balustrade de Saint-Vincent donnée par Le

Clanche François et son petit-fils Le Quéré Jean Marie et fait à Plouay

le 18 août 1889 par Naboulet, serrurier". La chapelle abrite

plusieurs statues en bois polychrome dont celle de Notre-Dame de Folgoat (XVIIIème

siècle) et celle de Saint Vincent (XIXème siècle), ainsi qu'une statue en

plâtre de saint Isidore (XIXème siècle) ;

la chapelle Saint-Vincent-Ferrier

(XIXème siècle). A l'intérieur de l'édifice, une table de communion

porte l'inscription "balustrade de Saint-Vincent donnée par Le

Clanche François et son petit-fils Le Quéré Jean Marie et fait à Plouay

le 18 août 1889 par Naboulet, serrurier". La chapelle abrite

plusieurs statues en bois polychrome dont celle de Notre-Dame de Folgoat (XVIIIème

siècle) et celle de Saint Vincent (XIXème siècle), ainsi qu'une statue en

plâtre de saint Isidore (XIXème siècle) ;

![]() la chapelle Notre-Dame-de-Vrai-Secours

ou Vraie-Aide (1625), située primitivement au village de Ty-Henry et reconstruite au XVIII-XIXème siècle.

La chapelle est bénie le 8 septembre 1625. Incendiée sous la Révolution,

elle est reconstruite vers la fin du XVIIIème siècle. Il s'agit d'un édifice de forme

rectangulaire à nef unique et avec une sacristie. La date de

1697 est gravée au-dessus de la porte. La chapelle abrite des

statues en bois polychromes : la Vierge à l'Enfant (XVIIIème siècle),

Saint Cornély (XIXème siècle) ;

la chapelle Notre-Dame-de-Vrai-Secours

ou Vraie-Aide (1625), située primitivement au village de Ty-Henry et reconstruite au XVIII-XIXème siècle.

La chapelle est bénie le 8 septembre 1625. Incendiée sous la Révolution,

elle est reconstruite vers la fin du XVIIIème siècle. Il s'agit d'un édifice de forme

rectangulaire à nef unique et avec une sacristie. La date de

1697 est gravée au-dessus de la porte. La chapelle abrite des

statues en bois polychromes : la Vierge à l'Enfant (XVIIIème siècle),

Saint Cornély (XIXème siècle) ;

![]() l'oratoire

de Bécherel (1950). Dans cet oratoire se trouve une pietà provenant de

l'église détruite au XVIIIème siècle pendant la chouannerie ;

l'oratoire

de Bécherel (1950). Dans cet oratoire se trouve une pietà provenant de

l'église détruite au XVIIIème siècle pendant la chouannerie ;

![]() l'oratoire

de Penterff (1950). Dans cet oratoire se trouve une Vierge à l'Enfant

(dite aussi Notre-Dame de Délivrance) en bois polychrome et datée du

XVIIIème siècle ;

l'oratoire

de Penterff (1950). Dans cet oratoire se trouve une Vierge à l'Enfant

(dite aussi Notre-Dame de Délivrance) en bois polychrome et datée du

XVIIIème siècle ;

![]() la croix de Brambanen

(XIIème siècle). Il s'agit d'une croix sculptée à bras pattés ;

la croix de Brambanen

(XIIème siècle). Il s'agit d'une croix sculptée à bras pattés ;

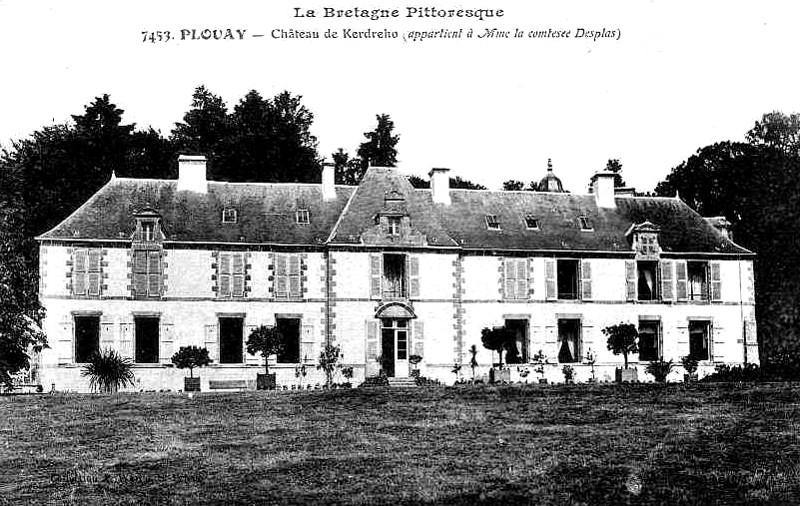

![]() le château de Kerdrého (XVème siècle). Il s'agit d'un

ancien manoir édifié par la famille Payen de Pluvié (vers

1456). Ce manoir est reconstruit en 1754 (il sera achevé en 1784) par la famille Du Botdéru, dont l'épouse est Catherine de Pluvié.

Ernest de Fournas et Paule de Bougainville qui succèdent à leur oncle

Victor de Botdéru en 1834 remanient le château.. Une lucarne Renaissance est encastrée dans

le toit quadrangulaire. La chapelle privative est datée de 1789 ;

le château de Kerdrého (XVème siècle). Il s'agit d'un

ancien manoir édifié par la famille Payen de Pluvié (vers

1456). Ce manoir est reconstruit en 1754 (il sera achevé en 1784) par la famille Du Botdéru, dont l'épouse est Catherine de Pluvié.

Ernest de Fournas et Paule de Bougainville qui succèdent à leur oncle

Victor de Botdéru en 1834 remanient le château.. Une lucarne Renaissance est encastrée dans

le toit quadrangulaire. La chapelle privative est datée de 1789 ;

![]() le château de Kersily

ou Kerstilly (XVème siècle), propriété de Henry Le

Porchien (en 1430), de Jean Rouxeau, de Guillaume de Kergourhin (en 1481), d'Annette

de Kergourhin (en 1514) et de la famille Langourlan, puis Chenet ;

le château de Kersily

ou Kerstilly (XVème siècle), propriété de Henry Le

Porchien (en 1430), de Jean Rouxeau, de Guillaume de Kergourhin (en 1481), d'Annette

de Kergourhin (en 1514) et de la famille Langourlan, puis Chenet ;

![]() le château de Ménéhouarne (XVème siècle), propriété de la

famille Pluvié, à partir de 1460 et jusqu’en 1985. Ce château

est modifié vers 1758 par Jean-Toussaint de Pluvié qui y fait rajouter une

chapelle privative dédiée à Notre-Dame de Sion. Il est actuellement la

propriété de la commune de Plouay. La façade comprend un

fronton ovale où sont sculptées les armoiries des Pluvié ;

le château de Ménéhouarne (XVème siècle), propriété de la

famille Pluvié, à partir de 1460 et jusqu’en 1985. Ce château

est modifié vers 1758 par Jean-Toussaint de Pluvié qui y fait rajouter une

chapelle privative dédiée à Notre-Dame de Sion. Il est actuellement la

propriété de la commune de Plouay. La façade comprend un

fronton ovale où sont sculptées les armoiries des Pluvié ;

![]() le manoir fortifié de Stang Nivinen (XIV-XVème siècle) ;

le manoir fortifié de Stang Nivinen (XIV-XVème siècle) ;

![]() l'ancien

manoir ou forteresse de la Bruyère. La seigneurie se trouvait dans le

doyenné de Kemenet-Héboé. En 1514, il ne subsistait de la forteresse

qu'un manoir et un moulin, propriété du vicomte du Fou ;

l'ancien

manoir ou forteresse de la Bruyère. La seigneurie se trouvait dans le

doyenné de Kemenet-Héboé. En 1514, il ne subsistait de la forteresse

qu'un manoir et un moulin, propriété du vicomte du Fou ;

![]() l'ancien manoir de Kermorgan (XVème

siècle). La seigneurie de Kermorgan a appartenu successivement à la

famille Queroual (en 1448), Leslé (en 1514), du Pou (en 1536), Le Gall,

Pongeoise (en 1613 et en 1688). L'édifice avait abrité jadis le conservatoire breton de la voiture hippomobile ;

l'ancien manoir de Kermorgan (XVème

siècle). La seigneurie de Kermorgan a appartenu successivement à la

famille Queroual (en 1448), Leslé (en 1514), du Pou (en 1536), Le Gall,

Pongeoise (en 1613 et en 1688). L'édifice avait abrité jadis le conservatoire breton de la voiture hippomobile ;

![]() l'ancien

manoir de Kerhouant, siège d'une seigneurie appartenant à la famille Huby.

Le manoir possédait autrefois une chapelle privée ;

l'ancien

manoir de Kerhouant, siège d'une seigneurie appartenant à la famille Huby.

Le manoir possédait autrefois une chapelle privée ;

![]() la fontaine Sainte-Anne (1791).

La date de son édification est sculptée sur la fontaine ;

la fontaine Sainte-Anne (1791).

La date de son édification est sculptée sur la fontaine ;

![]() la fontaine Saint-Hubert,

située près de la chapelle Saint-Hubert ;

la fontaine Saint-Hubert,

située près de la chapelle Saint-Hubert ;

![]() la fontaine Notre-Dame-de-Vrai-Secours (XVIIIème siècle) ;

la fontaine Notre-Dame-de-Vrai-Secours (XVIIIème siècle) ;

![]() la fontaine Saint-Sébastien,

située non loin de la chapelle Saint-Sébastien ;

la fontaine Saint-Sébastien,

située non loin de la chapelle Saint-Sébastien ;

![]() le relais du marquis (XVIIème siècle), situé place de

l’église. Il s’agit du siège de l’ancienne juridiction de la seigneurie

de Pont Callec ;

le relais du marquis (XVIIème siècle), situé place de

l’église. Il s’agit du siège de l’ancienne juridiction de la seigneurie

de Pont Callec ;

![]() le four à pain de Kerlidec (XVIIème siècle) ;

le four à pain de Kerlidec (XVIIème siècle) ;

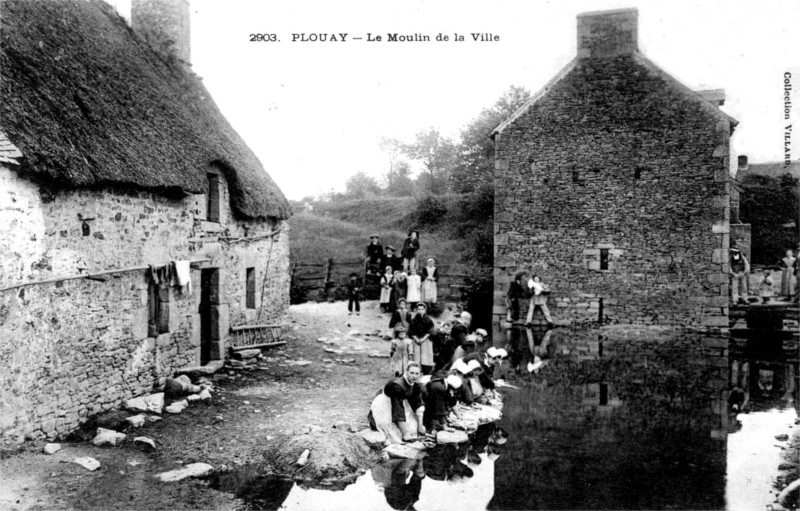

![]() les moulins de Coët Cren,

Kerviden, Rue Neuve, Rue du Bécherel (XVIIème siècle), du Pou, … et un moulin à papier ;

les moulins de Coët Cren,

Kerviden, Rue Neuve, Rue du Bécherel (XVIIème siècle), du Pou, … et un moulin à papier ;

A signaler aussi :

![]() le camp de Sainte-Anne (âge du fer).

Il est caractérisé par deux remparts et des douves. On y trouve aussi les vestiges

d'une maison fortifiée du Moyen Age ;

le camp de Sainte-Anne (âge du fer).

Il est caractérisé par deux remparts et des douves. On y trouve aussi les vestiges

d'une maison fortifiée du Moyen Age ;

![]() la stèle funéraire de Zandec (V-IVème siècle avant

Jésus-Christ) ;

la stèle funéraire de Zandec (V-IVème siècle avant

Jésus-Christ) ;

![]() la pêcherie du Roch (époque gallo-romaine).

Cette pêcherie dépendait jadis d'une motte féodale située sur la rive opposée du Scorff ;

la pêcherie du Roch (époque gallo-romaine).

Cette pêcherie dépendait jadis d'une motte féodale située sur la rive opposée du Scorff ;

![]() l'ancien

château de Kerviden, propriété successive des familles du Pont, Leslé

(en 1514), Le Gall du Cunffio, Pongeoise, Méherenc de Saint-Pierre

(XVIIème siècle), Bonaventure de Kerohel, Louis de Saint-Pierre (XVIIIème

siècle). Il possédait autrefois une chapelle privée et un moulin. De la

demeure, il ne subsiste rien ;

l'ancien

château de Kerviden, propriété successive des familles du Pont, Leslé

(en 1514), Le Gall du Cunffio, Pongeoise, Méherenc de Saint-Pierre

(XVIIème siècle), Bonaventure de Kerohel, Louis de Saint-Pierre (XVIIIème

siècle). Il possédait autrefois une chapelle privée et un moulin. De la

demeure, il ne subsiste rien ;

![]() le

château du Pou ou Paou, berceau de la famille portant le même nom.

Propriété de la famille Pou jusqu'au XVIIème siècle, il passe ensuite

entre les mains de la famille Chanteloup. De la demeure, il ne subsiste

aucune trace depuis 1858. Il possédait autrefois deux moulins dont un

moulin à papier qui fonctionnait encore en 1762 ;

le

château du Pou ou Paou, berceau de la famille portant le même nom.

Propriété de la famille Pou jusqu'au XVIIème siècle, il passe ensuite

entre les mains de la famille Chanteloup. De la demeure, il ne subsiste

aucune trace depuis 1858. Il possédait autrefois deux moulins dont un

moulin à papier qui fonctionnait encore en 1762 ;

![]()

ANCIENNE NOBLESSE de PLOUAY

La seigneurie de Ty-Henry, située sur la frontière orientale de la paroisse, était une épave des biens de Lanvaux ou d'Hennebont. Adelice de Lanvaux, dite d'Hennebont, femme d'Eudon Picaut, en était propriétaire en 1260 et 1274. Son fils, Guillaume Picaut, recueillit ensuite sa succession et la transmit à ses descendants, qui se fixèrent plus tard à Quéhéon en Ploërmel et ailleurs.

Les autres seigneuries étaient :

1° La Bruyère, au nord-nord-est.

2° Coet-Neblech.

3° Coet-Uler, à l'est-nord-est.

4° Cunfio, au nord-est, aux Kerézécael, aux Le Gall et Méhérenc de Saint-Pierre en 1707.

5° Kerdrého, à l'est, aux Pluvié, puis aux Botderu.

6° Kerendu, vers l'est.

7° Kerguéno, vers le sud.

8° Kerhouant, au-nord-est, aux Huby.

9° Kermorgan, sud-ouest, aux Pougeoise et Le Gall.

10° Keroual, au sud-ouest, a donné son nom à une famille.

11° Kersily, au nord, aux Langourla.

12° Kerviden, au sud-ouest, aux du Pont, et plus tard Eudo.

13° Ménéhouarn, à l'ouest, aux Pluvié ; parc magnifique.

14° Le Pou, à l'ouest, berceau de la famille de ce nom, puis aux Chanteloup.

15° Saint-Coff, au sud-est.

16° Villeneuve, au nord, aux Laigneau.

17° Kerlucas, au nord.

18° Stang-Nivinen, au sud-ouest.

(de J-M. Le Mené).

A la "montre" (réunion de tous les hommes d'armes) de Vannes du 8 septembre 1464, on comptabilise la présence de 6 nobles de Plouay :

![]() Jehan

du POU (300 livres de revenu), remplacé par son fils Jehan : comparaît en

homme d'armes ;

Jehan

du POU (300 livres de revenu), remplacé par son fils Jehan : comparaît en

homme d'armes ;

![]() Sebastien

du POU (600 livres de revenu) : excusé ;

Sebastien

du POU (600 livres de revenu) : excusé ;

![]() Rolland

GUEHENEC (600 livres de revenu) : porteur d'une brigandine et d'une salade

(casque) ;

Rolland

GUEHENEC (600 livres de revenu) : porteur d'une brigandine et d'une salade

(casque) ;

![]() Pierre

de ST LEVENEC ou LOUENEC (100 livres de revenu) : porteur d'une brigandine,

comparaît en archer ;

Pierre

de ST LEVENEC ou LOUENEC (100 livres de revenu) : porteur d'une brigandine,

comparaît en archer ;

![]() Jehan

MEUR (10 livres de revenu) : porteur d'un paltoc et d'une salade (casque),

comparaît armé d'une épée et d'un arc ;

Jehan

MEUR (10 livres de revenu) : porteur d'un paltoc et d'une salade (casque),

comparaît armé d'une épée et d'un arc ;

![]() Pierre

LE GAL (700 livres de revenu), remplacé par son fils Galois : comparaît en

homme d'armes ;

Pierre

LE GAL (700 livres de revenu), remplacé par son fils Galois : comparaît en

homme d'armes ;

A la "montre" (réunion de tous les hommes d'armes) de Vannes du 4 septembre 1481, on comptabilise la présence de 17 nobles de Plouay :

![]() Jehan,

seigneur du POU (200 livres de revenu), de la maison du duc ;

Jehan,

seigneur du POU (200 livres de revenu), de la maison du duc ;

![]() Galloys

LE GAL (200 livres de revenu), remplacé par Louis Le Gal : comparaît en

homme d'armes ;

Galloys

LE GAL (200 livres de revenu), remplacé par Louis Le Gal : comparaît en

homme d'armes ;

![]() Jehan

fils Charles du POU (600 livres de revenu) : comparaît en archer ;

Jehan

fils Charles du POU (600 livres de revenu) : comparaît en archer ;

![]() Jehan

GUEHENEUC (200 livres de revenu), remplacé par Thébaud Gueheneuc :

comparaît en archer ;

Jehan

GUEHENEUC (200 livres de revenu), remplacé par Thébaud Gueheneuc :

comparaît en archer ;

![]() Payen

de PLUVIE ou PLUVYE (400 livres de revenu), remplacé par Guillaume de

Pluvié : comparaît en archer ;

Payen

de PLUVIE ou PLUVYE (400 livres de revenu), remplacé par Guillaume de

Pluvié : comparaît en archer ;

![]() Guillaume

de KERGOURHIN : porteur d'une brigandine ;

Guillaume

de KERGOURHIN : porteur d'une brigandine ;

![]() Jehan

MEUR (20 livres de revenu) : porteur d'une brigandine, comparaît en archer

;

Jehan

MEUR (20 livres de revenu) : porteur d'une brigandine, comparaît en archer

;

![]() Allain

OLLIVIER (10 livres de revenu) ;

Allain

OLLIVIER (10 livres de revenu) ;

![]() Henry

et Jehan OLLIVIER : porteur d'un paltoc, et comparaît armé d'une javeline

;

Henry

et Jehan OLLIVIER : porteur d'un paltoc, et comparaît armé d'une javeline

;

![]() Jehan

LE TOUZO ou TURLO (20 livres de revenu) : défaillant ;

Jehan

LE TOUZO ou TURLO (20 livres de revenu) : défaillant ;

![]() Allain

POCHAT : défaillant ;

Allain

POCHAT : défaillant ;

![]() Les

héritiers Jehan KERROUANT : défaillants ;

Les

héritiers Jehan KERROUANT : défaillants ;

![]() Jehan

LE CABELLEC (8 livres de revenu) : défaillant ;

Jehan

LE CABELLEC (8 livres de revenu) : défaillant ;

![]() Yvon

et Allain LE CABELLEC : défaillants ;

Yvon

et Allain LE CABELLEC : défaillants ;

![]() Jehan

LE CLERC, l'ainé (6 livres de revenu) : défaillant ;

Jehan

LE CLERC, l'ainé (6 livres de revenu) : défaillant ;

![]() Jehan

LE CLERC, le jeune : défaillant ;

Jehan

LE CLERC, le jeune : défaillant ;

![]() Jehan

GUILLO, recteur de Plouay (7 livres de revenu) ;

Jehan

GUILLO, recteur de Plouay (7 livres de revenu) ;

© Copyright - Tous droits réservés.