|

Bienvenue ! |

Visite de l'église Saint-Armel de Ploërmel en 1979. |

Retour page d'accueil Retour Ville de Ploërmel

Si nous trouvons à Ploërmel cette vaste et belle église, c'est sans doute parce que cette ville, après avoir appartenu aux Comtes de Porhoët, fut rattachée au domaine ducal en 1175. Cet édifice fut construit pour l'honneur de Dieu, mais aussi pour l'honneur des Ducs de Bretagne.

L'église primitive se trouvait en un autre lieu, au centre de la ville. Elle fut détruite, ou au moins fortement endommagée pendant les guerres du XIVème, dont l'un des principaux épisodes se déroula non loin d'ici, entre Ploërmel et Rohan, à la lande de Mi-Voie : ce fut le fameux « Combat des Trente ».

La construction de cette nouvelle église, dédiée à St Armel, commença dès le début du XVème siècle. Un document nous permet de penser qu'elle était achevée en 1436. Les familles nobles du pays y contribuèrent largement, tels les seigneurs de La Gaudinaye (à 3 km de Ploërmel), qui se prétendaient prééminenciers, et qui ont laissé, sur un pilier du chœur, leur blason : « Ecartelé : aux 1 et 4 trois écussons d'hermines (qui est de Coëtlogon) ; aux 2 et 3 un léopard (qui est Le Bart, alliés aux Coëtlogons en 1442) ».

C'est en novembre de cette année 1442, qu'eût lieu, dans cette église, la cérémonie mémorable du mariage du Duc de Bretagne François Ier avec Isabelle d'Ecosse, fille de Jacques Ier Stuart. Ensuite, le duc fut adoublé chevalier par son oncle, le Connétable de Richemont.

Le clocher, qui s'élevait primitivement au centre de l'édifice, s'écroula en 1508, et endommagea gravement tout l'édifice, mais surtout le chœur, où l'on remarque des reprises de construction.

Il fut remplacé, au milieu du XVIème siècle par la tour actuelle, au bas de la nef, dans laquelle s'ouvre le porche ouest.

L'intérieur de l'église présente trois nefs inégales de cinq travées, un transept, un chœur à chevet droit sensiblement incliné vers le midi, et flanqué de deux chapelles.

La nef principale est une nef obscure. La lumière provient de la grande fenêtre du chevet, des fenêtres des chapelles et du transept, et des fenêtres à pignon des collatéraux.

Malgré cet éclairage multiple, la voûte principale reste plongée dans l'obscurité, ce qui fait régner dans l'édifice une sorte de mystère un peu oppressant.

Les colonnes n'ont pas de chapiteaux ; les nervures des arcs sont à pénétration directe, moyennant un jeu subtil de lignes, digne d'être remarqué.

Dans le bas-côté nord, s'ouvre la chapelle de S. Armel. Elle présente cette particularité d'être aménagée en tribune au-dessus de la sacristie, qui occupe le rez-de-chaussée. On y monte par un escalier à vis logé dans une tourelle.

La décoration intérieure de l'église, outre de vieilles statues, dont celle de S. Armel (que l'on appelait S. Beurriau, parce qu'il aurait appris aux Bretonnes à faire le beurre !), et outre le maître-autel de marbre de 1779, est constituée par ses gisants, par ses vitraux et sa voûte de lambris.

A gauche du chœur, mal présentés dans un enfeu, se trouvent les gisants d'albâtre des ducs Jean II et Jean III.

Le duc Jean II, Comte de Richemont, mourut à Lyon le 18 novembre 1305, à l'occasion du couronnement du Pape Clément V. Le duc conduisait par la bride la mule du pape allant à la Primatiale S. Jean, quand un vieux mur s'effondre sous le poids de la foule, épargnant heureusement le Pape, mais tuant le duc de Bretagne et quelques autres seigneurs.

Selon la volonté du défunt, le corps fut placé dans un sac de cuir et dans un cercueil de plomb, et ramené à Ploërmel, où il fut inhumé au couvent des Carmes qu'il avait fondé en 1284.

Sa statue tumulaire, rescapée des profanations de la Ligue et de la Révolution, le représente armé de pied en cape, la cotte de mailles descendant jusqu'au-dessous du genou, l'écu armorié : d'azur échiqueté d'or à la bordure de gueules, à un quartier de Bretagne. C'étaient les armes des ducs de Bretagne depuis Pierre de Dreux. Ses chaussures portent des éperons.

Le cœur de son fils, Arthur II, fut déposé près de lui en 1312.

Jean III, petit-fils du duc Jean II, mourut à Caen en 1341. Son corps fut porté aussi aux Carmes de Ploërmel, mais son tombeau ne fut fait qu'en 1365 par son neveu Jean IV.

Son gisant d'albâtre, qui repose ici auprès de son grand-père, le montre les cheveux longs, cerclés d'un fin diadème orné de pierreries. Sur sa chemise de mailles, il porte la cotte d'armes semée d'hermines, son écu, son épée et son poignard. Il n'a pas d'éperons.

Les deux gisants ont des lions aux pieds, et leur tête repose sous un dais orné d'un couronnement de la Vierge.

Une inscription rappelle que ces deux effigies ont été regroupées ici par les soins du Conseil général du Morbihan en 1821, avec cette devise : « En tous temps la fidélité bretonne rendit hommage aux souverains ».

Dans l'aile sud du transept se trouve un autre gisant en granit de Kersanton, qui provient, lui aussi, de l'église des Carmes. C'est celui de Philippe de Montauban, seigneur du Bois de la Roche, originaire de Néant, gouverneur de Rennes et grand chancelier de Bretagne en 1487. Il conduisit les tractations du mariage d'Anne de Bretagne avec Charles VIII, et mourut à Rennes le 1er juillet 1514. Son gisant est accompagné de celui de sa seconde femme, Anne du Chastelier, qui mourut 2 ans plus tard.

Le soubassement de ce tombeau est heureusement conservé. Il est orné de nombreux pleureurs en costume monastique.

Une autre richesse de cette église, c'est sa collection de vitraux anciens. Ou plutôt, c'était ; car le 12 juin 1944, un bombardement y a causé des dégâts irréparables.

Il reste, néanmoins, quelques verrières d'une valeur inestimable. L'une d'elles, dans la chapelle de S. Armel, raconte en 8 panneaux la vie du saint, et le vitrail voisin présente une délicieuse Vierge à l'Enfant. Ces pièces sont de la fin du XVème siècle.

La verrière située à gauche du chœur est datée de 1609, elle est composée de scènes diverses.

Les autres fenêtres du bas-côté Nord sont formées de débris disparates du XVIème siècle, mais dans lesquels on trouve des motifs iconographiques pleins d'intérêt : un Saint-Esprit, des morceaux de la Cène, une Résurrection, une Trinité ou plutôt une Pitié du Père, le Père offrant au monde son Fils crucifié.

Mais vous serez certainement émerveillé par l'Arbre de Jessé au dessin somptueux et aux couleurs truculentes, qui orne le bas-côté sud. On peut le dater par comparaison, des environs de 1550. Il a été fortement restauré en 1865 et depuis.

Les vitraux modernes sont du maître-verrier Jean Bony.

Enfin, les nefs et le chœur sont couverts d'une voûte somptueuse en lames de chêne, formant sur la grande nef un berceau ogival, et sur les bas-côtés des séries de petites voûtes en étoiles, imitant des voûtes de pierre. Les entraits sont engoulés ; l'ensemble est admirablement orné de pendentifs, de clefs de voûte et de sablières sculptées. C'est un des plus beaux et des plus importants lambris de nos églises bretonnes.

L'extérieur de l'édifice est presque aussi intéressant que l'intérieur.

Sans doute, la tour est un peu lourde, mais cela tient aux faits suivants. Construite au milieu du XVIème siècle après l'effondrement du clocher central en 1508, elle avait un étage de plus que maintenant, et était surmontée d'une flèche de charpente qui culminait à plus de 50 mètres.

Malheureusement, cette flèche fut foudroyée en 1727, et la tour gravement touchée. On dût la rebâtir en partie, avec un étage de moins, ce qui lui donne son aspect tronqué.

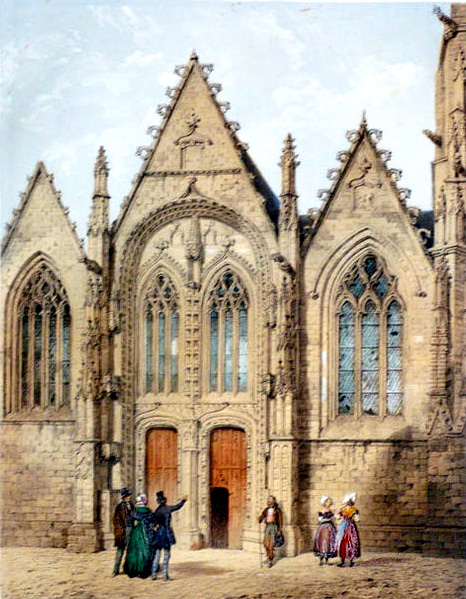

Le côté Nord est orné d'un grand portail à deux baies en anse de panier séparées par un pilier prismatique, surmontées de hautes fenêtres, et sommé d'un pignon triangulaire.

Les vantaux de bois présentent des apôtres et des saints, sculptés dans un relief léger.

Les grandes niches qui encadrent les portes et les fenêtres, aujourd'hui vides, contenaient jadis des statues féminines foulant aux pieds chacune un personnage. C'étaient les vertus et les vices. Ainsi la Foi écrasait Mahomet ; l'Espérance, Judas ; et la justice, Néron.

Les voussures des portes et des fenêtres sont sculptées de centaines de petits personnages. Et les contreforts qui appuyent ce portail sont couverts à leur base de ciselures fines comme des broderies dans lesquelles on reconnaît des sujets et des scènes amusantes, comme la Truie jouant de la cornemuse, le savetier qui coud la bouche de sa femme, la femme qui arrache le bonnet de son mari, et Jean qui rit tournant le dos à Jean qui pleure.

On peut se demander pourquoi ce portail monumental est situé au Nord de l'église ; alors que traditionnellement en Bretagne les porches se trouvent au Sud. C'est que le côté Sud était bordé par les remparts, alors que la vieille ville se développait du côté Nord.

Néanmoins, à ce côté Nord si richement orné, on peut préférer le côté Sud, plus sobre, mais si bien rythmé par ses pignons de fenêtres, ses contreforts et surtout ces admirables gargouilles qui évoquent la « guivre » de S. Armel, ce monstre qu'il traîna dans la rivière au bout de son étole !

(M. Mesnard- 1979).

***

Je vous dirai d'abord quelques mots de S. Armel. Ce vieux saint breton n'est pas un inconnu chez nous.

Il est le patron de Tréfumel, qui s'appelait jadis Tréfermel. Il est le titulaire de la paroisse de Languédias, ancien prieuré-cure de l'Abbaye de Beaulieu.

Il avait une chapelle à Saint-Brieuc, hors de la ville, sur la route de Brest ; et le lieu-dit de cette chapelle s'appelait — et doit encore s'appeler au cadastre — le Clos-Erme.

Il avait des chapelles, aujourd'hui disparues, en Allineuc, à Lantic, Plaine-Haute, St-Glen et St-Jouan-de-Lisle, et quelques statues à Notre-Dame de Bon Repos en Loudéac, à St-Eutrope en St-Brandan, et aux Sept-Saints d'Yffiniac. Les vitraux de Locquenvel s'inspirent de sa légende.

Qui était S. Armel ? Sa légende le fait naître au Pays de Galles, à Pen-Ohen, près de Cardiff, et l'associe étroitement à S. Pol Aurélien. Son nom était Arthmaël, de Arth qui veut dire « ours » et Maël « prince » en vieux breton.

Il débarque dans les Aber et fonde d'abord Plouarzel dans le Léon dont l'Eglise fut incendiée en 1898. De là, chargé de mission par S. Pol de Léon, il se serait rendu à la cour du roi Childebert.

Sa mission accomplie, le roi lui aurait donné en Brocéliande un territoire appelé Bochod, et qui se nomme aujourd'hui S. Armel des Boschaux, non loin de Château-Giron.

C'est là que le saint aurait capturé avec son étole et jeté dans la rivière, un dragon, une « guivre » qui ravageait le pays. On montre encore, à 1.400 mètres de l'église, près du château ruiné de Chambrière, le lieu de cet exploit, un monticule sur le bord de la Seiche.

C'est de là aussi que le saint serait venu fonder Ploërmel, à l'instigation d'un seigneur « Guy » qui lui aurait donné le territoire.

C'est là, enfin, qu'il mourut.

L'église de S. Armel des Boschaux conserve son sarcophage en pierre de liais (calcaire dur), long de 1,80 mètre.

S. Armel est fêté le 16 août.

Je laisse aux chercheurs le soin de démêler dans cette histoire, la part de la légende et le fond historique.

N'est-il pas étrange que deux « Plou », aussi distants et ethniquement dissemblables que Plouarzel dans le Léon, et Ploërmel dans le Porhoët soient attribués au même fondateur, et que de plus, sa sépulture se trouve à près de 60 km du dernier Plou ?.

© Copyright - Tous droits réservés.