|

Bienvenue ! |

Notes sur les origines de la vicomté de Plaintel |

Retour page d'accueil Retour Ville de Plaintel

En simplifiant à l'extrême, une vicomté en Bretagne sous l'Ancien Régime pouvait avoir deux origines différentes. Ou bien il s'agissait d'un fief inférieur qui avait été régulièrement érigé par Lettres Patentes et dont le titulaire était donc devenu un vicomte, — et ceci bien avant le phénomène d'inflation des titres nobiliaires, qui s'étend sur la période du XVIIIème siècle... à nos jours ! Ou bien il s'agissait d'un fief dont le titulaire avait, de tout temps immémorial, porté le titre de vicomte, — et le fief en question était alors qualifié de « vicomté d'ancienneté ».

L'étude de ces vicomtés dites « d'ancienneté » serait, sans doute, très utile à l'historien des institutions et de la féodalité bretonnes ; elle reste à faire et les notes qui suivent ne doivent être considérées que comme une simple contribution à cet intéressant sujet. Le cadre retenu, la baillie de Tréguer [Note : Sur la baillie de Tréguer, voir A. de La Borderie : Essai sur la géographie féodale de la Bretagne (Rennes, 1889), chap. IX, pp. 151 à 159], et l'exemple choisi, la vicomté de Plaintel, démontrent par leur modestie qu'il ne serait en être autrement.

I

Arthur de La Borderie, à qui les historiens de la féodalité bretonne sont toujours redevables d'un brillant essai sur la géographie féodale de la Bretagne, paru voilà bientôt cent ans mais n'en demeurant pas moins l'ouvrage de référence en la matière [Note : Voir note 1. — La Borderie avait eu d'illustres et brillants devanciers en A. de Barthélemy et J. Geslin de Bourgogne, dont les tomes V et VI des Anciens évêchés de Bretagne consacrés à la Bretagne féodale et militaire font encore autorité. On consultera également avec profit les différentes études plus récentes du Vicomte H. Frotier de La Messelière, parues dans les Mémoires de la Société d'Émulation des Côtes-du-Nord], s'était naturellement penché, à l'occasion de la rédaction de sa monumentale Histoire de Bretagne, sur le problème des vicomtes, des origines de leur titre et de leur fonction, de leurs attributions et de leurs ressorts territoriaux. Et, bien qu'il eut pris soin, afin de préserver l'originalité de certaines de ses thèses aujourd'hui fort contestées, de souligner à plusieurs reprises, que l'erreur serait de prendre «…. les chefs de plou pour des seigneurs et patrons, les hommes du plou pour leurs clients et vassaux tandis que... (...) le lien qui unissait ceux-ci au machtiern n'avait rien de bénéficial, ni de féodal » [Note : A. de La Borderie : Histoire de Bretagne, Tome II, p. 489 ; cf. aussi pp. 160-161] — il n'en constatait pas moins que « passé 950, on ne trouve plus nulle part de machtierns ; … (...) En revanche un titre nouveau qui commence à se montrer assez souvent, c'est celui de « vicomte, vicecomes » ; ..... ». Ainsi A. de La Borderie semblait-il supposer une certaine continuité entre la fonction de machtiern et celle de vicomte, encore que le profil de ce dernier fut très différent : « un lieutenant, un officier du comte, auquel celui-ci a délégué dans une partie de son comté des fonctions spéciales de police et de justice consistant à maintenir la sécurité des biens et des personnes et à poursuivre les malfaiteurs : titre et fonctions attachés en Bretagne à un fief héréditaire ». [Note : A. de La Borderie : Histoire de Bretagne, Tome II, p. 489 ; cf. aussi p. 412]. La Borderie prétendait démontrer ensuite qu'il existait « ... une parité essentielle entre les fonctions de vicaires-voyers et celles de vicomtes » [Note : A. de La Borderie : Histoire de Bretagne, Tome III, p. 112] en Bretagne au XIème siècle ; c'est à cette occasion, et à titre d'exemples, qu'il donna son opinion sur l'antiquité et la validité de certaines vicomtés : « dans le comté de Tréguer, on petit compter trois vicomtés anciennes : 1°) Tonquédec, 2°) Coetmen, 3°) Pomment-le-Vicomte. A l'époque moderne, on a qualifié vicomtés plusieurs autres seigneuries de ce comté, par exemple Frinaudour, Plaintel, Pléhédel, etc. Ces prétendues vicomtés n'ont rien d'ancien, ni de sérieux » [Note : Idem, p. 113].

Cette opinion de La Borderie a déjà été battue en brèche par MM. R. Couffon et F. Merlet à l'occasion d'un très intéressant article intitulé Notes sur les origines de la vicomté de Pléhédel [Note : Voir Mémoires de la Société d'Émulation des Côtes-du-Nord, Tome LXIV (1932), p. 75-90], paru en 1933, dans lequel R. Couffon, après avoir indiqué que Du Paz, le baron Du Vieux Chastel, Guy Autret de Missirien, Dom Lohineau et Dom Morice s'étaient trompés en faisant de la vicomté de Pléhédel un démembrement de celle de Coetmen, démontre qu'est attestée « ... l'existence au milieu du XIIème siècle, entre les mains des Boisgeslin, de la vicomté de Pléhédel, apportée à Geoffroy par Sibille de Léon » [Note : Article cité, p. 77]. Quant à F. Merlet, il lui paraît probable que la vicomté de Pléhédel fut démembrée du comté de Tréguer vers la fin du Xème siècle ; et d'ajouter : « On ne saura probablement jamais la date exacte, ni les circonstances de la constitution de cette vicomté, dont l'origine tient sans doute à un partage entre frères, ainsi qu'on en a baucoup d'exemples en Bretagne aux XIème et XIIème siècles. La qualification de vicomté semble indiquer que la seigneurie de Pléhédel fut constituée en faveur d'un cadet de maison comtale » [Note : Article cité, p. 89-90].

Ainsi donc, Pléhédel, contrairement aux assertions de La Borderie, mérite amplement le qualicatif de « vicomté d'ancienneté » ; et son premier titulaire, mieux qu'un simple « officier du comte », pourrait avoir été un de ses frères cadets. Cette dernière hypothèse, renforcée par ce que l'on sait des origines de la vicomté de Coetmen [Note : Voir la généalogie historique des Sires de Coetmen par A. de Barthélémy (1865), conservée à la Bibliothèque de Saint-Brieuc, BR. M. 864 ; — et surtout les magistrales corrections apportées à cette étude par R. Couffon dans son article intitulé : Quelques notes sur les seigneurs de Coetmen, paru dans les Mémoires de la Société d’Emulation des Côtes-du-Nord, Tome LVIII (1926)], paraît désormais systématisée : du premier vicomte de Pommerit, l'auteur anonyme de la notice consacrée à la commune de Pommerit-le-Vicomte dans le fascicule intitulé éléments d'histoire et d'archéologie, communes de l'arrondissement de Saint-Brieuc, écrit qu' « ... on ne sait rien de ce vicomte, sinon qu'il était probablement titré ainsi pour être issu des anciens souverains de la Bretagne, comme celui de Coetmen » [Note : Bullletin d'information des Maires, N° 16 (Préfecture, Saint-Brieuc, 1981), p. 127, note 1. L'auteur anonyme est cité dans la préface : il s'agit de M. R. de Saint-Jouan, ex-archiviste Départemental].

II

Sous la baillie de Tréguer se trouvaient neuf vicomtés : celle de Tonquédec, dont le ressort territorial couvrait sept paroisses ; celle de Troguindy en Minihy-Tréguier, omise par La Borderie dans son essai... déjà cité [Note : Il est vrai que dans les anciens titres conservés aux Arch. Dép. des Côtes-du-Nord (1 E 2843 et suiv.), la seigneurie de Troguindy est seulement qualifiée « bachellerie » et non vicomté, — Potier de Courcy dans son Nobiliaire de Bretagne (Tome II, p. 625) indique : « Troguindy (de), vicomte dudit lieu, par. de Penvénan... ». — Voir le résumé de Mme N. Chouteau, extrait de son Histoire de Penvenan, dans Cahiers du Trégor, N° 9, pp. 3-4] ; celle de Plestin, citée par La Borderie mais comme simple fief ; celle de Coetmen en Tréméven, qui s'étendait dans les paroisses de Tréméven, Goudelin, Lannebert et Lanloup [Note : Voir titres de Coetmen aux Arch. Dép. des Côtes-du-Nord (1 E 1668)] ; celle de Pommerit-le-Vicomte ; celle de Quemper-Guézennec, dont La Borderie ne cite que le chef-lieu, Frinaudour en Quemper-Guézennec, et seulement comme simple fief [Note : En 1639, Honorat d'Acigné, comte de Grandbois, est dit « Vicomte de Quemper-Guézennec... » (Arch. Dép. des Côtes-du-Nord, 1 E 2581). — R. Couffon attribue à Guethenoc, vivant au début du XIIIème siècle et éponyme de Quemper, le titre de vicomte (voir son article : Quelques notes sur les seigneurs d'Avaugour, paru dans les Mémoires de la Société d'Emulation des Côtes-du-Nord, Tome LXV (1933) — la note 175)] ; celle de Pléhédel ; celle de Tréveneuc ; et celle de Plaintel, dont La Borderie ne cite que le chef-lieu, La Ville-Mainguy en Plaintel, et seulement comme simple fief. C'est à cette dernière que nous nous sommes attaché, nous efforçant de démontrer sa réalité et son ancienneté contestées par La Borderie.

De nombreux auteurs (A. de Barthélémy et J. Geslin de Bourgogne, — H. Le Noir de Tournemine, — R. Le Nepvou de Carfort) nous assurent que la famille Dol(lo) aurait porté le titre de vicomte de Plaintel dès le XIIIème siècle [Note : Anciens évêchés de Bretagne, (Saint-Brieuc, 1855-1879), passim. — Aperçu de l'histoire de Crénan (Saint-Brieuc, 1911), passim. — Etude généalogique sur la maison Le Nepvou (Saint-Brieuc, 1913), passim.]. En fait, pour prouver l'ancienneté de cette vicomté, la famille de Robien, alors seigneurs de La Ville-Mainguy en Plaintel, avait rapporté au XVIIIème siècle — à l'occasion d'une articulation de titres féodaux et de preuves généalogiques, — un acte de l'an 1317, dans lequel un nommé Olivier Peloëssel figure en qualité de sénéchal féodé de la vicomté de Plaintel [Note : R. Le Nepvou de Carfort, op. cit., pp. 13 et 171].

D'après la notice consacrée à Plaintel, dans le même cadre que celui cité plus haut pour Pommerit-le-Vicomte [Note : Bulletin d'information des Maires, N° 17 (Préfecture, Saint-Brieuc, 1981), p. 232], « Pleentel était une paroisse dès 1311 (la Maison Le Nepvou, 1913, pp. 170-171) [Note : R. Le Nepvou de Carfort, op. cit., p. 170, pièce justificative N° 5 : Contrat de vente par Olivier Moëssan à Eon, fils Olivier Le Nevou, clerc, passé en 1931 ; est cité « Olivier Peloëssel escuyer seneschal de Pleentel... » sans référence à la vicomté. — P. 171, pièce justif. N° 6 : Extrait d'un retrait de barre de la juridiction de Quintin, daté 1317 ; est cité le même Peloëssel et allusion a des rentes annuelles «…. que lon doit es vicomtes de Pleentel... »]. Cette paroisse appartenait au diocèse de Saint-Brieuc et elle est appelée Plantel vers 1330. (Longnon, Pouillés de Tours, 355), et 1369 (Procès de canonisation de Charles de Blois. On trouve ensuite la forme Plentel en 1569 et enfin la forme actuelle Plaintel dès 1580 (Arch. des C.-du-N., 1 E 2359) Plaintel avait pour succursales la paroisse de Saint-Brandan et, jusqu'en 1732, celle de Saint-Julien de la Coste ».

De facto, les plus anciens titres relatifs à Plaintel ne paraissant pas antérieurs au début du XIVème siècle, l'existence de vicomtes de Plaintel au XIIIème siècle, en l'absence de toute précision sur l'origine de leur titre, ne saurait être qu'une supposition. Seule la présence de la famille Dol(l)o dans un périmètre restreint autour de Plaintel, dès le milieu du XIIIème siècle, peut constituer une présomption en faveur de l'hypothèse que les auteurs des Anciens évêchés de Bretagne, et ceux qui les ont suivis, ont avancé comme une certitude : on trouve, en effet, un Eudon Dollou, miles, et son fils, également nommé Eudon, qui prétendaient avoir des droits super villa Brunaz, sita in parrochia de Coignac (Cohiniac), et en avaient in molendino Prepositorum, sito in parrochia de Plen Alta (Plaine-Haute), dans un acte daté de 1254 [Note : Anciens Evêchés de Bretagne, Tome IV, p. 141].

III

Nous serions nous arrêté à ces premières conclusions qu'il nous eût été possible de faire quelques observations sur les caractéristiques de la vicomté — celle de Plaintel en particulier, comparée aux autres vicomtés en général.

Tout d'abord sur le ressort territorial du fief vicomtal qui paraît correspondre souvent au fameux plou cher à La Borderie [Note : G. Bernier, dans sa thèse sur les Chrétientés bretonnes continentales depuis les origines jusqu'au IXème siècle (Dossiers du Ce.R.A.A., E-1982), donne (p. 30) d'excellentes raisons de parler d' « une » ploue et non d' « un » plou, auxquelles nous nous rangeons ; mais nous avons conservé ici la forme popularisée par La Borderie], comme dans le cas de la vicomté de Plestin [Note : Arch. Dép. des Côtes-du-Nord, 1 E 2513 à 2539], de Pommerit-le-Vicomte [Note : Arch. Dép. des Côtes-du-Nord, 1 E 2363-2364], de Quemper-Guézennec [Note : Arch. Dép. des Côtes-du-Nord, 1 E 2579-2588], et de Pléhédel [Note : Jules Lamare : La famille de Boisgeslin dans les Mémoires de la Société d'Emulation des Côtes-du-Nord, Tome 1er (1865), pp. 103-216. — R. Couffon et F. Merlet, article cité]. La même observation vaudrait pour la vicomté de Plédran [Note : Arch. Dép. des Côtes-du-Nord, 1 E 2430-2433] et celle de Planguenoual [Note : Arch. Dép. des Côtes-du-Nord, 1 E 2771] dans le pagus Penteur [Note : Voir aussi la vicomté de Pléhérel (Arch. Dép. des Côtes-du-Nord, 1 E 565, 1833) dont J. Lamare écrivait dans son Inventaire des Archives des Côtes-du-Nord, Tome II (1896), p. 104, qu' « ... il est probable que la vicomté de Pléhérel était autrefois une seigneurie distincte de celle de La Hunaudaye ; mais les titres en étaient tellement confondus qu'il était impossible, même au siècle dernier, de les distinguer. » — La vicomté de Trexelin, en Plévenon, en était-elle un démembrement ?].

Ensuite, au sein de ce territoire, il semble que la qualité vicomtale se soit accrochée à quelque lieu précis, devenu en quelque sorte le chef-lieu du fief ; ainsi Lesmais en Plestin [Note : « Lesmais (de), vicomte dudit lieu, par. de Plestin... (...) La branche aînée fondue dès 1400 dans Saliou, d'où la vicomté de Lesmais a été possédée successivement par les Perrien, Le Moyne, La Bourdonnaye et Camus. » (Potier de Courcy, op. cit., Tome II, p. 179)], Frinaudour en Quemper-Guézennec [Note : Magnifique motte féodale, au confluent du Leff et du Trieux], Pommorio en Tréveneuc [Note : Bulletin d'information des Maires, N° 16... p. 80, — Voir aussi Arch. Dép. des Côtes-du-Nord, 1 E 2266], La Ville-Mainguy en Plaintel [Note : Arch. Dép. des Côtes-du-Nord, 1 E 2647-2648]. La même observation vaudrait pour le Piruit en Plédran [Note : « Louet (du) ... (...) — vicomte de Piruit, par. de Plédran... » (Potier de Courcy, op. cit., Tome II, p. 206). — Voir aussi Arch. Dép. des Côtes-du-Nord, 1 E 2434] et Porphilly en Planguenoual [Note : Bulletin d'information des Maires, N° 17... p. 213, note 1. — Voir aussi Arch. Dép. des Côtes-du-Nord, 1 E 127, 2594].

Enfin, la toponymie a gardé les traces de cette ancienne institution vicomtale : à Plestin, on signale « le bois de la vicomté de Lezormel Coatambescond » [Note : Arch. Dép. des Côtes-du-Nord, 1 E 2340] ; à Pommerit-le-Vicomte et Saint-Jean-Kerdaniel, deux Kerbescond ; à Plaintel, un village nommé : le Provecomté. Il serait sans doute instructif de s'interroger sur le Coat-Bescond et le Kerbescon en Louargat et Plouaret (à mettre en rapport avec la vicomté de Tonquédec ?) — sur le Trobescond en Saint-Laurent [Note : Arch. Dép. des Côtes-du-Nord, 1 E 2834], — et sur le Kerbescont en Rostrenen, — qui peuvent constituer des témoignages de l'existence d'anciens fiefs vicomtaux.

IV

La découverte de titres relatifs à Plaintel, antérieurs au XIVème siècle, nous a été rendue possible grâce à la science et à l'intuition onomastiques de M. Bernard Tanguy, dont voici la démonstration :

« ... Nous nous proposions d'identifier un lieu appelé Blenou et Blemo, dans des chartes de 1202 et 1220. Dans l'une, il était en effet question du ténement de Herbert de Blemo près de Plenevenitre, dans l'autre de celui de Herbert de Blenou et de la terre de Pleneveniter, frappés d'une imposition en froment calculée selon la mesure de Quintin, ce qui circonscrivait le champ des recherches. Il apparut alors que le Blenou de la charte ne pouvait qu'être le bas — et le haut-Bleno, villages situés en Saint-Brandan, à la limite de Plaintel. Fallait-il identifier Pleneveniter à Plaintel ? Sans doute car Saint-Brandan était à cette époque une simple trêve de Plaintel » [Note : Bernard Tanguy : les noms de lieux bretons — I. Toponymie descriptive (Studi, n° 3, Rennes, 1975), p. 46. — Suit une intéressante confirmation de l'identification Pleneveniter = Plaintel par la phonétique. — Il faut cependant signaler l'existence d'une terra Blenou en Yvias dès 1248 (Anciens évêchés de Bretagne, Tome IV, p. 130)].

En nous reportant au texte des chartes désignées par B. Tanguy [Note : B. Tanguy citait les deux chartes sans références ; nous les avons retrouvées dans les anciens évêchés de Bretagne, Tome IV, pp. 51 et 76], nous fîmes, à notre tour, une découverte qui n'est peut-être pas sans intérêt : les possesseurs de la terre de Pleneveniter = Plaintel n'étaient autres que la famille des Suhart, qui portaient le titre de vicomte, lequel a d'ailleurs fini par leur passer en surnom héréditaire [Note : Voir Potier de Courcy, op. cit., Tome II, p. 494 (La Roche-Suhart) et p. 656 (Le Vicomte)], comme dans le cas des Le Sénéchal de Carcado, sénéchaux féodés de Rohan.

L'origine de la vicomté de Plaintel tient donc à cette famille vicomtale des Suhart, possessionnée entre autres à Plaintel, dès le tout début du XIIIème siècle ; c'est le même phénomène qui a déjà observé dans le cas de la vicomté de Planguenoual : « on lit dans le " Livre des Osts " : la terre au visconte de Pomerit à Ploengonval, 1294 (Lobineau, Preuves, 439), ce qui établit l'origine probable de ce titre. Ce doit être la même seigneurie qui est appelée, dès 1417, la viconté de Sainct-Denoual en la parouesse de Plangounoual (1 E 2771). La vicomté de Porpilly en Planguenoual, ainsi nommée dès 1556 (1 E 134) devait en être un démembrement ». [Note : Bulletin d'information des Maires, N° 17... p. 218, note 1].

V

Qui étaient ces Suhart que nous trouvons, dès les premières années du XIIIème siècle, parmi les barons de la cour du comte de Goëllo Alain [Note : C'est ce que démontre la présence comme acteur ou comme témoin de Suhart filius Eudonis vicecomitis alias Suhart vicecomes dans plusieurs chartes des années 1202 et 1203] : ils occupaient un rang très élevé puisqu'ils portaient le titre de vicomte, souvent attribué aux puinés de la famille comtale régnante ; mais, en l'état actuel de nos connaissances généalogiques sur la famille de Penthièvre-Goëllo-Avaugour, il ne nous est pas possible de préciser le lien de parenté éventuel qui unissait cette dernière à la famille des Suhart.

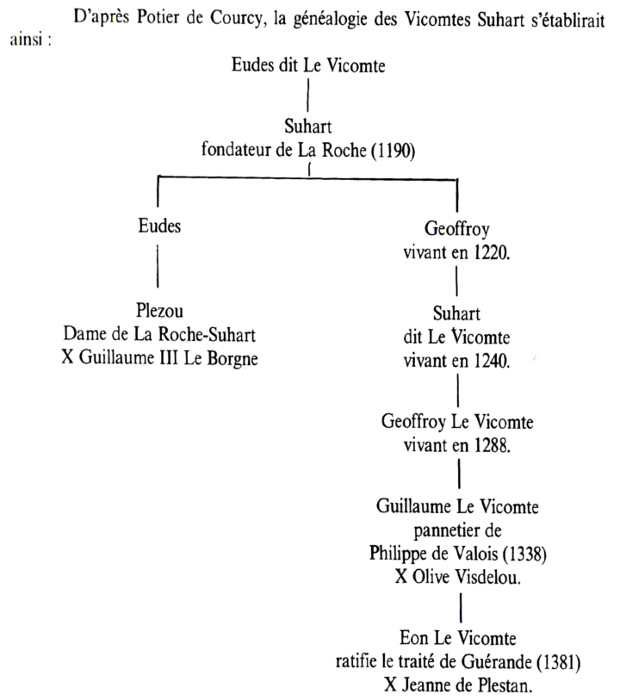

D'après Potier de Courcy, la généalogie des Vicomtes Suhart s'établirait ainsi :

Les auteurs des anciens évêchés de Bretagne soulignent (Tome V, p. 172), que le comte Etienne, grand-père du comte de Goëllo Alain, avait un fils du nom d'Eudes, qui pourrait avoir été le père de Suhart.

Geoffroy, donné par Potier de Courcy comme fils puiné de Suhart, est pourtant qualifié en 1220 de primogenitus filius domini Suhart vicecomitis (Anciens évêchés de Bretagne, Tome IV, p. 176). — Par contre, Potier de Courcy a omis Mathilde, filia Suhardi vivecomitis, qui fut mariée deux fois : 1° à un nommé Olivier, fils de Jean, dont elle était veuve en 1240 ; 2° à un certain Jean Picart, des 1243 (A. de Barthélemy : Mélanges historiques et archéologiques sur la Bretagne, Tome 1er, 1853, p. 16).

Quant à Guillaume Le Borgne, il tenait en 1220 des terres à Cohiniac de la main de Geoffroy, fils de Suhart, pro servicio suo et non point par alliance ou héritage (A. de Barthélémy, op. cit., p. 97).

Quant aux terres qui faisaient partie de l'apanage des Suhart, il semble qu'elles aient été réparties dans l'ensemble du comté primitif de Goëllo, tel qu'il a dû se présenter avant ses démembrements successifs (en particulier celui qui donna naissance à la seigneurie de Quintin) : Goudelin [Note : En 1212, Suhart donnait à l'abbaye de Beauport deux mesures de froment à percevoir dans la paroisse de Goudelin (A. de Barthélémy, op. cit., p. 16)], — Plouézec [Note : En 1202, Suhart confirmait à l'abbaye de Beauport toutes les donations qui avaient été faites par le comte Alain dans la partie de ses fiefs sise à Plouézec (A. de Barthélémy, op. cit., pp. 15 et 95)], Trémuson [Note : La Roche-Suhart est en Trémuson. On peut supposer qu'il s'agit là du fief primitif des Suhart. Il appartenait dès avant 1287 à la famille d'Avaugour (A. de Barthélémy, op. cit., p. 14) ; lui était-il venu par les Le Borgne, comme semble le penser Potier de Courcy, et le cas échéant, comment ?], Cohiniac [Note : En 1220, Geoffroy, fils de Suhart, confirmait à l'abbaye de Beauport la donation faite par Guillaume Le Borgne, du fief de Kertanguy en Cohiniac (... villam Tengui in Cohignac), que tenait ledit Le Borgne dudit Geoffroy (A. de Barthélémy, op. cit., pp. 16 et 97). — En 1240, Mathilde, fille de Suhart, donnait à l'abbaye de Beauport la terre de Kaerbrunaz in parrochia de Cohignac, qu'elle avait eue en dot (A. de Barthélémy, op. cit., pp. 16 et 97-98) ; puis en 1243, elle engageait cette même terre à un chevalier nommé Alain Rolland pour la somme de 35 livres (Anciens évêchés de Bretagne, Tome V, p. 172)], — Plaintel [Note : En 1202, Suhart donnait à l'abbaye de Beauport deux justes d'avoine à percevoir dans la paroisse de Pleneveniter = Plaintel (A. de Barthélémy, op. cit., p. 96 et Anciens évêchés de Bretagne, Tome IV, p. 51). — En 1220, Geoffroy, fils de Suhart, confirmait cette donation (Anciens évêchés de Bretagne, Tome IV, p. 76)].

VI

L'origine de la vicomté de Plaintel doit se trouver dans la famille Suhart, également fondateurs de la châtellenie de La Roche-Suhart en Trémuson, et dont les juveigneurs ont pris, par la suite, le nom de Le Vicomte.

Le fief de Plaintel a pu rapidement passer (par alliance ?) aux Dol(l)o — à l'origine seigneurs d'Uzel, mais vendeurs de cette terre aux Chemillé en 1253 — : en tout cas, dès 1254, Eudon Dollou prétendait avoir des droits super villa Brunaz sita in parrochia de Coignac (voir plus haut), dont nous savons qu'il s'agissait d'un fief donné en dot à Mathilde, fille du vicomte Suhart [Note : Voir plus haut : Villa Brunaz en 1254 = Kaerbrunaz en 1243]. Rien d'impossible à ce que la vicomté de Plaintel ait également fait partie de la dot de Mathilde et qu'elle soit ainsi arrivée aux mains des Dol(l)o.

L'ancienneté et la validité de la Vicomté de Plaintel, que contestait A. de La Borderie, nous paraissent avoir été faits historiques patents.

(André-Yves Bourgès).

© Copyright - Tous droits réservés.