|

Bienvenue chez les Nouvoitouciens |

NOUVOITOU |

Retour page d'accueil Retour Canton de Châteaugiron

La commune

de Nouvoitou ( |

ETYMOLOGIE et HISTOIRE de NOUVOITOU

Nouvoitou vient du latin "novestocus", dérivé de "novus stocus" (nouvelle tige).

Lorque Geoffroy de Pouancé, seigneur de la Guerche, donne sa fille Thomase en mariage à André, baron de Vitré, il lui constitue une dot importante ; or, dans cette dot figure, entre autres choses, tout ce que le sire de la Guerche possède dans la paroisse et le bourg de Nouvoitou, « in parrochia et burgo de Novetoul » (Dom Morice, Preuves de l'Histoire de Bretagne, I, 917). Cet acte étant de l'an 1240, il en résulte que la paroisse qui nous occupe existe au XIIIème siècle, mais il est probable qu'elle était ancienne déjà. Vers le même temps, en effet, en 1257, Gaultier, seigneur de Châteaugiron, atteste qu'une partie des dîmes de Nouvoitou avait été donnée par ses prédécesseurs à l'abbesse et au couvent de Saint-Sulpice-des-Bois (Archives départementales d'Ille-et-Vilaine, 2 H, 145). A noter qu'en 1778, cette dîme est peu importante, car l'abbesse de Saint-Sulpice ne contribue alors à la portion congrue du recteur de Nouvoitou que pour 24 livres.

C'est durant le XIIIème siècle qu'est vraisemblablement créé l'archidiaconé du Désert. Le nouvel archidiacre reçoit comme fonds principal de son bénéfice la majeure partie des dîmes de Nouvoitou, avec une maison et une terre dans cette paroisse. L'évêque lui accorde aussi le droit de présenter le recteur de Nouvoitou, et l'archidiacre du Désert use de ce privilège jusqu'à la Révolution. A cette dernière époque, le recteur, M. Godard, déclare qu'il jouit du presbytère et de ses deux jardins estimés 400 livres, des dîmes novales lui rapportant 300 livres, et d'une portion congrue qui doit être de 500 livres ; c'est donc un revenu total d'environ 900 livres (Pouillé de Rennes).

Cette portion congrue est payée par l'archidiacre du Désert, grand décimateur ; mais quelques petites dîmes appartiennent aussi à l'ancien hôpital de Saint-Thomas de Rennes et sont alors levées par le collège de cette ville. Enfin, les Cordeliers de Rennes possèdent la ferme des Tremblais, qu'ils afferment alors 180 livres, et dont la maison est devenue de nos jours le presbytère actuel de Nouvoitou

La maison seigneuriale de la paroisse de Nouvoitou, La Motte, possède un droit de haute justice et relève de la seigneurie de Bourgbarré. Elle appartient en 1388 aux seigneurs du même nom puis passe entre les mains des seigneurs de la Motte Saint-Armel qui l'unissent à leur vicomté en 1642. Elle devient ensuite la propriété de la famille la Monneraye, puis de la famille Feudé au XVIIIème siècle. Les Ligueurs pillent Nouvoitou le 24 juillet 1589.

On rencontre les appellations suivantes : parochia de Novetoul (en 1240), ecclesia de Novo Statu (en 1257), Nouvoistou (en 1565).

Note : liste non exhaustive des recteurs de la paroisse de Nouvoitou : Pierre Hervault (décédé en 1602), Pierre Bourdon (en 1602), Noël Geffray (en 1602), François Le Barbier (1621-1624), Pierre Bellouin (en 1624), Julien Grivel (1660-1690), Jean Rallier (1690-1723), René Cocqueu (1723-1748), Guillaume Orain (1748-1772), François Turmel (1772-1775), Michel-François Godard (1775-1789), François-Marie Barbedette (1803-1805), François-Julien Bébin (1805-1815), Thomas Mahé (1815-1871), Thomas Mahé (à partir de 1871), ....

Voir

![]() "

Le

cahier de doléances de Nouvoitou en 1789

".

"

Le

cahier de doléances de Nouvoitou en 1789

".

![]()

PATRIMOINE de NOUVOITOU

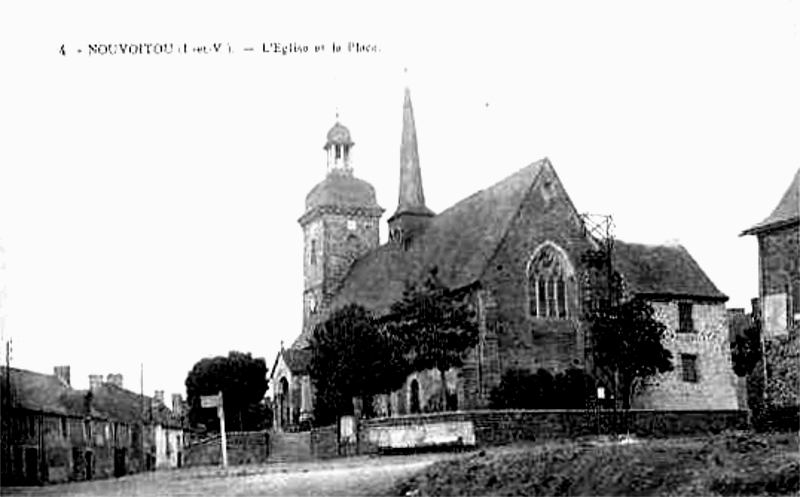

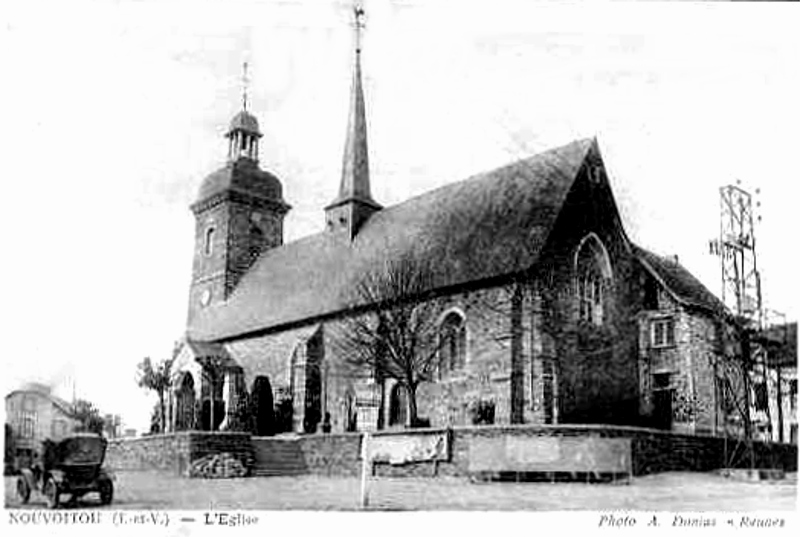

![]() l'église

Saint-Martin (XV-XVI-XVII-XIXème siècle). L'église est mentionnée pour

la première fois en 1426. Dédiée à saint Martin de Tours, l'église de

Nouvoitou se compose d'une nef à chevet droit avec fenêtres flamboyantes ;

un seul collatéral existe au Nord, séparé d'elle par des arcades en plein

cintre. Une inscription gothique, gravée sur une pierre d'ardoise encastrée

dans le mur septentrional du sanctuaire, fait connaître la date de la

construction de cet édifice : Mil quatre cens quatre-vingt-six, - Pour

le proufilt des mors et vifs, - Fut refaict tout de nouveau - L'édifice

de cest chanceau ; - Lors thésauriers estoint pour voir - Gillet Maulgendre

et Jehan Maulnoir. Quant au collatéral, il ressemble beaucoup à ceux

de SaintArmel et doit être contemporain de cette dernière église, bâtie

au XVIIème siècle par les Loaisel, seigneurs de Chambière et de Nouvoitou.

On attribue aussi à leurs successeurs la construction de la tour ajoutée

au siècle dernier au bas de la nef. La maison seigneuriale de la paroisse

était, en effet, la Motte de Nouvoitou ; son possesseur — dans les

derniers siècles le seigneur de Chambière, en Saint-Armel, marquis de Brie

— jouissait en l'église de Nouvoitou des droits de supériorité et de

fondation ; il y avait un enfeu, un banc et une lisière ornée de ses

armoiries (Déclaration de 1680 - Archives nationales P. 1712). Le seigneur

de la Motte de Nouvoitou avait fondé antérieurement au XVIIème siècle

une chapellenie de trois messes par semaine dans la cathédrale de Rennes;

c'est ce qu'on appelait la chapellenie de Saint-Nicolas ; elle était fondée

de quelques dîmes en Nouvoitou. En 1634, Isaac Loaisel, seigneur de Brie,

la Motte et Chambière, avait également fait une fondation en faveur des

enfants pauvres de Nouvoitou, appelée chapellenie de Chambière ou des

choristes. On voyait jadis dans l'église de Nouvoitou les autels du Rosaire

et de Saint-Roch. Vers 1691, Julien Micault et Jean Sottin, sieur de Mousigné,

firent une fondation en faveur du Rosaire, dont la confrérie fut érigée

au premier de ces autels, le 15 août 1693, par le P. Chéreil, dominicain

de Bonne-Nouvelle (Archives départementales d'Ille-et-Vilaine, 9 G, 45 ; 1

H, 5). Quant à l'autel Saint-Roch, appelé autel du Milieu, il se trouvait

adossé à l'une des colonnes séparant les nefs. L'autel actuel de

Notre-Dame, placé au haut du collatéral, possède plusieurs bas-reliefs

fort curieux qui sont les débris d'un retable de la fin du XVème siècle

dont on ne saurait trop déplorer la perte. « Ces bas-reliefs sont en

albâtre peint et doré dans différentes parties. Le sujet qui décore la

porte du tabernacle représente Dieu le Père portant la tiare et le nimbe,

et vêtu d'une tunique et d'une large draperie qui pend sur les genoux ;

d'une main il tient le globe surmonté de la croix, de l'autre il bénit à

la manière grecque ; entre ses genoux il tient son Fils en croix, et sur sa

poitrine est fixée une colombe figurant le Saint-Esprit, troisième

personne de la Sainte-Trinité, ainsi représentée. Six anges les

environnent : deux agitent des encensoirs près de la tête du Père ; deux,

sur la tête desquels il appuie ses pieds, reçoivent dans un calice d'or le

sang qui coule des pieds du crucifix, et les deux autres celui qui s'échappe

des mains. Le bas-relief qui fait le côté droit du tabernacle représente

le mystère de l'Annonciation, le Père soufflant son Verbe dans l'oreille

de la Vierge ; du côté de l'épître, l'Adoration des Mages ; plus loin,

sur le retour, est sainte Barbe près de la tour et un autre petit saint. Au

côté gauche du tabernacle on voit encore la Trinité sous la forme de

trois personnes assises l'une auprès de l'autre ; aux pieds du Père Eternel

est la Vierge, également assise devant lui et recevant de ses mains une

triple couronne ; deux petits anges sont en adoration plus bas, et au sommet

est un dais composé de pinacles et d'aiguilles comme au-dessus de tous les

autres bas-reliefs. Le suivant, qui répond à l'Adoration des Mages, figure

encore la glorification de la Vierge : elle est debout, environnée de l'auréole

en amande, et porte une couronne d'or ; au-dessus d'elle apparaît Dieu le Père,

comme sur le premier sujet, et six anges, dont deux jouent de la harpe et de

la cithare, tandis que les quatre autres soutiennent l'auréole lumineuse

qui environne la Vierge ; à ses pieds, un saint personnage agenouillé lui

fait hommage d'une espèce de ceinture, symbole de sa chasteté. Sur le

retour du retable, un peu à gauche, sont le Bon-Pasteur et saint Laurent »

(abbé Brune, Archéologie religieuse, 414, 415). En sortant de l'église de

Nouvoitou, remarquons une pierre tumulaire adossée à la muraille du chevet

; elle offre l'effigie d'une dame reposant sous une arcade trilobée, la tête

appuyée sur un coussin que tiennent deux petits anges ; on appelle cette

pierre la tombe de la baronne et on prétend qu'elle recouvrait les restes

d'une dame de Vauxelle (Pouillé de Rennes). La nef et le chœur datent du XVème siècle. La

chapelle de la Vierge date de 1549. La sacristie date du XVIIème siècle.

La tour-clocher date de 1675. Le bas-côté est refait en 1834. Le porche

sud date du XVIIème siècle. Le cadran solaire date de 1609. Le gisant date

du XIVème siècle. Le panneau du retable date du XVème siècle. Le retable

du maître-autel date du XVII-XIXème siècle. Le confessionnal date de 1835.

Le Christ en Croix date du XVIème siècle. Le vitrail de Saint Pierre et

Saint Jean, oeuvre du maître-verrier Denis, date de 1879 (don de la famille

Poirier). La statue de Sainte Anne et la Vierge, date du XVIIème siècle. Les statues de saint

Pierre et saint Martin, oeuvre du sculpteur Martin Morillon, datent de 1703 ;

l'église

Saint-Martin (XV-XVI-XVII-XIXème siècle). L'église est mentionnée pour

la première fois en 1426. Dédiée à saint Martin de Tours, l'église de

Nouvoitou se compose d'une nef à chevet droit avec fenêtres flamboyantes ;

un seul collatéral existe au Nord, séparé d'elle par des arcades en plein

cintre. Une inscription gothique, gravée sur une pierre d'ardoise encastrée

dans le mur septentrional du sanctuaire, fait connaître la date de la

construction de cet édifice : Mil quatre cens quatre-vingt-six, - Pour

le proufilt des mors et vifs, - Fut refaict tout de nouveau - L'édifice

de cest chanceau ; - Lors thésauriers estoint pour voir - Gillet Maulgendre

et Jehan Maulnoir. Quant au collatéral, il ressemble beaucoup à ceux

de SaintArmel et doit être contemporain de cette dernière église, bâtie

au XVIIème siècle par les Loaisel, seigneurs de Chambière et de Nouvoitou.

On attribue aussi à leurs successeurs la construction de la tour ajoutée

au siècle dernier au bas de la nef. La maison seigneuriale de la paroisse

était, en effet, la Motte de Nouvoitou ; son possesseur — dans les

derniers siècles le seigneur de Chambière, en Saint-Armel, marquis de Brie

— jouissait en l'église de Nouvoitou des droits de supériorité et de

fondation ; il y avait un enfeu, un banc et une lisière ornée de ses

armoiries (Déclaration de 1680 - Archives nationales P. 1712). Le seigneur

de la Motte de Nouvoitou avait fondé antérieurement au XVIIème siècle

une chapellenie de trois messes par semaine dans la cathédrale de Rennes;

c'est ce qu'on appelait la chapellenie de Saint-Nicolas ; elle était fondée

de quelques dîmes en Nouvoitou. En 1634, Isaac Loaisel, seigneur de Brie,

la Motte et Chambière, avait également fait une fondation en faveur des

enfants pauvres de Nouvoitou, appelée chapellenie de Chambière ou des

choristes. On voyait jadis dans l'église de Nouvoitou les autels du Rosaire

et de Saint-Roch. Vers 1691, Julien Micault et Jean Sottin, sieur de Mousigné,

firent une fondation en faveur du Rosaire, dont la confrérie fut érigée

au premier de ces autels, le 15 août 1693, par le P. Chéreil, dominicain

de Bonne-Nouvelle (Archives départementales d'Ille-et-Vilaine, 9 G, 45 ; 1

H, 5). Quant à l'autel Saint-Roch, appelé autel du Milieu, il se trouvait

adossé à l'une des colonnes séparant les nefs. L'autel actuel de

Notre-Dame, placé au haut du collatéral, possède plusieurs bas-reliefs

fort curieux qui sont les débris d'un retable de la fin du XVème siècle

dont on ne saurait trop déplorer la perte. « Ces bas-reliefs sont en

albâtre peint et doré dans différentes parties. Le sujet qui décore la

porte du tabernacle représente Dieu le Père portant la tiare et le nimbe,

et vêtu d'une tunique et d'une large draperie qui pend sur les genoux ;

d'une main il tient le globe surmonté de la croix, de l'autre il bénit à

la manière grecque ; entre ses genoux il tient son Fils en croix, et sur sa

poitrine est fixée une colombe figurant le Saint-Esprit, troisième

personne de la Sainte-Trinité, ainsi représentée. Six anges les

environnent : deux agitent des encensoirs près de la tête du Père ; deux,

sur la tête desquels il appuie ses pieds, reçoivent dans un calice d'or le

sang qui coule des pieds du crucifix, et les deux autres celui qui s'échappe

des mains. Le bas-relief qui fait le côté droit du tabernacle représente

le mystère de l'Annonciation, le Père soufflant son Verbe dans l'oreille

de la Vierge ; du côté de l'épître, l'Adoration des Mages ; plus loin,

sur le retour, est sainte Barbe près de la tour et un autre petit saint. Au

côté gauche du tabernacle on voit encore la Trinité sous la forme de

trois personnes assises l'une auprès de l'autre ; aux pieds du Père Eternel

est la Vierge, également assise devant lui et recevant de ses mains une

triple couronne ; deux petits anges sont en adoration plus bas, et au sommet

est un dais composé de pinacles et d'aiguilles comme au-dessus de tous les

autres bas-reliefs. Le suivant, qui répond à l'Adoration des Mages, figure

encore la glorification de la Vierge : elle est debout, environnée de l'auréole

en amande, et porte une couronne d'or ; au-dessus d'elle apparaît Dieu le Père,

comme sur le premier sujet, et six anges, dont deux jouent de la harpe et de

la cithare, tandis que les quatre autres soutiennent l'auréole lumineuse

qui environne la Vierge ; à ses pieds, un saint personnage agenouillé lui

fait hommage d'une espèce de ceinture, symbole de sa chasteté. Sur le

retour du retable, un peu à gauche, sont le Bon-Pasteur et saint Laurent »

(abbé Brune, Archéologie religieuse, 414, 415). En sortant de l'église de

Nouvoitou, remarquons une pierre tumulaire adossée à la muraille du chevet

; elle offre l'effigie d'une dame reposant sous une arcade trilobée, la tête

appuyée sur un coussin que tiennent deux petits anges ; on appelle cette

pierre la tombe de la baronne et on prétend qu'elle recouvrait les restes

d'une dame de Vauxelle (Pouillé de Rennes). La nef et le chœur datent du XVème siècle. La

chapelle de la Vierge date de 1549. La sacristie date du XVIIème siècle.

La tour-clocher date de 1675. Le bas-côté est refait en 1834. Le porche

sud date du XVIIème siècle. Le cadran solaire date de 1609. Le gisant date

du XIVème siècle. Le panneau du retable date du XVème siècle. Le retable

du maître-autel date du XVII-XIXème siècle. Le confessionnal date de 1835.

Le Christ en Croix date du XVIème siècle. Le vitrail de Saint Pierre et

Saint Jean, oeuvre du maître-verrier Denis, date de 1879 (don de la famille

Poirier). La statue de Sainte Anne et la Vierge, date du XVIIème siècle. Les statues de saint

Pierre et saint Martin, oeuvre du sculpteur Martin Morillon, datent de 1703 ;

Nota : La lumière diffuse du matin met en valeur dans l'église de Nouvoitou les couleurs et les ors du choeur et de l'autel restaurés par M. l'abbé Juhel, recteur. Notre guide nous conduit à la pièce principale : le magnifique rétable d'albâtre. Il nous fait admirer toutes les beautés naïves de ses sculptures. Ce rétable provient d'Angleterre contrairement à ce qui arrivait en France, pendant les guerres de Religion, les Anglais, au moment de la Réforme, ne détruisaient pas les objets d'art mais les négociaient, et, c'est grâce à cette vertu des Anglais, commerçants avant tout, que nous devons posséder cette belle pièce d'art classée comme monument historique. Le tabernacle représente la Sainte Trinité Dieu le Père couronné de la tiare, nimbé, vêtu d'une tunique, tient le globe surmonté de la croix et bénit à la manière grecque. Sur ses genoux, il soutient le Fils en croix ; le Saint-Esprit a disparu, il était fixé tout à fait en saillie sur la poitrine de Dieu le Père. L'emplacement du petit goujon de fixation existe encore. Tout autour sont rangés, six anges avec encensoirs et quatre recueillant dans un calice le sang des mains et des pieds du Christ. Les panneaux qui accompagnent la pièce centrale représentent l'Annonciation : l'ange Gabriel y est dominé par le Saint-Esprit représenté sous la forme humaine soufflant le Verbe dans l'oreille de la Vierge ; l'Adoration des Mages : la Vierge est étendue sur un lit de repos. Les trois mages couronnés présentent leurs dons : l'encens, la myrrhe et l'or, mais il y a au pied un quatrième roi, celui-ci à genoux offre sa couronne à l'Enfant-Jésus. Ne serait-ce pas un royal donateur ? le Couronnement de la Vierge : le Père Eternel tout au haut. Le Fils et le Saint-Esprit, celui-ci (encore figuré sous la forme humaine) soutiennent la couronne de la Vierge, le tout est surmonté d'un dais ajouré ; la Glorification de la Sainte Vierge : la reine du ciel y est auréolée en amande. Dieu le Père au-dessus. Six anges adorateurs dont deux jouent de la harpe et de la cithare. A ses pieds un personnage agenouillé habillé en religieux fait don de sa ceinture « symbole de chasteté ». Peut-être figure-t-il le donateur ? Deux panneaux à un seul personnage de plus grande taille : saint Jean le précurseur, souvent pris là pour le Bon Pasteur. Les deux caractéristiques : l'agneau et la peau de bête, dont cette statue est revêtue ne permettant pas, croyons-nous, de douter de la représentation de saint Jean. De l'autre côté, y faisant pendant, saint Jean l'Evangéliste avec le calice. Deux plus petits personnages, remplissant de petites niches, saint Laurent et un autre petit Saint que l'on a pu identifier. Cette pièce unique surmontait un autel qui fut détruit il y a un an (vers 1929) il vient d'être placé dans le collatéral Nord. Il est dans un très beau cadre de style gothique d'une ligne très correcte. Il est bien placé pour y être admiré de près. Avant l'examen du rétable, M. l'abbé Raison nous parle de l'histoire de la paroisse de Nouvoitou qui, en 1240 était Novetoul ; en 1257, Novo statu en 1565, Nouvoistou. En 1240, Geoffroy de Pouancé, seigneur de La Guerche, mariait sa fille Thomase à André de Vitré. Il fait figurer dans sa dot tout ce qu'il possède dans la paroisse et le bourg de Nouvoitou. Cette église dédiée à saint Martin est composée d'une nef à chevet droit avec fenêtres flamboyantes, au collatéral nord avec arcades en plein cintre. Le chevet est contemporain de celui de Saint-Armel bâti par Le Loisel, seigneur de Nouvoitou. M. l'abbé Raison nous signale l'inscription sur ardoise relative à la construction du choeur : Mil quatre cent quatre vingt six - Pour le profilt des mors et des vifs, - Fut refaict tout de nouveau - L'édifice de cet chanceau. - Les Thésouriers estoient pour voir - Gillet Maulgendre et Jean Maulnoir. En quittant cette charmante église, on remarque dans l'ancien cimetière une pierre tombale adossée au chevet. C'est la tombe de la Baronne, un gisant en bas-relief assez dégradé qui représente peut-être une dame de Vauxelles (E. Evellin, 1930).

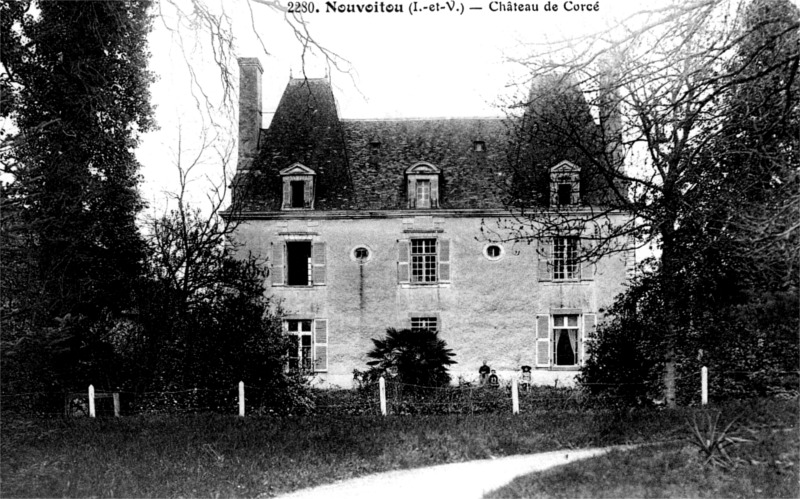

![]() la

chapelle (vers 1654) du manoir situé au lieu-dit Le Grand-Corcé. Le manoir

du Grand-Corcé possédait une chapelle privative dès 1513 qui a été

reconstruite au milieu du XVIIème siècle. En effet, Catherine de Corcé,

femme d'Arthur de la Magnanne, possédait en 1513 le manoir de Corcé, décoré

d'une chapelle. Mais plus tard les seigneurs de Corcé, devenus protestants,

laissèrent tomber ce sanctuaire en ruine. C'est pourquoi, vers 1654, Jean

Pellicot, sieur du Chesne et de Corcé, avocat au Parlement, et Perrine Bréal,

sa femme, construisirent une nouvelle chapelle à Corcé et la dotèrent de

75 livres de rente par acte du 22 février 1655, y fondant une messe pour

tous les dimanches et fêtes chômées. N... des Loges en fut chapelain et

eut en 1739 pour successeur Pierre Bigot ; mais en 1765 la chapelle n'était

plus desservie, ce dont se plaignit à l'évêque le recteur de Nouvoitou.

Restaurée au XIXème siècle par la famille Ramé, propriétaire de Corcé,

cette chapelle est entretenue et sert de station aux processions de la

paroisse (Pouillé de Rennes). Propriété successive des

familles Corcé (en 1381), Maignane (au XVIème siècle), Mellet, seigneurs

du Verger (en 1629), Chauvel, sieurs de la Boulaye (en 1653), Pellicot,

sieurs du Chesne (en 1655), Guyet, sieurs du Teil (vers 1691), Primaignier

(en 1718), Touzé, sieurs de la Sentière (en 1779), Ramé ;

la

chapelle (vers 1654) du manoir situé au lieu-dit Le Grand-Corcé. Le manoir

du Grand-Corcé possédait une chapelle privative dès 1513 qui a été

reconstruite au milieu du XVIIème siècle. En effet, Catherine de Corcé,

femme d'Arthur de la Magnanne, possédait en 1513 le manoir de Corcé, décoré

d'une chapelle. Mais plus tard les seigneurs de Corcé, devenus protestants,

laissèrent tomber ce sanctuaire en ruine. C'est pourquoi, vers 1654, Jean

Pellicot, sieur du Chesne et de Corcé, avocat au Parlement, et Perrine Bréal,

sa femme, construisirent une nouvelle chapelle à Corcé et la dotèrent de

75 livres de rente par acte du 22 février 1655, y fondant une messe pour

tous les dimanches et fêtes chômées. N... des Loges en fut chapelain et

eut en 1739 pour successeur Pierre Bigot ; mais en 1765 la chapelle n'était

plus desservie, ce dont se plaignit à l'évêque le recteur de Nouvoitou.

Restaurée au XIXème siècle par la famille Ramé, propriétaire de Corcé,

cette chapelle est entretenue et sert de station aux processions de la

paroisse (Pouillé de Rennes). Propriété successive des

familles Corcé (en 1381), Maignane (au XVIème siècle), Mellet, seigneurs

du Verger (en 1629), Chauvel, sieurs de la Boulaye (en 1653), Pellicot,

sieurs du Chesne (en 1655), Guyet, sieurs du Teil (vers 1691), Primaignier

(en 1718), Touzé, sieurs de la Sentière (en 1779), Ramé ;

![]() la

croix (1865) de la Grande-Corcé ;

la

croix (1865) de la Grande-Corcé ;

![]() la

croix de l'église (vers 1600) ;

la

croix de l'église (vers 1600) ;

![]() la

maison (XVI-XXème siècle), située à La Rivière-aux-Veillaux ;

la

maison (XVI-XXème siècle), située à La Rivière-aux-Veillaux ;

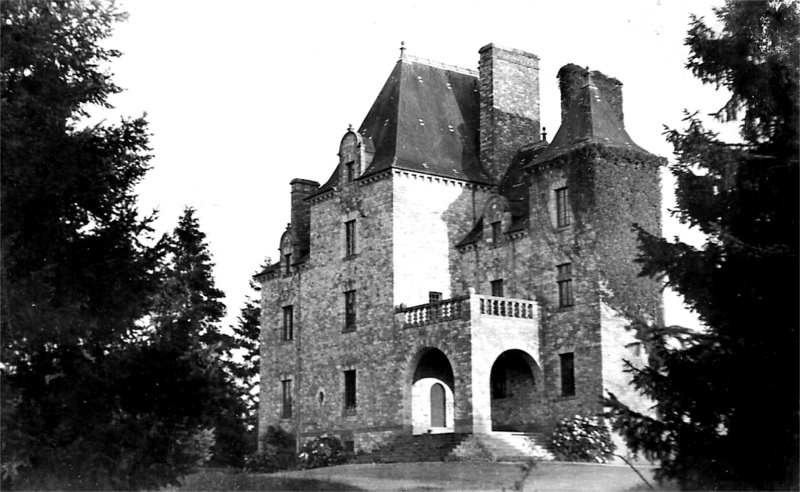

![]() le

château de la Porte (XIXème siècle). Le manoir de la Porte appartenait en

1758 à la famille Borel, sieurs de Boutemont, puis à la famille Hardouin ;

le

château de la Porte (XIXème siècle). Le manoir de la Porte appartenait en

1758 à la famille Borel, sieurs de Boutemont, puis à la famille Hardouin ;

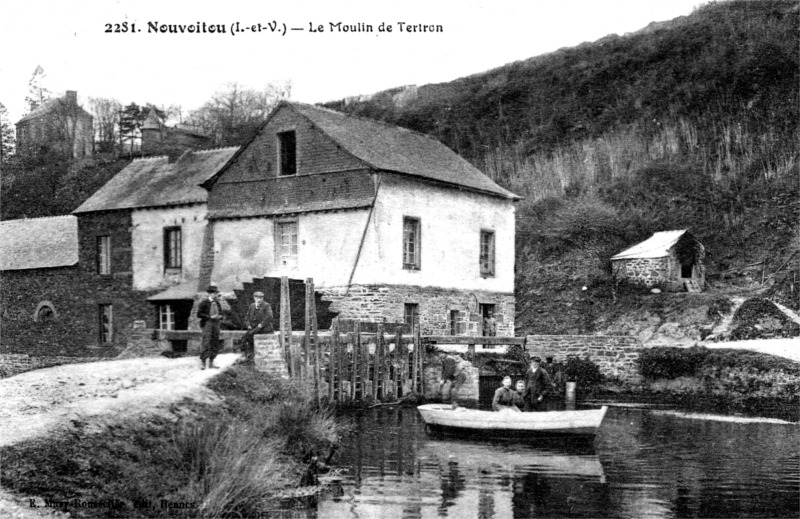

![]() le moulin

de Tertron ou Epron (XVIème siècle-1776-1859-1982) et les moulins à eau d’Ernoux et de la Motte ;

le moulin

de Tertron ou Epron (XVIème siècle-1776-1859-1982) et les moulins à eau d’Ernoux et de la Motte ;

A signaler aussi :

![]() les

vestiges gallo-romains : la villa de Villeneuve, le relais à la Houssaie et

les fermes à Crotigné et au Grand-Beauvais ;

les

vestiges gallo-romains : la villa de Villeneuve, le relais à la Houssaie et

les fermes à Crotigné et au Grand-Beauvais ;

![]() l'oratoire

Saint-Martin (XXème siècle) ;

l'oratoire

Saint-Martin (XXème siècle) ;

![]() l'ancien

manoir de la Motte. Il avait un droit de haute justice. Propriété

successive des familles la Motte (en 1388), la Lande (en 1471),

Tiercent (en 1513), la Monneraye (en 1708), Feudé (en 1787). La Motte

relevait de la seigneurie de Bourgbarré. Elle est unie en 1642 à la

vicomté de la Motte Saint-Armel, en Saint-Armel ;

l'ancien

manoir de la Motte. Il avait un droit de haute justice. Propriété

successive des familles la Motte (en 1388), la Lande (en 1471),

Tiercent (en 1513), la Monneraye (en 1708), Feudé (en 1787). La Motte

relevait de la seigneurie de Bourgbarré. Elle est unie en 1642 à la

vicomté de la Motte Saint-Armel, en Saint-Armel ;

![]() l'ancien

manoir des archidiacres du Désert ;

l'ancien

manoir des archidiacres du Désert ;

![]() l'ancien

prieuré bénédictin, vendu au milieu du XIVème siècle ;

l'ancien

prieuré bénédictin, vendu au milieu du XIVème siècle ;

![]() l'ancien

manoir de Vauxelles. Il était au baron de Châteaugiron en 1453 et en 1600 ;

l'ancien

manoir de Vauxelles. Il était au baron de Châteaugiron en 1453 et en 1600 ;

![]() l'ancien

manoir de Venecelles. Il avait autrefois une chapelle. Propriété

successive des familles Feillée (en 1453), Lorgeril (en 1495), comtesse de

Maure (en 1582 et 1629), Lopriac (en 1648), Aiguillon (en 1662) ;

l'ancien

manoir de Venecelles. Il avait autrefois une chapelle. Propriété

successive des familles Feillée (en 1453), Lorgeril (en 1495), comtesse de

Maure (en 1582 et 1629), Lopriac (en 1648), Aiguillon (en 1662) ;

![]() l'ancienne

chapelle de Malmousse, aujourd'hui disparue. La chapelle de Malemousse est

signalée dans le Rôle diocésain ms. de 1646, ce qui prouve qu'elle était alors fondée de messes ;

l'ancienne

chapelle de Malmousse, aujourd'hui disparue. La chapelle de Malemousse est

signalée dans le Rôle diocésain ms. de 1646, ce qui prouve qu'elle était alors fondée de messes ;

![]() l'ancien

manoir de l'Eclosel. Propriété successive des familles Kéradreux (en

1552), le Provost (en 1598), Poisson, seigneurs de la Meslée (en 1603),

Malescot des Hayes (en 1623), Pépin de Martigné (en 1748), le Prestre,

marquis de Châteaugiron (en 1784), Fournel ;

l'ancien

manoir de l'Eclosel. Propriété successive des familles Kéradreux (en

1552), le Provost (en 1598), Poisson, seigneurs de la Meslée (en 1603),

Malescot des Hayes (en 1623), Pépin de Martigné (en 1748), le Prestre,

marquis de Châteaugiron (en 1784), Fournel ;

![]() l'ancien

manoir du Petit-Corcé. Il était à la famille Mellet en 1513 ;

l'ancien

manoir du Petit-Corcé. Il était à la famille Mellet en 1513 ;

![]() l'ancien

manoir de la Rivaudière. Propriété successive des familles le Moyne (en

1513), Chastellier (en 1541), Poisson (en 1603 et 1626), Louvel, sieurs de la Chauvelière (en 1649 et 1680) ;

l'ancien

manoir de la Rivaudière. Propriété successive des familles le Moyne (en

1513), Chastellier (en 1541), Poisson (en 1603 et 1626), Louvel, sieurs de la Chauvelière (en 1649 et 1680) ;

![]()

ANCIENNE NOBLESSE de NOUVOITOU

(à compléter)

© Copyright - Tous droits réservés.