|

Bienvenue ! |

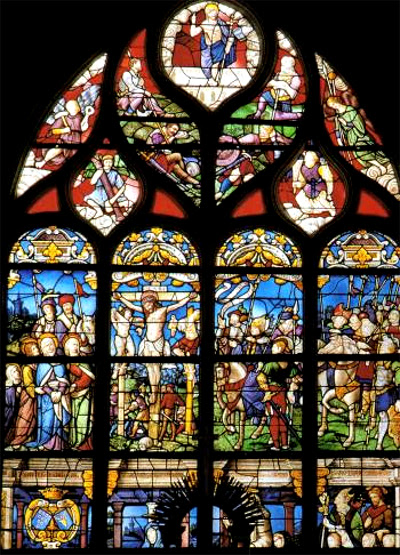

LES VITRAUX de L'EGLISE SAlNT-PIERRE-de-MONTRELAIS |

Retour page d'accueil Retour page "Ville de Montrelais"

Il y a quelques semaines, M. le marquis de la Ferronnays entretenait en présence du Conseil général, M. le Préfet de la Loire-Inférieure, de la nécessité urgente de réparer le vitrail de Saint-Pierre de Montrelais, si on voulait conserver ce chef- d’œuvre de la peinture sur verre. M. le député d’Ancenis avait raison d’appeler l’attention des pouvoirs publics sur ce joyau du pays nantais. Cette antique verrière a droit à notre respect non moins qu’à notre admiration. Elle fait partie de la physionomie de notre pays. Nul n’était mieux qualifié que M. de la Ferronnays pour plaider la cause de sa conservation.

L’intérêt du vitrail de Saint-Pierre de Montrelais est considérable : il mérite d’être entièrement restauré à cause de son antiquité, du sujet qu’il représente et de la manière dont l’artiste a traité celui-ci.

CONSTRUCTION DE SAINT-PIERRE DE MONTRELAIS.

SA DECORATION.

Cette magnifique verrière est presque unique en notre diocèse [Note : Vers 1840, M. Talbot, dans sa Géographie de la Loire-Inférieure signalait en notre département tout au plus cinq vitraux anciens : ceux de Guérande, de Missillac, de Montrelais, de la Chapelle-du-Bignon en Orvault, d’une autre chapelle en Trans. Il indiquait, en outre, l’existence de quelques fragments de verrières à Cambon, à Saint-Pierre d’Ancenis, à Saint-Julien de Vouvantes]. Elle remonte au XVIème siècle, un cartouche de sa décoration porte la date de 1535. A cette époque, les moindres églises de campagne étaient ornées de vitraux. Le siècle de Louis XII et de François Ier est l’âge d’or de cet art charmant. Hélas ! presque toutes ces compositions qui servirent à l’instruction de nos pères ont disparu. Le temps, les hommes, les révolutions se sont acharnés à leur destruction. Le XIXème siècle lui-même est coupable de pareils méfaits. Le vitrail de Montrelais a échappé au sort de ses semblables, parce que, sans doute, il s’imposait à l’attention de tous. On l’admettra sans peine, lorsque nous en aurons montré les particularités et l’ample conception.

Au début du XVIème siècle, les habitants de cette paroisse entreprirent de reconstruire leur église. Ils édifièrent le chœur et le transept dans l’enceinte de leur cimetière, laissant en côté la chapelle prieurale dédiée à Saint-Hermeland, antique édifice de l’époque mérovingienne qui menaçait ruine [Note : Voir en appendice une étude sur l’ancienne église de Saint-Hermeland à Montrelais]. On voit encore dans les dépendances du presbytère actuel qui occupe la place du prieuré d’autrefois, un pan de mur cararctéristique de cette lointaine époque. L’œuvre était terminée dès 1525. Un maçon a tracé cette date d’une main inhabile sur le chevet du chœur. L’année suivante un scribe épiscopal l’a contresignée officiellement. Chaque année les églises paroissiales étaient alors l’objet d’une visite canonique. Au lieu de mentionner simplement son passage, comme il le faisait habituellement, le greffier, Nicolas Rouaud, écrivit à la date du 31 mai 1526 cette phrase significative : « Fuit HONORIFICE visitata parochialis ecclesia de Mons trelays ».

François Hamon était alors évêque de Nantes. L’édifice nouveau rappelle par ses contreforts surmontés de sculptures aujourd’hui rongées par le temps, par ses meneaux en anses de panier, certaines parties de Saint-Pierre d’Ancenis. Il était contemporain de Saint-Mars-la-Jaille, édifice également de la Renaissance détruit sous le régne de Louis-Philippe. Les mêmes maçons ont peut-être travaillé à l’érection de ces trois églises.

Le chœur et le transept achevés, les paroissiens de Montrelais s’arrêtèrent ; ils songèrent à les orner.

La grande nef a été construite à la fin du règne de Louis XIV [Note : Le bénitier placé près de la grande porte de l’église offre cette inscription: « Donné par H. H. Jullien Laurenceau, marchant, l’an 1707. Je le veux, sois purifié ». Cette inscription marque l’achèvement des travaux. En 1794, sous la Terreur, ce bénitier et les fonts baptismaux voisins furent renversés. Le maire de Montrelais, un bourgeois, opportuniste dans l’âme, observa à son conseil, le 2 prairial an II, que « ces fonts baptismaux et bénitiers de marbre montés sur piedestales de même matière avaient été donnés par ses grand-père et oncle, qu’il désirait les faire venir chez lui, à condition, toutefois, de les faire remettre à la première réquisition, au cas que l’on se trouverait en avoir besoin ». Le conseil acquiesça au désir du citoyen Martin et c’est ainsi que Montrelais possède encore des fonts baptismaux du siècle de Louis XIV] . Inutile d’en parler.

Le chœur de l’édifice de la Renaissance est à chevet plat. Il est percé d’une grande fenêtre séparée en quatre travées par trois meneaux. Le sujet destiné à ornementer cette vaste baie s’imposait : la coutume voulait qu’il fût consacré à la Passion. C’est ainsi que le chœur de l’ancienne église de Saint-Nicolas de Nantes était orné d’une splendide verrière, la plus belle de Bretagne, disait-on, où l’artiste, en plus de vingt médaillons, avait représenté les diverses scènes de la Passion. La figure du Christ y reparaissait, autant de fois, dans des attitudes différentes, mais toujours reconnaissable, preuve évidente que l’auteur du carton original avait fait poser devant lui un personnage bien déterminé.

La mort de Notre-Seigneur est le centre du culte chrétien. La messe en est le mémorial et le renouvellement. La Passion est la condition première de la Résurrection et celle-ci est le point d’appui fondamental de la foi chrétienne. Voilà pourquoi, dans une même verrière centrale, les artistes avaient coutume d’allier la représentation de ces deux mystères.

Un simple coup d’œil sur le vitrail de Montrelais suffit à nous convaincre qu’il est conforme à cette disposition traditionnelle. Il est divisé en trois registres. Au centre, celui de la Passion, le principal. La Résurrection remplit l’espace compris entre les arcs de l’ogive et les divers lobes que dessinent les jambages issus des meneaux. Le tout repose sur un premier registre réservé à la représentation des donateurs.

Nous étudierons successivement ces trois parties, mais nous réserverons surtout notre attention pour la principale, car elle donne à l’œuvre de Montrelais une importance particulière, elle dénote un auteur hors de pair et vraiment original.

LE CALVAIRE. — LES SAINTES FEMMES.

JOSEPH D’ARIMATHIE ET NICODEME.

La première figure qui, en pareille représentation, doit attirer les regards, c’est le Christ. L’artiste n’a pas manqué d’obéir à cette exigence du sujet. La crucifixion n’est pas au premier plan du vitrail et cependant elle domine les diverses parties de l’œuvre qui, nettement, convergent vers elle. Le Christ est crucifié entre deux larrons, ses pieds, ses mains, sont percés de clous, un seul clou traverse les deux pieds. L’artiste s’est inspiré en ce point des méditations d’un pieux franciscain qu’on a longtemps confondu avec saint Bonaventure. Les deux larrons sont liés et non pas cloués à l’instrument de leur supplice. Le bon larron, les membres brisés, est tourné vers le Christ qui repose en paix, les yeux fermés, dans la tranquille sérénité de la mort. Le mauvais courbe la tête, mort déjà dans les affreuses convulsions du désespoir ; le bourreau a donné le coup de grâce à ces deux misérables.

Dans le fond de cette scène capitale, l’artiste a dessiné la poétique silhouette d’une Jérusalem moyenâgeuse, semblable à celles qu’on rencontre çà et là en feuilletant les livres d’heures d’Anne de Bretagne ou du duc Jean de Berry.

Au pied de la croix, qu’appuie le crâne d’Adam, le peintre a représenté un tableau de genre plein de réalisme : les valets du bourreau grimaçants et furieux se disputent, près du jeu de dés qu’ils viennent d’abandonner, les vêtements du Christ. Le centurion en justaucorps, et casaque rouge, préside à cette scène qu’il regarde avec dédain, le bras droit appuyé sur sa lance, la main gauche sur la garde de son épée. Ce fier officier, véritable homme de guerre, n’est pas de la même race que ces goujats. Sa figure hautaine donne l’impression d’être le portrait d’un capitaine de bande, retour des guerres d’Italie. Près de lui, un vieux juif au nez crochu, assis sur un rocher, rappelle que des Pharisiens assistèrent au drame du Calvaire et insultèrent le Sauveur. Il ne perd pas de vue le Christ pendant que ses collègues s’entretiennent avec Pilate.

Dans le panneau voisin, le dernier à gauche, apparaissent d’autres figures connues et sympathiques, toutes d’une admirable régularité de traits. La main qui les a tracées s’est inspirée des tableaux de Raphaël.

La Vierge est debout, les yeux gonflés de larmes et baissés, la figure penchée sur l’épaule droite, les mains jointes et tombantes, signes de l’abattement de son âme, en face de son fils plongé dans la mort. Un italien l’eut représentée évanouie entre les bras de ses compagnes. L’auteur de notre vitrail, fidèle à l’ancienne tradition, n’a pas sacrifié à cette mode venue d’Outre-monts et contre laquelle les maîtres en théologie de l’ordre dominicain protestaient à la suite du cardinal Cajetan. On n’admirera jamais assez la belle figure de la Vierge qu’ont cependant touchée les années et la douleur. Derrière elle et à droite, saint Jean, dans un geste d’inquiétude et d’affection, soutient l’épaule et le coude de la mère de Dieu, dont il sera désormais le fils et le protecteur. L’émoi est peint sur les traits nerveux et tirés de sa physionomie. A droite encore, Marie- Madeleine vraiment pénitente et déjà meurtrie par les mortifications, est à genoux selon la pose traditionnelle qui lui est réservée. A gauche, la plus proche de la Croix, une seule des saintes femmes, Marie Cléophas, mère de Jacques le Mineur (l’artiste a suivi strictement le texte de saint Jean, laissant de côté saint Matthieu et saint Marc), est penchée vers la Vierge et cependant regarde la Croix. Elle a les traits réguliers et calmes d’une jeune fille. Tout parle dans ce groupe et cependant on n’y sent aucunement le pathétique outré dans lequel tombent trop souvent des peintres désireux avant tout de produire de l’effet.

Les costumes de ces personnages sont ceux des grandes dames des châteaux de la Loire, mais ennoblis, stylisés. Leurs traits ne gardent que le souvenir de celles qui ont posé devant l’artiste, ils ne sont pas réalistes.

Au-dessus de ce groupe, le verrier a dessiné deux cavaliers à la figure éminemment distinguée, grands seigneurs montés sur d’élégants coursiers, portant leurs cornettes, insignes de leur haute situation. L’un d’eux, coiffé d’un turban, étale une barbe grise sur les fourrures de sa riche tunique. Le cavalier placé à sa droite est imberbe. Il porte une abondante chevelure sous sa toque emplumée. On dirait une jeune dame à la taille souple, si son costume, son pennon, n’étaient ceux d’un jeune gentilhomme. Le premier n’est autre que Joseph d’Arimathie ; le second, Nicodème, qui eut tant de peine à croire au mystère de la renaissance des âmes dans les eaux du baptême. La tradition picturale voulait qu’il fut représenté sous les traits d’un vieillard chauve et imberbe. Il n’en est pas de même ici. Grâce à leurs montures, ces deux cavaliers ont porté à Pilate la première nouvelle de la mort du Christ et sont revenus aussitôt, avant qu’on procède à la descente de croix.

Pourquoi à propos de Nicodème, le verrier a-t-il délaissé la tradition ordinaire ? Une pensée vient à l’esprit. N’a-t-il pas voulu complaire aux donateurs du vitrail, le seigneur et la dame de Montrelais, en faisant leurs portraits ? Derrière eux, sur les flancs d’un coteau bleuâtre, pareil à ceux d’Anjou ou du pays castelbriantais paraît un donjon coiffé d’un toit aigu ; il se dresse au-dessus des bois. Ne serait-ce pas une des demeures de ces hauts personnages ? Montrerais, Maure, le Plessis-Anger ou quelque autre de leurs propriétés ?

L’ATTESTATION de la MORT du CHRIST par les

DIVERS POUVOIRS ECCLESIASTIQUES et CIVILS

Jusqu’ici, nous sommes en face d’une représentation classique du drame de la Passion, que l’imagination élégante et souple de l’artiste rajeunit, grâce à d’heureux emprunts faits à la vie contemporaine et aux méthodes en vogue dans les ateliers. Portons maintenant les yeux sur l’autre moitié de la scène. Elle remplit à elle seule les deux travées de droite du vitrail. C’est dans cette seconde partie que l’originalité de l’artiste éclate avec le plus d’évidence. Il s’y inspire à la fois des données de la théologie et des représentations des mystères fort en honneur à cette époque sur les bords de la Loire.

« Notre foi est vaine, a dit saint Paul, si le Christ n’est pas ressuscité ». Mais la résurrection du Christ elle-même n’est pas démontrable, s’il n’est pas réellement mort. Il importe donc que son décès soit bien constaté. Voilà le point essentiel de toute apologétique chrétienne. Telle est l’idée centrale du vitrail de Montrelais ; vers elle convergent les détails des divers panneaux. Pas un instant, le peintre ne perd de vue l’heure capitale qui sépare le dernier soupir du Christ de sa descente de la Croix.

Or, nous sommes assurés du fait de la mort du Christ ; tous les pouvoirs humains et divins, ecclésiastiques et civils, l’attestent.

C’est à nous donner cette preuve testimoniale que l’artiste s’est appliqué, non pas en historien critique qui dissèque les textes évangéliques, mais à la manière d’un spectateur attentif des mystères que, de temps à autre, des troupes de figurants naïfs représentaient tour à tour dans chacune de nos bourgades [Note : En 1519, nous trouvons dans les Registres de la Chancellerie de Bretagne des lettres de rémission accordées à Pierre Le Serclier, laboureur, paroissien d'Oudon, pour homicide involontaire commis par lui, lorsqu’il se rendait à Ancenis pour voir jouer un mystère. B. 25, fol. 180] .

A la lumière de cette idée, examinons le travail du maître verrier, nous en verrons la puissante et théologique originalité.

Voici, au centre, assis sur sa haquenée, un personnage que sa mitre, ses vêtements violets, la housse même de sa monture, qui est violette, désignent comme un prélat. Il a presque tous les insignes épiscopaux, mais non la crosse, il ne tient dans sa main gauche qu’un simple bâton. Il représente l’Eglise qui, plus fortement que personne, atteste la mort du Christ : lui- même la proclame par sa main tendue, sa bouche ouverte. Il affirme, il rend témoignage.

Quel est, en définitive, ce personnage, Il semble que le Pape, avec sa tiare, ses vêtements blancs, serait mieux à cette place qu’un prélat : l’ordonnance générale du sujet le demande. Il n’est pas là cependant.

Le verrier a-t-il voulu placer en ce lieu d’évêque de Nantes ? Pas davantage. L’évêque de Nantes était alors Révérend Père en Dieu Louis d’Acigné. C’était un parent des donateurs de ce vitrail. Mais ce n’est pas lui. Louis d’Acigné était borgne de l’œil gauche [Note : Louis d’Acigné, chanoine de Tréguier, et simple clerc, fut nommé évêque de Nantes en 1532, avec dispense « super refectum corporis, panniculam in oculo habente ». EUBEL : Hierarchia Catholica Medii Œvi. Tome III, p. 270], il lui fallut obtenir dispense pour être ordonné. Notre personnage a les yeux bien ouverts. Louis d’Acigné eut porté la crosse, ce prélat n’a qu’un bâton. Un détail va nous révéler son identité.

Sa mitre est ornée de ses armes : un croissant vairé d’argent et d’azur. C’est le blason même des donateurs, les de Maure. Or, je trouve dans leur famille à cette même époque : Jean de Maure, protonotaire apostolique, recteur de Maure et de Guipry, oncle paternel du seigneur de Montrelais, celui qui a baptisé ses enfants. Inutile d’en chercher plus long : nous sommes en présence du recteur de Maure. En dépit de sa couronne de cheveux blancs, il n’est pas beau, mais il est parlant. Il remplit les fonctions de délégué apostolique. Il n’est pas évêque, il n’en a ni la crosse, ni l’anneau. Il accomplit son office de notaire, il constate la mort du Christ, comme autrefois les notaires de la primitive église dressaient procès-verbaux des passions des martyrs. Il est l’inspirateur du vitrail ; il en a fournit l’idée et peut-être le prix.

A sa droite, un cavalier de taille gigantesque, en grande tenue, moitié de cour, moitié guerrière, armé d’une lance, coiffé d’an chapeau orné d’une plume d’autruche, mais aussi de la salamandre verte, lève la main droite vers le Christ et prononce les paroles que saint Marc place dans la bouche du centurion Longin : Vere Filius Dei erat iste. Impossible de s’y méprendre : cette physionomie longue, encadrée dans un collier de barbe, au nez proéminent et accentué, c’est le roi chevalier, c’est François Ier , le roi très chrétien, le fils aîné de l’Eglise, dans la tenue qu’il revêtait, lorsqu’à Chambord, il passait en revue ses gardes. C’est à cause de cette qualité de roi très chrétien que l’artiste lui réserve l’honneur de proclamer la divinité du Christ [Note : Le vitrail de Montrelais constitue un document original susceptible d’enrichir l’iconographie de François Ier. Il est demeuré inconnu à MM. Maumené et d’Harcourt qui ne l’ont pas signalé dans leur Iconographie des rois de France, de saint Louis à Louis XIII. Paris, in-8°, 1928].

A gauche du délégué apostolique, un reître trapu aux larges épaules, tassé sur son cheval, une forte jambe appuyée sur un solide étrier, coiffé d’une toque violette emplumée, barbe et moustache blanches aux mèches rudes et farouches, le menton accentué, c’est Charles-Quint, le chef du saint Empire Germanique. Le portrait est plus symbolique que réaliste, mais il est impossible de se tromper sur l’identité de ce personnage.

Pouvoirs civils et ecclésiastiques se trouvent assemblés dans ce panneau pour attester la mort du Christ ; ils rappellent, à la manière d’un metteur en scène de mystères, que les Apôtres, Pilate, le centurion, constatèrent successivement la mort du Sauveur.

Il y a mieux encore, l’auteur a conduit au pied de la croix des témoins plus inattendus : la Synagogue et le Grand Turc lui-même. La Synagogue est à cheval, la tiare d’Aaron sur la tête, jeune et vieille à la fois ; jeune par les traits, vieille par les cheveux blancs qui l’encadrent. Derrière elle, un castel ruiné, symbole de la fin de son règne. Elle ne regarde pas le Christ, de peur de le reconnaître, elle tourne les yeux vers l’Islamisme : toutefois, elle connaît bien le supplicié du Calvaire, car elle le montre du doigt à son capital ennemi.

Sabre au clair, monté sur un cheval fringant, Soliman est là en personne sous la figure d’un vieillard à barbe blanche, la tête ornée d’un turban solennel que décore un croissant doré. Le front courbé, il voit, sans doute, le Christ mais ne proclame pas sa divinité. Tel est bien le double rôle du Judaïsme et de l’Islamisme : ils proclament la mort du Christ, mais non pas sa divinité.

Derrière ces personnages de premier plan, un groupe de grands officiers de la couronne, casques en tête, lances au poing. Chacun de ces visages est vraisemblablement un portrait. Il nous est malheureusement impossible de les identifier, faute de points de repère ou de comparaison. Aucun d’eux n’offre de blason à l’exemple de Jean de Maure. D’un autre côté, où pourrait-on rencontrer des dessins analogues, à cette époque ? Les livres d’heures qui en contenaient jadis sont rares. D’autre part, les Clouet n’avaient pas encore entrepris l’œuvre de portraituristes qu’ils ont continuée sous les règnes des Valois.

Portrait encore, ce personnage que nous apercevons, campé de dos et de profil, coiffé d’un feutre emplumé, la main droite appuyée sur une hallebarde, la gauche serrée sur une rapière. Il n’a point l’allure militaire du centurion, c’est un campagnard, mais non pas un bedeau vulgaire. Il a peut-être payé pour figurer en aussi illustre compagnie en qualité d’introducteur des majestés couronnées de la Cour européenne. Quel est-il ? Jean Rochereul de Bonbusson, qui fut connétable de Nantes, ou René Le Bel de la Jaillère dont, à la même époque, la sœur et le beau-frère se firent peindre dans les vitraux de la chapelle de la Rochefordière en Ligné ? Détail susceptible d’appuyer ce rapprochement, le fils et la fille de René Le Bel baptisés à Chapelle-Saint-Sauveur portent les mêmes prénoms, Hélène et Claude, que la donatrice de ce vitrail et son fils aîné. Mais, peut-être aussi, ce suisse important n’est-il qu’un notable de Montrelais ?

L’auteur de ce vitrail n’était point ignorant des études de l’antiquité. A l’exemple des artistes italiens, il eut su peindre d’après des modèles classiques. Dans le panneau consacré à la Synagogue et à Soliman, il a placé comme huissier appariteur un légionnaire romain casqué, armé, la main appuyée sur son bouclier, tel que les archéologues d’alors les représentaient dans leurs in-folio. On retrouve çà et là ce légionnaire dans les peintures consacrées à la Passion par les primitifs.

Tous ces groupes sont vivants et se pressent d’une vive allure vers la croix. Instinctivement, le regard se porte sur eux. Nul doute, c’est cette partie de son œuvre que l’imagination de l’artiste a caressée avec le plus d’amour.

Un mot maintenant de la partie supérieure du vitrail. Consacrée à la Résurrection, elle est d’une importance secondaire.

Dans le lobe supérieur, à la pointe de l’ogive, le Christ sort glorieux d’un tombeau, véritable sarcophage semblable à ceux que l’on trouvait alors dans la chapelle de saint Hermeland. Il est enveloppé d’un suaire lumineux et vert. Quatre gardes l’environnent ; deux sommeillent, mais deux veillent les yeux bien ouverts. Les uns sont en costumes romains, les autres en habits civils ou communs à l’époque. Dans les autres lobes, quatre anges aux traits féminins soutiennent les attributs de la Passion.

D’autres artistes ont-ils traité de la même manière, en s’inspirant des actualités et des personnages contemporains, le drame de la Passion ? Nul doute, la chose est certaine. Les vitraux du XVIème siècle sont remplis de portraits. Les personnages qui y figurent ne présentent aucune couleur locale. Mais ce qui distingue le vitrail de Montrelais, ce n’est pas le plus ou moins grand nombre de portraits ou d’allusions contemporaines qu’on peut signaler dans sa composition, c’est l’habileté, le savoir-faire théologique et apologétique, avec lequel l’artiste a utilisé ces figures d’actualité pour les faire rentrer dans le cadre de son sujet. Peu de peintres ont obtenu une si belle réussite en usant des mêmes moyens. Nous en avons vainement cherché un autre exemple dans les recueils de gravures, dans les histoires de la peinture sur verre. Jusqu’à preuve du contraire, nous considérons le vitrail de Montrelais comme unique en son genre.

Il est un tableau célèbre qui rappelle certaines de ces caractéristiques : ce sont les fameuses Noces de Cana de Paul Véronèse. Dans cette vaste composition, on retrouve, çà et là, au milieu des Apôtres, François Ier, Charles-Quint, Soliman et bien d’autres personnages appartenant à la Société européenne. On y voit même Véronèse donnant la réplique musicale au Titien. Mais cette toile est de 1562, postérieure de trente ans au vitrail qui nous occupe. Œuvre de haute fantaisie, elle n’a point la portée rationnelle et apologétique de celle du maître verrier breton.

S’il faut chercher à quelle source il a puisé son inspiration, nous nous tournerons moins vers les œuvres picturales antérieures, que vers les représentations des mystères contemporains dont les auteurs cherchaient dans la théologie et l’évangile la trame de leurs drames, tout en donnant à leurs acteurs les costumes, et même les traits, des personnages qui vivaient sous leurs yeux.

Les DONATEURS du VITRAIL.

Notre tâche n’est pas encore achevée. Le tableau de la Passion

repose sur un

entablement architectural qui abrite entre diverses colonnes, toute une lignée

de donateurs. Il s’agit d’établir leur identité.

Un premier élément, sous ce rapport, nous est fourni par le vitrail lui-même. L’histoire et les archives de la seigneurie de Montrelais nous en fourniront d’autres.

Un homme d’âge mur, à genoux, est présenté à Dieu par un religieux dominicain ; derrière lui, une dame coiffée à la mode de la reine Claude ; à leur suite, trois figures : celle d’un jeune homme, nommé Claude, que protège l’évêque de Besançon ; une jeune fille que domine l’austère figure du Précurseur ; en dernier lieu une enfant qu’aucun saint n’abrite. L’artiste n’a pas trouvé l’espace suffisant pour tracer les traits du protecteur de cette dernière, ou bien il n’a pas jugé à propos de le lui accorder.

Evidemment, ces figures rappellent les traits du donateur et de la donatrice, ainsi que de leurs trois enfants dont l’un s’appelait Claude, l’autre Jeanne.

Demandons maintenant à l’histoire de Montrelais de nous fournir de plus amples éléments d’information.

Le 11 novembre 1623, une grande dame se présentait à la porte de l’église de Montrelais, c’était Louise de Maure, veuve de Gaspart de Rochechouart de Mortemart, dame du lieu et d’une vingtaine d’autres seigneuries bretonnes. Elle est bien connue dans les chroniques du règne de Louis XIII, elle l’est plus encore par ses petites-filles : Mme de Montespan, Mme de Damas-Thianges et Mme l’abbesse de Fontevrault. Elles ont rempli le siècle de Louis XIV de la renommée de leur esprit. Qui n’a entendu parler de l’esprit des Mortemart ?

Louise de Maure était accompagnée d’un conseiller à la Cour des Comptes, de deux notaires chargés de consigner les dépositions des témoins susceptibles d’établir ses droits honorifiques dans les églises et les prérogatives de ses fiefs. Elle n’était plus jeune. Parisienne depuis de longues années, elle n’avait pas visité ses terres depuis son enfance. Elle redoutait que nombre de ses droits ne fussent tombés en désuétude ou n’eussent été usurpés par quelque ambitieux vassal.

Lorsqu’elle parut à Saint-Pierre de Montrelais, le recteur et ses prêtres s’acheminèrent avec la croix et la bannière au-devant d’elle : c’était l’heure de la grand’messe. Ils la conduisirent au banc seigneurial au chant du Te Deum. Le saint sacrifice terminé, Louise de Maure et ses hommes de loi s’approchèrent du grand autel. Ils observèrent en la principale vitre trois bannières d’armes : la première de Maure « de gueules au croissant- montant vairé d’argent et d’azur », la seconde, de Montrelais « bandé d’or et d’azur », la troisième de Maure « écartelé de Navarre, contre écartelé d’Evreux, le tiers du Plessis-Anger, le quart de Rohan, et sur le tout de Milan ».

Au bas du vitrail, Louise de Maure leur montra les figures que nous y voyons encore et leur apprit que c’étaient les portraits de ses aïeux : François de Maure et Hélène de Rohan, sa femme ; ayant à leur suite, Claude de Maure, aïeul de ladite dame et deux filles issues de leur mariage : Jeanne, mariée en 1538 à Jean de Quellenec, baron du Pont-l’Abbé, et Françoise, femme de Jean du Guiny de la Garoulaye.

Impossible d’en douter, nous sommes en présence des donateurs du vitrail. Leurs effigies subsistent toujours, leurs armes ont disparu ; un recteur peu artiste, à demi-vandale, trouvant trop vaste la maîtresse vitre de son église, en a détruit le panneau inférieur qu’il a remplacé par une muraille, recouverte d’une misérable boiserie [Note : A quelle date eut lieu cette mutilation ? On pourrait croire que ce fut au début du XVIIIème siècle. A cette époque l’église de Montrelais subit de profondes modifications. La grande nef fut construite. Une sorte de rétable avec colonnes de marbre noir fut accolé au fond de l’abside encadrant le vitrail qui nous occupe. Est-ce le moment où furent supprimés les panneaux inférieurs de celui-ci ? C’est possible, mais la découverte d’un marché passé entre le recteur et la municipalité de Montrelais d’un côté, et le sculpteur Barrème, d’Ancenis, de l’autre, nous fait croire que cette mutilation n’eut lieu que sous le règne de Louis-Philippe, ou fin de la Restauration. A cette époque, les colonnes de marbre qui étaient accolées au chevet même furent placées au-dessus de l’autel de manière à former le baldaquin qui le décore. Le chœur fut exhaussé et orné d’une boiserie. Barrème était un bon sculpteur. Il a laissé sous ce rapport d’excellents travaux. Montrelais possède quatre statues sorties de son atelier d’Ancenis, en 1835. Mais il n’était ni architecte, ni archéologue. Il était, par contre, de son siècle, c’est-à-dire, d’un temps où tout ce qui rappelait le Moyen Age ne méritait pas d’être conservé. Il fit disparaître le panneau inférieur du vitrail. Quant aux armoiries qui décoraient le vitrail, elles subirent plusieurs modifications ou suppression au cours des siècles. Celles des de Maure furent remplacées par celles des Cornulier leurs successeurs. A leur tour, en 1791, les blasons des Cornulier furent arrachés des vitraux par le recteur constitutionnel M. Maurand, pour obéir aux ordres de la Constituante. Il paya dans ce but 15 livres que la municipalité lui remboursa, le 25 mai 1791. Il dépensa trois livres pour faire gratter les tuffeaux qui portaient également trace d’armoiries autour de l’église. En 1813, les vitraux furent réparés et subirent évidemment de nouvelles mutilations. Voici, à titre documentaire, le devis des travaux envisagés, par M. Barrème et proposés par lui à M. Brossaud, curé, et à la municipalité de Montrelais : « Pour placer les quatre colonnes sur l’autel, faire quatre courbes enrichies de feuillages, d’ornements et surmontées d’une boule, d’une croix, une corniche cintrée de l’ordre corinthien, ornée de médaillons et rosaces dorés, une grande gloire dorée placée entre les quatre courbes, un tabernacle orné de sculptures dorées, un tombeau ayant un médaillon doré au milieu, un marchepied à parquet, enfin peindre et dorer tout le rétable convenablement. Prix : 3000 francs, à condition qu’on lui fournira des charpentiers et les outils nécessaires, tels que cordages et chèvres, gratuitement ». M. Barrème, artiste demeurant à Ancenis a fait cette estimation].

Examinons ces physionomies vétustes, et rappelons quelques traits de leur lointaine histoire.

François de Maure vit le jour à la fin de mars 1497 ; sa naissance coûta la vie à sa mère, Marie Anger, dame de Montrelais. Son père, craignant qu’on ne voulût supprimer ce fragile enfant, l’enferma avec ses nourrices au sein de son château de Maure, non loin de Ploërmel, avec défense de le montrer à qui que ce fût. Tant de précautions inquiétèrent l’oncle de cet enfant, Jean Anger du Plessis. Il s’en plaignit au roi ; il redoutait que si l’enfant venait à mourir, il ne lui en fut substitué un autre, au grand dommage de ses espérances héréditaires.

C’est cet enfant, devenu grand et père de famille à son tour, que présente à Dieu dans un geste bénisseur un saint religieux habillé de blanc, saint Dominique, croyons-nous, qui appuie familièrement la main sur son épaule. Mais pourquoi lui a-t-on donné pour protecteur un dominicain et non saint François dont il portait le nom ? Nous ne saurions l’affirmer avec certitude, mais nous sommes enclins à croire qu’il portait les deux noms de François et de Dominique, en souvenir de sa mère ou de sa grand’mère, membre de l’un et l’autre Tiers-Ordres. Sa grand’mère maternelle fut une grande bienfaitrice des Dominicains de Nantes ; ses générosités permirent de reconstruire leur dortoir ; elle choisit pour exécuteur testamentaire Frère Tristan Dollo, grand inquisiteur en Bretagne. François de Maure, de son côté, avait une vive affection pour les Jacobins ; il fit baptiser son fils Claude par le bienheureux Yves Mahieuc, évêque de Rennes et religieux dominicain.

François de Maure épousa en 1513 Hélène de Rohan de Landal, fille du grand-maître de Bretagne ; le mariage eut lieu en présence du baron d’Ancenis, le maréchal de Rieux. Le jeune époux était fier de sa femme. Par elle, il se vantait, sans le moindre mensonge, d’être parent des rois de France et de Navarre, d’être descendant de Saint Louis, des comtes d’Evreux, des Visconti de Milan. C’est une longue histoire généalogique, vieille de près de trois siècles, que racontait le troisième blason que Louise de Maure fit déchiffrer à ses notaires dans l’église de Montrelais et dont maintes fois, elle leur montra les rébus héraldiques au cours de sa promenade à travers les diocèses bretons [Note : Nous empruntons ces détails à l’Histoire généalogique de Bretagne du P. du Paz. Aux Grandes Châtellenies de Haute-Bretagne de M. Guillotin de Corson, et surtout à l’opuscule de ce dernier intitulé : Les seigneuries de la Comtesse de Maure dans la Haute Bretagne en 1623, paru dans la Revue de l'Ouest en 1887].

Hélène de Rohan donna trois enfants à son mari. L’aîné fut ce Claude que protège de sa crosse l’évêque de Besançon. Il fut baptisé à Maure, le 31 août 1521, par le saint évêque de Rennes, Yves Mahieuc. Il eut pour parrain Claude de Rieux, baron d’Ancenis. Tous ces Claude tiennent leur nom de la première femme de François Ier, fille d’Anne de Bretagne, dont le peuple rappelle le souvenir, quand il vante le parfum des prunes de la reine Claude.

Derrière ce fils, nous voyons sa sœur cadette, la future dame du Pont l’Abbé. En dernier lieu, apparaît le profil d’une fillette de dix ans à peine, Françoise de Maure, que baptisa son oncle le protonotaire du Saint Siège, le recteur de Guipry en 1525. Mariée à M. du Guiny de la Garoulaye, elle mourut à trente ans en 1555.

Impossible d’attribuer à d’autres donateurs l’érection d’un aussi magnifique vitrail. Seuls ils étaient seigneurs de Montrelais en 1535. Six ans plus tard, Hélène de Rohan était morte, et son mari avait convolé en de nouvelles noces avec Jeanne de la Chapelle, qui ne pouvait revendiquer les armes dont nous venons de parler. Cette seconde épouse ne lui donna, d’ailleurs, aucun fils du nom de Claude.

Montrelais ne possédait pas que cet unique vitrail. Il en comptait au moins trois autres. Le temps les a détruits peut-être, mais la main des hommes est, sans doute, plus responsable de cette perte que l’effort des siècles.

Dans la chapelle de la Vierge était une verrière consacrée au mystère de l’Annonciation. Si l’on en croit un sous-préfet d’Ancenis qui régit l’arrondissement vers 1840, M. Grolleau, il était encore possible d’y apercevoir une Vierge portant en son sein l’image de Jésus-Christ en croix. Cette Vierge n’a pas disparu ; elle s’élève vers le ciel et porte dans son sein un Christ, non pas en croix, mais dans la pose d’un Christ au tombeau, les deux bras croisés sur la poitrine. On montre encore à Sainte- Marie de Pornic une statue de la Vierge qui servit longtemps de tabernacle. L'inspiration de ces deux thèmes artistiques sort d’une même racine : un peu plus de naïveté dans l’un que dans l’autre en fait la seule différence.

On peut lire dans les banderoles que tiennent des anges autour de la Vierge, des fragments du Magnificat, du Te Deum, et quelques vers français en l’honneur de Marie, mère et pucelle, qui défient toute orthographe. Il nettera hune.... Dessouz le firmamant ........ Quelle sera mère et pucelle ...... après enfantemant [Note : Un premier ange à gauche habillé de vert porte un phylactère où on lit : Te æternum. Un second, au-dessous, vêtu de violet fait lire : Laudamus ; à droite, un troisième, rose, porte : Confitem. ; un quatrième vêtu de rose tient ces mots : omnis terra. Deux personnages occupent les lobes du centre. Le premier à gauche, portant chape noire, tient l’inscription française que nous avons transcrite ci-dessus. Le second à droite, vieillard au vaste chapeau brun, orné de coquilles jaunes, rappelle un pèlerin de saint Jacques de Compostelle. Il tient en main une inscription latine tellement effacée qu’on n’y discerne plus que les mots suivants.... cum de peccatis ......... vos mentionem facio. Il y avait en l’ancienne église de Montrelais une chapellenie de saint Jacques].

Le chœur de l’église offrait en 1623 un second vitrail. On y voyait les armes du cardinal Hugues de Montrelais « bandé d'or et d'azur », surmontées d’un chapeau cardinalice. Elles ont disparu. Cette fenêtre devait abriter un vitrail dédié à saint Christophe, porteur de l’Enfant divin. Il n’en subsiste que de faibles vestiges au sommet de l’ogive [Note : David jouant de la harpe à droite : à gauche un vieillard presque nu, tenant un bâton. Au-dessus, un vieillard solennel bénissant de la main droite ; il porte autour du cou une double étole croisée].

M. Grolleau signale encore un quatrième vitrail consacré à saint Sébastien. Il se trouvait dans le bas-côté droit de la croix, où se voit encore, sur l’autel, la statue de ce saint. On chercherait vainement la trace de cette verrière.

Disparu également un document, d’un autre genre, mais non moins précieux, dont le même sous-préfet constata l’existence au cours d’une tournée d’inspection dans les archives de la Mairie. C’était un livre de comptes daté de 1536 concernant la construction de l’église. Il tombait en poussière. M. le sous- préfet ne discernait plus que deux lignes d’écriture au bas de chaque page. Depuis lors, ce volume a cessé d’exister. Regrettons-le : il nous eut révélé les noms des architectes et surtout ceux des maîtres verriers qui décorèrent Montrelais de si somptueux vitraux. Quels étaient-ils ? Italiens ou Français ? Tourangeaux ou Bretons ? A nos yeux, ils étaient Français et Bretons.

Qui sait même s’ils n’ont pas fait cuire leurs verres dans les fours qu’alimentaient les chênes des forêts de Belligné ou d’Ancenis ? Les sires de Rieux veillaient avec soin sur l’industrie du verre dans leur baronnie d’Ancenis. Ils avaient installé dans chacune de leurs forêts des gentilhommes verriers auxquels, en retour d’un ou deux faix de verre livrés chaque année, soit à Ancenis, soit à Rochefort-en-Terre, ils permettaient de couper dans leurs taillis tous les rondins nécessaires à l’entretien de leurs fours. Mais ces verriers poussaient-ils l’exercice de leur métier jusqu’à fondre de véritables pièces artistiques ? Nous ne saurions l’affirmer. Une seule chose nous incline à le penser : l’existence des magnifiques verrières qui à Ancenis ornaient les églises des Cordeliers et de Saint-Pierre, qui, hélas ! ont été détruites lors de la Révolution. Quoi qu’il en soit, les modestes notes laissées par M. Grolleau nous permettent de mesurer l’œuvre de destruction qui s’est accomplie à Montrerais depuis près de quatre-vingt-dix ans.

Devra-t-elle continuer ? Faudra-t-il abandonner à son malheureux sort le dernier survivant des merveilleux vitraux qui décoraient cette modeste église de campagne ? Non, évidemment, ni le gouvernement, ni le département, ni la commune de Montrelais ne s’y résigneront.

Au surplus, il ne s’agit pas pour l’instant de restaurer le vitrail lui-même. C’est chose faite et bien faite. Les deux panneaux inférieurs dans les travées de gauche, ornés l’un des armes des Saint-Pern, l’autre d’une sorte de Mater Dolorosa, rappellent cette restauration ; elle eut lieu en 1874. Elle fut exécutée par M. Henri Hélie, peintre verrier à Nantes, grâce à la générosité de Mme de Saint-Pern, née de Cornulier. Il s’agit aujourd’hui de remettre en état les meneaux qui soutiennent la verrière. En 1914, M. le Maire de Montrelais signalait la nécessité de leur réparation. Depuis lors rien n’a été fait. Faut-il attendre qu’ils tombent à terre pour qu’on s’inquiète du sort de ce vitrail, legs d’un passé glorieux ?

Mais nous croyons qu’une bonne restauration devrait aller plus loin. Qu’on nous permette d’exprimer ce vœu ! Lorsque François de Maure et Hélène de Rohan posèrent devant l’artiste qui nous a laissé leurs portraits, ils s’agenouillèrent sur leurs prie-Dieu, ils revêtirent des robes ornées de leurs blasons ; ainsi le voulait la mode du temps. Ne se trouvera-t-il pas en France ou en Bretagne un de leurs descendants pour leur rendre les prie-Dieu et les robes armoriées dont les a privés le temps ou quelque recteur peu soucieux de l’histoire et de l’art ?

Je prie, pour ma part, Louise de Maure, dame de Mortemart, de retrouver l’un ou l’autre de ses petits-fils et de les conduire à Montrelais, pour qu’ils rendent à leurs ancêtres ce léger service.

(A. Bourdeaut).

© Copyright - Tous droits réservés.