|

Bienvenue ! |

NOTICE SUR L'HISTOIRE LOCALE et L'EGLISE DE MERLEVENEZ |

Retour page d'accueil Retour page "Ville de Merlevenez"

I. — UN MOT D'HISTOIRE LOCALE.

Traversé du nord-est au sud-ouest par une voie romaine secondaire, qui reliait Landévant à Blavet (Port-Louis), en passant par l'important centre gallo-romain de Nostang, le territoire de Merlevenez a été arpenté et habité dès les temps les plus anciens. Démembré des deux vieilles paroisses de Plou-Vénéac (Kervignac) qui le limite au Nord et de Plouhinec qui le borne au sud, ce territoire s'étire de Nostang à Riantec en une bande étroite, sorte de botte, se terminant en talon entre les villages de Kermorvant et de Kerplévert. Il a une superficie d'environ 1.700 hectares ; il s'appelait primitivement et jusqu'en 1422, Trévalsur, Trévalsun ou Treff-Varsin, du nom du village, situé à un kilomètre au sud-ouest du bourg actuel, qui en fut le premier chef-lieu.

Merlevenez dépendait du domaine ducal d'Hennebont et de l'ancienne seigneurie de Nostang qui en formait la partie méridionale. Selon toute vraisemblance, dès le haut Moyen Age, ce fief appartenait à un membre de la famille des comtes de Bro-Erec nommé Rudalt, Ruault, Rouzaud ou Raoul. Il s'appelait encore « doar Raulet » au milieu du XIXème siècle. Ce personnage a laissé son nom au moulin à eau voisin de Nostang : « melin Raude » (démoli par les Allemands en 1942) et, jusqu'à la Révolution, tout l'actuel canton de Port-Louis s'est appelé « terre Rouzaud ou Rouault ».

Les seigneurs de Kermadio en Kervignac possédaient un beau domaine en cette ancienne trève de Trévalsur, devenue paroisse à une date inconnue mais très reculée. Ce que l'on sait, c'est que le siège de la paroisse se trouvait jadis au village même de Trévelsun où avait été édifiée une chapelle devenue église, avec un cimetière attenant et un presbytère.

Un duc de Bretagne, que nous pensons être Conan III dit Le Gros (1118-1148), à moins que ce ne soit Rudalt, descendant des comtes de Bro-Erec et apparenté à la famille ducale, s'unit aux seigneurs de Kermadio pour donner une partie de leurs biens de Trévelsun aux chevaliers du Temple ou Templiers, plus connus en Bretagne sous le nom de « menahed ru : les moines rouges » à cause de leur habit. Ils leur construisirent sur une butte à un kilomètre à l'est du siège paroissial un important établissement comprenant chapelle, cloître et vaste enclos, en un mot « un grand et beau prieuré ». Les moines dénommèrent ce lieu « Bré-leuiné : la colline de la joie », en souvenir de la cité sainte de Jérusalem : « Mont-Joie », délivrée par les Croisés en 1099 et où leur Ordre avait pris naissance en 1118, dans les dépendances du Temple de Salomon. Ce nom a fait fortune puisqu'il est demeuré, bien que déformé, attaché à ce lieu. Quoiqu'on ait dit, les formes anciennes, dès 1367, sont là pour le prouver, Merlevenez ne peut vouloir dire autre chose que : « butte de la joie ».

Existait-il en ce lieu de passage un temple dédié à une déesse-mère et remontant à l'époque gallo-romaine ou un sanctuaire chrétien datant de l'implantation des Bretons en Armorique aux Vème-VIème siècles ? C'est fort possible. Roger Grand a cru découvrir dans les substructions de l'église actuelle des vestiges d'une construction du XIème siècle, sinon antérieure. En toute hypothèse, la première chapelle des Templiers n'a pu être édifiée qu'après la fondation de cet ordre militaire et son apparition en Bretagne vers 1130-1140.

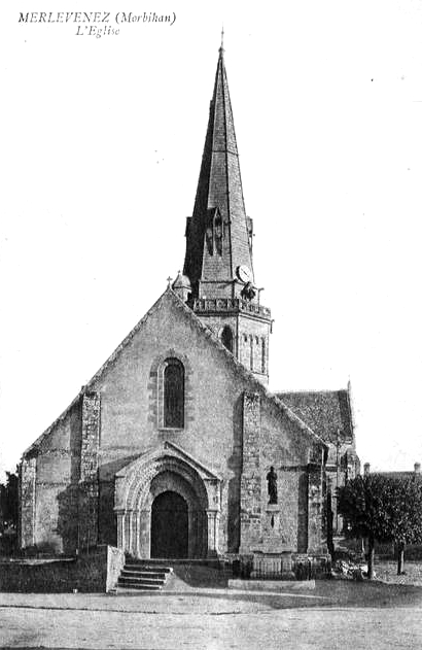

II. — L'EGLISE DE MERLEVENEZ.

SON ASPECT.

A) Epousant le plan de l'édifice actuel, la chapelle construite en cet endroit par les Templiers vers le milieu du XIIème siècle était beaucoup plus simple et se terminait vraisemblablement par un chevet semi-circulaire, comme nombre de sanctuaires du temps : Saint-Gildas-de-Rhuys, Saint-Cado-en-Belz... Au chevet se trouvait le cloître, qui communiquait avec la chapelle au moyen de trois portes, dont les absidioles du transept pourraient être des vestiges. En tout cas, le champ contigu au chevet a conservé le souvenir de ce cloître ; on l'appelle encore « park er-hloestr : le champ du cloître ». Le domaine attribué aux Templiers s'étendait vers l'est et comprenait le pourpris de l'actuel presbytère où se trouvait situé le couvent des religieux.

Pour bâtir la chapelle de leur couvent, les moines-chevaliers eurent recours, selon toute apparence, à des ouvriers du pays de la Loire : angevins ou manceaux. Ceux-ci réalisèrent un bel édifice avec façade ouest à pignon, mais sans portique ouvragé ; nef simple, sans doute à arcades de bois ; grand toit couvrant à la fois nef et bas-côtés ; chœur peu profond se terminant en cul-de-four ; tour lanterne surmontant la croisée du transept. Pour compléter l'éclairage du vaisseau, ils avaient aménagé dans les murs d'étroites et hautes ouvertures, ébrasées vers l'intérieur en forme de meurtrières. On peut encore les voir dans le chœur et le collatéral nord.

Une fois bien établis à Merlevenez et dotés de biens importants, les chevaliers du Temple, devenus de véritables seigneurs, jugent bientôt ce bâtiment trop modeste. Ils songent à le remanier sérieusement et pour mener à bien l'entreprise, ils font appel à des spécialistes de la construction et de la décoration.

B) Fin du XIIème début du XIIIème siècle, ils font venir des artistes du Poitou ou de la Saintonge, habiles sculpteurs de pierre, qui avaient réalisé, dans leur pays d'origine, les admirables façades, brodées comme des tapisseries, que l'on y trouve. Sans doute ceux-ci avaient-ils déjà travaillé à l'église Saint-Aubin de Guérande, qui présente beaucoup d'analogies avec celle de Merlevenez. Celle-ci leur est redevable de ses deux superbes porches ornés, de sa décoration abondante et variée, tant extérieure qu'intérieure. Ils commencent par surélever les murs des collatéraux ; ils disposent les cinq travées de la nef avec leurs hautes arcades en tiers-point reposant sur des piles cruciformes élancées, aux chapiteaux ouvragés ; ils prévoient, au sommet, des supports pour la pose d'une voûte qui ne sera jamais faite. Ils rehaussent également et prolongent le chœur, le terminant par un chevet plat où l'on a percé, à l'époque gothique, une grande baie à meneaux flamboyants d'un dessin très pur. Pour donner du jour à la bâtisse ainsi transformée, ils ouvrent des baies plus larges à côté des premières ; on les remarque au pignon ouest, dans le mur sud du chœur et dans celui du collatéral nord. Une gravure de 1847, due à Gayot-Délandre, représente au bas-côté méridional ces mêmes fenêtres romanes qui ont été modifiées maladroitement par la suite. Sous l'inspiration du maître d'œuvre, l'édifice primitif prend fière allure et forme un vaisseau svelte et harmonieux.

SA DECORATION.

Si l'on considère attentivement la décoration, on s'aperçoit qu'elle est riche, très variée et répandue à profusion. Elle constitue, au dire de Roger Grand « la particularité la plus frappante, d'une variété d'inspiration, d'une vigueur d'exécution qu'on chercherait vainement en Bretagne ». On y trouve :

A) La décoration géométrique, représentée par la crossette d'angle, l'étoile à plusieurs rayons offrant l'aspect de fleuron étoilé, la dent de scie aux voussures des baies, ce qui dénote une influence normande, l'ove, etc.

B) La décoration animée qui s'inspire :

1° de la flore : palmettes ornant les tailloirs ; feuilles d'acanthe et diverses feuilles aquatiques ; fleurs d'arum ou à plusieurs pétales rappelant le lys et la marguerite, sur les corbeilles des chapiteaux.

2° Elle s'inspire aussi de la faune : l'aigle et le boeuf, belette et hermines, ours poursuivant un homme qu'il attrape par la jambe (chapiteau du bas-côté nord), têtes de béliers garnissant les angles de certains chapiteaux, monstres effrayants.

3° La représentation de la figure humaine y tient une large place : têtes plates, masques grimaçants, figure amplifiée et caricaturale (chapiteau du croisillon nord), homme accroupi croisant les mains sous les cuisses et faisant office de cariatide, acrobate la tête en bas, soutenant, un tailloir, avec ses jambes retournées.

4° La mythologie n'est pas absente : sirène accroupie, les bras levés, tirant de chaque côté ses longs cheveux tressés ; centaure sagittaire visant de son arc un dragon qui darde vers lui une langue acérée.

5° L'iconographie médiévale s'y trouve représentée : martyre des saints Simon et Laurent (chapiteaux du fond, côté nord, et du milieu, côté sud), réédité au sommet des colonnettes du porche méridional.

6° Le démon lui-même entre en scène. On le voit à l'angle d'un chapiteau du collatéral nord avec son front cornu, ses oreilles en pointe, son regard haineux. Au dernier pilier sud, il est représenté sous la forme d'une grosse tête, aux yeux féroces, à la bouche énorme et édentée, qui engoule un être humain ; c'est l'image expressive de l'enfer engloutissant les damnés.

7° Pour compléter ce catéchisme populaire historié, on trouve, traité sur les chapiteaux de la nef, côté nord, le thème des péchés capitaux. L'ivrognerie et l'avarice sur la première pile près de la. porte du clocher : l'intempérant, c'est un homme affalé par terre, une grande bouteille entre les jambes ; l'avare, c'est le riche serrant avidement un sac d'argent et détournant la tête d'un miséreux qui le sollicite. La colère exprimée par une rixe ; la paresse ; l'orgueil sous la forme du penseur de Rodin dont la tête est dévorée par un monstre, se remarquent sur le second pilier. A la troisième pile sont figurées l'envie et la luxure, celle-ci rendue par la scène biblique de la femme de Putiphar s'efforçant de séduire Joseph qui s'enfuit. Cette galerie des vices est présidée par la figure du sarcastique Satan.

Comme l'écrit si justement Roger Grand : « La sculpture de l'église de Merlevenez offre une sorte de raccourci de la décoration romane représentée par des spécimens ; on dirait aujourd'hui : une foire d'échantillons ». On serait tenté de penser que les sculpteurs y ont prodigué leurs modèles afin de faire de la propagande pour leur art dans le pays.

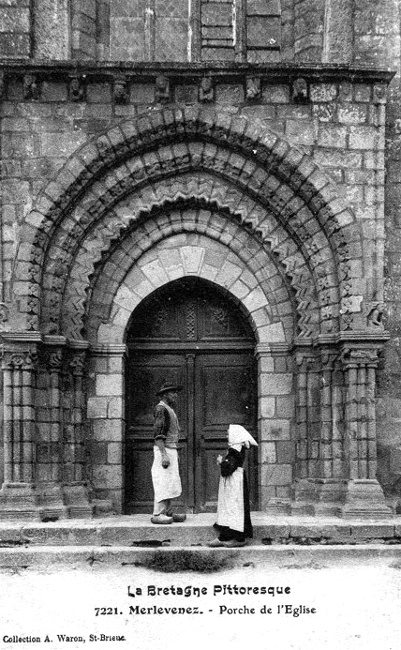

SON PORTAIL ROYAL.

Mais l'ouvrage le plus digne d'attention, laissé par les artisans étrangers, est sans contredit, avec les chapiteaux de la nef, le portail méridional, appliqué contre le mur de fond du croisillon. Comme celui du pignon ouest, il se compose de quatre voussures en tiers-point reposant sur des colonnettes latérales à chapiteaux décorés de masques et de scènes animées. Les claveaux des archivoltes sont ornés des mêmes bâtons rompus, dents de scie, fleurs à pétales multiples que l'on observe au portail ouest. Les chapiteaux reproduisent certains sujets de l'intérieur, tel le martyre des saints Laurent et Simon. Cet ensemble décoratif qui constitue, dirait-on, un condensé de l'œuvre entière, est, écrit Roger Grand, « le plus remarquable que l'architecture romane nous ait laissé dans ce genre en Bretagne ». Malheureusement, le matériau employé, granit à gros grains de la région, est trop friable pour défier les siècles en affrontant pluies et vents de la côte, chargés d'embruns.

Le portail « royal », dont nous venons de parler, devait servir d'entrée aux seigneurs fondateurs qui avaient, semble-t-il, dans ce croisillon sud, leur chapelle privative, leurs enfeux. Les pierres tombales que l'on y a découvertes paraissent remonter aux XIIème-XIIIème siècles à en juger par les croix frustes qui y sont gravées ; elles ont dû recouvrir les restes de Templiers ou de chevaliers ensevelis en ce lieu. Contre le mur occidental du bras de croix fut aménagée, à l'usage des seigneurs, une tribune particulière qui devint par la suite tribune d'orgue.

A la suppression, en 1312, de l'Ordre des Templiers, par le pape Clément V sur l'intervention du roi Philippe Le Bel, les biens que ces religieux possédaient à Merlevenez furent dévolus à l'évêque de Vannes, Jean Le Parisy qui érigea leur chapelle en église paroissiale et y transféra, de Trévelsun, le siège de la paroisse. L'église resta sous le vocable primitif de Notre-Dame-de-Joie, tandis que la paroisse prenait semble-t-il pour patron celui du couvent. Saint Jean-Baptiste était le grand protecteur de l'Ordre des Chevaliers et des Hospitaliers de Palestine.

SON CLOCHER OCTOGONAL.

Depuis le départ des Templiers, divers travaux ont été entrepris à l'église de Merlevenez, mais la campagne des XIIème-XIIIème siècles devait demeurer la plus marquante.

Cependant, le clocher, reconstruit à l'identique après la guerre 1939-45, est un véritable chef-d'œuvre d'élégance et d'harmonie. La base, reposant sur le carré du transept au moyen de grands arc brisés à double rouleau, remonte au XIIIème. siècle. Sur cette base était assise à l'époque la souche d'une tour-lanterne disparue. Lors de l'érection de la nouvelle tour à la fin du XIVème siècle, on établit à la croisée du transept une voûte d'ogives surélevée à huit compartiments, grâce à l'adjonction d'une trompe aux angles. Au-dessus fut dressé le magnifique « clocher qui par l'harmonie de son plan et l'élégante robustesse de ses proportions mérite d'être classé parmi les plus beaux de Bretagne. Il offre la très rare particularité d'être octogonal, ajouré de baies jumelles à arcs tréflés qu'encadrent des voussures en tiers-point retombant sur de fines colonnettes. Il est décoré d'arcatures trilobées, de quatrefeuilles à la balustrade de sa galerie ». Détruite par la foudre en 1533, la flèche de cette tour fut reconstruite quelque temps après sur le modèle de l'ancienne, et rétablie une nouvelle fois en 1960 ; elle pointe à cinquante-quatre mètres de hauteur.

SA VOUTE.

La nef a toujours été recouverte d'une simple charpente lambrissée ; celle de la voûte du chœur, dont une sablière portait la date de 1410, dut être refaite à cette époque et les armes des seigneurs, rétablies. Aux extrémités des arceaux supportant le lambris, comme sur la maîtresse-vitre, on voyait les armoiries de France, de Bretagne, les blasons des seigneurs de Kermadio et de Lopriac. Les prééminences dans l'église appartenaient aux châtelains de Kermadio qui, pour le Pardon de la Joie et le jour de la Saint-Jean-Baptiste, fête patronale, prouvaient leurs droits en ouvrant la danse à Merlevenez et en jetant la soûle.

SES TRANSFORMATIONS.

A l'âge gothique (XVème siècle) de grandes baies à meneaux flamboyants sont venues ajourer les murs du chevet et des croisillons. La maîtresse-vitre en particulier est une véritable réussite par la pureté des nervures de son tympan. Au XVIIIème siècle, cette belle verrière du chevet fut masquée par un monumental rétable classique et l'on ouvrit, pour éclairer le chœur, une grande fenêtre sans style dans le mur sud. En même temps, deux autres rétables plus petits furent plaqués contre le mur oriental des deux croisillons : l'absidiole nord fut transformée en ossuaire ; celle du sud, masquée par l'adjonction d'une sacristie moderne. Les murs furent enduits et badigeonnés de chaux.

SES MALHEURS.

Victime en août-novembre 1944 des bombardements de l'artillerie américaine qui s'efforçait de réduire « la poche de Lorient », la charpente et la partie haute de l'église furent détruites, y compris le beau clocher du XIVème siècle avec sa flèche du XVIème, ainsi qu'une bonne partie du chœur et du croisillon nord. Après guerre, de 1946 à 1960, l'édifice a été relevé de ses ruines sous la direction de M. Cornon puis de M. Lisch, architectes en chef des monuments historiques. L'archéologie y a gagné finalement en découvrant certaines particularités de la construction romane qu'avaient voilées remaniements successifs et crépissage. On a supprimé les retables et ouvert plusieurs des anciennes baies aveuglées. Le monument mutilé a été rétabli dans son style primitif.

SES VITRAUX.

Il manquait à ce sanctuaire des vitraux pour lui donner la luminosité convenable. Ils sont l'œuvre de M. Gruber de Paris. Ainsi qu'il convenait, les différentes scènes qui figurent sur ces beaux vitraux où domine le bleu, couleur mariale, sont placés sous le signe des joies de Notre Dame. La verrière principale, au chevet, est d'une grande richesse et représente en médaillons les mystères de la Naissance de la Vierge, au bas, et de son Assomption, au sommet. Le vitrail du transept nord reproduit la scène de la Nativité du Christ et de l'Adoration des Bergers, symbolisant l'accueil des gens d'humble condition, tandis que sur celui du transept sud est figurée l'Adoration des Mages, symbolisant l'accueil des grands de ce monde.

EN CONCLUSION.

Une demande de classement de l'édifice, introduite dès 1838, n'a abouti qu'un siècle plus tard, le 22 septembre 1927, grâce aux efforts de Roger Grand, professeur à l'Ecole nationale des Chartes, membre de la Société des Antiquaires de France, admirateur et historien de l'église de Merlevenez. Pour rédiger cette notice historique et descriptive, nous avons fait de larges emprunts aux deux ouvrages dans lesquels il a étudié par le détail ce remarquable monument religieux : « L'Art roman en Bretagne » et « L'Eglise de Merlevenez ».

Construite en grand et moyen appareil, en forme de croix latine, cette église, orientée est-ouest, mesure trente-huit mètres sur douze mètres environ. Bénite vraisemblablement au XIIIème siècle, non encore consacrée malgré son mérite architectural, elle a eu les honneurs de la télévision le 22 mai 1964, et chaque année, du 14 juillet au 14 septembre, une illumination met en relief toute sa beauté extérieure.

Un pèlerinage à la Vierge Marie, dispensatrice de toute joie : « Intron Varia er leuiné », fut de temps immémorial en honneur dans la vieille chapelle romane de Merlevenez. Marie est toujours honorée en ce lieu dans le Mystère de sa Nativité, à propos duquel la liturgie lui adresse ce compliment : « Ta Nativité, ô Vierge Marie, a rempli de joie tout l'Univers ! ». Annonce et source de joie pour le monde entier, la Naissance de Notre Dame lui a valu le titre de « Notre Dame de Joie » qui lui convient parfaitement et qu'elle porte désormais en tant que patronne, dans son admirable sanctuaire de Merlevenez.

(Abbés F. Le Tallec et A. Le Bail, 1969).

© Copyright - Tous droits réservés.