|

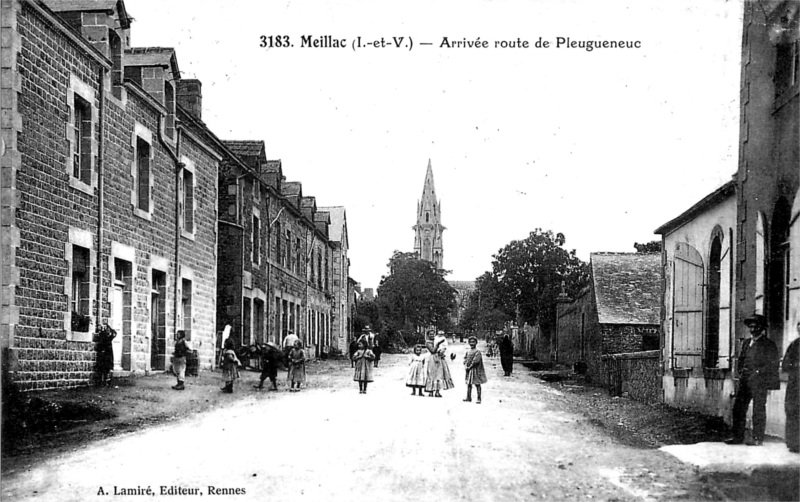

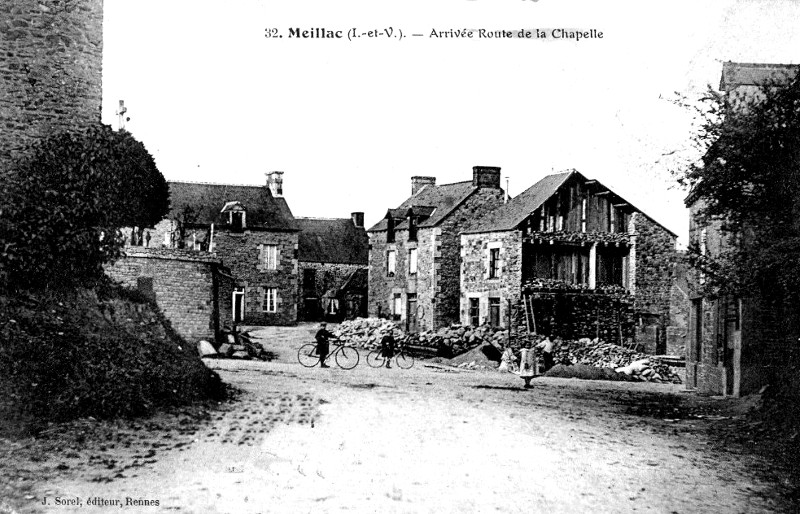

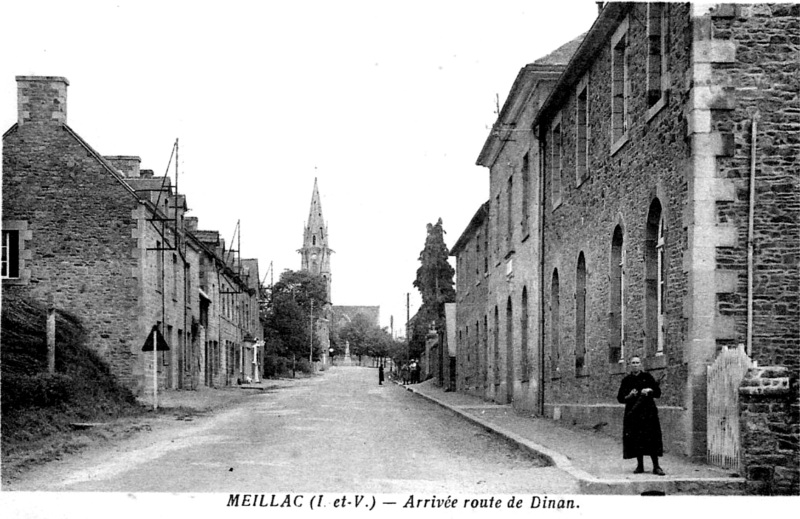

Bienvenue chez les Meillacois |

|

MEILLAC |

Retour page d'accueil Retour Canton de Combourg

La commune de

Meillac ( |

ETYMOLOGIE et HISTOIRE de MEILLAC

Meillac vient de "Aemiliacum fundus" (domaine gallo-romain). La terminaison "ac" indique d'ailleurs une origine gallo-romaine.

Meillac englobait autrefois les territoires de La Chapelle-aux-Filtzméens (détaché en 1630) et de Lanhélin (ancienne fondation templière). Cette paroisse dépendait autrefois de l'ancien évêché de Dol.

Le Cartulaire de la Vieuville renferme quelques actes concernant Meillac au XIIème siècle. On y voit que cette paroisse existait dès l'an 1137 ; à cette date, Gilduin, fondant le monastère de la Vieuville, lui donna deux portions de la dîme de Meillac, « duas partes decim in parochia de Milliac » (Dom Morice, Preuves de l'Histoire de Bretagne, I, 575). Dix ans plus tard, toute une famille de Meillac fit une autre donation à la même abbaye : cette famille se composait de Manasser et Guillaume, fils de Gaultier Troussier, de Damette, leur soeur, des enfants de celle-ci, Hingand et Geffroy, et de son gendre Guillaume Le Selvage ; tous donc donnèrent aux moines de la Vieuville la chapelle de Nazarie, avec la terre d'aumône qui en dépendait, et quatre-vingts arpents de terre ; ils autorisèrent, en outre, les religieux à prendre dans leur forêt le bois nécessaire à leur chauffage et à la construction des maisons dont ils pourraient avoir besoin dans ce lieu, et leur permirent même de faire paître leurs troupeaux dans leurs bois (« Filii Gualterii Trusser de Millac Manasser et Guill. etc., donaverunt ecclesi de Vetteri Villa et monachis capellam Nazarie cum terra elemosyn eidem capell pertinente et octoginta jugera terr. Donaverunt etiam in bosco suo ligna necessaria ad domos edificandas et manutenendas, ad ignem, nec non ad pastum pecorum » - Dom Morice, Preuves de l'Histoire de Bretagne, 601). En témoignage de reconnaissance, les moines offrirent 4 livres à leurs bienfaiteurs. Quant aux Troussier, ils déclarèrent que la terre qu'ils donnaient était entièrement exempte de tout impôt, et ils firent confirmer leur donation par Jean de Dol et par Noga, sa mère. Cette confirmation fut faite très-solennellement en 1147 en présence du doyen Hugues, de Geffroy et Raoul Graëlent, chanoines de Dol, et de plusieurs autres personnages distingués (Dom Morice, Preuves de l'Histoire de Bretagne, I, 602).

Toutefois, les religieux de la Vieuville ne conservèrent pas sans difficulté la terre de la Chapelle-Nazarie ; les héritiers des Troussier, dont un certain nombre prenait le nom de Meillac, cherchèrent chicane à ces moines ; heureusement pour ces derniers qu'Arsculfe de Soligné, seigneur de Combourg, prit leur défense. Non-seulement ce seigneur approuva la vente que Robert, fils de Lambert Le Poigneor (alias Le Fotoor), fit à la Vieuville d'une terre en Meillac, « terram in gastis de Millac », située dans le fief des Troussier, mais encore il fit en 1192 les deux parties se réconcilier, sans que les moines eussent trop à en souffrir (Dom Morice, Preuves de l'Histoire de Bretagne, I, 720, 721, 722 et 779). La Chapelle-Nazarie, appelée maintenant la Chapelle-Lazary, est encore un village de Meillac avoisinant celui de la Motte, siège peut-être du fief des Troussier de Meillac. Non loin de là se trouve aussi le village de Pirieuc, ancien manoir donné également aux moines de la Vieuville, vers 1165, par Zacharie de Montsorel, seigneur de Landal (Pouillé de Rennes).

Aussi aux siècles derniers les Cisterciens de la Vieuville jouissaient-ils encore de quelques dîmes en Meillac, et le seigneur de Bourgneuf, en cette paroisse, leur devait-il une rente de 20 mines de seigle.

A la fin du XIIIème siècle, Thébaud de Pouancé, évêque de Dol, voulant augmenter les distributions manuelles de son Chapitre, y affecta une rente de 40 livres à prendre sur la paroisse de Meillac, ce à quoi consentit en 1293 le recteur de Meillac, Jean de Lanvallay. Le successeur de ce recteur fut, parait-il, de moins bonne composition, car en 1329 l'official de Dol fut forcé de le condamner à payer les 40 livres susdites aux chanoines de Dol. Dans sa sentence, l'official déclare que, de l'aveu même du recteur, une fois cette pension du Chapitre payée et les autres charges de la cure acquittées, il reste encore au recteur de Meillac un revenu de 70 livres, somme bien suffisante pour son entretien et pour l'exercice de l'hospitalité (« Ex confessione dicti rectoris, soluta dicta pensione et cteris oneribus deductis, superesse adhuc rectori LXX libras annui redditus, quod abonde sufficit ad sustentationem rectoris et ad hospitalitatem tenendam » - (Hévin, Analyse du livre Alanus, communication de M. de la Borderie). Cette sentence fut confirmée en 1330 par le pape Jean XXII. Quand vint la Révolution, M. Portier, recteur de Meillac, déclara en 1790 que le revenu brut de sa cure atteignait 2.400 livres et ses charges 681 livres, de sorte qu'il avait un revenu net de 1.719 livres (Archives départementales d'Ille-et-Vilaine, 1 V, 29).

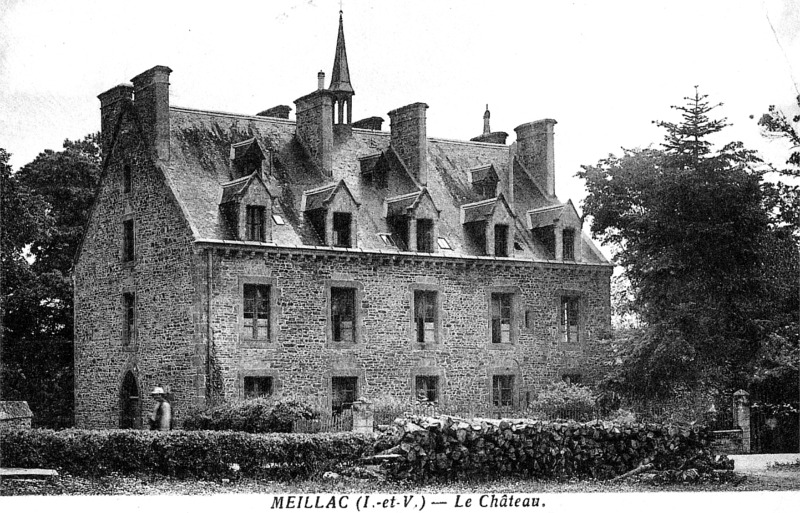

L'origine de Meillac est peut-être dans celle du château de Bourgneuf, qui à l'époque de la bataille d'Azincourt (1415), vit un des chevaliers qui s'y distingua le plus, Olivier de La Feuillée, épouser sa suzeraine, Gervaise, dame de Bourgneuf. D'autres manoirs, Pirieuc (ou Piriau), les Chambellans, la Ville-Auffray, le Breil, ont laissé des vestiges.

La Chapelle-aux-Fils-Méen est érigée en paroisse en 1630 et dépend de l'évêché de Dol. Les seigneurs de la paroisse possèdent leur manoir au Bourgneuf. En 1416, Gervaise de Bourgneuf épouse Olivier de La Feuillée. Ce manoir de Bourgneuf est la propriété de la famille De Gravé en 1735.

On rencontre les appellations suivantes : Parochia de Milliac (en 1137), Millac (en 1192), Meillac (en 1329).

Note 1 : le lieu-dit La Bataille, en Meillac, conserve le souvenir du combat que livra Du Guesclin au commandant anglais Robert Felton (ou Jean Felleton) en 1364. Argentré raconte que Du Guesclin "rencontra aux landes de Combourg", du côté de Meillac, une troupe d'Anglais commandée par Jean Felleton : après avoir fort vaillamment "rompu leurs lances les uns les autres, il leur fallut venir aux mains, aux haches et aux espées ; auquel combat Felleton fut par trois fois pris et autant de fois recoux, mais finalement fut abattu par terre" et emmené prisonnier à Pontorson (D'Argentré - Histoire de Bretagne, p. 316).

Note 2 : liste non exhaustive des recteurs de la paroisse de Meillac : Jean de Lanvallay (recteur dès 1293, il fut accusé en 1296 d'avoir soutenu son frère, Rolland de Lanvallay, écuyer, dans les querelles injustes qu'il suscita aux moines du Mont Saint-Michel, à Cancale). Guillaume Jollif (décédé vers 1536). François Couaismes (décédé en janvier 1614). Baptiste Trémaudan (chanoine de Saint-Malo, fit, dit-on, construire une partie du presbytère, dont une cheminée porte encore l'inscription suivante : M. B. T. ch. de S. M. et re. de céans, 1619). François de Gasne (il permuta en 1639 avec le suivant, contre une chapellenie de Dol). Louis de Callac (il prit possession le 28 août 1639 ; il résigna en faveur de Gilles de Trémaudan, sieur de la Teillère, clerc de Saint-Malo, en 1642, se réservant 300 livres de pension). N... Trichaud (chanoine de Dol ; 1661-1663). Jean de Launay (1663-1675). Jean Despinay (sieur de Beauchesne, décédé en 1680 et inhumé au milieu du choeur). N... Filly (1680-1684). N... Jan (1684, décédé en 1704). Adrien de Saint-Aubin (prêtre de Paris et docteur en théologie, précédemment supérieur du séminaire de Dol et recteur de l'Abbaye-sous-Dol, il fut pourvu en 1704 ; décédé en 1712). Vincent Renouard (prêtre de Saint-Brieuc, pourvu le 8 juin 1712, il prit possession le 12 ; il résigna et devint recteur du Rheu). Jean-François Yvon (sieur de la Pouesnais, prêtre de Rennes, il prit possession le 26 avril 1722 ; décédé âgé de quatre-vingts ans le 10 août 1744). Jean Blanchet (prêtre de Dol, pourvu en cour de Rome, il prit possession le 15 juin 1744 ; décédé en 1747). Julien Even (pourvu le 14 novembre 1747, il prit possession le 21 ; décédé en 1762). Louis-François Hardouin (précédemment recteur de Rimou, pourvu le 13 août 1762, il prit possession le 15 ; décédé en 1786). François-Julien Portier (pourvu le 3 novembre 1786, il prit possession le 21 et gouverna jusqu'à la Révolution ; décédé curé de Dol). N... Gué (1803-1804). Guillaume Josseaume (1804, décédé en 1834). Mathurin Jagu (1835, décédé en 1861). Mathurin Legrand (1861, décédé en 1879). Pierre Lebreton (à partir de 1879), ....

Voir

![]() " Le

cahier de doléances de Meillac en 1789

".

" Le

cahier de doléances de Meillac en 1789

".

![]()

PATRIMOINE de MEILLAC

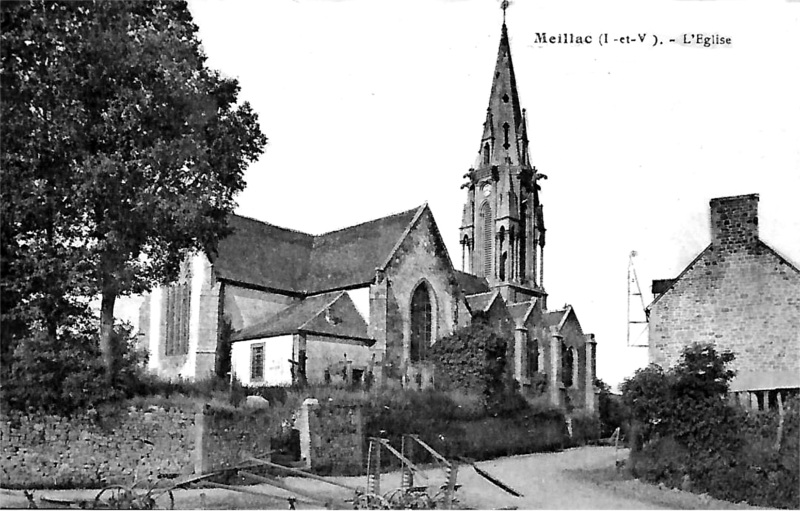

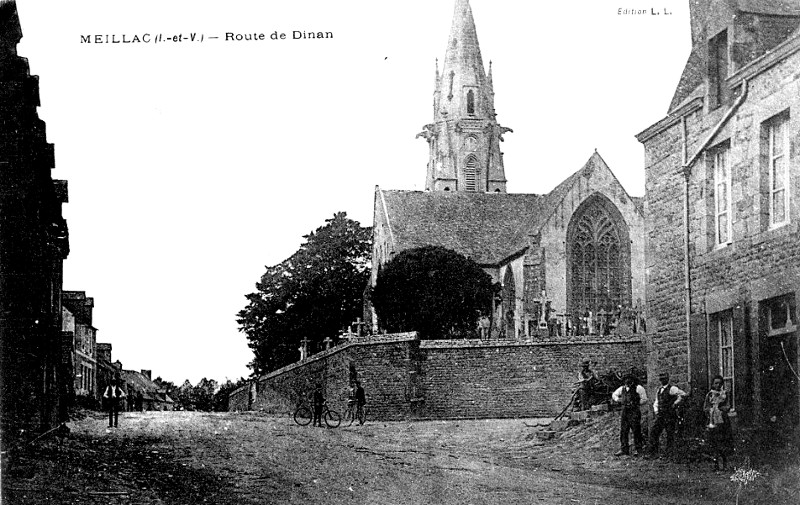

![]() l'église

Saint-Martin (XV-XVIème siècle), oeuvre de l'architecte Charles Langlois.

Dédiée à saint Martin, évêque de Tours, l'église de Meillac se

composait naguère d'une simple nef avec une grande arcade ogivale à l'entrée

du choeur ; on y découvrit en 1845 des peintures murales que l'architecte,

M. Langlois, attribuait au XIIIème siècle. Les fenêtres du Midi de la nef

et celle du chevet étaient de style flamboyant et assez remarquables. De

cette construction il ne reste plus que le choeur avec sa belle fenêtre

gothique ; on a construit en 1840 deux chapelles de même style, et l'on a

ajouté deux collatéraux à la nef en 1864 ; enfin, une tour s'élève au

bas de l'édifice. Cette église, ornée de nouvelles peintures murales et décorée

avec goût, présente maintenant un assez bel ensemble. Au XVIIIème siècle,

l'évêque de Dol se disait seigneur supérieur de la paroisse de Meillac ;

le seigneur de Bourgneuf en était le fondateur et le marquis de Châteauneuf

y jouissait de certaines prééminences. M. l'abbé Brune a signalé, dans

son Répertoire archéologique d'Ille-et-Vilaine, les fonts

baptismaux de Meillac, appartenant à l'époque romane (Pouillé de Rennes). Le clocher-porche date de

1877. Le bénitier date de 1423. La chapelle Sud renferme un tabernacle-retable,

à deux étages en bois sculpté, qui date du XVIIème

siècle. La chaire, oeuvre de Julien Viard, date de 1843. L'église primitive comprenait une simple

nef, percée à son chevet d'une fenêtre flamboyante à trois meneaux : des

fenêtres analogues éclairaient le côté Sud de la nef. On y trouve

quelques pierres tombales ;

l'église

Saint-Martin (XV-XVIème siècle), oeuvre de l'architecte Charles Langlois.

Dédiée à saint Martin, évêque de Tours, l'église de Meillac se

composait naguère d'une simple nef avec une grande arcade ogivale à l'entrée

du choeur ; on y découvrit en 1845 des peintures murales que l'architecte,

M. Langlois, attribuait au XIIIème siècle. Les fenêtres du Midi de la nef

et celle du chevet étaient de style flamboyant et assez remarquables. De

cette construction il ne reste plus que le choeur avec sa belle fenêtre

gothique ; on a construit en 1840 deux chapelles de même style, et l'on a

ajouté deux collatéraux à la nef en 1864 ; enfin, une tour s'élève au

bas de l'édifice. Cette église, ornée de nouvelles peintures murales et décorée

avec goût, présente maintenant un assez bel ensemble. Au XVIIIème siècle,

l'évêque de Dol se disait seigneur supérieur de la paroisse de Meillac ;

le seigneur de Bourgneuf en était le fondateur et le marquis de Châteauneuf

y jouissait de certaines prééminences. M. l'abbé Brune a signalé, dans

son Répertoire archéologique d'Ille-et-Vilaine, les fonts

baptismaux de Meillac, appartenant à l'époque romane (Pouillé de Rennes). Le clocher-porche date de

1877. Le bénitier date de 1423. La chapelle Sud renferme un tabernacle-retable,

à deux étages en bois sculpté, qui date du XVIIème

siècle. La chaire, oeuvre de Julien Viard, date de 1843. L'église primitive comprenait une simple

nef, percée à son chevet d'une fenêtre flamboyante à trois meneaux : des

fenêtres analogues éclairaient le côté Sud de la nef. On y trouve

quelques pierres tombales ;

![]() l'ancienne

chapelle "Les Cinq-Plaies". Cette chapelle, bénite le 21 novembre

1867, dépendait de l'hospice fondé par Mlle Aulnette du Vautenet ;

c'était une salle voûtée en ogive avec vitraux peints et boiseries sculptées.

En dehors de l'établissement était une imitation de la grotte de Lourdes,

avec autel où l'on pouvait dire la messe quand des pèlerinages se faisaient en ce lieu (Pouillé de Rennes) ;

l'ancienne

chapelle "Les Cinq-Plaies". Cette chapelle, bénite le 21 novembre

1867, dépendait de l'hospice fondé par Mlle Aulnette du Vautenet ;

c'était une salle voûtée en ogive avec vitraux peints et boiseries sculptées.

En dehors de l'établissement était une imitation de la grotte de Lourdes,

avec autel où l'on pouvait dire la messe quand des pèlerinages se faisaient en ce lieu (Pouillé de Rennes) ;

![]() l'ancienne

chapelle Saint-Nicolas du Bourgneuf, aujourd'hui disparue. Saint-Nicolas du

Bourgneuf était fondée de messes et dépendait du manoir de ce nom ; le

chapelain, Ange de Gravé, étant décédé, Jacques de Billard, ancien

chanoine de Rostrenen, fut présenté pour le remplacer en 1735 par Jean-Baptiste

de Gravé, seigneur du Bourgneuf ; en 1752 Olivier Homo lui succéda (Pouillé de Rennes) ;

l'ancienne

chapelle Saint-Nicolas du Bourgneuf, aujourd'hui disparue. Saint-Nicolas du

Bourgneuf était fondée de messes et dépendait du manoir de ce nom ; le

chapelain, Ange de Gravé, étant décédé, Jacques de Billard, ancien

chanoine de Rostrenen, fut présenté pour le remplacer en 1735 par Jean-Baptiste

de Gravé, seigneur du Bourgneuf ; en 1752 Olivier Homo lui succéda (Pouillé de Rennes) ;

![]() l'ancienne

chapelle, située jadis au Village de la Hautière et aujourd'hui

disparue. Elle a été démolie vers la fin du XIXème siècle ;

l'ancienne

chapelle, située jadis au Village de la Hautière et aujourd'hui

disparue. Elle a été démolie vers la fin du XIXème siècle ;

![]() l'ancienne

chapelle, située jadis au Village du Tertrais et aujourd'hui

disparue. La chapelle du Tertrais, sise au village de ce nom, devait dépendre

à l'origine du château du Tertrais, dont on voyait encore les ruines en

1678 ; elle était fondée de messes, et en 1723 Toussaint Lizion fut nommé

pour la desservir par Alexis Freslon, seigneur de la Chapelle-aux-Fils-Méen (Pouillé de Rennes) ;

l'ancienne

chapelle, située jadis au Village du Tertrais et aujourd'hui

disparue. La chapelle du Tertrais, sise au village de ce nom, devait dépendre

à l'origine du château du Tertrais, dont on voyait encore les ruines en

1678 ; elle était fondée de messes, et en 1723 Toussaint Lizion fut nommé

pour la desservir par Alexis Freslon, seigneur de la Chapelle-aux-Fils-Méen (Pouillé de Rennes) ;

![]() l'ancien

prieuré de la Chapelle-aux-Fils-Méen (Chapelle-aux-Filtzméens),

aujourd'hui disparu. Ce petit prieuré se trouvait dans la paroisse de

Meillac, au diocèse de Dol. On ignore son origine et son histoire. On sait

seulement qu'en 1411, Bertrand Harel, abbé de Montfort, fit un accord avec

Guillemette, dame de la Chapelle, et Jean, seigneur de Saint-Gilles, son

fils aîné, au sujet du droit de présentation du prieuré de la

Chapelle-aux-Fils-Méen (Bibliothèque Nationale, ms. franç., n° 22325, p.

429). Ce droit appartenait, paraît-il, à l'abbé de Montfort, car il lui

est attribué dans le Pouillé de Dol du XIVème siècle, où l'on

lit : « Capellania Filii Meni ; abbas Montisfortis prsentat ».

Un autre Pouillé de 1516 nous apprend qu'à cette dernière époque

le prieur de la Chapelle-aux-Fils-Méen, « prior de Filmen », était

taxé à 60 sols de décimes. Ce prieuré fut supprimé en 1630, lorsque la

Chapelle-aux-Fils-Méen (Chapelle-aux-Filtzméens) fut érigée en paroisse

; c'est ce que nous apprend une déclaration du recteur Renaud Valeille, en

1692 : « Avant 1630, dit-il, le bénéfice était en titre de prieuré,

mais à cette époque le territoire de la Chapelle fut démembré de Meillac

et érigé en paroisse particulière ; Jean de Francheville, seigneur de la

Chapelle et patron dudit prieuré, donna à cette occasion au nouveau

recteur tous les revenus de ce bénéfice, consistant en ce qui suit : le

petit fief du prieuré ; le Pré-au-Prêtre ; les dîmes de Perré

et de Launette, en Plerguer ; celles de Trégaret et de la Couture, en

la Chapelle et Québriac ; le dîmereau du Tertrais, en Meillac ; le

tout évalué 261 livres de rente » (Archives de la fabrique de la

Chapelle-aux-Fils-Méen). On voit que dès ce temps-là le prieuré, tombé

entre des mains laïques, n'existait plus que de nom ; cependant, l'on

montre encore l'emplacement du logement des chanoines réguliers de

Montfort, de leur chapelle priorale et de leur cimetière à un petit

kilomètre du bourg actuel de la Chapelle-aux-Filtzméens, au bord même du

canal d'Ille-et-Vilaine (abbé Guillotin de Corson) ;

l'ancien

prieuré de la Chapelle-aux-Fils-Méen (Chapelle-aux-Filtzméens),

aujourd'hui disparu. Ce petit prieuré se trouvait dans la paroisse de

Meillac, au diocèse de Dol. On ignore son origine et son histoire. On sait

seulement qu'en 1411, Bertrand Harel, abbé de Montfort, fit un accord avec

Guillemette, dame de la Chapelle, et Jean, seigneur de Saint-Gilles, son

fils aîné, au sujet du droit de présentation du prieuré de la

Chapelle-aux-Fils-Méen (Bibliothèque Nationale, ms. franç., n° 22325, p.

429). Ce droit appartenait, paraît-il, à l'abbé de Montfort, car il lui

est attribué dans le Pouillé de Dol du XIVème siècle, où l'on

lit : « Capellania Filii Meni ; abbas Montisfortis prsentat ».

Un autre Pouillé de 1516 nous apprend qu'à cette dernière époque

le prieur de la Chapelle-aux-Fils-Méen, « prior de Filmen », était

taxé à 60 sols de décimes. Ce prieuré fut supprimé en 1630, lorsque la

Chapelle-aux-Fils-Méen (Chapelle-aux-Filtzméens) fut érigée en paroisse

; c'est ce que nous apprend une déclaration du recteur Renaud Valeille, en

1692 : « Avant 1630, dit-il, le bénéfice était en titre de prieuré,

mais à cette époque le territoire de la Chapelle fut démembré de Meillac

et érigé en paroisse particulière ; Jean de Francheville, seigneur de la

Chapelle et patron dudit prieuré, donna à cette occasion au nouveau

recteur tous les revenus de ce bénéfice, consistant en ce qui suit : le

petit fief du prieuré ; le Pré-au-Prêtre ; les dîmes de Perré

et de Launette, en Plerguer ; celles de Trégaret et de la Couture, en

la Chapelle et Québriac ; le dîmereau du Tertrais, en Meillac ; le

tout évalué 261 livres de rente » (Archives de la fabrique de la

Chapelle-aux-Fils-Méen). On voit que dès ce temps-là le prieuré, tombé

entre des mains laïques, n'existait plus que de nom ; cependant, l'on

montre encore l'emplacement du logement des chanoines réguliers de

Montfort, de leur chapelle priorale et de leur cimetière à un petit

kilomètre du bourg actuel de la Chapelle-aux-Filtzméens, au bord même du

canal d'Ille-et-Vilaine (abbé Guillotin de Corson) ;

![]() la

croix de Bourgneuf ;

la

croix de Bourgneuf ;

![]() l'ancien

manoir du Bourgneuf, situé route de Bonnemain. Il possédait jadis une

chapelle privée dédiée à Saint-Nicolas. Les offices religieux de cette

chapelle (chapellenie de Saint-Nicolas de Bourgneuf) étaient assurés par

les chapelains : Ange Grave (jusqu'en 1735), Jacques Billard (de 1735 à

1752), Olivier Homo (de 1752 à 1791). La seigneurie possédait un droit de haute justice. Propriété de

Gervaise de Bourgneuf épouse d'Olivier de la Feuillée en 1416, puis de la famille de Gravé en 1735 ;

l'ancien

manoir du Bourgneuf, situé route de Bonnemain. Il possédait jadis une

chapelle privée dédiée à Saint-Nicolas. Les offices religieux de cette

chapelle (chapellenie de Saint-Nicolas de Bourgneuf) étaient assurés par

les chapelains : Ange Grave (jusqu'en 1735), Jacques Billard (de 1735 à

1752), Olivier Homo (de 1752 à 1791). La seigneurie possédait un droit de haute justice. Propriété de

Gervaise de Bourgneuf épouse d'Olivier de la Feuillée en 1416, puis de la famille de Gravé en 1735 ;

![]() l'ancien

manoir du Breil, situé route de la Chapelle-aux-Filtzméens. Il est

aujourd'hui remplacé par un édifice moderne. Il possédait jadis une

chapelle privée appartenant en 1513 à Guillaume du Breil. Propriété successive des familles Pascau (en 1480), du Breil (en 1513 et

en 1550), Aulnette de Vautenet (au XIXème siècle) et Duhil de Bénazé ;

l'ancien

manoir du Breil, situé route de la Chapelle-aux-Filtzméens. Il est

aujourd'hui remplacé par un édifice moderne. Il possédait jadis une

chapelle privée appartenant en 1513 à Guillaume du Breil. Propriété successive des familles Pascau (en 1480), du Breil (en 1513 et

en 1550), Aulnette de Vautenet (au XIXème siècle) et Duhil de Bénazé ;

![]() l'ancien

manoir des Champs-Bulant, situé route de Saint-Solen. Il possédait jadis

une chapelle privée dédiée à Notre-Dame et construite en 1693 par

Georges de Scelles. Ce dernier en fit la bénédiction le 13 mars 1693 et y

fit desservir une fondation de messes faite par lui dès 1676. Les offices religieux de cette chapelle (chapellenie de Notre-Dame des

Champs-Bulant) étaient assurés par les chapelains François Blanchard

(jusqu'en 1745) et Adrien Plihon (à partir de 1745). En 1745, Jean de

France, seigneur des Champs-Butants, présenta Adrien Plihon pour remplacer le chapelain Fraçois Blanchard. Propriété

successive des familles Darot ou Durot (en 1480 et en 1513), de Scelles (en 1693), de France (en 1745) ;

l'ancien

manoir des Champs-Bulant, situé route de Saint-Solen. Il possédait jadis

une chapelle privée dédiée à Notre-Dame et construite en 1693 par

Georges de Scelles. Ce dernier en fit la bénédiction le 13 mars 1693 et y

fit desservir une fondation de messes faite par lui dès 1676. Les offices religieux de cette chapelle (chapellenie de Notre-Dame des

Champs-Bulant) étaient assurés par les chapelains François Blanchard

(jusqu'en 1745) et Adrien Plihon (à partir de 1745). En 1745, Jean de

France, seigneur des Champs-Butants, présenta Adrien Plihon pour remplacer le chapelain Fraçois Blanchard. Propriété

successive des familles Darot ou Durot (en 1480 et en 1513), de Scelles (en 1693), de France (en 1745) ;

![]() le

manoir (XVème siècle), propriété de la famille Gautier (en 1654) ;

le

manoir (XVème siècle), propriété de la famille Gautier (en 1654) ;

![]() le

manoir de Les Gats (XVème siècle). Restauré au XXème siècle ;

le

manoir de Les Gats (XVème siècle). Restauré au XXème siècle ;

![]() 3 moulins

dont les moulins à eau du Bas-Bourgneuf, du Haut-Bourgneuf, et de la

Ville-Aufray ;

3 moulins

dont les moulins à eau du Bas-Bourgneuf, du Haut-Bourgneuf, et de la

Ville-Aufray ;

A signaler aussi :

![]() les

mottes (XI-XIIème siècle) du Tertrais, de La Ville-d'Ahaut, d'Ecrouteaux,

du Pont-Saint-Pierre. Au Village du Tertrais, on voit une butte haute

d'environ 12 mètres et entourée de douves : il s'agit de l'assiette d'une

forteresse antérieure au XIIème siècle. Près du Village de la Motte

se trouve une motte ou un tumulus de 4m50 de hauteur, entouré d'une douve ;

les

mottes (XI-XIIème siècle) du Tertrais, de La Ville-d'Ahaut, d'Ecrouteaux,

du Pont-Saint-Pierre. Au Village du Tertrais, on voit une butte haute

d'environ 12 mètres et entourée de douves : il s'agit de l'assiette d'une

forteresse antérieure au XIIème siècle. Près du Village de la Motte

se trouve une motte ou un tumulus de 4m50 de hauteur, entouré d'une douve ;

![]() les

menhirs situés au Village du Bourgneuf ;

les

menhirs situés au Village du Bourgneuf ;

![]() le

menhir renversé (longueur de 2m70) situé dans le Champ du Grand Herbaye ;

le

menhir renversé (longueur de 2m70) situé dans le Champ du Grand Herbaye ;

![]() des

tumuli situés au Pont-Saint-Pierre, dans les landes de Pirieuc et Fersac.

On y a trouvé en 1879 des traces d'incinérations, des ossements et des charbons ;

des

tumuli situés au Pont-Saint-Pierre, dans les landes de Pirieuc et Fersac.

On y a trouvé en 1879 des traces d'incinérations, des ossements et des charbons ;

![]() des

sites de fonderies à La Ville-David, au Ponçonnet et dans les anciennes loges de Pirieuc ;

des

sites de fonderies à La Ville-David, au Ponçonnet et dans les anciennes loges de Pirieuc ;

![]() on

croit que la voie romaine de Corseul à Jublains (Chemin Chasles) passait par Meillac ;

on

croit que la voie romaine de Corseul à Jublains (Chemin Chasles) passait par Meillac ;

![]() une

des cheminées du presbytère porte la date de 1619 et le nom de Baptiste

Trémaudan, chanoine de Saint-Malo. La cour du presbytère renfermait jadis

un bénitier octogonal du XVème siècle ;

une

des cheminées du presbytère porte la date de 1619 et le nom de Baptiste

Trémaudan, chanoine de Saint-Malo. La cour du presbytère renfermait jadis

un bénitier octogonal du XVème siècle ;

![]() l'ancien

manoir de Pirieuc, situé route de Bonnemain. Cet édifice est donné vers

1165 à l'Abbaye de la Vieuville en Epiniac. Il possédait jadis une

chapelle privée actuellement sécularisée et un colombier. Nous pensons

que les religieux firent aussi des granges dans les deux terres

seigneuriales qu'ils possédaient à quelque distance de la Vieuville : au

Bourgouët, en Dingé, et à Pirieuc, en Meillac. Le petit manoir de

l'Hermitage de Bourgouët et la chapelle de Pirieuc semblent des preuves en

faveur de notre sentiment. Nous avons vu que le Bourgouët fut offert à la

Vieuville en 1141 par Jean de Dol, seigneur de Combourg. Quant à Pirieuc,

ce fut un don de Zacharie de Montsorel, seigneur de Landal, don fait à

l'abbaye vers 1165 (Pouillé de Rennes) ;

l'ancien

manoir de Pirieuc, situé route de Bonnemain. Cet édifice est donné vers

1165 à l'Abbaye de la Vieuville en Epiniac. Il possédait jadis une

chapelle privée actuellement sécularisée et un colombier. Nous pensons

que les religieux firent aussi des granges dans les deux terres

seigneuriales qu'ils possédaient à quelque distance de la Vieuville : au

Bourgouët, en Dingé, et à Pirieuc, en Meillac. Le petit manoir de

l'Hermitage de Bourgouët et la chapelle de Pirieuc semblent des preuves en

faveur de notre sentiment. Nous avons vu que le Bourgouët fut offert à la

Vieuville en 1141 par Jean de Dol, seigneur de Combourg. Quant à Pirieuc,

ce fut un don de Zacharie de Montsorel, seigneur de Landal, don fait à

l'abbaye vers 1165 (Pouillé de Rennes) ;

![]() la

maison (XVème siècle), située au Village de la Hautière ;

la

maison (XVème siècle), située au Village de la Hautière ;

![]() l'ancien

manoir du Chêne-Février, situé route de Combourg ;

l'ancien

manoir du Chêne-Février, situé route de Combourg ;

![]() l'ancien

manoir de la Ville-Auffray, situé route de Combourg. Propriété de la

famille de Lanvallay en 1513 ;

l'ancien

manoir de la Ville-Auffray, situé route de Combourg. Propriété de la

famille de Lanvallay en 1513 ;

![]() l'ancien

manoir de la Massue, situé route de la Chapelle-aux-Filtzméens. Il

possédait jadis un droit de haute justice. Propriété de la famille Ferron en 1513 ;

l'ancien

manoir de la Massue, situé route de la Chapelle-aux-Filtzméens. Il

possédait jadis un droit de haute justice. Propriété de la famille Ferron en 1513 ;

![]() l'ancien

manoir de la Saudrais. Sa chapelle privée, aujourd'hui disparue, aurait

été fondée, dit-on, par les Templiers. Propriété de la famille Baston

ou Raston (François Raston) en 1513 ;

l'ancien

manoir de la Saudrais. Sa chapelle privée, aujourd'hui disparue, aurait

été fondée, dit-on, par les Templiers. Propriété de la famille Baston

ou Raston (François Raston) en 1513 ;

![]() l'ancien

manoir du Tertrais, situé au Village du Tertrais. Propriété de la

famille de Quelleneuc en 1513. Il possédait jadis une chapelle privée dont

les offices religieux étaient assurés par le chapelain Toussaint Lizion, en 1723 ;

l'ancien

manoir du Tertrais, situé au Village du Tertrais. Propriété de la

famille de Quelleneuc en 1513. Il possédait jadis une chapelle privée dont

les offices religieux étaient assurés par le chapelain Toussaint Lizion, en 1723 ;

![]()

ANCIENNE NOBLESSE de MEILLAC

Dans la liste des feudataires (teneurs de fief) des évêchés de Saint-Malo et Dol en 1480, on comptabilise la présence de 9 nobles de Meillac :

![]() les

héritiers de Bertrand ANDRE : défaillants ;

les

héritiers de Bertrand ANDRE : défaillants ;

![]() Pierre

ANGIER : défaillant ;

Pierre

ANGIER : défaillant ;

![]() les

héritiers de Julien CHEROT de Villedavy (80 livres de revenu) : porteur d'une brigandine, comparaît en archer ;

les

héritiers de Julien CHEROT de Villedavy (80 livres de revenu) : porteur d'une brigandine, comparaît en archer ;

![]() Jehan

DANNIER de Ville-Deuve (20 livres de revenu) : porteur d'une brigandine, comparaît en archer ;

Jehan

DANNIER de Ville-Deuve (20 livres de revenu) : porteur d'une brigandine, comparaît en archer ;

![]() Jehan

DE BEAUMANOIR de la Sauldraye (80 livres de revenu) : défaillant ;

Jehan

DE BEAUMANOIR de la Sauldraye (80 livres de revenu) : défaillant ;

![]() Bertrand

DE LA BOUEXIERE de Bretaeschère (40 livres de revenu) : défaillant ;

Bertrand

DE LA BOUEXIERE de Bretaeschère (40 livres de revenu) : défaillant ;

![]() Jehan

DE LANVALAY, héritier Rolland Legallay (60 livres de revenu) : porteur d'une brigandine, comparaît en archer ;

Jehan

DE LANVALAY, héritier Rolland Legallay (60 livres de revenu) : porteur d'une brigandine, comparaît en archer ;

![]() Jehan

DUROT de Champ Bulant (80 livres de revenu) : porteur d'une brigandine, comparaît en archer ;

Jehan

DUROT de Champ Bulant (80 livres de revenu) : porteur d'une brigandine, comparaît en archer ;

![]() Hervé

PASCAU de le Breil (80 livres de revenu), en garnison à Dinan en 1488 :

excusé comme appartenant à une compagnie d'ordonnance ;

Hervé

PASCAU de le Breil (80 livres de revenu), en garnison à Dinan en 1488 :

excusé comme appartenant à une compagnie d'ordonnance ;

Lors d'une réformation de l'évêché de Dol en 1513 (rapport fait en partie par Guillaume Le Prestre, Jean Barbé et Pierre Joche, élus), sont mentionnées à Meillac les personnes et maisons nobles suivantes :

![]() Guillaume

de Sénegant (ou Sénéquat) ;

Guillaume

de Sénegant (ou Sénéquat) ;

![]() Louys

Angier ;

Louys

Angier ;

![]() Bertranne

Le Boulangier ;

Bertranne

Le Boulangier ;

![]() Laurence

Le Boulangier ;

Laurence

Le Boulangier ;

![]() La

métairie du Rocher ;

La

métairie du Rocher ;

![]() La

maison et métairie du Bourgneuf, la métairie de la Motte-Meillac, appartenant à M. Le Grand Maistre ;

La

maison et métairie du Bourgneuf, la métairie de la Motte-Meillac, appartenant à M. Le Grand Maistre ;

![]() La

métairie de la Ville-Naud, la maison du Piriou, à M. l'abbé de la Vieuxville ;

La

métairie de la Ville-Naud, la maison du Piriou, à M. l'abbé de la Vieuxville ;

![]() La

métairie de la Chapelle au Sylvain, appartenant au sieur de Saint-Amadour ;

La

métairie de la Chapelle au Sylvain, appartenant au sieur de Saint-Amadour ;

![]() La

maison de la Tertraye, appartenant au sieur de Quelleneuc ;

La

maison de la Tertraye, appartenant au sieur de Quelleneuc ;

![]() le

manoir de la Ville-Auffray, la métairie de la Hautteville, à Jean de Lanvalay (ou Lanvallay) ;

le

manoir de la Ville-Auffray, la métairie de la Hautteville, à Jean de Lanvalay (ou Lanvallay) ;

![]() La

maison du Breuil, à Guillaume du Breil ;

La

maison du Breuil, à Guillaume du Breil ;

![]() La

métairie de la Ville-Davy, à Jean Chérot ;

La

métairie de la Ville-Davy, à Jean Chérot ;

![]() La

métairie de la Saudaye à François Raton ;

La

métairie de la Saudaye à François Raton ;

![]() La

Guychonnière à Gille Durot ;

La

Guychonnière à Gille Durot ;

![]() La

métairie de la Bretesche à Raoullet de la Bouexière ;

La

métairie de la Bretesche à Raoullet de la Bouexière ;

![]() La

métairie de la Durantaye, à Philippe de La Bouexière ;

La

métairie de la Durantaye, à Philippe de La Bouexière ;

![]() Le

manoir du Chesne-Fevrier à Florette L'Abbé .

Le

manoir du Chesne-Fevrier à Florette L'Abbé .

![]() (Guillaume

Pépin ?).

(Guillaume

Pépin ?).

© Copyright - Tous droits réservés.