|

Bienvenue chez les Mecéens |

MECE |

Retour page d'accueil Retour Canton de Vitré

La commune

de Mecé ( |

ETYMOLOGIE et HISTOIRE de MECE

Mecé vient d'une origine gallo-romaine.

L'église de Mecé, « ecclesia Meceii », dépendait à l'origine de la collégiale de Notre-Dame de Vitré. Lorsqu'en 1116 l'évêque Marbode retira Notre-Dame aux chanoines de Vitré et en fit don aux Bénédictins de l'abbaye de Saint-Melaine de Rennes, Mecé suivit le sort de Notre-Dame et fut également donné à ces religieux. Aussi en 1157 Etienne de la Rochefoucaud, en 1170 Etienne de Fougères, et en 1213 Pierre de Fougères, tous évêques de Rennes, confirmèrent-ils l'abbé de Saint-Melaine dans la possession de l'église de Mecé et de ses dépendances, « ecclesia de Meceo et tres partes cimiterii », est-il dit en 1157 (Cartulaire de l'abbaye de Saint-Melaine - Dom Morice, Preuves de l'Histoire de Bretagne, I, 531 et 630).

A partir de cette époque et jusqu'au XVIIIème siècle, Mecé dépendit de Saint-Melaine, et son recteur fut nommé par l'abbé de ce monastère. Quand vint la Révolution, toutefois, et depuis longtemps déjà, le recteur de Mecé était grand décimateur dans sa paroisse, et voici la déclaration qu'il fit de ses biens le 17 novembre 1790 : il estimait son presbytère et son pourpris 150 livres de rente, et ses dîmes, tant anciennes que novales, lui rapportaient 2 400 livres. C'était donc un revenu total brut de 2 550 livres ; mais ses charges étaient nombreuses : pension due à l'ancien titulaire, 400 livres ; — pension du vicaire, 350 livres ; — rente à la fabrique, 40 livres ; — rente aux Bénédictins de Vitré, 30 livres ; — décimes, 120 livres ; — entretien du chanteau et du presbytère, et récolte des dîmes, 200 livres ; — total des charges, 1 140 livres. Il ne restait donc au recteur que 1 410 livres de revenu net. A la même époque, la fabrique de Mecé avait 93 livres 5 sols de rente et les fondations de l'église valaient 160 livres (Archives départementales d'Ille-et-Vilaine, 1 V, 28 et Pouillé de Rennes).

La paroisse de Mecé dépendait autrefois de l'ancien évêché de Rennes. Mecé tenait le partie de la Ligue pendant les guerres de Religion (poursuivi comme ligueur en 1589, le recteur André Leziart mourut à Mecé le 22 avril 1597).

On rencontre les appellations suivantes : Meceium (en 1116), Meceum (en 1157), Meceyum (en 1516).

Nota : liste non exhaustive des recteurs de la paroisse de Mecé : Guillaume Anne Béraud (vers 1427), Pierre du Rocher (vers 1560), Jean du Rocher (au XVIème siècle), André Piez (au XVIème siècle), Michel du Rocher (décédé vers 1576), André Leziart (1576-1597), René du Rocher (1597-1619), François Cosnard (en 1619 et en 1629), Nicolas Huard (décédé le 11 juillet 1649), François Le Febvre (vers 1649), François Jamois (1651-1652), Jacques Leziart (1653-1705), Bonabes Le Bel (1705-1720), Sylvestre Burlot (1719-1733), Rolland Le Beau (1733-1746), Marie-François Charlet du Pré (1746-1775), Pierre Bouessel (1775-1780), Jean-François Buron (1780-1789), Jean-François Saudrais (1803-1807), Jean-Julien Duhamel (1808-1830), Jean-Marie Berthelot (1830-1850), René Picaud (1850-1861), Jean-Baptiste Forveille (1861-1876), Ange-Marie Rouxel (à partir de 1877).

Voir

![]() "

Cahier

de doléances de Mecé en 1789

".

"

Cahier

de doléances de Mecé en 1789

".

![]()

PATRIMOINE de MECE

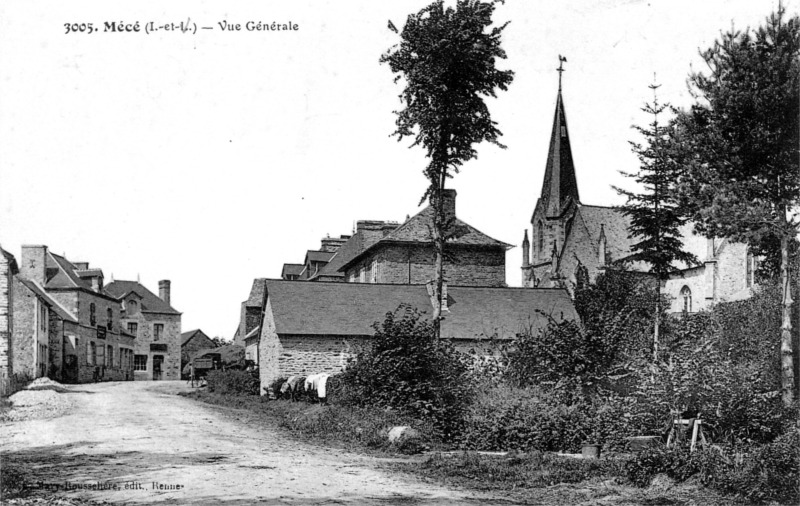

![]() l'église

Saint-Pierre-Immaculée-Conception (1857), édifiée par l'entreprise

Jourdin. L'ancienne église de Mecé, dédiée à saint Pierre, n'existe

plus ; on y voyait en 1781 la chapelle Sainte-Anne et les autels de la

Sainte-Vierge et du Rosaire ; la confrérie du Rosaire s'y trouvait, en

effet, érigée. Cette église, dit M. l'abbé Brune, « très-peu intéressante

par son architecture », était ornée de tableaux qui, sans être des

chefs-d'oeuvre, pouvaient cependant être mis au-dessus de la plupart de nos

peintures de campagne. « Un tableau d'une assez grande dimension représente

la mort de saint Joseph, assisté de Notre-Seigneur et de la Sainte Vierge ;

au bas on voit un saint évêque tenant un coeur à la main, et de l'autre côté

une sainte martyre. Un second représente l'adoration des bergers (1784,

oeuvre du peintre Godefroy de Veaux) ; un troisième, la fuite en Egypte (vers

1630) ; un quatrième, la Vierge avec l'Enfant Jésus, accompagnés de

deux anges » (Archéologie religieuse, 418). Une partie de ces tableaux

ont été sagement conservés dans l'église actuelle, bénite le 13 mai

1857 par Mgr Saint-Marc. Cette église est un simple mais joli édifice en

forme de croix et de style gothique : elle a une petite tour au bas de la

nef et des ouvertures ogivales sculptées. La porte et les fenêtres datent

du XVIème siècle. Le bénitier date du XVIème siècle. Le maître-autel

date de 1857. On trouvait dans l’ancienne église les armes des seigneurs

de Malenoë en Saint-Christophe-des-Bois ;

l'église

Saint-Pierre-Immaculée-Conception (1857), édifiée par l'entreprise

Jourdin. L'ancienne église de Mecé, dédiée à saint Pierre, n'existe

plus ; on y voyait en 1781 la chapelle Sainte-Anne et les autels de la

Sainte-Vierge et du Rosaire ; la confrérie du Rosaire s'y trouvait, en

effet, érigée. Cette église, dit M. l'abbé Brune, « très-peu intéressante

par son architecture », était ornée de tableaux qui, sans être des

chefs-d'oeuvre, pouvaient cependant être mis au-dessus de la plupart de nos

peintures de campagne. « Un tableau d'une assez grande dimension représente

la mort de saint Joseph, assisté de Notre-Seigneur et de la Sainte Vierge ;

au bas on voit un saint évêque tenant un coeur à la main, et de l'autre côté

une sainte martyre. Un second représente l'adoration des bergers (1784,

oeuvre du peintre Godefroy de Veaux) ; un troisième, la fuite en Egypte (vers

1630) ; un quatrième, la Vierge avec l'Enfant Jésus, accompagnés de

deux anges » (Archéologie religieuse, 418). Une partie de ces tableaux

ont été sagement conservés dans l'église actuelle, bénite le 13 mai

1857 par Mgr Saint-Marc. Cette église est un simple mais joli édifice en

forme de croix et de style gothique : elle a une petite tour au bas de la

nef et des ouvertures ogivales sculptées. La porte et les fenêtres datent

du XVIème siècle. Le bénitier date du XVIème siècle. Le maître-autel

date de 1857. On trouvait dans l’ancienne église les armes des seigneurs

de Malenoë en Saint-Christophe-des-Bois ;

![]() la

chapelle Notre-Dame-de-Vertu (1875), qui remplace un édifice reconstruit en

1639. Notre-Dame-de-Vertu est une chapelle fort antique dont on ignore les

commencements. Elle fut reconstruite en 1639, et Nicolle Leclerc, dame de la

Loyrie, y fonda une messe par semaine. L'inscription suivante a été trouvée

sous l'ancien autel : I.H.S. — M. RA (Maria). — ANNA. — Ceste présente

chappelle a esté faicte rebastir, soubz le nom de Nostre Dame de Vertu et

de St Mathurin, par nobles personnes Jullien Panetier et Nicolle Leclerc sa

femme, sieur et demoiselle de la Loyrie et de la Rue, l'an 1639. Cette

inscription a été placée dans un nouvel édifice gothique construit avec

goût en 1875, et vis-à-vis on a posé une autre plaque commémorative

contenant ces mots : Cette chapelle a été rebâtie par les soins de

Messire J.-B. Forveille, recteur de Mecé, dont les restes, sur sa demande,

reposent sous la pierre du milieu de cette chapelle ; commencée le 10 mai

1875, elle fut bénite par M. Aubrée, curé-doyen de N.-D. de Vitré, le 5

Xbre 1876. Au milieu de la chapelle, en effet, est une pierre tombale où

on lit : Ci gît vénérable et discret Messire J.-B. Forveille, recteur

de Mecé pendant quinze ans, né à Vitré en 1812, décédé le 22 Xbre

1876. De profundis (Pouillé de Rennes) ;

la

chapelle Notre-Dame-de-Vertu (1875), qui remplace un édifice reconstruit en

1639. Notre-Dame-de-Vertu est une chapelle fort antique dont on ignore les

commencements. Elle fut reconstruite en 1639, et Nicolle Leclerc, dame de la

Loyrie, y fonda une messe par semaine. L'inscription suivante a été trouvée

sous l'ancien autel : I.H.S. — M. RA (Maria). — ANNA. — Ceste présente

chappelle a esté faicte rebastir, soubz le nom de Nostre Dame de Vertu et

de St Mathurin, par nobles personnes Jullien Panetier et Nicolle Leclerc sa

femme, sieur et demoiselle de la Loyrie et de la Rue, l'an 1639. Cette

inscription a été placée dans un nouvel édifice gothique construit avec

goût en 1875, et vis-à-vis on a posé une autre plaque commémorative

contenant ces mots : Cette chapelle a été rebâtie par les soins de

Messire J.-B. Forveille, recteur de Mecé, dont les restes, sur sa demande,

reposent sous la pierre du milieu de cette chapelle ; commencée le 10 mai

1875, elle fut bénite par M. Aubrée, curé-doyen de N.-D. de Vitré, le 5

Xbre 1876. Au milieu de la chapelle, en effet, est une pierre tombale où

on lit : Ci gît vénérable et discret Messire J.-B. Forveille, recteur

de Mecé pendant quinze ans, né à Vitré en 1812, décédé le 22 Xbre

1876. De profundis (Pouillé de Rennes) ;

![]() l'ancienne

chapelle de la Lande de Mecé, aujourd'hui disparue. Le village de la Lande

de Mecé n'étant pas éloigné de Notre-Dame-de-Vertu, peut-être ne

s'agit-il ici que de cette dernière chapelle. Toujours est-il que par acte

du 23 janvier 1719, Charlotte de Servaude, demoiselle de la Doussie, exécutant

les dernières volontés de sa soeur défunte, Françoise de Servaude,

demoiselle de la Rouxellais, fonda deux messes hebdomadaires « dans la

chapelle de la Lande de Mecé » (Archives départementales

d'Ille-et-Vilaine, 9 G, 82). François Lonfier fut le premier chapelain de

cette fondation, et il eut pour successeur Rolland Le Beau en 1732 (Pouillé de Rennes).

l'ancienne

chapelle de la Lande de Mecé, aujourd'hui disparue. Le village de la Lande

de Mecé n'étant pas éloigné de Notre-Dame-de-Vertu, peut-être ne

s'agit-il ici que de cette dernière chapelle. Toujours est-il que par acte

du 23 janvier 1719, Charlotte de Servaude, demoiselle de la Doussie, exécutant

les dernières volontés de sa soeur défunte, Françoise de Servaude,

demoiselle de la Rouxellais, fonda deux messes hebdomadaires « dans la

chapelle de la Lande de Mecé » (Archives départementales

d'Ille-et-Vilaine, 9 G, 82). François Lonfier fut le premier chapelain de

cette fondation, et il eut pour successeur Rolland Le Beau en 1732 (Pouillé de Rennes).

![]() la

croix de l'église (1541) ;

la

croix de l'église (1541) ;

![]() la

mairie (XV-XVIème siècle), située place de l’Eglise ;

la

mairie (XV-XVIème siècle), située place de l’Eglise ;

A signaler aussi :

![]() l'ancien

manoir de la Bodinière. Propriété de la famille Léziart en 1513, puis de

la famille de Launay au XVIème siècle ;

l'ancien

manoir de la Bodinière. Propriété de la famille Léziart en 1513, puis de

la famille de Launay au XVIème siècle ;

![]() l'ancien

ancien manoir de la Chéderie. Propriété successive des familles Mué (en

1427), du Breuil (vers 1513), Léziart, seigneurs de la Morinière (en

1667), de Launay (en 1676) ;

l'ancien

ancien manoir de la Chéderie. Propriété successive des familles Mué (en

1427), du Breuil (vers 1513), Léziart, seigneurs de la Morinière (en

1667), de Launay (en 1676) ;

![]() l'ancien

manoir de la Graffardière. Propriété successive des familles le Gaudiger

(en 1427 et en 1513), Farcy, seigneurs de Malenoë (en 1710 et 1789) ;

l'ancien

manoir de la Graffardière. Propriété successive des familles le Gaudiger

(en 1427 et en 1513), Farcy, seigneurs de Malenoë (en 1710 et 1789) ;

![]() l'ancien

manoir de la Grande Vairie. Propriété successive des familles Boulay,

Guibé, seigneurs de Saint-Jean-sur-Couësnon (en 1513), Gaudiger (en 1546

et 1669), Farcy, seigneurs de Malenoë (en 1710 et 1789) ;

l'ancien

manoir de la Grande Vairie. Propriété successive des familles Boulay,

Guibé, seigneurs de Saint-Jean-sur-Couësnon (en 1513), Gaudiger (en 1546

et 1669), Farcy, seigneurs de Malenoë (en 1710 et 1789) ;

![]() l'ancien

manoir de la Petite Malenoë. Propriété successive des familles Malenoë

(en 1513), le Moyne (en 1553), de Launay (en 1586 et 1659) ;

l'ancien

manoir de la Petite Malenoë. Propriété successive des familles Malenoë

(en 1513), le Moyne (en 1553), de Launay (en 1586 et 1659) ;

![]() l'ancien

manoir de la Mancherie ;

l'ancien

manoir de la Mancherie ;

![]() l'ancien

manoir de la Marinière. Propriété de la famille Léziart en 1410 et 1789 ;

l'ancien

manoir de la Marinière. Propriété de la famille Léziart en 1410 et 1789 ;

![]() le

manoir de la Léziardière. On y trouvait autrefois une chapelle privative

dédiée à Notre-Dame. Dès 1427, Robin Leziart possédait le manoir de la

Léziardière, appartenant encore à sa famille à la fin du XIXème siècle.

Par acte du 11 mai 1667, Jacques Leziart de la Morinière, recteur de Mecé,

fonda en la chapelle dépendant de ce manoir deux messes par semaine, les

dimanches et mercredis, et la dota du lieu noble de la Chédrie ;

l'ordinaire approuva cette fondation le 23 septembre suivant. A la mort du

chapelain Jacques Leziart, en 1706, Pierre Leziart, seigneur de la Léziardière,

présenta François Guillard pour desservir cette chapellenie. Le dernier

titulaire fut M. Buron, recteur de Mecé, qui déclara en 1790 devoir deux

messes par semaine « à dire dans la chapelle du château de la

Leziardière », ajoutant qu'il jouissait pour cela de la terre de la

Chédrie, consistant en plusieurs maisons, avec jardin, vivier et 10

journaux de terre (Archives départementales d'Ille-et-Vilaine, 9 G, 82 ; 1

V, 27 et Pouillé de Rennes). Propriété de la famille Léziart en 1379 et 1513 ;

le

manoir de la Léziardière. On y trouvait autrefois une chapelle privative

dédiée à Notre-Dame. Dès 1427, Robin Leziart possédait le manoir de la

Léziardière, appartenant encore à sa famille à la fin du XIXème siècle.

Par acte du 11 mai 1667, Jacques Leziart de la Morinière, recteur de Mecé,

fonda en la chapelle dépendant de ce manoir deux messes par semaine, les

dimanches et mercredis, et la dota du lieu noble de la Chédrie ;

l'ordinaire approuva cette fondation le 23 septembre suivant. A la mort du

chapelain Jacques Leziart, en 1706, Pierre Leziart, seigneur de la Léziardière,

présenta François Guillard pour desservir cette chapellenie. Le dernier

titulaire fut M. Buron, recteur de Mecé, qui déclara en 1790 devoir deux

messes par semaine « à dire dans la chapelle du château de la

Leziardière », ajoutant qu'il jouissait pour cela de la terre de la

Chédrie, consistant en plusieurs maisons, avec jardin, vivier et 10

journaux de terre (Archives départementales d'Ille-et-Vilaine, 9 G, 82 ; 1

V, 27 et Pouillé de Rennes). Propriété de la famille Léziart en 1379 et 1513 ;

![]() l'ancien

manoir de la Tiercellinière. Propriété successive des familles de

Lignières (en 1513), de Gennes (avant 1586), Ringues (en 1586), Argentré

(en 1595), Turpin (en 1669), Bertin (à la fin du XVIIème siècle) ;

l'ancien

manoir de la Tiercellinière. Propriété successive des familles de

Lignières (en 1513), de Gennes (avant 1586), Ringues (en 1586), Argentré

(en 1595), Turpin (en 1669), Bertin (à la fin du XVIIème siècle) ;

![]() l'ancien

manoir de la Hoderie. Propriété de la famille de Launay en 1497 et 1513 ;

l'ancien

manoir de la Hoderie. Propriété de la famille de Launay en 1497 et 1513 ;

![]() l'ancien

manoir de la Couperie. Propriété de la famille du Breil en 1513 ;

l'ancien

manoir de la Couperie. Propriété de la famille du Breil en 1513 ;

![]()

ANCIENNE NOBLESSE de MECE

A la montre de 1541 des feudataires de l'évêché de Rennes sont mentionnés à "Mécé" :

- Julian Gaudiger : "Julian Gaudiger se présente monté et armé en estat d'archer pour Guyon Gaudiger son père et Jehan Liziard (56) seigneur de La Liziardière adjoinctement. Et a apparu la déclaracion dudit Jehan Léziard (sic) qui se monte quarante livres tournois de revenu. Et supplye estre adjoinct ovecq Michel Léziard qui ne tient en fyé noble que environ sept livres de rente, et avecques Guillaume de Launay. Et a ledict Julian Gaudiger faict le serment".

- Guillaume de Launay : "Guillaume de Launay seigneur de La Hodayerie pour il et ses frères et soeurs se présente monté et armé en estat d'archer, et pour Jehanne Liziard [...] adjoinctz. Et pour ce qu'ilz n'ont fourmi leur déclaracion, renvoyéz à demain. Et a esté leur serment différé d'estre receu et remis à [demain]. Le landemain ledict Guillaume de Launay a apparu avoir fourny ses déclaracions qui contiennent qu'il, en privé nom, tient trante troys livres [d...] soulz. deux deniers de rente, / et comme tuteur et garde datiff de ses frères et soeurs dixouict livres de rente. Et a vériffié sadicte déclaration contenir vérité. Et a requis estre pourveu d'ajoinctz des personnes de Guyon Gaudiger et Jehan et Michel Liziart cy présens. Et ont lesdicts Gaudiger, de Launay, Jehan et Michel Liziard faict le serment. Et leur sera faict raison de leurs adjonctions requises. Et ont touz déclaré que ladicte Jehanne Liziard tient en fyé noble environ sept livres de revenu par chacun an".

(extraits du "manuscrit de Missirien" de Guy Autret, né en 1599 au manoir de Lézoualch en Goulien, et complétés par l'article "Montre des Gentilshommes de l'évêché de Rennes de 1541" de G. Sèvegrand).

(à compléter)

© Copyright - Tous droits réservés.