|

Bienvenue chez les Lecoussois |

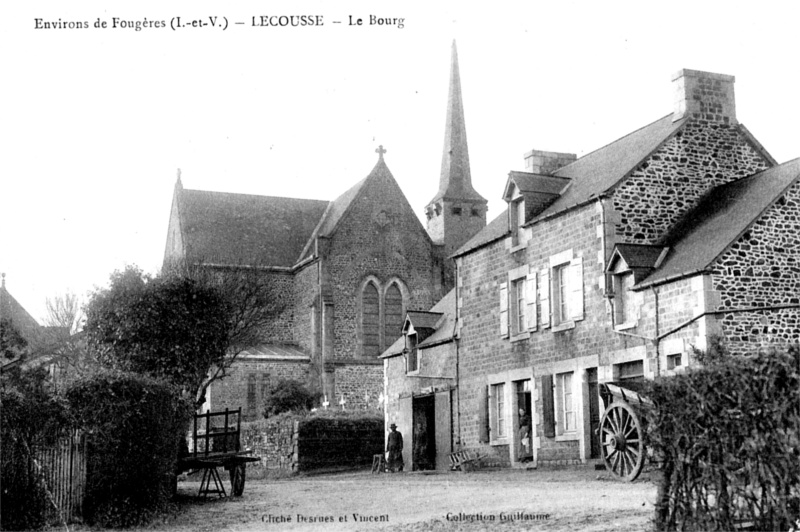

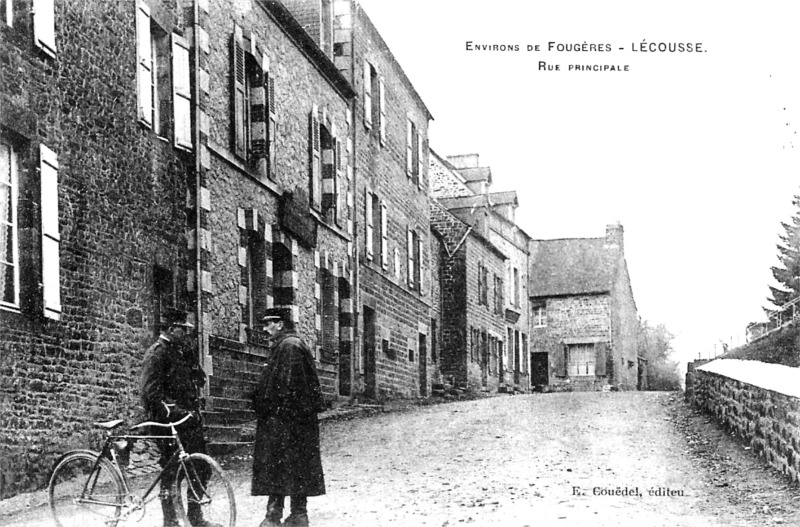

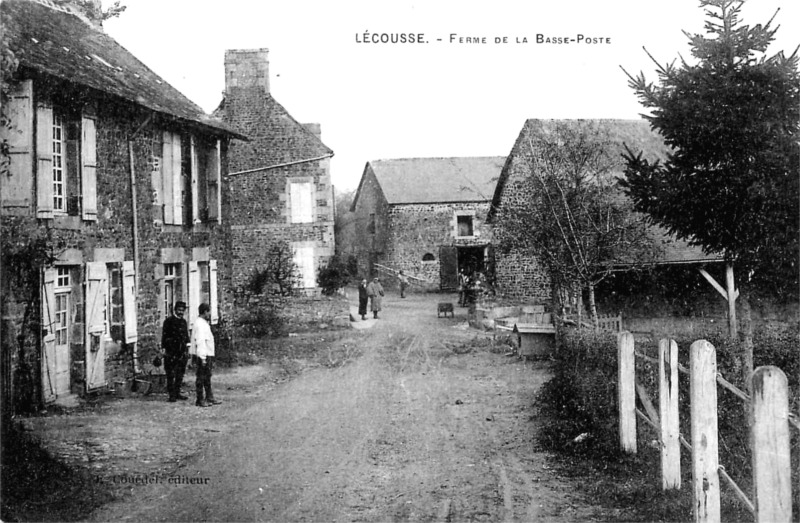

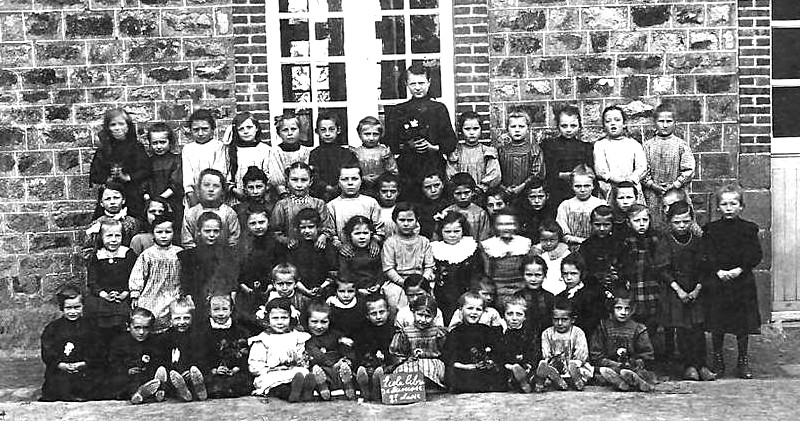

LECOUSSE |

Retour page d'accueil Retour Canton de Fougères

La commune de

Lécousse ( |

ETYMOLOGIE et HISTOIRE de LECOUSSE

Lécousse vient, semble-t-il, du latin "Scottia" (écossais).

Du Vème au Xème siècle, la paroisse de Lécousse est appelée Saint-Martin-des-Champs. Au Xème et au XIème siècles, la paroisse de Lécousse appartient à un certain Morand, qui la donne à l'abbaye de Pontlevoy en Loir-et-Cher.

Le Pouillé de Rennes prétend, en effet, qu'à la fin du XIème siècle, à une date que l'on peut fixer avec toute certitude entre les années 1080 et 1090, l'église de Lécousse appartenait à un clerc nommé Morand, auquel la chronique donne le titre de doyen. Celui-ci ayant résolu de quitter le monde et d'embrasser la vie religieuse, disposa de cette église en faveur de l'abbaye de Pontlevoy, qu'il choisit pour sa retraite, et ajouta à ce don celui des dîmes et de tout ce qu'il possédait dans la paroisse. « Bien que ces dispositions eussent été faites avec l'assentiment de Balducie, mère du donateur, et de Gaultier, son frère, celui-ci ne se regarda pas comme lié à l'égard des religieux, et prenant pour prétexte qu'ils ne lui avaient pas acquitté les droits de cens qu'il prétendait lui être dus, il leur enleva de vive force les biens qu'ils tenaient de la libéralité de son frère et les transmit en mourant à un autre frère qu'il laissait après lui et qui portait le nom de Godfroi » (M. Maupillé, Notices historiques sur les paroisses du canton de Fougères, 101). Sur ces entrefaites, Hildebert, abbé de Pontlevoy, vint à Fougères et profita de sa présence sur les lieux pour adresser des plaintes à Raoul, seigneur de Fougères, et pour appeler Godfroi à rendre compte devant lui des actes de violence et de spoliation dont son frère s'était rendu coupable. Godfroi comparut en personne et présenta lui-même sa défense ; mais il ne put réussir à justifier la conduite de son frère ni la sienne, et il se vit condamner à restituer aux religieux l'église de Lecousse et les autres biens qu'ils s'étaient violemment appropriés. « La sentence du seigneur de Fougères fut presque aussitôt ratifiée par Sylvestre, évêque de Rennes, qui, non content de confirmer l'abbaye de Pontlevoy dans tous les droits qu'elle lui donnait sur l'église de Lecousse, fit encourir la peine d'excommunication à tous ceux qui s'aviseraient de les lui contester. Les religieux, en rentrant en possession de leur église, offrirent quelques présents aux membres de la famille de leur adversaire, moins peut-être à titre d'indemnité de la perte qu'ils leur faisaient éprouver qu'à titre de gage d'oubli pour le passé et de paix pour l'avenir. Voici les présents que reçurent chacun d'eux : le jeune Gaultier Le Fromentier 4 sous pour la délivrance du gage de l'église ; Godfroi, un cheval du prix de 40 sous ; Orfilie, sa mère, quatre vaches ; et enfin Geoffroy, frère de Godfroi, qui était clerc, eut la promesse d'être admis dans l'abbaye dans le cas où il embrasserait la vie religieuse » (M. Maupillé, Notices historiques sur les paroisses du canton de Fougères, 101). Les Bénédictins de Pontlevoy fondèrent en Lécousse le prieuré d'Igné, et pendant longtemps ils présentèrent le recteur de Lécousse, qui n'a jamais été à la nomination de l'abbé de Saint-Florent, comme Ogée le dit par erreur (Dictionnaire de Bretagne, I, 472). Quoique ces actes de l'abbaye de Pontlevoy fassent remonter Lécousse à une époque fort reculée, M. Maupillé croit que cette paroisse est encore beaucoup plus ancienne. Il fait remarquer que son nom de L'Escousse, Excussa, indique un changement introduit dans sa constitution primitive par rapport à son territoire, un amoindrissement dans les conditions de son être. Il fait voir que le premier seigneur de Fougères fonda cette ville sur le territoire de Lécousse dès la fin du Xème siècle ou le commencement du XIème, et que les trois paroisses de Fougères furent successivement créées au préjudice de l'église de Lécousse. Mais si cette dernière église ne doit son nom actuel qu'au démembrement qu'elle eut à subir au XIème siècle, quel nom portait-elle à l'origine? M. Maupillé, qui a étudié les origines de Lécousse avec une rare sagacité, croit qu'elle devait s'appeler Saint-Martin, peut-être Saint-Martin-des-Champs, pour la distinguer de l'église voisine de Saint-Martin-des-Bois, dont nous avons parlé à propos de Laignelet. En 1790, M. Bouchet, recteur de Lécousse, déclara jouir du tiers des grosses dîmes de la paroisse (les deux autres tiers appartenant au prieur d'Igné) et des dîmes vertes et novales, le tout affermé 2300 livres ; il avait, en outre, un pourpris de 7 journaux de terre attaché à son presbytère, valant 100 livres, et une rente de seigle lui rapportant 12 livres. C'était donc un revenu total de 2412 livres. Mais ses charges, consistant en pension et logement d'un vicaire, décimes, etc., montaient à 893 livres, de sorte qu'il ne lui restait que 1519 livres de revenu net (Archives départementales d'Ille-et-Vilaine, 1 V, 27).

En 1143, Lécousse est formé du bourg de l'Echange ("Eschange"). Le reste des terres est donné aux chanoines qui construisent l'abbaye de Rillé à Fougères. Au XIIème siècle, la paroisse Saint-Sulpice est détachée de Lécousse. A la Révolution, la paroisse de Lécousse, qui dépendait de l'ancien évêché de Rennes, est rattachée à celle de Fougères. La paroisse de Lécousse retrouve à nouveau son indépendance en 1834.

On rencontre les appellations suivantes : Ecclesia de Excussa (au XIème siècle), Excussa (au XIIème siècle), L'Escousse (au XVème siècle).

Nota : liste non exhaustive des recteurs de la paroisse de Lécousse : Gilles Hoguerel (en 1532). Pierre Pauton (décédé en 1574). Jean Jamet (décédé en 1579). Jean Jammet (en 1593). Auguste Chevalier (décédé en 1611). Michel Guéman (il succéda au précédent ; décédé en 1620). Jean Guéman (1620, décédé en 1663). Julien Guéman (pourvu vers 1663, il rendit aveu au roi le 15 octobre 1676). Jean Philippe (prêtre de Quimper, il prit part au synode de 1701 et rendit aveu au roi en 1712 ; décédé en 1727). Pierre Guérin [prêtre du diocèse et précédemment recteur de Saint-Mard-sur-Couasnon (Saint-Marc-sur Couesnon), il fut pourvu le 13 septembre 1727 ; il résigna l'année suivante]. Louis Le Francier (prêtre du diocèse, il fut pourvu en 1728 ; décédé en 1768). Philibert Beaufils (prêtre de Mende, il fut pourvu le 8 décembre 1768 ; décédé en 1784). Pierre-Vincent Bouchet (pourvu le 22 avril 1784, il fut enfermé à Saint-Melaine en 1792 et exilé à Jersey l'année suivante ; il fut réinstallé en 1803 ; décédé le 24 février 1824). René-Joseph Robinault (1824-1829). Julien Tigier (1829-1834). François Dauvergne (1834, décédé en 1864). Auguste Feuillet (1864-1866). François Lepannetier (1866, décédé en 1878). René-Marie Launay (1878-1880). Joseph Caillel du Tertre (à partir de 1880), .....

Voir

![]() "

Origines

de la paroisse de Lécousse

".

"

Origines

de la paroisse de Lécousse

".

Voir

![]() " Quelques

anciens faits divers de la paroisse de Lécousse

".

" Quelques

anciens faits divers de la paroisse de Lécousse

".

![]()

PATRIMOINE de LECOUSSE

![]() l'église

Saint-Martin (XV-1990-1991). Saint Martin, évêque de Tours, est le patron

de cette église. « L'ancien vaisseau consistait dans deux constructions

d'inégale hauteur se faisant suite, et formant l'une la nef, l'autre le

choeur. La première n'était autre que l'église primitive, dont

l'enveloppe murale existe encore en grande partie au Nord, et qui avait été

restaurée au XVIème siècle. La seconde devait remonter au XIVème, à

l'exception du mur du chevet, dont la grande fenêtre a été replacée dans

le pignon actuel, et qui devait être de la même époque que la

restauration de la nef ; il est à croire qu'elle avait remplacé une abside

accolée à l'église primitive. Elle était accompagnée au Nord d'une

sacristie qui n'était pas la partie la moins curieuse de l'édifice. Cet édicule

était tout entier construit en pierres de grand appareil et surmonté intérieurement

d'une voûte d'arêtes avec des nervures prismatiques. Il n'avait de

communication avec l'intérieur de l'église qu'au moyen d'une ouverture

pratiquée dans le mur, dont l'épaisseur n'était guère moindre d'un mètre.

La porte qui en fermait l'entrée était formée de gros madriers et munie

d'une forte serrure qui devait remonter au XVème siècle » (M.

Maupillé, Notices historiques sur les paroisses du canton de Fougères,

114). A l'intérieur de la sacristie on voyait un vieux chappier construit

en bois de chêne, portant l'inscription suivante : L'an mil Vcc XXXII

furent faictes à Foulgères au temps : R. N. Gi. Hoquerel ; D. R. Anger curé

; trésoriers G. Dupont, Y. Mebenard, P. R. (M. Maupillé). Cette

sacristie n'existe plus ; en 1869 on l'a détruite pour reconstruire le

choeur en style ogival et bâtir deux chapelles donnant à tout l'édifice

la forme d'une croix. Mais le mur roman de la nef montre encore sa fenêtre

en meurtrière, aujourd'hui bouchée, et au Sud de cette nef est un porche

de style flamboyant surmonté d'une très jolie niche ; c'est sous ce porche

que se trouve un vieux tronc en pierre, servant actuellement de bénitier,

dont M. Maupillé a donné la curieuse description dans les Mélanges

d'archéologie bretonne, I, 171. Dans le cimetière sont rejetés

d'anciens fonts baptismaux décorés d'intéressantes sculptures du XVIème

siècle ; à côté s'élève une croix en granit de la même époque. A la

fin du XIème siècle, la paroisse de Lécousse dépendait de la seigneurie

du Châtellier, mais les barons de Fougères en devinrent ensuite les

seigneurs. Toutefois, aux derniers siècles, le seigneur de la Forest y

jouissait de tous les droits de fondation et de prééminence, et il y avait

son enfeu, son banc et ses armoiries ; les marguilliers déclarèrent même

en 1679 qu'ils avaient toujours ouï dire les prières nominales pour lui

(Pouillé de Rennes). En résumé, la nef de l'église actuelle a été

reconstruite au XVIème siècle (à l'exception de la partie ouest de son

mur nord). Le choeur était du XIVème siècle et son chevet avait été

refait au XVIème siècle. Au nord du choeur se trouvait jadis une sacristie

du XVème siècle. L'église a fait l'objet de nombreuses réparations en

1869 : la nef est conservée, le choeur est abattu, la sacristie est démolie

et deux chapelles sont édifiées. On y voit plusieurs pierres tombales et

les seigneurs de la Forêt avaient jadis un enfeu dans l'église. L'une des

pierres tombales porte en majuscules romaines l'inscription : Cy gist

escuier Iaque du Bois le Bon Seigneur de l'Eschange désédé le 15 mai

1713. Requiescat in pace. On a conservé dans le cimetière des fonts sculptés du XVIème siècle ;

l'église

Saint-Martin (XV-1990-1991). Saint Martin, évêque de Tours, est le patron

de cette église. « L'ancien vaisseau consistait dans deux constructions

d'inégale hauteur se faisant suite, et formant l'une la nef, l'autre le

choeur. La première n'était autre que l'église primitive, dont

l'enveloppe murale existe encore en grande partie au Nord, et qui avait été

restaurée au XVIème siècle. La seconde devait remonter au XIVème, à

l'exception du mur du chevet, dont la grande fenêtre a été replacée dans

le pignon actuel, et qui devait être de la même époque que la

restauration de la nef ; il est à croire qu'elle avait remplacé une abside

accolée à l'église primitive. Elle était accompagnée au Nord d'une

sacristie qui n'était pas la partie la moins curieuse de l'édifice. Cet édicule

était tout entier construit en pierres de grand appareil et surmonté intérieurement

d'une voûte d'arêtes avec des nervures prismatiques. Il n'avait de

communication avec l'intérieur de l'église qu'au moyen d'une ouverture

pratiquée dans le mur, dont l'épaisseur n'était guère moindre d'un mètre.

La porte qui en fermait l'entrée était formée de gros madriers et munie

d'une forte serrure qui devait remonter au XVème siècle » (M.

Maupillé, Notices historiques sur les paroisses du canton de Fougères,

114). A l'intérieur de la sacristie on voyait un vieux chappier construit

en bois de chêne, portant l'inscription suivante : L'an mil Vcc XXXII

furent faictes à Foulgères au temps : R. N. Gi. Hoquerel ; D. R. Anger curé

; trésoriers G. Dupont, Y. Mebenard, P. R. (M. Maupillé). Cette

sacristie n'existe plus ; en 1869 on l'a détruite pour reconstruire le

choeur en style ogival et bâtir deux chapelles donnant à tout l'édifice

la forme d'une croix. Mais le mur roman de la nef montre encore sa fenêtre

en meurtrière, aujourd'hui bouchée, et au Sud de cette nef est un porche

de style flamboyant surmonté d'une très jolie niche ; c'est sous ce porche

que se trouve un vieux tronc en pierre, servant actuellement de bénitier,

dont M. Maupillé a donné la curieuse description dans les Mélanges

d'archéologie bretonne, I, 171. Dans le cimetière sont rejetés

d'anciens fonts baptismaux décorés d'intéressantes sculptures du XVIème

siècle ; à côté s'élève une croix en granit de la même époque. A la

fin du XIème siècle, la paroisse de Lécousse dépendait de la seigneurie

du Châtellier, mais les barons de Fougères en devinrent ensuite les

seigneurs. Toutefois, aux derniers siècles, le seigneur de la Forest y

jouissait de tous les droits de fondation et de prééminence, et il y avait

son enfeu, son banc et ses armoiries ; les marguilliers déclarèrent même

en 1679 qu'ils avaient toujours ouï dire les prières nominales pour lui

(Pouillé de Rennes). En résumé, la nef de l'église actuelle a été

reconstruite au XVIème siècle (à l'exception de la partie ouest de son

mur nord). Le choeur était du XIVème siècle et son chevet avait été

refait au XVIème siècle. Au nord du choeur se trouvait jadis une sacristie

du XVème siècle. L'église a fait l'objet de nombreuses réparations en

1869 : la nef est conservée, le choeur est abattu, la sacristie est démolie

et deux chapelles sont édifiées. On y voit plusieurs pierres tombales et

les seigneurs de la Forêt avaient jadis un enfeu dans l'église. L'une des

pierres tombales porte en majuscules romaines l'inscription : Cy gist

escuier Iaque du Bois le Bon Seigneur de l'Eschange désédé le 15 mai

1713. Requiescat in pace. On a conservé dans le cimetière des fonts sculptés du XVIème siècle ;

Note : Tout le monde sait que l'on désigne aujourd'hui communément sous le nom de tronc, de petits coffrets de bois ou de fer dans lesquels on a pratiqué une ouverture, en forme de fente, assez large pour laisser passage à une pièce de monnaie, et que l'on place dans les églises ou dans les établissements de bienfaisance pour y recevoir les offrandes des fidèles ou les aumônes des personnes charitables. Sans sortir des limites de notre province et sans aller fouiller ailleurs que dans nos propres archives, un acte de Robert, évêque de Nantes, concernant un différent entre le chapelain et le prieur de Saint-Nazaire, nous prouve que dès 1178 il y avait un tronc dans l'église de cette paroisse (Dom Morice, Preuves, tome 1, col. 661). Maintenant, il serait assez difficile de déterminer quelle était la forme de ces troncs primitifs. Nous n'avons pas connaissance qu'aucun monument de ce genre nous ait été conservé, ni que la peinture ait pris soin de nous en transmettre le souvenir. Cependant, si l'on veut s'en rapporter à l'analogie du nom qu'on leur a donné, on peut être fondé à croire qu'ils n'étaient autre chose qu'un tronc d'arbre (un tronçon) creusé dans sa partie supérieure. L'absence de troncs antérieurs au XVème siècle, qui ne peut-être attribuée qu'à leur destruction complète, semble venir confirmer cette supposition, en laissant à penser qu'ils étaient d'une matière de faible résistance. Quoi qu'il en soit, les troncs de pierre qui ont échappé à nos modernes restaurateurs nous présentent tous une forme à peu prés identique : ce n'est autre chose que la base d'une colonne revêtue des divers systèmes d'ornementation employés à l'époque où ils ont été faits. Cette forme, du reste, qui présentait une surface plane en guise de table à sa partie supérieure, était parfaitement appropriée à la destination du tronc qui était de recevoir, non-seulement les aumônes pécuniaires des fidèles, mais encore toutes les offrandes qu'ils faisaient à l'église, de quelque nature qu'elles fussent. Il y a trente ans, l'arrondissement de Fougères comptait encore un certain nombre d'églises de campagnes dans lesquelles se dressait un de ces troncs. Il était ordinairement placé en face de la chaire, devant l'autel de la sainte Vierge. Chaque dimanche il se chargeait des prémices des fruits de la paroisse, de coins de beurre, de paquets de filasse, etc., que nos paysans venaient présenter à la Reine du ciel, non moins pour appeler sa bénédiction sur la terre qui avait produit ces divers objets que pour la remercier de celle qu'elle lui avait donnée l'année précédente. Ces objets étaient vendus, à l'issue de la grand'messe, sur une grande pierre placée dans le cimetière, au plus offrant et dernier enchérisseur, et comme le produit de la vente devait être affecté à la décoration de l'autel de la Reine des Anges, il s'élevait entre les paroissiens de pieuses rivalités qui tournaient entièrement au profit de l'église. Aujourd'hui, le désir de dégager l'intérieur de la maison du Seigneur de tous les obstacles qui pouvaient nuire à la perspective ou entraver la circulation, a fait jeter à la porte la plupart des troncs, dont les débris sont allés aider à former le pavé de nos chemins vicinaux ou l'enceinte du jardin du presbytère. Les offrandes qu'ils n'appellent plus semblent aussi s'être retirées. L'église de Lécousse est la seule de nos environs qui ait conservé le sien. Il doit remonter aux premières années du XVIème siècle, si toutefois il n'appartient pas aux dernières années du XVème. Il est formé d'un bloc de granit d'une seule pièce ; son élévation est d'environ un mètre au-dessus du pavé dans lequel sa base est encastrée. Il est de forme hexagone ; chacune de ces faces, à l'exception de celle qui regarde l'autel et dans laquelle se trouvait placée la grande ouverture par laquelle on vidait le coffret, présente un panneau orné, dans son milieu, d'une arcature trilobée, encadrée dans une sorte de fronton triangulaire, et dont la base est décorée d'une hermine ou d'une fleur de lys. L'espace laissé vide par le rapprochement des côtés du fronton, qui s'épanouit à son sommet en une sorte de houppe, est rempli par des branches de feuillage. Le panneau qui fait face au mur septentrional diffère des autres en ce qu'il est surmonté de trois fleurs de lys placées sur la même ligne. La corniche repose sur une forte torsade ; elle est composée d'un filet, d'une gorge et d'un larmier dont la partie supérieure forme la table. Chacune de ces faces a environ 0,28 centimètres de développement. On y remarque deux fortes entailles remplies de ciment ; l'une, qui communique avec l'intérieur du tronc, était recouverte par la plaque de fer dans laquelle était pratiquée la fente qui servait à introduire les pièces de monnaie ; l'autre servait à retenir un buteau de fer dans lequel on plaçait la croix de procession pendant les cérémonies. (L. M.).

![]() la

croix (XVIème siècle) de l'église Saint-Martin. Sur le devant est représenté

l'archange saint Michel terrassant le dragon, d'une main il tient une lance

et de l'autre un bouclier ; au milieu du croisillon sont des médaillons

renfermant d'un côté le Christ en croix et de l'autre la Sainte Vierge

accostée d'une fleur de lys et d'une hermine ; le chanfrein formé par

l'aplatissement des angles est relevé sur la face antérieure par deux

branches de fleurs épanouies : une rose d'un côté, un lys de l'autre, et

sur la face opposée par une fleur de lys et une hermine. Ces deux signes héraldiques

donnent à penser que cette croix fut élevée vers l'époque de la réunion

de la Bretagne à la France (1532). " Dans l’ancien cimetière de

Lécousse, entourant jadis l’église, on voit un calvaire de granit assez beau et

fort curieux. Le cimetière ayant été éloigné de l’église, on a maintenu cette

vieille croix près du joli porche, qui flanque celle-ci au midi. Posée sur une base

carrée, se transformant, par l’évidement des coins, en octogone, elle est

octogonale elle-même. Son croisillon antérieur est orné d’un cartouche ovale

reposant sur deux branches fleuries et entourant l’image du Christ. Au milieu de

la hampe, est sculptée en fort relief, une statue de Saint Michel, armé de la

lance, protégé par un bouclier et terrassant le dragon. Nous sommes sur le bord

de la vieille route de Fougères et de Vitré du Mont Saint-Michel. Et voici,

comme à l’Eglise Saint-Sulpice (en Fougères), signalée, après l’indépendance de la nationalité

bretonne, l’union à la nation française : en arrière du croisillon, un cadre

ovale, soutenu par deux hermines à cinq queues,

entoure la Vierge, qu’accompagnent une hermine à dextre et une fleur de lys à

senestre. Il convient de décrire ici le beau tronc de granit, transformé en

bénitier, qui, sous le porche, est le voisin du calvaire et son « proche parent

». C’est une pile octogonale, terminée, en haut, par une corniche et une

torsade, et dont les six faces, sous des arcatures trilobées inscrites,

elles-mêmes, dans des pignons très fleuris, portent, alternativement une hermine

à tête cruciforme pattée, et une fleur de lys dont le pied est aussi en forme de

croix. Bretagne et France " (Joseph Mathurin) ;

la

croix (XVIème siècle) de l'église Saint-Martin. Sur le devant est représenté

l'archange saint Michel terrassant le dragon, d'une main il tient une lance

et de l'autre un bouclier ; au milieu du croisillon sont des médaillons

renfermant d'un côté le Christ en croix et de l'autre la Sainte Vierge

accostée d'une fleur de lys et d'une hermine ; le chanfrein formé par

l'aplatissement des angles est relevé sur la face antérieure par deux

branches de fleurs épanouies : une rose d'un côté, un lys de l'autre, et

sur la face opposée par une fleur de lys et une hermine. Ces deux signes héraldiques

donnent à penser que cette croix fut élevée vers l'époque de la réunion

de la Bretagne à la France (1532). " Dans l’ancien cimetière de

Lécousse, entourant jadis l’église, on voit un calvaire de granit assez beau et

fort curieux. Le cimetière ayant été éloigné de l’église, on a maintenu cette

vieille croix près du joli porche, qui flanque celle-ci au midi. Posée sur une base

carrée, se transformant, par l’évidement des coins, en octogone, elle est

octogonale elle-même. Son croisillon antérieur est orné d’un cartouche ovale

reposant sur deux branches fleuries et entourant l’image du Christ. Au milieu de

la hampe, est sculptée en fort relief, une statue de Saint Michel, armé de la

lance, protégé par un bouclier et terrassant le dragon. Nous sommes sur le bord

de la vieille route de Fougères et de Vitré du Mont Saint-Michel. Et voici,

comme à l’Eglise Saint-Sulpice (en Fougères), signalée, après l’indépendance de la nationalité

bretonne, l’union à la nation française : en arrière du croisillon, un cadre

ovale, soutenu par deux hermines à cinq queues,

entoure la Vierge, qu’accompagnent une hermine à dextre et une fleur de lys à

senestre. Il convient de décrire ici le beau tronc de granit, transformé en

bénitier, qui, sous le porche, est le voisin du calvaire et son « proche parent

». C’est une pile octogonale, terminée, en haut, par une corniche et une

torsade, et dont les six faces, sous des arcatures trilobées inscrites,

elles-mêmes, dans des pignons très fleuris, portent, alternativement une hermine

à tête cruciforme pattée, et une fleur de lys dont le pied est aussi en forme de

croix. Bretagne et France " (Joseph Mathurin) ;

![]() la

demeure de Garenne (1651). Il s'agit, à l'origine, d'une ancienne chapelle

construite par Germain Goret, seigneur de la Courtillière. La chapelle

Saint-Jacques de la Garenne se trouvait dans la cour du manoir de ce nom.

Cette chapelle avait été construite par Germain Goret, sieur de la

Courtaille (ou Courtillière), fondée par lui, le 8 mai 1651, d'une messe

tous les mercredis et dotée de 40 livres de rente. Pierre Goret, sieur de

la Garenne, prêtre, fils du fondateur, reçut cette chapellenie en 1667 par suite de la démission

de Jacques Goret, sieur du Clos (Archives départementales

d'Ille-et-Vilaine, 10 G, 4). Ce prêtre la desservit jusqu'à sa mort, arrivée

en 1710. Le dernier chapelain de la Garenne fut, sur le refus de Joseph

Goret de la Martinais, prêtre, Jean-Baptiste Simon ; celui-ci déclara en

1790 que son bénéfice consistait en une maison, un jardin et 4 journaux de

terre, le tout affermé alors 100 livres ; il ajouta qu'il ne devait que la

messe de fondation tous les mercredis (Archives départementales

d'Ille-et-Vilaine, 1 V, 27). Cette chapelle est réaménagée en habitation en 1976.

Propriété successive des familles Baylet (en 1448), Goret (en 1651 et en

1680), du Bois le Bon (en 1695), Goret seigneurs de la Mésengère (en 1785) ;

la

demeure de Garenne (1651). Il s'agit, à l'origine, d'une ancienne chapelle

construite par Germain Goret, seigneur de la Courtillière. La chapelle

Saint-Jacques de la Garenne se trouvait dans la cour du manoir de ce nom.

Cette chapelle avait été construite par Germain Goret, sieur de la

Courtaille (ou Courtillière), fondée par lui, le 8 mai 1651, d'une messe

tous les mercredis et dotée de 40 livres de rente. Pierre Goret, sieur de

la Garenne, prêtre, fils du fondateur, reçut cette chapellenie en 1667 par suite de la démission

de Jacques Goret, sieur du Clos (Archives départementales

d'Ille-et-Vilaine, 10 G, 4). Ce prêtre la desservit jusqu'à sa mort, arrivée

en 1710. Le dernier chapelain de la Garenne fut, sur le refus de Joseph

Goret de la Martinais, prêtre, Jean-Baptiste Simon ; celui-ci déclara en

1790 que son bénéfice consistait en une maison, un jardin et 4 journaux de

terre, le tout affermé alors 100 livres ; il ajouta qu'il ne devait que la

messe de fondation tous les mercredis (Archives départementales

d'Ille-et-Vilaine, 1 V, 27). Cette chapelle est réaménagée en habitation en 1976.

Propriété successive des familles Baylet (en 1448), Goret (en 1651 et en

1680), du Bois le Bon (en 1695), Goret seigneurs de la Mésengère (en 1785) ;

![]() l'ancienne

chapelle Saint-Mathurin. Saint-Mathurin, située dans le faubourg de Savigné,

n'existe plus (nota : les faubourgs de l'Echange et de Savigné, jadis

en Lécousse, font aujourd'hui partie de la ville de Fougères). Au

commencement du XIIème siècle, une dame nommée la Pélérine, fille de

Geoffroy et petite-fille de Regnaud de la Forest, et son cousin Robert Le

Voyer, firent aux religieux de Savigné une donation de terre qui fut l'origine

d'un faubourg de Fougères appelé Savigné, du nom de l'abbaye qui le posséda

jusqu'à la Révolution (Pouillé de Rennes) ;

l'ancienne

chapelle Saint-Mathurin. Saint-Mathurin, située dans le faubourg de Savigné,

n'existe plus (nota : les faubourgs de l'Echange et de Savigné, jadis

en Lécousse, font aujourd'hui partie de la ville de Fougères). Au

commencement du XIIème siècle, une dame nommée la Pélérine, fille de

Geoffroy et petite-fille de Regnaud de la Forest, et son cousin Robert Le

Voyer, firent aux religieux de Savigné une donation de terre qui fut l'origine

d'un faubourg de Fougères appelé Savigné, du nom de l'abbaye qui le posséda

jusqu'à la Révolution (Pouillé de Rennes) ;

![]() l'ancienne

chapelle du bourg. La chapelle du Bourg est mentionnée sous ce simple titre

dans le Pouillé ms. de Rennes (1713-1723). Nous ne savons s'il

s'agit de la chapelle précédente ou d'un autre sanctuaire construit dans

le bourg même de Lécousse et disparu maintenant ;

l'ancienne

chapelle du bourg. La chapelle du Bourg est mentionnée sous ce simple titre

dans le Pouillé ms. de Rennes (1713-1723). Nous ne savons s'il

s'agit de la chapelle précédente ou d'un autre sanctuaire construit dans

le bourg même de Lécousse et disparu maintenant ;

![]() les

vestiges du manoir de La Grange (XVIIème siècle) ;

les

vestiges du manoir de La Grange (XVIIème siècle) ;

![]() 7 moulins

dont le moulin de Pont-aux-Anes ,....

7 moulins

dont le moulin de Pont-aux-Anes ,....

A signaler aussi :

![]() la

découverte d'armes et d'objets préhistoriques (2500 – 2000 avant Jésus-Christ) ;

la

découverte d'armes et d'objets préhistoriques (2500 – 2000 avant Jésus-Christ) ;

![]() des

vestiges de villas gallo-romaines au lieu-dit Marvaize ;

des

vestiges de villas gallo-romaines au lieu-dit Marvaize ;

![]() l'ancien

manoir de l'Echange, situé route de Fougères au Ferré. Propriété de la

famille le Bon seigneurs de la Denoistrerie, dit de Bois-le-Bon en 1663 et en 1748 ;

l'ancien

manoir de l'Echange, situé route de Fougères au Ferré. Propriété de la

famille le Bon seigneurs de la Denoistrerie, dit de Bois-le-Bon en 1663 et en 1748 ;

![]() le

manoir de Montaubert, situé route de Fougères au Ferré. Il possédait

jadis une chapelle privée. La chapelle Saint-Joseph de Montaubert fut fondée

en 1630, dit M. Maupillé. L'abbaye de Rillé possédait le fief de

Montaubert et d'autres biens considérables en Lécousse, tels que l'étang

et les moulins du Gué-Landry, la terre de Folleville, une grande partie du

faubourg de l'Echange, etc. (Pouillé de Rennes). Propriété de la famille de Saint-Maurice ;

le

manoir de Montaubert, situé route de Fougères au Ferré. Il possédait

jadis une chapelle privée. La chapelle Saint-Joseph de Montaubert fut fondée

en 1630, dit M. Maupillé. L'abbaye de Rillé possédait le fief de

Montaubert et d'autres biens considérables en Lécousse, tels que l'étang

et les moulins du Gué-Landry, la terre de Folleville, une grande partie du

faubourg de l'Echange, etc. (Pouillé de Rennes). Propriété de la famille de Saint-Maurice ;

![]() l'ancien

manoir de la Villeherbue, situé route de Fougères au Ferré. Propriété

successive des familles Chaumont seigneurs du Beschet (en 1430), Botherel

seigneurs du Pont (en 1513), le Gaingneur, le Maloeuvre (vers 1540),

Botherel seigneurs du Pont (en 1559), de Beaucé seigneurs de la Forêt (en

1664 et en 1680), Baston seigneurs de la Forêt en 1775 ;

l'ancien

manoir de la Villeherbue, situé route de Fougères au Ferré. Propriété

successive des familles Chaumont seigneurs du Beschet (en 1430), Botherel

seigneurs du Pont (en 1513), le Gaingneur, le Maloeuvre (vers 1540),

Botherel seigneurs du Pont (en 1559), de Beaucé seigneurs de la Forêt (en

1664 et en 1680), Baston seigneurs de la Forêt en 1775 ;

![]() l'ancien

manoir de la Forêt (Forest) ou de Lécousse, situé près du Pont-aux-Anes, route de

Fougères au Ferré. Il possédait jadis une chapelle privée édifiée en

1598. La chapelle de la Forest s'élevait dans la cour de ce manoir ; elle

fut fondée par acte de 1627, renouvelé en 1672, d'une messe tous les

lundis et dotée de 22 livres 4 sols 3 deniers de rente. A la requête du

propriétaire de la Forest, Auguste Baston, sieur de Morière, cette

chapelle fut visitée en 1689 par René Pannier, recteur de Saint-Sulpice de

Fougères, qui la trouva en parfait état (Archives départementales

d'Ille-et-Vilaine, 10 G, 4). Dans la déclaration que fit en 1680 Joachim de

Beaucé, seigneur de Chambellé et de la Forest, aumônier du roi et

chanoine de Rennes, on lit les détails suivants sur un curieux usage des

paroissiens de Lécousse se rapportant en partie à cette chapelle : «

Le lundy de la Pentecoste est baillé par ledit seigneur de la Forest un

chapeau de muguet à la croix processionnelle lorsque se fait la procession

autour de la paroisse ». A l'origine, « quand ladite procession

estoit arrivée à ladite chapelle du manoir de la Forest, ledit seigneur

mettoit ledit chapeau de muguet à ladite croix, et il y demeuroit le reste

de la procession ; et au retour de ladite procession au bourg de Lescousse

le recteur faisoit baiser la croix audit seigneur après les vespres, et

prenoit ledit seigneur ledit chapeau de muguet et le donnoit à une des filles

de la paroisse telle qu'il lui plaisoit, au pastis dudit bourg où se fait

ledit jour assemblée de personnes pour danser autour avec la fille qui a

ledit chapeau ; miais attendu que ladite procession ne se fait plus autour

de la paroisse, ledit chapeau de muguet est porté à l'église par ledit

seigneur ou son représentant et mis à un des bras de la croix paroissiale,

et après les vespres dudit lundy de la Pentecoste est faite la cérémonie

cy-devant dicte » (Archives départementales de la Loire-Inférieure).

La chapelle de la Forest, aujourd'hui disparue, avait été rendue au culte

à la fin du XIXème siècle (Pouillé de Rennes). Propriété successive des familles de la Forêt (vers 1150), de

Meulant (à la fin du XIIème siècle), du Gué (en 1435 et en 1513), de

Beaucé seigneurs de Montframmery (en 1574 et en 1681), Baston seigneurs de

la Gesmeraye (en 1686 et en 1730), du Feu (en 1775) ;

l'ancien

manoir de la Forêt (Forest) ou de Lécousse, situé près du Pont-aux-Anes, route de

Fougères au Ferré. Il possédait jadis une chapelle privée édifiée en

1598. La chapelle de la Forest s'élevait dans la cour de ce manoir ; elle

fut fondée par acte de 1627, renouvelé en 1672, d'une messe tous les

lundis et dotée de 22 livres 4 sols 3 deniers de rente. A la requête du

propriétaire de la Forest, Auguste Baston, sieur de Morière, cette

chapelle fut visitée en 1689 par René Pannier, recteur de Saint-Sulpice de

Fougères, qui la trouva en parfait état (Archives départementales

d'Ille-et-Vilaine, 10 G, 4). Dans la déclaration que fit en 1680 Joachim de

Beaucé, seigneur de Chambellé et de la Forest, aumônier du roi et

chanoine de Rennes, on lit les détails suivants sur un curieux usage des

paroissiens de Lécousse se rapportant en partie à cette chapelle : «

Le lundy de la Pentecoste est baillé par ledit seigneur de la Forest un

chapeau de muguet à la croix processionnelle lorsque se fait la procession

autour de la paroisse ». A l'origine, « quand ladite procession

estoit arrivée à ladite chapelle du manoir de la Forest, ledit seigneur

mettoit ledit chapeau de muguet à ladite croix, et il y demeuroit le reste

de la procession ; et au retour de ladite procession au bourg de Lescousse

le recteur faisoit baiser la croix audit seigneur après les vespres, et

prenoit ledit seigneur ledit chapeau de muguet et le donnoit à une des filles

de la paroisse telle qu'il lui plaisoit, au pastis dudit bourg où se fait

ledit jour assemblée de personnes pour danser autour avec la fille qui a

ledit chapeau ; miais attendu que ladite procession ne se fait plus autour

de la paroisse, ledit chapeau de muguet est porté à l'église par ledit

seigneur ou son représentant et mis à un des bras de la croix paroissiale,

et après les vespres dudit lundy de la Pentecoste est faite la cérémonie

cy-devant dicte » (Archives départementales de la Loire-Inférieure).

La chapelle de la Forest, aujourd'hui disparue, avait été rendue au culte

à la fin du XIXème siècle (Pouillé de Rennes). Propriété successive des familles de la Forêt (vers 1150), de

Meulant (à la fin du XIIème siècle), du Gué (en 1435 et en 1513), de

Beaucé seigneurs de Montframmery (en 1574 et en 1681), Baston seigneurs de

la Gesmeraye (en 1686 et en 1730), du Feu (en 1775) ;

![]() l'ancien

manoir de la Bourdonnaye, situé route de Fougères au Ferré. Propriété

successive des familles le Serf (en 1478), de Bourgon (en 1503), de Beaucé

(au XVIIème siècle) ;

l'ancien

manoir de la Bourdonnaye, situé route de Fougères au Ferré. Propriété

successive des familles le Serf (en 1478), de Bourgon (en 1503), de Beaucé

(au XVIIème siècle) ;

![]() l'ancien

manoir du Pont, situé route de Romagné à Javerné. Propriété successive

des familles de Lignières (en 1433), Botherel (XVème siècle et en 1559),

puis des Ursulines de Fougères (en 1703) ;

l'ancien

manoir du Pont, situé route de Romagné à Javerné. Propriété successive

des familles de Lignières (en 1433), Botherel (XVème siècle et en 1559),

puis des Ursulines de Fougères (en 1703) ;

![]() l'ancien

manoir de la Vigne, situé route de Fougères à Vendel. Propriété de la

famille Baston seigneurs de la Morière en 1676 ;

l'ancien

manoir de la Vigne, situé route de Fougères à Vendel. Propriété de la

famille Baston seigneurs de la Morière en 1676 ;

![]() l'ancien

manoir de la Gaulteraye. Propriété de la famille Hoyte, puis de l'Abbaye

de Marmoutiers en 1277 et des familles du Boisbéranger (en 1480), Gillet

seigneurs de la Renardière (en 1540), Liart (en 1587), Tranchant seigneurs

du Tret (en 1657 et en 1710) ;

l'ancien

manoir de la Gaulteraye. Propriété de la famille Hoyte, puis de l'Abbaye

de Marmoutiers en 1277 et des familles du Boisbéranger (en 1480), Gillet

seigneurs de la Renardière (en 1540), Liart (en 1587), Tranchant seigneurs

du Tret (en 1657 et en 1710) ;

![]() l'ancien

manoir de Bliche, situé route de Fougères à Rennes. Il possédait jadis

une chapelle privée. La chapelle Saint-René de Bliche, dépendant du

manoir de ce nom, fut fondée de messes le 22 mars 1700, et l'ordinaire

approuva cette fondation le 26 juillet 1701. En 1725, Joseph-Augustin

Boursoul, présenté par Joseph Avenel, seigneur de la Marche et de Bliche,

fut pourvu de ce bénéfice ; Etienne Favrais l'y remplaça en 1746 ; à la

mort de ce dernier, Louis Le Beau reçut en 1780 comme titre clérical cette

chapellenie, valant alors 55 livres de rente (Pouillé de Rennes). Propriété de la famille Avenel seigneurs de la

Marche en 1725, puis de la famille de Mésanger seigneurs du Harlay en 1746 ;

l'ancien

manoir de Bliche, situé route de Fougères à Rennes. Il possédait jadis

une chapelle privée. La chapelle Saint-René de Bliche, dépendant du

manoir de ce nom, fut fondée de messes le 22 mars 1700, et l'ordinaire

approuva cette fondation le 26 juillet 1701. En 1725, Joseph-Augustin

Boursoul, présenté par Joseph Avenel, seigneur de la Marche et de Bliche,

fut pourvu de ce bénéfice ; Etienne Favrais l'y remplaça en 1746 ; à la

mort de ce dernier, Louis Le Beau reçut en 1780 comme titre clérical cette

chapellenie, valant alors 55 livres de rente (Pouillé de Rennes). Propriété de la famille Avenel seigneurs de la

Marche en 1725, puis de la famille de Mésanger seigneurs du Harlay en 1746 ;

![]() l'ancien

manoir de la Pilais, situé route de Fougères à Tremblay. Propriété

successive des familles Estourbeillon (en 1485), de Servaude (en 1627), Bérel

seigneurs du Breil (en 1643 et en 1658), de Coullanges (en 1670), Guérin

(en 1682), du Boisbaudry ;

l'ancien

manoir de la Pilais, situé route de Fougères à Tremblay. Propriété

successive des familles Estourbeillon (en 1485), de Servaude (en 1627), Bérel

seigneurs du Breil (en 1643 et en 1658), de Coullanges (en 1670), Guérin

(en 1682), du Boisbaudry ;

![]() l'ancien

manoir de la Mésengère, situé route de Fougères à Saint-Etienne-en-Coglès.

Il est accosté d'une petite tour. Propriété successive des familles

Baylet (en 1411 et au début du XVIIème siècle), le Bret seigneurs des

Portes (en 1637), le Gouz (avant 1659), Goret sieurs de la Garenne (en 1659

et en 1789) ;

l'ancien

manoir de la Mésengère, situé route de Fougères à Saint-Etienne-en-Coglès.

Il est accosté d'une petite tour. Propriété successive des familles

Baylet (en 1411 et au début du XVIIème siècle), le Bret seigneurs des

Portes (en 1637), le Gouz (avant 1659), Goret sieurs de la Garenne (en 1659

et en 1789) ;

![]() l'ancien

manoir de la Martinais, situé route de Fougères à Saint-Etienne-en-Coglès ;

l'ancien

manoir de la Martinais, situé route de Fougères à Saint-Etienne-en-Coglès ;

![]()

ANCIENNE NOBLESSE de LECOUSSE

Les principales juridictions seigneuriales de Lécousse étaient celles de Larchapt, du Bas-Châtellier, des Acres, de Saint-Brice, du Bois-Guy, des abbayes de Savigny, de Rillé et de Pontlevoy, du prieuré de la Trinité, etc...

Voir

![]() "

Seigneuries,

domaines seigneuriaux et mouvances de Lécousse

".

"

Seigneuries,

domaines seigneuriaux et mouvances de Lécousse

".

A la montre de 1541 des feudataires de l'évêché de Rennes est mentionné à "Lescousse" :

- Georges Le Provost : "Georges Le Provost seigneur de Sainct Marc [Note : Manoir de Saint-Marc ou Saint-Mard, en Saint-Marc-sur-Couesnon] raporte que les terres de Jehan Boylet myneur seigneur des Tullays [Note : Manoirs de la Haute et de la Basse Tullaye, en Saint-Germain-en-Coglès] et de La Mésangière [Note : Manoir de la Mésengère, en Lécousse] son nepveu sont en baill à la court de Foulgères, Et pour en faire apparoir a produict à tesmoigns Gilles du Feu et Gilles de La Roche présens quelz ont par serment raporté que puix l'an Michel Boylet seigneur des Tullays et de La Mesangière père dudict Jehan Boylet estoit et est mort et décebdé et ses héritaiges estre tumbéz en baill. De quoy luy a esté ordonné estre baillé acte. Et attendu ladicte information ne leur, pour le présent, ordonné ne inioinct rien faire sauff, le baill finy, à les chargez comme de raison".

(extraits du "manuscrit de Missirien" de Guy Autret, né en 1599 au manoir de Lézoualch en Goulien, et complétés par l'article "Montre des Gentilshommes de l'évêché de Rennes de 1541" de G. Sèvegrand).

(à compléter)

© Copyright - Tous droits réservés.