|

Bienvenue chez les Lantillacois |

LANTILLAC |

Retour page d'accueil Retour Canton de Rohan

La commune de Lantillac ( |

ETYMOLOGIE et HISTOIRE de LANTILLAC

Lantillac vient de « Lantillus », nom d'un centurion romain.

Lantillac est un démembrement de l'ancienne paroisse primitive de Radenac. Lantillac aurait été érigé en paroisse dès 1300, et dépendait alors du doyenné de Porhoët. L'ancienne seigneurie de Lantillac possédait jadis un droit de haute, moyenne et basse justice.

On rencontre les appellations suivantes : Lantillac (en 1448, en 1464, en 1481, en 1536) et Lentillac (en 1477).

Note : Lantillac, borné naturellement par quelques ruisseaux, est entouré de quatre paroisses qui sont : Pleugriffet au nord, Radenac à l'ouest, Buléon au sud, et Guégon à l'est. Sa superficie est de 772 hectares, dont une partie est occupée par des bois et des landes ; aussi sa population n'est-elle que de 384 habitants en 1891. La voie romaine de Vannes à Corscul traverse son territoire, en passant à la Ville-au-Trait, auprès de Talhoet et auprès du bourg, pour gagner ensuite Pommeleuc. On l'appelle encore dans le pays le Chemin des Romains (Joseph-Marie Le Mené - 1891).

![]()

PATRIMOINE de LANTILLAC

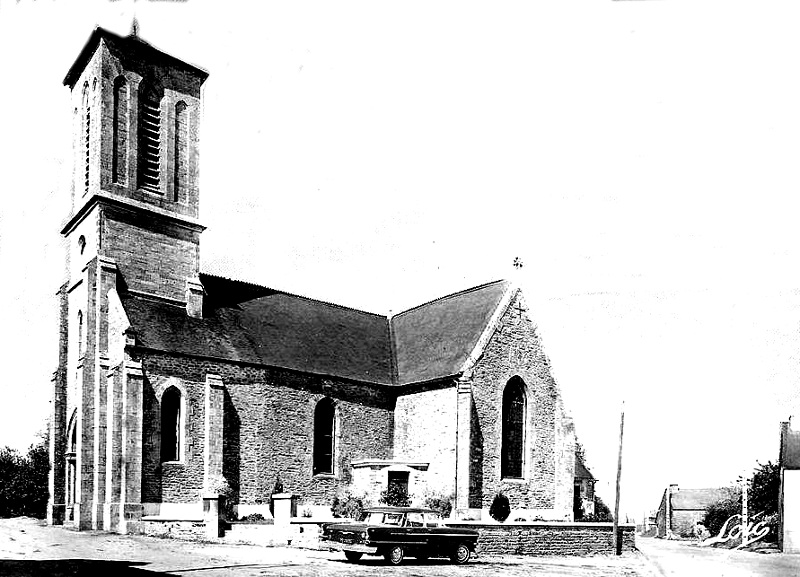

![]() l'église Notre-Dame-de-toute-Aide

(1865-1910). Elle a été construite en 1865-1867, en style gothique, sur l'emplacement d'une

église du XVIème siècle. Le clocher date de

1910. Il s'agit d'un édifice en forme de croix latine. Quelques statues de bois du XVIIIème siècle ont été conservées,

ainsi qu'une cloche de bronze datée de 1553. L'église abrite une peinture

intitulée "Donation du Rosaire" et datée de 1827, oeuvre du

peintre Aimé Blévin de Loudéac ;

l'église Notre-Dame-de-toute-Aide

(1865-1910). Elle a été construite en 1865-1867, en style gothique, sur l'emplacement d'une

église du XVIème siècle. Le clocher date de

1910. Il s'agit d'un édifice en forme de croix latine. Quelques statues de bois du XVIIIème siècle ont été conservées,

ainsi qu'une cloche de bronze datée de 1553. L'église abrite une peinture

intitulée "Donation du Rosaire" et datée de 1827, oeuvre du

peintre Aimé Blévin de Loudéac ;

Nota : La paroisse, malgré son peu d'étendue, est ancienne. Elle existait certainement en 1300. Vers cette époque, elle fut annexée au chapitre, et sa présentation attachée à un canonicat en particulier. En 1378, le chapitre n'en retirait qu'une pension annuelle de 20 sous, qui valait alors 4 perrées de grains, et qui est restée la même jusqu'à la Révolution, malgré la dépréciation de l'argent. Quant au droit de présentation, il était perdu pour le chapitre dès le XVIIème siècle, et la paroisse était retournée au droit commun de l'alternative. Le recteur percevait la dîme à la 12ème gerbe sur presque toute l'étendue de sa paroisse, et dans quelques quartiers seulement à la 36ème. Son revenu net en 1757 était évalué à 500 livres. L'église paroissiale est sous l'invocation de Notre-Dame-de-Toute-Aide. La fenêtre du fond du choeur, dans l'ancienne église, démolie en 1865, était ogivale, avec meneaux en trèfles et quatrefeuilles. Une arcade, également ogivale, reposant sur simples tailloirs, séparait la nef du transept sud. Les autels latéraux étaient dédiés, l'un à saint Joachim et sainte Anne, l'autre à saint Pierre et saint Paul. Sur une petite cloche, ou lisait en caractères gothiques : L. de Cléguennec? S. de Talhoet l'an M. Vcc LIII (ou LVI). m. F. Tual recteur. Dom I. Sangon, Dom L. Sagel? curés. Cette petite paroisse avait donc alors trois prêtres. La nouvelle église, construite en 1865, est de style ogival. Il n'y avait aucune chapelle publique ; mais il y avait une chapelle privée au manoir de la Ville-Louet, dans laquelle le seigneur avait fondé une chapellenie vers le milieu du XVIIIème siècle. Les fratries étaient, en 1618, le bourg, la Ville-Oger, Talhoet, et la Ville-au-Trait. Lantillac relevait de la seigneurie et du doyenné de Porhoët, et de la sénéchaussée de Ploërmel. En 1790, il fut érigé en commune, du canton de Réguiny et du district de Josselin. Son recteur, M. Rivière, refusa en 1791 le serment schismatique, et fut plus tard détenu au Petit-Couvent. En 1800, il fut attaché à l'arrondissement de Ploërmel, et en 1801 au canton de Rohan (Joseph-Marie Le Mené - 1891).

Voir aussi

![]() "L'histoire de la paroisse de Lantillac et ses recteurs"

"L'histoire de la paroisse de Lantillac et ses recteurs"

![]() la croix du cimetière (1690) ;

la croix du cimetière (1690) ;

![]() la croix de Lourmel,

située route de La Ville-Oger. Elle est ornée d'une figure du Christ. On y

trouve un calice et un ciboire sculptés ;

la croix de Lourmel,

située route de La Ville-Oger. Elle est ornée d'une figure du Christ. On y

trouve un calice et un ciboire sculptés ;

![]() le calvaire de la Ville-Oger.

Sur une dalle du socle figure l'inscription : "Dieu, te regarde

pécheur et tu n'y penses" ;

le calvaire de la Ville-Oger.

Sur une dalle du socle figure l'inscription : "Dieu, te regarde

pécheur et tu n'y penses" ;

![]() le château ou manoir de Talhouët (1754), propriété de la famille

Cléguennec en 1550. En 1762, le manoir devient la propriété de la famille La

Landelle jusqu'à la Révolution. Confisqué comme bien national, il est vendu en 1792 à la

famille Le Febvrier. Louis de Cléguennec (époux de Mathurine du Cambout) parraine en 1753 la

cloche de l'église paroissiale et fait reconstruire le château en 1754.

La chapelle du château est détruite au XIXème siècle ;

le château ou manoir de Talhouët (1754), propriété de la famille

Cléguennec en 1550. En 1762, le manoir devient la propriété de la famille La

Landelle jusqu'à la Révolution. Confisqué comme bien national, il est vendu en 1792 à la

famille Le Febvrier. Louis de Cléguennec (époux de Mathurine du Cambout) parraine en 1753 la

cloche de l'église paroissiale et fait reconstruire le château en 1754.

La chapelle du château est détruite au XIXème siècle ;

![]() le manoir de La Ville-Gauthier (1568), propriété

successive des familles Samson, Keiron ou Keron, et La Goublaye ;

le manoir de La Ville-Gauthier (1568), propriété

successive des familles Samson, Keiron ou Keron, et La Goublaye ;

![]() le

manoir du Bois-Derval (XVIIIème siècle), propriété de la famille

Gosselin. Une chapelle privée y a été édifiée en 1884 ;

le

manoir du Bois-Derval (XVIIIème siècle), propriété de la famille

Gosselin. Une chapelle privée y a été édifiée en 1884 ;

![]() l'ancien

château de la Ville-Gué. Siège d'une seigneurie qui appartenait en 1427

à la famille Aimon de Lauret, puis successivement aux familles Beaumanoir

et du Lys. Ancienne place forte, le château primitif aurait possédé,

dit-on, près de 9 tours. L'édifice actuel date du XVIIIème siècle ;

l'ancien

château de la Ville-Gué. Siège d'une seigneurie qui appartenait en 1427

à la famille Aimon de Lauret, puis successivement aux familles Beaumanoir

et du Lys. Ancienne place forte, le château primitif aurait possédé,

dit-on, près de 9 tours. L'édifice actuel date du XVIIIème siècle ;

![]() l'ancien

manoir de la Ville-Louet. Siège d'une seigneurie qui appartenait en 1427 à

la famille Sérent, puis successivement aux familles Limonier de la Marche,

Talhoet, Cintré et Tanouarn. Le manoir possédait autrefois une chapelle

privée dans laquelle le seigneur du lieu avait fondé une chapellenie vers 1750 ;

l'ancien

manoir de la Ville-Louet. Siège d'une seigneurie qui appartenait en 1427 à

la famille Sérent, puis successivement aux familles Limonier de la Marche,

Talhoet, Cintré et Tanouarn. Le manoir possédait autrefois une chapelle

privée dans laquelle le seigneur du lieu avait fondé une chapellenie vers 1750 ;

![]() la fontaine Notre-Dame-de-toute-Aide (1892),

située au lieu-dit "Vieux-Moulin". Elle est édifiée à

l'initiative de l'abbé Bodo, recteur de Lantillac, et bénite le 15 août 1892 ;

la fontaine Notre-Dame-de-toute-Aide (1892),

située au lieu-dit "Vieux-Moulin". Elle est édifiée à

l'initiative de l'abbé Bodo, recteur de Lantillac, et bénite le 15 août 1892 ;

![]()

ANCIENNE NOBLESSE de LANTILLAC

Au moyen âge, ce petit territoire avait donné son nom à une famille, qui avait haute, moyenne et basse justice sur tout le pays. Ce fief appartenait en 1300 à Robert de Beaumanoir, en 1550 à Louis de Cléguennec, seigneur de Talhoet, puis aux Spinefort, dont l'écusson se voit encore en 1891 dans un des transepts de l'église, en 1760 à René-Vincent de la Landelle, seigneur de Roscanvec. Le seigneur dîmait à la 12ème gerbe sur certaines terres, et à une quotité moindre sur d'autres ; sa justice était exercée par un sénéchal et un procureur fiscal, et ressortissait à Ploërmel. Les autres seigneuries étaient :

1° Francheville, au sud-ouest du bourg.

2° Talhoet, au sud, aux Cléguennec en 1550.

3, La Ville-Gautier, aux Samson, Keron et la Goublaye.

4° La Ville-Gué, au sud-ouest, aux Lauret en 1427, puis aux Beaumanoir, et enfin aux du Lys, sous lesquels les neuf tours du château furent démolies.

5° La Ville-Louet, au sud, à M. de Sérent en 1427, puis aux Limonier de la Marche, aux Talhoet, aux Cintré et aux Tanouarn.

6° La Ville-Oger, à l'ouest.

(de Joseph-Marie Le Mené).

A la "montre" (réunion de tous les hommes d'armes) de Vannes du 8 septembre 1464, on comptabilise la présence de 3 nobles de Lantillac :

![]() Morice

de SERENT (200 livres de revenu) : excusé par mandement du Duc ;

Morice

de SERENT (200 livres de revenu) : excusé par mandement du Duc ;

![]() Eon

LE DILAURECH (200 livres de revenu), remplacé par son fils Jehan ;

Eon

LE DILAURECH (200 livres de revenu), remplacé par son fils Jehan ;

![]() Ollivier

PHILIPOT (60 livres de revenu), remplacé par son fils Allain : porteur

d'une brigandine ;

Ollivier

PHILIPOT (60 livres de revenu), remplacé par son fils Allain : porteur

d'une brigandine ;

A la "montre" (réunion de tous les hommes d'armes) de Vannes du 4 septembre 1481, on comptabilise la présence de 3 nobles de Lantillac :

![]() Allain

PHILIPOT (100 livres de revenu) : armé d'une jusarme ;

Allain

PHILIPOT (100 livres de revenu) : armé d'une jusarme ;

![]() Jacques

de SERENT (300 livres de revenu) : comparaît en homme d'armes ;

Jacques

de SERENT (300 livres de revenu) : comparaît en homme d'armes ;

![]() Eonnet

DELAUREC (800 livres de revenu), remplacé par son fils Jehan : porteur

d'une brigandine, comparaît armé d'une vouge ;

Eonnet

DELAUREC (800 livres de revenu), remplacé par son fils Jehan : porteur

d'une brigandine, comparaît armé d'une vouge ;

© Copyright - Tous droits réservés.