|

Bienvenue ! |

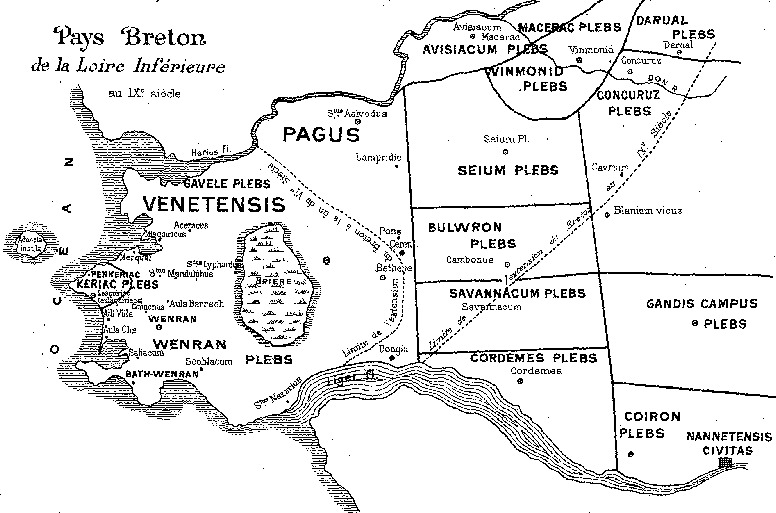

Géographie de la presqu'île Guérandaise au Xème siècle. |

Retour page d'accueil Retour Ville de Guérande

Géographie de la presqu'île Guérandaise au Xème siècle. — L'Origine des paroisses. — Le culte des Saints bretons.

Note : BIBLIOGRAPHIE GÉNÉRALE ET SOURCES. — Cartulaire de Redon, édit. de Courson, 1863, in-4° (Doc. inédits sur l'Hist. de France) ; — DE LA BORDERIE, Hist. de Bret., tome II ; — D. MORICE, Preuves de l'Histoire de Bretagne, tome I ; — H. QUILGARS, Dictionnaire Topographique de la Loire-Inférieure, 1906, in-4°.

I. — LA PROPRIÉTÉ BRETONNE ; SON ORIGINE.

Entre le moment qui sépara du IXème siècle l'établissement de la propriété bretonne, les documents font défaut pour apprécier l'état matériel du pays. L'état de prospérité que l'on trouve dans le courant du IXème siècle fut acquis par les efforts faits pendant les deux siècles précédents par les Bretons, pour régénérer la région en détresse depuis que les barbares avaient ruiné la civilisation gallo-romaine. Les plus puissants facteurs de cette régénération furent, avec l'initiative individuelle alors difficile, les établissements religieux. Avant l'arrivée des Bretons, il n'y avait, dans le pays de Guérande, que deux centres religieux, trois, si l'on y ajoute Saint-Nazaire : Assérac et Saint-Molf, le premier fondé par Hilaire, évêque de Poitiers, dans le courant du IVème siècle ; l'autre par Germain d'Auxerre vers la même époque. Ces deux centres ne constituaient pas des communautés religieuses à proprement parler ; elles étaient plutôt des paroisses desservies par des séculiers qui avaient pour mission d'assurer le service du culte, autant qu'il était possible, dans un pays où ce qui restait de Gallo-romains et de Gaulois était disséminé dans les grands domaines créés par les riches seigneurs Gallo-romains, et associait au culte chrétien les vieux cultes de la Gaule. Les véritables rénovateurs de l'agriculture furent ces moines réguliers qui suivaient les Bretons dans leur émigration et s'entendaient autant dans le défrichement de la terre que dans le service du culte. A la fin du VIème siècle, les Bretons arrivant du pays de Vannes au sud de la Vilaine, trouvèrent presque un désert, un pays inculte, comme l'indique bien le nom de Wen-Ran qu'ils lui donnèrent. L'occupation assurée, il leur fallut, pour vivre, tirer leurs ressources de la terre. Les anciennes villas gallo-romaines dont les ruines couvraient le pays, furent réparées ; à l'aide des colons dont les familles survivaient, les terres furent remises en exploitation, et les Bretons s'installèrent dans les domaines de leurs prédécesseurs et se les approprièrent, moins par la force et le droit de conquête, que parce qu'ils les trouvèrent la plupart du temps sans possesseurs ; ils se comportèrent comme de premiers occupants.

La prise de possession des domaines gallo-romains par les Bretons entraîna la disparition effective des fundi. Les Bretons, ignorant l'importance qu'avait eu précédemment le fundus, se préoccupèrent moins de le conserver dans son intégrité, que de remettre le pays en exploitation. Il y eut une véritable appropriation de la terre, d'abord en faveur du chef militaire, puis au bénéfice des soldats, des moines, de l'Église. Cette appropriation se manifesta jusque dans la forme des noms de fundus dont les Bretons ne comprenaient pas la composition. Le fundus Verniacus devint le Lod Verniacus [Note : Aujourd'hui Lauvergnac, commune de La Turballe, et Lauvergnac, commune de Saint-Lyphard], le fundus Neracus, Les-Neracus [Note : Aujourd'hui Lesnérac, commune d'Escoublac] ; au nom de fundus en -accus qui comportait déjà l'idée de la propriété, ils ajoutèrent un autre terme la répétant. Cette transformation des noms de lieu en -acus par les Bretons, est un signe certain de l'occupation des domaines gallo-romains dès le debut de leur conquête.

D'autres noms de fundus en -acus ne portent pas l'empreinte de transformation à l'époque bretonne. C'est que dans ces lieux l'élément gallo-romain s'était suffisamment conservé pour y empêcher dès l'origine la domination bretonne.

Dans ces derniers, l'assimilation se fit avec le temps, et d'autant plus vite que les Bretons furent considérés par les Gallo-romains comme des protecteurs et des rénovateurs. Le morcellement des fundi qui résultait des partages et donations, acheva de faire disparaître les grands domaines gallo-romains : l'unité absolue du fundus était brisée de fait. Au IXème siècle, le mot fundus n'existe même plus dans les chartes qui concernent le pays de Guérande. Vers la fin du XIème s., on le retrouve une fois dans l'expression fundus Misquiricus [Note : Cart. de Redon, n° LXV, suppl.], mais avec un sens tout différent du fundus gallo-romain.

La disparition des fundi était, du reste, le résultat inévitable de l'organisation administrative des Bretons.

L'une des premières atteintes portées aux fundi, eut lieu de bonne heure, par suite d'une fondation monacale, à une époque qu'il est impossible de préciser, mais qui fut très probablement le milieu du VIème siècle.

Les moines de l'abbaye de Saint-Lyphard de Meung, dans l'Orléanais, obtinrent des dons de terre dans le pays de Guérande et vinrent s'y établir. En plus de leur prieuré de Saint-Lyphard, au bord de la Brière, ils possédaient [Note : Gallia Christiana, VIII, 488 (instrumenta)] un domaine portant le nom gallo-romain de Luniniacus [Note : Aujourd'hui Lévigné, lieu dit en la commune de Guérande, section C du plan cadastral] et un autre le nom celtique de Cennonus [Note : Aujourd'hui Senon, écrit par corruption Saint-Nom, en la commune de Guérande].

II. — LES DIVISIONS DE LA PROPRIÉTÉ ; LES PLOUS.

Au IXème siècle, le pays de Guérande était, au point de vue administratif, complètement organisé. Cette organization avait commencé du jour où les Bretons arrivèrent dans le pays. Ignorants des mœurs administratives que les Romains avaient laissées en Gaule, ils prirent des bases nouvelles sous l'empire des circonstances d'une émigration imprévue. Le fundus fut remplacé, en tant que division officielle du pays, par le plou (plebs) — bien différent du fundus — ou agglomération de population sur l'autorité d'un mactiern.

Les plous étaient des circonscriptions territoriales d'étendue fort inégale. Quand les Bretons arrivèrent dans la région Guérandaise à la fin du VIème siècle, sous la conduite de Waroc'h, ils dénommèrent ce pays du nom général de Wen-Ran. Le premier plou fondé dans cette région fut celui qui fut appelé du nom du chef, plou Keriac, dont le centre, ou chef-lieu, était la résidence de Waroch, Aula Quiriaca. Le plou Keriac eut à l'origine une étendue fort indéterminée ; il se confondit avec le Wen-Ran et embrassa toutes les conquêtes des Bretons entre la Vilaine et la Loire. Après la fondation de la ville de Guérande ou de Wen-Ran, le plou Keriac disparut presque entièrement pour faire place à un second plou qui fut le plou Wen-Ran. Le plou Keriac demeura à l'état d'une pointe de terre renfermant Aula Quiriaca et deux ou trois villas ; et par suite de donations, il tomba complètement entre les mains du clergé. Ce fut même sans doute, grâce au palais d'Aula Quiriaca, qui résumait à lui seul l'établissement des Bretons dans le pays de Guérande, qu'il dût de ne point disparaître totalement. Ainsi en était-il au milieu du IXème siècle. Le démembrement du plou Keriac se fit de bonne heure ; il commença avec la fondation de la ville de Guérande. Tout le territoire qui en fut détaché, ne passa pas, néanmoins, au plou Wen-Ran. La région qui borde la Vilaine et très probablement le territoire de la commune actuelle d'Assérac, furent rattachés au plou Gavele, dont le centre était Pléaule ; c'est du moins ce qui résulte des indications topographiques fournies par les chartes du IXème siècle.

Au Xème siècle, le plou Wen-Ran s'étendait entre la baie de Penbé et le trait de Mesquer, l'Océan — moins l'extrême pointe de Piriac, — l'embouchure de la Loire et le cours de ce fleuve jusqu'aux environs de Donge ; puis était borné par les plous Savannacum, Bulwron et Seium, et s'étendait jusqu'au lieu de Lampridic [Note : C'est ce qui résulte d'une charte de 855 du Cartul. de Redon (n° LXXXVI, p. 65), passée in plebe Unenran (in loco) nuncupante Treb Querman. Ce lieu de Treb Querman est aujourd'hui Trehermain, en la commune de Saint-Gildas-des-Bois. Lampridic fut le nom primitif de Saint-Gildas-des-Bois, antérieurement à la fondation de l'abbaye en 1020], dont le nom est une formation bien bretonne. Son étendue était donc considérable ; mais toute la partie qui s'étendait à l'est des marais de la Grande-Brière était peu peuplée, et habitée presque complètement par des indigènes descendant surtout des populations gauloises et néolithiques.

Le centre du plou était Guérande, la ville toute bretonne, autour de laquelle se formèrent aux VIIème et VIIIème siècles de grands domaines, nouveau morcellement des fundi.

Dans le plou étaient quelques centres habités, jouissant d'une certaine importance par leur commerce ou leur ancienneté : Bath [Note : Batz], Sanctus Nazarius de Sinuario [Note : Saint-Nazaire], Sanctus Liphardus [Note : Saint-Lyphard], puis des localités de moindre importance : Aceracus [Note : Assérac], Scublacus [Note : Escoublac], Queren [Note : Lescrain, village, commune de Pontchateau, ancienne paroisse], Sanctus Mendulphus [Note : Saint-Molf].

Le plou Keriac était réduit au IXème siècle à une étendue insignifiante. Il comprenait l'île Dumet (Aduneta insula), les villages de Grain et de Kerven, un domaine appelé Granbudgen ou Bronbudien. Le centre était Aula Quiriaca, réduite à l'état de domaine épiscopal.

Le plou Gavele semble avoir été en partie un démembrement du plou Wen-Ran. Ce n'est que vers le milieu du XIème siècle qu'on peut lui assigner des limites approximatives. Il s'avançait alors jusqu'à la baie de Mesquer et embrassait, sur la rive gauche de la Vilaine, le territoire des communes actuelles de Pénestin, Camoël, Férel, La Roche-Bernard et une partie d'Assérac ; son centre était Pléaule [Note : Cart. de Redon, n° CCCVII, p. 259. Cette charte place Trehiguier et Camarel dans le plou Gavele].

Ce prolongement du plou Gavele au sud de la Vilaine ne saurait s'expliquer que par les revendications constantes des évêques de Vannes sur le Wen-Ran. Les limites de ce plou furent probablement déterminées par un accord survenu avec l'assentiment des princes bretons, après l'incorporation définitive du Wen-Ran à l'évêché de Nantes, vers l'an 900.

III. — LE TREB.

Le plou se subdivisait en circonscriptions de très petite étendue qui portaient le nom de treb. Le treb répondait au village : c'était une agglomération d'habitations avec des terres dont les unes étaient communes. Bien que les treb fussent nombreux, les textes du IXème siècle n'ont laissé le souvenir que d'un seul, le treb Querman, aujourd'hui Tréhermain ; mais on peut, à l'aide de la toponomastie et des textes postérieurs au Xème siècle, reconstituer approximativement le nombre de ces circonscriptions. Dans l'étendue des plous Keriac et Wen Ran, il existe actuellement 87 noms de lieu, qui remontent a une respectable antiquité et sont probablement d'anciens trebs [Note : Voir dans le Dictionnaire Topographique de la Loire-Inférieure, les noms de lieu de formation bretonne commençant par tré].

IV. — LES FORMES DE LA PROPRIÉTÉ : LA VILLA.

Les Villas étaient à la fois exploitation agricole et propriété d'agrément. Elles étaient nombreuses au IXème siècle, mais l'origine de beaucoup d'entre elles remontait à l'époque galloromaine ; elles conservèrent leurs noms primitifs. D'autres furent complètement créées par les Bretons.

Les textes ont conservé le souvenir de quelques-unes de ces villas.

Dans le plou Keriac il y avait la villa Burbrii, près de Canvel. Cette villa qui faisait partie du domaine propre du comte de Vannes, Pascueten, fut donnée par lui, en 857, aux moines de Redon [Note : Cart. de Redon, n° XXVI, p. 21].

Près de celle-ci était la villa Granbudgen ou Bronbudien [Note : Cart. de Redon, n° LXXVII, p. 60, et C, p. 76].

Dans le plou Wen-Ran, sur le coteau de Clis, dominant les salines, était la villa Alli. C'était un très beau domaine qui comprenait un certain nombre de salines. Elle appartenait, au milieu du IXème siècle, à un riche propriétaire nommé Duil, fils de Revelan, souvent cité dans les chartes de Redon. Ce Duil engagea aux moines de Redon plusieurs parcelles de sa villa : en 863, ce fut, pour une durée de 20 ans, la saline Permet, pour 20 sous [Note : Cart. de Redon, n° CLXIX, p. 130] ; le contrat fut passé à la villa même. Le 10 juillet 865, il engagea encore pour 7 ans de plus la même saline pour une autre somme de 20 sous [Note : Cart. de Redon, n° LXXXVI, p. 65]. Le 21 août 866, un nouveau contrat survenu avec les moines de Redon, engagea à ces derniers, et pour une durée de 5 ans, la saline Scamnovid, en garantie d'une somme de 6 sous [Note : Cart. de Redon, n° CLXX, p. 131]. Les successeurs de Duil virent leur villa transformée en fief noble ; à la fin du moyen-âge la villa Alli, devenue Trévaly, était une seigneurie vassale de la baronnie de Campzillon.

La villa Saliacum, citée en 971 [Note : Bibl. Nat., ms. fr. 22.329, Cart. de l'abbaye de Saint-Aubin d'Angers], devint l'origine du bourg de Saillé. A la suite d'une donation, les moines de Saint-Aubin d'Angers s'y établirent et y fondèrent un prieuré. Saliacum, comme son nom l'indique, était un domaine d'origine gallo-romaine.

V. — LE RAN.

Le Ran était, à l'origine, une petite exploitation agricole ne renfermant pas d'habitation. La distinction entre le ran et la villa reposait primitivement sur cette différence ; mais dans la suite les deux termes semblent avoir été employés pour désigner indistinctement le même genre de propriété, ran en breton, villa ou pars terrae en latin.

Dans le plou Wen-Ran on trouve désigné sous cette appellation un domaine dit Ran-Hocar et un autre nommé Ran-Caranton [Note : Cart. de Redon, n° CCLX, p. 209]. Le Ran-Hocar appartenait au IXème siècle au comte Pascueten, et fut donné par lui, en 876, à l'abbaye de Redon. Cette propriété était située aux environs d'Assérac, et devint plus tard le siège d'une petite seigneurie [Note : Dans le Diction. Topo. de la Loire-Inf., nous avons identifié Ran-Hocar avec Ker-Hougar, petite seigneurie de la paroisse d'Escoublac au XVème siècle. Cette identification nous paraît maintenant erronée. Ran-Hocar et Ran-Caranton ont en effet, en 876, pour colon, un nommé Woretan. Ran-Caranton étant situé, dit le texte, in plebe Gablah ou Gavele, il est impossible que ce Woretan ait pu cultiver à la fois des terres près d'Escoublac, à Ran-Hocar, et d'autres à Ran-Caranton, la distance étant trop grande. Ran-Hocar doit être identifié avec Kerhougas, de la commune d'Assérac].

De même que la villa, le ran n'était pas une division du plou ; mais, comme le treb, le ran devint très souvent, l'origine de villages et de fiefs.

Au IXème siècle, la propriété était donc désignée sous les noms de villa, ran, treb, auquel on joignait les noms de terra, locus et salina.

VI. — L'AULA OU LA LES.

L'Aula était la résidence royale, celle du grand seigneur ; les Bretons la nommaient lis ou les. Waroc'h s'établissant sur le promontoire de Piriac, appelle sa résidence de son nom, précédé d'aula : Aula Quiriaca ou en breton Les-Guiriac, c'est la demeure de Waroc'h que les Gallo-romains eussent appelée Cariacum.

A l'origine, le mot les ou aula, était réservé pour désigner l'habitation du souverain ; mais l'usage s'établit bientôt de l'appliquer aux propriétés des grands seigneurs.

Au milieu du IXème siècle, en dehors d'Aula Quiriaca, quatre résidences importantes sont qualifiées d'Aulæ dans le pays de Guérande : Aula Clis, Aula Barrech, Aula Bilis et Aula Camplatr. L'existence de ces quatre demeures seigneuriales est connue par le Cartulaire de Redon. A l'exception d'Aula Clis, il est presque impossible de les identifier avec les noms de lieu modernes, et d'en fixer la situation géographique avec exactitude. Il paraît cependant certain qu'on doive rechercher ces habitations sur le parcours des voies romaines.

Quelques-unes de ces aulæ furent d'anciennes habitations gallo-romaines : les princes bretons ne pouvant trouver mieux que ces riches et solides demeures qu'ils restaurèrent. Au moment où ils passèrent en Armorique, ils eurent bien d'autres préoccupations que de se construire des palais ; ils se servirent des vieux palais romains, restaurés tant bien que mal ; telles furent sans doute les origines d'Aula Quiriaca, d'Aula Clis, de Lesnérac, de Lesvérac et des autres les dont la toponomastie a conservé les noms.

AULA CLIS. — Aula Clis est connue par une charte du 31 mai 859 [Note : Cart. de Redon, n° XXIII, p. 19], par laquelle le comte Pascueten concéda aux moines de Redon la terre de Bronaril. Cette charte fut signée à Aula Clis en présence de nombreux seigneurs et de Pascueten. Aula Clis était l'une des résidences de ce prince, qui était alors possesseur du comté de Browerec'h ou de Vannes dont faisait partie le pays de Guérande.

Trois identifications peuvent convenir à Aula Clis : Clis [Note : Village de la commune de Guérande], Lesclis [Note : Village de la commune d'Assérac] et Lanclis [Note : Habitation de la commune de Guérande]. Lesclis semble être la traduction exacte de Aula Clis ; mais une forme du XVIème siècle donne la véritable origine de ce nom [Note : Arch. de la Loire-Inf., E 287, aveu de 1538] : Clis, dans Lesclis, est une forme dégénérée de Quilic, et Quilic fait écarter la forme Clis au IXème siècle. Au point de vue linguistique, Aula Clis ne peut donc être Lesclis, autrement dit Lesquilic. Lesclis est du reste situé au fond de la baie de Penbé, en dehors des voies romaines et dans une situation géographique défavorable.

Clis et Lanclis peuvent également bien convenir à Aula Clis. A Clis se trouvent d'imposantes ruines romaines, aux murs hauts de deux mètres encore, qui ont pu abriter les princes bretons du IXème siècle. Mais entre ce lieu et Lanclis, près des Maisons-Brûlées, existent d'autres ruines romaines ; on en retrouve aussi à Lanclis, mais elles sont moins imposantes. C'est dans ce dernier endroit qu'il convient de placer Aula Cils. L'opinion ancienne s'accordait avec cette identification. D'après une note marginale du XVIème siècle inscrite sur le manuscrit du cartulaire de Redon, Aula Clis était à cette époque aux mains des moines de Prières [Note : Est hodie monasterii de Precibus]. Or, l'abbaye de Prières n'a rien possédé à Lesclis ni au village de Clis, mais elle était en possession de Lanclis. Le changement de Les ou Aula en Lan, dans la composition de Lanclis, s'opéra au moment où ce lieu devint propriété ecclésiastique. Aula Clis et Lanclis sont donc des formes différentes du même nom.

AULA BARRECH. — Aula Barrech est citée deux fois au Cartulaire de Redon dans deux chartes datées du même jour, 8 juin 861, 867 ou 872 [Note : Cart. de Redon, n° LXXVII, 60, et n° C. p. 76]. Le roi Salomon s'y trouvait alors et y signa deux chartes de donation avec vingt et un témoins.

Sa situation est très douteuse. Cette résidence de Salomon était peut-être sur l'emplacement de Kervarec [Note : Habitation en la commune de Guérande], la forme barrech ayant pu devenir varec. Ce qui pourrait confirmer cette identification, c'est le passage d'une voie romaine se dirigeant vers la Vilaine et la présence de débris romains. Kervarec est, au surplus, une très vieille seigneurie qui relevait directement des ducs de Bretagne [Note : Arch. de la Loire-Inf., B 1456] et dont l'origine pourrait être cette propriété royale de Salomon.

AULA BILIS. — Le nom d'Aula Bilis a été conservé par une charte du Cartulaire de Redon, dont l'original a disparu aujourd'hui du manuscrit, mais qui fut connue des Bénédictins et publiée par dom Lobineau [Note : D. LOBINEAU, Pr., II, 58 ; — Bibl. Nat., fonds des Blancs-Manteaux, n° 46, p. 418 ; — M. de Courson l'a jointe à son édition du Cartulaire de Redon, sous le n° XLIII du supplément, p. 370]. Cette charte concerne une donation faite à l'abbaye de Redon par Hérispoë, et est datée du 11 août 855. Rien, dans le document, n'indique la position de cette résidence d'Hérispoé. Il y a lieu cependant de la chercher dans le Wen-Ran, mais il n'est pas certain qu'elle ait appartenu à Hérispoë, car elle porte le nom d'un seigneur appelé Bilis.

Il existe, près de la Vilaine, un lieu appelé Kerbilly [Note : Château en la commune de Camoël (ROSENZWEIG, Diction. topogr. du Morbihan)], à proximité d'une voie romaine qui conduisait à Vieille-Roche et dans le pays de Vannes. L'identification d'Aula Bilis avec ce Kerbilly n'a rien d'invraisemblable. Aula Bilis, en acceptant cette interprétation, se trouvait dans le plou Gavele.

AULA CAMPLATR. — Entre 857 et 869, Pascueten passa une charte à Aula Camplatr. Ce document concerne une donation de terre sise en Guérande [Note : Cart. de Redon, n° LXXII, p. 57], et il est à supposer qu'Aula Camplatr était située dans cette région. Cependant, sur les onze témoins qui furent présents dans cette localité : un seul, Eumonoc, est connu pour avoir figuré à Aula Clis [Note : Cart. de Redon, n° XXIII, p. 19. — Un autre témoin a signé à Pleucadeuc une charte intéressant une donation de terres en Guérande] ; les autres ne figurèrent jamais comme témoins dans les chartes signées dans le pays de Guérande.

***

En plus de ces les dont l'existence est certaine au IXème siècle, il y en avait d'autres qui sont connues par la toponomastie moderne. Ces les sont au nombre d'une quinzaine [Note : Dictionnaire topographique de la Loire-Inf.] mais beaucoup ont une origine relativement moderne, car le mot les a servi, au moins jusqu'au XVIème siècle, dans le breton de Guérande, à former des noms de lieu avec le sens d'habitation, comme ker, ou même celui, plus élargi, de propriété. Les-Heudé, par exemple, a toute l'apparence d'une formation récente : Heudé est la forme du XVIème siècle de Huédé.

Mais il est d'autres noms comme Lesnérac, Lesvérac, Lescrain, Lévrisac, dont l'origine remonte certainement à l'époque de l'établissement des Bretons dans la région de Guérande. Lescrain est au XIème siècle Les-Queren [Note : D. MORICE, Pr., I, 474], forme qui se conserva jusqu'au XIIIème siècle [Note : Bibl. Nat., ms. fr. 22319]. Lévrisac dérive de l'Isartia villa [Note : Cart. de Redon, p. 179] citée en 833, devenue au XIIème siècle Levriacum et Levrisiacum [Note : D. MORICE, Pr., I, 472-473]. Lesnérac et Lesvérac sont des formations dérivées de Ner(us)-aces et de Ver(us)-aces qui ont cessé d'être en usage dès que les Bretons les eurent transformées par l'adjonction d'un nouveau nom marquant le sens de propriété. Tous ces noms indiquent bien que les Bretons succédèrent aux Gallo-romains dans leurs propriétés ; et cette succession eut lieu dès l'origine de leur établissement, avant qu'ils aient eu le temps de comprendre la signification du nom des terres dont ils devenaient propriétaires.

VII. — LES CHARGES DE LA PROPRIÉTÉ ET SON MODE D'EXPLOITATION.

La propriété bretonne, comme la propriété gallo-romaine, était grevée de charges, les unes représentées par des impôts perçus en argent, les autres par des redevances en nature.

La seule imposition en argent, dont il est question dans les chartes, est le cens. Le cens, impôt ordinairement fixe, semble avoir généralement frappé toutes les terres au IXème siècle. Par exception, quelques rares donations des princes bretons aux abbayes portent que ces terres sont concédées sine censu et sine tributo ulli homini ; elles devenaient de fait des sortes d'alleux ; mais elles ne conservèrent pas longtemps ce privilège. Le cens ne constituait pas la charge la plus lourde, la plus onéreuse.

Ce qui pesait surtout sur la propriété, c'était les multiples redevances en nature dont elle était grevée. En 876, le comte Pascueten fait don à l'abbaye de Redon d'une partie du domaine de Ran-Hocar ; ce domaine devait à titre de redevances [Note : Cart. de Redon, n° CCLX] : 1° un muids et demi de froment, 2° un de seigle, 3° six. d'avoine, 4° un porc d'une valeur d'un sou [Note : Le sou valait alors 41 fr. 88. Ces chiffres donnent la valeur du bétail au IXème siècle], 5° une rente d'un sou nommée manaheda [Note : Cette rente se payait en bétail], 6° deux grands moutons et deux petits, d'une valeur de trois deniers [Note : Soit 10 fr. 47]. En 866, la terre de Winibert, en Batz, était grevée, en plus d'une rente de dix-huit deniers [Note : Soit 62 fr. 82], de deux redevances consistant en un mouton et quinze pains [Note : Cart. de Redon, n° XCVIII]. La terre de Rancaranton, en Assérac, supportait de bien plus lourdes charges ; elle devait, en 876 : six muids d'avoine, trois setiers de froment, trois setiers de seigle, dix-sept pains de froment, un porc d'une valeur de six deniers, un mouton de trois deniers et un agneau d'un denier et demi [Note : Cart. de Redon, n° CCLX]. Ces redevances étaient encore aggravées par les dîmes que percevaient les princes bretons et le clergé.

L'exploitation agricole du pays de Guérande au IXème siècle était, à peu de chose près, ce qu'elle est aujourd'hui. Le blé, le seigle, l'avoine, constituaient les principales cultures. D'après les redevances dont était frappée la terre, il paraît certain que la culture de l'avoine était bien plus développée que celle du blé et du seigle ; la proportion des terres semées en avoine était de six sur huit, c'est-à-dire que l'avoine était le grain consommé généralement dans l'alimentation. Le blé, ainsi que le seigle, étaient des grains de luxe qui ne devaient pas être consommés par les colons et les paysans, et qui servaient à être donnés en redevance ou en présents. En 945, Alain Barbe-Torte fit don aux moines de Landévennec de 20 muids de blé à prendre sur la récolte faite à Batz [Note : Cartulaire de Landévennec, édit. Le Men, p. 25].

La culture de la vigne était en honneur. Les Bretons ne connaissant pas la vigne dans l'île de Bretagne, héritèrent de cette culture des Gallo-romains. Entre 861 et 872, le roi Salomon donna aux moines de Redon de la villa Bronbudien, en Piriac, avec ses vignes [Note : Cart. de Redon, n° LXXVII], et en 945, Alain Barbe-Torte fit don aux moines de Landévennec des dîmes qu'il percevait sur les vins récoltés à Batz [Note : Cart. de Landévennec, p. 25].

Les salines, salinæ, étaient, au IXème siècle, en exploitation depuis longtemps. Cette exploitation avait débuté bien avant l'arrivée des Bretons qui héritèrent d'une industrie créée avant eux par des indigènes Gaulois et perfectionnée par les Romains. Mais sous la domination bretonne, l'industrie salisole s'est entièrement renouvelée par suite du changement qu'ils opérèrent dans la manière de produire le sel ; aussi peut-on dire que c'est à eux que l'on doit la création des salines telles qu'elles existent à présent. Par une simplification dans le procédé de fabrication qu'ils adoptèrent, ils purent arriver à donner aux marais salants l'extension qui allait devenir de plus en plus grande dans la suite des temps. Au lieu de se servir, comme les Gaulois, de petits vases pour faire évaporer l'eau de mer, ou d'aires dallées de briques, comme les Gallo-romains, ils utilisèrent tout simplement l'argile des marais, y disposèrent à même des œillets sans autre préparation que la construction de talus destinés à protéger leurs ouvrages. Les nombreuses donations faites au IXème siècle, prouvent que les marais salants donnaient à cette époque des résultats fort satisfaisants, fort appréciés. Les princes et seigneurs, dès cette époque, — et ils continueront à le faire pendant tout le moyen-âge — concédaient à des collectivités ou à des particuliers des emplacements de marais, propres à faire des salines, à charge ou non de redevances annuelles. Le 15 décembre 854, le comte Pascueten concéda à l'abbaye de Redon un emplacement de marais à Bronaril pour y installer des salines [Note : Cart. de Redon, n° XXII, p. 19. — Locum unius saline faciende in Bronaril]. Au IXème siècle cette abbaye possédait déjà les salines Barnahardisca, Bronaril, Majorem, Penlan, Cham, Permet, Lulu, Leiham, Francailun, Salincron, Beril, Scamnowid, Penpont, Samoelil [Note : Les noms de presque toutes ces salines ont disparu. Ceux qui ont pu traverser le cours des siècles sont : Barnahardisca, devenue Grande Bernarde, commune de Batz ; Scamnowid, devenue la Saline Neuve, commune de Guérande. Bronaril est cité une dernière fois, en 1476, sous la forme Beraril (Arch. de la Loire-Inf. B 1450)].

Les grands domaines comprenaient aussi des salines dont beaucoup furent engagées par leurs propriétaires comme sûreté de prêts d'argent déguisés.

Comme maintenant, les salines étaient d'étendues fort différentes. La saline Samoelil et la saline Penpont avaient ensemble quarante œillets et des dépendances ; elles furent vendues, avec rachat possible en dix-huit ans, pour vingt et un sous ; c'est-à-dire 73 fr. 29 [Note : Cart. de Redon, n° CCXXXIV].

Antérieurement à l'an mille, le sel récolté dans les marais de Guérande, était soumis à un impôt perçu en nature sous le nom de cens ou de tonlieu, au profit des souverains bretons ; c'était en somme un prélèvement d'une partie de la récolte, une sorte de dîme. Alain Barbe-Tonte accorda annuellement, en 945, sur ce prélèvement, 20 muids à l'abbaye de Landévennec [Note : Cart. de Landévennec, édit. Le Men, 25].

***

Malgré tous les efforts tentés par les Bretons pour relever la situation agricole du pays de Guérande, un très grand nombre de terres resta en landes incultes. La villa de Bronbudien, en Piriac, donnée par Hérispoë aux moines de Redon, en comptait encore parmi ses dépendances [Note : Cart. de Redon, n° LXXVII].

Les prés et pâturages avaient une grande importance ; ils sont souvent mentionnés dans les domaines donnés ou vendus dans le cours du IXème siècle [Note : Cart. de Redon, n° XCVIII : Dimidiam partem terræ quæ vocatur Uninibert... cum pascuis ; — n° XXIII : tertiam partem lande et pascue que sunt in circuitu]. Dès cette époque, le bétail faisait l'objet de rentes en nature ; la terre de Ranhocar devait rendre annuellement un porc, quatre moutons et une redevance qui s'appelait manaheda et qui était une part de bétail [Note : Cart. de Redon, n° CCLX]. La terre de Rancarantan rendait deux porcs, un mouton et un agneau [Note : Cart. de Redon, n° CCLX].

Dans le courant du IXème siècle, les nombreuses donations de terres faites par le comte Pascueten et les rois Hérispoë et Salomon, contribuèrent à enrichir le pays. Les terres ainsi concédées n'étaient pas toujours des propriétés de rapport dont les concessionnaires n'avaient qu'à profiter des bénéfices. Elles étaient surtout des terres incultes dont ils devaient tirer parti. Ainsi, dans les concessions accordées par Pascueten, il y avait une baule qui fut donnée pour être transformée en saline [Note : Cart. de Redon, n° XXII. Locum Bronaril saline faciende], un emplacement pour y faire une écluse à poissons [Note : Cart. de Redon, n° LXXII. Locum ad faciendam exclusiam in mare], un lieu pour construire des maisons [Note : Cart. de Redon, n° XXIII. Totum Bonaril cum locis ad mansiones faciendas]. Ces dons étaient donc avantageux pour l'intérêt général du pays. D'autre part, les grands personnages de la cour reçurent des dons identiques et s'appliquèrent à les faire fructifier. Il y avait dans le pays de Guérande de gros propriétaires fonciers en possession soit d'anciens domaines gallo-romains, soit de villas entièrement créées par eux. L'un, Duil, fils de Revelan, était bien connu par ses largesses et la détresse pénible dont il fut bientôt affligé. Ce Duil possédait, entre autres choses, la villa Alli [Note : Aujourd'hui Trévaly, commune de la Turballe], composée de terres et de salines qu'il concéda, à titre de fief révocable, à un vassal nommé Catlowen. Ayant eu dans la suite besoin d'argent, il révoqua ses concessions et engagea, à plusieurs reprises, des parties de son domaine aux moines de Redon [Note : Cart. de Redon, n°s LXXXVI, CXXXIX, CLXX].

VIII. — LES MODES DE TRANSMISSION DE LA PROPRIÉTÉ.

Au IXème siècle, les mutations dans la propriété furent particulièrement nombreuses ; et beaucoup se faisaient au profit d'établissements ecclésiastiques. Les souverains bretons se firent remarquer par leurs largesses envers les abbayes. Après Pascueten, Hérispoë et Salomon qui, tour à tour, enrichirent au IXème siècle, le temporel de l'abbaye de Redon, les souverains du Xème s, et les particuliers attirèrent dans le pays de Guérande les moines de Landévennec et de Saint-Aubin d'Angers.

Les donations, à titre gratuit ou onéreux, se faisaient tantôt dans l'église de Guérande [Note : Cart. de Redon, n° XCV, XLII suppl.], in ecclesia quae dicitur Werran, tantôt sur la place qui la précédait, le dimanche, devant la population [Note : Cart. de Redon, n°s CIV, CCXXXIV], in campo ante ecclesiam Wenran, die dominico ; tantôt sur le lieu même qui faisait l'objet de la donation [Note : Cart. de Redon, n°s XXII, CCCVII, LX, XXXIX suppl.], super ipsam terram ; tantôt dans un lieu quelconque, à la Pierre de Congor [Note : Cart. de Redon, n° LXXIII], dans l'île de Batz, etc. Les princes et les grands propriétaires signaient généralement leurs chartes de donation dans leurs palais. Hérispoë, en 855, signa une charte à Aula Bilis [Note : Cart. de Redon, n° XLIII suppl.] ; Salomon à Aula Barrech, entre 861 et 872 [Note : Cart. de Redon, n° LXXVII et C] ; Pascueten à Aula Clis [Note : Cart. de Redon, n°s XXII, XXIII et XXXIX, suppl.]. Quant à Duil, l'un des grands propriétaires fonciers du pays, c'est dans sa villa Alli qu'il engage ses domaines [Note : Cart. de Redon, n°s CLXIX et CLXX].

Un genre de vente fort à la mode à cette époque, était le réméré. En 853, Salw vend pour trois ou quatre ans la saline Majorem [Note : Cart. de Redon, n° LX] ; en 859, les fils d'Oremus vendent pour cinq ans, la saline Penlan [Note : Cart. de Redon, n° LXXIII] ; en 865, Duil engage pour une durée de sept ans la saline Permet [Note : Cart. de Redon, n° LXXXVI], et en 861, les fils de Lulu engagent également pour sept ans leurs salines [Note : Cart. de Redon, n° XCV]. Quand le rachat ne se produisait pas au bout de la période spécifiée, l'acte portait que l'engagement des biens se prolongerait d'une nouvelle durée. Les fils de Lulu spécifièrent que si, au bout de cinq ans, ils ne rachetaient pas leurs salines, l'engagement continuerait pour une autre période de cinq ans, et si redempte non fuerint in finem V annoriun, maneant iterum alios V annos in potestate monachorum.

Les ventes à réméré avaient pour but de procurer de l'argent aux propriétaires : elles étaient des prêts déguisés qui n'étaient jamais ou presque jamais remboursés. C'est ainsi que Duil, le propriétaire de la villa Alli, engagea, l'une après l'autre, les parcelles de son domaine, et révoqua, pour ce faire, des bénéfices qu'il avait lui-même accordés. La saline Majorem fut engagée pendant quatre ans moyennant dix sous [Note : Le sou, solidus Karolicus, dont il est ici question, était une monnaie d'argent valant 12 deniers, soit 41 fr. 88 en monnaie actuelle]. Parfois aucune date n'était fixée pour le rachat : vers 859, Maencar et Modrot vendirent à réméré la saline Beril [Note : Cart. de Redon, n° CIV] pour quinze sous, quoadusque potuerint eam redimere. Quand le rachat n'était pas effectué à la date indiquée, la vente devenait définitive.

La vente était payable en sous carolingiens. Elle entraînait pour le vendeur certaine obligation, surtout quand il s'agissait d'un engagement de biens pour une courte durée. Celui-ci devait fournir des cautions, fidejussores, qui s'engageaient avec lui et garantissaient l'exécution légale des conventions. Ces fidejussores étaient en nombre variable, de deux à cinq.

La vente, ainsi que la donation à titre gratuit, devait être faite en présence de témoins, coram multis testibus, une dizaine et même davantage. Les témoins étaient le plus souvent des moines, des prêtres, des propriétaires, des personnages de la suite des princes, des gens notables par leur instruction et leur condition sociale, vires nobiles, boni viri. Dans les chartes qui concernent le pays de Guérande, les mêmes témoins apparaissent plusieurs fois : Duil dans huit chartes ; Gleumaroc, dans quatre, une signée à Pleucadeuc, deux à Guérande, une à Congor ; Haelwocan également dans quatre, une à Pleucadeuc, une à Redon, une à Aula Clis, une à Canvel ; Bertwalt qui figure dans une charte de donation de Pascuten, en 857, est sans doute le même qui signa, en 855, la charte de donation d'Hérispoë à l'église de Nantes. Sur 118 témoins qui paraissent dans toutes ces chartes entre 853 et 876, 16 s'intitulent prêtres ou moines.

Les moines de Redon qui bénéficièrent au IXème siècle de nombreux achats et donations dans le pays de Guérande, se faisaient représenter par un des leurs qui prenait le titre de missus ou de prepositus. En 854 leur missus à Guérande était Tribodus, qui, en cette qualité, accepta une donation de Pascueten [Note : Cart. de Redon, n° XXII]. Mais leur principal représentant dans la region guérandaise fut Leuhemel. Celui-ci paraît nombre de fois, et on le trouve même allant signer une acceptation jusqu'à Pleucadeuc. Hinconnan, autre missus, parut deux fois, l'une en 854, en compagnie de Tribodus, l'autre entre 857 et 870, probablement après la disparition de Leuhemel. Le comte Pascueten se fit lui-même représenter deux fois en 854 par son missus Faket [Note : Cart. de Redon, n°s XXII et XXXIX suppl.].

IX. — L'ETAT DU PAYS AU Xème SIÈCLE.

Les Bretons apportèrent dans le pays de Guérande l'usage de leur langue. A leur arrivée, ce qui restait de population faisait usage de la langue romaine qui commençait à se transformer, et aussi de la langue gauloise. Au Xème siècle, les noms de lieu dérivent soit du gaulois ou du celtique, soit du latin, soit du breton. L'établissement des Bretons ne fit pas disparaître les anciens noms de lieu dont beaucoup survécurent jusqu'à présent.

Les textes ne rapportent que bien peu de chose sur l'état matériel de la ville même de Guérande. Son église était son principal monument. Devant se trouvait une grande place sur laquelle se réunissaient, le dimanche, les habitants pour discuter leurs intérêts, s'occuper de leurs affaires, et accomplir même des actes publics. La place publique était quelque chose comme le forum romain, où avaient lieu réunions, discussions et marchés.

Après l'église se trouvait l'hôpital des pauvres. En 870, cet hôpital semble avoir été sous l'autorité des moines de l'abbaye de Redon ; peut-être fut-il fondé par eux, car leur représentant dans le pays de Guérande, Leuhemel, était en même temps chargé d'en assurer l'existence [Note : Cart. de Redon, n° CCXXXIV. — Leuhemel qui tunc Hospitale pauperum providebat. — Voir aussi D. PLAINE, Saint Salomon, p. 48]. Les moines de Redon avaient au Xème siècle, dans le pays de Guérande, de grandes propriétés. Il n'est donc pas étonnant qu'ils aient consacré une part des gros bénéfices qu'ils en retiraient, à une fondation charitable. La présence de Leuhemel à la tête de l'Hôpital semble l'indiquer, d'autant plus qu'en 870 les moines de Redon achetèrent avec les fonds de l'hôpital réservés à l'acquisition de la nourriture et de la boisson des pauvres, deux salines pour qu'elles demeurassent affectées à cet établissement de charité [Note : Cart. de Redon, n° CCXXXIV].

A la veille de l'an mille, le christianisme avait depuis longtemps gagné la population guérandaise qui, païenne encore à la fin du VIème siècle, s'était ralliée à la religion chrétienne. La création d'églises et d'établissements religieux furent les principaux facteurs de cette conversion. A partir du milieu du IXème siècle, cette conversion fut aussi hâtée sans doute par la crainte de la fin du monde qui devait se produire, suivant l'opinion générale, en l'an mille. Cette crainte détermina un bon nombre de fidèles à abandonner leurs biens à l'Eglise. C'est ce motif qui, en 855, poussa le roi Hérispoë [Note : Cart. de Redon, n° XLIII suppl. — Mundi termina adpropinquante, ego Erispoe donavi salinam in insula quœ vocatur Baf], et en 854 le prêtre Oremus [Note : Cart. de Redon, n° XLII suppl. — Mundi termino adpropinquante, ego Oremus presbyter dedi salinam meam], à faire, à l'abbaye de Redon, des dons de salines situées en Batz.

Pour rendre même sa donation plus solennelle, Oremus l'accomplit dans l'église de Guérande, devant l'autel où étaient conservées les reliques de saint Aubin [Note : Cart. de Redon, n° XLII suppl. — Et ista donatio celebrata est in ecclesia quœ dicitur Werran, ante sanctum altare in quo habentur reliquiœ s. Albini]. D'autres donations étaient faites pour le salut et le repos de l'âme du donateur, et pour la gloire de Dieu, pro anima sua et pro negro Dei ; d'autres à titre de simple aumône, in elemosina.

Au Xème siècle, de grandes abbayes avaient pris pied dans le pays de Guérande : Saint-Sauveur de Redon, Saint-Aubin-d'Angers, Saint-Gildas de Rhuys, Saint-Guénolé de Landévennec, et probablement Saint-Florent-le-Vieil. A ces abbayes il convient d'ajouter l'église d'Orléans qui avait hérité des biens de l'abbaye de Saint-Lyphard de Meung, et celle de Nantes, qui était propriétaire de domaines à Piriac. Les abbayes avait fondé des établissements durables, Saint-Aubin d'Angers à Saillé ; Saint-Gildas de Rhuys à Merquel ; Saint-Guénolé de Landévennec à Batz ; Saint-Florent-le-Vieil à Escoublac. L'abbaye de Redon ne paraît pas avoir eu d'établissement fixe autour de Guérande avant le XIème siècle, date où fut créé le Prieuré de Penbé ; mais il est cependant certain qu'elle possédait dans la ville même un ou plusieurs immeubles où résidaient, avec le missus, des moines dont plusieurs s'occupaient de l'Hôpital.

Les établissements créés par ces abbayes, portaient le nom de prieurés ; ils se composaient d'une habitation pour les moines, d'une chapelle, d'un cimetière et de quelques dépendances. Ces prieurés étaient souvent très peu importants, si l'on en juge par celui de Merquel établi sur le rocher de ce nom. Le cimetière était à proximité du prieuré ; les moines y étaient enterrés sans cercueil, invariablement la tête au nord-ouest ; quatre pierres les entouraient et leur tombe était recouverte de terre [Note : Un certain nombre de tombes de cette nature ont été fouillées à Merquel ; elles étaient toutes établies suivant le même mode. Les squelettes sont de grandes tailles : les hommes ne mesurent pas moins de 1m. 70 ; les crânes sont remarquables par leur dolichocéphalie, l'indice moyen varie entre 69 et 72, et l'un d'eux monte à 66.6, appartenant à un sujet mesurant près de deux mètres. — Voir H. QUILGARS, Les tombes de Merquel (L'Anthropologie, 1909) ; et sur l'organisation des anciens monastères Bretons : Dr REEVES, Life of s. Columba, written by Adamnan. (Edimbourg, in-8°, 1874)].

***

L'un des principaux commerces guérandais était, au Xème siècle, celui du sel. A cette époque, la production du sel était déjà considérable, et son transport occupait un grand nombre d'ouvriers, car des abbayes éloignées du pays de Guérande, comme celles de Landévennec et de Saint-Aubin d'Angers, comptaient parmi les grands propriétaires de marais salants.

La pêche était aussi une source de gros bénéfices. Vers 859, le comte Pascueten accorda à l'abbaye de Redon un terrain à Bronaril pour y installer une écluse à poissons [Note : Cart. de Redon, n° LXXII. — Dedit Pascueten locum nd fasciendam exclusam in mare] ; et, en 949, Alain Barbe-Torte donna à celle de Landévennec deux parts des dîmes qu'il percevait à Batz sur les produits de la pêche [Note : Cart. de Landévennec, édit. Le Men, p. 25. — Duas parties decimarum piscium].

X. — LES PAROISSES ET LEUR ORIGINE.

Les plous n'étaient pas seulement des circonscriptions administratives, ils étaient aussi, à l'origine, des circonscriptions religieuses. Chez les Bretons, la fondation d'un plou entraînait celle d'une église, d'un centre religieux : l'administration civile, militaire et religieuse, se confondait dans une même étendue territoriale. Ce principe trouva bientôt des exceptions en ce qui concerne l'administration religieuse ; d'abord parce que les Bretons trouvèrent en Armorique les restes de circonscriptions religieuses qui avaient survécu aux ruines des IIIème au VIème siècles, ainsi que des églises, peu nombreuses, autour desquelles s'étaient groupés les chrétiens. Ces églises continuèrent d'assurer le service du culte, et autour d'elles, les agglomérations d'habitations de se former. Ensuite, les églises se multiplièrent dans les plous : à côté de l'église primitive les habitants en édifièrent de nouvelles, soit à la suite du passage de grands dignitaires de l'Eglise ou de prédicateurs de l'évangile, ou de la fondation de domaines ecclésiastiques, soit par simple nécessité d'assurer le culte.

Il ne faudrait pas croire qu'au moment de l'arrivée des Bretons dans le pays de Guérande, c'est-à-dire à la fin du VIème siècle, toute la population survivante fût chrétienne. L'évêque de Nantes, saint Félix, qui fut, dans son diocèse, l'un des plus grands apôtres de la religion, se plaignait amèrement à son diacre Martin, — celui qui devint saint Martin de Vertou, — de la survivance des religions païennes [Note : BOLLANDISTES, Acta Sanctorum, octob., m. X, 803. — Vides, quod nostris adhuc temporibus humani generis hostis dominetur antiquis], et plus de soixante-dix ans auparavant, en 511, un concile tenu à Nantes ordonnait la destruction et l'enfouissement de toutes les pierres qui servaient encore à la pratique des religions anciennes.

La région de Guérande ne paraît pas avoir connu la religion chrétienne avant le IVème siècle ; encore n'y eut-il qu'une partie du pays à être, à cette époque, évangélisée. Cet événement remonte au voyage de saint Hilaire, évêque de Poitiers, au nord de la Vilaine. Après avoir traversé le pays de Nantes et la région de Savenay, il se dirigea vers le vannetais en suivant le parcours de voies romaines. A quelque distance de la Vilaine, il traversa un grand domaine gallo-romain qui portait le nom d'Aceracus, tiré de celui de son fondateur Acer. Il y trouva un groupement d'habitants auxquels il prêcha l'évangile, et leur fit construire une église. Cette église est restée, suivant la coutume adoptée à l'époque, sous le vocable de son fondateur. Cette fondation fut la première paroisse du pays de Guérande.

La seconde évangélisation eut lieu dans le courant du Vème siècle, entre 430 et 448, au moment du passage de saint Germain d'Auxerre [Note : Il s'agit non de saint Germain l'Armoricain, mais de saint Germain, évêque d'Auxerre. Le culte de ce saint fut très répandu dans le diocèse de Nantes pendant la première partie du moyen-âge, où la célèbre abbaye de Saint-Germain possédait le prieuré de Vay]. Cet évêque fut le fondateur de l'église et du bourg qui porte aujourd'hui le nom de Saint-Molf. Le culte de saint Molf n'a pas remplacé celui de saint Germain ; il s'y est juxtaposé, importé peu avant le IXème siècle par les Bretons. Les Gallo-romains s'étant trouvés noyés dans la population bretonne, le culte de leur saint passa au second rang. La première église, construite par saint Germain, abrita le culte des deux saints ; mais au XIème siècle, alors que l'élément gallo-romain avait complètement disparu, une seconde église fut construite sous l'invocation unique de saint Molf ; l'église primitive demeura sous le vocable de Saint-Germain comme chapelle accessoire du cimetière qui, suivant l'usage, était établi autour d'elle.

On pourrait se demander si saint Molf, patron actuel de la paroisse, est saint Mendulphus, abbé de Malmesburg, dans le Wessex, ou saint Monulphus, évêque de Maestricht. On pourrait d'autant mieux croire qu'il s'agit de saint Monulphus, que celui-ci fut l'un des propagateurs du culte de saint Servais (Servatius), évêque de Tongres, dans la seconde Germanie, au milieu du IVème siècle, et que précisément saint Servais est honoré dans le pays de Guérande au village qui porte son nom, en Escoublac, où naguère lui était dédiée une chapelle qui était visitée par les pèlerins bretons à leur retour de Maëstricht [Note : Arch. de Guérande, G G 1, acte du 21 fév. 1607]. L'existence du culte de saint Servais ferait à bon droit penser que saint Molf de la région guérandaise est saint Monulphus, s'il n'y avait d'autres raisons contre cette identification. La première est que le culte de saint Servais et celui de son propagateur Monulphus, n'ont été introduits en Bretagne-Armorique qu'au Xème siècle, et qu'à cette époque la paroisse de Saint-Molf était entièrement bretonisée. L'introduction du culte d'un saint d'origine germanique y était à peu près impossible. La seconde raison est que cette paroisse ayant déjà pour patron un saint du pays franc, saint Germain d'Auxerre, il n'y avait aucun motif de le sacrifier à un saint d'origine germanique, ce qui n'aurait pas augmenté l'influence franque dans cette paroisse ; mais il y en avait un de lui substituer un saint du pays breton, si l'on se souvient des efforts inouïs faits par les princes bretons, avant le Xème siècle, pour bretoniser l'Armorique et en chasser toute influence étrangère. Saint Monulphus, le germain, ne pouvait donc, vraisemblablement, devenir le patron d'une paroisse bretonne.

Saint Molf doit être identifié avec sanctus Mendulphus, moine de l’île de Bretagne, fondateur de l'abbaye de Malmesburg, et son culte s'explique, soit que les moines Bretons qui arrivèrent dans le pays de Guérande aient été porteurs de reliques de ce saint, soit qu'ils fussent originaires du royaume de Wessex.

A la fin du VIème siècle, il existait, à Saint-Nazaire, une église ; son existence est connue par Grégoire de Tours qui rapporte qu'elle fut pillée par les soldats de Waroc'h [Note : GRÉGOIRE DE TOURS, De Gloria Martyrum]. Cette église était alors sous l'invocation de Saint-Nazaire, comme l'indiquait déjà le nom de la localité, Sanctus Nazarius de Sinuario. Qu'il s'agisse du saint de ce nom, mort vers 304, ou de saint Nazaire, mort sous le règne de l'empereur Néron, il est tout aussi difficile d'expliquer la présence du culte d'un de ces saints. Il semble cependant probable que celui dont le culte pénétra de si bonne heure dans le pays de Guérande, est celui du saint Nazaire du commencement du IVème siècle, et qu'il fut apporté par Germain d'Auxerre, entre 430 et 448, alors qu'il évangélisait cette région. L'église placée sous l'invocation de ce saint, en conserva le vocable. Le culte de saint Gohard, évêque de Nantes au IXème siècle [Note : Gohard fut tué au moment de la prise de Nantes par les Normands], et celui de saint Jean-Baptiste, patron d'un prieuré de l'abbaye de Saint-Aubin d'Angers, fondé au commencement du XIème siècle [Note : Sur la fondation de ce prieuré, voir les chartes du Cartulaire de Saint-Aubin (Arch. du Maine-et-Loire, H. Originaux). — D. MORICE. Pr. I, 453)], ne parvinrent pas à le supplanter entièrement dans cette paroisse.

Les premières églises qu'édifièrent les Bretons à leur arrivée en Armorique, furent des monuments très primitifs : souvent ils utilisèrent les ruines des habitations gallo-romaines ou même pratiquèrent leur culte en plein air. Il n'est donc pas surprenant que les premières constructions ayant servi d'église aient disparut. Les restes de la première église du plou de Guérande ont pu traverser les siècles parce qu'ils ont été enfouis sous les constructions successives : ceux de l'église du plou de Piriac ont disparu, de même que le nom du saint sous le vocable duquel elle était placée. Ni saint Pierre, ni saint Michel, ni saint Sébastien ne sont les patrons primitifs de Piriac. Bien que les Bretons se fussent portés de très bonne heure vers la ville neuve de Guérande, le plou de Piriac restait circonscription paroissiale et avait à ce titre son patron. Mais lorsque l'ancien domaine de Waroc'h fut transformé en dépendances de l'église de Nantes, les évêques s'appliquèrent à le franciser : ils y apportèrent le culte du patron de l'église de Nantes, celui de saint Pierre, qui ne tarda pas à prédominer.

L'établissement des églises ou des oratoires n'était pas seulement rendu nécessaire par la présence d'agglomérations d'habitants ; l'église chrétienne avait pris pour principe de transformer les lieux consacrés aux divinités païennes et d'en faire des lieux de pèlerinage et de dévotion, suivant les rites de la religion nouvelle. Pour arriver à ce but, elle recouvrait de constructions les sources et les pierres, objets de pratiques anciennes, consacrant au Christ ces lieux où se pratiquait le culte superstitieux de vieilles divinités gauloises. La présence de sources sous beaucoup d'églises n'est pas toujours dûe à l'existence de baptistères, mais à l'affluence des populations vers de l'eau qu'elles supposaient douée de vertus miraculeuses. Le rocher que l'on voyait autrefois dans l'ancienne chapelle de Saint-Goustan, au Croisic, était sans doute aussi l'objet d'un culte [Note : Ce rocher, suivant la tradition, portait l'empreinte du corps de Saint Goustan].

A l'époque mérovingienne, et probablement vers le moment où les bretons vinrent se fixer dans le pays de Guérande, une fondation religieuse très intéressante eut lieu dans cette partie du Wen-Ran qui borde la Brière ; c'est celle d'un prieuré d'une abbaye de l'Orléanais, appelée Saint-Lyphard de Meung.

Les origines de cette fondation sont très obscures ; elle fut probablement le résultat d'une donation faite à cette abbaye par un roi franc, peut-être par Clotaire Ier, qui était coutumier de ce fait, dans le but de contrebalancer l'influence bretonne. Mais l'abbaye de Meung ne resta pas longtemps propriétaire de ce prieuré. La disparition probable de ce monastère pendant une invasion normande, eut pour conséquence de faire passer ses biens à l'église métropole d'Orléans dont dépendaient, au Xème siècle, les possessions du prieuré ; en 990, cette possession lui fut même confirmée par Hugues Capet [Note : Gallia Christiana, VIII, 488 (instrumenta)]. Les moines de Meung édifièrent une église sur l'un des lieux qui leur furent octroyés, et la dédièrent au patron de leur abbaye ; ils choisirent un endroit sur la grande voie romaine qui venait de la Loire et se dirigeait vers la Vilaine, à quelque distance des anciens retranchements que les Venètes avaient élevés pour fermer aux armées de César l'entrée du pays de Guérande. Des vestiges de cet antique monument ont été découverts lors de la démolition de l'ancienne église de Saint-Lyphard, vers 1890, qui elle-même était de construction postérieure à celles des moines de Meung.

Il est un autre exemple très remarquable de l'introduction du culte des saints d'origine franque dans le pays de Guérande : c'est celui de saint Médard, évêque de Nyon et de Trêves, dans la première moitié du VIème siècle. Son culte fut propagé à la fin de l'époque mérovingienne, dans le diocèse de Nantes, où ce saint est resté vénéré sous le nom de saint Mars. C'est à lui qu'est dédiée la chapelle de Merquel, et non à saint Marc l'Evangéliste, dont le culte a été très souvent confondu avec celui de saint Mars. La chapelle de Merquel a tous les caractères d'un monument fort antique, bien qu'ayant subi quelques remaniements au XVIème ou au XVIIèmee siècles. Son plan fait songer à une construction du Xème siècle, mais son chevet en cul-de-four, voûté en pierres, indique un monument d'une époque antérieure. Au XIème siècle, le culte de saint Marc ne paraît pas avoir pénétré dans la région nantaise, tandis que celui de saint Médard y était florissant dès le VIIème. Le culte de saint Médard, mort en 545, fut peut-être introduit à Nantes par l'évêque saint Félix et par Fortunat qui moururent bien après lui et avec lequel ils étaient en relation. A Merquel, ce culte ne doit pas être antérieur au IXème siècle. A cette époque, il existait déjà à Merquel un prieuré de l'abbaye de Saint-Gildas de Rhuys, fondé à la fin du VIème ou au commencement du VIIème siècle, à la suite d'une donation du comte Waroc'h, qui avait déjà accordé à saint Gildas l'emplacement de son monastère de Rhuys. Est-ce pour contrebalancer l'influence bretonne qu'une fondation religieuse fut faite sous l'invocation d'un saint d'origine étrangère ? Ce qui est certain, c'est que la chapelle de Saint-Mars n'a jamais appartenu aux moines de Rhuys [Note : C'est ce qui résulte formellement des aveux rendus au Roi (Arch. Nat., P. 1606, f° 615 ; — P 1600, f° 1779 ; — Arch. de la Loire-Inf., B 1506, f° 615 ; B 834 et H 162]. Le prieuré de Merquel était au XVIème siècle sous l'invocation de Notre-Dame, mais ce culte fut certainement précédé d'un autre que l'on peut supposer à bon droit avoir été celui de saint Gildas. Les motifs qui déterminèrent les religieux de Merquel à substituer au culte du saint breton celui de la Vierge, se rapportent sans doute à une question de suprématie sur la paroisse de Mesquer. L'église de Mesquer est une fondation du XIIème siècle attribuable aux Templiers. C'est à cette époque, sans doute, que le culte de Notre-Dame pénétra à Merquel, alors qu'il s'agissait pour les moines d'obtenir la suprématie sur la paroisse. C'est un fait remarquable, en effet, de constater que le prieuré de Merquel n'a pas donné naissance à la paroisse de Mesquer, alors que tous les vieux prieurés fondés avant l'an mille, à Saint-Lyphard, à Batz, à Saillé, sont devenus le siège de circonscriptions paroissiales. Mesquer est une fondation des Templiers de Faugaret, ceux-là mêmes qui réédifièrent à Assérac, au XIIème siècle, l'antique église de Saint-Hilaire.

Une autre chapelle est encore placée, dans le pays de Guérande, sous le vocable de Saint Marc ; c'est celle de Kervalet, en Batz ; et le nom de ce saint est porté par une localité du territoire de Portnichet. Ce ne sont pas des créations antérieures au XIVème siècle ; elles datent même plus sûrement du XVème, et se rattachent à la constitution des frairies.

Le saint Marc de Kervalet, comme celui de Portnichet, est bien l'évangéliste, et non saint Mars ou Médard.

Au milieu du IXème siècle, en 846, Ermentaire signale la présence d'une église dans l'île de Batz [Note : ERMENTAIRE, Translatio s. Filiberti, I, 82 dans MABILLON, 554]. Qu'était cette église ? et son patron était-il comme aujourd'hui saint Guénolé ? Rien n'est moins certain. Au IXème siècle on entendait par l'expression île de Batz, non pas seulement ce qui constitue aujourd'hui le bourg de Batz et ses villages, mais bien toute la presqu'île du Croisic. Au commencement du VIIème siècle, un moine de Rhuys, Gulstan ou Goustan, débarqua au Croisic, et la chapelle qui porte son nom, et dont l'architecture a été fortement remaniée au moyen-âge, est probablement le reste d'un monument que ce moine fit édifier après une première évangélisation de la presqu'île. La tradition qui rapporte que les Saxons [Note : Lisez: les païens], du Croisic, furent convertis et baptisés par saint Félix. à l'endroit où s'élève la chapelle du Crucifix, se trompe seulement sur le nom de l'auteur et du lieu de ce baptême, en attribuant à saint Félix ce qui concerne saint Goustan. Batz est une fondation du Xème siècle [Note : Dans le Cartulaire de Redon où il est si souvent question de Batz, il n'est nullement fait mention d'agglomération habitée : les rédacteurs des chartes n'emploient que l'expression insula Bath] ; le bourg se forma autour d'un prieuré fondé par les moines de Landévennec à la suite d'une donation que leur fit Alain Barbe-Torte, en 945, pour les récompenser de diverses missions chez les Barbares [Note : Cart. de Landévennec, édit. Le Men, 25 — (Ms. à la Bibl. de Quimper). — Arch. de la Loire-Inf., H 111 ; — Alanus dux Britonum… lradidit... s. Uuingualaeo.... omnem insulam quae nominatur Bath Uuenran]. Avant la fondation de ce prieuré, ni bourg, ni église n'existaient. Les richesses que procurait l'exploitation salicole, contribuèrent à grouper autour du prieuré des habitants, colons ou propriétaires, et l'église prieurale ne tarda pas à devenir église paroissiale, tandis que dans la presqu'île croisicaise que les marais salants ne favorisaient pas et où l'industrie de la pêche n'était pas encore très développée, le désert se formait autour de l'église de Goustan, qui perdit surtout toute importance quand Batz fut reconnu comme centre de la paroisse (1). L'église aperçue par Ermentaire en 846, ne pouvait donc être que celle de Saint-Goustan du Croisic.

Un autre saint breton, Cadoc ou Cado, moine irlandais du VIème siècle, fils d'un roi de Glamorgan, émigré en Armorique, est honoré près de Guérande, au village de Careil ; une chapelle y fut élevée sous son vocable au XVème siècle. Le culte de saint Cado ne doit pas être bien ancien dans la région guérandaise où il ne fut pratiqué que dans une frairie. Careil est une agglomération qui ne remonte pas à une bien haute antiquité et qui s'est formée autour de la seigneurie de ce nom. On montre encore sur un rocher, en face de la chapelle, l'endroit où le cheval de saint Cado posa le pied. Cette légende est analogue à celle qui existe au village de Saint-Cado en Belz (Morbihan), où l'on fait voir la trace du pied du saint. Elle se rattache probablement à un mythe païen que saint Cado contribua sans doute à faire disparaître (2). Ce n'est que longtemps après sa mort, alors que sa légende était formée à Belz, lieu où il débarqua et vécut, que son culte fut apporté à Careil avec sa légende toute faite. Si Cado ou ses disciples étaient venus prêcher l'évangile à Careil, comment n'y auraient-ils pas édifié une chapelle suivant l'antique habitude ? Or, avant le XVème siècle, on ne rencontre à Careil aucune trace d'église, ni dans les textes, ni dans la tradition ; c'est que Cado n'a été adopté comme patron de la frairie que peu de temps avant le XVème siècle.

Le culte de saint Clair, évêque de Nantes au IIIème siècle, est une importation monastique du Xème siècle. En 971, les moines de Saint-Aubin d'Angers obtinrent de l'évêque de Vannes Auriscundus, des terres à Saillé (3) ; aux XIème et XIIème siècles, de nouveaux dons s'ajoutèrent au premier, et les moines fondèrent un prieuré qu'ils placèrent sous l'invocation de saint Clair. Mais à la fin du Xème siècle, Saillé était à l'état de villa, suivant les chartes, c'est-à-dire, de domaine agricole. L'installation. des moines de Saint-Aubin fut bientôt suivie de la formation d'une agglomération d'habitants, et la chapelle prieurale servit d'église paroissiale.

Vers la fin du Xème siècle, ou au commencement du XIème, il existait une église à Escoublac. Il en est question en 1073, dans une charte de l'abbaye de Saint-Florent-le-Vieil [Note : Cart. de S. Florent. — Ecclesiam episcopi locus quam lingua britannica Escoblac nominant in honore S. Petri constructam], mais comme ce document est une charte de confirmation, il est donc certain que l'église existait avant cette date. Escoublac est d'origine gallo-romaine, comme l'indique son nom dérivé d'un gentilice tel que Scubilius, devenu régulièrement par épenthèse E-scubili (us) -acus. Le vocable de Saint-Pierre sous lequel était placée cette église, indique bien une origine franque. La paroisse d'Escoublac est une fondation des moines de Saint-Florent.

Le culte de plusieurs autres saints bretons contemporains de l'émigration, a été introduit et a survécu dans la presqu'île guérandaise, pratiqué seulement dans les frairies paroissiales à la fin du moyen-âge. Saint Dei ou Thei, moine de Landévennec au VIème siècle, est demeuré le patron de la frairie de Langastre, en Herbignac ; saint Rioc, également moine de Landévennec, au Vème siècle, celui de la frairie de Quillio, en la même paroisse. A Mesquer, le culte de saint Gobrien, évêque de Vannes au VIIème siècle, est resté vivace, et son nom est encore attaché à une fontaine. Le culte de ces saints remonte aux premiers siècles de la domination bretonne dans le pays de Guérande, et est certainement antérieur au Xème siècle.

S. AUBIN [Note : Sur la vie de saint Aubin, consulter : 1° Manuscrits : La vie du saint ; par Fortunat, copie du Xème siècle à la. Bibl. Nat., ms. lat. 17626, f° 41 ; — une Vie du XIIème (id. ms. lat. 16732 et 17004) ; — une relation de Le Baud (id., ms. fr. 8266, f° 128). — Imprimés : A. LE GRAND, la Vie des Saints de Bretagne ; — BOLLANDISTES, Acta Sanctorum (mense martio, prima die) ; — GREGOIRE DE TOURS, de Gloria Confessorum, 96 ; — Fortunat, œuvres, dans POERTZ, Monumenta Germ. historica]. — Le saint qui paraît avoir été le plus honoré dans le pays de Guérande, est certainement saint Aubin. Ce saint est aujourd'hui le patron de la ville et de l'église principale de Guérande. La tradition rapporte que son culte est très ancien et qu'il remonte à une époque où les Normands assiégeaient la ville et étaient sur le point de s'en rendre maîtres. Aubin, dit la tradition, suivie en cela par ses biographes modernes, Pierre Le Baud, Albert Le Grand et les Bollandistes, apparut miraculeusement aux défenseurs de Guérande et se mettant à leur tête, monté sur un cheval blanc, dispersa les assiégeants. En mémoire de cette intervention, les Guérandais lui consacrèrent leur ville et introduisirent son culte dans leur église. Cette apparition eut lieu en 919 [Note : FLODOART, Chronicon, dans D. Bouquet, VIII, 176].

Cette tradition est en contradiction avec les textes, et plus encore avec les faits.

La date de la naissance de saint Aubin est inconnue, mais on sait qu'il mourut en 554 ou 555, alors qu'il était évêque d'Angers. Sa renommée de sainteté ayant été remarquable, ses reliques furent distribuées peu de temps avant sa mort, vers la fin du VIème siècle. A cette époque, le chef breton Waroc'h, installé à Aula Quiriaca, y recevait la visite de Fortunat et de l'évêque de Nantes, saint Félix, cependant qu'il fondait la ville de Guérande et une première église. Sans hésitation il est permis d'affirmer que cette première église fut dédiée à saint Aubin. En effet, une charte du Cartulaire de Redon fait connaître incidemment qu'en 854 l'église de Guérande était en possession de reliques du saint. A ce moment il n'y avait eu qu'une distribution de reliques de ce saint, vers 580, à Angers, où se rendait Fortunat en quittant Waroch. La seconde distribution de ses reliques n'eut lieu qu'en 873. Donc l'église de Guérande en avait reçu lors de la première distribution, c'est-à-dire vers 580. Il n'est pas douteux que l'obtention de ces reliques n'ait été obtenue par l'intermédiaire de Fortunat.

On comprendrait difficilement les raisons qui poussèrent Waroc'h à solliciter ou à accepter des reliques d'un évêque d'Angers pour son église de Guérande, alors que les Bretons cherchaient par tous les moyens à introduire dans le pays le culte des saints, leurs compatriotes, s'il n'existait une tradition très ancienne, recueillie par les documents, suivant laquelle saint Aubin serait né dans le pays de Guérande. Fortunat semble le dire, et les Bollandistes l'affirment nettement. D'autres localités, il est vrai, revendiquent l'honneur de l'avoir vu naître, entre autres Languidic, dans le Morbihan. Mais Fortunat qui vint accompagner Félix à Aula Quiriaca,. n'avait-il pas en vue autre chose que de soutenir, par la considération dont il jouissait, les revendications de l'évêque de Nantes ? Précisément, à ce moment Fortunat écrivait la vie de saint Aubin, et son voyage à Aula Quiriaca lui fut certainement dicté par le désir de recueillir dans le pays où le saint était né, les documents et traditions dont il avait besoin. Si Waroch laissa placer l'église de Guérande sous le vocable de saint Aubin, c'est qu'il le considérait comme breton, étant né dans le pays qu'il venait conquérir. (H. Quilgars).

© Copyright - Tous droits réservés.