|

Bienvenue ! |

LA FAMILLE CHARLES GOUYON ET CLAUDE DU CHÂTEL ou DU CHASTEL. |

Retour page d'accueil Retour page "Maison Gouyon-Matignon"

INTRODUCTION.

On savait que Charles Gouyon, baron de la Moussaye, avait laissé des Mémoires inédits ; leur existence a été signalée, en 1836, par le président Habasque, dans ses Notions historiques sur le littoral du département des Côtes-du-Nord (t. III, p. 153), puis, en 1857, par Levot, dans le tome II de la Biographie bretonne.

Une question se pose ici tout naturellement. Ces Mémoires « commencés en 1562 et finissant en 1585, » d'après M. Habasque,.et présentant un « tableau fidèle et naïf des moeurs et des calamités du temps, » sont-ils distincts du Brief discours de la vie de madame Claude du Chastel, dame de la Moussaye, dont le manuscrit appartient aujourd'hui à l'un de nous ? Nous n'hésitons pas à répondre négativement. Pour nous, ces deux titres ne désignent qu'une seule et même oeuvre. En voici une preuve qui nous paraît péremptoire et décisive : Habasque mentionne, comme l'un des passages les plus curieux des Mémoires, la fuite du prince de Condé à Jersey, en. 1585. Or, cet épisode, assez mal connu des historiens, est narré tout au long dans le Brief discours.

I

Décrivons d'abord le manuscrit. C'est un in-4° de 309 pages en papier, mesurant 220 sur 165 millimètres. Les lignes de chaque page sont renfermées dans un cadre à l'encre noire, de manière à ménager des marges de tous côtés. Ce cadre est reproduit sur la couverture en parchemin, un peu jauni par le temps. Au centre de chacun des plats, une main sûre a tracé deux grands C adossés et entrelacés. Ne faudrait-il pas y voir les initiales ou le chiffre de Claude du Chastel ?

Ce manuscrit renferme deux écritures bien différentes l'une de l'autre [Note : Voir les deux fac-similés joints aux Mémoires, pages 2 et 8]. La première est une cursive un peu penchée à droite, qui peut remonter à la fin du XVIème siècle. Est-ce l'écriture du baron de la Moussaye lui-même ? Nous n'osons l'affirmer. Cependant, certaines corrections sembleraient indiquer que nous sommes en présence du manuscrit original. Mais il est possible aussi que l'auteur ait eu recours à une autre main que la sienne et simplement dicté ses souvenirs. En admettant cette hypothèse, certaines particularités orthographiques nous porteraient à croire que le premier copiste a été une femme, peut-être l'une des filles de Charles Gouyon. Ce qui surtout caractérise son orthographe, c'est le remplacement des groupes on, om par ou. Exemples : bounne, houneste, persounages, Bourgougne, coumoditè, coumins, etc. Nous n'avons pas cru devoir respecter ces formes, un peu trop provinciales et rustiques, ni de nombreuses fantaisies, faites, pour dérouter le lecteur : bau = beau, non = nom, fame = femme, St Entouenne = St Antoine, ensienes = anciennes, pailx = paix, etc. Mais on a eu soin de maintenir les autres formes orthographiques en usage à la fin du XVIème siècle.

A la page 96, apparaît une autre écriture, même personnelle, plus droite et plus posée, et par conséquent d'une lecture plus facile. L'auteur n'a-t-il fait que passer la plume à un autre copiste ? En d'autres termes, le manuscrit a-t-il été achevé du vivant de Charles Gouyon ? Cela ne paraît pas admissible. En effet, Charles mourut en 1593, nous disent les généalogistes. Or, l'écriture en question n'a aucun des caractères de la fin du XVIème siècle ; elle ne paraît pas antérieure au milieu, du XVIIème. On peut conjecturer que la copie du manuscrit, interrompue brusquement, peut-être par les guerres de la Ligue, aura été reprise plus tard, sur une minute ou brouillon de l'auteur. Cette seconde écriture renferme elle aussi bien des bizarreries orthographiques; bien des fautes de grammaire ou des omissions, qui ont été en partie corrigées par une autre main [Note : Vers le milieu du XVIIIème siècle, le manuscrit a été annoté en marge par un érudit, resté anonyme. Nous, reproduirons ces notes, qui ont trait principalement à la généalogie des familles ou à l'histoire, quelques-unes à la grammaire et à la philologie].

Malgré ces différences d'écritures, et quoi qu'il en soit de leur ancienneté, le texte du manuscrit est bien en entier l'oeuvre du baron de la Moussaye.

II

Nous avons adopté le titre de Mémoires, sous lequel l'oeuvre de Charles Gouyon avait été connue et indiquée par Habasque et Levot, titre plus court que celui de Brief discours de la vie de Madame Claude du Chastel, dame de la Moussaye (conservé cependant comme titre courant). Ce sont en effet de véritables mémoires historiques, pleins d'intérêt, que ces pages écrites par le baron de la Moussaye, où l'on trouve un écho fidèle des événements politiques, des troubles religieux du temps, ainsi que des détails inédits sur la cour de Charles IX, dont il fut enfant d'honneur, et sur son compagnon d'études, le jeune prince de Navarre, notre futur Henri IV. Toutefois, le principal dessein de Charles Gouyon est de raconter à ses enfants la vie et les vertus de leur mère, de la noble compagne qu'il vient de perdre à la fleur de l'âge. C'est donc surtout un panégyrique, une sorte d'oraison funèbre. C'est en même temps une autobiographie, presqu'une confession, où l'auteur dévoile les secrets sentiments de son âme et nous fait des confidences souvent piquantes.

Ce Mémorial de famille est rempli de renseignements curieux sur les moeurs de la noblesse au XVIème siècle. La vie de château, les visites entre voisins, les promenades en « chariot » ou à cheval, les jeux des gentes damoiselles après dîner, les changements fréquents, de résidence, les rivalités d'intérêts, tout cela et maints autres traits de moeurs sont notés par M. de la Moussaye, qui était un observateur. Son récit, simple et agréable, ne manque pas de finesse. Esprit cultivé, âme aimante, il préférait, semble-t-il, les livres et la vie de famille au séjour de la cour et à la vie active des camps.

De nombreuses pages sont consacrées au roman de sa jeunesse, à sa passion pour la jeune Claude du Chastel. Il s'étend avec complaisance sur leur idylle, commencée au château de Combour. C'est dans cet antique manoir féodal, rendu célèbre par le séjour de Chateaubriand, qu'il vit pour la première fois sa belle cousine et qu'il reçut le coup de foudre. « Je fus lié, dit-il, d'un lien qui depuis ne se put delier ny ne se déliera jamais ».

S'il avait été séduit par la singulière beauté de Claude, s'il admirait l'ovale pur de son visage, l'éclat de ses yeux « verts, » son front élevé, son teint « clair, net et vermeil, » ses belles mains aristocratiques, le jeune gentilhomme prisait peut-être plus encore ses qualités morales, son « gentil esprit, » la sûreté de son jugement, son « bon naturel, » ses excellentes vertus et sa piété un peu austère.

Claude

était protestante, ayant été élevée des son enfance dans la religion

réformée, par ses oncles maternels, Jean et François d'Acigné. Les Gouyon de la

Moussaye étaient alors catholiques. Cette différence de religion, fut un sérieux

obstacle à l'union tant désirée par Charles Gouyon. Il est vrai que le

catholicisme de ce dernier était plutôt tiède ; il était déjà huguenot de coeur,

et nous le verrons participer publiquement « à la cène » après son mariage, au

grand déplaisir de son père Amaury et de son cousin de Matignon.

Les

d'Acigné auraient préféré marier leur nièce avec un gentilhomme protestant ; il

fut question du jeune de Larges, fils aîné du fameux Montgomery. D'autre part,

les du Chastel de Basse-Bretagne voulaient donner à Claude, un mari sincèrement

catholique.

Ce sont là des révélations curieuses pour l'histoire du protestantisme en Bretagne, au XVIème siècle. Dans son Essai sur l'histoire des églises réformées de Bretagne, le pasteur Vaurigaud ne parle des seigneurs de la Moussaye, qu'à partir du XVIIème siècle ; il a ignoré l'existence de Claude du Chastel, et cependant c'est par elle que la famille Gouyon de la Moussaye est devenue calviniste.

Les Mémoires ou Brief discours se composent de deux parties distinctes ; la première contient la généalogie de la maison du Chastel ou plus exactement la biographie des personnages qui illustrèrent cette grande famille bretonne ; la seconde est plus spécialement consacrée à la vie de dame Claude du Chastel.

III

La première, partie, qui sert d'introduction à la seconde, est fort développée et comprend 98 pages sur 309, soit près du tiers du manuscrit. Elle ne nous apprend rien de bien neuf ; ce sont de simples extraits des chroniques de Froissart, de Monstrelet, de Juvénal des Ursins, d'Alain Bouchart, etc. Les notices de Tanneguy II du Chastel, prévôt de Paris, et de Tanneguy III, grand écuyer de France et gouverneur du Roussillon, sont fort longues. Presque tout ce qui concerne ce dernier personnage est tiré des Chroniques de Bretagne d'Alain Bouchart, dont le récit est plus d'une, fois reproduit textuellement.

Nous avons cru toutefois devoir publier ces notices biographiques, pour conserver à l'oeuvre du baron de la Moussaye son intégralité. On y trouvera, d'ailleurs, outre des réflexions propres à l'auteur, des détails généalogiques intéressants sur les aïeux de Claude du Chastel, tant de l'estoc paternel que de l'estoc maternel. Par sa mère, Claude descendait de Tanneguy III et de Jeanne de Malestroit, ce dont Charles Gouyon se montre très flatté.

A propos de Guillaume du Chastel, seigneur de. Kersimon, qui fut nommé chevalier de l'ordre du roi, après sa victoire sur les Anglais, en 1558, l'auteur fait une remarque critique : c'est que l'ordre du roi a été prodigué depuis « les malheureuses guerres civiles ». Auparavant, « il ne se donnoit, ajoute-t-il, qu'aux grands et à ceux qui par longs services emportoient cette marque pour lors tant estimée ».

IV

A la page 98 du manuscrit commence la seconde partie des Mémoires, entièrement inédite. Le baron de la Moussaye y utilise ses souvenirs personnels et raconte de la façon la plus attachante et la plus originale, en même temps que la vie de sa chère femme Claude du Chastel, les événements d'un si grand intérêt historique auxquels il a été mêlé. Nous allons la résumer avec quelques développements.

Claude naquit en 1553 au château de Fontenay, près Rennes. Elle avait à peine, trois ans lorsqu'elle perdit son père, Claude, sire du Chastel, lieutenant du Roi en Basse-Bretagne [Note : Il mourut en 1556, âgé seulement de 32 ans. On trouvera aux Pièces justificatives n° IV la lettre qu'il écrivit au duc d'Etampes, gouverneur de Bretagne, le 26 novembre 1555, du château de Miniac, cloué sur son lit par la goutte, qui devait l'emporter quelques mois plus tard]. Sa soeur aînée, Anne, était alors âgée de sept ans et demi. L'année suivante, Claude d'Acigné, leur mère, se remaria avec Amaury Gouyon, seigneur de la Moussaye, veuf lui-même de Catherine de Guémadeuc, qui avait donné le jour, en novembre 1548, à Charles Gouyon. Claude d'Acigné mourut à son tour vers la fin de 1560, âgée de trente ans seulement. Trois mois après, Anne, l'aînée des deux orphelines, héritière principale de la maison du Chastel, épousa Guy de Rieux, sire de Châteauneuf. Claude, la cadette, était restée à Fontenay auprès de son aïeule maternelle, Anne de Montjean, veuve de Jean V d'Acigné. Dès cette époque, on pensait à l'unir au jeune Gouyon.

Ce dernier partit bientôt, pour la Cour et fut présenté à Charles IX par le duc d'Etampes, gouverneur de la Bretagne (juin 1561). Reçu enfant d'honneur, « avec plusieurs autres de pareil âge pour désennuyer le Roy et luy faire passer, le temps, » Charles Gouyon se lia d'amitié avec Guy de Rieux, aussi page du Roi, et même avec le jeune prince de Navarre, arrivé à la Cour de France vers la même époque : « Je hantois particulièrement monseigneur le prince de Navarre...... J'avois cest honneur d'estre de son estude et fort aimé de luy ; et par ce moyen je fus instruit en. la cognoissance de la vraye religion. Car c'estoit ce que principallement on monstroit audit prince, encore que le roy de Navarre semblast estre catholique romain ; mais la mere avoit obtenu cela de luy, du Roy et de la Royne que son fils seroit instruit par tels précepteurs qu'elle esliroit » [Note : Cf. Palma-Cayet, Chronologie, novenaire, livre Ier].

En sa qualité d'enfant d'honneur du Roi, le jeune de la Moussaye. fut du fameux voyage à travers, la France qui dura deux ans (mars 1564 à avril 1566) [Note : Cf. Journal d'Abel Jouan (Pièces fugitives du marquis d'Aubais, t. I) ; — Lettres de Catherine de Medicis, t. II, pages XL-CV]. Malheureusement, il se contente de noter la chose, sans un mot sur ses impressions.

Pendant son absence, Anne de Montjean était morte (mai 1562) ; son fils aîné, Jean d'Acigné, se trouva chargé de la garde et de l'éducation de sa nièce, âgée de neuf ans. Le sire d'Acigné, comme son frère François, seigneur de Montjean ; avait embrassé avec ardeur la religion réformée ; Claude reçut alors les premiers principes de cette religion, à laquelle elle devait garder une inviolable fidélité.

Peu après la paix d'Amboise (19 mars 1563), le comte de Montgomery, qui avait fait la connaissance de M. de Montjean pendant la campagne précédente, demanda la main de Claude pour son fils aîné, M. de Lorges, « quand il seroit venu en âge nubile, » et il obtint d'emmener avec lui la jeune fille à son château de Ducey, près Avranches. Elle y demeura deux ans environ.

Mme de Rieux, Béatrix de Jonchères, qui voyait avec peine Claude élevée dans les doctrines nouvelles, et qui désirait la marier au fils du seigneur de la Moussaye, pour la garder en Bretagne, obtint des lettres royaux qui enjoignaient au comte de Montgomery de la rendre à sa famille. Au lieu d'obéir, il l'envoya chez la princesse de Condé, au Muret, en Picardie, où elle séjourna deux mois, puis la ramena à Ducey. Sur ces entrefaites, Charles IX vint en Bretagne (octobre 1565) et un ordre plus exprès força enfin Montgomery à ramener Claude à Fontenay, chez, son oncle, le sire d'Acigné.

Il fallut songer à lui donner un curateur. Au jour fixé pour la « représenter à justice » devant le sénéchal de Rennes (Bertrand d'Argentré), les parents de Basse-Bretagne, les Kersimon, les Rosmadec, les de Ploeuc, arrivent dans cette ville avec l'espoir d'obtenir la curatelle. Mais une indisposition subite, survenue fort à propos, et dont personne ne fut dupe, empêcha Claude de comparaître. Grande déception des Bas-Bretons, qui durent reprendre le chemin de leurs manoirs sans même avoir pu entrevoir leur petite nièce ou cousine. Jean d'Acigné la présenta devant le même magistrat à une nouvelle assignation, et elle prononça, malgré son jeune âge, un petit discours fort bien tourné, véritable profession de foi protestante : « Sa volonté estoit de demeurer auprès de ses oncles, qui luy avoient tous jours esté comme vrais pères ; remonstra davantage qu'estant ailleurs qu'avec eux ou autres faisant profession de la religion reformée, elle ne pourroit recevoir aucun contentement et que la nourriture de l'âme c'est là parole de Dieu ».

Le siège présidial de Rennes ayant rendu une sentence conforme à son désir, elle fût conduite au château de Combour, où résidait alors M. de Montjean. C'est là que Charles Gouyon la vit pour la première fois et qu'il en devint passionnément amoureux. Il avait alors un peu plus de dix-sept ans et Claude treize environ.

Il partit presque aussitôt après pour l'Italie,, afin sans doute d'y achever ses études, comme c'était l'usage du temps. Il y resta quatorze mois et revint en Bretagne, « au commencement des seconds troubles, » un peu avant la bataille de Saint-Denis (10 novembre 1567). Mais à peine arrivé, il dut, un peu malgré lui, accompagner son père à l'armée royale, avec la plus grande partie de la noblesse bretonne, commandée par le gouverneur M. de Martigues. La paix faite (Longjumeau, 23 mars 1568), Charles Gouyon resta auprès de la personne du Roi en qualité de gentilhomme de sa Chambre.

Cependant, M. de la Moussaye. ayant su que M. de Montjean s'était brouillé avec Montgomery, reprit espoir de réaliser l'union projetée. Il prévint son fils, et celui-ci, toujours amoureux, malgré une si longue absence, s'empressa de quitter la Cour. Le 19 août 1568, deux ans après leur première entrevue, il fit une seconde visite au château de Combour. Claude, alors âgée de quinze ans, « se monstra extrêmement, froide » et réservée. Le jeune gentilhomme trouva néanmoins le moyen de lui exprimer ses sentiments d'affection, la priant de l'accepter pour serviteur. Ses visites se multiplièrent, mais il s'aperçut vite que l'entourage de Claude lui était hostile, surtout Mme de Montjean, Anne de Montbourcher, fille du seigneur du Bordage. Il est vrai qu'il avait pour lui la soeur même de sa « chère maîtresse, » Mme de Châteauneuf, laquelle lui rendit maints petits services.

Claude persistait toutefois dans sa froideur vis-à-vis de son prétendant et ne l'appelait jamais que « Monsieur son cousin ». Cela le désolait, mais ne le décourageait point, et il continuait à l'aimer « de toute son affection ». Il eut bientôt la joie de découvrir que cette indifférence n'était qu'apparente, par des lettres échangées entre Claude et Mme de Châteauneuf, lettres que celle-ci faisait passer ensuite à Charles Gouyon, à l'insu de sa soeur. C'est par ce moyen ingénieux, sinon très délicat, qu'il surprit le secret de son coeur.

On se battait alors en Anjou, en Poitou, en Angoumois, en Saintonge. Le jeune gentilhomme résolut d'aller combattre dans les rangs de l'armée protestante, aux côtés de M. de Montjean, très zélé huguenot. Mais son père lui fit à ce sujet une scène violente ; il lui défendit de continuer ses visites à Combour, et lui commanda impérieusement d'aller rejoindre l'armée du Roi, le menaçant, en cas de désobéissance, de le déshériter. Charles fit une réponse respectueuse, mais ferme, et, refusant d'obéir aux ordres paternels, il quitta le château de Plouer pour se retirer à la Motte-Rouxel, en Saint-Jouan-des-Guérêts, manoir plus rapproché de Châteauneuf et de Combour.

Ceci se passait quinze jours avant la bataille de Jarnac (13 mars 1569). Les protestants y perdirent le prince de Condé et « plusieurs bons et vaillans gentilshommes,, entre autres M. de Montejan, oncle et curateur de mademoiselle du Chastel ». On cacha d'abord cette mort à Mme de Montjean. Mais un jour que Jean d'Acigné était venu voir sa belle-soeur, celle-ci lui fit une querelle pour un sujet assez futile. Alors M. d'Acigné, « qui estoit un homme des plus colères de son temps, » lui annonce brusquement qu'elle est veuve et lui ordonne de sortir immédiatement de Combour. Désolation de la pauvre dame. Les gens du sire d'Acigné se répandent dans le château, se saisissent des portes et ne laissent entrer ni sortir personne. Mlle du Chastel, témoin de cette scène pénible, parvient enfin à calmer la colère de son oncle : « Il s'assit et l'ayant mise sur ses genoux, la baisa et caressa fort, luy disant qu'estant son oncle et curateur, elle demeureroit avec luy, qu'il l'aimoit comme sa fille ». Un vieillard de 80 ans, M. de Launay-Bertrand, survenu sur ces entrefaites, acheva d'apaiser Jean d'Acigné, dont il avait été le gouverneur, et se chargea de conduire Mme de Montjean au Bordage, Claude, de son côté, partit pour le château de Miniac, où résidait alors sa. soeur, Mme de Châteauneuf.

Ici, l'auteur des Mémoires trace un curieux portrait de la gouvernante de Mlle du Chastel. C'était une vieille demoiselle originaire de l'Anjou, du nom de Gaudrée. Charles Gouyon la détestait cordialement à cause de son humeur acariâtre et de son hostilité à ses projets matrimoniaux. Il est vra; qu'elle changea de discours après la mort de M. de Montjean, mais uniquement dans l'espoir d'obtenir un riche cadeau. Claude n'avait point de repos avec cette « mauvaise et chagrine vieille, » qui la faisait souvent pleurer. De son côté, M. d'Acigné ne pouvait sentir Gaudrée, à cause de « sa mauvaise langue et de son babil plein de médisance » et il finit par la renvoyer, au grand, contentement de M, de la Moussaye.

Ce dernier, de plus en plus épris, devenait très assidu auprès de « sa chère maîtresse, » soit à Miniac, soit à Châteauneuf, soit à Coëtquen, résidence de Philippe d'Acigné, tante de Claude : « J'estois à la porte, de sa chambre avant qu'elle fust esveillée ; lorsqu'elle se levoit, on me faisoit entrer ; ou je luy tenois son miroir, ou la servois à tenir ses cheveux. Le plus souvent, je lisois haut, comme elle s'habilloit, ou dans la Bible ou dans autres bons et saints livres, car elle n'en vouloit nuls autres. Après qu'elle avoit faict les prières [Note : « Je puis dire avec vérité, ajoute-t-il un peu plus loin, n'avoir jamais veu homme ny femme prier Dieu de plus grand zelle, foy et véhémence »] et lavé ses tant belles mains et sa bouche tant aimable, elle sortoit et alloit donner le bonjour à madame de Ryeux, puis à sa soeur, et les accompagnoit jusque à la porte du temple [Note : Ce mot désigne sans aucun doute une église paroissiale. Donc, la soeur aînée de Claude, Mme de Châteauneuf, et sa belle-mère, Mme de Rieux, étaient catholiques. Cela est confirmé par un autre passage des Mémoires, où Charles Gouyon raconte qu'il passa l'après-midi avec Mlle du Chastel, un jour de lundi de Pâques, « pendant que mesdames de Ryeux et de Chasteauneuf estoient à vespres » dans l'église de Châteauneuf]... Par ce moyen, je ne la perdois jamais de veue, fors l'heure du repos ».

Ce petit tableau idyllique n'est-il pas charmant ? Il est curieux aussi au point de vue des moeurs de l'époque, fort différentes, comme on voit, des usages modernes. Il serait malséant aujourd'hui qu'un jeune homme entrât ainsi dans la chambre de sa fiancée pour assister à sa toilette matinale.

Restait-il quelques jours sans la voir, il devenait « pensif, saturnien (mélancolique), chagrin, ennuyeux et difficile à servir ». Sa seule distraction était alors de se promener dans les rochers, le long de la mer, de jouer du luth ou lire, « et quoy je fisse, penser à ma maîtresse et chère amie ». Il en tomba malade ; mais une lettre aimable et tendre de la noble damoiselle lui rendit la santé, mieux que « la rhubarbe, l'agaric, sené et toutes les drogues des Indes ».

Charles Gouyon pouvait donc croire à la réalisation prochaine de son voeu le plus cher ; mais il n'en avait pas fini encore avec les difficultés. La principale était d'obtenir le consentement des parents de Claude qui habitaient la Basse-Bretagne. Un premier voyage qu'il fit exprès n'eut pas tout le succès qu'il espérait. A son retour, il trouva nombreuse compagnie à Miniac, notamment la comtesse de Montgomery et ses deux filles, Mmes de Beaufort et du Refuge, accompagnées du président Antoine Fumée, « lequel estoit de la Religion ». La comtesse cherchait à passer en Angleterre, à cause des troubles religieux. Vers la Toussaint 1569, les dames de Rieux et de Châteauneuf se décidèrent à faire elles-mêmes, avec Mlle du Chastel, le voyage de Basse-Bretagne. Charles Gouyon les réjoignit bientôt à Kersimon, où l'on passa l'hiver et une partie du printemps. Mais on ne put vaincre l'opposition obstinée de MM. de Kersimon, de Tivarlen, de Pontcroix, non plus que celle de Jeanne du Chastel, douairière de Rosmadec, mère des deux derniers et grand'tante de Claude. Il se présenta pour celle-ci un autre parti dans la personne de Jacques de Tournemine, marquis de Coëtmeur ; bien entendu, ses hommages furent repoussés par la jeune fille, tendrement attachée à celui qu'elle considérait presque comme un époux. Par contre, on offrait à M. de la Moussaye la main de Mlle de Coëtmeur. A ce propos, il fait cette réflexion vraiment remarquable : « Comme sy l'amour estoit une marchandise qu'on peut vendre, permuter, prendre ou laisser à son plaisir, et non une vehemente passion d'esprit, qui occupe tellement les sens que plusieurs, pour ne s'en pouvoir despouiller, y perdent la vie et quelquefois le jugement et la raison ».

Les choses en étaient là lorsqu'eut lieu le second voyage de Charles IX en Bretagne (avril et mai 1570). On sut que des démarches étaient tentées auprès du roi pour confier la curatelle de Claude à son grand-oncle, M. de Kersimon, afin de la faire « instruire en la religion catholique.». Informée de ce dessein par son fils, alors à la Cour, Mme de Rieux résolut de quitter, aussitôt et clandestinement le manoir de Kersimon, avec Claude du Chastel. Ce départ précipité eut plein succès, et toutes deux arrivèrent sans encombre à Châteauneuf, conduites par Charles Gouyon. Peu après, il se rendit à la Cour, qui de Châteaubriant était venue successivement à Dinan, à Saint-Malo, puis à Dol et au Mont-Saint-Michel. Il accompagna Charles IX jusqu'à Avranches et il en obtint la promesse de faciliter son union avec Mlle du Chastel. Catherine de Médicis se montra également favorable à cette alliance. Le mariage eût pu se conclure à bref délai, sans le refus obstiné de la jeune calviniste « d'espouser à la messe, » malgré les supplications de' son amant et de sa famille ; « mais elle estoit résolue de ne rien faire qui peust troubler le repos de sa conscience ». Elle y fut pourtant forcée, comme on va le voir.

Une nouvelle tentative fut faite de la marier à un autre gentilhomme de marque, Nicolas d'Angennes, seigneur de Rambouillet. Mais ce prétendant quinquagénaire, présenté par l'évêque de Dol, Charles d'Espinay, ne fut pas plus agréé que le marquis de Coëtmeur.

Les deux nobles amants allaient enfin pouvoir être unis, lorsque la publication de l'édit de paix (Saint-Germain, 8 août 1570) remplit leurs coeurs de tristesse et d'ennui, à cause de l'article XIV, qui défendait à ceux de la Religion de contracter, mariage aux degrés de consanguinité ou d'affinité prohibés en l'Eglise romaine. Or ils étaient cousins au tiers degré et le mariage ne pouvait se faire que devant un prêtre catholique. Après une longue résistance, l'amour l'emporta sur les scrupules religieux de la jeune fille et elle consentit à épouser son ami « à la messe, sy dans six mois il ne se trouvoit moyen et expédient » de faire autrement. Cette promesse, faite « avec incroyable regret, » combla de joie notre gentilhomme, qui essaya bien, mais inutilement, d'obtenir un délai moins long.

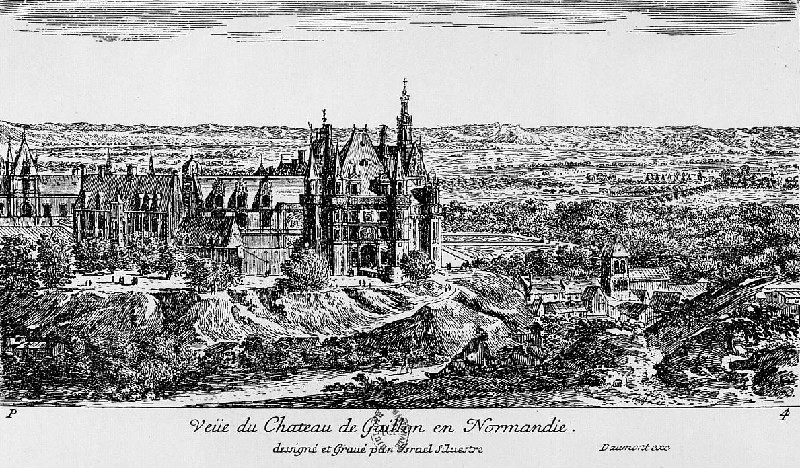

Toutefois, le mariage ne pouvait être célébré sans une autorisation spéciale du Roi, qui ordonna que Mlle du Chastel serait conduite à la Cour et placée auprès de la Reine. Vers la fin du mois de mars 1571, elle quitta le château de la Perrière, en Anjou, où elle habitait depuis plusieurs mois avec Mme de Rieux et où Charles Gouyon était venu la rejoindre. Lorsqu'ils arrivèrent à Paris ; le Roi venait de partir pour le château d'Anet. Claude y fut présentée à Catherine de Médicis, « qui la receut humainement ». Charles IX déclara qu'il assisterait aux noces, honneur dont Claude se serait, paraît-il, fort bien passée. Le Roi lui fit cadeau d'une « robe de toile d'or frizée ». Par suite d'un nouveau déplacement de la Cour, ce fut dans la chapelle du château de Gaillon [Note : Gaillon, chef-lieu de canton de l'Eure, arrond. de Louviers. — Le magnifique château de Gaillon, (aujourd'hui maison centrale de détention) fut construit au commencement du XVIème siècle par le cardinal Georges d'Amboise, archevêque de Rouen. Démoli en grande partie pendant la Révolution, il n'en reste que le pavillon ou porche d'entrée, flanqué de quatre tourelles à pans coupés, remarquable par la richesse de la composition, l'élégance du style et la délicatesse de l'ornementation, ainsi que les arcades (murées) de la grande galerie et la chapelle basse. (Voir par ailleursune vue intérieure de cette sorte de crypte, à défaut de l'élégante chapelle haute, où eut lieu le mariage de, Charles Gouyon, et qui renfermait de superbes stalles en menuiserie). On sait que l'admirable portique qui séparait la première cour de la deuxième a été enlevé pièce par pièce, et réédifié dans la cour du palais des Beaux-Arts à Paris (Cf. A. Deville, Comptes de dépenses de la construction du château de Gaillon. Paris, impr. nationale, 1850, dans la collection des documents inédits sur l'histoire de France, avec atlas de planches)] que le mariage fut célébré, le 20 mai 1571. La jeune mariée était couverte de pierreries de la couronne ; le roi la conduisit par la main jusqu'à la porte de la chapelle, où la bénédiction nuptiale leur fut donnée par Guillaume Ruzé, évêque de Saint-Malo et aumônier du roi. Le festin de noces eut lieu dans les jardins de Gaillon et Claude fut admise à la table royale. Toute la journée se passa en bals et fêtes. Charles Gouyon, qui enregistre tous ces honneurs avec un légitime orgueil, note un détail curieux : il faisait assez chaud ce jour-là, le Roi portait une cape doublée de drap d'or et enrichie de pierreries ; chaque fois qu'il ôtait son bonnet, qui était fort lourd, on voyait une marque sur son front.

Après quinze jours passés à la Cour, où la Reine tenta inutilement de retenir Claude, les jeunes mariés regagnèrent la Bretagne en chariot, et vinrent habiter le château de la Rivière-de-la-Moussaye, en Sévignac. Nous avons déjà dit que Charles Gouyon ne tarda pas à faire, lui aussi, profession de la religion réformée, au grand déplaisir de son père et de son cousin de Matignon, qui auraient voulu le voir retourner à la Cour pour y faire fortune. Il ne put se dispenser d'aller à Paris, à l'occasion des noces du roi de Navarre avec Marguerite de Valois.

Mais au bout de trois semaines, il repartit pour la Bretagne à grandes journées, sans attendre les fêtes du mariage, poussé par l'impérieux désir de revoir sa femme bien-aimée. C'est ainsi qu'il échappa au massacre de la Saint-Barthélemy.

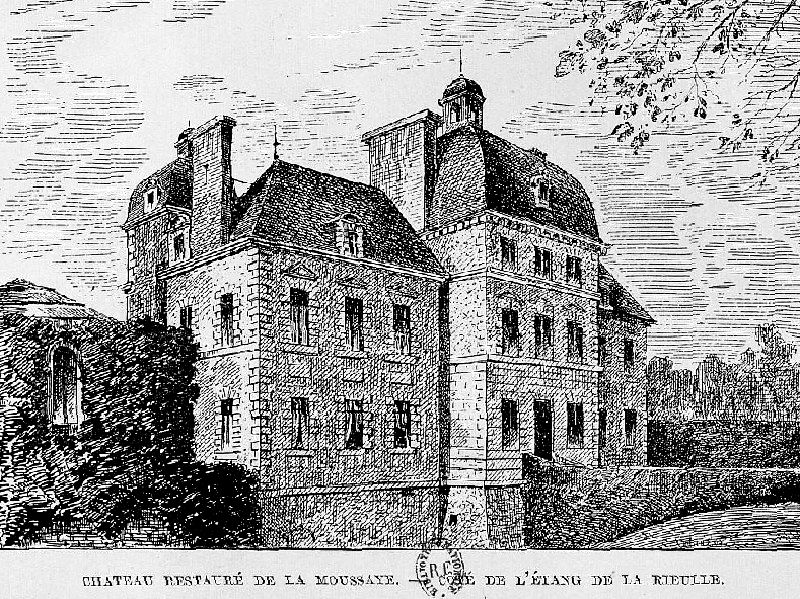

Leur union fut bénie par la naissance de onze enfants : six fils, dont les deux aînés moururent en bas âge, et cinq filles [Note : Les quatre fils se nommaient : Amaury, Charles, Jacques et Claude ; les cinq filles avaient nom : Françoise, Philippe, Claude, Charlotte et Marguerite. - 1° Amaury (voir sa notice plus loin). - 2° Charles Gouyon, né le 18 octobre 1582, vicomte de Pommerit, fut tué aux guerres de Hollande, sans avoir été marié. - 3° Jacques Gouyon, né en 1583 ou 1584, est l'auteur de la branche des barons de Marcé. (Voir en appendice II, la notice généalogique de la maison de Gouyan-Matignon) - 4° Claude Gouyon, né le 2 juin 1587, fut la tige des seigneurs de Touraude-Beaufort. (Voir Appendice II, § VI). - 5° Françoise Gouyon, née en 1573, fut mariée en 1592 à David Ménard ou Mesnard, seigneur de Toucheprès en Poitou, châtelain des Herbiers, capitaine de cinquante chevau-légers. - 6° Philippe ou Philippote Gouyon, née en 1575, épousa, le 8 mars 1592, à Vitré, David Ier de la Muce, seigneur de Ponthus (paroisse du Petit-Mars, Loire-Inférieure). Elle dut mourir très peu de temps après son mariage, puisque David de la Muce se remaria, dans les derniers mois de 1592, à Sara du Bouays de Baulac. (Vaurigaud, Églises réformées de Bretagne, t. III, p. 182). - 7° Claude Gouyon, née vers 1579, mourut sans alliance avant 1592. - 8° et 9° Charlotte, née vers 1580, et Marguerite, née le 10 décembre 1585]. Ils eurent des envieux, des procès, des maladies, mais leur affection mutuelle et la soumission à la volonté divine les soutinrent dans l'adversité. Mme de la Moussaye possédait toutes les qualités d'une maîtresse de maison accomplie et elle sut administrer avec habileté, de concert avec son mari, les grands biens qui leur échurent après les partages de famille. Ils habitaient tantôt la Rivière-de-la-Moussaye, tantôt la Garaye près Dinan [Note : Le château de la Garaye n'offre plus que des ruines pittoresques. On sait qu'il fut changé en hospice sous Louis XV, par Claude Marot, comte de la Garaye], tantôt le manoir du Val sur l'Arguenon, non loin du Guildo et de la mer [Note : Le Val est actuellement (début du XXème siècle) la résidence de M. de la Blanchardière, petit-fils du poète Hippolyte de la Morvonnais. Hippolyte Michel de La Morvonnais (11 mars 1802, Saint-Malo - 4 juillet 1853, Pleudihen-sur-Rance), est un homme de lettres français. Fils de François-Julien Michel de La Morvonnais, il hérite de son père le château du Val à Saint-Cast-le-Guildo. Il fonde la paroisse de Notre-Dame-du-Guildo. Marié à sa cousine Marie Macé de La Villéon, il est le beau-père d'Ambroise Poinçon de La Blanchardière. Fervent catholique, pieux, il est le disciple et ami de Félicité Robert de Lamennais]. D'importants travaux furent exécutés à la Garaye par les soins de Claude du Chastel. C'est elle qui, se promenant un jour dans les bois de la Moussaye, conçut l'idée d'y faire construire un château à l'endroit le plus pittoresque. C'est l'ancien château de la Moussaye, que tous les archéologues font remonter au commencement du XVIème siècle [Note : En Plénée-Jugon (Côtes-du-Nord). — Habasque le croit du temps de François Ier : « C'est, dit-il (1836), un superbe château flanqué de quatre tours, avec des douves, des ponts-levis, plus de trente embrasures de canons et des meurtrières sans nombre. Il est dans la situation la plus romantique. Il domine des bois, des landes, des rochers, des vallons et quatre étangs ». (Notions historiques sur le littoral des Côtes-du-Nord, t. III. p. 153, note).— Le castel primitif de la Moussaye avait été ruiné lors de la guerre de Blois et de Montfort]. Les travaux de défrichement et le creusement des fossés furent entrepris en 1581, du vivant d'Amaury Gouyon, qui fit venir d'habiles architectes et dresser les plans. Mais il mourut le 21 octobre 1582 [Note : Le récit de la mort d'Amaury. est une des pages les plus remarquables des Mémoires de son fils. Il fut enterré dans l'église de Plouer], et la première pierre de la Moussaye ne fut posée que le 23 mai 1583. La construction de ce château fut poussée activement pendant les années suivantes. Malheureusement la mort prématurée de Mme de la Moussaye allait bientôt suspendre les travaux. L'édifice est resté inachevé [Note : Il a été restauré avec goût en 1866 par M. de la Motte-Vauvert, sur les plans de M. Martenot, architecte de la ville de Rennes. — Nous donnons parailleurs deux vues anciennes et une vue moderne du château de la Moussaye, d'après des dessins communiqués par M. le comte de la Motte].

La proclamation de l'édit de juillet 1585 contre les protestants vint troubler le bonheur des nobles châtelains. Ils se rétirèrent à leur manoir du Val, « tant pour la commodité de la mer que pour estre aisé à défendre ». C'est là qu'un soir du mois de novembre arriva secrètement le prince de Condé, après la déroute d'Angers. Il avait frété un navire à Saint-Cast pour passer à Jersey, mais une tempête le força de relâcher sous le château de la Roche-Gouyon, puis de chercher un refuge dans la rivière d'Arguenon. Mme de la Moussaye, qui était seule au Val en ce moment, offrit avec empressement l'hospitalité au prince et aux gentilshommes de sa suite. Le lendemain soir, le vent étant devenu favorable, la troupe des fugitifs put gagner Jersey. Cet événement donna à réfléchir à M. de la Moussaye qui, trois jours après le départ du prince de Condé, était rentré d'un voyage à Paris pour un procès. Craignant une ruine complète de sa maison, il se résigna à abjurer, suivant les prescriptions rigoureuses de l'édit de juillet. Mais sa femme ne suivit pas son exemple ; elle persévéra jusqu'à la fin « en la vraye religion, employant le temps à lire de bons et saints livres et en prières et saintes méditations et à l'instruction de ses chers enfans ».

Les vingt dernières pages des Mémoires ou Brief discours sont consacrées au récit de la mort de Mme de la Moussaye, et à son portrait physique et moral. Elle venait d'accoucher de son onzième enfant (Claude, qui devint plus tard seigneur de Touraude) ; son mari l'avait quittée pendant quelques jours pour se rendre au château d'Espinay, où devait se traiter le mariage de sa nièce, Marie de Rieux, avec Guy de Scépeaux, comte de Chemillé. En rentrant au Val, il trouva sa femme mourante. On devine son désespoir et sa douleur, qu'il exprime en termes vraiment touchants. « Le lundi 15 juin 1587, à six heures du matin, nostre bon Dieu la retira des misères et afflictions de ce monde en son repos éternel ». Elle n'avait que trente-quatre ans. « Je la fis mettre en une chasse de plomb et honorablement conduire, accompagné de toute la noblesse du païs, jusque au temple (église paroissiale) de Plouer, où gist son corps en la sepulture de mes prédécesseurs, avec sa mère ».

Les dernières paroles que prononça Claude du Chastel, baronne de la Moussaye, furent : « Pour l'amour de Jésus-Christ nostre Seigneur et seul Sauveur, je meurs en cette foy. Oh ! que je suis bienheureuse ! ». Et Charles Gouyon ajoute : « 0 ma tres chère Claude ! Dieu me fasse la grâce de mourir comme toy, afin que comme toy je vive éternellement bienheureux ! ».

V

Les troubles de la Ligue n'allaient pas tarder à faire sortir le baron de la Moussaye de la retraite volontaire, dans laquelle il s'était renfermé pour pleurer la noble compagne enlevée trop tôt à son affection et pour écrire ce Brief discours de sa vie., dont notre résumé ne donne qu'une idée imparfaite.

Comme protestant, — car sa conversion de 1585 fut forcée et nullement sincère, — et peut-être aussi en souvenir de ses relations de jeunesse avec le roi de Navarre, à la cour de France, Charles Gouyon, à l'exemple de beaucoup d'autres gentilshommes bretons, fit campagne dans l'armée royaliste dite le parti des hérétiques, contre les troupes de la Sainte Union, commandées par le duc de Mercoeur.

Une mésaventure assez désagréable allait le tenir, pendant quelque temps, éloigné des champs de bataille. Au mois de. mai 1590, il se trouvait à Jersey, on ignore pour quel motif ; un bateau de Granville qui le ramenait en Bretagne fut aperçu se dirigeant vers le château de la Latte. Informés de ce fait par M. de Rays [Note : Julien du Breil, seigneur de Rays, etc., né en 1539, nommé gouverneur du château et forteresse du Guildo, le 6 décembre 1572, et gouverneur du Mont Saint-Michel pour le parti de la ligue en 1591. Il mourut au château de la Mallerie et fut inhumé à Plonbalay, le 20 novembre 1592. (Histoire généalogique de la maison du Breil, p. 79 ; Rennes, 1889)], commandant du Guildo pour le duc de Mercoeur, les habitants de Saint-Malo, très dévoués au parti de la Ligue, firent donner la chasse au navire suspect, lequel, ne pouvant aborder à la Latte, vint se réfugier à la Fosse du Nest (28 mai). Pour échapper à cette poursuite, le baron [Note : On le qualifie de marquis ; cependant la baronnie de la Moussaye ne fut érigée en marquisat qu'au mois de mars 1615, en faveur d'Amaury, fils de Charles Gouyon] de la Moussaye entra dans une barque et se fit transporter à Saint-Malo, où il pensait être bien accueilli des bourgeois, qu'il connaissait de longue date. Mais on le traita comme prisonnier de guerre et il fut renfermé dans le donjon du château. Le vicomte de Saint-Denoual qui l'accompagnait fut également retenu en prison.

Le 9 août 1590, le conseil de ville de Saint-Malo taxa à 20,000 écus la rançon du baron de la Moussaye. Celle du vicomte de Saint-Denoual avait été fixée à 2,000 écus seulement. Comme le premier ne se pressait pas de payer une somme qu'il trouvait sans doute beaucoup trop forte, il fut mis au pain et à l'eau (27 décembre). Quatre jours après, la rançon est modérée à 15,000 écus, et enfin réduite à 12,000 écus, plus 500 écus pour « son basque » et 6 écus par jour pour son entretien (3 janvier 1591). Ce fut seulement le 14 mars suivant qu'il obtint sa mise en liberté, malgré le duc de Mercoeur qui avait écrit deux fois aux habitants de Saint-Malo, le 4 juin 1590 et le 3 février 1591, pour qu'on fît bonne garde de ce prisonnier de marque [Note : Ce curieux épisode des guerres de la Ligue en Bretagne se trouve consigné dans les Mémoires de N. Frotet de la Landelle, publiés par M. Joüon des Longrais, 1.1, pp. 205, 219, 239, 293, 311, 330. — Voir aussi Documents inédits sur la Ligue en Bretagne, par A. de Barthélémy, p. 65].

Le baron de la Moussaye dut rejoindre peu après l'armée royale, car son nom figure parmi les personnes de qualité qui accompagnaient le prince de Dombes, en juin 1591, lorsque ses troupes, renforcées par 2,400 Anglais débarqués à Paimpol sous la conduite du général Norris, se trouvèrent en présence de l'armée du duc de Mercoeur [Note : Dom Morice, Histoire de Bretagne, t. II, p. 407]. La lutte s'engagea le 23 juin, et, malgré l'infériorité numérique de ses troupes, le prince de Dombes resta maître du champ de bataille, sans toutefois qu'on en fût venu à une action générale.

M. de la Moussaye était encore présent lors de l'arrivée du célèbre capitaine huguenot la Noue dit Bras-de-Fer [Note : Moyse Amirault, La vie de François, seigneur, de la Nouë dit Bras-der Fer ; à Leyde, chez Jean Elsevier, 1661 (page 363)] qui, comme on sait, fut blessé mortellement au siège de Lamballe et mourut le 4 août 1591. Jean du Matz, seigneur de Terchant et de Montmartin, raconte dans ses intéressants Mémoires, que deux jours avant sa mort, la Noué « parla du mariage de sa fille avec Monsieur de la Moussaye, ce qui fut effectué peu après » [Note : Mémoires de Jean du Mats, etc., à la fin du tome. II de l'Histoire de Bretagne, p. CCXC. — Il paraît qu'un gentilhomme italien. Horace Palavicini, avait demandé à la Noue la main de sa fille. Voici la réponse du père (lettre à Walsingham, historien anglais, 17 août 1585) : « ..... Je crains qu'il y ayt entre les parties de la dissimilitude. Car ma fille est laide, et le sieur Palavicino est beau gentilhomme. Elle est pauvre et il est riche. Elle n'a esté nourrye ès cours, et il est gentil courtizan. Toutefoys, j'estime qu'elle a de la pieté et de la temperance. Et qui sçayt s'il l'avoyt veue, s'il en seroyt degouté ? J'ay toujours estimé qu'en tels affaires, ung peu de conversation estoyt bien requise, non seulement pour voir l'extérieur, ains pour considérer l'intérieur, où gist les plus fortes racines de l'amityé... » (Hauser, François de la Noue, Paris, 1892. Pièces justificatives, p. 315)].

Bien que le témoignage de du Matz, ami et compagnon d'armes de la Noue, mérite toute créance, cependant le silence des généalogistes de la maison de la Moussaye pouvait paraître surprenant et laissait subsister dans notre esprit quelques doutes sur le second mariage de Charles Gouyon [Note : Le Dictionnaire de la noblesse, de la Chesnaye-Desbois, mentionne bien ce mariage, mais à la notice la Noue seulement : « Jeanne (sic), mariée à N. de Goyon, marquis de la Moussaye, dont elle n'eut pas d'enfants »], quand nous avons appris que l'acte des « espouzailles » se trouvait dans les registres de l'église réformée de Vitré, conservés au greffe du tribunal de cette ville [Note : Cette précieuse collection, composée de huit registres couverts en parchemin, contient les baptêmes, mariages et sépultures des familles protestantes de Vitré et environs, depuis 1560 jusqu'en 1685. Elle a été décrite et analysée avec soin par M. l'abbé Paris-Jallobert : Anciens registres paroissiaux de Bretagne. Eglise protestante de Vitré. Rennes, Plihon et Hervé, 1890 (Famille Gouyon, p. 67)]. L'un de nous s'est empressé d'aller prendre copie de cet acte, dont voici la reproduction textuelle :

« Charles de la Moussès, escuier, conte de Ploit (Plouer), etc., et dame Anne de la Nos ont espousé en l'Eglise reformée de ceste ville de Vitré, le mardy cinquiesme jour de janvier an mil cinq centz quatre vingt treze, et leur mariaige benist par Monsieur Merlin, ministre du sainct Evangille, en la maison de madame de Laval ». « J. LEMOYNE, comne enxien et présent aux espouzailles. — P. MERLIN » [Note : Registre V, folio 1].

On peut regretter le laconisme du rédacteur de l'acte, qui n'a pas songé à rappeler le nom illustre de François de la Noue. Il serait même assez difficile de reconnaître sa fille dans cette « Anne de la Nos, » sans le témoignage du chroniqueur du Matz [Note : Nous avons découvert récemment (juin 1900), à la Bibliothèque Nationale, l'extrait analytique du contrat de mariage de Charles Gouyon et d'Anne de la Noue, passé à Vitré le 19 décembre 1592 par devant Daniel de Launay, notaire de Rennes (voir plus loin, Pièces justificatives)].

C'est donc le 5 janvier 1593, au château de Vitré, que le baron de la Moussaye, qui avait alors 44 ans, vint contracter cette seconde union [Note : Rappelons qu'Anne de la Noue, deuxième femme de Charles Gouyon, descendait elle aussi de la famille de Gouyon-Matignon, étant la petite-fille au 4ème degré de Guy Gouyon, sire de Matignon, baron de Thorigny, mort en 1497, et de Perronnelle de Jaucourt. (Voir à l'appendice la notice généalogique de Gouyon-Matignon). Anne Gouyon, leur fille, avait été mariée, le 30 mars 1519, à François L'Espervier, seigneur de la Bouvardière et de Briord. Celui-ci maria sa fille, Bonaventure L'Espervier, dame de Briord, à François de la Noué, père du fameux capitaine de la Noue, dit Bras-de-Fer], six ans et demi après la mort de Claude du Chastel, tant regrettée. Un mois auparavant, le 8 décembre 1592, il avait fait un partage anticipé aux sept enfants survivants du premier lit [Note : P. Anselme, t. V, p. 394. — Deux filles, Claude et Philippe, avaient cessé de vivre à cette date], afin sans doute d'éviter des difficultés éventuelles.

Au mois de décembre 1593, Anne de la Noue accoucha d'une fille, qui reçut aussi le nom d'Anne [Note : Moyse Amirault, le biographe de la Noue, se trompe donc en disant qu'Anne « ne laissa point d'enfans » (op. cit., p. 367)] et dont le baptême se fit encore au château de Vitré. Elle eut pour marraine haute et puissante dame Anne d'Alègre (ou d'Aligre), baronne de Vitré, veuve de Paul de Coligny (Guy XIX de Laval) et pour parrain le jeune baron de Vitré, François de Coligny (Guy XX de Laval). La petite Anne Gouyon n'eut pas le bonheur de connaître son père, M. de la Moussaye étant mort avant qu'elle ne vînt au monde [Note : Charles Gouyon mourut dès le mois d'avril 1593, d'après un aveu et dénombrement, fourni le 26 juin 1599, au nom d'Amaury II, par son curateur, écuyer Philippe du Cambout, seigneur de Valleron (Archives du château de la Moussaye)] ; c'est ce que nous révèle l'acte de baptême suivant, extrait des registres protestants de Vitré :

« Hune fille de deffunct Charles de la Moussès, escuir, conté de Ploit, etc.. et de dame Anne de la Nos, sa femme, lorsqu'il vivoit, a esté baptizée en l'Eglise reformée de ceste ville de Vitré, ce dimanche douziesme jour de decembre mil cinq cents quatre vingt treze, et a esté presentée par hault et puissant Monseigneur Guy de Laval et haulte et puissante dame madame Anne d'Alaigre, seigneur et dame de Vitré et conte et contesse de Laval. Le baptesme administré par maistre Pierre Merlin, ministre du sainct Evangille, en la maison de mon dict. seigneur et dame ». P. MERLIN [Note : Registre III, folio 3 verso].

Les registres de Vitré ne font plus aucune mention ni d'Anne de la Noue, ni de sa fille Anne Gouyon de la Moussaye qui dut mourir en bas-âge. Il est possible que la veuve du baron de la Moussaye se soit remariée, suivant la coutume du temps, mais le nom de son second mari, si tant est qu'elle ait convolé, ne nous est pas connu [Note : La Chesnaye-Desbois (Dict. de la noblesse) et le vicomte 0. de Poli (Précis généalogique de la maison de la Noue, Paris, 1886) se sont trompés sur la descendance féminine de François de la Noue, lequel eut deux fils : Odet, sr de la Noue, époux de Marie de Lannoy. et Théophile, sr de Téligny et de la Roche-Bernard, époux d'Anne Hatte, de la Beauce ; plus une fille : Anne, mariée au baron de la Moussaye, et non trois : Jeanne, Marie et Anne, comme l'affirment les généalogistes. Jeanne de la Noue n'a jamais existé (on en a fait la femme de Charles Gouyon). Quant à Marie de la Noue, qui épousa 1° Louis de Pierre-Buffière, 2° Paul de Lauzières-Thémines, c'était la fille aînée d'Odet de la Noue, dont la seconde fille, nommée Anne, fut mariée en 1618 à David II de la Muce-Ponthus. Une autre Anne, fille unique de Théophile de la Noue, épousa Jacques marquis de Cordouan-Mimbré (Cf. Amirault, op. cit., p. 368 et dernière)].

VI

Il nous reste à dire un mot de la descendance de Charles Gouyon et de Claude du Chastel, sa première femme.

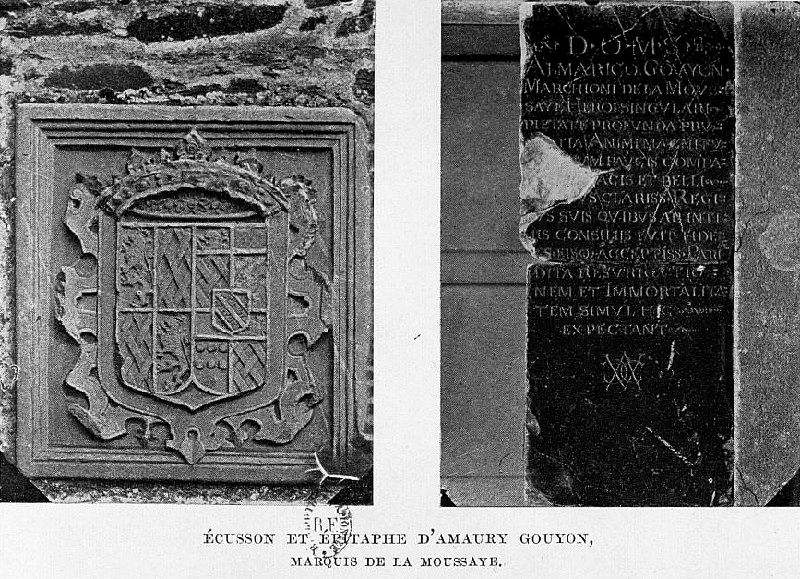

Amaury II, leur fils aîné, n'avait que seize ans environ en 1593, lorsqu'il devint chef de nom et d'armes de la maison Gouyon de la Moussaye. Il rendit hommage au Roi, le 1er septembre 1599, pour les seigneuries de la Moussaye et de Plouer ; en mars 1615, il obtint des lettres érigeant en marquisat la baronnie de la Moussaye [Note : Ces deux titres, ainsi que beaucoup d'autres, sont conservés au château de la Moussaye, où, ils remplissent une grande caisse. (Renseignement dû à l'obligeance de M. le comte de la Motte.) — L'un de nous, lors d'une récente visite à la Moussaye, a compulsé une partie de ces vieux titres féodaux, dont les plus intéressants sont aujourd'hui renfermés dans un secrétaire. Il tient à remercier ici M. le comte et madame la comtesse de la Motte de leur gracieux accueil]. On lui doit l'établissement des prêches de Plouer et de la Moussaye, enfin il est l'auteur d'un livre ascétique intitulé : Méditations chrétiennes sur divers textes de l'Écriture sainte [Note : Impr. en 1666. — Voir sur ces Méditations un article de M. Stapfer dans le Bulletin de la Société de l'histoire du protestantisme français, t. XXIV, 1875, p. 235], oeuvre qui dénote un esprit sérieux et profondément religieux, fruit de l'éducation maternelle. Il mourut en 1624. Sa veuve, Catherine de Champagne [Note : Catherine de Champagne était fille de Louis de Champagne, comte de la Suze, et de Madeleine de Melun, et nièce de Perronnelle de Champagne, mariée à Jacques de Montgomery, comte de Lorges, dont parle M. de la Moussaye dans ses Mémoires (page 97). — Le portrait de Catherine de Champagne a été gravé par Le Blond en 1631 ; c'est une pièce rarissime ; il en existe un exemplaire à la Bibl. Nationale, cabinet des estampes, carton N 2 ; un autre est entré récemment dans la précieuse collection de M. le comte de Palys, qui a bien voulu nous autoriser à le faire reproduire en photogravure, p. 172. M. le marquis de Surgères cite un autre portrait en pied, avec une fraise godronnée (Iconographie bretonne, I, p. 107)], dame de Nogent-sur-Loir, lui fit ériger [Note : Dans le cimetière protestant, qui se trouvait au haut du jardin de la Moussaye et qui s'appelle encore la Huguenoterie], en 1626, un tombeau en marbre avec une épitaphe latine en belles capitales, reproduite par Habasque dans ses Notions historiques sur les Côtesdu-Nord (III, 153) [Note : Nous donnons une photographie de cette épitaphe (épreuve de M. Le Gall, agent voyer cantonal à Jugon). Malheureusement la plaque de marbre noir, conservée au château de la Moussaye, est maintenant brisée en plusieurs morceaux, dont l'un a disparu. Voici l'inscription funéraire d'Amaury Gouyon, dont nous rétablissons la fin entre crochets, d'après Habasque : D. 0. M. S. (Deo optimo maximo sancto) || ALMARICO GOVYON || MARCHIONI DE LA MOVS || SAYE HEROI SINGVLARI || PIETATE PROFVNDA PRV- || DENTIA ANIMI MAGNITV- || DINE CVM PAVCIS COMPA-|| RANDO PACIS ET BELLI || ARTIBVS CLARISS. REGI- || BVS SVIS QVIBVS AB INTI- || MIS CONSILIIS FVIT FIDE- || LIS EISQ. ACCEPTISS. PATRIAE || [CVM TEMPORIBVS DIFFICILLIMIS SALVTAREM NAVAVIT OPERAM AMANTISS. CONJVGI INTIMO CATHERINA DE CHAMPAGNE ILLUSTRISS. COMITIS DE LA SVZE FILIA CARISSIMA HOC MONYMENTUM MOESTISSIMA POSVIT. 1626]. Quant aux quatre lignes, gravées sur le morceau de marbre inférieur et dont ne parle point Habasque : [CORPORA (?) CON]DITA (sepulta) RESVRRECTIO-|| NEM ET IMMORTALITA- || TEM SIMVL HIC || EXPECTANT, suivies d'un chiffre de famille, elles devaient terminer l'épitaphe de Catherine de Champagne, qui mourut à Paris le 11 juillet 1649. Son corps fut rapporté à la Moussaye et inhumé le 8 août suivant, à côté des restes de son mari dans le caveau du cimetière des Huguenots (registre, protestant, cité par Habasque). — Ce fragment d'épitaphe a dû être retrouvé vers 1864 ou 1865 seulement, époque de la restauration du château. Vaurigaud, qui a reproduit les mots : resurrectionem... expectant, dit qu'ils se lisent au bas de l'épitaphe d'Amaury, « ce qui fait penser, ajoute-t-il, que la marquise fut inhumée dans le même tombeau ». (Essai sur les églises réformées, t. III, p. 286). Les caractères paraissent bien avoir été gravés par le même sculpteur ou du moins par des artistes de la même maison ; toutefois, un examen attentif des divers morceaux a permis à M. le comte de la Motte, qui nous transmet ces détails, de reconnaître quelques différences de nuance, de largeur (cela se voit sur la photographie) et d'épaisseur ; il en conclut que les deux épitaphes, incomplètes, l'une de la fin, l'autre du commencement, ont été gravées sur deux plaques distinctes, ne provenant point du même bloc de marbre, et qu'elles devaient être juxtaposées comme les corps dans le même tombeau, plutôt, que superposées, comme dans la photographie. — Le chiffre se compose de deux A et de deux C entrelacés, initiales sans aucun doute des prénoms : Amaury et Catherine. Sur la planche contenant l'épitaphe on a reproduit un écusson, également photographié par M. Le Gall. Cet écusson, finement sculpté, est encastré extérieurement dans la muraille nord de l'église de Plénée-Jugon ; il contient : 1° les armes d'Amaury II : écartelé de Gouyon et de la Moussaye ; 2° celles de Catherine de Champagne ; écartelé, aux 1 et 4, de sable fretté d'argent de six pièces, au chef d'argent chargé d'un lion issant de gueules (Champagne-Suze) ; aux 2 et 3 d'azur à sept besants d'or, 3, 3, 1, au chef d'or (Melun) ; sur le tout, d'azur à la bande d'argent côtoyée de deux cotices potencées et contrepotencées d'or de treize pièces (Champagne-comté)].

Amaury II et Catherine de Champagne laissèrent trois fils : Amaury III, dont nous parlerons tout à l'heure, Brandelis, baron du Juch, tué dans les guerres de Hollande du vivant de son père, et François, baron de Nogent, dit le baron de la Moussaye. Ce dernier eut une carrière militaire assez brillante, grâce à l'amitié du grand Coudé, qui lui fit conférer le grade de maréchal de camp en 1644, puis le nomma lieutenant général de ses troupes et gouverneur de Stenay, où il mourut en novembre 1650 [Note : Il existe trois portraits de François Gouyon, par Le Blond, Aubry et Montcornet (voir Iconographie bretonne du marquis de Surgères, t. I, p. 209.) Nous sommes heureux de reproduire le portrait exécuté par Jehan le Blond, dont un exemplaire appartient à M. le comte de Palys, qui l'a très aimablement mis à notre disposition. C'est une fort belle pièce, où François Gouyon, FRANCISCVS GOYONIVS MOVSSAEVS, est représenté jeune, richement habillé, avec dédicace en vers latins et français].

Amaury Gouyon, IIIème du nom, suivit aussi le parti du prince de Condé ; il servit avec distinction en Allemagne et en Catalogne, assista aux batailles de Nordlingue et de Lens, où il fut blessé. Il avait épousé, le 11 avril 1629, Henriette-Catherine de la Tour d'Auvergne, soeur de Turenne. Ils acquirent, en 1638 [Note : Contrat du 13 janvier 1638, devant G. Bidaud, notaire à Vitré], du duc de la Trémoille le comté de Quintin et firent construire à l'entrée de la ville un château dont il subsiste un grand pavillon. Tous deux « donnèrent carrière à leur zèle religieux et à leur esprit de prosélytisme » [Note : Biographie bretonne, de Levot, t. II, p. 133]. Un jour la marquise de la Moussaye fit le geste de donner un soufflet à l'évêque de Saint-Brieuc, Denis de la Barde. Elle regretta d'ailleurs ce mouvement de vivacité, que le prélat consentit à oublier [Note : Biographie bretonne, de Levot, t. II, p. 134].

« Le dimanche 14 juin 1654, le marquis de la

Moussaye, assisté de vingt où trente autres religionnaires, furent à leur

presche à Cleusné (près de Rennes), montez à cheval, armez d'espées et pistolletz ;

et parce qu'ils en tirèrent quatre ou cinq coups sur des personnes qui estoient

sur le boulevard de Toussaints, le simple peuple s'esmeut et alla mettre le feu

dans leur presche, en sorte qu'il fut tout bruslé et arrazé et leur pavillon

» [Note : Journal d'un bourgeois de Rennes au XVIIème siècle, dans les

Mélanges d'histoire et d'archéologie bretonnes,

t. I, p. 103.— D'après une autre version, les huguenots furent provoqués par des

écoliers qui leur jetèrent des pierres. La marquise de la Moussaye y était dans

son carrosse, elle n'éprouva « aucun déplaisir ». Le Parlement eut à s'occuper

de cette affaire, qui est exposée tout au long par Vaurigaud, Essai sur

l'histoire des églises réformées de Bretagne, t. II, p. 226].

Amaury III fut nommé gouverneur de Rennes

[Note : Lettres de provisions de la charge de lieutenant du Roy aux évêchés de Rennes, Dol,

Saint-Malo et Vannes. (Mention dans les registres secrets du Parlement de

Bretagne, 3 juillet et 6 août 1655). — Le gouvernement de la ville de Rennes

était attaché à cette charge] en 1654, et il

paraît qu'il réussit à exercer cette charge, malgré une vive opposition

du Parlement et du clergé de France, à cause de sa qualité d'hérétique [Note :

Vaurigaud, ibid., t. II, p. 236. — Archives de la ville de Rennes, n° 16. —

Procès-verbaux de l'assemblée du clergé, t. IV, p. 148. — Guy Autret, seigneur

de Missirien, correspondant de Pierre d'Hozier en Basse-Bretagne, 1635-1660, par

le comte de Rosmorduc, 1899 : « .... L'on escrit de Renes que le marquis de la

Moussay y est arrivé, aveq ordre du Roy fort pressis et comendement au parlement

et au peuple de le recevoir pour gouverneur de la vile et lieutenant particulier

en la Haute-Bretaigne ; sa religion est cause que le peuple et le parlement s'i

oposent fortement et cela est capable d'exciter sedition. C'est une persone de

grand merite et la recomendation de M. le marechal de Turene, son beau-frère, y

adjoute beaucoup, mais come l'on n'a jamais eu gouverneur ni lieutenant du Roy

en la province, qui n'aye esté catholique, il aura de la paine à veincre

l'obstination du peuple ... » (Lettre du 31 janvier 1655)]. Il mourut en 1663

[Note : Sa mort est du mois de novembre 1663, d'après la déclaration et

dénombrement du comté de Quintin, fournie au Roi, le 31 mai 1664, par son fils

et héritier Henry Gouyon, dit le comte de Quintin,

lequel plus tard (29 septembre 1681) vendit cette belle

terre au maréchal de Lorges. (Archives du château de Quintin. — Ce riche dépôt

nous a été gracieusement ouvert par M. Edouard Guépin, que nous remercions de

son aimable accueil)]. Sa veuve, Henriette de la Tour

d'Auvergne, vivait encore en 1678 [Note : En cette année 1678, Jean du Chemin,

bourgeois de Quimper et fondé de pouvoirs de Henriette, rendit aveu en son nom

pour les terres et seigneuries du Mur, Heuvez (Herven dans les Mémoires, page 123) et

Gueriven, en Saint-Evarzec. (Arch. dép. du Finistère. Note communiquée par M. E.

du Crest de Villeneuve)]. Leur fils aîné Brandelis avait été tué en

duel à 21 ans, en 1651, par le comte de Tavannes. Le second, Henry, n'eut pas

d'enfants de sa femme Suzanne de Montgomery ; le troisième, Amaury, mourut

sans alliance.

Le 19 septembre 1669, Elisabeth Gouyon de la Moussaye, leur fille cadette, épousa René V de Montbourcher, marquis du Bordage, d'une vieille famille protestante, alliée déjà, comme on l'a vu plus haut, à la maison d'Acigné. Lors de la Révocation de l'édit de Nantes, le marquis du Bordage essaya de fuir à l'étranger, avec sa femme et sa belle-soeur, Marie Gouyon [Note : Marie Gouyon, soeur aînée de Mme de Montbourcher, était propriétaire du marquisat de la Moussaye. Le 5 décembre 1685, au moment de sortir de la province, pour obéir aux ordres du roi, Mlle de la Moussaye. laissa la garde de son château à un peintre nommé Philippe de Grave, qui y demeurait depuis quelque temps pour y faire les portraits de la famille et décorer les appartements ; il s'y était même marié à une jeune servante du château, nommée Marie Desmoulins (Vaurigaud, t. III, p. 38). De Grave ayant abjuré le 6 décembre, résolut de se retirer à Vannes, pour y exercer son art ; mais il fut accusé par Mathurin Marval, procureur d'office de la juridiction de la Moussaye, et par Henri Poulce, sieur de la Villebuffet, receveur du marquisat, de vouloir emporter des meubles et des effets du château, afin de passer à l'étranger et y pratiquer la religion réformée. Malgré ses dénégations, on lui fit son procès, d'abord au siège de Jugon, devant le sénéchal Guillaume Rouxel, sieur de Ranléon, puis au parlement de Bretagne, qui siégeait alors à Vannes. Nous avons retrouvé aux archives du parlement le dossier de cette curieuse procédure, dont l'issue n'est pas indiquée ; il contient des lettres de la marquise de la Moussaye, d'une demoiselle Palot, tante du marquis du Bordage et d'une dame du Chesnay-Bodin, qui sont intéressantes et que nous publions aux Pièces justificatives (n°s XIV, XV et XIV)], dite Mlle de la Moussaye (20 janvier 1686). Mais tous les trois furent arrêtés le 24, près de Trélon, entre Sambre et Meuse, par des paysans qui faisaient la garde pour empêcher les Huguenots de sortir du royaume. René de Montbourcher tua un de ces paysans, qui avait saisi les rênes d'un de ses chevaux, mais la marquise fut blessée d'un coup de fusil et il fallut se rendre. Le marquis fut enfermé dans la citadelle de Lille, sa femme dans celle de Cambrai et Mlle de la Moussaye dans celle de Tournai [Note : Mémoires de Dangeau, art. inédits, par Lemontey, 21 (cités par Vaurigaud, Essai, etc, t. III, p, 117)].

Après une résistance de quelques mois, M. du Bordage se convertit à la religion catholique et il obtint sa mise en liberté à la condition de ne pas voir la marquise sa femme, « laquelle était demeurée dans une extrême opiniâtreté » [Note : Mémoire de De Sourches, 2ème partie, 178, (cités par Vaurigaud, ibid.)]. Il fut fait maréchal de camp par brevet du 24 août 1688 et fut tué le 18 octobre de la même année au siège de Philippsbourg. Sa veuve, qui finit sans doute aussi par se convertir, lui survécut jusqu'au, 18 octobre 1701. Quant à Mlle de là Moussaye, elle avait été conduite à Paris et enfermée à la Bastille, sans que rien pût abattre son courage ni ébranler sa foi religieuse. « On lui imposait les visites et les entretiens de quelques dames catholiques, dont on espérait une plus grande et meilleure influence. C'était tantôt Mlle Descartes, tantôt la marquise de Mirepoix, tantôt la dame d'Argouge. Ces nouveaux agents de conversion ne réussirent pas mieux que leurs devanciers » [Note : Vaurigaud, ibid., p. 127]. Le 10 avril 1691, elle fut expulsée de France, par ordre du Roi : « Ordre à la demoiselle de la Moussaye de sortir incessamment du royaume » [Note : Vaurigaud, ibid., p. 144]. Elle se réfugia en Angleterre, où elle mourut le 8 octobre 1717.

René-Amaury de Montbourchër, fils unique de René V et d'Elisabeth Gouyon, arrêté en même temps que ses parents, fut ramené aussitôt à Paris et placé au Collège Louis-le-Grand. Il abjura entre les mains du P. Lachaise, confesseur du Roi, en même temps que les quatre fils du duc de la Force [Note : Mercure galant, juin 1686 (cité par Vaurigaud, ibid., p. 117)]. René-Amaury mourut à Paris le 19 mars 1744, sans avoir été marié. « Il était bien fait, avec bien de l'esprit, aimant la bonne compagnie et encore plus la liberté et le jeu par dessus » [Note : Mémoires de Saint-Simon, t. IV, p. 204].

Sa soeur, nommée Henriette, fut également ramenée de la frontière, en janvier 1686, et mise chez Mme Miramion [Note : Mémoires de Saint-Simon, t. IV, p. 204], où elle se convertit sans résistance. Le 4 décembre 1699, elle épousa François de Franquetot, duc de Coigny, depuis maréchal de France. Celui-ci mourut à Paris le 18 décembre 1759 ; sa femme était morte le 8 novembre 1751, âgée de 81 ans. Elle hérita de son frère en 1744 et fit ainsi passer les marquisats du Bordage et de la Moussaye dans la maison normande de Coigny [Note : Les titres de cette famille, appelée d'abord Guillotte, sont conservés aux Archives de la Manche, série E, où ils forment un fonds considérable].

En 1782, le duc de Coigny vendit la terre et le marquisat de la Moussaye à Jacques-Joseph de la Motte de Broons, demeurant en son château de Vauvert, arrière-grand-père de M. le comte de la Motte, propriétaire du château de la Moussaye au début du XXème siècle.

VII

En terminant cette Introduction, nous adressons nos sincères remerciements aux personnes qui ont bien voulu nous fournir d'utiles renseignements pour l'annotation des Mémoires du baron de la Moussaye, ou contribuer à leur illustration soit par de jolis et fidèles dessins, soit par l'envoi d'intéressantes photographies. M. le comte de la Motte, M. A. de la Borderie, membre de l'Institut, M. le comte de Palys, président de la Société archéologique d'Ille-et-Vilaine, M. Saulnier, conseiller à la Cour d'appel de Rennes, M. H. Frotier de la Messelière, le plus zélé de nos collaborateurs, M. de Kervizal, M. de la Villehuchet, M. de la Blanchardière, M. le comte de Préaulx, propriétaire du château de Ducey, M. Busnel, l'habile dessinateur breton bien connu, M. Arnaud, directeur de la maison centrale de Gaillon, M. Edouard Guépin, M. Le Gall, agent voyer à Jugon, M. René du Guerny, M. J. de Menorval, M. Lhermitte, conseiller municipal à Soissons, ont tout particulièrement droit à notre reconnaissance.

(G. Vallée et P. Parfouru).

© Copyright - Tous droits réservés.