|

Bienvenue ! |

RENÉ DUGUAY-TROUIN |

Retour page d'accueil Retour Ville de Saint-Malo

|

|

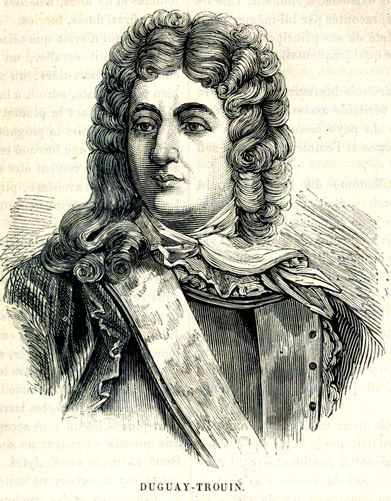

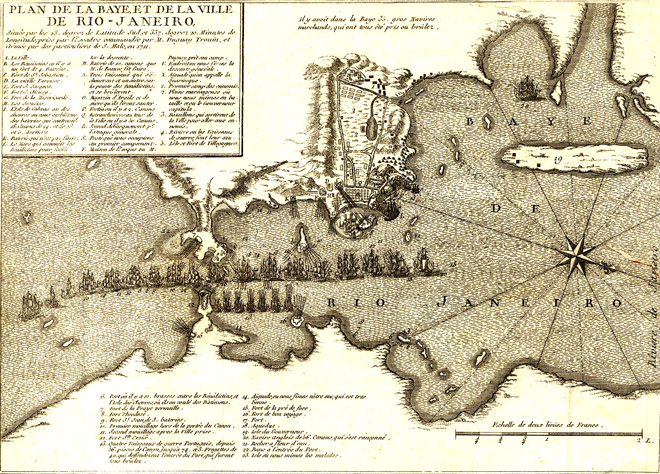

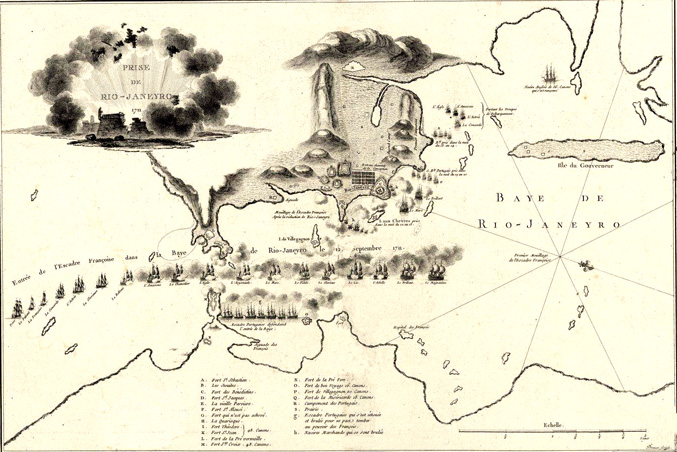

Duguay-Trouin (René), un des plus célèbres marins, naquit à Saint-Malo, le 10 juin 1673. Il fit des études au Séminaire de Rennes et à l'Université de Caen. Embarqué sur un corsaire, en 1687, il se distingua par sa bravoure, et dès l'âge de 18 ans, fut pourvu d'un petit commandement. Il devint capitaine-général des côtes de Saint-Malo en 1706. A la suite de nombreux exploits, il reçoit des lettres de noblesse en 1709. A la tête d'une escadre, en 1711, il part pour le Brésil, et en quelques jours, s'empare de Rio de Janeiro. Chef d'escadre en 1715, lieutenant-général en 1728. Il fait, en 1731, une glorieuse campagne pacifique dans le Levant. Très désintéressé, presque pauvre, il meurt à Paris le 27 septembre 1736 des suites de longues fatigues et de blessures reçues. |

Jeunesse de Duguay-Trouin (ou Du Guay-Trouin). — Sa famille. — Mort de son père. — Ses Mémoires. — De l'influence des mauvaises liaisons. — Un charmant escroc. — Une troupe de vauriens. — Un enlèvement. — M. Trouin de La Barbinais. — Premières campagnes de Duguay-Trouin. — Un homme à la mer ! — Duguay-Trouin, capitaine de corsaires. — Ses exploits. — Ses pressentiments. — Il est fait prisonnier. — Sa captivité à Plymouth. — Il fait connaissance d'une jolie Anglaise. — Comment l'amour rendit un héros à la France. — Prise du Sans pareil. — Les brevets de Bart et de Forbin. — Un capitaine de la marine royale veut faire donner la cale à Duguay-Trouin. — Celui-ci gagne le brevet de capitaine de frégate.

Bien loin d'arrêter les courses de nos armateurs, l'exécution des villes maritimes de France ne fit qu'exaspérer la fureur des marins. De Bayonne à Dunkerque, il n'y eut qu'un cri pour demander des vaisseaux. Les mers se couvrirent de corsaires ; les officiers de la marine royale eux-mêmes, profitant d'un moment d'hésitation de notre ministère qui n'osait plus faire d'armement sur la Manche ni sur l'Océan, se lancèrent dans les expéditions hasardeuses de la guerre particulière.

M. de Pontchartrain n'avait d'autre tactique que d'affaiblir l'ennemi en ruinant son commerce. Au lieu d'équiper de grandes flottes, il organisait de petites escadres de corsaires et les jetait sur le passage des convois alliés.

Parmi les chefs de corsaires que ce genre de guerre devait mettre en relief, il en est un dont le nom acquit bientôt une grande célébrité.

C'était un jeune Malouin, René Duguay-Trouin, né le 10 juin 1673.

De même que Jean Bart, il appartenait à une famille de marins considérés. Son père, armateur plein de courage, commandait lui même ses navires et se livrait à la course en temps de guerre. Il s'était acquis la réputation d'un habile marin. La jeunesse de René fut agitée, bien plus que celle de Forbin. On le destinait à l'Eglise ; il reçut même, dit-on la tonsure. Mais, au moment où il allait devenir prêtre, son père mourut, et avec lui s'éteignit cette volonté de fer qui eût réussi à gratifier l'Eglise d'un prêtre fort peu édifiant.

René jeta aussitôt le froc aux orties ; il quitta le collège de Rennes, où il avait été élevé, et vint étudier la philosophie à celui de Caen. Les spéculations de la métaphysique n'ayant aucun intérêt pour lui, il fit peu de progrès dans ses études ; mais, en revanche, il devint bientôt un des plus vaillants académistes de la ville. Escrime, natation, course, paume, tels étaient ses jeux favoris.

Voyant ces dispositions, sa mère comprit bien qu'il n'y avait d'autre parti à tirer de lui qu'en lui mettant une épée au côté. Elle résolut d'en faire un marin ; il ne refusa pas d'entrer dans cette carrière où ses ancêtres avaient conquis fortune et illustration, mais il supplia sa mère de le laisser d'abord user un peu de la vie, « pour expérimenter la terre tant et si bien, qu'une fois homme de mer il n'y voulut plus poser le pied ».

Sa pauvre mère, qui l'aimait à l'adoration ne se sentit pas le courage de lui refuser ce qu'il demandait ; elle le laissa partir pour Rennes, où il espérait jouir de la vie avant de se lancer sur l'élément liquide, qui offre peu de distractions à la jeunesse.

Dans ses Mémoires, Duguay-Trouin nous peint avec une franchise spirituelle les fredaines de son existence d'étudiant. Une de ses aventures, racontée par lui-même, peint bien l'honnêteté de ses principes, que l'impur entourage qu'il fréquentait ne put jamais altérer.

Attaqué par trois bretteurs, il allait être victime d'un véritable assassinat, lorsqu'un gentilhomme du pays accourut à son secours, le dégagea et l'emmena souper à son auberge.

« Ce gentilhomme dit Duguay-Trouin dans ses Mémoires, était cependant un honnête filou que je ne connaissais pas et même qui n'était pas bien connu pour tel : je l'appelle honnête en ce qu'il perdait noblement son argent ; mais aussi, dès qu'il en manquait, il mettait son adresse en pratique. Au demeurant, il était brave, et joignait à une belle figure beaucoup d'esprit et des manières fort engageantes, le tout accompagné d'une passion pour le beau sexe et pour le vin qui allait jusqu'à la plus extrême débauche.

Belle école pour un jeune homme de mon âge ! Il voulait que je fusse de tous ses plaisirs, me faisant le confident et fort souvent le compagnon de ses entreprises ; il m'apprit même quelques tours de cartes et de dés dont, grâce à Dieu, je n'ai jamais fait usage ».

C'est en compagnie de ce gentilhomme que Duguay-Trouin passa son temps. Tous les deux étaient gais diseurs, galants, spadassins, querelleurs, ivrognes et débauchés. Mais le gentilhomme que le hasard avait jeté sur les pas de René resta seul un escroc ; il ne put jamais entraîner le futur marin sur la pente périlleuse des piperies, même des piperies alors admises dans le monde. Duguay-Trouin fut joueur ; il ne profita pas des leçons de prestidigitation que son ami lui enseignait.

Deux ou trois gaillards de leur trempe se joignant à eux, ce n'étaient plus qu'orgies, brelans, rixes avec le guet, enlèvements de femmes et de filles, batailles avec les époux et les pères, duels, tueries.

René, qui n'avait que seize ans, devenait un fort gentil cavalier, un « beau fils », comme on disait alors ; un gars vigoureux, bien planté, leste, adroit, à la mine avenante et hardie, portant le plumet sur l'oreille et caressant toujours la poignée d'une longue rapière; une jeune forcené comme il en faut aux femmes qui veulent être séduites.

Une dernière aventure, plus fâcheuse que les précédentes, vint heureusement mettre fin à ces désordres.

Un conseiller au parlement de Rouen entretenait une fille qu'il faisait passer pour sa nièce. La joyeuse bande de vauriens vit dans cette circonstance l'occasion d'un bon tour à jouer aux gens graves du parlement. Elle se met en campagne, enfonce, en plein jour, la porte du conseiller, assomme les laquais, arrache la fille de son logis et emporte triomphalement cette nouvelle Hélène.

Mais, le tour joué, les larrons ne s'entendent plus. Chacun veut accaparer la proie ; une querelle s'engage ; un duel a lieu entre René et un de ses acolytes. Ce dernier est tué et son meurtrier ne voit d'autre moyen d'échapper aux griffes crochues de dame Justice qu'en s'enfuyant à la hâte, comme s'il avait eu à ses trousses tous les sergents de France et de Navarre.

Il se réfugie à Paris, ce grand réceptacle de ceux qui tiennent à se cacher. Il arrive dans un cabaret du cul-de-sac Richelieu et s'attable, lorsqu'un laquais demande à haute voix : — Deux bouteilles de vin pour M. Trouin de La Barbinais !.

A ce nom, René ne fait qu'un bond jusqu'à la porte. Ce Trouin de La Barbinais, c'est son propre frère, consul à Malaga, rentré en France après la déclaration de guerre à l'Espagne.

Duguay ne doute pas que son frère soit à sa poursuite ; il gagne le coche et revient à Saint-Malo faire ses confessions à sa mère.

Un conseil de famille, aussitôt assemblé, prend la résolution d'embarquer sans délai l'écervelé dont les folies menacent de déshonorer la famille.

Laissons Duguay-Trouin nous raconter naïvement ses premières campagnes : « Au commencement de l'année 1689, je m'embarquai en qualité de volontaire sur la Trinité. Je fis, à bord de cette frégate, une campagne si rude et si orageuse que je fus continuellement incommodé du mal de mer. Nous nous étions emparés d'un vaisseau anglais chargé de sucre et d'indigo ; et, le voulant conduire à Saint-Malo, nous fûmes surpris en chemin d'un coup de vent du nord très-violent, qui nous jeta sur les côtes de Bretagne pendant une nuit fort obscure. Enfin nous pûmes atteindre Saint-Malo sans accident.

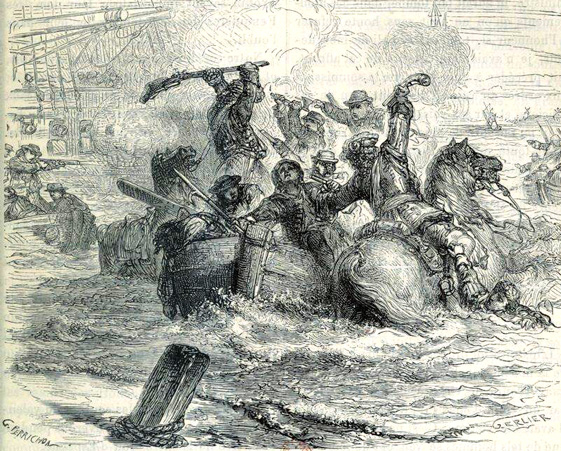

Notre frégate y ayant été carénée, nous ne tardâmes pas à retourner en croisière et, ayant rencontré un corsaire de Flessingue, aussi fort que nous, nous lui livrâmes combat et l'abordâmes de long en long. Je ne fus pas des derniers à me présenter pour m'élancer à son bord. Notre maître d'équipage, à côté duquel j'étais, voulut y sauter le premier ; il tomba, par malheur, entre les deux vaisseaux qui, venant à se joindre dans le même instant, écrasèrent à mes yeux tous ses membres et firent rejaillir une partie de sa cervelle jusque sur mes habits. Cet objet m'arrêta, d'autant plus que je réfléchissais que, n'ayant pas comme lui le pied marin, il était moralement impossible que j'évitasse un genre de mort si affreux. Sur ces entrefaites, le feu prit à la poupe du corsaire, qui fut enlevé l'épée à la main, après avoir soutenu trois abordages consécutifs, et l'on trouva que, pour un novice, j'avais témoigné assez de fermeté.

Cette campagne, qui m'avait fait envisager toutes les horreurs du naufrage et celles d'un abordage sanglant, ne me rebuta pas. J'obtins, l'année suivante, la permission de m'embarquer sur une autre frégate de 28 canons, nommée le Grénédan, que mon oncle faisait armer en course. Je fus assez heureux pour me faire distinguer dans la rencontre que nous fîmes de 15 vaisseaux anglais venant de long cours. Nous attaquâmes hardiment. Le vaisseau commandant fut d'abord enlevé ; je fus le premier à sauter dans son bord. J'essuyai un coup de pistolet du capitaine anglais et, l'ayant blessé d'un coup de sabre, je me rendis maître de lui et de son vaisseau.

Dès qu'il fut soumis, mon capitaine, m'appelant à haute voix, m'ordonna de repasser dans le nôtre avec ce que je pourrais rassembler de vaillants hommes qui m'avaient suivi. J'obéis, et un instant après nous abordâmes un second vaisseau. Je m'avançai sur notre bossoir pour sauter le premier à bord, mais la secousse de l'abordage et celle de notre beaupré, qui brisa le couronnement de la poupe de l'ennemi, fut si violente qu'elle me fit tomber à la mer. Je tenais une manœuvre à la main ; je ne la quittai point et je fus repêché par quelques matelots de notre équipage qui me retirèrent par les pieds. Quoique étourdi de cette chute et mouillé par-dessus tête, je me trouvai encore assez de force et d'ardeur pour sauter dans ce second vaisseau et pour contribuer à sa prise. Cette action fut suivie de l'enlèvement d'un troisième.

Cette aventure me fit tant d'honneur que ma famille crut pouvoir risquer de me confier un petit commandement. On me donna une frégate de 14 canons. A peine fus-je embarqué qu'une tempête me jeta sur la rivière de Limerick. J'y descendis et m'emparai d'un château qui appartenait au comte de Clark. Je brûlai deux vaisseaux qui étaient échoués sur les vases. Cette opération fut exécutée malgré l'opposition d'un détachement de la garnison de Limerick, qu'il fallut combattre. Je me retirai en bon ordre et repris la mer dès que l'orage eut cessé.

On me donna un meilleur navire à mon retour à Saint-Malo. C'était le Coëtquen, armé de 18 canons. Je me remis en mer en 1692, accompagné d'une autre frégate de même force. Nous découvrîmes, le long de la côte d'Angleterre, 30 vaisseaux marchands anglais, escortés par deux frégates de guerre, de 16 canons chacune. Je les combattis seul et me rendis maître de l'une et de l'autre, après une heure de combat assez vif. Mon camarade s'attacha, pendant ce temps-là, à s'emparer des vaisseaux marchands : il en prit douze.

Mon frère obtint pour moi, quelque temps après, la flûte du roi le Profond, de 32 canons. Je me rendis à Brest pour en prendre le commandement. La campagne ne fut pas heureuse ; je croisai trois mois sans faire la moindre prise.

A la fin de cette année, j'obtins le commandement de la frégate du roi l'Hercule, de 28 canons, et, m'étant mis en croisière à l'entrée de la Manche, je pris cinq ou six vaisseaux tant anglais que hollandais et deux autres qui venaient de la Jamaïque et qui étaient considérables par leur force et leur richesse. Les circonstances de cette action sont trop singulières pour ne pas être détaillées.

J'avais croisé plus de deux mois, et je n'avais plus que pour quinze jours de provisions et de vivres ; j'étais d'ailleurs embarrassé de prisonniers et de soixante malades. Mes officiers et tout mon équipage, voyant que je ne parlais pas de relâcher, me représentèrent qu'il était temps d'y penser, et que l'ordonnance du roi était positive là-dessus. Je ne l'ignorais pas, mais j'étais saisi d'un " pressentiment secret " de quelque heureuse aventure qui me faisait reculer de jour en jour. Quand je me vis pressé, j'assemblai tous mes gens et, les ayant bien harangués, je les engageai, moitié par douceur, moitié par autorité, à consentir qu'on diminuât un peu de leur ration, les assurant que si nous faisions capture, je leur accorderais le pillage et les récompenserais amplement ; je ne disconviendrai pas que ce parti était un peu extravagant, " et je ne comprends pas moi-même ce qui me portait à leur parler de la sorte et si affirmativement, " mais j'étais poussé en cela par une voix inconnue à laquelle il m'était impossible de résister. Quoi qu'il en soit, " le hasard voulut qu'au bout de ces huit jours je visse en songe deux gros vaisseaux venant à toutes voiles sur nous ". Cette vision mit tous mes sens en agitation et me réveilla en sursaut.

L'aube du jour commençait à paraître ; je me levai et, sortant en même temps sur le gaillard, je portai ma vue autour de l'horizon ; " le premier objet qui la frappa fut deux vaisseaux réels, dans la même situation et avec les mêmes voiles que j'avais cru les voir en dormant ". Ils me parurent d'abord vaisseaux de guerre, parce qu'ils venaient nous reconnaître à toutes voiles et qu'ils étaient d'une apparence à me le faire croire. Dans cette idée, je jugeai à propos de prendre chasse pour m'éprouver un peu avec eux avant que de m'exposer ; mais, ayant reconnu que j'allais beaucoup mieux que ces deux vaisseaux, je revirai de bord aussitôt, et, ayant livré combat, je m'en rendis maître après trois heures de résistance fort vive.

Ces vaisseaux étaient percés à quarante-huit canons et en avaient chacun vingt-huit de montés : ils se trouvèrent chargés de sucre, d'indigo, et de beaucoup d'or et d'argent. Le pillage, qui fut très-grand, n'empêcha pas mes armateurs de gagner une grosse somme. Je menai ces deux prises à Nantes, où je fis caréner mon vaisseau ; et, m'en étant retourné en croisière, je fis encore trois autres prises avant de m'en aller à Brest.

Comme je dois la prise de ces deux vaisseaux, dont je viens de parler, à ce " pressentiment secret " qui me fit demander huit jours de croisière à mon équipage, je ne puis m'empêcher de dire ici « que j'en ai eu plusieurs autres qui ne m'ont pas trompé ».

Je laisse aux philosophes à expliquer ce que ce peut être que cette voix intérieure qui m'a souvent annoncé les biens et les maux. Qu'ils attribuent, s'ils le veulent, à quelque génie qui nous accompagne, à notre imagination vive et échauffée ou à notre âme elle-même, qui, dans des moments heureux, perce les ténèbres de l'avenir pour y découvrir certains mouvements, je ne les chicanerai point sur sur explication ; " mais je ne sais rien de plus marqué en moi-même que cette voix basse, mais distincte, et pour ainsi dire opiniâtre, qui m'a annoncé et fait annoncer plusieurs fois jusqu'au jour et aux circonstances des événements ".

Je quittai aussitôt le commandement de l'Hercule (1694), pour prendre celui de la Diligente frégate du roi de 40 canons. J'allai croiser à l'entrée du détroit, où je fis trois prises, et je relâchai à Lisbonne pour y faire caréner mon vaisseau. En revenant, je découvris quatre vaisseaux de Flessingue, de 10 à 30 canons chacun. Je. me rendis maître l'un des plus forts ; il portait de pleins barils de piastres.

Je conduisis cette prise à Saint-Malo et me remis, sans perdre de temps, à la voile.

Je tombai, par un temps de brume, dans une escadre de six vaisseaux de guerre anglais, de 50 à 70 canons, et, me trouvant par malheur entre la côte d'Angleterre et eux, je fus forcé d'en venir au combat.

Un de ces vaisseaux, nommé l'Aventure, me joignit le premier ; et nous combattîmes pendant près de quatre heures. Le vaisseau le Monk, de 70 canons, vint me combattre à portée de pistolet, tandis que trois autres, le Cantorbéry, le Dragon et le Ruby, me canonnaient de leur avant.

L'extrémité ou nous nous trouvions tourna la tête à tous nos gens, qui m'abandonnèrent pour se jeter à fond de cale, malgré tout ce que je pouvais dire ou faire. J'étais occupé à les arrêter, et j'en avais même blessé, deux de mon épée et de mon pistolet quand, pour comble d'infortune, le feu prit à ma sainte-barbe. La crainte de sauter me fit descendre pour éteindre le feu ; ensuite je me fis apporter des barils pleins de grenades sur les écoutilles et j'en jetai un si grand nombre dans le fond de cale que je contraignis plusieurs de mes fuyards à remonter sur le pont.

Je fus fort étonné, en arrivant sur le gaillard, de trouver mon pavillon bas. J'ordonnai à l'instant de le remettre ; mais tous les officiers du vaisseau me vinrent représenter que c'était livrer inutilement le reste de mon équipage à la boucherie des Anglais, qui ne nous feraient aucun quartier si, après avoir vu le pavillon baissé pendant un assez long temps, ils s'apercevaient qu'on le remît et que l'on voulût s'opiniâtrer sans aucun espoir, puisque mon vaisseau était démâté de tous ses mâts.

Comme j'étais encore incertain, je fus renversé sur le pont d'un coup de boulet sur ses fins qui vint expirer sur ma hanche et me fit perdre connaissance pendant plus d'un quart d'heure. Le capitaine du Monk envoya son canot pour me chercher. Je fus conduit à son bord ; il me déposa à Plymouth ; à son départ, on me donna la ville pour prison, ce qui me facilita les moyens de faire plusieurs connaissances et, entre autres, celle d'une fort jolie marchande dont je me servis dans la suite pour me procurer la liberté.

Les circonstances de mon évasion sont assez singulières pour me laisser croire qu'on ne sera pas fâché d'en voir le récit. Sur la demande d'un capitaine qui me dénonça comme l'ayant attaqué sous pavillon anglais, contre les lois de la guerre (ce qui était vrai), on m'enferma dans une chambre grillée, avec une sentinelle à ma porte. La seule distinction qu'on m'accorda sur les autres prisonniers fut de me laisser la liberté de me faire apprêter à manger dans ma chambre et de permettre aux officiers de venir m'y tenir compagnie. Les capitaines même des compagnies anglaises, qui gardaient les prisonniers tour à tour, y dînaient assez volontiers et ma jolie marchande venait aussi fort souvent me rendre visite.

Il arriva qu'un Français réfugié, qui avait le commandement d'une de ces compagnies, devint éperdument amoureux de cette belle personne ; et dans l'envie qu'il avait de l'épouser il crut que je pourrais lui rendre service, à cause de la confiance qu'elle paraissait avoir en moi. Il m'en parla confidemment et j'eus l'esprit assez présent pour entrevoir que je pourrais en tirer parti.

Je lui répondis que je le servirais de tout mon cœur, mais que j'étais trop obsédé dans ma chambre et que je ne voyais aucune espérance de réussir s'il ne me procurait les occasions d'entretenir sa maîtresse dans un lieu qui fut plus libre ; que l'auberge voisine de la prison me semblait très à portée et fort convenable pour cela ; qu'elle pouvait s'y rendre sans faire naître aucun soupçon et qu'alors je lui promettais d'employer toute mon éloquence à la disposer en sa faveur. J'ajoutai que j'aurais soin de l'avertir quand il serait temps, afin qu'il vînt passer avec elle le reste de la soirée.

Sa passion lui fit trouver cet expédient bien imaginé et nous choisîmes pour l'entrevue le jour qu'il devait être de garde à la prison. J'en prévins ma gentille marchande par un billet où je lui représentais, de la façon que je crus la plus capable de la toucher, que je succomberais au chagrin de me voir si longtemps captif si elle n'avait la bonté de contribuer à ma liberté ; ce que j'avais d'autant plus lieu d'espérer qu'elle le pouvait faire sans courir aucun risque de compromettre sa réputation.

Je fus assez heureux pour la persuader et pour en tirer parole qu'elle ferait toutes les démarches que je croirais nécessaires pour le succès de mon projet.

Cette précaution prise, j'écrivis à un capitaine suédois, dont le vaisseau était relâché dans la rivière de Plymouth, pour le prier de me vendre une chaloupe équipée d'une voile, de six avirons, six fusils et autant de sabres, avec du biscuit, de la bière, un compas de route et quelques provisions.

Je lui demandais en même temps de vouloir bien envoyer à la prison quelques-uns de ses matelots, sous prétexte de visiter les prisonniers français, et de leur faire porter secrètement un habit à la suédoise, pour le remettre à mon maître d'équipage, lequel, parlant bien le suédois et étant comme eux de haute stature, pourrait se sauver mêlé avec eux, à l'entrée de la nuit, quand ils sortiraient de prison.

Tout cela fut exécuté et mon maître d'équipage s'échappa sous ce déguisement avec les matelots suédois.

Le jour tant désiré arriva enfin.

Le capitaine ayant vu entrer l'objet de ses vœux dans l'auberge ne fit aucune difficulté de me laisser sortir. A peine avais-je témoigné ma reconnaissance à cette amie salutaire que, plein d'impatience, je sautai dans le jardin et de là dans la rue. Mon valet et mon chirurgien nous attendaient. Ils nous conduisirent au rendez-vous marqué, où nous trouvâmes six braves Suédois armés jusqu'aux dents, qui nous accompagnèrent jusqu'à la chaloupe. Nous nous jetâmes à six heures du soir dans cette chaloupe, cinq Français que nous étions, savoir : l'officier, compagnon de ma fuite, mon maître d'équipage, mon chirurgien, moi et mon valet de chambre. Le jour suivant, vers les huit heures du soir, nous abordâmes à la côte de Bretagne, près de Tréguier.

Je sautai légèrement sur le rivage, pour embrasser ma terre natale et pour rendre grâces à Dieu qui m'avait conservé. Nous gagnâmes ensuite le village le plus prochain, où l'on nous donna du lait et du pain bis que l'appétit nous fit trouver délicieux ; après quoi, nous nous endormîmes sur de la paille fraîche.

Le jour ayant paru, nous nous rendîmes à Tréguier et de là à Saint-Malo.

J'appris, en y arrivant, que mon frère aîné était parti pour Rochefort où il armait pour moi le vaisseau du roi le François, de 48 canons. Je pris la poste pour l'aller joindre et j'y trouvai ce vaisseau mouillé aux rades de la Rochelle.

Il ne lui manquait rien pour partir.

Je montai donc le François, et, cinglant en haute mer, j'établis ma croisière sur les côtes d'Angleterre et d'Irlande ; je pris d'abord cinq vaisseaux chargés de tabac et de sucre, ensuite un sixième chargé de mâts et de pelleteries, venant de la Nouvelle-Angleterre ; ce dernier séparé depuis deux jours d'une flotte de soixante voiles, escortée par deux vaisseaux de guerre anglais, l'un nommé le Sans pareil, de cinquante pièces le canon, et l'autre le Boston, de trente-huit canons, mais percé à soixante-douze ; les habitants de Boston ayant fait construire ce dernier vaisseau exprès pour en faire présent au prince Georges.

Il était chargé de très-beaux mâts et de pelleteries ; je m'informai avec grand soin de l'aire de vent où cette flotte pouvait être et courus à toutes voiles de ce côté-là ; j'en eus connaissance vers midi.

L'impatience que j'avais de prendre revanche me fit, sans hésiter, attaquer les deux vaisseaux de guerre qui lui servaient d'escorte. Dans mes premières bordées, j'eus le bonheur de démâter Le Boston de son grand mât de hune et de lui couper sa grande vergue : cet accident le mit hors d'état de traverser le dessein que j'avais d'aborder le Sans pareil ; cet abordage fut à l'instant exécuté, et mes grappins furent jetés au milieu de notre feu mutuel de canons et de mousqueterie ; cela fut suivi d'un si grand nombre de grenades, que j'avais fait disperser de l'avant à l'arrière, que ses ponts et ses gaillards furent nettoyés en fort peu de temps.

Je fis battre la charge, et mes gens se présentèrent à l'abordage ; mais le feu prit tout d'un coup à la poupe si vivement que, dans la crainte de brûler avec lui, je me vis contraint de faire pousser vite au large. Dès que cet embrasement fut éteint, je raccrochai le vaisseau le Sans pareil une seconde fois, et le feu ayant pris à ma hune et dans ma misaine je me trouvai encore dans la nécessité de déborder. Sur ces entrefaites, la nuit vint et toute la flotte se dispersa. Les deux vaisseaux de guerre furent les seuls qui se conservèrent et que je conservai de même très-soigneusement; cependant je fus obligé de faire changer toutes mes voiles criblées et brûlées, tandis que les ennemis étaient de leur côté occupés à se raccommoder.

Sitôt que le jour parut, je recommençai une troisième fois l'abordage du vaisseau le Sans pareil ; mais, au milieu de nos deux bordées de canon et de mousqueterie, ses deux grands mâts tombèrent dans mes porte haubans ; cet accident, qui le mettait hors de combat et hors d'état de s'enfuir, m'empêcha de permettre que mes gens sautassent à bord ; au contraire, je fis pousser précipitamment au large et courus avec la même activité sur le vaisseau le Boston, qui faisait alors tous ses efforts pour s'enfuir. Je le joignis, et, m'en étant rendu maître en peu de temps, je revins sur son camarade qui, étant ras comme un ponton, fut obligé de céder.

Ces deux vaisseaux étant soumis, un Hollandais, capitaine d'une prise que j'avais faite peu de jours auparavant, monta de notre fond de cale sur le gaillard pour venir m'en faire compliment; il me dit d'un air joyeux qu'il venait aussi de remporter une petite victoire sur le capitaine de la prise anglaise qui m'avait donné avis de cette flotte, et qu'étant descendus tous deux ensemble au fond de cale, un moment avant notre combat, l'Anglais lui avait dit : - Camarades, réjouissons-nous, vous serez bientôt en liberté ; le vaisseau le Sans pareil est monté par un des plus braves capitaines de l'Angleterre, qui, avec ce même vaisseau, à pris à l'abordage le fameux Jean Bart et le chevalier de Forbin ; son camarade est aussi bien armé et bien commandé, ayant fortifié leur équipage de celui d'un vaisseau anglais qui s'est perdu depuis peu sur la côte de Boston, et ce vaisseau français ne saurait jamais leur résister longtemps.

Le capitaine hollandais m'assura qu'il lui avait répondu qu'il me croyait plus brave qu'eux, et qu'il parierait de sa tête que je remporterais la victoire. L'Anglais indigné répliqua à celui-ci qu'il en avait menti, et l'autre lui ayant donné un soufflet, ils en étaient venus aux mains. Le Hollandais demeura le vainqueur et vint dans le moment me raconter son combat, en me demandant en grâce de faire monter son adversaire sur le pont, afin qu'il vit de ses propres yeux ces deux vaisseaux soumis et qu'il en crevât de dépit. En effet je l'envoyai chercher ; il faillit en devenir fou quand il eut vu le Sans pareil et le Boston dans le pitoyable état où je les avais mis ; il se retira, jurant comme un païen et s'arrachant les cheveux.

On m'apporta, un moment après, les brevets de MM. Bart et Forbin, qui avaient été enlevés par le Sans pareil, comme le capitaine hollandais venait de me le dire.

Cependant j'eus une peine extrême à pouvoir amariner ces deux vaisseaux ; ma chaloupe et mon canot étaient hachés, et il survint un orage qui nous mit en très-grand péril par le désordre où nous avait mis un combat si long et si opiniâtre. Le capitaine et tous les officiers du Sans pareil furent tués ou blessés. Je perdis en cette occasion près de la moitié de mon équipage ; la tempête nous sépara les uns des autres ; M. Boscher, mon cousin germain, qui était mon capitaine en second et qui s'était fort distingué dans ce combat, se trouvant à bord du Sans pareil, fut obligé de faire jeter à la mer tous les canons de dessus son pont et ses gaillards : et, quoiqu'il fût sans mâts, sans canons et sans voiles, il eut l'habileté de sauver ce vaisseau et de le mener dans le Port-Louis. Le vaisseau Le Boston trouva après la tempête quatre corsaires de Flessingue qui les reprirent à la vue de l'île d'Ouessant, et ce fut avec bien de la peine que je gagnai les port de Brest avec mon vaisseau démâté de ses mâts de hune, d'artimon, et tout délabré.

Le feu roi Louis le Grand, attentif à récompenser la vertu militaire, voulut après cette action m'honorer d'une épée.

Je la reçus accompagnée d'une lettre très-obligeante de M. de Pontchartrain qui m'exhortait à venir joindre M. le marquis de Nesmond aux rades de la Rochelle. Je ne perdis point de temps à me rendre à cette destination. Nous nous trouvâmes 5 vaisseaux de guerre sous son commandement. Cette escadre croisa à l'entrée de la Manche.

En 1695, le roi m'ayant continué le commandement de son vaisseau le Français, et à M. de Beaubriant celui du vaisseau le Fortuné, pour les employer à détruire les baleiniers hollandais sur les côtes du Spitzberg, nous sortîmes tous deux du Port-Louis et vînmes croiser sur les Orcades.

Le malheur que nous avions eu de ne rien trouver pendant trois mois avait contristé les officiers et les équipages. J'étais seul à les encourager par un pressentiment secret, qui ne me quitta jamais et qui me donnait un air content au milieu de la morosité générale. Ma joie et ma confiance furent justifiées par la rencontre que nous fîmes de 3 vaisseaux anglais venant des Indes orientales, très-considérables par leur forces et plus encore par leur richesse. Ils nous attendirent en ligne et se défendirent avec opiniâtreté ; ils se rendirent à la fin ; nous les escortâmes dans le Port-Louis, et les richesses dont ils étaient chargés donnèrent plus de vingt pour un de profit, malgré tout le dégât qu'il n'avait pas été possible d'empêcher.

Après cette heureuse campagne, le désir me prit de faire un voyage à Paris, pour me faire connaître à M. le comte de Toulouse et à M. de Pontchartrain et me donner la satisfaction de voir à mon aise la personne du roi. M. de Pontchartrain voulut bien me présenter lui-même à Sa Majesté ».

Revenant à Port-Louis, notre héros arme le Sans pareil qu'il a pris sur les Anglais ; il enlève deux prises hollandaises dans le port de Vigo et les sauve de l'armée ennemie, en combattant contre quatre navires hollandais. Il fait ensuite une descente entre Vigo et Pontevedra et brûle un bourg considérable. Son frère fut tué dans cette action.

Au retour de cette courte mais brillante expédition, l'intrépide marin dut dévorer un sanglant outrage de la part du chevalier de Feuquières, capitaine de la marine royale, pour n'avoir pas salué son bâtiment qu'il avait rencontré sans aucun signe de commandement, et qu'il avait pris pour un corsaire de Bayonne.

Le capitaine de la marine royale le fit venir à son bord et, sans écouter ses explications, le menaça de lui faire donner la cale, punition ignominieuse que l'on n'applique guère aux marins que lorsque tous les autres moyens ont été épuisés.

« Cette menace, si éloignée de ce que je crois dû à mon caractère, écrivit le marin au ministre, m'aurait fait tomber dans des mouvements qu'on ne peut sans honte refuser à l'honneur si, toujours rempli de mon devoir, je n'avais, tout couvert de cet affront, fait précéder à mon honneur la soumission aux ordres du roi, en recevant d'un de ses officiers, et sur ses vaisseaux, tout ce qu'on avait pu me dire de plus outrageant, renfermant toute ma défense à l'assurer que je m'en plaindrais à Votre Grandeur.

Votre Grandeur n'ignore pas que plusieurs de MM. les officiers de la marine ne regardent pas avec plaisir nos progrès ; celui-ci ne me l'a témoigné que trop clairement en cette occasion, où il a affecté de m'insulter. DUGUAY-TROUIN. 30 mai 1696 ».

L'histoire ne dit pas que le brutal officier de la marine royale ait été réprimandé. Duguay-Trouin ne chercha même pas à laver par un coup d'épée l'injure grossière dont il avait été victime. C'est par leurs exploits que de tels hommes se vengent de leurs obscurs envieux. Les Jean Bart et les Duguay-Trouin savent immortaliser leur nom ; les Feuquières laissent tomber le leur dans l'oubli.

Notre corsaire arma aussitôt trois navire et, s'étant joint à 2 frégates de Saint-Malo il attaqua une flotte escortée par 3 vaisseaux de guerre hollandais, sous les ordres du baron de Wassenaër, vice-amiral de Hollande Dans le commencement du combat, le feu prit au Sans pareil et fit sauter toute sa poupe. Duguay-Trouin fut forcé d'aborder les deux plus gros navires ennemis. Il les prit l'un et l'autre après une bataille sanglante, où la moitié de son équipage périt. Le troisième navire et une partie du convoi furent pris par les frégates françaises.

Duguay-Trouin mena son prisonnier, le vice-amiral hollandais, à la cour, comme un trophée. Le ministre lui accorda le brevet de capitaine de frégate, que les marins d'un véritable mérite avaient souvent beaucoup de peine à obtenir.

La paix arrêta seule les courses du valeureux corsaire. Nous le retrouverons pendant la guerre de la succession d'Espagne.

Jules Trousset

© Copyright - Tous droits réservés.