|

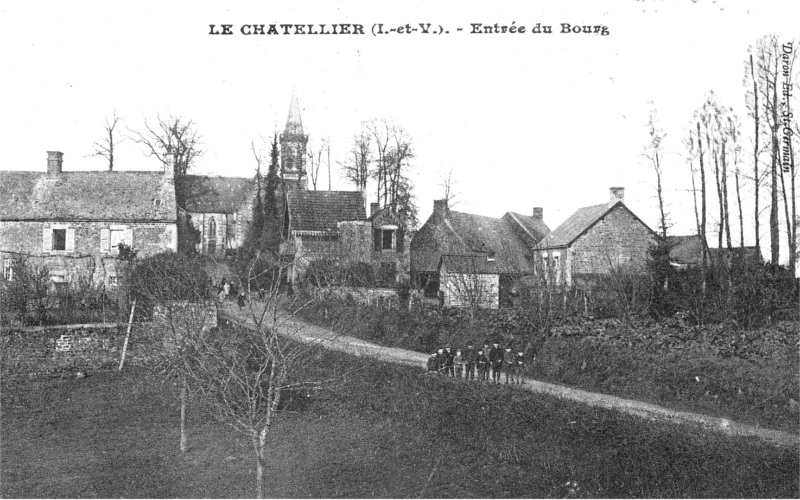

Bienvenue chez les Castellérois |

LE CHATELLIER |

Retour page d'accueil Retour Canton de Saint-Brice-en-Coglès

La commune de

Le Châtellier ( |

ETYMOLOGIE et HISTOIRE du CHATELLIER

Le Châtellier vient du latin "castellum" (fortification de l'époque gallo-romaine ou de celle du Moyen Age).

Le Châtellier est, semble-t-il, un ancien camp d'observation, occupé par un détachement de romains ou de troupes gallo-romaines. La paroisse du Châtellier existe dès le XIIIème siècle. Jusqu'à la Révolution, le centre paroissial du Châtellier se trouve à Montgreffier.

Deux chartes des XIIIème et XIVème siècles nous montrent à cette époque la paroisse du Châtellier parfaitement constituée et les religieux de Saint-Melaine grands décimateurs dans son territoire. En 1222, Elye, recteur du Châtellier, « Elyas rector seu vicarius ecclesiœ Castellarii », et les moines de Saint-Melaine prirent Pierre, évêque de Rennes, pour arbitre dans un différend survenu entre eux relativement au charroi, aux pailles et aux chaumes des dîmes de cette paroisse, « super tractu, paleis et straminibus decimarum in parochia Castellarii ». Il fut convenu que désormais le recteur du Châtellier conduirait à ses frais les dîmes de l'abbaye de Saint-Melaine dans les greniers compétents ; en revanche, les moines lui paieraient 10 sols chaque année, à la Saint-Luc, et jouiraient des pailles et des chaumes (Cartulaire de l'abbaye de Saint-Melaine, 195). En 1319, Alain, évêque de Rennes, mit aussi d'accord Guillaume Beaufrère, recteur du Châtellier (« Guillelmum Pulcri fratris rectorem ecclesie Beate Marie de Castellario » - Cartulaire de l'abbaye Saint-Melaine, 85), et l'abbaye de Saint-Melaine, au sujet des dîmes de cette paroisse ; les religieux voulaient cueillir les deux tiers des dîmes et ne laisser qu'un tiers au recteur ; celui-ci prétendait, au contraire, avoir droit à la plus forte portion. L'évêque régla qu'à l'avenir le recteur jouirait de toutes les dîmes, mais fournirait chaque année à l'abbaye de Saint-Melaine 14 mines de grain, savoir : 8 mines de seigle, 2 mines d'avoine grosse et 4 mines d'avoine menue, à la mesure de Fougères. Le recteur devrait fournir ces grains dans les octaves de Noël et les amener au presbytère du Châtellier, ou, en cas de retard, à Fougères (Cartulaire de l'abbaye Saint-Melaine, 85). Comment l'abbaye de Saint-Melaine perdit-elle ses droits sur Le Châtellier? Nous n'en savons rien ; mais, en 1790, M. Bertin, recteur de cette petite paroisse, jouissait d'un fort beau bénéfice, ne payait plus rien à Saint-Melaine et était nommé par l'ordinaire. Il déclara alors qu'il levait seul les dîmes « de tous grains, chanvres, lins et cochons, à la onziesme gerbe », et qu'il les estimait 4000 livres de revenu ; il avait, en outre, un presbytère, situé à un tiers de lieue de l'église, il est vrai, mais vrai petit manoir ayant sa chapelle, ses jardins, ses bois futaie et taillis, et 24 journaux en terre. Le recteur estimait ce pourpris 400 livres, c'était donc un revenu brut de 4400 livres ; mais les charges, une mine d'avoine due à l'abbaye de Rillé, la pension d'un vicaire, 340 livres de décimes, etc., diminuaient notablement ce chiffre de rente, et M. Bertin prétendait n'avoir que 2343 livres de revenu net (Archives départementales d'Ille-et-Vilaine, 1 V, 27). Ce vieux presbytère, situé auprès du village de Montgreffier, sur un mamelon couvert de bois, avait été bâti en 1650 ; c'est à la fin du XIXème siècle une ferme. A la fin du XIXème siècle, les recteurs du Châtellier habitent une maison appelée jadis la Prestimonie — nom qui indique son origine ecclésiastique — et située auprès de l'église (Pouillé de Rennes).

C'est au village de Bataillère que Raoul II, baron de Fougères, est vaincu en 1166 par le roi d'Angleterre qui s'empresse de détruire le château. En 1172 ou 1173, un nouvel affrontement a lieu sur la route de Saint-James avec l'armée d'Henry II d'Angleterre. Les châteaux de Saint-James et du Teilleul sont alors brûlés. Une ancienne croix pourrait rappeler le souvenir de ce combat. Les Chouans, commandés par Picquet de Boisguy, sont battus à la Violette en 1800.

On rencontre les appellations suivantes : Parochia Castellarii (en 1222), ecclesia de Castellario (en 1319).

Note 1 : il y avait jusqu'à la fin du XVIIIème siècle, sur le territoire de Le Châtellier de nombreux étangs aujourd'hui asséchés : ce sont les étangs du Vieux-Moulin, de la Baie, de Guémemard, du Bas-Châtellier, de Loizellière, du Fonteny, de Fretay (ou Fretais) et de La Hunaudaye (ou Hunaudais).

Note 2 : Jean Langlois, sieur de la Ramée, mort en 1670, fit des rentes aux pauvres du Châtellier. En 1771, l'évêque de Rennes approuva des contrats de 9500 livres, produisant environ 400 livres de rente, passés par le recteur au profit des pauvres de la paroisse ; de ces rentes, 350 livres devaient être employées en distributions de grain et de toile, et 50 livres en aliments et médicaments, ces distributions faites par le recteur sous la surveillance des procureurs fiscaux. En 1790, les pauvres jouissaient du tiers de la métairie de la Ramée, dont le reste appartenait aux Ursulines de Fougères ; cette métairie était alors affermée 200 livres (Pouillé de Rennes).

Note 3 : En 1771, l'évêque de Rennes approuva la fondation d'une école faite au nom de Pierre Fournier, recteur du Châtellier, moyennant un capital de 1000 livres ; la rente de cette somme fut affectée à l'entretien « d'une maîtresse d'école pour les filles et même pour les garçons jusqu'à leur première communion ». C'est la première école mixte de notre diocèse que nous rencontrons dans le passé ; mais c'était, comme l'on voit, à une époque bien rapprochée de nous (Pouillé de Rennes).

Note 4 : liste non exhaustive des recteurs de la paroisse du Châtellier : Elye (en 1222). Guillaume Beaufrère (en 1319). Pierre Mousset (promoteur de l'officialité de Rennes, il fit par testament, le 10 juin 1547, une fondation en l'église de Bonne-Nouvelle à Rennes, et y choisit sa sépulture). Jean Bodin (il résigna en 1639 ; décédé peu après). Briand de Gaulay (seigneur du Boisguy, sous-diacre et conseiller au Parlement, il se fit pourvoir par l'évêque le 5 janvier 1640 et prit possession le lendemain. Mais en même temps Guillaume Rodays, prêtre d'Angers, se fit pourvoir en cour de Rome ; l'un et l'autre résignèrent au bout de peu de temps). Cosme Chasble (diacre du Mans, pourvu le 3 juin 1642, il prit possession le 2 juillet). Etienne Meignan (décédé le 9 avril 1662). Pierre Gory (il succéda au précédent et devint en 1672 recteur de Guignen). Jean Bodin (pourvu en 1674, il rendit aveu au roi pour son presbytère en 1679 ; décédé le 29 mai 1701 et inhumé dans l'église). François Le Govello (prêtre de Nantes, pourvu le 27 décembre 1701, permuta avec le suivant en 1702). François Duhil (prêtre du diocèse, précédemment recteur de Cordemais, il fut pourvu le 25 octobre 1702 ; décédé le 4 juin 1717). Nicolas-Rolland Gendron (prêtre du diocèse, il fut pourvu en 1747 ; décédé le 11 juin 1737 en odeur de sainteté). Gabriel-Julien Garnier (prêtre du diocèse, licencié en droit et promoteur de l'officialité, il fut pourvu le 11 juillet 1737, mais résigna quelques semaines après). Pierre Fournier (prêtre du diocèse et docteur en Sorbonne, pourvu le 21 septembre 1737, résigna le 15 décembre 1778). Georges Bertin (précédemment recteur de Coësmes, pourvu le 15 décembre 1778, émigra en 1793 en Angleterre et y mourut). N... Mouazé (1803-1806). Georges Delaunay (1806, décédé en 1809). Charles Rageot La Touche (1809-1817). Joseph Ohier (1817-1825). Guillaume Daugan (1825, décédé en 1830). N... Levêque (1830-1831). Pierre 0llivier (1832, décédé en 1876). Joseph Gillot (à partir de 1876), ....

Voir

![]() "

Origines

de la paroisse du Châtellier ".

"

Origines

de la paroisse du Châtellier ".

![]()

PATRIMOINE du CHATELLIER

![]() l'église

Notre-Dame (1849-1853), oeuvre de l'architecte Jacques Mellet. Notre-Dame du

Châtellier, — c'est le nom que portait cette église dès 1319, —

occupe l'extrémité des bois de Saint-Germain et le sommet d'une

pittoresque colline ; à côté se trouvent les vestiges d'une fortification

antique qui a donné son nom à la paroisse. L'ancienne église n'existe

plus ; elle était d'ailleurs de construction assez moderne, ayant remplacé

un vieil édifice brûlé vers la fin du XVIème siècle par des huguenots

venus de Normandie (nota : il y eut, au reste, une église protestante dans

la paroisse même du Châtellier, au manoir de la Vieuxville ; fondée vers

1603 par César de la Vieuxville, seigneur dudit lieu, cette église fut

desservie par les ministres de Vitré jusqu'en 1641, puis eut ensuite un

ministre particulier jusqu'en 1660). On y voyait

l'autel du Saint-Nom-de-Jésus et le retable en granit d'un autel représentant,

sous trois arcatures, le Christ en croix, la Sainte Vierge et saint Jean. Le

seigneur du Bas-Châtellier, en 1679, était seigneur supérieur et

fondateur de cette église et y avait ses armoiries dans la verrière du maître-autel,

son enfeu et sa ceinture autour de l'édifice. Les seigneurs du Haut-Châtellier

et de la Vieuxville y jouissaient aussi de bancs et de pierres tombales. On

a transféré dans la nouvelle église plusieurs dalles armoriées du blason

des Patard de la Vieuxville et provenant de l'ancienne. Cette nouvelle église,

de style ogival, bâtie en 1849, forme une simple croix ; elle est ornée de

trois autels et d'une chaire, le tout en bois sculpté par M. Hérault. Du

sommet de la tour, élevée, faute de meilleure place, au Nord du

sanctuaire, on jouit d'un beau panorama, et l'on aperçoit plusieurs châteaux

modernes que possède la paroisse (Pouillé de Rennes).

L'ancienne église ne possédait à l'origine qu'une nef et une chapelle :

une deuxième chapelle est rajoutée en 1732. Les seigneurs de la Vieuxville,

du Bas-Châtellier (en Saint-Germain-en-Coglès), du Haut-Châtellier

avaient jadis des enfeus dans l'église : ces derniers y possédaient aussi

une litre et leurs armes se voyaient sur la maîtresse-vitre. La nef de la

nouvelle église date du XIXème siècle. La chaire, oeuvre du sculpteur

Hérault, date de 1869 ;

l'église

Notre-Dame (1849-1853), oeuvre de l'architecte Jacques Mellet. Notre-Dame du

Châtellier, — c'est le nom que portait cette église dès 1319, —

occupe l'extrémité des bois de Saint-Germain et le sommet d'une

pittoresque colline ; à côté se trouvent les vestiges d'une fortification

antique qui a donné son nom à la paroisse. L'ancienne église n'existe

plus ; elle était d'ailleurs de construction assez moderne, ayant remplacé

un vieil édifice brûlé vers la fin du XVIème siècle par des huguenots

venus de Normandie (nota : il y eut, au reste, une église protestante dans

la paroisse même du Châtellier, au manoir de la Vieuxville ; fondée vers

1603 par César de la Vieuxville, seigneur dudit lieu, cette église fut

desservie par les ministres de Vitré jusqu'en 1641, puis eut ensuite un

ministre particulier jusqu'en 1660). On y voyait

l'autel du Saint-Nom-de-Jésus et le retable en granit d'un autel représentant,

sous trois arcatures, le Christ en croix, la Sainte Vierge et saint Jean. Le

seigneur du Bas-Châtellier, en 1679, était seigneur supérieur et

fondateur de cette église et y avait ses armoiries dans la verrière du maître-autel,

son enfeu et sa ceinture autour de l'édifice. Les seigneurs du Haut-Châtellier

et de la Vieuxville y jouissaient aussi de bancs et de pierres tombales. On

a transféré dans la nouvelle église plusieurs dalles armoriées du blason

des Patard de la Vieuxville et provenant de l'ancienne. Cette nouvelle église,

de style ogival, bâtie en 1849, forme une simple croix ; elle est ornée de

trois autels et d'une chaire, le tout en bois sculpté par M. Hérault. Du

sommet de la tour, élevée, faute de meilleure place, au Nord du

sanctuaire, on jouit d'un beau panorama, et l'on aperçoit plusieurs châteaux

modernes que possède la paroisse (Pouillé de Rennes).

L'ancienne église ne possédait à l'origine qu'une nef et une chapelle :

une deuxième chapelle est rajoutée en 1732. Les seigneurs de la Vieuxville,

du Bas-Châtellier (en Saint-Germain-en-Coglès), du Haut-Châtellier

avaient jadis des enfeus dans l'église : ces derniers y possédaient aussi

une litre et leurs armes se voyaient sur la maîtresse-vitre. La nef de la

nouvelle église date du XIXème siècle. La chaire, oeuvre du sculpteur

Hérault, date de 1869 ;

|

|

![]() la

chapelle Saint-Maurice (XVIIIème siècle), située au village du "Haut-Villiers".

Elle était jadis fondée de messes et très fréquentée par les pèlerins ;

la

chapelle Saint-Maurice (XVIIIème siècle), située au village du "Haut-Villiers".

Elle était jadis fondée de messes et très fréquentée par les pèlerins ;

![]() le

porche de l'ancienne église de Saint-Etienne-en-Coglès (XIème siècle)

démolie en 1890. Le porche de style roman a été transporté au château de Fretay ;

le

porche de l'ancienne église de Saint-Etienne-en-Coglès (XIème siècle)

démolie en 1890. Le porche de style roman a été transporté au château de Fretay ;

![]() la croix

de l'abbé Sorette (1798) ;

la croix

de l'abbé Sorette (1798) ;

![]() la croix

des Tombettes (XIXème siècle) ;

la croix

des Tombettes (XIXème siècle) ;

![]() la croix

(1858) ;

la croix

(1858) ;

![]() la croix

(1876), située au lieu-dit Le Bas-Martigné ;

la croix

(1876), située au lieu-dit Le Bas-Martigné ;

![]() le

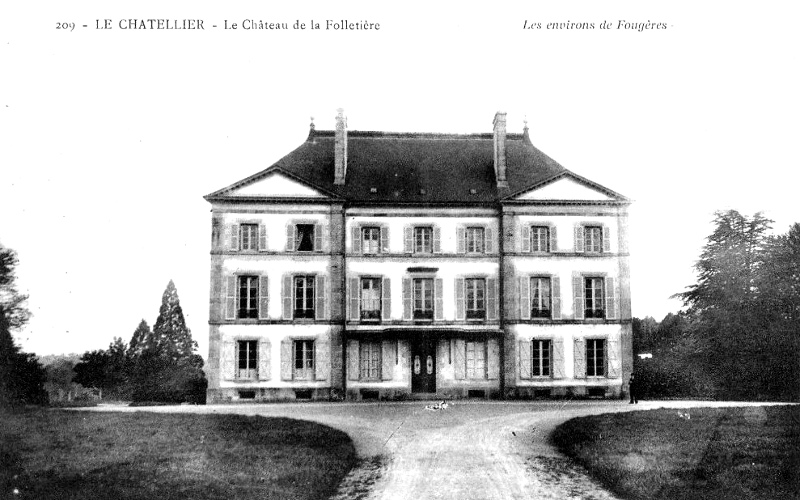

château de La Folletière ou Foltière (1830). Le manoir primitif est

acheté en 1826 par la famille Buffards qui construit le château. Propriété

successive des familles du Châtellier (en 1513), Becdelièvre seigneurs du

Bouëxic (en 1575). De 1618 à 1789, il est uni au Bas-Châtellier en Saint-Germain-en-Coglès ;

le

château de La Folletière ou Foltière (1830). Le manoir primitif est

acheté en 1826 par la famille Buffards qui construit le château. Propriété

successive des familles du Châtellier (en 1513), Becdelièvre seigneurs du

Bouëxic (en 1575). De 1618 à 1789, il est uni au Bas-Châtellier en Saint-Germain-en-Coglès ;

![]() le

château de la Vieuxville (XIXème siècle), édifié à proximité du château primitif ;

le

château de la Vieuxville (XIXème siècle), édifié à proximité du château primitif ;

![]() le

manoir de la Hunaudais ou Hunaudaye (XVIIème siècle). Propriété de Jeanne

Labbé veuve de Collin Le Bateur seigneur du Haut-Châtellier (en 1430), puis des

familles Tuffin seigneurs de La Rouërie (en 1520), Courtois seigneurs de

Saint-Germain (en 1548), Romilly ou Romilley (en 1588), de la Sauldraye (en

1673), du Pontavice (en 1730), Gandon (avant 1742) et de Françoise Dubois

épouse de Pierre Gorer (en 1742) puis de la famille Harembert seigneurs de la Bazinière ;

le

manoir de la Hunaudais ou Hunaudaye (XVIIème siècle). Propriété de Jeanne

Labbé veuve de Collin Le Bateur seigneur du Haut-Châtellier (en 1430), puis des

familles Tuffin seigneurs de La Rouërie (en 1520), Courtois seigneurs de

Saint-Germain (en 1548), Romilly ou Romilley (en 1588), de la Sauldraye (en

1673), du Pontavice (en 1730), Gandon (avant 1742) et de Françoise Dubois

épouse de Pierre Gorer (en 1742) puis de la famille Harembert seigneurs de la Bazinière ;

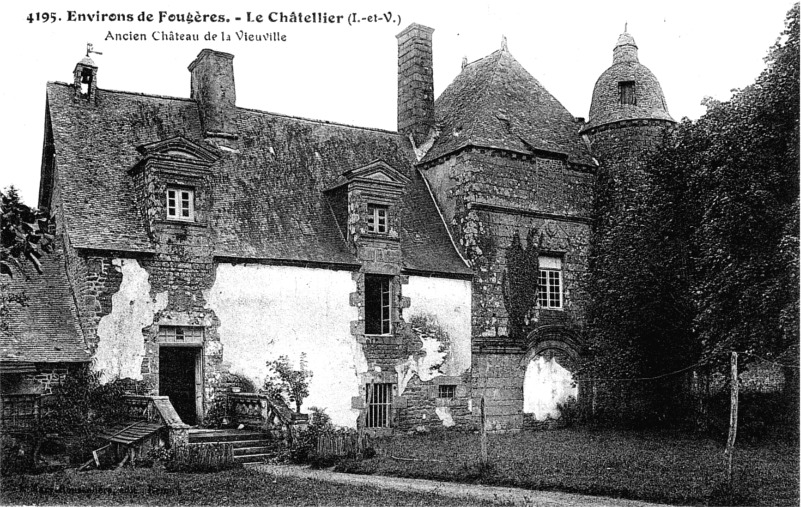

![]() le

manoir de la Vieuxville (1665). Il s'agit de l'ancien manoir du Boullay

surnommé la Vieuxville. Le corps d'entrée date du XVIème siècle (la date de 1665 y est gravée).

Le portail à l'entrée du parc date du XVIIIème siècle. Le domaine de la Vieuville appartient en

1258 aux seigneurs de La Vieuxville. Vers 1603, César de La Vieuxville

fonde une église protestante. Le manoir du Boullay était propriété de

la famille de la Vieuxville en 1452 et en 1513. Il reste la propriété des

seigneurs de la Vieuxville jusqu'en 1789. Il devient la propriété de la

famille Michel seigneurs de Cambernon (en 1732) et de la famille Patard de

la Mellinière (en 1789) ;

le

manoir de la Vieuxville (1665). Il s'agit de l'ancien manoir du Boullay

surnommé la Vieuxville. Le corps d'entrée date du XVIème siècle (la date de 1665 y est gravée).

Le portail à l'entrée du parc date du XVIIIème siècle. Le domaine de la Vieuville appartient en

1258 aux seigneurs de La Vieuxville. Vers 1603, César de La Vieuxville

fonde une église protestante. Le manoir du Boullay était propriété de

la famille de la Vieuxville en 1452 et en 1513. Il reste la propriété des

seigneurs de la Vieuxville jusqu'en 1789. Il devient la propriété de la

famille Michel seigneurs de Cambernon (en 1732) et de la famille Patard de

la Mellinière (en 1789) ;

![]() le

presbytère (1723 - 1833 - 1854). L'ancien presbytère est construit en 1650

au village de Montgreffier, ancien centre paroissial du Châtellier.

L'ensemble est réaménagé en 1833 et en 1854. Un linteau de fenêtre porte la date de 1723 ;

le

presbytère (1723 - 1833 - 1854). L'ancien presbytère est construit en 1650

au village de Montgreffier, ancien centre paroissial du Châtellier.

L'ensemble est réaménagé en 1833 et en 1854. Un linteau de fenêtre porte la date de 1723 ;

![]() le

lavoir (XIXème siècle) ;

le

lavoir (XIXème siècle) ;

![]() la

maison des religieuses de Rillé (XIXème siècle) ;

la

maison des religieuses de Rillé (XIXème siècle) ;

![]() le four

(1900), situé au lieu-dit Le Frémorin ;

le four

(1900), situé au lieu-dit Le Frémorin ;

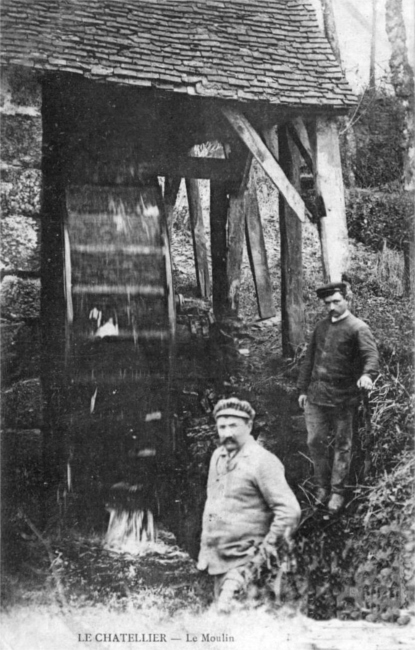

![]() 5 moulins

à eau : de Fonteny, de Fretay ou Frétey, de Guémemard ou Guéménard, de

la Baie, de Vieuxville ;

5 moulins

à eau : de Fonteny, de Fretay ou Frétey, de Guémemard ou Guéménard, de

la Baie, de Vieuxville ;

A signaler aussi :

![]() la

découverte d'objets préhistoriques (pierre à bassin,…) ;

la

découverte d'objets préhistoriques (pierre à bassin,…) ;

![]() la

grotte de La Folletière (XXème siècle) ;

la

grotte de La Folletière (XXème siècle) ;

![]() des

cercueils en calcaire coquillier ont été trouvés à proximité du presbytère ;

des

cercueils en calcaire coquillier ont été trouvés à proximité du presbytère ;

![]() la

Pierre qui fume ou la Pierre Monnayeuse, située dans le bois au Diable. La

légende prétend que le diable y fait sa galette et y bat monnaie ;

la

Pierre qui fume ou la Pierre Monnayeuse, située dans le bois au Diable. La

légende prétend que le diable y fait sa galette et y bat monnaie ;

![]() l'ancienne

chapelle située au village de Montgreffier, dépendance du presbytère édifié

en 1650 (anciennement situé au village de Montgreffier). La chapelle possédait

des fonts en 1665. C'est une construction en plein cintre du XVIIème siècle,

avec un petit campanile à l'Ouest ; elle était fondée d'une messe par

semaine et avait des fonts baptismaux et un cimetière. Les recteurs y

faisaient jadis la plupart des mariages ; l'évêque de Rennes, Mgr de la

Vieuville, y administra même la confirmation en 1665 (Pouillé de Rennes) ;

l'ancienne

chapelle située au village de Montgreffier, dépendance du presbytère édifié

en 1650 (anciennement situé au village de Montgreffier). La chapelle possédait

des fonts en 1665. C'est une construction en plein cintre du XVIIème siècle,

avec un petit campanile à l'Ouest ; elle était fondée d'une messe par

semaine et avait des fonts baptismaux et un cimetière. Les recteurs y

faisaient jadis la plupart des mariages ; l'évêque de Rennes, Mgr de la

Vieuville, y administra même la confirmation en 1665 (Pouillé de Rennes) ;

![]() l'ancienne

chapelle située au village de la Violette et dépendant jadis de la

Commanderie du Temple de la Guerche. Cette chapelle existait encore au XVIIème siècle.

A noter que le membre de la Violette s'étendait dans les paroisses du Châtellier,

de la Chapelle-Janson et de Fougères, « consistant en fief,

juridiction, dixme, rentes, chapelles, etc. ». Mais, au XVIème siècle,

un commandeur de la Guerche vendit à la famille de Beaucé son manoir des

Temples, appelé aussi la Templerie, sis en la Chapelle-Janson, ainsi que

son fief de la Templerie et son droit de tenir foire et marché au bourg de

la Templerie ; il ne conserva que les deux tiers des dîmes cueillies autour

de ce bourg. On appelait ainsi un village de la Chapelle-Janson dans lequel

se trouvait une chapelle. Dans l'origine, cette chapelle de la Templerie

appartenait certainement aux Templiers, mais plus tard elle devint

frairienne, et en 1677 elle était qualifiée « fillette de la Chapelle-Janson

» ; aussi, à cette époque, l'abbesse de Saint-Georges de Rennes y

avait-elle les droits de fondation et de patronage, à cause de son prieuré

de la Chapelle-Janson. En 1793, la chapelle de la Templerie était dans un

état de vétusté et de délabrement tel, qu'il y avait danger à y entrer.

On profita pour la démolir de l'occasion qu'offrait un élargissement de la

route, devenu nécessaire. Elle avait, suivant le procès-verbal dressé

alors, 16 mètres de long sur 6 mètres de larg (M. Maupillé, Notices

historiques sur le canton de Fougères, 57). Quant à la Violette, qui

donnait son nom à tout ce membre de la commanderie, c'était et c'est

encore un village de la paroisse du Châtellier ; il s'y trouvait autrefois

une chapelle dédiée à saint Denis, mais les Chevaliers durent aliéner de

bonne heure ce domaine, dont il ne reste que le nom dans leur histoire.

Enfin, du même membre de la Violette dépendait encore, à l'origine, la

chapelle du Petit-Saint-Nicolas et la maison voisine, sises l'une et l'autre

dans la ville même de Fougères, au bas de la rue de l'Aumaillerie. Mais M.

Maupillé croit que cette chapelle fut annexée à l'Hôtel-Dieu de Fougères

aussitôt après la destruction de l'Ordre du Temple (Histoire de Fougères, 182 ; et Pouillé de Rennes) ;

l'ancienne

chapelle située au village de la Violette et dépendant jadis de la

Commanderie du Temple de la Guerche. Cette chapelle existait encore au XVIIème siècle.

A noter que le membre de la Violette s'étendait dans les paroisses du Châtellier,

de la Chapelle-Janson et de Fougères, « consistant en fief,

juridiction, dixme, rentes, chapelles, etc. ». Mais, au XVIème siècle,

un commandeur de la Guerche vendit à la famille de Beaucé son manoir des

Temples, appelé aussi la Templerie, sis en la Chapelle-Janson, ainsi que

son fief de la Templerie et son droit de tenir foire et marché au bourg de

la Templerie ; il ne conserva que les deux tiers des dîmes cueillies autour

de ce bourg. On appelait ainsi un village de la Chapelle-Janson dans lequel

se trouvait une chapelle. Dans l'origine, cette chapelle de la Templerie

appartenait certainement aux Templiers, mais plus tard elle devint

frairienne, et en 1677 elle était qualifiée « fillette de la Chapelle-Janson

» ; aussi, à cette époque, l'abbesse de Saint-Georges de Rennes y

avait-elle les droits de fondation et de patronage, à cause de son prieuré

de la Chapelle-Janson. En 1793, la chapelle de la Templerie était dans un

état de vétusté et de délabrement tel, qu'il y avait danger à y entrer.

On profita pour la démolir de l'occasion qu'offrait un élargissement de la

route, devenu nécessaire. Elle avait, suivant le procès-verbal dressé

alors, 16 mètres de long sur 6 mètres de larg (M. Maupillé, Notices

historiques sur le canton de Fougères, 57). Quant à la Violette, qui

donnait son nom à tout ce membre de la commanderie, c'était et c'est

encore un village de la paroisse du Châtellier ; il s'y trouvait autrefois

une chapelle dédiée à saint Denis, mais les Chevaliers durent aliéner de

bonne heure ce domaine, dont il ne reste que le nom dans leur histoire.

Enfin, du même membre de la Violette dépendait encore, à l'origine, la

chapelle du Petit-Saint-Nicolas et la maison voisine, sises l'une et l'autre

dans la ville même de Fougères, au bas de la rue de l'Aumaillerie. Mais M.

Maupillé croit que cette chapelle fut annexée à l'Hôtel-Dieu de Fougères

aussitôt après la destruction de l'Ordre du Temple (Histoire de Fougères, 182 ; et Pouillé de Rennes) ;

![]() l'ancien

manoir du Haut-Châtellier, situé au bourg du Chatellier. Le haut-Châtellier

est, semble-t-il, un démembrement du Bas-Châtellier en

Saint-Germain-en-Coglès. Propriété de Jeanne Labbé veuve de Colin le

Bateur (en 1430), puis des familles le Bateur (avant 1520), Tuffin seigneurs

de la Rouërie (en 1520 et en 1548), le Porcher (vers 1619), le Roy sieurs

de Brée (vers 1676), du Pontavice seigneurs des Renardières (en 1751 et en 1777) ;

l'ancien

manoir du Haut-Châtellier, situé au bourg du Chatellier. Le haut-Châtellier

est, semble-t-il, un démembrement du Bas-Châtellier en

Saint-Germain-en-Coglès. Propriété de Jeanne Labbé veuve de Colin le

Bateur (en 1430), puis des familles le Bateur (avant 1520), Tuffin seigneurs

de la Rouërie (en 1520 et en 1548), le Porcher (vers 1619), le Roy sieurs

de Brée (vers 1676), du Pontavice seigneurs des Renardières (en 1751 et en 1777) ;

![]() l'ancien

manoir de la Verdaie, situé route de Villamée ;

l'ancien

manoir de la Verdaie, situé route de Villamée ;

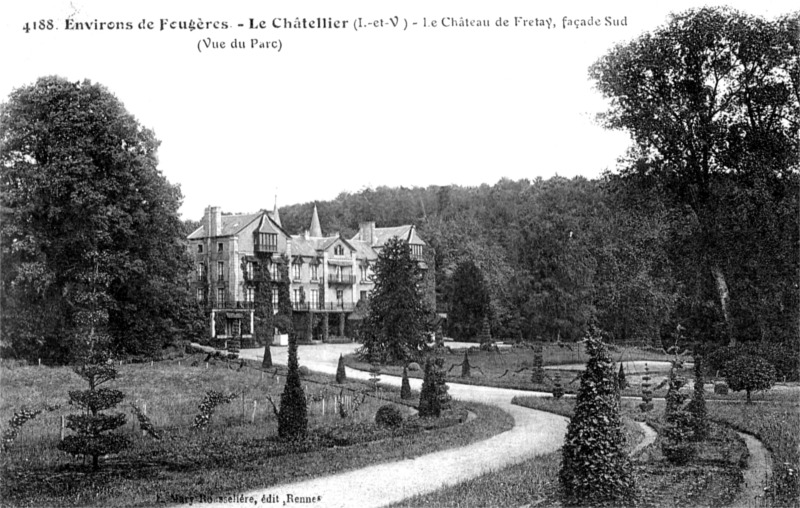

![]() le

manoir du Frétay, situé route de Villamée. Il possède une chapelle datée

de 1854. La chapelle Notre-Dame de Fretay, située dans le beau parc et près

du manoir de Fretay, a été bâtie en 1854 par M. de Saint-Gilles, propriétaire

de Fretay ; c'est une construction ogivale en briques et tuffeau, surmontée

d'un élégant petit clocher (Pouillé de Rennes). Propriété successive des seigneurs du Frétay (en 1160), puis des

familles de la Vieuxville (en 1390 et en 1411), de la Bouëxière, le Vayer

(en 1458), de Poix seigneurs de Fouesnel (vers 1493), Becdelièvre vicomtes

du Bouëxic (au début du XVIIIème siècle), d'Andigné (en 1731 et en 1786) ;

le

manoir du Frétay, situé route de Villamée. Il possède une chapelle datée

de 1854. La chapelle Notre-Dame de Fretay, située dans le beau parc et près

du manoir de Fretay, a été bâtie en 1854 par M. de Saint-Gilles, propriétaire

de Fretay ; c'est une construction ogivale en briques et tuffeau, surmontée

d'un élégant petit clocher (Pouillé de Rennes). Propriété successive des seigneurs du Frétay (en 1160), puis des

familles de la Vieuxville (en 1390 et en 1411), de la Bouëxière, le Vayer

(en 1458), de Poix seigneurs de Fouesnel (vers 1493), Becdelièvre vicomtes

du Bouëxic (au début du XVIIIème siècle), d'Andigné (en 1731 et en 1786) ;

![]() l'ancien

manoir de Mecé, situé route de Villamée ;

l'ancien

manoir de Mecé, situé route de Villamée ;

![]() l'ancien

manoir de la Sionnais, situé route de Fougères à Poilley-le-Lionnais ;

l'ancien

manoir de la Sionnais, situé route de Fougères à Poilley-le-Lionnais ;

![]() l'ancien

manoir de la Berçais, situé route de Fougères à Poilley-le-Lionnais ;

l'ancien

manoir de la Berçais, situé route de Fougères à Poilley-le-Lionnais ;

![]() l'ancien

manoir de Villecourte, situé route de Fougères à Poilley-le-Lionnais.

Propriété successive des familles de l'Espinay (en 1513), de Plais (en

1559), Chassard, le Marchand seigneurs de la Pouardière (en 1617), le

Baston seigneurs de la Mauricière (en 1680), du Bois-le-Bon (vers 1715),

Gouin seigneurs du Domaine (en 1773), d'Andigné seigneurs du Bas-Châtellier (en 1786) ;

l'ancien

manoir de Villecourte, situé route de Fougères à Poilley-le-Lionnais.

Propriété successive des familles de l'Espinay (en 1513), de Plais (en

1559), Chassard, le Marchand seigneurs de la Pouardière (en 1617), le

Baston seigneurs de la Mauricière (en 1680), du Bois-le-Bon (vers 1715),

Gouin seigneurs du Domaine (en 1773), d'Andigné seigneurs du Bas-Châtellier (en 1786) ;

![]() l'ancien

manoir de la Cheftelais, situé route de Saint-Germain-en-Coglès ;

l'ancien

manoir de la Cheftelais, situé route de Saint-Germain-en-Coglès ;

![]()

ANCIENNE NOBLESSE du CHATELLIER

Les juridictions seigneuriales qui s'exerçaient dans la paroisse du Châtellier étaient celles de Saint-Brice, du Bas-Châtellier, de la Vieuxville, de Fretay, de Marigny, de Linières, du Bois-Guy, etc...

Voir

![]() "

Seigneuries,

domaines seigneuriaux et mouvances du Châtellier ".

"

Seigneuries,

domaines seigneuriaux et mouvances du Châtellier ".

A la montre de 1541 des feudataires de l'évêché de Rennes sont mentionnés à "Le Chastelier" :

- Règne de La Vieulxville : "Règne de La Vieulxville [Note : René de La Vieuxville en 1513 s'était opposé par les armes à l'inhumation du seigneur du Châtellier dans l'église paroissiale (MAITRE, Léon, "La vie communale et paroissiale en Bretagne", Revue des questions historiques, janvier 1911, p. 12-13, d'après A.D.L.A., B 21, f°204)] seigneur de La Vieulxville et de La Bécannière se présente à cheval sans armes et présente son filz monté et armé en estat d'archer acompaigné d'un homme à cheval non armé. Et dit que par cy devant il a tousjours servy le Roy en ce pays jaczoit qu'il (= quoiqu'il) ayt biens ou pays du Mayne sans que / jamais il se soit présenté à la monstre oudict pays du Mayne pour le bien qu'il y posside. Et a supplyé luy estre dépesché acte de sa comparution pour luy servir d'excuse oudict pays du Mayne. Ce que a esté ordonné luy estre baillé. Et a vériffié par serment sa richesse et facultéz nobles se monter seullement onze vigns livres de rente et neuff soulz de rente. Et a ledict Regné de La Vieuxville faict le serment".

- Guillaume Tuffin : "Guillaume Tuffin [Note : Guillaume Tuffin, fils aîné de Vincent, était marié à une nièce de René de La Vieuxville ; il se remariera à une fille de François Pinel. Voir l'analyse du chartrier de la Rouërie par A. DU CLEUZIOU, « Archives du château de Bonabry. La famille de La Rouërie », Société d'Émulation des Côtes-du-Nord, t. XXXIII, 1895, p. 208-262] seigneur du Chastelier se présente monté et armé en estat d'archer. Et déclare son revenu noble valloir seix vigntz dix livres tournoys. Et a supplyé estre adjoinct ovecques Vincent Tuffin seigneur de La Rouerie son père et d'aultres telz qu il plaira luy estre bailléz. De quoy luy sera faict raison et a faict le serment".

- Jehan de La Bélinaye : "Jehan de La Bélinaye, seigneur dudict lieu [Note : Château de la Bélinaye, en Saint-Christophe-de-Valains, paroisse de l'évêché de Rennes non citée ici et dont les origines restent imprécises] se présente monté et armé en estat d'archer pour il et Maistre Jehan du Chastelier le jeune Villecourte. Et déclare par serment tenir en revenu noble environ seix vigntz livres tournoys de rente. Et ledict du Chastelier le jeune [LX..,]. Et a ledict de La Bélinaye faict le serment".

- Guillaume Bernard : "Guillaume Bernard se présente monté et armé en estat d'archer pour Me Jehan du Chastelier seigneur du Flégé [Note : Manoir des Flégés, en Baillé] séneschal de Foulgères. Et a présenté sa déclaration signée dudict du Chastelier contenant en sommaire que ledict du Chastelier tient en fyé et revenu noble la somme de trèze vigntz ouict livres neuff soulz ou environ. Et a faict le serment. Et a celuy Bernard aparu aultre déclaration dudict du Chastelier contenant que par cause de Radegunde de Bourgneuff damoyselle femme dudict du Chastelier il tenoit environ cent livres de rente".

(extraits du "manuscrit de Missirien" de Guy Autret, né en 1599 au manoir de Lézoualch en Goulien, et complétés par l'article "Montre des Gentilshommes de l'évêché de Rennes de 1541" de G. Sèvegrand).

(à compléter)

© Copyright - Tous droits réservés.