|

Bienvenue ! |

BREST PORT D’OCCIDENT |

Retour page d'accueil Retour page "Ville de Brest"

I - Contre une légende.

Si l'on voulait en croire les mauvaises langues, Brest serait la ville la plus mouillée du monde entier, une espèce d'enfer froid où tous les vents de l'Océan s'arrangeraient pour amener les nuages de coton gris les plus chargés d'eau et les plus entêtés à dire « j'y suis, j'y reste » — un enfer froid où les murs suinteraient perpétuellement et où tout le monde aurait des rhumatismes dès l’âge de quinze ans, parce qu'on ne pourrait jamais ni se sécher soi-même, ni sécher la lessive, qu'à l'aide de grands feux de tourbe ou d'ajonc ; — un enfer froid traversé par des ombres de marins à aux cirés luisants, par des porteurs de parapluie, et des chiens en train de s'ébrouer, avant de filer, la queue entre les jambes. Et on ne pourrait jamais avoir des souliers propres à cause de la boue, et il serait bien inutile de vouloir s'asseoir dans l'herbe des campagnes environnantes : elle serait toujours pleine d'eau qui giclerait.

S'il fallait en croire donc, les mauvaises langues. Brest serait triste, funèbre et lugubre comme une après-midi de Toussaint dans un cimetière. Brest serait romantique, à la rigueur, à cause de la marine, à cause du port de guerre, mais quel malheur d'y vivre et comme le cœur est lourd d'y demeurer seulement quelques jours, enfermé dans un hôtel quelconque en écoutant les indigènes « saboter » sur les pavés. Bout du monde balayé par le vent et cependant étouffant, ville morte. ville insupportable. Pauvre Brest !

Le grand malheur des mauvaises langues qui ont ainsi, et de si bon cœur, poussé au noir leurs tableaux de Brest, c'est qu'elles n'étaient pas brestoises. La première mauvaise langue illustre commença le refrain, repris depuis par les autres avec une persévérance bien compréhensible et bien humaine.

Car cette image tragique de Brest, vaincue par les éléments, en lutte contre les élément, on serait tenté de la reprendre dans un style sérieux de grandes vêpres. Je vois d'ici une suite d'eaux-fortes extrêmement convaincantes. Je dirais que les enfants n'ont comme distraction que d'aller se mouiller la tête sous les gouttières pour attraper des rhumes et des angines, ou de se donner le vertige en contemplant les arbres tout à l'envers dans les flaques d'eau. Je montrerais des femmes qui essaieraient, mais en vain, de faire tenir les cadres sur les murs, trouveraient des champignons dans leurs souliers chaque matin et verraient moisir lentement leurs foyers sous leurs yeux éplorés. Je dessinerais des hommes courbés vers la terre, luttant contre un vent qui menace de les emporter, et des paysans combattant contre les limaces et ne trouvant aucun remède à ces serpents gluants et tachetés de noir.

Ce serait certainement dans la tradition, mais hélas ! on ne peut pas aussi facilement étrangler la vérité. — pas plus qu'on ne saurait prétendre que Brest est une seconde Egypte et qu'il faut compter sur les crues de la Penfeld pour faire pousser les laitues.

Naturellement, il pleut à Brest, et grâce au ciel, il fait beau à Brest, tout aussi naturellement. Devrait-on avoir besoin de le dire ? Il y a, malgré la géographie, des étés presque complètement secs, et des printemps d'une légèreté d'atmosphère que je n'ai jamais trouvée ailleurs. Mais cela n'empêchera pas que les gens arrivent à Brest avec le sentiment d'y trouver de la pluie, absolument comme on s'attend à voir Londres emmitoufflé jusqu'aux oreilles dans son brouillard-soupe-de-pois. Moscou sous la neige, et la Hollande semée de tulipes. Ainsi en va-t-il de la paresse des gens à vouloir se faire une idée personnelle.

Et quand il fait beau à Brest, le ciel est bleu, du tendre bleu des ciels bretons toujours lavés de frais, toujours neufs et clairs. Le soleil ne tue pas son monde, le soleil n'assomme personne, il est là pour vous rendre gai, avec les petites brises qui font voleter vos cheveux et les herbes et les feuilles des arbres. Quel climat charmant ! On n'a pas besoin de se défendre contre la lourde chaleur. On ne s'endort pas pesamment dans les après-midis d'été, abattu et vaincu. La rade devient comme un beau lac tranquille, mais pas un lac endormi, plat comme un miroir. Sa surface vit toujours : la mer est joyeuse.

Mais c'est surtout à Pâques que Brest est bon à retrouver, quand l'air est jeune et l'herbe assez neuve pour vous faire désirer d'être un lapin, quand les petits jardins sont pleins de reines-marguerites et de salades. Un coup de vent balaie les petits nuages laineux au delà du Menez-Hom qui est notre véritable montagne violette dans le Sud. Tout le monde revient le dimanche soir avec des bouquets de lait et des chatons de saule, qui vont passer la semaine dans des vases de cuivre sur des commodes brillantes d'encaustique, devant des fenêtres aux rideaux amidonnés à neuf pendant le grand nettoyage de printemps.

II - Au bout du monde.

Quand j'arrive à Brest par le train du matin, j'ai toujours envie de rester quelque temps sur la terrasse de la gare, probablement afin de m'assurer, en regardant la rade, que j'ai trouvé le bout du monde.

La petite gare départementale était la petite sœur de l'ancienne grande gare, aujourd'hui remplacée par un monument dont le style est parfaitement dépourvu de caractère. C'est une boîte de briques rouges qui vit ses derniers jours. On y prenait autrefois le train « patate » qui, pareil à tous les autres petits trains dans tous les pays, se lançait à travers champs, crachotait et s'essoufflait à vouloir rattraper sa fumée, et traversait des gares qui étaient, elles aussi, des petites boîtes, jetées sans raison apparente en pleins champs, et fleuries de roses-mousse comme on n'en trouve pas à acheter dans les villes. On arrivait toujours quelque part, par exemple à Saint-Renan. le samedi, pour y acheter une vache ou du beurre, — ou à Lesneven, dont Brest était autrefois la vassale, au temps des comtes de Léon.

Lorsqu'on monte l'avenue ombragée de la gare, on passe devant toute une rangée de pelites auberges de bois où les retraitée vont jouer aux boules sous les grands arbres, et on arrive sur la place de la Liberté, que les Brestois appellent toujours les Glacis, et où se trouvent le théâtre en bois, provisoire, bien sûr, et la gare des autocars. En remontant la rue jean-Jaurès, on aurait le plaisir de voir la plupart du temps la saucisse d'observation et le phare du Porzic, mais on ne verrait rien d'intéressant par ailleurs : la vraie ville de Brest, comme la vieille ville de Saint-Malo, est « dans les murs ».

La place Anatole-France est au bas de la rue Jean-Jaurès.

C'était l'ancienne place des Portes, et de là, on a la sensation qu'on va

conquérir Brest immédiatement. Là s'ouvrent la rue Louis-Pasteur qui conduit à

l'Arsenal et la rue de Siam qui va jusqu'au Grand-Pont, et qui, elle, n'a pas

changé de nom depuis 1686. De la rue de Siam, par la rue de la Mairie et le

square de la Tour-d'Auvergne, qui fut, jusqu'à Louis-Philippe, un cloaque et un

repaire de malfaiteurs, on arrive sur le Champ de Bataille, devenu la place

Wilson. Et là on trouve de tout, des taxis et des nouvelles, des enfants et des

concerts, et la route du cours Dajot, par le quartier tranquille et noble de

Brest, celui qui était une île de couvents avant la Révolution, et où les

maisons sont d'une beauté sévère. La rue Jean-Macé conduit en face de la statue

de Neptune, devant laquelle on devrait chanter le vieux refrain de la marine de

commerce :

Vieux Neptune, ô Dieu des eaux - Veille, veille, sur les matelots...

Les forçats firent ce cours en 1789, et on voudrait pouvoir revivre tout ce que ce cours a vu, tout ce que Neptune a vu du haut de son socle. C'est d'ici que l'on peut découvrir le panorama le plus beau de la rade de Brest, qui vaut bien à elle seule tout un chapitre de cette étude. Et quand on a passé la maison natale de l'auteur de « Maria Chapdelaine », on arrive au château dont la ville voudrait bien redevenir la propriétaire afin d'y réunir ses musées et y créer un jardin public. Il faut bien entendu visiter le château avec ses tours dont la plus belle est celle d'Anne de Bretagne, la plus intéressante aussi, car c'est par elle que l'on descend aux cachots et à l'oubliette de la tour du Nord.

Mais on aurait pu en dévalant la rampe du port de Commerce, avoir le spectacle impressionnant des remparts de Vauban, surmontés maintenant par la tour du monument aux soldats américains morts pour la France, — et visiter le port de Commerce qui s'est étalé au bas de la falaise et ne semble pas très bien savoir si la vie, oui ou non, vaut la peine d'être vécue, quand on est seulement le quinzième port de commerce français, avec des possibilités naturelles qu'aucun autre port ne possède.

Quand on a vu le Grand-Port et qu'on s'est aventuré dans Recouvrance, il faut visiter le port de guerre, en entrant par la porte Tourville. Brest offre là un spectacle que nulle autre ville ne pourrait offrir : cet atelier de la Corderie qui a 400 mètres de long, l'ancien bagne, le musée de la Marine, le Magasin général de Choquet de Lendu, et surtout cette atmosphère de puissance et de travail discipliné qui est si émouvante pour le visiteur.

Quand on sort du port de guerre, on a déjà commencé pour de bon à connaître Brest, et il faut manger. Bien entendu, la ville possède des hôtels et des restaurants comme il faut où l'on peut manger ce qu'on mange partout ailleurs, car on sait que les plus intrépides voyageurs sont souvent les plus peureux en fait de voyages gastronomiques, et qu'il leur faudrait des boites de petits pois en pleine forêt vierge, et des hors-d'œuvre variés et du poulet rôti à Brest comme ailleurs.

Mais il faut aller manger des crêper à Brest, avec du lait baratté, — (exactement le lait que l'on donne aux petits cochons pour les engraisser), — comme il faut goûter la galette roulée autour d'un oeuf à Rennes, et la cotriade à Douarnenez. Il y a bien des genres de crêperies à Brest. Celle qui n'a ni prétention, ni fourchette, et où on s'essuie les doigts dans son mouchoir, mais où la marchande vous donne de bonnes crêpes épaisses et bien beurrées. Celle où la devanture possède des rideaux de guipure et deux ou trois plantes vertes dans leurs pots de cuivre, et où l'on a de petites nappes, des serviettes en papier dentelle, des couverts d'argent et des bocks de cidre, et une Fouesnantaise pour vous servir. Et alors, la crêperie qui est moderne, qui a quinze poêles, qui sait vous donner des crêpes à la confiture, aux œufs., au fromage, à la viande hachée, sur de jolies assiettes à fleurs roses.

Quand on a goûté aux crêpes, il arrive souvent que l'on s'en aille de la crêperie avec du remords, non pas d'en avoir tant mangé, mais de ne pouvoir vraiment plus en savourer une seule. Il vaut mieux continuer la visite de la ville et essayer d'aller voir les mantelets d'astrakan de Mesdames Kervella et Kerdoncuff, de Pierre Loti, dans le quartier Keravel. Hélas ! comme tout se perd ! Quand on a visité l'église Saint-Louis, qui date de 1688, et qu'on pense trouver là, tout à côté, un pittoresque quartier plein de disputes et de saveur locale, on trouve la rue Keravel, qui est si digne, et qui sent la soupe aux choux, et les venelles numérotées. Oui, je sais qu'il faut alors penser aux bagnards et aux filles de Keravel, et à tout le mal que cette cité du vent a donné à la maigre police de la ville. Mais on a plutôt le désir de fomenter une révolte contre les responsables de ces taudis et contre ces gros chats indifférents sur le pas des portes. La première fois que je suis allée dans la rue Guyot, que Dupouy appela avec tant de grâce une petite Suburre, ce fut aussi une déception, car elle sentait la soupe aux choux, comme la rue Keravel, et elle avait un air abandonné et sage. Les maisons de plaisir tâchent d'être bien propres et l'une d'elles, qui a dû confier son destin à un maçon italien amoureux de la mosaïque, ressemble à une prétentieuse poissonnerie.

III - La rade.

Et ensuite, faut-il quitter Brest ? Jamais de la vie, Brest n'est pas seulement Brest, c'est un centre. De bonnes jambes, ou une bicyclette, ou les autocars, ou une automobile à la rigueur, c'est tout ce qui est nécessaire pour se donner des vacances inoubliables. Veut-on voir les îles d'Ouessant et de Molène ? Veut-on faire connaissance avec la longue presqu'île de Plougastel ? Veut-on aller à la pointe Saint-Mathieu ? Veut-on aller au Folgoët ou dans la presqu'île de Crozon ? Veut-on aller voir la montagne d'Arrée ?... Combien de fois sommes-nous partis le samedi midi, sac au dos, tantôt à l'aventure et tantôt attentifs aux cartes d'état-major ? Et, après trois ans de randonnées hebdomadaires, il nous faut encore avouer humblement que nous ne connaissons pas à fond tous les coins du Léon et de la Cornouaille.

Ah ! les vacances, les vacances, voir Brest, et puis — non, pas mourir, marcher seulement.

Pour savoir ce qu'est réellement la rade de Brest, il ne faut pas seulement se contenter de la regarder de cet observatoire splendide qu'est le cours Dajot. Il ne suffirait même pas d'essayer de la posséder en marchant le long des petits sentiers de douanier qui la bordent, — ces petits sentiers sur lesquels on devrait un jour écrire un gros livre bourré de photographies, car, d'un bout à l'autre de la Bretagne, ils sont une joie perpétuelle. Remonter les abers léonards dans un air léger, ou découvrir l'immense lande du cap Fréhel, ou descendre la Rance à partir de la Vicomté, ou... mais la liste serait interminable. Voilà ce qu'il faut faire, sac au dos et cheveux au vent, avec du temps devant soi et des jambes d'acier bien trempé. Mais pour la rade de Brest, il y a encore beaucoup mieux à faire, quand on a un petit sabot quelconque bien calfaté et bien coaltaré, avec une ou deux voiles. Et quand je vois au cinéma les beaux yachts méditerranéens, ou que j'entends parler d'une randonnée autour de la Corse, je désire encore davantage trouver ces huit ou quinze jours de liberté et de tranquillité que je pourrais passer en été dans la rade de Brest, sur notre sabot à nous, qui est fatigué de se reposer dans l'anse du Pouldu. Mais heureusement, il y a les samedis et les dimanches.

On se lève à quatre ou cinq heures du matin au bord d'un ruisseau envahi depuis longtemps par le cresson, et on n'a qu'à descendre en cinq minutes sur la petite grève aux galets ronds grands comme des crêpes, — que je ne vais pas nommer, bien entendu, parce qu'elle est trop chère à mon cœur à cause de son petit air campagnard. On y trouve des glands et des mûres, et une petite chapelle fermée à clé. Mais la fenêtre est ouverte et on peut voir un de ces saints au regard sauvage, qui n'allaient sûrement pas par les chemins avec un cœur tolérant et une langue de miel. Il devait secouer son monde et bousculer les âmes, et peut-être dormait-il ici, sur les galets ?

Pas très loin de là, quand on est déjà parti à la conquête de la mer, et qu'on s'éloigne de l'Elorn, se trouve le château du prince russe, avec ses bulbes roses et son histoire touchante et invraisemblable. On longe Plougastel, avec ses rochers couverts de ronces fleuries et d'églantiers sauvages, ses fermes mystérieusement silencieuses pendant la plus grande partie de la journée, avec leurs cours soigneusement balayées et leurs coloquintes aux fenêtres, et leurs petites filles aux couleurs du clan Plougastel. A droite, après le pont, s'arrondissent la baie du Moulin Blanc et l'anse du vieux Saint-Marc. Mais on ne peut se résoudre à s'éloigner de la longue presqu'île qui sépare les estuaires de l'Aulne et de l'Elorn. — ne serait-ce que parce qu'on se découvre tout à coup une faim de pirate et qu'on veut goûter le café au lait de Mari-Cheun, à Keraliou, dans des bols à coqs rouges. Au fond, c'est une grande fête pour les yeux que cette visite de la rade, faite sans méthode et tout à loisir. — mais c'est aussi une grande fête pour la langue et l'estomac. Car, après le café de Keraliou, il est de règle que la partie de l'équipage, qui se vante d'avoir toute une lignée d'ancêtres marins-pêcheurs derrière elle, essaie d'attraper des maquereaux et y réussisse sans peine, mais non sans orgueil. Et comme les maquereaux, pour être exquis, ne demandent que d'être frits aussitôt, on débarque dans la plus gentille des îles de la rade, l'île Ronde, pleine de fenouil mis là tout exprès pour se faire hacher sur les poissons frits.

Ce qu'il y a de pire, c'est qu'il faut rentrer le soir sur le continent. On voudrait remonter l'Aulne lentement, comme des pirates normands. Leurs yeux de bandits devaient soudain s'adoucir devant la beauté de cette terre fraîche comme un matin, et plus verte que l'Angleterre, ou leur Danemark d'alors. Je suis sûre qu'ils pensaient alors à leurs vaches broutant paisiblement l'herbe maigre et salée du Jutland, à leurs fjords, et peut-être aux grandes femmes paisibles aux yeux bleus qu'ils avaient laissées à la maison, avec les petits enfants. Mais cela ne les empêchait certes pas d'employer leurs méthodes habituelles de colonisation.

Non, nous aimons mieux jouer aux émigrants de Grande-Bretagne qui arrivèrent, un jour comme celui-ci, en face de ce pays, dans ces auges de pierre qui devaient être soit les curraghs de toile dans lesquels les Irlandais vont encore pêcher, même le requin, ou les bateaux de peau de bœuf que l'on peut voir dans les rivières des montagnes galloises.

Un samedi, en débarquant à Lanvéoc ou à Roscanvel je ne sais plus très bien, nous trouvâmes une noce paysanne, en train de chanter le Magnificat à la fin du repas , — ces repas de noces où l’on a d’abord de la soupe, du bouilli sauce tomate, du poulet et des frites, des fruits et des gâteaux secs, et que l’on prend dans une grange aux murs tendus de draps blancs comme pour la Fête-Dieu. Où a-t-on pu voir, Seigneur, que les Bretons n'étaient pas des gens propres ?

Un dimanche après-midi, nous fîmes le tour des bateaux de guerre qui, par hasard, remplissaient la rade-abri (si on peut dire remplir...). Les matelots dansaient sur le pont au son d'un gramophone qui aurait été insupportable partout ailleurs, et ils dansaient à leur manière inimitable, dont une mauvaise langue dirait qu'elle rappelle celle des ours. Des officiers du genre cher à Pierre Loti ou à Farrère, apparaissaient tout d'un coup à la poupe et vous donnaient des idées de romans-romans, d'escales dans la lumière de l'invitation au voyage et de fringales d'exotisme jamais satisfaites. Pourquoi cela, puisqu'ils se contentaient de saluer chevaleresquement le petit sabot coaltaré et à l'accent breton qui faisait le tour du féroce cuirassé ?

Songez que si l'on disposait d'une ou deux semaines, on pourrait faire à son aise la visite de l'île Longue et de Camaret, de l'île des Morts et de Trébéron, tout ce que vit Monsieur Ardouin-Dumazet. à travers ses lunettes à branches de fer, en 1897, après être parti dans la brume du Pont-Tournant, — et dont il écrivit ensuite que c'était une entreprise longue et difficile. Mais il était consciencieux. Il faisait alors son livre sur les îles bretonnes et il tenait à n'en manquer aucune, quitte à ne donner que cinq ou six lignes sur chacune. Mais au moins, c'étaient des lignes bourrées de renseignements économiques et historiques, et des réflexions philosophiques de ce grand découvreur de terres inconnues, un peu naïf et toujours charmant, qui croit candidement que les Bretons de son époque étaient un peu sauvages et note souvent qu'on ne veut point répondre à ses demandes de renseignements.

C'est le soir surtout, quand il n'y a pas de vent, que l'on a envie de pleurer ou de chanter en rentrant dans l'Elorn, à l'heure où sortent les longues barques noires des Plougastels qui pêcheront toute la nuit, et nous regardent en silence parce que nous avons l'air d'étrangers. Pleurer de joie, bien sûr, et chanter, non pas une romance, mais quelque chanson vibrante. Mais on ne peut pas faire de bruit, car tout est trop beau, trop calme, presque surnaturel.

IV - Histoire de Brest.

Je me demande si les Romains, à supposer qu'ils s'installèrent réellement à Brest, furent les premiers à en dire du mal. — c'est si bien entré dans les mœurs maintenant, que ce doit être une très vieille habitude, celle de gémir sur Brest, qui était en leur temps, à ce qu'on croit, Gesocribate. Et à vrai dire, on ne sait même pas d'où vient ce nom de Brest. — Beg ar Rest, dit Pol de Courcy, Bristrok ou Bristokus, disait Albert le Grand. Et qu'importe au Fond ?

Les pirates normands s'installèrent peut-être à Brest, et en tout cas quelques siècles avant eux arrivèrent les émigrants celtes dans ces auges de pierre de la légende, ceux-là qui créèrent ainsi la petite Bretagne armoricaine, chassés qu'ils étaient de la Grande par les Angle et les Saxons blonds et gigantesques.

Quand Pierre le Baud, aumônier d'Anne de Bretagne, l’accompagna à Brest pour la visite du beau vaisseau « La Cordelière », que devait illustrer Hervé de Portzmoguer ou Porzmoger, devenu en français (Dieu sait comment), Primauguet, ce fut pour écrire sur « la vileté » de Brest, qui dépendait alors de Lambézellec et n'était même pas une paroisse, et pour dire que la « Duchesse n'y tarda pas longuement car il n'y avait pas lieu pour y soutenir un tel train comme estoient les hommes de sa compagnie ».

Brest, propriété des ducs de Bretagne, était un petit bourg chétif, — saint Yves de Vérité vivait dans son Trégor et le petit « Santig-Du » — le bon petit saint noir du Léon, frère Jean Discalcéat, marchait sur les routes en priant Dieu. Voilà la guerre de cent ans — Montfort a cédé Brest au roi d'Angleterre, un capitaine anglais le gouverne, et même après la paix d'Auray, les Anglais veulent garder le château et Saint-Mathieu. 1453 marque la fin de la Guerre de Cent ans et la dernière tentative des Anglais pour s'emparer de la côte du Léon. Ce fut en 1504 qu'Anne de Bretagne vint visiter Brest — français définitivement, grâce à elle — mais les capitaines du château sont bretons, comme ce René de Rieux, seigneur de Sourdéac, qui défendit Brest contre les gentilshommes bretons en juin 1592, et contre les Espagnols, et resta gouverneur jusqu'en 1628. Mais quand Henri IV, le 31 décembre 1593, accorda aux 1.500 Brestois d'alors le droit de bourgeoisie, la population « était généralement si pauvre que plus d'une fois le gouverneur du château fut obligé de venir au secours des habitants en leur distribuant une partie des vivres contenus dans les magasins de la garnison » (Chevalier de FRÉMINVILLE, Antiquité de Bretagne, p 178). Mais la misère, suite des guerres atroces de la Ligue, était alors générale. C'est l'époque où Plougastel promit un calvaire pour se préserver de la peste. Et tout le monde avait faim.

Brest ne devint vraiment un port militaire que sous Louis XIII. Vingt vaisseaux mouillèrent alors dans la « chambre de Brest » et on établit une corderie, une tonnellerie, et une forge le long de la Penfeld. Sous Louis XIV, naquirent les beaux vaisseaux de luxe, amoureusement ornés et encombrés. Seignelay, le fils de Colbert, écrit en 1681 : « Les grands et larges quays qui ont été faits à droite et à gauche de cette rivière, la régularité des bastiments construits dans toute cette étendue, et plus que cela, le nombre de cinquante gros vaisseaux de guerre placez de distance en distance rendent ce lieu d'une magnificence à laquelle il n'y a rien de comparable en ce genre ». A cette époque, Brest ne compte encore que 6.000 habitants, — mais c'est un port désormais indispensable au roi de France, qui va lui donner une ceinture de fortifications. Elles ne sont pas encore terminées que les Anglais arrivent à Ouessant, le 17 juin 1694, mais la victoire resta à Brest, une belle victoire. La ville aussi s'embellit, grâce à Vauban, mais c'est pour elle tout un problème que le pavage d'une rue. Pauvre ville de Brest, auprès de son château et de ses vaisseaux de guerre, — les ouvriers du port sont payés en retard, quand ils le sont, la ville loge les Altesses, les ouvriers logent les soldats. Je vois si bien, et avec quelle sympathie enthousiaste de compatriote, les deux cents femmes de Brest qui vinrent crier, comme elles savaient crier, le 27 décembre 1704, sous les fenêtres de l'intendant de marine Robert : depuis six mois, on n'avait pas payé leurs maris.

Au XVIIIème siècle, Brest était une grande ville. — elle avait 27.000 habitants à la veille de la Révolution. On voudrait imaginer une cité brillante et admirable à la manière du Saint-Malo des Corsaires, au temps où l'on jetait à la populace des pièces d'or rougies au feu. (Quoique l'on puisse penser de cet amusement...). Voici deux témoignages sur l'état de la ville, le premier adressé par la ville de Brest aux Etats de Bretagne, en 1771, pour protester contre la répartition de la capitation.

« Il faut convenir que Brest est une ville infiniment peuplée, (12.500 âmes à Brest, 10.500 à Recouvrance), mais abstraction faite de la Marine, qui est la partie brillante et nombreuse, le reste, concentré dans une ville de guerre, n'a d'activité et de ressource que dans les mouvements du port qui languissent depuis la paix. Les ouvriers, outre qu'ils sont mal payés, ne sont pas employés la moitié du temps. Ils ne sont cependant pas libres d'aller chercher du travail ailleurs. Il faut vivre et s'entretenir et voilà la cause des crédits et de l'épuisement des marchands, des boulangers et autres artisans ».

Le deuxième témoignage est le rapport suivant du marquis de Langeron qui dirigeait, en 1766, la défense du port de Brest :

« Les rues sont dépavées, quelques-unes ne l'ont jamais été, toutes ont des trous, des inégalités qui les rendent fâcheuses pour les gens de pied et affreuses pour les chevaux et voitures. La Grand'Rue, qui a été pavée avec soin, commence à dépérir faute d'entretien. Les maisons sont bâties sans solidité, sans goût et sans commodités. La débauche, la contrebande, l'ivrognerie et la crapule sont portées à l'excès. Les matelots, les soldats sont infestés de scorbut et de toutes les maladies de l'Amérique et de la France. Recouvrance est encore pire que Brest et les faubourgs de Keranbécam et de Coat-ar-Guéven à la porte de Landerneau joignent à tous les vices le vol et le recélage, parce que c'est un refuge pour les garnements chassés de la ville et des environs. (Mémoire de 1776, p. 67. Archives Municipales de Brest. Fonds Langeron. Carton II).

Durant la Révolution, Brest est révolutionnaire. Les fêtes républicaines s'y succèdent, pendant que les Léonards se soulèvent contre la persécution religieuse, et cette conscription ridicule qui prétend les envoyer là-bas défendre une chose qu'ils ne connaissent même pas, loin du pays, parmi des gens qui ne parlent pas leur langue. Mais Brest voit la victoire de la Montagne, en Thermidor an 1 et la Terreur s'installe comme ailleurs. Le pain manque tout de même, on fait queue devant le château plein de prisonniers qui attendent la mort.

De la Révolution au Second Empire, Brest tombe lentement en décadence. La municipalité n'a jamais manqué de bonne volonté, mais seulement d'argent pour tout ce qui n'est pas le strict nécessaire. En 1801, au moment du blocus anglais, le préfet maritime Cafarelli dut faire distribuer aux familles des ouvriers et des marins des rations de pain gratuites.

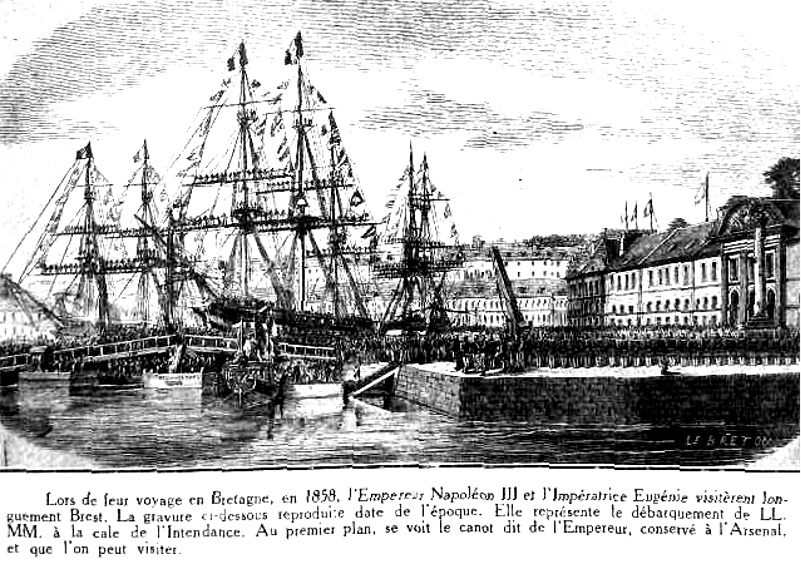

Le Second Empire redonna à la ville une certaine animation.

On se souvient encore à Brest de la visite de l'Empereur et de l'Impératrice Eugénie.

Voilà que le port de guerre grandit avec des ateliers pour les bâtiments en fer, la création des bassins du Salou, et la construction du Pont-Tournant qui relie Brest à Recouvrance. Mais voilà aussi le port de commerce qui émigre des rives de la Penfeld, trop étroites et trop encombrées et qui suffisaient à peine, même alors, aux besoins du port de guerre, — il émigre à l'anse de Porstrein (et c'est pourquoi on appelle à Brest les officiers de la marine marchande des « officiers de Porstrein »). On avait pensé d'abord créer le port de commerce à Landévennec, et ensuite on parla aussi de l'anse de Kerhuon.

Brest devint pendant la guerre, et malgré Le Havre, qui se moquait des illusions brestoises, le Brest-Transatlantique qu'on avait essayé de mettre au monde dès la création du port de commerce et la construction du chemin de fer Paris-Brest. De mai à octobre 1918, 100.000 soldats américains débarquèrent chaque mois, et le seul camp de Pontanésen contenait à lui seul cent dix mille hommes. Les steamers les plus grands mouillèrent dans cette rade qui pourrait contenir toutes les flottes du monde. On avait des projets grandioses pour en faire un grand port, un vrai grand port malgré le manque de ressources de son « hinterland » comme disent les géographes distingués, — un port crée son hinterland, aussi bien qu'un hinterland peut créer un port. On projetait une digue à double entrée dans la baie de Douarnenez, le percement de la presqu'île de Crozon, la construction d'une digue sur Camaret, — et, après, le percement du Fret, sa réunion à Camaret. L'affaire échoua, il n'est pas utile de dire ici pourquoi et comment.

Depuis la guerre, Brest vit sagement, tranquillement et connaît la crise des logements comme n'importe quelle autre ville. Comme également n'importe quelle autre ville, elle s'étend en dehors des murs en quartiers de petites maisons ouvrières qui mangent les fermes de la banlieue, les vallons boisés, et les petits domaines que l'on aimait à savoir aux portes de la ville, enclos de barrières et pleins de fraîcheur. Et que deviendra Brest ?

V - L'âme cachée.

Malgré les apparences, et malgré sa réputation, il y a sans doute peu de villes dont l'âme cachée soit aussi originale que celle de Brest. Il serait imprudent, et assez prétentieux, de vouloir étudier solennellement la psychologie des Brestois, — même quand on croit avoir de bonnes raisons de les connaître. —même quand on sent en son for intérieur que le caractère brestois est ainsi, et encore ainsi. — même quand on parle le français d'Ile de France avec cet accent de Brest rocailleux et pesant, qui méprise les dernières syllabes et ignore les « è » ouverts. A moins de s'en tenir à la surface des choses et de dire avec les paysans de Plougastel, en faction dominicale au coin de leurs champs de fraises, que les Brestois sont des « effrontés » ... Mais on pourrait bâtir toute une théorie sur cette effronterie. Peut-être est-elle une réaction naturelle chez des gens qui auraient dû dominer leur fin de terre occidentale, qui étaient nés pour conquérir, — et le destin leur a tordu le cou. Ou est-elle une des formes de la timidité bretonne, honteuse d'elle-même ?

Naturellement, ici, on viendra dire que les Brestois ne sont pas Bretons, qu'ils ne sont pas plus Bretons que les Nantais et qu'ils ne veulent pas entendre parler du breton, et que leurs opinions religieuses ou politiques sont en contradiction avec celles des voisins léonards ou cornouaillais. Comme si une bonne partie des Brestois ne venaient pas tout droit du Léon et de la Cornouaille, — ou comme s'il s'agissait d'autre chose que d'une différence de ville à campagne. Mais il est depuis longtemps de mode en Bretagne de croire fermement que les différences de coiffe ou de langage correspondent strictement à des différences spirituelles précises. Le Léonard n'est-il pas voleur, grave et puritain, le Trégorrois léger, rieur, malin, menteur ? Le Brestois peut bien être un effronté. — voilà qui est entendu, voilà qui est parole d'Evangile. Et cela peut faire plaisir aux gens qui ont besoin de coller de bonnes petites étiquettes solides sur les fiches de leur cerveau. Mais il faudra écrire un jour un gros livre sur le Brestois, et en attendant, comment résister au désir de se souvenir ?

I. — Le quartier-maître.

Il me suffit de toucher une soie quelconque pour revoir ces maisons de marins à Brest où les paons brodés étalent des queues glorieuses sur des soies jaunes venues de Chine dans une malle de quartier-maître, retour de campagne. Avant la crise, une Brestoise un peu fière n'aurait jamais épousé un quartier-maître. Il était prié de passer au moins second, — et ensuite, après le mariage à tant de francs par tête, elle le « poussait » : « — Va à Toulon, et travaille, et pense à ta femme, et pense à tes enfants, et si tu restes comme ça à te traîner comme une loche, qui c'est qui leur donnera du pain à ceux-là ? ». Ce qui faisait qu'au troisième ou quatrième enfant, le mari devenait maître ou premier-maître et on achetait une salle à manger bretonne, avec des sculptures à n'en plus finir. Maintenant, une Brestoise, même fille unique, même fille de retraité économe (tant de dot, et son ménage par-dessus le marché, avec des draps brodés par les Sœurs de l'Adoration) peut, sans déchoir, épouser un quartier-maître, plus facilement tout de même qu'un ouvrier du port, qui a aussi le bonheur d'êtres « sous l'Etat », mais auquel il faut servir de bonne et de torchon à toute heure du jour et de la nuit.

Les marins de l'Etat n'ont pas besoin, certainement, qu'on fasse encore de la littérature à leur sujet, car les écrivains les ont trouvés presque aussi intéressants que les officiers de marine eux-mêmes, qui apportent un air si distingué et si romantique dans les romans où ils débarquent, avec des yeux remplis de rêve et de brume. Mais ce sont tout de même des êtres extraordinaires. On aimerait avoir un journal de second-maître qui aurait commencé par être mousse et qui parlerait des « tricots de combat » que l'on fait avec les manches du tricot réglementaire, des cartahuts et de la « liberté de manœuvres », et des permissions de vingt-quatre heures pendant lesquelles il brique le plancher dans sa propre maison. Mais il vaudrait mieux que ce soit déjà un vieux de la vieille, qui aurait pu aller délivrer Paul Henry, faire le scaphandrier en Corse et voir les Dardanelles et Dixmude avant de se faire torpiller en pleine rade de Brest et de débarquer un matin, nu et grelottant, du côté du Grand Pont, Ce serait un beau journal. Mais celui-là qui pourrait l'écrire, à ma connaissance, brode du filet tous les après-midi, et va se coucher vers huit heures et demie du soir.

II — L'officier de marine.

Le rêve de toutes les mères, à Brest, est sans doute de voir entrer leur fils à Navale, car rien n'est plus beau qu'un officier de marine dans la rue de Siam, — pas même un Saint-Cyrien ou un Polytechnicien. Mais qu'il est loin le temps où les Bordachiens avaient cinquante sous de prêt tous les dimanches et, comme dit M. Ardouin-Dumazet dans son « Voyage en France » 1903, devaient se contenter d'omelette, de cidre et du gros pain des paysans, quand on les lâchait à la campagne en « liberté de manœuvres ».

Je suppose qu'il existe vraiment des officiers pareils à ceux que les littérateurs semblent connaître : de ces gens qui dissipent une grise nostalgie dans tous les esthétismes et n'en possèdent pas moins au fond d'eux-mêmes une âme noble qui les fera se jeter au secours d'une femme perdue ou d'un navire qui va sombrer. Il y a ceux aussi qui font le bonheur et l'orgueil de toute une classe de la société brestoise, qui arrivent juste à point pour régler les consommations et payer des cigarettes au miel et qui ne doivent pas très bien savoir comment boucler leur budget à la fin du mois. Mais pourquoi ne parle-t-on jamais de l'ennui des officiers de marine, de ceux-là surtout qui pensaient avoir la vocation de la mer et se sont nourris de souvenirs éclatants — Maître à bord après Dieu, dominer les tempêtes, oui, mon commandant, les corsaires et les fusiliers-marins de Ronarc’h, — et de tout l'héroïsme qui est la plus belle tradition de la marine, née et faite pour la guerre ? Grâce au ciel, il n'y a pas de guerre tous les jours. Et alors, être officier de marine cela veut dire être à bord à neuf heures et en sortir à cinq, tout comme un employé, et faire des travaux sans intérêt en regardant sa montre. Cela veut dire surveiller les matelots qui repeignent la coque et font les cuivres, et trouver des choses intéressantes à dire au carré pendant le déjeuner. Cela veut dire se marier avec une personne pauvre de la noblesse campagnarde ou de la bonne bourgeoisie, et avoir un macfarlane un peu verdi et des enfants qui jouent sur le cours Dajot et des relations seulement dans le milieu Marine, car il ne faut pas déroger. Et je pense qu'il doit être parfois difficile de combiner un menu convenable pour telle réception, et que les officiers de marine, qui vivent ainsi enfermés dans de strictes limites, envient le commandant d'un tramp, qui va du Canada en Australie et d'Argentine au Cap, et qui sent au moins que son bateau vit sous ses pieds et a besoin de lui.

III — Les retraités.

Les retraités de la Marine sont une classe en escalier

vraiment inséparable de la physionomie de Brest. On croit peut-être qu'ils

passent leur temps à remâcher des souvenirs et à mettre des bateaux

en bouteille, mais cela est plutôt le fait des retraités du Commerce, — tout au

moins pour les bateaux en bouteille, car pour les souvenirs... On peut raconter

les Dardanelles pour la millième fois, et la révolte des Boxers, et les jeunes

de maintenant raconteront Barcelone et l'auto du Consul de France. On se promène

dans les rues de Brest, droit comme un mât, on va lire les nouvelles à la salle

de L'Ouest-Eclair ou à celle de La Dépêche, et on pense — oui, à quoi pense-t-on

? Comme s'il ne valait pas mieux s'abstenir de penser quand on a sa vie derrière

soi. Et on n'a pas toujours le temps de penser, d'ailleurs. Quelquefois on

quitte la Marine après quinze ans de service, et on travaille dans le civil, —

ou même après vingt-cinq ou trente ans de service. Les petits retraités comme on

dit, peuvent aller laver des bouteilles ou tenir les comptes d'un magasin, et

faire du dumping en toute candeur. Leur faut-il plus de 400 à 500 francs par

mois avec leur pension ? Je me souviens d'une bande de retraités attablés autour

de Pernods (qui ne valent pas ceux d'autrefois, comme chacun sait) et

assez silencieux. Mais l'un d'eux lança :

— Vous avez vu ceux-là qu'ont fait

cinq cents kilomètres à pied pour un pèlerinage?

— Si on devrait pas les

interner quand même !

— Ma mère à moi elle allait bien pieds nus au Folgoat

tous les ans.

— Oui, et mon grand-père à moi il est allé sans manger et pieds

nus, au moins cinquante fois dans sa vie.

— Hah ! oui, autrefois, …

Et les

voilà partis à parier du pays pagan — Kerlouan, Plouguerneau, — un pays qu'ils

ne connaissent pas en vérité, — pas plus que ceux qui voient encore les

goémormiers sous l'aspect de brutes qui coupent les doigts des naufragés pour

avoir leurs bagues, — car les Brestois connaissent rarement la campagne, en

dehors du coin précis où leurs parents sont nés, et peut-être eux-mêmes. Mais

c'est un pays qu'ils aiment bien sentir à côté d'eux, qui leur donne comme un

goût de mûre rouge et de groseille verte, un goût de barbarie, à cause du pirate

qui vida à lui tout seul les fûts d'un cargo venu d'Algérie, et des meubles

d'acajou qui, croient-ils, emplissent les fermes de ce pays-là.

Au-dessus des Pernods, voilà que flotte le regret des grandes aventures qui peut-être les attendaient. Mais ils iront manger la soupe à la maison, bien tranquillement, comme d'habitude.

IV. — L'ouvrier.

Les ouvriers brestois sont des gens très sympathiques, mais ce n'est pas l'avis des gardes mobiles et des soldats moutarde de la coloniale, pas plus que celui des gens paisibles. Ils ont un tempérament de révolutionnaires intransigeants et parfois déraisonnables, et bien qu'ils ne sachent même pas qu'ils sont en cela bien Bretons, c'est pourtant vrai. Ils n'ont pas le goût des concessions et des compromis, ils sont peut-être obligés de les accepter en fin de compte, mais ils tiennent à honneur de protester violemment. Ah ! ce ne sont pas des gens moyens. Ils n'ont pas le sens latin de la mesure et de la résistance calme et passive (je ne dis pas que la résistance calme et passive soit l'apanage des Latins, — elle serait plutôt l'héritage des gens de Plouguerneau, tenez, que les soldats de la grande Révolution n'essayèrent même pas de mettre tout à fait en colère, et chez qui il n'y eut pas d'inventaire au moment de la séparation de l'Eglise et de l'Etat). Il leur faut hurler, casser des carreaux ou des têtes de gendarme à coups de bouteille, et s'enivrer, et monter planter un jour d'émeute le drapeau rouge au premier étage de la préfecture maritime. Ils sont plutôt communistes, parce qu'il n'y a rien de plus violent à choisir sur le tableau des partis, et ils sont sensibles à l'éloquence du premier venu, même s'il a une auto et s'il est élégant. « Il parle bien », ils le suivront. Incapables de discipline et braillards avant tout ! Je me souviens de l'enterrement d'un ouvrier du port, blessé pendant les jours d'émeute de 1935. Une foule d'ouvriers étaient là, silencieux, graves, dignes, et tous en bleu de chauffe. Dieu sait ce que pourrait donner l'ouvrier de Brest avec son tempérament, si seulement on lui fournissait de quoi satisfaire son enthousiasme.

J'en ai connu un qui, un samedi soir qu'il était ivre, se fit convertir au protestantisme par un grand pasteur glabre en haut-de-forme, dans un débit de la Grande-Rue. Il chanta dans les rues « C'est un rempart que notre Dieu », et se mit à vendre des Bibles à cinquante centimes pièce. Et celui-là qui se mit à écrire des drames sur les chaudronniers et les étoiles, les charrues et les marteaux, des drames qu'il jouait lui tout seul dans le restaurant où il mangeait. Personne n'avait le courage de les écouter jusqu'au bout, mais lui ne passait-il pas ses nuits à noircir des pages ? Je ne dis pas que c'est seulement chez les ouvriers de Brest que l'on trouve cette sorte d'êtres un peu fous, qui vivent sans doute pour rappeler aux autres qu'il ne s'agit pas seulement de manger, boire et dormir dans ce bas-monde. Il y avait une fois une bonne sœur de Recouvrance qui avait si mauvais caractère et faisait tant de commérages et se plaignait tant de la nourriture qu'on l'envoya à Madrid pour la punir. Et ce fut elle qui sauva le couvent, l'argent, les bonnes sœurs et les élèves, et fit passer tout le monde en France, grâce à des discours aux miliciens, et un peu de courage, sans doute. Mais elle raconta si souvent ses aventures à la Maison-Mère, que les autorités, lassées, la renvoyèrent au secours des autres couvents espagnols de l'Ordre. Elle partit en grognant, et personne ne sait ce qu'elle est devenue. Elle avait toujours dit qu'elle aurait aimé mourir martyre de bonne heure, parce qu'elle ne se sentait pas de force à attendre le ciel soixante-dix ou quatre-vingts ans. Mais peut-être la verra-t-on revenir, un jour, à Recouvrance, à moins qu'on ne l'ait fusillée là-bas, et personne ne saura jamais les belles paroles courageuses qu'elle aura dites avant de tomber.

V. — Les femmes.

Les femmes brestoises ne sont peut-être pas toutes des héroïnes. ou des êtres admirables comme Marie Lenéru. dont on a donné le nom à une petite, toute petite rue, non loin de la gare. — mais ce sont, la plupart du temps, des femmes heureuses. — qui en sont encore à croire que les chômeurs sont des paresseux, et qui n'ont pas besoin de tricher sur les comptes de la maison, puisque leur mari est en Chine ou à Toulon. Quant aux femmes des ouvriers du port, il y a longtemps qu'elles ont pris la direction de la barque familiale, selon toutes les apparences. Quel est l'intrépide qui aimerait à se faire traiter de « Jeannette » par une épouse brestoise bien dégourdie, en demandant pourquoi on a tout le temps des souliers neufs et pourquoi on va à Monoprix tous les seconds jours ?

Tous les après-midis, surtout en hiver, on va boire du café ici ou

là, du café frais sortant d'une « grecque » fumante, et servi avec du pain-casserole

grassement beurré, et des petits gâteaux secs de la coopérative.

— Du

pain-beurre tu auras, mon cœur ?

— Je veux la limonade !

— Attends tiens,

je vais te mettre du vin dans l'eau, mignon.

— Je veux la limonade !

—

Maleine, va chercher la limonade pour petit Charlot, donc !

— Çui-là, c'est

un, alors, quand il a mis quelque chose dans sa tête, c'est pas dans ses pieds.

On parle de tout, de la Marine et du linge, de la tante Catherine qui fut célébre pour avoir mangé une douzaine d'œufs crus à la file et pour avoir l'habitude de réciter son chapelet en se promenant, alors qu'il est plus naturel de tricoter des bas ; et du tonton Jean-Marie, qui était un vrai luron des pompes funèbres et qui laissa, un jour de premier de l'an, tomber un cercueil dans un escalier ; et du mari de la moule d'à côté, qui est obligé de manger un hareng saur tous les soirs parce que madame vient de Boulogne, où son père pêchait le hareng.

Mais a-t-on seulement des petits sujets de conversation ? Pas du tout. On peut aussi parler du Japon, et du ministre de la Marine, qui est un grand nigaud, de l'avis d'un tel, et des promotions, et de l'Ecole de Maistrance.

C'est Mac Orlan, je crois, qui a dit qu'on ne venait pas à Brest pour montrer l'élégance d'une robe. Et, en effet, qu'on y vienne donc humblement, dans l'attente d'une élégance plus parfait, — du moins au goût de Brest, qui n'a peur que d'une chose, de la confection. Il faut voir comment on s'habille à Brest, avec quels tissus de luxe, suivant une mode un peu différente de celle de Paris, un peu plus osée et beaucoup plus multicolore Et on a du neuf à Pâques et à la Toussaint, et du neuf entre temps, parce que c'est la sainte habitude.

Quant aux personnes qui ont choisi comme métier la distraction des marins et officiers, elles sont, un peu comme partout, peintes en couleurs voyantes et habillées de noir, de préférence. Petites alliées, fumeuses d'opium, grandes traditions soi-disant défuntes, beautés fanées, — et le reste. On connaît les rengaines au sujet des femmes des ports. Se taire là-dessus ? Ou dire de romantiques bêtises ? Elles me rappellent une mendiante avec qui j'ai mangé un jour auprès d'une fontaine de Plougastel. Ce qui la fatiguait le plus dans son métier de mendiante, ce n'était ni de marcher sous la pluie, ni de coucher dans les fossés, c'était de loger chez des gens charitables et de perdre beaucoup de temps à les remercier et à les écouter respectueusement quand ils parlaient d'eux-mêmes et de leur famille, et à leur faire des compliments pour ceci et cela. Je ne voudrais pas faire de compliments à un un jeune coq d'enseigne de vaisseau, tout fier de ses galons et de sa jeunesse, — ou à un premier-maître gonflé de vin rouge et de vanité. Mon Dieu, mon Dieu, où sont les cinq soeurs aux yeux noirs qui s'en allaient chaque soir, en bande disciplinée, et qui finirent par acheter un hôtel avec leurs économies ? Où est celle qui épousa un bossu et le noya dans une baignoire ? Où sont les deux petites Marie qui étaient cousines et tombaient souvent en faiblesse quand elles ne savaient pas leurs leçons ? Elles n'avaient guère d'esprit, sinon réunies. Où sont-elles ? Où sont leurs beaux tailleurs tout blancs ? La Ballade des dames de la Marine, que personne n'écrivit, la ballade des petites filles sages qui furent mangées par le loup parce qu'elles voulaient de belles robes neuves une fois par mois.

VI — Brest aux dents d'or.

Faut-il demander aux professeurs et instituteurs de Brest s'ils aiment beaucoup leurs élèves ? On dit que c'est l'air de la mer qui excite les enfants et les fait bavarder. Ce qu'il y a de certain, c'est que rien ne nous étonnait davantage, à l'école autrefois, que de lire La Semaine de Suzette tous les mardis. On ne comprenait pas. Nous autres, nous faisions toujours des impairs, disaient les maîtresses, nous n'étions pas convenables et gentils et bien élevés. Et quand la petite cousine parisienne arrivait nous scandaliser une fois par an avec ses bras nus et ses robes courtes, les parents brestois béaient d'admiration parce qu'elle récitait et chantait « en faisant des gestes ». Mais la Jacqueline, quand on jouait à l'école, ne savait même pas ce qu'avait fait Colbert nous, au milieu de la soupe, nous disions : « Pose-nous des questions de géographie, papa », — ou bien « demande-nous à quoi sert l'ammoniaque ? ».

Songez que les enfants brestois sont d'une intelligence telle, que si, par hasard, une hécatombe en fauche plus de la moitié au baccalauréat, les parents brestois se réunissent, se consultent, et écrivent à Monsieur le Recteur de l'Université de Rennes qu'il ne faut pas penser que Brest supportera de gaieté de cœur une pareille avanie. — il y a eu erreur, pour ne pas dire complot contre la ville.

Les enfants de Brest ne seront jamais vomis par Dieu pour cause de tiédeur, car ils ont au moins sept langues dans la bouche (et ils ne les tournent même pas une fois avant de parler), et une dizaine de bras et de jambes à la mode des déesses hindoues. Mais hélas pour eux, leur âge d'or est passé.

Il vint en 1918, avec les Américains, brusquement et joyeusement. On mangeait des pastilles de Boston à la menthe, et du chocolat aux noisettes: on mâchait du « chien-chien-gomme » noir et blanc et, quelquefois, on en fourrait dans les cheveux de la voisine qui ne pouvait s'en débarrasser qu'à l'aide de ciseaux, — le bâton blanc valait deux sous, le bâton noir un sou. On regardait un soldat américain, avec des yeux ronds, manger du pain-beurre avec de la confiture et du saucisson — et, si un nègre apparaissait à l'horizon, on s'enfuyait par un chemin de traverse. Après un bon déjeuner, on guettait un train en partance, pour mendier des biscuits, et bien sûr que les grands Américains avaient pitié de nous. Mais nous avions peut-être un peu pitié d'eux quand ils osaient prendre à poignées des billets bleus avant de les fourrer au fond de leurs poches. Les débits s'appelaient : Buvette Lincoln, Débit Wilson, L'Amérique. On fit à Wilson lui-même une ovation sensationnelle quand il s'embarqua à Brest pour les Etats-Unis, et on avait de l'enthousiasme plein le cœur, de vivre dans une ville qui avait poussé en quelques mois comme n'importe quel Chicago, et qui était si pleine de chansons et de cris et de camions et d'argent, tout à coup. Il me suffit maintenant d'entendre cette chanson : Way, way, there is a way, pour retrouver aussitôt les paroles idiotes par lesquelles nous avions remplacé l'anglais incompréhensible, et en même temps, toute cette atmosphère pittoresque de la fin d'une guerre qui était restée jusque-là si lointaine et si pareille à un moloch invisible et d'autant plus effrayant.

A quoi pensent maintenant les enfants de Brest ? Mais quand on n'en fait plus partie... On voudrait leur souhaiter de réussir à faire de Brest la grande ville, la grande personnalité qu'elle aurait dû devenir dans le monde occidental. Car, en somme, cette tristesse, cet ennui qui pèsent quelquefois sur Brest, ils ne viennent pas de la pluie, ou du vent, ou des hautes maisons grises. Ils viennent seulement de ces rêves emprisonnés entre les pierres comme des giroflées fanées, de tous ces désirs irréalisés, de tous les échecs qui ont étouffé Brest. Ceux qui abordèrent dans la clarté de cette rade, ceux qui bâtirent ce château, ceux qui veillèrent sur les pauvres maisons de la ville naissante, du haut des tours, ceux-là qui élevèrent le port de guerre dans la chambre de la Penfeld, ils avaient en eux-mêmes la vision plus ou moins claire d'une ville noble et travailleuse, d'une ville grande.

Brest est là, honteuse d'avoir manqué sa destinée, malheureuse d'avoir échoué et d'avoir à traîner une petite vie sans gloire. Manqué sa destinée Allons donc, on ne sait jamais.

(Catherine Beauchamp, 1938).

© Copyright - Tous droits réservés.