|

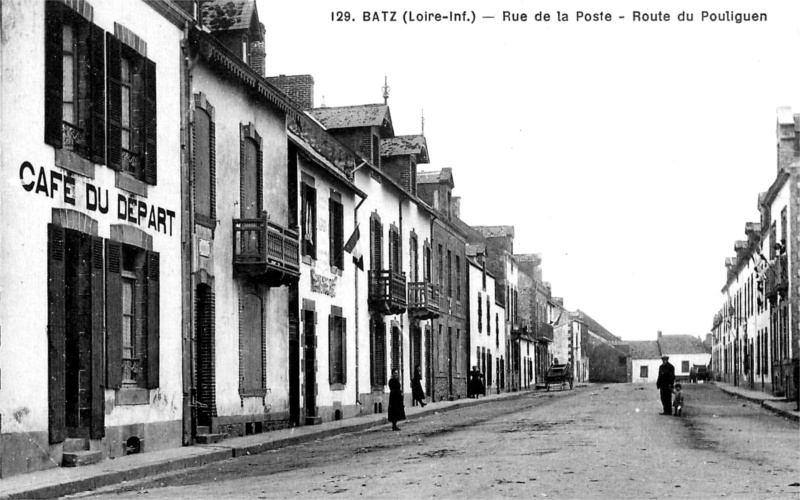

Bienvenue chez les Batziens |

BATZ-SUR-MER |

Retour page d'accueil Retour Canton du Croisic

La commune

de Batz-sur-Mer ( |

ETYMOLOGIE et HISTOIRE de BATZ-SUR-MER

Batz (-sur-Mer) est semble-t-il soit d'origine celtique, soit d'origine latine "bassa" (basse). On trouve dans les archives, à partir du IXème siècle, les dénominations d'Isle-de-Baas, Baf, Baz ou Bath Wenran. L'histoire de Batz et de ses origines se fond dans celle de l'île de Batz, citée dans les documents médiévaux. Cette île ou plutôt presqu'île est à considérer en premier lieu comme une unité territoriale comprenant Le Croisic, Batz et Le Pouliguen, soit aujourd'hui le canton du Croisic.

Le nom de Batz est mentionné une première fois vers 840 dans les miracles de saint Philibert (écrits par le moine Ermentaire) qui évoquent l'existence d'une église. Une saline de "l'insula Baf" est donnée à l'abbaye de Redon en 854, une autre l'année suivante, dans l'île dite "Baf Montroï".

Aux dires de Strabon, l'île de Batz-sur-Mer aurait été jadis "habitée par des femmes Samnites, prêtresses en délire d'une "religion bacchique", d'où les hommes étaient exclus".

Au Xème siècle (entre 944 et 952), après les invasions scandinaves, la totalité de l'île de Batz (insula quae nominatur Bath Uuenran) est donnée par le duc Alain Barbe-Torte (Alain II) à l'abbé Jean, supérieur de l'abbaye de Landévennec. Pasqueten, frère d'Alain le Grand, fait des donations aux moines de l'abbaye de Redon. Vers 945, les moines édifient un prieuré sous le patronage de saint Guénolé, fondateur et premier abbé de Landévennec. Les moines apportent le culte de leur fondateur, saint Guénolé, qui remplace les saints patrons d'origine saint Cyr et sainte Julitte. Le prieuré est encore mentionné au XVIème siècle. Batz devait demeurer prieuré conventuel de Landévennec jusqu'à la Révolution, mais en principe du moins, car si jusqu'au XVIème siècle la présence de quelques religieux est attestée, après les troubles de la Ligue et la ruine de l'abbaye, l'abbé se contente d'y nommer un "vicaire perpétuel", droit qui dès 1660, lui est contesté, au profit de l'évêque de Nantes. La paroisse primitive de Batz englobait jadis Le Croisic et Le Pouliguen. Batz restera jusqu'en 1783 le chef-lieu paroissial et ecclésiastique de l'île tout entière, c'est-à-dire du Croisic et du Pouliguen qui n'était qu'une simple trève de Batz. C'est Guillaume Macay, prieur de Batz, qui bénit l'église Saint-Nicolas du Pouliguen en 1626.

![]() Le

général de la paroisse de Batz (1732-1738).

Le

général de la paroisse de Batz (1732-1738).

Jusqu'en 1763, le bourg de Batz(-sur-Mer) rassemble dans ses villages (Kervalet, Kermoison, Roffiat et Trégaté) la majeure partie de la population paludière. L'appellation Batz-sur-Mer est choisie en 1931. C'est en 1854 que Le Pouliguen se détache de Batz-sur-Mer.

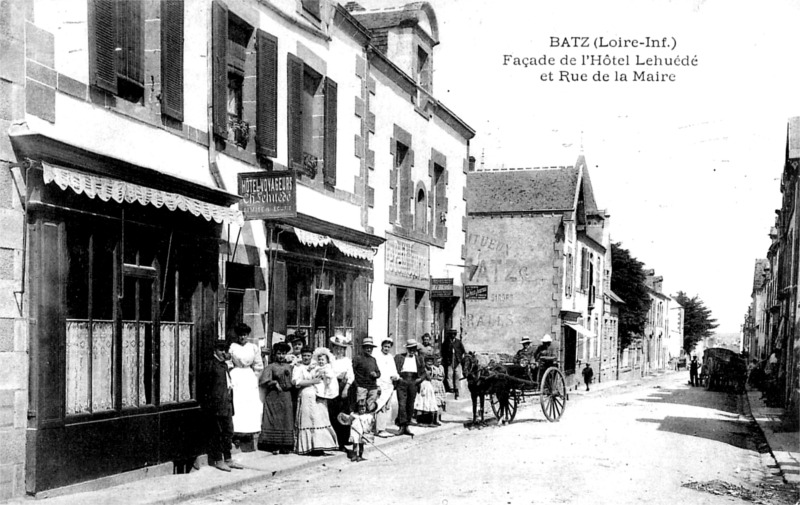

Note 1 : les principales anciennes familles de Batz-sur-Mer sont les Aubrée, Bauchot, Bloyet, Brouard, Charault, Goupil de Mesmé, Miquel de Beaulieu, Raphael, Tartoué, Lemerle, Le Roux, Forget, Gaudin. Les gros villages autour de Batz-sur-Mer sont : Kervalet, Roffiat, Trégaté, Kermoisan et Kerbouchard. En 1515, on relève sur les registres d'état civil les noms de quelques vieilles familles de Batz-sur-Mer : Brohand, Le Callo, Lehuédé, Le Breton, Le Gal et Leblanc.

Note 2 : liste non exhaustive des maires de la commune de Batz-sur-Mer : Noël Brouard (de 1793 à 1800), Renée Aubrée (de 1800 à 1804), Le Roux, René Monfort, Bloyet, Le Blanc (de 1822 à 1834), Jacques Gambert, Yves Bellamy, Jean Lehuédé, Guillaume Bertrand, Gabriel Le Gal, Saffré, Charles Lehuédé, Le Gars (1871 à 1888), Lehuédé, Le Callo, J.B. Bertrand, Vauvert, Xavier Cavalin, Charles Lehuédé, Le Callo, André Bertrand, Désiré Guitton, Barbin, Pierre Fréour, Chollet, Bourdic.

Note 3 : liste non exhaustive des villages de Batz-sur-Mer : Kerdour, Kervalet, Kerdréan, Kerlaun, Penker, Trégaté, Pradvelin, Skall, Manerik, Govelle. Le maître d'école du bourg de Batz, en 1782, se nommait Jacques Le Huédé (Archives départementales, E1436).

![]()

PATRIMOINE de BATZ-SUR-MER

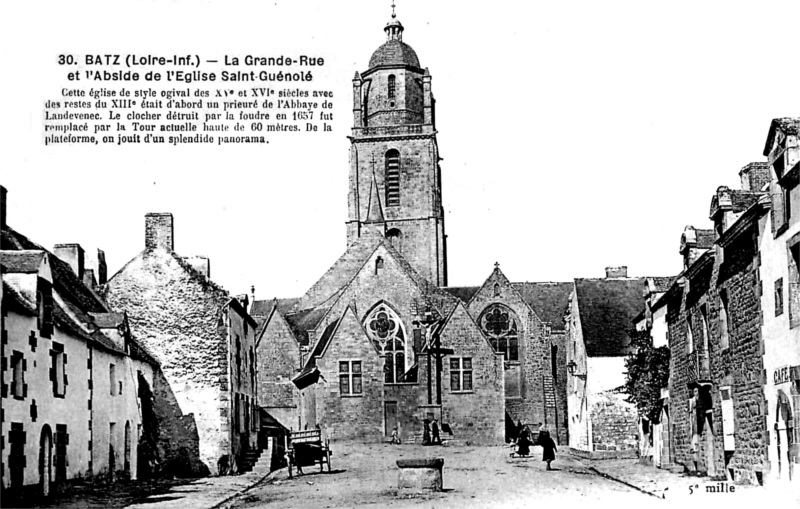

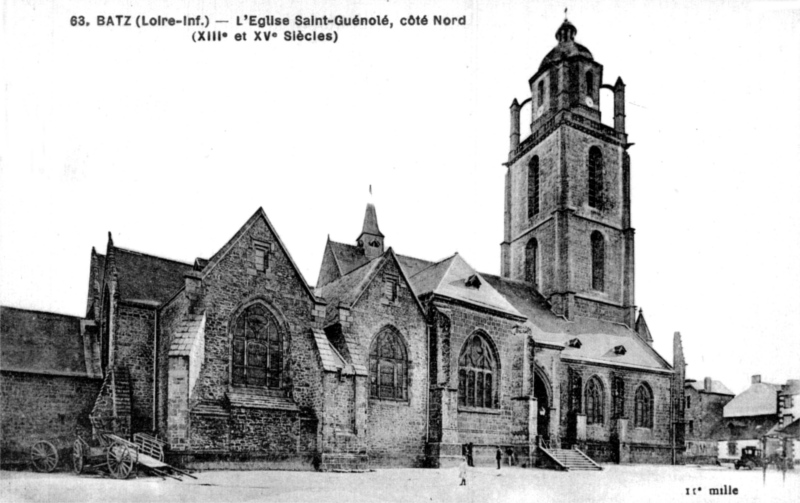

![]() l'église

Saint-Guénolé (XV-XVII-XIXème siècle), située place du Garnal. Elle

porte le nom de saint Guénolé, moine fondateur de l'Abbaye de Landévennec

en 485 dans la presqu'île de Crozon en Finistère. Il s'agit d'un don

d'Alain Barbetorte à l'abbé Jean de Landévennec, au Xème siècle, depuis

lors prieuré conventuel de l'abbaye, avec présence de quelques moines. Le prieuré fondé au Xème

siècle est établi, semble-t-il, près d'un ancien sanctuaire dédié à

saint Cyr et à sainte Julitte. L'église actuelle porte trace de nombreux

agrandissements et remaniements depuis les XII-XIIIème siècle. Les moines édifient une église vers le

XIIIème siècle. L'église est reconstruite vers 1400 et 1428, date à

laquelle la nef est rebâtie. La voûte lambrissée, ses bas-côtés voûtes

et le transept datent de 1460 environ. Les parties Nord sont remaniées au

XIXème siècle. Le porche ouest date du XVème siècle. Le porche nord est

l'une des plus vieilles parties de l'ancienne église de Batz-sur-Mer, de

style ogival et datée de la fin du XVème siècle : on le nomme porche de

Garnal (mot breton signifiant cimetière). Le porche du Garnal

s'ouvrait jadis sur le cimetière : des bancs de pierre permettaient aux

vieillards de s'asseoir en attendant les offices. C'est une oeuvre de

caractère avec le dais gothique de pierres sculptées et de guirlandes de

granit, avec ses fermes nervures, ses chapiteaux ouvragés, ses colonnes

armées de noeuds et ses bancs de granit. Dans la niche du trumeau de la porte d'entrée, on

vénérait jadis une statue en bois représentant la Vierge Marie. L'intérieur de l'église

comprend trois nefs. Dans le bas-côté du nord les clefs de voûte sont

curieuses : un château-fort, les armes des Le Pourceau de Tréméac, un

cochon qui joue du biniou, un homme nu dévoré par les sept péchés

capitaux. La tour, élevée à 70 mètres au-dessus du niveau de la mer, est édifiée de

1658 à 1677, et remplace une ancienne flèche en bois couverte d'ardoises.

Détruite par la foudre une première fois le 11 juin 1603, et de nouveau le

17 juillet 1657, elle est reconstruite en pierre de taille par René

Allaire. En 1685, une cloche appelée "Renée" annonçait l'office

aux paludiers sur le marais. En 1738, deux autres cloches sont ajoutées.

Toutes les trois cloches sont brisées par les Révolutionnaires en 1793.

Aujourd'hui le carillon du gros bourdon et les quatre cloches de la tour de

l'église saint Guénolé sonnent encore les joies et malheurs de la

population paludière. La nouvelle tour (XVIIème siècle), haute de 57 mètres,

domine le marais salant : elle est terminée en 1677 par Jean Haurée. Elle a longtemps servi d'amer aux pêcheurs et aux

marins. L'édification de cet imposant ouvrage en pierres de taille fut

financée par la levée d'un impôt spécial, le "billot" de six

deniers par pot de vin vendu au détail sur la paroisse. Le cimetière qui

bordait l'église au Nord a été désaffecté au XIXème siècle. Les

portes sculptées de la sacristie sont contemporaines de Louis XIV. Les

boiseries sont l'œuvre, semble-t-il, de Hupel (le buffet des grandes

orgues, la chaire datée de 1682, les retables des autels et la balustrade

des chœurs). Le tombeau vénéré d'un chapelain de Pouliguen, Georges Hervé,

sieur Dupuyt, se trouve sous le vitrail du Baptême des Saxons, devant

l'autel Saint-Jean. Ce dernier est décédé en odeur de sainteté le 13

octobre 1724. La porte Saint-Jean est une ouverture fort ancienne dans le côté

Est du transept. Une partie du transept date du XXème siècle et remplace

un vieux mur du Xème siècle, sur lequel s'appuyait la toiture d'une

ancienne dépendance du Prieuré et qui menaçait ruine. Si les voûtes sont

neuves, il n'en va pas de même du mur et des piliers sur lesquels elles

s'appuient. D'importants vestiges se voient encore dans le mur ou les

piliers du collatéral Sud. On y distingue une crédence bouchée et la

trace d'une porte obstruée (dans le mur de la troisième travée). Au

dessus du baptistère, entouré d'anges, un fragment de tableau (peinture

sur bois) représente le Père Eternel et le Saint-Esprit. Certains piliers

de la nef centrale sont entaillés du côté Ouest : il s'agit de

l'emplacement des anciens autels votifs avec fondation de messes. La représentation

des "Péchés Capitaux" date du XVème siècle. L'enfeu situé

dans la muraille, près de l'autel latéral du chevet, est celui des Prieurs

de Batz-sur-Mer, religieux bénédictins venus de l'abbaye de Landévennec

et qui par suite d'une donation du duc Alain Barbe-Torte desservirent la

paroisse de l'an 945 à 1660. Un peu plus loin, on trouve l'enfeu des

seigneurs de Kerbouchard qui est situé dans la chapelle Notre-Dame du

Rosaire et qui date du XVème siècle. La statue de saint Adrien (découverte dans

un enfeu de la chapelle Notre-Dame du Mûrier) date du XVème siècle. La

statue en bois de Notre-Dame du Précieux Sang (qui provient de la chapelle

Notre-Dame du Mûrier) date du XVIème siècle : elle était primitivement

placée à l'entrée du porche du Garnal. La statue en bois de saint

Guénolé date du XVIIème siècle. La peinture intitulée "le

pape Nicolas V au caveau de saint François d'Assise" date du XVIIème

siècle. Le retable du maître-autel date de 1677-1763 (le maître-autel en

marbre situé au milieu de la nef a été acheté au XVIIIème siècle par

Fleury, Riallant, Guibert et Audrain). Il est supporté par six colonnes de marbre de différentes couleurs, avec

bases et chapiteaux corinthiens dorés, encadrant les statues de saint Guénolé

(abbé mitré, avec crosse et livre fermé), saint Paul avec le glaive, saint Michel

terrassant le diable en chaîne, et saint Jean l'Evangéliste. L'autel est

couronné par un calvaire avec sa croix massive, son Christ majestueux en

bois doré, et ses deux statues de la Vierge et de saint Jean. Le maître-autel

date de 1677, mais l'autel proprement dit date de 1763. Cet autel comporte

des bas-reliefs dorés, deux tabernacles superposés surmontés eux-mêmes

d'une tour que domine un Christ triomphant, de nombreuses colonnettes sculptées,

de balustres, de statuettes d'anges présentant l'instrument de la Passion,

de saints honorés à l'île de Batz-sur-Mer et des panneaux reliquaires où

s'épanouissent parmi les guirlandes de feuillage, des liserons, pâquerettes et

roses, acanthes et chardons bleus. En 1763, un second

retable en bois doré est placé devant le premier. On trouve des

reliquaires à droite et à gauche du retable du maître-autel : à droite,

reliques de saint Corentin, saint Guénolé et saint Guéthénoc, à gauche,

reliques de saint Ronan, saint Pol Aurélien et saint Hervé. Les stalles et la clôture

du chœur datent du XVIIème siècle. La porte, œuvre du sculpteur Huppel,

date de 1682. L'orgue, qui date du XVIIème siècle, est restauré en 1929

par la maison Gloton-Debierre (pour la somme de 50 000 F de l'époque) : le buffet d'orgue date de 1731 et l'ensemble

est surmonté par une statue de saint Michel. Les

grandes orgues de 1731 (oeuvre de Nyssen, élève de François Henri

Clicquot) avaient remplacé d'autres orgues qui existaient déjà

au XVIIème siècle et en 1428, lors de la consécration de l'église. Elles sont logées dans un

buffet en chêne sculpté et sont composées de 17 jeux, avec 20 registres,

se jouant sur deux claviers. Les tuyaux (bois et métal) sont au nombre de

1174. L'orgue est inauguré sous la présidence de Monseigneur l'Evêque de

Nantes, le 12 août 1928. Le 13 juillet 1973, l'orgue est nettoyé, révisé

et accordé par la maison Renaud-Bouvet de Nantes pour la somme de 11 407, 20 F. Le retable de Saint-François

d'Assise date du XVIIIème siècle, mais l'autel est daté de 1478. Le retable de Saint-Jean-Baptiste,

situé à la droite du choeur, date du XVIIIème siècle : deux statues de Sainte Anne et de Saint Jean-Baptiste

encadrent un tableau représentant le baptême de Notre Seigneur. Les fenêtres toutes gothiques ont des verrières

posées par les différents recteurs du XIXème siècle : Fardel, Charbonnier, Séroux,

Dalibert, Mahé, Maugast. On y trouve une scène représentant Jeanne d'Arc

à Chinon. Le vitrail de saint Guénolé et de la Vierge, œuvre du maître

verrier François Gérard, date de 1886. L'ex-voto Notre-Dame de

l'Assomption, en bois polychrome, date du XIXème siècle. Le collatéral

Sud (côté épître) porte encore le nom de la nef des Chouans ;

l'église

Saint-Guénolé (XV-XVII-XIXème siècle), située place du Garnal. Elle

porte le nom de saint Guénolé, moine fondateur de l'Abbaye de Landévennec

en 485 dans la presqu'île de Crozon en Finistère. Il s'agit d'un don

d'Alain Barbetorte à l'abbé Jean de Landévennec, au Xème siècle, depuis

lors prieuré conventuel de l'abbaye, avec présence de quelques moines. Le prieuré fondé au Xème

siècle est établi, semble-t-il, près d'un ancien sanctuaire dédié à

saint Cyr et à sainte Julitte. L'église actuelle porte trace de nombreux

agrandissements et remaniements depuis les XII-XIIIème siècle. Les moines édifient une église vers le

XIIIème siècle. L'église est reconstruite vers 1400 et 1428, date à

laquelle la nef est rebâtie. La voûte lambrissée, ses bas-côtés voûtes

et le transept datent de 1460 environ. Les parties Nord sont remaniées au

XIXème siècle. Le porche ouest date du XVème siècle. Le porche nord est

l'une des plus vieilles parties de l'ancienne église de Batz-sur-Mer, de

style ogival et datée de la fin du XVème siècle : on le nomme porche de

Garnal (mot breton signifiant cimetière). Le porche du Garnal

s'ouvrait jadis sur le cimetière : des bancs de pierre permettaient aux

vieillards de s'asseoir en attendant les offices. C'est une oeuvre de

caractère avec le dais gothique de pierres sculptées et de guirlandes de

granit, avec ses fermes nervures, ses chapiteaux ouvragés, ses colonnes

armées de noeuds et ses bancs de granit. Dans la niche du trumeau de la porte d'entrée, on

vénérait jadis une statue en bois représentant la Vierge Marie. L'intérieur de l'église

comprend trois nefs. Dans le bas-côté du nord les clefs de voûte sont

curieuses : un château-fort, les armes des Le Pourceau de Tréméac, un

cochon qui joue du biniou, un homme nu dévoré par les sept péchés

capitaux. La tour, élevée à 70 mètres au-dessus du niveau de la mer, est édifiée de

1658 à 1677, et remplace une ancienne flèche en bois couverte d'ardoises.

Détruite par la foudre une première fois le 11 juin 1603, et de nouveau le

17 juillet 1657, elle est reconstruite en pierre de taille par René

Allaire. En 1685, une cloche appelée "Renée" annonçait l'office

aux paludiers sur le marais. En 1738, deux autres cloches sont ajoutées.

Toutes les trois cloches sont brisées par les Révolutionnaires en 1793.

Aujourd'hui le carillon du gros bourdon et les quatre cloches de la tour de

l'église saint Guénolé sonnent encore les joies et malheurs de la

population paludière. La nouvelle tour (XVIIème siècle), haute de 57 mètres,

domine le marais salant : elle est terminée en 1677 par Jean Haurée. Elle a longtemps servi d'amer aux pêcheurs et aux

marins. L'édification de cet imposant ouvrage en pierres de taille fut

financée par la levée d'un impôt spécial, le "billot" de six

deniers par pot de vin vendu au détail sur la paroisse. Le cimetière qui

bordait l'église au Nord a été désaffecté au XIXème siècle. Les

portes sculptées de la sacristie sont contemporaines de Louis XIV. Les

boiseries sont l'œuvre, semble-t-il, de Hupel (le buffet des grandes

orgues, la chaire datée de 1682, les retables des autels et la balustrade

des chœurs). Le tombeau vénéré d'un chapelain de Pouliguen, Georges Hervé,

sieur Dupuyt, se trouve sous le vitrail du Baptême des Saxons, devant

l'autel Saint-Jean. Ce dernier est décédé en odeur de sainteté le 13

octobre 1724. La porte Saint-Jean est une ouverture fort ancienne dans le côté

Est du transept. Une partie du transept date du XXème siècle et remplace

un vieux mur du Xème siècle, sur lequel s'appuyait la toiture d'une

ancienne dépendance du Prieuré et qui menaçait ruine. Si les voûtes sont

neuves, il n'en va pas de même du mur et des piliers sur lesquels elles

s'appuient. D'importants vestiges se voient encore dans le mur ou les

piliers du collatéral Sud. On y distingue une crédence bouchée et la

trace d'une porte obstruée (dans le mur de la troisième travée). Au

dessus du baptistère, entouré d'anges, un fragment de tableau (peinture

sur bois) représente le Père Eternel et le Saint-Esprit. Certains piliers

de la nef centrale sont entaillés du côté Ouest : il s'agit de

l'emplacement des anciens autels votifs avec fondation de messes. La représentation

des "Péchés Capitaux" date du XVème siècle. L'enfeu situé

dans la muraille, près de l'autel latéral du chevet, est celui des Prieurs

de Batz-sur-Mer, religieux bénédictins venus de l'abbaye de Landévennec

et qui par suite d'une donation du duc Alain Barbe-Torte desservirent la

paroisse de l'an 945 à 1660. Un peu plus loin, on trouve l'enfeu des

seigneurs de Kerbouchard qui est situé dans la chapelle Notre-Dame du

Rosaire et qui date du XVème siècle. La statue de saint Adrien (découverte dans

un enfeu de la chapelle Notre-Dame du Mûrier) date du XVème siècle. La

statue en bois de Notre-Dame du Précieux Sang (qui provient de la chapelle

Notre-Dame du Mûrier) date du XVIème siècle : elle était primitivement

placée à l'entrée du porche du Garnal. La statue en bois de saint

Guénolé date du XVIIème siècle. La peinture intitulée "le

pape Nicolas V au caveau de saint François d'Assise" date du XVIIème

siècle. Le retable du maître-autel date de 1677-1763 (le maître-autel en

marbre situé au milieu de la nef a été acheté au XVIIIème siècle par

Fleury, Riallant, Guibert et Audrain). Il est supporté par six colonnes de marbre de différentes couleurs, avec

bases et chapiteaux corinthiens dorés, encadrant les statues de saint Guénolé

(abbé mitré, avec crosse et livre fermé), saint Paul avec le glaive, saint Michel

terrassant le diable en chaîne, et saint Jean l'Evangéliste. L'autel est

couronné par un calvaire avec sa croix massive, son Christ majestueux en

bois doré, et ses deux statues de la Vierge et de saint Jean. Le maître-autel

date de 1677, mais l'autel proprement dit date de 1763. Cet autel comporte

des bas-reliefs dorés, deux tabernacles superposés surmontés eux-mêmes

d'une tour que domine un Christ triomphant, de nombreuses colonnettes sculptées,

de balustres, de statuettes d'anges présentant l'instrument de la Passion,

de saints honorés à l'île de Batz-sur-Mer et des panneaux reliquaires où

s'épanouissent parmi les guirlandes de feuillage, des liserons, pâquerettes et

roses, acanthes et chardons bleus. En 1763, un second

retable en bois doré est placé devant le premier. On trouve des

reliquaires à droite et à gauche du retable du maître-autel : à droite,

reliques de saint Corentin, saint Guénolé et saint Guéthénoc, à gauche,

reliques de saint Ronan, saint Pol Aurélien et saint Hervé. Les stalles et la clôture

du chœur datent du XVIIème siècle. La porte, œuvre du sculpteur Huppel,

date de 1682. L'orgue, qui date du XVIIème siècle, est restauré en 1929

par la maison Gloton-Debierre (pour la somme de 50 000 F de l'époque) : le buffet d'orgue date de 1731 et l'ensemble

est surmonté par une statue de saint Michel. Les

grandes orgues de 1731 (oeuvre de Nyssen, élève de François Henri

Clicquot) avaient remplacé d'autres orgues qui existaient déjà

au XVIIème siècle et en 1428, lors de la consécration de l'église. Elles sont logées dans un

buffet en chêne sculpté et sont composées de 17 jeux, avec 20 registres,

se jouant sur deux claviers. Les tuyaux (bois et métal) sont au nombre de

1174. L'orgue est inauguré sous la présidence de Monseigneur l'Evêque de

Nantes, le 12 août 1928. Le 13 juillet 1973, l'orgue est nettoyé, révisé

et accordé par la maison Renaud-Bouvet de Nantes pour la somme de 11 407, 20 F. Le retable de Saint-François

d'Assise date du XVIIIème siècle, mais l'autel est daté de 1478. Le retable de Saint-Jean-Baptiste,

situé à la droite du choeur, date du XVIIIème siècle : deux statues de Sainte Anne et de Saint Jean-Baptiste

encadrent un tableau représentant le baptême de Notre Seigneur. Les fenêtres toutes gothiques ont des verrières

posées par les différents recteurs du XIXème siècle : Fardel, Charbonnier, Séroux,

Dalibert, Mahé, Maugast. On y trouve une scène représentant Jeanne d'Arc

à Chinon. Le vitrail de saint Guénolé et de la Vierge, œuvre du maître

verrier François Gérard, date de 1886. L'ex-voto Notre-Dame de

l'Assomption, en bois polychrome, date du XIXème siècle. Le collatéral

Sud (côté épître) porte encore le nom de la nef des Chouans ;

voir

![]() "L'église

de Saint-Guenolé de Batz-sur-Mer"

"L'église

de Saint-Guenolé de Batz-sur-Mer"

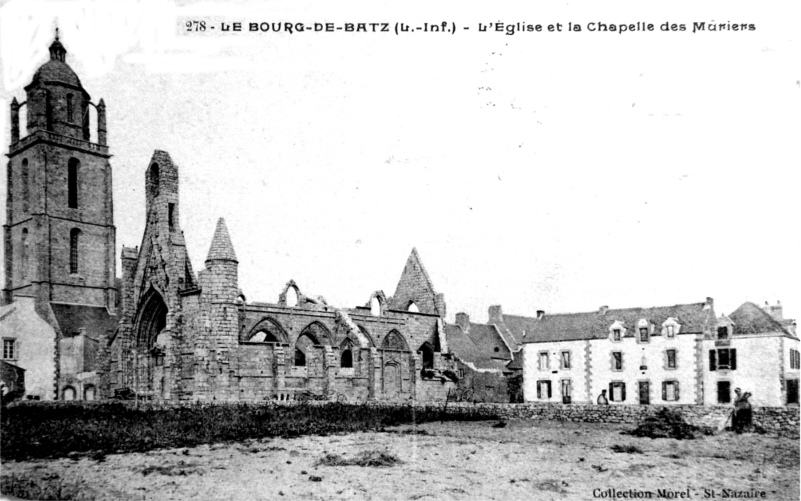

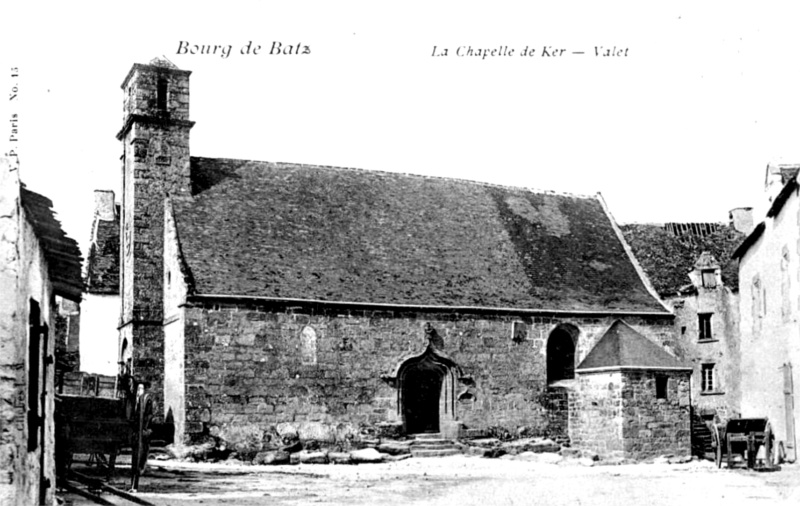

![]() les

vestiges du prieuré (vers le XVème siècle), situés rue Maupertuis. Le

prieuré de Batz-sur-Mer est fondé en 945 par les moines de l'abbaye de

Landévennec. Les bâtiments étaient situés au sud de l'église ;

les

vestiges du prieuré (vers le XVème siècle), situés rue Maupertuis. Le

prieuré de Batz-sur-Mer est fondé en 945 par les moines de l'abbaye de

Landévennec. Les bâtiments étaient situés au sud de l'église ;

![]() la

chapelle Saint-Marc-de-Kervalet (XVème siècle - 1790). Construite au

XVème siècle sur un rocher émergeant des marais, la chapelle

Saint-Marc est située au centre du village de Kervalet. On y retrouve les

principales caractéristiques du XVème siècle breton : voûte en nef

renversée, poutre de gloire portant le crucifix, chevet plat contrebuté

par des contreforts surmontés de gargouille. Sur la façade méridionale,

on découvre une belle porte gothique dont les voussures portent en leur

sommet une vierge à l'Enfant. Tout à côté, une vieille croix rustique a

été dressée en 1925, au-dessus de laquelle on peut voir un cadran solaire

en schiste de 1693. En 1442, le pape accorde deux ans d'indulgences, favorisant

les dons en argent. En 1790, l'édification du clocher a peut-être été

l'occasion d'un raccourcissement de la nef qui a nui à son caractère et à

son harmonie. La chapelle, dédiée aux quatre évangélistes, est dotée

d'un campanile en 1790. Sur l'autel de marbre noir et blanc, se trouvent deux

reliquaires contenant les reliques de Saint Prime, saint Grat, saint

Veregoud et saint Laudat, envoyées de Rome et exposés pour la première

fois le jour de la saint Marc en 1758. Sur le côté ont été posées, dans

les années 1930, les statues des trois évangélistes qui avaient été

"placées" chez des habitants du village à la fin du siècle

dernier. Seul le quatrième, saint Jean, n'a jamais été retrouvé ;

la

chapelle Saint-Marc-de-Kervalet (XVème siècle - 1790). Construite au

XVème siècle sur un rocher émergeant des marais, la chapelle

Saint-Marc est située au centre du village de Kervalet. On y retrouve les

principales caractéristiques du XVème siècle breton : voûte en nef

renversée, poutre de gloire portant le crucifix, chevet plat contrebuté

par des contreforts surmontés de gargouille. Sur la façade méridionale,

on découvre une belle porte gothique dont les voussures portent en leur

sommet une vierge à l'Enfant. Tout à côté, une vieille croix rustique a

été dressée en 1925, au-dessus de laquelle on peut voir un cadran solaire

en schiste de 1693. En 1442, le pape accorde deux ans d'indulgences, favorisant

les dons en argent. En 1790, l'édification du clocher a peut-être été

l'occasion d'un raccourcissement de la nef qui a nui à son caractère et à

son harmonie. La chapelle, dédiée aux quatre évangélistes, est dotée

d'un campanile en 1790. Sur l'autel de marbre noir et blanc, se trouvent deux

reliquaires contenant les reliques de Saint Prime, saint Grat, saint

Veregoud et saint Laudat, envoyées de Rome et exposés pour la première

fois le jour de la saint Marc en 1758. Sur le côté ont été posées, dans

les années 1930, les statues des trois évangélistes qui avaient été

"placées" chez des habitants du village à la fin du siècle

dernier. Seul le quatrième, saint Jean, n'a jamais été retrouvé ;

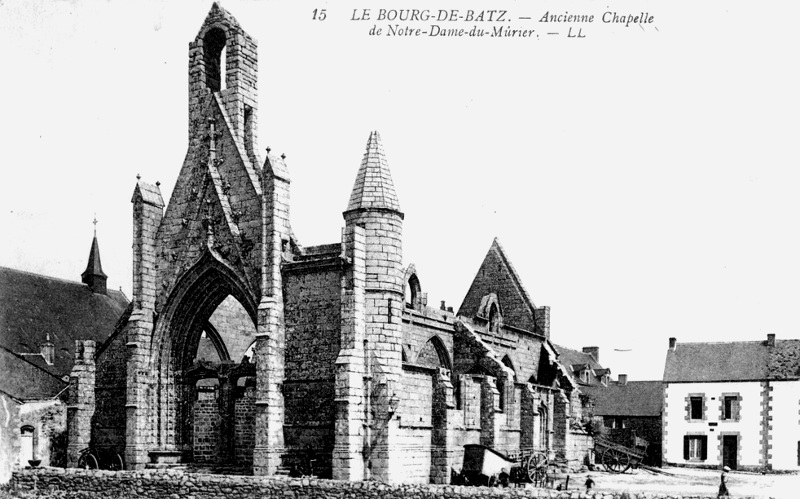

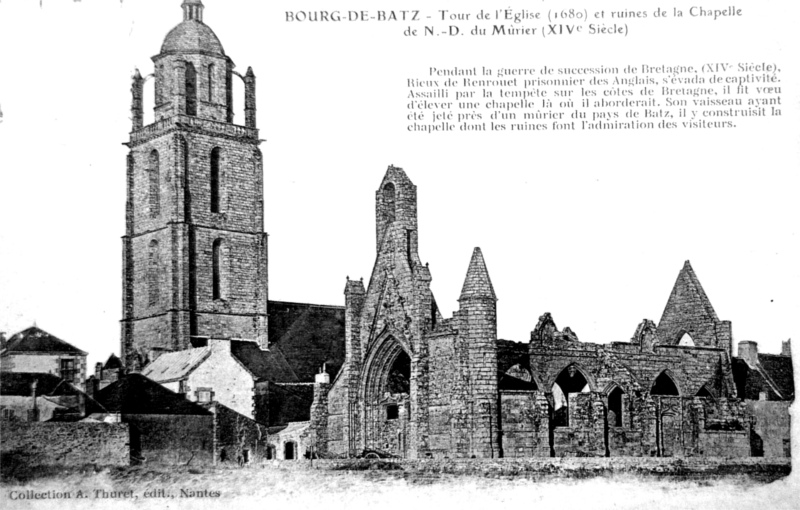

![]() la

chapelle Notre-Dame-du-Murier ou Notre-Dame-du-Mourier ou

Notre-Dame-du-Marais (1496), située place du Murier et édifiée

au XVème siècle suite à un vœu fait par les habitants du bourg de Batz

(réédifier l'ancien sanctuaire de la Vierge si la peste les épargnait).

Une autre légende raconte que "pendant la guerre de Succession de

Bretagne, Rieux de Ranrouet, prisonnier des Anglais, s'évada de captivité.

Assailli par une tempête, sur les côtes de Bretagne, il fit vœu d'élever

une chapelle là où il aborderait.". Les formes les plus anciennes du

nom (capella beatoe Marie de Morario [1563-1564, 1578], Nostre

Damme du Morier [1452], capella beatoe Marie du Mourier

[1442]) montreraient que "mourier" représenterait bien

le mûrier, arbre qui poussait en pays de Guérande. Enfin, selon la légende

recueillie en 1834, la chapelle doit son nom au sanctuaire primitif où un mûrier

abritait une statue de la Vierge. Et, si l'on en juge par le nombre de

barques placées sous l'invocation de Notre-Dame, la Vierge était très en

vogue auprès des marins guérandais entre 1385 et 1454. Le duc Jean V rédige

en faveur des habitants de Batz-sur-Mer une supplique au pape Eugène IV, en

date du "5 des ides de juillet

1442" : il y proclame sa dévotion à Notre-Dame-du-Murier et

demande à Sa Sainteté d'accorder à perpétuité "sept

ans et sept quarantaines d'indulgences" aux pèlerins

ou à ceux qui aideront la construction. En 1442, le pape

accorde deux ans d'indulgences, favorisant les dons en argent. Dès 1478, la

chapelle est consacrée et le culte y est célébré. Pendant

la Révolution, la chapelle sert de salle au Conseil Municipal. En 1496, la

chapelle est achevée, mais non meublée. Le prieur de Batz-sur-Mer était

alors Pierre de Kerguz, moine de Landévennec. C'est sans doute parce que

l'on a considéré Pierre de Kerguz comme un grand bâtisseur qu'il eut

droit d'inscrire à l'une des voûtes du collatéral de Saint-Jean, ses

armoiries que la Révolution a effacées. L'édifice, long de 27 mètres et

large de 15 mètres, comportait un chevet à pans coupés, mais pas de

sacristie. Deux rangées de six piliers cylindriques partageaient le

vaisseau en trois nefs, dont les deux latérales, plus petites étaient

flanquées de deux portes finement ornées. Le chevet était éclairé par

un vitrail et fut restauré en 1677. Le long des murailles courait une

banquette de granit. Les nervures des arceaux naissaient directement des

piliers, sans chapiteaux. La grande nef était divisée en deux parties égales

par l'arc triomphal s'élançant des troisièmes piliers jusqu'à la voûte.

Une poutre d'honneur portant le crucifix avec la Vierge et saint Jean

marquait l'entrée du "chanceau". Un jubé en bois sculpté

s'appuyait à cette poutre et fermait l'entrée du sanctuaire. En 1925, le

recteur Fourrage, découvre (en fouillant les restes d'un enfeu, sis dans la

muraille du côté de l'épître) une statue de saint Adrien en pierre

calcaire du Poitou, séparée en trois morceaux se raccordant entre eux par

des chevilles de bois : saint Adrien "est

coiffé d'un turban oriental, le saint tient à la main droite une sorte de

maillet, de la gauche il entrouve sa tunique, laissant voir une profonde

blessure au ventre par laquelle ses entrailles se sont échappées à ses

pieds. Sur le sol gisent, le cœur et les viscères". On trouva

aussi une grande quantité de vieux ossements, de barres de fer et de

plaques de schiste qui supportaient les cercueils, quelques débris de

porcelaine, de tasses, quelques pièces de monnaie de Louis XV et de Louis

XVI. Sur la paroi, au-dessus de l'enfeu, on gratta les restes d'une fresque

polychrome (deux priants agenouillés, un homme à droite, et une femme à

gauche, coiffée d'une sorte de hennin). Il s'agit certainement de l'enfeu

des fondateurs de la chapelle, car on y a découvert aussi un blason portant

un écu "au champ d'or" au-dessus de la tête du priant (peut-être

l'enfeu des Guilloré de Kerlan "d'or à aigle de sable" ou de

Kerpoisson "d'or au lion de gueule"). La fête de Notre-Dame du

Murié se célébrait le 25 mars. En 1698, on répare la verrière du porche

occidental. Vers 1750, la grande verrière du levant est bouchée en partie

pour laisser la place à un grand autel avec retable. La chapelle est délaissée

à partir de 1820 par le recteur Prosper Charbonnier. Sous le ministère de

ce dernier, a lieu la vente et la dispersion de nombreux archives du

prieuré de Batz-sur-Mer. En 1819, un ouragan emporte une partie de la toiture.

Bientôt, les restes de la charpente en cèdre, du lambris et le pavé sont

pillés par les riverains. Les portes et les fenêtres sont murées. La

population transforme l'édifice religieux en carrière et en décharge.

Aussi la Fabrique utilise-t-elle les pierres de la chapelle Saint-Michel

pour murer les portes et les fenêtres de Notre-Dame. Entre 1839

et 1847, les ruines manquent de disparaître : le conseil de

fabrique du Pouliguen propose à la commune de Batz d'en acheter les pierres

pour bâtir au Pouliguen une église en remplacement de la chapelle

Saint-Nicolas édifiée en 1627. Après la fermeture de la chapelle en 1820, le mobilier en

est dispersé. Un haut relief du XVème siècle, en bois polychrome, est

donné au musée Dobrée de Nantes. Une tête de Christ va au musée de la

porte Saint-Michel à Guérande. En 1907, quelques familles possédaient des

éléments du lambris dans leur grenier ;

la

chapelle Notre-Dame-du-Murier ou Notre-Dame-du-Mourier ou

Notre-Dame-du-Marais (1496), située place du Murier et édifiée

au XVème siècle suite à un vœu fait par les habitants du bourg de Batz

(réédifier l'ancien sanctuaire de la Vierge si la peste les épargnait).

Une autre légende raconte que "pendant la guerre de Succession de

Bretagne, Rieux de Ranrouet, prisonnier des Anglais, s'évada de captivité.

Assailli par une tempête, sur les côtes de Bretagne, il fit vœu d'élever

une chapelle là où il aborderait.". Les formes les plus anciennes du

nom (capella beatoe Marie de Morario [1563-1564, 1578], Nostre

Damme du Morier [1452], capella beatoe Marie du Mourier

[1442]) montreraient que "mourier" représenterait bien

le mûrier, arbre qui poussait en pays de Guérande. Enfin, selon la légende

recueillie en 1834, la chapelle doit son nom au sanctuaire primitif où un mûrier

abritait une statue de la Vierge. Et, si l'on en juge par le nombre de

barques placées sous l'invocation de Notre-Dame, la Vierge était très en

vogue auprès des marins guérandais entre 1385 et 1454. Le duc Jean V rédige

en faveur des habitants de Batz-sur-Mer une supplique au pape Eugène IV, en

date du "5 des ides de juillet

1442" : il y proclame sa dévotion à Notre-Dame-du-Murier et

demande à Sa Sainteté d'accorder à perpétuité "sept

ans et sept quarantaines d'indulgences" aux pèlerins

ou à ceux qui aideront la construction. En 1442, le pape

accorde deux ans d'indulgences, favorisant les dons en argent. Dès 1478, la

chapelle est consacrée et le culte y est célébré. Pendant

la Révolution, la chapelle sert de salle au Conseil Municipal. En 1496, la

chapelle est achevée, mais non meublée. Le prieur de Batz-sur-Mer était

alors Pierre de Kerguz, moine de Landévennec. C'est sans doute parce que

l'on a considéré Pierre de Kerguz comme un grand bâtisseur qu'il eut

droit d'inscrire à l'une des voûtes du collatéral de Saint-Jean, ses

armoiries que la Révolution a effacées. L'édifice, long de 27 mètres et

large de 15 mètres, comportait un chevet à pans coupés, mais pas de

sacristie. Deux rangées de six piliers cylindriques partageaient le

vaisseau en trois nefs, dont les deux latérales, plus petites étaient

flanquées de deux portes finement ornées. Le chevet était éclairé par

un vitrail et fut restauré en 1677. Le long des murailles courait une

banquette de granit. Les nervures des arceaux naissaient directement des

piliers, sans chapiteaux. La grande nef était divisée en deux parties égales

par l'arc triomphal s'élançant des troisièmes piliers jusqu'à la voûte.

Une poutre d'honneur portant le crucifix avec la Vierge et saint Jean

marquait l'entrée du "chanceau". Un jubé en bois sculpté

s'appuyait à cette poutre et fermait l'entrée du sanctuaire. En 1925, le

recteur Fourrage, découvre (en fouillant les restes d'un enfeu, sis dans la

muraille du côté de l'épître) une statue de saint Adrien en pierre

calcaire du Poitou, séparée en trois morceaux se raccordant entre eux par

des chevilles de bois : saint Adrien "est

coiffé d'un turban oriental, le saint tient à la main droite une sorte de

maillet, de la gauche il entrouve sa tunique, laissant voir une profonde

blessure au ventre par laquelle ses entrailles se sont échappées à ses

pieds. Sur le sol gisent, le cœur et les viscères". On trouva

aussi une grande quantité de vieux ossements, de barres de fer et de

plaques de schiste qui supportaient les cercueils, quelques débris de

porcelaine, de tasses, quelques pièces de monnaie de Louis XV et de Louis

XVI. Sur la paroi, au-dessus de l'enfeu, on gratta les restes d'une fresque

polychrome (deux priants agenouillés, un homme à droite, et une femme à

gauche, coiffée d'une sorte de hennin). Il s'agit certainement de l'enfeu

des fondateurs de la chapelle, car on y a découvert aussi un blason portant

un écu "au champ d'or" au-dessus de la tête du priant (peut-être

l'enfeu des Guilloré de Kerlan "d'or à aigle de sable" ou de

Kerpoisson "d'or au lion de gueule"). La fête de Notre-Dame du

Murié se célébrait le 25 mars. En 1698, on répare la verrière du porche

occidental. Vers 1750, la grande verrière du levant est bouchée en partie

pour laisser la place à un grand autel avec retable. La chapelle est délaissée

à partir de 1820 par le recteur Prosper Charbonnier. Sous le ministère de

ce dernier, a lieu la vente et la dispersion de nombreux archives du

prieuré de Batz-sur-Mer. En 1819, un ouragan emporte une partie de la toiture.

Bientôt, les restes de la charpente en cèdre, du lambris et le pavé sont

pillés par les riverains. Les portes et les fenêtres sont murées. La

population transforme l'édifice religieux en carrière et en décharge.

Aussi la Fabrique utilise-t-elle les pierres de la chapelle Saint-Michel

pour murer les portes et les fenêtres de Notre-Dame. Entre 1839

et 1847, les ruines manquent de disparaître : le conseil de

fabrique du Pouliguen propose à la commune de Batz d'en acheter les pierres

pour bâtir au Pouliguen une église en remplacement de la chapelle

Saint-Nicolas édifiée en 1627. Après la fermeture de la chapelle en 1820, le mobilier en

est dispersé. Un haut relief du XVème siècle, en bois polychrome, est

donné au musée Dobrée de Nantes. Une tête de Christ va au musée de la

porte Saint-Michel à Guérande. En 1907, quelques familles possédaient des

éléments du lambris dans leur grenier ;

voir

![]() "La chapelle

de Notre-Dame du Murié (ou du Murier) à Batz-sur-Mer"

"La chapelle

de Notre-Dame du Murié (ou du Murier) à Batz-sur-Mer"

![]() l'ancienne

chapelle du Saint-Esprit (XIIIème siècle), située jadis dans le bourg,

non loin du prieuré et de la chapelle du mûrier.

Elle servait aux pensionnaires de l'hôpital et était contiguë aux

bâtiments du Prieuré. Elle est détruite en 1839 et rasée en 1869. On a

découvert des ossements sur son emplacement ;

l'ancienne

chapelle du Saint-Esprit (XIIIème siècle), située jadis dans le bourg,

non loin du prieuré et de la chapelle du mûrier.

Elle servait aux pensionnaires de l'hôpital et était contiguë aux

bâtiments du Prieuré. Elle est détruite en 1839 et rasée en 1869. On a

découvert des ossements sur son emplacement ;

![]() l'ancienne

chapelle Saint-Michel, située au Sud du bourg. Elle est démolie en 1832 ;

l'ancienne

chapelle Saint-Michel, située au Sud du bourg. Elle est démolie en 1832 ;

![]() l'ancienne

chapelle de Saint-Laurent, située jadis au Nord de Saint-Michel. On avait

élevé sur son emplacement un calvaire, entouré de 14 piliers, qui

renfermait dans une grotte, du côté Sud, une statue de la Vierge. Deux

escalier en granit conduisaient à un autel transporté ensuite dans le

cimetière actuel. Le calvaire a été démoli parce qu'il gênait le moulin

à vent voisin. Les matériaux de l'ancienne chapelle devaient servir de

1751 à 1757 à l'édification de la cure sur ce terrain nommé

"Vicarial". En 1838, les pierres de la chapelle

Saint-Laurent sont remployées dans les fondations de deux maisons particulières

de la Grand'Rue ;

l'ancienne

chapelle de Saint-Laurent, située jadis au Nord de Saint-Michel. On avait

élevé sur son emplacement un calvaire, entouré de 14 piliers, qui

renfermait dans une grotte, du côté Sud, une statue de la Vierge. Deux

escalier en granit conduisaient à un autel transporté ensuite dans le

cimetière actuel. Le calvaire a été démoli parce qu'il gênait le moulin

à vent voisin. Les matériaux de l'ancienne chapelle devaient servir de

1751 à 1757 à l'édification de la cure sur ce terrain nommé

"Vicarial". En 1838, les pierres de la chapelle

Saint-Laurent sont remployées dans les fondations de deux maisons particulières

de la Grand'Rue ;

![]() l'ancienne

chapelle de Kerhalan, située jadis au hameau de ce nom ;

l'ancienne

chapelle de Kerhalan, située jadis au hameau de ce nom ;

![]() la

croix des douleurs (IXème siècle), située rue du Général de Gaulle ;

la

croix des douleurs (IXème siècle), située rue du Général de Gaulle ;

![]() le

calvaire de Kervalet (vers le XIIIème siècle), situé rue de la Chapelle ;

le

calvaire de Kervalet (vers le XIIIème siècle), situé rue de la Chapelle ;

![]() la

croix Refuge (vers le XVIIème siècle), située au Grand Traict du Croisic

;

la

croix Refuge (vers le XVIIème siècle), située au Grand Traict du Croisic

;

![]() la

croix (XIXème siècle), située rue des Saulniers au village de Roffiat ;

la

croix (XIXème siècle), située rue des Saulniers au village de Roffiat ;

![]() la

fuie (XVIIème siècle), située rue du 19 Mars 1962. Il s'agit de l'ancien

colombier du manoir de Trémondais (ou Trémonday) ;

la

fuie (XVIIème siècle), située rue du 19 Mars 1962. Il s'agit de l'ancien

colombier du manoir de Trémondais (ou Trémonday) ;

![]() la

maison paludière (XVIIIème siècle), située rue des Marais au village de

Kervalet ;

la

maison paludière (XVIIIème siècle), située rue des Marais au village de

Kervalet ;

![]() le

presbytère (1752), situé rue Maupertuis ;

le

presbytère (1752), situé rue Maupertuis ;

![]() la

fontaine (XIXème siècle), située rue des Tamaris ;

la

fontaine (XIXème siècle), située rue des Tamaris ;

![]() le

moulin de la Falaise (XVIème siècle - fin du XXème siècle), situé route

du Croisic. Ce moulin provient, semble-t-il, de la commune de Guérande où

il a été démonté en 1903 puis remonté en 1925 à cet endroit. Il a été

restauré en 1992 ;

le

moulin de la Falaise (XVIème siècle - fin du XXème siècle), situé route

du Croisic. Ce moulin provient, semble-t-il, de la commune de Guérande où

il a été démonté en 1903 puis remonté en 1925 à cet endroit. Il a été

restauré en 1992 ;

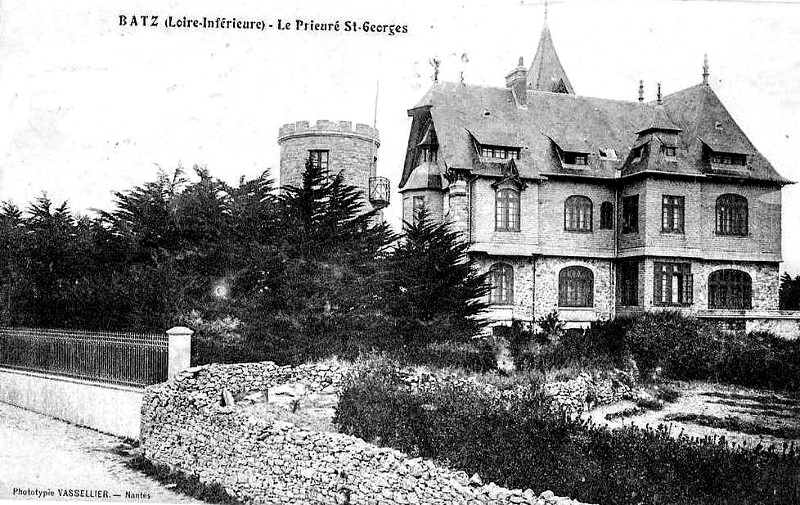

![]() le

moulin (XVIème siècle - 1890), situé Villa Le Prieuré Saint-Georges et

œuvre de l'architecte Georges Lafont ;

le

moulin (XVIème siècle - 1890), situé Villa Le Prieuré Saint-Georges et

œuvre de l'architecte Georges Lafont ;

![]() d'autres

moulins : le moulin d'Abbas, les deux moulins de Saint-Michel et le moulin de Beauregard ;

d'autres

moulins : le moulin d'Abbas, les deux moulins de Saint-Michel et le moulin de Beauregard ;

A signaler aussi :

![]() la

Pierre Longue (époque néolithique), située plage Saint-Michel ;

la

Pierre Longue (époque néolithique), située plage Saint-Michel ;

![]() l'ancien

manoir de Kerbouchard, situé à l'Est du bourg. Propriété de la famille Bouchard qui avait leur

enfeu dans l'église paroissiale depuis 1428. Les membres de cette famille

sont demeurés illustres : Alain (auteur des Grandes Chroniques de Bretagne)

et Nicolas (maître-maçon du duc Jean V) ;

l'ancien

manoir de Kerbouchard, situé à l'Est du bourg. Propriété de la famille Bouchard qui avait leur

enfeu dans l'église paroissiale depuis 1428. Les membres de cette famille

sont demeurés illustres : Alain (auteur des Grandes Chroniques de Bretagne)

et Nicolas (maître-maçon du duc Jean V) ;

![]() l'ancien

manoir de Kerdour. Propriété successive des familles Le Pennec, de

Sesmaisons, de Becdelièvre, de Bourmont, Legal, Pétard et Amiau. Il

subsiste un puits et des murailles ;

l'ancien

manoir de Kerdour. Propriété successive des familles Le Pennec, de

Sesmaisons, de Becdelièvre, de Bourmont, Legal, Pétard et Amiau. Il

subsiste un puits et des murailles ;

![]() l'ancien

manoir de Kerlan. Propriété de la famille Guilloré. Il subsiste une fuie,

un puits et des murailles ;

l'ancien

manoir de Kerlan. Propriété de la famille Guilloré. Il subsiste une fuie,

un puits et des murailles ;

![]() l'ancien

manoir de Kerdréon ou Kerdréan (fin du XVème siècle). Propriété

successive des familles Quello, de Combles et

Jacquelot de La Motte (ou de Campzillon). Il est donné en dot à Jeanne de

Laval et il est vendu, en 1685, au profit du Trésor Royal car il

appartenait à des Huguenots. Il est démoli en 1795 et il ne reste que

quelques ruines. Son moulin était celui de la

Masse, aménagé au XIXème siècle par l'architecte André Chauvet ;

l'ancien

manoir de Kerdréon ou Kerdréan (fin du XVème siècle). Propriété

successive des familles Quello, de Combles et

Jacquelot de La Motte (ou de Campzillon). Il est donné en dot à Jeanne de

Laval et il est vendu, en 1685, au profit du Trésor Royal car il

appartenait à des Huguenots. Il est démoli en 1795 et il ne reste que

quelques ruines. Son moulin était celui de la

Masse, aménagé au XIXème siècle par l'architecte André Chauvet ;

![]() l'ancien

manoir de Trémonday. Il conserve une fuie et le cerne d'un moulin. Les

sieurs de Trémonday étaient protestants et l'édifice est rasé suite à

l'Edit de Nantes en 1685. Le seigneur Aubin de Trémonday est enterré dans

le jardin. Il s'agit de la seigneurie des Charault et de Verneuil ;

l'ancien

manoir de Trémonday. Il conserve une fuie et le cerne d'un moulin. Les

sieurs de Trémonday étaient protestants et l'édifice est rasé suite à

l'Edit de Nantes en 1685. Le seigneur Aubin de Trémonday est enterré dans

le jardin. Il s'agit de la seigneurie des Charault et de Verneuil ;

![]() l'ancien

manoir de Kermabon, situé à l'Est du bourg. Propriété de la famille des Trémonday, détenteurs

d'une fuie ou d'un colombier encore bien conservé. Aubin de Trémonday était un

protestant comme les Coligny. Il subsiste un puits encore appelé puits de Kermabon ;

l'ancien

manoir de Kermabon, situé à l'Est du bourg. Propriété de la famille des Trémonday, détenteurs

d'une fuie ou d'un colombier encore bien conservé. Aubin de Trémonday était un

protestant comme les Coligny. Il subsiste un puits encore appelé puits de Kermabon ;

![]() l'ancien

manoir du Drézeuc. Il garde une belle porte romane et appartient aux

Dubochet du Drézeuc ;

l'ancien

manoir du Drézeuc. Il garde une belle porte romane et appartient aux

Dubochet du Drézeuc ;

![]() l'ancien

manoir de Kerhué. Il s'agit de la demeure de la famille des Cramzel,

alliée aux Bouchaud de La Pignonerie et des Hérettes, parents de l'Elvire

de Lamartine ;

l'ancien

manoir de Kerhué. Il s'agit de la demeure de la famille des Cramzel,

alliée aux Bouchaud de La Pignonerie et des Hérettes, parents de l'Elvire

de Lamartine ;

![]() l'ancien

manoir de Kerlan, jadis propriété de Xavier de Courville ;

l'ancien

manoir de Kerlan, jadis propriété de Xavier de Courville ;

![]() l'ancien

Manoir Huguelin, situé dans le bourg. Un vieux portail surmonté d'un

linteau en est le principal ornement ;

l'ancien

Manoir Huguelin, situé dans le bourg. Un vieux portail surmonté d'un

linteau en est le principal ornement ;

![]() l'ancien

manoir de Kerliviny ou du Rouellez (XIVème siècle), situé jadis au-dessus

du village de Kermoisan. Seules une fontaine et une auge rappellent le

souvenir du village et du manoir ;

l'ancien

manoir de Kerliviny ou du Rouellez (XIVème siècle), situé jadis au-dessus

du village de Kermoisan. Seules une fontaine et une auge rappellent le

souvenir du village et du manoir ;

![]() la

citerne (XVIIème siècle), située rue de Trémondais (ou Trémonday). Elle dépendait du

manoir de Trémondais (ou Trémonday) et servait, semble-t-il, a conservé le vin produit

dans la région ;

la

citerne (XVIIème siècle), située rue de Trémondais (ou Trémonday). Elle dépendait du

manoir de Trémondais (ou Trémonday) et servait, semble-t-il, a conservé le vin produit

dans la région ;

![]()

ANCIENNE NOBLESSE de BATZ-SUR-MER

(à compléter)

© Copyright - Tous droits réservés.