|

Bienvenue chez les Badenois |

BADEN |

Retour page d'accueil Retour Canton de Vannes

La commune de Baden ( |

ETYMOLOGIE et HISTOIRE de BADEN

Baden et Larmor sont, semble-t-il, des démembrements de l'ancienne paroisse primitive de Plougoumelen.

Baden dépendait primitivement de la seigneurie de Largouët. Le territoire de Baden compte, sous l'Ancien Régime, près d'une vingtaine de seigneuries différentes mais seules quatre d'entre elles sont vraiment importantes : Lohac, Cardelan, Kergonano et Tréverat (aujourd'hui en Larmor-Baden). Baden s'est séparé de Larmor en 1924.

Note 1 : au village de Moustérian ou Moustéran, on remarque quelques vestiges qui passe pour être ceux d'une chapelle de saint Gildas. C'est là, dit-on, que se serait embarqué saint Bieuzy (blessé à mort et se rendant chez l'abbé de Rhuys) dont la "vie" a été écrite qu'en 1659. Il est fort possible qu'il y ait eu à cet endroit un établissement monastique détruit par les Normands au Xème siècle.

Note 2 : Baden est limité au nord par Plougoumelen, à l'ouest par la rivière d'Auray, au sud et à l'est par le golfe du Morbihan. La mer, en s'élançant deux fois par jour contre ses côtes, et en profitant de l'affaissement graduel du sol, a profondément creusé le littoral, comme le témoignent les anses du Blair, de Locmiquel, de Kerdelan. C'est sans doute à cette double cause qu'est due la formation des îles de Breder, Gavriniz, Longue, Radenec, Réno, Séniz, Luhernic, Veizit et Grégan, qui dépendent toujours de son territoire. Dans sa forme actuelle, la commune de Baden possède une superficie de 2571 hectares, dont un tiers environ de landes ; le reste fournit du froment, du seigle et d'excellents pâturages. En 1891, la population est de 2775 habitants, qui sont généralement marins sur la côte et cultivateurs à l'intérieur. Le bourg, situé sur une hauteur, est à 14 kilomètres de Vannes. La période celtique a laissé sur ce sol des traces importantes. On trouve en effet un dolmen ruiné à Crafel ; un autre à Toulvern, fouillé par M. Bain ; un troisième au Couédic, fouillé par M. Hartney ; un quatrième dans l'île Réno, fouillé par M. de Closmadeuc ; un cinquième au Rohello, exploré par le même ; un sixième à Breder, fouillé par M. Dillon. Un dolmen, enfoui sous un grand galgal, dans l'île Longue, n'a été qu'imparfaitement ouvert, et mériterait d'être soigneusement fouillé. Enfin, le dolmen à galerie de Gavriniz, enfoui sous un galgal, et ouvert depuis longtemps, est sans contredit le plus intéressant de tous les dolmens du Morbihan, à cause de la variété et de la quantité de ses signes gravés (Bull. 1884, p. 169, 180. — 1886, p. 63. — Catal. p. 45, 31, 17). La période romaine est signalée par une voie venant de Vannes, passant à Pontper, et se dirigeant sur Locmariaquer ; on peut citer en outre un retranchement situé près de Locmiquel, des statuettes en terre blanche trouvées sous le dolmen de Toulvern, et des briques à rebords rencontrées à Toulindac, à Kergonano et ailleurs. Les Bretons ont occupé ce pays dès le commencement du VIème siècle, et ils y ont maintenu leur langue jusqu'à nos jours. Presque tous les noms de villages sont bretons, comme par exemple Kergonano, Kerdelan, Kerplous, Toulvern, Guern, Trévrat, etc... Au Moustéran, en face de l'Ile-aux-Moines, on remarque quelques vestiges d'une construction, qui passe pour avoir été une chapelle de saint Gildas ; c'est là, dit-on, que se serait embarqué saint Bieuzy, blessé à mort et se rendant auprès de l'abbé de Rhuys. Il est très possible, en effet, que les moines aient eu ici un petit établissement, qui aurait été ruiné par les Normands du Xème siècle, et dont le souvenir serait resté dans le nom même du village de Moustéran. Dès le XIIème siècle, il y avait à Gavriniz une chapelle et un établissement religieux, que la tradition attribue aux Moines rouges ou aux Templiers. Ce qui confirme l'existence d'un couvent en ce lieu, c'est que toutes les sépultures trouvées depuis autour de la chapelle, aujourd'hui ruinée, appartiennent exclusivement à dès hommes adultes. Les cercueils étaient en pierres plates, posées sur champ, et étaient accompagnés de vases à encens. C'est de là que provient un crucifix en cuivre, de style bizantin, remontant au moins au XIIème siècle, et conservé jadis chez M. le Dr de Closmadeuc (Bull. 1812, p. 85. — 1885, p. 134). Au village de Toulvern se rencontrent d'autres ruines, que la tradition locale attribue aussi aux Moines rouges ; mais aucune fouille n'y a été pratiquée (Joseph-Marie Le Mené - 1891).

![]()

PATRIMOINE de BADEN

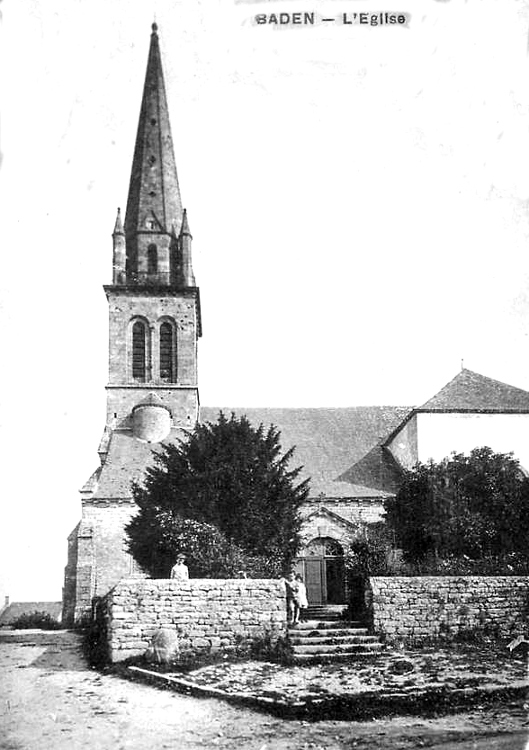

![]() l'église Saint-Pierre (XIIème siècle), fondée par la famille

Rolland de Cardelan. Cette église est reconstruite en 1835-1836 et entre

1860 et 1864, date à laquelle elle a été complétée par un

clocher avec flèche. Le retable du choeur date du XVIIème siècle. Les seigneurs de Cardelan

avaient autrefois leurs enfeus dans la chapelle Saint-Jean, du côté de

l'Epitre de l'ancienne église ;

l'église Saint-Pierre (XIIème siècle), fondée par la famille

Rolland de Cardelan. Cette église est reconstruite en 1835-1836 et entre

1860 et 1864, date à laquelle elle a été complétée par un

clocher avec flèche. Le retable du choeur date du XVIIème siècle. Les seigneurs de Cardelan

avaient autrefois leurs enfeus dans la chapelle Saint-Jean, du côté de

l'Epitre de l'ancienne église ;

Nota : L'église paroissiale, dédiée à saint Pierre-aux-Liens, avait deux chapelles : celle de Notre-Dame de Bonne-Nouvelle, du côté de l'évangile, et celle de Saint-Jean, du côté de l'épître ; la première renfermait les enfeus de Kergonano et de Toulvern, la seconde ceux des seigneurs de Kerdelan. Cette église, tombant de vétusté, fut reconstruite en 1835 et 1836, en forme de croix latine, avec deux bas-côtés. Le vieux clocher, ayant été démoli plus tard, pour élargir un chemin, l'église prit une forme trapue et trop courte. La nouvelle tour, surmontée d'une élégante pyramide, le tout en belles pierres de taille, s'aperçoit de très loin. Les chapelles frairiennes sont : — 1. Saint-Mériadec, au village de ce nom. — 2. Saint-Michel, au village de Locmiquel. — 3. Notre-Dame, au village de Penvern ou Penmern. — 4. Saint-Julien, près du village de Lohac, aujourd'hui en ruine. Le quartier de Larmor, voisin de Locmiquel, ayant construit une chapelle, obtint, le 11 janvier 1860, son érection en succursale. Depuis, on y a bâti une église paroissiale, en forme de croix latine, qui a été bénite le 29 juillet 1880. Le quartier fait toujours partie de la commune de Baden. Il y avait, en outre, des chapelles privées aux châteaux de Kergonano, de Kerdelan et de Bois-bas. Les chapellenies étaient : — 1. Celle de Saint-Julien, fondée vers 1660 par les seigneurs de Lohac. — 2. Celle de Sainte-Marguerite, fondée en 1695 par la dame de Kerdelan. — 3. Celle de Notre-Dame, fondée par Jean Tatibouet. — 4. Celle des soeurs Louédec, desservie au maître-autel. — 5. Celle du Rosaire, fondée par N. Bréjan. Le recteur était à la nomination du pape ou de l'évêque, suivant le mois de la vacance. Il dîmait à la 33ème gerbe, et, en 1756, son revenu net était évalué à 1,200 livres. Baden dépendait de la seigneurie de Largoet, de la sénéchaussée d'Auray et du territoire ecclésiastique de Vannes. En 1790, il fut érigé en commune, du canton d'Arradon et du district de Vannes. Son recteur, Guillaume Jéhanno, refusa le serment en 1791 et dut se cacher l'année suivante. La révolution vendit la dotation des chapellenies, une métairie appartenant à la fabrique et une prairie dépendant de la cure. La population, poussée à bout, fournit un certain nombre de volontaires à la Chouannerie. En 1801, Baden fut rattaché au canton de Vannes-ouest, ou de Saint-Pierre : ce qui fut accepté par l'Evêque en 1802 (Joseph-Marie Le Mené - 1891).

Voir aussi

![]() "L'histoire de la paroisse de Baden et ses recteurs"

"L'histoire de la paroisse de Baden et ses recteurs"

![]() la chapelle Saint-Mériadec (XVIIIème siècle),

située au village de Mériadec et restaurée au

XIXème siècle (en 1812 et en 1856). Il s'agit d'un édifice de forme

rectangulaire et couvert d'un lambris. Une peinture et une statue

anciennes représentent saint Mériadec avec mitre et crosse. Cette chapelle est aussi

dédiée à saint Isidore ;

la chapelle Saint-Mériadec (XVIIIème siècle),

située au village de Mériadec et restaurée au

XIXème siècle (en 1812 et en 1856). Il s'agit d'un édifice de forme

rectangulaire et couvert d'un lambris. Une peinture et une statue

anciennes représentent saint Mériadec avec mitre et crosse. Cette chapelle est aussi

dédiée à saint Isidore ;

![]() la chapelle Notre-Dame

(XVème, XVIIIème et XIXème siècles), située à Penmern,

restaurée aux XVIIIème et XIXème siècles. Les contreforts et les portes à accolade semblent remonter au XVème

siècle. Elle possède un retable du début du XXème siècle dont la peinture

représentant l'Assomption, oeuvre du peintre

Pobéguin de Vannes, date de 1857. L'église abrite aussi une peinture

intitulée "Les Pèlerins d'Emmaüs", oeuvre de Gabriel Girodon (1884-1941), et

plusieurs statues : une Pietà, la Vierge à l'Enfant (XVIème siècle),

saint Gildas et saint Bruno. Cette dernière statue proviendrait

de l'ancienne chapelle, aujourd'hui disparue, du château de Cardelan (ou

Kerdelan) ;

la chapelle Notre-Dame

(XVème, XVIIIème et XIXème siècles), située à Penmern,

restaurée aux XVIIIème et XIXème siècles. Les contreforts et les portes à accolade semblent remonter au XVème

siècle. Elle possède un retable du début du XXème siècle dont la peinture

représentant l'Assomption, oeuvre du peintre

Pobéguin de Vannes, date de 1857. L'église abrite aussi une peinture

intitulée "Les Pèlerins d'Emmaüs", oeuvre de Gabriel Girodon (1884-1941), et

plusieurs statues : une Pietà, la Vierge à l'Enfant (XVIème siècle),

saint Gildas et saint Bruno. Cette dernière statue proviendrait

de l'ancienne chapelle, aujourd'hui disparue, du château de Cardelan (ou

Kerdelan) ;

![]() la chapelle Saint-Michel (XVIIIème siècle), située

au village de Locmiquel. Il s'agit d'une construction du XVIIIème siècle,

en forme de croix latine. Ses fondations dateraient du

XIIème siècle. La chapelle abrite

des ex-voto ;

la chapelle Saint-Michel (XVIIIème siècle), située

au village de Locmiquel. Il s'agit d'une construction du XVIIIème siècle,

en forme de croix latine. Ses fondations dateraient du

XIIème siècle. La chapelle abrite

des ex-voto ;

![]() les croix de Celino (XVIIIème siècle), de Lohéac, de Saint-Julien,

de Kergonano, de Penmern, Mané-er-Groéz ;

les croix de Celino (XVIIIème siècle), de Lohéac, de Saint-Julien,

de Kergonano, de Penmern, Mané-er-Groéz ;

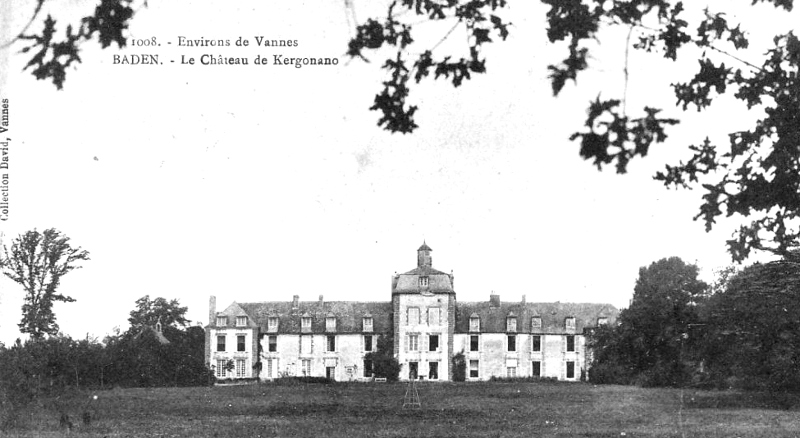

![]() le château de Kergonano (XVIIème

siècle). Siège d'une ancienne seigneurie appartenant successivement aux

familles Baden, Loënan ou Laouënan (à la fin du XIVème siècle), et Dondel (du

XVIIIème jusqu’au XXème siècle, suite au mariage de Marie Hyacinthe

de Laouënan avec Pierre Dondel), puis à un banquier

belge de Maare (en 1912) et à la famille Duquesne (depuis 1979). On

mentionne Silvestre Louenan en 1427, Jehan Levenan en 1464 et Jehan Louenan

en 1481. Il possédait autrefois une chapelle privée, disparue vers 1920 ;

le château de Kergonano (XVIIème

siècle). Siège d'une ancienne seigneurie appartenant successivement aux

familles Baden, Loënan ou Laouënan (à la fin du XIVème siècle), et Dondel (du

XVIIIème jusqu’au XXème siècle, suite au mariage de Marie Hyacinthe

de Laouënan avec Pierre Dondel), puis à un banquier

belge de Maare (en 1912) et à la famille Duquesne (depuis 1979). On

mentionne Silvestre Louenan en 1427, Jehan Levenan en 1464 et Jehan Louenan

en 1481. Il possédait autrefois une chapelle privée, disparue vers 1920 ;

![]() l'ancien

château de Kerplouz ou Kerplous, en ruine dès 1863 ;

l'ancien

château de Kerplouz ou Kerplous, en ruine dès 1863 ;

![]() le château de Rohello (1850), édifié

entre 1850 et 1856 par le vicomte de

Gouvello. L'édifice a été cédé en 1879 au comte de l'Ecuyer (Louis

l'Ecuyer de la Papotière, époux de Lucie du Fos de Méry). L'édifice devient

ensuite la propriété d'Anne de l'Ecuyer (née en 1880) et épouse du vicomte

Octave de Beaufranchet ;

le château de Rohello (1850), édifié

entre 1850 et 1856 par le vicomte de

Gouvello. L'édifice a été cédé en 1879 au comte de l'Ecuyer (Louis

l'Ecuyer de la Papotière, époux de Lucie du Fos de Méry). L'édifice devient

ensuite la propriété d'Anne de l'Ecuyer (née en 1880) et épouse du vicomte

Octave de Beaufranchet ;

![]() le manoir de Kerdelan ou de Cardelan (XVème siècle),

propriété semble-t-il de Guillaume de Keralbault (en 1420), puis de

la famille Rolland (jusqu’en 1536) et de la famille Keralbaud ou

Keralbault. Les seigneurs de Cardelan avaient leurs enfeus

dans la chapelle saint Jean, du côté de l'Epitre, dans l'ancienne église

paroissiale saint Pierre-aux-Liens de Baden détruite en 1835. Ce manoir possédait autrefois une chapelle privée. A la fin du

XVIIème siècle, Kerdelan représente un domaine de 19 tenues, 5 métairies

et plusieurs moulins. Le manoir en ruine

appartient aujourd'hui à la famille Guillemot ;

le manoir de Kerdelan ou de Cardelan (XVème siècle),

propriété semble-t-il de Guillaume de Keralbault (en 1420), puis de

la famille Rolland (jusqu’en 1536) et de la famille Keralbaud ou

Keralbault. Les seigneurs de Cardelan avaient leurs enfeus

dans la chapelle saint Jean, du côté de l'Epitre, dans l'ancienne église

paroissiale saint Pierre-aux-Liens de Baden détruite en 1835. Ce manoir possédait autrefois une chapelle privée. A la fin du

XVIIème siècle, Kerdelan représente un domaine de 19 tenues, 5 métairies

et plusieurs moulins. Le manoir en ruine

appartient aujourd'hui à la famille Guillemot ;

![]() le manoir du Bois-Bas

(XV-XVIème siècle), propriété des familles

Malestroit, Le Doux (en 1535), Renaud, Lucas, Le Douarn, Le

Meilleur (au XVIIème siècle), La Chasse (en 1775), puis Jacques Le Rohellec. Le manoir a été acheté en 1960

par M. Jean Duthoo et Melle de Bruc de Montplaisir. Un calvaire

en pierre précède l'entrée. Il possède une chapelle privée et une

tour-escalier à l'arrière du manoir ;

le manoir du Bois-Bas

(XV-XVIème siècle), propriété des familles

Malestroit, Le Doux (en 1535), Renaud, Lucas, Le Douarn, Le

Meilleur (au XVIIème siècle), La Chasse (en 1775), puis Jacques Le Rohellec. Le manoir a été acheté en 1960

par M. Jean Duthoo et Melle de Bruc de Montplaisir. Un calvaire

en pierre précède l'entrée. Il possède une chapelle privée et une

tour-escalier à l'arrière du manoir ;

![]() le

manoir de Lohac. Siège d'une ancienne seigneurie appartenant à la famille

Quelen en 1427, Du Dresnay (en 1477, suite au mariage de Jean du Dresnay

avec Jeanne de Quelen), Marie du Dresnay, épouse de Pierre de Coat en Drez (en

1619) et Vacher en 1640 ;

le

manoir de Lohac. Siège d'une ancienne seigneurie appartenant à la famille

Quelen en 1427, Du Dresnay (en 1477, suite au mariage de Jean du Dresnay

avec Jeanne de Quelen), Marie du Dresnay, épouse de Pierre de Coat en Drez (en

1619) et Vacher en 1640 ;

![]() le

manoir de Toulven. Siège d'une ancienne seigneurie appartenant à la

famille Loénan ou Laouënan de 1426 à 1536. Il est remplacé entre 1809 et 1852 par un logis de

ferme ;

le

manoir de Toulven. Siège d'une ancienne seigneurie appartenant à la

famille Loénan ou Laouënan de 1426 à 1536. Il est remplacé entre 1809 et 1852 par un logis de

ferme ;

![]() la fontaine (1778), située près de la chapelle

Saint-Mériadec ;

la fontaine (1778), située près de la chapelle

Saint-Mériadec ;

![]() les vestiges des manoirs de

Kervernir, Lanester, Langario ;

les vestiges des manoirs de

Kervernir, Lanester, Langario ;

![]() le puits de Toulindac (1836) ;

le puits de Toulindac (1836) ;

![]() les fermes de Kerbourleven (XVIIème siècle), de Keryhuel, de Parun,

Tourlavec, Toul Broc’h, Kervernir ;

les fermes de Kerbourleven (XVIIème siècle), de Keryhuel, de Parun,

Tourlavec, Toul Broc’h, Kervernir ;

![]() une chaumière du XVIIème siècle ;

une chaumière du XVIIème siècle ;

![]() le moulin à marée de Pomper

(XVIIIème siècle) ;

le moulin à marée de Pomper

(XVIIIème siècle) ;

![]() les moulins à eau de Toulvern, du Pont-Neuf ;

les moulins à eau de Toulvern, du Pont-Neuf ;

A signaler aussi :

![]() de nombreux monuments mégalithiques à Crafel, Toulvern, Le

Couëdic, l'île Reno, Le Rohello, Lanester ;

de nombreux monuments mégalithiques à Crafel, Toulvern, Le

Couëdic, l'île Reno, Le Rohello, Lanester ;

![]() le dolmen de Couëdic (époque néolithique) ;

le dolmen de Couëdic (époque néolithique) ;

![]() le tumulus de Toulvern ;

le tumulus de Toulvern ;

![]()

ANCIENNE NOBLESSE de BADEN

Les seigneuries de Baden étaient :

1. Bois-bas, vers l'est, aux Renaud, Lucas et Le Douarin.

2. Bourgerel, vers l'est, aux Guydo en 1640.

3. Brangon. 4. Bréafort.

5. Crapel. 6. Kercadio.

7. Kerdelan, aux Rolland, puis en 1536 aux Keralbaut.

8. Kergonano, aux Baden, puis aux Loénan et aux Dondel.

9. Kerhervé. 10. Kerplous, vers l'est.

11. Kerverner. 12. Kervouren. 13. Langario.

14. Locqueltas, au sud-est.

15. Lohac, manoir du XVIème siècle, aux Vacher en 1640.

16. Parun (le), vers le sud-ouest, au Meilleur en 1630.

17. Port-Blanc (le), en face de l'Ile-aux-Moines.

18. Toulvern, au sud, aux Loénan dès 1426.

19. Trévrat, vers le sud, aux Keralbaut en 1700.

Le duc Jean V possédait le moulin de Pontper, et en 1430 il le donna au chapitre de Vannes, comme gage d'une rente de 50 livres (de Joseph-Marie Le Mené).

A la réformation de 1427, on comptabilise la présence de plusieurs nobles à Baden : Thomas d'Aradon et Allain Legal (bourg de Baden), Ollivier Louenan (Kerihuel), Jehan Le Nynic (Lanesterre), Silvestre Louenan et son fils Jehan (Lanesterre), le sieur de Peillac (le manoir Diben et de Trévrat, en Kereden), Jehan Le Mirael et le sieur de Breneant (Loqueltas), Rolland Le Pouldou (Bourgerel), Silvestre Louenan (Bréafort), la dame de Bazvallan (le manoir de Kergananou, en Kercadio), Silvestre de Quelen (Kerbourleven, frairie de St Julien), Henry de Quelen et son fils Jouachim (Lohac), Silvestre Boteven (Briel), Ponsal (le manoir de Kerisper, en Kerhervé).

A la "montre" (réunion de tous les hommes d'armes) de Vannes du 8 septembre 1464, on comptabilise la présence de 7 nobles de Baden :

![]() Jehan,

sieur de PEILLAC (700 livres de revenu) ;

Jehan,

sieur de PEILLAC (700 livres de revenu) ;

![]() Ollivier

KERAL (40 livres de revenu) : porteur d'une brigandine et d'une salade

(casque), armé d'une vouge et d'une épée ;

Ollivier

KERAL (40 livres de revenu) : porteur d'une brigandine et d'une salade

(casque), armé d'une vouge et d'une épée ;

![]() Jehan

LEVENAN (40 livres de revenu) : porteur d'une brigandine et d'une salade

(casque), comparaît armé d'une vouge et d'une épée ;

Jehan

LEVENAN (40 livres de revenu) : porteur d'une brigandine et d'une salade

(casque), comparaît armé d'une vouge et d'une épée ;

![]() Thomas

du ROCHELLO (20 livres de revenu) : porteur d'un paltoc et d'une salade

(casque), comparaît armé d'une vouge et d'une épée ;

Thomas

du ROCHELLO (20 livres de revenu) : porteur d'un paltoc et d'une salade

(casque), comparaît armé d'une vouge et d'une épée ;

![]() Ollivier

PRAMOUR (10 livres de revenu) : porteur d'un paltoc et d'une salade

(casque), comparaît armé d'un arc et d'une épée ;

Ollivier

PRAMOUR (10 livres de revenu) : porteur d'un paltoc et d'une salade

(casque), comparaît armé d'un arc et d'une épée ;

![]() Yves

de QUELEN, mineur (200 livres de revenu), remplacé par Jehan Kerverret :

porteur d'une brigandine et d'une salade (casque), comparaît armé d'une

vouge et d'une épée ;

Yves

de QUELEN, mineur (200 livres de revenu), remplacé par Jehan Kerverret :

porteur d'une brigandine et d'une salade (casque), comparaît armé d'une

vouge et d'une épée ;

![]() Jehan

ROLLAND, sieur de Kerdelan ou Cardélan (300 livres de revenu) : excusé ;

Jehan

ROLLAND, sieur de Kerdelan ou Cardélan (300 livres de revenu) : excusé ;

A la "montre" (réunion de tous les hommes d'armes) de Vannes du 4 septembre 1481, on comptabilise la présence de 13 nobles de Baden :

![]() Jehan,

seigneur de PEILLAC (700 livres de revenu), remplacé par Jehan de la

Rivière : comparaît en archer ;

Jehan,

seigneur de PEILLAC (700 livres de revenu), remplacé par Jehan de la

Rivière : comparaît en archer ;

![]() Jehan

ROLLAND, tuteur de Jacques Rolland (400 livres de revenu), remplacé par

Simon : comparaît en archer ;

Jehan

ROLLAND, tuteur de Jacques Rolland (400 livres de revenu), remplacé par

Simon : comparaît en archer ;

![]() Jehan

du DRESNAY (200 livres de revenu) ;

Jehan

du DRESNAY (200 livres de revenu) ;

![]() Jehan

LOUENAN (40 livres de revenu), remplacé par Jehan Kerpezron : porteur d'une

brigandine, comparaît en archer ;

Jehan

LOUENAN (40 livres de revenu), remplacé par Jehan Kerpezron : porteur d'une

brigandine, comparaît en archer ;

![]() Thomas

PRAMOUR (6 livres de revenu) : comparaît armé d'une javeline ;

Thomas

PRAMOUR (6 livres de revenu) : comparaît armé d'une javeline ;

![]() Ollivier

KERGAL (25 livres de revenu) : porteur d'une brigandine, comparaît armé d'une vouge ;

Ollivier

KERGAL (25 livres de revenu) : porteur d'une brigandine, comparaît armé d'une vouge ;

![]() Les

héritiers Thomas de ROHELLO (7 livres de revenu), remplacés par Barnabé

Lorveloux : porteur d'un paltoc, comparaît armé d'une vouge ;

Les

héritiers Thomas de ROHELLO (7 livres de revenu), remplacés par Barnabé

Lorveloux : porteur d'un paltoc, comparaît armé d'une vouge ;

![]() Louis

du GARFF ou GAFF (20 livres de revenu), remplacé par Mathelin de la Barre :

porteur d'une brigandine, comparaît armé d'une javeline ;

Louis

du GARFF ou GAFF (20 livres de revenu), remplacé par Mathelin de la Barre :

porteur d'une brigandine, comparaît armé d'une javeline ;

![]() Eon

de PEILLOUR (20 livres de revenu) ;

Eon

de PEILLOUR (20 livres de revenu) ;

![]() Thomas

LE BOURSEC (7 livres de revenu), remplacé par son fils Ollivier :

comparaît armé d'une pertuisane ;

Thomas

LE BOURSEC (7 livres de revenu), remplacé par son fils Ollivier :

comparaît armé d'une pertuisane ;

![]() la

veuve Jehan MADIO (40 livres de revenu), remplacé par Guyon Madio : porteur

d'une brigandine, comparaît armé d'une vouge ;

la

veuve Jehan MADIO (40 livres de revenu), remplacé par Guyon Madio : porteur

d'une brigandine, comparaît armé d'une vouge ;

![]() Jehan

MASSON (40 livres de revenu) : porteur d'une brigandine et comparaît en archer ;

Jehan

MASSON (40 livres de revenu) : porteur d'une brigandine et comparaît en archer ;

![]() Henry

LOUENAN (25 livres de revenu), remplacé par Ollivier Le Bodoiec ou Le

Bodors : porteur d'une brigandine, comparaît en archer ;

Henry

LOUENAN (25 livres de revenu), remplacé par Ollivier Le Bodoiec ou Le

Bodors : porteur d'une brigandine, comparaît en archer ;

© Copyright - Tous droits réservés.