|

Bienvenue chez les Vannetais |

TOPOGRAPHIE HISTORIQUE DE VANNES |

Retour page d'accueil Retour Ville de Vannes

La commune de Vannes ( |

LE VANNES HISTORIQUE

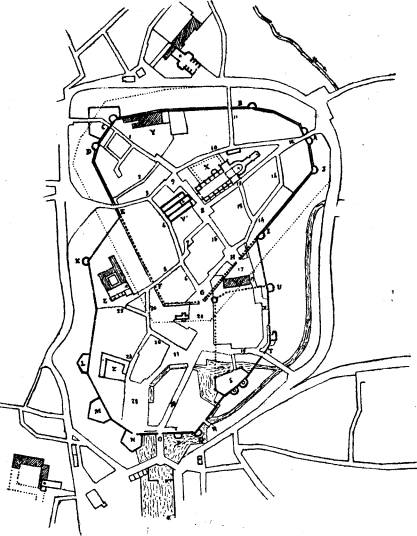

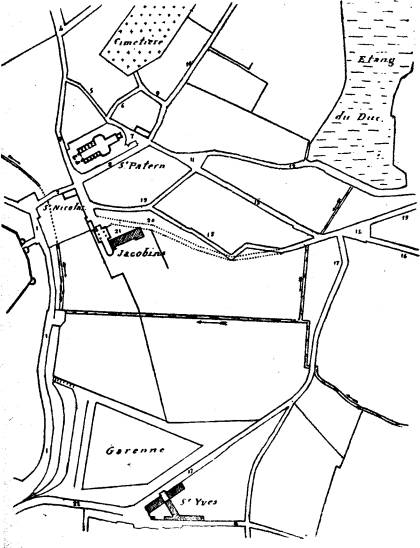

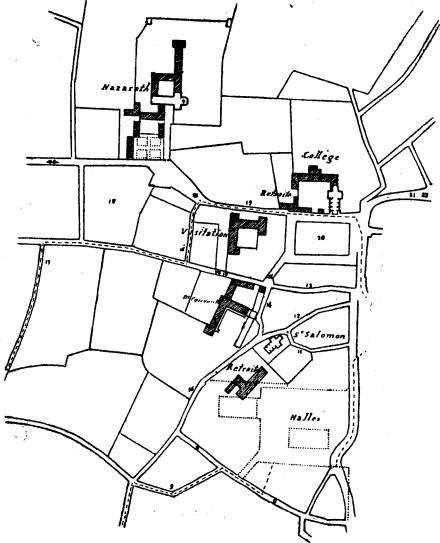

L'antique capitale des Venètes, le siège de leur commerce et de leur sénat, n'a laissé que des souvenirs assez vagues dans l'histoire. On ignore son nom primitif. Sa situation même est incertaine : les uns la placent à Locmariaker, les autres à Vannes. Les premiers paraissent avoir raison : ils s'appuient sur l'existence des nombreux et gigantesques monuments celtiques de Locmariaker, sur la nécessité pour un peuple maritime d'avoir un centre commercial au bord de la mer, et sur l'impossibilité de remonter alors jusqu'à Vannes avec de grands navires, le golfe du Morbihan n'étant pas encore ce qu'il est aujourd'hui. Mais sous la domination romaine, la capitale des Venètes était certainement la ville actuelle de Vannes, appelée alors Darioritum. C'est de là que partaient six voies romaines, se dirigeant, la 1ère vers Locmariaker, la 2ème vers Hennebont, la 3ème vers Corseul, avec embranchement sur Carhaix, la 4ème vers Rennes, la 5ème vers Rieux, et la 6ème vers Arzal, avec embranchement sur Port-Navalo. Vers l'an 140, le géographe Claude Ptolémée, d'Alexandrie, s'exprime comme il suit, dans la description de la Gaule : « Le rivage occidental, au-dessous des Ossismiens, est occupé par les Venètes, dont la ville est Darioritum, ou Dariorigum ». Une carte routière, rapportée communément au IIIème siècle, copiée au moyen âge, et possédée longtemps par la famille de Peutinger, mentionne la même ville sous le nom légèrement altéré de Dartoritum. A la fin du IVème siècle, ce nom disparut pour faire place à celui de Vennes ou Vannes, tiré du nom du peuple Venète : pareil changement se faisait alors dans toutes les cités gauloises. Les Bretons ont à peine modifié cette appellation, dont ils ont fait Wenet ou Guéned. C'est cette ville qu'il s'agit d'étudier ici, en examinant successivement ses murs, ses églises, ses châteaux, ses établissements, etc.... Vannes comprend trois parties distinctes : - 1° la ville close, encore entourée de son enceinte fortifiée, dominée par sa cathédrale, et divisée en rues sombres et tortueuses, où l'on retrouve le caractère d'une cité bretonne du moyen âge ; - 2° le quartier de Saint-Patern, presque aussi vieux que la ville, renfermant de nombreuses maisons en bois du XVIème siècle, et de plus, la préfecture, les casernes, la gare, etc. ; - 3° le quartier de Saint-Salomon, comprenant toute la partie de Vannes située à l'ouest des murs, avec ses divers établissements. Trois plans topographiques donnent la configuration de ces trois parties, et sont nécessaires pour en suivre la description détaillée. Leur réunion donne le plan général de la ville. Ces préliminaires posés, entrons en matière.

I. Première enceinte

Vannes

était une ville ouverte, sans fortifications, comme beaucoup

d'autres cités de la Gaule. Mais en 276, les barbares

de la Germanie, ayant traversé le Rhin, dévastèrent une soixantaine de

villes. L'empereur Probus les tailla en pièces et repoussa le reste au

delà du fleuve. Puis,

pour réparer les ravages et en prévenir le retour, dans

une certaine mesure, il ordonna aux villes frontières de

relever, et au besoin de restreindre leur enceinte ; il permit

aux autres villes d'en faire autant, et d'employer aux

remparts les pierres des tombeaux anciens, qui étaient trop éloignés

de la cité pour être protégés. Une

foule de cités de la Gaule se mirent immédiatement à

l'oeuvre, comme le prouvent les débris de sculptures d'autels,

d'inscriptions, etc... englobés dans la base de leurs murs. Tout dans

ces débris annonce le Ier et le IIème siècles et le commencement du IIIème

(Voir M. de Caumont). Il paraît que la ville de Dariorit éleva ses remparts à cette époque,

c'est-à-dire à la fin du IIIème siècle ou au commencement

du IVème. Ces murs

primitifs, si l'on en juge par les vestiges

subsistants, formaient un triangle à pointes émoussées,

dont la cathédrale actuelle occupe à peu près le centre. Le

côté nord du triangle longe la rue du Mené, et les deux autres

viennent se rejoindre sur les Lices (Voir le plan). A

la base des murs, principalement au nord et à l'ouest, on voit encore

plusieurs assises de pierres d'assez grand

VANNES - Saint-Pierre

appareil, jusqu'à la hauteur de deux mètres cinquante centimètres, et au-dessus on remarque des pierres de petit appareil, séparées par des cordons de briques. Cette première enceinte a subi dans le cours des âges de nombreuses modifications : les murs ont été en partie refaits, les douves élargies, les tours et les portes relevées au fur et à mesure des besoins, mais sans jamais toucher au plan général des remparts. A la chute de l'empire en 409, Vannes fit partie de la Confédération Armoricaine, et son gouverneur Eusèbe portait en 500 le titre de roi. Vers le même temps elle accepta l'alliance ou plutôt la suprématie des Francs. — Elle avait un évêque depuis 465. Le comte breton Waroch II s'en empara en 577, et la transmit à ses successeurs. Pépin la reprit en 753, et y mit des comtes francs. Nominoé, en 826, y rétablit l'influence bretonne jusqu'à l'incendie de la ville par les Normands en 919. Privée désormais de ses comtes particuliers, Vannes releva directement des ducs de Bretagne, et jouit sous leur gouvernement d'une paix de quatre siècles. Dans cet intervalle, on croit que le duc Jean Ier (1237-1286) fit exécuter divers travaux aux murs de la ville ; dans tous les cas, son fils Jean II (1286-1305) y fit faire des réparations importantes, comme le constatent diverses quittances données à ses exécuteurs testamentaires. La portion du mur E F, voisine du couvent des Cordeliers, portait en 1400 le nom de mur Sarrasin, en mémoire de ces deux princes, qui avaient pris part à la croisade de 1270 contre les infidèles de Tunis. A l'ouverture de la guerre de Succession, en 1341, la ville de Vannes se déclara pour Jean de Montfort, qui lui semblait avoir le meilleur droit. Par suite, Charles de Blois vint l'assiéger dès le commencement de 1342 ; il donna un assaut à la ville et livra un rude combat auprès d'une des portes, où les deux partis perdirent beaucoup de monde. Les assiégés demandèrent une trêve pour le lendemain, et le Conseil des bourgeois résolut de se rendre. Geoffroy de Malestroit, qui commandait la garnison, n'ayant pu les détourner de ce dessin, sortit par une porte, pendant qu'on traitait à une autre, et se retira à Hennebont. Charles de Blois entra dans la ville, pourvut à la sûreté de la place, et partit au bout de cinq jours pour Carhaix. Quelque temps après, Robert d'Artois, que la comtesse de Montfort avait envoyé en Angleterre pour en ramener des renforts, débarqua près de Vannes, et résolut de reprendre cette place. A la tête de 10.000 hommes, il attaqua les barrières, sans pouvoir les briser ; à la nuit il fit allumer des feux devant les deux principales portes de la ville, et les battit furieusement, pour y attirer toute la garnison. Pendant ce temps, Gautier de Mauny et le comte de Quenfort s'approchèrent d'un quartier abandonné, escaladèrent la muraille avec leurs troupes, et prirent à dos les assiégés. La lutte devint alors impossible : une partie de la garnison réussit à s'échapper ; le reste tomba entre les mains des vainqueurs, et la ville rentra sous l'obéissance du comte de Montfort. Cependant Hervé de Léon et Olivier de Clisson, irrités d'avoir été surpris et chassés de Vannes, résolurent de réparer leur honneur en rentrant dans la place. Ils prirent si bien leurs mesures, qu'ils réunirent 12.000 hommes, et se présentèrent inopinément devant la ville. Robert d'Artois n'eut pas le temps de solliciter des secours ; il se défendit néanmoins avec une bravoure admirable, mais il ne put empêcher les ennemis de forcer les barrières et les portes. La ville fut reprise, et Robert d'Artois y reçut une blessure dont il mourut en retournant en Angleterre. Le roi Edouard III, sensiblement affligé de la mort de son lieutenant, jura de le venger, et vint en personne assiéger Vannes, en novembre 1342. C'était le quatrième siège de l'année. En y arrivant, il livra un terrible assaut, qui fut vaillamment soutenu pendant six heures. Bientôt le roi de France, Philippe VI de Valois, vint en Bretagne et s'avança jusqu'à Ploërmel. Une lutte décisive allait peut-être avoir lieu, quand deux légats du Pape Clément VI intervinrent entre les belligérants, et obtinrent une trêve de trois ans, qui fut signée à Malestroit le 19 janvier 1343. Le siège de Vannes fut levé et la ville remise provisoirement aux cardinaux légats (D. Morice, Histoire de Bretagne, I, 258). En 1347, Charles de Blois ayant été fait prisonnier à la Roche-Derrien, fut conduit à Vannes, et de là expédié en Angleterre l'année suivante. Il en revint en 1356, mais il perdit la vie à la funeste bataille d'Auray, livrée le 29 septembre 1364, et son concurrent, Jean de Montfort, fut proclamé duc de Bretagne.

II. Seconde enceinte

Les

quatre sièges subis par Vannes avaient, on le comprend, endommagé ses portes

et ses murailles. Le nouveau duc Jean IV, qui avait pour cette ville une

affection particulière, et qui la trouvait plus centrale que Nantes et Rennes,

résolut d'y faire de grosses réparations, d'agrandir son enceinte vers le

port, et d'y construire un château ducal sous le nom de l'Hermine. L'entreprise

était considérable et demandait de longues années. La porte A donnant sur le

faubourg Saint-Patern fut refaite à neuf, et flanquée de deux tours

monumentales, avec pont-levis et accessoires. La portion du mur I J, parallèle

à la rue des Vierges, fut retouchée et perdit les traces de la construction

gallo-romaine. C'est à partir de la tour I que la nouvelle enceinte prit la

direction du midi. Cette portion de mur était achevée en 1373, quand le duc

dut quitter la Bretagne pour se réfugier en Angleterre, d'où il ne revint que

six ans après. Un acte de fondation, du 20 mars 1374 (N. S. 1375), renferme à

ce sujet quelques détails intéressants. — « Sachent touz que par notre

court de Venues en droit personalment établi Mr Geffroy Talevaz, presbtre,

souschantre de l'église de Saint-Père de Vennes, et recteur de l'église

St-Salemon, cognut et confessa que Mr. Phélipes Talevaz, presbtre, son oncle,

donna autrefois au chapitre de la dite église, pour son anniversaire, une rente

de trente et deux soulz, levablo sur son manoir et herbregement, où il solcit

demorer en la ville de Vennes, sur la rue par où les cherrètes soleint aller

du port de Vennes à la porte St-Pater, et sur les courtilz et exues devant et

derrière et autres appartenances dou dit herbregement, par lequel herbregement

est maintenant la closture de la dite ville, par quoy les courtilz dou dit

herbregement sont demorez dehors la d. closture, et les maisons et places

demorez par dedans, les d. maisons sises entre un herbregement qui fut à

Geffroy de Clèce (V), et ores est à Geffroy Denis, par raison de sa femme,

d'une part, et un autre herbregement et place, qui jadis fut à Eon L'orfèvre

et ores est à Guillet Collin et ses fraresches, d'autre part... Laquelle

donnoison celi Mr Geffroy, comme principal hoir de son dit oncle, a approuvé,

loé et ratifié. — Et en oultre cognut

et confessa avoir esleu sa sépulture, quand le cas avendra, en la d. église,

jouste celle de son d. oncle, et a donné

et donne au d. chapitre, pour son anniversaire avoir en la d. église, après

son déceis, chacun an, perpétuelment autres trente et deux soulz de

rente, sur le dit manoir et herbregement

et sur les dites appartenances... » (Chapitre. Fondations. G.) Les

travaux de la nouvelle enceinte paraissent avoir été interrompus pendant l'éloignement du duc. Après

son retour en 1379, il reprit son plan. Dès

le 22 novembre 1380, il donna à l'abbaye de St-Gildas

de Rhuys son moulin de Pencastel en Arzon,

pour avoir en échange le moulin et l'étang situés au midi de la

ville, parce qu'il en avait besoin pour continuer les remparts et pour protéger

son futur château de l'Hermine. Peu après, il eut besoin du four de Calmont,

appartenant à la même abbaye, et il

s'engagea à payer en retour une somme annuelle de deux livres sur sa recette d'Auray.

Sans parler ici de la construction

du château de l'Hermine dont l'histoire se

trouvera plus loin, on peut dire que les travaux

se continuèrent par le sud et se terminèrent à l'ouest, de manière

à renfermer le couvent des Cordeliers. Une

note, tirée d'un registre de ce couvent, donne une date précise : Conventus

Sancti Francisci Venetensis, anno 1385, multum fuit amplificatus a

generosissimo principe Johanne IV. La nouvelle muraille, qui enfermait ainsi le couvent dans

la ville

et qui aboutissait à la porte de Saint-Salomon (E), rendait inutile la portion des murs sarrasins situés entre

E

et F. Le duc céda les douves de cette portion de murailles aux

Cordeliers, en toute propriété, et contribua de cette façon à

l'agrandissement du monastère. Les

vieilles murailles de la ville, du côté du sud, étant devenues inutiles,

furent démolies. De nouvelles douves furent

creusées le long des murs neufs, et les déblais purent servir à

combler les anciens fossés et à exhausser le sol de la nouvelle enceinte. En

1483, des charretées de décombres furent retirées du cloître de la cathédrale,

et portées « près les murs de la ville, près du chasteau de l'Ermine, vers

la porte de Calmont » (Comptes). La faible hauteur

du sol dans la nouvelle ville permettait à la mer de refouler le

ruisseau de la Garenne,

et de pénétrer par les douves jusqu'à Saint-Nicolas et à la rue du Mené

d'un côté et jusqu'à la porte Saint-Salomon de l'autre. Après l'extinction

des ducs de Bretagne et l'union de la province à la France, la communauté de

la ville de Vannes dut prendre à sa charge l'entretien des remparts. C'est

ainsi qu'en 1576, au moment de la révolte du duc d'Alençon et des Malcontents,

on la vit ordonner de réparer les murs et de curer les douves. Pendant la

Ligue, sous l'inspiration du duc de Mercœur, on construisit deux bastions ou éperons

de forme pentagonale, pour le service de l'artillerie. Le bastion L, dit de Kaer

et de Brozillay, fut achevé en 1593, suivant une inscription contemporaine. Le

bastion C de la Porte-Neuve fut élevé vers 1596, mais il n'eut son enveloppe

de pierres de taille qu'en 1616. C'est également en 1616 que la communauté de

ville fit commencer l'éperon M, vers le sud-ouest, l'éperon N, devant la porte

de Gréguiny, et l'éperon R, devant la porte de Calmont. Dix ans après, en

1626, elle entreprit l'éperon T, entre le château de l'Hermine et la tour du

Connétable. La ceinture murale de Vannes était complète. Elle ne recevra plus

d'augmentation ; au contraire, elle subira de déplorables mutilations dans la

suite des âges. Il est donc à propos de profiter du moment pour examiner en détail

ses tours et ses portes.

III. Tours et portes

Pour

éviter la confusion, il faut avoir sous les yeux le plan qui accompagne cette

étude, et suivre de proche en proche les points marqués par les lettres de

l'alphabet.

A.

— Porte Saint-Pater, ou de Saint-Patern, la plus imposante de la ville, avec

ses deux tours, ses machicoulis, sa voûte ogivale et son écusson de Bretagne.

Elle a été parfois appelée Porte Avane. Affectée à la détention des

hommes, jusqu'en 1828, elle en a conservé le nom de Porte-Prison. Depuis 1886,

elle est privée de sa tour méridionale, la ville ayant refusé de la racheter.

B. — Porte de Saint-Jean, en face de la chapelle de ce nom ; elle s'appelait anciennement Porte de l'Ane, on ne sait pourquoi, et elle avait été fermée avant 1358. Rétablie en 1686, elle reçut les noms successifs de Porte du Mené, du Bourreau, et du Nord. La tour voisine s'appelait Tour des Filles, parce qu'elle servait de prison aux femmes ; le bourreau y fut ensuite logé.

C.

— Porte de Notre-Dame, sur la rue de ce nom, aujourd'hui rue de l'Hôtel-de-Ville.

Au-dessus de la porte, du côté de la ville, était une statue de Notre-Dame,

surmontée d'un petit toit ou ballet ; de là le nom de rue et de porte du Balli,

qu'on trouve dès 1387. La porte ayant été refaite en 1429, fut appelée désormais

Porte-Neuve ; elle a été démolie en 1784.

La construction du bastion C eut pour conséquence la création d'une seconde porte, à l'ouest de la première, avec douve, pont-levis et barrière. La tour la plus voisine de la rue Notre-Dame et dépendante du château de la Motte, fut englobée dans le bastion ; celle du sud, D, appelée Tour Bertranne, fut épargnée et ne disparut que vers 1657.

E. — Porte Saint-Salomon, située sur la rue conduisant au faubourg et à l'église de ce saint. Elle n'a jamais changé de nom, et elle avait à son sommet, comme les autres portes, une guérite ou sentinelle. Elle n'a été démolie qu'en 1791 ; on voit encore dans la cour voisine (N° 15) la poterne servant aux piétons, et l'amorce d'un escalier descendant chez les Cordeliers.

F. — Porte Mariolle, située sur la rue Saint-François ou rue Noé. Elle tirait probablement son nom de quelque propriétaire du voisinage ; elle disparut après la construction de la seconde enceinte, et aujourd'hui il n'en reste aucune trace.

G.— Ce point représente, d'une manière approximative, l'emplacement d'une porte correspondant d'une part à la rue des Halles, et d'autre part « à la rue par où les cherrètes soleint aller de la porte Saint-Pater au port » (1375).

H. — Place d'une porte présumée, pour mettre en communication le centre de la ville avec les diverses maisons mentionnées en 1375. Le Rentier du Chapitre en 1387 cite une porte Hubiou, qu'on ne sait où placer.

Telle était la série des tours et des portes de la première enceinte. Passons maintenant à la seconde.

K. — Tour Saint-François. Son nom vient du couvent des Cordeliers, qui l'avoisinait ; on la trouve en 1666 désignée sous le nom de Tour des Filles, mais c'est probablement par erreur, car elle n'a jamais servi de prison aux femmes ; les religieux en avaient la jouissance dans les derniers temps.

L. —

Bastion de Kaer, dit aussi éperon de Brozillay, achevé en 1593, et délaissé plus tard aux Cordeliers, à titre

de jouissance seulement ; il a

été presque entièrement démoli en

1896, pour faire place à un nouvel hôtel des Postes.

M. — Bastion anonyme, dit parfois éperon de Haute-Folie, achevé en 1618, et voisin en 1640 de la maison de Marin Millet ; il subsiste toujours dans son intégrité, mais il est masqué par des maisons modernes.

N.

— Porte de Gréguenic, située au bas de la Poissonnerie ; on l'appelait aussi porte de

Kaer, parce

qu'elle conduisait à

la terre de ce nom, sur la rive droite du port. Le bastion commencé

en 1616, en dehors de cette porte, l'a mis hors de service.

Entre cette porte et la suivante, il y avait dans la muraille une voûte, fermée d'une grille de fer, pour le passage du ruisseau venant du moulin des Lices.

O.—

Porte de Saint-Vincent, en face du port, à l'extrémité de la rue du même nom. Ouverte sous la Ligue, puis

bouchée pendant les troubles, elle ne fut achevée qu'en 1621 et 1622. Elle comprenait une grande porte et une

poterne, avec pont-levis ; au-dessus du cintre on plaça la statue de saint Vincent Ferrier en 1624, et l'image de

Notre-Dame du côté de la ville ; au-dessus de la

muraille fut construit un corps de garde. A la suite du pont-levis, était

un pont dormant, qui s'avançait vers le port et qui se partageait ensuite en deux branches, l'une vers la terre de

Kaer,

l'autre vers Calmont ; les extrémités de ces ponts étaient fermées

de grosses barrières de bois.

La mer rongea bientôt les bases

du pont et de la porte, et en 1704 il fallut tout

restaurer. C'est alors que la porte de

Saint-Vincent fut refaite belle comme on la voit aujourd'hui, avec

sa baie, ses niches et ses colonnes de style renaissance. La

statue du saint, remise en place, fut renversée en 1793, supplantée

par un sans-culotte à bonnet phrygien, et rétablie

après le Concordat. Vers 1838, on a comblé les bassins

de l'avant-port, en ménageant des canaux souterrains, et l'on a créé

la place du Morbihan. En

même temps

P. — Tour Trompette, servant jadis à loger le trompette de la ville, occupée et brûlée en 1597 par les Espagnols, et réparée depuis.

Q.— Tour de Calmont, voisine de la porte de ce nom.

R.— Porte de Calmont, donnant accès au quartier du même nom ; elle fut protégée en 1616 par un bastion qui n'existe plus ; son pont-levis a disparu et la porte elle-même est condamnée.

S. — Château de l'Hermine : son histoire est réservée pour un paragraphe spécial.

T. — Porte-Poterne, ouverte en 1678, lorsque le château de l'Hermine était en ruine ; le pont vers la Garenne, construit d'abord en bois, le fut ensuite en pierres.

T. — Eperon de la Garenne, bâti en 1627, renfermant à l'intérieur une vaste chambre voûtée, et au-dessus une guérite.

U.

— Tour du Connétable, à l'extrémité de la basse-cour du château ; elle

doit son nom au connétable de Richemont : c'est actuellement la plus belle tour

de la Ville, et elle se présente admirablement entre deux longues courtines,

quand on l'examine du côté de la Garenne.

IV.

Eglise cathédrale (X)

Après avoir fait le tour de la ville, pénétrons dans l'intérieur pour étudier ses principaux monuments, et commençons par l'église cathédrale.

En

465, un concile provincial se réunit à Vannes, pour le sacre de saint Patern ;

l'assemblée se tint dans l'église de Vannes, in ecclesia Venetica. Voilà la

première mention, de la cathédrale. Etait-elle construite en pierre, était-elle

en bois, comme beaucoup d'églises de cette époque ? — On l'ignore

absolument.

En

919, les Normands envahirent le pays, mettant tout à feu et à sang ; ils brûlèrent

Vannes et son église, et empêchèrent longtemps toute restauration.

V. Château de la Motte (Y)

Le

château de la Motte était situé vers l'angle nord-ouest de

l'enceinte gallo-romaine, au point culminant de la ville (C.

Y.) Peut-être même avait-on exhaussé le sol avec des terres rapportées,

comme semble l'insinuer le nom de Motte. L'origine de ce château

est assez obscure. A-t-il été construit pendant la domination romaine ? —

C'est peu probable, car les enceintes romaines de Tours, du Mans, d'Orléans,

d'Auxerre..., dessinées par M. de Caumont, ne présentent aucun château, et

on ne voit pas pourquoi Vannes aurait fait exception. Après la chute de

l'empire en 409, la situation changea complètement : chaque cité recouvra

son indépendance primitive, et le gouverneur dut dès lors avoir une demeure séparée

et même fortifiée. Tout porte donc à croire que Eusèbe, qualifié roi de Vannes vers 500, habitait un véritable château,

et que ce château était celui qui a été depuis connu sous le nom de

la Motte. Le

P. Albert le Grand dit que le corps de sainte Trifine fut

apporté, vers 547, au château de la Motte, chez le comte Guérech,

son père, et que là saint Gildas lui rendit la vie. Il admet donc l'existence du château dès cette époque, et il

semble

avoir raison ; mais il se trompe en y plaçant des princes bretons : ils ne

devinrent maîtres de la ville et du château que quelques années plus tard. Le

château de la Motte servit de manoir aux comtes Macliau en 560, Waroch II en

577, et à leurs héritiers. Il fut plus tard occupé par le prince

Nominoé et par plusieurs de ses successeurs, rois ou ducs de Bretagne. Ruiné

par les Normands, il fut restauré par les ducs, et habité passagèrement

par Pierre de Dreux et par Jean Ier. La Chronique de

Saint-Brieuc nous dit qu'en 1286, avant la mort de Jean Ier, arrivée le 8 octobre, la terre trembla

dans toute la Bretagne, pendant

quarante jours, et plusieurs fois par

jour, surtout à Vannes, où le tremblement fut continuel, et

renversa de nombreux édifices ; après la mort du duc, le tremblement

se fit sentir encore près d'un an, particulièrement à Vannes, mais

avec des intervalles (Pr. I. 14.) Le

château ducal de la Motte, déjà négligé par suite de la préférence

que Jean Ier donnait au château de Sucinio en Sarzeau,

endommagé peut-être par ce tremblement de terre ou

par une cause antérieure, fut cédé en 1287 par le duc Jean

II à l'évêque de Vannes, dont le manoir avait sans doute souffert du

bouleversement général. Le

manoir épiscopal avait été jusqu'alors attenant à la cathédrale.

Ses dépendances étant presque nulles, l'évêque Henri Torz l'abandonna, et « fit édifier l'an 1288 la maison

épiscopale

de la Motte ». Ce renseignement, donné par l'archidiacre

Claude Gouault, vers 1640, d'après d'anciens documents,

est précieux, parce qu'il fournit une date précise. Ce

manoir, construit vers la fin du XIIIème siècle, appartenait nécessairement au style ogival, et il devait avoir à ses

angles

et à ses murs de nombreux contreforts, comme les autres édifices épiscopaux

de la même époque. Divers

actes furent passés « au manoir épiscopal de la Motte », en 1372, 1379, 1398 (Prières, — Pr. II, 232 Chapitre)

; ils prouvent que les évêques y demeuraient déjà, et qu'on

a tort de descendre jusque vers 1420 pour les y introduire. C'est

dans la grande salle, de ce manoir que se réunirent

les Etats de Bretagne en 1532 et qu'ils votèrent l'union

de la province à la France. C'est dans le même lieu que se tenaient, tous les ans, à la Pentecôte et à la

Saint-Luc, les

assemblées ou synodes du clergé diocésain. On

entrait dans cette demeure par un portail donnant sur la

rue de Notre-Dame ou du Baly, et l'on traversait une cour

spacieuse pour arriver au manoir, qui était adossé au mur de la

ville. On voyait à droite, vers l'est, un jardin de moyenne grandeur, et à gauche, vers l'ouest, divers bâtiments accessoires,

servant de secrétariat, d'auditoire pour le tribunal des régaires, de

prison, et d'écuries. En 1623, l'évêque Sébastien de Rosmadec afféagea

une bande de terrain située entre ses écuries et son portail, le long de la

rue de Notre-Dame, avec permission d'y construire des maisons (Evêché G).

Cependant le vieux manoir, bâti en 1288, s'en allait de vétusté, quand Mgr

Charles de Rosmadec entreprit de le reconstruire en 1654. Le clergé diocésain,

au synode de la Pentecôte de cette année, lui alloua une somme de 6.000

livres. Pendant les travaux, qui durèrent environ 18 mois, l'évêque logea

dans la maison de l'archidiacre, tout près de la maison de l'Officialité,

qu'on appelait aussi le petit évêché. Le nouveau manoir épiscopal, adossé

au mur de la ville, comme l'ancien, offrait une façade à trois étages,

ayant chacun neuf ouvertures ; un mur de refend le divisait dans toute sa

longueur. Voici quelle était sa distribution intérieure : Au rez-de-chaussée,

au milieu, était la porte d'entrée, ayant à gauche une première et une

seconde cuisine ; à droite de l'entrée, l'office et le secrétariat ; au

nord, entre le corridor et le mur de la ville, il y avait plusieurs celliers ;

le côté oriental avait trois fenêtres. Un perron monumental à double

escalier conduisait de la cour au premier étage, et donnait accès à une

grande salle, ayant deux chambres à l'ouest, et deux autres à l'est ; au

nord de ces appartements étaient plusieurs cabinets donnant sur le mur de la

ville. Au second étage, même distribution. Les évêques ont habité tantôt

le premier, tantôt le second étage. Au troisième, un corridor desservait

deux séries de chambres pour les domestiques et divers services (Procès-verbal

179. N). Mgr Casset de Vautorte fit construire un cabinet sur la terrasse et

refaire le portail de la cour ; il rendit un aveu détaillé pour le tout en

1683 (Evêché G). Mgr d'Argouges acquit en 1688 les douves du Mené, qu'il

convertit en un grand jardin ; plus tard il acquit la moitié du bastion de

Notre-Dame, où il fit faire un pavillon et un jardinet ; en 1716 il légua le

tout à ses successeurs.

VI. Château de l'Hermine

(S).

Depuis

1287, les ducs n'avaient plus de château à Vannes ; quand

ils venaient au pays, ils logeaient à Sucinio et chassaient dans le parc. Ainsi en agirent Jean II, Arthur II

et

Jean III. Mais Jean IV, le vainqueur d'Auray, en bâtissant la

nouvelle enceinte de Vannes, voulut y annexer un château. En

conséquence, il acquit en 1380, comme il a été dit, le moulin et l'étang des Lices, et

donna en échange à l'abbaye de St-Gildas

de Rhuys son moulin de Pencastel en Arzon. Il

prit encore d'autres terres, comme le prouve une clause de

son testament en 1385 : « Item

voulons que toutes les terres, maisons et

autres pièces, qui ont été prises, tant de la terre de l'Eglise que d'autres personnes, pour l'oeuvre

et réparation

de notre chastel de l'Hermine, soient

prisées justement et payées à ceux qu'il appartiendra ». (Pr. II. 497.)

Voici la description de ce château, donnée en 1582 par Bertrand d'Argentré : «

Le duc faisoit lors (1387) bastir le chasteau

de l'Hermine, qui est situé en un costé de la ville de Vennes,

regardant sur un bras de mer, qui donne aux murailles

de la ville. C'est un petit bastiment pour un prince, qui consiste dans

un seul corps de logis, et force petites tours, issantes les unes et autres sur

la douve, grande partie portée en murailles

et demy-tour, et y a outre deux grosses tours par le dehors » (Hist. p.

705.) Cette

description ne concerne que le château proprement dit, réservé au duc et à sa

famille ; sa forme était celle d'un pentagone irrégulier,

avec des douves profondes remplies d'eau. Il y

avait en outre vers le nord et jusqu'à la tour du Connétable

un espace considérable, protégé par des murs

et des douves et appelé la Basse-Cour du château. Il y avait là des bâtiments pour loger

les gens d'armes et les troupes du duc, et des écuries

pour recevoir les chevaux. Tout à côté était le champ de manoeuvres, qui a

conservé jusqu'à nos jours le nom

significatif de place des Lices. C'est sur cette place qu'eut lieu, en 1381, un combat singulier, où cinq Bretons battirent cinq Anglais. (Lobineau,

H. p. 440.) Le château de l'Hermine et son

annexe étaient presque terminés

quand, le 25 juin 1387, le duc les fit visiter par le connétable Olivier de Clisson et d'autres seigneurs.

« Il les

mena

par la main, dit Froissart, de chambre en chambre, et

d'édifice en édifice ; quand ils eurent fait le tour, le duc s'en

vint à la maitresse tour »,

où il fit arrêter Clisson. Pour

avoir un parc en miniature auprès de son château de

l'Hermine, Jean IV avait obtenu du prieur de Saint-Guen, dépendant

de Saint-Gildas, l'afféagement de la Garenne et des terres

voisines, depuis la ville jusque vers l'étang du duc ; et

le 11 janvier 1387 (N. S. 1388) il assigna au dit prieur une rente annuelle de

10 livres, 6 sols et 1 denier sur sa recette de Vannes. C'est au château de l'Hermine que

naquit en 1389 Pierre de Bretagne, qui devint duc en

1399 sous le nom de Jean V. C'est

dans ce château qu'il demeurait, quand il reçut à Vannes

en 1518 saint Vincent Ferrier, et qu'il le vit prêcher sur la place des Lices. C'est dans

ce château que mourut la pieuse duchesse Jeanne de

France le 20 septembre 1433. C'est

là que séjournèrent souvent les ducs François Ier et Isabeau d'Ecosse, Pierre II et la B. Françoise d'Amboise.

C'est

là qu'eut lieu le festin du mariage de François, comte d'Etampes, avec Marguerite de Bretagne, le 16 novembre

1455 (Lobineau.

H. 661). Sous François II, le chancelier Chauvin, poursuivi

par Landais, fut enfermé au château de l'Hermine, et y mourut de misère

le 5 avril 1483. Abandonné aux capitaines ou

gouverneurs de Vannes, pour leur servir de logement, le

château de l'Hermine fut visité

en 1518 et 1532 par le roi François Ier (Pr.

III, 946, 997). Il avait pour capitaine en

1543 et 1556, M. de Monterfil, en

1573 François de Kerméno, seigneur de Keralio, en 1590 René d'

Arradon, seigneur de Kerdréan, et en 1625 Pierre de Lannion. Cependant il s'en allait

graduellement en ruine par insuffisance de réparations

et il commençait à gêner l'expansion de la ville. En 1614, les Etats de

Bretagne réunis à Nantes, pris d'un zèle exagéré

pour la sécurité intérieure du pays, demandent

au roi Louis XIII qu'on démolisse diverses forteresses

de la province, et notamment « que le château de Vannes soit entièrement ruyné du costé de la ville, en sorte que

l'on ne s'y puisse habituer, et la fosse comblée du costé de la ville ». — Le roi concéda cet article, et les

douves

furent comblées. Plus

tard, on bâtit sur les Lices les deux grandes maisons qui

masquent la Basse-Cour, et celles qui cachent l'étang de l'Hermine ; en 1678 on ouvrit la

porte Poterne, pour faire suite à la nouvelle rue

de ce nom ; puis on acheva la rue de Saint-Vincent,

pour loger les membres du parlement exilé à Vannes (1675-1689). Le

château de l'Hermine, malgré ces mutilations, était resté la propriété du roi. Sur

la demande de la communauté de

la ville, Louis XIV, par lettres patentes du mois de mars 1697,

en fit don aux habitants et maire de Vannes, et leur permit de le démolir et d'en

employer les pierres à divers travaux publics. — En vertu de ce don, la

ville fit réparer ses murailles, reconstruisit le

pont de Saint-Vincent, bâtit les quais

de Calmont-Bas (1725-1735) et fournit quelques matériaux

à l'hôtel-Dieu et à la Retraite des hommes (1750). Enfin, le 18 octobre 1784, la

communauté afféagea au sieur Julien Lagorce, traiteur,

l'emplacement du château, avec les restes des murs et des

deux grosses tours, ce qui fut approuvé par l'intendant le 11 mars 1785.

L'acquéreur y fit construire un grand hôtel,

qu'il vendit à M. Castelot le

24 août 1802. Cet édifice, restauré et surélevé, a été acquis en

1874 par l'Etat, pour en faire une école d'artillerie. Depuis ce temps, l'étang des

Lices a été comblé et le moulin

démoli.

VII.

Maison de ville (V)

Tout près de la basse-cour de l'Hermine, au point marqué V sur le plan, se trouve un emplacement de maison, qui a été occupé successivement par des particuliers, par la Cour des Comptes, par le parlement et par la communauté de ville. Le premier propriétaire connu est Geoffroy de Clesse, de la paroisse de Theix, qui vivait en 1350. Geoffroy Denis occupait ce manoir en 1375, comme on le voit par la fondation de Talevaz mentionnée ci-dessus au § II. C'est là que vint s'installer, quelques années plus tard, la Chambre des Comptes des ducs de Bretagne. Elle y siégeait en 1395, 1412, 1429, 1450, 1485. Elle quitta Vannes en 1500, sur l'ordre du roi et de la reine, pour se fixer à Nantes, et y fit transporter ses archives. Au mois de décembre 1534, le rot François Ier considérant que l'ancienne maison des Comptes « seroit commode pour tenir la cour et parlement de Bretagne », l'affecta à cet usage, « à la charge toutefois que les habitans seroient tenus de mettre le dit bastiment en due réparation... ». Le parlement ayant été transféré à Rennes en 1554, la maison redevint libre. C'est alors que la communauté de la ville songea à la demander au roi, pour y tenir ses séances. « On ignore, dit M. Lallemand, l'époque à laquelle les habitants de Vannes furent appelés à se constituer en communauté ou corps politique ; mais il est probable que pendant les guerres de la succession, les bourgeois de la ville, qui y jouèrent un grand rôle, eurent l'occasion de s'organiser et de se donner des représentants. Nous avons vu en effet leur Conseil de ville traiter avec Charles de Blois en 1342, malgré Geoffroy de Malestroit, gouverneur de Vannes pour Montfort, et l'obliger à sortir de ses murs avec les gentilshommes de son parti » (Origines, p. 143). — On ignore également la composition et le lieu de réunion de ce Conseil primitif. Voici la requête adressée au roi en 1558 : « Sire, il y a en notre ville de Vennes une maison qui vous appartient, la maison de la. Chambre des Comptes. Pour ce qu'elle a été longtemps inhabitée, elle est aujourd'huy si caducque et ruynée qu'elle est preste à tumber, de façon qu'elle usera presque autant qu'elle vaut à rebastir. Non obstant laquelle ruyne, pour ce que les habitants n'ont pas de maison commune, pour traiter leurs affaires communes, mesmes pour retirer le peu de munitions de guerre qu'ilz ont, comme il leur est très requis, estant ville limitrofe et de frontière, scituée et assize sur un havre de mer. Et pour ce les dits habitans supplient très humblement Votre Majesté de leur bailler et délaisser la dite maison, pour y faire une maison de ville, à charge d'acquiter la rente deue sur icelle à quelques particuliers, et de vous payer chacun an à votre propre domaine de Vennes la somme de cinquante sols de rente... » (Archives de la Mairie). Cette requête fut agréée en 1560. La ville rebâtit alors la maison telle qu'on la voit aujourd'hui ; il ne reste de l'ancien édifice qu'une porte ogivale à, demi-enterrée. Une tour carrée et massive fut construite en 1583 pour recevoir une grosse cloche ; elle n'a été démolie qu'en 1863. En avant s'étendait une place à peu près carrée, bordée de maisons particulières, qui ont été graduellement supprimées. Le perron qui conduit au premier étage de la maison de ville n'a été placé qu'en 1811. La communauté de ville, lorsqu'elle reçut son développement complet, comprenait le gouverneur de la ville, le président ou sénéchal, l'alloué ou le lieutenant, le doyen des conseillers, le procureur du roi et son substitut, l'évêque ou son grand vicaire, les quatre dignitaires de la cathédrale, le doyen et deux chanoines du chapitre, les quatre recteurs de Vannes, les quatre plus anciens gentilshommes de la ville, le syndic et miseur en charge, les anciens syndics et miseurs, six avocats des plus anciens, les officiers de la milice bourgeoise, douze bourgeois notables, et six anciens notaires ou procureurs. — Une telle assemblée représentait mieux les diverses classes de la société que nos conseils municipaux actuels. La communauté était présidée, depuis 1560 au moins, par le gouverneur de Vannes, et ce droit fut formellement reconnu par le lieutenant du roi en 1628. En son absence, la présidence appartenait au président du présidial ou au sénéchal, qui se la disputèrent longtemps. En 1692 elle fut dévolue au maire, qu'un édit de Louis XIV venait de créer dans chaque communauté de ville. La révolution française supprima la communauté de ville et la remplaça par le Conseil de la commune, dit plus tard Conseil municipal. Le maire, d'abord élu, puis nommé par l'autorité centrale, fut maintenu comme président du Conseil et chef de l'administration urbaine. L'ancienne maison de ville servit de siège à la nouvelle administration municipale, et il en fut de même jusqu'en 1880, où M. Burgault voulut construire une nouvelle mairie, sur la place du Marché, dite aussi place Napoléon. Les plans et devis approuvés montaient à 410.938 francs, mais, comme il arrive presque toujours, les prévisions furent dépassées, et ce luxueux palais coûta 793.698 francs, c'est-à-dire à peu près le double du devis. C'est le 1er août 1886 que l'administration municipale a pris possession du nouvel hôtel de ville et a quitté l'ancienne mairie, qui depuis attend la décision de son sort.

VIII. Halle et Présidial (V')

Entre la rue des Halles et

l'église cathédrale se trouvait le marché couvert, appelé primitivement la

Cohue, et plus tard

la Halle. Au-dessus était le tribunal de la Sénéchaussée, remplacé

ensuite par celui du Présidial. La

Cohue existait dès 1220 au moins. Elle se compose actuellement de trois nefs, ou de trois halles, dont l'âge,

très

respectable, est difficile à préciser. La façade du côté de

la cathédrale, masquée par des maisons, ne laisse plus voir que le portail de la chapelle du présidial ; c'est une

porte

ogivale, entourée d'une archivolte à chevrons, flanquée

de colonnettes et surmontée d'une étroite fenêtre romane,

caractère qui marque la transition ou le commencement du XIIIème siècle. L'intérieur de la chapelle, occupé

aujourd'hui

par les pompes de la ville, présente dans les côtés

deux grandes portes, actuellement bouchées, qui établissaient

jadis une communication avec les nefs latérales de la halle. La façade de l'ouest a été refaite au commencement

du XIXème siècle. La Cohue appartenait primitivement

aux ducs de Bretagne et puis aux rois de France ; aussi

les places étaient-elles louées

à leur profit. Les bouchers, les boulangers, les toiliers

et autres marchands s'y rendaient aux jours de foire et de marché, et ne pouvaient pas

étaler ailleurs sans autorisation.

Ainsi les boulangers de Bohalgo ayant voulu, en 1644,

s'établir sur la place du Marché et au pont de Saint-Vincent, furent

condamnés à revenir à la halle, sous peine d'une

amende de dix livres. Après le départ du parlement en 1689, le commerce baissa et la halle fut

moins fréquentée. Le fermier des places fit

constater, par un procès-verbal du 1er mars 1690, que la plupart

de ses locataires n'y venaient plus

; de dix-sept boutiques, louées en moyenne 18 livres chacune,

il n'y en avait plus que trois ou quatre qui fussent occupées : c'était une perte importante pour lui et pour

le roi. Plus tard la situation s'améliora

et se maintint satisfaisante jusqu'à la Révolution.

Quand vint la liberté du commerce, la halle fut peu à peu délaissée

; seuls les bouchers lui

restèrent fidèles jusque vers 1840, en occupant toute la partie

méridionale. Aujourd'hui la halle est un magasin de décharge

pour la ville. Au-dessus de la halle se

trouvaient plusieurs chambres, dont la principale servait

d'auditoire ou de salle d'audience à

la Sénéchaussée. C'est grâce à ce voisinage que les contestations commerciales pouvaient être jugées sur-le-champ ; des prisons même étaient ménagées au rez-de-chaussée

de la halle. La sénéchaussée était ainsi

nommée du sénéchal, qui

la présidait, et qui était assisté d'un alloué ou

lieutenant, de plusieurs

conseillers et d'un greffier, sans compter un procureur du roi et ses substituts. Sa juridiction, qui

s'étendait primitivement sur tout le pays de Broérech,

avait été graduellement diminuée,

et ne s'exerçait plus en dernier lieu

que de Grand-Champ à la Vilaine et de l'Océan à la Claie. C'est encore à peu près le ressort du tribunal de

première

instance de Vannes. A côté

de la sénéchaussée, le duc François II avait établi, le

27 septembre 1485, à Vannes, un Parlement dit

des Grands jours, siégeant deux mois par an,

ayant juridiction sur toute la

Bretagne, et jugeant toutes les affaires que le parlement des Etats n'avait pas eu le temps de régler. Charles VIII

en 1493, Louis XII en 1500 et

François Ier en 1515 maintinrent ce parlement à Vannes. Il siégeait dans une maison, dite

depuis du Parlement ou Château-Gaillard, située

au haut de la rue Noé, n° 2. C'est un édifice bâti au XVème siècle, où se

trouvent de vastes salles,

des sculptures remarquables, et des peintures représentant la vie des Pères du désert, par

allusion au nom du président Louis des Déserts, qui l'habitait en 1528. Cette maison

appartenait alors à la collégiale de N.-D.

de Nantes, et était louée 40 livres, puis 50 livres par

an. En 1534, le roi François Ier trouva plus économique d'affecter

au Parlement l'ancienne maison de la Cour des comptes, en laissant aux

habitants le soin de la restaurer. Arrive

ensuite Henri II, qui modifie toute cette organisation

judiciaire. Par lettres du mois de mars 1553, il crée un Parlement permanent et le divise

en deux chambres, dont

l'une doit siéger à Rennes et l'autre à Nantes. Pour dédommager Vannes, il y érige, dès le 17 juin 1552, un

tribunal

intermédiaire appelé Présidial, ayant une compétence et un

ressort bien plus étendus que ceux de l'ancienne sénéchaussée.

Les nouveaux magistrats, savoir : un président,

un lieutenant criminel et sept juges ou conseillers, furent installés

le 8 août 1553. En

remplaçant la sénéchaussée, le présidial occupa le même local, au-dessus des halles.

C'est là que se jugeaient les

affaires ordinaires de la sénéchaussée de Vannes et les affaires réservées

des sénéchaussées voisines. C'est là que se réunissaient les Etats de

Bretagne, quand ils siégeaient à Vannes, comme ils le firent en

1567, 1572, 1577, 1582, 1599, 1610,

1629, 1643, 1649, 1667, 1691, 1693, 1695, 1699, 1703. C'est là

que s'assemblait le parlement de Bretagne pendant son exil

à Vannes (1675-1689). C'est là que siégeaient aussi les juridictions de l'Amirauté, des Traites, de la Maréchaussée,

de

la Maîtrise des eaux et forêts, de la Police, et les juridictions

seigneuriales de Boismoraud, de Saint-Guen, de l'Ile-d'Arz, et de

Kermainguy en Grandchamp. Supprimé,

comme toutes les justices seigneuriales, le présidial

de Vannes fut remplacé en 1790 par un tribunal de district, qui subit ensuite de

nombreuses modifications, avant

d'arriver à l'organisation actuelle, qui date de 1811. Délaissée

par les tribunaux, l'ancienne salle du présidial a été transformée en théâtre

municipal, où des troupes de passage

viennent de temps en temps donner des représentations.

IX.

— Couvent des Cordeliers (Z)

Les

Frères Mineurs, appelés plus tard Cordeliers, furent établis

à Vannes en 1260 par le duc Jean Ier. Leur couvent (Z) fut

bâti au sud-ouest de la cathédrale, en dehors du vieux mur

de la ville. Il était presque voisin du manoir de Kaer (Z') dont

les seigneurs lui firent plus tard quelques libéralités, mais

on doit croire qu'il se composait, comme dans les siècles suivants,

d'un carré d'édifices autour d'un cloître.

X. Rues de la ville close

Pour plus de clarté, on

peut suivre les numéros du plan. - 1° Rue Emile Burgault, et auparavant rue de la

Préfecture

; avant la Révolution c'était la

rue Notre-Dame, et antérieurement

rue du Baly ou du Ballay, dite aussi rue de la Porte-Neuve, et rue de la Juiverie.

XI. Eglise de Saint-Patern

En

sortant de la ville close, du côté de l'est, on trouve le quartier de Saint-Patern. Il

y avait là, dès l'époque gallo-romaine, un

centre de population plus ou moins important, comme

l'ont prouvé les briques et autres débris romains trouvés

dans diverses rues et dans les prairies situées entre l'étang au Duc

et le village de Saint-Guen. C'est

probablement peur favoriser ce quartier que saint Patern,

premier évêque de Vannes, demanda, vers 480, à un

riche propriétaire de l'endroit le terrain nécessaire pour y

bâtir une église ; mais il ne put l'obtenir. Plus tard, vers 500,

quand il fut question de ramener à Vannes le corps du saint évêque, mort en

exil, le propriétaire jadis récalcitrant

offrit lui-même le terrain demandé pour une église, et

promit de payer les frais de construction. Cet édifice, élevé

sur l'emplacement de l'église actuelle, reçut le corps de

saint Patern, et en prit le nom ; les reliques du saint y restèrent

pendant quatre siècles. Vers

919, en présence des épouvantables ravages des Normands,

qui mettaient tout à feu et à sang, le corps de saint Patern fut confié à Daoc, abbé de Rhuys, et emporté dans le

Berry. Son église fut brûlée et resta longtemps un monceau de

ruines. Après

l'expulsion des pirates en 937, ou plutôt après les terreurs

de l'an 1000, elle fut relevée dans le style roman de

l'époque, et vers le même temps érigée en église paroissiale

: on sait que, dans les cités épiscopales, il n'y eut point

de paroisses distinctes de la cathédrale avant le XIème

siècle. Cette paroisse comprit tout le faubourg de Saint-Patern et

toute la campagne autour de la ville. Elle

était encore d'érection récente, quand, vers 1081, Maengui,

évêque de Vannes, donna à son chapitre la moitié de cette paroisse, avec la faculté d'y nommer un vicaire

pour

cette portion. Un siècle après, en 1177, l'évêque Rotald ou Rouaud donna

l'autre moitié dans les mêmes conditions.

Cette situation bizarre d'une paroisse, gouvernée par

deux chefs égaux, se prolongea jusque vers 1430, où l'unité fut rétablie

au profit d'un recteur. Durant

le XIIIème et le XIVème siècle, l'église Saint-Patern était l'une des stations du grand pèlerinage des

Sept

Saints, qui consistait à faire

le tour de Bretagne, et le chapitre y faisait

exposer une partie des reliques du patron, qui lui avaient été

rapportées d'Issoudun. La guerre de Succession n'arrêta pas le concours des

fidèles, bien que l'anglais Saint-Alban et le breton Pierre de

Kaer eussent transformé momentanément

l'église en forteresse. A côté de l'église se trouvait

alors le cloître, qui ne s'écroula qu'aux dernières années du XIVème siècle.

L'église

romane, dont la dédicace se célébrait le 21 mai, au

jour de la translation des reliques de saint Patern, était un

édifice en forme de croix latine. Le choeur, accosté d'une sacristie

au nord, avait son autel majeur au fond, et de

chaque côté deux petits autels, dédiés l'un à saint Thomas,

l'autre à sainte Madeleine. La maîtresse vitre devait avoir

à l'origine l'écusson de Bretagne, parce que le duc, et plus tard le

roi, était regardé comme le fondateur de l'église, mais en 1727 il n'y

avait plus que les armes de Rosmadec, soit simples, soit en alliances. En

dehors du sanctuaire, à deux pas de la table de communion,

et au milieu, se trouvait un tombeau, élevé de

deux pieds, orné des écussons de Rosmadec, de Molac, de

la Chapelle, de Pontcroix, de Kerhoent, etc., pour lequel le

seigneur de Carcado-Molac payait à la fabrique une rente de 40 sols par an. Entre ce tombeau et la longère du nord,

se

voyait la tombe prohibitive de la famille Sesbouez ; beaucoup d'autres tombes

formaient le pavé de l'église, mais leur description ne nous est pas

parvenue. A l'inter-transept, quatre gros piliers, dont l'un renfermait un escalier, étaient

réunis par des arcades romanes, et

supportaient une tour carrée, surmontée d'une flèche en pierres.

Le transept nord était dédié à la sainte Vierge, sous le titre de

la Chandeleur ; et les chapelles de ce côté, en

allant vers le bas de la nef, étaient sous les vocables de Saint-Julien,

de Saint-Cado, de Saint-Honoré, etc... Le transept

sud était dédié à saint Sébastien et à saint Isidore ; les

chapelles du bas côté portaient les noms de Saint-Jean devant

la porte Latine, de Sainte-Barbe et de Saint-Fiacre, de Saint-Roch et

de Sainte-Marguerite. Cette

église, au bout de sept siècles, menaçait ruine. En

1721, une furieuse tempête abattit quinze pieds de la tour ; le 9 mai 1726, le reste tomba, en écrasant la moitié de

la

nef et en lézardant le choeur. Il

fallut se résigner à tout reconstruire. L'architecte Delorme

dressa le plan de la nouvelle église, qui devait avoir

le même emplacement et les mêmes dimensions que

VANNES - SAINT-PATERN

l'ancienne, et être reconstruite par parties et successivement, à commencer par le choeur et continuer par les transepts. La première pierre fut posée le 18 septembre 1727, et dix ans après on put inaugurer la majeure partie de l'édifice. Restaient le bas de la nef, qui fut bâti en 1769, et la tour, qui suivit de près, mais qui ne fut terminée qu'en 1826. Cette église, commode pour le culte, est sans caractère architectural ; ses murs sont en moellons et ses fenêtres sans style. Les chapelles latérales ont conservé une partie des anciens vocables, et les transepts deux retables de la Renaissance. L'autel majeur est en marbre blanc, et les fenêtres ont été récemment garnies de vitraux peints. La tour placée au bas de l'église, et précédée d'un escalier monumental, est toute en pierre de taille, et offre un coup d'oeil-imposant. Le cimetière qui entourait l'église fut fermé en 1792, et remplacé par le cimetière de Boismoreau, qui sert à toute la ville. On voit, parmi les nombreuses tombes qui remplissent ce nouveau champ funèbre, la croix de M. Pierre Rogue, lazariste, guillotiné le 4 mars 1796 ; le tombeau du P. Louis Leleu, jésuite, mort en odeur de sainteté le 1er août 1849, et le monument de Mgr Charles-Jean de la Motte, évêque de Vannes, mort le 5 mai 1860. Tout près de l'église de Saint-Patern, vers l'est, était la chapelle de Sainte-Catherine, dont il reste un pan de mur en belles pierres de taille, enchâssé dans le mur de la maison qui fait le coin de la place. C'est jusqu'à cette chapelle que s'avança la procession de la cathédrale pour recevoir saint Vincent Ferrier en 1419. C'est dans cette chapelle que, se fit le service paroissial pendant la reconstruction de l'église en 1727 et années suivantes.

XII. Hôpital de Saint-Nicolas

On ignore la date précise de la fondation de cet établissement, qui fut mis sous la protection de saint Nicolas, évêque de Myre en Lycie, mort vers 324. On sait seulement que l'Eglise, dès son origine, s'est toujours préoccupée de venir en aide aux voyageurs et aux malades pauvres. Saint Patern, en montant sur le siège de Vannes en 465, ne manqua point à ce devoir : Il montra, disent les leçons de son office, une charité inépuisable pour nourrir les pauvres et recevoir les étrangers. — Mais son hospice était-il ici ou ailleurs ? — On l'ignore. Plus tard, en 816, le concile d'Aix-la-Chapelle rappela l'obligation pour tous les évêques d'avoir un hospice dans leur ville, et d'en confier la direction spirituelle et temporelle à un chanoine qui leur en rendrait compte tous les ans. En 1312, le pape Clément V accepta le concours des laïcs pour l'administration des hôpitaux, mais il maintint l'obligation de rendre les comptes tous les ans à l'Evêque ou aux propriétaires de ces établissements. C'est alors que commencent les renseignements positifs sur l'hôpital de Saint-Nicolas, dit aussi hôtel-Dieu de Vannes. Il était situé sur le côté sud de la rue Saint-Nicolas, entre la rue actuelle du Roulage et le ruisseau du moulin de l'Evêque. La chapelle, régulièrement orientée, était à l'angle des deux rues ; les salles des pauvres et des malades lui faisaient suite vers le couchant, et pouvaient recevoir de 20 à 30 lits ; au midi s'étendait un jardin, dont la contenance a varié suivant les époques. Conformément au décret de 816, c'était toujours un chanoine de la cathédrale qui en avait l'administration, et qui portait pour ce motif le titre de prieur, comme chef d'une petite communauté. Les archives nous ont conservé les noms de Geoffroy du Pont en 1329, de Prigent Le Chevalier en 1393, de Jean Hervé en 1405, de Geoffroy Beign en 1425, d'Yves de Plumaugat en 1477, tous chanoines de Saint-Pierre et prieurs de Saint-Nicolas. On rencontre ensuite une série de simples prêtres, portant le titre de prieur ou d'aumônier, et gouvernant la maison, comme le faisaient précédemment les chanoines. Cependant la communauté de la ville de Vannes, à l'exemple de plusieurs autres cités, désirait se substituer à l'évêque commendataire pour l'administration temporelle de l'hôpital, et elle fut assez heureuse pour obtenir du parlement de Bretagne, le 5 octobre 1549, le droit de commettre deux administrateurs laïcs, tous les deux ans, pour gérer les biens de la maison, en ne laissant à l'aumônier que l'administration des sacrements, et à un gardien le service des malades. Les administrateurs laïcs, trouvant les dépendances trop restreintes, demandèrent, en 1567, au roi Charles IX la cession des terres situées au midi et arrosées par les ruisseaux venant de l'étang du Duc et de l'étang de l'Evêque. Le roi les accorda par lettres du 12 septembre 1569. Ces terrains marécageux, exhaussés au moyen de déblais, furent convertis en jardin ; et une vingtaine d'années plus tard le duc de Mercœur y ajouta une bande de terrain sur la pente de la Garenne. En 1634, il fut question au conseil de la ville de confier le soin des malades à des religieuses. Le plus grand nombre des conseillers s'y opposa ; mais les plus considérés, et notamment les magistrats, se prononcèrent en faveur des religieuses et prièrent Mgr de Rosmadec de faire venir des Hospitalières Augustines de Dieppe. Celles-ci arrivèrent à Vannes et furent conduites à l'hôtel-Dieu le 25 juillet 1635 ; mais cinq jours après, elles furent expulsées par les opposants, et elles durent se réfugier chez les Carmélites ; enfin le 4 août, elles furent acceptées par l'opposition, mais à des conditions assez dures. Oubliant cet accueil pénible, et rendant le bien pour le mal, les religieuses construisirent à leurs frais, en 1640, une salle pour recevoir les hommes, au midi de la chapelle ; et à la suite une grande maison pour leur communauté; à l'ouest de la chapelle, le logement fut amélioré et réservé aux femmes seules. Plus tard, en 1667, elles achetèrent les immeubles situés entre le ruisseau du moulin de l'Evêque et la rue de la Garenne; en 1670, elles achevèrent de bâtir l'édifice placé au midi de la cour et du côté du jardin. L'hôtel-Dieu était ainsi complet et formait un carré de constructions autour de la cour. Le nombre des religieuses variait entre 20 et 30, et c'est grâce à leurs dots qu'elles pouvaient s'entretenir, construire des bâtiments et améliorer le service : leur présence était une bénédiction pour l'hôpital. Néanmoins la tempête approchait. Le 18 novembre 1790, les 24 religieuses de la maison, interrogées séparément, répondirent qu'elles voulaient persévérer dans leur état. Deux ans après, le 19 décembre 1792, elles furent brutalement mises à la porte, et remplacées par cinq citoyennes. L'année suivante, la maison de la communauté fut convertie en prison, pour y renfermer une centaine de religieuses, de divers ordres, qui ne recouvrèrent la liberté qu'au commencement de 1795. Au mois de janvier de cette année, les malades de l'hôpital de Saint-Nicolas furent transférés au Petit-Couvent, dont la position était plus avantageuse au point de vue hygiénique. L'hôtel-Dieu, ainsi délaissé, sans réparation, souffrit considérablement des injures du temps. Le 16 juillet 1802, on fut obligé de démolir la chapelle, qui tombait en ruines. Enfin, une loi votée le 29 janvier 1805, autorisa l'administration des hospices civils de Vannes à céder au sieur Burgault, maire de Muzillac, les bâtiments de l'hôpital de Saint-Nicolas, avec les jardins et les dépendances, et à recevoir en retour les métairies du Pourpris et de la Porte-de-Bavalan, en la commune d'Ambon. Depuis ce temps, le quartier de Saint-Nicolas a pris, par des constructions successives, l'aspect qu'il présente aujourd'hui. Une rue nouvelle a été ouverte au sud des bâtiments, et le jardin est entré en 1861 dans l'enclos de la préfecture.

XIII. Couvent des Dominicains

Tout près de l'hôtel-Dieu était le couvent des Dominicains ou des Jacobins. Les premiers religieux de cet ordre arrivèrent à Vannes le 29 mai 1633, après avoir obtenu de l'évêque, de la ville et du roi, les autorisations nécessaires pour s'y établir. Ils jetèrent les yeux sur une prairie appartenant à l'hôpital de Saint-Nicolas, et située à l'endroit où s'élève aujourd'hui l'hôtel de la Préfecture ; ce terrain n'avait qu'un journal et sept cordes environ de superficie, mais il était susceptible d'agrandissement au sud, à l'est et au nord. Ils en obtinrent l'afféagement des représentants de la ville et de l'hospice le 23 novembre 1633, moyennant une rente perpétuelle de 15 livres par an. Pour aller de l'église de Saint-Patern à ce terrain, qui était alors enclavé de tous les côtés, les religieux achetèrent trois immeubles qui leur barraient le passage au bas de la rue du Four. C'est à ce moment qu'intervinrent, à titre de fondateurs, Messire Sébastien de Rosmadec, seigneur du Plessis, de l'Espinay, de Kernicol, de Lesnevé et autres lieux, et dame Julienne Bonnier, sa compagne, demeurant au manoir du Plessis, en la paroisse de Theix. Ils donnèrent une somme de 11.000 livres tournois pour payer les immeubles achetés, et pour construire l'église et la maison conventuelle. En retour ils demandèrent deux services solennels par an, une messe basse tous les lundis et 56 Libera dans le cours de l'année. Comme fondateurs, ils eurent le droit de mettre leurs armes dans les vitres de l'église et ailleurs, d'avoir un caveau funéraire dans le choeur, et de placer deux bancs prohibitifs du côté de l'évangile, l'un dans le choeur pour les hommes et l'autre dans la nef pour les femmes de leur maison. On commença dès 1634 la construction du couvent. Le corps de logis, au sud du cloître projeté, et en face du jardin, fut seul bâti vers cette époque ; les bâtiments qui devaient longer deux autres côtés du cloître futur, furent remis à plus tard, et finalement ne furent jamais édifiés. Quant à l'église, on la plaça sur le côté occidental du cloître, de manière à avoir le chœur tourné du côté de la Garenne, et l'entrée de la nef vers Saint-Patern. La première pierre de cet édifice fut solennellement bénite le samedi 28 octobre 1634, par Mgr Sébastien de Rosmadec, oncle des fondateurs, en présence du clergé, de la noblesse et du peuple de Vannes, et placée par le seigneur du Plessis sous le premier pilier du côté de l'épître ; elle portait une plaque d'argent avec une inscription rappelant la cérémonie. Le choeur de cette église était très allongé et se terminait en hémicycle ; les religieux chantaient ou récitaient leur office au fond, le maître-autel occupait le milieu et la table de communion était en avant. La nef avait la même largeur que le sanctuaire, et elle avait trois chapelles de chaque côté. En 1638, Messire Pierre de Larlan, seigneur de Lanitré et conseiller au parlement de Bretagne, se chargea de la construction de la chapelle la plus rapprochée du choeur, du côté de l'épître, en s'y réservant les droits ordinaires d'armoiries, d'enfeu et de banc prohibitif, et en y faisant une fondation de services pour une rente annuelle de cent livres tournois. En 1641, M. Jacques Sorel, seigneur du Bois-de-la-Salle et de Salarun, entreprit d'achever à ses frais la chapelle la plus haute, du côté de l'évangile, dédiée au Rosaire, à condition d'y avoir également tous les droits honorifiques, et y ajouta une fondation de services, moyennant une semblable rente de cent livres. Cependant les Dominicains n'avaient pas encore d'enclos. Ils demandèrent, dès 1634, au roi, comme héritier des ducs, la cession d'un terrain marécageux situé entre leur couvent et la colline de la Garenne, d'une contenance de cinq journaux, et de plus la cession d'un autre terrain, dit la Petite-Garenne, situé entre le couvent et la Tannerie, contenant deux journaux. — Louis XIII, informé que ces terres étaient incultes, et voulant participer à une bonne oeuvre, en fit l'abandon aux religieux, par lettres patentes du 6 février 1635, à condition d'avoir à perpétuité deux messes chantées par an. Le gouverneur de Vannes, Pierre de Lannion, qui avait la jouissance de ce terrain, abandonna son droit moyennant deux autres services par an. Les formalités remplies, les religieux cédèrent à l'hôtel-Dieu une portion de ces mêmes terrains, suivant un arrangement préparé par eux. D'un autre côté, les Dominicains, dans le but de compléter les édifices de leur couvent, continuaient à acquérir les jardins et les maisons de la rue du Four, du côté du midi, sur une longueur de 354 pieds. En attendant l'exécution de ces grands travaux, ils se contentèrent, en 1669, de construire un pavillon au bout de leur maison du côté de l'est. La communauté comptait alors 27 religieux et le bâtiment primitif était d'une insuffisance manifeste. Bientôt il fallut renoncer à tout projet d'agrandissement : les vocations religieuses devinrent moins nombreuses, et l'opinion publique se laissa prévenir contre les moines. En 1758, pour faciliter l'entrée et la sortie de la ville de Vannes, on ne se gêna point pour tracer à travers l'enclos des Frères Prêcheurs une voie nouvelle, appelée aujourd'hui la rue du Roulage, et marquée sur le plan par deux lignes pointillées. En 1785, les travaux atteignaient les abords du couvent, et en 1786 on construisit près du perron de l'église une maison qui existe encore et qui porte le N° 10. Au mois de novembre 1790, il n'y avait plus que sept religieux ; deux déclarèrent vouloir sortir ; les autres furent expulsés le 1er avril 1791. Les maisons de la rue du Four et les autres immeubles furent vendus en détail. L'enclos et le jardin furent adjugés au sieur Pavec pour 20.400 livres ; la chapelle fut vendue au sieur Houdiart, et servit plus tard aux voitures du roulage ; la maison conventuelle fut affectée au logement de la gendarmerie, et elle a gardé cette destination jusqu'en 1860. C'est alors que le département voulut y transférer l'hôtel de la Préfecture. Il racheta successivement le jardin, l'enclos, la chapelle des religieux et le jardin de l'hôpital. Le 4 octobre 1862, eut lieu l'adjudication des travaux de la préfecture au sieur Normand, pour la somme de 552.580 francs, chiffre qui a été dépassé à cause des modifications apportées au devis primitif. La chapelle et l'ancien couvent ont été démolis pour faire place aux nouvelles constructions. — Inutile de donner ici la description de la préfecture : chacun peut l'examiner et l'apprécier à son point de vue particulier.

XIV. La Garenne

La Garenne est l'extrémité d'un plateau qui s'abaisse doucement vers l'est et le nord, et brusquement vers l'ouest. Si l'on tient compte de son nom, il faut admettre qu'il y avait là jadis des landes et des bruyères, au milieu desquelles les lapins avaient creusé leurs tanières. Au XIème siècle, et au plus tard au XIIème, tout ce terrain, depuis l'étang des Lices jusqu'au ruisseau de Lanoë, et depuis la ruelle du Jointo jusqu'au ruisseau qui descend de l'étang du Duc, probablement même jusqu'à la rue de la Petite-Garenne, fut donné à l'abbaye de Saint-Gildas de Rhuys, et servit ensuite à la dotation partielle du prieuré de Saint-Guen. Ce lambeau de territoire se trouvant entre le fief de l'évêque et celui du duc, on se demande naturellement de quel domaine il a été détaché dans l'origine. Si l'on considère que les prieurs de Saint-Guen ont eu constamment juridiction féodale sur leurs terres et leurs hommes, et qu'ils ont toujours reconnu les ducs comme leurs fondateurs, on est porté à croire que la Garenne appartenait primitivement au fief du duc. Vers 1380, Jean IV, faisant construire le château de l'Hermine, voulut prendre environ la moitié de ce terrain, du côté du nord, pour en faire un parc. La ligne de démarcation suivait la rampe de la Garenne et puis le chemin qui conduit à la Tannerie. L'estimation du revenu ayant été faite, le duc, par acte du 11 janvier 1387 (N. S. 1388), assigna au prieur une indemnité annuelle de dix livres, six sols et un denier sur sa recette de Vannes. Les ducs jouirent de ce parc pendant un siècle. Il passa ensuite aux rois de France, qui en abandonnèrent la jouissance aux gouverneurs ou capitaines de Vannes. En 1569, une portion en fut détachée au profit de l'hôpital de Saint-Nicolas. Le surplus était loué à des particuliers ; ainsi le 2 janvier 1602, « la Garaine estant derrière le chasteau de cette ville de Vennes », était affermée à Pierre Moisson, au nom du gouverneur René d'Arradon, pour 25 écus par an, « à la charge de ne rien démolir, ni laisser démolir, ni bescher en aucune façon ». On a vu ci-dessus comment les Dominicains obtinrent de Louis XIII, en 1635, la Petite-Garenne, le marécage intermédiaire et le bas de la Grande-Garenne. Il ne restait plus au roi que le haut de la Garenne et la pente du côté de la ville. En 1678, la communauté de ville proposa d'y établir une promenade publique. Le duc de Chaumes, gouverneur de Bretagne, approuva le projet, mais dés l'année suivante il en suspendit l'exécution, et la colline redevint la pâture des moutons du quartier. En 1698, M. le comte Pierre de Lannion demanda l'afféagement de la Garenne, pour reprendre sa conversion en promenade, et pour laisser au public un témoignage de sa libéralité. Le terrain sollicité avait cinq journaux et 67 cordes. L'affaire réussit. On commença par niveler le sommet de la colline et par y planter des arbres. Dès 1715 on trouve la mention d'allées d'ormeaux. En 1726, le syndic, M. Le Vaillant, représenta à la communauté de ville qu'il serait avantageux aux habitants d'avoir des foires de bestiaux sur la Garenne, tous les mercredis, depuis Pâques jusqu'à Noël. En 1752, en présence d'une disette où il fallait fournir aux pauvres du travail et du pain, l'évêque et la ville réunirent leurs efforts pour conjurer le mal. On accueillit tous les hommes qui se présentèrent, même les femmes, et on les appliqua à tailler en étages la butte de la Garenne du côté de l'ouest, et à y planter des allées d'arbres. Les terres qui en furent tirées servirent à combler la douve en face, et à former le jardin qui court le long des murs de la ville, et qui n'était avant cette époque qu'un marais inondé par l'eau du ruisseau et par celle de la mer. La promenade de la Garenne a été témoin d'un drame sanglant en 1795. C'est là, le long du mur qui borde l'ancien enclos de l'hôpital, que furent conduits, le 30 juillet à sept heures du matin, Mgr de Hercé, évêque de Dol, M. de Sombreuil, quelques royalistes et quatorze prêtres de divers diocèses, tous condamnés à mort, à la suite du désastre de Quiberon. Ils avaient tous les mains liées derrière le dos. Mgr de Hercé demanda qu'on lui ôtât son chapeau, afin de faire plus respectueusement sa dernière prière. Un grenadier se disposant à lui rendre ce service, M. de Sombreuil lui dit : « Laisse, tu n'en es pas digne », et il enleva le chapeau avec les dents, n'ayant pas les mains libres. Quelques instants après, ils tombaient tous sous les balles des républicains, et leurs corps étaient portés au cimetière de Vannes. Plus tard, en 1814, leurs ossements furent exhumés et déposés, avec ceux des autres victimes de la Révolution, dans la chapelle de Saint-Louis à la cathédrale. La croix pectorale de Mgr de Hercé est conservée à l'évêché de Vannes, et le chapitre possède sa custode pour le viatique et son ampoule pour l'extrême-onction. C'est également sur la Garenne que fut amené, le 4 janvier 1805, l'intrépide Pierre Guillemot, surnommé le roi de Bignan, l'un des principaux chefs de la Chouannerie. Il avait été condamné, la veille de ce jour, à la peine de mort, par une commission militaire réunie à la mairie. Comme il ne pouvait marcher, à cause de ses blessures, il fut porté au lieu de l'exécution, et il reçut la mort avec le courage d'un soldat et d'un chrétien. C'est sur la Garenne aussi que furent passés par les armes, le 7 octobre 1806, Edouard de la Haye de Saint-Hilaire et Jean Billy, coupables d'avoir arrêté l'évêque de Vannes sur la route de Monterblanc et de lui avoir extorqué 24.000 francs ; ils avant été pris les armes à la main, après avoir tué un brigadier de gendarmerie (nota : un monument a été élevé sur la Garennes à la mémoire des morts de la grande-guerre 1914-1918).

XV. Hôpital de Saint-Yves

L'hôpital de

Saint-Yves ou

de la Garenne n'a été fondé qu'en

1698. Madame Marie de Berrolles, veuve de Jean Hélo de Kerborgne, avocat au parlement, touchée de compassion

en voyant errer dans la ville et mendier de porte en porte des pauvres atteints de maux

incurables, et voyant qu'on ne pouvait les recevoir dans aucun hôpital de Vannes,

résolut de leur ouvrir un asile sur la Garenne, non loin

de sa maison du Verger. En conséquence elle acheta, dès

le 21 février 1698, de M. Vincent Marquet, sieur de

Kermarquer, au prix de 1.800 livres , les maisons de la

Garenne occupées par Mlle Golvine de la

Chaussonnière, avec cour devant, jardin derrière,

et pré ou verger à la suite, à la charge de foi et hommage

au prieur de Saint-Guen. Au nord de ces maisons et le long

du chemin qui descend vers la Tannerie, il y avait un

terrain de 135 pieds de longueur sur 30 pieds de largeur,

qui servait parfois de cimetière aux pestiférés. La

fondatrice, croyant qu'il appartenait

à la ville, le demanda pour l'établissement de ses pauvres

incurables, et l'obtint, suivant délibération du 6 juin 1698. Mais ayant su plus

tard qu'il appartenait réellement au prieur de Saint-Guen, elle le pria d'en ratifier la concession.

C'est

sur ce terrain qu'elle établit les fondements d'une chapelle

et d'une première salle pour les incurables. Mme la présidente

de Montigny, en 1699, fit bâtir la chapelle, en forme de rectangle, et y mit la statue de

saint Yves, patron de

son fils, et par suite patron de l'établissement. En 1700, le 20 août, Mme de Berrolles-Hélo obtint du prieur

de Saint-Guen, moyennant une rente de 5 sols, l'afféagement « d'un vieux chemin conduisant du bas de la

Garenne à la croix du Jointo, et faisant la séparation de l'enclos des Incurable et de celui du Verger », et conformément à l'autorisation donnée,

elle le boucha et le fit entrer

dans le jardin de l'hôpital. Puis, pour une autre rente de 5 sols, elle obtint une augmentation de terrain à la

suite du cimetière, de manière à avoir un journal en

tout. L'établissement des

Incurables était fondé. Pour le rendre perpétuel, la fondatrice l'offrit en

toute

propriété à la communauté de ville, qui la refusa à cause des charges.

Elle l'offrit, le 10 août 1705, à l'évêque de Vannes, qui l'accepta malgré

les charges et en vue du soulagement des pauvres. Mgr d'Argouges le confia, dès

le 12 décembre 1705, aux Filles de la Charité de Saint-Vincent de Paul, établies

dans la rue de Poulho depuis une vingtaine d'années. Voulant ensuite procurer

à la maison une existence légale, il obtint de Louis XIV, au mois de décembre

1711, des lettres patentes confirmant l'hôpital des Incurables, et imposant en

retour une messe chantée au jour de la Saint-Louis de chaque année. Avant de

mourir, en 1716, l'évêque légua 20.000 livres pour l'entretien des pauvres.

Mgr Fagon fit rebâtir en 1735 la salle des hommes, située à l'ouest de la

chapelle, et Mgr de Bertin celle des femmes en 1748. L'hôpital renfermait 20

lits pour les hommes et 40 pour les femmes ; ils avaient été dotés par divers

particuliers, qui, en général, s'étaient réservé, pour eux et leurs héritiers,

le droit de présenter les malades. Les Soeurs également étaient dotées ;

elles étaient au nombre de huit, dont quatre pour l'hôpital, deux pour des

oeuvres annexes, et deux pour la visite des pauvres et des malades en ville. Le

2 juin 1791, elles ne voulurent pas recevoir la visite de l'évêque

constitutionnel, et deux jours après, le directoire du département arrêta

qu'elles seraient renvoyées le plus tôt possible. Deux citoyennes furent chargées

de les remplacer. Les biens meubles et immeubles furent tous attribués à la

Commission des Hospices de Vannes, pour conserver leur destination. Après la

tempête révolutionnaire, l'administration des hospices arrêta, le 7 juillet

1803, que l'établissement de la Garenne serait remis à la disposition et aux

soins des Soeurs de la Charité, et que le préfet serait prié d'approuver

cette mesure. L'approbation fut donnée le jour même. Quatre filles de la

Charité vinrent aussitôt reprendre le service des Incurables ; et en 1806 deux

autres soeurs leur furent adjointes. Le bureau de bienfaisance ayant été

transféré à la Garenne, en 1842, réclama deux nouvelles Filles de la Charité,

l'une pour le quartier de Saint-Patern, l'autre pour celui de Saint-Pierre. De

cette façon le personnel des Soeurs se trouva reconstitué comme avant la Révolution.

Cependant la Commission des Hospices, en vue de faire des économies, songeait

depuis longtemps à supprimer l'hôpital de Saint-Yves. La décision fut prise

en 1866 : les Soeurs de Saint-Vincent de Paul furent appelées à l'hôpital du

Petit-Couvent, pour remplacer les Augustines ; les malades furent partagés

entre le Petit-Couvent et l'hôpital général, et la maison de la Garenne fut

fermée. Cette maison toutefois reprit bientôt une destination religieuse. En

1868, elle fut rachetée par la soeur Félicité Le Quette, supérieure générale

des Filles de la Charité, et immédiatement l'oeuvre de la Providence y fut

transférée. Cette oeuvre, commencée en 1830 par Mme Bernard, Mlle Maillard et

Mlle A. Hervieu, avait pour but de retirer des mains de leurs parents vicieux ou

pauvres les jeunes filles dont la moralité se trouvait compromise. Elle fut

installée en 1834 au n° 7 de la rue du Nord, dans une maison acquise par M.

Hervieu. En 1851, Mlle Ambroisine Hervieu, voyant l'oeuvre prendre des développements,

la confia aux Soeurs de la Charité de Saint-Vincent de Paul. Celles-ci

construisirent une chapelle spacieuse, et obtinrent en 1858 la reconnaissance légale

de leur maison. En 1868, elles quittèrent la rue du Nord, pour s'établir à la

Garenne, où il y avait plus d'espace et plus d'air. Elles y ont bâti en 1874

une vaste maison, et démoli l'ancienne qui la masquait. A leur oeuvre de la

Providence, elles ont ajouté des écoles libres pour les externes, un ouvroir