|

Bienvenue ! |

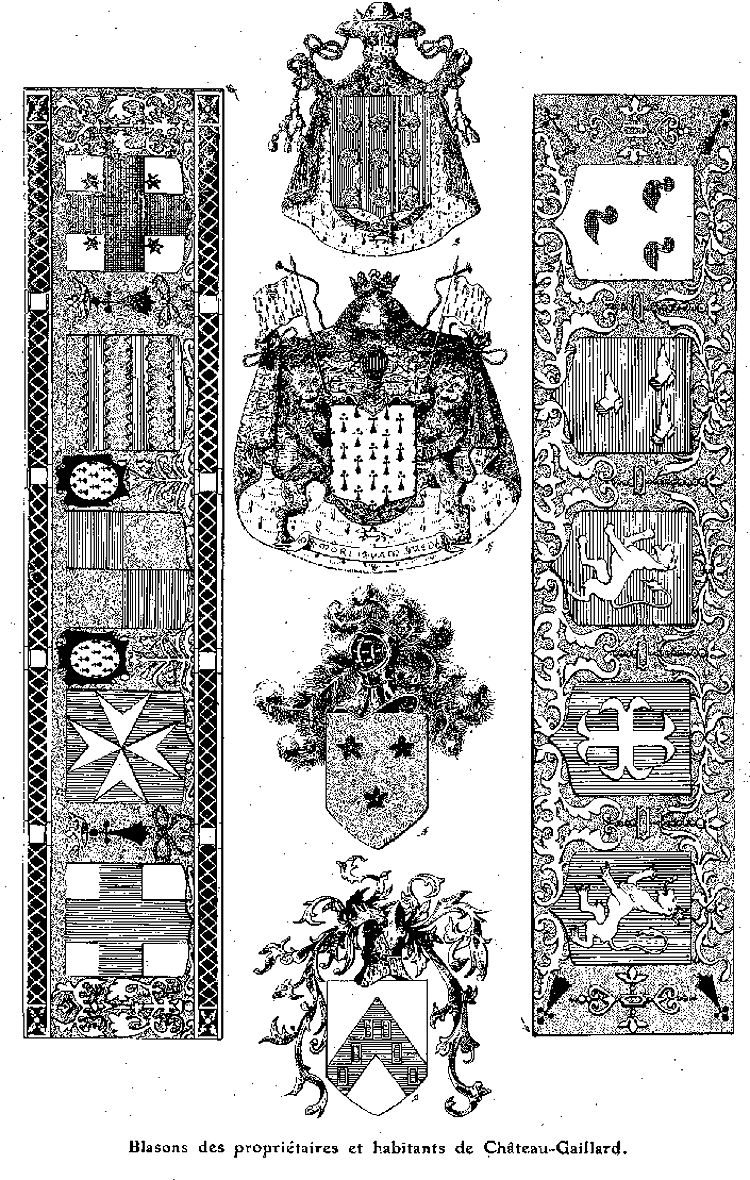

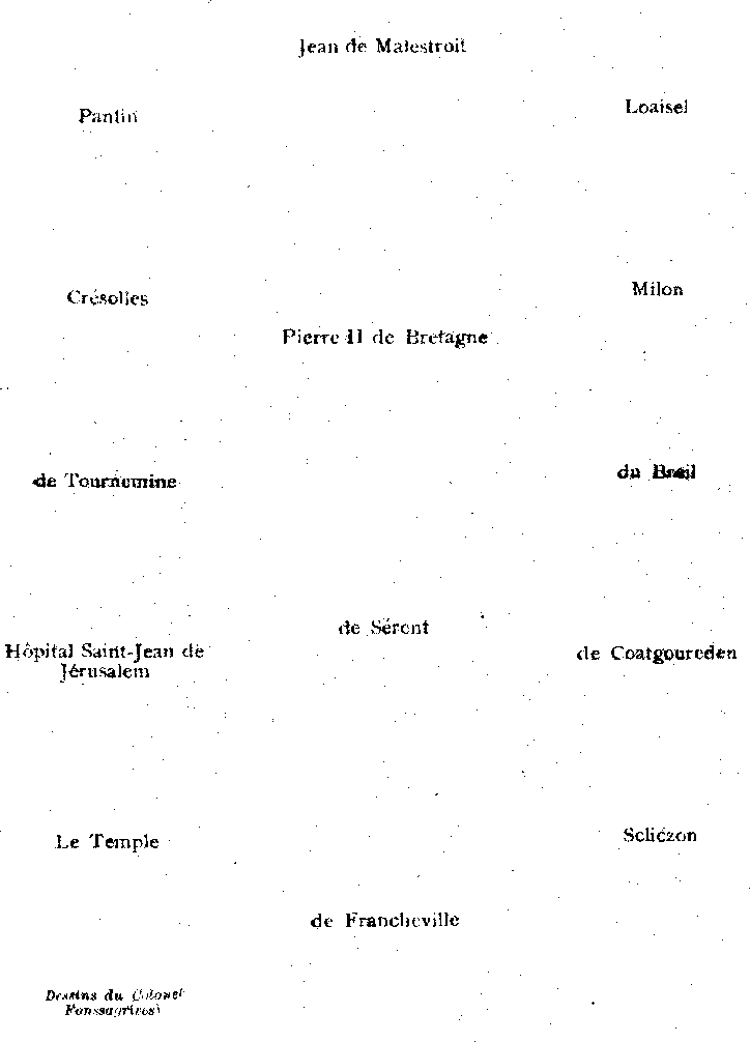

LE PLUS ANCIEN MANOIR DE VANNES.CHATEAU-GAILLARD. |

Retour page d'accueil Retour page "Ville de Vannes"

Le château Gaillard de Vannes fut construit au début du XVème siècle sur la terre relevant des possessions des Chevaliers de Saint-Jean de Jérusalem, laquelle terre passa ensuite entre les mains de Gaillard Tournemine qui lui donna son nom, puis entre celles de Thomas Faverill, celles de Jean de Crésolles, celles de la famille Pantin, et enfin à Jean de Malestroit, évêque de Nantes et chancelier du duc de Bretagne. L'édifice fut construit en 1410 par le dit chancelier. En 1456, le château Gaillard fut vendu au duc de Bretagne Pierre II, qui y installa le Parlement de Bretagne qui resta en fonction jusqu'en 1532. En 1554, il fut vendu par le roi. Au XVIIème siècle, l'endroit fut possédé par messire Daniel de Francheville, conseiller du roi et premier avocat au Parlement de Bretagne, puis, en 1762, par Luc-Julien Le Sénéchal de Kerguizec, lieutenant des maréchaux de France. Château-Gaillard passa ensuite en 1764 aux mains de Louis-Jean-Charles Fournier, chevalier, seigneur de Trélo, Saint-Maur et autres lieux et à madame Marie-Catherine Besson de la Vieuville, son épouse. En 1779 le château-Gaillard passait aux mains de madame Françoise Le Roux, veuve du sieur Sébastien-Marie Le Hénauff de Kerpars pour entrer ensuite le 7 frimaire an IX en la possession de la famille Geanno (ou Jéhanno), puis de la famille Montlaur ou Monlaur et Le Bobinec (qui vend, en 1912, le Château-Gaillard à la Société Polymathique du Morbihan).

![]()

Le nom de Château-Gaillard est célèbre en bien des lieux de la terre de France. On pensera, peut-être, que le Château-Gaillard de Vannes mérite de le devenir, s'il ne l'est déjà, non pas seulement comme musée, par les collections uniques qu'il renferme, mais encore par les souvenirs historiques qu'il évoque.

I. LES ORIGINES.

Sur les origines de Château-Gaillard un rentier de la ville de Vannes, datant de 1455-1458 (Archives de la Loire-Inférieure, B. 2.339), fournit de précieux renseignements.

Les officiers chargés d'établir ce rôle financier relevaient maison par maison les rentes que le duc était en droit de prélever. D'après eux, les tenanciers de tous les immeubles compris à l'intérieur de l'enceinte fortifiée lui en devaient une, sauf preuve contraire. Quand donc un tenancier affirmait n'avoir jamais rien payé au receveur des domaines, ses dires n'étaient acceptés que sous bénéfice d'inventaire, et le receveur, prévenu, requérait le procureur d'avoir à assigner le récalcitrant devant la cour pour fournir ses preuves.

Tel fut le cas de Jean de Malestroit, seigneur de Mesangé, propriétaire de Château-Gaillard en 1455, comme héritier de son oncle, le Chancelier de Bretagne. Déjà les enquêteurs du rentier de 1413 « ne trouvaient qu'il fût dû aucune rente sur ladite maison ». Néanmoins ceux du rentier de 1455 notèrent : « Soit sollicité le procureur par le receveur » pour que « les détenteurs soient poursuiz » (L. c., fol. VII. r°).

Dans l'espèce les détenteurs n'invoquaient pas seulement un usage ancien ; ils reconnaissaient être tenanciers, mais d'un autre seigneur que le duc. Ils « dient », lit-on au rentier, « qu'ilz tiennent la maison des Hospitaliers » (Id., ibid.).

Il n'en faut pas douter, si le grand ordre militaire de l'Hôpital de Saint-Jean de Jérusalem possédait, au XVème siècle, des droits sur l'emplacement de Château-Gaillard, c'était comme successeur de celui du Temple, après sa suppression par Clément V.

Pour bien s'en convaincre, qu'on se rappelle le caractère des Templiers. Voués de par leurs origines à la défense du Saint-Sépulcre, ils donnèrent jusqu'à la fin des preuves de vaillance. Mais leur richesse, les facilités que leur procuraient les relations constantes établies entre les établissements qu'ils possédaient dans toute la chrétienté, les amena peu à peu à s'occuper d'opérations de banque. Le Temple devint une grande maison de crédit, recevant les objets précieux en dépôt, détentrice de la monnaie métallique, faisant circuler les lettres de change, assez puissante pour que le roi de France ne trouvât pas de plus sûr gardien de son trésor.

Vannes, port important, résidence fréquente des ducs, ne pouvait manquer d'avoir sa commanderie ou, tout au moins, une maison [Note : Vannes ne se trouve pas sur les listes des possessions du Temple et de l'Hôpital des chartes datées de 1182 et 1160. Mais ces chartes sont apocryphes et la commanderie de Vannes put avoir été établie postérieurement à la date de leur fabrication. En outre, les Templiers pouvaient ouvrir à Vannes un établissement non érigé en commanderie. Guillotin de Corson, Les Templiers et les Hospitaliers en Bretagne. Nantes, 1902, in-8°, p. XV-XVIII et XVIII-XXX]. Nul emplacement ne lui convenait mieux que celui de Château-Gaillard, dominant le port, contigu à la porte qui, sans doute, ouvrait l'accès de la ville aux navigateurs, voisinant la cohue, en plein centre commercial. Et pourquoi tant d'orfèvres dans le haut de la rue Noé et la rue qui a pris leur nom, sinon parce que, exerçant la profession qui exige, entre toutes, une protection spéciale de la marchandise, et de grosses avances d'argent, ils se groupèrent naturellement auprès du Temple, qui pouvait leur fournir l'une et les autres ?

La certitude historique donnée par le texte du rentier prend toute sa valeur quand on la confirme par la tradition.

Dubuisson-Aubenay, esprit curieux non moins qu'archéologue averti, visitant Vannes en 1636, s'enquit des traditions des Cordeliers. « Auparavant qu'ils fussent là », où se trouve aujourd'hui l'habitation de M. Morel (Nos 1956-1957 du plan cadastral), devant l'ancien rampart qui clôt le jardin du Château-Gaillard, « c'était », écrit-il, « à ce qu'ils disent, une petite chapelle, assise sur la douve et bord extérieur du fossé de la ville ». Et il ajoute : « Aucuns veulent dire que c'estoit un Temple et chapelle des Templiers, mais il n'y en a point de preuve » (Dubuisson-Aubenay, Itinéraire de Bretagne en 1636. Nantes, 1898, in-4°, t. I, p. 142).

Ne voilà-t-il pas une raison de respecter, en quelque sorte, la tradition ? Isolée, elle n'a point, sans doute, de signification certaine. Mais, du jour où un document apparaît qui l'explique, qui fournit là preuve demandée par Dubuisson-Aubenay, si, le plus souvent, elle n'apparaît pas entièrement conforme à la vérité, du moins elle l'étaye et la confirme.

Deux autres traditions sur Château-Gaillard ont encore cours. Il renfermerait des trésors : Gilles de Rais, le valeurenx compagnon de Jeanne d'Arc, y aurait commis certains des actes infâmes qui déshonorent sa mémoire.

Château-Gaillard, en effet, a dû conserver des trésors : les joyaux et l'argent mis sous la garde des Templiers. Ces trésors-là ont bien disparu, mais ils viennent d'être remplacés par d'autres, ceux qui constituent le Musée de la Société Polymathique.

Quant au souvenir de Gilles de Rais, il y a là, semble-t-il, substitution de mauvaise renommée. Les Templiers, on a fourni les plus fortes raisons de le croire, furent injustement condamnés. Mais que cette réputation fût créée de toute pièce ou non, la tradition bretonne ne considéra pas moins les « hommes rouges » comme perdus de moeurs, friands de rapts d'enfants. A Château-Gaillard devait donc se rattacher naturellement le souvenir de scènes odieuses. Seulement Gilles de Rais ayant été condamné à son tour, après plus d'un siècle, pour des faits semblables à ceux reprochés aux Templiers, sans doute l'imagination populaire lui attribua-t-elle bientôt les méfaits qu'elle supposait avoir été commis à Château-Gaillard.

Faut-il essayer de remonter au delà des Templiers, de recherche à qui ils succédèrent ?

Château-Gaillard actuel se trouve à quelques mètres des anciens remparts, au milieu d'une très longue courtine droite qui ne présente aucun élément de défense depuis la place Saint-Salomon. A l'endroit où il s'élève, environ, coupant la courtine, se dressait un système de fortification qui battait la courtine en même temps qu'il défendait, sans doute, une porte, la porte de la mer, devenue dans la suite la porte Mariolle.

Principale protection de la ville de ce côté, il devait avoir une certaine importance : c'était une sorte de château-fort que les Templiers occupèrent en tout ou en partie.

L'étude des lieux et le rentier permettent, semble-t-il, de donner plus de consistance à cette hypothèse. Tout autour de l'emplacement de Château-Gaillard, en effet, se trouvaient, au XVème siècle, des maisons ne payant aucune rente au duc [Note : A l'exception de trois qui paraissent bien construites, à une date plus ou moins récente, sur l'ancienne voie publique. Peut-être aussi les propriétaires n'avaient-ils pas pu se défendre de l'âpreté du fisc. Archives de la Loire-Inférieure, B. 2.239, fol. VII], et l'on est naturellement amené à penser que le terrain sur lequel elles s'élevaient, leur « place », ne faisait qu'un jadis avec celle de Château-Gaillard, représentait l'ancienne tenue des Hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem et avant eux des Templiers.

Tout ce qui précède peut se résumer en quelques lignes. Au milieu de la longue courtine en ligne droite de l'ancienne enceinte devait s'ouvrir, dès l'époque la plus ancienne, une porte connue plus tard sous le nom de porte Mariolle. Pour la défendre s'élevait un système fortifié. Vint un jour où les Templiers l'occupèrent avec un espace délimité, semble-t-il, par les remparts, les voies ascendante et transversale, aujourd'hui rues Noé et des Halles [Note : La première, beaucoup plus large qu'elle n'est actuellement, en alignement, peut-être, avec les numéros pairs de la rue des Orfèvres], le jardin qui dépend de Château-Gaillard. Après la disparition des Templiers, l'emplacement fut divisé, mais la juridiction des Hospitaliers, leurs successeurs, était encore reconnue au XVème siècle par les détenteurs de la parcelle sur laquelle s'élevait le Château-Gaillard.

Là finissent les hypothèses vraisemblables que suggère une série de faits sur les origines de Château-Gaillard. Un premier témoignage direct, celui du rentier, fournit la liste des occupants de sa tenue. Ce sont, à partir d'une époque indéterminée, mais à coup sûr fort ancienne, et dans cet ordre : Gaillard Tournemine, Thomas « Faverill », Jean de Crésolles, gendre du précédent, Pantin, Jean de Malestroit, chancelier de Bretagne [Note : Si nous interprétons bien les termes du rentier : « La maison qui, fut Pantin, et que tindrent autreffois Gaillart Tournemine, Thomas Faverill, et Jehan de Cersolles et sa femme, fille dudit Thomas, et dempuis à l'évesque de Nantes, chancelier de Bretagne » ; - et, un peu plus haut : « Une maison qui fut Pantin et dempuis à l'évesque de Nantes ». L. c., fol. VII. r°].

Les Tournemine figurent parmi les très anciennes familles chevaleresques de Bretagne. — Nous ne saurions dire que était Thomas « Faverill ». — On trouve un Jean de Crésolles receveur d'Hennebont en 1408, contrôleur de l'hôtel du duc en 1409. Le même, sans doute, n'acquit la noblesse qu'au début du XVème siècle. Les Crésolles possédaient des terres nobles, au milieu du même siècle, en Elven, en Arradon, en Ploeren. — Pantin pourrait bien appartenir à une famille de non moins ancienne chevalerie que les Tournemine, mais d'origine angevine (Potier de Courcy, Nobiliaire de Bretagne. - De Laigue, La Noblesse Bretonne aux XVème et XVIIIème siècles. — Kerviler, Bio-bibliographie bretonne).

Voilà donc reconnu l'usage du sol sur lequel s'élève Château-Gaillard, et établie une liste de ses occupants avant Jean de Malestroit. Le moment est venu de présenter le constructeur du manoir, et de décrire sommairement son oeuvre.

II. LA « MESON NEUFFVE » DE JEAN DE MALESTROIT, CHANCELIER DE BRETAGNE.

Après Pantin, le rentier de Vannes désigne, comme propriétaire de la tenue de Château-Gaillard, Jean de Malestroit, évêque de Nantes [Note : st-il besoin de remarquer qu'il ne faut pas prendre au pied de la lettre les termes du rentier : « La maison... que tinrent autreffoiz Gaillart Tournemine... et denpuis à l'évesque de Nantes », pour en conclure que le Château-Gaillard n'a pu être construit par le chancelier, mais lui est antérieur ? « Maison » signifie, dans l'esprit des enquêteurs, tenue sur laquelle s'élevait une maison, L'acte invoqué un peu plus loin suffit à en fournir la preuve formelle indépendamment de beaucoup d'autres faits]. Nous avons déjà essayé d'exposer, par ailleurs [Note : J. de la Martinière, Un grand chancelier de Bretagne, Jean de Malestroit, dans le Bulletin de la Société histoire et d'archéologie de Bretagne, 1920. D'une façon générale, on pourra se référer à ce travail pour ce que renferme la présente notice sur Jean de Malestroit. Nous avons utilisé en outre quelques renseignements nouveaux dus à l'obligeance de M. l'abbé Bourdeaut, si documenté sur l'histoire du XVème siècle breton, et mentionnerons chaque fois leur source en note], comment le rôle de ce personnage fut considérable et prédominant sous le règne de Jean V. Le duc n'avait que 19 ans quand il choisit Malestroit comme chancelier en 1408 ; il le maintint ensuite continuellement dans cette charge et mourut avant son serviteur. Le chancelier, muni de l'entière confiance du souverain qui le traitait de cousin et compère, sut la garder toujours entière, au milieu des situations les plus difficiles, malgré de violentes attaques. Il exerça les prérogatives d'un premier ministre qui dispose de toutes les forces vives de l'État, et fut, semble-t-il, beaucoup moins soumis à l'influence du duc que le duc à la sienne.

Esprit souple, délié, plein de ressources, financier adroit et sans scrupule, diplomate subtil entre tous ceux de l'époque, qui en compta un si grand nombre, Jean de Malestroit nous apparaît comme le véritable directeur de la politique extérieure de la Bretagne, l'organisateur de l'administration du duché durant le règne de Jean V. Ses sympathies anglaises furent certaines : elles lui valurent d'être emprisonné, à trois reprises, par les fidèles de Charles VII, avec l'assentiment, au moins tacite, sinon avec les encouragements de celui-ci. Le connétable de Richemont l'accusait d'être soudoyé par l'Angleterre. Il signa le traité de Troyes, et les seigneurs bretons approuvèrent le traité ; mais en protestant qu'ils étaient contraints, et avaient grand honte de le faire. Il constitua, par testament, des services pour le repos de l'âme des rois d'Angleterre et de France, faisant au premier la part la plus large.

Mais, quand les circonstances rendaient pratiquement favorable un rapprochement avec la France, Malestroit n'hésitait pas à le rechercher, et s'il dirigea nombre d'ambassades à la cour d'Angleterre, sa souplesse lui permit de pas se trouver gêné quand il en conduisit d'autres à la cour de France. Autrement dit, les traités signés par la Bretagne durant le règne de Jean V n'avaient qu'une valeur, momentanée, et à Malestroit, le grand responsable de sa politique extérieure, peut s'appliquer cette maxime amère de l'historien d'Argentré : « Telles sont les alliances des princes ; ils s'en servent pour tromper pendant qu'ils attendent autres opportunitez ».

On a fait ressortir les avantages au moins apparents de ce système politique. La Bretagne souffrait, quand Malestroit prit le pouvoir, de tous les maux qu'entraîne la guerre prolongée. Récemment un historien du droit a établi le rapprochement entre sa situation économique lamentable d'alors et celle de la France d'aujourd'hui. La paix apparaissait comme la condition primordiale de l'oeuvre de restauration. Celle-ci fut poursuivie activement, avec énergie et méthode, puisque, dès le milieu du règne, les Bretons excitaient l'envie des autres peuples encore en guerre, et que l'admirable renaissance que suivit la guerre de cent ans eut son plein épanouissement dans le duché, longtemps avant qu'elle ne se développât dans le reste de la France. Nombreux subsistent les monuments qui en fournissent le témoignage. Il convient dès lors de louer le chancelier, « magni spiritus et animi vir, atque ad magna et ardua natus », comme le dit son épitaphe, d'avoir, grâce à la paix et aux résultats d'une administration habile, pansé les plaies profondes de son pays, de l'avoir conduit ensuite à la richesse.

Il convient, aussi, peut-être, de ne pas applaudir sans restriction au jeu « de bascule » qui consistait à tromper successivement l'un après l'autre, et de ne pas retenir seulement ses résultats immédiatement utilitaires. Le jeu, a-t-on remarqué, n'était pas si compliqué à conduire qu'il peut paraître tout d'abord entre la France épuisée et l'Angleterre, elle aussi bien diminuée. Il est donc permis à de bons esprits de croire qu'un grand politique, respectueux de la parole donnée et de l'antique lien féodal, eût profité de l'étroite parenté entre Jean V et Charles VII pour resserrer l'union entre la Bretagne et la France et, assurant la défense de celle-ci, garantir du même coup les libertés de celle-là. Les menées ambitieuses de François II et le désastre de Saint-Aubin-du-Cormier ne peuvent-ils être considérés comme la suite de la recherche de paix à tout prix de Malestroit et de Jean V, la conséquence de l'avance économique obtenue, grâce à elle, par la Bretagne sur la France ? [Note : Bourdeaut, Etude sur le caractère moral de Jean V. Nantes, 1916, in 8° p. 38-41 74-75].

Quoi qu'il en soit, le rôle du constructeur de Château Gaillard fut de tout premier plan dans la partie compliquée qui se joua, durant la première moitié du XVème siècle, entre la France, l'Angleterre, la Bourgogne et la Bretagne. Il n'a pas encore été suffisamment mis en valeur.

Malestroit était d'église. Recteur de Sérent, chanoine de Vannes, archidiacre de la même église de 1398 à 1402 [Note : Luco, Pouillé du diocèse de Vannes, p. 886 et 38. M. Luco donne comme date extrême de ses fonctions de recteur à Sérent, 1406, mais sans apporter aucune justification], chanoire de Nantes, archidiacre de la Mée [Note : Malestroit était chanoine de Nantes et archidiacre de la Mée au moment de sa nomination à l'évêché de Saint-Brieuc. Renseignement fourni par M. l'abbé Bourdeaut], il prit possession du siège épiscopal de Saint-Brieuc en 1405 et fut transféré à celui de Nantes en 1419. On le trouve soucieux d'accroître la richesse des églises dont il a la charge, d'assumer, avec une louable indépendance, la protection de son clergé et de ses ouailles. Il posa la première pierre du portail de la cathédrale de Nantes, et son testament prescrivit de nombreux legs en faveur d'établissements religieux du diocèse.

Sa fortune passait pour énorme aux yeux des contemporains. A ce cadet et fils de cadet de l'illustre famille des Malestroit [Note : M. l'abbé Bourdeaut nous paraît avoir démontré, dans les notes qu'il a bien voulu nous communiquer, que le chancelier était fils d'Hervé, seigneur de Mésanger, lui-même fils d'Hervé de Châteaugiron Malestroit et de Jeanne de Dol, dame de Combourg] elle n'était venue par héritage que pour une faible part ; il l'avait surtout personnellement fondée. Aux revenus de ses bénéfices ecclésiastiques se joignirent ceux des charges financières par quoi il débuta dans la carrière administrative, charges qu'il n'abandonna pas, tout d'abord, quand il fut parvenu, très vite, à jouir de tous les avantages que pouvait procurer, à cette époque, le poste le plus élevé des offices de la cour et la confiance absolue du souverain. Sans aucun doute, Malestroit sut largement profiter des facilités que lui procurait le maniement des finances de l'État et leur contrôle pour accroître ses ressources régulières. On ne saurait omettre non plus, en parlant de sa fortune, de mentionner les nombreuses acquisitions qu'il fit des biens du prodigue Gilles de Rais avant de présider le tribunal qui condamna ce grand criminel.

Jean de Malestroit « avait fait faire et édiffier » là maison appelée « Meson neuffve » au milieu du XVème siècle, connue plus tard sous le nom de Château-Gaillard. Deux actes de vente des 12 février 1454 et 24 mars 1457 [Note : « Une maison qui aultreffois fut aud. Deffunt [l'évêque de Nantes], nommée la Meson neuffve » (12 février 1454). — « Une maison qui auttreffoiz fut audit deffunct... nommée la Maison neufve » (8 mars 1455). — « Jehan de Malestroit, seigneur de Mésangé, héritier de deffunct Jehan de Malestroit, en son temps évesque de Nantes, qui avoit fait faire et édiffier celle maison » (24 mars 1457). Archives de la Loire-Inférieure, G. 319] ne laissent à ce sujet aucun doute. D'autres manoirs furent son oeuvre : à coup sûr Lestrenic, près de Vannes, dont il ne subsiste plus rien ; presque certainement le manoir épiscopal de la Touche ; à Nantes, aujourd'hui musée Dobrée, qui présente avec Château-Gaillard de très nombreux points de similitude ; vraisemblablement un autre encore à Redon (Renseignement fourni par M. de Laigue).

Les documents ne font pas connaître la date exacte où s'éleva la « Maison neuffve », et cette date ne peut être déduite des caractères archéologiques du monument, qu'on retrouve aussi bien dans les dernières années du XIVème siècle qu'au début du XVème, Peut-être convient-il, à ce point de vue, de tenir compte de l'inscription que porte une pierre de la tourelle du jardin, et qu'on pourrait lire 1400 [Note : Ces caractères ne nous paraissent pas pouvoir se traduire par un nom propre, ni s'expliquer comme marque de maçon], en admettant qu'elle présente un mélange de chiffres romains et arabes, ce qui n'est pas rare à cette époque. En ce cas, Malestroit aurait construit le Château-Gaillard alors qu'il était chanoine et archidiacre de Vannes. Il n'y a là rien que de vraisomblable. Le fait qu'il acheta ou se fit donner l'hôtel Barbette [Note : Renseignement fourni par M. l'abbé Bourdeaut], à Paris, ses nombreuses demeures, semblent témoigner qu'il leur attribuait un rôle important dans l'art de parvenir ou de paraître.

La Maison neuve fut édifiée en deux fois, mais à des dates très rapprochées l'une de l'autre. Ses deux corps de logis, en effet, qui se joignent sur un étroit espace, ne sont pas liés l'un à l'autre, se trouvent seulement appliqués l'un contre l'autre. Le plus récent, qui est le plus petit, celui du côté du jardin, suivit sans tarder le premier, puisque le caractère de leurs bâtisses, et en particulier les profils de leurs ouvertures sont identiques.

Comme terrain, le maître d'oeuvre de Malestroit disposait seulement tout d'abord d'un long couloir entre la rue qui montait des Cordeliers à la cathédrale, rue Noë actuelle, et les jardins des maisons voisines de la Pâtisserie établie rue des Halles. Il donna à sa construction la forme irrégulière du couloir. La façade sur la rue Noë, si elle se trouve parallèle à celle du jardin, n'a pas la même largeur : par suite les deux murs des grands côtés manquent de parallélisme.

Il n'existait pas de disposition intérieure. Au rez-de-chaussée, aux deux étages, une seule salle occupait tout l'espace compris entre les quatre murs. La vaste dimension des pièces frappe au premier abord, et atténue ce qui pourrait choquer l'oeil dans le manque d'équilibre de leurs lignes. Chacune d'elles possède deux cheminées monumentales dont les pieds-droits soutiennent, à l'aide de consoles et de larges linteaux, des hottes aussi hautes que l'étage, et se superposent de telle sorte qu'elles forment corps, pour ainsi dire, d'un étage à l'autre. Leurs moulures rappellent singulièrement celles du logis de Sucinio. Avec les énormes poutres apparentes des planchers, elles constituaient une ornementation architecturale sobre et sévère. Au rez-de-chaussée les portes [Note : La grande porte n'est pas ancienne, mais fut percée au moment de l'aménagement en musée. Nous ne connaissons pas de tracé semblable au sien dans la région, datant du XVème siècle], aux étages trois fenêtres à meneaux cruciformes fort simples, plutôt étroites, s'ouvrant dans trois directions différentes, leur dispensaient assez parcimonieusement la lumière. L'escalier actuel, à tourelle polygonale, du XVIème le siècle, a remplacé sans doute l'escalier primitif [Note : On ne peut trouver, en effet, la place du premier escalier ailleurs qu'en cet endroit même. Au moment des réparations on abattit les arêtes vives des ouvertures de la tourelle et on les transforma en gorges, pour rappeler sans doute celles des ouvertures du logis lui-même].

Très vite Jean de Malestroit trouva sa demeure de dimension insuffisante. Pour l'agrandir il acquit les jardins qui bordaient sa propriété au nord [Note : Rentier de Vannes : « Les maisons qui furent.... et par derrière respondent à ung courtill que tint led. Jehan le Prévost qui dempuis le bailla â l'évesque de Nantes, chancelier de Bretagne, et à présent appartient à messire Jehan de Malestroit, chevalier, seigneur de Mésangé », Archives de la Loire-Inférieure, B. 2.339, fol. VII v°] et, de ce côté, éleva un second corps de logis sous forme d'une tour presque carrée. La nouvelle construction utilisait une petite partie du mur nord de l'ancienne, juste assez large pour établir la porte de communication joignant l'une à l'autre. Il fallait, en effet, laisser aussi dégagées que possible les fenêtres déjà percées au milieu du même mur. Au coin de la tour carrée, du côté du jardin, s'appliqua la légère tourelle d'un second escalier à vis [Note : M. Roger Grand (Congrès archéologique de France ; session de Brest et Vannes, 1944 ; Paris, 1919, p. 430) pense que cette tourelle fut ajoutée ou refaite après coup. Cependant les moulures du socle, à la base du noyau de l'escalier, paraissent fort anciennes ; le pignon de ce côté du bâtiment fut, dès l'origine, semble-t-il, coupé à angle droit pour laisser place à la toiture de la tourelle ; dans sa partie inférieure, celle-ci est en granit et fait corps avec les murs qu'elle accole ; enfin, c'eût été un travail fort délicat que d'abattre un angle de la bâtisse pour y substituer une tourelle d'escalier. Si vraiment, ce qui ne nous paraît pas certain, la partie supérieure de la tourelle, en pierre blanche, est un collage, il faut, croyons-nous, en chercher l'explication dans la réfection postérieure d'une partie seulement de la tourelle. Le souci de la propreté a fait boucher les trous de balle de la tourelle, dont certaines provenaient, dit-on, d'arquebusades pointées du haut des tours de la cathédrale].

Ne nous y trompons pas: Château-Gaillard ne donne pas l'impression de richesse par l'ampleur de son plan et le luxe de son décor [Note : Ce qui confirme, à certains égards, la date de 1400. Le chancelier eût fait mieux]. Seulement les maçons, sur de hauts murs en solide blocage, dressèrent de hardis pignons dont les rempants dévalent avec rapidité ; les tailleurs de pierre ont soigneusement fini les joints et les moulures des cadres de ses ouvertures, des pieds-droits et des consoles de ses monumentales cheminées ; les charpentiers prirent plaisir à établir de solides planchers sur des poutres énormes [Note : Des planchettes de bois blanc, peintes en vieux bois, couvrent aujourd'hui les magnifiques poutres du rez-de-chaussée] et, pour soutenir l'ardoise de sa toiture, à monter une carène renversée aux fines et multiples nervures [Note : Elle est aujourd'hui cachée sous le plâtre mis au moment des réparations]. C'est le manoir urbain construit tout au début du XVème siècle, suivant les bonnes règles, par les maîtres ouvriers du pays. Très élancé, il donne cependant une impression de force.

Pour l'orner, le chancelier sut utiliser les riches tentures, les lourds bahuts, les orfèvreries étincelantes. Nous pouvons nous le figurer dans les salles qui sont maintenant celles de la Polymathique. Revêtu d'une somptueuse robe de « fort satin cramoisi », il « gouverne » avec tact le compère que lui en a fait don, le faible duc Jean V, il s'incline devant Jeanne de France qui sut, à l'occasion, même vis-à-vis de lui, revendiquer hautement ses origines, il discute avec le connétable de Richemont. Là défilent les plus grands noms de Bretagne, sans prétendre en imposer, car aucun « n'est plus proche » du souverain, au témoignage du souverain lui-même, que « son cousin » de Malestroit, et avec eux les représentants des cours souveraines qui sollicitent son appui plutôt qu'ils n'osent le menacer. Là encore le chancelier préside le conseil, discute finances, prépare les constitutions. Mais c'est à son manoir épiscopal de la Touche, près de Nantes, que Jean V, assisté par lui, rendit le dernier soupir. Le chancelier suivit peu après le duc dans la tombe (1443).

Hervé de Malestroit, seigneur du Chastel et d'Usel, recueillit sa succession et fut nommé exécuteur testamentaire. Mais bientôt, « à cause de sa débilité », il céda profits et charges à son fils aîné, Jean, seigneur de Mésanger, neveu du défunt [Note : Renseignements fournis par M. l'abbé Bourdeaut], qui les accepta sous bénéfice d'inventaire (Archives de la Loire-Inférieure, G. 320). Les chanoines de Notre-Dame de Nantes réclamèrent alors 1.000 écus d'or, à eux légués par le défunt, pour célébrer « certaines fondations et services », et, comme Mésanger ne s'exécutait pas, menacèrent de le poursuivre s'il ne les dédommageait pas en leur cédant une terre noble. Il protesta que, « des biens nobles » du chancelier, « il n'en avoit aucuns, ains les avoit mis et emploiez au paiement des dettes d'iceli, et en plus grant numbre que n'en avoit eu par l'inventaire ».

Les chanoines revendiquèrent alors la Maison neuve « affin de la descharge de l'amme dud deffunt ». Mésanger acepta de la leur céder et fit passer l'acte de vente à Châteaubriant le 12 février 1454. La maison pouvait valoir plus ou moins que la somme due. Un expert fut donc nommé, Jean Ducelier, sénéchal de Nantes, qui s'aida de « conseillers se congnoissans en telle matere » pour estimer la maison 1.500 royaux d'or, par acte du 8 mars 1455 [Note : Acte de vente du 12 février 1454 ; nomination de procureurs par le Chapitre pour faire l'estimation, 11 novembre 1454 ; acte d'estimation, 8 mars 1455 ; nomination de procureurs par Mésanger pour faire entrer le Chapitre en possession, 25 mai 1455. Le Chapitre devait au seigneur de Mésanger 50 royaux d'or représentant la différence entre la valeur de la maison et ce qui leur était dû. C'est seulement le 5 octobre 1458 qu'il les versa entre les mains de Gilles Loret, créancier de Mésanger, tant en son nom que comme garde naturel des enfants qu'il avait eus de son mariage avec Honorée de Crésolles. Archives de la Loire-Inférieure, G. 320].

Les chanoines n'entrèrent en possession que postérieurement au 25 mai, et cherchèrent immédiatement à réaliser la valeur de leur gage. Il est même permis de supposer, comme on va le voir, que ces ecclésiastiques jouèrent, en quelque sorte, le rôle de personnes interposées au profit de l'État.

III. LA « PRÉSIDENTERIE » ET « MAISON DU PARLEMENT ».

Dès 1425 l'ordonnance créant la cour de justice appelée à juger en dernier ressort « comme de Parlement » désigne la ville de Vannes pour servir de lieu habituel à ses séances. Quand Pierre II, en 1456, réorganisa l'exercice de la justice et constitua un Parlement indépendant des États, il entendit maintenir le choix de Vannes comme ville de parlement, pour le plus grand profit des plaideurs. La preuve en est dans l'acquisition qu'il fit alors de la Maison neuve.

Le 25 mai 1455 les chanoines de Notre-Dame de Nantes, nous l'avons vu, n'étaient pas encore en possession de l'immeuble ; dès le 22 octobre 1456 ils donnaient pouvoir à l'un d'eux, Gilles Guérin, pour le vendre. Des négociations s'engagèrent sans plus tarder avec les représentants du duc. Un accord de principe était conclu le 14 janvier, auquel prenaient part le chevecier et trois chanoines. Il fallait le consentement de l'évêque et du Chapitre cathédral qu'ils accordèrent le 4 mars. Enfin le 5 mai 1457, à Vannes, devant les notaires G. de Coëtlogon et G. de Bogier, comparaissaient en personnes le procureur du Chapitre Notre-Dame et « très hault et puissant prince. Pierre, par la grâce de Dieu duc de Bretagne ». Le duc « print et accepta au tiltre de vente une maison avec la court et départ du devant d'icelle et le jardrin de derrière, joignant d'un bout au pavé de la rue par laquelle l'on va du moustier de Saint-Franczois à l'église de Saint-Pere, naguère appartenant à messire Jehan de Malestroit, seigneur de Mésanger, héritier de deffunct Jehan de Malestroit, en son temps évesque de Nantes, qui avait fait fairre et édiffier celle Maison » (Nous avons abrégé les formules). La vente était consentie moyennant 1.050 réaux d'or « de pois de franc quites de cout » ; le paiement devait se faire par trois versements annuels de 350 réaulx, à commencer au bout de trois ans.

Seulement, dès cette époque, le trésor de l'Etat se trouvait souvent à sec. Les chanoines le savaient bien et prirent leurs précautions nonobstant l'engagement personnel du duc. Il fut stipulé que, « tandis que nostre souverain seigneur sera en deffault de leur faire paiement de lad. somme, il leur poiera ou les assignera valablement d'estre poiez par main du numbre de 40 livres par chacun an ».

Pierre II ne prévoyait pas que la cour ducale pût quitter Vannes, trouvait sans doute avantage à préciser le principe posé dès 1425, et à donner corps à la tradition et aux usages fixant, autant que possible, le séjour de la cour de justice suprême dans cette ville. Ainsi s'explique qu'il acquit la maison construite par le chancelier Malestroit pour servir non pas seulement d'auditoire au Parlement, mais aussi de demeure au président du Parlement. La Maison neuve perdit son nom pour prendre celui de « Maison du Parlement » ou « Présidenterie ».

Depuis lors le Parlement ne cessa de siéger en principe à Vannes. La cour essaya bien, à diverses reprises, de ne pas pousser jusque là et de s'arrêter à Nantes où siégeait déjà le Conseil. Mais la ville de Vannes, appuyée par les États de Bretagne, revendiqua ce qu'elle considérait son privilège intangible d'être la ville du Parlement, parce que « serait dure chose aux pauvres gens tant de Léon, Brest, Kimper et autres lieux loingtains de venir chercher la justice huit à dix journées de leurs domicilles, ce qu'ilz feroient si led. Parlement tenoist en nostre ville de Nantes », tandis que Vannes « est quasi le millieu du duché auquel lieu a une maison donnée pour tenir et exercer la juridiction appelée la Maison du Parlement ». Successivement Charles VIII, Louis XII (1500), François Ier (1515), reconnurent officiellement ce privilège par lettres patentes.

Le Parlement de Bretagne avait dans sa maison sa tapisserie qu'il lui arriva de transporter à Nantes en même tempe que ses archives, au grand scandale des Vannetais à qui il devait bientôt promettre de les leur faire revoir. Les murs de Château-Gaillard ont vu siéger les graves conseillers aux chaperons fourrés d'hermine, ont retenti à la voix des maîtres de l'éloquence bretonne s'essayant, parfois, à suivre l'exemple de leur patron saint Yves ; ses appartements ont servi d'asile à d'éminents juristes et administrateurs, les juges universels de Bretagne, puis les présidents des Grands. Jours, ces derniers choisis, l'un dans la haute magistrature française, du parlement des requêtes, ou du Grand Conseil, l'autre parmi les magistrats bretons.

La « Présidenterie » fut logis de droit et souvent de fait pour toute une lignée de personnages dont beaucoup ont laissé un grand nom. Leur liste s'établit comme suit.

Tout d'abord les Juges universels ou Présidents de Bretagne : Jean Loaisel, pour qui la Maison neuve avait été acquise et qui fut un des hommes politiques les plus en vue de son temps (1451-1468) [Note : Les dates extrêmes que nous donnons sont celles qui auraient marqué les fonctions de juge universel] ; Bertrand Milon, comme son prédécesseur aussi bien ambassadeur que magistrat ; Olivier du Breil, « grand homme d'État et grand homme de bien », au dire des plus compétents ; peut-être Alain de Coatgoureden, plutôt d'épée que de robe ; Jean Scliczon, dont Charles VIII confirma la nomination faite par la duchesse Anne et qui laissa peu de souvenirs.

Les Grands Jours comprirent jusqu'à deux et trois présidents. Sans une absolue certitude pour quelques-uns, on peut relever, comme ayant exercé cette charge : Jean de Ganay (1495-1500) ; plus tard premier président du parlement de Paris et chancelier de France (1507) ; Roland du Breil (1495), frère d'Olivier déjà cité, remarquable en ce qu'il contracta successivement cinq mariages ; Charles Guillard, devenu dans la suite président au parlement de Paris ; Amaury de Quenech'quivily, un des bons serviteurs d'Anne de Bretagne, témoin de son second mariage ; Anthoine le Viste, qui mourut en 1534 « chargé d'honneur, de biens et de mérites » ; Gille le Rouge, conseiller au Grand Conseil ; Louis des Dézerts (1532), célèbre pour avoir fourni au chancelier du Prat une solution élégante du problème de l'union de la Bretagne à la France ; Guillaume, Poyet, dont les capacités, en même temps que les malversations, dans la charge de chancelier de France (1538-1542), sont bien connues ; Jean Bertrand, lequel devint lui aussi chancelier (1550), et en outre archevêque de Sens et cardinal ; Antoine de Bourgneuf, d'une famille où le Parlement de Rennes recruta une lignée de présidents ; François Crespin, président à mortier du parlement de Rennes à sa création (1554).

Par suite de la création d'une seconde chambre, la « présidenterie » devint insuffisante pour servir d'auditoire. La cour du Parlement se tint à partir de 1535 dans l'ancienne Chambre des Comptes. Aussi le receveur des taux et amendes s'avisa-t-il de refuser au Chapitre Notre-Dame la rente de 40 livres qu'il lui payait jusque là. Sur rappel par les chanoines des termes du contrat de vente du 24 mars 1456, une enquête fut ordonnée. Après examen des « comptes de la recette et paiement des gages des gens de la cour du Parlement », la Chambre des Comptes de Bretagne reconnut le bien fondé des réclamations du Chapitre et, par sentence du 20 mai 1539, ordonna aux agents comptables du Parlement de régler les arrérages de la rente et de continuer désormais à la payer.

La « Maison neuve » avait vieilli, la « Maison du Parlement » ne lui donnait plus asile, la « Présidenterie » ne logeait plus les présidents ; c'est alors qu'apparut le nom de Château-Gaillard. « Une maison nommée et vulgairement appelée le Chasteau-Gaillard », lit-on dans un acte official de 1554. Ce nom a la signification précise de demeure fortifiée, et s'employait, dans l'usage courant, comme un nom commun. Faut-il lui chercher une origine lointaine remontant au système fortifié du rempart près duquel Malestroit avait bâti son manoir ? Nous ne le croyons pas, car les documents n'auraient pas répété, avec tant d'insistance, les seuls noms de Maison Neuve, Maison du Parlement et Présidenterie, comme ceux sous lesquels se trouvait désigné le manoir en question. Il devint Château-Gaillard, dans le parler populaire, entre 1535 et 1550 seulement, selon toute vraisemblance. Quant aux motifs qui ont fait adopter ce nom, il est difficile de les découvrir.

La maison du Parlement n'appartenait pas à l' « ancien et propre domaine » du souverain ; les officiers de celui-ci mirent du temps à s'apercevoir qu'il n'y avait « aucune personne y demeurant », qu'elle était « de charges sur les finances royales ». Mais il arriva un jour où Henri II, pressé d'argent, résolut d'aliéner une part de son domaine en Bretagne. Nicolas de Troyes, trésorier général, et Bertrand d'Argentré, sénéchal de Rennes, le juriste et l'historien célèbre, « firent bannyes et proclamations » sans grand succès tout d'abord. Ils crurent devoir accepter bientôt les offres, cependant bien médiocres, de l'alloué de Vannes, Jean Botherel, sr. de Kermourault [Note : Kerviler, dans sa Bio-Bibliographie bretonne, ne peut rattacher la branche de Kermourault aux deux principales branches des Botherel]. Château-Gaillard devint la propriété de ce magistrat moyennant qu'il versât tout de suite 700 livres tournois et s'engageât à payer 12 deniers de rente en deux termes annuels (30 sept. 1554) [Note : L'acte de vente, passé à Rennes devant les notaires Michel et Plaudren, le 30 septembre 1554, dans la maison de Jean Amiette, receveur ordinaire, fut enregistré au parlement le 30 mai 1555. Archives de la Loire-Inférieure, B. 703. — C'est Botherel ou un de ses successeurs de la seconde moitié du XVIème siècle qui fit bâtir le tourelle polygonale de la façade sur la cour].

Bâti par le Chancelier, habité par les Juges universels, puis par les présidents du Parlement, Château-Gaillard allait encore servir de demeure à l'un des principaux représentants de la justice royale à Vannes.

IV. L'HÔTEL DES PRÉSIDENTS DE VANNES ET DE L'AVOCAT GÉNÉRAL DU PARLEMENT.

Les documents sur la Ligue à Vannes sont trop peu nombreux et explicites pour qu'il soit possible de suivre le sort de Château-Gaillard durant cette période. Demeura-t-il dans la famille de l'alloué Botherel de Kermourault dont les descendants figurent parmi les membres du présidial au début du XVIIème siècle [Note : Pierre Botherel, juge et magistrat criminel au présidial, époux de Jeanne du Vergier, seigneur et dame du Vertin, Kermourault, Saint-Denat, etc. État-civil de Vannes, 5 octobre 1632] ; passa-t-il en d'autres mains ? Nous ne saurions rien présumer à ce sujet et retrouvons Château Gaillard seulement au second quart du XVIIIème siècle. Il est alors hôtel du Président de Vannes.

Madame le Prince de Beaumont fait écrire en 1768 à une héroïne de roman, perdue en pleine campagne, à propos des beaux atours qu'on vient de lui découvrir : « On dit dans le village qu'il faut que je sois une princesse ou fille de quelque président ». Et elle explique en note : « Dans les lieux voisins des parlements, le paysan croit, qu'après les princes, il n'y a rien de si grand qu'un président » [Note : Le Prince de Beaumont, La nouvelle Clarisse, histoire véritable. Amsterdam, 1768, in-12, t. II, p. 127 et n.].

De fait le président du présidial, aussi bien que le président du parlement, au début du XVIIème siècle bien plus encore qu'à la fin du XVIIIème, apparaît comme un très important personnage, le premier représentant du pouvoir souverain dans son coin de province, par l'autorité que lui donne sa charge et les honneurs qui l'accompagnent, sa fortune et le faste dont il s'entoure.

Aussi n'est-ce pas le titre de président au présidial, mais celui de Président de Vannes, Praeses Venetensis, que nous voyons prendre à Jean Morin. Fils de premier président à la Chambre des Comptes de Bretagne, généreusement il laissa ses deux fils revêtir la bure grise des Carmes, et ne trouva pas de meilleur emploi à sa grosse fortune que d'établir un couvent de l'ordre dans la ville [Note : Jean Morin est qualifié de sénéchal en 1607, de président et sénéchal le 13 juillet 1611 (État-civil de Vannes). Sa mère, veuve du premier président, est marraine d'une de ses filles le 20 janvier 1602 (Id.). Sur son rôle dans la fondation des Carmes, cf. Le Mené, Les Carmes déchaussés de Vannes] où il avait paru si longtemps au premier rang.

La lourde succession d'une charge tenue avec tant d'honneur et d'éclat fut relevée par le jeune représentant, chef de nom et d'armes, d'une maison d'ancienne chevalerie. Avec Pierre de Sérent se renoue la chaîne un moment interrompue des propriétaires de Château-Gaillard.

D'étroites relations de sympathie existaient, à coup sûr, entre les deux familles et expliquent que Jean Morin ait consenti la vente de sa charge à ce jeune homme de préférence à tout autre [Note : La succession directe de Jean Morin à Pierre de Sérent n'est pas absolument certaine. Nous trouvons Morin avec son titre de président pour la dernière fois en 1629 (fondation des Carmes). Mais il ne décéda que le 30 mars 1645 (état-civil de Vannes). D'autre part, Pierre de Sérent apparait pour la première fois avec le titre de président le 15 janvier 1643 (état-civil de Vannes). Rosenzweig, dans une étude sur le présidial et la sénéchaussée de Vannes parue dans l'Annuaire du Morbihan de 1860, indique bien comme président en 1630 un Guillaume Prado. Mais il a commis plusieurs erreurs, confondant sénéchal et président, et nous ne trouvons nulle part confirmation de la présidence de ce Prado]. En effet, le seigneur de la Rivière et d'Aguénéac, père du nouveau récipiendaire, avait vu, lui aussi, un de ses fils, Mahéas, entrer chez les Carmes : ce fut le premier historiographe du pèlerinage de Sainte-Anne. Devenu veuf de Catherine Bernard des Greffains, lui-même reçut des mains de Mgr de Rosmadec la tonsure, les ordres mineurs et le sous-diaconat le 7 mars 1637, le diaconat le 10 avril, la prêtrise le 19 septembre de la même année (Archives du Morbihan, G. 301).

Le président Pierre de Sérent sut maintenir le lustre donné par ses prédécesseurs aux fonctions qu'il occupait, et ne démentit pas ses origines. Conseiller d'État, maître des requêtes de la reine-mère Anne d'Autriche, il commanda le ban et l'arrière-ban de son évêché, présida l'ordre des villes à plusieurs sessions des États. Une des preuves de la faveur où le tenait la Cour semble être l'érection. en châtellenie par lettres patentes, en 1650, des terres réunies de la Rivière, Aguénéac, Trédion et Guervazic, avec droit de haute, moyenne et basse justice [Note : Sur les Sérent, consulter la généalogie publiée par Moréri ; de Laigue, Les chevaliers de Malte Morbihannais. Preuves de noblesse de Pierre de Sérent, 12 avril 1663, dans Bul. de la Soc. Polymathique, 1897, p. 188 et s. ; La Chesnaye-Desbois, Dictionnaire de la noblesse, t. XVIII].

Vers le même temps où il devenait Président de Vannes, Pierre de Sérent avait épousé Gillonne de Mancel, âgée seulement de 13 ans, fille de Nicolas, seigneur de la Villecaro (contrat du 23 juin 1633). La vie de la plupart des enfants issus de cette union prouve assez, par elle-même, la haute valeur morale de leurs parents et en particulier de leur mère, quelle foi profonde animait tous leurs actes. C'est à Château-Gaillard que plusieurs naquirent ; c'est là que tous reçurent leur première formation [Note : Pierre de Sérent n'est pas mentionné comme propriétaire de Château-Gaillard, à notre connaissance, avant le 29 mars 1659. (Minute de Leclerc, notaire à Vannes, aux Archives du Morbihan). Mais nous ne doutons guère qu'il l'ait habité dès sa nomination comme président, antérieure au 15 janvier 1643. — Sur les dates de naissance des enfants du président, cf. état-civil de Vannes].

Pierre, le second fils, baptisé le 26 juillet 1644, fournit ses preuves de noblesse pour entrer à Malte le 12 avril 1663. — Vincent-René, baptisé le 8 avril 1650, fut admis chez les Jésuites le 16 septembre 1668, enseigna la grammaire, les humanités et la rhétorique, puis la philosophie pendant 11 ans, les mathématiques pendant 4 ans, demeura 6 ans recteur, garda enfin la direction des retraites pendant 13 ans et mourut à Rennes le 17 juillet 1729. On connaît de lui une oraison funèbre de Madeleine de Cogneux, abbesse de la Joie, à Hennebont, imprimée chez le Sieur, à Vannes (1689), et La journée chrétienne ou règlement spirituel pour une personne qui sort de la retraite (Rennes, 1735) (Sommervogel, Bibliothèque de la Compagnie de Jésus. Paris, t. VII, 1896., col. 1.146). — René-Gilles, recteur de Saint-Careuc [Note : Il porte ce titre dans deux actes de Leclerc, notaire à Vannes, des 24 avril et 2 mai 1682. Archives du Morbihan], évêché de Saint-Brieuc, puis de Sérent (Luco, Pouillé), y mourut en 1706. — Trois filles entrèrent aux Ursulines, une aux Hospitalières, deux autres, Marie-Anne et Anne-Bertranne, demeurèrent sans alliance.

Le plus connu de tous, et qui mérite qu'on s'y arrête, Joseph-Melchior, devint tout jeune abbé de Prières dans des circonstances singulières. M. du Tertre, abbé de ce monastère, venait de mourir au collège de Saint-Bernard, à Paris (8 décembre 1680). Le prieur et le cellérier qui l'accompagnaient cachèrent soigneusement cette mort de peur qu'on ne leur imposât un abbé commendataire, et allèrent demander les conseils de l'abbesse de Maubuisson, tante de la duchesse d'Orléans. L'abbesse écrivit au duc, son neveu, qui se rendit sans plus tarder chez le roi et le pria de lui réserver la nomination, ce à quoi le roi consentit, à condition qu'elle fût un peu retardée. Sur la recommandation d'un chambellan du duc, qui avait épousé une parente des Sérent, Joseph-Melchior fut présenté par le duc, et choisi sans difficulté par le roi de préférence à cinq autres candidats. N'ayant que 26 ans, il professait alors la philosophie au collège de St-Bernard et ne put obtenir de la curie romaine ses bulles de nomination avant 1684 [Note : Petit abrégé historique et chronologique de la fondation et dotation de l'abbaye de Prières. D'après la copie faite par les soins de M. l'abbé Chauffier et conservée par lui]. « L'abbé de Prières, dit Moréri, fut regardé comme l'oracle de son ordre, en fut fait vicaire général de bonne heure, et visiteur de cinq grandes provinces ». Il « se fit un nom » aux chapitres généraux de Cîteaux, et vint en aide, de tout son pouvoir, aux réformes de son ami, l'abbé de Rancé. Prières comptait 40 religieux quand il en prit la direction ; bientôt il en eut une centaine, parmi lesquels beaucoup d'hommes de valeur. Pour les loger, les bâtiments de l'abbaye furent refaits en grande partie. L'abbé de Sérent y recevait et faisait instruire un certain nombre d'enfants appartenant à la noblesse pauvre de la province. Ce furent les prodromes de l'Hôtel des gentilshommes [Note : Sur cette institution, cf. Ogée, au mot Rennes. édit. 1853, t. II, p. 498 et s.] fondé plus tard à Rennes et où son portrait figurait en place d'honneur. Mais la grande oeuvre à laquelle il voua les efforts de la fin de sa vie fut la construction de l'église de son abbaye, qu'il voulait magnifique et qui provoqua en effet l'admiration des contemporains, Quand Mgr de Fagon l'eut consacrée, le 20 juillet 1726, Jean-Melchior de Sérent résigna ses fonctions abbatiales. Il mourait au bout de quelques mois (28 juillet 1727), à 72 ans, après 46 ans d'abbatiat.

Le président Pierre de Sérent, comme propriétaire de Château-Gaillard, eut quelques difficultés avec son voisin, Daniel Bonfils, sr de la Rivière avait fait construire un logement près la cour de l'hôtel et ouvrir une petite fenêtre sur cette cour, qui se voit encore, d'où procès. Le sr de la Rivière faillit en outre gêner le droit d' « échelage » que prétendait le président pour surveiller « un grand ballet et esgout le long de la longer de Château-Gaillard » [Note : Transaction du 29 mars 1659 passée par Leclerc, notaire à Vannes (Archives du Morbihan), et sentence du Présidial d'Auray (Archives du Morbihan, B. 690)].

Nous attribuons à Pierre de Sérent un aménagement de l'appartement du second étage dont subsistent les boiseries de la cheminée et celles du cabinet dit des Pères du Désert.

Le président mourut le 15 juin 1663. Une Marque sensible du respect inspiré par son caractère se trouve dans la mention des registres paroissiaux le concernant. Le Chapitre cathédral assista au lief du corps et même l'accompagna jusqu'an delà du faubourg, à la Burbanière, où il fut mis dans un carrosse préparé à cet effet, qui le transporta au caveau de famille de l'église tréviale de Saint-Nicolas, paroisse d'Elven, près de sa maison d'Aguénéac (Archives de la ville de Vannes, état-civil). Une telle attention de la part de Messieurs du Chapitre parut tout-à-fait digne de mémoire à l'ecclésiastique qui enregistra le décès.

Pierre de Sérent y est encore mentionné avec le titre de Président. En fait, il avait déjà transmis la charge à son fils aîné, René, dont nous n'avons pas encore parlé. René, chevalier, seigneur de Sérent, de Guervazic, de la Rivière et d'Aguénéac, conseiller du Roi en ses conseils, Président de Vannes, demeurant en son Château-Gaillard, reconnaît avoir reçu de François le Meillour, écuyer, seigneur de Parun, 3.400 livres remboursables dans un an, le 22 avril 1661 (Leclerc, notaire à Vannes. Archives du Morbihan). Dans la carrière du nouveau président, ce sont ses pressants besoins d'argent que nous connaissons surtout. Il devait payer à Guillaume Lacour, banquier à Vannes, le 12 avril 1667, la grosse somme de 16.837 livres, et ne le peut, mais promet de le faire au bout d'un an (Leclerc, notaire à Vannes. Archives du Morbihan). Le 24 décembre 1667, le Meillour n'est pas encore réglé de ses 3.400 livres, et a même prêté 400 livres de plus (Leclerc, notaire à Vannes. Archives du Morbihan). C'est 20.000 livres dont Sérent se reconnaît débiteur envers Lacour le 30 décembre 1669 (Leclerc, notaire à Vannes. Archives du Morbihan). Le Meillour n'a rien touché en remboursement de ses avances de 1661 le 23 février 1675, et ne reçoit même pas les intérêts avec régularité (Leclerc, notaire à Vannes. Archives du Morbihan). Cette même année, ses débiteurs exécutent René. Il lui devenait d'ailleurs impossible de faire face à l'accroissement de dépenses de toutes sortes que devait causer à un président du présidial l'arrivée du Parlement de Bretagne à Vannes. Sa charge et Château-Gaillard furent vendus judiciairement [Note : Id., 17 juin 1675 ; Archives du Morbihan, B 609 ; Archives de la Loire-Inférieure, déclaration de Claude de Francheville enregistrée le 2 janvier 1683, B 2 352].

Nous n'avons pu découvrir les causes vraies et profondes de cette ruine. Le président Pierre avait-il laissé une situation obérée qui se traduisit par de graves mécomptes lors du partage de ses biens, le 13 août 1663 [Note : Mentionné dans un acte de Leclerc du 27 janvier 1671. Archives du Morbihan] ? Nous avons peine à le croire, et il semble bien que les frères et soeurs de René surent se sacrifier pour leur aîné appelé à soutenir l'honneur du nom. Ses dettes commencent avant son mariage avec Guillemette du Bolan, dame de la Villéan [Note : Postérieur à 1661 (Minute de Leclerc, notaire, l. c., du 22 avril 1662), antérieur à 1665, date de la naissance de Charlotte-Gillonne, leur fille, baptisée le 12 avril de cette année par Mgr Charles de Rosmadec (Arch. de la ville de Vannes, état-civil).], qui lui apportait, assurément, une jolie fortune. Peut-être était-il joueur ?

En tout cas il trouva de nombreux appuis près de sa famille et de ses amis. Quand Joseph Bidé, sieur de la Granville, conseiller au Grand Conseil, se substitua aux droits du banquier Lacour (Leclerc, notaire, acte du 30 décembre 1669. Archives du Morbihan), on peut se demander si ce ne fut pas pour faciliter le règlement de la dette du président, que dut faire en outre appel à toutes sortes de cautions. Ses meilleurs soutiens semblent bien avoir été sa mère et sa femme.

Nous avons un témoignage amusant du grand esprit d'économie de Gillonne Mancel. Ayant chargé un tailleur de vendre pour son compte une robe de velours, elle le poursuivit en justice pour lui faire verser ce qu'il devait. Le tailleur, stupéfait, ne put s'empêcher de remarquer que, si Madame la Présidente voulait l'argent de la robe, elle aurait bien pu le lui faire gagner (Leclerc, notaire, acte du 23 novembre 1657. Archives du Morbihan). Après la mort de son mari, Gillonne, donatrice des biens de leur communauté et tutrice de leurs enfants mineurs, organisa sa fortune par une série d'actes passés chez le notaire Leclerc, qui paraît avoir été moins un conseil, pour ses clients, que l'enregistreur de leurs volontés. Les formes qu'elle prend pour donner à son fils René, le 22 février 1671, l'autorisation de vendre sa terre de Guervazic (Leclerc, notaire, actes. Archives du Morbihan), nous paraissent un modèle de prudence et de fermeté. C'est avec Guillemette du Bolan, le 25 mars 1680, qu'elle règle définitivement, hors de la présence de l'intéressé, la situation vis-à-vis d'elle, de leur fils et mari (Leclerc, notaire, actes. Archives du Morbihan). C'est elle qui établit le règlement final avec le créancier de celui-ci, François le Meillour du Parun, le 19 juillet 1681 (Leclerc, notaire, actes. Archives du Morbihan). Depuis son veuvage, elle vécut avec ses deux filles, Marie-Anne et Anne-Bertranne, à Vannes, sur la place des Lisses, près du jeu de paume, ou rue Saint-Vincent, et à Aguénéac (Minutes de Leclerc, notaire). Quant à René de Sérent, d'abord retiré à la Villéan, propriété lui venant de sa femme, il acquit dans la suite la charge de sénéchal de Ploërmel [Note : D'après M. de Bellevue, Ploërmel, ville et sénéchaussée. Paris, 1915, in-8°, p. 245-246, René ne serait pas devenu sénéchal de Ploërmel comme le disent les généalogistes, et en particulier Moréri. ll y a là une omission involontaire de M. de Bellevue, comme le prouvent les registres de la sénéchaussée de Ploërmel].

Parmi les créanciers du président de Vannes se trouvait Catherine de Francheville (Archives du Morbihan, E, fonds Francheville. Acte du 4 juillet 1676) et peut-être d'autres membres de cette famille dont le chef, Claude, remplissait à Vannes les fonctions de sénéchal depuis 1643 environ (Archives du Morbihan, B 897). De moins ancienne noblesse que les Sérent, le sénéchal, bien qu'il pût prendre le titre de « premier magistrat » du présidial, n'avait cessé de suivre, et d'assez loin, dans la hiérarchie et les honneurs, le président. Ce titre devenant vacant, comment Claude de Francheville, qui jouissait d'une belle fortune, aurait-il laissé échapper l'occasion de le faire prendre à son aîné, Daniel, dont les talents faisaient prévoir une brillante carrière ? Il acquit donc judiciairement la charge de président du présidial, le 17 avril 1675, moyennant 36.200 livres, en même temps que Château-Gaillard, moyennant 5.500 livres [Note : Cf. ci-dessus, page 115, n. 7. Sentence d'ordre du 20 juil. 1675, aux Archives du Parlement, à Rennes. Parmi les créanciers, outre Bidé de la Grandville, intendant de Limoges, le principal, nous relevons les noms de Cillard, Descartes, du Bahuno, de Talhouët, Quifistre de Basvalan, etc.]. Claude ne quitta pas, semble-t-il, l'hôtel qu'il avait fait construire place des Lisses [Note : Déclaration devant Rio, notaire, le 23 avril 1678, enregistrée dans un acte du 5 janv. 1684. Archives de la Loire-Inférieure, B 2.352, fol. 135], mais eut la satisfaction de faire prendre à son fils la succession complète des Sérent en l'établissant à Château-Gaillard, dont il garda cependant personnellement la propriété [Note : Archives de la Loire-Inférieure, B. 457 et B 2.352 : déclarations de Claude de Francheville].

Pourvu le 9 décembre 1675, peu après l'arrivée du Parlement à Vannes, installé le 16 janvier 1676, à 27 ans [Note : Sur ces dates et, d'une façon générale, sur la biographie de Daniel de Francheville, cf. Frédéric Saulnier, Le Parlement de Bretagne. Rennes, 1909, in-4°, t. I, p. 394-396. Cf. aussi Kerviler, Bio-bibliographie bretonne et Dujarric-Descombes, Daniel de Francheville, surnommé le père des pauvres, évêque de Périgueux, dans la Semaine religieuse de Périgueux de 1874, nos 4-10], Daniel de Francheville ne devait garder que peu de temps les fonctions de Président de Vannes. Il lui appartenait à ce titre, plus qu'à tout autre, d'ordonner, au sens ancien du mot, l'accueil de cette ville aux magistrats exilés de Rennes. Qu'il fit montre alors d'une parfaite courtoisie, d'un jugement droit et d'une grande autorité, nous n'en pouvons douter, puisqu'il lui était loisible de céder, après moins de trois ans d'exercice, sa charge de président à son cousin germain, Claude-Vincent Francheville [Note : Elle date de janvier 1678. Cf. minute de Leclerc du 23 janvier 1687], pour devenir, à peine âgé de 30 ans, l'un des magistrats les plus en vue de la province, avocat général au Parlement [Note : M. Frédéric Saulnier, l. c., nos 510 et 916, n'a pas indiqué le prix que François de Montigny vendit la charge à Daniel de Francheville. Celui-ci s'acquitta par quatre versements : de 58.000 livres le 3 juillet 1679 ; de 12.000 le 6 janvier 1680 ; de 9.000 le février 1681 de 11.000 le 5 déc. 1681 ; soit, au total, 90.000 livres. — Archives du Morbihan, B.609] : ses provisions datent du 10 juillet 1678.

Ce n'est pas ici le lieu de tracer la biographie de Daniel de Francheville. Mais on nous permettra, après, avoir rappelé la part qu'il prit à la fondation du Petit- Couvent et ses dons à l'Hôtel-Dieu, de préciser quelques points de sa vie à Vannes laissés obscurs par les historiens qui se sont occupés de lui.

Son père Clàude, le sénéchal, fut inhumé dans la chapelle des Carmes déchaussés où il avait une fondation et un enfeu, par Mgr de la Baume de la Vallière, ancien évêque de Nantes, le 20 février 1682 (Archives de la ville de Vannes, état-civil). Un mois n'est pas encore passé et l'avocat général a reçu, dans la chapelle de l'évêque de Vannes, les quatre ordres mineurs et le sous-diaconat (14 mars), puis, en vertu d'un indult, dès le lendemain, le diaconat, et, après un intervalle de quatre jours seulement, le 19 mars, la prêtrise (Archives du Morbihan, 40 G 4 (303)). On est tout naturellement amené à penser que Daniel n'est pas entré plus tôt dans les ordres seulement par respect pour la volonté de son père, et qu'après la mort de celui-ci il hâta de tout son pouvoir les formalités nécessaires pour obtenir sans retard la prêtrise à laquelle il aspirait depuis longtemps et s'était déjà préparé. D'ailleurs l'évêque de Vannes, Mgr Casset de Vautorte, tint à honneur de choisir, comme Vicaire général, M. l'Avocat général, aussitôt après l'avoir ordonné.

Il savait maintenir ses droits avec une fermeté très digne dans les questions délicates de règlements d'intérêts. Nous pouvons en donner une preuve à propos de la succession de Claude-Vincent de Francheville, son cousin et successeur à la présidence du présidial de Vannes. Claude avait épousé, le 16 août 1683, Anne de Goulaine, veuve de Sébastien de Rosmadec (par contrat reçu Gobé, notaire à Vannes), et mourut sans enfants, à Paris, le 23 mars 1686. Sa mère se présenta comme héritière pure et simple. Mais Claude était fils unique et Daniel, chef de famille, revendiqua l'héritage de son cousin germain. Une transaction dictée, semble-t-il, par lui, fut enregistrée devant notaire, le 23 janvier 1687, « pour sortir définitivement d'affaire et conserver l'union qui a toujours été entre les partis » (Minute de Leclerc, l. c.).

Une autre minute notariale (9 octobre 1686) (Minute de Leclerc, l. c.) nous révèle une forme assez curieuse de sa bienfaisance. « Poussé par des motifs de pure charité et pour lui donner le moyen de subsister dans son négoce et commerce, dans lequel jusqu'ici il n'avait pas eu de succès, mais qu'il espérait à l'avenir faire avec plus de précaution », Daniel de Francheville avança jusqu'à 10.000 livres à Gabriel Regnard, marchand à Muzillac, en prenant d'ailleurs toutes les précautions convenables.

Dans les deux actes que nous venons de citer, Daniel de Francheville se dit domicilié à Château-Gaillard. Il suivit le Parlement revenu à Rennes et occupait, dans cette ville, un appartement au bas des Lices (Archives du Morbihan, B. 609. Inventaire dressé après la mort de l'évêque de Périgueux). Son caractère sacerdotal ne l'empêcha pas, en effet, de continuer à remplir les fonctions d'avocat général [Note : M. Frédéric Saulnier, ne connaissant pas la date de son ordination, commet une erreur quand il écrit : « Lorsqu'étant entré dans les ordres il a cédé son office à son frère », L. c., p. 395]. Daniel agissait ainsi non par gloriole ou par ambition, mais seulement, semble-t-il, par esprit de famille. Il voulait attendre que son frère Pierre fût en âge de lui succéder et lui céda son office en survivance, alors que celui-ci avait à peine 23 ans, le 19 janvier 1691. « Il n'avait pas le temps de service voulu pour réclamer l'honorariat. Sur sa demande, le roi, par lettres du 29 novembre 1690, lui permit de continuer son service, nonobstant sa résignation, pendant huit années, à l'expiration desquelles il aurait tous les droits des conseillers honoraires ». On peut donc croire que Daniel continua de demeurer à Rennes jusqu'à sa nomination à l'évêché de Périgueux (1693), ou même jusqu'à son sacre le 17 janvier 1694. En 1695 l'avocat général « revint prendre place une dernière fois au Parlement de Bretagne où il fut reçu avec l'honneur dû à sa dignité épiscopale » [Note : M. Frédéric Saulnier, L. c., p. 395]. Il mourut à Périgueux, le 26 mai 1702, après avoir mérité le glorieux sur nom de père des pauvres.

Figurons-nous Château-Gaillard, durant cette période, comme l'hôtel servant de rendez-vous habituel à la noblesse, au haut clergé, à tous les honnêtes gens du Vannetais, et même de la province, quand le Parlement se fixe à Vannes. Dans la ruelle et le boudoir de Madame la Présidente, mère de famille modèle, peut-être y a-t-il place à quelques potins mondains, mais on y parle surtout d'éducation, d'oeuvres de piété et de charité. Quant au Président de Vannes ou à l'Avocat général de Bretagne, dans son cabinet ou son appartement de réception, avec son évêque, les chanoines, ses parents, alliés et amis, les magistrats du présidial ou du parlement, il poursuit un sujet habituel d'entretien : la réforme des moeurs et le bien-être social à l'aide de la religion, des retraites, des établissements hospitaliers, de la bienfaisance raisonnée. Cela est vrai surtout pour Pierre de Sérent et Daniel de Francheville plutôt que pour René de Sérent, qui connut la hantise des dettes accumulées, on n'ose dire, par peur de jugement téméraire, la passion du jeu.

NOTE SUR LES PRÉSIDENTS AU PRÉSIDIAL DE VANNES.

Il ne paraîtra pas sans

intérêt de compléter ici la liste des présidents au présidial de Vannes depuis

1582, date où Henri III les rétablit de nouveau après suppression de la charge

[Note : La liste donnée par Rosenzweig dans l'Annuaire du Morbihan de 1860, p. 105 et 106, est tout-à-fait incomplète et fautive

; et il ne pouvait en être autrement alors]. Les dates extrêmes qui suivent chaque nom sont celles où nous les trouvons

avec le titre de président.

Gastechair (François), sr de Kersalio, 1582-1601.

[Note : Ses lettres de provision, du 1er juin

1582, sont publiées par dom Morice, Pr. III, 1.466. Cf. à son sujet

l'information du sénéchal de Rennes contre les ligueurs, 1589, publiée par

Jouon des Longrais dans le Bulletin de la Soc. Arch. et Hist. d'Ille-et-Vilaine, t.

XLI]. — Gastechair (Jean), sr de Toulouard, 26 juillet 1607 (3). — Gastechair

(Jean), sr de Kersalio et de la Porte, 26 septembre 1610 (État-civil de Vannes). — Marin (Jean),

sgr du Bois de Trelan, 13 juillet 1611 (État-civil de Vannes) - 1629 [Note : Le

Mené, Les Carmes

déchaussés de Vannes, 1895]. — Sérent (Pierre de). —

Sérent (René de). — Francheville (Daniel de). — Francheville (Claude-Vincent

de) [Note : Sur ces personnages, cf. le chapitre qui précède]. — Dondel (Pierre), sr de Kerangen. Il acquit la charge du précédent le 1er

janvier 1684 [Note : Acte au rapport de Gobé mentionné dans l'inventaire de

Vincent de Francheville, du 5 juin 1703. Archives du Morbihan, B. 609. — Sur les

deux présidents Dondel, Kerviler commet plusieurs erreurs dans sa

Bio-Bibliographie]. Il acquit moyennant 11.360 livres la charge de second

président créée par édit de février 1705 et l'unit à celle qu'il possédait déjà,

tout en gardant le droit de porter le titre de premier président (Archives du

Morbihan, B 295). — Dondel

(François-Hyacinthe), sgr de Kergonano. On le trouve avec le titre de président

dès le 22 janvier 1708 (État-Civil de Vannes). Le précédent, son père, continuait néanmoins à en

porter lui aussi le titre et peut-être à en remplir les fonctions jusqu'à sa

mort, le 21 décembre 1714 (État-Civil de Vannes). — Sériant (Jacques-Jean-Augustin de), Sgr des

Gravelles. Il reçut ses provisions à la suite de la démission du précédent, par

lettres royales avec dispense d'âge du 12 mai 1734

[Note : Archives du Morbihan, B 349. Cf. de Lantivy, Histoire

généalogique de la famille de Lantivy, l. c., p. 145, n]. — Barie (Simon-Jacques-Joseph de). Il acquit la charge du précédent,

moyennant 86.000 livres, le 18 juin 1756 (Au rapport de Fabre, notaire. Archives

du Morbihan, reg. du contrôle des notaires). — Legros (Charles-François),

sénéchal d'Hennebont, acquit la charge du précédent moyennant 86.000 livres le

11 août 1777 (Fabre, notaire

à Vannes. Archives du Morbihan, contrôle des notaires).

Le sénécbal demeura longtemps distinct du président au présidial. Jean Marin était sénéchal quand il devint président. Pierre Dondel était lui aussi sénéchal quand il acquit la charge de président, mais il n'abandonna pas la première. Depuis lors, les deux charges demeurèrent réunies sur la même tête. Après son acquisition de 1777, Legros, le dernier président, portait les titres de sénéchal au siège présidial et sénéchaussée de Vannes, premier président et second président audit siège, lieutenant-général de police, président ancien et président alternatif et triennal, juge des droits de sortie et d'entrée et autres droits y joints.

V. LE « CABINET DES PÈRES DU DÉSERT ».

Joignant la salle des délibérations de la Société polymathique, au second étage, une petite pièce attire l'attention des visiteurs. Des armoires l'entourent divisées en 57 panneaux de bois peints qui mesurent environ 45 centimètres sur 37. Au-dessus des premières, d'autres armoires sont fermées de panneaux de toiles peintes. Le plafond est boisé. C'est là ce que, par tradition, on appelle le « Cabinet des Pères du désert » ; la tradition encore ajoute qu'il fut installé par le président au Parlement Louis des Dézerts, auquel son nom, donna l'amusante idée d'y faire reproduire la vie des Pères du désert.

De fait, les documents donnent bien à la pièce en question le nom de cabinet usité à l'époque ancienne pour désigner soit un meuble, soit une petite pièce spécialement employée pour classer et conserver les documents. De fait encore, quelques-unes des peintures représentent des ermites orientaux, des « pères du désert ». Quant à Louis des Dézerts, s'il habita Château-Gaillard comme président, ce fût très peu de temps, dans le second quart du XVIème siècle, et certainement l’agencement du cabinet lui est postérieur.

Quelques détails de costume, dans les scènes évangéliques des peintures sur toile, doivent arrêter un instant l'attention et semblent rappeler l'époque Louis XIII. Par ailleurs, ces peintures paraissent sans caractère.

Les panneaux de bois peints méritent un plus long commentaire. C'étaient, à l'origine, des camaïeux. Mais trois ou quatre seulement sont demeurés à l'abri de toute retouche. Il est donc difficile d'apprécier l'artiste qui en est l'auteur, et qui, au point de vue dessin, n'a fuit que copier, comme nous allons voir. Artiste local, peut-être, car il y eut des peintres à Vannes avant que le Parlement de Bretagne, exilé de Rennes, vint s'y installer en 1675. Mais ce pourrait être aussi bien un peintre étranger. Chaque panneau, en effet, indépendant du cadre qui l'entoure, a été fixé dans ce cadre, une fois peint, à l'aide de pointes.

Les panneaux représentent des scènes de la vie de 57 ermites, hommes ou femmes, aussi bien d'Europe que d'Orient et de toutes les époques. Littéralement c'est donc à tort qu'on les appelle « pères du désert ». A vrai dire, la plupart des ermites postérieurs aux pères du désert se sont glorifiés de suivre leurs exemples, et leur popularité se lie étroitement à celle de leurs grands ancêtres.

Popularité extraordinaire, dont nous imaginons difficilement aujourd'hui l'importance, et comme elle se répandit à travers tout l'univers, durant de longs siècles. « Il fut un temps où les noms de ces saints étaient aussi familiers à nos pères que ceux de nos héros nationaux ou contemporains » [Note : Génier cité par A. Lucot, dans son introduction à Palladiu, Histoire Lausiaque dans la collection de Textes et documents pour l'étude historique du christiannisme. Paris, 1912, in-12 p. X]. Son principal organe de diffusion fut l'Histoire Lausiaque de Palladius et Rufin, et la lecture des éditions même expurgées et savantes d'aujourd'hui permet facilement de comprendre comment un curieux mélange de situations bizarres et de pénitences héroïques, exposé naïvement mais avec l'exagération habituelle des Orientaux, réjouissait à la fois l'imagination et la piété de nos pères.

On ne s'étonnera pas, après cela, que l'Histoire Lausiaque ait inspiré, dès une époque fort ancienne, les artistes. Particulièrement célèbres sont les fresques dont Pietro Lorenzetti couvrit une vaste surface du Campo Santo de Pise au XIVème siècle. Il est évidemment impossible de découvrir, dans cette curieuse mosaïque de scènes variées, une relation étroite et directe, à un point de vue quelconque, avec les compositions de Château-Gaillard. Lorenzetti n'a connu que l'Histoire Lausiaque, et pas un, peut-être, des sujets traités par lui ne se retrouve à Château-Gaillard.

En réalité, le peintre de Château-Gaillard reproduit une partie de l'oeuvre de Martin de Vos. Martin de Vos (1531-1603), né à Anvers, se caractérise précisément par une extrême facilité d'invention qui le fit se spécialiser dans l'exécution de petites scènes destinées à être interprétées par les graveurs pour l'illustration des ouvrages de piété. Il apparait probable, d'ailleurs, que Martin de Vos, qui séjourna en Italie, eut connaissance des fresques du Campo Santo, et fort posible qu'il s'en inspira. Mais ses compositions s'appliquent à une foule d'ermites que n'a pas connus Lorenzetti et, pour ceux qu'il a connus, Martin de Vos est loin d'avoir copié servilement son devancier.

A Château-Gaillard il y a eu simple transposition, non pas, à coup sûr, directement sur l'oeuvre de Martin de Vos, mais par l'intermédiaire de plusieurs suites de graveurs. Parmi les 57 personnages mis en scène, 7 seulement ne peuvent plus être identifiés en raison du mauvais état de la peinture. Des 50 autres, 49 se retrouvent çà et là dans cinq suites de gravures. Les Monumenta sanctioris philosophiæ quam severa anachoretarum disciplina vitæ et religio docuit, Martin de Vos fig., Joannes et Raphaël Sadeler sculp., Monachiæ, 1594, en ont fourni huit [Note : Benedictus, Ephrem, Meinardus, Arsenius, Epiphanius, Onofrius, Bruno, jacobe]. Il y en a neuf dans le Trophoeum vitæ solitariæ, Martin de Vos fig., Joannes et Raphaël Sadeler sculp., Venetiis, 1598 [Note : Paulus, Henricus, Antiochus, Svatacopius, Paternus, Theodorus, Simeon, Palamon et Pachrome, Josaphat]. L'Oraculumn anachoreticum, 1600, Martin de Vos fig., Johannes Sadeler sculp., Venetiis, en donne dix [Note : Valmarus, Venerius, Romualdus et Marinus, Symnachus, Beatus, Ephaestius, Dorothée, Robertus, Possidonius, Nathanaël]. Il s'en trouve neuf dans la Solitudo sive vitæ patrum eremicolarum, Martin de Vos fig., Johannes et Raphaël Sadeler sculp., s. l. n. d. [Note : Hilarion, Piamon, Didymus, Abraham, Helenus, Malchus, Paphnutius, Mutius, Spiridionis]. Enfin la Solitudo sive vitæ fæminarum anachoretarum ab Adriano Collardo [Note : Collaërt vivait à la fin du XVIème siècle] collectæ atque expressæ [d'après Martin de Vos], en comprend treize [Note : Saba, Sanctimoniales Hierosolymitanæ, Sara, Pelagia Antiochena, Thaïs meretrix, Amata, Otilia Bavera, Nephalia Gnossia, Sylvia Ruffina, Sophrona Tarentina, Cometa et Micosa, Erena, Maria Egyptia]. Un seul des 50 noms de Château-Gaillard ne se trouve pas dans les cinq suites que nous venons d'énumérer, celui d'Asilius.

Le fait que les mêmes personnages se retrouvent d'une part à Château-Gaillard, d'autre part dans cinq suites de gravures, ne suffit pas à prouver que Château-Gaillard reproduit les gravures qui les concernent. Il faudrait, si l'on voulait arriver à une preuve absolue, constater l'identité de chacun des panneaux de Château-Gaillard avec la gravure relative au même personnage dans les suites. Noue avons pu faire cette comparaison pour 14 des panneaux, grâce aux gravures provenant de la collection Touzée de Grand'Isle, acquise par M. Léon Lallement, et qu'il nous a aimablement communiquées, après avoir, le premier, établi la similitude de leur dessin avec celui des camaïeux de Château-Gaillard. Nous avons pu le faire en outre pour deux autres panneaux, à l'aide de gravures récemment acquises à Vannes par M. Yves Le Diberder. Et cela nous parait suffire pour conclure que les panneaux de Château-Gaillard reproduisent l’œuvre de Martin de Vos d'après des gravures, vraisemblablement celles des suites des frères Sadeler et d'Adrien Collaërt [Note : Soit des éditions citées plus haut et qui doivent être les premières, soit d'éditions postérieures, ce qui expliquerait l'addition d'Asilius].

La réputation des Sadler était d'ailleurs fort grande. Jean Sadler, flamand d'origine, mourut à Venise en 1600, après avoir séjourné à la cour de Bavière durant quelques années.

N'est-ce pas lui qui aurait signalé à de Vos Ottilia, Bavara, une des héroïnes de la Solitudo ferminarum, et certains des anachorètes des Manumenta imprimés, on s'en souvient, à Munich ? Raphaël Sadler, né à Bruxelles, fut l'élève de son frère aîné et s'associa à sa fortune. Amateur éclairé, Touzée de Grand'Isle, recteur de Sarzeau, où il fréquentait les Sérent et les Francheville, apprécie ainsi l’œuvre de l'un d'eux dans son catalogue [Note : Il s’agit plus spécialement de la Collection des vestiges des antiquités de Rome, Tivoli, etc., gravée à Prague par Gilles Sadeler en 1606. Communiqué par M. Léon Lallement qui possède une partie de la collection formée par Touzée de Grand'Isle]. « Les gravures sont d'un goût, dessin et burin délicat. Cette collection seule s'est vendue jusqu'à 6 louis d'or Il n'est point d'amateur qui ne l'ait dans son portefeuille ou ne se la procure à quelque prix que ce soit. Le nom du graveur seul fait son éloge... ».

Quand Touzé Grand'Isle parlait de la sorte, le cabinet de Château-Gaillard et ses peintures existaient depuis fort longtemps. Nous croyons qu'on doit en faire remonter l'organisation et la composition à Pierre de Sérent, Président de Vannes.

Le cabinet existait certainement du temps de Daniel de Francheville. Il se l'était pour ainsi dire réservé après sa nomination à l'évêché de Périgueux. Dans les armoires on inventoria après sa mort « 225 volumes tant grands que petits reliés en parchemin et en veau » et des papiers : titres des terres de la famille situées « en l'isle de Rhuys », actes « au soutien de la noblesse » de MM. de Francheville. Le mobilier appartenait aussi à l'évêque de Périgueux, très simple : « mirouer dont la glasse est cassée », table garnie d'un tapis vert à cinq tirettes, fauteuil couvert de cuir, petit coffre dans lequel se trouvent 6 assiettes « de ver », un « coutouer » (1702-1703) (Archives du Morbihan, B. 609). Un portrait de l'évêque, qu'il avait donné à son frère Gervais, achevait de rattacher à cette pièce, d'une façon toute particulière, le souvenir du chef de famille.