|

Bienvenue ! |

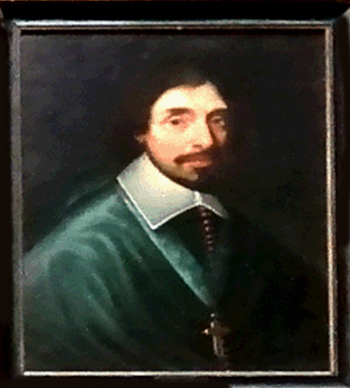

Le testament et la bibliothèque de Balthazar Grangier, évêque de Tréguier (1646-1679) |

Retour page d'accueil Retour Ville de Tréguier

Issu d'une grande famille parisienne, Balthazar Grangier était fils du sieur de Liverdis, président aux enquêtes du Parlement de Paris, et d'une bretonne, Anne du Refuge [Note : Cf. les courtes notices consacrées à cet évêque dans R. Kerviler : « Répertoire général de bio-bibliographie bretonne ». (Rennes, 1907) ; R. Couffon : « Un catalogue des évêques de Tréguier ». (Mémoires de la Société d'Emulation des Côtes-du-Nord, 1929) ; Dom Lobineau : « Les vies des saints de Bretagne » (Rennes, 1725)]. Né vers 1605, il devint aumônier de Louis XIII et abbé commendataire de Saint-Barthélémy de Noyon, où il succéda à un parent, Nicolas Grangier. Nommé évêque de Tréguier en février 1646, il fut sacré à Paris le 18 novembre. Son long épiscopat de trente trois ans est l'un des plus remarquables qu'ait connu la cité de saint Yves. Il fut l'une des figures marquantes de la renaissance catholique en Bretagne au XVIIème siècle, travaillant à améliorer la qualité de la foi des fidèles par l'organisation de missions et prenant une part active à la création du séminaire, qu'il soutiendra de ses deniers.

Le 15 février 1676 le vieil évêque, malade, rédige son projet de testament. Le texte que nous possédons n'est qu'un brouillon, ce qui limite les observations que nous pourrions faire quant aux formules employées [Note : Ce projet de testament se trouve aux A. D. des C.-du-N., série G. fonds du séminaire de Tréguier]. Néanmoins les dispositions prévues nous permettent de dégager certaines constatations relatives à Monseigneur Grangier : c'est ainsi que dans une période où les grands du monde tiennent encore à étaler les fastes des « pompes baroques » lors de leur inhumation, il nous apparaît comme un homme dont la foi est déjà fortement intériorisée : il insiste sur l'absence de toute cérémonie et désire que son tombeau, qui ne devra se distinguer d'aucun autre, soit placé dans la cathédrale à l'endroit qui sera le moins encombrant : souci d'humilité remarquable à cette époque pour un prélat de son rang [Note : Sur la question des pompes baroques d'après les testaments, voir M. Vovelle : « Piété baroque et déchristianisation en Provence au XVIIIème siècle ». (Paris, 1973), et en particulier la conclusion de la première partie, pp. 265-302. Pour le problème des testaments et de leur forme en Bretagne, voir A. Perraud : « Etudes sur le testament d'après la coutume de Bretagne ». (Rennes, 1921), et chanoine Peyron : « Testaments et fondations anciennes d'un caractère original propre à jeter du jour sur les moeurs et coutumes du temps passé ». (Saint-Brieuc, 1896)]. Il se montre également très modéré dans le nombre des messes qu'il demande pour le salut de son âme : un service solennel chaque année le jour anniversaire de son décès (il donne pour cela 800 livres au chapitre) et une messe basse quotidienne au séminaire pendant un an après sa mort (le supérieur recevra 200 livres dans ce but). Les communautés de la ville (Lazaristes, Récollets, Ursulines, Hospitalières, soeurs de la Croix) qui reçoivent chacune 50 livres, devront prier pour lui, et les soeurs de la Croix communieront une fois par mois à son intention. Tout cela est bien peu si l'on songe aux milliers de messes qui sont couramment demandées dans les testaments des personnes aisées. Le reste des dons est composé d'aumônes : 50 livres à l'Hôtel Dieu, 50 livres à l'hôpital général (30 livres pour l'administration et 20 livres pour les soins donnés aux pauvres et orphelins), 36 livres à la confrérie de la charité, 9 livres à la confrérie du rosaire, 9 livres pour les prêtres qui fournissent le flambeau pour conduire le saint sacrement aux malades, 100 livres aux pauvres qui suivront l'enterrement, 50 livres au curé de Liverdy pour distribuer aux pauvres, 50 livres au curé de Thigeaut pour la même raison, 300 livres à son aumônier, 100 livres à chacun de ses laquais pour qu'ils apprennent le métier de leur choix, et 10 écus pour se payer un habit, 1000 livres à son maître d'hôtel, une année de gages à tous les autres serviteurs. Il règle ensuite minutieusement ses affaires temporelles : tous ses comptes sont dans un registre tenu par son maître d'hôtel. Les papiers concernant l'évêché sont dans une armoire au-dessus de la bibliothèque. Il faudra continuer à verser les 1.500 livres de rente à son frère M. de Liverdy, les deux rentes de 62 livres 10 sols à l'hôpital et pour l'entretien de la gouvernante des orphelins. Ses biens immeubles iront à ses héritiers, sauf une maison et un parc qui seront joints au domaine épiscopal. Mais son affection particulière va au séminaire des Lazaristes, qu'il considère comme son oeuvre principale : s'il meurt à Paris, c'est dans l'église des Lazaristes qu'il veut être enterré ; s'il meurt à Tréguier il faudra placer son coeur dans la chapelle du séminaire, auquel il donne aussi la maison Kermorvan, sa crosse, une petite chapelle d'argent valant 2.000 livres, et sa bibliothèque.

Le contenu de cette dernière se trouve dans un catalogue séparé, de 18 feuillets [Note : « Catalogue des livres donnés au séminaire par messire Balthazar Grangier, d'heureuse mémoire, evesque et comte de Tréguier ». A. D. des Côtes-du-Nord G. Fonds du séminaire de Tréguier]. Elle ne comprend pas moins de 660 volumes, sans compter les manuscrits. Mais dans quelle mesure le contenu d'une bibliothèque révèle-t-il les goûts et les préoccupations réelles de son propriétaire ? Une partie des livres lui a sans doute été transmise par sa famille, d'autres lui ont été offerts, et il est impossible de savoir quels ouvrages il lisait le plus [Note : Sur ce problème des inventaires de blibliothèques et des problèmes qu'ils posent, voir J. Meyer : « La noblesse bretonne au XVIIIème siècle ». Paris. Sepven. 1966]. Ces réserves faites, quelques constatations s'imposent : tout d'abord sur l'importance de la bibliothèque, plus fournie que celle de bien d'autres prélats [Note : L'on pourra comparer avec la composition de la bibliothèque, beaucoup plus ancienne il est vrai, de Monseigneur Antoine Ebrard de Saint-Sulpice, évêque de Cahors de 1576 à 1600, qui comprenait 483 volumes, dont une quarantaine relatifs au Concile de Trente, des Bibles en français, hébreu, grec, latin, des ouvrages de pastorale, les historiens grecs et latins (Nicole Marzac : « The library of a french bishop in the late XVI th. century ». Institut de recherche et d'histoire des textes. Série : bibliothèques anciennes. Paris. CNRS. 1974)]. Les ouvrages les plus nombreux sont, avec les dictionnaires grecs, latins, italiens et espagnols, les grandes œuvres de l'Antiquité classique, de Platon (en grec et en latin) à Démosthène en passant par Sénèque, Tite Live, Pline, Lucien, Hérodote, Polybe, Thucydide, Aristote, Sophocle, Pindare Martial, Epictète, etc. Les livres d'histoire sont variés et parfois en espagnol ou en italien, ce qui, ajouté à la présence des dictionnaires, nous conduit à penser que l'évêque pratiquait ces deux langues étrangères (outre le grec et le latin) : une histoire d'Italie, une d'Afrique, une de Byzance, une des guerres civiles de Grenade, une biographie de Louis XI, le « martyre de la reyne d'Escosse », les « intrigues de la cour de Rome », etc. Les humanistes sont également bien représentés, avec Erasme, Pic de la Mirandole, Marsil Ficin, Guillaume Budé, Aeneas Silvius, Montaigne, Pétrarque. On trouve aussi des codes et œuvres juridiques diverses : « La République » de Jean Bodin les « Institutes » de Justinien, les « Lois des Lombards » ; des ouvrages scientifiques : traités d'astronomie, les « Elements » d'Euclide, « Lysius sur les machines de guerre », « Les usages des cadrans à l'eguille eymantée », « La science des eaux », un « Traité de la physique », un « Traitté de la quadrature du cercle », une « Méthode pour la pratique de l'arithmétique », une « Méthode des mathématiques », un « Traité de l'agriculture ».

Les livres religieux représentent environ la moitié du total. Les Ecritures ne sont représentées que par une bible hébraïque, trois bibles en français et un livre des Psaumes en hébreu et en latin. Les Pères de l'Eglise par contre sont en force : 35 volumes. La théologie médiévale est plus pauvre, avec 12 volumes de saint Thomas d'Aquin, les œuvres de saint Isidore, Duns Scot, Denis Le Chartreux, Fulbert de Chartres, le décret de Gratien, et les Décrétales. Peu d'ouvrages sur la Réforme, qui sont tous des traités anti-calvinistes : « Réfutation de l'Institution de Calvin », « Tradition de l'ancienne église contre Calvin », « Nullité de la religion prétendue réformée », « Des églises réformées », « Question de la prédestination et de la liberté », « Traitté en faveur des catholiques contre la perversion d'Angleterre ». Peu de mystiques également : sainte Thérèse d'Avila, saint Jean de la Croix, Thomas a Kempis, et une « Pratique pour la contemplation ». Le jansénisme n'est pas mieux loti, avec les seuls noms de Jansénius et d'Arnaud. Les œuvres de pastorale sont plus nombreuses : « Le manuel des confesseurs » du diocèse de Léon, « Le bon confesseur » du père Eudes, « Le flambeau de la contrition », « Le clerc éclairé », « Adresse pour procurer le salut des âmes », « Chemin assuré pour aller au ciel », « Instruction du chrestien » (du cardinal de Richelieu), « Conduite pour les retraites », « Le chemin pour aller au ciel », « Manuel des exorcismes », « L'emploi de la journée d'un bon chrestien », etc. Ajoutons quelques livres sur les missions en Nouvelle France et en Cochinchine, des traités sur les séminaires, et des livres de dévotion variés, dont beaucoup en Espagnol et en Italien. Au total, une information à base essentiellement classique et humaniste, laissant une faible place aux problèmes contemporains.

(G. Minois).

© Copyright - Tous droits réservés.